PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(108)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(50)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(131)徘徊日記 団地界隈

(108)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(24)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(35)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(11)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5)ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」

佐藤真「まひるのほし」シネリーブル神戸no247

週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホンという病」(日刊現代・講談社)

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

コメント新着

キーワードサーチ

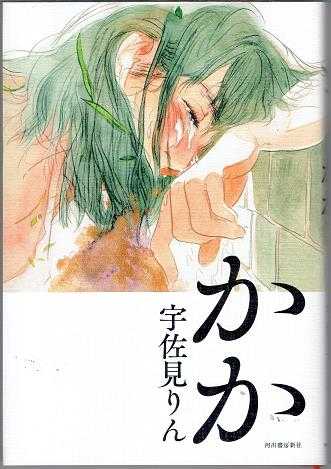

19歳 の浪人生の女の子 「うーちゃん」 が 「おまい」 に語りかける、 宇佐見りん の 「かか」(河出書房新社) という作品はこんなふうにはじまります。

そいはするんとうーちゃんの白いゆびのあいだを抜けてゆきました。やっとすくったと思った先から逃げ出して、手のなかにはもう何も残らんその繰り返し。 ( P3 )

書き出しの一文からもうかがわれますが、この作品の特徴は何といっても 「ことば」 です。作品の題として使われている 「かか」 という母に対する呼びかけの言葉に始まり、語り続ける 「うーちゃん」 が 「おまい」 と呼びかける二人称も、ある種、独特な 「身内ことば」 、ジジ、ババ、姉弟、親子というような世界で流通することばです。そのあたりのことを 「うーちゃん」自身 がこんなふうに語っています。

イッテラシャイモス。うたうような声がして、しましま模様の毛糸のパジャマに身を包み前髪を少女のようにばっつし切ったかかが立っていました。怪我した素足を冷やこい玄関の床にぺたしとくっつして柔こい笑みを赤こい頬いっぱいに浮かべています。かかが昔早朝から仕事に出ていたときのように、うーちゃんは本来であればイッテキマンモス、と答えなくちゃいけんかった、でも答えませんでした。このトンチキな挨拶はむろん方言でもなければババやジジたちの言葉でもない、かかの造語です。「ありがとさんすん」は「ありがとう」、そいから「まいみーすーもーす」は「おやすみなさい」、おまいも知ってるとおり、かかはもかにも似非関西弁だか九州弁のような、なまった幼児言葉のような言葉遣いしますが、うーちゃんはそいをひそかに「かか弁」と呼んでいました。 ( P10 ~ 11 )

わたしたちは故郷の言葉として、あるいは、一般的な始まりの言葉として 「方言」

を知っています。 石川啄木

が上野駅に聞きに行ったあの言葉ですが、実は、その 「故郷の言葉」

以前に、人は 「家族のことば」

とでもいうべき最初の言葉で世界と出会うのだという、当たり前のことなのですが忘れていたことに 宇佐美りん

という若い作家が挑んでいる作品でした。

生まれて最初に出会う 「はじまりの言葉」

の世界には人間という存在にとって、不可避の宿命のように始まってしまう、まだ形をとらない 「するんとゆびのあいだから抜けてゆく」

頼りない 「不安」

のようなものが漂っているのでしょうね。

19

歳の少女が、そんな 「はじまりの言葉」

の世界から自立し、 「自らの生の世界」

を獲得するための 「祈り」

のような作品でした。

作品を読み始めた当初、 熊野

へ旅する 「うーちゃん」

に、 横浜

で暮らす19歳の少女がどうして 「熊野」

を目的地にするのかというところに無理やりなものを感じていたのですが、作品の後半、 熊野の森

にたどり着いた 「うーちゃん」

の姿を読みながら、 1973年

の芥川賞候補作 「19歳の地図」

の 中上健次

を彷彿とさせられるとは想像もしませんでした。

かつて 「19歳の地図」

の少年は、緑の公衆電話を武器にしていたのですが、 「うーちゃん」

はスマホの画面に広がるSNSの世界を生き抜くことで戦いを挑んでいるかに見えます。

「うーちゃん」

にとって、ネットの世界はこんな感じなのです。

インターネットは思うより冷やこくないんです。匿名による悪意の表出、根拠のない誹謗中傷、などいうものは実際使い方の問題であってほんとうは鍵をかけて内にこもっていればネットはぬくい、現実よりもほんの少しだけ、ぬくいんです。表情が見えなくたって相手の文章のほのかなニュアンスを察してかかわるもんだし、人間関係も複雑だし、めんどうなところもそんなに変わらん、ほんの少しだけぬくいと言ったのは、コンプレックスをかくして、言わなくていいことは言わずにすむかんです。第一印象がいきなし見た目で決まってしまう現実社会とはべつにほんの少しだけかっこつけた自撮りをあげることもできるし、「学校どこ?」なんて聞いてくる人もいないし、教室でひとりお弁当を食べている事実を誰も知らないわけです。みんな少しずつ背伸びができて、人に言えん悩みは誰かに直接じゃなくて「誰かのいる」とこで吐き出すことがでるんです。(P34)

「公衆電話」

であろうと 「

SNS

」

であろうと、それぞれ、時代を描く 「道具」

としてリアルなのですが、この作品では、ある原型的な 「人間存在」

の疎外を、

SNS

を使い今の社会に生きている人間の姿で具体的に描いているところが 「あたらしい」

と思いました。

ただ、そういう 「うーちゃん」

を描く、 宇佐見りん

という作家は、案外、正統派のオーソドックスな作家ではないかという気もしたのですが、どうなのでしょうね。

追記2021・10・10

宇佐見りん

さんは、二作目の 「推し燃ゆ」(河出書房新社)

で 2021年の冬

の 芥川賞

を受賞しました。面白かったのは受賞のインタビューで 「中上健次」

の名前が出ていたことです。 「かか」

の主人公 うーちゃん

が 熊野

に旅をするのは、 うーちゃん

にとっての必然ではなくて、書き手の 宇佐見りん

にとっての必然だったようです。

それにしても、久しぶりに 中上健次

の名前を口にする作家が誕生したことに、何ともいえず 「嬉しい」

気持ちになったのでした。

もうそれだけで、この作家のこれからに期待してしまいそうです。

-

週刊 読書案内 滝口悠生「水平線」(新… 2024.05.11

-

週刊 読書案内 乗代雄介「掠れうる星た… 2024.05.09

-

週刊 読書案内 井戸川射子「この世の喜… 2024.04.15