PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(108)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(50)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(131)徘徊日記 団地界隈

(108)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(24)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(35)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(11)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5) ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248

ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」

佐藤真「まひるのほし」シネリーブル神戸no247

週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホンという病」(日刊現代・講談社)

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」

佐藤真「まひるのほし」シネリーブル神戸no247

週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホンという病」(日刊現代・講談社)

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 読書案内「現代の作家」

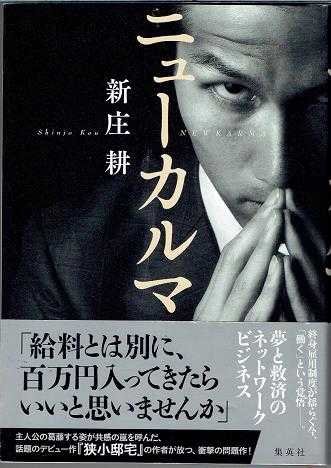

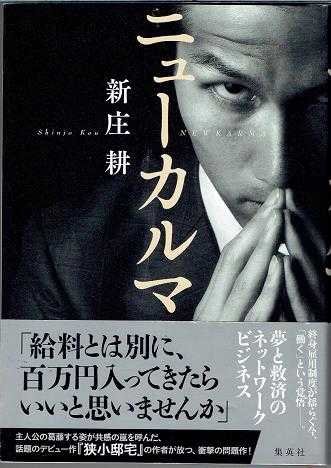

週刊 読書案内 新庄耕「ニューカルマ」(集英社)

一緒に 「面白そうな本を読む会(?)」 で集まって本を読んでいる人に二十代のジャーナリストの卵というか、ひよこのような方がいらっしゃるのですが、彼が提案した本がこの本、 新庄耕「ニューカルマ」(集英社) でした。

会の名前は、実はありませんが、長く続けていることもあって、会のメンバーの多くはぼくも含めて 「時代」 についていけていない傾向があるわけで、斬新な提案でした。

で、勇んで読みましたが、不満だらけでした。

20代後半の独身サラリーマンが、ぼくはよく知りませんでしたが、いわゆる 「ネットワーク・ビジネス」 にはまっていく話で、はまっていく 「ユウちゃん」 の一人称語りの 「物語」 です。

だから、どうしても 「内面」 というか 「意識」 の世界を物語ることになるのです。

「みなさん、今はやりのネットワーク・ビジネスにはまっていく人間の内面って興味ありませんか?」

作家は、そんなふうな誘いを囁きながら、凡庸な 「内面」 の変化をサスペンス仕立てで描くのです。

そして、まあ、ネタバレのようですが、この作品はこんなふうに終わります。

「ここから先は、読者に想像していただきたい、想像の根拠になる、電話の主ユウちゃんの内面についてはすべて書き込みました」

とおっしゃりたいわけですが、果たして 「書き込まれているのか」 、 「想像が可能なのか」 と考えると少々心もとないですね。ただ、携帯電話で始まった人間関係の描写が、やはり電話で終えられるところが、いかにもこの作品の描いている関係性を象徴しているようで興味深いですね。

ついでに、付け加えると、この主人公のイメージが、この単行本のカバーの写真の男のような人物であるということが、作品が描く物語に 「先行」 なのか、 「追加」 なのか、ともかく情報として載せられている製本レイアウトなのですが、残念ながら、こんな男はこの作品のどこにもいなかったような印象しか持つ事はできませんでした。

で、もう一度、ただ、なのですが、ただ、凡庸で臆病で正直な青年が、知らず知らずのうちに、こんな顔を、その内面に持ち始めるということの暗示なのかもしれません。それはそれでリアルといえばリアルなのですが、少しやりすぎな感じもしました。

まあ、そんな、実もふたもない感想だったのですが、そんなことをノンビリしゃべりあっているときにしゃべってくれた、この本を紹介してくれた青年の感想は驚きでした。

かなり長い感想を聞かせてくれたのですが、勝手に要約するとこんな感じでした。

気にかかったので、 ゆかいな仲間 の ピーチ姫 に聞いてみると、彼女も二十代の後半なのですが

「そうだよ。身近にあるよ。そういう話。」

と一言で片づけられて、あっけにとられる始末でした。

というわけで、新しい書き手の作品を読む心得云々以前に、なんとなく殺伐とした 「現代社会の実相」 の一面を教えられ、ちょっとオロオロしました。

今や、終末期資本主義とでもいうべき、とんでもない時代が始まっているのかもしれません。いやはや、何とも、どうなるのでしょうね。

一緒に 「面白そうな本を読む会(?)」 で集まって本を読んでいる人に二十代のジャーナリストの卵というか、ひよこのような方がいらっしゃるのですが、彼が提案した本がこの本、 新庄耕「ニューカルマ」(集英社) でした。

会の名前は、実はありませんが、長く続けていることもあって、会のメンバーの多くはぼくも含めて 「時代」 についていけていない傾向があるわけで、斬新な提案でした。

で、勇んで読みましたが、不満だらけでした。

震え続けている電話を操作し、耳に当てた。 まあ、こういう電話がかかってきて 「ユウちゃん」 の 「カルマ」 が育ち始めるわけです。題名の 「ニューカルマ」 を見て、仏教用語だったような気がしましたが、読み終えて調べ直すと 「業」 ということらしいですね。

「あっ、ユウちゃん、久しぶり、俺、シュン」

少年のそれを思わせる高い声が聞こえ、幼さの残る顔がうっすらと呼び起こされた。

「ああ・・・・、なんだ、シュンか」

平静を装って言ったつもりが、かえってわざとらしい口調になった。

大学時代の同級生だった。初年度の必修科目のクラスで話すようになったが、専門課程に分かれてからは接点もなくなり、たまにキャンパスで会えば挨拶する程度の仲だった。最後に話したのはいつだったか、卒業から今日までの五年間、何の交流もない。

「何度も電話しちゃってごめんね。いや、ユウちゃん、最近どうしてるかなって、ちょっと思って。」

遠慮がちな相手の声が、通りを往来する車の走行音と重なる。 (P6)

20代後半の独身サラリーマンが、ぼくはよく知りませんでしたが、いわゆる 「ネットワーク・ビジネス」 にはまっていく話で、はまっていく 「ユウちゃん」 の一人称語りの 「物語」 です。

だから、どうしても 「内面」 というか 「意識」 の世界を物語ることになるのです。

「みなさん、今はやりのネットワーク・ビジネスにはまっていく人間の内面って興味ありませんか?」

作家は、そんなふうな誘いを囁きながら、凡庸な 「内面」 の変化をサスペンス仕立てで描くのです。

そして、まあ、ネタバレのようですが、この作品はこんなふうに終わります。

先程まで明るい光に満ちていたはずの外は、夕暮れとは思えぬほど暗く沈んでいる。窓辺に椅子を近づけて空を見ると、煙のようにくすんだ雲が折り重なり、むかいに立ちならぶ雑居ビルの頭上を覆いつくしている。 この小説はここで終わりますから、この電話で 「ユウちゃん」 が、親友(?) 「タケシ」 に何を語ろうとしているのかわかりません。おそらく作家は

しばらくの間、作業に戻ることも忘れ、重く垂れこめた黒い雲をながめた。

デスクの上の携帯電話を手にとり、窓の外に視線を戻して耳に当てる。

呼び出し音が鳴る。

四コール目で、耳になじんだ声が聞こえた。短い沈黙のあとで、僕は口を開いた。

「タケシ、話があるんだ」 (P258~259)

「ここから先は、読者に想像していただきたい、想像の根拠になる、電話の主ユウちゃんの内面についてはすべて書き込みました」

とおっしゃりたいわけですが、果たして 「書き込まれているのか」 、 「想像が可能なのか」 と考えると少々心もとないですね。ただ、携帯電話で始まった人間関係の描写が、やはり電話で終えられるところが、いかにもこの作品の描いている関係性を象徴しているようで興味深いですね。

ついでに、付け加えると、この主人公のイメージが、この単行本のカバーの写真の男のような人物であるということが、作品が描く物語に 「先行」 なのか、 「追加」 なのか、ともかく情報として載せられている製本レイアウトなのですが、残念ながら、こんな男はこの作品のどこにもいなかったような印象しか持つ事はできませんでした。

で、もう一度、ただ、なのですが、ただ、凡庸で臆病で正直な青年が、知らず知らずのうちに、こんな顔を、その内面に持ち始めるということの暗示なのかもしれません。それはそれでリアルといえばリアルなのですが、少しやりすぎな感じもしました。

まあ、そんな、実もふたもない感想だったのですが、そんなことをノンビリしゃべりあっているときにしゃべってくれた、この本を紹介してくれた青年の感想は驚きでした。

かなり長い感想を聞かせてくれたのですが、勝手に要約するとこんな感じでした。

10年ほど前、不況のときに、小林多喜二の『蟹工船』が流行りました。『ニューカルマ』は、現代の蟹工船ではないか。ただ、冷戦が終わり、共産主義、社会主義への理想も語れない世代なので、労働者は団結するどころか、お互いを食い合うしかない。そういう、リアリティーを持った小説でした。 青年のこの感想には、ぼくなどには、全く気付けない視点というか、現代社会に対する 「生な実感」 があって、その感覚からこの作品を読むと、かなり リアルな実況中継 というか、ある種の 情報小説 として読めるということです。

というわけで、 ニューカルマ は、僕にとっては めちゃくちゃリアリティーありました 。知り合いにも、ネットワークビジネスをやってるような友人もいて。やたら金の羽振り良くて。怖くてどんな職業かは聞けません。

三宮とか、大阪のなんばとか、その辺の喫茶店、マクドナルドなどに長時間いれば、割と頻繁に、ネットワークビジネスの勧誘に遭遇します。日中、お昼すぎくらいですね。

気にかかったので、 ゆかいな仲間 の ピーチ姫 に聞いてみると、彼女も二十代の後半なのですが

「そうだよ。身近にあるよ。そういう話。」

と一言で片づけられて、あっけにとられる始末でした。

というわけで、新しい書き手の作品を読む心得云々以前に、なんとなく殺伐とした 「現代社会の実相」 の一面を教えられ、ちょっとオロオロしました。

今や、終末期資本主義とでもいうべき、とんでもない時代が始まっているのかもしれません。いやはや、何とも、どうなるのでしょうね。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内「現代の作家」] カテゴリの最新記事

-

週刊 読書案内 滝口悠生「水平線」(新… 2024.05.11

-

週刊 読書案内 乗代雄介「掠れうる星た… 2024.05.09

-

週刊 読書案内 井戸川射子「この世の喜… 2024.04.15

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.