PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(107)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(50)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(131)徘徊日記 団地界隈

(108)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(24)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(35)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(11)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5) ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」

佐藤真「まひるのほし」シネリーブル神戸no247

週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホンという病」(日刊現代・講談社)

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

週刊 読書案内 岡田暁生「音楽の聴き方」(中公新書)

ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」

佐藤真「まひるのほし」シネリーブル神戸no247

週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホンという病」(日刊現代・講談社)

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

週刊 読書案内 岡田暁生「音楽の聴き方」(中公新書)

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 読書案内「現代の作家」

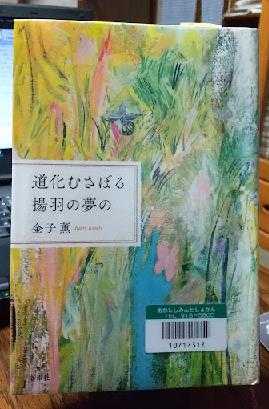

週刊読書案内 金子薫「道化むさぼる揚羽の夢の」(新潮社)

蛹の形をしたの拘束具に首から上だけ出した形で閉じ込められ、糞尿まみれのまま吊るされている 「機械工」 、 天野さん が、自らが 蛹 であることを信じ、やがて、 蝶 になって羽搏くことを夢想するお話を読みました。

金子薫 という1990年生まれらしい、若い作家の 「道化むさぼる揚羽の夢の」(新潮社) という作品です。

当然 「蝶」 とは何だろうという疑問がわくのですが、 「蝶」 は「蝶」であるにすぎません。比喩でも寓話でもない、ひらひら飛翔する昆虫であるただの 蝶 です。おそらくそこが、この作品の肝だと思いました。

2021年に発表されたということからでしょうか、コロナ禍の社会のありさまの寓話のように読まれている面があるようですが、おそらく何の関係もないと思います。

いってしまえば、ある種 「美的な観念小説」 を目指した作品だと思いまいました。硬直した権力社会にトリック・スターとして登場する 「道化」 とか、 「道化の笑い」 の昇華としての 「蝶」 の飛翔とか群舞とかいうアイデアは面白いですが、 荘子 を持ち出すまでもなく、ありがちでしたね。 道化と蝶 というセットでは、いかに自由に描こうともイメージがあらかじめくっついてしまうのです。

結果的に、細部の描写や言及に関して、よく勉強なさっているという感想を持ちますが、そういう言い草は、こういう小説だと誉め言葉にはならないでしょうね。

最後に、クライマックスとして描かれた子供たちの手から金属製の蝶が舞い上がっていくシーンがありました。作家が勝負に出ている感じでした。

蛹の形をしたの拘束具に首から上だけ出した形で閉じ込められ、糞尿まみれのまま吊るされている 「機械工」 、 天野さん が、自らが 蛹 であることを信じ、やがて、 蝶 になって羽搏くことを夢想するお話を読みました。

金子薫 という1990年生まれらしい、若い作家の 「道化むさぼる揚羽の夢の」(新潮社) という作品です。

微睡の中で天野はしばしば蝶になっていた。夢の中で色取り取りの翅をはためかせ、晴天の下、花畑に舞っていることが多かった。

ー中略ー

ああ、早く蝶になりたいものだ、それだけを願い、固く眼を瞑った。すると直後、スプリンクラーが散水を開始した。

ー中略ー

瞼を閉じたまま、水滴を味わい、天野は考える。この雨は羽化の予兆であるに違いない。自分たちは越冬蛹で、降り注ぐ生温かい水は春雨なのだ。冬が過ぎ去り春が来た。無数の蛹が破れ、蝶が一斉に飛び立つ日は近い。(P6~P7)

天野は眼を瞑って歓びを嚙み締め、内なる熱に身悶えしながら、変わっていく自らの躰と、迫りつつある昇天について思いを巡らせた。織物または硝子細工の如く美しい、二枚の翅を羽搏かせ、私はどこまで飛んでいけるだろうか。一頭の揚羽蝶はどれほど天に近づけるのだろうか。(P198) いきなりネタバレのようですが、本書の始まりと終わりの一節です。 主人公 「天野」君 が 「蝶」 を夢想するに至るきっかけは、上に書きましたが 「蛹型」 の拘束具に閉じ込められた結果、 「蛹」 であるという、まあ、いわば無理やりな自己確認にあるわけですが、拘束を解かれて工場で機械工として働く作業着が 「蝶」柄 であり、彼が作るのもまた 金属製の蝶 であるという反復によって、 「蝶」 が作品のテーマ(?)のように君臨してゆきます。

当然 「蝶」 とは何だろうという疑問がわくのですが、 「蝶」 は「蝶」であるにすぎません。比喩でも寓話でもない、ひらひら飛翔する昆虫であるただの 蝶 です。おそらくそこが、この作品の肝だと思いました。

2021年に発表されたということからでしょうか、コロナ禍の社会のありさまの寓話のように読まれている面があるようですが、おそらく何の関係もないと思います。

いってしまえば、ある種 「美的な観念小説」 を目指した作品だと思いまいました。硬直した権力社会にトリック・スターとして登場する 「道化」 とか、 「道化の笑い」 の昇華としての 「蝶」 の飛翔とか群舞とかいうアイデアは面白いですが、 荘子 を持ち出すまでもなく、ありがちでしたね。 道化と蝶 というセットでは、いかに自由に描こうともイメージがあらかじめくっついてしまうのです。

結果的に、細部の描写や言及に関して、よく勉強なさっているという感想を持ちますが、そういう言い草は、こういう小説だと誉め言葉にはならないでしょうね。

最後に、クライマックスとして描かれた子供たちの手から金属製の蝶が舞い上がっていくシーンがありました。作家が勝負に出ている感じでした。

小さな道化たち、秀人、明弘、奏太、司、真弓は、手当たり次第に落ちている蝶を拾い、両の手に包んでいる。

何をするつもりなのかと眺めていると、黄色い蝶が一頭、秀人の合わせた手から抜け出し、舞い上がっていった。司の手からも、烏揚羽か黒揚羽、あるいは架空の黒い蝶が高く舞い上がっていく。其処彼処で、子供たちが捏ね廻した蝶が、どういう訳か本物になって自在に飛び始めていた。

―中略―

太陽の光に照らされて、蝶たちが戯れあうように飛んでいる。偽の木が真の木に変化するのみならず、地面もゴムから土に変わり、花まで咲いている。(P197)

作家の描いてきた地下世界に初めて陽光が降り注ぐ、ここまでにはない 「明るい」

シーンですが、このシーンの後に、最初に引用した言葉 「私はどこまで飛んでいけるだろうか。」

というセリフがあって、その自問が印象に残りましたが、自問しているのが 天野君

なのか、 作家自身

なのか。最初から最後まで、作家的な自意識の過剰な作品だと思いました。

ただ、こういう自己言及的というか、堂々巡りというか、自らの観念を掘り続けるかに見える作品を20代くらいの読者はどう読むのか、ウザイになるのかリアルになるのか、ちょっと興味があります。

蛇足ですが、ヴィジュアル的なジメージとしては面白い作品、まあ、具体的な指摘はできませんが、最近のちょっとグロテスクな絵のマンガとか、ディストピア的イメージの映画とか、どこか共通している同時代的な感覚が漂っているような感じでした。

ついでに蛇足で、アゲハです。これは本物。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内「現代の作家」] カテゴリの最新記事

-

週刊 読書案内 滝口悠生「水平線」(新… 2024.05.11

-

週刊 読書案内 乗代雄介「掠れうる星た… 2024.05.09

-

週刊 読書案内 井戸川射子「この世の喜… 2024.04.15

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.