PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(103)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(13)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(107)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(24)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(30)読書案内「近・現代詩歌」

(50)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(130)徘徊日記 団地界隈

(108)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(24)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(29)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(47)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(11)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5) 週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

ロディ・ボガワ ストーム・トーガソン「シド・バレット 独りぼっちの狂気」シネリーブル神戸no244

NTLive サム・イェーツ「ワーニャ」シネリーブル神戸no245

週刊 読書案内 村上春樹「村上春樹 翻訳 ほとんど全仕事」(中央公論新社)

フリーヌル・パルマソン「ゴッドランド GODLAND」シネリーブル神戸no238・SCCno21

アグニエシュカ・ホランド「人間の境界」シネリーブル神戸no243

週刊 読書案内 村上春樹 柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」(文春新書)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

ロディ・ボガワ ストーム・トーガソン「シド・バレット 独りぼっちの狂気」シネリーブル神戸no244

NTLive サム・イェーツ「ワーニャ」シネリーブル神戸no245

週刊 読書案内 村上春樹「村上春樹 翻訳 ほとんど全仕事」(中央公論新社)

フリーヌル・パルマソン「ゴッドランド GODLAND」シネリーブル神戸no238・SCCno21

アグニエシュカ・ホランド「人間の境界」シネリーブル神戸no243

週刊 読書案内 村上春樹 柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」(文春新書)

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 読書案内「現代の作家」

100days100bookcovers no77 77日目

川上弘美『神様』中央公論新社

遅くなりました。申し訳ありません。 SODEOKAさん

の都合で、 77日目

が回ってきた。 YMAMOTOさん

の採り上げた、 田中小実昌『ポロポロ』

からどうつなごうかと思っていろいろ考えて見たが、なかなか思いつかない。

遅くなりました。申し訳ありません。 SODEOKAさん

の都合で、 77日目

が回ってきた。 YMAMOTOさん

の採り上げた、 田中小実昌『ポロポロ』

からどうつなごうかと思っていろいろ考えて見たが、なかなか思いつかない。

試しにWikiで 田中小実昌 を当たってみると、 『ポロポロ』 が 谷崎潤一郎賞 を受賞していることがわかる。それで、これまでの谷崎賞の受賞作家、受賞作品をつらつら眺めていたら、 川上弘美 の 『センセイの鞄』(2001年) が目についた。以前、採り上げた 堀江敏幸『雪沼とその周辺』 も 2004年受賞作 だった。

ああ、じゃ 『センセイの鞄』 にしようかと思ったが、作品が結構長いことに思い当たる。このところ何やかやであまり時間が取れない状況になってきているので断念。 川上弘美 はいくつか読んでいるので、他になかったかなと思って最初に思い当たったのが、

『神様』川上弘美 中央公論新社

だった。これなら連作的な短編が都合 9作 で、200ページ足らず。全部読めなくても何とかなりそうだ。そもそも最初に置かれた表題作とその続編で最後に置かれた 「草上の昼食」 にはかなりいい印象が残っていた。

かつ、これに決めてから気がついたのだけれど、タイトルの 「神様」 は、 田中小実昌 の 『アメン父』 にも通じる。

いくつか読んだ 川上弘美 の作品で最初がこの作品かどうかは定かでないのだが、印象深い作品であるのは間違いない。

結局、改めて全部読み直した。

9作 の 「連作」 の基本的な共通項は、 語り手「わたし」 が暮らす集合住宅の住人、あるいは友人・知人等々との交流の中で生まれる 「物語」 であり、大体が 「非日常のもの」 あるいは 「異世界」がテーマ だということ。

それは場合によっては、おそらく 「わたし」 自身の中にあるものの投影でもある。

表題作 「神様」 は作家のデビュー作で、 パスカル短篇文学新人賞受賞作 。だが、 1998年 に出たこの作品集は刊行順では4冊目になるようだ。

付け加えておくと、その表題作 「神様」 は、 2011年 の震災および原発事故の後、同年9月に 『神様2011』 としてリライトされて オリジナルの「神様」 と併せて 50ページ の本になる。私もたぶん雑誌掲載時に 「神様2011」 を読んだ覚えがあるので、その雑誌を探したのだが見つからなかった。もしかしたら立ち読みしただけかもしれない。

9編 もそれぞれにテイストが異なり、民俗伝承譚的なもの、ユーモラスでコミカルなもの、児童文学風なもの、心理的ホラー等々も交じってヴァラエティーに富む。

共通項を持ちつつも同じような話というのはない。

一つだけ、普通の小学生くらいの男の子との交流が描かれるものもあるが、それ以外は、架空のものも含め生物か、あるいは死者・幽霊が登場する。

皆、それぞれおもしろいが、冒頭の 「神様」 と最後の 「草上の昼食」 は改めてよかった。

簡単に紹介する。引用を「>」記号以下に、また一部引用の場合は「」で示す。

前者の冒頭は、

魅力的な書出しだ。

川原で家族連れと出会ったり、 くま が川で魚を取って、上手に開いて干物を作ったり、持参してきた弁当を食べたりして過ごす。

くま は、魚を捕る際なんかで、時折 「くま」 らしいところもみせるが、概ね穏やかで気配りにすぐれている。

そんな散歩のようなハイキングの後、部屋の前まで戻り、 305号室 の前で別れ際に くま は恥ずかしそうに言う。

「あの」「抱擁を交わしていただけますか」「親しい人と別れるときの故郷の習慣なのです。もしお嫌ならもちろんいいのですが」 。

承知した 「わたし」 と くま は抱擁を交わす。

わたし は思う。 「熊の神とはどのようなものか、想像してみたが、見当がつかなかった」 。

「悪くない一日だった」 とこの一編は閉じられる。

その続編とも言うべき 『草上の昼食』 がこの短編集の最後に置かれる。

二人は 「穴場」 の草原に入っていく。バスケットから敷物を出して敷き、食べ物を並べる。 くま が作った料理の数々。赤ワインも。でも くま 自身は 「酒はたしなみません」 。

くま の料理は自己流。 「学校に入るのも難しいですし」 。 「くまであるのならなるほど学校には入りにくかったかもしれない。学校ばかりではない、難儀なことは多かろう」 。

料理の話や鍼の話をしながら食事をしているいうちに 「わたし」 は眠気にさそわれ、 くま に寄りかかってうとうととする。

目覚めた わたし に くま が切り出す。

「あの。今日はお別れを言いに」「故郷に帰ることにしました」「明後日には発ちます」「しおどき、というんでしょうか」 。

びっくりしていろいろ問いかける 「わたし」 に くま は答える。

その後、 くま から差出人とその住所の書かれていない手紙が届く。

その手紙を わたし は三回読む。泣きそうになったが泣かなかった。でも寝床に入って少し泣いた。そして返事を書く。

そして、宛先が空白の封筒に入れ、切手を貼り、裏に自分の住所と名前を書いて机の奥にしまった。

「寝床で、眠りに入る前に熊の神様にお祈りした。ずっと机の奥にしまわれているだろうくま宛の手紙のことを思いながら、深い眠りに入っていった」 と結ばれる。

9編 の中でも比較的叙情性の勝った、感情移入のしやすい作品だと思う。

ただ、ここでも穏やかではあるが、 「他者」「異物」 として 「くま」 が描かれている。

くまは人とは違う。くまは野生を保持し、人は野生をほとんど捨てた。だからくまは 「故郷」 に帰った。帰ることができた。でも人間は 「故郷」 を忘れて、ただ途方に暮れるばかりだ。

あるいは 「人間」 とは、少なくとも近代以降の人間は、 「故郷」 を捨て忘れることによって 「成立」 しているのかもしれない。

そして 「故郷」 は、この作品での 「神様」 と重なるところがある。

先述したようにこの2編に限らず、ここに収められた9編に共通しているは 「異界」 や 「異物」 であり、それはいわば 「他者」 でもある。

自身の中の他者性をも含めた他者性。場合によっては、かつての自身だったり、あるいは祖先の姿であるかもしれない 「他者」 。

それについて、この2編より、もっと象徴的な話になっているのが「離さない」かもしれない。

何を感じたかは違えど、 「離さない」 を最も印象深く感じた読者も少なくないのではないか。

これも当初紹介するつもりだったのだが、長くなるので、簡単にだけ。

「わたし」 と同じ集合住宅住む 「エノモトさん」 が、彼が旅先から連れ帰ってきた 「人魚」 に 「魅入られる」話 である。

「魅入られて」 人魚から離れられなくなる。

そこで人魚を海に帰すのだが。

ここには、他者に対する、ある種の怖れと執着が象徴的に描かれる。そして他者は自己自身でもある。人魚が2度発する決定的な一言は、本来、こちらの人間が口にするべき言葉である。ここに逆転と混交が生じる。

民俗伝承的な体裁の心理的スリラーとして秀逸だと思う。

人間の欲望とは、他者の欲望であると言った ラカン の言葉を思い浮かべたりもする。

ただ、こうして作品について書いてきても実際に作品を読んだときの何だか不可思議な感覚を表現できているように思えないのは、同じ雑誌で 「あらゆる意味で最も批評しにくい作家」 とか 「批評を禁じるところがある」(斎藤美奈子) とか言われていることと重なっているのかもしれない。

何だか、一般化してしまうとどうしてもこぼれ落ちてしまうものがある。それはおそらくごくごく個人的な、プライベートな何かに触れる感触とでも言えばいいか。読者が各々持っている生(なま)の 「個人性」「私性」 みたいなものだが、こう書いてしまうとまたちょっと違うかという気になる。いや何と言ったらいいのか、というより、私自身が自分がどう感じたかがわかっていないのだろう。でも感じるものはあるのだ。きっと。

それが優れた文学であり優れた小説なのだと言われれば、そのとおりなのだろうけれど。

では、次回、 DEGUTIさん 、よろしくお願いします。 2021・10・21・T・KOBAYASI

追記2024・04・27

100days100bookcoversChallenge の投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目) という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。

川上弘美『神様』中央公論新社

遅くなりました。申し訳ありません。 SODEOKAさん

の都合で、 77日目

が回ってきた。 YMAMOTOさん

の採り上げた、 田中小実昌『ポロポロ』

からどうつなごうかと思っていろいろ考えて見たが、なかなか思いつかない。

遅くなりました。申し訳ありません。 SODEOKAさん

の都合で、 77日目

が回ってきた。 YMAMOTOさん

の採り上げた、 田中小実昌『ポロポロ』

からどうつなごうかと思っていろいろ考えて見たが、なかなか思いつかない。

試しにWikiで 田中小実昌 を当たってみると、 『ポロポロ』 が 谷崎潤一郎賞 を受賞していることがわかる。それで、これまでの谷崎賞の受賞作家、受賞作品をつらつら眺めていたら、 川上弘美 の 『センセイの鞄』(2001年) が目についた。以前、採り上げた 堀江敏幸『雪沼とその周辺』 も 2004年受賞作 だった。

ああ、じゃ 『センセイの鞄』 にしようかと思ったが、作品が結構長いことに思い当たる。このところ何やかやであまり時間が取れない状況になってきているので断念。 川上弘美 はいくつか読んでいるので、他になかったかなと思って最初に思い当たったのが、

『神様』川上弘美 中央公論新社

だった。これなら連作的な短編が都合 9作 で、200ページ足らず。全部読めなくても何とかなりそうだ。そもそも最初に置かれた表題作とその続編で最後に置かれた 「草上の昼食」 にはかなりいい印象が残っていた。

かつ、これに決めてから気がついたのだけれど、タイトルの 「神様」 は、 田中小実昌 の 『アメン父』 にも通じる。

いくつか読んだ 川上弘美 の作品で最初がこの作品かどうかは定かでないのだが、印象深い作品であるのは間違いない。

結局、改めて全部読み直した。

9作 の 「連作」 の基本的な共通項は、 語り手「わたし」 が暮らす集合住宅の住人、あるいは友人・知人等々との交流の中で生まれる 「物語」 であり、大体が 「非日常のもの」 あるいは 「異世界」がテーマ だということ。

それは場合によっては、おそらく 「わたし」 自身の中にあるものの投影でもある。

表題作 「神様」 は作家のデビュー作で、 パスカル短篇文学新人賞受賞作 。だが、 1998年 に出たこの作品集は刊行順では4冊目になるようだ。

付け加えておくと、その表題作 「神様」 は、 2011年 の震災および原発事故の後、同年9月に 『神様2011』 としてリライトされて オリジナルの「神様」 と併せて 50ページ の本になる。私もたぶん雑誌掲載時に 「神様2011」 を読んだ覚えがあるので、その雑誌を探したのだが見つからなかった。もしかしたら立ち読みしただけかもしれない。

9編 もそれぞれにテイストが異なり、民俗伝承譚的なもの、ユーモラスでコミカルなもの、児童文学風なもの、心理的ホラー等々も交じってヴァラエティーに富む。

共通項を持ちつつも同じような話というのはない。

一つだけ、普通の小学生くらいの男の子との交流が描かれるものもあるが、それ以外は、架空のものも含め生物か、あるいは死者・幽霊が登場する。

皆、それぞれおもしろいが、冒頭の 「神様」 と最後の 「草上の昼食」 は改めてよかった。

簡単に紹介する。引用を「>」記号以下に、また一部引用の場合は「」で示す。

前者の冒頭は、

> くまにさそわれて散歩に出る。川原に行くのである。 「三つ隣の305号室に、つい最近越してき」 て、 「引っ越し蕎麦を同じ階の住人にふるまい、葉書を十枚づつ渡してまわっていた」 昔気質らしい くま と散歩に川原に行くところから始まる。

魅力的な書出しだ。

川原で家族連れと出会ったり、 くま が川で魚を取って、上手に開いて干物を作ったり、持参してきた弁当を食べたりして過ごす。

くま は、魚を捕る際なんかで、時折 「くま」 らしいところもみせるが、概ね穏やかで気配りにすぐれている。

そんな散歩のようなハイキングの後、部屋の前まで戻り、 305号室 の前で別れ際に くま は恥ずかしそうに言う。

「あの」「抱擁を交わしていただけますか」「親しい人と別れるときの故郷の習慣なのです。もしお嫌ならもちろんいいのですが」 。

承知した 「わたし」 と くま は抱擁を交わす。

> くまの匂いがする。(略)思ったよりもくまの体は冷たかった。 くま は言う。 「熊の神様のお恵みがあなたの上にも降り注ぎますように」 。

わたし は思う。 「熊の神とはどのようなものか、想像してみたが、見当がつかなかった」 。

「悪くない一日だった」 とこの一編は閉じられる。

その続編とも言うべき 『草上の昼食』 がこの短編集の最後に置かれる。

> くまにさそわれて、ひさしぶりに散歩に出る。 少し太ったり、息が以前より荒くなったりして成長したようにも見える くま は 「わたし」 に、先日北の方へ 「ともだちに譲ってもらったセコハン」 の車で里帰りしたことを話す。

二人は 「穴場」 の草原に入っていく。バスケットから敷物を出して敷き、食べ物を並べる。 くま が作った料理の数々。赤ワインも。でも くま 自身は 「酒はたしなみません」 。

くま の料理は自己流。 「学校に入るのも難しいですし」 。 「くまであるのならなるほど学校には入りにくかったかもしれない。学校ばかりではない、難儀なことは多かろう」 。

料理の話や鍼の話をしながら食事をしているいうちに 「わたし」 は眠気にさそわれ、 くま に寄りかかってうとうととする。

目覚めた わたし に くま が切り出す。

「あの。今日はお別れを言いに」「故郷に帰ることにしました」「明後日には発ちます」「しおどき、というんでしょうか」 。

びっくりしていろいろ問いかける 「わたし」 に くま は答える。

ずっと、帰っちゃうの。「ずっとです」こちらには、もう。「来ません。故郷に落ち着くつもりです」遊びにも、来ないの。「たぶん」。 この 「抱擁しなかった」 理由も、もしかしたら くま の 「気遣い」 だと思うとなかなか切ない。

たぶん、と言ってから、くまはわたしの肩を軽く叩いた。「そんなお顔なさらないでください」。

そんな顔、と言われ、自分の口が開かれ眉が寄せられていることを知った。

「でも、どうして」と問う「わたし」に、「結局馴染みきれなかったんでしょう」と目を細めて、くまは答える。

わたしも馴染まないところがある。そう思ったが、それも言えなかった。

やがて雨がやって来る。かみなりも鳴り始める。いなびかりから雷鳴までの時間がせばまってくる。

くまは傘を地面に放り、体でわたしを包みこむようにして地面にうずくまった。

雷鳴はますます大きくなる。次の瞬間、いなびかりと雷鳴はまったく同時で、からだ全体にどん、という衝撃が走った。くまごしに、大きな衝撃が走った。

くまは衝撃が走ると同時にわたしから身を離し、大きな声で吠えた。おおおおお、と吠えた。どんな雷鳴より大きな声で、くまは直立して空に向かって吠えていた。

くまは何回でも、腹の底から吠えた。こわい、とわたしは思った。かみなりも、くまも、こわかった。くまはわたしのいることをすっかり忘れたように、神々しいような様子で、獣の声をあげつづけた。

かみなりがおさまり、雨が止んだ。

「熊の神様って、どんな神様なの」わたしは聞いた。

「熊の神様はね。熊に似たものですよ」くまは少しずつ目を閉じながら答えた。

「人の神様は人に似たものでしょう」。

そうね。

「人と熊とは違うものなんですね」目を閉じ切ると、くまはそっと言った。

「故郷に帰ったら、手紙書きます」くまはやわらかく目を閉じたまま、わたしの背をぽんぽんと叩いた。

帰っちゃうのね。彼方を向いたまま言うと、「さようなら」くまも彼方を向いたまま言った。

さよなら。今日はおいしかった。くまの世界で一番の料理上手だと思う。手紙、待ってるからね。

くまはこのたびは抱擁しなかった。わずかに離れて並んだまま、くまとわたしはずっと夕陽を眺めていた。

その後、 くま から差出人とその住所の書かれていない手紙が届く。

その手紙を わたし は三回読む。泣きそうになったが泣かなかった。でも寝床に入って少し泣いた。そして返事を書く。

そして、宛先が空白の封筒に入れ、切手を貼り、裏に自分の住所と名前を書いて机の奥にしまった。

「寝床で、眠りに入る前に熊の神様にお祈りした。ずっと机の奥にしまわれているだろうくま宛の手紙のことを思いながら、深い眠りに入っていった」 と結ばれる。

9編 の中でも比較的叙情性の勝った、感情移入のしやすい作品だと思う。

ただ、ここでも穏やかではあるが、 「他者」「異物」 として 「くま」 が描かれている。

くまは人とは違う。くまは野生を保持し、人は野生をほとんど捨てた。だからくまは 「故郷」 に帰った。帰ることができた。でも人間は 「故郷」 を忘れて、ただ途方に暮れるばかりだ。

あるいは 「人間」 とは、少なくとも近代以降の人間は、 「故郷」 を捨て忘れることによって 「成立」 しているのかもしれない。

そして 「故郷」 は、この作品での 「神様」 と重なるところがある。

先述したようにこの2編に限らず、ここに収められた9編に共通しているは 「異界」 や 「異物」 であり、それはいわば 「他者」 でもある。

自身の中の他者性をも含めた他者性。場合によっては、かつての自身だったり、あるいは祖先の姿であるかもしれない 「他者」 。

それについて、この2編より、もっと象徴的な話になっているのが「離さない」かもしれない。

何を感じたかは違えど、 「離さない」 を最も印象深く感じた読者も少なくないのではないか。

これも当初紹介するつもりだったのだが、長くなるので、簡単にだけ。

「わたし」 と同じ集合住宅住む 「エノモトさん」 が、彼が旅先から連れ帰ってきた 「人魚」 に 「魅入られる」話 である。

「魅入られて」 人魚から離れられなくなる。

そこで人魚を海に帰すのだが。

ここには、他者に対する、ある種の怖れと執着が象徴的に描かれる。そして他者は自己自身でもある。人魚が2度発する決定的な一言は、本来、こちらの人間が口にするべき言葉である。ここに逆転と混交が生じる。

民俗伝承的な体裁の心理的スリラーとして秀逸だと思う。

人間の欲望とは、他者の欲望であると言った ラカン の言葉を思い浮かべたりもする。

最後に。食べ物の話題が多いのも一つの特徴かもしれない。

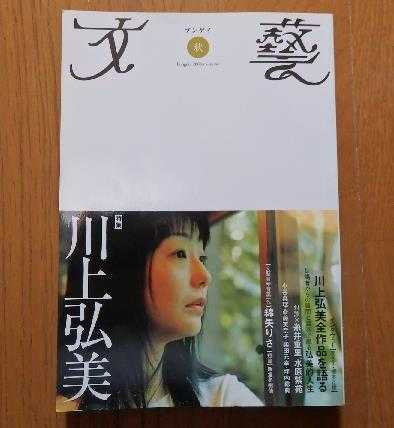

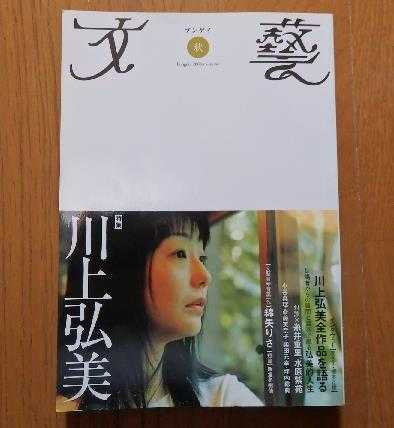

手許にある 2003年8/1発行

の 「文藝」秋号

の 「特集 川上弘美」

掲載の、 榎本正樹

による作家へのインタビューで、 榎本

は、作家の作品では 「食と性と死がボーダーレスにつながっている」

という指摘をしているが、この9編でも濃淡の違いこそあれ、それらは全体を覆っているように思える。

ただ、こうして作品について書いてきても実際に作品を読んだときの何だか不可思議な感覚を表現できているように思えないのは、同じ雑誌で 「あらゆる意味で最も批評しにくい作家」 とか 「批評を禁じるところがある」(斎藤美奈子) とか言われていることと重なっているのかもしれない。

何だか、一般化してしまうとどうしてもこぼれ落ちてしまうものがある。それはおそらくごくごく個人的な、プライベートな何かに触れる感触とでも言えばいいか。読者が各々持っている生(なま)の 「個人性」「私性」 みたいなものだが、こう書いてしまうとまたちょっと違うかという気になる。いや何と言ったらいいのか、というより、私自身が自分がどう感じたかがわかっていないのだろう。でも感じるものはあるのだ。きっと。

それが優れた文学であり優れた小説なのだと言われれば、そのとおりなのだろうけれど。

では、次回、 DEGUTIさん 、よろしくお願いします。 2021・10・21・T・KOBAYASI

追記2024・04・27

100days100bookcoversChallenge の投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目) という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内「現代の作家」] カテゴリの最新記事

-

週刊 読書案内 滝口悠生「水平線」(新… 2024.05.11

-

週刊 読書案内 乗代雄介「掠れうる星た… 2024.05.09

-

週刊 読書案内 井戸川射子「この世の喜… 2024.04.15

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.