PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 歩く [再録]

2013年7月下旬のウォーキング は6月のリベンジです。

JR木之本駅に集合して、田上山城跡つまり田上山にまず登り、そこから菅山寺に延びる道を歩き、余呉駅に至るという逆コースを歩くことになりました。

結果的に今回は山城跡を含め、写真を撮る場所が多くて、私には楽しい探訪&山歩きになり満足でした。

一度に簡略しては、もったいない! リベンジ・コースをシリーズでご紹介します。

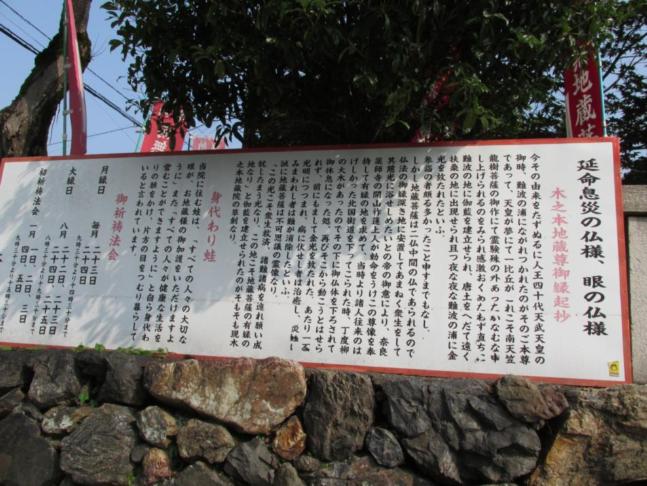

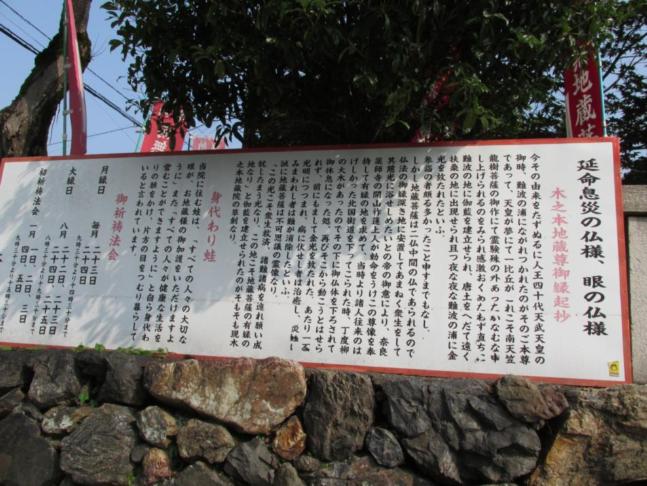

JR木之本駅から歩いてもそれほど時間がかからない位置に、有名な 「木之本地蔵」 があります。参道入口には、 「木之本地蔵御縁起抄」の大きな説明板 が掲げられています。冒頭の画像がそれです。

地蔵堂の前には、「延命地蔵尊大士」と記された大きな石標 が建てられています。

地図(Mapion)はこちらからご覧ください。

説明板にあるとおり、延命息災の仏様、眼病平癒のお地蔵様として信仰されているようです。

境内には、秘仏本尊の写しである 地蔵菩薩大銅像 が建てられています。写真を撮りたかったのですが、逆光になるのであきらめました。 (補遺に掲げたウィキペディアに写真が掲載されています。)

詳しい説明は、木之本地蔵院のホームページをこちらからご覧ください。 「木之本地蔵大菩薩」の詳しい案内説明文をダウンロードできます。説明板の内容もちゃんと明記されています。

今回のリベンジ山歩きの通過点として、この境内を通り抜けに利用させていただいたので、ゆっくり拝見しているゆとりがありませんが、記録の整理を兼ねて、見つめ直すといくつか、発見がありました。

お堂建物の側面を通る時に、 「御戒壇巡り」のポスターと説明板の掲げられた 入口が見えました。

本尊厨子の安置された戒壇の下、漆黒の闇の回廊を巡るのです。

本尊厨子の安置された戒壇の下、漆黒の闇の回廊を巡るのです。

私がこれで、思い浮かべたのが京都で2ヵ所あります。

一つは実際に体験したのですが、「京の冬の旅」観光に参加して訪れた 得浄明院の戒壇巡り です。本覚山得浄明院は、知恩院の近くにあり、浄土宗の尼寺で、尼寺三十六所巡礼第10番になっています。 拙ブログ記事をこちらからご覧いただけるとうれしいです。

もう一つは、 清水寺にある随求堂で体験できる「胎内巡り」 です。こちらは有名でいつも多くの人ですので、私は未体験です。いつかこの木之本地蔵の御戒壇巡りとともに、チャレンジしてみたいなと思う次第。

話が脇道にそれました。地蔵堂の背後に大きな庫裏・書院の建物があり、その傍に 「阿弥陀堂」 があります。国宝阿弥陀如来が安置されてあるようです。一度、この地蔵院そのものの探訪をゆっくりしてみたいと思っています。

境内を抜けて、裏手の道を回って行くと、

立派な神社がありました。なぜこの神社に向かうのかと思ったら、 この境内の右手奥が田上山城跡への登山入口 だったのです。

木之本地蔵の近くにこんな大きな神社が存在したなんて、知りませんでした。

「意冨布良」を「おほふら」と読むのです。

大きな鳥居の前には、 石造太鼓橋 が架かっています。多賀大社の太鼓橋を即座に思い浮かべました。遜色のない太鼓橋という感じです。

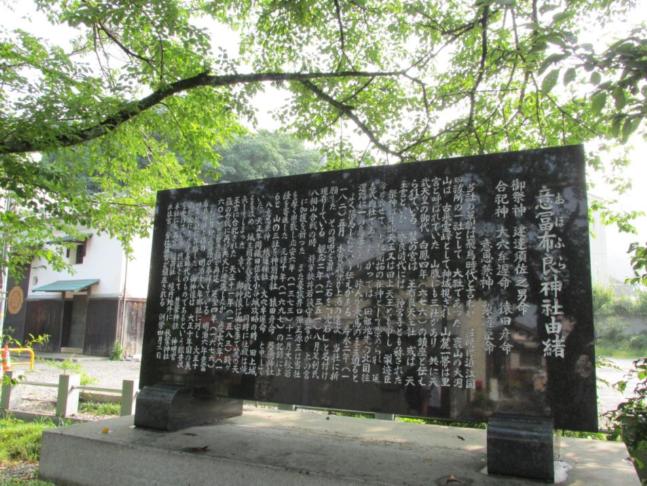

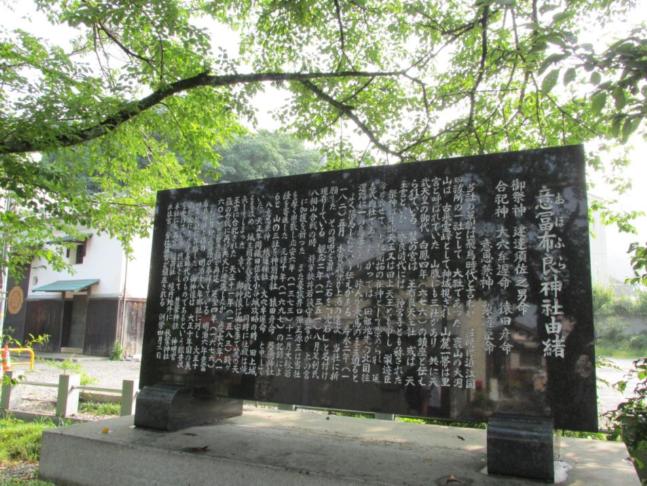

最初の鳥居の先に、 当神社由緒の立派な説明碑 が建てられています。

御祭神は建速須佐之男命、合祀神が大穴牟遅命、猿田彦命、意思兼神、梨迹臣命 と記されています。飛鳥時代の草創と伝わる神社です。 かつては裏山は大洞山と呼ばれ、麓の宮は王布良天王社、或いは、天王宮と言い、奈良時代には神宮寺とも称されたそうです 。当時の祭神は牛頭天王又は田上天王とも言い、梨迹臣命と合わせて、 当地の開拓の祖神として 崇められていたようです。

牛頭天王は、インドの祇園精舎の守護神、または新羅の牛頭山の神ともいわれる疫病除けの神であり、牛頭天王はスサノオ尊と同一神とされています。スサノオ尊の別称が建速須佐之男命です (資料1) 。スサノオ尊が垂迹神なのです。また、『先代旧事本紀』は牛頭天王は、大已貴命( おおなむちのみこと 、大国主命)の荒魂だと説くようです。大国主命の別称は、大穴牟遅神でもあり、大物主神でもあるのです。 (資料2)

本殿

神社境内の本殿左手の方向に、 「田神山観音寺」という神宮寺 が建っています。神仏習合が破壊されるという影響を回避できて、残ってきたようです。

この観音寺は調べて見ますと、 「江州伊香観音33カ所」の第一番札所 です。そして、ここは現在、 時宗のお寺で、ご本尊が聖観音菩薩立像 なのだそうです。 (資料3)

伝教大師がこの寺を開かれ、一旦衰亡した後、 1670年頃、浄信寺の雄山上人が再興 されて、現在まで継承されてきたようです。 (資料4) 浄信寺といのは、木之本地蔵院の公式の寺号です。

建物の背後の方に、 「西国三十三所 観世音菩薩霊場」の石標 が建てられています。田上山城跡に向かう時、歩き始めの頃にいくつかの観音像を見かけました。この観音寺の裏山の道に、西国三十三所の観音像が安置されているということなのでしょう。この目ですべて確認していませんので、推測の域をでませんが・・・・。

この鳥居の先には 「田神山天満宮」 が祀られています。

境内の右手に、田上山城跡・田上山への登り口の標識が建てられています。

山道は整備されています。

山道の脇に、基壇に寺名を印刻した観音像がいくつも建てられています。

観音寺 長命寺

竹生島 丹後国松尾寺

山道をさらに登ると左右に分かれます。左手方向には、観音像が見えました。

私たちは右手の方向を登って行きます。

すると、こちらは管山寺と同様に、僧形像あるいは羅漢像でしょうか、山道の脇に点々と安置されています。たいていの像は右手に密教法具の一つである五鈷杵をお持ちです。弘法大師像を連想します。

木之本の町が見下ろせる見晴らしのよい場所があります。

山道を登り始めて、中腹あたりに 「上宮跡」 があります。

このあたりはかなり広くが平らな地面になっています。 意冨布良神社の山社があったところなのでしょう。神社の石標も建てられています。

そして、いよいよ田上山城跡に近づいて行きました。

つづく

参照資料

1)『「日本の神様」がよくわかる本』 戸部民夫著 PHP文庫 p42,p100

2)『日本の神様読み解き事典』 川口謙二編著 柏書房 p333,p486

3) 「江州伊香観音33カ所」

観音寺

4) 田神山観音寺 :「長浜・米原・奥びわこ観光サイト」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

木之本地蔵院 :ウィキペディア

地蔵菩薩 :ウィキペディア

随求堂 境内案内の番号5 :「清水寺」

清水寺の知られざるスピリチュアルスポット! 暗闇を進む「胎内めぐり」

中川奈穂美氏 :「MY LOHAS」

牛頭天王 :ウィキペディア

祇園神の習合 八坂神社 :「archive.is」

素戔嗚尊/須佐之男命 :「コトバンク」

西国三十三所巡礼の旅 札所一覧

西国三十三所観音霊場 YouTubeリスト

No.40 木之本町 木之本 :「日本!(オコナイ)」

田神山観音寺の観音オコナイの行事の記事を見つけました。メモ代わりに。

時宗 :ウィキペディア

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

歩く [再録] 滋賀・湖北 余呉駅~下丹生~大見~管山寺~田上山~木之本駅 へ

歩く [再録] 滋賀・湖北 木之本駅~田上山~管山寺~余呉駅 -2 田上山城跡 へ

歩く [再録] 滋賀・湖北 木之本駅~田上山~管山寺~余呉駅 -3 管山寺、弘善館、乎弥神社 へ

2013年7月下旬のウォーキング は6月のリベンジです。

JR木之本駅に集合して、田上山城跡つまり田上山にまず登り、そこから菅山寺に延びる道を歩き、余呉駅に至るという逆コースを歩くことになりました。

結果的に今回は山城跡を含め、写真を撮る場所が多くて、私には楽しい探訪&山歩きになり満足でした。

一度に簡略しては、もったいない! リベンジ・コースをシリーズでご紹介します。

JR木之本駅から歩いてもそれほど時間がかからない位置に、有名な 「木之本地蔵」 があります。参道入口には、 「木之本地蔵御縁起抄」の大きな説明板 が掲げられています。冒頭の画像がそれです。

地蔵堂の前には、「延命地蔵尊大士」と記された大きな石標 が建てられています。

地図(Mapion)はこちらからご覧ください。

説明板にあるとおり、延命息災の仏様、眼病平癒のお地蔵様として信仰されているようです。

境内には、秘仏本尊の写しである 地蔵菩薩大銅像 が建てられています。写真を撮りたかったのですが、逆光になるのであきらめました。 (補遺に掲げたウィキペディアに写真が掲載されています。)

詳しい説明は、木之本地蔵院のホームページをこちらからご覧ください。 「木之本地蔵大菩薩」の詳しい案内説明文をダウンロードできます。説明板の内容もちゃんと明記されています。

今回のリベンジ山歩きの通過点として、この境内を通り抜けに利用させていただいたので、ゆっくり拝見しているゆとりがありませんが、記録の整理を兼ねて、見つめ直すといくつか、発見がありました。

お堂建物の側面を通る時に、 「御戒壇巡り」のポスターと説明板の掲げられた 入口が見えました。

本尊厨子の安置された戒壇の下、漆黒の闇の回廊を巡るのです。

本尊厨子の安置された戒壇の下、漆黒の闇の回廊を巡るのです。私がこれで、思い浮かべたのが京都で2ヵ所あります。

一つは実際に体験したのですが、「京の冬の旅」観光に参加して訪れた 得浄明院の戒壇巡り です。本覚山得浄明院は、知恩院の近くにあり、浄土宗の尼寺で、尼寺三十六所巡礼第10番になっています。 拙ブログ記事をこちらからご覧いただけるとうれしいです。

もう一つは、 清水寺にある随求堂で体験できる「胎内巡り」 です。こちらは有名でいつも多くの人ですので、私は未体験です。いつかこの木之本地蔵の御戒壇巡りとともに、チャレンジしてみたいなと思う次第。

話が脇道にそれました。地蔵堂の背後に大きな庫裏・書院の建物があり、その傍に 「阿弥陀堂」 があります。国宝阿弥陀如来が安置されてあるようです。一度、この地蔵院そのものの探訪をゆっくりしてみたいと思っています。

境内を抜けて、裏手の道を回って行くと、

立派な神社がありました。なぜこの神社に向かうのかと思ったら、 この境内の右手奥が田上山城跡への登山入口 だったのです。

木之本地蔵の近くにこんな大きな神社が存在したなんて、知りませんでした。

「意冨布良」を「おほふら」と読むのです。

大きな鳥居の前には、 石造太鼓橋 が架かっています。多賀大社の太鼓橋を即座に思い浮かべました。遜色のない太鼓橋という感じです。

最初の鳥居の先に、 当神社由緒の立派な説明碑 が建てられています。

御祭神は建速須佐之男命、合祀神が大穴牟遅命、猿田彦命、意思兼神、梨迹臣命 と記されています。飛鳥時代の草創と伝わる神社です。 かつては裏山は大洞山と呼ばれ、麓の宮は王布良天王社、或いは、天王宮と言い、奈良時代には神宮寺とも称されたそうです 。当時の祭神は牛頭天王又は田上天王とも言い、梨迹臣命と合わせて、 当地の開拓の祖神として 崇められていたようです。

牛頭天王は、インドの祇園精舎の守護神、または新羅の牛頭山の神ともいわれる疫病除けの神であり、牛頭天王はスサノオ尊と同一神とされています。スサノオ尊の別称が建速須佐之男命です (資料1) 。スサノオ尊が垂迹神なのです。また、『先代旧事本紀』は牛頭天王は、大已貴命( おおなむちのみこと 、大国主命)の荒魂だと説くようです。大国主命の別称は、大穴牟遅神でもあり、大物主神でもあるのです。 (資料2)

本殿

神社境内の本殿左手の方向に、 「田神山観音寺」という神宮寺 が建っています。神仏習合が破壊されるという影響を回避できて、残ってきたようです。

この観音寺は調べて見ますと、 「江州伊香観音33カ所」の第一番札所 です。そして、ここは現在、 時宗のお寺で、ご本尊が聖観音菩薩立像 なのだそうです。 (資料3)

伝教大師がこの寺を開かれ、一旦衰亡した後、 1670年頃、浄信寺の雄山上人が再興 されて、現在まで継承されてきたようです。 (資料4) 浄信寺といのは、木之本地蔵院の公式の寺号です。

建物の背後の方に、 「西国三十三所 観世音菩薩霊場」の石標 が建てられています。田上山城跡に向かう時、歩き始めの頃にいくつかの観音像を見かけました。この観音寺の裏山の道に、西国三十三所の観音像が安置されているということなのでしょう。この目ですべて確認していませんので、推測の域をでませんが・・・・。

この鳥居の先には 「田神山天満宮」 が祀られています。

境内の右手に、田上山城跡・田上山への登り口の標識が建てられています。

山道は整備されています。

山道の脇に、基壇に寺名を印刻した観音像がいくつも建てられています。

観音寺 長命寺

竹生島 丹後国松尾寺

山道をさらに登ると左右に分かれます。左手方向には、観音像が見えました。

私たちは右手の方向を登って行きます。

すると、こちらは管山寺と同様に、僧形像あるいは羅漢像でしょうか、山道の脇に点々と安置されています。たいていの像は右手に密教法具の一つである五鈷杵をお持ちです。弘法大師像を連想します。

木之本の町が見下ろせる見晴らしのよい場所があります。

山道を登り始めて、中腹あたりに 「上宮跡」 があります。

このあたりはかなり広くが平らな地面になっています。 意冨布良神社の山社があったところなのでしょう。神社の石標も建てられています。

そして、いよいよ田上山城跡に近づいて行きました。

つづく

参照資料

1)『「日本の神様」がよくわかる本』 戸部民夫著 PHP文庫 p42,p100

2)『日本の神様読み解き事典』 川口謙二編著 柏書房 p333,p486

3) 「江州伊香観音33カ所」

観音寺

4) 田神山観音寺 :「長浜・米原・奥びわこ観光サイト」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

木之本地蔵院 :ウィキペディア

地蔵菩薩 :ウィキペディア

随求堂 境内案内の番号5 :「清水寺」

清水寺の知られざるスピリチュアルスポット! 暗闇を進む「胎内めぐり」

中川奈穂美氏 :「MY LOHAS」

牛頭天王 :ウィキペディア

祇園神の習合 八坂神社 :「archive.is」

素戔嗚尊/須佐之男命 :「コトバンク」

西国三十三所巡礼の旅 札所一覧

西国三十三所観音霊場 YouTubeリスト

No.40 木之本町 木之本 :「日本!(オコナイ)」

田神山観音寺の観音オコナイの行事の記事を見つけました。メモ代わりに。

時宗 :ウィキペディア

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

歩く [再録] 滋賀・湖北 余呉駅~下丹生~大見~管山寺~田上山~木之本駅 へ

歩く [再録] 滋賀・湖北 木之本駅~田上山~管山寺~余呉駅 -2 田上山城跡 へ

歩く [再録] 滋賀・湖北 木之本駅~田上山~管山寺~余呉駅 -3 管山寺、弘善館、乎弥神社 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[歩く [再録]] カテゴリの最新記事

-

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ … 2018.01.20

-

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ … 2018.01.20

-

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ … 2018.01.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.