PR

X

Free Space

Calendar

Category

カテゴリ未分類

(0)映画 Cinema

(230)YouTubeで聴く美しい音楽Music in YouTube

(268)TVラジオ番組 television & radio programs

(377)TVCM TV commercial, ネット広告 Internet Ad

(149)外国語学習 Studying Foreign Language

(67)花 Flowers

(330)グルメ Gourmet

(204)介護 Nursery Care

(20)中高年の資格取得Qualification for middle

(15)散歩 Taking a walk

(51)くらしの豆知識 Trivia in daily life

(121)フィットネスクラブ Fitness Club

(5)温泉・銭湯 Hot Springs, public bath

(10)旅行 Travel

(88)読書 Reading

(54)健康 Health

(44)絵画 Picture

(25)Japanese TV Drama with English

(2)季節

(32)災害

(31)ナンチャッテ経済学・ファイナンス

(88)リンク修正、内容追加

(181)政治

(156)宗教

(121)写真

(27)グリーティング

(45)人生

(19)科学

(17)ダイエット

(7)少子・高齢化社会

(11)生き物 creatures

(5)月と星空

(26)不動産

(2)演劇

(1)Comments

Freepage List

テーマ: DVD映画鑑賞(13978)

カテゴリ: 映画 Cinema

友里千賀子さんを思いだして出演作品を探していて見つけた作品です。前年の1978年にNHKの朝の連ドラでデビューした翌年の作品で、新人と表示されています。演技も初々しくて好感が持てます。ご結婚後は仕事をセーブされているようで残念です。

原作は森敦さんの小説で1974年に第70回芥川賞を62歳で受賞された作品です。学園紛争に嫌気がさして、ダムや港湾等の建設工事に従事しながら各地を渡り歩いた主人公が、冬は雪に閉ざされる山形の村にある寺で、寺の番をする男性と一冬を過ごすお話です。

実際に古民家に泊まり虫やヤモリが出てくるとぎゃーやー騒ぐ自分ですが、スクリーン上で主人公が暮らすのを画面上で追体験するのはとても興味深く最後まで飽きずに見られました。登場人物それぞれの人生に影があるのも話を深くしています。滝田裕介さん、片桐夕子さんの演技が特に光っていました。

日頃のストレスに満ちた生活から、一瞬抜け出せる作品でとてもよかったです。

■参考リンク

Wikipedia:月山 (小説)

『月山』(がっさん)は、森敦(1912年 - 1989年)の小説。1973年に雑誌『季刊芸術』に掲載された。1974年に第70回芥川賞を受賞し、“老新人作家”(当時、森は62歳で、第148回に黒田夏子が75歳で受賞するまでは最年長記録だった)のデビューが話題になる。1976年には本作の文章に新井満(当時は電通社員)が曲をつけたLP盤『組曲:月山』が発表される。さらに1978年には本作を原作とする同名の映画(後述)が製作された。山形県庄内地方が舞台で、タイトルの月山は山岳信仰の山として知られる。

映画

1979年10月20日公開。エキプド・シネマ配給。サレルノ国際映画祭グランプリ受賞。日本映画の代表として1980年の米国アカデミー賞に出品された。

スタッフ

製作:佐藤正之・太田六敏・村野鐵太郎

脚本:高山由紀子

音楽:松村禎三

監督:村野鐵太郎

キャスト

明:河原崎次郎

文子:友里千賀子(新人)

太助:滝田裕介

岩蔵:井川比佐志

源助:稲葉義男

武男:小林尚臣

加代:片桐夕子

飛鳥の老婆:北林谷栄

かね:菅井きん

とき:川上夏代

方丈:鈴木瑞穂

方丈の妻:川口敦子

石田:望月太郎

文子の祖母:牧よし子

カラス:河原崎長一郎

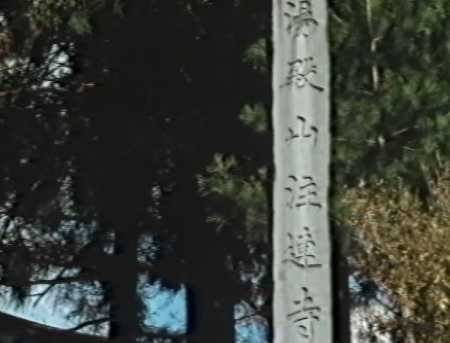

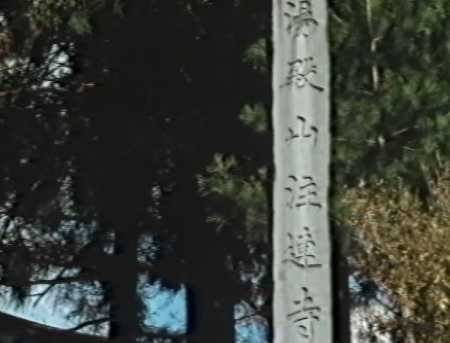

Wikipedia:注連寺

注連寺(ちゅうれんじ)は、山形県鶴岡市大網にある真言宗智山派(新義真言宗系)の寺院。戦後、一時的に新義真言宗湯殿山派の大本山として独立していた時期もある。山号は湯殿山。本尊は大日如来。

そのような折の1951年(昭和26年)作家の森敦(後述)が注連寺に滞在。森はそれから20年余後の1974年(昭和49年)注連寺と七五三掛を舞台にした小説『月山』で第70回芥川賞を受ける。この小説はその後、同名の組曲(作曲・歌:新井満、1976年)や映画(監督:村野鐵太郎、1978年)などに派生、注連寺も一躍世間の注目を浴びることとなった。このため、その存在が再評価され、寺は現在みられるような姿になった。なお、現在の堂宇は明治時代に焼失したものを再建したものである。

御縁年および文人:森敦との縁

出羽三山の奥の院である湯殿山と注連寺が開かれたのが丑歳であったことにちなみ、丑歳と迎え干支の未歳は「御縁年」として本尊の大日如来像が開帳される。

月山文学碑と森敦文庫 - 作家森敦(1912-1989)が昭和49年に芥川賞(第70回)を受賞した小説『月山』は、森自身が1951年(昭和26年)に注連寺でほぼ一年に亘って過ごした経験に基づいて描かれている。注連寺の境内にある月山文学碑(1981年(昭和56年)建立)と森敦文庫(1986年(昭和61年)開設)はその功績を後世に伝えるためのもの。注連寺は『月山』はじめ『われ逝くもののごとく(1987年刊、第40回 野間文芸賞受賞)』など森の著書に数多く登場する。なお、森敦文庫は建物の老朽化により取り壊され、文庫内に展示されていた収蔵品の一部は平成24年10月、鶴岡市馬場町にある鶴岡公園(鶴ヶ岡城址公園)内の『大宝館(郷土人物資料館)』に移設された。

映画.com:月山劇場公開日:1979年10月20日

解説

月山山麓の豪雪地帯のある寺で、一人の青年が過した一冬の生活を描く。森敦の同名の芥川賞受賞作の映画化で、脚本は高山由紀子、監督は「鬼の詩」の村野鐵太郎、撮影は高間賢治がそれぞれ担当。

1979年製作/103分/日本

原題:Gassan

配給:エキプ・ド・シネマ

ストーリー

鶴岡の住職に紹介状を書いてもらった明は、月山に向かった。その寺は月山の山麓に抱かれた渓谷にあり、その周囲には合掌造りの家が点在し、他所者を寄せつけない寡黙な村人たちが住んでいる。その中で、独人住いの寺番太助は温く明を迎えてくれた。明は、菜を背負い、もう遠い庄内の風物詩になっているハンコタンナの覆面をした若い娘、文子に出会う。明は、この閉じこめられた渓谷の中で、なおも溌刺とした若い生の息吹きに一瞬とまどった。雪は村全体をすっぽりと包み、隣り村まできていたバスも遮断され、村は長い冬篭りに入った。庫裡の二階に泊る明は、古い和紙の祈祷簿を貰い、それを貼り合せて和紙の蚊帳を作りあげ、吹き荒れる風の音を聞きながらその中に寝た。蚊帳の中に、電灯の光がほのかにこもり、それは、乳白色の繭の中に横たわっているようだ。そんな冬の中、村人たちは密造酒を造り、闇の酒買が村を訪れる。

以下略。

原作は森敦さんの小説で1974年に第70回芥川賞を62歳で受賞された作品です。学園紛争に嫌気がさして、ダムや港湾等の建設工事に従事しながら各地を渡り歩いた主人公が、冬は雪に閉ざされる山形の村にある寺で、寺の番をする男性と一冬を過ごすお話です。

実際に古民家に泊まり虫やヤモリが出てくるとぎゃーやー騒ぐ自分ですが、スクリーン上で主人公が暮らすのを画面上で追体験するのはとても興味深く最後まで飽きずに見られました。登場人物それぞれの人生に影があるのも話を深くしています。滝田裕介さん、片桐夕子さんの演技が特に光っていました。

日頃のストレスに満ちた生活から、一瞬抜け出せる作品でとてもよかったです。

■参考リンク

Wikipedia:月山 (小説)

『月山』(がっさん)は、森敦(1912年 - 1989年)の小説。1973年に雑誌『季刊芸術』に掲載された。1974年に第70回芥川賞を受賞し、“老新人作家”(当時、森は62歳で、第148回に黒田夏子が75歳で受賞するまでは最年長記録だった)のデビューが話題になる。1976年には本作の文章に新井満(当時は電通社員)が曲をつけたLP盤『組曲:月山』が発表される。さらに1978年には本作を原作とする同名の映画(後述)が製作された。山形県庄内地方が舞台で、タイトルの月山は山岳信仰の山として知られる。

映画

1979年10月20日公開。エキプド・シネマ配給。サレルノ国際映画祭グランプリ受賞。日本映画の代表として1980年の米国アカデミー賞に出品された。

スタッフ

製作:佐藤正之・太田六敏・村野鐵太郎

脚本:高山由紀子

音楽:松村禎三

監督:村野鐵太郎

キャスト

明:河原崎次郎

文子:友里千賀子(新人)

太助:滝田裕介

岩蔵:井川比佐志

源助:稲葉義男

武男:小林尚臣

加代:片桐夕子

飛鳥の老婆:北林谷栄

かね:菅井きん

とき:川上夏代

方丈:鈴木瑞穂

方丈の妻:川口敦子

石田:望月太郎

文子の祖母:牧よし子

カラス:河原崎長一郎

Wikipedia:注連寺

注連寺(ちゅうれんじ)は、山形県鶴岡市大網にある真言宗智山派(新義真言宗系)の寺院。戦後、一時的に新義真言宗湯殿山派の大本山として独立していた時期もある。山号は湯殿山。本尊は大日如来。

そのような折の1951年(昭和26年)作家の森敦(後述)が注連寺に滞在。森はそれから20年余後の1974年(昭和49年)注連寺と七五三掛を舞台にした小説『月山』で第70回芥川賞を受ける。この小説はその後、同名の組曲(作曲・歌:新井満、1976年)や映画(監督:村野鐵太郎、1978年)などに派生、注連寺も一躍世間の注目を浴びることとなった。このため、その存在が再評価され、寺は現在みられるような姿になった。なお、現在の堂宇は明治時代に焼失したものを再建したものである。

御縁年および文人:森敦との縁

出羽三山の奥の院である湯殿山と注連寺が開かれたのが丑歳であったことにちなみ、丑歳と迎え干支の未歳は「御縁年」として本尊の大日如来像が開帳される。

月山文学碑と森敦文庫 - 作家森敦(1912-1989)が昭和49年に芥川賞(第70回)を受賞した小説『月山』は、森自身が1951年(昭和26年)に注連寺でほぼ一年に亘って過ごした経験に基づいて描かれている。注連寺の境内にある月山文学碑(1981年(昭和56年)建立)と森敦文庫(1986年(昭和61年)開設)はその功績を後世に伝えるためのもの。注連寺は『月山』はじめ『われ逝くもののごとく(1987年刊、第40回 野間文芸賞受賞)』など森の著書に数多く登場する。なお、森敦文庫は建物の老朽化により取り壊され、文庫内に展示されていた収蔵品の一部は平成24年10月、鶴岡市馬場町にある鶴岡公園(鶴ヶ岡城址公園)内の『大宝館(郷土人物資料館)』に移設された。

映画.com:月山劇場公開日:1979年10月20日

解説

月山山麓の豪雪地帯のある寺で、一人の青年が過した一冬の生活を描く。森敦の同名の芥川賞受賞作の映画化で、脚本は高山由紀子、監督は「鬼の詩」の村野鐵太郎、撮影は高間賢治がそれぞれ担当。

1979年製作/103分/日本

原題:Gassan

配給:エキプ・ド・シネマ

ストーリー

鶴岡の住職に紹介状を書いてもらった明は、月山に向かった。その寺は月山の山麓に抱かれた渓谷にあり、その周囲には合掌造りの家が点在し、他所者を寄せつけない寡黙な村人たちが住んでいる。その中で、独人住いの寺番太助は温く明を迎えてくれた。明は、菜を背負い、もう遠い庄内の風物詩になっているハンコタンナの覆面をした若い娘、文子に出会う。明は、この閉じこめられた渓谷の中で、なおも溌刺とした若い生の息吹きに一瞬とまどった。雪は村全体をすっぽりと包み、隣り村まできていたバスも遮断され、村は長い冬篭りに入った。庫裡の二階に泊る明は、古い和紙の祈祷簿を貰い、それを貼り合せて和紙の蚊帳を作りあげ、吹き荒れる風の音を聞きながらその中に寝た。蚊帳の中に、電灯の光がほのかにこもり、それは、乳白色の繭の中に横たわっているようだ。そんな冬の中、村人たちは密造酒を造り、闇の酒買が村を訪れる。

以下略。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.05.07 15:01:16

[映画 Cinema] カテゴリの最新記事

-

ゴジラxコング 新たなる帝国(4/26公開) 2024.04.27

-

土曜は寅さん(BSテレ東):男はつらいよ … 2024.03.13

-

神々の山嶺いただき(2021):監督 パトリ… 2024.03.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.