PR

X

Free Space

Calendar

Category

カテゴリ未分類

(0)映画 Cinema

(230)YouTubeで聴く美しい音楽Music in YouTube

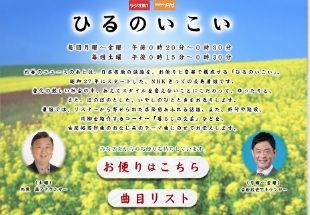

(268)TVラジオ番組 television & radio programs

(375)TVCM TV commercial, ネット広告 Internet Ad

(148)外国語学習 Studying Foreign Language

(67)花 Flowers

(329)グルメ Gourmet

(204)介護 Nursery Care

(20)中高年の資格取得Qualification for middle

(15)散歩 Taking a walk

(51)くらしの豆知識 Trivia in daily life

(121)フィットネスクラブ Fitness Club

(5)温泉・銭湯 Hot Springs, public bath

(10)旅行 Travel

(88)読書 Reading

(54)健康 Health

(44)絵画 Picture

(25)Japanese TV Drama with English

(2)季節

(32)災害

(31)ナンチャッテ経済学・ファイナンス

(88)リンク修正、内容追加

(180)政治

(156)宗教

(121)写真

(27)グリーティング

(45)人生

(19)科学

(17)ダイエット

(7)少子・高齢化社会

(11)生き物 creatures

(5)月と星空

(26)不動産

(2)演劇

(1)Comments

Freepage List

テーマ: DVD映画鑑賞(13979)

カテゴリ: 映画 Cinema

中学から愛読してファンだった井上ひさし先生の『東慶寺花だより』が原案の作品です。東慶寺を中心とする鎌倉の美しい自然と、撮影技術のせいなのか、黒い僧衣のせいなのかどの女優さんも非常に美しく撮られています。出演俳優も豪華です。

ストーリーも、江戸時代、女性から離婚できなかった中で、それぞれの事情で離縁を求めて鎌倉の東慶寺に駆け込んできた女性たちをしっとりと深く描いた良い作品だと思います。

和服姿の戸田恵梨香さんを初めて観ましたが新しい一面に気づきました。

内山理名さんの剣士姿がよく似合ってました。

端役でしたが、藤沢かりんさんの存在感が結構ありました。また観たくなる女優さんでした。

神野三鈴さんは井上ひさし、三谷幸喜、原田眞人作品の常連だそうです。

この女優さんだけは調べたけどわかりませんでした。

樹木希林さんの持ち味が生かされた作品と思います。

満島ひかりさんはごめんね青春の翌年にこの作品で主演されてます。圧倒的な存在感です。

■参考リンク

Wikipedia:駆込み女と駆出し男

キャスト

中村信次郎 - 大泉洋

清拙 - 麿赤兒 医者

じょご - 戸田恵梨香 鉄練り

重蔵 - 武田真治

星月夜 - 藤沢かりん

お吟 - 満島ひかり 堀切屋の妾

堀切屋三郎衛門 - 堤真一

為永春水 - でんでん

闇九 - 蛍雪次郎

女貸本屋 - 高畑淳子

浮世絵の芸妓 - 澤村レイコ

女義太夫1 - 稲田絵梨

女義太夫2 - 今豹子

戸賀崎ゆう - 内山理名 武家・道場の娘

田の中勘助 - 松岡哲永 道場破り

東慶寺

法秀尼 - 陽月華

法光尼 - 大鳥れい

法鈴尼 - 赤間麻里子

法明尼 - 横川明代

法豊尼 - もりのめぐみ

法明尼 - 正英子

法紋尼 - 井央倫

寺役人

石井与八 - 山崎一

監視人 - 大橋一三

寺役人 - 堀部圭亮

駆け込み女

おゆき - 神野三鈴 想像妊娠 相模屋の娘

玉虫 - 宮本裕子 鳥居が送った密偵

お種 - 松本若菜

おみつ - 円地晶子 鯵売り

おせん - 玄里 おみつの妹

幕府

鳥居耀蔵 - 北村有起哉

渓斎英泉 - 山路和弘

水野忠邦 - 中村育二

東慶寺の御用宿

三代目柏屋源兵衛 - 樹木希林

利平 - 木場勝己

お勝 - キムラ緑子

その他

曲亭馬琴 - 山﨑努

じょごの父の知人

松の湯の男 - 嵐芳三郎

風の金兵衛 - 中村嘉葎雄

近江屋三八 - 橋本じゅん

Wikipedia:東慶寺

東慶寺(とうけいじ)は、神奈川県鎌倉市山ノ内にある臨済宗円覚寺派の寺院である。山号は松岡山、寺号は東慶総持禅寺。寺伝では開基は北条貞時、開山は覚山尼と伝える。現在は円覚寺末の男僧の寺であるが、開山以来明治に至るまで本山を持たない独立した尼寺で、室町時代後期には住持は御所様と呼ばれ、江戸時代には寺を松岡御所とも称した特殊な格式のある寺であった[注 1]。また江戸時代には群馬県の満徳寺と共に幕府寺社奉行も承認する縁切寺として知られ、女性の離婚に対する家庭裁判所の役割も果たしていた。

※境内での写真撮影は以前より一眼レフでの撮影のみが禁止されていたが、より一層のマナー悪化のためスマートフォンを含む全ての撮影が2022年06月07日から禁止となった[1]。

Wikipedia:縁切寺

縁切寺(えんきりでら)とは、江戸時代において、夫との離縁を達成するために妻が駆け込んだ寺のことである。寺は夫に内済離縁(示談)を薦め、調停がうまく行かない場合は妻は寺入りとなり足掛け3年(実質満2年)経つと寺法にて離婚が成立する。江戸幕府公認の縁切寺には鎌倉の東慶寺、群馬(旧、上野国新田郷)の満徳寺がある。駆込寺・駆け込み寺(かけこみでら)・駆入寺・駈入寺(かけいりでら)とも呼ばれる。

概説

夫側からの離縁状交付を要した江戸時代の離婚制度において、縁切寺は妻側からの離婚請求を受け付けて妻を保護し、離婚調停を行う特権を公的に認められていた。調停にあたっては、夫をはじめとする当事者を強制的に召喚し、事情聴取を行った。

縁切寺では女性用の駆込場所という性質上、女性の幸福を第一に考えて、まず妻方の縁者を呼んで復縁するよう諭させ、どうしてもそれを承知しない場合に離縁を成立させる方向で調停を行なった。この調停特権は幕府によって担保されており、当事者が召喚や調停に応じない場合は、寺社奉行などにより応じることを強制された。この縁切寺の調停管轄は日本全国に及び、どこの領民であっても調停権限に服するものとされていた。

一般には、縁切寺で妻が離婚を勝ち取るには、尼として数年間寺入り(在寺)する義務があったかのように理解されているが、寺に入るのは調停が不調となった場合の最終手段であり、実際には縁切寺の調停活動により離婚が成立し、寺に入ることなく親元に戻るケースが大部分を占めていた(調停期間中は東慶寺の場合、門前の宿場に泊まる)。寺に入っても、寺の務めはするが尼僧になるわけではない。形ばかり、髪を少し切るだけであり、寺の仕事(出身階層や負担金などで仕事は異なる)を足掛3年(満2年)務めた後に晴れて自由になることができる。

駆け込もうとする妻を連れ戻そうと夫が追いかけてくるということもたびたびあった様子で、その様子を描いた図画、川柳も存在する。しかし、満徳寺の場合では寺の敷地内である門から内側に妻の体が一部分でも入れば、夫であっても連れ戻してはならないことになっており、また体の一部でなく、履いていた草履を投げて敷地内に入った、もしくは投げた簪が門に刺さった場合なども、夫は妻を連れて帰ってはならなかった。

当時の町役人の職務手引書には「縁切寺から寺法書が送達された場合は開封しないで、速やかに夫に離縁状を書かせ、召喚状とともに返送すること」と記されていた。これは寺法による離婚手続きに入れば早かれ遅かれ強制的に離婚させられ、寺法による離婚手続きの段階が進めば進むほど、夫・妻の双方にとってより面倒な事になるからである。もしも、寺法書の封を切らずに離縁状と共に寺に差し出せば、それは寺の処置を異議なく申し受けたとして扱われ、夫にはそれ以上の面倒は無く、妻も義務が軽く済む。しかし、夫がどうしても離婚に承諾しなければ書面の封を切り、夫に寺法による離婚を申し渡し、妻は一定期間の寺入りになる。夫も各地に呼び出されたり強情を張って手間をかけさせたと叱られたりするのである。夫が最後まで徹底的に抵抗しても奉行や代官によって離婚が強制的に成立する。

東慶寺と満徳寺の縁切寺2寺のうち、駆込の件数は人口の多い江戸から距離が近い東慶寺の方が多く[1]、1866年(慶応2年)東慶寺では月に4件弱の駆込が行われている(大部分は寺の調停で内諾離婚になり寺入りせずに済んだ、寺入りする妻は年に数件である)[2]。昭和の東慶寺住職井上禅定は東慶寺だけで江戸末期の150年間で2000人を越える妻が駆込んだであろうとしている[3]。

縁切寺と千姫

幕府公認の縁切寺は東慶寺と満徳寺の2つだが、この2つが幕府公認になったことは千姫に由来する。満徳寺は千姫が入寺し(実際には腰元が身代わりで入寺)離婚後本多家に再婚した事に由来し、東慶寺は豊臣秀頼の娘(後の東慶寺住持の天秀尼)を千姫が養女として命を助け、この養女が千姫の後ろ盾もあり義理の曽祖父になる徳川家康に頼み込んで東慶寺の縁切寺としての特権を守ったとされる。この2つの寺の特権は千姫-家康に認められたものであり、後年の江戸幕府もこれを認めざるを得なかった[4][5]。

江戸時代以前の縁切寺

鎌倉時代後期から室町時代・戦国時代にかけての縁切寺は、東慶寺(現在の神奈川県鎌倉市山ノ内(北鎌倉))と満徳寺だけというわけではなかった。世俗から切り離された存在(アジール)として、寺院は庇護を求める人々を保護してきた。寺に駆込んだ妻を寺院が保護すれば夫は容易には妻を取り戻せない。ことに男子禁制の尼寺ならばなおさらであり、夫の手の届かないところに数年いれば、当時の観念としてもはや夫婦ではないと認められた。しかし、豊臣から徳川の時代になると寺院の治外法権的な特権は廃止され、一般の寺に駆込んでも夫に引き渡される事も起きるようになり、幕府公認の縁切寺は東慶寺と満徳寺に限定されていくのである[6][7]。

ストーリーも、江戸時代、女性から離婚できなかった中で、それぞれの事情で離縁を求めて鎌倉の東慶寺に駆け込んできた女性たちをしっとりと深く描いた良い作品だと思います。

和服姿の戸田恵梨香さんを初めて観ましたが新しい一面に気づきました。

内山理名さんの剣士姿がよく似合ってました。

端役でしたが、藤沢かりんさんの存在感が結構ありました。また観たくなる女優さんでした。

神野三鈴さんは井上ひさし、三谷幸喜、原田眞人作品の常連だそうです。

この女優さんだけは調べたけどわかりませんでした。

樹木希林さんの持ち味が生かされた作品と思います。

満島ひかりさんはごめんね青春の翌年にこの作品で主演されてます。圧倒的な存在感です。

■参考リンク

Wikipedia:駆込み女と駆出し男

キャスト

中村信次郎 - 大泉洋

清拙 - 麿赤兒 医者

じょご - 戸田恵梨香 鉄練り

重蔵 - 武田真治

星月夜 - 藤沢かりん

お吟 - 満島ひかり 堀切屋の妾

堀切屋三郎衛門 - 堤真一

為永春水 - でんでん

闇九 - 蛍雪次郎

女貸本屋 - 高畑淳子

浮世絵の芸妓 - 澤村レイコ

女義太夫1 - 稲田絵梨

女義太夫2 - 今豹子

戸賀崎ゆう - 内山理名 武家・道場の娘

田の中勘助 - 松岡哲永 道場破り

東慶寺

法秀尼 - 陽月華

法光尼 - 大鳥れい

法鈴尼 - 赤間麻里子

法明尼 - 横川明代

法豊尼 - もりのめぐみ

法明尼 - 正英子

法紋尼 - 井央倫

寺役人

石井与八 - 山崎一

監視人 - 大橋一三

寺役人 - 堀部圭亮

駆け込み女

おゆき - 神野三鈴 想像妊娠 相模屋の娘

玉虫 - 宮本裕子 鳥居が送った密偵

お種 - 松本若菜

おみつ - 円地晶子 鯵売り

おせん - 玄里 おみつの妹

幕府

鳥居耀蔵 - 北村有起哉

渓斎英泉 - 山路和弘

水野忠邦 - 中村育二

東慶寺の御用宿

三代目柏屋源兵衛 - 樹木希林

利平 - 木場勝己

お勝 - キムラ緑子

その他

曲亭馬琴 - 山﨑努

じょごの父の知人

松の湯の男 - 嵐芳三郎

風の金兵衛 - 中村嘉葎雄

近江屋三八 - 橋本じゅん

Wikipedia:東慶寺

東慶寺(とうけいじ)は、神奈川県鎌倉市山ノ内にある臨済宗円覚寺派の寺院である。山号は松岡山、寺号は東慶総持禅寺。寺伝では開基は北条貞時、開山は覚山尼と伝える。現在は円覚寺末の男僧の寺であるが、開山以来明治に至るまで本山を持たない独立した尼寺で、室町時代後期には住持は御所様と呼ばれ、江戸時代には寺を松岡御所とも称した特殊な格式のある寺であった[注 1]。また江戸時代には群馬県の満徳寺と共に幕府寺社奉行も承認する縁切寺として知られ、女性の離婚に対する家庭裁判所の役割も果たしていた。

※境内での写真撮影は以前より一眼レフでの撮影のみが禁止されていたが、より一層のマナー悪化のためスマートフォンを含む全ての撮影が2022年06月07日から禁止となった[1]。

Wikipedia:縁切寺

縁切寺(えんきりでら)とは、江戸時代において、夫との離縁を達成するために妻が駆け込んだ寺のことである。寺は夫に内済離縁(示談)を薦め、調停がうまく行かない場合は妻は寺入りとなり足掛け3年(実質満2年)経つと寺法にて離婚が成立する。江戸幕府公認の縁切寺には鎌倉の東慶寺、群馬(旧、上野国新田郷)の満徳寺がある。駆込寺・駆け込み寺(かけこみでら)・駆入寺・駈入寺(かけいりでら)とも呼ばれる。

概説

夫側からの離縁状交付を要した江戸時代の離婚制度において、縁切寺は妻側からの離婚請求を受け付けて妻を保護し、離婚調停を行う特権を公的に認められていた。調停にあたっては、夫をはじめとする当事者を強制的に召喚し、事情聴取を行った。

縁切寺では女性用の駆込場所という性質上、女性の幸福を第一に考えて、まず妻方の縁者を呼んで復縁するよう諭させ、どうしてもそれを承知しない場合に離縁を成立させる方向で調停を行なった。この調停特権は幕府によって担保されており、当事者が召喚や調停に応じない場合は、寺社奉行などにより応じることを強制された。この縁切寺の調停管轄は日本全国に及び、どこの領民であっても調停権限に服するものとされていた。

一般には、縁切寺で妻が離婚を勝ち取るには、尼として数年間寺入り(在寺)する義務があったかのように理解されているが、寺に入るのは調停が不調となった場合の最終手段であり、実際には縁切寺の調停活動により離婚が成立し、寺に入ることなく親元に戻るケースが大部分を占めていた(調停期間中は東慶寺の場合、門前の宿場に泊まる)。寺に入っても、寺の務めはするが尼僧になるわけではない。形ばかり、髪を少し切るだけであり、寺の仕事(出身階層や負担金などで仕事は異なる)を足掛3年(満2年)務めた後に晴れて自由になることができる。

駆け込もうとする妻を連れ戻そうと夫が追いかけてくるということもたびたびあった様子で、その様子を描いた図画、川柳も存在する。しかし、満徳寺の場合では寺の敷地内である門から内側に妻の体が一部分でも入れば、夫であっても連れ戻してはならないことになっており、また体の一部でなく、履いていた草履を投げて敷地内に入った、もしくは投げた簪が門に刺さった場合なども、夫は妻を連れて帰ってはならなかった。

当時の町役人の職務手引書には「縁切寺から寺法書が送達された場合は開封しないで、速やかに夫に離縁状を書かせ、召喚状とともに返送すること」と記されていた。これは寺法による離婚手続きに入れば早かれ遅かれ強制的に離婚させられ、寺法による離婚手続きの段階が進めば進むほど、夫・妻の双方にとってより面倒な事になるからである。もしも、寺法書の封を切らずに離縁状と共に寺に差し出せば、それは寺の処置を異議なく申し受けたとして扱われ、夫にはそれ以上の面倒は無く、妻も義務が軽く済む。しかし、夫がどうしても離婚に承諾しなければ書面の封を切り、夫に寺法による離婚を申し渡し、妻は一定期間の寺入りになる。夫も各地に呼び出されたり強情を張って手間をかけさせたと叱られたりするのである。夫が最後まで徹底的に抵抗しても奉行や代官によって離婚が強制的に成立する。

東慶寺と満徳寺の縁切寺2寺のうち、駆込の件数は人口の多い江戸から距離が近い東慶寺の方が多く[1]、1866年(慶応2年)東慶寺では月に4件弱の駆込が行われている(大部分は寺の調停で内諾離婚になり寺入りせずに済んだ、寺入りする妻は年に数件である)[2]。昭和の東慶寺住職井上禅定は東慶寺だけで江戸末期の150年間で2000人を越える妻が駆込んだであろうとしている[3]。

縁切寺と千姫

幕府公認の縁切寺は東慶寺と満徳寺の2つだが、この2つが幕府公認になったことは千姫に由来する。満徳寺は千姫が入寺し(実際には腰元が身代わりで入寺)離婚後本多家に再婚した事に由来し、東慶寺は豊臣秀頼の娘(後の東慶寺住持の天秀尼)を千姫が養女として命を助け、この養女が千姫の後ろ盾もあり義理の曽祖父になる徳川家康に頼み込んで東慶寺の縁切寺としての特権を守ったとされる。この2つの寺の特権は千姫-家康に認められたものであり、後年の江戸幕府もこれを認めざるを得なかった[4][5]。

江戸時代以前の縁切寺

鎌倉時代後期から室町時代・戦国時代にかけての縁切寺は、東慶寺(現在の神奈川県鎌倉市山ノ内(北鎌倉))と満徳寺だけというわけではなかった。世俗から切り離された存在(アジール)として、寺院は庇護を求める人々を保護してきた。寺に駆込んだ妻を寺院が保護すれば夫は容易には妻を取り戻せない。ことに男子禁制の尼寺ならばなおさらであり、夫の手の届かないところに数年いれば、当時の観念としてもはや夫婦ではないと認められた。しかし、豊臣から徳川の時代になると寺院の治外法権的な特権は廃止され、一般の寺に駆込んでも夫に引き渡される事も起きるようになり、幕府公認の縁切寺は東慶寺と満徳寺に限定されていくのである[6][7]。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.06.22 05:04:18

[映画 Cinema] カテゴリの最新記事

-

ゴジラxコング 新たなる帝国(4/26公開) 2024.04.27

-

土曜は寅さん(BSテレ東):男はつらいよ … 2024.03.13

-

神々の山嶺いただき(2021):監督 パトリ… 2024.03.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.