PR

X

Free Space

Calendar

Category

カテゴリ未分類

(0)映画 Cinema

(230)YouTubeで聴く美しい音楽Music in YouTube

(268)TVラジオ番組 television & radio programs

(374)TVCM TV commercial, ネット広告 Internet Ad

(148)外国語学習 Studying Foreign Language

(67)花 Flowers

(329)グルメ Gourmet

(203)介護 Nursery Care

(20)中高年の資格取得Qualification for middle

(15)散歩 Taking a walk

(51)くらしの豆知識 Trivia in daily life

(121)フィットネスクラブ Fitness Club

(5)温泉・銭湯 Hot Springs, public bath

(10)旅行 Travel

(88)読書 Reading

(54)健康 Health

(44)絵画 Picture

(25)Japanese TV Drama with English

(2)季節

(32)災害

(31)ナンチャッテ経済学・ファイナンス

(88)リンク修正、内容追加

(179)政治

(156)宗教

(121)写真

(27)グリーティング

(45)人生

(19)科学

(17)ダイエット

(7)少子・高齢化社会

(11)生き物 creatures

(5)月と星空

(26)不動産

(2)Comments

Freepage List

テーマ: 福岡・博多情報(628)

カテゴリ: 旅行 Travel

志賀島へは博多からJRで香椎経由西戸崎まで行き、そこからバスで志賀島まで行きました。途中海の中道を通りました。てっきり千と千尋の神隠しの海を行く列車みたいに幻想的な光景があるのかと期待しましたが、防風林等に遮られて見えず残念。

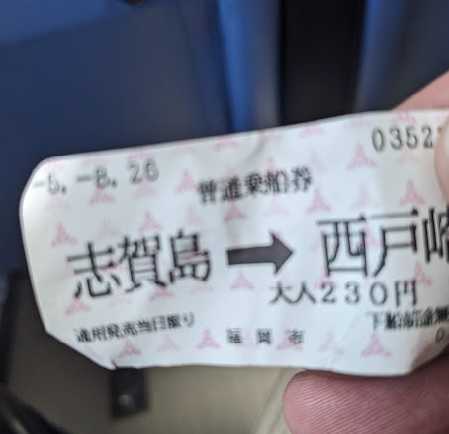

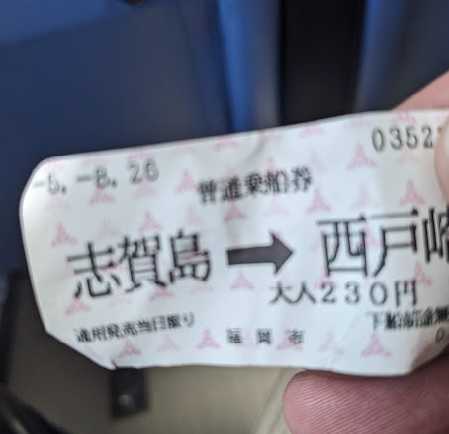

帰りは志賀島から西戸崎まで市営の渡し船が出ていてこれに乗って戻りました。船は博多まで行くそうです。西戸崎には終戦直後米兵が多く住み、東京で言えば横田みたいなところだったようです。また西戸崎はにしとざきでなくさいとざきと読むそうです。興味深い歴史のある街のようです。

関連する千と千尋の動画をご紹介します。リンさんが妙に心に残ります。

海の中道

千と千尋:りん

Wikipedia:海の中道

海の中道(うみのなかみち)は、福岡県福岡市東区にある志賀島と九州本土とを繋ぐ陸繋砂州である。全長約8キロメートル、最大幅約2.5キロメートルの巨大な砂州で、この砂州の北は玄界灘、南は博多湾となっている。うみなかとも略称される。福岡市内のリゾート地域として多くの施設を抱える。

自然・土地利用

ほぼ全体が砂丘であるものの東部に位置する奈多の玄界灘側の奈多海岸には更新世に堆積したテラス状の崖となっている古い砂丘もあり[1]、西部には大岳・小岳のような古第三紀層の丘陵部もある[2]。奈多の玄界灘側の砂丘にはクロマツの松林が広がり奈多松原とよばれる。松原の砂丘上に「志式神社」(三郎天神)がある。

砂州の幅は一様でなく、西の西戸崎と東の雁の巣で博多湾側に向かって砂嘴が伸び、前者では幅2キロメートルを超えるが、その間では幅0.5キロメートルを切るところもある。先端部の志賀島との間およそ1キロメートルは砂州の幅が特に狭くなり、玄界灘と博多湾の対照的な海が迫った光景が広がる。ここは満潮時には一部が海水で区切られることがあるため道切(みちきれ、満切)と呼ばれ、橋がかけられている[3]。18世紀の『筑前国続風土記』によれば、当時は道がつながることの方がまれであった[4]。

歴史

奈良時代に編纂された『筑前国風土記』逸文では、志賀島の記事に関連して海の中道が打昇の浜(うちあげのはま)の名で見える[7][8]。また吹上の浜(ふきあげのはま)とも呼ばれていた。玄界灘側の海岸は現在でも冬季に様々な漂着物が打ち上げられることで知られる[9]。神功皇后伝説では、遠征前に盛大な神楽が行われ、海底から現れた異形の磯良(いそら)神から玉を借り受けたのは、この地の吹上の崎というところだとされる[10]。古くから周辺の漁労民によって製塩が行われていたことがうかがわれ、シオヤ鼻(塩屋鼻)に近い「海の中道遺跡」からは漁具や貝塚とともに8–10世紀に用いられた製塩用土器が出土している[11]。

「海の中道」という地名がいつ頃から用いられていたかは不明である。18世紀初めに貝原益軒により編纂された『筑前国続風土記』では、奈多の村民がすでに現在の通り「海の中道」と呼んでいたことが記されている。対して『続風土記』はここを奈多の浜と呼び、十数キロメートル北にある福津市勝浦から津屋崎付近のかつての砂州をもって「海の中道」とした[12]。明治時代でも広くは名前が認められていなかったようで地形図には「俚称海中道」とある[13]。

伝統的に海の中道の半ばより西は志賀、東が奈多に属し、江戸時代には西が那珂郡、東が裏糟屋郡であった。1889年(明治22年)の町村制施行時には、共に糟屋郡となったが、西部は志賀島村、東部は和白村となった。西戸崎はかつては道崎、明治初期には西堂崎と書かれ、わずかな人家があるのみであったが[14]、1904年にはこの地まで現在のJR香椎線にあたる博多湾鉄道が敷設されて、糟屋炭田の積出し港として賑わった。また海の中道の大岳でも石炭の採掘が行われ、坑道は博多湾の海底へと伸びていた[15]。

帰りは志賀島から西戸崎まで市営の渡し船が出ていてこれに乗って戻りました。船は博多まで行くそうです。西戸崎には終戦直後米兵が多く住み、東京で言えば横田みたいなところだったようです。また西戸崎はにしとざきでなくさいとざきと読むそうです。興味深い歴史のある街のようです。

関連する千と千尋の動画をご紹介します。リンさんが妙に心に残ります。

海の中道

千と千尋:りん

Wikipedia:海の中道

海の中道(うみのなかみち)は、福岡県福岡市東区にある志賀島と九州本土とを繋ぐ陸繋砂州である。全長約8キロメートル、最大幅約2.5キロメートルの巨大な砂州で、この砂州の北は玄界灘、南は博多湾となっている。うみなかとも略称される。福岡市内のリゾート地域として多くの施設を抱える。

自然・土地利用

ほぼ全体が砂丘であるものの東部に位置する奈多の玄界灘側の奈多海岸には更新世に堆積したテラス状の崖となっている古い砂丘もあり[1]、西部には大岳・小岳のような古第三紀層の丘陵部もある[2]。奈多の玄界灘側の砂丘にはクロマツの松林が広がり奈多松原とよばれる。松原の砂丘上に「志式神社」(三郎天神)がある。

砂州の幅は一様でなく、西の西戸崎と東の雁の巣で博多湾側に向かって砂嘴が伸び、前者では幅2キロメートルを超えるが、その間では幅0.5キロメートルを切るところもある。先端部の志賀島との間およそ1キロメートルは砂州の幅が特に狭くなり、玄界灘と博多湾の対照的な海が迫った光景が広がる。ここは満潮時には一部が海水で区切られることがあるため道切(みちきれ、満切)と呼ばれ、橋がかけられている[3]。18世紀の『筑前国続風土記』によれば、当時は道がつながることの方がまれであった[4]。

歴史

奈良時代に編纂された『筑前国風土記』逸文では、志賀島の記事に関連して海の中道が打昇の浜(うちあげのはま)の名で見える[7][8]。また吹上の浜(ふきあげのはま)とも呼ばれていた。玄界灘側の海岸は現在でも冬季に様々な漂着物が打ち上げられることで知られる[9]。神功皇后伝説では、遠征前に盛大な神楽が行われ、海底から現れた異形の磯良(いそら)神から玉を借り受けたのは、この地の吹上の崎というところだとされる[10]。古くから周辺の漁労民によって製塩が行われていたことがうかがわれ、シオヤ鼻(塩屋鼻)に近い「海の中道遺跡」からは漁具や貝塚とともに8–10世紀に用いられた製塩用土器が出土している[11]。

「海の中道」という地名がいつ頃から用いられていたかは不明である。18世紀初めに貝原益軒により編纂された『筑前国続風土記』では、奈多の村民がすでに現在の通り「海の中道」と呼んでいたことが記されている。対して『続風土記』はここを奈多の浜と呼び、十数キロメートル北にある福津市勝浦から津屋崎付近のかつての砂州をもって「海の中道」とした[12]。明治時代でも広くは名前が認められていなかったようで地形図には「俚称海中道」とある[13]。

伝統的に海の中道の半ばより西は志賀、東が奈多に属し、江戸時代には西が那珂郡、東が裏糟屋郡であった。1889年(明治22年)の町村制施行時には、共に糟屋郡となったが、西部は志賀島村、東部は和白村となった。西戸崎はかつては道崎、明治初期には西堂崎と書かれ、わずかな人家があるのみであったが[14]、1904年にはこの地まで現在のJR香椎線にあたる博多湾鉄道が敷設されて、糟屋炭田の積出し港として賑わった。また海の中道の大岳でも石炭の採掘が行われ、坑道は博多湾の海底へと伸びていた[15]。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.09.03 11:26:26

[旅行 Travel] カテゴリの最新記事

-

5/18-19秋田・青森旅行:黄金崎不老ふ死温… 2024.06.12

-

5/18-19秋田・青森旅行:JR奥羽本線・五能… 2024.06.11

-

5/18-19秋田・青森旅行:秋田の恵み鮨処 … 2024.06.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.