テーマ: 暮らしを楽しむ(387762)

カテゴリ: 文化論

≪ 雪国の暮らし ≫

昨日の朝、私の部屋の窓ガラスが凍っていました。気温が低かったため、結露がそのまま凍結したのです。ニュースを聞いたら仙台はこの冬一番の寒さだったようです。零下4.6度とのことですが、私が住む郊外はもっと下がったのではないでしょうか。

さて、今日から始まる新シリーズのトップバッターは、雪国の昔の暮らしです。物が乏しい時代の雪国の人々は、果たしてどんな風に冬を過ごしていたのでしょう。前半の写真は昨年の12月に見学した新潟県立歴史博物館(長岡市)の展示物です。では早速日本でも有数の豪雪地帯の様子を見てみましょう。

雪おろし1

雪おろし1

雪おろし2

雪おろし2

雪おろし3

雪おろし3

雪おろし4

雪おろし4

いずれも雪おろし作業のジオラマを撮影したものです。豪雪地帯では屋根に積る雪の量も半端ではありません。そのままにして置くと、雪の重みで屋根が潰れてしまいます。そこで、ある高さまで積ったら、家々では一斉に雪おろし作業を始めます。これはかつて行われていた「模型」ですが、今も実態はさほど変わらないと思います。雪国の厳しい冬の様子が、観る者の目に強く伝わって来ます。

米俵用のそり

米俵用のそり

薪運搬用のそり

薪運搬用のそり

子供用のそり

子供用のそり

かんじきとわら靴

かんじきとわら靴

以下の写真は仙台市歴史民俗資料館で撮影したものです。

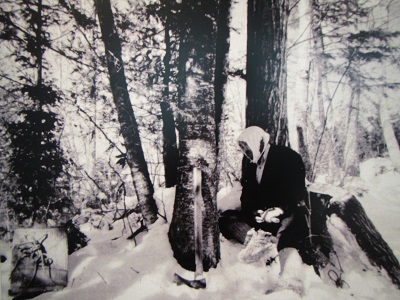

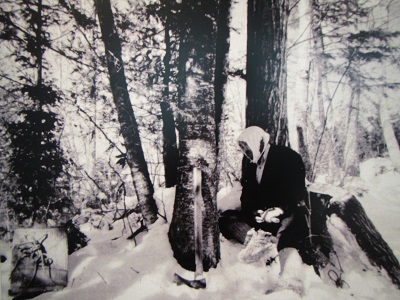

これは屋外でわら靴などを作る、昭和初期の老人です。当時の実沢集落があったのは根白石村でしたが、その後泉町 → 泉市 → 仙台市泉区と住所表示が変わり、現在は住宅地になっています。当時は仙台市の近郊でも、相当雪が降ったことが以下の写真で良く分かります。

雪道を歩くための「かんじき」ですが、雪が多い新潟の物よりは小さめです。

いずれも保温用のわら靴です。赤い布がついたのは女の子用でしょうか。

いずれも「ツマゴ」と呼ばれるわら製の草履です。少しでも爪先を覆って寒さを防ぐ工夫なのでしょう。こうして見ると80年ほど前の仙台近郊では、かなり雪が降ったことが分かります。私の父親も、冬はこんなものを身に着けて暮していたのでしょうか。

明日は「田舎の暮らし」をお届けする予定です。どうぞお楽しみに~♪

昨日の朝、私の部屋の窓ガラスが凍っていました。気温が低かったため、結露がそのまま凍結したのです。ニュースを聞いたら仙台はこの冬一番の寒さだったようです。零下4.6度とのことですが、私が住む郊外はもっと下がったのではないでしょうか。

さて、今日から始まる新シリーズのトップバッターは、雪国の昔の暮らしです。物が乏しい時代の雪国の人々は、果たしてどんな風に冬を過ごしていたのでしょう。前半の写真は昨年の12月に見学した新潟県立歴史博物館(長岡市)の展示物です。では早速日本でも有数の豪雪地帯の様子を見てみましょう。

雪おろし1

雪おろし1 雪おろし2

雪おろし2 雪おろし3

雪おろし3 雪おろし4

雪おろし4いずれも雪おろし作業のジオラマを撮影したものです。豪雪地帯では屋根に積る雪の量も半端ではありません。そのままにして置くと、雪の重みで屋根が潰れてしまいます。そこで、ある高さまで積ったら、家々では一斉に雪おろし作業を始めます。これはかつて行われていた「模型」ですが、今も実態はさほど変わらないと思います。雪国の厳しい冬の様子が、観る者の目に強く伝わって来ます。

米俵用のそり

米俵用のそり 薪運搬用のそり

薪運搬用のそり 子供用のそり

子供用のそり かんじきとわら靴

かんじきとわら靴以下の写真は仙台市歴史民俗資料館で撮影したものです。

これは屋外でわら靴などを作る、昭和初期の老人です。当時の実沢集落があったのは根白石村でしたが、その後泉町 → 泉市 → 仙台市泉区と住所表示が変わり、現在は住宅地になっています。当時は仙台市の近郊でも、相当雪が降ったことが以下の写真で良く分かります。

雪道を歩くための「かんじき」ですが、雪が多い新潟の物よりは小さめです。

いずれも保温用のわら靴です。赤い布がついたのは女の子用でしょうか。

いずれも「ツマゴ」と呼ばれるわら製の草履です。少しでも爪先を覆って寒さを防ぐ工夫なのでしょう。こうして見ると80年ほど前の仙台近郊では、かなり雪が降ったことが分かります。私の父親も、冬はこんなものを身に着けて暮していたのでしょうか。

明日は「田舎の暮らし」をお届けする予定です。どうぞお楽しみに~♪

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[文化論] カテゴリの最新記事

-

思い出したように(2) 2022.03.23

-

沖縄の話をしよう(12) 2021.12.08 コメント(2)

-

NHKの番組に学ぶ 2021.10.21

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.