カテゴリ: 文化論

<斎理屋敷の歴史と民俗>

宮城県南で福島県と接した丸森町にある斎理屋敷を訪ねたのは先週の金曜日のこと。歴代の当主が斎藤理助を名乗ったことから、屋敷の名前がそんな風に呼ばれることになったのです。第4回目の今日は、斎理屋敷の歴史と、そこに保存されている民俗品を紹介したいと思います。

斎藤家が県道45号線に面する現在地で商売を始めたのは、江戸時代の文化元年(1804年)のことです。最初は呉服太物店としての出発です。「太物」とは綿織物や麻織物のこと。絹織物に対する呼び方です。写真の店蔵は嘉永元年(1848年)に建てられ、国の登録有形文化財に指定されています。

写真は婚礼の後のもののようです。斎藤家が扱った商売はウィキペディアによれば、呉服太物、養蚕・生糸、醸造業、金融業、縫製、発電が上げられています。一方、屋敷にあった説明では、呉服太物、木綿、味噌・醤油、質屋、銀行、仕立、蚊帳(かや)、唐織、ろうそく、塩、染物、古着、古道具、汲水(水を売る商売)などが上げられていました。

いつの頃の写真かは分かりませんが、店の前には自動車があります。さて斎藤家では戦争のため実現はしなかったものの、陶磁器製造工場や住宅販売まで企図したことがありました。でも不況のため昭和25年には経営が傾き、146年間に亘った歴史に終止符を打つことになります。

店の男衆でしょうか。当時、写真機はとても貴重で、写真は仙台の写真館まで正装して出かけて撮ったと説明にありました。昭和41年(1966年)7代目当主から屋敷の蔵や建物、収蔵品一切が丸森町に寄付されました。直系の家系が絶えた(る)ことが理由のようです。町は整備を進め、昭和43年(1968年)から郷土資料館として発足開館します。

斎藤家の神棚です。

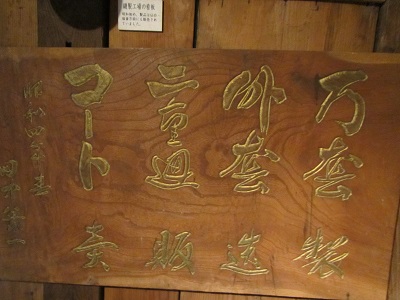

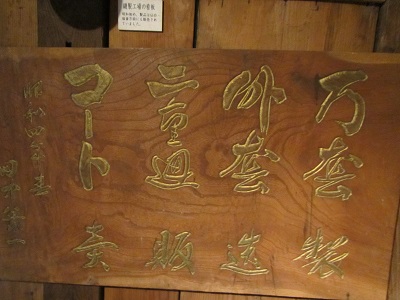

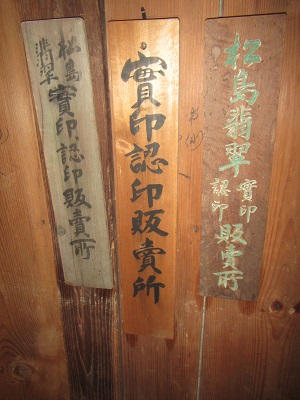

看板には、万套(マント)、外套(オーバーコート)、二重通、コート製造販売などの文字が見えます。縫製工場を営んでいたのです。

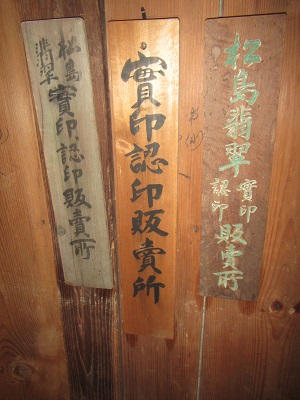

こちらの看板には、認印、実印の文字。一時期、斎藤家では銀行業を営んでいたようです。

蚊帳(かや)も商品として取り扱っていました。

こちらは丹前です。縫製工場もあったので、これらもここで作っていたのかも知れません。

各種の資料、史料などが納められた書類箱のようです。

こちらは様々な物品を収容した長持です。長持の上にはお雛様が飾られていました。

斎藤家は米穀商ではなかったものの、蔵の中には30俵ほどの米俵が積まれています。

大きな釜ですね。店内では大勢の人が働いていたため、こんな大釜で一日何度もご飯を炊いたのでしょう。

漆塗りの酒桶です。お目出度い席に、お酒は付き物でした。

斎藤家に時を告げた柱時計は、いずれも外国製のものでした。

煙草盆です。当時喫煙は今よりもずっと大らかな習慣でした。

まだ現役で使われている火鉢です。

こちらは火鉢と鉄瓶(てつびん)。鉄瓶は恐らく南部鉄器でしょう。

石製の風呂桶です。風呂場は別棟で、すべて石で出来ています。(後日紹介予定)

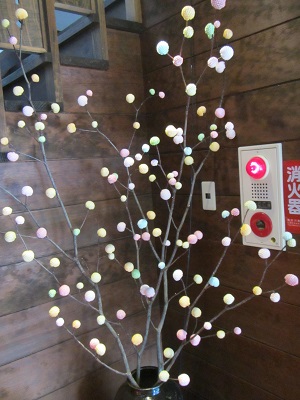

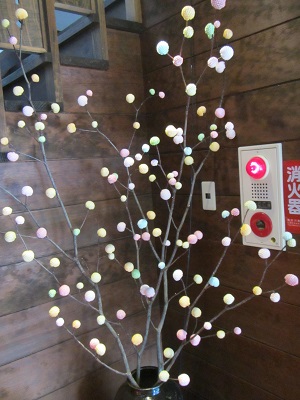

小正月に飾る繭玉(まゆだま)。「繭団子」とも呼ばれる縁起物です。<不定期に続く>

宮城県南で福島県と接した丸森町にある斎理屋敷を訪ねたのは先週の金曜日のこと。歴代の当主が斎藤理助を名乗ったことから、屋敷の名前がそんな風に呼ばれることになったのです。第4回目の今日は、斎理屋敷の歴史と、そこに保存されている民俗品を紹介したいと思います。

斎藤家が県道45号線に面する現在地で商売を始めたのは、江戸時代の文化元年(1804年)のことです。最初は呉服太物店としての出発です。「太物」とは綿織物や麻織物のこと。絹織物に対する呼び方です。写真の店蔵は嘉永元年(1848年)に建てられ、国の登録有形文化財に指定されています。

写真は婚礼の後のもののようです。斎藤家が扱った商売はウィキペディアによれば、呉服太物、養蚕・生糸、醸造業、金融業、縫製、発電が上げられています。一方、屋敷にあった説明では、呉服太物、木綿、味噌・醤油、質屋、銀行、仕立、蚊帳(かや)、唐織、ろうそく、塩、染物、古着、古道具、汲水(水を売る商売)などが上げられていました。

いつの頃の写真かは分かりませんが、店の前には自動車があります。さて斎藤家では戦争のため実現はしなかったものの、陶磁器製造工場や住宅販売まで企図したことがありました。でも不況のため昭和25年には経営が傾き、146年間に亘った歴史に終止符を打つことになります。

店の男衆でしょうか。当時、写真機はとても貴重で、写真は仙台の写真館まで正装して出かけて撮ったと説明にありました。昭和41年(1966年)7代目当主から屋敷の蔵や建物、収蔵品一切が丸森町に寄付されました。直系の家系が絶えた(る)ことが理由のようです。町は整備を進め、昭和43年(1968年)から郷土資料館として発足開館します。

斎藤家の神棚です。

看板には、万套(マント)、外套(オーバーコート)、二重通、コート製造販売などの文字が見えます。縫製工場を営んでいたのです。

こちらの看板には、認印、実印の文字。一時期、斎藤家では銀行業を営んでいたようです。

蚊帳(かや)も商品として取り扱っていました。

こちらは丹前です。縫製工場もあったので、これらもここで作っていたのかも知れません。

各種の資料、史料などが納められた書類箱のようです。

こちらは様々な物品を収容した長持です。長持の上にはお雛様が飾られていました。

斎藤家は米穀商ではなかったものの、蔵の中には30俵ほどの米俵が積まれています。

大きな釜ですね。店内では大勢の人が働いていたため、こんな大釜で一日何度もご飯を炊いたのでしょう。

漆塗りの酒桶です。お目出度い席に、お酒は付き物でした。

斎藤家に時を告げた柱時計は、いずれも外国製のものでした。

煙草盆です。当時喫煙は今よりもずっと大らかな習慣でした。

まだ現役で使われている火鉢です。

こちらは火鉢と鉄瓶(てつびん)。鉄瓶は恐らく南部鉄器でしょう。

石製の風呂桶です。風呂場は別棟で、すべて石で出来ています。(後日紹介予定)

小正月に飾る繭玉(まゆだま)。「繭団子」とも呼ばれる縁起物です。<不定期に続く>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[文化論] カテゴリの最新記事

-

思い出したように(2) 2022.03.23

-

沖縄の話をしよう(12) 2021.12.08 コメント(2)

-

NHKの番組に学ぶ 2021.10.21

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.