テーマ: 路線バスで小旅行(249)

カテゴリ: 写真

<月山山麓の家>

宮城県川崎町にあるみちのく杜の湖畔公園の「ふるさと村」に来ています。ここには7棟の古民家があり、これから5つ目の「月山山麓の家」を訪ねるところです。

これが「月山山麓の家」です。この家は山形県の朝日村(現在は鶴岡市に合併)にあった養蚕農家の伊藤さんの住まいでした。建てられた年代は19世紀半ばで、家の形は「妻入り式養蚕家屋」と呼ばれています。

伊藤家があった旧朝日村は「六十里街道」の西端にありました。とても険しい山道で、現在の「月山道路」も冬季は猛烈な吹雪に悩まされる山岳道路です。この村には山形勤務時代の職場の演習林があり、「六十里街道」を走って越えようとしたことがありましたが、計画だけで終わってしまったのが残念です。

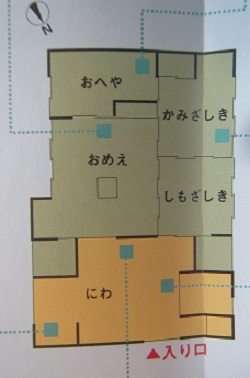

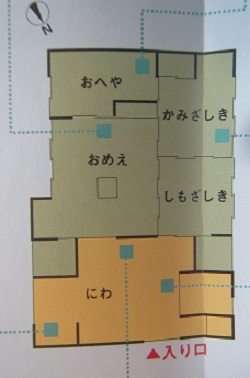

月山山麓の家の間取り図。「にわ」は土間のことです。

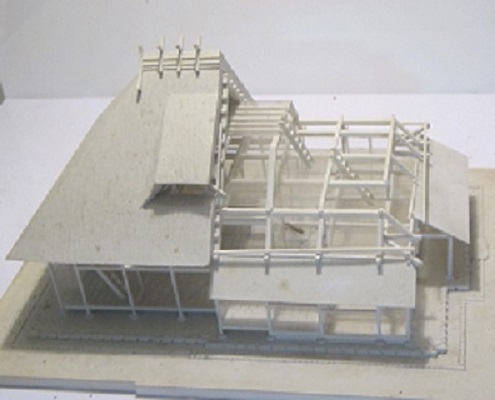

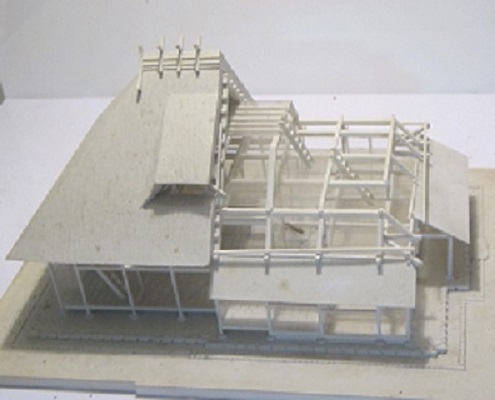

家屋の断面模型です。平屋に見えますが中2階があり、さらにその上に「ずし」、「上ずし」の4層構造になっています。これは効率良く蚕を飼うための工夫です。

左側は玄関の上の飾りです。出羽三山の信仰と関係があったのでしょうか。右側は最上部の「上ずし」の明かり取り用の窓です。

竈(かまど=左)と臼と杵(うすときね=右)です。昔はこれでご飯を炊き、餅を搗いていたのです。

藁靴です。雪の多いこの地方では欠かせなかった、冬の履物です。

雨や雪を避けるための笠(左)と、藁を編んだ入れ物(右)です。

台所の一角です。

土間に置かれた大きな甕(かめ)は、藍染用のものでしょうか。

囲炉裏の炭が赤く熾(お)きています。

囲炉裏と自在鉤です。

上座敷には立派な神棚が備えてありました。

大黒様の絵に出羽三山の印が押されています。

欄間のデザインです。

養蚕用の道具です。

蚕を飼うための蚕棚です。

竹製ざる各種。中には蚕の餌である桑の葉を入れるためのざるもあるのでしょう。

糸繰り機です。繭から出る糸を何本か合わせ、これで撚(よ)ったのでしょう。

染め上げた美しい糸。

機織り機です。

これらの道具は杼(ひ)と呼ばれるもので、布を織る際横糸を通すために使います。

(参考)機織り機を使って布を織る様子です。写真はパンフレットから借用しました。<続く>

宮城県川崎町にあるみちのく杜の湖畔公園の「ふるさと村」に来ています。ここには7棟の古民家があり、これから5つ目の「月山山麓の家」を訪ねるところです。

これが「月山山麓の家」です。この家は山形県の朝日村(現在は鶴岡市に合併)にあった養蚕農家の伊藤さんの住まいでした。建てられた年代は19世紀半ばで、家の形は「妻入り式養蚕家屋」と呼ばれています。

伊藤家があった旧朝日村は「六十里街道」の西端にありました。とても険しい山道で、現在の「月山道路」も冬季は猛烈な吹雪に悩まされる山岳道路です。この村には山形勤務時代の職場の演習林があり、「六十里街道」を走って越えようとしたことがありましたが、計画だけで終わってしまったのが残念です。

月山山麓の家の間取り図。「にわ」は土間のことです。

家屋の断面模型です。平屋に見えますが中2階があり、さらにその上に「ずし」、「上ずし」の4層構造になっています。これは効率良く蚕を飼うための工夫です。

左側は玄関の上の飾りです。出羽三山の信仰と関係があったのでしょうか。右側は最上部の「上ずし」の明かり取り用の窓です。

竈(かまど=左)と臼と杵(うすときね=右)です。昔はこれでご飯を炊き、餅を搗いていたのです。

藁靴です。雪の多いこの地方では欠かせなかった、冬の履物です。

雨や雪を避けるための笠(左)と、藁を編んだ入れ物(右)です。

台所の一角です。

土間に置かれた大きな甕(かめ)は、藍染用のものでしょうか。

囲炉裏の炭が赤く熾(お)きています。

囲炉裏と自在鉤です。

上座敷には立派な神棚が備えてありました。

大黒様の絵に出羽三山の印が押されています。

欄間のデザインです。

養蚕用の道具です。

蚕を飼うための蚕棚です。

竹製ざる各種。中には蚕の餌である桑の葉を入れるためのざるもあるのでしょう。

糸繰り機です。繭から出る糸を何本か合わせ、これで撚(よ)ったのでしょう。

染め上げた美しい糸。

機織り機です。

これらの道具は杼(ひ)と呼ばれるもので、布を織る際横糸を通すために使います。

(参考)機織り機を使って布を織る様子です。写真はパンフレットから借用しました。<続く>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.