テーマ: 美術館・博物館(1508)

カテゴリ: 文化論

~いよいよ最終回になりました~

<阿武隈急行車両:ネットから借用させていただきました。>

2月25日。私はJR槻木駅で阿武隈急行に乗り換え、宮城県最南端の地、丸森町へと向かった。ブログネタとして斎理屋敷の雛人形を撮るためだ。阿武隈急行は元国鉄の丸森線。それが国鉄解体で第三セクターに移譲。ところがこの路線では、私鉄となった後も苦戦が続いた。その後福島まで全線開通し30年経ったと知ったのは、つい最近のことだ。

<阿武隈川と丸森橋>

丸森駅で降り、斎理屋敷まで歩いた。約2kmの道のりを30分かけて。その途中にこの橋を渡った。下を流れるのは東北の大河阿武隈川で、源流は福島県の甲子高原。そして河口は宮城県亘理町の鳥の海付近。そこは藩政時代、江戸へ米を運ぶための中継港だった。石巻、寒風澤島、鳥の海を中継し、千葉の銚子から舟を変えて利根川を遡り、途中から運河で江戸へ到達する東回り航路は政宗が開いた。

<橋のたもとにあったお堂と大国主命の石碑>

斎理屋敷は2度目の探訪だが、丸森町を訪れるのは3回目。昨年の11月にもランニング仲間と福島県の伊達市から県境を越え、丸森町まで歩いている。今回は「まるもりふるさと館」にも寄って、この町の縄文時代から近代までの歴史を学んだ。郷土の歴史を知るのは嬉しい。私達東北人の祖先たちの暮らしぶりが分かるのだから。東北は未開の地だけでなく、豊かだったからこそ古来戦いの場となったのだ。

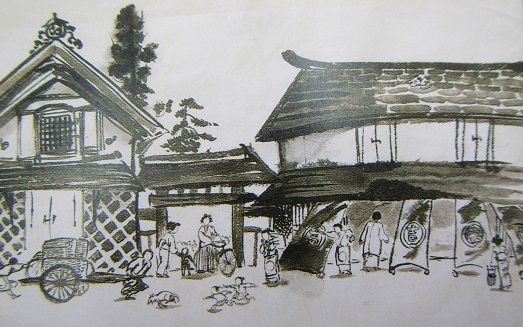

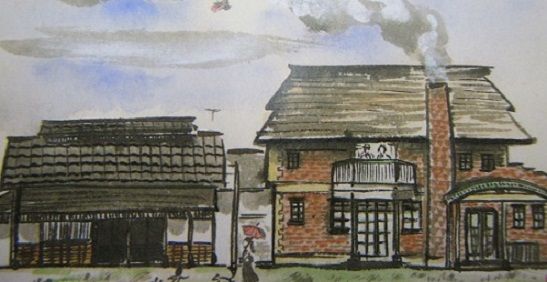

さて、斎藤家は江戸時代から7代続いた豪商。主人はいずれも「理」か「利」の名がついた由。それで屋敷の屋号も「斎理」とした。阿武隈川の舟運と、福島へ抜ける脇街道の往来によって、商売が成り立ったようだ。最初は太物(木綿)を商ったが、明治に入ると一時期銀行を持つほど繁栄した。

それだけではない。発電所や製陶会社も作り、広い敷地内にその工場があった。第2次世界大戦後は住宅工事まで行った由。いわゆる戸建て住宅の販売だ。それほど栄えた家業がなぜ7代で潰えたのだろう。何だかとても不思議な話だ。

その謎が解けたのは、本屋敷1階の広間の火鉢付近に座っていた「番頭さん」の話。彼によれば、7代目には息子がいなかったそうだ。養子を取ることも可能だったのだろうが、同時にこの土地柄で手広い商売はもう無理。そう判断したのではないのか。それが私の推察だ。仙台へ転居後、この地は荒れ果てた。建物と土地をそっくり町に譲ったのは7代目のかなり晩年のようだ。

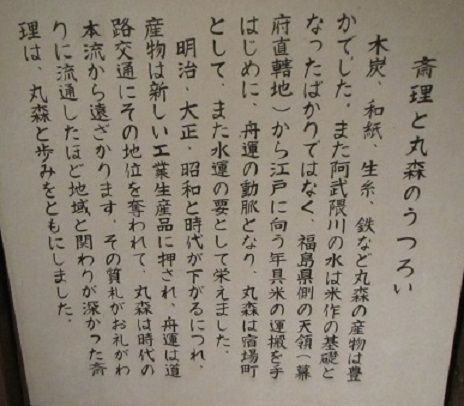

豪商斎理の栄枯盛衰については、この説明資料をお読みいただきたい。つまるところ、阿武隈川の舟運も脇街道としての往来も、東北本線や国道4号線、6号線の開通によってすっかり廃れた。とうていこの地では商売が成り立たなかったのだろう。それが時代の趨勢。そう読んだ7代目は静かにこの地を去り、やがて広大な敷地と建物群を、そっくり丸森町に寄付する。そして博物館として生まれ変わった。

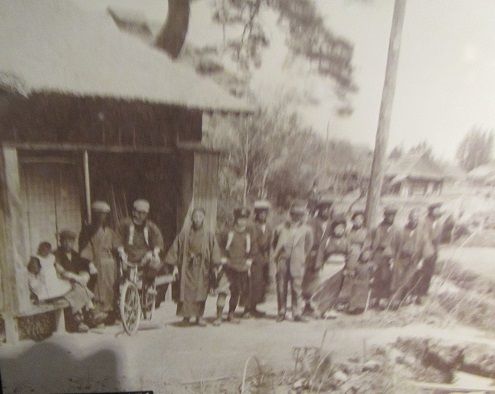

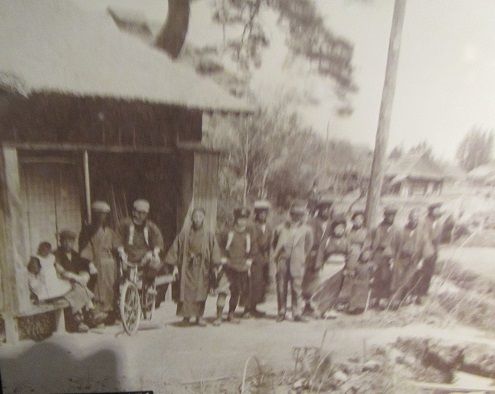

ご主人らと奉公人たち(昭和初期)

<「時の蔵」に飾ってあった肖像画。7代目とその奥方だろうか。>

「番頭さん」によればお嬢さんは婿を取らず、すべて嫁に出した由。中には村田町の紅花問屋に嫁いだ方もおられた由。往時の村田では良質の紅花が生産され、紅は笹谷峠を越えて山形に運ばれたそうだ。山形の紅花は最上川を下り、酒田港から西廻り船で大坂に運ばれた。山形の紅花の大部分は京都で口紅や、腰巻の染料として重宝された。除菌効果が高かったのだ。まだ汽車が走ってなかった当時の話だ。

ピンボケになったが、「ダンボ」は当主を指した由。斎理屋敷の歴代の主人は、使用人にはとても優しい存在だったようだ。小僧さんも含めて、家族同様に接し、寝食を共にしていたのだろう。厳しい勤務の中にも親しい交流があったことが、壁の落書きなどでも見て取れる。

斎理屋敷の使用人たち。普通は使用人などの写真は撮らないだろう。少なくとも昭和初期くらいのものと見受けられる。当時写真撮影は贅沢だったはず。

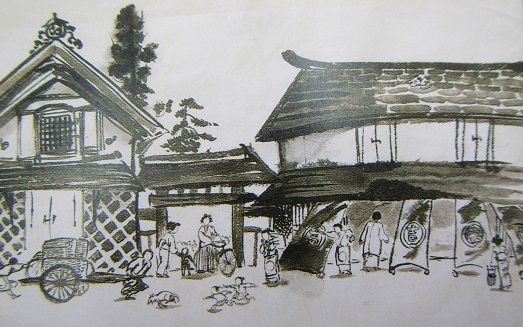

説明によれば、「繭(まゆ)の輸送風景」らしい。繭は生糸の材料。そして絹織物は明治以降、日本の主要な貿易品であった。その繭玉を満載にした三輪車が屋敷内に3台も停まっている。どれだけ大規模に繭玉を扱っていたかが推察出来よう。かつての日本にこんな時代があり、地方の小さな町でも「絹」にまつわる商売が手広く繰り広げられていたことが分かる貴重な映像だ。

12回に亘って紹介した斎理屋敷の話はこれで終わる。東北の小さな町に栄えた豪商の歴史。その栄枯盛衰を、残された「物」から辿った。本来なら屋敷の歴史や由緒は冒頭に紹介すべきかも知れないが、あえて最後に持って来た。なおタイトルの「斎理屋敷さございん」の「ございん」は「いらっしゃい」の意味で、「さ」は「へ」の意味。最後になったが追補しておこう。

この日、私は斎理屋敷と「まるもりふるさと館」の2か所を訪ね、5時間ほどこの町に滞在した。撮影も編集も大変だったが、書き終えた今は楽しい思い出ばかりが蘇る。写真は阿武隈川の下流を眺めている。直ぐ隣の角田市では「あぶくまリバーサイドマラソン」(ハーフ)を3回ほど走ったことがあった。まだ十分体が動いた時の話だ。最後までお読み下さったことに感謝し、筆を置きたい。<完>

<阿武隈急行車両:ネットから借用させていただきました。>

2月25日。私はJR槻木駅で阿武隈急行に乗り換え、宮城県最南端の地、丸森町へと向かった。ブログネタとして斎理屋敷の雛人形を撮るためだ。阿武隈急行は元国鉄の丸森線。それが国鉄解体で第三セクターに移譲。ところがこの路線では、私鉄となった後も苦戦が続いた。その後福島まで全線開通し30年経ったと知ったのは、つい最近のことだ。

<阿武隈川と丸森橋>

丸森駅で降り、斎理屋敷まで歩いた。約2kmの道のりを30分かけて。その途中にこの橋を渡った。下を流れるのは東北の大河阿武隈川で、源流は福島県の甲子高原。そして河口は宮城県亘理町の鳥の海付近。そこは藩政時代、江戸へ米を運ぶための中継港だった。石巻、寒風澤島、鳥の海を中継し、千葉の銚子から舟を変えて利根川を遡り、途中から運河で江戸へ到達する東回り航路は政宗が開いた。

<橋のたもとにあったお堂と大国主命の石碑>

斎理屋敷は2度目の探訪だが、丸森町を訪れるのは3回目。昨年の11月にもランニング仲間と福島県の伊達市から県境を越え、丸森町まで歩いている。今回は「まるもりふるさと館」にも寄って、この町の縄文時代から近代までの歴史を学んだ。郷土の歴史を知るのは嬉しい。私達東北人の祖先たちの暮らしぶりが分かるのだから。東北は未開の地だけでなく、豊かだったからこそ古来戦いの場となったのだ。

さて、斎藤家は江戸時代から7代続いた豪商。主人はいずれも「理」か「利」の名がついた由。それで屋敷の屋号も「斎理」とした。阿武隈川の舟運と、福島へ抜ける脇街道の往来によって、商売が成り立ったようだ。最初は太物(木綿)を商ったが、明治に入ると一時期銀行を持つほど繁栄した。

それだけではない。発電所や製陶会社も作り、広い敷地内にその工場があった。第2次世界大戦後は住宅工事まで行った由。いわゆる戸建て住宅の販売だ。それほど栄えた家業がなぜ7代で潰えたのだろう。何だかとても不思議な話だ。

その謎が解けたのは、本屋敷1階の広間の火鉢付近に座っていた「番頭さん」の話。彼によれば、7代目には息子がいなかったそうだ。養子を取ることも可能だったのだろうが、同時にこの土地柄で手広い商売はもう無理。そう判断したのではないのか。それが私の推察だ。仙台へ転居後、この地は荒れ果てた。建物と土地をそっくり町に譲ったのは7代目のかなり晩年のようだ。

豪商斎理の栄枯盛衰については、この説明資料をお読みいただきたい。つまるところ、阿武隈川の舟運も脇街道としての往来も、東北本線や国道4号線、6号線の開通によってすっかり廃れた。とうていこの地では商売が成り立たなかったのだろう。それが時代の趨勢。そう読んだ7代目は静かにこの地を去り、やがて広大な敷地と建物群を、そっくり丸森町に寄付する。そして博物館として生まれ変わった。

ご主人らと奉公人たち(昭和初期)

<「時の蔵」に飾ってあった肖像画。7代目とその奥方だろうか。>

「番頭さん」によればお嬢さんは婿を取らず、すべて嫁に出した由。中には村田町の紅花問屋に嫁いだ方もおられた由。往時の村田では良質の紅花が生産され、紅は笹谷峠を越えて山形に運ばれたそうだ。山形の紅花は最上川を下り、酒田港から西廻り船で大坂に運ばれた。山形の紅花の大部分は京都で口紅や、腰巻の染料として重宝された。除菌効果が高かったのだ。まだ汽車が走ってなかった当時の話だ。

ピンボケになったが、「ダンボ」は当主を指した由。斎理屋敷の歴代の主人は、使用人にはとても優しい存在だったようだ。小僧さんも含めて、家族同様に接し、寝食を共にしていたのだろう。厳しい勤務の中にも親しい交流があったことが、壁の落書きなどでも見て取れる。

斎理屋敷の使用人たち。普通は使用人などの写真は撮らないだろう。少なくとも昭和初期くらいのものと見受けられる。当時写真撮影は贅沢だったはず。

説明によれば、「繭(まゆ)の輸送風景」らしい。繭は生糸の材料。そして絹織物は明治以降、日本の主要な貿易品であった。その繭玉を満載にした三輪車が屋敷内に3台も停まっている。どれだけ大規模に繭玉を扱っていたかが推察出来よう。かつての日本にこんな時代があり、地方の小さな町でも「絹」にまつわる商売が手広く繰り広げられていたことが分かる貴重な映像だ。

12回に亘って紹介した斎理屋敷の話はこれで終わる。東北の小さな町に栄えた豪商の歴史。その栄枯盛衰を、残された「物」から辿った。本来なら屋敷の歴史や由緒は冒頭に紹介すべきかも知れないが、あえて最後に持って来た。なおタイトルの「斎理屋敷さございん」の「ございん」は「いらっしゃい」の意味で、「さ」は「へ」の意味。最後になったが追補しておこう。

この日、私は斎理屋敷と「まるもりふるさと館」の2か所を訪ね、5時間ほどこの町に滞在した。撮影も編集も大変だったが、書き終えた今は楽しい思い出ばかりが蘇る。写真は阿武隈川の下流を眺めている。直ぐ隣の角田市では「あぶくまリバーサイドマラソン」(ハーフ)を3回ほど走ったことがあった。まだ十分体が動いた時の話だ。最後までお読み下さったことに感謝し、筆を置きたい。<完>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[文化論] カテゴリの最新記事

-

思い出したように(2) 2022.03.23

-

沖縄の話をしよう(12) 2021.12.08 コメント(2)

-

NHKの番組に学ぶ 2021.10.21

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.