カテゴリ: 文化論

~写真で見る蝦夷地~

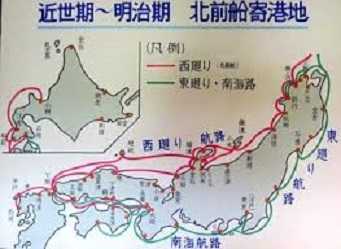

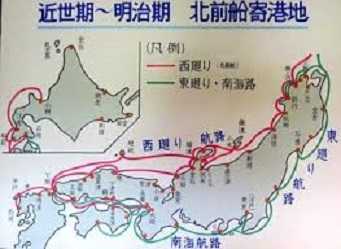

北前船と言うのが江戸時代から明治時代まで日本の近海を走っていた。最初は蝦夷地(北海道)から日本海、瀬戸内海を通って大坂までの西廻り船。だが伊達政宗が石巻から江戸までの東回り航路を江戸初期に開くと、主に東北諸藩の米が江戸に船で運ばれた。西廻りで大坂に運ばれた北海道の産品は、昆布、新巻鮭、身欠きニシン、鷹の羽、獣の皮などだった。

また大坂から江戸までの南海航路では、酒や塩、ミカンなどが運ばれた。このようにして各地の産物が大坂や江戸に運ばれるとともに、西国の文化や芸能が北陸や東北に伝えられた。京都のニシンソバは小浜に陸揚げされた身欠きニシンを上手に加工したものだし、明治期以降北海道の昆布は大阪から関西汽船で遠く沖縄まで運ばれた。「くーぶいりちー」などの昆布料理が今も沖縄で作られるのは、その名残だ。

幕末期になると、西欧列強の蒸気船が日本近海に頻繁に出没するようになる。わが国の開国と通商を求めてのことだが、ロシアは不凍港を求めての南下政策を採っていたし、アメリカは織機を動かすための機械油の原料である鯨油を確保する捕鯨のための燃料や飲み水を求めていた。一時は小笠原諸島を占拠していたほどだ。このような状況下で幕府は蝦夷地の測量を進め、領土の確定と保全を進めた。

伊能忠敬らが日本全土を徒歩で測量して正確な地図を作ったことは有名だし、間宮林蔵が当時は島か大陸の岬か不明だった樺太を探検して、島である証の間宮海峡を発見した。それらの重要な機密である地図を持ち出そうとしたシーボルトを国外追放処分にしたり、海防を説く仙台藩の林子平の著書「海国兵談」を発禁処分とし、蟄居を命じたのも危機感の表れだったろう。

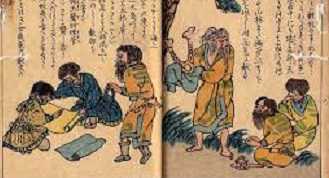

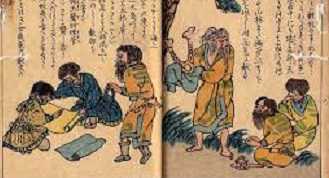

幕府は伊勢国の探検家である松浦武四郎に命じて、蝦夷が島の細部に亘る調査をさせた。絵心のある松浦は、数次に渡って蝦夷が島を探検し、丹念に山河やアイヌ集落の名をメモし、アイヌの習俗をスケッチした。これがやがて明治新政府による北海道開拓へとつながって行く。蝦夷が島を「北海道」と名づけたのも彼だ。

江戸幕府は各藩が勝手に外国と交渉するのを防ぐため、船の舵(かじ)を弱い物に変えた。このため難破する船が増えた。アリューシャン列島まで流された伊勢国の船頭大黒屋光太夫ら。アメリカの捕鯨船に救助されてアメリカで英語での教育を受けた土佐のジョン万次郎らなどだ。漂流し期せずして外国の文化に接したことが、世界の趨勢を伝える結果となった。もちろん長崎でオランダから学んだことも大きい。

五稜郭建造原図

幕府は蝦夷が島の警備を松前藩、津軽藩、南部藩、仙台藩の北辺4藩に命じ、各藩はそのために箱館周辺に代官所を置いた。それでも不足と見た幕府は西洋式の城郭である「五稜郭」を箱館郊外に建造した。だがやがて浦賀に侵入したアメリカのペリー艦隊など列強の声に押されて開国を決断し、函館などを開港する。そして鳥羽伏見の戦い後、歴史は一気に王政復古、明治新政府の誕生へと動いて行く。<続く>

北前船と言うのが江戸時代から明治時代まで日本の近海を走っていた。最初は蝦夷地(北海道)から日本海、瀬戸内海を通って大坂までの西廻り船。だが伊達政宗が石巻から江戸までの東回り航路を江戸初期に開くと、主に東北諸藩の米が江戸に船で運ばれた。西廻りで大坂に運ばれた北海道の産品は、昆布、新巻鮭、身欠きニシン、鷹の羽、獣の皮などだった。

また大坂から江戸までの南海航路では、酒や塩、ミカンなどが運ばれた。このようにして各地の産物が大坂や江戸に運ばれるとともに、西国の文化や芸能が北陸や東北に伝えられた。京都のニシンソバは小浜に陸揚げされた身欠きニシンを上手に加工したものだし、明治期以降北海道の昆布は大阪から関西汽船で遠く沖縄まで運ばれた。「くーぶいりちー」などの昆布料理が今も沖縄で作られるのは、その名残だ。

幕末期になると、西欧列強の蒸気船が日本近海に頻繁に出没するようになる。わが国の開国と通商を求めてのことだが、ロシアは不凍港を求めての南下政策を採っていたし、アメリカは織機を動かすための機械油の原料である鯨油を確保する捕鯨のための燃料や飲み水を求めていた。一時は小笠原諸島を占拠していたほどだ。このような状況下で幕府は蝦夷地の測量を進め、領土の確定と保全を進めた。

伊能忠敬らが日本全土を徒歩で測量して正確な地図を作ったことは有名だし、間宮林蔵が当時は島か大陸の岬か不明だった樺太を探検して、島である証の間宮海峡を発見した。それらの重要な機密である地図を持ち出そうとしたシーボルトを国外追放処分にしたり、海防を説く仙台藩の林子平の著書「海国兵談」を発禁処分とし、蟄居を命じたのも危機感の表れだったろう。

幕府は伊勢国の探検家である松浦武四郎に命じて、蝦夷が島の細部に亘る調査をさせた。絵心のある松浦は、数次に渡って蝦夷が島を探検し、丹念に山河やアイヌ集落の名をメモし、アイヌの習俗をスケッチした。これがやがて明治新政府による北海道開拓へとつながって行く。蝦夷が島を「北海道」と名づけたのも彼だ。

江戸幕府は各藩が勝手に外国と交渉するのを防ぐため、船の舵(かじ)を弱い物に変えた。このため難破する船が増えた。アリューシャン列島まで流された伊勢国の船頭大黒屋光太夫ら。アメリカの捕鯨船に救助されてアメリカで英語での教育を受けた土佐のジョン万次郎らなどだ。漂流し期せずして外国の文化に接したことが、世界の趨勢を伝える結果となった。もちろん長崎でオランダから学んだことも大きい。

五稜郭建造原図

幕府は蝦夷が島の警備を松前藩、津軽藩、南部藩、仙台藩の北辺4藩に命じ、各藩はそのために箱館周辺に代官所を置いた。それでも不足と見た幕府は西洋式の城郭である「五稜郭」を箱館郊外に建造した。だがやがて浦賀に侵入したアメリカのペリー艦隊など列強の声に押されて開国を決断し、函館などを開港する。そして鳥羽伏見の戦い後、歴史は一気に王政復古、明治新政府の誕生へと動いて行く。<続く>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[文化論] カテゴリの最新記事

-

思い出したように(2) 2022.03.23

-

沖縄の話をしよう(12) 2021.12.08 コメント(2)

-

NHKの番組に学ぶ 2021.10.21

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.