カテゴリ: 文化論

~少数民族への差別と和解~

最近NHKのBS放送で、やたらと「西部劇」が多いのに驚いた。新型コロナの影響で新たな番組を作るのが難しく、つい著作権の切れた古い映画を使うのかも知れないが私には、あまりにもお手軽で安直な思考としか思えなかった。アメリカインディアンつまりネイティブアメリカンはアメリカの先住民だが、西部劇では開拓の邪魔になるインディアンは「悪者」で片っ端から銃で殺す。そんな白人本位の価値観から生まれた映画をそのまま垂れ流していて良いのだろうか。

オーストラリアの先住民族はアボリジニだ。ここにイギリスの犯罪者が送り込まれて開拓を始める。広大な大地には250ものアボリジニの部族がいたようだ。後からやって来た白人たちは、呆れたことにこの先住民たちを狩りの対象にしたと言う。それらが禁止されると、政府はアボリジニの児童だけを隔離して、欧米風の生活様式を強要したと言う。やがてそれも非難の対象となった。

すると政府は大人も子供もひっくるめて都市にアボリジニを移住させ、広大な原野から追い出した。政府からの補助金で暮らすようになった彼らは仕事を失い、朝からアルコールを飲むようになった。元々アルコールに耐性がなかった彼らがアルコール依存症になるのは早かった。そのことを重く見た政府はアボリジニの芸術性に着目した。彼らが特殊な画法で描く絵は、やがて高額で売れるようになった。

左上がアボリジニが描く絵で、動物などは「レントゲン画法」と呼ばれる描き方をする。それは内部の骨格がとても印象的なもの。さて長年のアボリジニ政策を反省したオーストラリア政府は、国立や州立の博物館と美術館には必ず「アボリジニコーナー」を設けて、彼らの美術作品を展示することにした。私は25年ほど前にオーストラリアの美術館と博物館などを見学し、それらの作品にも接することが出来た。

政府は彼らの宗教上の聖地を返却することも決めた。観光名所として有名な「エアーズロック」は、かつて外国からの観光客が自由に登ることが出来たが、今はアボリジニの聖地「ウルル」として眺めることしか許されない。先住民の権利を尊重するまでにオーストラリア政府が辿った道のりは本当に遠かったのだ。それらに比べてわが国の状況はどうだったのだろう。

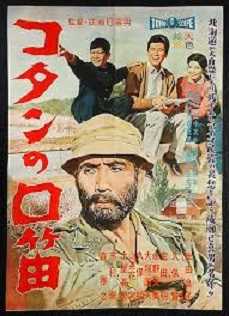

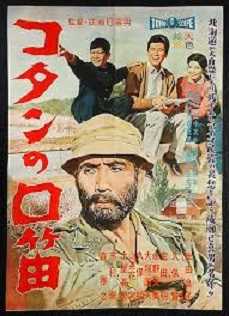

アイヌと聞いて私が真っ先に思い出すのが「コタンの口笛」だ。私はてっきり少年時代にラジオで聞いた番組とばかり思っていたのだが、今回このシリーズを書くに際してネットで調べた結果、昭和34年に制作上映された映画と分かった。原作者である石森延男の名は覚えていた。彼は児童文学者で、この原作は第1回未明文学賞と第5回産経児童出版文化賞を受賞している。

アイヌの少年と日本人の少年が最初は誤解していたのが、お互いに少しずつ相手を理解して行く過程を描いたもののようだ。恐らくは戦後民主主義のお手本になるようなストーリーなのだろう。私には何となくそう思えた。<続く>

最近NHKのBS放送で、やたらと「西部劇」が多いのに驚いた。新型コロナの影響で新たな番組を作るのが難しく、つい著作権の切れた古い映画を使うのかも知れないが私には、あまりにもお手軽で安直な思考としか思えなかった。アメリカインディアンつまりネイティブアメリカンはアメリカの先住民だが、西部劇では開拓の邪魔になるインディアンは「悪者」で片っ端から銃で殺す。そんな白人本位の価値観から生まれた映画をそのまま垂れ流していて良いのだろうか。

オーストラリアの先住民族はアボリジニだ。ここにイギリスの犯罪者が送り込まれて開拓を始める。広大な大地には250ものアボリジニの部族がいたようだ。後からやって来た白人たちは、呆れたことにこの先住民たちを狩りの対象にしたと言う。それらが禁止されると、政府はアボリジニの児童だけを隔離して、欧米風の生活様式を強要したと言う。やがてそれも非難の対象となった。

すると政府は大人も子供もひっくるめて都市にアボリジニを移住させ、広大な原野から追い出した。政府からの補助金で暮らすようになった彼らは仕事を失い、朝からアルコールを飲むようになった。元々アルコールに耐性がなかった彼らがアルコール依存症になるのは早かった。そのことを重く見た政府はアボリジニの芸術性に着目した。彼らが特殊な画法で描く絵は、やがて高額で売れるようになった。

左上がアボリジニが描く絵で、動物などは「レントゲン画法」と呼ばれる描き方をする。それは内部の骨格がとても印象的なもの。さて長年のアボリジニ政策を反省したオーストラリア政府は、国立や州立の博物館と美術館には必ず「アボリジニコーナー」を設けて、彼らの美術作品を展示することにした。私は25年ほど前にオーストラリアの美術館と博物館などを見学し、それらの作品にも接することが出来た。

政府は彼らの宗教上の聖地を返却することも決めた。観光名所として有名な「エアーズロック」は、かつて外国からの観光客が自由に登ることが出来たが、今はアボリジニの聖地「ウルル」として眺めることしか許されない。先住民の権利を尊重するまでにオーストラリア政府が辿った道のりは本当に遠かったのだ。それらに比べてわが国の状況はどうだったのだろう。

アイヌと聞いて私が真っ先に思い出すのが「コタンの口笛」だ。私はてっきり少年時代にラジオで聞いた番組とばかり思っていたのだが、今回このシリーズを書くに際してネットで調べた結果、昭和34年に制作上映された映画と分かった。原作者である石森延男の名は覚えていた。彼は児童文学者で、この原作は第1回未明文学賞と第5回産経児童出版文化賞を受賞している。

アイヌの少年と日本人の少年が最初は誤解していたのが、お互いに少しずつ相手を理解して行く過程を描いたもののようだ。恐らくは戦後民主主義のお手本になるようなストーリーなのだろう。私には何となくそう思えた。<続く>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[文化論] カテゴリの最新記事

-

思い出したように(2) 2022.03.23

-

沖縄の話をしよう(12) 2021.12.08 コメント(2)

-

NHKの番組に学ぶ 2021.10.21

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.