PR

X

Category

Calendar

Comments

しろうと自然科学者@ Re[1]:キツネノカミソリの花が咲き始めました。ヒガンバナは、地温が20℃になると花芽が分化して発達し開花するそうですが、キツネノカミソリはどのようにして季節を感じるのでしょうか。7月下旬のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(07/31)

蕗さん8256さんへ コメントありがとうござ…

蕗さん8256

@ Re:キツネノカミソリの花が咲き始めました。ヒガンバナは、地温が20℃になると花芽が分化して発達し開花するそうですが、キツネノカミソリはどのようにして季節を感じるのでしょうか。7月下旬のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(07/31)

猛暑続きですが 狐のカミソリの花が 咲…

しろうと自然科学者@ Re[1]:ニホンズイセンの花、ソシンロウバイの花、たわわに実っているクロガネモチの果実。1月のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(01/30)

蕗さん8256さんへ コメントありがとうござ…

蕗さん8256

@ Re:ニホンズイセンの花、ソシンロウバイの花、たわわに実っているクロガネモチの果実。1月のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(01/30)

日本水仙 ソシンロウバイの花が 奇麗に…

またまた花は6月も…

New!

だいちゃん0204さん

New!

だいちゃん0204さん

季節の花 シャクジ… New!

himekyonさん

New!

himekyonさん

菜園ニュース:久々… ★黒鯛ちゃんさん

★黒鯛ちゃんさん

50日ぶりの小さな庭 hiromomoさん

M.KEIZOの「花のある… M.KEIZOさん

New!

だいちゃん0204さん

New!

だいちゃん0204さん季節の花 シャクジ…

New!

himekyonさん

New!

himekyonさん菜園ニュース:久々…

★黒鯛ちゃんさん

★黒鯛ちゃんさん50日ぶりの小さな庭 hiromomoさん

M.KEIZOの「花のある… M.KEIZOさん

Keyword Search

▼キーワード検索

テーマ: 楽天写真館(354888)

カテゴリ: 樹木と昆虫

☆9月25日から28日まで、静岡県富士宮市へ行きました。田貫湖周辺などで自然観察をしました。静岡県富士宮市での自然観察を紹介しています。ヌルデと虫こぶです。(2017年9月26日撮影)。

☆田貫湖の周りを歩いていると、ヌルデの木に鮮やかな赤色の奇妙な形をした果実のようなものがあり、よく見ると虫こぶ(虫えい)のようでした。調べてみると、ヌルデハベニサンゴフシ(白膠木葉紅珊瑚付子)とわかりました。

☆資料によると、虫こぶの名付け方の多くは「形成される植物+その部位+形態の特徴+フシ」だそうです。この場合は、形成される植物(ヌルデ: 塗る手・白膠木)、その部位(ハ:葉)、形態の特徴(ベニサンゴ: 紅珊瑚)、フシ(付子・五倍子)ということになるそうです。フシは付子・五倍子で、本来はヌルデミミフシを指すそうですが、虫こぶ一般をさす語として使われているようです。

☆見れば見るほど、ヌルデ・ハ・ベニサンゴ・フシ(白膠木・葉・紅珊瑚・付子)という名前がピッタリの虫こぶ(虫えい)です。ヌルデハベニサンゴフシは、ヤノハナフシアブラムシが作ります。ヤノハナフシアブラムシは、秋に虫こぶから脱出して二次寄主に移るそうですが、冬の生態はよくわかっていないそうです。

☆虫こぶ(虫えい)とは、植物の葉や芽の組織や細胞が昆虫による何らかの刺激で異常に肥大してこぶになるものだそうです。ヌルデの虫こぶでは、ヌルデシロアブラムシが作るヌルデノミミフシがお歯黒の材料になるので有名だそうです。ヌルデハベニサンゴフシは、見た目が美しくヌルデの葉の中で目立っています。

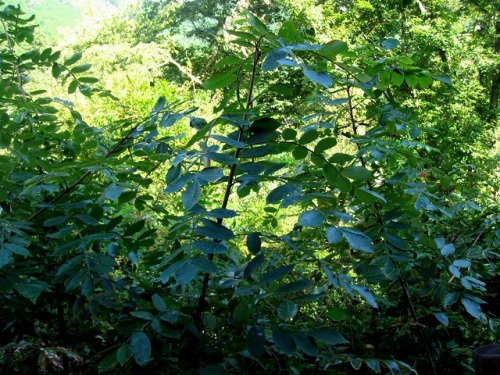

☆ヌルデは、北海道から沖縄の日本全土の山野の林縁に生えるウルシ科ヌルデ属の落葉小高木です。

☆ヌルデの葉は互生しています。

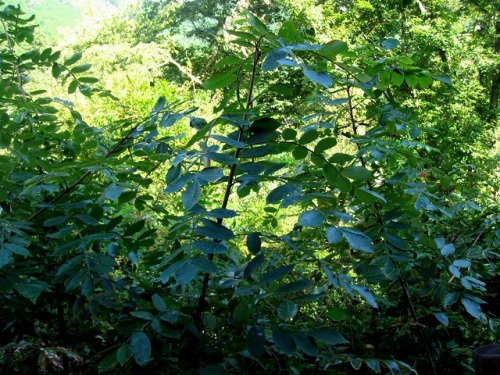

☆ヌルデの葉は、小葉が3~6対あり7~13枚の小葉からなる奇数羽状複葉です。何といっても、小葉と小葉の間の葉軸に翼があることが特徴です。

☆ヌルデの小葉は長楕円形で縁には粗い鋸歯があり、小葉と小葉の間の葉軸に翼があります。

☆葉の上から見た葉軸の翼です。

☆裏から見た葉軸と翼です。葉の裏面は、軟毛が密生して黄白色です。

☆ヌルデ(白膠木)の名は、この木の幹を傷つけると白いにかわ(膠)のような樹液が出て、これをウルシなどのように器具に塗っていたので、「塗る手」になったそうです。漢字名の「白膠木」は、白いにかわ(膠)のような樹液が出る木に由来します。

☆ヌルデの花言葉は、「信仰」「知的な」「華やか」「壮麗」などだそうです。

☆田貫湖の周りを歩いていると、ヌルデの木に鮮やかな赤色の奇妙な形をした果実のようなものがあり、よく見ると虫こぶ(虫えい)のようでした。調べてみると、ヌルデハベニサンゴフシ(白膠木葉紅珊瑚付子)とわかりました。

☆資料によると、虫こぶの名付け方の多くは「形成される植物+その部位+形態の特徴+フシ」だそうです。この場合は、形成される植物(ヌルデ: 塗る手・白膠木)、その部位(ハ:葉)、形態の特徴(ベニサンゴ: 紅珊瑚)、フシ(付子・五倍子)ということになるそうです。フシは付子・五倍子で、本来はヌルデミミフシを指すそうですが、虫こぶ一般をさす語として使われているようです。

☆見れば見るほど、ヌルデ・ハ・ベニサンゴ・フシ(白膠木・葉・紅珊瑚・付子)という名前がピッタリの虫こぶ(虫えい)です。ヌルデハベニサンゴフシは、ヤノハナフシアブラムシが作ります。ヤノハナフシアブラムシは、秋に虫こぶから脱出して二次寄主に移るそうですが、冬の生態はよくわかっていないそうです。

☆虫こぶ(虫えい)とは、植物の葉や芽の組織や細胞が昆虫による何らかの刺激で異常に肥大してこぶになるものだそうです。ヌルデの虫こぶでは、ヌルデシロアブラムシが作るヌルデノミミフシがお歯黒の材料になるので有名だそうです。ヌルデハベニサンゴフシは、見た目が美しくヌルデの葉の中で目立っています。

☆ヌルデは、北海道から沖縄の日本全土の山野の林縁に生えるウルシ科ヌルデ属の落葉小高木です。

☆ヌルデの葉は互生しています。

☆ヌルデの葉は、小葉が3~6対あり7~13枚の小葉からなる奇数羽状複葉です。何といっても、小葉と小葉の間の葉軸に翼があることが特徴です。

☆ヌルデの小葉は長楕円形で縁には粗い鋸歯があり、小葉と小葉の間の葉軸に翼があります。

☆葉の上から見た葉軸の翼です。

☆裏から見た葉軸と翼です。葉の裏面は、軟毛が密生して黄白色です。

☆ヌルデ(白膠木)の名は、この木の幹を傷つけると白いにかわ(膠)のような樹液が出て、これをウルシなどのように器具に塗っていたので、「塗る手」になったそうです。漢字名の「白膠木」は、白いにかわ(膠)のような樹液が出る木に由来します。

☆ヌルデの花言葉は、「信仰」「知的な」「華やか」「壮麗」などだそうです。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[樹木と昆虫] カテゴリの最新記事

-

マツクイムシの被害。【気仙沼大島での秋… 2020.02.22

-

クヌギやコナラの実に卵を産み付け、実を… 2019.10.09

-

クヌギやコナラの実に卵を産み付け、実を… 2018.09.23

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.