PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(81)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(99)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(108)読書案内「映画館で出会った本」

(17)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(51)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(33)ベランダだより

(133)徘徊日記 団地界隈

(109)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(26)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(10)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(36)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(81)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5)週刊マンガ便「小林まこと」

(8)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」

(1) 週刊 マンガ便 原泰久「キングダム 72」(集英社)

カルロス・サウラ「壁は語る」元町映画館no247

週刊 マンガ便 小林まこと「JJM女子柔道部物語 社会人編01」(EVENING KC 講談社)

瀬田なつき「違国日記」シネリーブル神戸no251

徘徊日記 2024年6月18日「あるじなき庭にアジサイです。」芦屋・朝日ヶ丘あたり

週刊 読書案内 勢古浩爾「定年後に見たい映画130本」(平凡社新書)

徘徊日記 2024年6月18日(火)「芦屋の親王塚ってごぞんじですか?」芦屋・翠ヶ丘あたり

週刊 読書案内 松岡正剛「うたかたの国」(工作舎)

ダニエル・ゴールドハーバー「HOW TO BLOW UP」シネリーブル神戸no250

徘徊日記 2024年6月10日(月)「一遍上人遷化の地・真光寺」和田岬あたり

カルロス・サウラ「壁は語る」元町映画館no247

週刊 マンガ便 小林まこと「JJM女子柔道部物語 社会人編01」(EVENING KC 講談社)

瀬田なつき「違国日記」シネリーブル神戸no251

徘徊日記 2024年6月18日「あるじなき庭にアジサイです。」芦屋・朝日ヶ丘あたり

週刊 読書案内 勢古浩爾「定年後に見たい映画130本」(平凡社新書)

徘徊日記 2024年6月18日(火)「芦屋の親王塚ってごぞんじですか?」芦屋・翠ヶ丘あたり

週刊 読書案内 松岡正剛「うたかたの国」(工作舎)

ダニエル・ゴールドハーバー「HOW TO BLOW UP」シネリーブル神戸no250

徘徊日記 2024年6月10日(月)「一遍上人遷化の地・真光寺」和田岬あたり

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

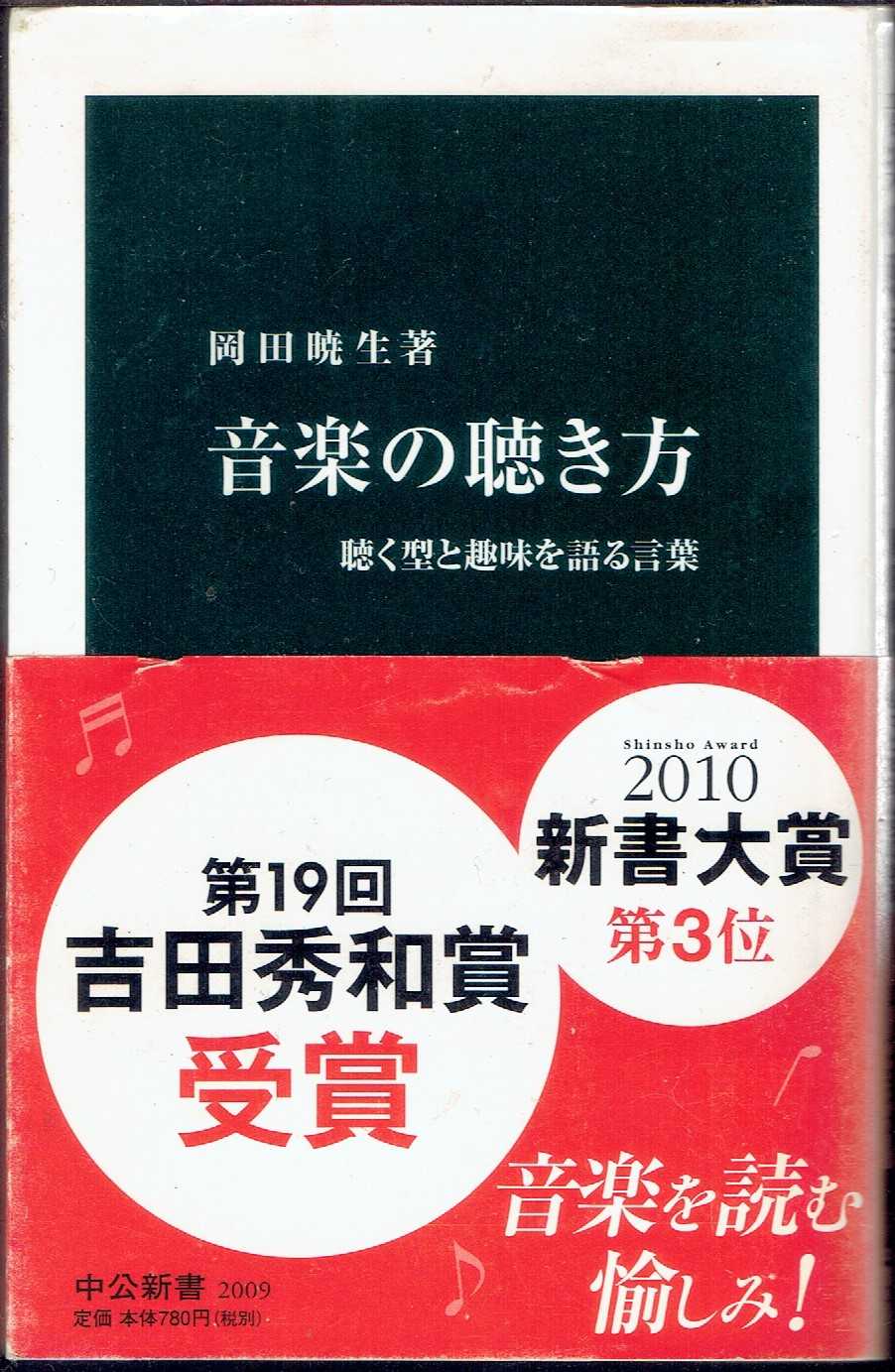

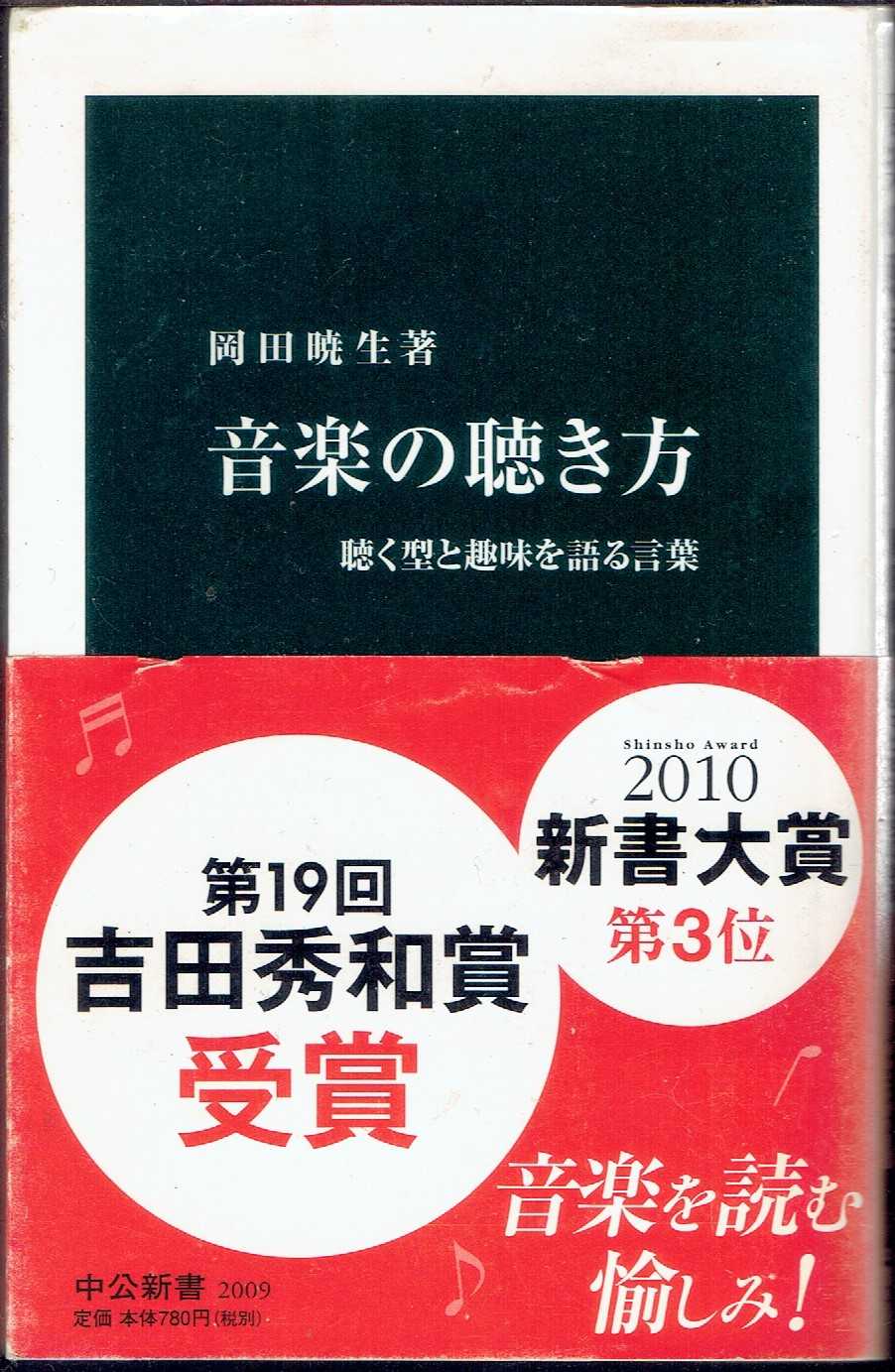

岡田暁生「音楽の聴き方」(中公新書)

今回の 案内

は音楽学者、 岡田暁生

の 「音楽の聴き方」(中公新書)

です。下に 目次

を貼りましたが、この本自体は、ボクのような、まあ、ただ、ただ、ボンヤリ聴いてきて、演奏者の名前もすぐ忘れるし、演奏形式や楽器についても関心が深まるわけではなくて、

今回の 案内

は音楽学者、 岡田暁生

の 「音楽の聴き方」(中公新書)

です。下に 目次

を貼りましたが、この本自体は、ボクのような、まあ、ただ、ただ、ボンヤリ聴いてきて、演奏者の名前もすぐ忘れるし、演奏形式や楽器についても関心が深まるわけではなくて、

スラスラ読めて、ちょっと賢くなった気がして楽しい本です。もっとも、 彼 が 「フルトヴェングラー指揮、ウィーン・フィルのブルックナーの第八交響曲」 が 「本当に素晴らしかった。」 と おわりに で書いていらっしゃることが、本当にわかったかどうか、まあ、怪しいのですけどね。

で、

まあ、ボクの気を鎮めてくれたのは、この一節なので、ここまででいいのですが、これを 著者 がも一度まとめていますから、それも引用します。

そもそもは10年前の本で、ボクもそのころ読んだんですけどね。

ああ、 岡田暁生 という人は 1960年生まれ で、 京大 の 人文研の先生 ですね。 「オペラの運命(中公新書・サントリー学芸賞)、「ピアニストになりたい!」(春秋社・芸術選奨文部科学大臣新人賞) 、最近では、 ちくまプリマ―新書 の よみがえる天才シリーズ で 「モーツァルト」 とか、素人向けにいい人みたいですね(笑)。

目次 、あげておきますね。

「好き」とか「イイネ」とかで過ごしてきたタイプの人をわかった気にさせてくれる入門書 ですね(笑)。

スラスラ読めて、ちょっと賢くなった気がして楽しい本です。もっとも、 彼 が 「フルトヴェングラー指揮、ウィーン・フィルのブルックナーの第八交響曲」 が 「本当に素晴らしかった。」 と おわりに で書いていらっしゃることが、本当にわかったかどうか、まあ、怪しいのですけどね。

で、

なぜ「案内」か? というと、最近、映画を見るとか、まあ、小説を読むとかでもそうなのですが、自分が、なにをおもしろがっているのかよくわからないことがよくあって、にもかかわらず、他の人に 「おもしろかったですか?」 とか、 「何処がいいですか」 とか問われると、困惑というか、自己嫌悪というかに落ち込む経験を繰り返していて、ちょっと、イラついた日々を過ごしていたのですが、偶然手に取ったこの本のこういう所に、

「うん、そうだよな」 という感じで、ちょっと落ち着いたので 「案内」 という次第です。

芸術の嗜好についての議論において、本来それは「蓼食う虫も好き好き」の「たかだか芸術談義」でしかないはずなのに、なぜ私たちはしばしばかくも憤激したり傷ついたりするのかを、パイヤール(フランスの文学理論家)は次のように説明する。

「われわれが何年もかけて築き上げてきた、われわれの大切な書物を秘蔵する〈内なる図書館〉は、会話の各瞬間において、他人の〈内なる図書館〉と関係をもつ。そしてこの関係は摩擦と衝突の危険を孕んでいる。というのも、われわれはたんに〈内なる図書館〉を内部に宿しているだけではないからである。(中略)われわれの〈内なる図書館〉の本を中傷するような発言は、われわれを最も深い部分において傷つけるのである」(「読んでいない本について堂々と語る方法」(筑摩書房)P96)

まあ、ボクの気を鎮めてくれたのは、この一節なので、ここまででいいのですが、これを 著者 がも一度まとめていますから、それも引用します。

これまでどういう本(音楽)に囲まれてきたか。どのような価値観をそこから 植えつけられてきたか。それについて、どういう人々から、どういうことを吹き込まれてきたか。一見生得的とも見える「相性」は、実は人の「内なる図書館」の履歴によって規定されている。それはいまや自分の身体生理の一部となっているところの、私たちがその中で育ってきた環境そのものなのだ。だからこそ芸術談義における相性の問題は、時として互いの皮膚を傷つけるような摩擦を引き起こしもするし、反対にそれがぴったり合った時は、あんなにも嬉のだろう。での人たかが相性、されど相性。「相性の良し悪し」は、私たち一人一人のこれまでの人生そのものにかかわってくる問題だとも言えよう。芸術鑑賞の下部構造はこういうものによって規定されている。「どんなものを食べているか言ってみたまえ。君がどんな人であるかを言いあててみせよう。」とはブリア・サラヴァン「美味礼賛」の中の有名な一節だが、音楽についても同じことが当てはまるはずである。」(P13~14 ) 第1章 のこのあたりで、芸術鑑賞における、

「すきずきの」の固有性 とでもいうことについて書いていらっしゃるのですが、まあ、いってしまえばありきたりな一般論です。なのですが、 スラスラ読める文章作法 というか、ちょっとおもしろい逸話や、個人的体験の挿入がお上手で、あきずに読めていいです(笑)。

そもそもは10年前の本で、ボクもそのころ読んだんですけどね。

ああ、 岡田暁生 という人は 1960年生まれ で、 京大 の 人文研の先生 ですね。 「オペラの運命(中公新書・サントリー学芸賞)、「ピアニストになりたい!」(春秋社・芸術選奨文部科学大臣新人賞) 、最近では、 ちくまプリマ―新書 の よみがえる天才シリーズ で 「モーツァルト」 とか、素人向けにいい人みたいですね(笑)。

目次 、あげておきますね。

目次 まあ、お暇な方、いかが?ですね(笑)

はじめに

第1章 音楽と共鳴するとき―「内なる図書館」を作る

第2章 音楽を語る言葉を探す―神学修辞から「わざ言語」へ

第3章 音楽を読む―言語としての音楽

第4章 音楽はポータブルか?―複文化の中で音楽を聴く

第5章 アマチュアの権利―してみなければ分からない

おわりに

文献ガイド

追記

ところで、このブログをご覧いただいた皆様で 楽天ID

をお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」] カテゴリの最新記事

-

週刊 読書案内 司修「私小説・夢百話」… 2024.02.04

-

週刊 読書案内 金子信久「長沢蘆雪 か… 2023.10.24

-

週刊 読書案内 岩合光昭「生きもののお… 2023.07.03

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.