全1825件 (1825件中 1-50件目)

-

暑いですと言っていいやら

またまた、ご無沙汰です元気ですが連日35度以上が続くと、身に応えますエアコンの中で暮らしてます宅配に頼って、それでも足りないものが出てくると、近くのスーパーに行きます動悸がします、めまいがします、気分が悪くなります降参です、本気で地球温暖化対策運動せねば、長生きは無理家にいれば、映画三昧になり運動不足を嘆きながら、一生で一番たくさん映画を観ています白内障の治った美しい画面で~読書は近年にまれな少量になってます先日、姫野カオルコの『彼女は頭が悪いから』を読了事件をヒントに、展開させた小説のうまさにに熱くなりました格差=学歴、出自 差別=無知(「つるつるの心」というフレーズが印象的でした)自分がされているのか、しているのか、と思いました巻末、各作家(伊集院静、逢坂剛、桐野夏生、篠田節子、林真理子)の「柴田錬三郎賞」選評もいいですね

2025年08月25日

コメント(0)

-

久しぶりの三段組活字

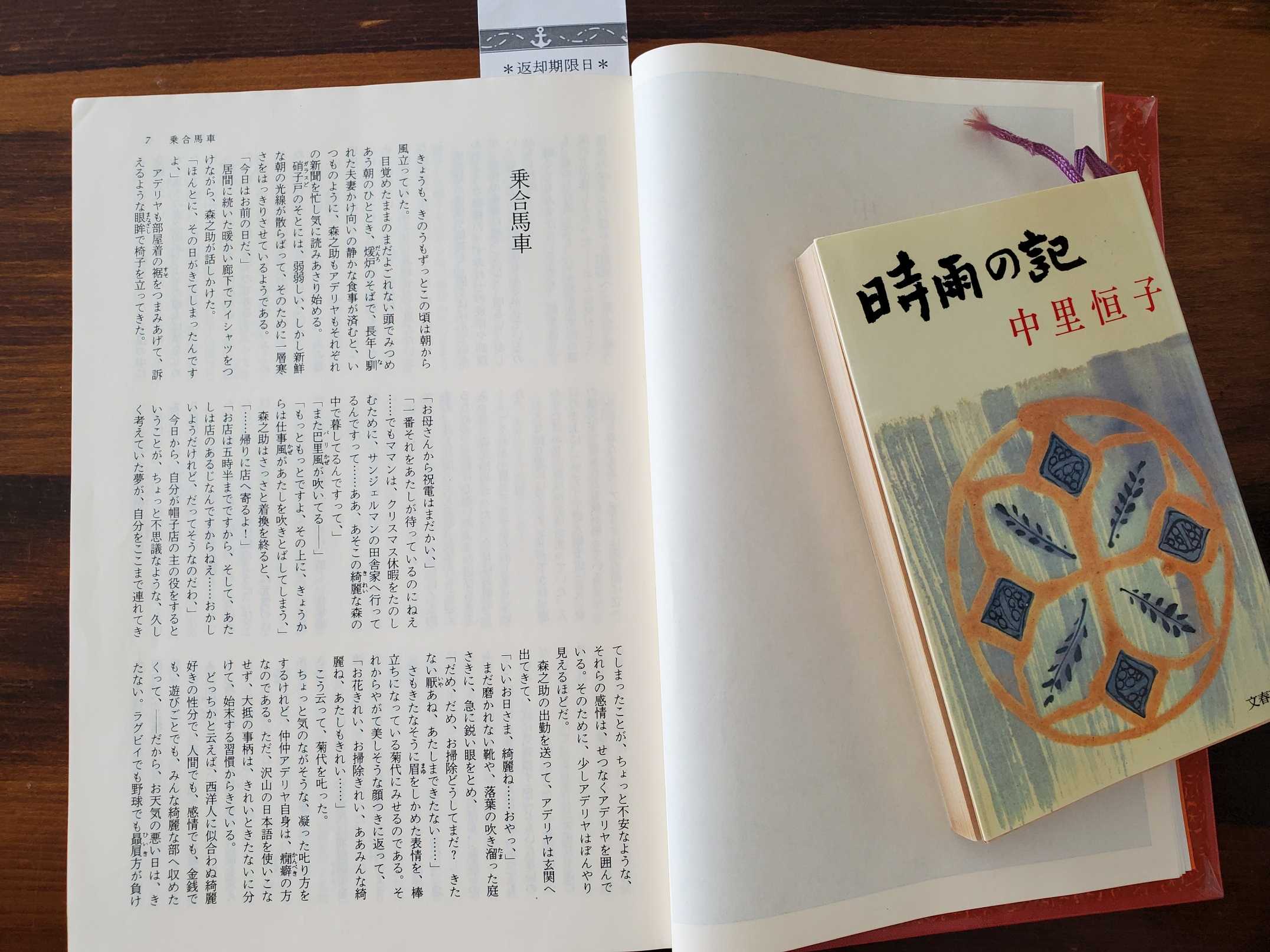

短編集の次に手に取ったのは、中里恒子の『時雨の記』何気なく本棚から選んだのだけど、解説に中里さんはキャサリン・マンスフィールドがお好きだったとあります、偶然シンクロして。ストーリをすっかり忘れていますが、前に感想を書いてます。その自分の感想は後にして読みました。1970年代昭和、熟年の恋物語。一人暮らしの女性40過ぎと妻子ある男性50過ぎとの秘められた恋です。古めかしいようで、今なら60~70と70~80の感じがします。ぐいぐい引っ張って行く男性像も昭和感どっぷり、けれども、一歩下がった感の女性は芯のところで強い様子。ネタバレですが、一緒に暮らす前に男が死んでしまうストーリーも、そうでなければ女性の魅力が生きない、そこを描きたかったのだと思い、16年前の感想はどうだったのか「凛として個」(2009年8月29日)知らなかったなー、40年ちかくも前にベストセラーになっていたこの本!中里恒子『時雨の記』でもね、そのころ読んでいたとしても今ほど共感したかどうかね?つまり中里さんが、今のわたしの年齢でお書きになったからなのではないのかな。おいらくの恋、とひとくちに言ってもさまざま。なまなましいのやら、枯淡のやら。でもこの小説の年齢設定は40代女性と50代の男性。そこにわたしはうーむと思う。プラトニックなのだ。なのだけれども、しかるべくしてプラトニックなのではないところにいろけがある。なぜ60代も後半に書いた作者が作品の年齢を若くしたか?いまでは実年齢が年より若くなったという、うがったことではないと思う。(少々ややこしい言いかただが)いろけがあるけれどもこの小説の神髄はちがうところにある。そこがシンクロする。精神の奥底で恋愛するには、「個」の魅力を輝き出しあっていなければならない。個の魅力には年齢がない。でも、いろけがなければ恋愛はなりたたない。この小説の魅力は中里恒子の凛とした個性のたまものだ。あら、16年前にも似たような感想ね(笑)ところで、中里恒子の初期作品『乗合馬車』などを読みたく、図書館では「昭和文学全集」に収録されたもののみで、それが「三段組活字」の19巻(小学館)。「乗合馬車」「日光室」さすがは女流作家初の芥川賞受賞作品、瑞々しい感性豊かな、のちの作家思想をかたち作る短編と思いました。 他に「墓地の春」「此の世」「隠れ蓑」「裾野」「歌枕」「わが庵」「朧草子」「誰袖草」「百万」「家の中」「飛鳥」など中短編が収録されていますが、これらの作品から『時雨の記』で集大成されたのではと、跡をたどれたのがいい。ちなみにこの「昭和文学全集」19巻(小学館)には、中里恒子ほか大原富江、大庭みな子、芝木好子、河野多恵子らが収録されている。1088ページの分厚い重たい、もろ昭和の全集本、懐かしいけど、いくら目がよくなっても、続けて読むにはもう無理筋ですよねぇ。

2025年07月16日

コメント(0)

-

活字談義

今年に入って読書量が極端に減ったのは、映画ビデオにはまってそれで時間がとられるのもあるけれど、白内障で活字が見えにくくなっていたのもある。さあて、目がよくなったので、細かい活字が読めるぞ!と本屋で選んだ本が『モーパッサン短編集』。岩波文庫、わたしたちのような古い読書好きには、懐かしき作品が多いから読みたかったのだが、大抵の活字が小さくて目に負担、かなわなかった。この岩波文庫『モーパッサン短編集』初版は2002年(2023年18刷)だから昔の活字ではなかったけれど、それでも次に読んだ手持ちの新潮文庫の『マンスフィールド短編集』(1957年1刷、2008年56改版この時活字ポイント大きくした?2011年57 刷)のような読み易い活字ではない。これぞ岩波文庫。そんなところが懐かしくてたまらない。楽々読める~楽しさ、嬉しさのまことに身勝手なお話。手持ちの岩波文庫を調べてみると、若い頃の古いのは処分してしまっているが『家なき娘(上)』エクトル・マロ(1941年1刷、2004年7刷)『家なき娘(下)』エクトル・マロ(1941年1刷、2004年7刷)が一番古くて活字も当時のまま、訳も旧仮名遣い~!次点、『伸子(上)』宮本百合子(1954年1刷、1973年22 刷改版、2003年27刷)『伸子(下)』宮本百合子(1954年1刷、1973年19 刷改版、2003年23刷)1973年の改版で何を変えたのかわからないが、活字は『家なき娘』よりはいいが、同じくらいの活字ポイント。『ガリバー旅行記』スウィフト(1980年1刷、1996年32刷)『君たちはどう生きるか』吉野源三郎(1982年1刷、2021年93刷)『灯台へ』ヴァージニア・ウルフ(2004年1刷)『運命』国木田独歩(2022年1刷)『運命』は一番最近の発行なので読みやすいが、やはり活字ポイントは小さいね。手持ち本だけでも再読破したい~~(笑)

2025年07月09日

コメント(0)

-

白内障手術

珍しくはありませんが、この頃やっと気づいて遅ればせながら白内障手術しました80代の人のほとんどがなるという白内障みなさまはどういう症状になったら、自覚なさったのでしょうか?わたしは眼医者に「年相応の白内障症状」と診断されても眼鏡で矯正すれば視力が十分出ていたのと、近眼の裸眼で読書がスイスイでしたので長らく困らなかったのでした最近その近眼の裸眼でも左右の目の調節が合わなくなり活字がぼやけてきて読みにくいことおびただしくなりましたそれに、世界がセピア色に映っていたのですねそれも素敵ではあったのですが…(術後のあまりのまぶしい明るさにたじろいでおります)裸眼で30cm離れたところでの活字は、驚異的にはっきりと見えるようになりましたこれで読書は万全にということでしょう友人たちにこの話をしたら、たいていの方がとっくに手術済みでございました

2025年06月11日

コメント(4)

-

久しぶりに読書感想を書きたくなった

『須賀敦子全集第4巻』(河出文庫)この巻は『遠い朝の本たち』『本に読まれて』(「Ⅰ書評から」「Ⅱ好きな本たち」「Ⅲ読書日記」)の文庫本2冊と、本にまとめなかったその他の「書評映画評ほか」を集めてあります。須賀敦子の読書関連の文章を集めて、文庫本ながら600ページもあるものです。つまり3冊分ですが、久しぶりに一気に読みました。感想や諸表がこんなに面白いとは…というか、須賀さん独特の深い知識に裏打ちされ、センス漂わせ、雰囲気を醸しているのが酔わせるのですね。書評や感想の合間に述べられる自伝のような、須賀さんのちいさい頃のこととか、阪神時代、東京時代の学生生活、暮らし、ヨーロッパでの勉学、イタリアでの結婚、などのエピソードにしては密度の濃い事柄。しかも1929年生まれ、第二次大戦の中に青春期だった、私の一つ前の世代です。私が思うにあの時代の人は戦争中という不如意に負けないよう、強い目的意識があるようだ。(今年92歳の義姉もそうだったなあと思いをはせる)「『インド夜想曲』と分身 複数の国語を往来する作家の苦痛と不安」の中で書いているが、「自分のアイデンティティーを大事にする人間」(485ページ)と須賀さんの言葉にもある。同じ文章の中に須賀さんが挙げてある、フェルナンド・ペソアというポルトガル詩人の詩いまのぼくは なれるはずのなかったぼくでみずからなることのできたぼくではない。須賀さんの短かった作家生活を思い合せても、無念だったかというとそうでもないと思える

2025年03月21日

コメント(0)

-

日々のうつろい

お茶を習い始めました。80の手習いというようなものです。まだまだ記憶力・気力があるぞ、というような。なかなかエキサイティングで、気分が上がります。映画もwowowを録画して、ひと月に20作品以上見ています。今まであまり見ていなかった分を取り戻している気持ちです。おもしろいですね、だんだん好きな監督作品が決まって来るものです。フィンランドのアキ・カウリスマキ監督の作品には惹かれました。「枯れ葉」「浮き雲」「マッチ工場の少女」など。ヴィム・ヴェンダース監督もいいですね。役所広司の「PERFECT DAYS」がやっぱり、いい。何気ない日常に潜む、危ういようでいて強烈な生きる強さ、というのかな。日常はお世話にあけくれており、時々されるほうになりたいなあと思わないではありませんが、わたしに支障がないのはありがたいし。そういえば、読書が進みませぬ、今年に入って3~4冊ちょっと淋しい。

2025年02月27日

コメント(0)

-

年賀状じまい

賀状じまいのご挨拶、今年は多かったですねといってもわたしなどはもともとそんなにないから今回は4通「私も高齢になりましたので本状をもって最後のご挨拶とさせていただきます」「誠に勝手ながら本状をもちまして年始のご挨拶を控えさせていただきます」「今年で御賀状失礼致します」「終活を意識する年になりましたね勝手ながら本状をもちまして賀状を失礼させていただきます長い間ありがとうございました」皆様、印刷(例文?)だったり、手書きだったり、それぞれです「そうか、そうだよね、今はそうなのよ!」と、11月頃にはがき購入、文面考えるわずらわしさや年末に追い詰められたように書いたりの忙しさを思えば、ほっとした気分ですよしかし、若い頃からのお友だちの1年に一回のおたより無くなると思えば、何がなし寂しい~~気分になったのも本当ですわたしは2、3年前からお返事のみにしているから、自分勝手なのですが

2025年01月07日

コメント(2)

-

2024年10~11月の読書まとめ

しばらく放置しておりました。老々介護というか、病後のひとがいると、やっぱり今までのようにはいきませんね。先日、訪問看護師の方がいらっしゃる日にちを失念してしまい、ピンポンに応じなかったので、ちょっと騒ぎになりました。二人ともすっかり忘れていて、それぞれの部屋でイヤホンしていたので聞こえなかったのです。ずうっとこの状態を緊張して過ごしておりましたのが、つい気が緩んだらしく…ここまで来ることが出来たという気持ち、ゆるみがでたのはいいことかも、と言い訳してます。というわけで、忙しい日常の合間に、本を読んで映画を見ている間に、もう師走~~~!10~11月は再読のフォークナー『サンクチュアリ』松本清張『目の壁』両書とも古い時代背景なのに読んでいると、現代社会の怖ろしさが迫ってくるよう『サンクチュアリ』は人間の影の部分、『目の壁』は社会機構の影の部分そして角田光代『源氏物語 2~4』「光る君へ」もいよいよ終盤ですね、ストーリー展開が意表をついてなかなか面白いですが、つられて読んでいる、角田光代訳源氏物語が素晴らしい~。とてもわかりやすく、面白く読めます。巻ごとの角田さんの「文庫版あとがき」が、またなかなかよく、源氏物語の読み方が違ってきて、目が開かれる思いです。雨上がり、曇り空に虹が珍しかったので 11月18日早朝の西方(一部、書き直しました)

2024年12月04日

コメント(2)

-

2024年9月の読書まとめ

9月は2冊です。『冷血』カポーティストーリを忘れたように思って再読。感想は前と変わらなかったから再録↓2008年9月18日のブログ「9月はカポーティ」まず『冷血』を読んだ。事実を調べて書いた「ノンフィクション・ノベル」というそうだが、まったくの創作のようにな構成で、この作家の天才的な魅力に捉えられた。 一家四人殺し事件の殺された方の立場も、犯人のやむところのない心情も余すことなくつかめる。殺伐たる事件、非道である。しかしカポーティ味付けはファンタジーの様相をおびて、何か人好きのするようなぼんわかしたものが浮かんでくるのである。 そんな~、何の罪もないひとたち一家4人を殺してしまう犯人達を許してはいけない!と思いつつ 、言ってしまえば情が移ってしかたない。 しかも、罪のない尋常に暮らしていた、あるいは豊かに暮らしていた被害者の家族達を何も他人に害がないため、罪があるような錯覚もおきてしまう。 なんだろう?なにゆえに?これは作家の何かなのだ!ろう。考えさせられる。 「ティファニーで朝食を」はオードリー・ヘップバーンの不思議な魅力と主題曲「ムーンリバー」の印象で忘れがたい映画だった。それなのに原作者のトルーマン・カポーティという作家を意識していなかった。 原作の中篇作品『ティファニーで朝食を』は映画とはぜんぜんちがう。ハッピーエンドではない。風に吹かれるようにながれながれてもの哀しく終わる。でも、描き方の独特がそこはかとなく魅力なのである。 一緒に収められている『わが家は花ざかり』『ダイヤのギター』『クリスマスの思い出』の作品もひとつひとつが印象深く、やはり主人公を魅力的に想った。 つまり主人公の性格描写、心理状態(カポーティの等身大と思う)が気になるのだ。野性味のような自由さ、退廃的な、なげやりな柔軟さ。 そこで『冷血』。読むまでは松本清張のように実事件に即して、解き明かしたり肉付けしたりして淡々と物語られると思ったのが、違った。むごいのに暗くない、けして解決があるわけではないから明るくはない。 根源的な「育ち方」、「もの心ついたときの状態」が不如意、不幸だったら、一生に与える酷薄な運命が待ち受けているのではないか!とカポーテーはいいたいのではないか。 そしてカポーテーの初作品『遠い声 遠い部屋』。これぞゴシックロマン風の少年期もの。現代の恐ーいファンタジージーも真っ青。ゾクゾクッとしながら読んで興深い。自伝もふくまれているらしいからカポーテーの思想もわかろうというもの。 だからといって許せはしない、身も凍る殺人実事件である。現代でも嫌なことにたくさん同様の事件が起こっているではないか。と、読後感が良かっただけでは終わらない『冷血』。 この9月はカポーティを続けて読んでしまったわけ、である。『源氏物語(1)』角田光代訳大河ドラマ「光る君へ」にはまっていて、与謝野晶子訳は読んだけれど、角田光代訳はどうなのかと、まず(1)から。与謝野晶子訳が硬質で超現代風に思えて、角田光代訳がふんわりとやさしいのは面白い。*****映画をかなり観ていて、それに時間が取られているのもありますが、ちょっと日常に疲れています。忙しいといえば忙しい、日常生活のこまごました時間が足らない、でもそれは自分の動作がのろくなったゆえもあり、だけど今更人生をスピードアップアップしても、終りを早めるばかりと思われて。そういうのをモチベーションが上がらないというのか。老人のモチベーションてなんだろう、「死ぬまでピンピン」て、誰のためなんだろう?なんんだか不愉快になってきたこの頃であります。贅沢だろうね。

2024年10月01日

コメント(0)

-

2024年8月の読書まとめ

学生時代、暑いといっても32~3 ℃なのにすごく暑かった。そんな中、汗かきながらの読書が楽しくてたまらなかった夏休み。地球温暖化の現在は平均35~38℃。懐かしいとて、夏は読書!と張り切っても、キンキンの冷房なのに、いつでも暇なのに、はかどらないのが今日この頃か。4冊の再読本をいれて計6冊。『地には平和を』小松左京このごろ、ますます凝ってます、小松左京さん作品。『女生徒』太宰治かなり読み込んだ太宰治だが、これも才能が溢れている。古びないからすごい。 以下再読本『紅はこべ』オルツィ再読。やはりおもしろい。フランス革命のギロチンが残酷ゆえに、奇想天外な仕掛けがおとぎばなしのおもしろさ。『人生の阿呆』木々高太郎再読。ヨーロッパへ行くとて、シベリア鉄道の旅が斬新。だって設定時代も書かれた時代も戦前も戦前、1930年代なのだから。途中下車がモスクワ~!!現在だってもいろいろ大変な旅だろうにね。『夕潮』日影丈吉これも再読。伊豆七島巡りの観光みたいだが、行ってみるとフィクションが多しとか。でも雰囲気は満載。『十七歳の夏』モーリン・デイリ高校生のころから何度も読み返している。なんということもない小説なのになぜか飽きない小説。淡い恋を、アメリカの田舎町の情緒たっぷりな自然描写とともにうまく描いている。手持ち本を処分しようとて、もう一度読んでからにしようと読めば、面白すぎてまた読むかもしれないと捨てられなくなる💦

2024年09月05日

コメント(0)

-

7月に観た映画

7月の映画(録画)「ミレニアム 火と戯れる女」 2009年 スウェーデン「ミレニアム 眠れる女と狂卓の騎士」 2009年 スウェーデン「東京暮色 」1957年 日本「アバウト・ア・ボウイ」 2002年 アメリカ「甘い生活 」1960年 イタリア「ジャッカル」 1997年 アメリカ「アラバマ物語」 1962年 アメリカ「武士の家計簿」 2010年 日本「戦場のピアニスト」 2002年 ポーランド「愛情物語 」1956年 アメリカ「裸足になって 2022年 仏 アルジェリア「早春」 1956年 日本「岸辺の旅」 2015年 日本「危険がいっぱい」 1964年 フランス「スワンの恋」 1983年 仏 ドイツ「インドシナ」 1992年 フランス「パリタクシー」 2022年 フランス 「素直な悪女」 1956年 フランス「ダンサー・イン・ザ・ダーク」 2000年 デンマーク「冒険者たち」 1967年 フランス「ドミノ」 2023年 アメリカ「ドライブ・マイ・カー」 2021年 日本「うず潮」 1975年 フランス「終電車」 1980年 フランス「ロバと王女」 1970年 フランス赤字 とくに印象深い映画、好きな作品映画を見る時間が多くなりました。結局今まで見てきていなかったので、話題になったもの、名画として残っているものが多くあるのです。2時間近く拘束されるのも疲れるのですが、いったん休憩すると前のあらすじ忘れてしまうので(笑)釘付けに、映画も体力いります!

2024年08月15日

コメント(0)

-

街はがらがら

東京、例によってお盆期間、街はがらがらです。住宅地に限ってってことです、ま、繫華街は渋谷はどうでしょうかね。わたしたちの日常は変わりません。夫は小康を得て暮らしに不自由はなくなりました。むしろ、家事を手伝ってくれるようになりました。何を思ったか、自分の健康のため、わたしに介添えを長続きさせるためか(笑)さて、わったしの読書も映画鑑賞にも時間が取れるようになりましたが、読むスピード、理解力がややゆっくりになりましたね。読みだして夢中になることがあるのですが、それを長く続けるとくたびれて、虚脱状態になる。その後しばらく活字が眼中にちらちらとして、回復に時間がかかるようになりました。7月の読書『類』朝井まかて『花腐し』松浦寿輝『死人狩り』笹沢佐保『ジェーン・エア』シャーロット・ブロンテ

2024年08月14日

コメント(0)

-

『地には平和を』小松左京

時間移動、タイムスリップ系のSFの大家、小松左京のここから始まった、「もし、あのまま戦っていたら、太平洋戦争で日本が降伏せず戦い続けたら、どうなっていたか?」という作品。なるほど、夢想するだにむごく厳しいことだ。わたしは4歳だったから知らなかったけど、後から母に聞いたところによると、「こうなったら、家族四人で死ななければならない」といったとか。父34歳母26歳、普通の勤め人、疎開して田舎の辺鄙なところに住んでいたのだが。まして、中学生だった作者、柔らかい頭の中に埋め込まれた気持ちの持っていきどころがなかっただろう。

2024年08月11日

コメント(0)

-

名作とは…『ジェーン・エア』シャーロット・ブロンテ

ジェーン・エアという女性が両親を早くに失って、少女から娘へ他人の中で苦労して成長する物語。 豪壮な館での家庭教師、ロチェスターというミステリアスな館主とのロマンス、手に汗握る展開、そして幸せに…というのが10代のころの読後感。読書録を見るともう一度再読しているらしいのだが、その感想は忘却の彼方…というわけで。 今回、じっくり読んでこんな小説だったのか!と驚いた。 まず、ヒロインの性格が秘めた情熱からはほど遠い、たおやかなものではない。恋する城主ロチェスターもものすごく嫌なやつ、そして極めつけは、荒野をさまようジェーンを助けた青年牧師セント・ジョンの性格も自己主張の強い策謀たけた嫌らしいやつ。 なんてこと!主要登場人物全員に寄り添えないではないか。人物たちが美男美女ならぬはいい、けれど各々の性格の我執、ぶつかり合いがすさまじくて、なんとも辟易するくらいだ。 と、違う印象に驚きながらも、長大な、ののしりあいのような会話が続くその内容は、作者ブロンテの18世紀ならではの、女性の自己確立への意気込みがひしひしと迫ってくるものなのだ。自己確立、自立ということは強い意志の現れ、それとブロンテさんの作家魂が加わったのだと思う。 さて、200年後のいまはどうなのか?ガラスの天井はつき破れていない。 読み継がれる名作ゆえん。 新潮文庫のこのカバー感想と合ってません(笑) こちらの新訳も読んでみたい

2024年08月10日

コメント(0)

-

2024年6月の読書まとめ

『季節のない街』山本周五郎(再読)ほのぼのとして人情味あるようだが、刺さるシャープさがあります。人間て人が悪いんですね。山本周五郎は性善説満載ばかりではない。『閉店時間』有吉佐和子「お仕事小説」という言い方は面白いなとおもいますが、まさにそうな元祖お仕事小説。元祖だからわたしなどの若い頃、ドンぴったりの場面が満載。そう、当時は花形のデパートガール。事務職などは補助的な仕事と言われていましたが、モノを売る専門職でも、女性は腰掛に誘導されたのですねと、有吉佐和子のスルドイ突き。当時の恋愛模様もわかります。『チェーホフ・ユーもレスカ 2』チェーホフ(再読)ダラダラと読み続けていたものです。『辻邦生作品集』3『日没』桐野夏生デストピアの世界というのでしょう。小説家が文化倫理向上に反しているからと言って、あるところに収容されてしまう。外に出ることを禁じられ、「向上学習」をさせられる。って、噓のようなホントの話にみえてきてぞっとします。というか、現実に近隣国にありますね~。*****日常を取り戻していまが、このごろは映画に時間を取られているようです。

2024年07月10日

コメント(0)

-

続けてみていると

このところ続けて観ている映画、それなりに映画論みたいな感想がわいてくる。雨のシーンがとてもうまく使われている。(荒井晴彦監督の「花腐し」「この国の空」「身も心も」しかも、天気雨というのが面白かった。)背景になっている作成当時の街や自然の風景が、結構写実の景色だから歴史的な映像になって残るのだなあと。(特に「お茶漬けの味」)文芸作品も多いから読み比べができる。(『花腐し』松浦寿輝、『かあちゃん』山本周五郎、『テス』トーマス・ハーディなど)文学の行間から立ち上がるものとは違うけど、映像もやっぱり脳内でリフレインする芸術なのだと、わかった風におもう。観た映画(2024.6.10~6.30)崖の上のポニョ(2008年 日本)まあだだよ(1993年 日本)64ロクヨン 前編 ( 2016年 日本)コン・エア (1997年 アメリカ)猫の恩返し(2002年 日本)犯人に告ぐ(2007年 日本)男と女(1966年 フランス)かあちゃん( 2001年 日本)花腐し(2023年 日本)ほつれる(2023年 日本)ドリームガールズ(2006年 アメリカ)この国の空 (2015年 日本)ミレニアム ドラゴンタトゥーの女(2009年 スウェーデン)身も心も(1997年 日本)青いカフタンの仕立て屋( 2022年 フランス モロッコ ベルギー デンマーク)テス(1979年 イギリス フランス)64ロクヨン 後編(2016年 日本)お茶漬けの味(1952年 日本)

2024年07月01日

コメント(0)

-

『時の扉』

『辻邦生作品 全六巻――3』昨年から読み継いで、やっと読了した。この巻は、中編『北の岬』がメインで、初期の短編8作「空の王座」「献身」「洪水の終わり」「見知らぬ町にて」「叢林の果て」「夜」「ある告別」「風塵」が収録されている。短編それぞれ硬質で端正なのだが、そのなかの1篇「ある告別」が印象的だった。辻邦生の「時の魔法」ワールドの真髄かなと思う。あるいは始まり?*****中年の書き手がギリシャの旅をしている。旅の始め、ギリシャ行きの船がでるイタリアのブリンディジ港で出会った頑固な老エジプト人。これから古代ギリシャの跡を見ようとする書き手に「古代ギリシャ文明なぞ、ないのだ」「なぜって、文明は当方古代から来たのだから」と否定する書き手は打ちのめされ、旅の疲れもあり、倒れそうになる。そしてギリシャへの船上で元気な若者たち。アテネのパルテノンで、デルフォイのアクロポリスの神殿跡で、文明の墓碑銘の悲しみをたどっているときに、出会う若者たちの華やぎのすがたが輝くように眩しい。ひとことふたこと楽しい会話を交わしただけの人々。若者たちにも老エジプト人にも二度と会えないだろう...。*****「旅愁ですか?」って言ってしまえば「なあんだ」ですが、さすがは辻邦夫たるゆえん、しっかりと答えが...。おそらく大切なことは、最も見事な充実をもって、その《時》を通り過ぎることだ。若さから決定的に、しかも決意をもって、離れることだ。熟した果実がそうであるように、新しいときにみたされるために、若さからきっぱりと遠ざかることだ。ただこのように若さをみたし若さから決定的にはなれることができた人だけが、はじめて若さを永遠の形象としてーーすべての人がそこに来たり、そこをすぎてゆく若さのイデアとしてーー造形することができるにちがいない。まあ、ちょっとわかりにくいですが、時を大切に味わいましょうということで。で、このブログのタイトルがなんで『時の扉』なのか。むかしむかし頃知人に「今、女子大生に人気の作家の」といって貸してくれた『時の扉』当時、読んでもさっぱりわからなかったのでありました本の題名です。画像はネットで、短編「ある告別」の雰囲気があるようで

2024年06月23日

コメント(2)

-

今週、観た映画(2024.6.3~6.9)

ちょっと映画鑑賞に凝ってます。それにしても、こんなに見なくても~という1週間でした。 タイトル製作年国丘の上の本屋さん2022年イタリア恋人たちの予感1989年アメリカMr,Mrs,スミス2005年アメリカ夜明けまでバス停で2022年日本ギルバート・グレイプ1993年アメリカディジー・ミラー1974年アメリカ緑の光線1985年フランス暗黒街の二人1973年仏 イタリア銀河鉄道の父2023年日本新旧、さまざま取り交ぜて、自分の感だけで選んで観たのです。どれにも感動してしまい、感想を書いたらきりがない。映像の力恐るべし。きっかけは何気なく見たイタリア映画「丘の上の本屋さん」イタリアの風光明媚な丘の上の古本屋さんが舞台。初老の男性が店主。その店主がアフリカ大陸からの移民の賢い少年に、つぎつぎと本を貸して読書の指南をするのです。まあ、ありふれたストーリー展開といえばそうでもあります。しかしその本の選択が素晴らしい!というかわたしの好み。ディズニーのまんがから始まって、ピノキオ、イソップ物語、『星の王子さま』『ロビンソン・クルーソー』『アンクルトムの小屋』『ドンキホーテ』あげく、メルビルの『白鯨』やらジャック・ロンドンの『白い牙』そして『人間宣言』までも。わかりますねえ。老店主役の俳優レモ・ジローネの表情がじつにいい。アフリカ移民の賢い少年役も可愛い。本好きだからこそ、この映画に感動したのもありますが、読書とはまた違った思念がわいてくるものですね。

2024年06月09日

コメント(0)

-

2024年5月の読書まとめ

『宴のあと』三島由紀夫再読。この小説のモデルは誰某彷彿させるだとか、政治や選挙にはお金がかかるを、描くところもうまいが、一人の熟女「かづ」の恋ゆくえが、生き生きと描かれているのがさすがだ。もう恋は卒業したと思ったのに、なぜ、元外相という外交官肌、野口と結婚したか。「これで身寄りのない私が、立派な野口家のお墓に入れる」とつぶやく「かづ」そしてなぜ、「お墓なんてどうでもいい」と現代の女性を彷彿させるような別れが来たか。そのストーリー展開の端正だげど現実的、流れるような文章が味わい深い。三島由紀夫さんは女性のみかた!?『闇先案内人』大沢在昌『室町無頼』垣根涼介変化に富んでいるが、さらさらっと読んでしまう。

2024年06月02日

コメント(0)

-

長いおつきあいの皆様へ、コメントありがとうございます。

今年に入ってから、コメントへのお返事さし上げることが、出来なくて申し訳ありませんでした。気になっておりましたが、実を申せば鬱屈していたと思います。1月3日ブログへのケルンコンサートさんイサムチャンさんオーキリさんtckny3707さん3月18日ブログへのシマクマ君さん3月23日ブログへのTodoさん3月28日ブログへのイサムチャンさん5月9日ブログへの七詩さんそして5月26日ブログへのalex99さん皆々様、さりげなくお気遣いしてくださり、本当にありがとうございました。元気とやる気の後押しをしていただきました。とてもとても、感謝いたしております。

2024年05月30日

コメント(0)

-

2024年2~4月の読書まとめ

2月『ドストエフスキー 黒い言葉』亀山郁夫『ガラスの城』松本清張『ドライ』原田ひ香『路 ルウ』吉田修一原田ひ香、吉田修一の小説も読みごたへあるが、わたしは松本清張にどうしてもシフトする。『ガラスの城』も女性と社会がテーマで古びていない。3月『笹まくら』丸谷才一『仮縫』有吉佐和子『冬の光』篠田節子『鬼怒川』有吉佐和子『東京湾景』吉田修一有吉佐和子の未読小説2冊。いまさらながらよい!『笹まくら』再読。4月『みかづき』森絵都『三たびの海峡』帚木蓬生帚木蓬生、再読。*****病院巡りをしていた2月3月。やっと病名がわかれど半信半疑。手術が必須と、無事に手術成功。歩いて退院。3日後、足腰が立たなくなり、手術執刀の先生に申し訳ないけど「失敗?」と慌て。救急車で入院、脳梗塞と判明。高齢者のリスク。病院への見舞いの往復はくたびれ、頑張った。寝しなに本を読みたい、けど、今言葉でいう寝落ちが多かった。

2024年05月28日

コメント(0)

-

2024年1月の読書まとめ

『黒い福音』松本清張再読。ノンフィクション・ミステリー。戦後という日本が国際的に弱い立場の時代、キリスト教宗教集団の名に隠れて、救援物資の横流し、麻薬の密輸の犯罪が行われ、あげくに殺人事件も隠されようとする。翻弄され殺されたのは、そのころ憧れの職業スチュワーデスの女性。殺したのは若い神父。こういう昭和時代の黒い部分満載を、描かせたら一品の清張節をふたたび満喫。『だいたい夫が先に死ぬ』高橋源一郎本を永く読んでいると「ああ、この本の感覚は、あの本を思い出す」ということが多い。このエッセイは本だけに限らず、マンガ、映画、ドラマなどのジャンルに踏み込んでいて、なかなかにユーモアセンスのよろしい。というか、私がマンガ、映画、ドラマをまり観ていないなあ。最後のChatGTPの章はちょっと泣けましたね、こういう感想やブログを頑張らないと、わたしが私であることを忘れそう。間違っても「代わりに書いて」とは言いたくありませんよ。と打っているとパソコンの画面にChatGTPが飛び出してくるので、興味持ってしまい、試してみる。しかし、「う~ん、わたしは私の文章のほうがあっているなあ(笑)」『緋の河』桜木紫乃評伝のように堅苦しくもなく、思いっきりやさしく描かれている。『サラバ』西加奈子『古本食堂』原田ひ香*****思い出せば、この頃はもう夫が歩けなくなると、かなり暗い気持ちになっていた。読書で別世界に飛ぶのもままならないかと…。

2024年05月26日

コメント(1)

-

あれから

「桜が咲いたら」の続きです。なんとか歩けるようになって退院した夫が、3日後、脳梗塞を起こしてしまいまして、再び入院。バタバタと日にちばかりが過ぎ、桜満開から青葉盛りになってしまいました。梗塞の場所が一部だったのと、高度医療と手当が早かったとのことで、一か月超の入院で帰宅しましたが、自宅での介護、リハビリが続いております。介護福祉(包括)でお世話になっております、しかしわたくしの役目もどっと増えました。子供たち、介護福祉関係の方々との接点が多くなり、今までの二人暮らしからは人との交わりが極端に多くなり、ちょっと戸惑っているのもあります。(感謝の日々なのですが)なんかそういう時って、おちおち本を読んでいられませんねえ。というわけで...。今年は満開の桜に曇り日が多かった

2024年05月09日

コメント(1)

-

『みかづき』森絵都

わたにとっては「自分史」を紐解くような物語。つまり、同じ時代を過ごしてきたということ。自分、子供たち、そして孫たちの学校教育のあり方、たどった道。物語はまだ世の中、学習塾が一般的でなかった時代から、高度経済成長期とともに、野火のように広がっっていった学習塾の変遷を、経営する側からの、学習塾を経営する家族を絡めて描いている。おもしろいことに、物語舞台の「習志野市、津田沼」も住んだことがあるので、親しみが湧くそのころ、田んぼや麦畑がそこら中にあった土地。教育熱心な、典型的な東京圏の土地柄だったのだろうか。思い出す、中学校の期末テストは、成績の順位がずらずらっと廊下に張り出されてすごく嫌だったわ。しかし、わたしはこの物語が始まる昭和36年より前、31年には中二で東京に引っ越してしまった。中二の三学期、学年最後の期末テストを受けてすぐ、残りの授業に出ず引っ越したので、やれやれとおもっていたら、親友(優等生だった)が手紙で成績を知らせてくれたのだけど、余計なことをする!って怒ったものだ。まあ、東京へ来たら来たで「この成績では都立高校には入れません」と編入学の新しい担任に言われ、母親が真っ青、中三の一年間を苦労したのだけどもね。ちなみに、夫も千葉の田舎(東京圏とは言われないほどの)から中三で越してきて、やはり「都立高校には入れない」といわれ、こりらも母親がびっくり、担任が中一、中二の教科書を貸してくれ、猛勉強の末もぐりこんだとか。さて、そのころ(昭和31年)に東京では学習塾が盛んであったのだろうか?と、自分の歴史をふりかえってしまったので(笑)

2024年04月11日

コメント(0)

-

『鬼怒川』有吉佐和子

有吉佐和子氏の初期の作品『紀ノ川』『香華』は、女性物との印象で、若かったわたしはそのような作品と思われるものは、同時代的には読み継がなかったのです。でも、近ごろ読みだした未読作品群の中の『鬼怒川』は、女の一代記といえばいえるのだが、それだけではない作家のメッセージが、物語の中ににじみ出ているのに気が付かされた。時は明治時代、絹の里・結城の機織りは女性の仕事、優秀な腕持つ女性が有利な結婚ができる。家が貧しい16歳のチヨはその美貌と機織りの腕で、ワンランク上の家に嫁いだ。夫は日露戦争の生き残り勇士。けれども、その戦争体験は彼を精神的に痛めつけて無気力にしてしまっていた。働こうとしない夫は土地に伝わるの夢を見はじめて、家を顧みない。チヨの苦労。そして時代は移って、太平洋戦争から復員した息子、学生運動で警察に逮捕された男の孫も、絹の里に戻ってくると、同じように無気力になり、同じように黄金埋蔵伝説に取りつかれるという幸せではないチヨの生き行く道。というと、やっぱり同じかあ、となるのだが、戦争の不条理を言いながら、男脳女脳のどうしようもない違いや、かえって、その違いのおもしろさを描いているのではないかと思う。わたしは男女の区別が苛立たしいと思って幾星霜。しかし、違いこそ人間の生きるエネルギーになっているのだ。

2024年03月28日

コメント(1)

-

『東京湾景』吉田修一

東京湾の壮大な埋め立て地、わたしも、家具屋さんもあるし、豊洲市場ができれば一度は行ってみる。新橋からゆりかもめに乗ると、車窓の景色、タワーマンションの林立、倉庫群、潮溜まり、大規模催事場などが非現実的で、まるで遊園地で乗り物に乗っているような気がするのだ。そんな浮遊しているような街にも、ラヴストーリがあるというのが、この小説。聖地になっているのか?吉田修一作品は好きなのがあって、このところよく読んでいる。『悪人』と『湖の女たち』が特に印象深い。

2024年03月27日

コメント(0)

-

桜が咲いたら

ブログ戻ろうかなと思います。偶然っておもしろい。休みます、といって一か月もしないうちにPCが故障して、物理的にブログと疎遠に。そしてもう一つの忙しさは、去年から夫の病院漂流に付き合ったこと。病名がわかり手術して、夫は明日退院です。病名「特発性正常圧水頭症」「歩行困難、認知機能低下、排せつ機能不全」の三点セット。介護認定がつくとわかっても、それまではなんとかするのが一緒に住んでいるものの役目と、つまり、老々介護でありますね。でも、それが手術によって改善される病気だった。というわけで、治療経過はこれからですが、ひと段落。そして何より、あいかわらず読書は楽しい、けれども、読んだ本について何か書かないとすっかり忘れてしまう、という寂しさがそくそくと迫ってまいったのでございます。今年は桜の開花の遅い~でも咲いたら一度アップしたけど、建て替え前の部屋から見た桜これ4階なのですよ、50年の古木それにしても昔のデジタルカメラは画素数が~

2024年03月25日

コメント(1)

-

近況

しばらくぶりです!「休みます」とアップしてから、楽天ブログは覗かないことにしていました。うっかり未練が残るから、なんてね。そうこうして2月に入り、こんどはPCがトラブルをおこしてしまったのでした。一番大事なネットワークドライブが壊れているという故障!?(このことはいまだに疑問だらけなのですが)いまやそれができなければ、パソコンではありませんからね。ネットができないのはもちろん、あらゆるアプリケーションソフトのメンテナンスもできないし。さてさて、6年も使ったPCを修理に出すのもなんだかなあ、立ち上がりも、動作も鈍くなってるし。でも、サクサク出来るPCで、これから何をしようとしているのか、だいたい、読書記録と簡単な家計簿しか使ってないような機器スマホだけでいいんじゃなかろうか、と、ネット閲覧も買い物も手続きもスマホで一か月過ごしてみましたよ。どうなったか、う~ん、なにがなしなにかものたりない。というわけで新しいPCになりました。もちろん快適。勢いで楽天ブログあけました!それで遅くなりましたが、先の「休みます」にあたたかいコメントを頂いたこと知り、感謝の気持ちにうるうるしているのであります。くださった皆様ほんとうにありがとうございました。わたくし自身は至極元気ですが、つれにはいろいろ手がかかります、というところです。

2024年03月18日

コメント(1)

-

しばらく休みます

新しい年になりましたが、能登地震災害と羽田空港の事故に、こころ痛む正月です。被害にあわれた方々に、お見舞いとお悔やみとを申し上げます。12月の読書『家族じまい』桜木紫乃『ナイルパーチの女子会』柚木麻子『とめどなく囁く』桐野夏生*****さてわたしの読書と日常のブログですが、もうそろそろ閉じようかと思い始めて、いよいよ昨年11月~12月には悩みに悩み、それでもなかなか決心がつきませんでした。それでしばらく休んでみようか、という中途半端なことにしました。それが1年になるか、そのまま終了にしてしまうか、わかりません。急に寂しくなって不甲斐なく始めてしまうということもあるかもしれません。なお読んだ本の情報はブクログ「ばあチャルの本棚」にアップしようと思っております。ヒベリカム

2024年01月03日

コメント(5)

-

よみがえり

『とめどなく囁く』桐野夏生年の離れた資産家の男と再婚、贅沢な邸宅での穏やかで豊かな暮らしを、手にした41歳のヒロイン早樹。男と女のそれぞれの前婚の事情がよみがえり、得体の知れないところからの中傷的囁きに翻弄される物語。はじめは昔読んだデュ・モーリアの『レベッカ』やアガサ・クリスティーの『春にして君を離れ』を思い起こさせられた。が、母衣山(〇露山がモデルですね)は「マンダレイ」のお城とまではいかなく、クリスティーのは意識の流れのなかでのミステリーで、それを現代に持ってくるとSNSでの外野も加わり、ラインやスマホを駆使してのスピーディーな展開は、超現代的で目まぐるしい。やはりヒロインのそくそくとした不安や苦しみは変わらないのだけども。思うに、昔のロマンチックな物語と違うところは、自己成長や確立を自主的に行うところを、より強く強調されているところだろう。運命に流されて行くっていう方が、どんなに楽だか!

2023年12月21日

コメント(0)

-

こういうエンタメが好き

『十二単を着た悪魔』内館牧子源氏物語にワープしてしまった若者といえば、光源氏の関係者の頭中将か、源氏付き人の惟光の近辺にいる人にするのか、と想像するのは平凡。陰陽師を持ってきた作者の発想は、ヒロインが弘徽殿女御であるからなるほどと思う。なにしろ弘徽殿女御は超オカルトチックに、政的の恋人に憑りついて殺人までするのだから、陰陽師という現代から見るといかがわしくも怪しい職業なのでさもありなんと、一応は源氏物語を知っているのでわくわくする。その若者「雷」君はトリップする前に現代社会では、大学卒業したけれど受けた全社落ち、フリーターになってしまい、行き場を探している青年というわけで、古文の文芸の世界で何を得るのかが興深い。このエンターテインメントが幕開は、雷青年の現世では兄が容姿端麗・頭脳明晰とちょうど光源氏のようで、光源氏の兄に当たる弘徽殿女御の息子一宮という、皇太子候補なのに影薄い君に味方するのは、出来すぎの兄弟を持ったよしみで、同情したので助けることになった。源氏物語の筋をたどり、そう来るかと、むふふふと作者の機知を楽しんだ。けれど、あれぇ?須磨の巻までなの?落ちがそれ!と思いがけなくて、脱落したのでありましたが。

2023年12月19日

コメント(0)

-

自分のことだけをやるのなら

このブログをどうしていこうかなと、ずっ~と悩んでいるもう何年も。年賀状と同じに、めんどくさくなってきているのが、一番の理由。だからこの11月から12月が悩み時期で今年の11月は20周年でもあったし、けじめをつけるならちょうどいいし、とか。今年の夏は暑かった。だからというわけでもないだろうが、自分の老化現象を自覚している。わたしの生き方は最後まで這ってでも動いて、自分のことを自分でしたい。という目標のため(かなり)努力して、足腰の身動きは支障がないし痛いところもない。ただ、もともと胃腸が弱い。2月ごろから調子が悪くなっていて、3月に胃の内視鏡検査、5月に生涯初の腸内視鏡検査をしたが一応健常とのこと、神経性かともいわれてしまってる。自分のことではないことで神経を使っているからかもしれない。夫が急に衰えたこと、娘、孫の不如意など。我が身じゃないのでコントロールできないことだから、仕方がないなのに無駄に気を使ってしまうの。家族とてひとりひとりは個人であるから、それぞれなんとか努力せよ、というのがわたしの考え。だからほっておけばいいのだが、そうすんなりいかないのが家族のゆえん。高度な医療のおかげで(社会的経費は莫大で国家は破綻しそうだけど)長生きできる時代になった。しかしその道筋は個人的にかなり苦渋に満ちている気がする。こんなことアップしていると、胃が痛くなるからやめましょうか(笑)都心でもこんな鄙びた神社があります

2023年12月18日

コメント(0)

-

これからよ

『家族じまい』桜木紫乃最終章の「登美子」のたたずまいが好きだなあ。わたしもそうなりたく、努力しているんだけど、思惑通りに行くもんか。なるほど、家族とは思い通りに動かないんだよね、収まるところに決着しないの。和気あいあいの、すべてに順調、幸せな一家でしたってのは、ウソが混じっているものなの。桜木紫乃氏の凝った文章にはめまいがするほどだが、「智代、乃里の姉妹」「父猛夫、母サトミの両親」のていねいに辿った軌跡は、印象奥深い。その創作は悪魔的。そう、人はみんな波風立てずに普通の生活を、し切れているわけではない。

2023年12月07日

コメント(0)

-

11月の読書

読書欲は続いていて乃南アサ「マエ持ち女二人組」『いつか陽のあたる場所で』 『すれ違う背中』 『いちばん長い夜に』吉田修一『湖の女たち』原田ひ香『三千円の使いかた』村田喜代子『新古事記』松本清張『砂の器』(再読)内館牧子『十二単を着た悪魔』どの本も読後感がとてもいい。感想のアップがサボりがちなのに、読みたい本がつぎつぎと見つかり、机の上にはそんな本が積みあがってて、眺めてはワクワクしている日々なんだ。

2023年12月04日

コメント(0)

-

悪徳に満ちているか

吉田修一『湖の女たち』感想を思いめぐらしていたら、もう一度始めからしっかり読んでしまった一冊。感想書きプロではないのに間を置かずに再読するなどと、長い読書人生初めてのこと。社会派ミステリーに属する内容と思われるのだが、登場する刑事たちがなにしろ悪徳者そのもの。でも、なぜか排除できないものもあるのだ。罪ありきの過酷な取り調べ、冤罪になりそうな筋書きを作る刑事たち。おまけに聴取している参考人との不徳な関係は何なんだと思う。その警察官圭介と事件関係者佳代との不倫関係は、強烈なサディズムとマゾヒズムの関係。不道徳極まりないと嫌悪するも、なんと生き生きと描かれていることか。そしてその陰に隠れるように、もみ消される近年の薬害禍、戦前の細菌戦人体実験が揺曳する内容。読後自分に問いかける、そんな現実もある、そういう現世を過ごしてもいるのじゃないかと。「清張刑事もの」とは真逆だ。思いついて松本清張作品の刑事ものを読みたくなり、『砂の器』を再読してみて(これも超特急で再読!!)登場する刑事さんたちの汗水たらし、体を張って苦労して一歩一歩地道に捜査する姿に、なにか心静まる気がしてくるのだった。けれどもいい人ばかりいて、社会の悪を成敗するなんて、おとぎ話なのかもしれない。もう一度、琵琶湖に行ってみたくもなった、琵琶湖の景色描写が印象的。

2023年12月03日

コメント(0)

-

だべりんぐ

原田ひ香『三千円の使いかた』このごろなんとない「おばあさんたちの」おしゃべりが楽しい。ほんと、つまんないようなこと思い出しても何喋ったか忘れてしまうようなことばかりなんだがこれって、とても健康にいい!「どこどこのメロンパンがおいしかったよ」「あそこのスーパーの魚売り場は充実している」という食物情報やさいきんはやりの「帯状疱疹の知識」罹った人の苦しみばなしや効果があるらしいワクチン接種の費用は4万円~!だけども、わが区は2万円補助があるらしいよ、とか(調べたら50歳以上に助成金とのこと)長く歩んできた道々の出来事(思い出、昔話、ね)はては「息子が離婚して戻ってきた」などの人生模様だいたいもう何を聴いてもびっくりしなくなったなあもちろん、ウクライナや中東情勢など社会情勢も話題になるけど、読んだ本、感想の話題はなかなか出ないんだよねでもね、これ、原田ひ香さん『三千円の使いかた』は絶対ウケると思うよお金の使い方、日常の身近な話をしながら、深い人生の機微を掘り下げて、最後にうるりとさせるの、素晴らしい~!三千円の使いかた (中公文庫 は74-1) [ 原田 ひ香 ]

2023年11月21日

コメント(0)

-

文明の行く末

村田喜代子『新古事記』あるアメリカ人女性(フィリス・K・フィッシャー)の『ロスアラモスからヒロシマへ 米原爆開発科学者の妻の手記』を村田喜代子氏が小説にされた作品。読み始めから「文明の行く末」に嫌な気持ちの不安を感じながら進みます。語り手若い女性の語り口が明るい(作者の手腕)のがちょっと救いだが、日系であることを秘めていることにされたのが、またぞろ不安を増しながらの読書...。場所はニューメキシコ、アルバカーキやサンタ・フェ近郊のロス・アラモス。ちゃんと地図にありました。それがまた恐ろしい。いえ、もう起こったことです。科学者の若い妻も知らされていなかったでしょうが、わたしたち幼児だった日本人も知らなかった事実。しかし、しかし、小学生のころ、日本人漁業者が被ばくしてしまう、ビキニ環礁での水爆実験はものすごく印象が強い。冷戦...その後も実験を続けていって...。そしていまは核弾頭を多く持っている国が連なっている。ロシア、アメリカ、フランス、イギリス、パキスタン、インド、イスラエル、北朝鮮......。新古事記 [ 村田 喜代子 ]*****リンク友の読後感に読もうと思った小説です。わたくし事情ですが、9月に図書館に予約、やっと順番が回って来ました。いつもは遅れ気味読書のわたし、かなり読みこんだよれよれの本を借りて、そのことに気分落ち込みますが、今回は真新しく(今年8月発刊故)本は気持ちよかったのです。でも、この図書館本が読み込まれ、年期が入るとよいですね。

2023年11月20日

コメント(2)

-

意表を突かれた主人公たち

『いつか陽のあたる場所で』乃南アサ音道貴子シリーズ以来、しばらくぶりでの乃南アサさん小説。これもシリーズということですが、警察に捕まってしまったほうが主人公の二人とは、意表を突かれます。ひとりは殺人、他は昏睡泥棒の罪!!しかも刑期を全うして社会復帰中という設定。逮捕歴を他人に秘して、谷中という古き良き時代の下町風情での生活。ぶっちゃけ更生生活…。どうなることか、でも、そんな緊張感ある日々をさらりとまじめかつ、哀愁をこめ、ユーモアぶくみによく描けていますので、二人に感情移入バリバリです。乃南アサさん、ほんとうまいですね。シリーズ2~3が楽しみに。こういう時、遅れて読むのは利点があります。すぐ続きを読めますから。*****11月になって次々と面白い読書をしています。これも月初めに読み終わったのですが、なかなかブログに出来ませんでした。というか、このブログ20年目を今日迎えるのですが、こういうスタイル、ほんとにもうマンネリで(飽きて)どうしようかな~と、悩みに悩んでいます。本は読めばみんな面白い、楽しい。だからもう、それだけでいいんじゃないかと。

2023年11月13日

コメント(0)

-

10月の読書

散歩のときの空気がさわやかになって、やっと、生きていてよかった気分になりました。元気な82歳のつもりですが、やっぱりこたえます💦おまけに我がマンション大規模修繕工事中なんです、7月から。異常に暑い夏を足場と網に囲まれ、バルコニーに出るな、カーテン締め切れ、戸締りきちんとでしょ。エアコン冷風の中で、バルコニーで育てていた植木鉢も全滅しました。閉じ込められた生活。ですからわたしたちも青息吐息だったのは仕方ありません。こういう時に毎日が休日というのは不利でございますね。まあ、避暑地に逗留するとか、長期旅行するとかというのは、身体的能力と財政的能力に欠けてしまっているので出来ませんし、ね。*****さて、10月は7冊『人質カノン』宮部みゆき『侍女の物語』マーガレット・アトウッド『青い壺』有吉佐和子『横道世之介』吉田修一『おかえり横道世之介』吉田修一『開幕ベルは華やかに』有吉佐和子『人生オークション』原田ひ香どれもこれもおもしろく、読みでがありました。げんなりしてても、閉じ込められているからこそ、とても充実した読書になったのか、とも思います。

2023年11月05日

コメント(2)

-

華やかで過酷な世界で

『開幕ベルは華やかに』有吉佐和子そうだろうなあと想像、難くなかった演劇界のあれこれが広がった。いやいやいや、有吉佐和子さんの古びていない小説力だからこそだと思う。中心が俳優「八重垣光子」と「中村勘十郎」って、記憶ではモデル問題も出たような(?)誰それと舞台俳優の名前をあてはめてしまうのだが、もちろん巧み構成力と筆運びのフィクション。そしてシテの演出家と、その別れた妻の脚本家のからみあいが微妙。しかもミステリー仕立てで、読むのに興深いのである。すごい作家だった。その有吉佐和子さんのような小説を書きたい、とおっしゃる原田ひ香さんの作品を初めて読んだのです。『人生オークション』原田ひ香おもしろい。うまい。知らなかった!特に中編二つ目の「あめよび」が人生の機微溢れまくりで、切なくていい。調べるともうすでにすごい著書、作品の量。わらわら。

2023年11月01日

コメント(0)

-

このわからないもの

『横道世之介』吉田修一このごろ、人生を俯瞰的にみるようになった。だからこの小説が世之介の青春を、鳥が空を飛んで下の景色を見るように追いかけているのは興深い。が肝心の主人公世之介のぼやんとした性格がいいのかどうか。(ま、わたしが好きか、嫌いかなんだけど)憎めない性格、お人好し、ちょっとだらしないような、流れゆくままに、生きていく。争わないという人は好かれるだろう。だが、なんだか何に対しても責任を持たない、ように思える世之介。結局、皮肉にも周りの人の人生を張りあるものにして、本人はほんわかと人生を送るということになる。ただ、ネタばれになる部分をどう考えるかにもよるが。現代こんなふうな作品も多いような。このほんわかが苦手なのかも。(これ、ゼネレーションギャップ?)続いて『おかえり 横道世之介』も読み。もしかして『悪人』の作者の異の方面であるかな、と思った次第。 続きをお書きになってた!

2023年10月26日

コメント(2)

-

全作品を読みたい!読み返したい。

『青い壺』有吉佐和子この作品もうまい文章、巧みな構成。さながら青い壺から、アラジンの魔王が飛び出して語ってくれるような、磁器の青い花瓶をめぐる人間模様、あるあると思いながら微苦笑。作者がわたしの同時代作家だから、そのころ話題の作品は昔に読んでいるつもりだったが、究めていなかったらしい。『恍惚の人』を再読してそれに気が付いたのだが、『非色』『青い壺』と未読作品を読み進めるにつけ確認。作者のこの傾向は『悪女について』や『不信の時』にあったのはもちろん、きっと既読の『紀ノ川』や『有田川』も牧歌風の小説ではなかった(?)のだと思えてきた。出版界の不振が古き作品を復刻してくれる、本好きには良きことかな。

2023年10月24日

コメント(0)

-

閉じ込めて、監視し、統制する

『侍女の物語』マーガレット・アトウッドある権力を維持するには、立場の弱い者から順番に「閉じ込めて、監視し、統制」していくのが常道だ。弱い立場にさせられるのが女性の女性性、幼年男女、人種差別される男女、職業の貴賎、等々。その女性がターゲットになったデストピアの世界を描いたのが、この小説の主題。読んでいて、むかむか吐き気が止まらなかった。これは未来の世界ではないからと気が付く、今まさに現実だからだ。フェミニスト的な立場としてだけではなく。そして、唯々諾々としている自分がいるからだ。書かれたのが1985年、今2023年。

2023年10月18日

コメント(0)

-

等身大

『人質カノン』宮部みゆきデビュー作『我らが隣人の犯罪』はわたしの初読み宮部みゆき。その後、数々の力強い長編を面白く読んできた。こういう短編小説もいいなあ、と改めて確認。90年代半ばの作品なのだけど、内容は古びていない。今だってこう。たとえば短編の一つ「過去のない手帳」電車の中に置き忘れられていた一冊の手帳。拾った大学生と、紆余曲折の末見つけた持ち主の女性の、両者とも深い悩みがあった。学生は「5月病のやるせなさ」かたや「離婚後の虚脱感」がなんとも胸を撃つ。ひとは「しっかりせよ」というが、しっかりしていたらそうはならなかった。つまり、自分のことがわからないのだろうね。短編ゆえ結末はないが、答えはわかっている。

2023年10月07日

コメント(0)

-

9月の読書 硬質と淡麗

わたしとしては読書がはかどった9月ビールの味に模して硬質と淡麗に分けて 硬質 『事件』大岡昇平『忠臣蔵とは何か』丸谷才一『辻邦生作品 全六巻 3』「北の岬」語り手がフランス遊学からの帰路、船で巡り合ったスイス国籍の修道女マリ・テレーズと知り合い、航海をつづけるうちに、友情とも愛情ともつかぬ交流持つ。日本に帰国してしばらくこの後、伝道している彼女に再会したのは、荒波の打ち付ける北の岬だった。「空の王座」新聞記者である語り手は、南村順造という考古学者に興味を持ち、レバノンの奥地の発掘現場に訪ねる。そして交流のうちに彼の孤高の姿に触れる。何ゆえに孤独を好むのか。発掘研究対象の<空の王座>(からのみくら)がある奥地は、中東がシルクロードにつながる場所というのが興深い。「献身」「洪水の終わり」 端麗 『春にして君を離れ』アガサ・クリスティー『緑の中で』椰月美智子『明日の食卓』椰月美智子『人のセックスを笑うな』山崎ナオコーラ『お墓まいり記』山崎ナオコーラ『しずかな日々』椰月美智子自分の5年生の頃を思い出す。子供なのだけれどもういっぱしの大人の気持ち。心の目覚めがよくとらえられている。14~15歳もターニングポイントだけれど、その時ほど生々しくないのが、懐かしい。『おもひでぽろぽろ』 監督 高畑勲 シネマ・コミック65年生の思い出を辿ったら、秀逸のジブリ作品と思う。DVDも持ってて時々見ている、わたしこだわりの作品。『橋を渡る』吉田修一『美しい距離』山崎ナオコーラ身近な人を看病して死を迎えるにあたって、どのように対するのか?その人らしいとは?死に向かうのも生きかたそのものであり、それは自分の死にかたであり、清ぎよしい死にかた、あるいは清ぎよし生きかたが浮かんでくる、著者の目線が新鮮。

2023年09月30日

コメント(0)

-

70年後の世界

『橋を渡る』吉田修一ネタバレになるけれど、2015年から70年後の世界が描かれていて、構成といい、文章といい、とても面白かったけども、わたしが経験した70年後の世界はもっと面白いのかも。つまり今、82だから12の時から、現在70年後の世界にいるってこと。12歳の時(1953年)は今普通に使っているものは無かったか、初期段階。例えば、テレビジョンの放送が始まって、ブラウン管のでかい箱を駅頭で見上げた記憶。電話は黒いダイヤル式、冷蔵庫は氷で冷やし、たらいで洗濯(14歳ころ一層式洗濯機ハンドル絞りつきになった)などなど...人間関係の世界はっていうと、それも変遷だ。社会機構、体制様変わり。LGBTSなど無いような世界、いや闇の中か忖度の世界だった。セクハラはあった、けど、それも闇の中か忖度の世界だった。離婚が少なかったけど、夫婦関係も問題が内包してだけ、などなど...。しかし、ゆっくりと浸かってきているので、自分がどの位置にいるか自覚しないだけ。そう、すっかり慣れている自分にびっくりだ!

2023年09月27日

コメント(2)

-

文豪とは?

『文豪お墓まいり』山崎ナオコーラ読む本、好きな本は風雪(出版の嵐)に耐えて昔から現在まで残っている本(作品)が多い。つまり文豪と言われている作家の作品ということか。山崎ナオコーラさんの『文豪お墓まいり』の文豪お墓は、わたしの好みの文豪が多々。お墓の前で作家の作品を思い、自身のあれこれを思う作者に親しみを感じた。文豪とは何ぞや、100年も50年も名前が残っている作家?作品が長く読み継がれている作家?たまたま、夕べBSNHKの「西村賢太」のドキュメンタリー映像(再放送?)を観た。一昨年突然死なさったそのお墓は、郷里でもない石川県七尾市の西光寺だという。しかも、西村賢太が晩年「藤沢清三」という永らく埋もれていた作家に「没後弟子」として、私淑したその方のお墓の隣に割り込んだかたち。生前「藤沢清三」のお墓の管理もされているので、無理がきいたのか。(今は番組見ただけでは正確には記憶に残らない詳細もネットで再見できる便利さ!)『文豪お墓まいり』で知ったのだけど、太宰治もあこがれていた森鴎外のお墓の斜め向かいだ。両方とも後世にあまりにも有名で、訪れておまいりするひとも多かろう。西村賢太さんの場合はどうだろうか?それをねらったわけでもないだろうけど、そうかもしれない。

2023年09月23日

コメント(0)

-

おもいはとどけど、せつない

『人のセックスを笑うな』山崎ナオコーラ不思議なペンネームの著者作品を始めて読むのにあたって、わたしには入りやすいと思われた『文豪お墓まいり記』からだったのだ。読み始めると、好きな文章がいっぱい出てくるので、わあ好きと思い、途中だけど受賞デビュー作『人のセックスを笑うな』に移って読む。というのは『文豪お墓まいり記』における著者の考えることが、妙に地味で何とも言えずほのぼのして、わかるわかると、気に入ってしまったから、文豪お墓訪問記エッセイではなく、創作ではどうか?と興味を持って。著者26歳、哀切のある作品。恋とか愛とか名付けられない、ひととの交情がすっきりとした文章で描かれている。視点を男の子に持ってきたのがいい。(解説の高橋源一郎さんも指摘してらっしゃるが)考えてみれば、エッセイ文でも小説のように、創作しても何の問題もないわけで、例えばこんな読後感も創作ふうでもよく、なにかを伝えられればそれでいいよね。

2023年09月22日

コメント(0)

-

不幸のおもむき

『明日の食卓』椰月美智子トルストイ『アンナ・カレーニナ』の冒頭「幸福な家庭はすべて互いに似通っているが、不幸な家庭はそれぞれその不幸のおもむきが、異なっているもの」は印象深い。その「不幸な家庭」も互いに似通っているのが、この小説での3家庭だった。わたしはその3家庭を追って描写される場面を、ほんとにドキドキしながら「あるかもしれない?いや、ある」と読んだ。子供の虐待死事件のニュース報道が頻繁。家庭での虐待が疑われる現場が多くなったように思われる昨今。これは現代病なのか、昔からこうなのか。この小説から読み取るものはさまざま。たくさんの課題が重なっている現代社会生に生きていくのは、なまなかな覚悟ではいけない。

2023年09月20日

コメント(2)

-

そうだったのか

丸谷才一『忠臣蔵とは何か』暮れには早いが、今年もどこかでやるだろう「忠臣蔵」劇。あらすじは知っている「忠臣蔵」が、何だったのかとは考えたこともなかったが、この本はそれが狙いだ。わたしは歌舞伎も映画もTVドラマも消極的だったのだけれど、積読本の一冊だからという理由で読み、目から鱗。がぜん興味がわいた。1984年発行、当時は話題になった文学史的研究の書。丸谷才一の旧仮名遣いは有名で、名文なのだが構成や表現も少々読みにくいけど。「忠臣蔵」が、単なる事件のお芝居ではなく何か、だったというこの研究文章の趣旨をわたしなりにまとめると*****元禄14年(1701年)に「刃傷沙汰・敵討ち」事件があって、その事件が「仮名手本忠臣蔵」という浄瑠璃、歌舞伎になったのが、約50年近くたった時(寛延元年1748年)である。その人形浄瑠璃や歌舞伎の芝居が江戸時代になぜこんなに流行ったのか?続いたのか?その当時の日本人全体や3都(江戸・大阪・京都)の人々の思いを分析すれば、わかるという。「忠臣蔵」事件のあった時代も天災(地震、大風、洪水、疫病...。あら、現代もそうだ!)が絶え間なくあり、江戸では大火事、加えて圧政(徳川綱吉時代「生類憐みの令」など)に苦しめられていた封建時代、反抗するなどもってのほかであった。もともと太古の昔から人知の及ばないことは、呪術的に祈るしかない、神楽など芝居奉納はその一つであった。魂静めと同時に鬱屈した人々を慰めたのは、身代わりのような登場人物にお芝居させ、それを見て想像力をひらめかし、解消させた。「忠臣蔵」事件はその素材にうってつけだった。ひと時代前の歌舞伎の題材「曽我兄弟の敵討ち」の下地もあって、より芝居が洗練された。両事件のパロディ芝居をやった(怨霊を鎮めるための奉納)後に、「曽我兄弟の敵討ち」は鎌倉の頼朝、「忠臣蔵」は綱吉という暴君の為政者が滅びる(偶然としても)経験をしたので、人々は密かに溜飲が下がって、加えて娯楽としても大いに流行ったのであった。*****まとめてしまうと、丸谷才一氏がたくさんの資料を読みこなして、したためた名文はどこへやらだが、なかなか読みごたえがあってかつ、その推理のような研究に満足した。丸谷氏の研究は研究として、そんなことを頭に入れながら今年の暮は「忠臣蔵」観るかな。

2023年09月17日

コメント(0)

全1825件 (1825件中 1-50件目)

-

-

- 今日読んだマンガは??

- 『主人恋日記』8~11巻

- (2025-11-22 00:00:11)

-

-

-

- ボーイズラブって好きですか?

- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…

- (2025-07-10 07:00:04)

-

-

-

- マンガ・イラストかきさん

- お絵描き成長記録 DAY2

- (2025-11-21 09:24:57)

-