PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【街路樹のなのみの…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

フェイジョア、シナ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

小和田の浜道から浜… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさんフェイジョア、シナ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん小和田の浜道から浜… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

この日は4月5日(金)、「 藤沢地名の会

」の「 さがみ探訪第100回

」の

「 三浦氏の本拠地 衣笠を歩く 」に参加。

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の放映により、広く知られるようになった武家・三浦氏一族。

の始まりは、前九年の合戦で源頼義に従い、その恩賞として1063年三浦の地を与えられ衣笠城を

築いたとされる三浦為通と伝えられている。為通の孫義継以降は、源義家の「義」の通字を貰い、

義明、義澄、義村と「義」をつけ源氏との絆を深めていったのだ。

その「三浦氏の本拠地 衣笠を歩く」のであった。

集合場所は、横須賀線のJR横須賀駅改札出口に9:30に集合とのこと。

小田急線、JR東海道線を利用して大船駅へ。

横須賀線・久里浜行きの4両目に乗り、JR横須賀駅に向かったのであった。

幸い座ることが出来、うとうとしていると、途中の車内放送で、横須賀線下り方面久里浜・

横須賀ゆきの列車は15両編成の場合、逗子駅で前4両の切り離しを行うと。

ネットによると、切り離しをする理由は京浜急行のシェアが大きく需要がないことと、山が海に

迫っている地形のためにホームの延伸が難しいためとのこと。

逗子駅で後ろの11両の2両目の車両に乗り換えるが、切り離しの様子を見る。

そして11両編成になった久里浜行きの車両。

そしてJR田浦駅で停車。

JR田浦駅は、明治37年(1904)に開設されている。駅はトンネルに挟まれ、現在の11両編成の

電車では、ホームに止まりきれないため、ドアが開かない車両があるという全国でも珍しい駅と。

JR田浦駅の横須賀駅側に、明治・大正・昭和に造られた三つのトンネルが並んでいる。

中央のトンネル(下り線)は、明治22年(1889)の横須賀線開通時に完成した最も古いトンネル。

上り線の美しいれんが造りのトンネルは、複線化に伴い大正13年(1924)に増設された。

一番大きいトンネルは、昭和18年(1943)軍需輸送の引き込み線用として造られたもの。

駅の高架から三つのトンネルを見ることができるとのこと。

駅周辺は、昔は鎌を失うほど草が繁茂していたため、「失鎌(しっかま)」と呼ばれていたが、

蒸気機関車の「釜を失う」に繋がることから、同じ発音の「七釜」に文字を変えてトンネルの

名前にしたと ネットから。

そして「 横須賀 」駅に定刻に到着。

横須賀線は、ここ「横須賀駅」から終点の「久里浜駅」までは単線運転。

そして「横須賀駅」のすぐ先・久里浜方向に「 JR逸見トンネル 」が見えた。

直ぐその先にあるのが横須賀線最長2089m ・「 JR横須賀トンネル 」。

これは 関東では2番目、全国でも16番目という長さ と。

そして改札駅に向かって進む。

改札を出ると、既に参加者の受付が行われていた。

この日の参加者は約25名程度であった。

受付を行う。

ここから先はバスにて移動とのことで、バスの時間までしばし時間があったので

駅の近くを散策。

JR逸見トンネルの直上に建設した地上17階建ての賃貸マンション・

「Liberty Cove House」 を見る。

駅の北側にあった「 ヴェルニー公園 」を訪ねることとした。

「 ヴェルニー公園マップ 」👈️リンク。

かつては「臨海公園」の名で親しまれてきたが、公園の対岸にフランス人技師ヴェルニーが

建設に貢献した横須賀製鉄所跡地が望めることや、ヴェルニー・小栗祭が本地で毎年開催

されることなどから、フランス式庭園様式を取り入れた公園として整備を行い、平成13年度末に

完成した。

園内には、ヴェルニーと当時の勘定奉行小栗上野介忠順の胸像や、広場を中心にフランス式

花壇や噴水、洋風あずまやなどが設けられ、フランスの品種を中心とした約130種類・

約1,300株のバラが彩りを添えている。海沿いには横須賀本港を一望できるボードウォークが

あり、潮風の中で散歩を楽しめるのだ。

また、ヴェルニーの功績をたたえて建てられたヴェルニー記念館があり、体験学習の場として

利用されている。

このほか、本市の姉妹都市となっているフランスのブレスト市があるブルターニュ地方の明るく、

活気ある港町のイメージのカフェレストラン・コルセール(2005年11月15日オープン)が

ある。

「ヴェルニー案内図」をズームして。

海上自衛隊・横須賀基地の逸見岸壁の沖には「 護衛艦 いずも 」の姿が。

「 ヴェルニー公園 VERNY PARK 」碑。

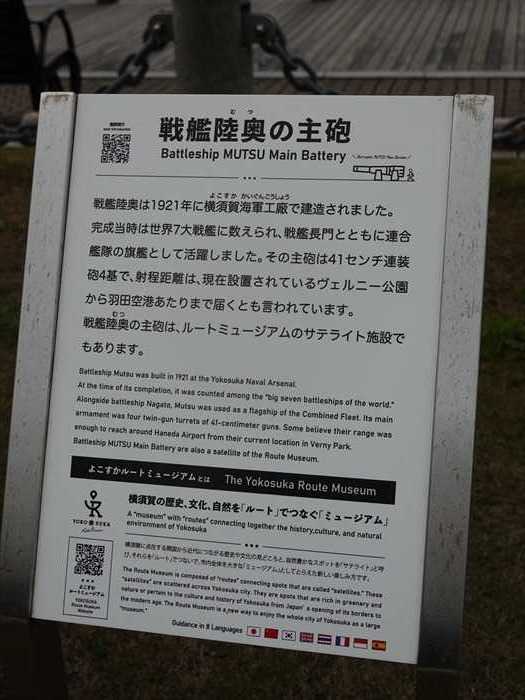

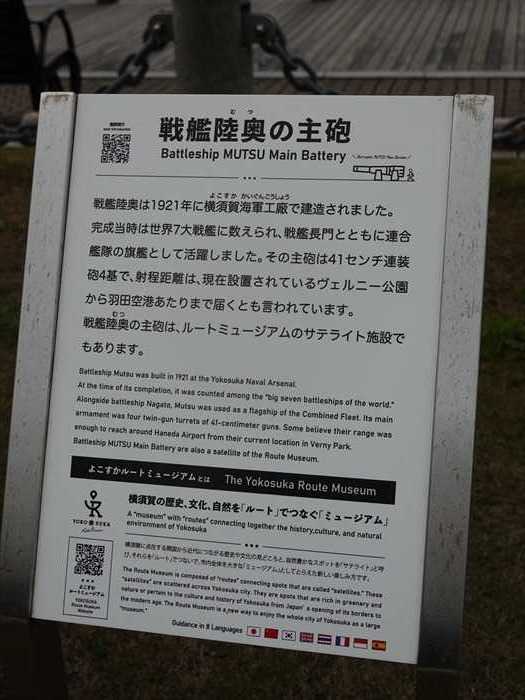

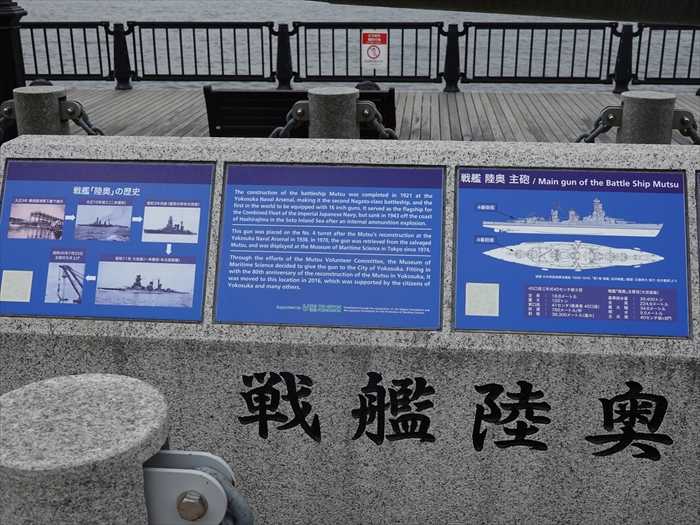

公園内にあった「 戦艦「陸奥」の主砲 」

「 戦艦陸奥の主砲

「 戦艦「陸奥」の主砲 」に近づいて。

「 戦艦「陸奥」主砲弾

主砲の装填口 をズームして。

「 本徹甲弾(てっこうだん) 」。

「 戦艦陸奥主砲 」案内パネル。

「戦艦「陸奥」は、世界初の16インチ砲を搭載した戦艦「長門」型の2番艦として大正10年

(1921年)に横須賀製鉄所(造船所)を前身とした横須賀海軍工廠で竣工しました。連合艦隊旗艦の

任にありましたが、昭和18年(1943年)瀬戸内海の柱島沖で火薬庫が爆発し、沈没しました。

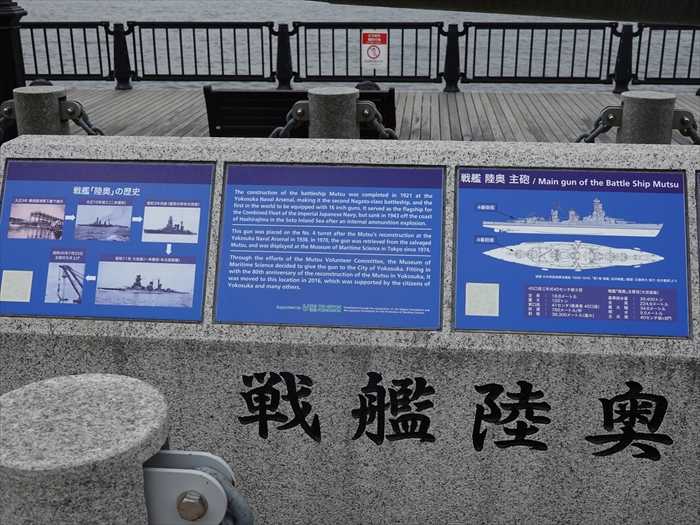

「 戦艦「陸奥」の歴史 」と「 戦艦 陸奥 主砲 」。

「戦艦陸奥 精密模1/100)」

隣接のヴェルニー記念館で公開中」。

時計台 。

「 ヴェルニー記念館 」👈️リンク。

そして 横須賀駅 に戻る。

明治22年(1889)6月に、大船~横須賀間の横須賀線開通に伴い開業し、終戦までは全国的にも

極めて重要な駅であった。

昭和15年(1940)に改築された現在の駅舎は、改築前の姿を比較的残し、古典的風格を備えて

いる。 わが国では数少ない階段のない駅としても知られている 。

ホームの屋根を支える柱の一部には、 「1886」年の銘がある古いレールが再利用 されている。

また、横須賀市の「うみかぜの路(海と緑の10,000メートルプロムナード)」の起終点として

位置付けている。

駅名板「 JR横須賀駅 」の上に 駅舎マーク(碇とカモメ)

海を想像させるきれいなブルーに、市の鳥“かもめ”と“いかり”。

横須賀らしくアメリカっぽい雰囲気も出ている。

だいぶ以前はここに時計があったのではないだろうかか?

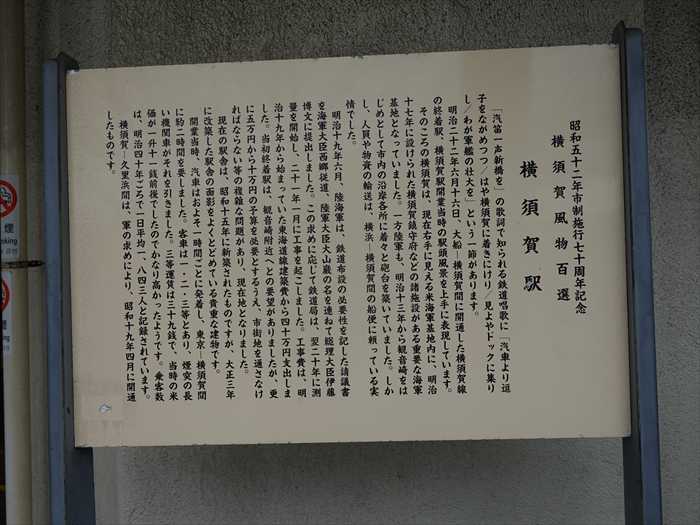

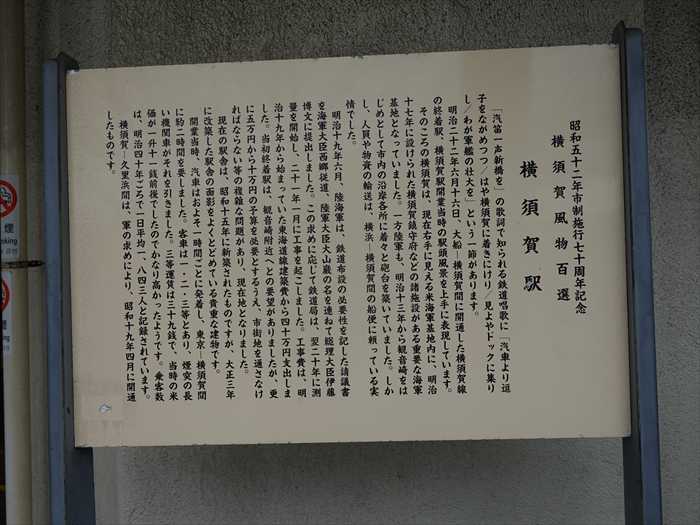

「 昭和52年市制施行70周年期記念 横須賀風物百選 JR横須賀駅

「汽笛一声新橋を」の歌詞で知られる鉄道唱歌に「汽車より逗子をながめつつ/はや横須賀に

着きにけり/見よやドックに集りし/わが軍艦の壮大を」という一節があります。

明治22年(1889)6月16日、大船-横須賀間に開通した横須賀線の終着駅、横須賀駅開業当時の

駅頭風景を上手に表現しています。

そのころの横須賀は、現在右手に見える米海軍基地内に、明治17年(1884)に設けられた横須賀

鎮守府などの諸施設がある重要な海軍基地となっていました。一方陸軍も、明治13年(1880)から

観音崎をはじめとして市内の沿岸各所に着々と砲台を築いていました。しかし、人員や物資の

輸送は、横浜-横須賀間の船便に頼っている実情でした。

明治19年(1886)6月、陸海軍は、鉄道布設の必要性を記した請議書を海軍大臣 西郷従道、

陸軍大臣 大山巌の名を連ねて総理大臣 伊藤博文に提出しました。この求めに応じて鉄道局は、

明治20年(1887)に測量を開始し、明治21年(1888)1月に工事を起こしました。

工事費は、明治19年(1886)から始まっていた東海道線建築費から40万円支出しました。

当初終着駅は、観音崎付近へとの要望がありましたが、更に5万円から10万円の予算を必要と

するうえ、市街地を通さなければならない等の複雑な問題があり、現在地となりました。

現在の駅舎は、昭和15年(1940)に新築されたものですが、大正3年(1916)に改築した駅舎の面影を

よくとどめている貴重な建物です。

開業当時、汽車はおよそ1時間ごとに発着し、東京-横須賀間に約2時間を要しました。客車は

1・2・3等とあり、煙突の長い機関車がそれを引きました。3等運賃は39銭で、当時の米価が

1升11銭前後でしたのでかなり高かったようです。乗客数は、明治40年(1907)ごろで1日平均

1,843人と記録されています。

横須賀-久里浜間は、軍の求めにより、昭和19年(1944)4月に開通したものです。」

「 スカレー

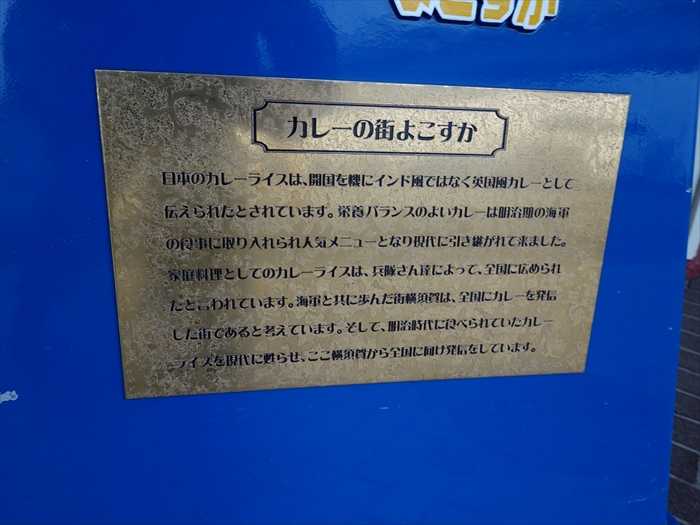

WELCOME!! カレーの街 横須賀 」。

「 カレーの街 よこすか

日本のカレーライスは、開国を機にインドではなく英国式カレーとして伝えられたと

されています。栄養バランスの良いカレーは明治期の海軍の食事に取り入れられ人気メニューと

なり現代に引き継がれてきました。

家庭料理としてのカレーライスは、兵隊さん達によって、全国に広められたと言われています。

海軍と共に歩んだ街横須賀は、全国にカレーを発信した街であると考えています。

そして、明治時代に食べられていたカレーラースを現代に蘇らせ、ここ横須賀から全国に発信を

しています。」

駅舎に戻る。

4月5日 金曜日 と。

「 横須賀観光情報 」をビデオで案内。

そして2Grに分かれて、1Grの私は9:40発の「 三崎口駅 ゆき 」に乗車。

車窓からヴェルニー公園の「 逸見波止場衛門跡 」を見る。

先日、 クルージングした横須賀港 👈️ リンクを見る。

「 YOKOSUKA軍港めぐりクルーズターミナル 」。

「本町3丁目」交差点から 「横須賀海軍施設 (アメリカ海軍横須賀基地)」入口ゲート を見る。

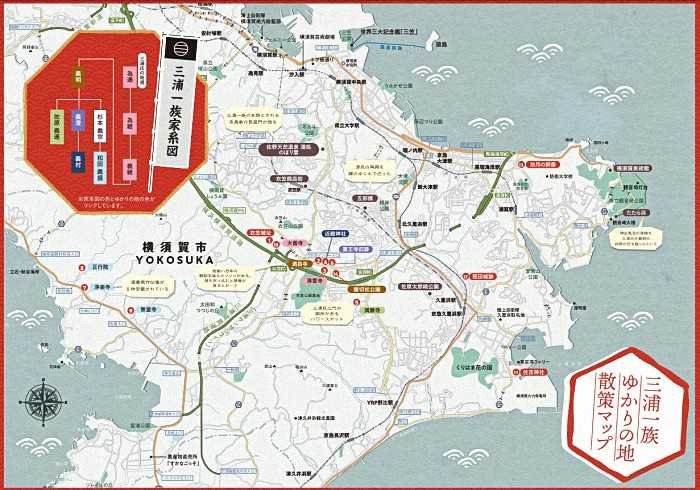

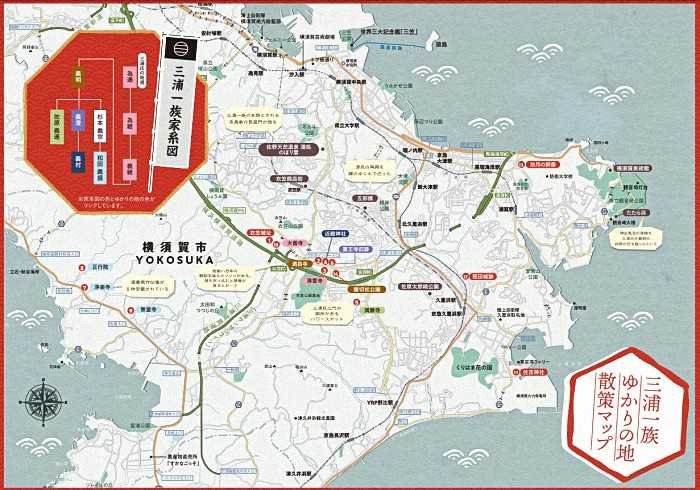

「 三浦一族ゆかりの地 散策マップ 」👈️リンク をネットから。

・・・つづく・・・

「 三浦氏の本拠地 衣笠を歩く 」に参加。

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の放映により、広く知られるようになった武家・三浦氏一族。

の始まりは、前九年の合戦で源頼義に従い、その恩賞として1063年三浦の地を与えられ衣笠城を

築いたとされる三浦為通と伝えられている。為通の孫義継以降は、源義家の「義」の通字を貰い、

義明、義澄、義村と「義」をつけ源氏との絆を深めていったのだ。

その「三浦氏の本拠地 衣笠を歩く」のであった。

集合場所は、横須賀線のJR横須賀駅改札出口に9:30に集合とのこと。

小田急線、JR東海道線を利用して大船駅へ。

横須賀線・久里浜行きの4両目に乗り、JR横須賀駅に向かったのであった。

幸い座ることが出来、うとうとしていると、途中の車内放送で、横須賀線下り方面久里浜・

横須賀ゆきの列車は15両編成の場合、逗子駅で前4両の切り離しを行うと。

ネットによると、切り離しをする理由は京浜急行のシェアが大きく需要がないことと、山が海に

迫っている地形のためにホームの延伸が難しいためとのこと。

逗子駅で後ろの11両の2両目の車両に乗り換えるが、切り離しの様子を見る。

そして11両編成になった久里浜行きの車両。

そしてJR田浦駅で停車。

JR田浦駅は、明治37年(1904)に開設されている。駅はトンネルに挟まれ、現在の11両編成の

電車では、ホームに止まりきれないため、ドアが開かない車両があるという全国でも珍しい駅と。

JR田浦駅の横須賀駅側に、明治・大正・昭和に造られた三つのトンネルが並んでいる。

中央のトンネル(下り線)は、明治22年(1889)の横須賀線開通時に完成した最も古いトンネル。

上り線の美しいれんが造りのトンネルは、複線化に伴い大正13年(1924)に増設された。

一番大きいトンネルは、昭和18年(1943)軍需輸送の引き込み線用として造られたもの。

駅の高架から三つのトンネルを見ることができるとのこと。

駅周辺は、昔は鎌を失うほど草が繁茂していたため、「失鎌(しっかま)」と呼ばれていたが、

蒸気機関車の「釜を失う」に繋がることから、同じ発音の「七釜」に文字を変えてトンネルの

名前にしたと ネットから。

この田浦駅はトンネルとトンネルに扠まれた駅で、さらにホームが短いため、この日も

11両編成の電車は先頭車両と2両目車両の一番前のドアがトンネルの中で停車してしまい、

乗り降りをすることができないのであった。

11両編成の電車は先頭車両と2両目車両の一番前のドアがトンネルの中で停車してしまい、

乗り降りをすることができないのであった。

そして「 横須賀 」駅に定刻に到着。

横須賀線は、ここ「横須賀駅」から終点の「久里浜駅」までは単線運転。

そして「横須賀駅」のすぐ先・久里浜方向に「 JR逸見トンネル 」が見えた。

直ぐその先にあるのが横須賀線最長2089m ・「 JR横須賀トンネル 」。

これは 関東では2番目、全国でも16番目という長さ と。

そして改札駅に向かって進む。

改札を出ると、既に参加者の受付が行われていた。

この日の参加者は約25名程度であった。

受付を行う。

ここから先はバスにて移動とのことで、バスの時間までしばし時間があったので

駅の近くを散策。

JR逸見トンネルの直上に建設した地上17階建ての賃貸マンション・

「Liberty Cove House」 を見る。

駅の北側にあった「 ヴェルニー公園 」を訪ねることとした。

「 ヴェルニー公園マップ 」👈️リンク。

かつては「臨海公園」の名で親しまれてきたが、公園の対岸にフランス人技師ヴェルニーが

建設に貢献した横須賀製鉄所跡地が望めることや、ヴェルニー・小栗祭が本地で毎年開催

されることなどから、フランス式庭園様式を取り入れた公園として整備を行い、平成13年度末に

完成した。

園内には、ヴェルニーと当時の勘定奉行小栗上野介忠順の胸像や、広場を中心にフランス式

花壇や噴水、洋風あずまやなどが設けられ、フランスの品種を中心とした約130種類・

約1,300株のバラが彩りを添えている。海沿いには横須賀本港を一望できるボードウォークが

あり、潮風の中で散歩を楽しめるのだ。

また、ヴェルニーの功績をたたえて建てられたヴェルニー記念館があり、体験学習の場として

利用されている。

このほか、本市の姉妹都市となっているフランスのブレスト市があるブルターニュ地方の明るく、

活気ある港町のイメージのカフェレストラン・コルセール(2005年11月15日オープン)が

ある。

「ヴェルニー案内図」をズームして。

海上自衛隊・横須賀基地の逸見岸壁の沖には「 護衛艦 いずも 」の姿が。

「 ヴェルニー公園 VERNY PARK 」碑。

公園内にあった「 戦艦「陸奥」の主砲 」

旧横須賀海軍工廠で建造された戦艦「陸奥」。

1943(昭和18)年、原因不明の爆発によって瀬戸内海柱島沖で沈没してしましましたが、

その後引き上げられた主砲が、70余年の時を経て横須賀へ里帰りしました。

1943(昭和18)年、原因不明の爆発によって瀬戸内海柱島沖で沈没してしましましたが、

その後引き上げられた主砲が、70余年の時を経て横須賀へ里帰りしました。

「 戦艦陸奥の主砲

戦艦陸奥は1921年に横須賀海軍工廠で建造されました。

完成当時は世界7大戦艦に数えられ、戦艦長門とともに連合艦隊の旗艦として活躍しました。

その主砲は41センチ連装砲4基で、射程距離は、現在設置されているヴェルニー公園から

羽田空港あたりまで届くとも言われています。

その主砲は41センチ連装砲4基で、射程距離は、現在設置されているヴェルニー公園から

羽田空港あたりまで届くとも言われています。

戦艦陸奥の主砲は、ルートミュージアムのサテライト施設でもあります。」

「 戦艦「陸奥」の主砲 」に近づいて。

「 戦艦「陸奥」主砲弾

本砲弾は「長門」型戦艦の主砲で用いられた砲弾で、九一式(昭和5年制式化)もしくは改修された

ー式徹甲弾です。

全長: 1738.5mm(弾底から風帽先端まで)

重量: 1020kg(風帽を含む)

最大弾体径: 409. 0mm

炸薬量: 14.9kg(対弾丸重量比:約1.5 % )

砲弾の重量及び発射速度による運動エネルギーにより相手の装甲を貫通した後、遅延信管が

作動して内部を破壊するようになっています。

作動して内部を破壊するようになっています。

●陸奥主砲と本徹甲弾

本徹甲弾は、風帽・被帽頭・弾体等で構成され、発射に用いられる装薬は

通常4個の薬嚢で構成され合計量は約220kgです。

●本徹甲弾の特徴

浅い角度で海面に突入するように発射された本徹甲弾は、頭部が外れ、その後弾体(平頭弾)が

水中を直進。水線下の船体に被害を与えます。

・海面突入時に風帽と被帽頭が外れます。

・頭部が平らになった平弾頭は水中を直進します。

「 全長約19メートル、重さ約100トン

」の 主砲の装填口

と「 本徹甲弾(てっこうだん)

」。水中を直進。水線下の船体に被害を与えます。

・海面突入時に風帽と被帽頭が外れます。

・頭部が平らになった平弾頭は水中を直進します。

主砲の装填口 をズームして。

「 本徹甲弾(てっこうだん) 」。

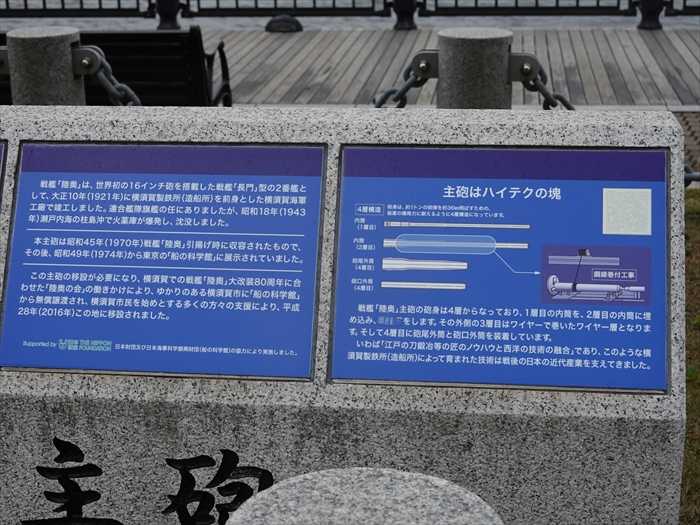

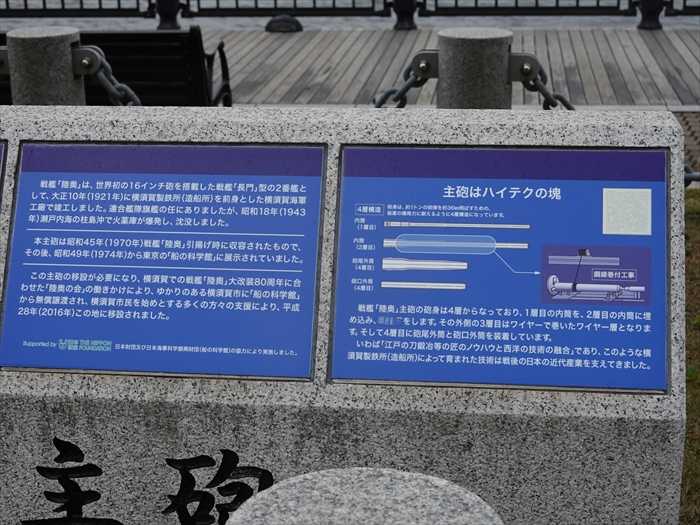

「 戦艦陸奥主砲 」案内パネル。

「戦艦「陸奥」は、世界初の16インチ砲を搭載した戦艦「長門」型の2番艦として大正10年

(1921年)に横須賀製鉄所(造船所)を前身とした横須賀海軍工廠で竣工しました。連合艦隊旗艦の

任にありましたが、昭和18年(1943年)瀬戸内海の柱島沖で火薬庫が爆発し、沈没しました。

本主砲は昭和45年(1970年)戦艦「陸奧」引揚げ時に収容されたもので、その後、昭和49年

(1974年)から東京の「船の科学館」に展示されていました。

(1974年)から東京の「船の科学館」に展示されていました。

この主砲の移設が必要になり、横須賀での戦艦「陸奥」大改装80周年に合わせた「陸奥の会」の

働きかけにより、ゆかりのある横須賀市に「船の科学館」から無償譲渡され、横須賀市民を始めと

する多くの方々の支援により、平成28年(2016年)この地に移設されました。」

働きかけにより、ゆかりのある横須賀市に「船の科学館」から無償譲渡され、横須賀市民を始めと

する多くの方々の支援により、平成28年(2016年)この地に移設されました。」

「主砲はハイテクの塊

4層構造 砲身は、約1トンの砲弾を約36km飛ばすための装薬の爆発力に耐えるように4重構造に

なっています。

4層構造 砲身は、約1トンの砲弾を約36km飛ばすための装薬の爆発力に耐えるように4重構造に

なっています。

戦艦「陸奥」主砲の砲身は4層からなっており、1層目の内筒を、2層目の内筒に埋め込み、焼◯を

します。その外側の3層目はワイヤーで巻いたワイヤー層となります。そして4層目に砲尾外筒と

砲口外筒を装着しています。

します。その外側の3層目はワイヤーで巻いたワイヤー層となります。そして4層目に砲尾外筒と

砲口外筒を装着しています。

いわば「江戸の刀鍛冶等の匠のノウハウと西洋の技術の融合」であり、このような横須賀製鉄所

(造船所)によって育まれた技術は戦後の日本の近代産業を支えてきました。」

(造船所)によって育まれた技術は戦後の日本の近代産業を支えてきました。」

「 戦艦「陸奥」の歴史 」と「 戦艦 陸奥 主砲 」。

45口径三年式40センチ砲Ⅱ型

全長:18.8メートル

重量:102トン

実口径:41センチ(砲身長 45口径)

初速:780メートル/秒

射程:38,300メートル(最大)

戦艦「陸奥」主要目(大改装後)

基準排水量:39,400トン

全長 :224.9メートル

最大幅 :34.6メートル

喫水 :9.5メートル

主兵装 :40センチ砲x8門

主兵装 :40センチ砲x8門

「戦艦陸奥 精密模1/100)」

隣接のヴェルニー記念館で公開中」。

時計台 。

「 ヴェルニー記念館 」👈️リンク。

そして 横須賀駅 に戻る。

明治22年(1889)6月に、大船~横須賀間の横須賀線開通に伴い開業し、終戦までは全国的にも

極めて重要な駅であった。

昭和15年(1940)に改築された現在の駅舎は、改築前の姿を比較的残し、古典的風格を備えて

いる。 わが国では数少ない階段のない駅としても知られている 。

ホームの屋根を支える柱の一部には、 「1886」年の銘がある古いレールが再利用 されている。

また、横須賀市の「うみかぜの路(海と緑の10,000メートルプロムナード)」の起終点として

位置付けている。

駅名板「 JR横須賀駅 」の上に 駅舎マーク(碇とカモメ)

海を想像させるきれいなブルーに、市の鳥“かもめ”と“いかり”。

横須賀らしくアメリカっぽい雰囲気も出ている。

だいぶ以前はここに時計があったのではないだろうかか?

「 昭和52年市制施行70周年期記念 横須賀風物百選 JR横須賀駅

「汽笛一声新橋を」の歌詞で知られる鉄道唱歌に「汽車より逗子をながめつつ/はや横須賀に

着きにけり/見よやドックに集りし/わが軍艦の壮大を」という一節があります。

明治22年(1889)6月16日、大船-横須賀間に開通した横須賀線の終着駅、横須賀駅開業当時の

駅頭風景を上手に表現しています。

そのころの横須賀は、現在右手に見える米海軍基地内に、明治17年(1884)に設けられた横須賀

鎮守府などの諸施設がある重要な海軍基地となっていました。一方陸軍も、明治13年(1880)から

観音崎をはじめとして市内の沿岸各所に着々と砲台を築いていました。しかし、人員や物資の

輸送は、横浜-横須賀間の船便に頼っている実情でした。

明治19年(1886)6月、陸海軍は、鉄道布設の必要性を記した請議書を海軍大臣 西郷従道、

陸軍大臣 大山巌の名を連ねて総理大臣 伊藤博文に提出しました。この求めに応じて鉄道局は、

明治20年(1887)に測量を開始し、明治21年(1888)1月に工事を起こしました。

工事費は、明治19年(1886)から始まっていた東海道線建築費から40万円支出しました。

当初終着駅は、観音崎付近へとの要望がありましたが、更に5万円から10万円の予算を必要と

するうえ、市街地を通さなければならない等の複雑な問題があり、現在地となりました。

現在の駅舎は、昭和15年(1940)に新築されたものですが、大正3年(1916)に改築した駅舎の面影を

よくとどめている貴重な建物です。

開業当時、汽車はおよそ1時間ごとに発着し、東京-横須賀間に約2時間を要しました。客車は

1・2・3等とあり、煙突の長い機関車がそれを引きました。3等運賃は39銭で、当時の米価が

1升11銭前後でしたのでかなり高かったようです。乗客数は、明治40年(1907)ごろで1日平均

1,843人と記録されています。

横須賀-久里浜間は、軍の求めにより、昭和19年(1944)4月に開通したものです。」

「 スカレー

WELCOME!! カレーの街 横須賀 」。

「 カレーの街 よこすか

日本のカレーライスは、開国を機にインドではなく英国式カレーとして伝えられたと

されています。栄養バランスの良いカレーは明治期の海軍の食事に取り入れられ人気メニューと

なり現代に引き継がれてきました。

家庭料理としてのカレーライスは、兵隊さん達によって、全国に広められたと言われています。

海軍と共に歩んだ街横須賀は、全国にカレーを発信した街であると考えています。

そして、明治時代に食べられていたカレーラースを現代に蘇らせ、ここ横須賀から全国に発信を

しています。」

駅舎に戻る。

4月5日 金曜日 と。

「 横須賀観光情報 」をビデオで案内。

そして2Grに分かれて、1Grの私は9:40発の「 三崎口駅 ゆき 」に乗車。

車窓からヴェルニー公園の「 逸見波止場衛門跡 」を見る。

先日、 クルージングした横須賀港 👈️ リンクを見る。

「 YOKOSUKA軍港めぐりクルーズターミナル 」。

「本町3丁目」交差点から 「横須賀海軍施設 (アメリカ海軍横須賀基地)」入口ゲート を見る。

「 三浦一族ゆかりの地 散策マップ 」👈️リンク をネットから。

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その… 2024.06.02

-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その… 2024.06.01

-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その… 2024.05.31

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.