PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

アメリカデイゴ、赤…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

テレビ効果による ”… New! オジン0523さん

【街路樹花壇の片喰… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんテレビ効果による ”… New! オジン0523さん

【街路樹花壇の片喰…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「衣笠城跡」を後にして「太田原街道入口」交差点まで戻り、 次の訪問地の「満昌寺」

に

向かって 神奈川県道26号線・横須賀三崎線 を北西に向かって進む。

「衣笠城跡」の追手口跡方向を振り返る。

「衣笠城址前」交差点 は、 「横浜横須賀道路」の「衣笠IC」の入口 。

さらに進むと、前方に見えて来たのが「 住吉隧道 」。

トンネル内のオレンジ色の照明には、主に低圧ナトリウムランプが使用されていた。

1960年代から普及したこのランプは、ガラス管にナトリウムの蒸気を封入したもので、

放電によってオレンジ色の光を発する。オレンジ色を選択したのは、トンネル内に漂っている

排ガスや塵、細かいゴミなどの影響を受けにくく、光が通りやすいためだ。

続いて1995(平成7)年から使われるようになった高圧型ナトリウムランプは、低圧型から

明るさを向上させ、耐用期間を約3年まで延ばした。

トンネル内照明のオレンジ色から白色への変化は、排ガス規制によって煙の量が減ることで

トンネル内の見通しが良くなったことに加え、 効率の良いLED光源が開発 されたことで、 自然に

見える白いランプが採用 されるようになったのだ と 。

片側2車線のトンネルの歩道を進む。

昭和59年(1984)2月

長さは95.0mと。

観音崎、久里浜方面は直進と。

「衣笠インター入口」交差点の手前の案内標識。

「衣笠インター入口」交差点とあるが、ここからは「横浜横須賀道路」には何故か

再び 地下通路 を利用して、「 三崎街道 」を渡る。

地下通路。

そして再び地上の歩道へ出て「満昌寺」に向かって進む。

「満昌寺西参道」と刻まれた石碑が左側に姿を現した。

「満昌寺」の墓地を見る。

「永代供養塔」の釈迦如来立像?の姿が見えた。

この濃いピンクに花は「アカバナ(ベニバナ)トキワマンサク」。

花は細いリボンのような4枚の花弁があり、春の開花期には枝先に集まるように咲くため

株全体が花に覆われ、遠くからでもその美しさが楽しめるのだ。

そして「満昌寺」に到着し山門を見る。

創建は鎌倉時代、建久5年(1194年) 、 三浦大介義明を開基として源頼朝が建立された。

そののち、仏乗禅師が中興開山となり、臨済宗建長寺派の寺となり、禅寺として今に至る。

「本尊華厳釈迦像(市重文)」をはじめ、「三浦義明坐像(国重文)」や

「天岸慧広坐像(市重文)」どが祀られており、枯山水庭園「蓬莱庭」には、茶室「如是庵」

「竹静庵」がある。

横須賀市大矢部1丁目5−10。

寺号標石「 臨済宗 建長寺派 満昌寺 」。

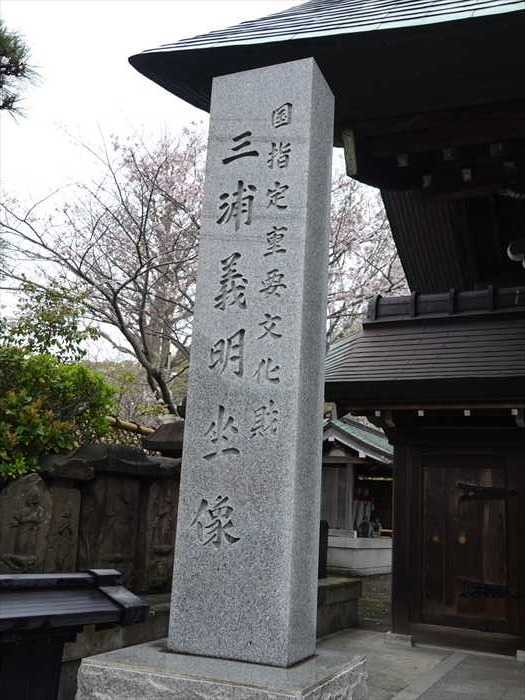

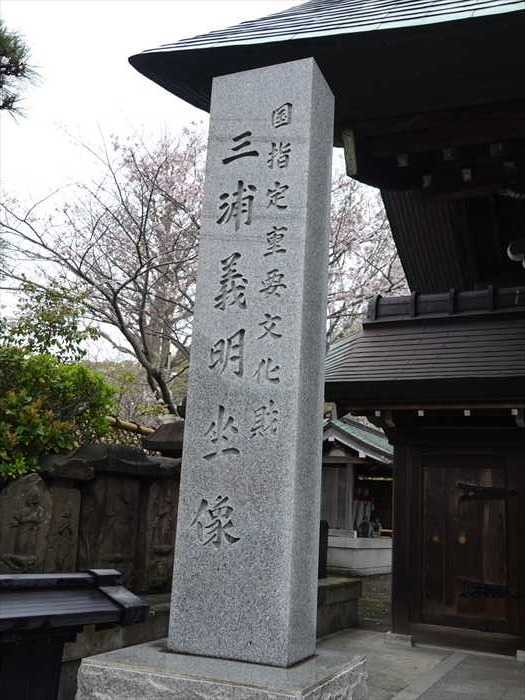

「 国指定重要文化財 三浦義明坐像 」碑。

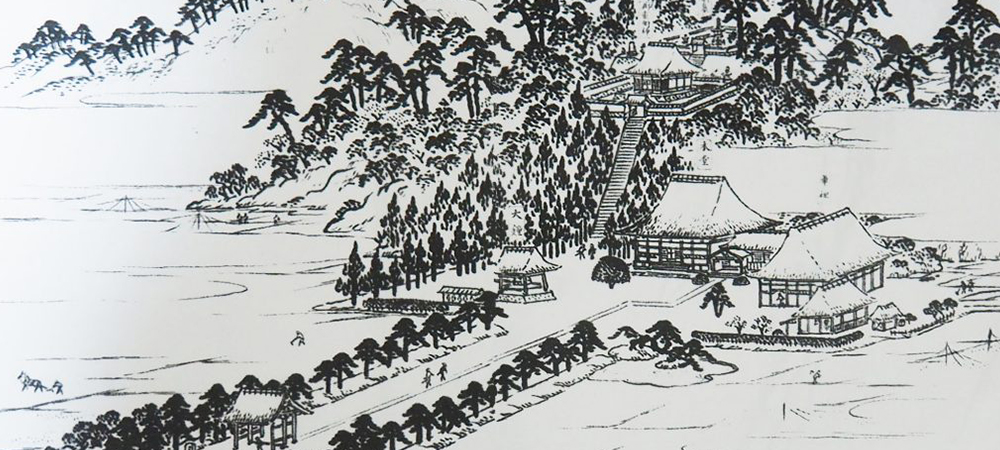

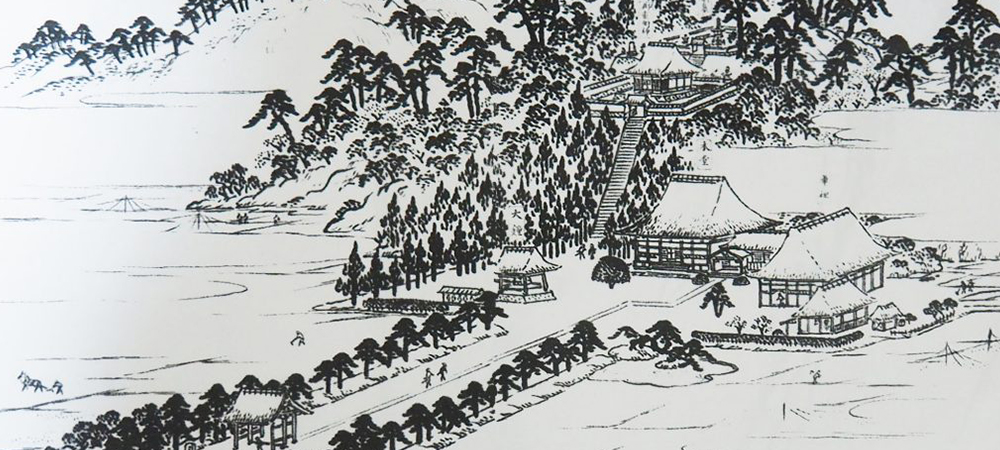

「満昌寺」絵図。

創建は鎌倉時代、建久5年(1194年) 、 三浦大介義明を開基として源頼朝が建立された。

「 鐘楼 」。

「梵鐘」。

「義明山満昌禅寺」と刻まれていた。

太平洋戦争時の金属供出により享保17年鋳造の梵鐘が失われたため、戦後再鋳造された

梵鐘。梵鐘にその旨が記録されている。 供出の事実を後世に残している意味で貴重な梵鐘である。

(享保17年鋳造、供出後、昭和46年7月再鋳)

梵鐘刻字

「義明山満昌禅寺再鋳鐘銘並序

勅修百丈清規曰大鐘暁撃則破長夜警睡眠暮撃則覚昏衢疏冥昧

雖然今次大東亜戦争勃発國家擾々之間當山三百年來所懸梵鐘被徴集

而境域闕法器現住宗禅和尚常懐再懸誓願到テ今四半世紀也于茲機縁

漸熟担信徒喜捨浄財效再鋳之誠仍來請銘乃為之曰

朝夕聞鐘謝衆恩 至心瞑目弔七魂 專祈願祖先冥福 兼念枝々葉々繁

昭和四十六年辛亥年七月十三日

建長素堂謹撰併書」

所在:満昌寺(横須賀市)」とネットから。

満昌寺では、3月11日に毎年『鎮魂の鐘』を行っている。

読経の前後、お集まりいただいた方々に東日本大震災で亡くなられた故人を想い、鎮魂の想いを

込めて鐘を撞いていただいたのだと。

13年が経ちましたが故人への想いを胸にこれからも満昌寺では、毎年行っていくとのこと。

茅葺風銅板葺の重厚な「山門」の彫刻を見る。

「 横須賀市指定重要文化財

木造天岸慧広(てんがんえこう)坐像 一躯

「木造天岸慧広坐像 」 。

「 木造宝冠釈迦如来坐像 」。

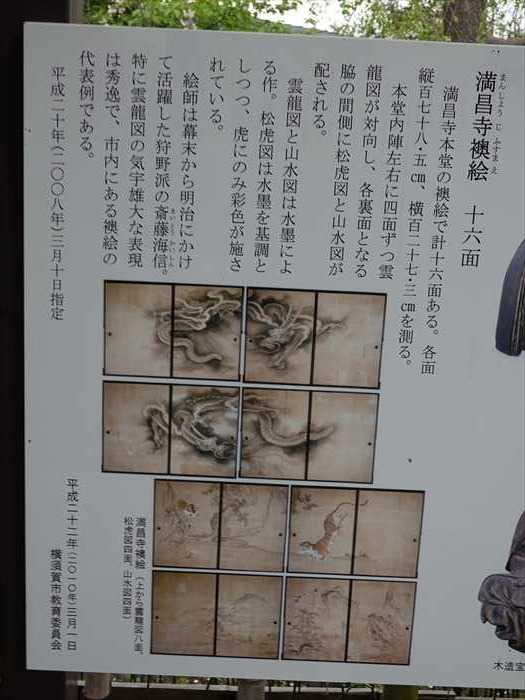

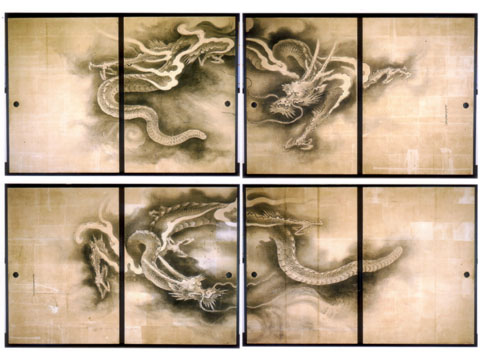

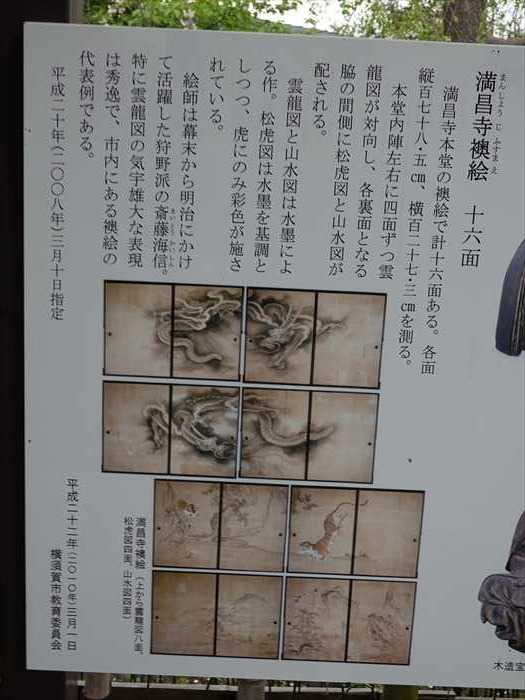

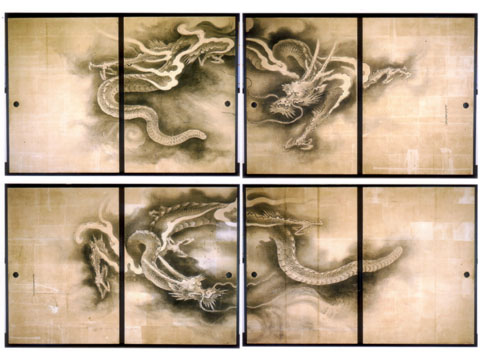

「 満昌寺襖絵 十六面

満昌寺襖絵(上から雲龍図八面、松虎図四面、山水図四面)。

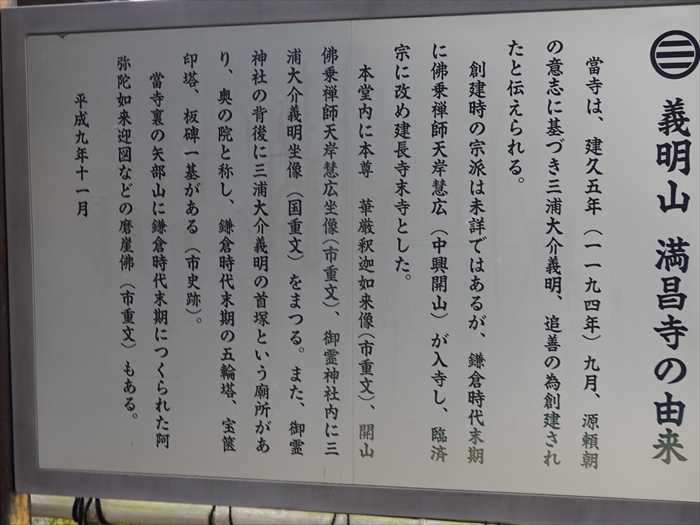

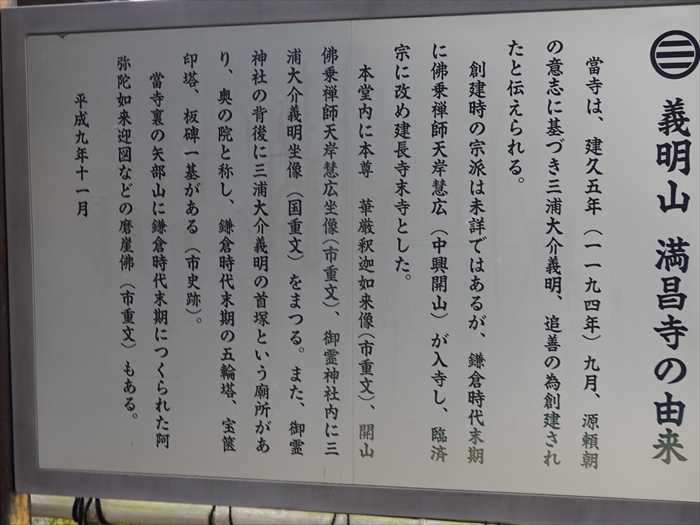

「 義明山 満昌寺の由来

當寺は、建久五年(一一九四年)九月、源頼朝の意志に基づき三浦大介義明、追善の為創建されたと

伝えられる。

茅葺風銅板葺の重厚な山門の直ぐ左手には「 庚申塔群 」が。

14基の庚申塔と1基の石仏が基壇上に整然と並んでいた。

庚申塔は笠付型6基、駒型6基、光背型1基、柱状型1基で、最も古いものは江戸時代

寛文13年(1673)に造立された笠付型青面金剛庚申塔、新しいものは明治16年(1883)造立の

駒型文字庚申塔「庚申 申子 塔」である。

最も興味を引くのは、文化5年(1808)造立の青面金剛庚申塔で、胡坐を組んだ邪鬼が右腕を立て、

肘と頭で青面金剛を支えながら踏ん張っている姿の庚申塔だ。

一番大きい上記写真中央の「 石碑(貞享4年(1687年)銘) 」

庚申塔(元禄6年(1693年)銘) 。

「 満昌寺」案内図。

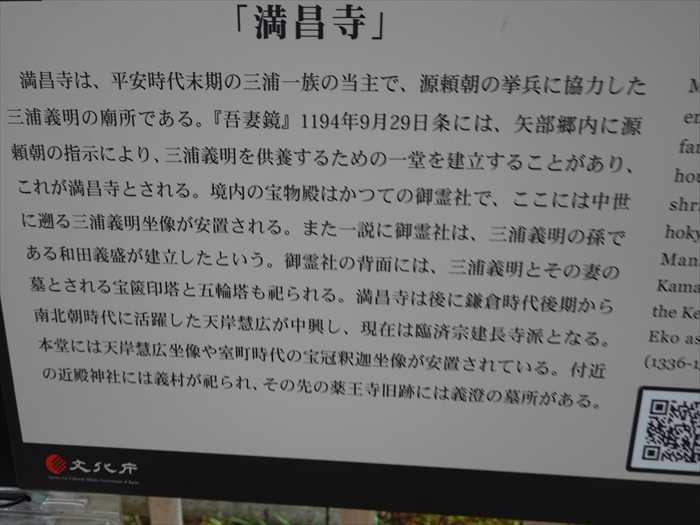

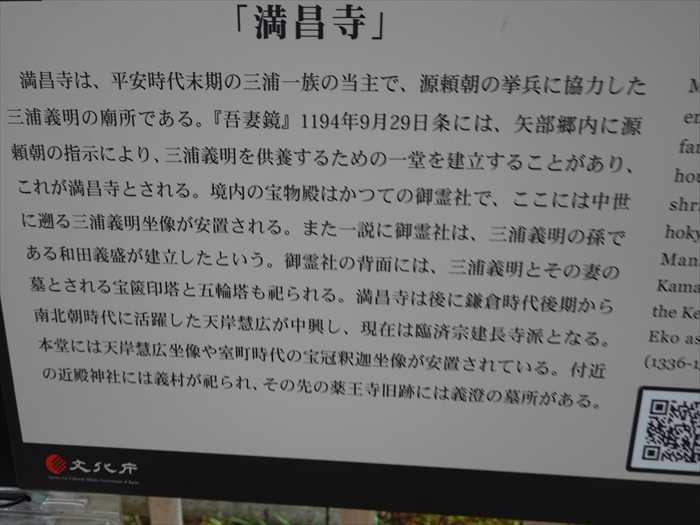

『吾妻鏡』1194年9月29日条には、矢部郷内に源頼朝の指示により、三浦義明を供養するための

一堂を建立することがあり、これが満昌寺とされる。境内の宝物殿はかつての御霊社で、

ここには中世に遡る(さかのぼる)三浦義明坐像が安置される。また一説に御霊社は、

三浦義明の孫である和田義盛が建立したという。御霊社の背面には、三浦義明とその妻の墓と

される宝篋印塔と五輪塔も祀られる。満昌寺は後に鎌倉時代後期から南北朝時代に活躍した

天岸慧広が中興し、現在は臨済宗建長寺派となる。

「 満昌寺 境内図 」。

分かりやすい境内配置図。

「 三浦一族ゆかりの地を巡る 満昌寺 」。

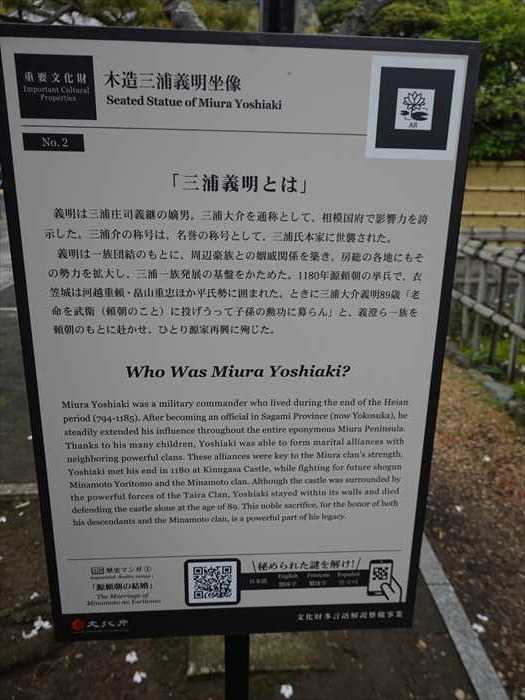

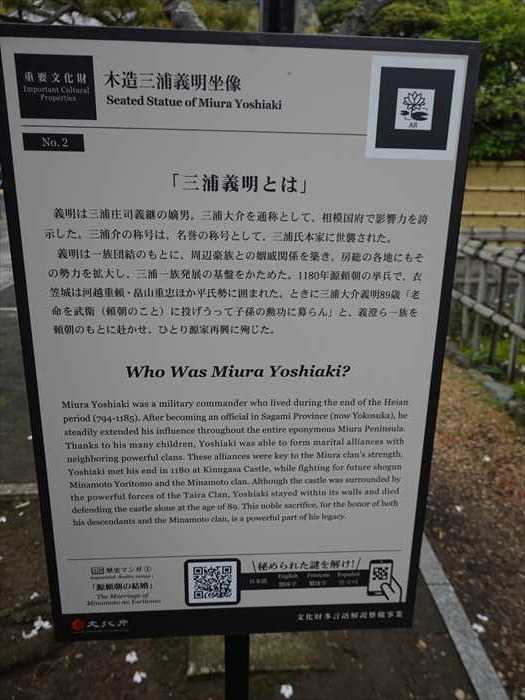

「 木造三浦義明坐像

「三浦義明とは」

「 木造三浦義明坐像 」。

山門を入って左手に立つ「 三界萬霊等 」と 千手観音菩薩石像。

そしてその右隣に、寄棟造りの覆屋に鎮座する 六地蔵尊像 。

赤い涎掛けをした「 六地蔵尊像 」。

「 三界萬霊等 」と「 千手観音菩薩石像 」 。

「山門」を潜り再び「鐘楼」を振り返る。

そして正面に寄棟造りで均衡のとれた「 本堂 」。

繰り返しになるが、鎌倉時代の建久五年(1194)、源頼朝が源氏再興の捨石となった

忠臣・三浦大助義明を追善するために創建したと伝わる。

三浦義明は、治承四年(1180)に平氏勢の攻撃を受け、衣笠城にて89歳で戦死。

創建時の宗派は不詳だが、鎌倉時代末期に佛乗禅師・天岸慧広が中興開山となり、臨済宗に改め

建長寺末寺とした。

江戸時代宝永二年(1705)に火災に遭って堂宇が焼失したが、寛延二年(1749)に

仏心禅師が再建し、山号を雲龍山から義明山に改めたと伝える。 臨済宗建長寺派で、本尊は

禅定印を結ぶ木造宝冠釈迦如来坐像で南北朝時代の作。

本堂の裏山に、三浦義明の孫和田義盛が建暦2年(1212)に境内鎮護のために建てた

御霊神社があり、三浦大介義明坐像を祀る。 御霊神社の後方に義明の首塚といわれる

三浦義明廟所(奥之院と称す)があり、瓦塀で囲まれた廟所に、義明と妻の供養塔とされる

宝篋印塔と五輪塔が鎮座。

左手に露盤宝珠を乗せた宝形造りの地蔵堂、本堂右手に玄関と庫裡が建つ。

庫裡前には小さな庭があり、雪見燈籠とみられる石燈籠と、軸部に浅く四方仏を刻んだ

石造り九重層塔が佇む。

本堂裏山の中腹には、満昌寺を守護する御霊神社が建ち、三浦義明像を安置している。

そして、御霊神社の後方に「義明の首塚」といわれる三浦義明廟所がある。

以前鐘楼が建っていた場所には、年配者の参詣に配慮してなのか東屋が設けられていた。

「本堂」に近づいて。

白壁の中心には、花頭窓が。

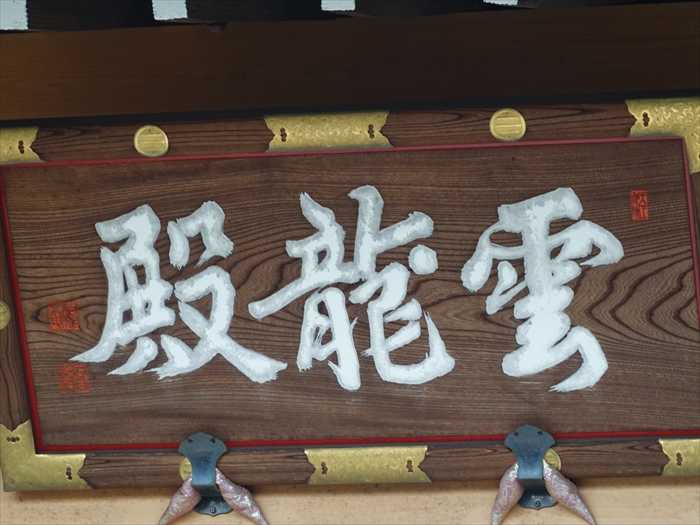

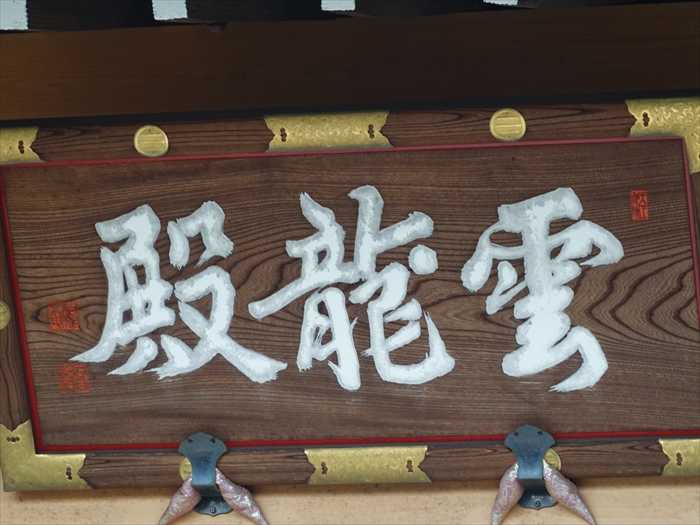

「本堂」の 扁額 「 雲龍殿 」。

現住職・永井宗寛氏が本堂の内陣に案内して下さり、説明をして下さいました。

この日は「 雲龍図4面 」が展示されていた。

ズームして。

「 松虎図4面 」。

左側をズームして。

右側をズームして。

再び「 木造三浦義明坐像 」。

外に出て「本堂」の屋根を見上げる。

見事な鬼瓦には 三浦氏の家紋・「丸に三つ引き」 。

再び本堂の花頭窓を。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

向かって 神奈川県道26号線・横須賀三崎線 を北西に向かって進む。

「衣笠城跡」の追手口跡方向を振り返る。

「衣笠城址前」交差点 は、 「横浜横須賀道路」の「衣笠IC」の入口 。

さらに進むと、前方に見えて来たのが「 住吉隧道 」。

トンネル内のオレンジ色の照明には、主に低圧ナトリウムランプが使用されていた。

1960年代から普及したこのランプは、ガラス管にナトリウムの蒸気を封入したもので、

放電によってオレンジ色の光を発する。オレンジ色を選択したのは、トンネル内に漂っている

排ガスや塵、細かいゴミなどの影響を受けにくく、光が通りやすいためだ。

続いて1995(平成7)年から使われるようになった高圧型ナトリウムランプは、低圧型から

明るさを向上させ、耐用期間を約3年まで延ばした。

トンネル内照明のオレンジ色から白色への変化は、排ガス規制によって煙の量が減ることで

トンネル内の見通しが良くなったことに加え、 効率の良いLED光源が開発 されたことで、 自然に

見える白いランプが採用 されるようになったのだ と 。

片側2車線のトンネルの歩道を進む。

昭和59年(1984)2月

長さは95.0mと。

観音崎、久里浜方面は直進と。

「衣笠インター入口」交差点の手前の案内標識。

「衣笠インター入口」交差点とあるが、ここからは「横浜横須賀道路」には何故か

再び 地下通路 を利用して、「 三崎街道 」を渡る。

地下通路。

そして再び地上の歩道へ出て「満昌寺」に向かって進む。

「満昌寺西参道」と刻まれた石碑が左側に姿を現した。

「満昌寺」の墓地を見る。

「永代供養塔」の釈迦如来立像?の姿が見えた。

この濃いピンクに花は「アカバナ(ベニバナ)トキワマンサク」。

花は細いリボンのような4枚の花弁があり、春の開花期には枝先に集まるように咲くため

株全体が花に覆われ、遠くからでもその美しさが楽しめるのだ。

そして「満昌寺」に到着し山門を見る。

創建は鎌倉時代、建久5年(1194年) 、 三浦大介義明を開基として源頼朝が建立された。

そののち、仏乗禅師が中興開山となり、臨済宗建長寺派の寺となり、禅寺として今に至る。

「本尊華厳釈迦像(市重文)」をはじめ、「三浦義明坐像(国重文)」や

「天岸慧広坐像(市重文)」どが祀られており、枯山水庭園「蓬莱庭」には、茶室「如是庵」

「竹静庵」がある。

横須賀市大矢部1丁目5−10。

寺号標石「 臨済宗 建長寺派 満昌寺 」。

「 国指定重要文化財 三浦義明坐像 」碑。

「満昌寺」絵図。

創建は鎌倉時代、建久5年(1194年) 、 三浦大介義明を開基として源頼朝が建立された。

「 鐘楼 」。

「梵鐘」。

「義明山満昌禅寺」と刻まれていた。

太平洋戦争時の金属供出により享保17年鋳造の梵鐘が失われたため、戦後再鋳造された

梵鐘。梵鐘にその旨が記録されている。 供出の事実を後世に残している意味で貴重な梵鐘である。

(享保17年鋳造、供出後、昭和46年7月再鋳)

梵鐘刻字

「義明山満昌禅寺再鋳鐘銘並序

勅修百丈清規曰大鐘暁撃則破長夜警睡眠暮撃則覚昏衢疏冥昧

雖然今次大東亜戦争勃発國家擾々之間當山三百年來所懸梵鐘被徴集

而境域闕法器現住宗禅和尚常懐再懸誓願到テ今四半世紀也于茲機縁

漸熟担信徒喜捨浄財效再鋳之誠仍來請銘乃為之曰

朝夕聞鐘謝衆恩 至心瞑目弔七魂 專祈願祖先冥福 兼念枝々葉々繁

昭和四十六年辛亥年七月十三日

建長素堂謹撰併書」

所在:満昌寺(横須賀市)」とネットから。

満昌寺では、3月11日に毎年『鎮魂の鐘』を行っている。

読経の前後、お集まりいただいた方々に東日本大震災で亡くなられた故人を想い、鎮魂の想いを

込めて鐘を撞いていただいたのだと。

13年が経ちましたが故人への想いを胸にこれからも満昌寺では、毎年行っていくとのこと。

茅葺風銅板葺の重厚な「山門」の彫刻を見る。

「 横須賀市指定重要文化財

木造天岸慧広(てんがんえこう)坐像 一躯

天岸慧広は満昌寺の中興開山で、鎌倉円覚寺第一座、また鎌倉報国寺の開山であった

名僧で、建武ニ年(一三三五年)に没した。

名僧で、建武ニ年(一三三五年)に没した。

玉眼入り寄木造り、像高は七十六cm。その姿は曲碌に安座し、両袖と裳裾を垂下する

全身像である。頭面部の個性的な風貌を実写的にとらえており、没後間もないころに

全身像である。頭面部の個性的な風貌を実写的にとらえており、没後間もないころに

制作されたものであろう。

昭和四十四年(一九六九年)八月十一日指定

木造宝冠釈迦如来坐像 一躯

本像は満昌寺本尊で、玉眼入り寄木造り、像高三十六・六cmの坐像である。

髪を高くゆいあげた頭部に銅製の宝冠をいただき、禅定印を結ぶ。目鼻立ちの輪郭が

あざやかな面部は張りを失わず、体躯は量感がある。着衣はひだがやや太く柔軟さに

欠けるが、宋元風の装飾をよく伝えている。南北町時代(十四世紀後半)の作品。

あざやかな面部は張りを失わず、体躯は量感がある。着衣はひだがやや太く柔軟さに

欠けるが、宋元風の装飾をよく伝えている。南北町時代(十四世紀後半)の作品。

昭和五十七年(一九八二年)四月二十六日指定」

「木造天岸慧広坐像 」 。

「 木造宝冠釈迦如来坐像 」。

「 満昌寺襖絵 十六面

満昌寺本堂の襖絵で計十六面ある。各面縦百七十八・五cm、横百二十七・cmを測る。

本堂内陣左右に四面ずつ雲龍図が対向し、各裏面となる脇の間側に松虎図と山水図が

配される。

雲龍図と山水図は水墨による作。松虎図は水墨を基調としつつ、虎にのみ彩色が施されている。

絵師は幕末から明治にかけて活躍した狩野派の斎藤海信。

特に雲龍図の気宇雄大な表現は秀逸で、市内にある襖絵の代表例である。

平成二十年(二〇〇八年)三月十日指定」

満昌寺襖絵(上から雲龍図八面、松虎図四面、山水図四面)。

「 義明山 満昌寺の由来

當寺は、建久五年(一一九四年)九月、源頼朝の意志に基づき三浦大介義明、追善の為創建されたと

伝えられる。

創建時の宗派は未詳ではあるが、鎌倉時代末期に佛乗禅師天岸慧広(中興開山)が入寺し、臨済宗に

改め建長寺末寺とした。

改め建長寺末寺とした。

本堂内に本尊 華厳釈迦如来像(市重文)、開山佛乗禅師天岸慧広坐像(市重文)、御霊神社内に

三浦大介義明坐像(国重文)をまつる。また、御霊神社の背後に三浦犬介義明の首塚という廟所が

あり、奥の院と称し、鎌倉時代末期の五輪塔、宝篋印塔、板碑一基がある(市史跡)。

三浦大介義明坐像(国重文)をまつる。また、御霊神社の背後に三浦犬介義明の首塚という廟所が

あり、奥の院と称し、鎌倉時代末期の五輪塔、宝篋印塔、板碑一基がある(市史跡)。

當寺裏の矢部山に鎌倉時代末期につくられた阿弥陀来迎図などの磨崖仏(市重文)もある。

平成九年十一月」

茅葺風銅板葺の重厚な山門の直ぐ左手には「 庚申塔群 」が。

14基の庚申塔と1基の石仏が基壇上に整然と並んでいた。

庚申塔は笠付型6基、駒型6基、光背型1基、柱状型1基で、最も古いものは江戸時代

寛文13年(1673)に造立された笠付型青面金剛庚申塔、新しいものは明治16年(1883)造立の

駒型文字庚申塔「庚申 申子 塔」である。

最も興味を引くのは、文化5年(1808)造立の青面金剛庚申塔で、胡坐を組んだ邪鬼が右腕を立て、

肘と頭で青面金剛を支えながら踏ん張っている姿の庚申塔だ。

一番大きい上記写真中央の「 石碑(貞享4年(1687年)銘) 」

庚申塔(元禄6年(1693年)銘) 。

「 満昌寺」案内図。

『吾妻鏡』1194年9月29日条には、矢部郷内に源頼朝の指示により、三浦義明を供養するための

一堂を建立することがあり、これが満昌寺とされる。境内の宝物殿はかつての御霊社で、

ここには中世に遡る(さかのぼる)三浦義明坐像が安置される。また一説に御霊社は、

三浦義明の孫である和田義盛が建立したという。御霊社の背面には、三浦義明とその妻の墓と

される宝篋印塔と五輪塔も祀られる。満昌寺は後に鎌倉時代後期から南北朝時代に活躍した

天岸慧広が中興し、現在は臨済宗建長寺派となる。

本堂には天岸慧広坐像や室町時代の宝冠釈迦坐像が安置されている。付近の近殿神社には

義村が祀られ、その先の薬王寺旧跡には義澄の墓所がある。」

義村が祀られ、その先の薬王寺旧跡には義澄の墓所がある。」

「 満昌寺 境内図 」。

分かりやすい境内配置図。

「 三浦一族ゆかりの地を巡る 満昌寺 」。

「 木造三浦義明坐像

「三浦義明とは」

義明は三浦庄司義継の嫡男。三浦大介を通称として、相模国府で影響力を誇示した。

三浦介の称号は、名誉の称号として、三浦氏本家に世襲された。

三浦介の称号は、名誉の称号として、三浦氏本家に世襲された。

義明は一族団結のもとに、周辺豪族との姻戚関係を築き、房総の各地にもその勢力を拡大し、

三浦一族発展の基盤をかためた。1180年源頼朝の挙兵で、衣笠城は河越重頼・畠山重忠ほか

平氏勢に囲まれた。ときに三浦大介義明89歳「老命を武衛(頼朝のこと)に投げうって子孫の

勲功に募らん」と、義澄ら一族を頼朝のもとに赴かせ、ひとり源家再興に殉じた。」

三浦一族発展の基盤をかためた。1180年源頼朝の挙兵で、衣笠城は河越重頼・畠山重忠ほか

平氏勢に囲まれた。ときに三浦大介義明89歳「老命を武衛(頼朝のこと)に投げうって子孫の

勲功に募らん」と、義澄ら一族を頼朝のもとに赴かせ、ひとり源家再興に殉じた。」

「 木造三浦義明坐像 」。

山門を入って左手に立つ「 三界萬霊等 」と 千手観音菩薩石像。

そしてその右隣に、寄棟造りの覆屋に鎮座する 六地蔵尊像 。

赤い涎掛けをした「 六地蔵尊像 」。

「 三界萬霊等 」と「 千手観音菩薩石像 」 。

「山門」を潜り再び「鐘楼」を振り返る。

そして正面に寄棟造りで均衡のとれた「 本堂 」。

繰り返しになるが、鎌倉時代の建久五年(1194)、源頼朝が源氏再興の捨石となった

忠臣・三浦大助義明を追善するために創建したと伝わる。

三浦義明は、治承四年(1180)に平氏勢の攻撃を受け、衣笠城にて89歳で戦死。

創建時の宗派は不詳だが、鎌倉時代末期に佛乗禅師・天岸慧広が中興開山となり、臨済宗に改め

建長寺末寺とした。

江戸時代宝永二年(1705)に火災に遭って堂宇が焼失したが、寛延二年(1749)に

仏心禅師が再建し、山号を雲龍山から義明山に改めたと伝える。 臨済宗建長寺派で、本尊は

禅定印を結ぶ木造宝冠釈迦如来坐像で南北朝時代の作。

本堂の裏山に、三浦義明の孫和田義盛が建暦2年(1212)に境内鎮護のために建てた

御霊神社があり、三浦大介義明坐像を祀る。 御霊神社の後方に義明の首塚といわれる

三浦義明廟所(奥之院と称す)があり、瓦塀で囲まれた廟所に、義明と妻の供養塔とされる

宝篋印塔と五輪塔が鎮座。

左手に露盤宝珠を乗せた宝形造りの地蔵堂、本堂右手に玄関と庫裡が建つ。

庫裡前には小さな庭があり、雪見燈籠とみられる石燈籠と、軸部に浅く四方仏を刻んだ

石造り九重層塔が佇む。

本堂裏山の中腹には、満昌寺を守護する御霊神社が建ち、三浦義明像を安置している。

そして、御霊神社の後方に「義明の首塚」といわれる三浦義明廟所がある。

以前鐘楼が建っていた場所には、年配者の参詣に配慮してなのか東屋が設けられていた。

「本堂」に近づいて。

白壁の中心には、花頭窓が。

「本堂」の 扁額 「 雲龍殿 」。

現住職・永井宗寛氏が本堂の内陣に案内して下さり、説明をして下さいました。

満昌寺襖絵(まんしょうじふすまえ)

指定年月日:平成20年(2008年)3月10日

満昌寺本堂の襖絵で、松虎図4面・雲龍図8面・山水図4面の計16面があり、本堂内陣左右に

4面ずつ雲龍図が対向し、各裏面となる脇の間に松虎図と山水図が配される。

4面ずつ雲龍図が対向し、各裏面となる脇の間に松虎図と山水図が配される。

紙本墨画(松虎図のみ一部著色)で、各面縦178.5cm、横127.3cmを測る。

幕末から明治時代にかけての狩野派の絵師である斎藤海信の作で、市内の代表的な襖絵である。

「 雲龍図8面 」

幕末から明治時代にかけての狩野派の絵師である斎藤海信の作で、市内の代表的な襖絵である。

「 雲龍図8面 」

この日は「 雲龍図4面 」が展示されていた。

ズームして。

「 松虎図4面 」。

左側をズームして。

右側をズームして。

再び「 木造三浦義明坐像 」。

外に出て「本堂」の屋根を見上げる。

見事な鬼瓦には 三浦氏の家紋・「丸に三つ引き」 。

再び本堂の花頭窓を。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.11

-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その… 2024.06.10

-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その… 2024.06.09

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.