PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(93)ユネスコ【世界遺産】

(252)美術館・博物館

(1927)楽しい『海外旅行』の話

(384)国内旅行

(36)アメリカ・カナダ

(103)「韓国」

(173)フランス

(40)ペルー

(150)アルゼンチン

(17)ブラジル

(8)スロベニア

(25)クロアチア

(67)ボスニア・ヘルツェゴビナ

(8)モンテネグロ

(6)ドイツ

(2)ネパール

(9)ベトナム

(2)カンボジア

(4)南アフリカ

(32)ジンバブエ

(28)ボツワナ

(13)メキシコ

(115)ロシア

(66)香港・マカオ

(17)インドネシア

(55)ニュージーランド

(61)マレーシア

(48)政治・経済

(50)旅のアイテム

(190)見逃せないニュース

(153)『感謝』

(37)映画

(57)「読書」

(72)スポーツ

(135)テレビ

(101)話題の人

(52)近況報告

(791)歌舞伎

(97)大相撲

(735)東京寺社&庭園散歩♪

(180)テーマ: 美術館・展覧会・ギャラリー(8526)

カテゴリ: 美術館・博物館

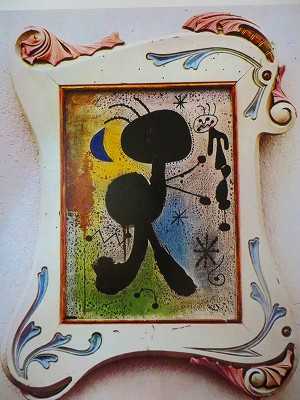

ミロの『モデルニスモ様式の額に入れた絵』の額は蚤の市で見つかりました。お宝鑑定団に出したいですね

ジョアン・ミロ作『アール・ヌーヴォーの額に入った絵画』

『モデルニスモ様式の額に入れた絵』1943年

「モデルニスモ」とは・・・?

ガウディに代表されるカタロニア世紀末の

アール・ヌーヴォーを意味する。

繁栄の極みにあったバルセロナの街を

さまよい歩くうちに、

若きミロの目にとまった世紀の夢。

彼はそこに自分の野生の夢を重ね、

われわれの前に差し出している

Joan Miró

ジョアン・ミロ

1893年4月20日〜1983年12月25日(90歳没)

Joan Miró i Ferrà ( ジョアン・ミロー・イ・ファラー)

画家・彫刻家・陶芸家・壁画家。

ホアン・ミロ(カタロニア語読み)

パリでシュルレアリスム運動に参加し

20世紀美術に独自の地位を築いた。

1942年 (49歳 ) 家族とともスペイン

バルセロナに戻ったミロは・・・

フォルゲーロレス街に居を構え、

以前同様、

クレディト街のアトリエで制作を続けた。

ここでは彼が生まれた所であり、

1944年に死を迎えるまで母親が住んでいた。

『星座』には、生きものや、

星や彼の内側の世界が表現されている。

ましてモデルとか、夢とか、

本能的などにも頼ってはいない。

外的世界をいっさい捨て、

彼自身の自我の奥底から湧き上がってくるものを取り入れている。

いよいよミロと他の画家との

少なくとも・・・

絵を見慣れた人々が、

ミロの作品を見誤ることはないだろうし、

かなりずうずうしい画家にしたところで、

ミロの作品を盗用することなどできないはずだ

ミロの作品は・・・

今やまぎれもない彼自身のものになった。

つまりミロは・・・

外的世界に通じる言葉を使わず、

誰にでもわかるが、

誰にも繰り返せない

独自の造形言語で話し始めたのである。

1942年(49歳)から、

翌年にかけて制作されたかなりの量の作品は、

いずれも紙の上に描かれている。

これにはありとあらゆる用具が使われた。

鉛筆、墨、水彩、パステル、グワッシュ、

ベンジンを混ぜた絵具、色鉛筆、

それに黒いちごジャムのような

普通使われないようなものまで・・・。

この頃の作品は、ほとんど錬金術に近い。

他の画家なら、

さしずめ師匠について

技術を完全にマスターしようとするところだが、

ミロは自分が使うさまざまな用具から、

思いがけないものを発見する喜びを感じ、

その制作過程で衝撃的な驚きを待ち望むのである。

つまり、

自分の意思通りに用具を使うのではなく、

むしろそれがもたらす暗示に期待をかけるのである。

こうした

冒険心とか、研究心は・・・

生涯にわたって、

ミロの制作活動に平均して見られるが、

時にはかなり強く現れたりする。

紙に描いた一連の作品の題材は・・・

たとえば女、鳥、星、というように

明らかに限られている。

しかし、

さまざまな工夫をこらすことによって、

新しいフォルムが次々と誕生した。

こうして女や星や鳥たちは、

画家の尽きることのない想像によって無限に結合し、

よく見かける題材になった。

この他に見かけるのは、

大小さまざまな形の人物だ。

たとえば、

『アール・ヌーヴォー調の額に入った絵画』

(モデルニスモ様式の額に入れられた絵) では、

画面いっぱいを占める人物と、

そのそばに見える違った手法で描かれた

小さな人物とが対照をなしている。

この作品は・・・

1943年にカンヴァスを使って描いた

2、3点の油彩画のうちの1点で、

額に合わせて描いたミロの唯一の作品である。

このアール・ヌーヴォー調の額は・・・

(モデルニスモ様式の額)

バルセロナの蚤の市に足繁く通っていた

ジョアン・プラッツ がそこで手に入れたものだが、

ミロはこれを見てすぐに、

自分のもとにしばらく預かれないかと申し出る。

もちろん、

ブラッツはこれを承諾し、

しばらくして受け取りに行って驚かされるのである。

額には問題の絵がきちんと入っていたのだ

この頃描かれた記号や図案は・・・

膨大な数にのぼる。

と言うのも、

画家は、

自分自身を表現しようとしたばかりだけでなく、

独自の造形言語を作り出したからだ。

こうした言語は生きたものであり、

当然、

次々と新しいものと入れ替わっていく。

フォルムのいくつかは脇に寄せられ、

代わって他のものが決定的な位置を占める。

たとえば、

目鼻をもった人物とか、

ミロの宇宙を形成する太陽や月や星のような天体とか、

交叉する4本か6本の線や球の中で終わる波線や波線、

中央点から伸びた螺旋などで形造られる。

脱出の様子のような記号などなど・・・。

油彩画を中断して四年後の 1944年、

小さめのカンヴァスを使い、

ミロはまた描き始めた。

ここでは図形を目立たせるような空間を作るため、

カンヴァスの肌理をそのまま出して背景に変化をつけている。

色彩は、相変わらず単色を使い、

完全に限られた所にだけ塗っている。

これらの作品の大半は驚くほど単純で、

画面には人物が・・・、

二人と星がいくつか、

それにその他の天体や記号しか見られない。

これは独自の言語を練っていくうえで、

最小の要素でできるだけ多くを語らせようとした結果である。

人物には、

特別な動きも感傷や情熱のかけらも見られず、

ただ宇宙全体の一部をなしている。

1945年という年は・・・

作品数からして、

かなり多くの人々に名前を広めた一時期と言えるだろう。

黒の背景を伴った2点の作品を除けば、

この頃の作品には決まったように、

グレーがかったブルーとか、

薄いブルーといった明るい背景が描かれている。

画面は大きな人物とか鳥、

天体、記号などで占められ、

なかでもよく見る記号は・・・

曲線や直線、

波線で形造られた二つ一組の黒い円形だ。

これは 『星座』 によく現れた星を象徴している。

作品によってまちまちだが、

これらの要素には画面へのアレンジによって、

命の息吹と動きが与えられている。

人物の大半は細い、

繊細なタッチの線描で表現され、

ここには単色が適度に置かれてる。

フォルムが重なった部分には別の色が塗られ、

特に目や女性器、

足などの

ミロを最も惹きつける部分が強調されている。

目や女性器のフォルムには相互性が見られるが、

これは使われる無数のフォルムの省略化を意味し、

この先のミロの作品にもしょっちゅう見られる特徴である。

また、

こうした手の込んだ方法と並んで、

この頃の作品の多くには絵具をたっぷりつけた

太い筆でほとんど一筆描きしたような

記号や図形も見られる。

たとえば 『夜の中の女と鳥』 はその好例で、

これとは反対の方法で描かれた

図形が画面にリズムをもたらし、

その対比によって両者を強調しようとしている。

1946年の多数の作品は・・・

基本的に過去二年間の作品を踏襲しているが、

表記や図案の発明により自由な傾向が現れている。

『日の出の女と鳥』 にはそれが見られる。

画面中央には一人の人物が描かれ、

男性器と女性器をあらわにしているが、

ミロはこれを少しも臆することなく示している。

ここでミロは、これを限りに苦痛的な変形を捨て、

この先、図案の動きや色彩に工夫をこらし、

もっとユーモアがあり、

荒々しい力のある作品へと向かって行こうとしている。

(参考文献:美術出版社/Joan Miróジョアン・ミロより)

(写真撮影:ほしのきらり)

ミロにぽち

ジョアン・ミロ作『アール・ヌーヴォーの額に入った絵画』

『モデルニスモ様式の額に入れた絵』1943年

「モデルニスモ」とは・・・?

ガウディに代表されるカタロニア世紀末の

アール・ヌーヴォーを意味する。

繁栄の極みにあったバルセロナの街を

さまよい歩くうちに、

若きミロの目にとまった世紀の夢。

彼はそこに自分の野生の夢を重ね、

われわれの前に差し出している

Joan Miró

ジョアン・ミロ

1893年4月20日〜1983年12月25日(90歳没)

Joan Miró i Ferrà ( ジョアン・ミロー・イ・ファラー)

画家・彫刻家・陶芸家・壁画家。

ホアン・ミロ(カタロニア語読み)

パリでシュルレアリスム運動に参加し

20世紀美術に独自の地位を築いた。

1942年 (49歳 ) 家族とともスペイン

バルセロナに戻ったミロは・・・

フォルゲーロレス街に居を構え、

以前同様、

クレディト街のアトリエで制作を続けた。

ここでは彼が生まれた所であり、

1944年に死を迎えるまで母親が住んでいた。

『星座』には、生きものや、

星や彼の内側の世界が表現されている。

ましてモデルとか、夢とか、

本能的などにも頼ってはいない。

外的世界をいっさい捨て、

彼自身の自我の奥底から湧き上がってくるものを取り入れている。

いよいよミロと他の画家との

少なくとも・・・

絵を見慣れた人々が、

ミロの作品を見誤ることはないだろうし、

かなりずうずうしい画家にしたところで、

ミロの作品を盗用することなどできないはずだ

ミロの作品は・・・

今やまぎれもない彼自身のものになった。

つまりミロは・・・

外的世界に通じる言葉を使わず、

誰にでもわかるが、

誰にも繰り返せない

独自の造形言語で話し始めたのである。

1942年(49歳)から、

翌年にかけて制作されたかなりの量の作品は、

いずれも紙の上に描かれている。

これにはありとあらゆる用具が使われた。

鉛筆、墨、水彩、パステル、グワッシュ、

ベンジンを混ぜた絵具、色鉛筆、

それに黒いちごジャムのような

普通使われないようなものまで・・・。

この頃の作品は、ほとんど錬金術に近い。

他の画家なら、

さしずめ師匠について

技術を完全にマスターしようとするところだが、

ミロは自分が使うさまざまな用具から、

思いがけないものを発見する喜びを感じ、

その制作過程で衝撃的な驚きを待ち望むのである。

つまり、

自分の意思通りに用具を使うのではなく、

むしろそれがもたらす暗示に期待をかけるのである。

こうした

冒険心とか、研究心は・・・

生涯にわたって、

ミロの制作活動に平均して見られるが、

時にはかなり強く現れたりする。

紙に描いた一連の作品の題材は・・・

たとえば女、鳥、星、というように

明らかに限られている。

しかし、

さまざまな工夫をこらすことによって、

新しいフォルムが次々と誕生した。

こうして女や星や鳥たちは、

画家の尽きることのない想像によって無限に結合し、

よく見かける題材になった。

この他に見かけるのは、

大小さまざまな形の人物だ。

たとえば、

『アール・ヌーヴォー調の額に入った絵画』

(モデルニスモ様式の額に入れられた絵) では、

画面いっぱいを占める人物と、

そのそばに見える違った手法で描かれた

小さな人物とが対照をなしている。

この作品は・・・

1943年にカンヴァスを使って描いた

2、3点の油彩画のうちの1点で、

額に合わせて描いたミロの唯一の作品である。

このアール・ヌーヴォー調の額は・・・

(モデルニスモ様式の額)

バルセロナの蚤の市に足繁く通っていた

ジョアン・プラッツ がそこで手に入れたものだが、

ミロはこれを見てすぐに、

自分のもとにしばらく預かれないかと申し出る。

もちろん、

ブラッツはこれを承諾し、

しばらくして受け取りに行って驚かされるのである。

額には問題の絵がきちんと入っていたのだ

この頃描かれた記号や図案は・・・

膨大な数にのぼる。

と言うのも、

画家は、

自分自身を表現しようとしたばかりだけでなく、

独自の造形言語を作り出したからだ。

こうした言語は生きたものであり、

当然、

次々と新しいものと入れ替わっていく。

フォルムのいくつかは脇に寄せられ、

代わって他のものが決定的な位置を占める。

たとえば、

目鼻をもった人物とか、

ミロの宇宙を形成する太陽や月や星のような天体とか、

交叉する4本か6本の線や球の中で終わる波線や波線、

中央点から伸びた螺旋などで形造られる。

脱出の様子のような記号などなど・・・。

油彩画を中断して四年後の 1944年、

小さめのカンヴァスを使い、

ミロはまた描き始めた。

ここでは図形を目立たせるような空間を作るため、

カンヴァスの肌理をそのまま出して背景に変化をつけている。

色彩は、相変わらず単色を使い、

完全に限られた所にだけ塗っている。

これらの作品の大半は驚くほど単純で、

画面には人物が・・・、

二人と星がいくつか、

それにその他の天体や記号しか見られない。

これは独自の言語を練っていくうえで、

最小の要素でできるだけ多くを語らせようとした結果である。

人物には、

特別な動きも感傷や情熱のかけらも見られず、

ただ宇宙全体の一部をなしている。

1945年という年は・・・

作品数からして、

かなり多くの人々に名前を広めた一時期と言えるだろう。

黒の背景を伴った2点の作品を除けば、

この頃の作品には決まったように、

グレーがかったブルーとか、

薄いブルーといった明るい背景が描かれている。

画面は大きな人物とか鳥、

天体、記号などで占められ、

なかでもよく見る記号は・・・

曲線や直線、

波線で形造られた二つ一組の黒い円形だ。

これは 『星座』 によく現れた星を象徴している。

作品によってまちまちだが、

これらの要素には画面へのアレンジによって、

命の息吹と動きが与えられている。

人物の大半は細い、

繊細なタッチの線描で表現され、

ここには単色が適度に置かれてる。

フォルムが重なった部分には別の色が塗られ、

特に目や女性器、

足などの

ミロを最も惹きつける部分が強調されている。

目や女性器のフォルムには相互性が見られるが、

これは使われる無数のフォルムの省略化を意味し、

この先のミロの作品にもしょっちゅう見られる特徴である。

また、

こうした手の込んだ方法と並んで、

この頃の作品の多くには絵具をたっぷりつけた

太い筆でほとんど一筆描きしたような

記号や図形も見られる。

たとえば 『夜の中の女と鳥』 はその好例で、

これとは反対の方法で描かれた

図形が画面にリズムをもたらし、

その対比によって両者を強調しようとしている。

1946年の多数の作品は・・・

基本的に過去二年間の作品を踏襲しているが、

表記や図案の発明により自由な傾向が現れている。

『日の出の女と鳥』 にはそれが見られる。

画面中央には一人の人物が描かれ、

男性器と女性器をあらわにしているが、

ミロはこれを少しも臆することなく示している。

ここでミロは、これを限りに苦痛的な変形を捨て、

この先、図案の動きや色彩に工夫をこらし、

もっとユーモアがあり、

荒々しい力のある作品へと向かって行こうとしている。

(参考文献:美術出版社/Joan Miróジョアン・ミロより)

(写真撮影:ほしのきらり)

ミロにぽち

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[美術館・博物館] カテゴリの最新記事

-

相撲博物館 SUMO MUSEUM 東京両国 国技… 2024.04.03

-

相撲博物館 Sumo Museum 2023年9月10日… 2023.10.07

-

相撲博物館 Sumo Museum 2023年9月10日… 2023.10.06

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.