2025年11月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

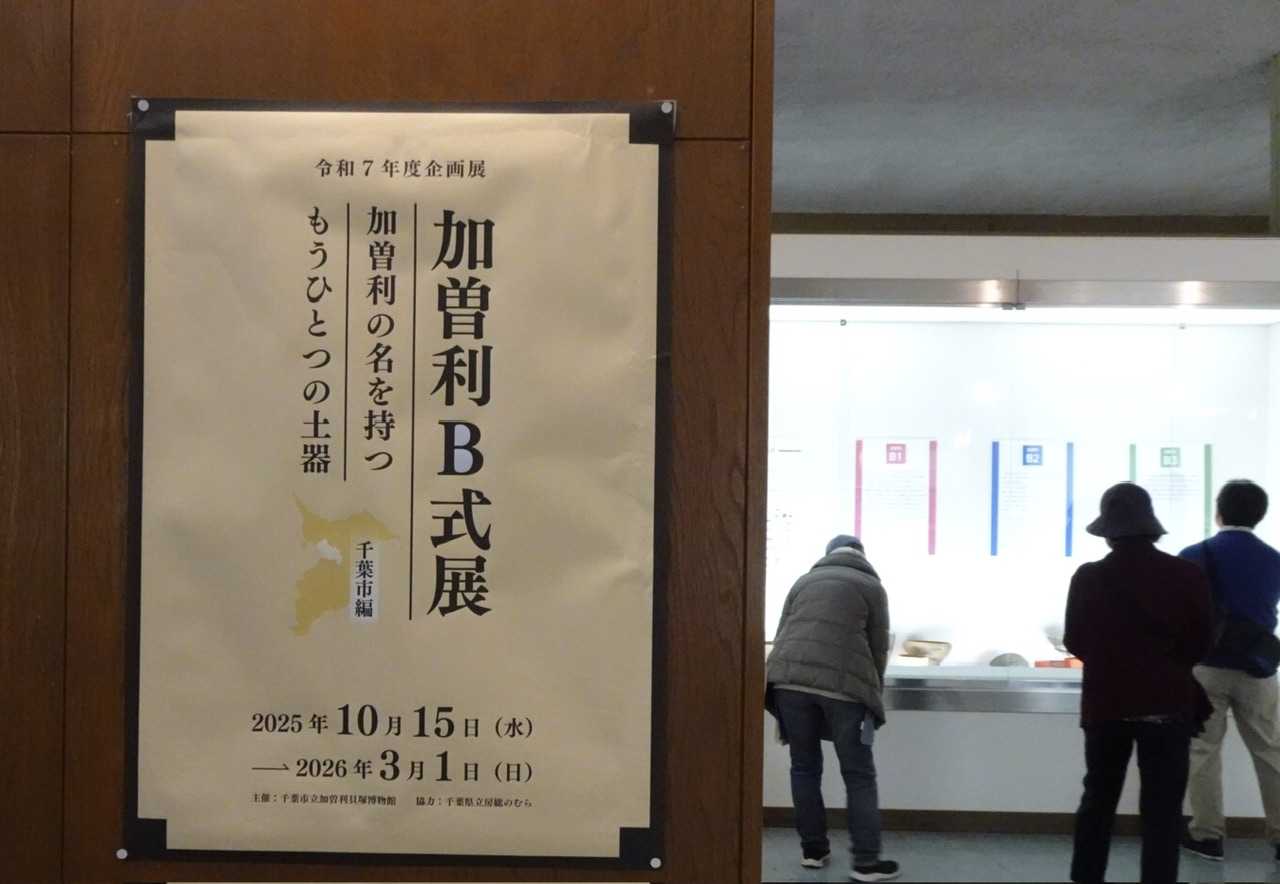

「加曽利B式展(千葉市編)ー加曽利の名を持つもうひとつの土器」加曽利貝塚博物館

2025/11/1611時から学芸員さんによるミュージアムトークがあるので行ってきました。ちょうど土器づくり同好会の活動日だったようで、同好会の方々が多数。加曽利B式は縄文後期中頃(約4000年前)から関東を中心に流行した土器。大正13(1924)年、「型式学」や「層位学」という考古学的な手法を用いて行われた発掘調査で、ABCDEと調査地点を設定し、そのB地点から出土したので加曽利B式と名付けられた。で、その加曽利Bよりも下の層から、E地点で出土したのと同じ型式の土器が出たので、加曽利Bは加曽利Eよりも新しい土器だとわかったんだってさ。調査地点をいろはに設定してたら加曽利ろ式とか加曽利ほ式になったんだろうか…とどうでもいいことを考える。この発掘地点Bはどこかをレーザー探査で見てみたところ、おそらく南貝塚の貝層断面観覧施設の周辺らしい、けど、実際に掘ってみないとわからない。そして加曽利B式の文様の変遷を教わる。B1は横帯文、それを区切るように括弧のような模様が入る。それが変形して右上のようなのの字文になる。B2はのの字文がさらに変形して括弧が向かい合った対弧文に。後は真ん中のような斜線文が付けられる。B3は磨消文様と刻目が入る。加曽利Bの後は曽谷式と呼ばれる土器になって、これには小さいポッチが付けられて、それが次の安行式では豚鼻のようなこぶになる。ほぇ〜。そしてこの時期には粗製土器と精製土器が出てくる。粗製土器は主に煮炊きに使われる土器で簡素な作り。精製土器は表も磨きがかけられていて、盛り付けや祭祀に使われていたと思われる。この写真では後ろの3つが粗製土器、前列が精製土器。土器がたくさんあった中で気になったやつを。左上は舟形土器。ちょっと小ぶりなB2。斜線文が見える。右上は加曽利Bの前の堀之内式。カエルみたい。ケロちゃんと勝手に呼ぶ。左下は以前参加した土器づくり講座で私がモデルにした土器!懐かしい!頸部の文様が対孤文なのでB2。でも、土器づくりの時は堀之内式だったんだけど、学芸員さんも言っていたけど、どこに着目するかで変わってくるらしい。右下のは普通に売ってそうな模様でかっこいい。斜線文だからB2。常設展示にもB式の土器があって、文様の特徴で見てみると、なんとなくわかる、ような、気が…する。月末には発掘調査現地説明会があるし、12月から縄文時代研究講座も始まるし、楽しみ楽しみ。

2025.11.19

コメント(0)

-

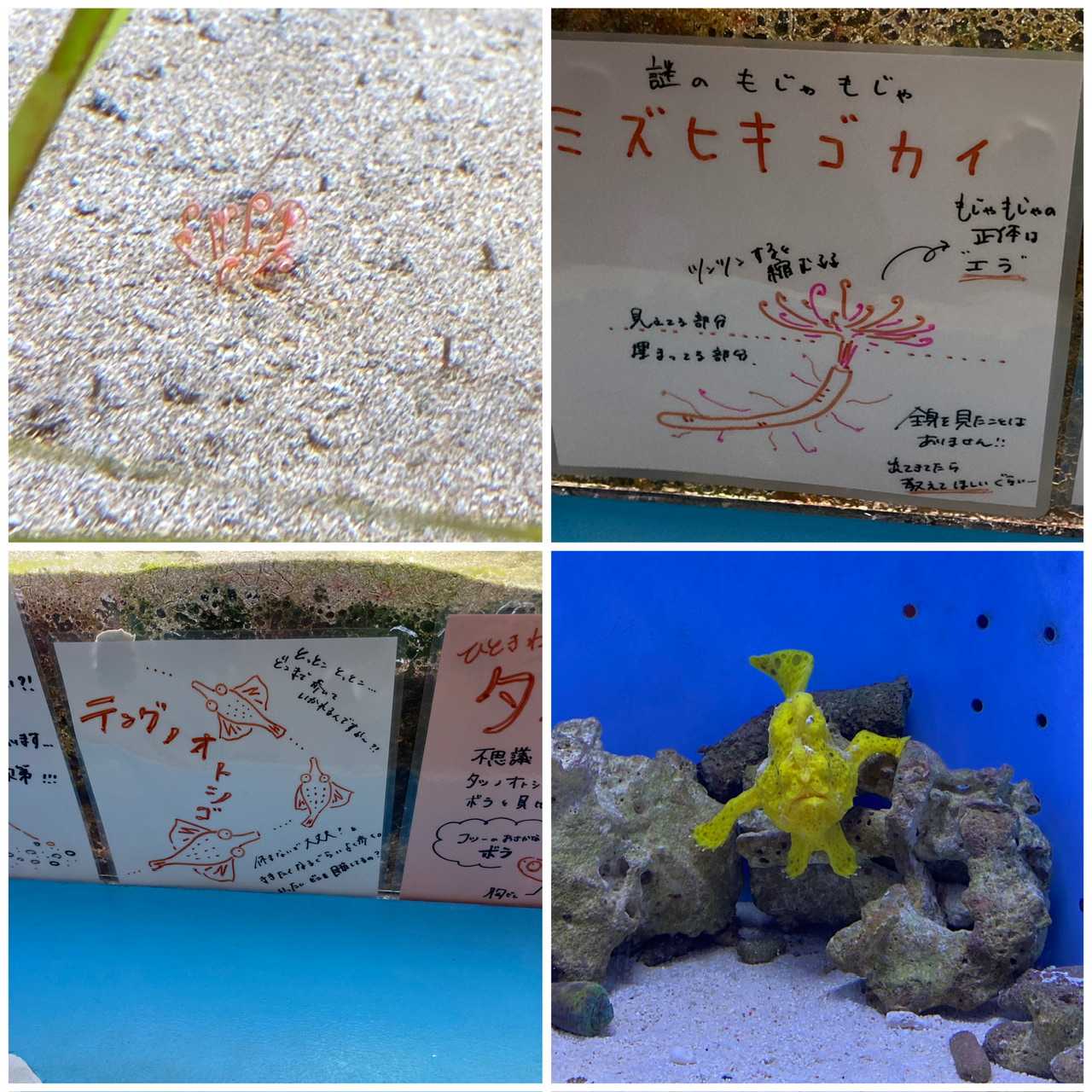

幼魚水族館

2025/11/13柿田川公園近くのサントムーンという商業施設の中にある幼魚水族館。幼魚なので、小さい魚がたくさん!しかし写真に撮ると小ささがわからんなw上はミズヒキゴカイの砂の上に出てるエラの部分。うすピンクでゼンマイみたいで綺麗。館内の説明書きは手書きで、これもまたいい感じでした。左下はテングノオトシゴ。説明書きにあるように、歩いてる?姿がなんかかわいい。テングノオトシゴ動画 YouTube右下はカエルアンコウ。両手で岩の間に踏ん張ってるみたい。幼魚と成魚が一緒に展示してあるところも。上はコンビクト・プレニー。幼魚はゴンズイに擬態して群れで泳ぐ。で、成魚は巣穴にこもっていて、幼魚から餌をもらっているらしい。なんか不思議な魚。下はハナミノカサゴ。左が幼魚、右が成魚。そして某アニメとのコラボ展示も。これはシーラカンスの幼魚の魚拓!シーラカンスはお腹の中で卵を孵化させて赤ちゃんを産む卵胎生なんだけど、5年間もお腹の中にいるんだって!長い!そして全長約32センチの赤ちゃんを3〜30匹産むそう。大きな水槽はないんだけど、ギュッと詰まってる感じでとても良かったです。大きくなった幼魚たちはここを卒業して、他の水族館へ入学するそうです。ということで帰路につきました。のんびりゆったりちょい旅行でした。

2025.11.15

コメント(0)

-

伊豆へちょい旅行

2025/11/12某アニメの影響で沼津方面にとても詳しくなった夫と一緒にちょい旅行へ。乗り換えで熱海で降りて、商店街をぷらぷらし、お昼を食べました。お寿司とかに汁、茶碗蒸しを食べ、美味かった。そしてお腹いっぱい。食べ歩きに向かないお腹…。恨めしい。三島で伊豆箱根鉄道に乗り換え、伊豆長岡駅でおりました。富士山でかい。駅のホームにあったよりともの湯の看板がかわいい(ここに入ったわけではない)本当はここからタクシーで北江間横穴群を見に行く予定だったのだけれど、タクシーがつかまらない。ので、まぁいっか、とその辺をプラプラ歩く。古川という川沿いを歩いていたんだけど、カワセミを発見。狩野川にはたくさんのサギとカワウが。どうやら落鮎を狙って集まってるらしい(後で宿の女将さんが言っていた)泊まったのはゑびすやさん貸切できる露天風呂があって、ゆっくり入れます。ご飯も美味しい。それぞれは一口二口くらいで食べられるんだけど、種類が多いからもうお腹がいっぱい!お風呂はご飯の前、寝る前、朝食の後、3回入りました。翌日は三島広小路で降り、バスで柿田川公園へ。富士山に降った雨水が、三島溶岩流の間を通って地下水として沸いているんだそう。その量1日100万トン!静岡県東部地域の飲料水、工業用水として使われているそうです。第一展望台、第二展望台から、湧水を見ることができます。左下は第一展望台から見える湧水。右下は第二展望台から見える湧水。第二展望台の湧水は、昔、紡績工場が井戸として使っていたものだそうです。この青い色がとても綺麗でした。第一展望台の湧水動画 YouTube第二展望台の湧水動画 YouTubeこの水が大きな川の流れになってるのがなんかすごいなぁと。湧いてるところ、ずっと見てられます。柿田川公園の後は、幼魚水族館へ。

2025.11.15

コメント(0)

-

映画「おーい応為」

2025/11/01友人と一緒に見てきました。応為は北斎の娘、お栄の画号。北斎に「おーい」と呼ばれるからこの画号がついたと言われてます。見た感想は、ちょっと物足りなかったなという感じ。出戻って北斎の家に転がり込んでから、絵を描いてる様子は全くないのに、母親から「あんたがいないと困ると鉄蔵が言ってたよ」みたいなことを言われてたんだけど。北斎の代筆やら何やらやってたから困るんであって、絵を描いてないのにそんなこと言ったら家事手伝いで助かってるみたいにならね?と思っちゃったらなんかその後の話があんまり頭に入ってこなかった。お栄が絵を描く描写が少なすぎたというのもあるかなぁ。光と陰を描くに至るのが蝋燭の火に手をかざすあの描写だけ?とか。まぁでも、私が見る前からきっとこういう感じに違いないと思いすぎていたというのもあると思う。どっちかっていうと、北斎父娘のどってことない日常を描いた映画でした。喧嘩してるか、タバコ吸ってぼーっとしてるか、寝てるか、散歩に行くかwあ、そして北斎のアトリエはめっちゃ汚かったです!足の踏み場もない見事な散らかりようでした。

2025.11.02

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 「NHKの所在がアメリカになっている」

- (2025-11-26 18:02:32)

-

-

-

- ひとりごと

- 久保田利伸 feat. MISIA - FLYING EA…

- (2025-11-26 18:48:06)

-

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 水と油の意見から学ぶのです。

- (2025-11-26 07:02:13)

-