PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(496)魔法の言葉

(16)今野先生

(2)知っておきたい故事

(4)イマジン

(1729)ネイチャー

(257)報徳

(1475)報徳の精神と札幌農学校精神

(11)五日市先生

(36)健康・元気

(676)鎌倉殿の十三人

(56)マザーとマハトマ

(31)札幌農学校精神

(32)青山士

(7)鈴木藤三郎

(207)宮沢賢治

(3)技術者シリーズ

(35)帝国農家一致結合

(1)報徳記を読む

(551)広井勇

(55)牧野富太郎

(81)MLB(メジャー・リーグ・ベースボール)

(220)八田與一

(1)『現代語 安居院義道』出版クラウドファンディング

(91)ブギウギ

(11)光る君へ

(80)パリ・オリンピック

(67)「安居院庄七 50歳からの大冒険」出版に向けて

(4)CF 50歳から

(3)報徳の歌

(109)石破首相

(115)玉木氏

(30)坐禅

(293)安居院庄七と鷲山恭平

(245)W杯

(115)べらぼー

(44)大相撲

(40)USA

(203)朝ドラ

(79)遠州報徳

(28)文学

(43)怠れば廃る塾

(40)高校野球

(14)アン・シャーリー

(7)映画

(29)内村鑑三

(7)森 信三

(15)政治

(9)コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 坐禅

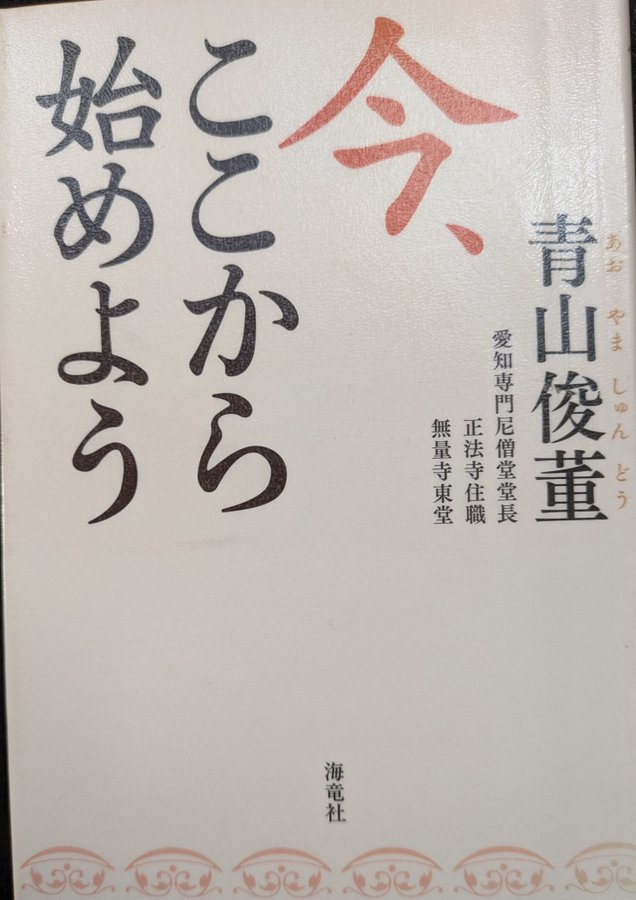

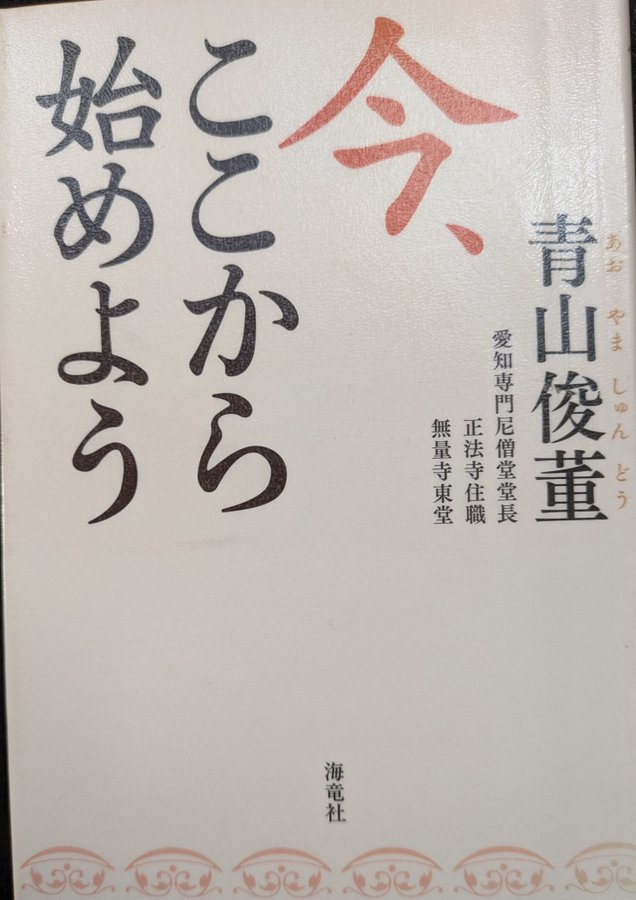

青山俊董老師「今、ここから始めよう」(2013年12月)214-216頁

人の尊卑は 行為による

男女差別に関する二つの視点

サワッデイカア

日本から参りました青山俊董と申します。日本で数少ない尼僧の修行道場の一つである愛知専門尼僧堂において、約50年近い歳月を修行僧たちと共に過ごさせていただいております。

この度、国際女性仏教徒会議のワークショップで、会議の一つの大きな課題である性差別問題について、お話をするようにと要請をいただきました。そこで特に日本の鎌倉時代に、禅宗の中の曹洞宗を開かれた道元禅師の徹底した男女平等の見方についてご紹介し、ご参考に供したいと思います。

初めに、釈尊はどうであったか。

仏教の2500年の歴史の間、論議となった問題に八敬重法*があります。

(略)

一つには、今日でも女性の地位はきわめて低いインドにあって、2500年前のインドという時代的、社会的背景を考えたら、この程度の差別はやむをえないことではなかったかということです。

人間としての基本的な尊厳においては平等であることをまずもって認めた上で、当時のインドの実社会における女性の地位に応じて定められたものが、この八敬重法の順守ではなかったのかと思います。

もう一つは、人間の本能ともいうべき性欲のはげしさを思う時、女性の出家者が教団内に加わる事で、眠っていた欲望を刺激し、修行の上の妨げになることを、何よりもおそれられたうえの、止むをえない処置であったと受け止めたいです。

* 八敬法 (はっきょうほう、『パーリ律』に見えるaṭṭha garudhammaの訳)とは、釈迦が、最初の女性出家者であるマハーパジャーパティーの出家を許す際に条件とした、受持すべき8つの戒律のこと。

転じて、仏教において比丘尼(女性出家者)が比丘(男性出家者)に対して守るべき8つの戒律。八重法(はちじゅうほう)とも訳されるが、その他に『四分律』では八不可過法・八尽形寿不可過法、『五分律』では八不可越法、『根本有部律雑事』では八尊敬法と記されている。

マハーパジャーパティーは釈迦に女性の出家を請うたが拒否された。そのあとでアーナンダが代わって、育ててもらった大恩がある事を釈迦に説いて願ったため、釈迦は八敬法を受け入れる事を条件に女性の出家を許した。これにより比丘尼の僧伽(女性出家者集団)が成立したとされる。

一方で、仏教の歴史において比丘尼僧伽は、常に比丘僧伽の下位に位置づけられ今日まで至っており、その根拠の一つとして八敬法が挙げられていた経緯から、仏教における性差別の根源とする意見もある。そのため、思想面で八敬法に性差別が含まれているのかどうかという点が議論となっているほか、実際に釈迦が説いた規則ではない(非仏説)のではないかといった史実性の問題も提起されている。

『パーリ律』

釈迦がカピラ城に住んでいた時に、養母であったマハーパジャーパティーが釈迦の元に訪れて出家の許しを請うた。しかし釈迦は「女性が出家することを願うなかれ」と拒否した。マハーパジャーパティーは3度繰り返して請うたが、3度とも拒否された。マハーパジャーパティーは釈迦が女性の出家を許さないことに悲嘆し、涙を流して退出した。

その後、釈迦は弟子と共にヴァイシャーリーに住まいを移した。マハーパジャーパティーは髪を切り袈裟を着て、出家を望む女性たちと共に釈迦の後を追ってきた。彼女らは慣れない旅の為に、釈迦の住まいに着くころには酷い姿になって泣いていた。これを見たアーナンダは彼女らを哀れみ、女性の出家を許すように釈迦に請うた。しかし釈迦は許さなかった。アーナンダは3度繰り返して願ったが、釈迦は3度ともに拒否した。

すると釈迦は、「アーナンダよ、女性が法と律を守り出家するならば、四果に至ることはできる」と答えた。

そこでアーナンダは「釈迦よ、女性が法と律を守り出家して四果に至ることはできるならば、大恩ある養母マハーパジャーパティーが法と律を守って出家することを許したまえ」と言った。

すると、釈迦は八敬法を受持することを条件に、女性の出家を許した。

— 比丘尼犍度『パーリ律』

瀬戸内寂聴さんの「巡礼道」

発行日が1985年11月15日初版

大和路の長谷寺の話より

「今は長谷と書くが、昔は初瀬(はつせ)、あるいは泊瀬(はつせ)と書いた。

『こもりくの泊瀬』は古代大和人にとっては葬送の地であった。

今は、地名は初瀬(はせ)、寺名は長谷と書く。

長谷はまた私は巡礼者としてではなく、もう度々訪れている寺である。

はじめて訪れた時、たまたま牡丹のまっさかりで、あふれる人波にもまれて満開の牡丹の色と匂いに頭が痛くなるほど寄ってしまっていた。・・・」

「長谷寺は川原寺の道明上人が天武天皇の朱鳥元(686)年初瀬山の西の岡に精舎を建て、三重塔を建立し、千体釈迦板仏を納め、天皇の病気平癒を祈ったことからはじまった。

その後、徳道上人が初瀬で道明上人に教えを受け、東の岡に小堂を建て、十一面観音を祀ったのが、現在の長谷寺の前身となった。」

こもりくの 大和初瀬の 観世音 きらぎらしくも 慈悲みちわたる

「牡丹は唐の皇帝のお妃 馬頭(めず)夫人が献木したのにちなんで増やしたと伝えられている。

馬頭(めず)夫人は、顔が馬のようで不美人だったのに、心がやさしく聡明だったので、帝の寵愛が深かった。

それを妬(ねた)んで他の妃たちが様々な迫害をする。

馬頭夫人はそれも自分の顔が醜いからあなどりを受けるのだと悲しみ、神仏に美人にしてくださいと祈りつづけたところ、ある日、殻城山(こくじょうざん)の索仙(さくせん)という仙人が来て、

と教えた。

夫人は仙人に教えられたとおり、東に向かって香華を供え、一心に祈りつづけた。

すると満願の日、夢の中に一人の僧が雲に乗ってあらわれ、手に持った瓶から香水を夫人の顔にふりそそいだ。

気がつくと夫人は信じられないほど美人に生まれかわっていた。

喜びのあまり、夫人は十種の宝物に牡丹の苗木を添え長谷寺に送った。

それが七千株の牡丹のもとだという伝説がある。

「巡礼道」に上醍醐は難所とある。

「Mさんが珍しく話しかけてきた。

『死について、どう考えられますか』

私は即答できる明確な答えを持っていなかったので、正直にそれを告げた。

『私は、死と一緒に歩いているんですよ』

Mさんは静かな表情でいう。」

Mさんは人造心臓をつけていると、寂聴さんに告げた。

精巧なアメリカ製だけどいつ止るか分らない。

『不安ですよ。夜も、深夜に目が覚めて、あ、生きていると思うと、かえって、目が冴えてしまって眠れないことがあります』

奥さんが不安がってノイローゼになるより、いっそ行ったらとこの西国巡礼に送り出したのだという。

『この強行軍で辛くないですか』

『ええ・・・どうしようもなく疲れた時はじっとしています。なんとかここまで来れました。ただ上醍醐は無理でしょうね。』

『よかったですね。ここまでお元気で』

『ええ、でも今夜はわかりませんよ』

『大丈夫ですよ。観音様がついていて下さいますよ』

寂聴さんは自分でも驚くほど確信をもって言った。

『そうだと有難いんですが』とMさんはわずかに笑った。

そしてタクシーに乗り込んでいった。

『Mさん、上で会いましょう』

西国霊場は日本海側福井県の方にもわたる。

松尾寺は馬頭観世音を本尊とする。西国霊場でもこの観音様を祀るのはここだけだ。

20数年前、仕事の合間に新幹線で来ては巡った折、ここの近くの駅で、ご夫婦にタクシーに一緒に乗りませんと呼びかけられて行ったものだ。

結構駅から遠くて割り勘で行けるのが有難かった。

寂聴さんの寂庵には何体かの石仏の観音像があり、馬頭観世音の石仏も厳寒脇にすえてある。

ある修験道の老人が、この馬頭観世音は力があり、この寂庵を守ってくれますよ。大切にお供養なさいと言われ、それ以来花や水をあげている。馬頭観音は近しい観音様なのだという。

寂聴さんが松尾寺を訪れたとき夕暮れ近かった。

帰りがけ、スラックスに半コートの一人の美しい女性の巡礼の方が思いつめたように名を尋ねてきたという。

『ここでお逢いできたのは、観音様のお導きのように思います。

ぜひ、話を聞いていただけないでしょうか』

寂聴さんは、その夜泊る予定の宿へ一緒に入り、その女(ひと)の話を聴いた。

『主人が一年前蒸発してしまったのです』

おとなしい読書好きの夫とは12年前に恋愛結婚して、女の子が一人いた。

その夫が、ある朝、いつもの通り出かけて、そのまま蒸発した。

妻は半狂乱になって、女でもできたかと探し回ったが全くなかった。

そして3ヵ月後隣村で白骨になっていたのが発見された。

寂聴さんは、ただただ黙って聴いていた。

彼女の嘆きの深さを吸い取るようにきくほかなかった。

ようやく語り終わったところで始めて尋ねた。

『巡礼を思い立たれたのは、どうして』

『あなたの巡礼記を読んだ時です。・・・私はどこかでお逢いできないかと、夢のように思っていたのです。とうとう願いがかないました。』

その晩二人枕を並べて横になった。彼女は夜を徹して話し続けた。

『でももうこれでいいわ。

もうあの人のことを責めないようにします。

巡礼していてあの人のことを怨み続けていたんです。

ようやくどうぞ安心して仏様になってくださいと祈れます』

寂聴さんは思わず、その人に手を合わせ、観音様の愛はあるという気がしたという。

人の尊卑は 行為による

男女差別に関する二つの視点

サワッデイカア

日本から参りました青山俊董と申します。日本で数少ない尼僧の修行道場の一つである愛知専門尼僧堂において、約50年近い歳月を修行僧たちと共に過ごさせていただいております。

この度、国際女性仏教徒会議のワークショップで、会議の一つの大きな課題である性差別問題について、お話をするようにと要請をいただきました。そこで特に日本の鎌倉時代に、禅宗の中の曹洞宗を開かれた道元禅師の徹底した男女平等の見方についてご紹介し、ご参考に供したいと思います。

初めに、釈尊はどうであったか。

仏教の2500年の歴史の間、論議となった問題に八敬重法*があります。

(略)

一つには、今日でも女性の地位はきわめて低いインドにあって、2500年前のインドという時代的、社会的背景を考えたら、この程度の差別はやむをえないことではなかったかということです。

人間としての基本的な尊厳においては平等であることをまずもって認めた上で、当時のインドの実社会における女性の地位に応じて定められたものが、この八敬重法の順守ではなかったのかと思います。

もう一つは、人間の本能ともいうべき性欲のはげしさを思う時、女性の出家者が教団内に加わる事で、眠っていた欲望を刺激し、修行の上の妨げになることを、何よりもおそれられたうえの、止むをえない処置であったと受け止めたいです。

* 八敬法 (はっきょうほう、『パーリ律』に見えるaṭṭha garudhammaの訳)とは、釈迦が、最初の女性出家者であるマハーパジャーパティーの出家を許す際に条件とした、受持すべき8つの戒律のこと。

転じて、仏教において比丘尼(女性出家者)が比丘(男性出家者)に対して守るべき8つの戒律。八重法(はちじゅうほう)とも訳されるが、その他に『四分律』では八不可過法・八尽形寿不可過法、『五分律』では八不可越法、『根本有部律雑事』では八尊敬法と記されている。

マハーパジャーパティーは釈迦に女性の出家を請うたが拒否された。そのあとでアーナンダが代わって、育ててもらった大恩がある事を釈迦に説いて願ったため、釈迦は八敬法を受け入れる事を条件に女性の出家を許した。これにより比丘尼の僧伽(女性出家者集団)が成立したとされる。

一方で、仏教の歴史において比丘尼僧伽は、常に比丘僧伽の下位に位置づけられ今日まで至っており、その根拠の一つとして八敬法が挙げられていた経緯から、仏教における性差別の根源とする意見もある。そのため、思想面で八敬法に性差別が含まれているのかどうかという点が議論となっているほか、実際に釈迦が説いた規則ではない(非仏説)のではないかといった史実性の問題も提起されている。

『パーリ律』

釈迦がカピラ城に住んでいた時に、養母であったマハーパジャーパティーが釈迦の元に訪れて出家の許しを請うた。しかし釈迦は「女性が出家することを願うなかれ」と拒否した。マハーパジャーパティーは3度繰り返して請うたが、3度とも拒否された。マハーパジャーパティーは釈迦が女性の出家を許さないことに悲嘆し、涙を流して退出した。

その後、釈迦は弟子と共にヴァイシャーリーに住まいを移した。マハーパジャーパティーは髪を切り袈裟を着て、出家を望む女性たちと共に釈迦の後を追ってきた。彼女らは慣れない旅の為に、釈迦の住まいに着くころには酷い姿になって泣いていた。これを見たアーナンダは彼女らを哀れみ、女性の出家を許すように釈迦に請うた。しかし釈迦は許さなかった。アーナンダは3度繰り返して願ったが、釈迦は3度ともに拒否した。

すると釈迦は、「アーナンダよ、女性が法と律を守り出家するならば、四果に至ることはできる」と答えた。

そこでアーナンダは「釈迦よ、女性が法と律を守り出家して四果に至ることはできるならば、大恩ある養母マハーパジャーパティーが法と律を守って出家することを許したまえ」と言った。

すると、釈迦は八敬法を受持することを条件に、女性の出家を許した。

— 比丘尼犍度『パーリ律』

瀬戸内寂聴さんの「巡礼道」

発行日が1985年11月15日初版

大和路の長谷寺の話より

「今は長谷と書くが、昔は初瀬(はつせ)、あるいは泊瀬(はつせ)と書いた。

『こもりくの泊瀬』は古代大和人にとっては葬送の地であった。

今は、地名は初瀬(はせ)、寺名は長谷と書く。

長谷はまた私は巡礼者としてではなく、もう度々訪れている寺である。

はじめて訪れた時、たまたま牡丹のまっさかりで、あふれる人波にもまれて満開の牡丹の色と匂いに頭が痛くなるほど寄ってしまっていた。・・・」

「長谷寺は川原寺の道明上人が天武天皇の朱鳥元(686)年初瀬山の西の岡に精舎を建て、三重塔を建立し、千体釈迦板仏を納め、天皇の病気平癒を祈ったことからはじまった。

その後、徳道上人が初瀬で道明上人に教えを受け、東の岡に小堂を建て、十一面観音を祀ったのが、現在の長谷寺の前身となった。」

こもりくの 大和初瀬の 観世音 きらぎらしくも 慈悲みちわたる

「牡丹は唐の皇帝のお妃 馬頭(めず)夫人が献木したのにちなんで増やしたと伝えられている。

馬頭(めず)夫人は、顔が馬のようで不美人だったのに、心がやさしく聡明だったので、帝の寵愛が深かった。

それを妬(ねた)んで他の妃たちが様々な迫害をする。

馬頭夫人はそれも自分の顔が醜いからあなどりを受けるのだと悲しみ、神仏に美人にしてくださいと祈りつづけたところ、ある日、殻城山(こくじょうざん)の索仙(さくせん)という仙人が来て、

と教えた。

夫人は仙人に教えられたとおり、東に向かって香華を供え、一心に祈りつづけた。

すると満願の日、夢の中に一人の僧が雲に乗ってあらわれ、手に持った瓶から香水を夫人の顔にふりそそいだ。

気がつくと夫人は信じられないほど美人に生まれかわっていた。

喜びのあまり、夫人は十種の宝物に牡丹の苗木を添え長谷寺に送った。

それが七千株の牡丹のもとだという伝説がある。

「巡礼道」に上醍醐は難所とある。

「Mさんが珍しく話しかけてきた。

『死について、どう考えられますか』

私は即答できる明確な答えを持っていなかったので、正直にそれを告げた。

『私は、死と一緒に歩いているんですよ』

Mさんは静かな表情でいう。」

Mさんは人造心臓をつけていると、寂聴さんに告げた。

精巧なアメリカ製だけどいつ止るか分らない。

『不安ですよ。夜も、深夜に目が覚めて、あ、生きていると思うと、かえって、目が冴えてしまって眠れないことがあります』

奥さんが不安がってノイローゼになるより、いっそ行ったらとこの西国巡礼に送り出したのだという。

『この強行軍で辛くないですか』

『ええ・・・どうしようもなく疲れた時はじっとしています。なんとかここまで来れました。ただ上醍醐は無理でしょうね。』

『よかったですね。ここまでお元気で』

『ええ、でも今夜はわかりませんよ』

『大丈夫ですよ。観音様がついていて下さいますよ』

寂聴さんは自分でも驚くほど確信をもって言った。

『そうだと有難いんですが』とMさんはわずかに笑った。

そしてタクシーに乗り込んでいった。

『Mさん、上で会いましょう』

西国霊場は日本海側福井県の方にもわたる。

松尾寺は馬頭観世音を本尊とする。西国霊場でもこの観音様を祀るのはここだけだ。

20数年前、仕事の合間に新幹線で来ては巡った折、ここの近くの駅で、ご夫婦にタクシーに一緒に乗りませんと呼びかけられて行ったものだ。

結構駅から遠くて割り勘で行けるのが有難かった。

寂聴さんの寂庵には何体かの石仏の観音像があり、馬頭観世音の石仏も厳寒脇にすえてある。

ある修験道の老人が、この馬頭観世音は力があり、この寂庵を守ってくれますよ。大切にお供養なさいと言われ、それ以来花や水をあげている。馬頭観音は近しい観音様なのだという。

寂聴さんが松尾寺を訪れたとき夕暮れ近かった。

帰りがけ、スラックスに半コートの一人の美しい女性の巡礼の方が思いつめたように名を尋ねてきたという。

『ここでお逢いできたのは、観音様のお導きのように思います。

ぜひ、話を聞いていただけないでしょうか』

寂聴さんは、その夜泊る予定の宿へ一緒に入り、その女(ひと)の話を聴いた。

『主人が一年前蒸発してしまったのです』

おとなしい読書好きの夫とは12年前に恋愛結婚して、女の子が一人いた。

その夫が、ある朝、いつもの通り出かけて、そのまま蒸発した。

妻は半狂乱になって、女でもできたかと探し回ったが全くなかった。

そして3ヵ月後隣村で白骨になっていたのが発見された。

寂聴さんは、ただただ黙って聴いていた。

彼女の嘆きの深さを吸い取るようにきくほかなかった。

ようやく語り終わったところで始めて尋ねた。

『巡礼を思い立たれたのは、どうして』

『あなたの巡礼記を読んだ時です。・・・私はどこかでお逢いできないかと、夢のように思っていたのです。とうとう願いがかないました。』

その晩二人枕を並べて横になった。彼女は夜を徹して話し続けた。

『でももうこれでいいわ。

もうあの人のことを責めないようにします。

巡礼していてあの人のことを怨み続けていたんです。

ようやくどうぞ安心して仏様になってくださいと祈れます』

寂聴さんは思わず、その人に手を合わせ、観音様の愛はあるという気がしたという。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2025.03.31 07:00:16

[坐禅] カテゴリの最新記事

-

「禅談」修証一如 その5 2025.11.16

-

「禅談」修証一如 その4 2025.11.15

-

「禅談」 普勧坐禅儀抄話その4 2025.11.15

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.