2006年05月の記事

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

養老孟司氏「超バカの壁」「無思想の発見」、加藤典洋氏「敗戦後論」「日本の無思想」、藤原正彦「国家の品格」関連づけた読書感

2006.05.28の日記の岸田氏の後を受け、多神教の日本の無思想にとぶ。 養老氏は、敗戦で「教科書に墨を塗った」という大人の「裏切り」「ねじれ」に接した体験が、その発想の原点にある。だから、養老氏は裏切られない死体解剖をあえて選び、ホンダ、ソニー、松下の戦後の精力的な活躍も、「技術は裏切らない」ことが基礎にあるとしている。しかし、氏はその動機は今うすれつつあるという。 文芸評論家加藤典洋氏は、戦後生まれであるから、「教科書に墨を塗った」体験はないが、「敗戦後論」(ちくま文庫)では、敗戦後の「裏切り」「ねじれ」を文芸評論の観点から真正面に論じている。例えば、作家大岡昇平は「国が禁止した捕虜になったという恥ずべき汚点がある。」として芸術院会員を辞退する。作家太宰治の対応にもふれている。この世代の敗戦による「裏切り」「ねじれ」の悩みは大きく、それが文芸活動に反映している。 今年1月に養老孟司氏の「超バカの壁」が発刊されたが、それよりも、年末、読んだ同氏のちくま新書「無思想の発見」ほうが面白い。「超バカの壁」はご本人が書いた箇所と新潮社の人が談話をもとに書いた部分とあるが、「無思想の発見」は、全部、ご本人が書いたもの。日本は無思想という自覚した「思想」をもつことの強調がある。一神教の批判である。 「超バカの壁」の8章目に「金の問題」があり、ヤンキースは買えるが、自分が4番バッターになることはなかなか買えないとしてカネで買えないものの例をあげている。極端に分業すると偏った人が出来る。宗教が常にそれを訂正してきたという。しかし、宗教の勢いが弱くなったことと、こういう人が出てくることとは無縁でないという。「何々がすべて」という考え方は大方怪しいと思ったほうがよいとして、発刊1週間後の堀江氏の逮捕を予告したような内容だ。 「敗戦後論」は典型的な哲学的な表現で、技術系で現場育ちの私には苦手な文章である。よくこのような難解な文章が書けると感心する。救われるのは、文芸評論のため小説が引用されることである。同氏の「日本の無思想」(平凡社新書)が、図書館にあったので読んだが、この本の「あとがき」で著者は「私の本は難しいと言われるので、この本は、そのまま、普通の人が読めるように書いた。」とある。なるほど、少し平易であるが、やはり、複雑な言い回しに悩まされた。しかし、幅広い知的刺激が得られた。「超バカの壁」の中でも日本人の「本音」について、「日本の無思想」が引用されている。 「ねじれ」は大きな外圧で価値観の変更を強制されたときに発生する。「日本の無思想」によると日本は明治維新で同じ「ねじれ」を経験している。強力な欧米勢力の「黒船」の前に屈せざるをえなかったからである。自分たちの思想から自生的に生まれた政府ではない。確か、岸田秀氏は「黒船で日本は強姦された心理を持った。」と言っていた。 当時、福沢諭吉の「やせ我慢の説」がある。それは勝海舟が旧幕臣であったのに、それを倒した明治政府に仕えた「裏切り」批判である。諭吉は勝に辞職を要求する。福沢も旧幕臣である。勝海舟はそんな内部の「やせ我慢」より、大きな外圧の危機に瀕した日本全体を考えたら変節は仕方がないと考えたのであろうか。だから、日本には近代思想は育たなかったということか。 「日本の無思想」では、「踏み絵」はキリシタン経験者のアイデアであろうという。一般の日本人は、世間の動きを見て、心はキリストを信じていても行動は「絵を踏む」。行動や言うことはころころ変わる。無思想だ。だから「踏み絵」では本心は分からないと思っている。しかし、真の宗教信者は、発言も行動も一致だ。だから、それを知っているのは、キリシタン経験者であり、そこから「踏み絵」のアイデアが出たというのである。それが欧米的な「宗教」、「思想」の特徴であろうか。 その一神教がテロ問題で行き詰っている。多神教が見直される頃に、日本はグローバル化で一神教の文化に向おうとしている。これが岸田氏の危機感であろう。それは、一神教的な考えをもとにした資本主義の勝利は幻想として武士道精神の復興を叫び「国家の品格」を問う動きと共通している。

2006.05.31

コメント(0)

-

浅田次郎の新撰組と現代史

2006.05.01の日記に書いたが、4月に教育テレビの「歴史を楽しむ」で日本刀シリーズをやったとき、近藤勇の「池田屋騒動」のことが出た。このときは、池田屋旅館の二階にいた約二十名の浪士に、近藤勇と沖田総司の二名で階段をかけあがる。近藤勇は剣の道は一流。沖田も免許皆伝の腕前だが、途中で肺結核の症状が出て吐血して戦えなくなるので、近藤一人の戦いがメインとなる。彼の剣法は突きが主体であるのに対し、浪士たちは太刀を振り上げる剣法のため、刀は鴨居などに当たり狭い部屋では不利だった。 池田屋騒動で近藤勇と新撰組は一躍有名になる。しかし、近藤勇は後の長州との戦いで右手を負傷し不自由になった。剣術家としては致命傷であった。 栃木県下都賀郡に壬生(みぶ)町がある。私は仕事で行っていたことがあるので幕末に京都で活躍した近藤勇や土方歳三はこの辺の農民の出身と誤解していた。正しくは、壬生は新撰組の屯所があった京都・壬生村のこと。近藤勇は現在の東京都調布市、土方は日野市の生まれ。また、彼らは幕末のテロ集団であるという間違った見方をしていた。 作家浅田次郎氏は、新撰組で「壬生義士伝」を書いているが、氏も、最初、新撰組はテロ集団という先入観を持っていた。高校時代に子母沢寛氏の「新撰組始末記」を読んで、その先入観が間違っていたことを知り、それから新撰組のファンになる。「新撰組始末記」は小説でなくドキュメンタリーである。発刊は昭和三年であるので明治維新は近く、まだ、生存していた関係者への直接のインタビューもある。 浅田氏の幕末の見方は独特で、日常経済という観点から見ている。薩長が明治維新で活躍できたのは、経済的に行き詰まっていた幕末で、両藩とも不良債権を棚上げして、経済改革に成功し、その経済力で明治維新をリードできたからだという。時代小説では主人公が「どのようにして生活費用にかかる金を得ていたのか。」という説明が少ない。流浪の剣士、宮本武蔵はどのようにして生活費を得ていたのか。座頭市は賭博で勝って金を得ていた。「子連れ狼」の拝一刀は刺客による収入。その点、浅田氏の幕末小説は、日常的な視点で書かれている。俗に言う「下世話に通じた」小説である。 幕末や明治維新は昔のようであるが、歴史的にはまだ、百三十年くらい前のことで、浅田氏の曽祖父が生まれた年に土方歳三が戦死した。浅田氏はその曽祖父に子供のときに抱かれたことがあるという。だから明治は近い。 チョンマゲがなくなった明治維新以来、百三十年の間、日本は欧米の歴史に見られないものすごいスピードで変わってきた。そのためか、浅田氏が言うように、我々は、その間のことについて、あまりきちんとした勉強をしていないように思う。 第2次大戦で撃墜王といわれた日本人の老パイロットが、最近、電車に乗っていたとき、横に座った大学生らしい2人の話しをなんとなく聞いていたら、一人が「日本はアメリカと戦争したことがあるそうだ。」と言ったら、もう一人が、「それはウソだろう。」と言っていたという。その老パイロットは愕然としたという。これは石原 都知事がそのパイロットから聞いたとテレビ番組で言っていた。 その番組に同席していた評論家の桜井女史は、「歴史教育は家庭でも、まず、両親の時代、祖父母の時代、曽祖父母の時代とさかのぼるべきである。」と言っていた。今は逆である。 欧米では、そのような家族史を古い写真などを使い家庭で語り伝えるという。日本は現代史で何かをじわじわと大きく失いつつある。年金問題だけではない。

2006.05.30

コメント(0)

-

長寿大国はアメリカ?

娘は総合病院で出産(2006.05.24の日記参照)、今日で退院。入院費用が高い、これでは少子化対策にならないと八つ当たりしていた。しかし、最近は産婦人科自体が減少しているという。ますます、少子化問題に対しての問題が増えている。 27日の朝日新聞の「私の視点」で、松本洋一氏が、今、日本の医療制度が質と安全が低下したイギリス型か、ある所得層に無保険を招くなどの残酷なアメリカ型を選ぶのかの岐路に立たされているとしている。イギリス型は医療費を抑えたため、多くの医師が海外に流失したのが大きな原因。アメリカ型は市場原理的な医療制度で所得格差が問題。 これで思い出したのが、以前、CDで聞いた日野原重明氏の2000年のときの講演だ。それはアメリカと日本の長寿の比較を述べている。 日本は、世界一の長寿国で、平均寿命が男女平均で80歳台。百歳を越えた人は一万数千人。 これに対して、アメリカは、平均寿命が75歳台で約5歳低い。しかし、アメリカは、難民、移民の国でもあり、多民族国家である。貧富の格差も大きい。だから、平均では正確にわからない。 したがって、日野原氏がデータを白人だけにしぼったら、日本より長寿国であるという。百歳を越えた人は6万人を超え、近く10万人になろうという。アメリカの人口は、日本の約2倍であるから、見方を変えると、アメリカのほうがはるかに長寿国である。しかも、寝たきりの老人は少ないという。 WHOで長寿国日本を見にきたら、寝たきり老人が多いので驚いたという。これで長寿国では中味がよくない。 アメリカは、健康食品(サプリメント)の利用や、日本食の積極的な取り入れによる食の改善、スポーツ、合理的な医療システムなどにより、ある程度のお金さえあれば、健康に非常に良い国家となっているわけである。したがって、健康と所得の格差拡大との関係が問題となる。 日本の寝たきり老人を減らすには、老人の健康法がポイントである。 今年、94才の日野原氏については1月頃、教育テレビで氏の長寿の秘訣という番組を4日連続でやっていた。分刻みの多忙な生活をしている。聖路加病院の理事長であるが、名誉職ではない。実務もしている。 会議が朝、7時半からあるというから、朝食は牛乳とジュース類で終わりである。食事は、少食であるが、タンパク質をとっている。週、何回かはビフテキを食べる。体重は若いときから62キロ前後を維持しているという。 腹八分目というが、年令とともに、七分目、六分目と落とすべきであるという。現在は1300キロカロリーで、毎日、体重を測定し、多いと調整するとのこと。 ビルの階段をあがるのに、エレベーターやエスカレーターは使わない。階段を2段ずつ登る。降りるときも早足である。歩く姿勢がシャンとしている。シャベリも明快で老人らしくない。講 演を多くこなす。徹夜に近い仕事もやるらしい。そのためか、簡単な体操を毎日やる。いろいろな筋力をつけるためである。寝るのは下向きの腹ばいである。これが健康に良いという。最近、腹ばいに寝る本も出た。 氏は、5年前に「新老人の会」を作り、75才以上で元気な人を集め、交流をしているという。75才から、全く新しいことを始めることをすすめている。氏も、88才のとき、はじめてミュージカルに挑戦し、脚本を作り、自らも出演している。 最近の医学の進歩で病気があっても正常な生活ができるチャンスが増加しているから、健康に生きるとは、病気がないことでなく、これと、うまく付き合って、正常な生活をすることだという。一病息災である。 人生を長く生きると、いろいろな経験をする。楽しいことも多くあろうが、長生きしなければ経験しないですんだ苦しいこと(子供の死など)も多くあろう。氏は、長生きはそれらの経験に耐えて、経験を蓄積し、人としての成熟であるとみる。 これから到来する日本社会初体験の老齢化社会を悲観的にみることはないのではないか。氏の考えを生かし、前向きに考え、人生経験を豊かにして、老いてますます積極的に行動する老人が増加することを期待したい。

2006.05.29

コメント(0)

-

岸田秀対談集「日本人はどこへゆく」を読んで

私:岸田秀氏は「唯幻論」で有名で、私もかなり前に愛読したものだ。しかし、最近の氏の本を読んでいないので、昨年、出版されたこの本を図書館で借りて読んだ。主題は、「一神教」と「多神教」の問題だ。両者は長所短所があるが、日本では、この両者がごちゃごちゃしていて、今や、捨てておけない状態だと氏は感じていると言う。 氏は、基本的に多神教的である日本に、なんとか、一神教の欠陥を避けつつ、その利点を取り入れる方法はないかと、虫のいいことを考えているという。A氏:今、テロなどで問題になっているのは、キリスト教とイスラム教の一神教の対立だと言われているね。一神教は歴史的にも民族虐殺や植民地支配を招きやすいという問題があるね。その点、日本は多神教で「無思想」だと言われている。私:ところで、この対談相手は、10人だが、驚いたことにトップに池田昌子氏(2006.05.26の日記参照)が登場していることだ。A氏:池田氏と一神教、多神教の問題は関係があるの?私:岸田氏も関係ないとあとがきで述べているが、昨年は、池田氏のブームなのか、出版社の意向なのではないの。関係ないのに対談のトップに来ているしね。A氏:岸田氏との対応は、養老孟司氏との対談(2006.05.20の日記)と比較してどうだった?私:岸田氏の困惑がありあり出ている対談だね。養老孟司氏との対談とよく似ている。死の問題は、池田氏の独特の考えの基礎をなしているが、それについて下記のようなやりとりがある。岸田氏が「池田さんは、宗教的に悟りの境地に到達している。」と多少、皮肉めいて言っているのに対して、池田氏「まさか。でも念仏宗教はちょっと解らないが、禅的な感覚は理解できる。」、岸田氏「死を恐れるというのは、非常に個人差がある。」、池田氏「私には全然ない。それは死がないから。徹底的に考えたら本当にない。」、岸田氏「自分の死なんてものは体験できませんからね。」、池田氏「そうです。だからないんです。他人が死ぬのを見て自分も死ぬんだろうなというのは類推にすぎない。死体を見て、それを死だと思っているが、それは死体であって死ではない。世の中どこを見ても死はないと気がついたら、ああやっぱり全部あるんだって分かる。」、岸田氏「自分が体験できないものが、存在しないと断定することは出来ない。皆がすべて死の恐怖を持たないことができると限らない。」と答える。 すれ違いで終わるが、これこそ、ある意味で対談と言えるね。A氏:結局、池田氏の言うことは、要するに人は死ねば、すべて無になるということではないの?死ぬことは自覚されないから、死は本人にはないという理屈だ。逆に、生きている瞬間、瞬間が全世界だということだ。他人の死は本人の死でないので、自覚するのは死体だという理屈だね。 しかし、今まで元気に会話をしていた人が、会話をしなくなり、死体に移行する状態が死ではないの?その変化をわれわれは見ている。同じ人間として自分もそうなるだろうことは類推して自覚できる。自分の病気からでも類推できそうだがね。定義の問題のようだね。私:だから、池田氏は「人類の歴史は、死の恐怖に動かされているので、死はないと気がついたら一変する。医学など死ぬことを避けて進んできた科学技術は、避けようとしている死がないと気がついた時に歴史は一変する。」という。A氏:確かに。医学が進んでいなかったら、いまだに、ペストや天然痘や結核で死ぬ人はいまだに多いかもね。そうなれば、今生きている人の多くは生まれていないから、全ては無かね。しかし、ご本人は軽いガンで入院して直っているそうなのでチャッカリしているね。私:迂回したね。知的街道を岸田氏の日本の多神教、すなわち、無思想にもどそう。

2006.05.28

コメント(0)

-

誤訳について

A氏:君は昨日の日記で「誤訳」と言ったけれど、どうやって発見するの?私:簡単だよ。日本語でよくわからないとか、おかしいと感じた箇所があると、該当する英文を見るのだよ。手元にないときは、大きな書店の洋書コーナーで立ち読みだ。そうすると英語では別の意味が考えられることが分かる。A氏:例えば?私:例えば、「演習の真っ最中に師団長が『ちょっと待ってくれ、敵の居場所を確かめよう』と言うんだ。演習が始まってから、八、九時間たっていて、敵はすでに遅れをとっていた。」という訳文だ。この話は、師団長の理論的な戦術に批判的な人物の発言だ。それが「敵はすでに遅れをとっていた。」というのはおかしいと思わないか。A氏:そういえば、敵が優勢であるか、こちらが劣勢という意味なら筋が通るね。私:英文を見た。” they were already behind us” だよ。”behind”を「時間の遅れ」と解釈したらしい。そういう意味もあるがね。しかし、ここは素直に「敵はすでに背後に迫っていた。」とすべきではないのかね。A氏:なるほど、前の文に「敵の居場所を確かめよう」もあるから、敵の場所がからむと考えたほうが確かに話の筋が通るね。私:これは「第1感」(2006.04.24日記参照)にあった箇所だ。 それからこれは誤訳ではないが、よく意味が分からない箇所があることがある。次の文はスラスラ読めるかね。「車を持つことはしばらく以前から、リアよりもさらに世間体を気にしなくなった僕の生活から抜け落ちていた。」A氏:そういえば、ちょっと混乱するね。私:リアというのは、昔の恋人だが、主人公は捨てられ、落ちぶれた生活になる。したがって、リアといた頃は、世間体があったが、今は、そんな世間体は必要がなくなったということなんだ。だから、それ以来、自家用車を持つことはなくなったという意味らしい。そうなると、「リサがいなくなり、世間体を気にしなくてもよくなったので、それ以来、自家用車は持たなくなった。」という文章のほうが、日本語として抵抗がないだろう。A氏:なるほど、このほうが分かりやすい。私:これは、ロバート・ゴダード「秘められた伝言」の訳からだが、この訳は全体的に名訳だ。上記のように、ちょっと気になる点があったがね。 それから、誤訳ではないが、原書無視という訳があったね。2000年にMITのレスター教授の「競争力」という和訳本を読んだとき、品質管理の歴史にデミングという名前が出てこない。おかしいと思った。原書を見た。付録の索引(翻訳書には索引無し)にデミングがあり、本文を索引したら9行にわたって訳してない部分を発見。無視された箇所に日本のTQCで有名なジュランも登場する。要するに訳者はジュランとデミングに恨みがあるのか、この9行を訳していない。とばした9行を私なりに訳すと下記のようになる。「ジョセフ・ジュランは、第2次大戦後、晩年のデミングとともに、品質管理を日本に導入したと考えられているが、彼は、アメリカのCEOたちを鋭く批判してきた。それは、ジュランが権限委譲できないと考えている品質についての行動計画を、CEOたちは中間管理職にまかせていることに対してである。『彼らは、正しい演説をし、大きなゴールを設定するが、他のすべてを部下に任す――。彼らは品質を確立することは、下に権限委譲できない会社全体を確立することであることがわかっていない。』とジュランは言う。ジュランのこの批判は、疑いなく、的確である。」A氏:別に気にすることのない内容だね。何故、意図的にとばしたのかね。確信犯的誤訳かね。

2006.05.27

コメント(0)

-

池田昌子「勝っても負けても」読後感

私:この本は、週刊新潮の連載コラム記事をまとめて、1冊にしたものだ。だから、それぞれ、その時々に起きた事件をコメントしている。しかし、最初の「パソコンに罪はない」を読んで、「14歳からの哲学」のこの人の論理の癖の繰返しなので、それ以上、読むのをやめた。どうも俺は頭が悪くこの種の本はついていけない。A氏:俺もざっとお付き合いで読んだが、何故?私:複雑な具体論がらむとどうも読みにくい。それがまた、きれいに繰り返している。A氏:この冒頭の「パソコンに罪はない」の記事は、2004年6月に、佐世保市で起きた小学六年生の女の子が同級生を殺した事件について書いているものだね。私:「ネットでのやりとりが原因であったと聞く」と伝聞で始まるが、これが後半から「腹が立ったから殺した。――――殺せば人は死ぬということを、彼らは知らないのだ。」と確定してしまう。その間をつなぐ論理が私には全く分からない。 そして「どうして殺してはいけないのですか。どうして悪口はいけないのですか。少々考える子なら、問い返すはずである。この問に、答えることこそが、モラル教育というものではないか。」とモラル教育にジャンプする。「少々考える子」ってどういう子だろうか。「どういう場で問い返す」のだろうか。イメージが湧かない。言葉だけ走っているので、ついていけないね。そして「モラル教育が必要なのは、子供だけではない。現代社会の我々全員である。」とどんどん拡大する。 この殺人シーンが具体的に、どのような両者の直接の会話で進んだのか、殺せば人は死ぬことを知らないで、ナイフを用意して彼女は殺したのかなど、など、その事実確認をしたのかね。それ無しで、一挙に結論を出すという論理展開はついていけないね。A氏:君が30年くらい前に紹介してくれた本で「もっと物質的なことばで」というのがあったね。そこに、1966年(昭和41年)の8月、アメリカのテキサス大学の26階の時計台から、温和で優等生のホイットマンがライフル銃を撃ち出し、かけつけた警察官に射殺されるまで約50人にタマが命中し、15人が死亡した事件の話があったね。彼の死体解剖の結果、彼の脳の「扁桃核」に腫瘍ができていたことが原因であることが分かった。「扁桃核」は人の怒りに関係する部分であることは脳医学でわかっている。「もっと物質的なことばで」の著者は、この事件にふれ、もし、死体解剖でこの事実が分かっていなかったら、彼の不可解な行動は、家庭の不和、性的ノイローゼ、近代物質文明による人間疎外などで、知ったかぶりの評論家により説明され、人々はそれに満足したのではないかと述べている。私:もう数十年前になるが、僕の中学時代、先生や友達にあだ名をつけるのがはやった。当時、習い始めの英語の単語でカンニングというのがあった。辞書を見ると「ずるい」、「狐のようにずるい」とあったので、顔が狐に似ているあるクラスメートに「カンニング・フォックス」というあだ名をつけた。数日後、休み時間にそいつが、私のところに目に涙を浮かべて、「いつ、俺がカンニングをした。」と詰め寄ってきた。別につかみかかってきたわけではない。親が学校の校長をしているとかで、シツケのよさそうな子だから、悲しそうな顔でクレームを言っただけで終わった。 このとき、彼がナイフを持って、いきなり、切りつけてきたら、ひょっとしたら殺されていたかもしれないね。そんなことは考えられない時代だが、別に「人を殺してはいけない」というモラル教育はなかった。常識で皆、そう思っていたね。小学校の戦時中は、鬼畜米英教育だったのにね。A氏:池田氏はパソコンを使わない。「顔が見えていえる言葉」と「顔が見えないで言える言葉」との違いをのべているね。だから、ネットの匿名記事も嫌いだね。しかし、2006.05.23の日記の「暴かれる嘘」にあるように、「顔が見えていえる言葉」でも嘘の言葉がある。喧嘩にもなる。「顔が見えないで言える言葉」のほうが冷静になるときもある。一人で考えて、文章にしたら、思っていたことが矛盾したことに気がつくこともある。私:池田氏が朝日新聞に短いコラムを短期間書いていたとき、毎回、新聞社の編集のほうで文章の疑問点を指摘してくるのに憤慨していた記事があるね。池田氏の分かりにくい文章の癖からすると考えられるね。しかし、池田氏は「わからないこそ考える読者は、必ず賢くなる」と非を認めていない。分かりにくいことは一応認めているが。 2006.05.20の日記の養老孟司氏の彼女との対談で、冒頭、養老氏が「なんでも言いたいことをおっしゃってください。言うことがなければ、黙っておられてもいいのですが。」と意外な発言をした意味がわかったような気がする。この対談同様、この池田街道も「ではこれでおしまい。はい、さようなら。」であっさり終点。

2006.05.26

コメント(0)

-

池田昌子氏「14歳からの哲学」を読んで

A氏:2006.05.20と21の日記での池田昌子氏を出発点とした知的街道で、この本を読んだそうだが、感想は?私:大人でも哲学書は一般的に表現が素直でなく、分かりにくい。その点、中学生向けのやさしい文だというが、哲学者の癖は抜けないように思った。かなり飛躍的な論理があり、突っかかった箇所が多かったね。こういう文章は翻訳書の場合は、誤訳のことが多いがね。 しかし、私自身の感想より、50くらいある読者レビューを読んで、そのばらつきのほうに知的興味があったよ。A氏:インターネットの読者コメントでも否定的な意見の中には、論理の筋に追うのに疲れて音を上げたというのがかなりあったね。私:言葉を大事にせよという著者の意見だが、「思う」「考える」「悩む」「正しい」「言葉」「現実」「意味」「観念」「心」「他人」「自分の内、外」「社会」「理想」などの抽象概念の違いがとび出すのだが、流れがスムースでないね。A氏:具体例で説明しようとして、言葉では「犬」、規則では「校則」そして「茶髪」、社会では「国旗」や「国家」、理想と現実では「イチロー」や「社会主義」、恋愛と性では「売春」、本物と偽者では「宇多田ヒカル」や「ゴッホ」などがあるね。私:抽象論の説明に具体例をもってくると、説得力が欠けるね。具体的事実は複雑だからね。「犬」は英語でドッグだし、イチローだって最初から選ばれた天才ではなかったし、売春婦は考えない人々だと言うが飢餓に苦しむ国の売春婦はそうだろうかと思うし、社会主義は失敗だと言うが資本主義はどうなったのかにはふれていないしね。 だから、大人はすべて「生活のために生きていて」「考えなし」ときめつけられている。敗戦直後の日本人の食糧難のときは、とにかく生きるために皆、必死だったのにね。その親のおかげでわれわれの世代は生きている。売春せざるを得ない貧乏国の女性は「考えが足りない」のだろうか。 池田氏は、ブログは軽くて嫌いなようだね。 それに、楽しんで仕事をしているうちに、自分の才能に気がつくと言うが、職人芸などは、苦しみから生まれるのではないかね。具体例になると論議が軽くなる感じだ。A氏:それは、養老孟司氏の本でも、人体という具体例で話が展開すると分かりやすいが、哲学的な内容の本は、途端にわかりにくくなるね。ところで、そのインターネットで好評なコメントに共通していたのは?私:まあ、読みにくくても、刺激になるということで評価していたね。中に中学生自身で読んでためになったというレビューがあったが、これは逆に、こんな文章がよく理解できたなと疑問に思ったね。ある否定的なレビューで、学生時代、こういうことを考えていた同級生は、皆、今、引きこもっていて、明るいバカが成功するというのがあったね。A氏:そういう難解な本に挑戦する読書習慣がなくなったね。読みやすい新書版ブームの影響かね。それとも池田氏が言うように、人間が軽くなったのかね。私:難解の意味が違うかもしれないが、易しい文章につい引き込まれ、真の理解に「悩み」ながら、自分で意味を「考えながら」読むというトレーニングには、この本は適しているかもしれない。特に学生にはね。 もっとも、例の「脳を鍛える大人のDSトレーニング」の川島隆太氏によると、考え事をしているときの脳は、左脳がわずかに働いているが、右脳は働いていないというから、脳のトレーニングにはどうかな。 もう、1冊、「勝っても負けても:41歳からの哲学」を読んでこの街道を終わりたい。

2006.05.25

コメント(0)

-

孫の弟、生まれる

昨日の深夜(正確には今日の午前一時頃)、孫の弟が生まれる。新しい生命の誕生である。 一昨日夕方、私が1泊の旅行で帰ったとき、夜8時頃、孫が父親に連れられてきた。母親(娘)が急に産気づき、入院したという。入院したその夜に出産となったわけだ。予定日より2週間ほど早い。入院中は孫を預かることになった。孫は初めて母親の元を長期に離れて夜をすごすことになる。以前にも、外泊になれるために1回ほど泊まったことはあったが、どうも積極的ではない。 だから、出産予定日が近づいてきたので、母親がよく子供(孫)に言い聞かせ、外泊の練習をしようといっていた矢先であった。練習ゼロの状態で引き取ることになった。 案の定、深夜、目を覚まし、ママに抱かれたいと泣き出す。もう、3才と10ヶ月であるのにどうしようもない。そのうちに泣き疲れて寝た。朝、起きたらケロリと平気である。今日はとりあえず、幼稚園は休むことにする。孫と1日中遊ぶ。 昼に、孫を連れて妻と病院を訪ね、生まれたばかり孫の顔を見た。 私のほうに顔を向け、目を開いている。目は見えないだろうが、聴覚は働いているので、声のするほうに顔を向けているのであろう。母乳を飲んだ直後なのか、満足げな表情で静かである。顔は誰に似ているのであろうかと思って見る。 娘に「赤ん坊は母親の心臓のリズムを胎内で知っているので、左手で抱くと安心するのだ。」と言ったら、一笑に付された。どうも脳のことをかじり出したのを笑っているようだ。 しかし、私が買った「コンピュータが連れてきた子供たち」(日記の2006.04.27参照)は、私から持っていって読んでいて、孫の友達がすでにゲームをやっているのを見てどうしようかと考えていた。 孫は生まれた弟を見て、頬に手をそっと当てた。ニコニコして見ている。しかし、そのうちに母親を奪い合うのではないかと思う。 孫は母親に外泊の必要性を言われて納得したようである。今日は早く就寝した。明日から幼稚園に通常通り、通いだす。 孫も、新しく生まれた子も、その成長を、私が何時まで見れるかは、私の天命で分からないが、これからの激動の時代にどのように対応して生きていくのであろうか。それはある程度、DNAで決まっているが(日記の2006.04.27参照)、たくましく成長していって欲しいと思う。

2006.05.24

コメント(0)

-

エクマン「暴かれる嘘」を読了して

昨日から一泊の旅。本は図書館の返却期日が近づいているエクマンの「暴かれる嘘」(この日記の2006.05.03参照)だけ持参。移動の車中と宿泊先のビジネスホテルで読む。読了。 この本は、夫婦間、親子間、警察と容疑者間、医者と患者間などの騙しあいを扱っている。そもそも、この本を探したもとの知的刺激は、永田議員がジャーナリストと称する西澤氏に何故、騙されたかというミスティリーからである。政治がらみの例に興味が集中。以下、4つの政治がらみの嘘をとりあげる。1.ヒットラーがチェンバレン英国首相をチェコスロバキア問題で騙したこと これは、2006.05.03の日記でとりあげたが、当時、ヒットラーが虚言家であることはすでに有名であったが、チェンバレンがヒットラーの嘘に騙されたのは、彼が戦争を避けようとあせっていたために、冷静になれなかったためと考えられる。これは永田議員が若い執行部のためになんとか突破口を開こうとあせっていたために、すでにいろいろとウワサのある西澤氏に疑いをもてなかったのと似ているだろう。 エクマンはこの本で、嘘を見抜くためのチェックリスト38問を紹介していて、チェンバレンがこのチェックリストを使っていたら、ヒットラーの嘘を見破れたかもしれないとしているが、そのような冷静さがあれば、チェックリスト無しでも見破れたのではないか。 こないだ、NHKの「ためしてガッテン」で、振込詐欺に引っ掛からない方法をやっていたが、本人確認するなどの方法をいくら強調しても、思い込みが先にあると、本人確認すると逆に、本人の立場を悪くするのではないかというマイナスのほうに考えてしまう結果になりやすい。2.連合軍がヒットラーをノルマンディーの上陸で騙したこと 連合軍は、軍隊の集結を偽装したり、流言を流したり、ドイツスパイと確認されている者に、偽の情報をつかませ、連合軍の上陸地点をノルマンディー海岸でなく、カレーで開始されると確信するようにした。あの天才的な騙し屋ヒットラーがこの嘘を見破れなかった。連合軍がノルマンディーに上陸しても、カレー上陸が本命で、ノルマンディー侵攻は騙しの陽動作戦と考えて、カレーに多くの軍隊を配置したままであった。嘘に気がついたのはノルマンディー侵攻後の6週間後であった。ヒットラーは切歯扼腕したであろう。映画「史上最大の作戦」はこの背景をあまりふれていないようである。ちょっとチェックしたい。 民主党も西澤氏のメールがガセではないかという情報が来ても、それを執行部が信じて退陣するまでやはり6週間かかった。3.キューバ危機におけるケネディとソ連のグロムイコ外相の騙しあい アメリカがキューバのミサイル基地を偵察機で知ったとき、ケネディはソ連が基地はないというのが嘘であることを知った。そのとき、ケネディはグロムイコ外相と会うことになった。ケネディはアメリカが証拠をつかんだことを隠しておくことにした。エクマンは真実を意図的に隠すことも嘘の一種としている。グロムイコは相変わらず、基地はないと嘘を言う。ケネディは頭にくるが、平静を装う。この嘘は成功する。 これは、ケビンコスナー主演の映画「サーティーンディズ」にも出てくるシーンであろう。もう一度チェックしたい。4.ウオーター・ゲート事件におけるニクソン大統領とディーンの嘘のつきあい この公聴会はテレビ放送されたそうだ。そのとき、ディーンの発言態度はしっかりしていたと言われるが、ニクソン大統領は身振りが大きかったとも言われる。 これも「大統領の陰謀」で映画化されており、実際のシーンがあるようである。これもチェックしたい。 エクマンは、最後に「われわれは幼児のごとく、天真爛漫ではないし、完全に偽装できるわけでもない。われわれは嘘をつけるし、真実を語りもする。また、欺瞞を見抜き、見落としたりもする。ごまかされたり、真実を知ったりもするのである。われわれはいろいろな側面がある。これこそが人間の真の姿なのである。」としめている。 永田議員はその人間側面で踊らされ、運が悪かっただけなのであろうか。

2006.05.23

コメント(0)

-

司馬遼太郎「坂之上の雲」の203高地の謎

今日は一泊旅行に出かけるので知的散歩の寄り道。 20年位前に司馬遼太郎の「坂の上の雲」で日露戦争を読む。この中で、203高地の戦いは圧巻。しかし、20年間、どうも司馬遼太郎らしくない個所が気になっていた。 その個所は、いよいよ、児玉参謀の指示で28サンチ砲の角度を203高地に合わせるところである。ここで、児玉は砲兵隊長に24時間以内に角度を変えるように指示する。しかし、専門家の隊長は、そんなに短時間で不可能だと言う。というのは、28サンチ砲はもともと要塞砲なので土台をコンクリートで固めるからである。乾くのに時間がかかる。司馬氏は、この乾燥時間が日露戦争中に次第に改善され、最初は30日くらいかかったのが、1週間くらいに改善されてきたことをふれてはいる。 しかし、このときの児玉の要求は24時間である。ところが、これができてしまう。24時間後に、203高地に対して28サンチ砲の砲撃が開始され、間もなく多くの犠牲を出した203高地は陥落する。この児玉の角度変更指示は、203高地陥落のティッピング・ポイント(この日記の2006.04.28参照)だから、重要なポイントだ。それについて次の疑問が湧く。 何故、砲兵隊長が不可能だという24時間の短時間でコンクリートは乾くことができたのか。 司馬氏の本ではその説明が抜けている。精神論では不可能である。児玉が怒鳴ったからできるものではない。対応できた優秀な技術者がいたはずである。この疑問がなかなか解けなかったが、一昨年になって一応、解けた。 一昨年は、日露戦争がはじまって百年になるので「文芸春秋」6月号で日露戦争特集を組んだ。そこで「有坂成章:『世界最優秀小銃』の威力」という軍学者・兵頭二十八氏の解説があった。 兵頭氏は、有坂成章の技術者としての活躍を書いているが、203高地の要塞攻撃に28サンチ砲を使うという、ものすごいアイデアは、この人のものであるという。この大砲がなかったなら、児玉の天才的な力をもってしても203高地の戦いはどうなっていたか分からない。その28サンチ砲は、有坂の設計でもある。 そして、現地での砲床構築の班長に起用されたのは、横田穣という人で、これも有坂が目をかけて送り出した、コンクリートの専門家であった。これで、24時間でコンクリートが乾いた理由が解けた。やはり、コンクリートの優秀な技術者がいたのである。 ところが、横田穣氏は回顧談を書いているのだが、何故か、最初の砲撃で回想が終わっているという。司馬遼太郎は、この児玉のシーンを「機密日露戦史」によっているらしいが、横田穣氏の回想はこれと違ったものであったので削除されたのではないかという説もある。まさか、24時間では出来ないと反対したのが横田穣氏ではあるまい。 24時間要求は本当にあったのか、まだ、私のミスティリーは続く。 とにかく、この当時の日本軍の技術主義は、明治維新のときの外国の軍事力の威力に負けた反省である。富国強兵が技術力で裏づけされていた。 ところが、司馬遼太郎が指摘するように、昭和の陸軍はこの勝利におごり、極端な精神主義になる。そして、太平洋戦争で圧倒的な物量のアメリカに負ける。戦後はまた技術主義にもどり、戦後30年くらいたって、製造業ではテレビ、自動車などで次第にアメリカを越すほどになる。 今、その技術を支えたメタルカラーの多くが定年を迎えるのが気になる。

2006.05.22

コメント(0)

-

池田昌子氏と死の問題

A氏:昨日、君が池田昌子氏の本に興味を持ったというので、グーグルで検索したら、出てくるのは、声優池田昌子ばかり。検索に「哲学」を追加してようやく絞れたよ。 私:サンキュー。何か情報を得た? A氏:昨年夏、マスコミでトラブルを起こしているね。彼女が奥山貴宏氏に関するテレビ番組を見て書いた「週刊新潮」(8月11・18日夏季特大号)の連載コラム「人間自身」の記事のことだよ。 私:奥山貴宏氏? A氏:インターネットによると彼は1971年生まれのフリージャーナリスト。2003年2月「余命2年」と宣告され、自身のホームページの日記に「助かりたい、死にたくない」といったものを出来るだけ排除した、かつてないスタイルの闘病記を書き出した。日記は2003年11月「31歳ガン漂流」として出版。2004年6月に新たにブログ「32歳ガン漂流エヴォリューション」もスタート。2005年3月には書籍版「32歳ガン漂流エヴォリューション」が刊行。そして2005年4月、念願だった小説「ヴァニシング・ポイント」を発売。だが、発売の3日後、余命宣告から2年4ヶ月後、この世を去る。享年33歳とある。 私:そこで池田晶子氏はどういうコメントをしたんだね? A氏:この彼の生き様がテレビになったのを池田昌子氏は見て、「週刊新潮」のコラムにコメント記事を書いたんだ。その概要はインターネットによると「個人のあられもない内面を、得体も知れない誰かに向けて吐露したいというその心性が、理解できない。気持ちが悪い。」「そういう個人の大事なことは、他人に報告するより先に、自分で考えるべきことではなかろうか。」「独りで普通に死ぬことができない人類の出現である。」というような批判的な記事であったらしい。 私:池田昌子氏は46才。これに比べるとあまり後の人生のないわれわれだが、昨年の同窓会は、私は欠席したけど、個人史を皆で書こうとか、会長を選出し、死亡したらそこに連絡できるようにしようとか、という提案があったようだね。反対が多くきまらなかったというが、君はどうだったの? A氏:俺が死んだときは、親戚の関係者だけが知って葬式を出してくれればよい。同窓生は知らなくていいと言って反対したよ。皆、落ち着きがないね。象の死を見習えだよ。 私:山田風太郎が72才のとき書いたエッセイに「あと千回の晩飯」というのがある。千回の晩飯というと、後3年ほどで死ぬまでの晩飯ということになる。この本を書いてから氏はパーキンソン症候群を示す。ついには口述筆記となった。平成13年79才で亡くなった。2千回を超える晩飯となったわけだね。 「いまわの際に言うべき一大事はなし」。風太郎が愛したその言葉通り、世を去るとき、彼は言葉一つも残さなかったという。大往生を心がけ、その通り亡くなったね。 山田風太郎には約千人の臨終を書いた大著「人間臨終図鑑」があるが、死はいろいろだね。 A氏:ところで、池田昌子氏の「14歳からの哲学」を読む前にインターネットで読者レビューを見たが、5点満点から1点までばらついている。「人は見た目が9割」(2006.04.23の日記参照)と同一現象。さてどうなることか。

2006.05.21

コメント(1)

-

「生の科学、死の哲学:養老孟司対談集」を読んで

この対談集は2004年に刊行されたもので図書館より借りて読んだ。月刊「薬の知識」に連載された対談を集めたもの。数年にわたっているが途中で、養老氏の「バカの壁」のベストセラーが出るから、対談の内容も変わってきているようだ。 養老氏の対談集は、たくさん出ているが、あまり評判がよくないようだ。それは氏の対応姿勢が言い切り型であるせいだろうか。 この本は、19人のいろいろの分野の人との対談である。 この19人の中で、もっとも対談として異色で、これこそ対談ではないかと思ったのが文筆家池田昌子氏とのものである。慶応大学の哲学科を卒業し、難解な哲学用語を使わずに、哲学を語ることを目指し、文筆活動を行っている。 彼女との対談は、冒頭、養老氏が「なんでも言いたいことをおっしゃってください。言うことがなければ、黙っておられてもいいのですが。」と意外な発言から始まる。 途中で、ベストセラー「バカの壁」の話が出る。彼女は「どうですか、読んでみなさんがわかっていると思いますか。」と聞く。養老氏は「いえいえ、わかるはずはないと。」答える。彼女は「でしょう。なぜかよく売れていますね。なんで、とか。(笑い)」とくる。 養老氏が二宮尊徳が薪を運びながら本を読んでいるということにふれ、これはついでの行為で、虫取りのように自己充足的な行為でないという。これに対して、彼女は「じゃあ、本を読むことが自己充足でもあり得るじゃないですか。」とくる。養老氏が「いや、だから僕の場合はそうじゃなかったのです。」と切り返す。これを彼女はさらに「じゃあ、変わっているだけじゃないですか、養老先生が。それこそが問題じゃないですか。(笑い)」とさらに切り返す。 彼女は、本を何十冊かあげろと言われたら、どんな本をあげますかという質問に対して、古典以外にありませんよと答えている。哲学専門だから、プラトン、デカルト、ヘーゲルとなるが、老子、荘子もあげていた。 養老氏が「子供が言語を身につけるのに、行動自体に反応する神経細胞があることがわかってきた。」と言ったら、彼女は「また、神経細胞ですか。(笑い)」と切り返す。養老氏は追いかけて「サルに電極を入れる。」と言い出すと、彼女は「また、もう(笑い)。先生、そんなことを本気で信じているのですか。」となる。養老氏「いや、だって事実だもの。」彼女「私は絶対認めません。騙されませんからね。(笑い)」 だから、この対談は、他の人の対談と違い、養老氏の「ではこれでおしまい。はい、さようなら。」であっさり終了。 この対談で彼女に興味を持ち、早速、彼女がこの対談で薦めている「14歳からの哲学」と昨年出した「勝っても負けても:41歳からの哲学」を読むことにする。

2006.05.20

コメント(1)

-

3回目の胃カメラをのむ

先月、かかりつけの医者がカルテをめくり「そういえば、もう、10年くらい胃を見ていないなあ。」と言って検査日を予約した。それが一昨日で予定通り胃カメラをのんだ。 胃カメラは1950年代に日本の技術によってできた画期的な製品である。ところが、これを口に入れてのむのが大変である。最初はまさに名称のようにカメラであったが、その後、小さくなり今は胃の内視鏡検査というとのこと。 実は、胃の内視鏡検査は、これで、3回目で、大体10年間隔でやっていることになる。 初回は、20年位前。胃が痛かったので、近くの総合病院に行ったら若い医者が診察した。触診もなしで胃潰瘍の疑いがあるとして薬を処方した。これが当時、胃潰瘍を手術しないで直せると言われた新薬シメチジンである。内視鏡検査が込んでいたので1週間後に予約し、当日検査を受けに行った。検査室は込んでいて2部屋でやっていた。検査が終わると具合が悪くなった人は、別室があってそこで休むようになっていた。たしかに、検査を終わって出て来る人の中には顔色が悪い人がいて別室に入って行った。 ところが、私の場合、検査室に入り少したつと、検査医が「少しただれているが、潰瘍はないなあ。」と言い出した。もう内視鏡は胃の中で、いつノドを通過したのか分らなかった。 問題は、処方した内服薬であった。きつい薬なので急に服用を中止できないのだという。徐々に減らしていった。やめるのに3ヶ月ほどかかった。とんでもない誤診であった。 そのうちに、今の町医者にかかるようにした。初回の内視鏡検査から10年くらいたって胃の調子が悪かったら、その医者が「たまには、内視鏡でみてみますか。」といって、これも予約をして検査をした。このときも、いつのまにか内視鏡がノドを通過した。異常はなかった。 ところが、内視鏡の検査を嫌がる人が多いようだ。当時、ある知人は、一度、内視鏡をのんで、苦しみ「もう死んでもいいから、二度と内視鏡検査はやらない。」と言っていた。個人差があるようだ。これは、ノドの径に個人差があるためか。それとも神経のせいか。 一方、のみやすいように、内視鏡の径を小さくする製品開発がすすんでいるらしい。現在、使用中のものは、病院によって違うが6ミリから10ミリくらいあるらしい。最近は鼻の穴から差し込む方式もあるという。 MRIもうるさくて嫌だと言う人と気にならないと言う人もいるらしい。 今回は3回目だ。9時半から開始。ところが驚いた。まず、看護師が左肩に麻酔の皮下注射をした。次に、いよいよ医者が内視鏡を入れる直前に、腕の静脈に麻酔薬を注射した。やり方がすごく慎重になった。私にはこんなものは不要であるのだが。 内視鏡はスムースに入った。医者と一緒に胃の内部を画面で見る。特に潰瘍もポリープもなかったが、少し赤みがかった部分が3箇所あったので、念のため、つまんでとる。つまんだ瞬間、血がちょっと流れ出た。 検査は無事終わったが、後が大変。麻酔が効いたのか急に睡魔が襲ってきた。横になったままの姿勢で意識がなくなったように30分から40分くらい寝こんだ。 眠気が残ったような多少朦朧とした気分で家に帰り、朝食とも昼食ともつかない食事をした。なにか時間を損したような気がした。このため、読書進まず。

2006.05.19

コメント(0)

-

「頭上の敵機」と「プライベイト・ライアン」

Aさん:この2つに大きな共通点があるの? 両方とも第2次大戦を扱ったいわゆる戦争映画だが、前者は1949年作で主演はグレゴリーペックで白黒。後者はスピルバーグ監督の1998年作。約50年も間があるぜ。私:共通点として印象にあるのは、映画の出だしと終わりのシーンなんだ。いわゆる回想シーン。まず、「頭上の敵機」だが、背広姿の紳士が自転車に乗り、田舎道をゆっくり走るシーンから始まる。草が高く茂っている原に来て止まる。何か回想する。途端にシーンは過去にもどり、この原野は1944年頃の、アメリカ爆撃機の基地となる。Aさん:そういえば、「プライベイト・ライアン」は最初、白い十字架が林立するアメリカの戦士の墓に向って歩いていく10人くらいの家族の姿から始まる。ライアンらしき老人がある墓にひざまずく。途端に、1944年の地獄のような戦争シーンに切り替わるな。 私:終わりも似ている。「頭上の敵機」はグレゴリーペックの隊長が、過労による神経症なのか、爆撃機に乗ろうとした腕に力が入らなくなり陣頭指揮の出撃参加を諦める。しかし、出撃した部下が全部無事に帰るまでベッドに出撃の服装のまま横になるが眠れない。やがて爆撃を終わった飛行機が逐次帰り、全部無事に帰る。途端に隊長は深い眠りにつく。副官がしずかに毛布をかけ、靴を脱がせるシーンが出て、一挙に、最初の背の高い草の茂っているシーンにもどる。紳士はかっての副官。紳士は、しずかに自転車をこいで、この草原を去って行く。まさに「夏草や、強者どもが夢のあと」だ。 Aさん:「プライベイト・ライアン」では、トムハンクスの大尉が、数人の部下を連れ、行方不明のライアンという兵士を探し出し、連れ帰る特命を受ける。理由は、ライアンは4人兄弟の末子で、すでに3人は戦死しているのでライアンが戦死すると家族が絶えるからだ。ようやく、ライアンを探し出すが大尉は戦死する。大尉は息を引き取るときに、ライアンに「有意義な人生をおくれ。」と言い残す。ここでシーンが一挙に最初の墓に戻る。若い兵士のライアンの顔が老人の顔になる。ライアンは大尉の墓に向かって「長い間、有意義な人生をおくるよう努力したが、果たして十分か自信がない。」というようなことを墓に語りかける。ライアンの夫人が「あなたが有意義な人生をおくったのは、皆知っている」と慰める。 大尉の墓に記された文字が拡大しつつ、この映画は終わる。なるほど、回想シーンであることは似ているね。でも、何故、「頭上の敵機」と比較するの?僕は見たかどうか印象がないね。私:「頭上の敵機」は高校時代、映画館で見て私個人の好みで記憶しているんだ。十年ほど前、ある会社に行ったとき、同年輩の重役と若い頃見た映画の話となった。このとき私が「グレゴリ―ペックの爆撃隊長の映画が印象にある。」と言ったら、その重役は「頭上の敵機」と即答した。わたしは驚き真の同好の士を得た思いだったよ。見る人は見ているんだ。 ところで、作家阿川弘之氏は「第2次大戦で本土決戦を避けられたのは、海軍の上層部の働きのおかげである。ところがこういう60年位前の話をすると、今の若い女の子は、『それは関係ない話だ』という。もし、あのとき本土決戦になっていたら、その女の子達の父母は死んでいたであろう。それなら、彼女らは現在、存在していなかったであろう。」と言っていた。同じようにライアン兵士が戦死していたら、墓参りに来たライアンの子供、孫など、十人くらいの人生も存在しなかったことになる。人は意識しなくても、自然に祖先のDNAと文化の歴史の産物なんだが、こわいのは、それを理解しないことだね。 Aさん:「プライベイト・ライアン」のプライベイトは変わった名前だね。私:違うね。名前ではないよ。辞書を引くと分かるが、兵隊の最下層の位をいう。日本では2等兵だね。だからこの映画の題名は「ライアン2等兵」だ。大将でなく最下層の兵を救い出すためにトムハンクス大尉の犠牲までおかすという点にこの映画の意味がある。だから、この日本のカタカナ題名は「最下層」という重要な意味が出ていないのでよくないと批判していた人がいたよ。

2006.05.18

コメント(0)

-

「お帰りなさい、森昌子」と演歌

昨夜、居間から「哀しみ本線日本海」の歌が聞こえてきた。あきらかに森昌子の声である。いい歌である。私もカラオケでよく歌う。番組は、NHKの歌謡コンサートの「お帰りなさい、森昌子」である。離婚後の、独立しての復帰の第一声である。 マスコミでは、殺人、談合などと陰鬱なニュースが続くが、演歌ファンにとっては、また、特に、彼女の歌をよくカラオケで愛唱しただけに朗報である。 上がり気味で、声もまだ力が足りないように思った。目が涙目であった。2曲目は「越冬つばめ」。そして、最後は、新曲で父親の歌を歌った。この3曲だけであった。一人の歌手としての20年の空白と、離婚、歌手としても育ての父親の死など、簡単に埋まらないものが多いであろうが、早期に、あのきれいな、透き通った歌声をまたききたいものである。 復帰を期待されて、なかなか実現しないのが、ちあきなおみである。東京12チャンネルでは、以前、「演歌の花道」という番組があったが、これが徳光さんとコロッケの司会で演歌もよくやる歌番組となったときがあった。 あるとき、テレサテンとちあきなおみの特集をやっていたときがあった。私はテレサテンの歌が好きで、録画をセットしたが、そのとき、ちあきみのるが「紅(あか)とんぼ」を歌ったのもついでに聞いた。ショックであった。これをフルコーラスで歌ったが、驚いた。「歌心」の極致である。この歌は彼女が一時歌手活動を休止した後の歌で、30万枚のヒット曲だという。しかし、私ははじめて聞いた演歌である。ちあきなおみがこれほど「歌心」のある歌手であるとは不勉強であった。 司会の徳光さんが、「ちあきさん、是非、この番組に出てください」と熱心にテレビ画面でお願いしていたのも分かる気がした。しかし、実現していない。 その後、NHKでちあきみのる特集が放映されたが、彼女は単なるミーハー歌手でないことを示していたし、歌手としての復活を期待していたような番組であったが、復活は期待できないようである。 別なNHKの番組で、三波春雄と村田英雄のライバルの歴史を追った特集もやっていた。浪曲師時代は、村田英雄がエリートで浪曲コンクールでは一位をとり、三波春雄は敗れた事実があったのをはじめて知った。しかし、衰退していく浪曲を離れ、歌謡曲には三波春雄のほうが早く進出し、成功した。 村田英雄は後を追って歌謡曲に進出したが、3年間ほどは泣かず飛ばずであった。それを打ち破ったのが大ヒット曲「王将」であった。 村田英雄は晩年、両足切断。三波春雄はすでにがんで余命があまりないことを知り最後まで仕事に打ち込む。しかし、二人とも最後まで浪曲に未練があったようである。 演歌は曲もそうだが、歌手にも演歌的な人生を感ずる。

2006.05.17

コメント(0)

-

「ハイ・コンセプト」と「ウェブ進化論」との対立

まだ、「ウェブ進化論」にこだわっている。 それは、「ハイ・コンセプト」(A Whole New Mind: この日記の4月26日、4月30日、5月12日の読書感想参照)で予想している21世紀のアメリカと「ウェブ進化論」での21世紀の活動を期待されるグーグルの姿とは、同じアメリカで正反対だからである。 「ハイ・コンセプト」では、20世紀で花形であったコンピュータプログラーマーや科学技術者や弁護士などの左脳的な職業は、21世紀には芸術家などの右脳的な職業に座を譲ることになると言っている。すなわち、21世紀のアメリカはビル・ゲイツの時代ではないというわけである。 一方、「ウェブ進化論」によると、グーグルは1998年に創立、2004年に株式公開、2005年に時価総額10兆円を超え、急成長である。今や世界中の才能がグーグル入社希望の列を作っているという。社員数5680名。技術者を重視し、社員は工学博士クラスばかり。彼らが考えているのは、この世の中を完全に数学的に解決しようということ。徹底的な技術志向であり、左脳思考者の先端を行く会社である。成長を期待されている。 「ハイ・コンセプト」(A Whole New Mind)のダニエル・ピンク氏は、コンピュータソフトなどの仕事は、インドの低賃金で次第に高い報酬は期待できないという。今、グーグルに行列を作っている技術者や、グーグルを目指している世界中の大学研究室のもっとも優秀な学生は、将来、多くの報酬を期待できないことになる。 このように、まったく両者は百八十度違った方向を示しているのである。 「ハイ・コンセプト」(A Whole New Mind)では、医者でも医療技術の優秀さだけではだめで、「患者の人生に共感する感性」が重要であり、そういう医者のほうが治療効果も大きいとしている。だから、医学部の学生は患者の表情を読んだり、会話したりする右脳の能力がこれから重要になるので、すでにそういう医者の教育が盛んであるという。 「第1感」(この日記の4月24日の読書感想参照)で興味深かったのは医療事故のことだ。貴方が、医者に医療事故保険を売っている会社に勤めていたとする。訴えられる可能性が高いのは、どういう医者かを調べるように上司に命じられたとする。調査方法は2つ。1つは、医者の受けた教育と実績、過去数年間に犯したミスの記録を分析する方法。もう1つは、医者と患者の短い会話を聞く方法である。論理的な左脳思考者は前者を選ぶであろう。 しかし、実は医者が医療事故で訴えられるかどうかは、ミスを犯す回数とは無関係。腕のいい医者が何度も訴えられ、逆にミスの多い医者でも訴えられていない。 その原因は医者の技術よりも患者との「共感関係」、「信頼関係」の有無にある。だから、あなたが調査すべきは、医者と患者の会話である。 左脳思考を持っても右脳思考がないと医者として成功しないことになる。 グーグルの今後の動きをそういう視点からみることもできる。養老孟司氏は、情報は死であるという。ハンド・ヒーリング(5月15日の日記参照)のように生身の人間のほうが複雑怪奇である。だから、総合的な右脳思考が必要なのであろうか。 これで、「ウェブ進化論」はひとまず、卒業。

2006.05.16

コメント(2)

-

ハンド・ヒーリングの不思議

静岡県磐田市に住む神谷政敏氏は50才台であるが、ハンド・ヒーリングをする。要するに肩こり、腰痛、筋肉痛などの治療としてマッサージをするのでなく、患部に手をかざすだけである。彼はサイドビジネス的に個人活動でしている。 彼とは20年ほど前、仕事の関係で知り合い、その後、個人的な飲み友達として付き合いが続いた。彼はその頃から、ハンド・ヒーリング能力を自覚していたらしいが、合理主義的な私には相手にされないと思い、私との話題では長い間避けていた。しかし、三年ほど前から、そのパワーが強くなり自信と実績ができ、私にテストしたくなったらしい。たまたま、私はちょっと肩がこっていたのとあぐらをかくと右足が痛いので試しにやってもらった。すぐ痛みがなくなった。 彼とその友人とぶらりと小さな居酒屋に寄った。その店のママさんが肩こりであるという。数分間、彼がハンド・ヒーリングをしたら、私の目の前で肩が軽くなったとママさんが言い出した。ビール一本、おごりで出た。その息子がカウンターいたが、左足が痛くよく曲がらないという。これも数分手当てしたらスムースに動くようになった。カウンター内にいた娘さんはアトピーで、肘の横あたりが黒ずんでいた。ハンド・ヒーリングしたら、薄黒いところがきれいに白くなった。白くなるというのは、血行が良くなった証拠である。すべすべになり驚いていた。その店のカウンターの横隅に中高年の男性がいた。常連客のようである。この状況を冷ややかに見ていた。信じていないようであった。その客は最後に我々が帰るとき、実は長い間右腕が痛いのだと言い出す。そこで神谷氏はハンド・ヒーリングをした。数分で長い間痛みで苦しんでいた右腕が軽くなり、よく動くと言い出した。驚いていた。 ところで、私も数回、彼のハンド・ヒーリングを受けたら自分自身に出来るようになった。これは他人に移るようだ。しかし、彼から他人にやるとパワーが落ちると注意されている。これは後で分かったが、セルフヒーリングと言って一般的なものらしい。誰でも簡単に出来るという本も出ている。 昨年来、ハンド・ヒーリングについて調べるとかなりいろいろな本が出ている。1970年代から日本ではこの分野に関連する人々の間には盛んになってきたようだ。アメリカでも和訳された「ヒーリング・パワー」(春秋社)という看護師の書いた本もある。 「日経マスターズ」05年11月号では、イギリスのオックスフォード大学出版局から、「気エネルギーによるガン細胞に対する効果の科学的な実証」という論文が発行されたと報じている。人の肝臓ガンの細胞をシャレー入れて、これに上下から指先を近づけて気のエネルギーを5分から10分送り込む。その後の測定をすると、ガン細胞が3割から4割減。また、ガン細胞を促進するDNAが減少し、ガン細胞の増殖を制御する蛋白が増加。この実験で気エネルギーを送り込んだ人が、西野呼吸法で有名な西野皓三氏だ。 ハンド・ヒーリングはいろいろな流派があるが、パワーを向上するには鼻呼吸(鼻から吸って、鼻から吐く)がポイントであり、鼻呼吸をしないヨガ教室はなんともいえない臭いがするという解説本があった。しかし、鼻呼吸はヨガの基本であるからこの解説はウソ。また、この流派では、ハンドパワーを出すには利き腕ではなく左手がよいとあったが、ものすごい気のエネルギーを出す西野氏は右手から出している。 ハンド・ヒーリングの効果という事実はあるが、人工物でないだけにその不思議の説明はインチキ臭い「仮説」が多い。まだ、謎が多い自然現象であることは確かだ。人に害を与えるものではないだろうが、宗教色の濃い流派もあるようなので、金のかかる誘いには要注意だ。

2006.05.15

コメント(0)

-

「マンガをもっと読みなさい」養老孟司・対談・牧野圭一を読んで

この日記の4月23日で「人は見た目が9割」のコメントでマンガに関連してこの本を取り上げた。養老孟司氏のマンガと脳の関係は別の本で知っていたが、この本は読んでなかったので、新刊でないので図書館から借りて、2時間ほどで読了。 養老孟司氏の対談相手の牧野圭一氏は、著名なマンガ家であるが、同時に京都精華大学の芸術学部教授とのこと。マンガ学科があるのには驚いた。マンガ理論というべきものを強化するために、マンガと脳の関係について、独特の理論を持っている養老孟司氏との対談を企画したようである。しかし、対談というより養老孟司氏の講義みたいな内容である。 西洋語は、dogはドッグで別な読みはない。1対1が原則だ。カナがそうである。しかし、漢字はそうではない。例として「重」という漢字をあげている。中国語としての「重」には音声は1つしかない。しかし、日本語では「じゅう」「ちょう」「おも」「かさ」「え」という多くの読みが入る。 表音文字のカナを読む脳の部分は「角回」という場所であり、漢字を読む場所はかなり離れた「左側頭葉後下部」である。だから、「角回」だけが故障しても日本人は漢字だけは読める。新聞でも漢字だけ追えば、大体の意味は分かる。逆の場合もある。しかし、西洋のように表音文字を使っている場合は失読症になる。どこかで読んだが、トムクルーズ、ピカソ、アインシュタインも失読症だとのこと。 マンガの絵が漢字、吹き出しの中の文字がルビ、吹き出しの文字に漢字が入って、それにまた、カナを振るときもある。マンガを読むときは複雑な脳の活動を要求される。 この本には、ペンフィールドの図というのがある。患者の脳を開き、脳に刺激を与え、どのような反応にみられたかを詳細に記録し、これを図にしたものである。この図をペンフィールドのホムンルクス(小人)のモデルという。 この図のことは「バカはなおせる」(この日記の5月4日参照)で脳科学の最高権威と言われる久保田教授が、「バカの壁」でのホムンルクスの図は、ペンフィールドの古いもの(1737年)で間違いがあり、その後、訂正された(1950年)と批判していたが、この「マンガをもっと読みなさい」の図は1950年のものであった。「バカの壁」は03年のベストセラーだが、この本は昨年(05年)10月の発刊だから、養老孟司氏は、久保田教授の指摘前に気がついたのであろうか。 この図は基本であるらしく「脳のからくり」(この日記の5月7日参照)にも登場する。 マンガと違うことだが、養老孟司氏がこの本で「教科書に墨を塗った」世代経験として、戦後の日本人は信用のおけるものとして、物量、すなわち、技術、物を信じるようになる。「国破れて機械あり」である。その敗戦ショックがものづくりに向わせたのであって、ものづくりそのものに関心があったわけではないとしている。だから、手塚治虫さんにも同じものがあり、鉄腕アトムになる。人間じゃなくて機械。機械のほうが信用できるという。同じ世代体験を持った者として同感である。 私はテレビアニメ世代である。鉄腕アトムはよく見た。その後、カムイも全部録画した。しかし、マンガを読む習慣がない。この本でも多くの最近のマンガが取り入れられているが、昔のマンガと違い、進化していて、感心するがやはりなじまないのは、頭が固いせいか。

2006.05.14

コメント(0)

-

「ウェブ進化論」とロングテール

3日間連続で「ウェブ進化論」をうろうろしている。富士通総研のウェブサイトによると、「ロングテール(long tail)とは、ネット販売において、ほとんど売れないニッチ商品の販売額の合計が、ベストセラー商品の販売額合計を上回るようになる現象のこと。雑誌『ワイヤード』編集長のクリス・アンダーソンが提唱したもので、販売ランキング順に販売額の曲線を描くと、ベストセラーが恐竜の高い首(ヘッド)で、ニッチ商品が長い尾(テール)のようになっているところから名づけられた。」とある。すなわち、これまで「2:8の法則」などといわれていた2割の商品が8割の売り上げを稼ぐ、という法則がインターネットにより成立しなくなってきている。 「ウェブ進化論」では、リアル(現実)のビジネス理論はこの反対概念を持ち、ロングテール現象はインターネット特有のものとしている。確かに、品質管理では不良品のパレート分析をすると「不良品の80パーセントは、20パーセントの不良原因によって発生する」と言われ、全体の不良原因をつぶすより、この20パーセント(恐竜のヘッド)に集中すれば効果的であると考える。いわゆる、効果的な集中攻撃の考えである。在庫でも在庫金額の多い順にパレート分析をすると「在庫金額の80パーセント(恐竜のヘッド)はわずか20パーセントの在庫品目で占められている。」ことになり、その20パーセントに管理を重点的に集中すれば、在庫の減少には効果的であるということになる。 ところが、リアルビジネスでは、必ずしもそうではないことが多い。恐竜をつぶすのに、確かにヘッドを集中攻撃すれば効果がある。しかし、それには攻める側に相当のコストやリスクが伴う。尻尾のほうからじわじわ責めれば、手間がかからないし、案外簡単に倒すことが可能な場合が多い。トヨタは、カイゼンは1つやれ、2が続くという。 4月28日の日記でふれた「ティッピング・ポイント」では「2:8の法則」を逆手に取っている。例えば、ニューヨークの犯罪増大という恐竜を倒すに効果的だったのは、地下鉄の落書きの徹底的な清掃と無賃乗車の徹底的な取締りであった。簡単なシッポからじわじわと攻撃して、ある時点から急に恐竜が弱り、犯罪という恐竜退治に成功した。 この日記でふれた機械故障の改善も、ロングテール現象であった。 「文芸春秋」の連載コラム「本屋探訪」の6月号では、大型書店でない札幌の町の本屋「くすみ書房」が閉店の危機から脱した例をあげている。逆転の発想で「売れない文庫フェア」をした。新聞もテレビも取り上げ、新潮文庫は半月で700点がすべて売れ、それまでほとんどゼロだったちくま文庫は、札幌市内で月間2位を記録した。インターネットでないロングテール現象だ。 人は60兆の細胞がある。それらを中枢神経が全部支配していない。自律神経と分業して効率効果を出している。 トヨタの組立ラインの1台1台の指令は中枢神経のコンピュータだ。しかし、小物部品は人の手によるカンバンで自律神経のように動いている。 ソ連の計画経済は、モスクワ中央局が全企業を管理する全中枢神経方式であった。しかし、情報管理で失敗し、経済混乱を起こした。インターネットで可能であったろうか。 グーグルは中国で政治という障害にぶつかった。また、世界的には翻訳と対応しなくてはならない。ここにも、人体のように中枢神経部分と自律神経部分があるようだ。 教科書を墨で塗った世代は、素直でないようだ。

2006.05.13

コメント(2)

-

「“怪物”グーグルが世界を支配する:ゲイツを脅かす電脳集団」文芸春秋6月号

月刊誌「文芸春秋」は毎月10日に発行される。昨日買って今朝、目次を開いたらジャーナリスト森健氏の「“怪物”グーグルが世界を支配する:ビル・ゲイツを脅かす電脳集団:時価総額16兆円。ネットの革命の主役の光と影」という記事が真っ先に目に付いた。これは昨日読んだ「ウェブ進化論」によって、新しいアンテナがはられたからだ。「文芸春秋」はエスタブリッシュメントが読む雑誌である。「ウェブ進化論」が心配していたエスタブリッシュメントからの反撃であろうか。早速、読んだ。短いが「ウェブ進化論」の著者梅田氏の意見も取材している。 冒頭、グーグルの検索連動型広告「グーグル・アドワーズ」で売上を倍にした大阪の小さな薬店の例が出る。続いて福井県の小さなパソコンソフト会社がやはり、「グーグル・アドワーズ」で30倍以上の売上をあげる例が出る。東京の益子焼のネットショップも倍に売上が上がる。 これは「ウェブ進化論」で書いてあった「新しい冨の分配メカニズム」であり、「三大法則」の第二法則の「ネット上に作った人間の分身がカネを稼いでくれる新しい経済圏」の出現である。それはセールスマンが汗水たらして顧客を回り、売上を上げるという既存のビジネスモデルでは不可能なことである。これは早くから株売買にインターネットを使い、それまで人がやっていたシステムを変え、売上を伸ばした松井証券の革新と似ている。 記事は、後半はグーグルの「暗」の部分に焦点を当てる。「ウェブ進化論」での「三大法則」の「第一法則」の「神の視点からの世界理解」に関係する。インターネットで膨大な情報を収集でき、かつ、その処理コストも著しく下がったため、顧客世界全体を把握し、分析することができる。検索エンジンがよい例である。膨大な量のミクロな「動き」を「全体」として把握することが「神の視点からの世界理解」である。そこに「神」が登場し、世界政府が登場する。「暗」の部分はこの「神」をグーグルが握ることによるトラブルである。 具体的なトラブルは検索エンジンの登録が勝手に削除されたりすることである。そして削除の挨拶もないという。「人間味」がない。「ウェブ進化論」でもシステムの自動化を基本とするグーグルは、ヤフーと異なり、「人」を介在させないという方針であると説明しているが、その「暗」の部分かもしれない。「神」は慈愛を提供するが傲慢にもなれるのかも。 記事は、今、この「神」がわずか3社(それもアメリカのみ)の検察エンジンによって占められていることから政治的な問題になっていることを指摘している。例は中国である。中国グーグルは政府に批判的なニュースや、天安門や法輪功は検索できない仕組みとのこと。グーグルが掲げる「世界中の情報を体系化して、有益に提供する」という使命にそぐわない。しかし、ヤフーもMSNも中国では同調しているという。 「ウェブ進化論」にもどるが、日米のプログの違いを説明していたのに興味があった。アメリカでは実名でプログを書く人が多く、日本は逆であること。自己主張が強く、オープンカルチャーな国アメリカの特徴である。アメリカは二極化しており、その上層部がブログを牽引するが、日本はオープンカルチャー的な若い世代と、教養ある中間層の参入がブログ世界を豊かにするだろうという。 また、梅田氏は、プログは個にとっての大いなる知的成長の場であること、氏も「知的生産の道具」として使っているとのこと。私の感えが補強されて心強かった。 明日は、梅田氏の本で気になったもう一つの話である「ロングテイル」について書きたい。

2006.05.12

コメント(0)

-

「ハイ・コンセプト」

「ハイ・コンセプト:新しいことを考え出す人の時代:冨を約束する「6つの感性」の磨き方」という本の新聞広告を12日の朝刊で見た。新聞では原書の題名がない。著者名はダニエル・ピンクである。広告の内容から原書がこの4月26日、30日の日記でとりあげた「A Whole New Mind」であることは明白である。直訳すると、「新しい全体的な心」とでもいうのであろうか。訳が難しい。これを原書の題名と異なる「ハイ・コンセプト」としたのには、苦労したことであろう。訳は大前研一氏である。原書のハードカバーは昨年3月だから、訳に1年くらいかかったのであろうか。 新聞広告で「これからのビジネスマンを脅かす3つの危機」というのは、英語では3AとしてAにひっかけた「Abundance物あまり現象」「Asia アジアの低賃金」「Automation自動化」のことである。 これに対応するために、右脳活動である6つの感性が必要であるとした。これが英語でDesign, Story, Symphony, Empathy, Play, Meaning である。これは次のように考えられて訳されている。Design「機能」だけでなく「デザイン」、Story「議論」よりは「物語」、Symphony「個別」よりも「全体の調和」、Empathy「論理」でなく「共感」、Play「まじめ」だけでなく「遊び心」、Meaning「モノ」よりも「生きがい」となる。 この感性を磨くことを推奨していて、具体的な方法まで書いている。しかし、中にはアメリカの美術館を訪問せよとか、アメリカの雑誌や本を読めとかいうのがあるので、訳書ではどのように対応するかである。訳者の大前氏の腕の見せ所であろう。 表情の写真が面白い。これも削除しないで掲載されるであろう。 この本の私の読書感想は、この日記の4月26日、30日を参考にしていただきたい。

2006.05.12

コメント(0)

-

梅田望夫著「ウェブ進化論」(ちくま新書)を読んで

今週の「日経ビジネス」の「著者に聞く」コーナーでこの本の著者のインタビューがあり、この本を知り、購入した。 このインタビューではネットの世界に住むようにして生活している若者世代と、ネットのネガティブな側面を強調する大人たちのとの対立、それは親子間、上司と部下の間に起こっている「お互いに理解し合うことのない2つの別世界」が生まれつつあることへの危機感が本書を執筆した動機であるとしている。 梅田氏の若い友人がこの本を何冊も買って上司に配ったら、上司が「お前たちが言っていることがようやく分かった」といい、さらに続けて「お前たちの説明が悪いから、これまで分からなかった」と言われたとのこと。 そして、ネットの世界に住むようにして生きる人たちを理解しなければ、企業は新しい価値を創造できなくなると思うとインタビューで述べている。 氏のいう大人(リアル社会のエスタブリッシュメント)は、大企業幹部を想定しているのであろう。企業を渡り歩かないので、頭が固いという評価のようだ。 氏も40才頃、エスタブリッシュメントの道を歩いていたが、2001年のアメリカの同時多発テロに対する日本のエスタブリッシュメントの対応をみて、自分にしみついた「古い日本」の脱却のため、今のネットベンチャーを設立したとのこと。 今日は、午前中、スポーツクラブでヨガ。外は雨なので、午後から雨読ということで集中して読む。ところどころ、読み返しながら、5時間ほどで読了。 カタカナ語が多いが、論理が明快なので、一挙に読めた。「なるほど、ネットの世界はそういう動きがあるのか」と新鮮な情報を得た。 まず、ウェブ進化とは単なるIT産業問題でなく、情報革命であることだ。最初「インターネット」「チープ革命」「オープンソース」という「次の10年への三大潮流」の説明があり、リアル社会では絶対成立し得ない「三大法則」に展開する。 氏はわれわれがパソコンに向かい発信する「こちら側」、インターネットの向こうにあるグーグル、アマゾン、eベイ、ヤフーなどが扱う、目に見えないバーチャルの世界である「あちら側」と分けている。この区分はこの本を理解するときのポイントとなっている。 日本のIT産業というと、「こちら側」だけである。「あちら側」の進化はアメリカの独占場だという。ゲイツすらもう時代遅れで「こちら側」発想だという。 ロングテールとWeb2.0の話も新鮮なものであった。 プログにもふれているが、いわゆるプロの発信者(それで飯を食っている人々)との対立は将来考えられるが、当分の間は共存するであろうとのこと。もっとも、中国ではすでにプログで既存の発信者であるプロの新聞が脅かされている(5月10日の日記参照)。

2006.05.11

コメント(0)

-

岡部敬史著「プログ進化論」(講談社+α新書)を読んで

5月8日にある会社幹部に個人的に会うため、久しぶりに横浜から都心に出た。そのとき、会った幹部が迷惑メールで悩まされ、毎日100くらいのメールを消しているという。ほとんどが出会い系サイトらしい。 私も1年前は、それと同じ事態であったが、たまたま、サーバーの異なる2つのメールを使っており、主に使っているメールに迷惑メールが多く、もう1つのほとんど使っていないメールにはなかった。それで、メール先の知人らに逐次連絡し、念のため、3ヶ月くらい経過してから迷惑メールの多いアドレスから撤退した。これで迷惑メールは今のところゼロだという話をその幹部にした。 たまたま、都心に行く電車の中で読んでいた雑誌の「著者に聞く」というコラムで「ウェブ進化論」(ちくま新書)の紹介をしていたので、都心の本屋に寄ってこれを購入。近くに「プログ進化論」という新書が並んでいたので、一緒に買った。 帰って「ウェブ進化論」を読み出したが、なんだか、頭が痛くなりそうになったので、後回しにすることにして、具体例があって分かりやすそうな「プログ進化論」を読み出した。今日の読書は、これが中心となった。 今朝の朝日新聞によると中国のブログ人口は、来年は1億人に迫りそうだという。そして、若者の新聞離れが進んでいるという。それは、マスコミの信頼性が問われているお国柄からであろうか。この「ブログ進化論」の第2章にある「ブログはメディアを監視する力と独自発信の力を持つ」を証明しているといえよう。日本のブログ人口は3月末で868万人。 私は、数年前から仕事の関係で自分のサイトを持っていたので、この年令でブログをはじめるのは特に抵抗はない。いろいろ書くことも抵抗がない。十年位前に、ある大きなネットの専門家フォーラムに参加して議論していたら、怒った人が出た。日本人は冷静な議論が下手である上に、ネットでは顔が見えないし、ハンドルネームだからそういう弊害は昔からあった。したがって、注意すべき点も知っている。 著者は、人の発信本能としてブログの使用をすすめているが、私は「文章を書く。文にまとめる。そのために調べる。考える。」という知的作業も重視する。脳の活性化である。それを毎日継続するという目標を達成しようとする努力も重要だ。そういう使い方もあるのではないか。そしてその結果が、いささかでも、誰かに興味をもってもらえれば幸甚だ。 教育テレビに「知を楽しむ」という番組があるが、テーマによっては興味が湧かないが、面白い内容のときもある。楽しめればよいのではないか。 著者の意に反するかもしれないが、定年を終えた老人でも、いや、老人こそ、大いにブログをやるべきであるのでは。 トラックバックの効果を説明していたが、私はカットしている。先の迷惑メールのようにたちまち、H系のサイトのトラックバックが集中したからだ。 ブログをはじめて2週間。その初心者の私にとってブログの全体像を知るのに、非常に役立った本であった。 さて、この知識をもとに明日は「ウェブ進化論」に挑戦してみようか。

2006.05.10

コメント(0)

-

火坂雅志「柳生烈堂」と柳生十兵衛の死

史上、最強の剣客と言われた柳生十兵衛は、何故、43才で若くして死んだのだろうかという疑問がなかなか消えず、ミスティリー好きにはどうしようもない(この日記の5月5日参照)。 その謎に挑戦したのが時代小説家山田風太郎で、これが「柳生十兵衛死す」である。 「大日本剣道史」に「慶安三年三月二十一日、山城国相楽郡大河原村弓ヶ淵の上の畠において鷹狩りの時、にわかに歿す。よって奈良奉行、中防長兵衛検使の上、事済み、柳生下村の墓地へ葬る」とあるという。 山田風太郎はこの記述をもとに無敵だった十兵衛が何故、弓ヶ淵(今の京都府相楽郡南山城村にあり、観光地でもあるという)で死んだのかという小説を展開している。その終末は確かに無敵を貫き通した最後である。うまい展開である。 山田風太郎は、無敵の剣客として柳生3部作を書いていただけに、いつかは十兵衛の最後を書く運命であったと言って書いたという。しかし、例のごとく、そのアイデアがあまりに奇抜なので、もっと現実的なストーリー展開がないかと思っていた。 そしたら十兵衛の弟である柳生烈堂をよく主人公に登場させる時代小説家火坂雅志の初期の頃の本に、十兵衛の謎の死を扱ったものがあるということをどこかで知った。しかし、古い本である。古本屋をさがしたがない。ようやく図書館にあることを見出した。これが「柳生烈堂」(副題が「十兵衛を超えた非情剣長編時代小説」とある)である。文庫本で平成7年の発刊である。山田風太郎の「柳生十兵衛死す」は平成4年の作である。 柳生烈堂は実在の人物で、柳生但馬守宗矩の四男。長男十兵衛とは異母兄弟。十兵衛は43才でなくなったので、柳生家は次男宗冬が継ぐ。三男は若くして死ぬ。烈堂が生まれたのは、父宗矩が66才のときだというから、他の兄弟とは親子ほど年令が違う。十兵衛が亡くなったときはまだ、13才である。 この小説では、山田風太郎と違い、柳生十兵衛は誰かに斬られて死んだことになっている。何故、無敵の兄は斬られて死んだのか、切ったのは誰か、烈堂が長兄十兵衛の死のなぞを追うミスティリーである。烈堂は謎を解くため、桑名、奈良、讃岐と旅をする。 火坂氏は烈堂は劇画「子ずれ狼」の白髪に眼帯姿の烈堂とは全く異なり、体は大きいが母親に似て美男であったという。 烈堂はついに兄の仇をとるが、そのシーンは武蔵と小次郎の巌流島の試合そっくりでガッカリした。山田風太郎のほうがましかもしれない。しかし、十兵衛はやはり、無敵の剣客だとして終わる点は共通している。小説でも十兵衛を倒す敵は作れないのであろう。 山田風太郎の「柳生十兵衛死す」で能が重要な要素として登場するが、この小説でも能が重要な場面として登場する。これは但馬守宗矩の高弟、木村助九郎の書いた「兵法聞書」に能との関係が書いてあるがらであろう。 2時間ほどで読みきった。

2006.05.09

コメント(0)

-

「なぜトヨタは人を育てるのがうまいのか」PHP新書・読後感

今、東京テレビで、「カンブリア宮殿」という作家村上龍がメインインタビューアーになるシリーズ番組がある。カンブリア紀では、今から、5億7000万から5億年ぐらい前までの時代で生物の種類や数が急に増加。軟体動物、腔腸動物、節足動物、環形動物などの無脊椎動物が栄えた時代で、人などの脊椎動物の時代の準備とみなすことが出来る。 そこで、平成の経済の大変革をそのカンブリア紀になぞらえ、その平成の経済人を迎えての大トークショウとなったとのこと。 4月17日からのスタートで、初回のゲストはトヨタ自動車の副会長(元社長)の張富士夫氏であった(張氏はその姓名から在日中国人か韓国人かと間違えられやすいが、れっきとした日本人)。インタビューの最後の「今夜の一言」で氏は「成果主義は、上司がいかに部下を適材適所に配し、使いこなすかが大事。半分は上司の問題」と言っていた。これは成果主義にもリストラにも背を向け、いまだ終身雇用を守り続けるトヨタの考えであり、それはトヨタ生産方式の根底をなす「カイゼン」を通じて人を育てる考えでもある。 トヨタ生産方式は、ご承知のように大野耐一氏が創始者である。その直属の部下として20才台の若い張氏が改善で活動する。当時の大野氏は50才くらいであろう。大野氏の直接の指導を受けた最後の世代である。そして、大野氏亡き後、張氏はさらにその考えを広める。 このトヨタ生産方式は絶えない社員の「カイゼン」活動の維持がその根底にある。「カイゼン」は人がやる。そのためにはその根底をなす人の育て方やトヨタ流の上司と部下の関係を新書版に随筆風に読みやすくまとめたのが、この新書である 著者の若松義人氏も張氏と同年齢で、大野氏の直接の指導を受けた世代であるという。 平易で他企業の事例も多いが、トヨタの人財(トヨタは人材と言わないで人財という)育成方法のポイントは十分理解されるであろう。 例によって、以下のような大野語録やトヨタ語録が簡潔で面白い。「百聞は一見にしかず、百見は一行(行動)にしかず」「わしの言う通りやるやつはバカで、やらんやつはもっとバカ。もっとうまくやるやつが、利口。」「部下に命令なり指示を出すとき、同時に自分もその命令、指示を受けたと思って考えにゃいかん。」「前工程は、神様、後工程はお客様」「ムダ、ムラ、ムリ(ダラリ)」の順序でなく「ムラがあるから、ムリをして、ムダが出る」 終身雇用を貫いているキャノンも似ている。和魂洋才のキャノンの御手洗富士夫社長は、23年間をアメリカで過ごす。氏は「アメリカは尊敬もしたし、偉大さを感じたが、かぶれるほどの国でなかった。」という。 カンバンなどのシステムは真似が容易である。だから、世界的に拡大している。しかし、その「ものづくり」の裏にこのトヨタ式「ひとづくり」があることを見逃しやすい。 ところでこの本では病院の改善例をあげているが、看護師のミスは看護師のせいにしない。システムやマネジメントを追求する。アメリカの病院は「人はミスを犯すものである」として、看護師の責任を追及しないで再発予防のカイゼン対策を重視する。アメリカの病院はトヨタ流である。日本では看護師はミスをすると刑事犯になる。これでは看護師は育たないのではないか。

2006.05.08

コメント(1)

-

「脳のからくり」読後感

この本のインターネットの読者レビューを見ると、入門者向けで分かりやすいと好評である。図も豊富で、比喩などを用い、初心者にもわかりやすく、楽しく読み進められるようになっていて、意識の起源を最新の脳科学でわかりやすく解説、是非一読したい好書、などとある。しかし、私の感想は逆である。複雑な問題を簡単に説明することはきわめて困難な問題であると感じた。 7日で脳科学の全貌が分かるように工夫してあるということで、章ではなく、第0日から第7日まで分けているが、数学なら、足し算が1日目で、掛け算が2日目というなら分かるが、段階としては、全然、無関係である。掛け算の後に足し算が出たりする。だから、意味がないように思う。 例えば、「第0日」の章の15頁に「脳は『ニューロン』(神経細胞)の集まりで、その数は一千数百億個もあり、相互に結びついて複雑な網目状である」と説明があるが、第4日の最初で「脳の細胞は『神経細胞』という名がついており、今後この本ではニューロンという」とある。堂々めぐりである。なんで、第1日目にゲーム脳と脳波が出てくるの?これは応用編の7日目の問題ではないのか。 第0日目には、「脳は神経板が丸く落ち込んで神経管となり、終脳が図の神経管の頭側にある。この終脳が最終的に大脳になる」とあるが、図に終脳はないし、神経管と終脳という言葉は、その後出てこない。ニューロンとどういう違いがあるのか分からない。巻末に用語索引があるのが救いであるが、終脳という用語はない。同じ箇所で「神経管の中空部分は脳室で、脳脊髄液で満たされている」とあるが、脳室、脳脊髄液の単語はここでおわり。索引にも登場しない。 多くのたとえ話があるが、たとえ話を使うのは、分かりやすいこともあるし、適切でないとかえってもっと分かりにくくなることも多い。この本は後者の例が多い。 脳の最高権威が書いたという「バカはなおせる」(5月4日の日記参照)では、「大脳皮質の神経細胞の三分の一はGAB細胞」とある。ところが、この「脳のからくり」の第4日では、神経伝達物質とある。神経細胞と違うの?どこかで抑制ニューロンという言葉が唐突に出たような気がする。読むほうが混乱してきた。 第4日では、ようやく、脳の中の信号伝達の基本の説明になる。本来、これが第1日であろう。伝達経路はニューロン、神経突起(樹状突起・軸索)、シナプスとなるが、肝心のシナプスの説明がないから、伝達の基礎のしくみがピンとこない。 そのため、第5日のネットワークの説明にシナプスが重要になるが、「ニューロンどうしの間はシナプスという小さな隙間になっていて、化学物質のやりとりにつながっているのでした。」とある。ここは何故、過去形?第4日には、「つなぎ目の部分をシナプス」だと言うだけで「小さな隙間になっていて、化学物質のやりとりにつながっている」という説明がないのに。 第6日にアルツハイマー病の薬で「タクリン」をあげているが、「バカはなおせる」では「奇跡の新薬アリセプト」とある。もっとも、両方の薬は一定期間改善されるだけであるが。 この本の半分を占める第6日と第7日は、脳のしくみよりも、意識の問題を扱っている。しかし、コンピュータやロボットのような人工物のしくみや活動の説明と異なり、「神の創造物」である人の頭脳のしくみや活動の説明は「仮説」の世界である(この日記の4月25日の「『99.9%は仮説』光文社新書・を読んで」参照)。「工学」と「自然科学」の違いの基礎的な問題にすぎないようだ。

2006.05.07

コメント(0)

-

「街道をゆく」と消える地名

最近、朝日新聞で司馬遼太郎の「街道をゆく」のシンポジュウムがあったとかで、その要約が同新聞で2頁にわたりパネルメンバーの記事が掲載されていた。その中で、平成の市町村の大合併で、「街道をゆく」にあるような由緒ある地名が消滅することを惜しむパネラーの意見が載っていたように記憶する。 昨年の「文藝春秋」12月号の特集に「消える日本語」というのがあり、その中で、永六輔氏が「永住町」をあげていた。永氏が住むということで関心があったのであろうか。永住町は、東京浅草永住町から、今は、元浅草三丁目に変わったという。「消える日本語」の一つに、市町村合併で多くの古い由緒ある地名の消滅をあげている。 ところで、永六輔氏のこの記事に気になることがあった。それは下記の記事である。「地名変更でいうなら明治以降の廃藩置県で、日本は大きく変わった。明治政府の大改革とはいえ、廃藩置県にも奇妙なねじれがある。例えば県庁所在地と県名。山梨県甲府、岩手県盛岡、石川県金沢などなど山口県山口、鹿児島県鹿児島、秋田県秋田などなど。この差は何なのだろうか。県名と県庁所在地の名前が違うのに反対した話も聞いていない。」 故事来歴にくわしいはずの永六輔氏が、こういう基礎的な疑問を持つのには驚いた。それは、県名と県庁所在地名が違うのは、歴史的に意味があり明治政府の意図的な政策の反映だからである。常識的なことだと思っていた。 明治政府は、新政府に抵抗した藩(朝敵)に対して、廃藩置県のとき、わざと県名と県庁所在地名を別にした。意地悪の結果である。このことは、司馬遼太郎がどこかで書いている。氏の膨大な著作のどこに書いてあるかは忘れた。 要するに県名と県庁所在地名とが違う県は、明治維新のとき、新政府に抵抗した藩があったのだなと、今でも幕末の頃の歴史的な事情が分かるのである。地名が歴史を伝えているのである。 すなわち、甲府藩は幕府天領で、ここで新政府軍と幕府軍が衝突。盛岡藩は仙台藩とともに抵抗。山口県と鹿児島県は、ともに明治新政府の中心となった薩摩藩、長州藩があった県である。秋田藩は反政府の多かった東北の中で早くから新政府側についた。 興味あることは、四国は4県あるが、香川県の高松藩、愛媛県の松山藩はともに「朝敵」と言われた藩である。だから、この2つの県だけ、県名と県庁所在地が違う。 それにしても、名著「街道をゆく」を書いた司馬遼太郎は、歴史的に由緒ある地名が、今度の市町村合併で簡単に消えていくのを嘆いているであろう。 後世、司馬遼太郎のような歴史小説家が、「この地は、古くはこれこれしかじかの地名があり、それが平成の政治的な問題で、現在の市町村名となり消滅した。」と日本国中を歩き、「街道をゆく」第2作を書き、平成10年代の日本のバタバタした文化の情勢を描くことになるのであろうか。この平成の市町村合併を後世はどのように評価するであろうか。

2006.05.06

コメント(0)

-

柳生十兵衛と時代小説

柳生十兵衛は時代小説にはよく登場する剣客である。 平成になって時代小説の大家である隆慶一郎、池波正太郎、司馬遼太郎、藤沢周平、山田風太郎氏などが亡くなっているが、このうち、柳生十兵衛を中心にとりあげたのが、隆慶一郎と山田風太郎であろう。しかし、隆慶一郎の小説は読んだことがない。 若い作家である多田容子は、いくつかの時代小説を刊行しているが、昨年「月下妙剣」を出している。この小説の主人公は柳生十兵衛である。背景は、3代将軍徳川家光と弟徳川忠長の不和である。忠長は一時駿河城主で駿河大納言と言われたが、乱行の故に高崎城に幽閉され、最後に自害する。この小説はこの史実を舞台に十兵衛の隠密的な行動を描く。 柳生十兵衛は、将軍家光との間がよくなく、柳生に隠遁する。これは史実であるようだ。しかし、実は、幕府の隠密の命を受けたという説に基づく小説が多い。この「月下妙剣」もそれである。NHK時代劇の津本陽「柳生十兵衛七番勝負」も父柳生但馬守宗矩の命を受けた隠密として扱われている。 山田風太郎には、「柳生忍法帖」、「魔界転生」、「柳生十兵衛死す」の柳生十兵衛三部作というのがあり、これは全部集中的に読んだ。 山田風太郎の「人間臨終図巻」は、内外を問わず、時代を問わず、千人近い政治家、文化人、芸能人、犯罪者などの「死にざま」を、死んだ年齢順に書いている奇抜な大書であるが、これによると柳生十兵衛は、慶安3年(1650)3月21日に山城国で鷹狩り中、にわかに没すとある。43才である。不慮の死であろうが詳細は不明とのこと。 父、柳生但馬守宗矩は75才でその4年前に亡くなっている。十兵衛は長男だが、四男がテレビの「子連れ狼」に主人公拝一刀に対抗して登場する柳生烈堂である。烈堂は作家火坂雅志の小説の主人公としてよく登場するが読んでいない。十兵衛の不慮の死の謎も扱っているらしい。 山田風太郎は、この十兵衛の不慮の死の史実を下敷きに長編「柳生十兵衛死す」を書いている。「魔界転生」では、死後、魔界に転生し、魔力を持った宮本武蔵、荒木又右衛門、田宮坊太郎、柳生但馬守、宝蔵院胤舜、柳生如雲斎などの大剣客を柳生十兵衛は切っている。最強の剣客である。その無敵の彼が何故、43才で不慮の死を遂げたのか、誰に敗れたのか?この小説ではこの史実にあわせて、山田風太郎らしい映画「マトリックス」的な最後で終わっている。 小説、映画、テレビ、劇画では柳生十兵衛は右目が見えない隻眼の剣客として登場する。失明した理由は、父と剣術の試合中に、父の木刀により目を打たれたという説や、父が投げた石があたったという説もある。しかし、柳生流の試合では、木刀は使わず竹刀を使うので、それはありえないということから、十兵衛は両眼とも見えていたという説もある。肖像画で、両眼があいているものがあるという。 十兵衛の死の翌年4月、十兵衛が一時、師範をつとめた三代将軍家光が48才でなくなり、家綱は僅か10才で後を継ぐ。その不安定な状態につけこんで、同年7月に幕府転覆を図った由比小雪の慶安の変があった。徳川幕府260年の安定期に入ろうとする時期である。 柳生十兵衛の墓は、柳生にもあるが、東京都練馬区桜台6丁目の広徳寺にもあるという。

2006.05.05

コメント(0)

-

最新刊「バカはなおせる」を読んで

連休中に1日で読了。平易で分かりやすい。題名は、例によって出版社の売らんかなの姿勢が感じられ、内容とはかなり異なったものだ。ベストセラー「バカの壁」にならったのであろうか。 著者の久保田京都大学名誉教授は74才、「脳機能」の日本における最高権威であるという。任天堂DS用ゲーム「脳を鍛える大人のDSトレーニング」で有名な川島隆太教授の指導者でもあるという。 この本の本来の趣旨は、最近、マスコミで話題が多い「脳問題」に対して、最高権威という立場から、脳に関する最近の研究について、一般の読者に誤解をしないように警告するとともに、脳の活性化について現段階で行うと効果的なことを平易に述べている点にあろう。 まず、驚いたことは、「脳内汚染」の岡田尊司氏のゲームをすると、ドーパミンが増加し、それは麻薬と同じ症状だという説がおかしい。久保田教授によると、ドーパミンは脳の活動を活性化する。だから、ゲームも脳には好ましいいう考えである。正反対である。 むしろ、久保田教授は運動や人との対応が脳の活性化に対して非常に重要であるということを強調しているので、ゲームのために、引きこもりになり、運動や他人との対応が減るとそのマイナス面が考えられると理解したほうが良いであろう。ゲームそのものではないのである。老人などはゲームは脳の衰え防止に効果的であるとさえ言っている。 このように、運動重視との関係で考えると「コンピュータが連れてきた子供たち」の戸塚氏の意見も久保田氏の言っていることとはそんなに変わらないことになる。 久保田氏もこの本で言うように「現段階では普通のシツケの一環で、ゲームとうまくつきあいなさい、つきあわせなさい、というだけの話で、過度にゲームやネットを『脳を衰えさせるもの』『キレやすい性格にするもの』として恐れる必要はない。一定時間ゲームを楽しんで、予定通りやめて、別のことをできるように子供を教育したらいい。」ということか。 久保田氏はこの本の最後で、「ゲーム脳」を言い出した森昭雄氏をかなりきびしく批判している。森氏の脳波による実験では脳の働きについて何かを言うのは専門的に信憑性にかけるというわけである。 弟子?の川島隆太氏の計算ドリルや漢字の書き取りなどが「前頭前野を発達させる『かも』しれない」という限り問題ないが、「前頭前野を発達させる」と言い切られると、それはまだ科学的に問題だということである。しかし、久保田氏は、任天堂DS用ゲーム「脳を鍛える大人のDSトレーニング」は楽しみながら、前頭葉を鍛えられる「だろう」と推測できるのでおすすめするとある。 品切れ続きの任天堂DS用ゲーム「脳を鍛える大人のDSトレーニング」を最近ようやく手に入れただけにほっと一安心。 「バカの壁」の養老孟司氏についてもコメントしている。専門的に間違っている点を2点ほど指摘しているが、久保田氏もいうように、これは養老氏の論理に問題を与えるほどのことはないようだ。 久保田氏は脳の活性化のために老人でもランニング(ジョギング)をすすめているが、脳のほうはそれでいいかもしれないが、心臓には問題ではないのか。それを疑問に思った。死亡事故もある。それは脳も含め、体全体の専門家の意見が必要なようだ。

2006.05.04

コメント(0)

-

「暴かれる嘘」と永田騒動

2月16日の民主党永田議員の国会での爆弾質問から、3月末の民主党執行部の退陣までのドタバタ劇は、4月23日の千葉補選で民主党が辛勝すると、もう、今はマスコミからすっぽり消えているようだ。しかし、このミスティリーは、ミスティリー小説ファンの一人として、すっきりしない幕切れである。誰か、これを追及してすっきりさせるジャーナリストはいないものか。 永田議員は、何故、騙されたのか。西澤孝氏は何故、騙したのか。単なる詐欺事件でなく政界をにぎわしただけに大きなミスティリーである。 たまたま、「人は見た目が9割」、「第1感」、「A WHOLE NEW MIND」を読んで、その観点から、さらにこの政界ミスティリーを思い出した。永田議員は、西澤氏の言葉表現に騙されたのか、身体的な表現に騙されたのか。そして「第1感」と「A WHOLE NEW MIND」を読んで、ポール・エクマンという顔の表情に関する専門家の存在を知った。 図書館でエクマンの本をさがしたら、1992年に和訳している「暴かれる嘘」(原題名はTELLING LIES)が見つかった。原書は1985年発行である。古い。その後、エクマンは多くの研究成果を発表している。 「A WHOLE NEW MIND」でも、顔の表情の世界的な権威としてエクマンをあげていて、その本を読むことを薦めている。最新版は「Emotions Revealed」(2003刊)である。そして、初期の頃の上記の「暴かれる嘘」も読むことも推奨している。この本は、2001年にアメリカでは再発行されているという。古くても中味は新しいようだ。 そして、エクマン手法の習得のための表情を読む訓練の道具として、CD―ROMもある。詳しくはhttp://www.paulekman.com/をどうぞ。トップページにニクソン大統領の顔が出てくる。「嘘」を言ったために、大統領の席を失った。永田議員よりも大きなスキャンダルである。 早速、図書館から「暴かれる嘘」を借りて読む。小さい字で約300頁のかなり厚い本である。 冒頭、1938年9月15日のドイツのヒトラー総統とイギリスのチェンバレン首相の会談が述べられている。ヒットラーはひそかにチェコスロバキア進攻に備え、ドイツ軍を集結させていた。その計画は隠して会談に臨んだ。チェンバレンはだまされた。 ヒトラーの会談後、チェンバレンは妹に「彼の表情は冷酷かつ無慈悲な人間性を示しているにもかかわらず、約束したことは必ず守る信用できる人物との印象を得た。」と書いている。5日後のイギリス国会の演説で、ヒットラーを疑う人々に「ヒットラーと個人的に接触した印象では彼は有言実行の人間であると思う。」と弁明した。 しかし、ヒットラーは、その後、簡単に約束を破った。チェコスロバキアに武力進攻し、これをきっかけにヒトラーの武力による侵攻作戦は拡大し、チェンバレンは最後に責任をとって首相を退陣し、失意のうちに死去する。 嘘には意図的に嘘をつく加害者と、その嘘を信じたい被害者がいる。チェンバレンは戦争を避けたかった。そして、ヒットラーの嘘を見破れなかったのは彼の巧妙さと、罪悪感のなさもある。かつ、二人の間には通訳がいた。被害者と加害者とが異なる文化的背景をもち、言語も違うときは、嘘を見破るのは一段と難しくなる。 歴史にイフはないというが、もし、育ちのよいチェンバレンでなく、曲者のチャーチルだったらどうか。第2次大戦はどうなっていただろうか。この会談は第2次世界大戦へのティッピング・ポイント(4月28日の日記参照)であったのか。

2006.05.03

コメント(0)

-

鵜の大群

ゴールデンウィークの海外旅行は、アジア地域に多いそうである。私は、今年は別に遠方に出かける予定はない。近所の自然公園での新緑を見に出かけるくらいである。 昨日、NHKテレビを見ていたら、スタジオパークで「緒方拳が語る世界の旅の魅力」をやっていた。面白かった。今度、NHKとBBCが5年をかけて共同制作した「プラネットアース」の紹介もしていた。惑星・地球が作り出した不思議に満ちた自然景観と驚くほど多様な生き物たちのドラマを、かつてないスケールで描くというもので、緒方拳がナビゲーターとなる。11集で、5月7日より、最初の4集を4日間連日放送予定とのこと。後はNHKスペシャルのサイトで、数分だがすばらしい紹介動画をご覧あれ。 緒方拳の話によると、どこか忘れたが、巨大な4百メートルくらいの縦穴があり、その地底に入るらしい。ハングライダーで飛び降りる人がいるほど、巨大な穴である。この穴の途中に、何か黒い塊があり、これが夜になると動き出すのだという。それは、約3百万羽のコウモリだという。そのフンが地底に積もり、それをゴキブリの大群が食べているのだそうである。緒方拳は、それをみていると虫というのはかわいいものだと感ずるという。 この話で、連想して思い出したのは、二十年位前に読んだ作家開高健の「もっと広く!」である。氏は釣り好きで、かつ、魚は釣っても、また水に返す。この本は、釣りをしながらの南米縦断旅行記。上下2冊の文庫本で写真が豊富。この中で、今でも鮮明に印象に残っている箇所が一つだけある。 それは、次のチリーの海岸での釣りの話である。 開高健が、最初の朝、礒岩に登り釣りをしながら沖を見たとき、氏は驚く。何千羽、何万羽、数知れぬ鵜の大群が、二、三列の縦隊で、ゆっくりと南下していく。鵜の飛び方もゆっくりである。氏は、その最後尾を見届けようと、釣りをやめ、タバコを何服もすって見ているのだが、ついに根負けして、釣りを始める。釣りの間、ときどき、沖を見るのだが、まだ、南下する群れは続いている。 時間もとまり、風景もとまり、心もとまってしまうくらいの無量であり、大数である。大群は夕方になると今度は南から北へ、夕陽の中を帰っていく。これが毎日繰り返される。 氏はテントに帰り、地元の人に「すごい。これまでに世界のあちこちを歩いてきたが、こんな鳥の大群を見るのは、初めてだ。すばらしい光景だ。これだけで満足だ。」と言う。しかし、地元の人は、別に驚かず、以前は、もっと多く、ここ二十年くらいで八割も減ったという。減った原因は、鵜のエサになるイワシの乱獲だという。 この時空を超えた壮大な自然の流れは、1日中見ていても飽きないであろう。想像を超えた壮大さであろう。これを何日も、ぼんやり見ていたら、文明で汚れた頭が洗われるであろう。最高に贅沢な時間の過ごし方である。 残念ながら、当時は、まだ僻地でのビデオ撮影が難しかったから、この鵜の大群の様子は写真でしか分からない。緒方拳の「プラネットアース」ではそのような動物の雄大な姿の動きをテレビで見ることができるだろう。 開高健氏の旅行記から二十年たち、この間、氏も六十才を待たずに急死したが、この鵜の大群の流れは、今も続いているのだろうか。現場で見たいが、かなうことのない夢である。イワシの乱獲がまだ続き、もうその光景は期待できないかもしれない。 ゴールデンウィークで海外に行きホテルでゴロ寝している人もいるというが、同じゴロ寝でも、このような雄大な自然の中でしたいものである。そういうゴロ寝企画はないものか。それこそ、真の世界の旅であるような気がする。

2006.05.02

コメント(1)

-

日本刀と時代小説

教育テレビの「歴史を楽しむ」での日本刀シリーズ4回が先週で終わった。戦国時代の武器としては、弓、槍、鉄砲が中心で日本刀の活躍は少ないとの解説があった。日本刀が中心になるのは、江戸時代の剣客と幕末の志士の活動くらいであろう。剣客は池上正太郎や藤沢周平の小説によく登場する。 作家多田容子は今年34才、京都大学時代から時代小説を書き始め、柳生新陰流をやり、居合道3段で手裏剣もやるという。武術研究家甲野善紀氏との対談集「武術の創造力」がある。甲野氏は刀に詳しいので、資料に詳しい司馬遼太郎にすら小説の刀について間違いがあるとその部分を指摘している。時代小説の大家海音寺潮五郎は日本刀の話を小説に入れると専門家に文句を付けられるので、刀にふれないほうが無難であると言っていたという。 甲野氏によると、日本刀は、よく斬れるために、刃がふっくらとしており、蛤(はまぐり)刃という。砥石は刃物の曲面を研ぐため中央が盛り上がった曲面である。大変なコツがいる。テレビの時代劇「子連れ狼」で刀を研ぐシーンがあったが、砥石が家庭にあるような中間が減っているものを使っていたという。見る目がある人はちゃんと見ている。 日本刀の権威の岩崎航介氏(1967年64才没)は、時代小説を読んで、刀の描写の不正確さが気になって仕方がなく、当時、新聞連載中の吉川英治の「宮本武蔵」の中で武蔵が百人ほどを相手にした一乗寺下がり松の決闘で、武蔵の刃は欠けるはずなのに、刃が欠けたと書いてない。本当の戦いを知っている昔の人は、必ず、刃がノコギリのようになったとか、ささらのようになったとか、弓のように反ったとか描写している。実際の斬り合いを見ていない現代人はスバリスバリと切って刃がなんともならないように考えている、と言って、吉川英治の家に乗り込んだという。このため、この小説では、後半で刀の研師が登場することになる。 古本屋で立ち読みしていたら、ある時代小説(著者名は忘れた)で、13代室町将軍足利義輝(この弟義昭で室町幕府は終わる)が殺される話が出てくる。この義輝将軍は「剣豪将軍」と言われるほどの剣の達人。二条城で松永、三好の賊徒に襲われたときに、義輝は、足利家に伝わる名刀10本を抜き身で畳に林のように突き刺し、刀が血糊や刃こぼれで斬れなくなっても直ぐに代えられるようにした。襲ってくる敵を、刀をとりかえては切りまくったが、義輝の体力も次第になくなり、多勢に無勢で最期は討ち取られたとも自刃したとも言われる。ときに30歳。教育テレビでもこのシーンをやっていた。 幕末は、日本刀が活躍する暗殺の連続だ。暗殺者では、土佐出身の「人斬り以蔵」が有名。この題名で司馬遼太郎の短編がある。別に薩摩の「人斬り新兵衛」がいる。船山馨氏の「幕末の暗殺者」によると、文久3年(1863年)5月、国事参政右少将姉小路公知が暗殺されたとき、刺客は刀を放置して逃走。刀の銘から「人斬り新兵衛」の刀であることがわかる。しかし、本人は否定。刀は研ぎに出してあったからである。本人は慌てて研ぎ屋に飛ぶ。ところが暗殺の当日、ある若い女が、新兵衛が急用で国表に立つからといって、刀を持ち帰ったという。ワナである。新兵衛が研ぎに出したのは、その2日ほど前、妓楼でカッとなって松の枝を切ったとき、刀身の一部が脂を吸って曇りができ、刃こぼれもしたらしい。日本刀はよく切れるがもろい。刺客には刀の切れ味は絶対の品質だから、すぐに研ぎに出した。結局、「人斬り新兵衛」は、このからみで捕らわれ自刃する。殺されたとも言われる。 もう一方の「人斬り以蔵」は、多くの志士を斬るが、その腕はすごく、池内大学を斬ったときは、眼にも止まらず、刀が走り、首がとんだという。日本刀は、長持ちしないが切れ味はいい。勝海舟の用心棒までやる。しかし、放浪して、金に困り、名刀も売り、無力となり、捕らわれ、最後は獄門となった。

2006.05.01

コメント(0)

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

-

- 私の好きな声優さん

- 声優の川浪葉子さん(67歳)死去

- (2025-04-08 00:00:18)

-

-

-

- 人生、生き方についてあれこれ

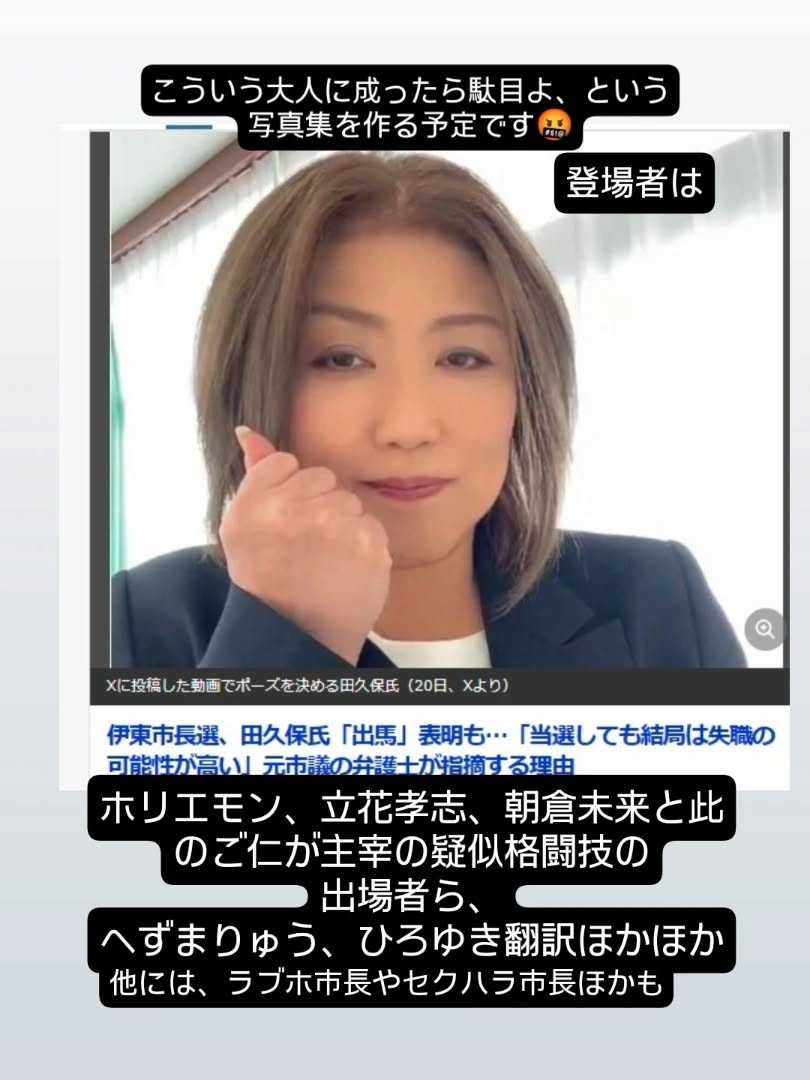

- Nov.23 田久保前市長・立花孝志氏・…

- (2025-11-23 19:32:35)

-

-

-

- 読書備忘録

- 馬上少年を過ぐ:司馬遼太郎短編集

- (2025-11-22 00:06:49)

-