基板配線

基板配線

分解や改造は故障の原因となるばかりでなく、メーカーの一切の保証を受けられなくなります。分解や改造は自己責任で行って下さい。

まずは、このページで紹介しているPWM(PMM)増設回路の完成から目指すことを強く勧める。本体基板への改造を先に行った場合、万が一スキル不足によりPWM(PMM)増設回路さえ完成できなかった場合のことを考え、本体基板が復元できなくなるリスクを少なくする為である。

ユニバーサル基板の加工

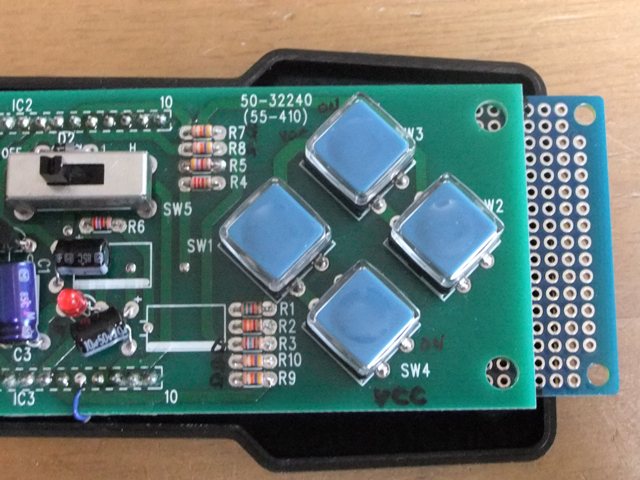

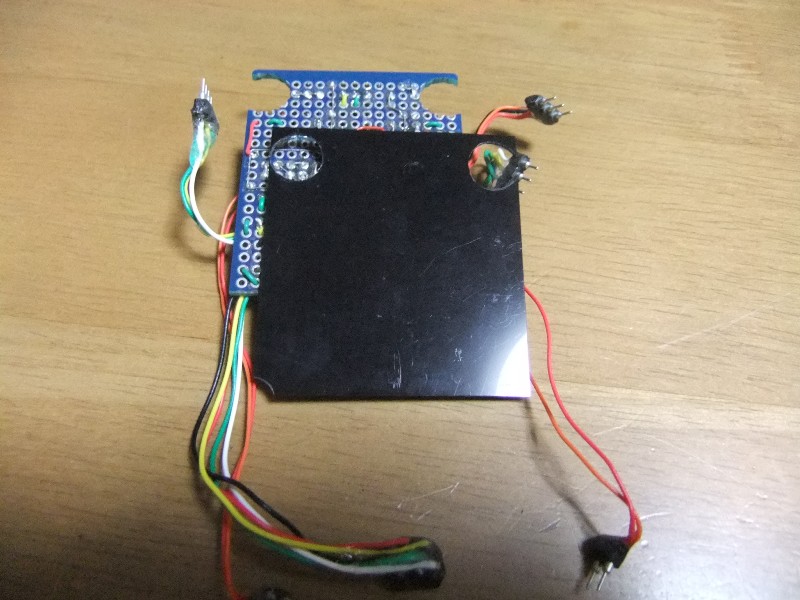

ユニバーサル基板を収めるスペースは、写真の様にコントローラーのボタンの裏側に相当する部分である。

基板上、コントローラーのボタンが装備されている裏側の面から見ると、この面にはモータードライバICが装備されているので、干渉しない様にユニバーサル基板を切断する必要がある。

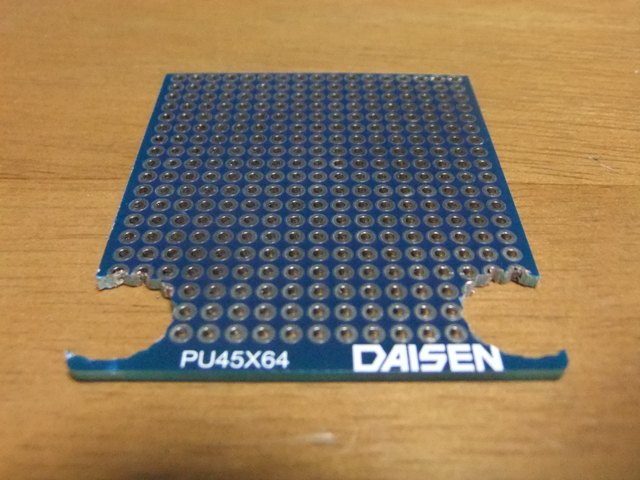

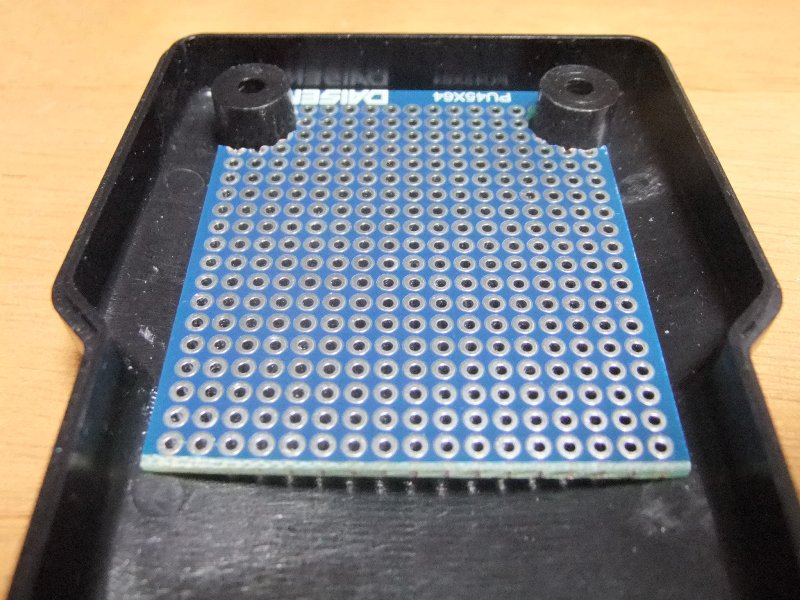

基板上の部品配置の為、可能な限りユニバーサル基板の有効面積を最大化する必要がある。また、コントローラー内に収めた場合に基板が固定される様、写真の様にドリルで加工を行う。最初から大きなドリルを使用すると基板が割れる可能性があるため、ドリルのサイズを順次大きくして作業をすすめれば失敗は少ない。なお、ユニバーサル基板の有効なスルーホールは、最低でも写真の数は必要である。もちろん更なる部品配置の最適化が可能なスキルがあれば、その限りではない。

PWM(PPM)増設回路の作成

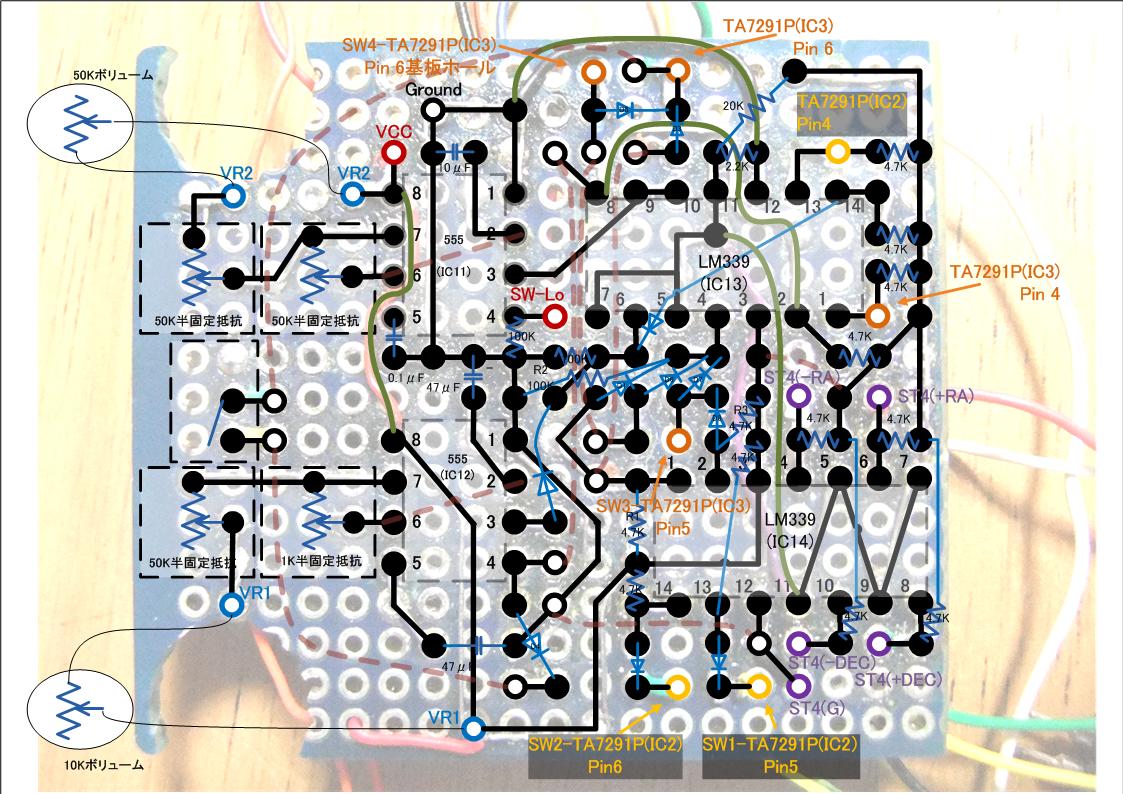

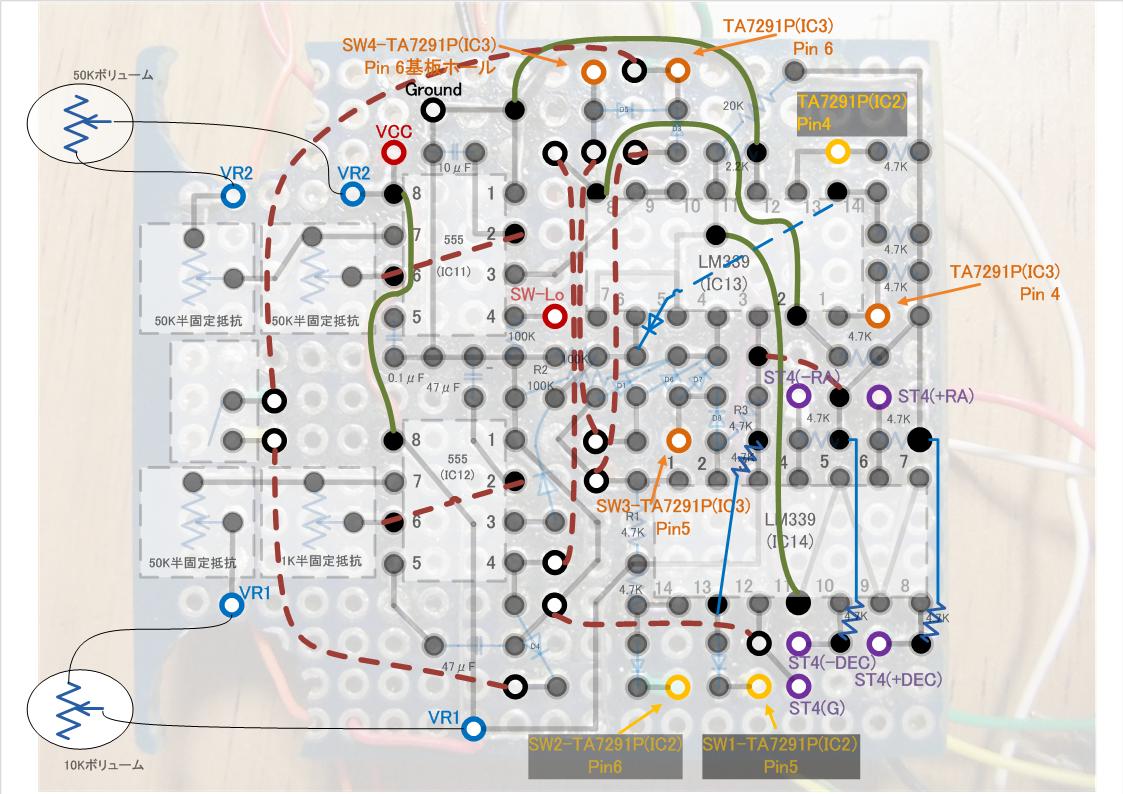

PWM(PMM)増設回路の基板配線図(裏面)を上に示す。

高解像度の画像をマウスで右クリックしてダウンロード・印刷しておくことを強く勧める。

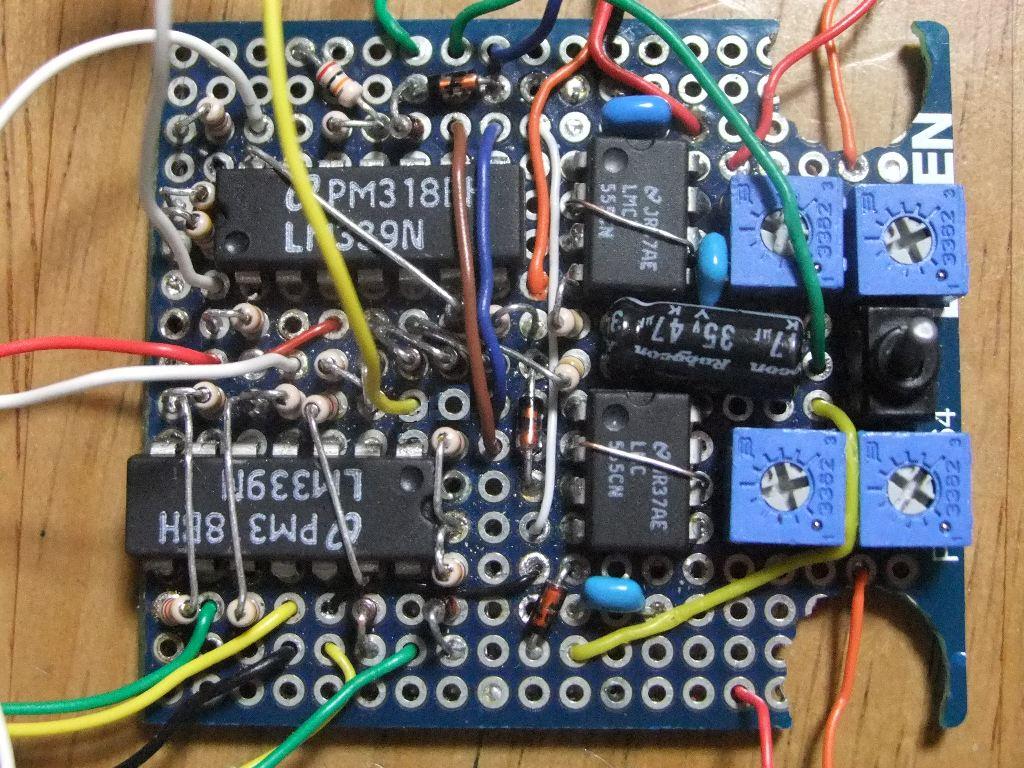

前述したとおりコントローラー内の空きスペース内に収まるコンパクトな回路を作成する為には、抵抗やダイオードに至るまで小さな電子部品で構成する必要がある。

また、ICソケットは高さがオーバーするので利用できず、基板に直接ハンダ付けする必要がある。

また、ユニバーサル基板の1つのホールに2本の部品の足を刺し、省スペース化を図る工夫も行っている。

ICやダイオードなど極性のある部品の方向には十分注意して組み立てる。

上の写真はジャンパ線のみを強調して表示している。

高解像度の画像をマウスで右クリックしてダウンロード・印刷しておくことを強く勧める。

緑のジャンパは基板の 裏面(部品を配置していない側) 、赤のジャンパは基板の 表面(部品配置側) で配線を示している。青で示している一部の抵抗やダイオードはICをまたいでジャンパを兼ねて取り付けている。

配線を整理することで、ジャンパ線を少なく出来る部分が実際に数か所あり、この基板配線は、まだまだ再考する余地がある。上級スキル保持者は、更にコンパクトな部品配置および配線を試みて頂きたい。

PWM(PPM)増設回路の正常動作が確認できるまでは、KDマウントコントローラー基板本体の改造の作業は行う必要はない。

赤で示したホールは、VCC(+)へ接続するリード線を引き出す。SW-LOWの端子からリード線を引き出す。このSW-LOWは、VCC(+)に接続すると555(IC11)がPWM(PMM)発振する。動作確認テスト段階ではVCC(+)に接続しておく。

基板左上の黒で示したホールからは、Ground(-)へ接続するリード線を引きだす。

青で示したホールからは可変抵抗(ボリューム)のVR1、VR2へのリード線を引き出す。

オレンジで示したホールからは、RA+-制御側のTA7291P(IC3)へのリード線を引き出す(4本)が、この段階ではまだ、コントローラー基板本体へ接続する必要はない。

黄色で示したホールからは、DEC+-制御側のTA7291P(IC2)へのリード線を引き出す(3本)が、この段階ではまだ、コントローラー基板本体へ接続する必要はない。

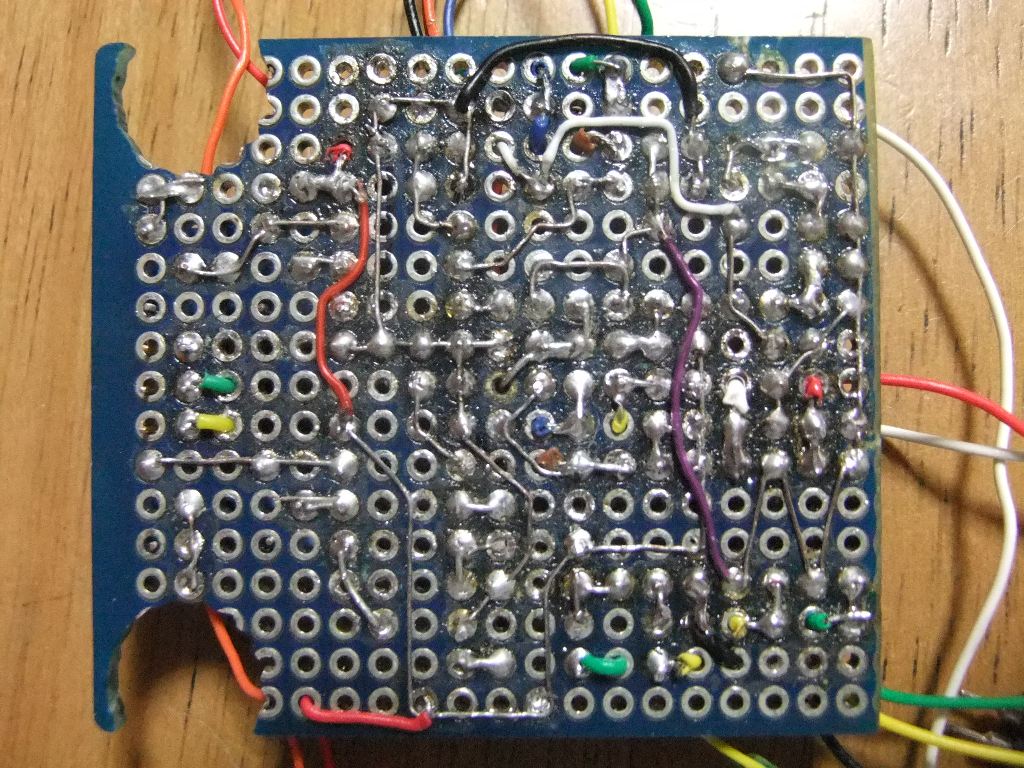

基板配線の実写真を上に示すので参考にされたい。

なお、取り出したリード線はSILソケットにまとめてコネクターとしておくことで、組み立てや動作確認テスト時の捜査が楽になる。なお、リード線の付け根は折れやすいので、SILソケットのハンダ部分の絶縁対策を含めボンド(ボンドS・UクリアやセメダインスーパーXなど)でシールドする方法をとっている。

PWM(PPM)増設回路の動作確認テスト

電源を接続する前に、 回路図 を基に配線が正しいか確認頂きたい。テスタの通電チェック機能等を用いて、VCC・Ground・各ICのピンから正しく通電されているか又は短絡がない事の確認を行う。その後、電源を基板配線図上のVCCを+、SW-Loを+、Groundを-、VR-1/を可変抵抗(ボリューム)に接続して、各部品の異常発熱がないかを確認する。指で触れて、熱いと感じる部品があれば、何らかの配線ミス・極性の間違いの可能性がある。

次に、PWM(PPM)発振が正常動作しているかを確認する。

発振の確認は、オシロスコープがあればベストであるが、周波数を確認できるテスターでも良いし、この回路のPWM(PMM)発振が低周波であるので1K程度の抵抗とLEDを直列接続した簡易テスターでの目視確認も可能である。

基板配線図上の黄色(TA7291P IC3)、オレンジ(TA7291P IC2)、紫(ST4)から引き出したリード線をオープンにしたまま、VCCを+、SW-Loを+、Groundを-、VR-1/を可変抵抗(ボリューム)に接続して、555(IC11)の3番ピン555(IC12)の3番ピンでの発振の状況を半固定抵抗や可変抵抗を変化させながら確認する。

ここで555(IC11)の3番ピンと555(IC12)の3番ピンが全く発振していない場合、再度回路図と照合しながら555ICのピンからの配線を確認する。

次に基板配線図上の黄色"TA7291P(IC3) Pin4"、オレンジ"TA7291P(IC2) Pin4"のホールから引き出したリード線のPWM(PPM)信号を同様に確認する。

基板配線図上のホール:"SW4-TA7291P(IC3)Pin6基板ホール"からのリード線をVCC(+)に接続した場合:

基板配線図上のホール:"SW3-TA7291P(IC3)Pin5"からのリード線をVCC(+)に接続した場合:

基板配線図上のホール:"ST4(+RA)"からのリード線をGround(-)に接続した場合:

基板配線図上のホール:"ST4(-RA)"からのリード線をGround(-)に接続した場合:

上記の操作の場合、基板配線図上のホール:"TA7291P(IC3)Pin4"からのリード線上のPWM信号は、オープン時に恒星追尾用の555(IC12)のPWM(PPM)信号から超低速微動用の555(IC11)のPWM(PPM)信号に入れ替わることが確認できれば正常に動作している。一方、基板配線図上のホール:"TA7291P(IC2)Pin4"からのリード線上のPWM信号は、超低速微動用の555(IC11)のPWM(PPM)信号が常時出力されていることが確認できれば正常に動作している。

また、トグルスイッチが通電状態で基板配線図上のホール:"TA7291P(IC3)Pin6"からのリード線は、SW4/+RA側の操作により、VCCレベルが維持されるのに対し、SW3/-RA側の操作では、VCCレベルからGroundレベルへ電位が変化する。

基板配線図上のホール:"ST4(-RA)"からのリード線をGround(-)に接続した場合:

基板配線図上のホール:"ST4(+DEC)"からのリード線をGround(-)に接続した場合:

基板配線図上のホール:"ST4(-DEC)"からのリード線をGround(-)に接続した場合:

上記の操作の場合、それぞれ、基板配線図上のホール:"SW3-TA7291P(IC3)Pin5"、"SW2-TA7291P(IC2)Pin6"、"SW1-TA7291P(IC2)Pin5"からのリード線上の電位がGroundレベルからVCCレベルに変化すれば正常に動作している。Binary Star Watching

はじめに

1:KDマウント改造で目指すもの

2:必要なスキル・工具・測定機器

3:部品と入手方法

4:回路図と原理

5:基板配線

6:リモートコントローラー側の改造

7:調整方法

8:その他

© Rakuten Group, Inc.