-

1

やっちまったサイドシェル

昨年ボンゴフレンディーを狭隘路でバック中、コンクリート鋭角部分にぶつけてしまい、左側のサイドシェルが大きく凹んだ。左ドアミラーで確認しながらのバックであったが、ぶつけた部分はミラーに写っていなかったので、その時は何が起こったのか分からなかった。正に確認不足の自業自得である。サイドシェルはパイプ状で硬い材質なので修理が難しい事が予想できたので、修理方法を検討すべく暫くそのままにして置いたらサビが発生して来た。これはマズイと思い重い腰を上げて修理に掛かる事にした。先ずはダメ元でスタッド溶接機でピンを溶接してスライディングハンマーで引っ張り出してみるが、案の定潰れたパイプ部分が硬過ぎて全く歯が立たない。こうなると凹み部分にパテ盛りを行うか、板金修理しか方法がない。簡単なのはパテ盛りだが、凹み部分が深いので大量のパテが必要になる事から鉄板を溶接してパテ盛りを行う方式を採る事にした。溶接する鉄板はある程度厚みがないと溶接が難しいので、手持ちのZ金具を使用する事にして、凹みを覆う長さに切断の上、万力で挟んで固定。昨年amazonで買った半自動溶接機でサイドシェルに溶接。溶接棒を使うアーク溶接に比べて半自動は素人でも簡単に溶接出来る所がよろしい。ハンマーでどついてもびくともしない強度に溶接出来たので、グラインダーで整えて、赤サビ転換剤を塗布の上パテ盛りを行う。完全硬化してからペーパー掛け、更にパテ盛り、ペーパー掛けと5度繰り返していたら2ヶ月も経ってしまったので、本日妥協して塗装を行った。凹んだ部分は殆ど分からなくなったので、これで完成と言う事だ。左スライドドア、左リアホイール、リアバンパー、サイドシェルと次々とぶつけているのはもう年のせいかも知れないが、大きな事故に至っていないのが不幸中の幸いである。大きく凹んで錆がでたサイドシェルにピンを溶接/右側は前回修理した時のパテが衝撃で割れている万力で挟んだZ金具サイドシェルに溶接したZ金具/ドアにはスパッタ飛散防止用の養生テープを貼るホルツの補修パテをたっぷり塗って完全硬化まで数週間放置する妥協出来る仕上げまで漕ぎ着けたパテ盛り修理が完了したサイドシェル

2025.02.16

閲覧総数 27

-

2

フレームの錆落とし

TLM50のフレームの錆と塗装落としを行おうとサンドブラストの用意をしたが、ビニール温室には大きくて入らない。仕方がないので何か代用になる物はないかと探したら、昔カブトムシの幼虫を飼っていたピジョンペール(丸型ポリ容器 )が転がっていたので、中を綺麗に洗ってフレームを突っ込んでみたら何とか入る。ペール容器の上側からブラストを行えば、砂が中に残るので節約になる。手持ちはスポットブラストガンしかないので、全ての塗装剥離は行えない、従って錆が出ている溶接箇所のみ重点的にブラストしていく。ブラストを終えると、グラインダーとサンドペーパーで塗装を大まかに落として足付けを作って、プラサフ塗りの下準備を行う。この時期の作業で1つ良い事は空気が乾燥しているので、地金が出ていても直ぐには錆が来ないと言う事である。それにしても、塗装を剥離したら早めにプラサフを吹きたい。ピジョンペールに突っ込んだフレーム

2014.01.28

閲覧総数 1756

-

3

バッテリーレスキット

カブのバッテリーを外してバッテリーレスキットを組み込む事にしたので、早速コンデンサを探してみるとこんなのが見つかった。33000μFの超大容量。計器の安定は最高級レベル。実績と信頼の国産(ニチコン社製)を使用。μFはマイクロファラドと読むそうで1μFは 10の6乗分の1だそうである。33000μFがそんなに凄いのかどうかもさっぱり分からない。容量が大きければそれだけ余裕があるのだろうと素人考えで、この33000μFを2‚800円で購入してみた。 コンデンサは運良く丸形端子端子が付いていたので、バッテリーを外したプラスとマイナスにそのままボルトとナットで留める事が出来た。至って簡単である。試しにエンジンを掛けてみたら、問題無く掛かる。アイドリングのままヘッドライト、テールランプ、ニュートラルランプが同時点灯している。その状態でウインカースイッチを入れてみると、ニュートラルランプが少し暗くなったが、ウインカーは問題無く点滅して、ウインカーランプも点灯している。アイドリングでこの状態なら申し分無かろう。33000μFのバッテリーレスキット(コンデンサ)取り付けはバッテリーの+/-配線に接続するだけアイドリングでのヘッドライトの状態アイドリングでもウインカーは点滅する

2017.04.19

閲覧総数 13936

-

4

まさかの燃料漏れ

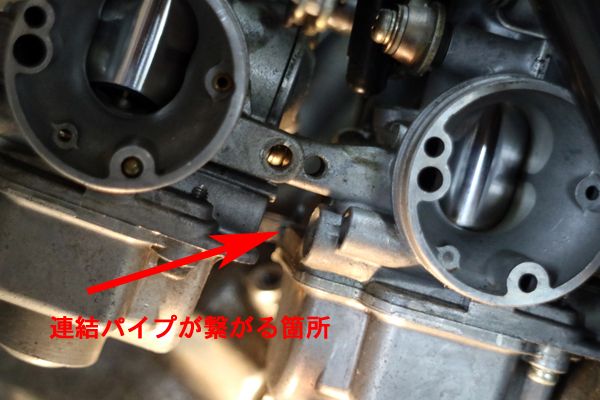

GB250クラブマンのエンジンを掛けてみようと燃料コックをONにしたら右のキャブからガソリンが漏れて来た。それもかなりの漏れ方だ。キャブのどの辺りだろうかとコックのON、OFFを繰り返しながら調べて行くと、フロートチャンバーの繋ぎ目から流れ出ているように見える。フロートチャンバーのガスケットは車体の組み立てが終わった後に燃料漏れを起こしたので、左右共新品に交換している。しかも3年前の話だ。たった3年でガスケットが劣化するとは考えにくいが、前回はキャブを外さずに、セルモーターとブリーザーケースだけ外して、フロートチャンバーのビスに短いドライバーを挿し込んでガスケットを何とか交換した。小さなドライバーで、しかも下側から上にあるビスを締めたので、力が掛からずビスが緩んだのかも知れないと思い、セルモーターとブリーザーケースを外して短いドライバーで締めてみるが、緩んではいないようだ。ガスケットの交換時にゴミでも嚙んだかも知れないので、フロートチャンバーを外してみるが合わせ目は綺麗なものだ。チャンバーのガスケットはまだ弾力があり、フワフワしている。そうなると、やはりチャンバーを締め付ける力が弱いのだろうと考え、M4のキャップボルトを買ってきて、スプリングワッシャを取り付けて六角レンチで締め付けてみた。これなら大丈夫だろうと燃料コックをONにすると、ダダ漏れである。全く何も変わっていない。もうこうなったらキャブを外して確かめるしかないのだが、初期型クラブマンのツインキャブを外すのは超面倒くさいので、出来る事ならやりたくないのが本音であるが、致し方ない。キャブを外すには、バッテリーケースを外し、エアークリナーケースのボルトを全て緩め、リアフェンダーに繋がっている金具やボルトを全て外さないと辿り付けないのだ。オマケにタイトなフレームにパイプ類や配線がごちゃごちゃしているので、分解も組み立ても順番通りにやらないと、やり直しになるのだ。やっとキャブを外して燃料パイプを繋いでガソリンを送ってみると、チャンバーの継ぎ目のように見えるが、よく見ると違った。左右のキャブを繋ぐパイプから漏れているようだ。このパイプの位置はエアークリーナー側、つまり、キャブの後ろ側なので車体に付けた状態では死角になって見えない場所だ。そこから漏れたガソリンがチャンバーを伝って滴っていたのだろう。短い連結パイプを抜いてみたら、両サイドに小さなOリングが嵌まっていた。どうやら漏れの原因はこのOリングの劣化が濃厚のようだ。Oリングは偶然にもTYのキャブのドレンボルトのOリングを交換しようとして、先月amazonで18種類225ヶセットを447円で買っていたので適合するサイズを探してみると太さが僅か足らないが5ミリ径が嵌まった。中華製だが材質もNBR(耐油)なので大丈夫だろう。接続パイプから古いOリングを外そうと精密ドライバーで抉ったら2つとも砕けた。もうガソリン止めの要を果たしていない。キャブに新しいOリングを嵌めた接続パイプを取り付け、燃料を流してみると漏れない。見事に燃料漏れは収まっている。やはり接続パイプのOリングの不良だったようだ。キャブを取り付け、全ての物を元に戻す面倒くさい作業を終え、エンジンを掛けてみる。チョークもキッチリと機能しており、ウインカー、ストップ、灯火類も問題無い。左のリアウインカーレンズを留めるビスが無くなっていたので、補充して、チェーンのサビ落としを行い、注油して今回の整備は終了である。特定できた燃料漏れの場所中華Oリングセット中華Oリングを取り付けた連結パイプと砕けたOリング組み付けが完了したキャブ整備が終了したGB250クラブマン

2020.06.04

閲覧総数 2287

-

5

ヘッドを開けて見たら…..

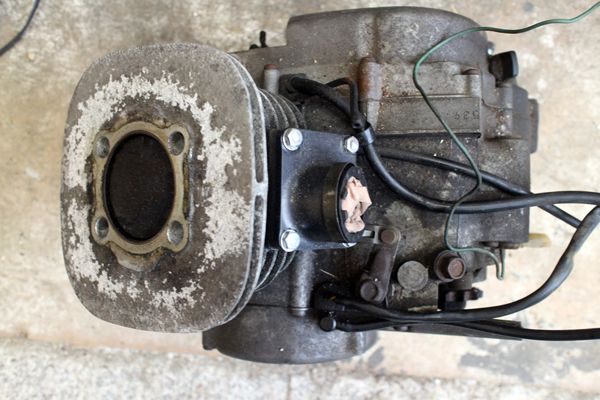

G40はガソリンエンジンなのにヘッドが小さい。ひょっとしてと思って外してみたら、何と!聞いたことはあったが、初めて見るサイドバルブエンジンだった。あの独特な瓢箪のように横に長い燃焼室とピストンの隣には吸気バルブと排気バルブが並んでいる。このバルブはクランクシャフトからギアで動くようになっているのだろう。タイミングチェーンなどは使われていない。実にシンプルだ。現在の4サイクルや2サイクルエンジンが活躍する前は、このサイドバルブエンジンがクルマやバイクに搭載されていたのだそうだ。部品点数が少なく頑丈で壊れにくい長所があるものの、燃焼室の形状から高圧縮にする事が出来ないので、出力が高められず現在のエンジンに取って変わられた過去の遺物であるが、発動機などでは長く採用されていたようだ。サイドバルブエンジンは2サイクルだけかと思っていたのだが、4サイクルもあったのね。知らなかった。ヘッドの中は黒いカーボンが付着して、年式相応の汚れ具合だ。それにしてもピストンのボアが大きい。クランクを回してピストンを下げてみたが、シリンダーの内壁にはまだオイルが残っており、傷1つ無い。流石低回転サイドバルブエンジン。ヘッドカバーの内側とピストン、吸排気バルブの頭のカーボンを削ぎ落とし、ボンスターで磨いてみた。排気バルブのヘッドは熱のためか、磨いても凸凹である。マフラーを外してみると排気ポートに錆状の物が大量に堆積していた。ガスケットは銅と紙で出来ており、ぶ厚いので慎重に剥がして、再利用する。本組みをする時に液体ガスケットを塗っておけば、何とかなるだろう。G40のヘッドとヘッドボルト/3本はエンジンカバー取り付け用のボルト穴開きカーボンが体積したサイドバルブエンジンヘッド内部クリーニングを終えたヘッドカバーとピストンとバルブヘッド排気ポートに堆積したサビ

2020.11.17

閲覧総数 1764

-

6

代車ダイハツネイキッド

工作車の車検に伴い、代車としてモータースから古い(平成13年式)ダイハツネイキッドを渡された。「ボロですみません。」と恐縮しながら渡されてたクルマであるが、毎日のように乗っている内に面白いことに気づいた。エンジンはミラなどにも搭載されているダイハツEF型で、660cc直列3気筒SOHC6バルブなので、決して高性能ではない普通のエンジンである。従って坂は苦手で登らない。V7ドンキーでも750ccなので仕方のないところだろう。走行性能は初めから期待していなかったのだが、スクウェアタイプのボディのお蔭で、運転席からボンネットの両端がキッチリと見えてとても運転し易いのだ。そう言えば昔のサニーB110なんかもみんなスクウェアタイプのボディだった。最近のクルマはスタイル優先でフロントノーズの先端が見えるクルマは殆ど無い。ジムニーくらいかな。そう言う意味ではこのネイキッドは運転し易いクルマの基本に立ち帰っているようで好感が持てる。更に、外装パーツのバンパーは3分割されており、フロントグリルと共に外側からボルト留めされているので、凹みや傷の修理を行う時は必要な箇所だけ容易に外す事ができる優れものだ。ヘッドライトは小糸の丸型2燈だが、これが何とガラス製なのだ。この年代のクルマはコストダウンと形成の安易さから殆どプラレンズを採用しているので、経年劣化で必ず黄ばみが出て来て、磨きに苦労するのであるが、ネイキッドは17年経過していても、ライトが光り輝いているのだ。ライトだけはガラス製が復活して貰いたいと思うのだが……。普通の軽自動車に見えるが、最低地上高が180ミリとクロカン車に迫るクリアランスを確保しているので、雪道やオフロードの走破性も高いように思える。また、全高を1.550ミリに抑えているので、機械式立体駐車場にも駐める事ができる。最後はルーフだ。ネイキッドのルーフは平面になっており、湾曲がないので、低い車体と相俟って物を置いても傾かないので、軽い物なら何でもポンポン置ける。忘れてそのまま走り出す危険性もあるが、私の場合は丁度良い仮置き場として重宝している。軽四はトールワゴン型の人気が高いが、原点に帰って乗りやすく整備性が良くコンパクトなこんなクルマもあって良いような気がするが、既に生産終了なのが悲しい。スクウェアボディのダイハツネイキッドリアに輝くNAKEDのエンブレムボンネットが真直ぐに延びた見切りの良い形状ガラス製のヘッドライトレンズ平面的なルーフ形状ありふれたインパネ

2019.09.14

閲覧総数 2197

-

7

HONDA XLR250R

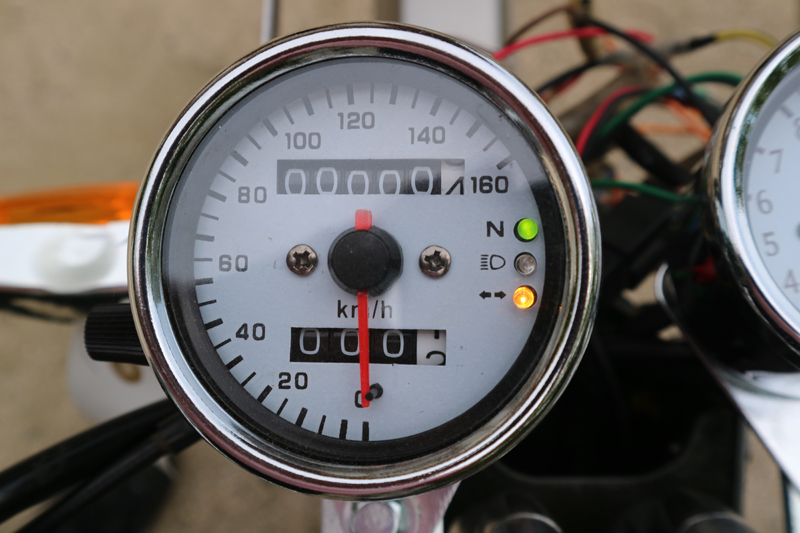

知り合いの空師から突然LINEにバイクの写真が送られて来た。何でも行きつけのバイク屋が病気で乗れなくなった客のバイクを引き取ったので、7万円でどうだろうと言う話しが回って来たらしい。購入希望者が1人いたのだが、新車を買う事にしたので、その話が私にまで届いた。バイクは減らしたいのだが、さすらいの野宿ライダー寺崎勉氏が愛用し、オーストラリアツーリングにも使用した本田のXLに一度は乗ってみたいと思っていた事もあり、写真ではそこそこ綺麗で最近まで乗っていたのでエンジンは掛かるようだが、フロントフォークのオイル漏れ以外は大きな損傷箇所も無いらしいという事前情報だけで、現物を見ない内に即断をしてしまった。工作車の横向き座席は外したが、ギャレーを残したままにしていたので、バイクの積み降ろしが一人では難しいかもと思い、年度末で忙しいとだろうと思いつつもデアベルさんを無理やり誘って回収に向かった。持ち帰ったバイクをバイクブロスの写真と基本スペックを参考に一通り調べてみた。このバイクはHONDA XLR250Rの1992年(平成4年)モデルでXLから続くXLRシリーズであるMD16型、MD20型と続き、最終バージョンのMD22型である。1995年からはXRシリーズになったようである。MD22型のエンジンはSOHC空冷単気筒4バルブ249cc、最高出力28PS。6速リターン、ブレーキは前後ディスクでバッテリーレス仕様となっている。社外品取り付け箇所はブレース付きアルミカラーハンドル、ナックルガード、アルミスリップオンマフラー、エキパイガード、リアキャリア(純正)、スマホホルダーその他にレンサルのステッカーが貼ってあるアルミ製のスイングアームだが、純正なのか社外なのか良く分からない。残念な点は、左のフロントフォークからのオイル漏れ、左右ダストカバーの欠品、左右フォークブーツの欠品、インシュロックで留められた社外の安っぽいフロントカウル、ワイヤが外されているデコンプ、変形した右ステップであるが、フロントカウル以外は直せそうである。バイクブロスの写真ではテールランプとナンバーの取り付けが違うので、この車両は改造しているのかも知れないが、こちらの方がスマートなので全く問題無い。タンク内は錆一つ無くピカピカだったので一安心だ。走行距離はメーター読みで35,490㎞なのでまずまず走っている車両のようである。エンジンはバイク屋で一度掛けていたが、主人が言うにXLは掛けるのにコツが必要、キーをONにする前に2、3度キック、キーをONにしてチョークを微妙に引いて、アクセルは煽らずキックするとの事だったが、普段通りやってみると掛かりは悪いが何とか掛かった。エンジンが温まるとアイドリングも安定してくる。この状態だと再スタートは1発で始動する。最初に掛ける時にはセルが欲しいと思うが、慣れの問題だろう。バイクの走行状態を確かめるために近所を少し走ってみた。ブレーキは前後共ガツンとは効かないが、この当時のバイクなら許容範囲だろう。クラッチはビックリするほど遠い。これは調整が必要だ。エンジンは流石HONDA車回転もスムーズに上がり、パワーもある。シフトの感覚も問題ない。このままツーリングにでも行けそうである。取り敢えずはフロントフォークのオイルシールとダストシールそれにフォークブーツを発注して、4月になったら名義変更をして置く事にしようと思うが、もう4月だ。右側1右側2左側1左側2スピードメーターと走行距離アルミハンドルとスマホホルダーピカピカのタンク内部凹みがあるスリップオンマフラーアルミのナックルガードエキパイガードレンサルのステッカーが貼ってあるアルミスイングアームオイル漏れを起こしている左側フロントフォークフォークブーツが欠品となっているフロントフォーク表面がザラザラに劣化したフロントフェンダーカラーも形状もへんてこな無理やり取り付けられたフロントカウルワイヤが外されているデコンプ変形した右ステップ

2022.04.01

閲覧総数 1202

-

8

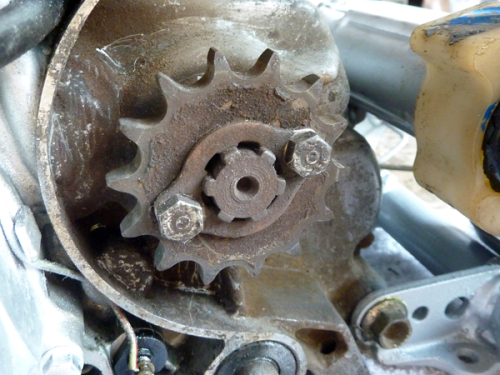

メーターギア

RH250のスピードメーターが動かない。メーターケーブルの軸がメーターギアにキッチリと嵌っていないのだろうと思い、挿し替えてみたが動かない。ケーブルの断線か?フロントブレーキとホイールを外してスピードメーターギアを外す。メーターケーブルをメーターから外して、摘んで回してみるとケーブルの軸は回る。と、言うことは断線ではない。残るは、メーターギアかメーターだ。メーターだと厄介である。今度は、ギアにケーブルを挿し込んでギアの内側にあるフックを手で回してみると、ケーブルの軸は回る。あれ〜。直った。やっぱり、ギアに軸がキッチリと嵌っていなかったのだ。再び組み立てて、フロントタイヤを回してみると........。メーターが動かない。メーターからケーブルを外してタイヤを回してみると、軸が回らない。どうなっているのだ。組み立てる前には動いていたのに。分からない。???再びバラす。メーターギアにケーブルを付けてギアを手で回してみる。軸は回るが、一瞬ギアが滑っているようなおかしな感触が手に伝わった。ギアを見てみる必要がある。ギアはプラスチックのカバーの下なので見えない。カバーをドライバーでこじってみたら外れた。中のギアを見てビックリ。ケーブルの軸を回すギアは金属なのに、ホイールの回転を軸に伝えるギアはプラスチック製だ。しかも形が変わる程摩耗しており、中央付近は歯が無くなっている。原因はこのギアだ。何故このギアだけ、プラスチックにしたのだろう。コスト削減とはいえ、もう少し耐久性を考慮して欲しいものである。早速、近所の自転車屋からスズキに見積をとって貰ったら、何と7,245円の見積が出た。あの小さな部品が立派なお値段である。いきなり発注しなくて良かった。入手経路をヤフオクに変更して、少し高かったが、アスクルシャフト、カラー付きのメータギアを1,850円で入手できた。しかし、このギアはプラスチックなので、中古で買ったら同じように摩耗している可能性も十分考えられるので、新品という選択肢もあったのだが、7千円という壁は越えられなかった。ギアが送られてきたので、早速バラして、摩耗したギアと比べてみる。結果は....。セーフである。ギアの摩耗はない。よかった。これでメーターも動くだろう。上)摩耗したメーターギア 下)ヤフオクで入手したメーターギア上側が摩耗したメーターギア/中央辺りの歯が無くなっている

2013.10.27

閲覧総数 2123

-

9

フロントカバー

レッグカバーを取り付けると、フロント部分の雑然さがより目立つようになるが、ヘッドライト、自作ライトステー、配線の束などが邪魔して純正のフロントカバーをそのまま取り付ける事が出来なくなってしまった。何とか出来ないものかと仮組しながら考えた。カバーの上側はライトステーまでしか上がらないので、余った下側3cm程をグラインダーで切り取る。カバーを留めるビスの位置が変わるので新たに穴開けを行い、カバーに開いた元のビス穴はたまたま持っていた穴無しボタンボルトで塞いだ。仮留めをしてハンドルを切ってみると、ライトケースが僅かに接触しているのと、カットレッグカバーが自作ライトステーに当たって切れ角が大幅に少なくなっている。ライトケースは外して、接触箇所である配線取り込み口の穴をグラインダーで削った。レッグカバーはPP製なので2ミリのドリルでカット部位に合わせて沢山の穴を開けて行き、師匠から貰った鉄板ナイフを当ててハンマーで叩き切る。仕上げは切断面をヤスリ掛けで完了である。フロントカバーを車体に1箇所ビス留めしてレッグカバーとフロントカバー上部を左右重ねて穴開けを行いタイラップで固定する。ハンドルを左右ロックするまで切ってみたがこれで接触する所はなくなった。上部をライトステーに合わせたフロントカバー下部を切断したフロントカバーライトステー接触のため切断したカットレッグカバー

2017.05.19

閲覧総数 589

-

10

デカール

バイク屋店長から、「やっぱりデカール無かったわ」との連絡。そうだろうとは思っていたが全く残念。で、自作したいんだけどどこのホームセンターに行っても適度な大きさのカッティングシートを売っていない・・・。あっても家具用とかででっかいし。ところがどっこい。灯台もと暗し。職場からとっても近くの本屋さんに置いてあるではありませんか。バンザ~イ。デカールの縁どりはタンクについている状態で取っておいたので、材料さえ揃えば再生可能。純正は赤でSEROW、カモシカマークは濃い紺色、しかし紺色のシートはなかなか見当たらないので黒に変更。ナイフはオルファ(OLFA)のアートナイフ(500円弱)。これが結構使いやすく助かりました。作成時間は1枚につき1時間程度はかかったかも。ふぅ~っ。実際に貼る時は表面に粘着力の軽いマスキング テープを貼って文字や図柄を固定し、貼ったあとでマスキングテープをはがす予定です。 これでタンクも息を吹き返すゾ~。

2011.05.21

閲覧総数 565

-

11

難関の配線

さて、いよいよ最難関の配線作業に掛かる。テスター、電工ペンチ、ギボシ、配線などを用意して整然と並べて置く。さてどうなる事やら、前途多難な事が予想され少々弱気だ。何故かと言うと、スピードメーター、タコメーター、燃料計は新品で買ったものの恐らく中華の激安品故に説明書も何も無いのだ。配線の色を頼りに自己責任で判断せよと言う事らしい。しかも個体によって配線の色が違ったり、間違って接続されている物も少なく無いらしい。なかなか頼もしいネット情報である。トップバッターはスピードメーターである。配線は赤2本、黒3本、橙、水色、青、緑/赤の計9本にスピードメーターケーブル口だ。赤2本はメーターライトとパイロットランプの電源だろう。黒3本はアース。橙と水色はウインカー。青はハイビーム。緑/赤はニュートラルだろうと判断した。電源はキーシリンダに来ている電源(赤線)から電源取り出しコネクタを使って取り出し、赤2本を纏めて接続した。黒は3本纏めて緑線(アース)に接続。橙、水色はそれぞれ同じ色のウインカー線に接続。青は何処に?カブのメーターを見たらカブにはハイビームのパイロットランプが付いていなかったので、ライトの青線に結線した。緑/赤はニュートラル線に接続。最後にスピードメーターケーブルを接続し、これで結線は一応終わったのでエンジンを掛けて祈る気持ちで結果を見てみる。その結果は。何も変化なし。ウインカー、ニュートラル、バックライト何れも点灯しない。動くのはスピードメーターだけである。やっぱり考えが甘かったと思うのと同時に、このメーター本当に大丈夫か。元もと壊れているのではないのか。やっぱり中華は信用できない。と疑心暗鬼に陥ってしまった。それにしても何も点灯しないのはおかしい。アースが上手く取れていないのかもと思い、アースを緑線から引っこ抜いて、新たにラインを設けてフレームのボルトにアースしてみたら、ウインカーとメーターライトが点いた。おぉ。やった。欠陥商品を欺されて買った訳では無かったと一安心した。しかし、ニュートラルランプがどうしても点かない。黒のアース3本をバラバラにして、テスト結線を行っていたら突然ニュートラルランプが点灯した。よっしゃ~。これで出来たと喜び勇んでギアを1速に入れてみたら、ニュートラルランプは点灯したままである。???ギアを2速、3速、ニュートラルにしてもず~と点灯したままなのである。点灯するのは良いが、これじゃあダメだ。もう一度最初からやり直しである。今度は黒の配線に1~3の番号を付けて1本ずつ試すがダメ。ニュートラルランプなんか点かなくても良いわい。と諦めかけた頃、何で赤線が2本なのに黒線が3本なのだろうと不思議に思った。そんな事がある筈がないと思いながら、カブのニュートラル線である薄緑/赤に繋げてある緑/赤線を抜いてメーターの黒1番を結線、緑/赤は黒2、3と共にアースに繋げたら、ニュートラルランプが点き、ギアを入れると消える。でででけた。でけてしまった。まさかの黒がニュートラル線で緑/赤がアース線だった。これには参った。驚いた。無茶苦茶でんがな。中華のやることは訳がわからん。お次はタコメーターである。配線は橙、水色、黒、緑、黄/黒の5本だ。橙はメーターライト、水色はアース、黒はアース、緑は電源、黄/黒はパルス線と踏んだ。早速結線して、エンジン始動。何も変化無し。アースをしっかりとフレームに取り再度挑戦するとメタ―ランプが点灯。他は変化無し。スピードメーターでの配線を思い出し、黒を電源、緑をアースとしたらタコの針が動いた。中華では黒は電源なのね。最後は燃料計だ。配線は黒、青/白、黄/白の3本が三局カプラに繋がっている。カブの配線も同じ配色なので、これは間違いないだろうと思い、カプラを買って来てカブ側の配線をカプラ化して繋げた。エンジン始動前はEを更に振り切っていたが、始動するとEを少し超える所まで針が振れた。これはバッチリである。キーをOFFにしてもEまで落ちて来なかった純正の燃料計はやはり壊れていたのであろうか。しかし、新たな問題が出て来た。このカブ90カスタムは常時点灯仕様となっているため、エンジンを始動すると自動的にヘッドライトとテールランプが点灯する。改造前はその状態でウインカーが点滅していたのに、全ての配線をやり直したら、ウインカーが点滅しなくなったのである。アクセルを煽っても点滅しない。ヘッドランプのアースを抜いて消灯さすと点滅する。ウインカーが点滅しないのはアウトである。カブに限らず多くのバイクのヘッドライトは発電機から直に交流で繋がっているので、バッテリーレスにしても直流のウインカーなどとは系列が違うので関係ないと思うのだが、何故かウインカーにまで影響が出てしまったのだ。理由は分からないが、スイッチを取り付けて常時点灯をOFFにすれば、何とかなりそうである。早速、ナップスで防水キルスイッチを買って来た。配線は発電機からライト切替スイッチに来ている黄線が交流線だ。丁度ギボシがあったので抜いてその間にスイッチの線を割り込ませた。スイッチはハンドル左のライト切替スイッチに並べて取り付けた。ライトをOFFにするなら、テールもOFFにしたいと思ったのだが、そうするには、テールランプのギボシ辺りからフロントまで交流線又はアース線を引っ張って来なくてならないと思っていた。しかし、フロントの交流線にスイッチを付けて試してみると、ヘッドライトと同調してテールランプもON、OFFが出来てしまった。これは嬉しい誤算であった。バイク配線を良く理解していないだけだろうが.....。ヘッドライトスイッチをONにしてハイ、ローを切り替えスイッチをハイにするとメーター内の青のパイロットランブが点灯し、ローで消灯する。バッチリだ。このメーター3つに2日も掛かってしまったが、何とか全て正常に作動したので良しとしよう。夕食にオリオンビールで密かに祝杯を挙げたのは言うまでもない。点灯したニュートラルとウインカーパイロットランプ正常に始動したタコメーター防水のキルスイッチ左ハンドルスイッチの隣に設置したヘッドライトスイッチ

2017.05.15

閲覧総数 21522

-

12

センタースタンドとジャッキ

最近はセンタースタンドが付いていないバイクが多く見受けられる。軽量化、コストダウン、マフラーの取り回し、スタイルなどなど理由はあると思うのだが、メンテやオイル交換をする時などはやはりビシッと垂直に立つバイクは有り難い。V7ドンキーもご多分に漏れずセンタースタンドが付いていないが、オプション(約27,000円)で設定があるものの、純正マフラーの車体でないと取り付けできないようである。残念ながらV7ドンキーは既にマフラーをアゴスチーニに交換しているので、当然センタースタンドは取り付け不可だ。ところが、バイク屋の主人が言うには、「ピアジオからセンタースタンドの代わりになるメンテナンスジャッキが発売されたので、2台ほど注文していたら届いたので見においで。」と連絡があった。どんな物か早速見に行ったら、メンテナンスジャッキは主人の勘違いで、ジャッキではなく、ジャッキに取り付けるアダプターであった。国内一流メーカーの興和精器製で、センタースタンドを取り付けるフレームの左右を繋ぐパイプに丁度架かるように高さと幅を調節し、動かないように溶接されたアダプターであった。このアダプターはアストロプロダクツなどが販売している汎用のモーターサイクルジャッキにピッタリ合うように作られているので、ジャッキを持っていない人はジャッキの購入も必要になる。触ってみたが、興和精器の製作だけあって品質は良いのだが、値段が純正のセンタースタンドと同じらしい。数が出ない物とは言えジャッキはアストロの特売で5,700円で購入している。どう見ても高い。主人には申し訳ないが、アダプターを作った方がかなり安上がりだ。早速、ネットで調べてみたら、アストロにモーターサイクルジャッキ用のV字アダプターが存在する事が分かった。早速、倉敷のアストロに電話して在庫の確認をして貰う。1時間程で連絡があり、「全店に問い合わせをしたが、この商品は既に廃番となっており、在庫は何処にも無い。」との回答であった。ウーン残念。無念。諦め切れずに更にネットで検索すると、DeNAショッピングで在庫があった。税込み1,004円、送料が800円だったが、この際仕方ない。新潟のホンダウォークから送られて来た。モーターサイクルジャッキからL字アダプターを外して、V字アダプターを取り付ける。V7ドンキーのフレームパイプに傷防止の為にゴムパイプを取り付けた後、高さと幅を合わせてセットし、持ち上げてみる。ジャッキのハンドルは重くて回せないので、ラチェットを使ってリアタイヤが浮くまで車体を上げてみる。車体を左右に揺らしてみたが、直ぐにバランスを崩すような事はない。センタースタンドの方が安心感があるが、軽いメンテくらいなら大丈夫だろう。興和精器製のV7用アダプターV字アダプターモーターサイクルジャッキに装着したV字アダプターとL字アダプターバイクを持ち上げた状態のジャッキ

2015.11.18

閲覧総数 1373

-

13

キャブの分解

スーパーカブ90の燃料タンクにはガソリンが1滴も残っていなかったので、タンク内は綺麗なものだ。サビ一つ無い。このままガソリンを入れたらエンジンが掛かるかも知れないと思わせるようなコンディションだが、そんなに甘くは無いだろう。キャブの分解は必須であると思われるので、レッグシールドを外しに掛かる。レッグシールドはボルト6本で留まっているだけなので、外しやすい。外して見ると一番座席寄りの左側のボルト穴付近のシールドが大きく欠けていた。カブの場合レッグシールドを外してしまえば、エンジンとキャブが剥き出しになり、非常に整備性が良い。キャブを外すにはホース類を外してエアクリダクトのバンドを緩めて、マニホールドのボルトを外すだけだが、このキャブにはおかしな物が付いている。メインハーネスから分岐したコードが2本プラグのような突起と平ギボシに繋がっているのである。これは何をする装置であろうか。初めて見た。後で調べたらキャブヒーターなる装置で、湿度が高く気温が低い時にキャブ内で起こるアイシング現象を抑えるために取り付けられているようである。従って通常は無くても問題は無いようである。それともう一つ。キャブと燃料コックが一体となっているのだ。こんなバイクも初めて見た。カブも色々と面白いではないか。今まではつまらないと思って顔を背けて来たが、喰わず嫌いだったのかも....。私は生まれてこのかたラッキョウを食べていないがこれも喰わず嫌いなのだろうか?いや...あれは食べられない。人間の喰うものではない。モグラが喰うものだ。外したキャブの外観は油と塵で酷く汚れている。さて中はどうであろうか。フロートチャンバーを留めている2本のビスを外してみると、中は真っ赤な粉ような物が付着している。やっぱりそうは甘くない。開けて良かった。パーツクリナーを吹いてみるが、効果無し。仕方がないので精密ドライバーの先で少しずつ根気よく削ぎ落として行くと、ポロポロと落ちて行き案外簡単に綺麗になっていく。外側はパーツクリナー、真鍮ブラシ、ボンスター、精密ドライバーなどを使用して汚れを落とす。内外とも綺麗になったところで、ジェット類を外してみると、どれも汚れやサビのような物が付着していて、コンディションは良くない。洗浄の上、小さな穴を全て通し、ボンスターで磨いておく。キャブ本体の通路もパーツクリーナーと圧縮エアーで洗浄し貫通を確かめる。スーパーカブ90のキャブは強制開閉式なので好感がもてるが、ピストンが収まるシリンダー径が異常に細いのと、フロートバルブが異常に小さい。こんな小さなものは見た事がない。50ccバイクも多く弄って来たが、それよりも小さい。これは本当に90ccのキャブだろうかと疑問に思える程である。レッグシールドを外すとキャブとエンジンが剥き出しになるカブキャブヒーター付きのカブ90汚れが酷いキャブ内部洗浄後のキャブとジェット類パーツを取り付けたキャブ

2017.03.20

閲覧総数 10989

-

14

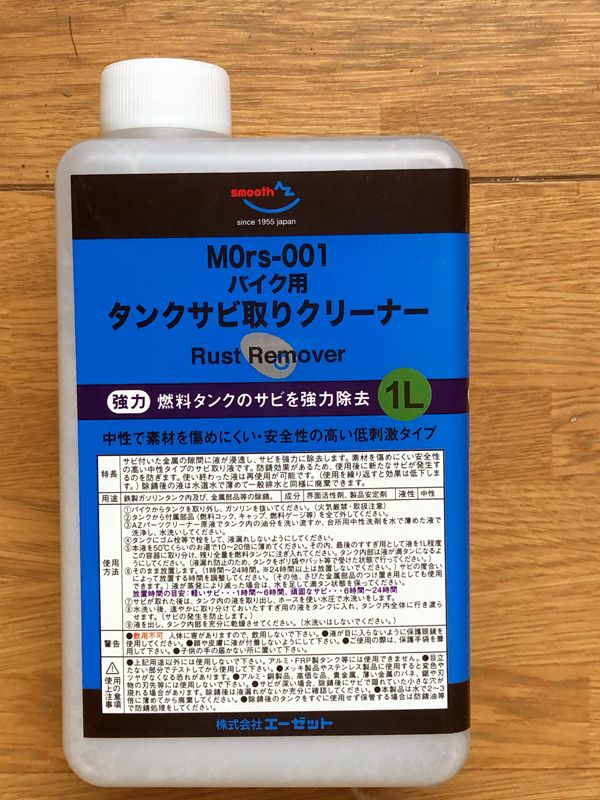

フォルツァがやって来た

先月、馴染みの造園屋が「10年以上不動となっているスクーターに、また乗りたいので、修理して貰えないか。」と依頼があった。丁度手が空いたのか、6月8日唐突にラダーを取りに来て夕刻、軽トラに乗せて持って来たが、運悪く私はツーリングに出掛けた日で留守。一人で大汗をかきながらドンキーベースの入口まで引っ張って来ていた。ツーリングから帰ってスクーターをドンキーベースに格納し、大雑把に点検してみる。このバイクはHONDA FORZA(フォルツァ)MF06/250ccのスクーターだ。スクーターは嫌いなので、散髪屋のオヤジが形見にくれた初期型タクト1台しか持っていない。ニーグリップが出来ない乗車姿勢とプラスチックの塊のような外装はどうも好きになれないのだ。しかし、今回は他人のバイクで、「直らなかったら捨てる」との事と、ミドルスクーターの構造を見てみたくて引き受けたのである。現車は倉庫に保管していたので、状態は悪くはない。バッテリーは当然死んでいるので、手持ちのバッテリーに繋いで保安部品の確認を行う。ウインカー、ストップランプ、ライト、テールライト、ホーン全て問題無く作動する。エンジンを掛けてみようとセルボタンを押すがリレーの音だけでセルが回らない。セルが壊れているのだろうか。セルは後回しにして、アクセルを捻ってみると、重いが何とか動く。ピストンの固着は無いようだ。フロントパネルの右側に見慣れないレバーが付いている何のレバーだろうかと操作してみたら、リアのパーキングブレーキだった。それに見慣れないスイッチもある。アイドリングストップスイッチだ。平成14年頃のスクーターにはもうこんな省エネ機構が備わっていたのには感心する。勿論ABSも付いていた。パワーもまずまずで、高速にも乗れ、ゆったりとした乗車姿勢で楽に乗れるこんなバイクが売れるのも分かる気がするが、私は絶対に買わないだろう。燃料タンクとコックが気になって探したが見当たらない。色々といじくり回しているとフロントパネル下の蓋を開けると給油口とラジエターのリザーブタンクがあった。と言うことはフォルツァは水冷エンジンなのね。スクーターの事は良く分からないので、ネットで調べてみたら、エンジンを掛けるには左のリアブレーキレバーを強く握ったまま、セルボタンを押すと、へッドライトが消灯してエンジンが掛かるようである。ブレーキレバーの握りが甘かったり、サイドスタンドが出いてもエンジンは掛からない仕組みになっているようである。安全対策とは言え何と面倒くさい機構なのだろう。早速、説明書通りの手順でセルボタンを押すも、セルは回らない。セルモーターの点検をする必要があるようだ。ついでに燃料タンクのキャップを鍵を使って開けて見ると…..。恐ろしい物を見てしまった。給油口の縁まで真っ赤な錆が迫っており、中を懐中電灯で照らしてみると奥まで恐ろしい程の赤サビが蔓延しているではないか。10年以上とは言え、倉庫保管なのでそんなに酷い状態ではないだろうと思い、安請け合いをしたのだが、えらいバイクを掴まされたと半分後悔したが、これも向学のため、コロナによる外出自粛協力のためと思う事にして何とか復活させてやりたいと思う梅雨入りの日であった。走行8244kmてんこ盛りのタンク内のサビ

2020.06.11

閲覧総数 451

-

15

リアサス

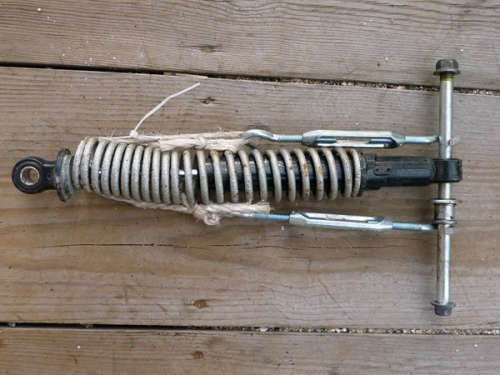

クラブマンのリアサスはメッキ仕上げだ。最近ではモノサスが主流でツインサスは珍しくなって来たが、トラッディショナルなバイクはツインでないと似合わない。スプリングの内側とシリンダーに錆があるので、分解して磨きたいところである。リアサスの分解は何度もやって来て、ターンバックルとPPロープがあれば何とかなる事が分かっているので、億劫な事ではない。最初の頃はスプリングの強さを過大評価していたので、ホームセンターでわざわざステンレスワイヤーを買って縮めていたのだが、その辺に転がっているPPロープで十分な事が分かった。分解に用意する物はターンバックル2本、PPロープ20cm程2本、サスの取り付け穴に通るアクスルシャフト等1本である。250ccクラスになるとスプリングも太くなるので今回は太めのPPロープを用意した。PPロープを使用する利点はタダ同然で何処にでもある事とスプリングに直接結んでもメッキや塗装を痛めない事にある。ターンバックルを引っ掛ける鉄棒はアクスルシャフトでも良いが、大きな力でも曲がらない、なるべく硬い材質のものが良いので、今回は四輪のホイールレンチを使用した。鉄棒にターンバックルのフックを斜めに掛けるので、力が掛かると段々に内側(サスの方)に寄って行こうとするため、鉄棒に掛けたターンバックルのフックとサスの間に6~7センチのパイプを通しておけば完璧だろう。と言う事で、サスを縮めるのは簡単である。ダンパーロッドの先に付いているナットにスパナが掛かるまでサスを縮めたら、アッパージョイントの取り付け穴に鉄棒を突っ込んで回すと緩む。アッパージョイントは雌ネジになっているので、これを外すとサスが分解できるのだ。取り外したスプリングの内側は指が入らないので、布製の100番ペーパーを1cm幅ほどに細く裂いてスプリングに通し、ペーパーの端を交互に引っ張りながら錆落としを行う。指も届かないスプリングの裏側まで綺麗に磨く事ができたが、赤サビでメッキが少し剥がれてしまっている箇所があったため、CRCを吹いて取り敢えずの錆止めを行った。スプリングアッパーケースやスプリングアンダーケースの内側は真っ赤に錆びていたので、サンドペーパーで錆落としを行い、黒サビ転換剤を塗っておいた。各パーツのメッキ面はボンスターとピカールで仕上げて、再び自作スプリングコンプレッサーで組み立てる。錆を取ると新品のように輝き満足である。車体から外したリアサス自作スプリングコンプレッサーで分解中のリアサス14ミリのスパナでナットを押さえアッパージョイントを回す錆取り中のスプリングペーパーで磨いて黒サビ転換剤を塗ったケースの内側磨きが終わった左右のリアサス

2016.03.22

閲覧総数 4467

-

16

チョークレバーの修理

2月にゼファーを博多からピックアップしたときからチョークレバーが戻らない症状が出ていた。ゼファーのチョークは左ハンドルスイッチに取り付けられているので、操作はし易いが、エンジンを掛ける時にはチョークレバーを手前に引き下げたまま指で保持していないとレバーが戻ってしまうので何かと不便である。キャブからアクセルワイヤを外したついでに、チョークワイヤも外して、エンジンオイルを通しておいたので組み立ててみる。さて、チョークレバーを下げてみると、指を離した瞬間に戻ってしまう。どうやらスイッチボックス内に異常があるようだ。再びバラしてよく見てみると、スイッチボックスの裏蓋部分に飴色の硬質ゴム様の小さな部品が砕けていた。抜け防止用金具のビスを外してこの部品をピンセットで抜いてみると、砕けた部品の中にはバネが仕込んであった。どうやらこの小さな部品はチョークレバーの戻りを止めるストッパーのようである。そのストッパーが砕けたのが原因らしい。KAWASAKIのHPからストッパーを検索してみると、何と。このストッパーは部品設定されていない。ハンドルスイッチのアッセン交換となってしまうのだ。ネットで中古を調べてみたら、人気車種だけあって色々と出ていたのだが、こんな小さなストッパー1個のためにスイッチ丸ごと替える気にはなれない。そもそもこのストッパーはどんな形をしていたのだろうかと疑問が湧いてきた。調べてみると、ゼファーではこの部品がよく壊れるようで、チョークレバーを引っ張り式に交換してハンドルからエンジン付近のフレームに移設したりとか、皆さん苦労しているようである。そもそもこんなに壊れやすい部品なのに、パーツとして設定していないKAWASAKIは不親切であるように思うが、ここで不満を言っても始まらない。ネットで大体の形が分かる写真を見つけた。要するにチョークレバーを下げると飴色のストッパーに仕込まれたバネにより、レバーを押さえるので元に戻るのを摩擦で止めているだけの構造である。至って簡単明瞭である。それなら摩擦係数のより大きいゴムを使えば、バネが無くても同じ効果が得られるのではないかと思い、作ってみる事にした。幸い、TLR125のエンジンクッションを自作した時に買ったゴムの余りがあったので、カッターで切り取って、ベンチグラインダーで整形してみる。スイッチボックスの裏蓋に付いている四角な穴に嵌め込む。後はレバーの当たり具合をみて高さを調節して削れば良く似たものは、作る事が出来る。ワイヤを取り付けスイッチボックスとチョークレバーを組み立てる。レバーを一杯まで手前に押し下げてみると、ピタリと止まる。キャブ側のバネに引かれてもゴムの摩擦でレバーは戻らない。指を添えて動かすとちゃんと動く。何とか代用ができたようであるが、どれ程もつかは分からない。構造が分かったので壊れたらまた作れば良いだけの話しである。砕けたチョークレバーストッパーゼファーのパーツリストネットから拝借したレバーストッパーの形状ゴム板から切り出したストッパースイッチボックス裏カバーとゴムストッパーカバーに嵌め込んだ自作ゴムストッパー手前に押し下げたまま動かない/ストッパーが機能したチョークレバー

2016.07.03

閲覧総数 13119

-

17

壊れないパソコンを その1

私はノートパソコン以外はパーツを買って自分で組み立てたパソコンを使ってきた。基本は「壊れない」もしくは「壊れにくい」パソコンである。先日修理したパソコンのように部品が壊れるのは困る。壊れないためには丈夫な部品を使う。丈夫な部品は値段が少々高い。少々高いが納得して買った部品が壊れたときは何とか直して更に使おうとする。安い部品、先日の中○製パーツは自分の物だったら直す気がおきない。WinXPパソコンを作って使ってきてかれこれ7年たった。更にWinXPはあと1年ほどでサービスが終わるらしい。それもあって2年ほど前新たなWin7パソコンを作って平行して使っている。この7パソコンに少し奢った部品がある。まず電源である。(写真667)この電源見ての通り外箱に「壊れません」と印刷してある。すごい自信である。これに惚れてしまい、悩みながらも買ってしまった。安い電源は全て外国産で2-3千円で手にはいるが、これは何と2万円以上した。尼崎にあるニプロンというメーカーで、国産である。HPを見ているとパソコン電源はおまけで、医療用機器などのプロ向け機器の電源を作っているメーカーである。2世代電源というくらいで、パソコンは作り直しても電源は再び使える、という意味だろう。使ったパソコンケースでは下部にセットした。(写真669)ニプロンのATX電源セットは2種類あって小さい方(350W)である。(写真666)写真では500Wとあるが、これはピーク時のW数である。大きい方(550W)はかなり高いし、消費電力を考えても小さい方でまかなえる、と判断したからである。名前がケッサクで「みなもっとさんシリーズ」という。電源はパソコンの「源」という意味らしい。(藤)写真1写真2写真3

2013.05.18

閲覧総数 372

-

18

カルダンギアのオイル漏れ

信州ツーリングで発覚したV7ドンキーのカルダンギアのオイル漏れ。お岩の顔は治ったが、皆生温泉に伊勢に出雲にとクルマを使っての所要が多かったので、気にはなっていたがほったらかしになっていた。ホイールにオイルが飛び散っているが今はもう乾いている。ドレンボルト付近も触ると指先にオイルが付く程度になっている。梅雨の合間を縫って、久し振りに購入店に状況報告に向かうと、客は誰もおらず、何時ものようににこやかな奥さんと、店主が迎えてくれた。オイル漏れの事を切り出す前にツーリングの話題になったので、信州ツーリングの話しをしたら奥さんがビックリ。同じ頃夫婦で信州ツーリングを楽しんだらしい。我々は5月24、25日、店主夫婦は5月21~23日の1泊3日?だ。何でも21日の夜仕事を終えてハイエースにGuzzi2台を積み込んで、夜走りで信州に向かい、朝方到着。そのまま一睡もせずにGuzziで美ヶ原などを走り回り、ビーナスラインの奥にある宿で1泊。翌日は雨模様だったので、軽く50キロほど走ってお仕舞いにしたそうである。我々の1泊2日往復1200キロ弱はかなり過激だと思っていたのだが、こっちの方が過激である。誘われても絶対行きません。やっとオイル漏れの話しができる状況になったので、「これこれ、しかじか」とカルダンギアを見せながら説明すると、Guzziにはよくある事で、高速道路などを回転を上げて走っていると、ギア内の内圧が高まってオイル漏れを起こす事があるそうである。そのため。昔のGuzziはオイル注入ボルトにパイプを繋いで内圧を逃がすようにしていたそうである。現在のV7はオイル注入ボルトに穴が開いていて、そこから内圧を逃がすようになっているのだが、オイルやゴミなどで穴が詰まる事があるので、漏れがあった場合は分解前にこの穴の掃除をするようにマニアルに書いてあるそうである。しかし、このボルトはどう見てもエアー抜きの穴が開いているようには思えないので、店主に聞いてみたら、ボルトの穴の上から雨水対策でカバーが被せてあるので普通のボルトのように見えるのだが、実はカバーの隙間からエアーが抜けるようになっているとの事。なるほど。早速、ボルトを外して高圧エアーを吹いて貫通を確かめる。ボルトを締めて、飛び散ったオイルを綺麗に拭いて、様子をみる事にした。帰ってバイクを駐めたら、新聞紙を敷いて確かめる。オイルがもれるようならギア内の2枚のガスケットと2枚のパッキンを交換との事である。ギアオイルの注ぎ足しについては、カルダンギアからの漏れはホイールへ派手に飛び散るので、ビックリするが、実際に漏れている量は僅かなので、あまり気にする必要はないようである。ついでに、もう一つ右側エンジンからの僅かなオイル漏れについて尋ねてみる。既にオイルは乾いていて漏れてはないようだが、怪しそうな箇所を辿って行くと、どうやらオルタネーターカバーから出ている電気コードを通すゴムパッキンの隙間からのようである。V7は平成26年のマイナーチェンジからアイドリング時の電気量アップのために発電機が大型化され、それに伴い乾式だったオルタネーターがオイルを回す湿式となったので、シールが甘いとオイルが滲むようになったようである。今後、オイルが滲むようであれば、ゴムパッキンの交換になるだろう。これも様子見である。何ともシャキッとしない。曖昧な。奥歯に物が挟まったような。釈然としない。もやもやした。ええ加減なところが伊太利亜車である。気になっていたリアタイヤもそろそろ交換時期に来ているとの指摘を受けたが、まだ山が残っているフロントも一緒に替えた方が良いとの事。どうしたものか。悩むところである。走行1万キロでのタイヤ交換は平均レベルだそうである。カルダンギアのオイル注入ボルトボルトに開いた圧力調整穴ボルトにとりつけられたカバー

2018.06.11

閲覧総数 1048

-

19

車検前の点検

購入店にタイヤ交換と車検前の点検をお願いするために、デミオを引き連れV7を持ち込んだ。カルダンギアからのオイル漏れがあったので、オイル交換はどうしようかと思い様子をみていたのだが、オイルが滴り落ちる事は無かったので、交換したのだが、どうであろうか。早速、ギアを確認するも、滴ってはいない。何とかセーフかと思いきや、ギヤの下側を触ってみると指にオイルが付く。店主曰く「漏れとるな」アウトである。タイヤ交換のついでにカルダンギアもバラす事になった。ガスケットの交換である。新車から3年もたないガスケットとはどんな物か。それとも高速を多用したためにファイナルギアに圧力を掛けすぎたのだろうか。店主に聞くと「漏れる時には漏れる」一度漏れても止まる事は希にあるが、殆どはガスケット交換になる。どうして漏れるかは分からないそうである。折角交換したオイルが無駄になってしまった。このガスケットは320円だが、リアホイールを外して、ドライブシャフトからファイナルギア(カルダンギア)を引き抜いての作業となる。マニアルも無い状態で、未知の機構に挑戦して墓穴を掘ると取り返しがつかなくなるので、潔くお願いした。ダイナモカバーからのオイル漏れも止まっている形跡は無く、少量だが漏れている。V7Ⅱになるとダイナモカバーの上にABS装置が付いているので、作業は難しくなるが、このV7には付いていないので、楽だったようである。ダイナモカバーガスケットは1200円なので、今度漏れたら自分でやってみよう。ギアオイルのドレンボルトにてんこ盛りに付着した金属粉について聞いてみたら、「GUZZIはどれもそんなもんです。見なかった事にしておいて下さい。」との明快な回答をいただいた。その他の作業は12ヶ月点検と気休めのパラメーターリセット、タペット調整、プラグ交換、前後ブレーキフルード交換、カルダンギアのオイル交換+モリブデン追加、リアタイヤIRC ROAD WINNER RX-02に交換と結構盛り沢山になってしまった。これでやっと車検を受ける準備が全て整った。後は自賠責を継続して、ネットで車検の予約を取るだけだ。ドライブシャフトから引き抜いてバラしたファイナルギア赤丸で囲んだ所がオイル漏れの箇所ダイナモカバーを外した状態(このV7は湿式である)新品タイヤのパターンIRC ROAD WINNER RX-02(購入店ではこのタイヤを注文したのは初めてだそうである)

2018.08.07

閲覧総数 1079

-

20

燃料タンク取り外し

フォルツァの給油口を開けて恐ろしい光景を目の当たりにしたので、先ずここからやっつける事にして、外装を剥いで行くのだが、手順が分からずあっちを緩めたり、こっちを外したりでなかなか進まない。スクーターの外装は大きくそれを留めている物はボルト、ビス、プッシュターンリベットと様々であり、数が多い。しかも、よく見えない箇所に隠すように仕込まれており、下手に力を加えると破損してしまう危険性大なので、慎重にならざるを得ない。これだから、全体を安っぽいプラで覆われたスクーターは好きになれないのだ。最初は両サイドのスカートを外し、邪魔になる大型シートを外し、リアと一体となったサイドカバーを外そうと試みたが、左右の分離が難しそうだ。無理して外しても復元が難しそうなので、左右繋がったまま後方へずらせる事にした。要は燃料タンクとキャブを取り出し、エンジン回りの点検をしたいだけなので無駄な分解はしない。サイドカバーが後方へ動いたので、股の部分からフロントパネルに繋がるカバーをやっと外す事が出来た。普通のバイクに比べスクーターは機関部を全て大型外装で隠しているので、点検や修理を行うには、大変な労力を有するので、普通の人は先ずやらないであろう。壊れるまで乗って、いざ修理となると巨額な費用が必要になるので廃棄する。これがスクーターの運命のような気がする。一人でブツブツ言っている内に、やっとタンクの全貌が見えた。ボルト6本でガッチリ留められているのは良いが、フレームの間のタイトな隙間にギリギリで納まっている。外し方を暫し考えたが、冷却水のリザーブタンクを外せば何とかなると思えたので、外しに掛かるが、フロントパネルが邪魔になってアクセスする所が正面の隙間しか無い。これ以上パネル類を外したくないので、スパナで取り付けボルトを1/4回転ずつ緩めやっと外した。タンクを留めている最後のボルトは先程外したリザーブタンクのボルトの直ぐ隣だが、スパナは掛からないので、ユニバーサルジョイントを咬ませたソケットレンチで何とか外せた。外してみるとリザーブタンクと同じステーで留められていた。最初からこのボルトを外せばリザーブタンクも外せたのね。これでやっとタンクを外せると思いきや、フロントパネルが邪魔になってどうやっても外れない事が分かった。あと少しの所なので、クリア出来る様に設計したら良いのに。スクーターはこういう所にもスタイル優先の弊害が現れる。1つ部品を外すのに関連する物を全て外さないとアクセス出来ないのである。フロントパネルを留めているビスを全て外して引っ張ってみると、パネルが緩んで大きく曲げる事が出来る様になったので、タンクの接触箇所を逃がして、外しに掛かるが、今度は両サイドのサブフレームが邪魔になるのでそれも外す。それでもタンクは外せない。タンクの形状からして車体の右側には外せない。必ず左側からだが、その外し方が分からない。もしかしてアンダーカウルを外さないとダメなのか。しかし、タンクを外すのにそれ程難しい構造にしてあるとは思えないし、取り付けてあるので必ず外せる筈であると思いながら、知恵の輪を解くように試行錯誤を重ねてタンクを斜めにして行くと突然外れた。やはり左側からだった。やれやれ。タンクを外すだけで一体何個のパーツを外し何本のビスやボルトを外した事か。普通のバイクなら燃料パイプを抜いて、タンクを留めているボルト1本を外すだけだ。ものの1分も掛からないのになぁ。さて、苦労して外したタンクであるが、結構重い。10年物のガソリンがかなり詰まっているようだ。燃料ゲージを外してみるとサビの塊となっていた。4ℓのオイル缶に腐って変色したガソリンを入れてみると、満杯と少しで、最後はサビの塊も一緒に出て来た。鉄棒を突っ込み底の方を探るとペースト状の感覚が手に伝わって来る。厄介な事になるような予感を感じつつ、タンクの内壁をゴリゴリやって、台所用洗剤と水を入れてシェイクしながら排出すると、水と一緒にてんこ盛りの大きなサビと団子状になったガソリンの末路のペーストがボタボタと出て来た。洗剤と水を入れてシェイクを数度繰り返し中を覗いてみると、サビが剥がされて金属の地肌が見えている。これだけでかなりのサビが落ちたようなので、後はタンククリーナーでトドメを刺すべく使い古しのクリーナーを入れて暫く放置してみる事にする。シート裏のカバーを外すとバッテリーとキャブの点検口が現れるカバーを剥いだ右側燃料ポンプと思われる物が取り付けてある左側苦労して取り出したタンクタンクを外した車体/アンダーカウルの上に小石が溜まっている燃料ゲージとタンク

2020.06.13

閲覧総数 500

-

21

エンジンが掛からない

タンクのサビ落としが手間取っているので、セルも回るようになった事だし、エンジンを始動してみる事にした。プラグを外して確認してみると焼け具合は良好のようだ。セルを回してみて火花も勢い良く飛んでいるのを確認した。取り外しにも手間取ったが、取付はもっと大変だったキャブをやっと取り付け、燃料パイプをサブタンクに繋いでガソリンを入れてみる。エアークリーナーはケースだけで中身は外している。キャブのドレンボルトを少し緩めて、ドレンパイプから燃料が出て来るのを確認して、セルボタンを押してみる。が、掛からない。セルをいくら回しても掛かる気配もないし初爆もない。何故だ?キャブのクリーニングが甘かったか?エアークリーナーを外しているからなのか?それとも燃料ポンプを外しているからなのか?燃料回りの配線を外しているからなのか?分からない。キャブを外すのは面倒なので、怪しい箇所を潰して行くしかないだろう。試しにエアークリーナーケースからパーツクリナーを吹き込んで、始動を試みたがダメだったので、エアークリーナーを取り付け、ケースを組み立てて試したがこれもダメだった。プラグを外して確認してみると少し濡れていたので、ガソリンは来ているようだ。次は、燃料タンクを取り付け、配線を元に戻してから、始動を試みてみよう。ダメだったら面倒だがキャブを外すしか無いだろう。取り付けに手間取ったキャブサブタンクに燃料パイプを繋いで始動を試みる火花は問題無いプラグ

2020.06.21

閲覧総数 356

-

22

電装関係の処理

バッテリーレスキットが上手く行ったので、電装関係の移設に移る。その前にイグニッションコイルに繋がっている黒/黄線から電源取り出しコネクタを使って分岐線を作って、ヘッドライト周りまで延長線を引っ張っておく。この黒/黄線がパルス線となっており、タコメーター取り付けに必要となるのである。右のサイドカバー内にあった電装関係は一度、左側へ全て移していたのであるが、バッテリーが無くなって中央部が広く空いたので、クッション材を敷いた上に全て詰め込む事ができた。パルス線のコネクタとヒューズは左側からアクセス出来るように左側開口部付近に来るように置いた。次は右側のサイドカバーの代わりに塞ぐ蓋が必要となったので、アルミパネルの残材で作成する事にした。コピー用紙で型取りをして、アルミ板に転写する。切り取り線に沿ってエアーカッターで切断して行く。厚さ1ミリなので直ぐに切断できる。久し振りに使ったエアーカッターはやはり便利だ。切り取ったアルミ板はグラインダーで微調整し切断面を整える。アルミの蓋は出来たのだが、リアブレーキスイッチの配線が問題である。以前はサイドカバーの下側に隙間が空いて、そこに配線されていたのであるが、今度はサイドカバーのように厚みがないので、配線を通す所がないのである。仕方がないので、メインハーネスのカプラー側を切断して配線を少し延長してアルミの蓋に穴を開けてリアブレーキスイッチの配線を通した。配線にカプラーを取り付け、メインハーネスに接続。アルミの蓋に両面テープを貼って、車体に取り付け、下穴を開けたのだが、裏側に丁度凹みがある所とナットが溶接してある所に当たり、2箇所も開け直し、穴が残ってしまって恰好悪いが仕方ない。運が悪かった。後は5箇所の下穴にタッピングビスをねじ込むと出来上がりである。 イグニッションコイルに繋がる黒/黄のパルス線 電源取り出しコネクタを使って取り出したパルスの分岐線一時的に左側に回避させた電装類パルス線の結線部分とヒューズを左側からアクセス出来る所に置く切り出したアルミとエアーカッターアルミパネルに予め通して置いたリアブレーキスイッチケーブルサイドカバーの代わりに取り付けたアルミカバー

2017.04.21

閲覧総数 1837

-

23

エンジン磨き1

車体から降ろしたエンジンの状態は、クランクケースと左右のカバーのアルミコーティングは既に剥がれ、オイルと汚れで黒ずんでいる。シリンダフィンは塗装が剥げ落ちアルミの地肌が腐食して白い粉を吹いている。クランクケースは適度には磨いて置きたいのだが、クラッチレバーやパイプ類があるので、電動工具は使いにくい。ワイヤブラシでシコシコやってみたが埒が明かない。気が短いので、何日も時間を掛けて少しずつ磨いて行くのは性に合わないのだ。直ぐに作業を電動工具に切り替える。クランクケースの左カバーは外して単体で磨く予定だが、右カバーは開ける予定は無いし、ガスケットの脱着が面倒なので、今回は付けたまま磨く事にする。グラインダーに取り付けた剛腕ブラシで右カバーを試してみると、アルミに傷が付いてしまった。アルミには剛腕ブラシはヘビー過ぎるようだ。ナイロン不織布ディスクに付け替えて汚れを落とす。これでも少し傷が付くが、後でバフ掛けするならこれでも良いだろう。次はインパクトドライバーの先にドリルチャックを付けて真鍮ホイールブラシで試してみると、これが正解。傷も付かないし、汚れも落ちるのだが、シリンダ付近の狭い所がフィンが邪魔になって届かない。どのみちシリンダフィンはブラストする予定なので、外してしまう事にした。ヘッドカバーは既に外しているので、シリンダを外すだけだ。見る限りシリンダはクランクケースにくっついているだけなので、上方に引っ張れば外れそうだが、そうは簡単に行かない。プラ半でフィンを叩いてやろうかと思ったが、シャリィでフィン欠けの痛い目に遭っているので思い止まった。タイヤレバーをクランクケースとシリンダ底部の隙間に差し込み持ち上げると上手いことガスケットからシリンダが剥がれたので、慎重にピストンを抜いて行く。ピストンの側面にガスの吹き返しで出来た汚れはあったものの、傷は皆無であった。シリンダ側も当然傷は無い。このエンジンは175ccにボアアップしてからあまり走っていないのかも知れない。直ぐに、クランクケースにウエスを詰めてゴミの落下を防ぐ。ピストンにはビニール袋を被せて保護する。シリンダを外すとホイールブラシの届く範囲は広がった。狭い所は無理だがこれだけでクランクケースが大まか綺麗になった。磨く前のエンジン上部磨く前のエンジン左側磨く前のエンジン右側クランクケースから取り外し中のシリンダシリンダから抜いたピストンシリンダ内部真鍮ホイールブラシとナイロン不織布ディスク(新品)電動工具で磨いたエンジン上部電動工具で磨いたエンジン後部

2018.03.15

閲覧総数 6436

-

24

温泉に入らない温泉ツーリング

コロナも小康状態ということで皆さんムズムズしている所へ福さんからツーリングの提案があった。すると仕事が無く暇なのか参加者が10人にもなったので3密を避けるため温泉は入らない。食事は分散。田舎道を走る。の誓いを立てての開催と相成った。今回の参加車はハーレー4台、デアベル、側車付きゴールドウイング、ゼファー750、BMW、YZF-R6、V7の10台だ。行き先は玉造温泉近くの道端にある「おもじろ釜温泉」である。この釜に持参した玉子を浸けて温泉玉子にして食すためだけに、大の大人が方々から集まり、片道220キロも掛けてのツーリングである。最初の集合場所はR313沿いのJA晴れの国岡山神楽の里だ。1時間半もあれば、十分だろうとのんびり支度をしていたら、出発が大幅に遅れてしまった。R180までは裏道を通って予定通りだったが、高梁へ向かうR180は遅いトラックで思うように走れず時間だけが過ぎて行く。辛抱出来ないので、玉川から成羽へ迂回する山道に入ったが、ナビの到達時間が逆に増えてしまった。どうやら近道ではなく遠回りになったらしい。その分信号もクルマも居ないので、スピードでカバーする事にしたのだが、到着予定より7分遅れとなってしまった。当然皆さんお揃いであった。ゼファーが途中でエンジン不調につき、リタイアだそうだ。車検を受けたばかりなのにどうした事だろう?デアベルが先頭でYZF-R6、V7、ハーレー、ゴールドウイングと続き気持ちの良いワインディングを新見まで走る。主要国道は信号が多いのでストレスが溜まるばかりであるが、こんな道は爽快そのものである。次の集合場所ローソン新見高尾店ではハーレー3台と復調したゼファーが高速を使って先回り到着していた。何でも、プラグキャップが緩んでいて失火をしていたらしい。デアベルが先頭で8台を引っ張るが、伯備線沿いの山道では残念ながらハーレーはついてこれない。神郷から鳥取県の日南町に抜け、最後の合流地点「道の駅にちなん日野川の郷」に到着。BMWと合流して山陰道の安来ICを目指す。雲一つ無い青空が広がり、目映いばかりの新緑の道を疾走するのは本当に気持ちが良い。エンジンも快調に回っているようだ。安来ICからは宍道の「しじみラーメン」組と松江の「うなぎ」組に分かれてそれぞれの最寄りインターに向かう。途中の料金所でシートベルトの検問をやっていたが、バイクは関係ないので、当然スルーだ。宍道ICから直ぐのR9沿いにしじみラーメンを喰わせる「かみあり製麺」がある。昼少し前だが、満員だ。しじみラーメン増し増しの食券を買う。増し増しは普通のしじみラーメンにしじみのカゴが更に2つ付く、しじみてんこ盛りラーメンなのだ。ラーメン自体は塩ラーメンなのだが、しじみのダシが良く効いて美味い。少し物足りない方は替え玉も用意されているのが有り難い。名物ラーメンを食べたところで、R9を松江方面に引き返す。今日の目的の「おもじろ釜温泉」は玉造温泉街の入口近くの道路沿いにポツンとある。直径1m程の円筒形の石釜の中央から温泉が流れ出ており、釜にはステンレスのフック付きの桟が渡してある。このフックに卵を入れたネットを吊って温泉玉子を作るという塩梅だ。湯の温度は70°位なので20分程で硬めの温泉玉子が出来上がる。2つ作ったが熱くて食べられないので持って帰る事にした。実は温泉玉子はあまり好きではないのだ。ここでハーレー3台とBMWの県北組と分かれて帰路につく。玉造温泉から横田町を抜けておろちループまではYZF-R6がスマホナビで道案内。途中で給油も済ませたので安心して道の駅奥出雲おろちループに到着。建物内はマスク着用でないと入れないとの事、お蔭で建物内の土産物売り場は来店者0人。街中でもマスクをしていない人が増えているのに、こんな奥出雲の山中でコロナ対策が徹底している事がある意味凄いと感じた。駐車場で出雲に帰る途中のW650さんと少し話しをして、今度はV7が先導し、東城ICで中国自動車道に乗り、大佐SAで休憩。北房JCTから岡山道を経由し、日没時間が長くなった岡山路を少しオーバー気味で走るが、賀陽ICを過ぎたあたりから、ディアベルが辛抱出来なくなり、飛び出す。間髪を入れずにYZF-R6が猛追する。何時もの流れ解散で今回のツーリングは無事幕を閉じた。ローソン駐車場にてかみあり製麺の店構えしじみラーメン増し増しおもじろ釜温泉ツーリングの車列

2020.06.09

閲覧総数 188

-

25

桃だ!股(もも)だ!いやMOMOだ!

数年前から工作車(ボンゴフレンディー)のハンドルが中の芯とウレタンが剥離して、握るとグニュグニュして気持ち悪いし、外の表皮だけ握って中の芯がついて来ないのは危険さえある。次男の引っ越し時、妻に風の強い高速を運転させたら、「このハンドルはどうなっとるん!」「新しいのと変えないと危ない!」と言って、あれから一度も運転しなくなった。何とかしないとなぁ。と思いながらも日にちがどんどん過ぎて行ったある日、昼飯のラーメンを啜っていたら、妻が唐突に「ハンドルはどうするん!」と切り出して来た。早く新しいのに変えないのなら、娘に見積を取らすという所まで話しが進んだので、本格的に検討する事にした。純正ハンドルはエアバッグ付きなので、全て替えるとなるとたぶん大金がかかる。エアバッグは使えるので、マツダでハンドルだけ見積を出して貰い、その金額を見て検討する事にしたのだが、その金額が何と32,087円と出た。秘密の割引を使っても2万円は有に超えるのだ。同じ金額を出すなら社外の恰好良いステアリングが買える事を思うと、どうしてもそちらへ傾く。調べて見ると車検はエアバッグを取り外していても、警告灯さえ点かなかったら通るそうである。後は任意保険だけだ。これで決まった。最初に調べたのがボスである。折角、社外ステアリングを買っても、古い工作車に適合するボスが無かったら、この計画は灰燼に帰してしまうのである。ネットで検索してみると、日本のメーカーでHKBスポーツ(東栄産業株式会社)がフレンディーのエアバッグ車用ボスを販売していたが、配線の仕様によって3種類あり、型番で問い合わせるも現物を見ないと分からないとの事なので、バッテリーケーブルを外して、エアバッグを取り外す。エアバッグはハンドルの裏側にある4本のボルトで固定されているだけなので直ぐに外せる。配線の種類と色を確認するとORー205が適合する事が分かった。ORー205はRXー7にも適合するようである。しかし、高い。送料込みだと8千円以上もするのでアウトレット品の送料込み7,400円で妥協した。しかも、年末に事務所の備品を購入して溜まっていた楽天ポイントを使ったので、0円だ。次はステアリングだが、社外品は大昔にカローラDX1800ディーゼルバンに乗っていた時に、小径ウッドステアリングを付けて以来だ。あの時は、径が小さ過ぎて挙動がタイトになっていたので、それも考慮しながら、憧れのナルディーかMOMO中から選ぶ事にしたのだが、ナルディーは高価なので無難なMOMOにした。工作車のハンドル径は38∅だが、MOMOはラインアップの殆どが35∅となっている。3cm小径となるが問題無い範囲である。本当は牛革が欲しかったが、値段で妥協した。届いたボスは実に安っぽい。警告灯キャンセル用の配線なども同梱されていたが、ボスのブーツは薄いプラ製で高級感がまるで無い。ホーン金具はステアリング同梱を使用せずボス同梱の安っぽい方を使用する。取り付けた感じは、35∅に小径となったが、メーターパネルの視認性は変わらない。握りはハンドル上部が純正より細いが、形状は良いし握りやすい。ブラック仕様でMOMOのロゴも小さく目立たないが、内側の赤いステッチがスポーティー感を醸し出している。(工作車にスポーティー感は必要無いのだが…..。)運転した感じは、ややタイトだが、問題ないレベル。小径な分乗り降り時に足に余裕が生まれた。初めて取り付けた憧れのイタリア製の17,553円のMOMOステは実によろしい。エアバッグにアクセスするには裏側にある4つのメクラ蓋を外しボルトを外すだけハンドルから外したエアバッグホーン金具が分からず仮付けしたハンドル取付が完了した憧れのMOMOステ

2020.06.15

閲覧総数 253

-

26

セルモーターが動かない

フォルツァのセルモーターが動かないので、取り外してみる事にした。セルモーターはエアークリナーケースを取り外した奥に2本のボルトで固定されており、片方のボルトには太いアース線が共締めされている。上部のゴムキャップをめくると電源線を留めているナットがある。ボルトを外してモーターを引っ張るとギアから外れて抜ける。小さなギアが付いた軸を指で回してみると抵抗なく回る。バッテリーに直付けして繋いでみると問題無く回るので、モーターの故障ではないようだ。再び、モーターとバッテリーを車体に取り付けて、セルボタンを押すと、バッテリー脇にあるスターターリレーからカチカチカチと音がするもセルが回る気配がない。スターターリレーが動いていてセルモーターが動かない原因の殆どはバッテリーの電圧不足らしいので、フル充電して再びセルボタンを押してみたら、モーターが少し回って止まった。やっぱりバッテリーだった。このバッテリーは3年程放っておいた物を充電しては使っているので、寿命が過ぎていて、何回充電しても直ぐに電圧が下がってしまう代物だが、原因究明に何とか役に立った。セルモーターが回らないのはバッテリーを新品にすれば解決する事が分かったので、YTZ12S互換BMZ12S(3,444円)をamazonで購入した。取り付けてセルボタンをを押してみると当然の如くセルモーターは勢い良く回った。何処も壊れていなかったのね。バッテリーに繋いで作動テストを行うセルモーターYTZ12S互換BMZ12Sバッテリー

2020.06.19

閲覧総数 420

-

27

どういう事だ

フォルツァの燃料タンクのサビ落としが終わったので、車体に取り付けた。パッキン類と燃料センサーは新品が来てから取り付ける事にする。燃料フィルターと燃料ポンプは圧縮エアーを通した限りでは詰まりはないようだ。燃料ポンプのカプラも繋いで、ポンプから来る燃料パイプの端をペットボトルに突っ込み、ポンプの作動状態を確認するべく、キーをONにするとポコポコポコとポンプが動く音がしてペットボトルの中へ勢い良くガソリンが送られて来る。燃料ポンプはどうやら正常に動いているようだ。燃料パイプをキャブに繋いで、始動を試みる。セルボタンを押してモーターを回すがエンジンは掛からない。何回やっても沈黙したままだ。燃料をキャブ内に強制的に送ってやってもダメである。キャブのドレンを緩めてみると燃料が排出されるのを確認して、再びエアークリナーエレメントを外して挑戦したが惨敗である。燃料は来ている。火花も飛んでいる。空気も一杯入っている。しかし、掛からない。掛かる予兆もない。やはりキャブだろうか?面倒だが再びキャブを取り外し、点検してみるも綺麗なものだ。洗浄しながら考えるが、エンジンが掛からないのはどうもキャブの不良では無いような気がする。プラグを外してセルモーターを回してみたら、プラグホールから液体が勢い良く飛び散った。何だろう。最初に安全のために少量垂らしたエンジンオイルだろうか?それにしては量が多い。キャブを外したインテーク側を懐中電灯で照らしてみると、バルブの端っこに緑色の液体が僅かに残り、バルブ回りがびしょ濡れになっている。オイルでもガソリンでもない。明らかに冷却水だ。ガスケットが抜けて冷却水がエンジン内に流れ込んでいるのだろうか。それしてはリザーブタンクの冷却水は減ってはいるがまだ残っている。エンジンオイルを抜いて確認してみたら、汚れてはいるが、水が混じったような形跡はない。と、言う事は燃焼室から上の位置で冷却水が漏れ出しているのか。PLを見ながらキャブを取り付けていた時のエアーインジェクションからのパイプとラジエターからのパイプを間違っていなかったかと、再確認するも間違いはなかった。そうなると矢張り冷却水漏れだろうか?燃焼室はびしょ濡れか?エンジンを開けてみないと分からないだろうなぁ。もう捨てるしかないかも知れない。燃料タンクと燃料ポンプを取り付けた車体プラグを外したエンジンキャブを外したインテーク水滴が付いている吸気バルブロッド

2020.06.27

閲覧総数 688

-

28

カムチェーンテンショナー

ゼファーのエンジンを掛けるとアイドリング時にメカノイズが大きい。回転を上げると少し低減するので、カムチェーンが延びているか、カムチェーンテンショナーが上手く作動していないか、テンショナーガイドの不良だと思われる。SMを見るとC3からテンショナーが変更になっている。C1とC2はテンショナーのロッドに切れ込みがあり、これをドライバーでねじ込みロッドが戻らないようにプレートで固定して取る付けるようになっているが、新しいテンショナーはロッドを格納した後、本体を取り付けピンとスプリングを挿入してキャップボルトを締めて行くとロックが外れ、ロッドが飛び出しテンショナーガイドを押し付ける仕組みになっている。テンショナーは新品に交換しようと思っていたのだが、現車のテンショナーを外して分解してみると、前述の構造になっている事が分かった。ストッパーを押してテンショナーロッドを押し込んで、ピンとスプリングを挿入してみるとロッドはキチンと飛び出すので、交換する必要は無いと判断してそのまま取り付ける事にした。しかし、取り外す時にガスケットが少し傷んだので、ネットで探してみたら、amazonで社外品が110円で販売されていたので、即購入。エンジン側に張りついた古いガスケットを剥がし、テンショナー側と共に磨いて取り付ける。SMによると締め付けトルクは1.2kg-mとなっているが、トルクレンチはニュートン表示なので、11.77N-mで締め付け、ピンとスプリングを挿入し、キャップボルトを締めた。これで、テンショナー機構が回復してくれたら有り難いのだが、どうだろう。キャブの下側に付くカムチェーンテンショナー取り外す時に一部損傷したガスケットガスケットが剥がされた痕が残るテンショナーテンショナーとスプリング(中にピンが入る)、キャップボルト、取り付けボルトピントスプリングを入れてキャップボルトを押して行くとロッドが飛び出すガスケットを剥がして平面を出したエンジン側綺麗に掃除したテンショナー社外品のガスケット矢印の刻印を上にして取り付ける

2022.07.26

閲覧総数 2649

-

29

てんやわんやのV7車検

剣山スーパー林道ツーリングの準備を進めながら、V7もそろそろ車検が近づいて来たので、陸運局にネットで予約入れて置く事にした。8月15日の盆が一番空いているらしいので、15日の第1ラウンドを予約して一安心。ついでに書類も確認して置こうと車検証を見てビックリ。車検満了の日が8月7日となっているではないか。V7は新車時の納車が盆過ぎだったので、盆までに受ければ良いと勘違いしていたのである。これはえらい事になった。のんびりしている場合では無い。今日は土曜日なので、陸運局は明日まで休み。月、火は剣山スーパー林道ツーリングなので、空いているのは車検が切れる7日の水曜日しかないが、この日は朝から打合せの来客2社あり、午後からは会議なので時間的に無理だ。そうなると一旦車検を切って仮ナンバーを申請して後日行うしか方法が無い。しかし、面倒くさい事になるので、思案していたところに、ツーリングに一緒に行く事になっていた岡さんからのラインが入った。何でも「テントやシュラフ、酒類をクロスカブに積み込み、キャンプツーリングを楽しみにしていたのだが、風邪をこじらせ、治らないのでツーリングは行けない。」との事である。こうなると状況が少し変わって来た。ツーリングは単独で行く事になるので、出発時間は自由に設定出来る。5日月曜日の第1ラウンドに車検の予約ができれば、最悪出発が昼になっても、岳人の森キャンプ場には夕方には到着できるだろうという目論見だ。直ぐに15日の予約をキャンセルして、5日を調べたら第1ラウンドが△となっていたが予約は取れた。直ぐさま保険屋に電話して、休日のところ申し訳ないが、5日の朝までに自賠責の書類が欲しいのだが…。何とかしてくれとお願いすると、本日、私の所へ来る用事があったのだとの事。グッドタイミング。長女を連れて短パン姿で書類を作って来てくれた。次はV7の整備だ。日曜日は仕事が忙しいので、今日中に終えない事には月曜の朝一の車検に間に合わない。幸いオイル交換は終えており、フロントタイヤも少し古いがピレリの新品に付け替えている。今回は急いでいるので、取り敢えずブレーキパッドの確認とエアーフィルターの清掃、バッテリーの電圧、灯火類の確認、タイヤ空気圧を2.5気圧に調整、各部の締め付け確認等、それにマフラーをアゴスチーニから純正に交換にとどめ、車体を磨いて完了とする。ブレーキフルードは車検が終わってから交換する事にした。気になる事はヘッドライトの光軸調整だ。CIBIEに交換してからは大丈夫だが、光軸が狂っているかも知れず、前回壁にテープを貼った簡易調整をやろうにも、陸運局のHPに令和6年1月から二輪車のヘッドライト検査はロービームで検査する事とし、ハイビームでは検査しない。と書かれていたので、簡易調整はでハイビームでのマーキングをしているので調整出来ないのだ。これだけは出たとこ勝負にせざるを得ない。次は書類の作成と点検である。ネットからダウンロードして保存してあるPDFの継続検査申請書をAdobe InDesignで読み込んで前回必要事項を記入してある書類の走行距離計表示値と提出年月日を修正しプリントアウト。印を押せば完了。二輪車点検記録簿の項目にチェックを入れる。交換部品等の欄はエンジンオイルのみ記載。陸運局に持参する次の継続車検必要書類を用意する。1.自動車検査証2.継続検査申請書(HPからダウンロード)3.二輪車定期点検整備記録簿(HPからダウンロード)4.自賠責保険証書5.自動車納税証明書6.車検予約番号5日月曜の早朝、ツーリングに持って行く物の点検を終え、7時20分必要書類と財布を持って出発。暑いと思って覚悟していたのだが、朝の空気は思いの外涼しい。汗も出ない快適さだ。次回からは朝一の車検にしよう。途中に渋滞に巻き込まれ、到着予定時刻を10分オーバーして8時10分陸運局に到着。印紙の購入などを先に済まそうと窓口に行ったら、まだシャッターが降りているので、空いている窓口で聞いてみたら、印紙購入は8時30分から、ユーザー車検の窓口は9時少し前からだそうだ。ネットでは8時から受付開始と書いてあったので急いで来たのに…。重量税用紙に記入し、8時30分になるのを待って検査登録印紙1,800円と重量税印紙3,800円を購入。9時前になるのを待って、ユーザー車検の窓口で書類を見せると、名前の確認だけでコピー機のような機械から氏名や車体番号などが予め記載された自動車検査票が排出されるので、印紙を貼っていよいよ検査だ。二輪は何時もの4番レーンだ。手続きがスムーズに出来たので、4番目に並ぶ事が出来た。先頭のゼファー750は真庭からの参戦で道中は寒かったようだ。9時になり検査場が可動。一斉に検査員が出て来て検査が始まる。排ガス検査のセンサーは自分でマフラーに突っ込んで終わったら所定の位置に戻すよう指示され、スピード検知は前輪か後輪かと尋ねられ意表を突かれる初めての質問に戸惑ってしまった。そう言えばV7の前輪にはメーターケーブルは無い。縦置きエンジンでクルマと同じ構造なので、ドライブトレーンの何処かにあるのかも知れないが、今まで考えてもいなかった問題だ。ハッキリと確証はないがたぶん後輪ではないですかと答えた。これは調べておく必要がある。ブレーキテストを終え、いよいよ難関のヘッドライトなのだが、今まで通りハイビームでの計測となっていた。HPに書いてある事と違う。費用も掛かるので統一するのに時間が掛かるのだろうか?それとも各支局によって対応が違うのだろうか?良く分からないが、ハイビームなら簡易調整をやっておけば良かったが後の祭り。1回目。祈る気持ちで電光掲示板を凝視するも×。これは無理っぽい。角度の問題なら、上下左右のズレ角を聞いて自分で感調整してみても良いが、今日はどうしても昼前には帰り着きたいので、テスター屋の世話になろうかと思いながら、2回目の検査。通る気配は微塵も無かったが、突然電光掲示板に〇が付いた。何と奇跡が起こった。剣山の神が降臨されたのだ。訳が分からないが、何でも良い。通ればこっちのものだ。検印を貰い急いで継続車検の4番窓口に書類一式を提出。検査場で後に並んでいたSR400君とヘッドライト検査の話しで盛り上がっていると10分も待たない内に手続き完了となり、小さくなった車検証と自賠責保険証書、自動車納税証明書、二輪車定期点検整備記録簿は返却された。ヘッドライトの検査が合格したので、思いもよらず早い時間に車検を終えることができ、急いで帰宅。V7をドンキーベスに格納した足でフレンディーに乗り込み10時40分岳人の森キャンプ場に向けて出発だ。アゴスチーニのマフラー純正マフラーユーザー車検窓口と自動車検査票出力機検査場の可動を待つ受検バイク

2024.08.07

閲覧総数 218

-

30

2箇所の間違い

シャリィ組立の大きな間違いの1つは、フレームを塗装する時に、メインハーネスを外すのがめんどくさいので、そのままで塗装を行った。従って配線は後で繋げば良いと思っていた事である。リアブレーキスイッチを取り付けて、配線を行おうとしたところ、この配線はスイッチの上に開いているフレームの穴からフレーム内でメインハーネスに接続するようになっていた。手を入れる所が無いのである。スイングアームの隙間から配線が触れる程度である。結線は無理だ。折角組み上げたスイングアームを取り外す事になった。もう一箇所は、ハンドルロックホルダーだ。これもステムを組む時に取り付けないと、2つのビスの内1つは付けられない。よく考えると、盗難防止装置なので、後から取り付けられるのでは意味がない。プラモデルのように、組立手順の説明書があれば良いのだが、まあこれも勉強だ。リアブレーキスイッチ配線の穴結線が終わったブレーキスイッチハンドルロックホルダー

2012.03.17

閲覧総数 1255

-

31

イグニッションキーシリンダ

カブのキーシリンダはメータ―ケース内にメータ―類と一緒に取り付けられている。メータ―を分離したので、キーシリンダの取り付け場所も探さなくてはならない。電源コードの長さや操作性を勘案すると自ずとハンドルクランプ付近になる。ハンドル前方にはスピード、タコ、燃料計を設置する予定なので空きスペースは無い。フレームカバー内にすると加工が難しいのと、操作性が悪くなる。残るはハンドルクランプの手前だ。クランプボルトを利用しての設置しかない。この方法はやらない方が良いと思うのだが、小排気量車なので大丈夫だろう。そうなると、キーシリンダを嵌め込むステーを作らなければならない。2ミリ厚のアルミ板が無かったので、サイドのアルミカバーを作った時に使った1ミリ厚のアルミ板を2枚重ねで作成する事にした。キーシリンダにはプラのストッパーが付いているので、シリンダを嵌め込む丁度良い大きさの穴を開ける事ができれば、ステーへの取り付けはワンタッチとなるのだが、一部突起があったのでナイフで削って置く。紙で型を作り、アルミ板に写してエアーカッターで切り出して行く。2つ切り出したら、動かないようにリベットで留めてベンチグラインダーで整形する。キーシリンダの取り付け位置に印を付けてドリルで穴開けを行う。手持ちの一番大きいサイズの10ミリまで拡げたら、ステップドリルで22ミリに拡げる。更に100均で買っていたティーパー形と円柱形のリューター用の軸付砥石で穴を拡大して行く。穴を拡げ過ぎたら元も子もないのでシリンダを何回も当てて大きさを確認してシリンダがギリギリ入る所でストップ。後は、ハンドルクランプボルトの位置に穴開けを行い、キーシリンダをストッパーの爪が掛かるまで押し込めば完成である。2枚のアルミ板を留めた3箇所のリベットが良いアクセントになっている。突起(削る前)が付いたキーシリンダ穴拡大中のキーシリンダステー穴拡大が終了したステーと元気な頃のドリルボルト穴を開けたステーとハンドルクランプボルトハンドルクランプに取り付けたキーシリンダ

2017.05.11

閲覧総数 2352

-

32

排気漏れ

朝6時前に何の予告もなく突然長男がゼファーで帰ってきた。バイトを終えて京都から下道を夜中じゅう走ったようである。元気なものだ。帰る前に立ち転けをしてマフラーとエキパイの連結部分が外れたので、直したが、帰宅寸前にまた外れたとの事。エンジンが冷えてから分解してみたら、スーパートラップ側のアルミ製ジョイントガスケットが見事に潰れている。よく見ずに無理矢理突っ込んだのだろう。ガスケットを外して再生しようとしたが、酷く潰れてどうにもならない。こんな物は直ぐに入手できそうもないので、エキパイ側にTLMで使ったアルミテープをマフラーの∅ぎりぎりまで巻いて補修した。このテープは僅かに弾力があるので、連結ボルトで締め付けるとうまく行きそうな感じである。エンジンを掛けて、連結部分に手をかざし排気漏れを確認してみると、ほんの僅かに排気が漏れているようであるが、当面は大丈夫であろう。それにしてもスーパートラップ用のジョイントガスケットなんか売っているのだろうか。それが心配である。ジョイントガスケットが潰れたマフラーアルミテープを巻いて締め付けた連結部分装着が完了したスーパートラップ

2013.08.15

閲覧総数 2943

-

33

パワーフィルターの装着

ありがたや。ありがたや。と拝みつつ開封してみると、納品書と共に真っ赤な名刺まで入っていた。問題のフィルターは見た所、作りもシッカリしていて何も問題無さそうである。真っ赤な色が車体に映える。早速インシュレーターをキャブに突っ込んでみると、やはり予想通りブカブカである。附属の金属バンドを締め込んで行くとガッチリ装着できた。合わせ目を点検してみたが、エアーを吸い込むような隙間は見当たらない。大丈夫なようだ。45°の曲がりがあるので、フレームに干渉する事も無く、狙った通りの丁度良い位置に収まった。マニホールドスペーサーを付けた事と、パワーフィルターを装着した事により、燃調が薄くなる事が予想されるが、後はエンジンを掛けてからの調整となる。車体横から見たパワーフィルター車体後ろから見たパワーフィルター

2015.06.29

閲覧総数 604

-

34

リアサス分解

TLM50のリアサスに錆が出ている。このリアサスは購入時に錆びていたので一度分解して塗装した記憶がある。分解は四輪用のスプリングコンプレッサーを利用したと思う。当時はブラストガンが無かったので、サンドペーパーで磨いたのだろう。内側はどうやって磨いたのだろうか。ワイヤーブラシを突っ込んだか。諦めたか。記憶にない。後は、錆止めを塗って普通のシルバー塗料をスプレーしたと思う。今回の分解はTY50で使用したターンバックルを利用する。スプリングにワイヤーを取り付けターンバックルで引っ張ったが今回はスプリングの目が詰まっている隙間にタイラップを差し込み、PPロープをターンバックルに結んで挑戦してみた。50ccのスプリングなので、ワイヤーを使うまでもなく、あっさり縮んだ。2本目はスプリングの目が大きな中程とターンバックルをPPロープで直接結んで試してみたら、こちらもあっさりと縮んだ。PPロープの張力で十分である。スプリングをダンパーの取り付け金具のナットが見えるまで縮めて、スパナを挿し込む。ダンパーの取り付け穴に鉄棒を挿し込み回すと金具が外れスプリングが取り出せる。ターンバックルのスプリングコンップレッサーで取り外し中のスプリング取り外したスプリング

2013.11.19

閲覧総数 5296

-

35

シフトリンク

シフトリンクはどうしても付けたいが、そのためだけに、 中古フレームを買う気にはなれない。フレームに付いていた筈の取り付けステーは作れない。となると、他車のシフトリンクを流用する方法しか思い浮かばない。そこで所有バイクのシフトリンクを調べてみる。1.TLM50/シフトペダルとリンクが一体となっており、フレームの突起にメスネジが切ってあり、ペダルを嵌めて専用のネジで留める仕様。2.TLM220R/リンクの形状は異なるものの、TLM50と同じ仕様。フレームの突起の大きさも、専用のネジも全く同じである。3.セロー225(4JG5)/仕様はTLM50、TLM220Rと同じであるが、ステップと一体となったステーにシフトペダルとリンクがボルトオンされており、2本のボルトでステーごとフレームに取り付けるようになっている。3台のバイクを比べた結果、どれもシフトペダルとリンクが一体となっており、ペダルの付け根をフレームの突起なり、ステーなりに専用のネジで留める仕様になっているのに対し、TLR200はシフトペダルとリンクが別体となっており構造が異なる。TLR200だけ特殊な作りとなっているのだ。この3台のシフトリンクを流用するとするならば、リンクを留める突起がフレームに溶接されているTLM系は使えない。ステーにシフトペダルとリンクがボルト留めされているセローなら、TLR200のフレームにステーごと溶接してしまえば、使えそうな気がする。あくまでも机上の空論の範疇であるのだが......。早速、セローのステップとシフトペダルとリンクをステーごと外してTLR200のフレームに当てて見る。思った通り何とかなりそうな気がしてきた。TLM50のシフトリンクTLM220Rのシフトリンクセロー225(4JG5)のシフトリンク

2015.01.22

閲覧総数 1802

-

36

ドライブスプロケット

XL125Sのフロントスプロケット(ドライブスプロケット)は14丁が付いているが、428チェーン用なので、TLR200用の520チェーン用のスプロケットに交換する必要がある。問題はTLR用のスプロケットがXLのカウンターシャフトの径とスプラインに適合するかどうかである。幸いTLRは現車があるので、スプロケットを外して確かめる事ができる。結果は、......ピッタシ。XL125SとTLR200のカウンターシャフトの径とスプラインは全く同じであった。と言う事はTLR200用のスプロケットを買えば良いのであるが、ここでもう一つ考えなければならない事がある。ドライブスプロケットの歯車の数をどうするかである。エンジンは125ccなので、TL125のスペックに合わせた方が妥当であろう。と言う事でXLとTLのスペックを調べてみた。XL125S変速比 1速 3.083 2速 1.941 3速 1.400 4速 1.130 5速 0.923 6速 0.785最終減速比 3.357フロント14丁 リア47丁 47÷14=3.357TL125変速比 1速 2.769 2速 2.125 3速 1.450 4速 1.000 5速 0.724減速比 一次 4.055 二次 3.600フロント15丁 リア54丁 54÷15=3.600参考までにTLR200のスペックも調べてみた。TLR200変速比 1速 2.769 2速 2.062 3速 1.500 4速 1.130 5速 0.960 6速 0.814減速比(一次) 3.333フロント13丁 リア44丁 44÷13=3.385が二次減速比であろう。TL125の減速比3.600に近いギアはリアスプロケット(ドリブンスプロケット)が純正の44丁なら、ドライブスプロケットは12丁で3.667である。少し低速トルク重視に振ると11丁あたりだろうか。調べてみると、純正の13丁はあるのだが、その下は11、10、9の3種類しかない。何故か12丁だけ無いのである。仕方がないので、スピードは捨ててザム・ジャパンの11丁/2,309円を購入した。減速比は丁度4.00となる。ザム・ジャパンの11丁のドライブスプロケットはフィキシングプレートを取り付けるネジ穴が開いていない。従って、純正スプロケットのように、フィキシングプレートで固定できない。その代わりにサークリップが附属している。スプロケットを嵌めた後、カウンターシャフトの溝にサークリップを嵌めて終わりである。トライアルバイクは、低速重視でドライブスプロケットを小さくする事が多い。スプロケットが小さくなるとフィキシングプレートを取り付けるネジ穴スペースを確保するのが厳しくなるので、取り付け方法がサークリップ留めに変更される場合が多いようである。XL125Sのカウンターシャフトに付けられている14丁純正のドライブスプロケットXL125Sのカウンターシャフトに嵌ったTLR200/13丁純正のドライブスプロケットザム・ジャパンで購入した11丁のドライブスプロケット取り付け方法がサークリップ留めに変更になる

2015.07.01

閲覧総数 5134

-

37

完成

3月に貰って来た不動車のカブであったが、あのビジネス然としたスタイルが好きになれないために、エンジン、キャブなどはそのままに見た目の改造だけを行う事にした。コンセプトは「カブの正しいオフロード性とツーリングの傾向と対策」である。このカブは90カスタムだったのでハンドルカバーの中にバーハンドルが仕込んであったので、バーハンドル化したために、ハンドル回りの雰囲気がガラッと変わってしまった。オフロード性能はダックス擬きのアップマフラーとチェーンケース、センタースタンドの撤去によりかなり上がったと思われる。ツーリング性能は純正のフロントキャリアを残した上に、ベトキャリ、RVボックス、ドリンクホルダーと付け加えたので、キャンプ道具も積載出来申し分無いだろう。心残りは次の4項目である。1.テールランプとリアウインカーがデカ過ぎるので、小振りの物に交換したい。2.前後のタイヤをオフロード寄りのブロックタイヤを付けたい。3.よりスタイリッシュにフロントフォークをボトムリンク式から通常のバイクのようなテレスコピック式に変更したい。4.シートをもう少し長い物に取り替えたい。心残りはあるものの目指す改造は終わったので、これで完成という事にする。これで福さんのカブ90と「しまなみ街道」往復弾丸ツーリングに出掛ける準備が整った。後は梅雨の晴れ間を狙うだけである。

2017.06.15

閲覧総数 3189

-

38

V7ドンキー最初の車検でトラブル

車検までにオイル漏れの修理とオイル交換、タイヤ交換、12ヶ月点検を済ませたのでネットで予約を行う。酷暑の日が続くためかどうかは分からないが、1週間どの日も、どの時間も○だったので2日後の午前9時を予約した。そしてユーザー車検の前日の夜に雨戸から5mの位置に前輪をセットしたV7を止めて光軸調整を行う。雨戸に当たる光りの具合は車検から帰って来たばかりのバイクのライトを当てた写真を頼りに行った。光軸はドンピシャとは行かないが、車検に通る誤差範囲ならこの方法で何とかなる事は実証済みである。いよいよ当日、8時過ぎに家を出る。スタンドで給油して岡山陸運支局に向かうのだが、既にバイクの温度計は30度を表示している。今日も汗だくになってしまうだろうと、覚悟をしていたが、思いの外風が気持ち良く、暑さを感じないまま陸運支局へ到着。オドメーターの走行距離をメモして、ユーザー車検の窓口で、スマホに保存していた予約番号を見せると、必要箇所を印字した書類を渡された。当日記入の箇所を埋めて、重量税3800円と検査登録費1700円を払って、検査レーンへ並ぶ。バイクは専用レーンとなり、既にハーレーとボロボロのHONDAブロスが並んでいた。順番が来たので、エンジンを掛けて書類を渡すと、右マフラーに排ガス検知棒が突っ込まれる。マフラーは純正に戻しているので、安心して様子を見る。当然OKだ。灯火類、ウインカー、ホーンなどの確認、打音検査全てOKだ。続いてブレーキ検査、速度検査だが、これも全てOK。最後が難関のライト検査である。光軸は前夜調整したが、自信はない。不合格ならテスターセンターで調整して貰えばよいので、気は楽だ。それよりも3年前の新車登録時に「GUZZIは光軸が散ってしまうのでOKを貰うのが大変だった。」と店主が言っていた事が気になる。それと先日修理完了のV7を引き取りに行ったときに、「車検のライトは個体差があって何とも言えないので当日あがいて下さい。」との言葉が更に気になる。検査機の前でライトをハイにして祈る。暫くして表示板に×が出た。アカン。アウトだ。検査員が再検査を行う旨伝えに来た。ダメなのは光軸か光量か聞く間もなく再検査突入だ。心の余裕もない。今出来る事はアクセルを捻って回転を上げて発電量を上げてみる事ぐらいだったが、表示板は虚しくも×である。検査員が来て、「光度が足りない」という。ぬぁ~にぃ~。ライトが暗いぃ~。「これ新車ですよ」と食い下がるも、「3年経っているのでバルブの劣化か、バッテリーの電圧不足か、色々な要因が考えられるので、特定は難しいかも知れない」と素っ気ない。う~む困った。困ったが、今日の残り2回となった検査で対策を考えなければならないので、光度と光軸の検査結果を詳しく聞いた。ライトの検査の合格ラインは光度が15000カンデラ以上でないと不合格であるが、V7は13200カンデラしかなかったので、数値不足。光軸は合っていたそうである。店主が話した内容だと「光軸がぼやけるので、調整が難しい」という内容だったので、てっきり軸の事でライトの上下左右の調整が微妙だと言う事と捉えていたのだが、どうも違うようだ。光軸が散るので、その分光量が不足すると言う事らしい。CB750の時代なら光量不足で不合格となる事も頷けるが、LEDが標準となりつつある今の時代の、しかも新車のバイクが光量不足とは、イタリアは40年遅れていると言う事であろうか。全くワインを飲んでいる場合じゃないぜよ。イタリア人の悪口を言っていても埒は明かないので、テスターセンターで対策を練る事にした。職員に光度不足で車検に落ちた事を詳細に話すと、「バイクは何ですか?」と尋ねられたので、「モトグッチです。」と答えると、「あぁグッチねぇ。○○○さんのとこですね。グッチは光軸が散るんですよね。」と教えてくれた。どうもGUZZIのライト検査では皆さん手を焼いているようだ。取り敢えず対策を練るために、テスターに掛けてみると、ハイビームの光軸が2つの強弱に分かれているではないか。光度も15000カンデラに届かない。最初の対策として旧車でやる手法。ライトからバルブを取り出し、3箇所の爪を少し折り曲げて再装着。テスターに掛けてみたが、15000カンデラには届かない。この対策ではダメだ。他の方法を探るべく今度は店主に電話してみたら、100W相当のH4バルブに交換する提案があったが、これからそのバルブを手に入れるには時間が掛かりすぎる。すると、とんでもない提案をしてきた。正にウルトラCだ。その方法を書きたいのは山々だが、とても公開できるような内容ではないので、伏せておくが、そのウルトラCをテスターセンターの職員に告げて、指示通りの調整を行って貰う。職員もやった事があるらしく、手順を間違えないようにと念を押されながら作業を終えた。テスターで測ってみると何と18000カンデラが出ている。光軸もバッチリOKだ。しかし、その代償として、想定内とは言えテスター料3240円を投資する羽目になった。車体番号を確認して2回目の検査にトライ。念のために、アクセルを開けて回転を上げながら、表示板を凝視すると、やっと○が出た。やれやれである。書類を提出して、継続車検証を受け取って家に辿り着いたら11時を回っていた。これであと2年は大丈夫だが、課題も残った。V7のヘッドライトはどうやら、レンズかリフレクターに問題があるようだ。レンズは昔のバイクのようにカットラインが一切無く、のっぺらぼうなので、リフレクターが怪しいような気もするが分からない。改善策としては、バルブをスタンレーのH4ハイパーハロゲン(100W相当)に交換するか、車検対応のLEDバルブに交換するか。いっその事、ヘッドライトそのものを車外品に交換してしまうのも手だが、取り付け出来るライトがあるかどうかである。2年掛けて検討してみよう。二輪専用の5番レーンに並ぶV7排ガスと打音検査を受けるV7見事に不合格となったヘッドライトツメを曲げたバルブ

2018.08.09

閲覧総数 2395

-

39

オイルポンプ組み立て

エンジン始動時にオイルポンプの固着が判明したので、外しておいたのだが、いよいよメンテに掛かる。スロットルワイヤで引っ張っても動かなかったプーリーを手で回してみると固いが少しは動くのでパーツクリーナーで洗浄すると動き出した。だがエンジンからのシャフトに噛み合うギアが動かないので分解する事にした。ハウジングを留めているビス1本にサビがあり、ドライバーでは緩みそうにないので、インパクトドライバーで慎重にどついて外すが、最後のサビの無い一番綺麗なビスがナメた。こんなもんであろう。これは要交換である。ハウジングにもガスケットがあったが、エンジンへの接合部のも外す時に破っているので気にせず作業を進める。後で発注する時のために取り除いたガスケットの厚みを中華製のマイクロメーターで測ってみると0.9ミリだった。中は思ったほど酷くはなかったが、ネバネバのオイル汚れがあったので、灯油に漬けて置く。1日おいてパーツクリーナーで洗浄、PLではオイルポンプはアッセン交換でパーツは出ていないので、ガスケットは作るしかない。amazonで注文しておいたキタコのガスケット1ミリ厚とポンチ(0.5ミリ~7ミリの14本セットで1,150円)が届いたので組み立て作業にかかる。ガスケット上に赤いブレーキの鳴き止め剤を塗ったパーツを置いて型取りして、カッターで切り出すのだが、これが厚すぎて切れない。仕方がないのでハサミで切った。エンジン側は何とかなったがポンプ内部のガスケットは穴の位置がギリギリなのでポンチで叩くと千切れてしまう。やはり1ミリは厚すぎたようだ。失敗である。もう少し薄いガスケットを買い直そうかと思ったが、以前東急ハンズでNBRゴムを買って保管してあるのを思い出した、確かフロートチャンバーのパッキンを作るために買ってそのままになっている筈である。これも1ミリ厚だが、こちらの方が薄いように思える。早速、切り出すのだが、鋭いカッターの刃を押し当ててもなかなか切れない。もの凄い粘りのあるゴムだ。これならガッチリとシールドしてくれそうである。舐めたビスは新しい物に交換して組み立て、エンジンに取り付けた。オイルタンクからのホースとキャブへのホースを取り付け、スロットルワイヤをプーリーに嵌め込むと一応完成だが、オイルが正常に出るかどうかオイルを入れてエアー抜きをしてからの結果となる。分解中のオイルポンププーリーを外すと中のギアが固着していた失敗だった1ミリ厚のガスケット14本セットの激安ポンチガスケットの型取りエンジン側のガスケットポンプ内部のガスケットエンジンに取り付けたオイルポンプ

2020.03.10

閲覧総数 1232

-

40

走行中に?点灯(2)

今日は朝からBMWと戯れる。カムシャフトの先端に付いているガバナーとポイントを外す。荒れたポイント接点(前回写真3)と新品のポイント(写真4)の差は歴然、新品接点はさすがに光っている。よく見るとカムが当たるベークライトの部分はすり減って平らになっていた(写真5、手前新品、奥外したポイント)。ポイントを外すとドーナツ型のベースが顔を出す(写真7)。このベース、黒いネジとその対角線上の穴(ポイントから出るコードのクランプを兼ねる)でクランクケースに止まっており、このベースを少し回すことで点火時期を調整する。ポイントはシャフト右側にあるネジ穴1つでベースに止まっており(写真5の長穴)、これをずらすことによってポイント間隙を調整する。ついでにガバナーのスプリング2本も新品に換えておいた(写真6)。ポイントを組みガバナーをとりあえず取り付ける。とりあえず、というのはこのガバナーの反対側にカムが付いており、カムを組まないと間隙の調整ができないのである。間隙はお決まりの0.3ミリ、名刺の厚みである。次は点火時期。プラグを外しキャップを付けた状態でシリンダ上に置いておく。クランクシャフトを回し、パチンと火花が飛んだところが点火であり、その時期はフライホイール円周上の"S"マークで確認する。時期はポイントの乗ったベースを少し回すことにより動かすので、エンジンを回しながら、ができない。エンジンを止めてガバナーを外し、ベースネジを緩め、ベースを回し、ネジを締め、ガバナーを取付け、エンジンを回しタイミングライトで確認、を繰り返すのである。調整ができたらポイント室の周りの溝に新品のゴム紐(シール)をはめ込みオカメを閉じて完成(写真9)。(藤)写真3写真4写真5写真7写真6写真9

2020.05.12

閲覧総数 802

-

41

迷路に入ったフロントブレーキのエアー抜き

セローのフロントブレーキは2ポットキャリパーではあるが、シングルなので、至って単純である。従ってエアー抜きも簡単な部類に入るであろう。クラブマンもTLM220もRH250も注射器を使ってキャリパー側からフルードを逆流さすとエアーは簡単に抜けた。一番手こずったのはゼファーのWディスクだが、遊びが少し大きいものの、制動に問題無い所まで何とか持って行けた。セローも同じ方法でキャリパーのブリーダーバルブから注射器でフルードを押し込むと、かなりの抵抗がある。カップの底の小さな穴を良く見てみると詰まっているようにも見えるので、細い針金で穴を通すが良く分からない。更にフルードを押し込むとマスターカップに出て来たので、カップが一杯になるまでフルードを押し込んだ。もうタッチは戻っている筈であると思い、ブレーキレバーを握るとスカスカである。何で?エアーは嚙んでいない筈である。レバーを握って通常のエアー抜きを行うもエアーは出て来ない。カップの中を覗くと底の方に汚れが見えるし、フルードを吹き出す小さな穴の状態が気になる。キャリパーは掃除をして新品シールを入れたので、不具合は無いと思う。バンジョーボルトの銅ワッシャーも確認して取り付けたので、残るはマスターシリンダーだ。しかし、シリンダーからはオイル漏れは確認できない。オイル漏れも無いのに不具合が起こるものだろうか。不思議だが、何かの原因が潜んでいるかも知れないと思いマスターシリンダーを分解する事にした。ピストンを押さえているスナップリングを外すのが大変なのでやりたくはないのだが仕方が無い。ホームセンターで買ったスナップリングプライヤーは先が短いので狭いシリンダーの中に入れずらいのだ。ゼファーでも苦労した記憶がある。悪戦苦闘の末やっと外す事が出来、中を確認するも汚れも無く綺麗なものだ。ゴムのパッキン類の劣化も無い。何処にも異常は見当たらない。カップの小さな穴に極細の針金を通し貫通を確認し、洗浄の後組み立てる。SMにはスナップリングは再使用不可となっているが、変に曲げたりしていないので大丈夫と思い再使用した。もう一度キャリパー側からフルードを注入し、マスターのエアー抜きを行うもタッチは戻らない。何処でエアーが嚙んでいるのか分からない。キャリパーのピストンかも知れないと思い、外して確認するもフルードの漏れは無く、動きも正常だ。バンジョーボルトに空気溜まりが有るのかも知れないので、レバーを握って一瞬だけボルトを緩めるもエアーは出て来ない。押してもダメなら引いてみる事にした。カップにフルードを満杯にして注射器のホースをブリーダーバルブに取り付け、中のフルードを吸い出した。カップ2杯分ほど吸い出したのでこれで大丈夫と思い、レバーを握ってみるとやはりスカスカだ。分からない。暗礁に乗り上げてしまった。エアーは何処にいるのか。それとも致命的なミスに気づいていないだけなのか?車体からブレーキラインを全て取り外し、水に沈めてみようかとも考えたが、後が大変なので思い直して、ブレーキホースを眺めていると曲がりが気になった。早速、留めている3箇所のクリップを外し、ホースを真っ直ぐに伸ばして、更にそのホースを叩いてみる。暫く放置して、レバーを握ったままマスター側のバンジョーボルトを一瞬緩めてみる。するとシュッという音と共にエアーが抜け、タッチが戻った。やっとエアーの隠れ家を突き止めた。エアーはホースの曲がりに潜んでいたのだ。そう言えばセローは他のバイクに比べてホースの曲がりが大きいので、押したり引いたりしても、気泡が少し移動するだけで、ホースの中に残ってしまう事があるのだろう。カンシャクを起こして叩き壊してやろうかという衝動に駆られたが、また一つ良い勉強になった。ブレーキのエアー抜きをナメてはいけないのだ。しかし、保管していて突然ブレーキのタッチが無くなる原因は分からず仕舞だ。トラックのアルミ荷台の中に保管していたために、夏の高温で、フルードが急激に劣化したか、フルードが湿気を吸って劣化したか。しかし何処も液漏れしておらず、フルードもタップリ入っていたブレーキラインにどうやって空気が混入したかは説明できない。それでも長いトンネルを抜けたので気を良くして、3年前から買ってある新品のリアのブレーキパッドを取り付けて、フルードを入れ替えた。ピストンをを外してのオーバーホールはフロントブレーキのトラウマがあるので、今回はやらない臆病者の私がいる。フロントの新旧ブレーキパッド通常のエアー抜きを行うも気泡が出て来ないフロントブレーキキャリパー分解したマスターシリンダーマスターシリンダーカップの底にある2つの穴/右側の小さな穴が詰まりやすい注射器を使ってのフルード注入も効果無し3箇所の留め金具を外したブレーキホース一瞬緩めたらエアーが抜けたマスター側のバンジョーボルトエアー抜きが完了したフロントブレーキ/磨きが終わったディスクカバーを装着3年前に買っておいたリアブレーキパッドスパナを挿し込んで容易に押し戻す事ができるリアブレーキピストンリアブレーキに取り付けた新品パッド赤サビが出ていたナンバープレートステーを塗装前後のブレーキ修理を終えたセロー225

2020.06.02

閲覧総数 3436

-

42

タンクのサビ落とし

腐ったガソリンで酷い事になっていた燃料タンクに使い古しの黒く濁ったサビ取り液を入れて2日ほど置いていたが、注文しておいたタンククリーナーが届いたので、中の液を排出した。最後にサビの大きな塊が出て来たので、まだ取り切れていないサビがあるようだ。中を覗いてみると水で洗った時とあまり変わらない状態だ。給油口付近のサビは僅かに取れているようだが、使用後何年も経っている使い古しのタンククリーナーは効果が無かったようである。この結果は折り込み済みで、全然期待はしていなかったので、ショックは無い。今回新たに購入したタンククリーナーはエーゼットの製品だ。以前は花咲Gを愛用しており、その効果は十分満足の行くものだったが、何分高価なので、クラブマンの時にはラベンのタンククリーナーを使用してみた結果、同じような効果が現れた。それならばと今回は1ℓ2,200円という格安のタンククリーナーを使用してみる事にした。希釈倍率や使用法はどれも皆同じなので、遜色はないと思うのだが…..。タンク内のサビが出なくなるまで水洗いしていて、おかしな事に気が付いた。古いタンククリーナーを入れた時に燃料ゲージと給油口の蓋は閉めたが、燃料パイプは栓をするのを忘れていたのだが液漏れは無かった。燃料パイプは給油口より少し低い位置にあるので、液漏れをしなければならない筈である。もしやと思って不要品のワイヤを突っ込んでみると20cmほど入る。息を吹き掛けてみると貫通していないようなので、パイプにエアーガンの先を突っ込みコンプレッサーの圧縮エアーを吹いてみると「ボン」という音と共に何かがタンクの中に落ちた。たぶんガソリンが腐った不純物とサビがパイプを塞いでいたのだろう。危ない!危ない!燃料パイプの貫通を見落とす所だった。タンククリーナーを50°のお湯で20倍希釈にして、タンク内を満たす。燃料パイプにはビニールホースを繋いで反対側の口を給油口より上にしておき、2日間ほど放置してキャップを開けてみると、クリーナー液が見えない。タンクキャップも給油口付近も赤サビのままだ。液が何処からか抜けているので探してみると、燃料センサーの取付付近が濡れている。パッキンがダメのようなので、今度は給油口を下にして放置した。2日程放置して中のサビ取り液を抜いてみると、黒ずんだ液に変色している。サビの塊も少し出て来た。燃料センサーの穴から懐中電灯を突っ込み、給油口から竹ベラを使って入り組んだ所にある見える範囲の小さなサビを落として、サビ片が出なくなるまで水洗いを繰り返す。中を覗いてみると鉄の地肌が綺麗に見えている。最後にタンククリーナーの原液を3倍に薄めてリンスをして、内部をドライヤーで乾かす。最初はどうなるかと心配したが、思ったより綺麗にサビ落としが出来たので良しとしよう。エーゼットも遜色無く使える事が分かった。エーゼットのタンククリーナーサビ取り中のタンクサビ取りが終わった給油口付近燃料センサー口から見た内部の様子燃料センサーと給油キャップ

2020.06.23

閲覧総数 469

-

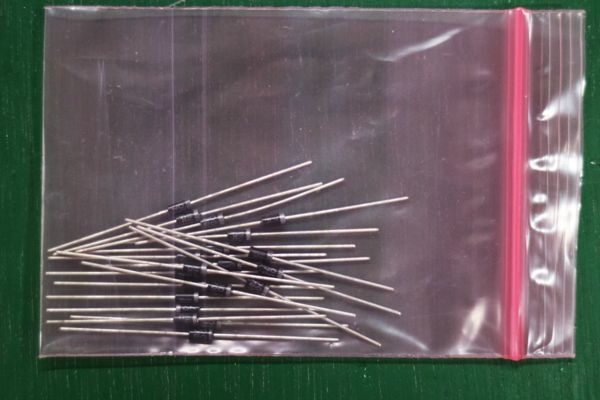

43

シャリィのウインカー

4年前に買ったシャリィのバッテリーがご臨終となって久しい。このシャリィは6V電装なので、6Vの小さなバッテリーでは、乗らずに長期間放置していると、充電しても回復出来なくなってしまうのである。エンジンを掛けてもアイドリングでは電圧不足でウインカーが点滅しない。新品バッテリーを取り付けても同じ事の繰り返しになってしまうので、将来のバッテリーレス化を見据えて手始めにウインカーをLEDにしてみる事にした。レギュレーターが付いていないので、バッテリーが稼働しないと高回転になった時にバルブが切れるかも知れないが、バルブが切れたらレギュレーターを取り付ける事にして、取り敢えずやって見ることにした。必要な物は6V用ICウインカーリレーと6V用LEDウインカーバルブそれに整流ダイオードだ。ICウインカーリレーはamazonで6V~12V対応のハイフラ防止2ピンを592円で確保。6V/LEDウインカーバルブは手持ちを使用。整流ダイオードはエーモンの製品を買おうとしたが、2本で500円近くするので、amazonで探したら、足に被膜は無いが、同じ1A用20本で467円なる激安品を見つけた。シャリィのウインカー表示ランプはメーターの中に1灯となっているので、整流ダイオードが必要になる。ダイオードには英語のサイズと性能表が添付されていたが、電気の通過方向は記されていなかったので、電球配線にダイオードを咬ませてバッテリーに繋いで確かめたら、灰色に塗られた方が電気を止める側だと分かった。表示灯の純正配線は橙が左ウインカー線、水が右ウインカー線に接続するようになっているので、これは取り外し、手持ちの中央接点が電源、周囲がアース接続のソケットを使用した。ダイオード2本の入力側にそれぞれ左右のウインカー線を繋ぎ、出力側2本を表示灯の電源配線と共に束ねて接続、アース線はライトケース内のアース端子へ割り込ませる。ダイオードと配線の接続部分には熱収縮チューブを被せドライヤーで炙って密着させて絶縁対策を行った。バッテリーの後ろに取り付けてある大きなウインカーリレーをICウインカーリレーに交換し、ウインカーバルブを全てLEDバルブに交換して、エンジンを掛けてみる。ウインカースイッチを入れると、それまでは電圧不足で点滅しなかったウインカーが元気よく点滅している。表示ランプもウインカーの切替に応じて正常に点滅している。中華製のICウインカーリレーと安物整流ダイオードがきっちりと仕事をしている。エンジン回転を上げてアクセルを煽ってみたが、バルブ切れは起こらないので、これで少し様子を見てみる事にする。20本入り整流ダイオード整流ダイオードとその接続部分を熱収縮チューブで覆った表示灯配線純正ウインカーリレー(右)とLED対応ICリレー(左)アイドリングでも正常に点滅するウインカーと表示灯

2020.07.03

閲覧総数 1640

-

44

マフラーを修理した筈が…

TLR125のマフラー音が段々と大きくなり、最近では爆音となっているので、何処かに穴が開いている事は間違いないと思い調べて見る事にした。エンジンを掛けてマフラーの排気口に手を当ててみると、排気圧が殆ど感じられない。爆音の箇所を聞いてみると中央の膨張室だと分かった。見た目には異常は感じられないので、下側だろう事は予想がつく。エキパイから分離して外してみると、ビックリ仰天だった。アヒルの卵ほどの大きさの穴がポッカリと開いていた。取り付けた時の記憶によると、サビ落としをしたら何箇所か小さな穴があったのでマフラーパテで埋めて黒錆転換剤、耐熱塗料で仕上げた筈であったが、ここまで酷い事になっているとは…。さて、どうしたものか。理想は鉄板で穴を塞いで、溶接を行う方法だが、マフラーの穴開きは小さな穴であっても、その回りはかなりサビが進行しており、つつくと段々と穴が広がるので、マフラーそのものが薄くなってしまっている。従って薄物溶接の高度な技術と機材が必要となる。手持ちのアーク溶接機では直ぐに溶けて穴が余計に拡大してしまう事は予想がつく。次は鉄板で穴を塞いでハンダ付けを行う事だが、これほどの広範囲にハンダ付けをやった事はないし、自信もない。それに膨張室はエキパイとサイレンサーの間にあり高温になるので、ハンダが溶けるかも知れない。一番簡単なのは鉄板で穴を塞いでその上からアルミテープを貼り付けて終了である。アルミテープの耐久性に不安があるが、少しの間なら大丈夫だろうと思い、膨張室をカップワイヤで磨いていたら、反対側にも穴が数カ所見つかった。穴は角の部分なので、鉄板で塞ぐのは難しい。この部分はテープだけにしようかと考えていたら思い出した。TY125のキャブのオーバーフローパイプに割れが見つかり、その修理に使用したクイックウエルドなる金属接着剤があった筈である。クイックウエルドは、どんな金属にも使用出来、しかも耐油、耐熱になっているので、使えそうである。新しく見つかった穴はクイックウエルドで塞ぎ、大穴はブリキ板を切って塞いで、その回りをクイックウエルドで塞ぐと、溶接したのと同じ状態になる。硬化後、その上からアルミテープを貼りつけると更に強度アップだ。作業を終えるとなかなか良い感じに仕上がった。よしよし完璧だ。車体に早速取り付けてエンジンを掛けてみると、膨張室から大きな音がする。穴は塞いだのに何故?膨張室の裏側を覗いてみると、排気の振動で修理した箇所が膨れて動いている。薄いブリキを使用したので、排気圧に負けているのだろう。マフラーの排気口に手を当ててみると排気圧が弱い。クイックウエルドがぶっ飛んだのだろうか。がっかりである。外して確認する力も失せたので、次の手を思いつくまでそのままにして置く。大穴が開いたマフラーの膨張室カップワイヤで磨いたら新しい穴が見つかり更に穴が広がった膨張室ブリキで穴を塞ぎクイックウエルドを塗った膨張室硬化したクイックウエルドを不織布ディスクで磨いて行くアルミテープで仕上げた膨張室

2021.02.08

閲覧総数 1507

-

45

タンデムステップ取り外し

カブの荷台にRVボックスをボルトオンしてしまったので、もう2人乗りする事はできない。従ってタンデムステップは無用の長物となってしまったのだ。使わない物を付けて置くのも無駄であり、軽量化にも少しは貢献するので外してしまう事にした。さすらいの野宿ライダー寺崎勉先生は野宿ツーリングに出掛ける前はタンデムステップ、キャリア、エアスクープなどを必ず取り外すのである。使用しないものは取り払うのが流儀だそうである。因みに、寺崎流は野宿ツーリングの大荷物をキャリヤ無しでリアフェンダー上にそのまま取り付けてしまう。長年の経験からこれが一番信頼できると言うのである。従って私のセローも先生に倣ってキャリアは付けていないのだ。カブのタンデムステップはスイングアームに溶接されたステーに割りピンボルトで取り付けられているので、割りピンを抜くだけで簡単に取り外す事ができるのだが、ステーが残ってしまう。グラインダーで切り落とせばスマートに見えるだろうが、そうしてしまうと永久に2人乗りが出来なくなる。少し目障りだが、ステップが付いているよりはスッキリしたので、切り落とした跡の塗装などを考えるとこのままで良いだろう。取り外したタンデムステップ取り付けステーが残るスイングアーム

2017.06.03

閲覧総数 3810

-

46

燃料コック

改造TLR125を登録したものの、乗る機会もなく「ほったらかし」にしていたら、いつの間にか燃料コックからガソリンが漏れてエンジンとコンクリートを汚していた。何時の物やら分からないコック故に、何年か振りにガソリンに浸かったために、中のパッキンが劣化したのだろう。プレートのカシメをドリルで壊して、中のパッキンだけ替えてやろうとしたのだが、パーツリストにはパッキンだけはない。コックのアッセンだ。そうそうだからTLR200には純正コックを買って付けたのだっけ。去年のことをやっと思い出した。ネットで探してみると、レンコンの様な形状をしたパッキンの単体が売られている。しかも1ヶ数百円だ。しかし、パッキンにはサイズが無いのでTLR200純正に適合するかどうかが分からない。燃料コックの予備なら、5年前にTY50を修理した時に50ccだから同じようなものだろうと思い、モンキー/ゴリラ用取り付けナット14ミリのコックを買ってみたら、小さすぎて嵌らなかった新品を持っている。ひょっとしてこれが使えるかもと思い引っ張り出して、TLM50の凹んだタンクに付けようとしたがこれも小さくて嵌らない。50がダメなら200はもっとダメなのはわかり切っている事だが、もしやと思い、ダメもとでTLR200の凹んだタンクに挑戦してみた。すると。へっ。ネジの径もピッチもピッタリ合ってバッチリ適合したのだ。これは驚き。2つのタンクを並べてみると、コックの取り付け口は明らかに200の方が小さいのだ。どういう事だ。50より200の方が小さいとは夢にも思わなかった。と、言う事はTL125/TLR200用の燃料コックはモンキー/ゴリラなどのHONDAの50ccバイクと同じと言う事だ。今後は高価な純正コックを買う必要は無いと言う事だ。今後30年は大丈夫だ。今日から安心して寝れると言うものだ。平成24年10月12日に大枚480円を支払って買ったコックが日の目を見たのだ。あな嬉し。あな楽し。早速、バイクを寝かせて、19ミリのスパナでコックを付け替えようと古いコックを外したらストレナーだけがタンクに残ってしまった。精密ドライバーで掻き出すも滑ってダメ。ラジオペンチでも掴めない。仕方がないので丁度良いドリルの刃を突っ込んで引っ張り出した。取替完了の後、バイクを立ててコックをON。モンキー/ゴリラ互換480円中華コックでも漏れはピタリと止まった。しかも、このコックはプレートがカシメではなく、ネジ式になっているので、中のパッキンの交換が可能だ。利便性では世界のHONDAに勝った中華。恐るべし中華。燃料漏れを起こしたコック480円の中華コックTLR200(白色)とTLM50(赤色)の燃料コック取り付け口ドリルの刃で引っ張り出すストレーナー取り付けが完了した中華コック

2017.03.13

閲覧総数 4551

-

47

キャブの取り外し

フォルツァの燃料タンクを苦労して取り外したので、剥き出しになったエンジンを点検して見るも、オイル漏れの箇所は見当たらない。外側から見えるガスケットも綺麗な薄グリーン色がそのまま残っている。エンジンは大丈夫のようなので、次はキャブだ。外装に守られていたので一見綺麗に見えるが、燃料タンクの状態からして、分解清掃は必須だろう。取り外しは上から抜き取る方法だと思うが、平成14式の私にとっては最新式のバイクのキャブは覗いただけで、非常に難解だ。何本ものパイプが連結されキャブの回りをのたくっており、電気配線も2箇所程ある。何が何なのかさっぱり分からない状態である。取り敢えず車体側からキャブに取り付けられているパイプ全てとアクセルワイヤホルダを外す。正攻法でエアークリーナーケースの取り外しから行うべく分解を始めると、真っ黒に汚れたエアークリーナーエレメントが出て来た。恐らく新車で購入してから一度も交換した事がないのだろう。インシュレーターバンドを外緩め、エンジン側も緩めようとしたが、こちらは幅広バンドで2本のビスで留められている。一本は緩める事が出来たが、もう一本はキャブのステーに取り付けてあるカプラーが邪魔で、どうやってもドライバーが挿し込めない。カプラーを外しての作業だろうが、ステーからカプラーの外し方が分からない。カプラーにマイナスドライバーを挿し込んでロックを解除すれば外れるのだろうが、どうやっても外れないので、マニホールドごと外して車体から抜き取る。初期型クラブマンのツインキャブを外すのが面倒くさいと言い続けて来たが、フォルツァの方がもっと面倒くさい。このキャブは負圧式のCVキャブレターだ。電気式のオートチョークが仕込まれており、アクセルワイヤに繋がるバタフライの反対側にも配線が繋がっているがこれが何かは分からない。一番ビックリしたのはキャブにエンジン冷却水の配管が繋がっていた事である。何のため?キャブを冷却するため?いや、逆か、寒冷時に冷却水の湯で温めるのか?良く分からないが、初めて見る機構だ。高性能とか排ガス対策とか燃費向上とかメーカーに与えれる試練は多伎に亘り、その1つ1つを創意と工夫で乗り越えて行くには、機構が段々と複雑になって行く事は否めないが、その分だけ素人の手出しが難しくなって行くのであろう。概ね平成10年以降のバイクは年々複雑さが増しているようだ。どうしても外せなかったカプラーは手元でドライバーを挿し込むと直ぐに外れた。取付はバンドを締めてから、カプラーを挿すだけで良い。フロートチャンバーを開けて、中のジェット類を確認すると、どれも酷い事になっていた。タンクと一緒で綺麗に見えるのは外側だけだった。全てのジェット類を外してキャブクリーナーに漬け込む。負圧ピストンも固着して動かないのでキャブクリーナーをタップリと吹き掛けて置く。スロットルワイヤのブラケットは動くには動くが固いので、CRCを吹いて、何回も回して置く。エアー吸い込み装置やオートチョークも外して洗浄、穴の貫通を確かめるて、本体の掃除をしていると、スローパイプが詰まっている事に気が付いた。キャブクリーナーに漬けたり、高圧エアーを吹いたり、細針金でつついたりしてやっと貫通した。ジェット類を掃除し、ボンスターで磨いて洗浄の後組み付け、負圧ピストンをドライバーの先で押し上げてみると、キャブクリーナーのお蔭か、固着は直ぐに解けたのでダイヤフラムを外して全て洗浄。スロットルワイヤのブラケットも軽く動くようになった。ガソリンに浸かっていなかった場所は綺麗だったので、洗浄が上手く出来ていれば、大丈夫な筈である。さて、どうなるか?シート下の点検口から見たキャブ真っ黒に汚れたエアーエレメントスロットルの反対側に付いた電気配線固着して動かないピストンダイヤフラムフロートチャンバーを外したキャブ内電気式オートチョークエアーダイヤフラム?

2020.06.17

閲覧総数 598

-

48

プラグ交換と燃料フィルターの交換

ゼファー400のエンジンが掛かったものの調子が悪い。キャブは念入りに清掃したのでバラしたくない。プラグを外してみると、4番だけが綺麗に焼けていたが、後の3本は黒く汚れおり、本体にサビも出ているので、交換してみる事にした。現車に付いていたプラグはNGKのDPR9EAー9だったが純正型番かどうか不明だったので、調べてみたら、ゼファー400のプ純正ラグはDPR9EAー9で間違い無いようだったので、amazonで1本331円、合計1.324円で購入、ついでにキジマの燃料フィルターと燃料ホース内径6ミリも購入した。購入したプラグはターミナル無しだったので、現車のプラグから外して付け替えた。燃料ホースも取り替えようとしたのだが、フィルターには嵌まるが、燃料コックには嵌まらない。何故?現在付いているホースをノギスで測ったら内径6ミリと出たのでそのまま注文したのだ。ホースの包装ケースの裏に車種毎の適合が記されていた。それによるとゼファー400は内径7ミリとなっていた。撃沈である。道理で入らない訳だ。仕方がないので、ホームセンターの汎用ホースで繋げた。さて、いよいよエンジン始動再チャレンジだ。チョークを引いてセルを回すと初爆はあるものの、なかなか掛からない。やっと掛かったと思ったら直ぐにストール。前回より掛かりが悪くなっている。アイドリングもしないし、高回転も回らない。どうもおかしい。致命的な欠陥があるように思われる。燃料がキャブに送られていないような感じがするので、もう少し原因を探る必要があるだろう。暑いので涼しくなってから考える事にした。現車(上)と新品プラグ(下)エンジンに取り付けた新品プラグ ターミナルは移設プラグコードを取り付けたエンジンキジマの燃料ホースと燃料フィルター

2024.07.27

閲覧総数 129

-

49

ゼファーの再修理

ゼファーのキャブを取り付けたものの、高回転が6000回転で頭打ちになる。色々と考えてみたが、どうも燃料の供給不足のような気がする。手始めはキャブのドレンボルトを緩めて燃料が来ているかどうか確かめる。4番OK、3番OK、2番出ない?。ドレンボルトを抜き取っても燃料が出て来ない。燃料が来ていない?詰まっている?、1番を試すがこれも出ない。2番と同じ。それじゃぁ2気筒で動いていたのか?そんな筈は無い。確かめるためにもう一度エンジンを掛けてエキパイに手を当ててみると、4本とも熱くなっている。と言う事は燃料は来ているのでドレンの詰まりだろうか、前回のクリーニング時に貫通は確かめた筈である。しかし、ドレンの詰まりと回転が上がらない症状は関係ないと思われる。他に何か原因がある筈である。それを探らねば。次に考えられるのは、フロートバルブかフロートの不良だ。燃料が送られて来てもバルブが動いていないか、動きが小さい事だ。即座にバラしたい所だが、このキャブはエアクリ側のインシュレーターを4つ同時に嵌めるのが難しいので、なるべくならキャブを外さずに調整出来ないものかと、考えを巡らす。1番と2番が怪しいので、フロートチャンバーを外す事ができれば、確認は出来そうだ。フロートチャンバーは4隅をキャップボルトで留められているので、六角レンチで外すしか方法が無い。ここにアクセスするには、セルモーターカバーが邪魔なので、取り除こうとしたが、奥のボルトへのアクセスが難しい。狭い場所でゴソゴソとやっていたが、どうせやるなら、3番、4番も見ておいた方が良いし、面倒になったので、意を決してキャブをもう一度外す事にした。折角組んだ、バッテリーやエアクリ、タンクなどを外して行き、エアクリ側のインシュレーターに力を加えると呆気なく一気に外れる。取付時は汗を流しながら格闘したのに…・ワイヤ類を繋げたまま、左側に半分ほど引き出し、1番のフロートチャンバーを開けてみると、燃料が満タンに入っていた。やはり燃料は来ていたので、ドレンの詰まり確定である。そこでおかしな事に気が付いた。フロートチャンバーを外していると言う事は、フロートは重力で一番下まで垂れ下がっている筈であるのに、フロートバルブからポタポタと燃料が落ちて来ている。燃料はホースの中にまだ残っているので、それが落ちて来るのは分かるのだが、この状態だと全開なので、もっと沢山一気に流れ出る筈である。フロートを指でちょんと突いたら、ホースの中の燃料が一気に落ちて来た。と言う事は原因はフロートの引っ掛かりだった?キャブを車体から外し、フロートチャンバーのドレンボルトを抜いて、ネジ山の先を細い鉄棒でガリガリやってみると、茶色の錆様の物が出て来た。ドレンパイプに繋がる筒も掃除する。4個とも全て赤サビ様の物が出て来たので、前回パーツクリーナーとエアーで貫通を確認しただけで、掃除を見逃していたのだろう。ジェット類も全て外しもう一度洗浄し、1番、2番のフロート回りは特に念入りに洗浄し、組み付けを行い、フロートの動きを何度も確認した。出来上がったキャブをエンジンに取り付け、最後の難関エアクリ側のインシュレーターの4つの凸と凹マークを合わせ同時に押し込むと何と一発で嵌まった。時間にして1秒だ。前回も前前回もあんなに苦労したのに…。全く拍子抜けとはこの事だ。エアクリーナー、バッテリー、タンクを取り付け、燃料を送る。祈る気持ちで、セルを回すも掛からない。でも、慌てる事はない。たぶんキャブの中が空っぽだったので、負圧で燃料を送るのに時間が掛かっているのだろう。もう一度回すと今度は掛かった。アイドリングも安定している。アクセルを捻ると6000回転を越えても、タコメーターの針は回り続け、一気に10000回転まで吹け上がった。再スタートも一発で掛かり、アクセルに呼応してタコメーターの針が跳ね上がる。レッドゾーンまで回しても大丈夫だ。完調である。長い道のりであったがやっと直った。明日はガソリンを補充して、試験走行をしてみようと思う。修理が終わり外装を取り付けたゼファーエアクリ側のインシュレーターを外したキャブ車体から引き出してフロートチャンバーを開ける前のキャブフロートチャンバーを外したキャブ左の2つ1番、2番のドレンが詰まっていたフロートチャンバーエンジンに組み付けたキャブ完調となったゼファー

2024.08.16

閲覧総数 189

-

50

メーターカバーを交換しただけで電源喪失のトラブル発生

ゼファーのメーターカバーはプラにメッキを施しているのだが、劣化して磨いても元に戻らないし、タコメーター側は転倒傷もあるので新品互換品に交換する事にした。ヤフオクでスピード、タコ両方セットが1,980円(送料1,100円)で販売されていたので、購入。ゼファー400も750もバリオスも同じ物らしい。メーターカバーはお尻にあるビスを抜けば簡単に外れると思いきや、よく見てみると電気配線を外さないと外れない仕組みになっているので、ライトを開けて中のカプラを外し、ライトケースも外し、メーターのアンダーカバーを外し、やっとメーター取り付けナットにアクセスできる。フロントはほぼ分解状態だ。取り出したタコメーターから古いカバーを外し、新品カバーを取り付けたのだが、入り切らない。カバーの内径が僅か小さいようなので、メーター側の柔らかいプラをヤスリで削ったが、あと2~3ミリがどうしても入らない。どうやらお尻が当たっているように思える。お尻の内部は凹になっておりメーターの凸を合わせるようだが、うまく噛み合っていないようなので、ドリルで削って調整したら何とか嵌まった。スピードメーターは奥行きが短いので外周を少しヤスリを掛けるだけで嵌める事ができた。カバーの取り付けビスは2本とも真っ赤に錆びていたので、手持ちのプラ用ビスに取り替えて取り付けた。ここまでやったらついでにメーターのアッパーカバーも交換したい所であるが、これはメーターにカシメてあるので、外すとカシメ部分が凸凹になり汚くなるので断念した。アッパーカバーは鉄にメッキを施しているので、スチールウールにピカールを垂らして磨いたら小さな錆がとれて綺麗になったので再利用とする。メーターカバーが綺麗になり、後は元に戻すだけなので、簡単に思えたが大きな落とし穴が待ち受けていたのである。メーターとアンダーカバーを取り付けたところで、配線を全て繋ぎ動作テストを行うべく、キーをONにしたら電気が来ていない。全ての電源が入らないのである。どういう事だ。カプラーは全て形状が違うので接続に間違えようがない。ウインカー線やアース配線にも間違いは無い。ヒューズボックスからヒューズを1つ1つ抜いて確認してみたら、メインヒューズの30Aが切れていた。何処かで配線のショートが起こっているのか、たまたま切れたのか判断に苦しむ。ヒューズボックスの中には予備の10Aはあるが30Aは外されていたので、GN125を駆ってオートバックスにヒューズの調達に走るが、運悪く30Aだけ売り切れであった。悪い時には更に悪い事が起こる。世の中こんなものである。もう店など信用できないので、amazonで小糸製作所の平形ヒューズ30A3ヶ入りを2袋、302円で購入、オートバックスの半額以下だ。翌日にヒューズが届いたので、試しに取り付けて、キーをON。パチッと音がして新品ヒューズが切れた。配線のショートが濃厚である。ライト内の配線を弄っただけなので、ショートしているとしたら、ここが一番怪しい。アース線は除外して、他の配線の被膜状態を1本1本調べて行くが、どれも汚れてはいるが、ショートしているような箇所は見当たらない。これは迷路に入ってしまったようである。どうにもショートの箇所がわからないので、カプラと配線を全て外し、ヒューズを新品に取り替え、ロシアンルーレット方式を採る事にした。先ず最初にメインキーのカプラを接続してドキドキしながらキーをON。ヒューズは切れず、ニュートラルが点灯、セルも回りエンジンも掛かる。セーフだ。次はスピードメーターカプラを接続。またドキドキしながらキーをON。スピードメーターのライトが点灯。セーフだ。次はタコメーターカプラを接続。更にドキドキしながらキーをON。瞬時にヒューズが切れた。爆死である。ショートの箇所はタコメーターの配線のどれかである事が特定できたので、カプラ付近を更に詳しく調べたが、見つからない。それならメーターカバーを何度も付け替えをしたのでその時に配線を傷付けたのかも知れないと思い、調べる事にした。メーターのアンダーカバーを外してみたら、ギボシで繋がれた茶色の配線が1本垂れて来た。よく見てみると配線の被膜が破れ、中の芯線が見えているではないか。しかも傷は新しい。原因が分かった。プラのアンダーカバーを取り付ける時に、この茶色の配線を挟んだままビスを締め付けたために、被膜が破れ芯線が金属のメーターステーに接触してショートしたという事だろう。と言う事は私の整備ミス。確認が足りてない自業自得だ。ショートの箇所が何とか見つかったので、良かったが、分からなかったら、配線を1本1本調べなければならないので、そのことを思うとゾッとする。傷ついた配線を養生して、ヒューズを取り替えキーをON。今度は見事点灯、電気は正直である。ライト、テール、ウインカー、ホーン、セル等全て正常に戻った。メーターカバーを取り替えるだけで、何日もかかり、一時はどうなる事かと悩んだが、ピカピカのメーターカバーになったので、悪い事は忘れよう。新旧のタコメーターカバーアッパーカバーにサビがあるスピードメータータコメーターのプラ部分をヤスリで削り調整する新品のメーターカバーを取り付けアッパーカバーのクリーニングを終えたメーターメーターを取り付けた車体ライト内の配線の状態amazonで購入した平形ヒューズ30A 6ヶ 損傷が見つかった茶色の配線スペアヒューズも追加したヒューズボックス電装関係が正常に戻ったパネルとメーターメーターカバー交換後のフロント

2024.10.06

閲覧総数 208