2020年01月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

四十九日までの他家への訪問はどうしたらいいか

「喪」と「忌」について解説しました。四十九日までは自宅に籠って出かけてはいけないのでしょうか?という質問を頂きました。昔は忌中(四十九日まで)は家に籠ってなるべく外へは出ないという決まりがありました。そのため、忌中を早く切り上げるために、三月越しになると不祝儀事が身に付くからいけないという語呂合わせで、三十五日で切り上げる習慣ができました。ところが、最近では四十九日の間でも、特に外出を避けるという習慣はありません。普通に仕事をし、普段と変わらない生活をされている方が多いことでしょう。ですから「四十九日まで外出を避ける」「死の穢れ」というのは迷信と思われている方が多いかと思いますが、そうではありません。その昔、伝染病などで亡くなった方に接触した人は次々に原因が判らないまま、その病で倒れていきました。科学が発達していなかった昔には、それが「死の穢れ」に因るものだと考えられたのは無理もありません。したがって、現在猛威をふるっている新型肺炎ではありませんが死者に接触した近親者が、自宅に籠ってしばらく過ごすというのは迷信でも何でもなく、生活の知恵だったのです。現在は亡くなる原因が判明していますので、そのようなことを行うことは無くなりましたが、先人はしっかりと考えがあって行動していたことを忘れてはいけないと思います。また、一方で身内が亡くなったにもかかわらず、普段道理の生活をしていたら他人はどう思うでしょうか。そういう考えのもとに喪という概念を導入したのが儒教です。儒教では一定期間、亡くなった身内のために祈ることを勧めています。一般常識からしても、身内の死を悼むのは当然であり普段通りの生活ができなくても仕方ないというのは理解されることです。そのような先人の知恵があって「四十九日まで外出を避ける」という習慣が出来上がりました。現在では特段の制約がある訳ではありませんので、四十九日までどうしたらよいの基準は決められませんがしかし、ある程度の節度を持った行動を心がけて頂きたいと思っています。という質問を以前にいただきましたが、それに対してお答えしています。新型肺炎の流行が心配ですが、一般的に肺炎で亡くなる方は80代以上の方が多いので十分に注意してください。

2020年01月31日

コメント(0)

-

能除一切苦(よく一切の苦を除く)ー苦と闘う仏教

四苦八苦という言葉がありますが、これは仏教から来ています。四苦は1.「生苦」生きる苦しみ2.「老苦」老いる苦しみ3.「病苦」病の苦しみ4.「死苦」死ぬ苦しみ四苦にさらに4つ加えたものが八苦です5.「愛別離苦」愛している人と別れる6.「怨憎会苦」会いたくない人と会う7.「求不得苦」求める物が得られない8.「五陰盛苦」これが難しいんですが、すべてに執着する? つまり、5~7以外のすべての苦という事です。5~6は「生苦」を分類したような感じですからもとは生老病死の四苦になります。仏教の基本はこの「苦」といかに闘うかが基本になって様々な教えができています。最近思うようになったんですが、若くても病や死の苦に悩まされる方もいるでしょうが、若い時は「生」の苦がメインです。一方、歳をとってくると「老病死」の苦がでてきますね。というのは、「老病死」が近づいてきたということですが・・・人類は「老病死」と医学の分野でも闘ってきて、平均寿命は戦前の40代から80代になっていますがやはり避けられないことには変わりがありません。一方で仏教は、「老病死」が避けられない状態でも救われることを目指しています。般若心経にはこうあります。度一切苦厄(一切の苦厄を度した)「一切の苦厄から救われた」能除一切苦(よく一切の苦を除く)実は般若心経はその苦を乗り越えるためのお経です。来月の土砂加持法要も近づいてきました。

2020年01月27日

コメント(0)

-

仏壇に水をお供えしますか?

仏壇に水をお供えしたほうが良いですか?という質問を受けました。真言宗では水をお供えするという作法はありません。高野山のお寺でも、お茶はお供えしますが、水はお供えしておりませんでした。亡くなった方は香食といって、煙や湯気などを食べられると言われていますので、お茶やご飯は温かいうちにお供えして冷めたら下げて良いと言われています。したがって、水をお供えすることはありませんが、ただ、水をお供えしてはいけないというわけではありません。もし、水をお供えする場合には、朝一番できれいな水を汲んでお供えしたら、ご飯やお茶を下げる時に下げて、翌日はまたきれいな水をお供えしてください。なお、僧侶の修法(拝み方)の次第では洒水といって、水を撒く作法があります。その昔、インドでは水が貴重であり、特別な来客を迎える時には水を撒いてお迎えするという作法があったようでその名残が修法に残っています。昨日は土砂加持法要の練習会に行ってきました。

2020年01月22日

コメント(0)

-

寒くなりましたが

今年は一月も暖かかったのですが、急に寒くなりましたね。さて、先日強い風が吹いて、隣の神社からたくさんの松・杉の葉が飛んできました。たまたま所用が重なっていたのですぐにはできませんでしたが2~3日後に掃除しました。掃除は心の塵を払うともいいます。境内でも花が咲き始めました。寒い時期ですが、春が少しづつ近づいているのが感じられます。

2020年01月18日

コメント(0)

-

朝のお勤めは日常をリセットする

皆さんは、毎朝仏壇の前に座ってお勤めをされますか?私はお寺を守するのが仕事なので、毎朝お勤めをしています。しかし、なぜ、お勤めをするのか理由が判りませんでした。漠然と朝起きたら本尊様に挨拶して、線香を立ててお勤めをして、ご飯とお茶を祀る。そういうものだと思っていたのですが、お勤めをしているときにふと思いました。真言宗では三密行といって拝んでいるときは、仏様の身体仏様の言葉、仏様の心になります。お勤めを終わってしまったら、それが解除されて日常生活に戻る。そうでは無いんですね。お勤めをしているときの身体・言葉・心をそのまま日常生活に持ったまま入り、維持するよう努力する。しかし、なかなかうまくはいきません。しかし、翌朝、お勤めをして仏様の身体仏様の言葉、仏様の心を取り戻す。そして再び日常生活に入っていく。普段の生活では欲望にとらわれることもあるでしょうし怒ることもあるでしょう。邪な考えにとらわれることや嫌なこともあるでしょう。しかし、翌日のお勤めに入ったら、それらを全部まとめてリセットする。そして、お勤めで取り戻した心を持って1日を過ごすよう努力する。そういうものでないかと気づきました。昨日、土砂加持法要を行う蓮花寺で練習を行いました。本番に向けて徐々に準備が整っています。

2020年01月16日

コメント(0)

-

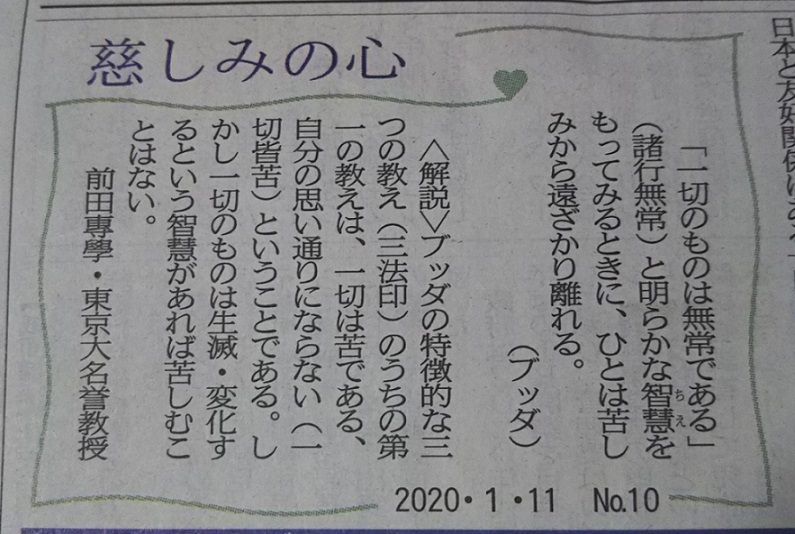

徳島新聞の「慈しみの心」

徳島新聞で元日から一面に「慈しみの心」という連載が始まりました。前田専学という方が、お釈迦様の言葉を紹介されています。私は知らなかったのですが、先日の写経の時に来ている方から教わりました。私は仏教についてお話する立場なので判るのですが、一般の人向けに、お釈迦様の言葉を判りやすく伝えるというのは非常に大変です。毎日、どんな言葉をどう解説されるのか楽しみに読んでいます。

2020年01月14日

コメント(0)

-

不思議なご縁に感謝する

数日前の話になりますが、ある金融機関から電話が掛かってきました。「財布を落とされたということで、届いているんですが」調べてみると、財布がありません。すぐに取りに行きました。今回は、拾っていただいた方も檀家の方、連絡していただいた方も檀家の方です。別の方が拾われたならば、そのまま取られてしまったかも、しれませんし、届けられた場所が私の縁のない場所でしたら面倒な手続きになったかもしれません。そう思うと、不思議な縁を感じました。有難うございました。2月18日に土砂加持法要を行います。当日は300名様限定で、お加持された土砂がいただけます。

2020年01月11日

コメント(0)

-

般若心経を書き下してみました

般若心経は真言宗では一般的にお唱えされるお経ですが、意味が良くわからないといわれます。基本的には、仏教哲学の基本がわからないとその用語を理解するだけでも大変です。多少わかり易いかと思いましたので、書き下してみました。「仏の説きたまえる摩訶般若波羅蜜多心経」観自在菩薩が深く般若波羅蜜多を行じし時、五蘊は皆空なりと照見したまいて、一切の苦厄を度したもう。舎利子よ、色は空に異ならず、空は色に異ならず、色は即ち是れ空、空は即ち是れ色。受も想も行も識もまた是のごとし。舎利子よ。是の諸法は空相にして、生ぜず滅せず、垢つかず浄からず、増さず減らず。是の故に空の中には、色も無く、受も想も行も識もなく、眼も耳も鼻も舌も身も意もなく、色も声も香も味も触も法も無く。眼界も無く、乃至、意識界も無し。無明もなく、また無明の尽きることも無し、乃至、老死もなく、また老死の尽きることも無し。苦も集も滅も道も無し。智も無く、また得も無し。得る所無きを以ての故に。菩提薩埵は般若波羅蜜多に依るが故に、心に罣礙無し、罣礙無きが故に、恐怖有ること無く、一切の顛倒夢想を遠離して涅槃を究竟す。三世諸仏も、般若波羅蜜多に依るが故に、阿耨多羅三藐三菩提を得たまえり。故に知るべし、般若波羅蜜多は是れ大神呪なり、是れ大明呪なり、是れ無上呪なり、是れ無等等呪なり、よく一切の苦を除き、真実にして虚からず。故に、般若波羅蜜多の呪を説く。 即ち呪を説いて曰く、羯諦羯諦、波羅羯諦、波羅僧羯諦、菩提薩婆訶。般若心経ほとんどこちらから引用しました。『簡訳 真言宗 読経偈文全書』四季社 監修 宮坂宥勝 山田一眞読み仮名を以下に書いています。仏(ほとけ)の説(と)きたまえる摩訶(まか)般若波羅蜜多(はんにゃはらみった)心経(しんぎょう)観自在菩薩(かんじざいぼさつ)が深く(ふかく)般若波羅蜜多(はんにゃはらみった)を行(ぎょう)じし時(とき)、五蘊(ごうん)は皆(みな)空(くう)なりと照見(しょうけん)したまいて、一切(いっさい)の苦(く)厄(やく)を度(ど)したもう。舎利子(しゃりし)よ、色(しき)は空(くう)に異(こと)ならず、空(くう)は色(しき)に異(こと)ならず、色(しき)は即(すなわ)ち是(こ)れ空(くう)、空(くう)は即(すなわ)ち是(こ)れ色(しき)。受(じゅ)も想(そう)も行(ぎょう)も識(しき)もまた是(かく)のごとし。舎利子(しゃりし)よ。是(こ)の諸法(しょほう)は空相(くうしょう)にして、生(しょう)ぜず滅(めっ)せず、垢(あか)つかず浄(きよ)からず。増(ま)さず減(へら)らず是(こ)の故(ゆえ)に空(くう)の中(なか)には、色(しき)も無(な)く、受(じゅ)も想(そう)も行(ぎょう)も識(しき)もなく、眼(め)も耳(みみ)も鼻(はな)も舌(した)も身(み)も意(こころ)もなく、色(しき)も声(しょう)も香(こう)も味(み)も触(しょく)も法(ほう)も無(な)く。眼界(げんかい)も無(な)く、乃至(ないし)、意識界(いしきかい)も無(な)し。無明(むみょう)もなく、また無明(むみょう)の尽(つ)きることも無(な)し、乃至(ないし)老死(ろうし)もなく、また老死(ろうし)の尽(つ)きることも無(な)し。苦(く)も集(しゅう)も滅(めつ)も道(どう)も無(な)し。智(ち)も無く(なく)、また得(とく)も無(な)し。得(え)る所(ところ)無(な)きを以(もっ)ての故(ゆえ)に。菩提薩埵(ぼだいさった)は般若波羅蜜多(はんにゃはらみった)に依(よ)るが故(ゆえ)に、心(こころ)に罣礙無(けいげな)し、罣礙(けいげ)無(な)きが故に(ゆえに)、恐怖(くふ)有(あ)ること無(な)く、一切(いっさい)の顛倒(てんどう)夢想(むそう)を遠離(おんり)して涅槃(ねはん)を究竟(くきょう)す。三世(さんぜ)諸仏(しょぶつ)も、般若波羅蜜多(はんにゃはらみった)に依(よ)るが故(ゆえ)に、阿耨多羅三藐三菩提(あのくたらさんみゃくさんぼだい)を得(え)たまえり。故(ゆえ)に知(し)るべし、般若波羅蜜多(はんにゃはらみった)は是(こ)れ大神呪(だいじんしゅ)なり、是(こ)れ大明呪(だいみょうしゅ)なり、是(こ)れ無上呪(むじょうしゅ)なり、是(こ)れ無等等呪(むとうどうしゅ)なり、よく一切(いっさい)の苦(く)を除き(のぞき)、真実(しんじつ)にして虚(むなし)からず。故(ゆえ)に、般若波羅蜜多(はんにゃはらみった)の呪(しゅ)を説く。 即(すなわ)ち呪(しゅ)を説(と)いて曰(いわ)く、羯諦羯諦(ガテーガテー)、波羅羯諦(パーラガテー)、波羅僧羯諦(パーラサンガテー)、菩提薩婆訶(ボーディスワーハー)。般若心経(はんにゃしんぎょう)お正月の六地蔵様です。

2020年01月06日

コメント(0)

-

19回目のお正月

私がこのお寺へ来てから、19回目のお正月を迎えました。毎年、お正月には本堂にはお餅をまつり、お雑煮をお供えしています。平成28年までは、正月3が日には本堂で護摩を焚き、お昼からは修法を行っておりましたが、平成29年に本堂を新しくしたのを機に、護摩は建物が黒くなるので止めました。しかし、現在でも正月三が日は本堂では修法を行っております。当院にはお正月にお参りされる方はほとんどありませんが新年には今年1年が良い年になるように祈願しております。今は、お正月といっても、特別な日ではありませんが、やはり年末には、掃除をして新年には神様をお迎えし気持ちを新たにして生活を見直したいものです。昨年は83本の記事を書きましたが、今年も頑張りたいと思います。本年もよろしくお願いいたします。なお、1月8日は二時より写経会を行います。

2020年01月04日

コメント(0)

全9件 (9件中 1-9件目)

1