-

1

実家の引っ越し作業・・・

今日は、堺の私の実家の引っ越し作業の立ち合いに行きました。母親が住んでいたのですが、施設に入ったことから実家にある荷物やタンスはすべて不要ということで、先日来撤去作業を続けていました。そして今日、業者に入ってもらって撤去作業を開始しました。母親は物持ちがよく、押し入れなどに大切に保管していたのですが、今となってはすべて不要になったということでなんだかとてももったいないのですが、それも仕方ないということですよね・・・。業者の方では、今日はまとめて持って帰っていますが、もしかしたら使えるものと判断すれば整備して使うのかな、わからないけど。 ところで、タンスなど大物は明日撤去することになりました。 これらのタンスは、私がまだ大阪市内のあびこに住んでいた時からのものです。 長年使っていたタンスだからいろんな思い出があります。 私は結婚してこの家を出ていますが、たまに帰ってきてこれらのタンスを見ると、なんだかホッとしたような感じかな。「いつもそこにあるもの」だったからね。 これを明日運び出すわけですが、私の両親が1972年に引っ越してここに設置して以来、動かすことはなかったのですが、ついに動かすことになるんですね・・・。どんな景色になるんだろうか・・・。 ところで、仏壇もありましたが、仏壇は家具扱いではないということを言われました。新しい仏壇はすでに購入して私の家に設置しましたが、実家で使っていた仏壇の措置をどうするか。そこで、私の家にある仏壇を購入したお店に相談すると「引き取ります」とのことでしたので、夕方にもっていきました。引き取り費用はかかりましたが、引き取ってもらえてよかったです。この仏壇も結構いい値段した記憶があるんですけど、引き取ってもらうときに運んでくれたそのお店の人、「これはなかなかいい仏壇だよな」と話をしていました。 母親に今回の引っ越しをどう思っているのかなぁということで、今日の夕方に施設へ行って母親に報告してその写真を見せてきました。しかし、「・・・」とあまり反応はありませんでした。そうなんです、最近あまり感情の変化がなくなってきているのです。ついこの間までは話もできたんですけどね・・・。だんだん弱ってきているようで、それはそれで心配です。

2025年11月22日

閲覧総数 115

-

2

パンダがいなくなる・・・、で?

高市早苗総理の台湾有事をめぐる国会答弁を発端に、日中関係が急速に冷え込むなか、北京日報のSNSは20日、専門家の見解として、「両国関係の緊張が続けば、中国はパンダの新たな貸し出しを停止し、日本からはパンダがいなくなる可能性がある」と伝えた。 現在国内にいるパンダは東京・上野動物園のシャオシャオとレイレイの2頭のみで、来年2月、中国に返還される予定だ。【ABEMA Timesから引用】 「両国関係の緊張が続けば、中国はパンダの新たな貸し出しを停止し、日本からはパンダがいなくなる可能性がある」→ そうですか、それは仕方ないですねぇ~ そうとしか言えないですね、我が国が「パンダいないと絶対困る」という姿勢ならわかりますが、そうでもないんじゃないの? 確かにかわいいかもしれないけど、だからといってどうしてもいないと困るというわけではない。黒柳徹子さんは困るかもしれないか・・。 あの国としては、「パンダがいないと困るやろ、ほれほれ早よ例の発言、撤回せぇや!」と言いたそうですけど、我が国としては「別にいなくなっても困らんし、なにか?」ということでいいと思います。むしろ、あの国からレンタルされていると思うと、そんなもんいらんわっていうことでOKかと。 パンダも引き上げてもらうついでに、我が国で違法民泊や違法白タクやっているボンクラ共も引き上げてくれるか? 訪日を自粛しているんだったら我が国に滞在する必要ないし、訪日してこないんだから仕事もないわけで、犯罪に手を染められるくらいなら強制的にでも我が国からの退去命令出してくれたらいいんやで、キンペーよ。 ところで、あの国からは「訪日自粛」の指令が出ているわけでその影響も出てきているとのこと。でも、観光地であの連中を見なくて済むわけで、ちょっとは観光地が静かになると思うからいいんじゃない? そうなったら我が国にとっては願ったりかなったりじゃん。オーバーツーリズムも少しはマシになればいいし、特に京都市のバス利用客にとっては混雑が解消されたらいいなぁと思うけどなぁ・・・。

2025年11月21日

閲覧総数 114

-

3

かつての「八千代ムセン」の表記が・・・

家電量販店といえば、ヨドバシカメラやエディオン、ヤマダ電機、ケーズデンキなどなどたくさんありますが、これらの家電量販店との競争に負けて廃業したり統合されてしまったところも少なくありません。私が住む王寺町には、王寺駅前のりーべる王寺東館にエディオンが去年オープンしましたが、私が引っ越してきたときには「八千代ムセン」がありました。八千代ムセンは、関西を中心に展開していた家電量販店でした。「ムセン(無線)」という名称ですが、決して無線機を売っていたお店ではありません(笑)。関西での家電量販店といえば上新電機(JOSHIN)が関西資本の家電量販店として残っていますが、かつてはこの八千代ムセンをはじめ、和光電気、中川ムセン、ニノミヤとありましたが、上新を除いて廃業したり他社と統合されてしまいました。 さて、王寺町にあった八千代ムセンは国道25号線と国道168号線が合流する交差点のところにありました。いつくらいに撤退したのかは覚えていないのですが、その後は建物を改装してかっぱ寿司になって、その後はお好み焼き屋さんの銀の卵になりました。そして、この度銀の卵から焼き肉チェーン店の「焼き肉キング」になるとのことで、近々オープンする模様です。 銀の卵時代の装飾を撤去した際に、かつての八千代ムセン当時の装飾の跡がでてきました。ちょっと懐かしく思いましたが、八千代ムセン当時の店内がどのような感じだったのかは覚えてませんけどね・・・。買い物したことはあったんですけど・・・。 話を戻して、建物を改装するときにそれ以前の装飾を見られることがありますが、次のお店の装飾で隠蔽されるとそれがみられなくなるため、タイミングよく写真に収めることができてよかったです。

2025年07月21日

閲覧総数 206

-

4

金曜はカレーの日・・・(敦賀ヨーロッパ軒のカツカレー)

今日は金曜日、カレーの日なのですが、私は昨日一足先にいただきました。今週は火曜日から今日まで福井県敦賀市へ出張していまして、昨日は私の部署の上司(ボス)と一緒に夕食を食べに行きました。 敦賀ヨーロッパ軒のカツカレーです。 敦賀ヨーロッパ軒といえば、私の大好きなソースカツ丼のあるお店なのですが、ボスはここのカツカレーがおすすめとのことだったので、今回食べてみることにしました。 カレーそのものは至って普通なのですが、なんだかどこか懐かしい感じのカレーでした。また、カレー肉は結構厚切りで、脂身がもう少し少なければさらにいいのですけど、カツは私の好きな特製ソースカツ丼用のカツではなく、標準のソースカツ丼のものでした。 今週も出張で大変でしたが、出張先でも社食のカツカレーをいただき、カレーの度合いが高い出張でした。

2015年10月30日

閲覧総数 1136

-

5

バスケットゴールが整備される・・・

私の家から近いところにある烏山公園に新たにバスケットゴールができました。これは、先日の町の広報誌に載っていたのですが、写真がなかったので見に行ってみました。 二つ設置されていて、こちらはやや高めになっていたので、一般用なのかな。写真に撮っていないもう一つは中学生用なのかな、少し低めでした。 中学のころからバスケットボールに打ち込んでいた私の息子にもこの写真を送ったら、喜びのスタンプが送られてきました。その当時にこのバスケットゴールがあったら、苦手なフリースローの練習が心行くまでできたのにね・・・。 それにしても、このような施設を整備してくれるのはありがたいことです。バスケットボールは、ロングラン公演になっている「スラムダンク」で再び注目されているようですからね。

2023年05月20日

閲覧総数 259

-

6

JR西日本の特急同士の併合作業・・・

先日出張で行った綾部駅は、山陰本線と舞鶴線の合流する駅。京都からやってきた特急「きのさき」または「はしだて」と「まいづる」をこの駅で切り離し、あるいは併合します。ちょうどその作業をみることができました。 こちらは東舞鶴からやってきた特急「まいづる」号です。車両は287系、普段は閉まっている貫通扉がこんな感じで開くんですね。国鉄当時の485系だったら、ここで開くなぁっていうのがわかったのですが、最近の車輛は貫通扉が開くイメージが少ないからこんな感じなんだって思いました。 向こう側は天橋立からやってきた特急「きのさき」号。こうして連結することで「きのさき」から「まいづる」へ車内での移動ができるようになります。意外と行き来することはないと思うのですが、こうやって貫通路が使えるのはいいなぁってね。 ところで、久しぶりにこの山陰本線の特急に乗りましたが、JR西日本の在来線の特急は全席指定席というのが多くなっています。今回乗った特急「きのさき」では、その指定席券を持たずに乗ってくる客が多いこと。まず、私の座った席の通路を挟んだ反対側に外国人4人が2列にわたって座っていました。そこへ途中駅から乗ってきた客が切符を見せると、そそくさとほかの座席へ移動・・・。外国人だから仕方ないか、って思わなかったですね。駅のホームでの案内でも「全席指定席」って英語で書いているんだから、「分かってやっとるじゃろ?」って言いたくなりますね。満席だったらどうするつもりなんだろうってね。そんなのが外国人だけかと思ったら、日本人でも・・・。もうね、お前らわかってやっとるやろ! ネット情報でも、このようなパターンでトラブルになっているというケースもあるようですが、鉄道営業法により処罰するか、その列車からつまみ出しても文句は言えんわな。だいたい厚かましいんだよ、座席確保したかったら、最初から対応しろって! 話を戻して、この日は平日ということもあって空いていたので快適でした。天気だけが雨だったのが残念だったかな・・・。

2025年11月13日

閲覧総数 155

-

7

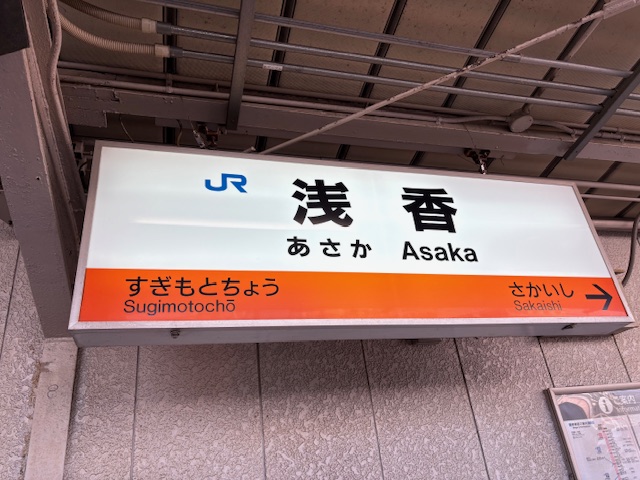

浅香駅・・・

ふらっと立ち寄った駅を紹介するこのシリーズ、第57回目はJR阪和線浅香駅です。大和川のすぐ南にある駅です。駅は1937年に開業。当時は阪和電気鉄道という私鉄だったのですが、阪和電鉄の開業当初からあるわけではなく、開業後8年後にできているんですね。 この駅周辺には、前出の大和川と西除川の二つの川が流れ込んでいて、1982年と2017年の水害で駅周辺が冠水する被害を受けています。1982年は私が住む王寺でも大きな水害があったのですが、ここ浅香でも水害があったんですね。 この日は、先日紹介したツツジを見に行った時に利用した駅でした。その時に乗った列車が発車していきます。久しぶりに降り立った浅香駅、前と大きくは変わっていませんでした。 先日も紹介しましたが、ここは国鉄当時から阪和線での屈指の撮影場所。ベテランファンの方の写真を見ていると、とても懐かしく思います。私はここで写真をあまりとったことがないんですよね・・・。

2025年05月01日

閲覧総数 201

-

8

ISUZU PLAZAへ(その4)

ISUZU PLAZAの2階には、他にも貴重な車が展示されていたのですが、いすゞの乗用車の中で異色の自動車といえばこれでしょう。 そうです、117クーペです。 トラック・バスのメーカーが作ったと思えないくらいのスタイル。しかも登場時期が1968年ですからね、そんな時期に日本車でこんな車があったなんてすごいです。 ついでにいうと、初期モデルは、ハンドメイドで作られていた部分が多かったとか・・・。 奇しくも展示されているのは、初期モデルなんです。 1972年以降のモデルチェンジからはアメリカのGMと提携した関係もあってか量産化部分が増えたそうで、さらに1977年からの最終モデルはヘッドライトが角目になったりしながらも1981年までの13年にわたって作られた名車なのです。 この初期モデルのカタログは、自動車のカタログでありながら有料だったと聞いたことがあります。それくらいこだわりにこだわったモデルだったんですね。 カタログつながりで、やはりトラックのカタログを。 これは、フォワードのカタログ。この写真のモデルは、1970年に登場した初代のモデルチェンジバーション(1972年)ですが、このマイナー後のモデルはなんと1986年までの長きにわたって作られていました。今のミニバンのように少し鼻がでたようなモデルで、私は「おっさん・フォワード」とよんでいました。おっさん顔でしょ、見た目が(笑)。そんなおっさん顔が好きだったんですけどね。 こちらは、4代目のフォワード。形式が810だったこともあって、テレビCMでは「810フォワード(走れ・フォワード)」とよばれていました。このモデルは、私が大型免許を取りに行っていた時に教習車として乗りました。運転しやすかったですよ。 少し時代はさかのぼって、1967年頃のいすゞの商用車のカタログだそうです。私が生まれた頃のものですね。 トラックは、先日紹介した初代エルフのマイなチェンジ後のもの。ヘッドライトが4灯になっています。 後列右端は、マイクロバスのスーパーライトバスです。このバスは、私が堺へ引っ越してきた時、周りに買い物できるところがあまりなかったことから、少し離れたスーパーが運行していたのを時々母親と一緒に乗っていました。 スーパーライトバスの左は、エルフのルートバンかな。ルートバンは、エルフの荷台がバンタイプになっているもので、今のエルフにはラインナップされていないみたいですね。 あとの2台はベレットのライトバンのエキスプレスです。そういえば、ベレットは展示されていなかったなぁ。117クーペと並ぶいすゞの乗用車の名車の一つなんだけど・・・。 壁面には、文字ばかりがランダムに表示されていますが、よく見るといすゞの車名やキャッチコピーが描かれています。 さて、自動車メーカーの博物館って初めて行きましたが、なかなか面白かったです。特に、いすゞの場合は、ベレットや117クーペのような魅力的な乗用車を作りながらも、トヨタのような販売網が少なかったり、トラック・バスメーカーの悲しさか乗用車部門に注力してもらえなかったのか、いい車なのにそこまで売れなかったのはもったいないと思いました。 いすゞは、前にも書きましたが、亡き父が記念すべき初めてのオーナーカーだったこと、たまたま会社の車がいすゞの乗用車だったりトラックだったりしたこと、私も教習車として乗ったことなどいすゞの車両には何かと縁があるなぁってね。 今度は、ほかのメーカーの博物館にも行ってみたいと思いました。

2018年04月07日

閲覧総数 912

-

9

小湊鉄道の代行バス・・・

昨日の続きです・・・。 上総中野駅は、いすみ鉄道と小湊鉄道の接続駅なのですが、10月26日の土砂崩れで不通になっており、次の駅の養老渓谷駅までの間は、代行バスで移動します。 代行バスです。「列車代行」の方向幕が表示された小湊鉄道バスです。 富士重工の車体でエンジンやシャーシーはいすゞ製LR333のこのバス、車内はこのようになっていました。 そうです、木の床だったんですよ。 木の床のバスって、昔は数多くありましたが、今では見かけることはないですよね。 このバスは、決して古いわけではないのですが、こういう仕様で作られているんですね。車内に入ったときに、懐かしい木の油の匂いがしたんですよ。 ところで、バスの発車前に運転士さんから「このバスは養老渓谷行きだけど、みなさんそれでいいんだよね?」、すなわち、ほかの行き先と勘違いして乗車される方もおられるようで、確認したようです。 さて、バスに揺られること約15分、小湊鉄道の養老渓谷駅に到着しました。この代行バスは、いすみ鉄道と小湊鉄道双方のダイヤと合っていない便もあるので、注意が必要です。HPに時刻表が掲載されていますが、私が利用した時間帯は、約2時間の空き時間となる時間帯でした・・・。

2013年12月06日

閲覧総数 1561

-

10

今里筋線開業したけど・・・

先日、子どもたちと一緒に大阪市営地下鉄の今里筋線開業記念のスタンプラリーに参加してきたことはブログでも紹介しましたが、今日はその今里筋線についての話題です。 今里筋線は今里から今里筋と内環状線(国道479号線)などの下を通って大阪市の北東部の井高野までの11.9kmを結んでいます。先日のブログの表紙にある地下鉄の路線図をご覧いただくとわかるのですが、特徴的なことがわかります。つまり、他の地下鉄の路線は大阪の中心地である御堂筋線(赤いライン)と接続しているのに、この今里筋線(オレンジのライン)は御堂筋線と一切接続していません。これは路線上仕方ないことかもしれませんが、このことが今里筋線の行方に影響を与えることはおわかりいただけるかと思います。すなわち、今里筋線沿線にはオフィス街があるわけでもないし、梅田やなんばのように大きなターミナル駅があるわけでもない普通の住宅地であるため、これ以上の発展が見込めないというわけです。 ではなぜ、この路線が建設されたのか。終点の井高野駅がある大阪市東淀川区の人口が大阪市の24区の中で3番目に多いことや1989年の運輸政策審議会において、今後整備を検討すべき路線として示されたこともあったのでしょうけど、時期尚早だったんじゃないかなって思うんですけどね。 実際乗って先日のスタンプラリーの時とその前にも乗ってみましたが、かなりゆったりと乗ることができました。車両は80系とよばれるリニアモーターを使った車両で、大阪市の他の地下鉄と比べると車両断面が小さく、バスみたいな感じでこれが4両編成で運転されています。今里筋線が開業するまでは路線バスで運転されていたわけですが、1台バスで満員だったとしても、鉄道車両の場合は収容人数が大きくなりますからね。余計ゆったりと感じるわけです。 例えば、今里筋線の80系の定員が約94人(車両によって異なるため平均)に対して、路線バス(三菱ふそう製のノンステップバスの例)が72人ですからね。↑ スタンプラリー当日使用した一日乗車券。今里筋線開業記念のもので、80系の写真入り。 それから、地下鉄全てに言えることですが、階段やスロープののぼりおりがあったり乗り換えのために移動距離が思いの外距離があったりします。今はエレベータやエスカレータ等があって楽にはなっていますが、バスなどの地上交通に比べるとやや劣ります。 このように利用の伸びがあまり期待できない今里筋線ですが、沿線の方にとっては遅延するバスに比べて時間通りやってくるわけで、利便性は格段に向上していいことだと思います。私にとってもいつも利用する散髪屋さんが沿線になったので便利になりましたよ。(表紙は今里筋線の開業パンフレット。記念スタンプも押してみました。)

2007年01月12日

閲覧総数 307

-

11

今度は実家の近くのだんじりが・・・

19日午前8時25分ごろ、堺市中区八田寺町の神社の前の路上で、祭りのだんじりが電柱に衝突したと119番があった。西堺署によると、見物客の女性(19)が足を骨折した。だんじりに乗っていた66歳と64歳の男性も骨盤を折るなどの重傷、39歳の男性が顔面打撲の軽傷を負った。 同署によると、だんじりは神社に向かう途中で、ぶつかった電柱は折れた。【サンスポから引用】 先日は鳳地区のだんじりが事故を起こしたところですが、今度は堺市中区のだんじりだそうです。堺市中区ということでニュースの映像を見ると見覚えのある神社と小学校が・・・。そうです、私の実家のある八田荘地区のだんじりだったんです。神社は、蜂田神社(鈴の宮)、小学校は八田荘小学校でして、1972年から1996年まで住んでいた私にとってはお馴染みのところです。事故のあった場所は神社の方へ向けて左にカーブしながら上り坂になっています。だから、勢いをつけて登る形になっていたのですが、カーブを曲がりきれなかったようです。 ただ、ほかの集落も同じようにカーブを曲がって登っているのに、その集落だけなぜ曲がりきれなかったのか。映像によるとほかの集落と比べてライン取りが悪かったように見えました。それと勢いが強すぎかな、上り坂だからそうしたのかもしれないけど。 けが人を出してしまっているから、その後のだんじりの曳航をしたのかどうかまではわかりませんが、昔は曳航できないってきいたことがあるんですけどね・・・。 ちなみに、今回事故を起こしただんじりは毛穴町のもの。毛穴町は小・中学校時代に幼馴染もいた集落なんですよ・・・。よく知っているメンバーの一人は関東に住んでいるし、もうひとりは一時期だんじり曳航の責任者をしているとききましたけど、今はさすがに外れているかな・・・。 それにしても、見物している人にけが人が出たというので、見物場所もよくよく考えないと危ないですね。事故のあったところは私もよく知っているところですけど、決して広い場所ではありませんから。

2019年10月20日

閲覧総数 2077

-

12

まさかの続投・・・?

カープの新井貴浩監督が2026シーズンも続投することがわかりました。球団関係者によると『単年契約だが5年を目安にスタートしており基本路線に変更はない』として2026シーズンも引き続き指揮を任せる方針ということです。【広テレから引用】 ほかのスポーツ誌でも取り上げていましたが、今朝のネットニュースでわが目を疑ったのが、カープ新井監督が来季も続投するということ。7月に盛大に負けまくって、9月もさっぱりの状況。12球団で唯一を戦っているような日替わりの打線、それにあわせるように守備位置も日替わり。ようやく終盤になって上位打線は固定されるようになってきたけど、それ以降はネット上で連日ツッコまれてもかたくなに打てない4番を使い続ける・・・。そりゃ投手陣が頑張っても勝てるわけないよね。 そんな諸悪の根源の監督がまさかの続投・・・。よほどオーナーのお気に入りなのか、ファンが来てくれさえすれば球団が潤うとでも思っているのか。 まぁそうはいっても決まってしまったものは仕方ないんだけど、ぜひともファン感謝デーの時には、昨年本人の口からコメントした「来期は痛みを伴います」的なことの真相は何だったのか、しっかりと説明してもらわないとファンも納得しないでしょ。それと、昨年のまずい采配を一切分析・是正することなく、今シーズンに突入。昨年と同じことを繰り返したわけだから、それについての懺悔をして分析・是正してほしいね。まずは、無能なコーチ陣の一層でしょうね。勝負の世界なんだから、結果の出ていない無能連中は一掃するしかないのはどの世界でも同じでしょ。オーナーのお気に入りで残っているのがいるとか言われているけど、そんな甘いことをした結果がこの状況。まぁ監督自身もチームを「家族」って言っていたけど、家族だったら無能な連中を引っぱたくくらいしないといけないわな。差し当たって、ネットのコメントでもよく言われる現役の通算安打数が床田投手に抜かれてしまった打撃コーチは真っ先に切らないと。 愚痴を含めていろいろ書きましたけど、今年もまだ終わっていないのに来年も似たような状況なのかと思うと気が重いですね。結局今シーズン終わって、来季の組閣もさっぱり代わり映えのない首脳陣だったら、来季は断トツの最下位かもしれないね。その方がゆっくりと広島で見られるからいいんだけど。そうなったら、ビジターチームの応援スペースも広げてあげてほしいなぁ

2025年09月25日

閲覧総数 119

-

13

プロ野球の監督の辞任時に見る人望・・・

16日からパ・リーグのクライマックスシリーズが始まりますが、監督の去就でゴタゴタしていた楽天もベテランの山崎武選手がチームをまとめ上げて、なんとかシリーズ直前に一丸となって戦えるようになったようですね。出場する選手にしてみれば、監督のために野球するわけではなく、自分のために野球するものなので監督云々ではなくがんばってほしいです。(とはいっても、なかなかやりづらいだろうけど・・・) その監督去就問題の渦中にある野村監督は、某週刊誌上において「長嶋は渡辺(ナベツネ)が、王は孫正義(ソフトバンク)がバックにいるけど、ワシには・・・」ってコメントしているとか・・・。自分自身の人望のなさと嘆いているんでしょうけど、普段から人には厳しいことを言っている割には自分のヨメハンの脱税とか経歴詐称疑惑、野球の大した実績のない自分の息子をベンチにコーチとしておいておくなど、「自分には大甘」ということが疎まれていることに気がついていないのか気がつかない振りをしているのか、そういったところがあるんじゃないでしょうか。これは南海の監督を解任されたときとそんなに変わっていないような・・・。 だから、今回のような騒動になったときに、一緒に野球をしている選手側から「監督、やめんといてくれ!」というような話があるというようなことが一切漏れ出てこないことからも、選手の方でも「オッサン、ええ加減にせ~や」って思っているんでしょうね。 ところで、パ・リーグにはかつて灰色のチームとよばれた阪急ブレーブスとお荷物球団とよばれた近鉄バファローズがありました。そして、そのいずれの球団でも指揮をとられた西本幸雄という監督がいました。この西本さんが監督をやめられるときには、オーナーや選手から「やめないで」という声があがったといわれています。 まず、阪急の監督だった1966年のシーズンオフに有名な「監督信任投票」を行い、一部の選手から信任されていないことがわかるとオーナーに辞任を申し入れた(球団フロントの一派が西本監督更迭を画策していたことも原因と言われていますが)ところ、オーナーは球団社長に対して「何日かかってもいいから、もう一度説得してあいつ(西本)にやらせろ」と厳命され、その後球団社長からもそのように説得されたために「自分を買ってくれている人がいる」ということで辞任を撤回、翌1967年にはパ・リーグ制覇を果たしています。 阪急の監督を1973年に退任し、その翌年から指揮をとった近鉄バファローズでもなかなかチーム力がついてこないことから1978年オフに辞任を申し入れるものの、選手から「俺たちを見捨てないでくれ」と引き留められ、翌1979年と1980年にパ・リーグ制覇を達成しています。ただ、ご存じのように阪急時代も近鉄時代も日本一にはなっていないのですけどね・・・。 西本さんは試合中に選手をぶん殴る(近鉄監督時代の羽田殴打事件は有名ですが、阪急監督時代も多々あったとか・・・。ぶん殴るのはよくないけど。)などかなり熱血漢のある人だったそうですけど、いずれの辞任騒動にあってもチームに対する情熱があって他人に厳しいだけではなく、自分にも厳しくしていたことからオーナーや選手からの引き留めがあったのではないかと思うんです。 健康状態が不安だからと言うことで辞任するなら仕方ないとしても、今の野村監督だったら確かに74歳というのはかなり高齢ではあるのですが、まだまだ野球にかける思いは強いものがあるので大丈夫だとは思います。でも、如何せん前出の西本さんのような感じではなさそうですね・・・。卓越した野球理論があるのに残念ですね・・・。 表紙の写真は阪急西宮ガーデンズにある阪急ブレーブスのメモリアル施設に展示されている西本さんのレリーフです。阪急ブレーブスのメモリアル施設のはずなのに、このレリーフの西本さんはなぜか近鉄バファローズの猛牛マークの入った帽子をかぶっています・・・。

2009年10月15日

閲覧総数 679

-

14

阪神武庫川線を訪ねる・・・

先日、西宮へ行きましたが、その際に阪神武庫川線に乗りました。阪神武庫川線は、阪神武庫川駅から武庫川の右岸に沿って南へ伸びる支線で、武庫川団地のある武庫川団地前までを結んでいます。高速で走る阪神電車とは別世界ののんびりとした光景が広がっています。 阪神の本線の武庫川駅は、武庫川の川の上にホームがある変わった駅なのですが、それはまた別の機会に紹介するとして、武庫川線の武庫川駅は本線の駅から神戸方面へ少し歩いたところにあります。 武庫川線は、単線で列車の編成も2両編成です。使われている車両は7861形で、かつて阪神本線を代表する急行型車両だった7801形の流れを組む車両です。私にとって「THIS IS 阪神顔」と思える車両で、今の職場に勤めてから阪神電車に乗った時、右を見ても左を見てもこの車両だったので、余計そう思いました。また、子ども向けの鉄道本にも、この車両が紹介されていましたし・・・。 話がそれましたが、武庫川線の途中駅は、東鳴尾、洲先でいずれも無人駅となっておりまして、前出のとおり単線ですからノロノロと進みます。とりあえず、終点の武庫川団地前まで乗ってみました。 武庫川団地前に到着する列車内から撮りましたが、武庫川団地前は駅前にスーパーがあって、武庫川線沿線もそうなのですが、住宅地の中にありますので、特徴はあまりありません。この付近は、私が西宮に住んでいた時に何度も来たことがあるので覚えていますが、ちょっと様変わりしていました。 ちなみに、この武庫川団地前駅が開業したのは1984年で、それまでは一駅前の洲先駅まででした。多くの団地や住宅ができたことで、延長されたんですね。 さて、時間があったので、一駅歩いてその洲先へ行ってみることにしました。 一つ武庫川寄りの駅が洲崎駅です。 この武庫川線は、1984年に洲先~武庫川団地前間が延長される前は、この駅が終点でした。もっというと、この路線は、かつては今の武庫川団地周辺にあった川西航空機(現・新明和工業)向けにつくられた路線だったようです。(当時の洲先駅も、今の武庫川団地方面にあった模様) 写真からもお分かりいただけるかと思いますが、単線の線路に片側のホームがあるだけの駅で、写真左側には武庫川の堤防があり、右側には住宅地が広がっています。 そうこうしているうちに、武庫川行きの列車がやってきました。 こうして、2両編成の車両が行ったり来たりしているわけですが、朝夕にはもう一編成が投入されて、東鳴尾駅で交換しています。東鳴尾駅はなかなかロケーションが面白かったので、またの機会に紹介したいと思います。

2014年04月25日

閲覧総数 140

-

15

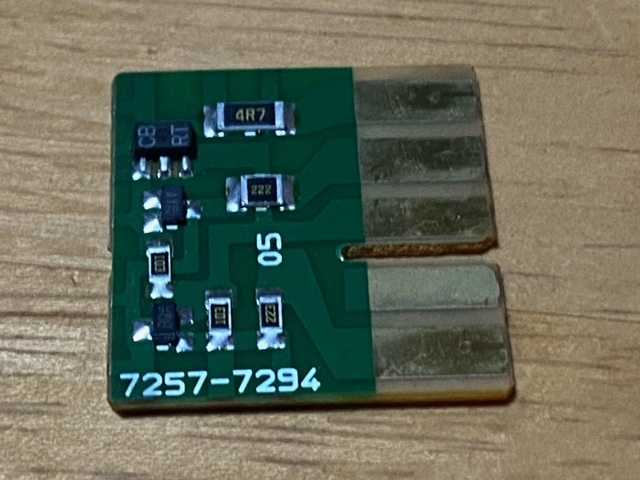

突然使えなくなったICOCAの顛末・・・

先日の東京出張の際に、突然いつも使っているICOCAが使えなくなった話を載せましたが、その顛末です。 これがその時使っていたICOCAです。クレジットカードで引き落とすタイプの「スマートICOCA」で、それに定期券の機能も付加しています。でも、見た目は普通のスマートICOCAと変わりません。本来なら、定期券に記載している乗車区間と有効期限が印字されるはずなのですが、かなり長く使っているので印字が載らないみたいで・・・。 裏面もこの有様・・・。スマートICOCAの注意書きだけでなく、ICOCAの番号も読めない状況です。 このような場合、どうするのか? 定期券としては先月に6ヶ月分買ったところだし、約2500円ほどチャージもしていたし・・・。券売機や改札機で読んでくれないと、タダのプラスチックカードですからね。 でも、ご心配なく。みどりの窓口に持って行けば、再発行してもらえるんです。ただし、即日はできないみたいで、上の写真のような「S-ICOCA再発行登録票兼特別乗車証」というものが発行され、この切符が定期券の代わりとして使えるのです。ただ、ICカードではないですから定期券以外の区間を乗る場合には、別途切符を買う必要があるのは、当然ですが・・・。 さて、私は8月11日(祝日)の早朝に駅に持って行きまして、翌日の出勤の時に引き取りました。だから、この切符を使って列車に乗ることがありませんでした。新しいスマートICOCAは、ちゃんときれいに定期券部分の印字がなされていて、久しぶりにオリジナルの状況をみることができました。 近畿圏のみならず、関東圏、九州や北海道などほぼ全国の主要都市で使えるようになったICカードの乗車券。いちいち券売機の前に並ばなくていいのですけど、今回の私のように突然使えなくなるケースもあるんですね。だから、もう一枚のICカードがあれば対処することができる、ということは今回改めてそう思いました。

2016年08月18日

閲覧総数 6406

-

16

EF66のカットボディーが展示されているパン屋さん・・・

先日、出張で行った京都府木津川市の木津駅近くには、EF66のカットボディーが店内に展示されているパン屋さんがあります。 「パン・オ・セーグル」というお店です。 こんな感じで店内に鎮座しています。 EF66は東海道・山陽本線で活躍した電気機関車で、このお店の近くを通る関西本線には一度も走ったことはありません。にもかかわらず、ここにやってきた経緯はわかりませんが、存在感があります。 パン屋さんなので、車両の前にもパンが置かれています。 ここに設置されているEF66は49号機。1974年に製造され、当初は課持ち列車用として使われていました。ただ、国鉄の電気機関車の中ではひときわスタイリッシュであることから、登場当初から「ブルートレイン(寝台特急)の牽引を」というファンの思いが通じたのか、国鉄分割民営化を間近に控えた1985年にブルートレイン牽引も行うようになりました。しかし、それも2009年に終了、EF66自体も後継の電気機関車の登場やブルートレインの廃止により、2022年を最後に引退しました。(100番台は今でも活躍中) ちなみに、この49号機は反対側もカットボディーとして同じ京都府内は嵯峨野観光鉄道のジオラマ京都JAPANにて保存されているとのことです。 この設置にあたってお店の方のこの車両に対する思いが書かれたものもありました。 また、実際にこの49号機やEF66を動かしていた方からの色紙もあって、時間があったらもう少しゆっくり見たかったんですけどね・・・。 ところで、コロナ前はお店の中でもパンをいただくことができたようですが、今はできません。それが残念でした・・・。

2025年07月24日

閲覧総数 184

-

17

珍車、419系(JR西日本 北陸本線)

4月に出張で行った福井県には関西と北陸を結ぶJR北陸本線がありまして、特急サンダーバードが数多く運転されています。一方普通列車は国鉄時代に特急や急行で使われていた車両が今でも補修や改造を重ねて活躍しています。最近では521系というステンレス車体の新しい車両が少しずつ投入されてきていますが、まだまだ国鉄当時の車両ががんばっています。 さて、このブログでも何度か取り上げたのが表紙の写真の419系。なんとものっぺりというか見た目が少し大柄に見えるこの車両は、1967年に登場した寝台特急電車の581・583系を改造したもので、寝台電車当時は3段の寝台を積み重ねるために車両限界目いっぱいまで高さをとったことから、このように大柄に見えるわけです。実際にも車内に入るとその天井の高さに驚かされます。 こんな感じですね。車内はほぼ寝台電車当時のままで、若干のレイアウト変更を行なって通勤用の車両としていますので、網棚や吊り革は後付けです。寝台として利用していた当時は、背もたれの上部が中段のベッド、格納されていてわかりづらいのですがさらにその上に上段のベッドをセッティングしていたんでしょうね。 通勤用の車両に改造するために手直しした箇所がよくわかる一例です。 左の写真の右側には三角形のカバーがかかっているところにもトイレがあったそうです。その左側にはそのまま残されているトイレ(下側の写真)があります。 それでは、この車両の1両前に行ってみます。 同じようなレイアウトですし、私は普通に立って写真を写していますけど、何だか高さが低く感じませんか? そうです、低く感じて正解なんです。実はこの車両(モハ418-8にはパンタグラフがあるのですが、そのために屋根が低くなっているんです。すなわち、元々3段の寝台を積み重ねる設計なんですが、パンタグラフのところはそうはいかないので、そこだけ2段になっている関係でこのように屋根が低くなってるということなんです。上の写真と比べていただくと、圧迫感がありますね。 さて、座席の方は4人向かい合わせのシートで、背もたれもしっかりしています。窓側には欠きこんだ形の腕置きがありますし、大きな窓も特徴的です。 ゆったりとしたシートの間隔なので、私のような足の短い人にとっては寂しくなるくらいです。これも元々は寝台特急として使うために設計したことによるものです。 この日乗車したのは、金沢側からクモハ419-8+モハ418-8+クハ418-8の3両編成で、元々はモハネ583-72+モハネ582-72+サハネ581-12だったそうで、このうちクハ418-8の車内には「盛岡工場 昭和59年改造」の銘板がありました。 この幅の狭い通路も寝台列車当時のまま、こんな特徴的な車両が活躍するのもあとわずかなのかもしれませんね。 そういえば先日、同僚がやはり福井方面へ出張に行った際にこの車両に乗ることができて、「なんかとても変わった車両やった」って話していました。列車に興味のない人でもインパクトのある車両なんですね。

2010年06月05日

閲覧総数 465

-

18

太陽光発電にメスを入れてくれるか・・・?

大規模太陽光発電所(メガソーラー)の法的規制強化を打ち出す高市早苗内閣が発足した。太陽光発電施設は全国で急速に広がっており、各自治体は自然景観保護や防災の観点から設置規制の動きを加速させている。だが、地域の対応の指針となる国の法整備が追いついておらず、無秩序な開発に歯止めがかかっていない。再生可能エネルギーの開発推進を掲げる高市政権には、他の電源とバランスを取りながら実効性のある対策が求められる。「私たちの美しい国土を外国製の太陽光パネルで埋め尽くすことには猛反対だ」。高市氏は9月19日、自民党総裁選への出馬会見でこう述べ、22日には太陽光などの補助金制度の見直しを主張した。 政権発足にあたり、自民と日本維新の会は今月20日に交わした連立政権合意書で「わが国に優位性のある再生可能エネルギーの開発を推進する」とし、地熱発電の推進を明記。環境相に就任した石原宏高氏は「自然破壊、土砂崩れにつながる『悪い太陽光』は規制していかなくてはいけない」と述べた。 さらに高市氏は、環境副大臣に、太陽光パネルの廃棄問題など再エネの「負の部分」を訴えてきた青山繁晴氏を起用するなど、メガソーラーの規制を強化する姿勢を鮮明にしている。【産経新聞ネット版から引用】 高市内閣が発足、女性初の総理ということで前評判が高いようですね。その辺はまだ最初なのでそんなものかなぁと思っていますが、この太陽光について法規制強化を行ってくれるというのはこれまでの内閣では考えられないことでとてもいいことだし、一日も早く法規制強化をしてほしいところです。 東日本大震災以降、急速に設置が増えてきた太陽光発電。「遊休地に設置する」ということで全国的な広がりを見せていますが、その設置場所が「遊休地」という言葉を拡大解釈したようにわざわざ山を切り開いたり、住宅地に接近しすぎた場所に設置したり、最近では釧路湿原にまで設置するバカタレの事業者があるとか。しかも、設置している太陽光発電のパネルというのが海外製(特に中国)、しかもその会社自体も得体のしれない会社ときたら、「日本の政治屋や元政治屋が暗躍しとるやろ!」といわれても仕方ないんじゃないかってね。 私の住む奈良県でも平群町で大きな太陽光発電所(メガソーラー)が作られようとして住民が差し止めの裁判を起こしているとか聞いたことがありますし、五條市においてもヘリポートの計画を知事がメガソーラーを作ると言い出したりしていましたからね。 太陽光発電は、一度設置してしまえば天気のいい日は発電し続けるから火力などのように発電する際の人の手はかからないから便利に思われるかもしれないけど、なにもしなくていいわけではない。雑草が伸びてきてパネルを覆うようなことになってくれば草刈りはしないといけないだろうし、パネルが汚れてくれば適当に洗浄しないと効率は落ちるだろう。周辺設備もしっかりメンテナンスしないといけないだろう。特にパワーコンディショナーなどの設備は10年程度で劣化してくるといわれているし、パネルも20年程度くらいしかもたないといわれている。また、最近では太陽光発電所自体が無人であることをいいことに、ケーブルを盗むアホンダラもいるという別の問題も出てきているし。 そんな問題だらけで、太陽光発電が設置される周辺住民には何のメリットもないどころか、山を切り開いて自然破壊して設置など大雨時の土砂崩れの危険性が増すなど周辺住民にとっては迷惑この上ない代物に対して規制強化をしてくれるというのは大変ありがたいです。 これまで野放しに近かった太陽光発電に対して、規制強化をしていくことはいいことだと思います。そうでもしないと「野良太陽光」すなわち、設備が火災などトラブルが発生しても。設置者がどこの事業者かわからないとか、太陽光発電所を管理する電気主任技術者が誰だかもわからない、なんていうことになる可能性があると思っています。なぜなら、設置当初の事業者が次々に変わるケースが多いのがこの太陽光発電といわれていますから。 話を戻して、高市内閣がどのようなことを実施してくれるのかわかりませんが、この太陽光発電については注目したいと思っています。

2025年10月26日

閲覧総数 135

-

19

わかやま電鐵貴志川線からJR線への乗り換え・・・

先日、わかやま電鐵貴志川線の日前宮駅について紹介しました。日前宮からは和歌山までわかやま電鐵貴志川線の電車で移動しました。 ところで、私鉄の路線がJRの駅と共同で使われている場合、どうやって駅の改札口から出ることができるのだろうって不安になることはありませんか? 要するに、今乗っている私鉄の終点の駅はJRの駅で、改札口はJR側にしかない。私鉄の切符でどうやってJRの改札を出られるんだろうか、会社は別なのにってね。最近は交通系ICカードがありますから、システム内でうまくできているのでしょうけど、切符の場合はそうはいかないでしょう。< これは、その当日に日前宮駅から乗車した際、列車に設置されている整理券です。ワンマン運転されている路線では、路線バスと同じように整理券を取ることがありますが、わかやま電鐵貴志川線も同じです。 わかやま電鐵貴志川線の和歌山駅までやってきました。さて、前出の整理券はどうするんだろう? 正解は、貴志川線からJR線への乗り換え口にて乗車駅から当駅までの運賃を整理券によって支払って、この「精算済証」という切符をもらいます。これは磁気化券になっているので、これをもってJR和歌山駅の自動改札機に投入すれば出られるというものでした。和歌山駅で降りるのではなく、さらに阪和線や紀勢本線などに乗り継ぐときはどうするのか? 多分、乗った列車の車掌に申し出て切符を買うんでしょうね・・・。 ちなみに、現在のわかやま電鐵になる以前は南海電鉄だったこの貴志川線、私も何度か乗ったことがある路線ですが、その当時もこれに近いことをしていたような気がします。磁気化券の「精算済証」はなかったと思いますが・・・。 この路線に限らず、JRと私鉄への乗換駅でのこのようなやりとり、ICカードが使えない場合には特に心配になりますね。そう考えれば、交通系ICカードってよくできているなぁって改めて思いました。

2025年09月15日

閲覧総数 158

-

20

デリカSWの故障表示・・・

私のデリカSW、今日運転していた時に黄色い警告灯が点灯しました。バッテリーマークだったので、充電警告灯かと疑いました。充電警告灯が点灯するということは、ファンベルトが切れたり、オルタネーターが故障ということが考えられるとのことですが、オルタネータは昨年更新しているし、ファンベルトが切れたら異音や異臭がするからわかるし。それでも、警告灯が点灯しているのは気持ち悪いので、車を停めて三菱のディーラーと相談。充電警告灯の点灯だったら、そのうちエンジンが止まるかもしれないとのことでやむを得ずJAFの救援を頼むことにしました。 そして、西宮の三菱のディーラーに運んでもらって確認してもらいました。すると、いつも担当してくれているIさんから「充電警告灯ではなく、バッテリー液面警告灯の点灯です」とのこと。つまり、「充電警告灯」と「バッテリー液面警告灯」は形がよく似ているのですが、「充電警告灯」は赤色のランプ、「バッテリー液面警告灯」は黄色のランプとなっており、私は黄色いランプだけど「充電警告灯」だと思っていたんですね。 この「バッテリー液面警告灯」は、一般的なバッテリー液が入っているバッテリーの液面が低下した時に警告表示するようになっているのですが、私のはメンテナンスフリーバッテリー(MFバッテリー)なのでこの警告灯は不要なのです。 これが今回のとなったヒューズです。この故障が原因で警告灯が点灯したままになっていたんですね。 ということで、このヒューズを取り外すと点灯しなくなりました。 思わぬトラブルだったのですが、人騒がせな故障表示でした。 ところで、これまで長らく担当してもらっていたIさんが長田区にある同じ系列のディーラーへ転勤するとのこと。かつてはこのデリカSWと同じディーゼルエンジンを積んでいたパジェロに乗っておられたということで、トラブルの対応には強かったのですけど残念です・・・。 もしかしたら、今回のトラブルはIさんが転勤するからということで、思わぬ故障表示を起こして西宮へ行こうとしていたのかもしれないなぁってね。

2022年03月26日

閲覧総数 486

-

21

そろそろお歳暮の準備を・・・

もう今年もあと30日余りですね。 なんて早いんだろう。 特に、今年は早かったような気がする。(←って毎年思っているんだけどね。それだけ歳とったのかな・・・) CMでもお歳暮のものが増えてきましたが、そろそろ準備しなければなりません。みなさんはもう既に準備されましたか? 私のところは大体ワンパターンで、お中元はビール、お歳暮は辛子明太子と決めています。 ビールは遊びに行ったら呑めるし、辛子明太子もうまくいけば分けてもらえることを考えてなのです。(←ちゃっかりしとるわ) だから、お中元の時期は百貨店へ行って品定め(っていうほどでもないけど)していますが(たまに試食ができるものもあるし)、お歳暮はネット又はFAXで注文するので、ちょっと味気ないです。 「だったら百貨店へ行って品定めすればいいじゃん」 まぁそうなんですが、私がお気に入りの辛子明太子は百貨店にはでていないのです。北九州市の戸畑区にある辛子明太子屋さんのもので、私がいつも行っている散髪屋のIさんのお薦め(Iさんは九州人)です。 送り先は私と妻の実家と、私がいつも借りている駐車場のオーナー(妻の親戚なんですが、その駐車料金は0円!)の3件です。 九州からのお取り寄せになるので、送料も入れたらちょっとお高めなんですが、年に一回のことですし、日頃お世話になっているみなさんですからね。 今年はパターンを変えてもいいかなって思いながら、今年もパターンを変えずに辛子明太子を送ろうと思っています。その方が先方も楽しみにしているかもしれませんからね。(←またかよ、って思っているかもしれないけど)

2005年11月25日

閲覧総数 15

-

22

キハ183系の特急オホーツクに乗車・・・

先日、北海道へ行って留萌本線に乗車しましたが、留萌本線の起点となる深川までは特急「オホーツク3号」を利用しました。JR北海道には、新しいキハ261系という車両があるのですが、「オホーツク」はキハ183系が使われているとのこと。 この日は4両編成で運転されていました。 旭川側と札幌側と顔が違いますね。旭川側は貫通扉のついた車両です。 ちなみに、この日の編成は、旭川側からキハ183ー1555+キハ182 21+キロハ182ー2+キハ182ー211の編成でした。 キハ183系は国鉄当時の1981年から製造された車両なので、例えば車内の座席番号はちょっと懐かしいものになっています。 札幌を出発して、旭川方面へ向かいますが、美唄以北の函館本線は直線区間が多いので、車内から見るとこんな感じ。ずっと直線が続いているでしょ? ちょうど反対から特急「スーパーカムイ」が雪煙をあげて疾走してきました。 こんな絵が取れたのですが、ホントはもっと前の席に座ればよかったですね・・・。 深川駅を出発していく特急「オホーツク3号」です。国鉄メイクではないのですが、今でも活躍しているのはすばらしいことです。

2016年12月30日

閲覧総数 457

-

23

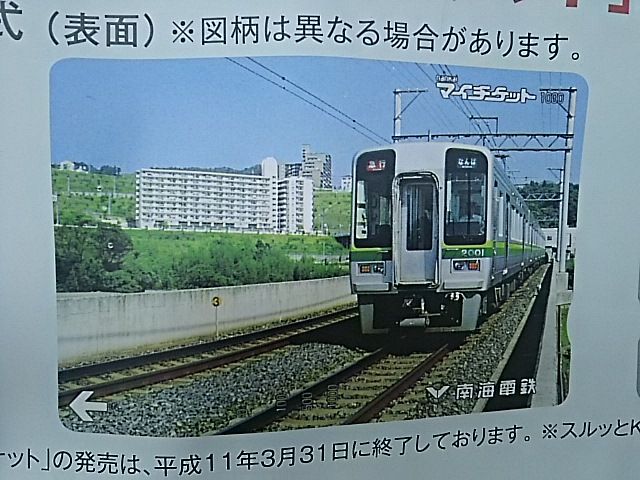

ポスターで見かけた旧塗色の南海2000系・・・

先日、南海加太線の八幡前駅に掲示されていたポスターの中に、ちょっと懐かしいものがありました。 マイチケットというカードの案内のようです。この車両はおそらく登場して間もない南海2000系です。南海電車といえば、長らく緑色の塗色がイメージカラーでしたね。当時、南海高野線の急行用として使われていた2000系は、高野線のほかの車両と同じくステンレス車体なのですが、緑色のラインが引かれています。 その後、関空開業にあわせて緑色から現在の塗色になっただけでなく、2000系自体も一部が南海本線へ移籍するなど状況が変わっています。 この写真は、かなり以前にこのブログで紹介したものですが、南海本線で普通列車用として使われている現在の2000系です。2扉ということでラッシュ時はさすがに使われていないかもしれませんが、南海ではまだまだ古い車両がありますから、当分はこのような使われ方をするんでしょうね。 それにしても、思いがけなく2000系の緑色の塗色を見ることができました。

2017年04月26日

閲覧総数 660

-

24

新大阪駅で見つけたちょっと懐かしいお茶の入れ物・・・

GWも後半、いろんなところへお出かけの方も多いことでしょうね。私のところは、どこへもでかけませんが(苦笑)。 新幹線など鉄道での移動のみならず、車の移動や飛行機の移動でも手元にあるといいのがお茶などの飲み物ですよね。缶入りはもちろんのこと、PETボトルも今や当たり前となっております。ジュース類やコーヒー・紅茶の類は昔からありますが、水やお茶というのは私が子どもの頃はありませんでした。水にお金をかけるなんてあり得なかったし、お茶も缶入りのものってあまり見かけなかったような・・・。 そう思って調べてみると、我が国では1980年に伊藤園が缶入り烏龍茶を、さらに1985年に同じく伊藤園が缶入り煎茶を発売したとのことですので、缶入りのお茶はそのあたりからスタートしているみたいですね。入れ物も、その後PETボトルが登場しているのだと思います。 さて、私が子どもの頃、駅弁などお弁当の時に買うお茶といえば、こんな入れ物に入っていました。 私の年代以上の方なら覚えておられるのではないでしょうか? 少し柔らかめのプラスチックの容器に入れられたお茶です。上のキャップの部分が小さなコップになっていましたよね。細い持ち手もついていて、お弁当とこのお茶をセットで買っていたと思います。 この写真のお茶は、新大阪駅のおにぎり屋さんで売られていたので、昼食のためのおにぎりとこのお茶を買いました。昔は、そのままお茶が入っていたと思うのですが、このお店ではお茶のパックが入っていてそこにお湯を入れてくれました。 久しぶりにこのお茶をいただきましたが、子どもの頃に移動する列車の中で食べたお弁当や家族で旅行したことを思い出しながらいただきました。 そういえば、私の親戚のおばさんの実家は、当時の和歌山機関区(※)の近くにあったそうですが、おばさんが子どもの頃は入れ物が陶器でできていたそうで、廃棄されたその入れ物が格好のおままごとの道具になっていたという話を聞いたことがあります。(※:今のJR紀勢本線紀和駅にあった) 話を戻して、とても懐かしいものを見つけて思わず買ってしまいましたが、古き良き時代を思い出させるものでちょっとうれしかったです。

2018年05月03日

閲覧総数 4084

-

25

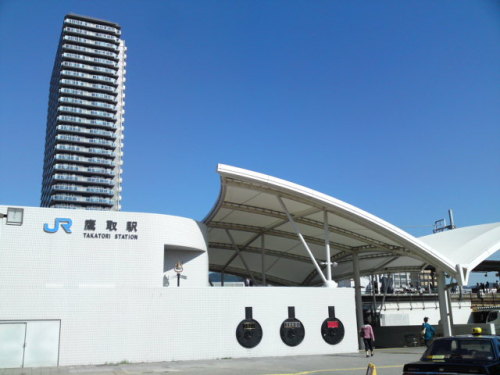

鷹取駅と思いがけなくみかけたもの・・・

先日、鷹取駅周辺に出張した話はこのブログで紹介しましたが、今日はその鷹取駅を紹介します。 前のブログでも紹介しましたが、鷹取駅には国鉄鷹取工場がありまして、主に国鉄の機関車の修理が行われていました。古くは蒸気機関車、晩年でもディーゼル機関車や電気機関車が入場(工場に入ること)しているのを見かけたものです。 今年は水害で運行が中止になってしまいましたが、山口線の「やまぐち号」を牽引するC57の1号機もここでメンテナンスを受けていました、1995年の阪神淡路大震災のときには損傷したこともあったようですが・・・。 そんな鷹取工場ですが、2000年3月末に廃止されてしまいました。跡地は住宅地やコンテナターミナルになったのは、先日のブログでも紹介したとおりです。 そんな鷹取工場を偲んでか、鷹取駅の正面にはこのようなモニュメントが設けられていました。左から1801形、真ん中が9600形、右がC57型のナンバープレートです。このうち、9600形のものが本物のように思いました。(あとはレプリカかと) さて、鷹取駅から列車に乗ろうとホームに上がると、保育園児がホームの端の方にたくさんいるのと、変わった車両が停まっているのに気がつきました。 みんなこの見慣れない車両を見ていたんですね。 この車両は、E6系とよばれるJR東日本の車両で、秋田新幹線の「こまち」に使われる車両だそうです。 ここはJR西日本管内なのになぜJR東日本の車両が、と思われるかもしれませんが、この鷹取駅の二つ大阪よりの兵庫駅から分岐して通称・和田岬線という路線があって、そこに川崎重工の神戸工場があり、そこで製造されたのがこの車両なんです。 この写真の窓のところには、「Kawasaki」のマークが掲げられています。この車両は、Z17編成となるようで、車番はE621-17となっていますね。 ちなみに、今は鉄道車両を作っていませんが、富士重工製の客車は表示を当時運行されていたブルートレインの「富士」のサインを表示していたとか・・・。 ところで、新幹線の線路幅(ゲージ)は1435mm、JRの在来線は1067mmなのになぜって思われるかもしれませんが、現在の台車は仮台車で正式な新幹線の台車ではありません。先方に到着してから、正規の台車に付け替えられます。 話を戻して、鷹取駅にやってきて思いがけないものを見ることができて、よかったです。

2013年09月20日

閲覧総数 195

-

26

ちょっと上品かな、この羽二重餅・・・

先日の福井への出張のお土産、これは定番の羽二重餅は外せないということで、何にしようかと福井駅前のハピリンへ行ってみました。いつもは敦賀で買うことが多い羽二重餅、実は福井周辺の方が種類が多いんですね。結構目移りするくらいありまして、あんこの入っているものなどバリエーションも豊富でした。 その中で買ったのがこの羽二重餅。説明では、漫画「タッチ」にも登場したことがあるものだそうで・・・。って、「タッチ」って読んだことがないからよくわからないんだけどさ・・・。 中はこんな感じの羽二重餅、ちょっと上品な感じですね。 私は、いつも買うものと違って、こっちのほうがいいなぁって思ったのですが、羽二重餅が大好きな上の子どもの感想、「いつものやつがいいかな」だって。こっちのほうがお高いんだけどさ・・・。

2016年06月21日

閲覧総数 647

-

27

三輪トラックをみつけた・・・

先日、初詣で行った安倍文殊院へは奈良交通の臨時バスで向かいました。その安倍文殊院の臨時バス停のところに三輪トラックが置かれていました。最近は全く見なくなりましたが、わたしが子どものころにはよく見かけました。三輪トラックって、バイクにリヤカーをつけたような形ですね。子どもの三輪車に久しぶりに乗ってみるとわかりますが、前輪がタイヤ1本ですから何とも不安定な走行となってしまいます。それでも、かつては多くの三輪トラックが活躍していました。 三輪トラックを製造していたのはこの写真のマツダやダイハツが有名ですが、三菱も軽貨物で作っていましたし、今は自動車を製造していないくろがね(現在、日産自動車の関連会社の日産工機)、愛知機械工業(同じく日産自動車の関連会社)といったメーカーもつくっていました。 ユーザーにしてみたら、四輪車と比べてタイヤ1本分だけ維持費が安くなるし、なにより狭い道の多い日本にはピッタリサイズですから扱いやすかったんでしょう。私の父親も会社の三輪トラックですけど乗っていたそうです。 しかし、三輪特有の不安定な走行性能に加えて道路事情がよくなってくると、三輪よりは四輪の方が安定していますからね。そうなってくると自動車メーカーも製造をやめてしまい、1974年を最後に製造終了となったそうです。 さて、この三輪トラックが置かれていたのは材木屋さんの敷地だったんですが、製造終了後も材木屋さんで使われている三輪トラックをみかけました。木を切り出して運び出すには小回りのきく三輪トラックを重宝していたのかもしれませんね。実物をみたことはありませんが、雑誌に乗っていた三輪トラックには荷台の長さが13尺(約4m)の長尺の三輪トラックもあったそうです。これくらい荷台が長いトラックは今では四輪車で普通にありますが、小回りの点では三輪トラックには及びません。 それからこの三輪トラックにはもう一つ発見があって、荷台のところにナンバープレートがつけられていたのですが、そのナンバープレートがとっても古いものがつけられていました。写真をご覧いただくとわかるのですが、『○6 す 0451』と書かれていますね。地名表記しているところは私の方で消して『○』としていますが、今の車両だと「・451」って表記されるんですけど、1971年より前はこのような表記だったようです。だから、この三輪トラックは1971年より前の製造&登録っていうことになるでしょうけど、今でもう動いているんでしょうか。 このような三輪トラックは博物館とかで保存されているものもありますが、やはり現役で使われてなんぼですからね。今でも活躍している三輪トラックがあれば、いつまでも末永く活躍して欲しいですね。

2007年01月07日

閲覧総数 61

-

28

路線バスの廃車体・・・

今月初めに私の実家へ帰った際に、車を走らせていたら廃車になったバスが解体待ちになっているところを見かけました。ここは、以前にも紹介したところなのですが、その当時とは留置されている車両は、そのときとは変わっていました。(まぁ当然といえば当然なのですが・・・) 手前の白と緑のバスは三重交通、その右側は名阪近鉄バスのようです。いずれも三重県のバス会社ですけど、こんなところで解体されるのを待っているようですね。 同じ敷地内には、大阪市営バスと南海バスもありました。 少し拡大してみました。 向かって右側は、南海バスです。日野リエッセという小型のバスで、今でも活躍していますが、導入時期が初期のもので製造後11年が経過したことから強制廃車(排ガスの規制地域では、ディーゼル車はそのような取り扱いになっている)になったものと思われます。 左側は、三菱エアロスターの天然ガス車です。大阪市営バスはクリーム色に黄緑のラインなのですが、水色のラインは低公害車(天然ガス又はハイブリッド)を示しています。天然ガスのバスであっても、11年を経過したら強制廃車になるのでしょうか? ほかのディーゼル車のように、別の地域で使えればいいんですけど、天然ガスバスに関しては、天然ガスが供給されているエリアでなければ走らせることはできませんからね。 ところで、最近導入される低公害バスは、ハイブリッドのものが多くて、一時期導入が多かった天然ガスバスは減っているように思います。これは、ディーゼルを天然ガスに置き換えてもあまり低公害につながらない、と最近では言われているようで・・・。 また、天然ガスバスの場合は、高圧ガス保安法に基づいて天然ガス容器の耐圧試験を受けなければならない、ということもあって、その辺の費用と手間もかかるんでしょうね。 すぐ近くには、中国JRバスの観光バスの廃車体もありました。エンジン部分が取り外されていました。ほかのバスもこのようにエンジン部分が外されるか、車体ごと海外へ輸出されるのかもしれませんね。 こういう廃車体を見ていると、一台欲しいなぁって思ってしまいます・・・。

2014年01月25日

閲覧総数 8815

-

29

琴電に乗車、思いがけなく懐かしいきっぷにも出会う・・・

先日の高松において、琴電(高松琴平電鉄)の片原町駅近くのホテルに宿泊して、移動も片原町から瓦町経由で琴電志度まで列車で移動しました。琴電に乗るのは久しぶりでした。 片原町駅です。 スーパーとの共同駅のようです。商店街の一角にあって、なかなか特徴的な駅です。 琴電の主力車両は、京急や京王の中古車両でして、写真の1200形は京急の700形だった車両です。 車内の扇風機には、京急を示す「KHK」のマークがありました。 志度線の車両はこの写真の1200形ではなく、名古屋市営地下鉄の18800形や250形だった600形ですが、タイミングが悪くて写真に収めることはできませんでした。 さて、今回の移動は片原町~瓦町~琴電志度を列車で往復することとなりましたが、復路は時間がなくて列車内できっぷを購入しました。 このような車内補充券は、昔の国鉄や私鉄のローカル線に乗ると車掌から買い求めることが多かったのですけど、最近はICカードで乗ることができる線区もあって琴電もICカードに対応していました。でも、今回はICカードを持っていたもののすぐに取り出せなかったことから、車内補充券を買い求めたことにより、このような写真を取ることができました。 このきっぷをよく見えると、運賃のところには「10」と「400」のところに孔があいていますのでこれで410円を表しています。同じように日付のところは「10」のところに孔があいていますので10日を表しています。地図のところをみると、「琴電志度」「片原町」のところに孔があいており、その地図の右側に「上 下 越 小」のところの「上」に孔があいていますので、「上り線」つまりは琴電志度から片原町へのきっぷを表していることがわかります。なかなか考えられたものですけど、最近は見かけることが少なくなりました。 久しぶりに乗った琴電でしたけど、行程の関係から往復に利用することができたのはよかったなぁってね。

2018年11月15日

閲覧総数 364

-

30

和歌山バスに見られる変わったアイテム・・・

先日、和歌山へ出張に行きました。今回の出張先はJR和歌山駅近くだったのですが、JR和歌山駅は市内を走る和歌山バスのターミナルとなっております。その和歌山バスは、新車のバスももちろんあるのですが、最近では阪神バスからの中古車両も多くみられます。 さて、その和歌山バスには、他社にはないちょっと変わったアイテムがあります。 このバスをご覧ください。バスの後方には、行き先が表示される方向幕がありますが、このバスにはありません。最近のバスはLED表示のものもありますし、標準で取り付けられているものが多いと思います。ちなみに、このバスは大阪市交通局(現・大阪シティバス)の中古車両だったのですが、大阪市交通局当時はちゃんと方向幕はありました。移籍に際して取り外されてしまったようですね・・・。 そのうちのこの黄色の丸印で囲まれたところに注目してください。 拡大するとこうなっています。 「市駅 和駅」 「市駅」とは、南海和歌山市駅、「和駅」とはJR和歌山駅を示しています。 さて、この表示は何を示すのか。私も最初は意味が分かりませんでした。これは、郊外路線からやってくる南海和歌山市駅行きまたはJR和歌山駅行きのバスが団子状態で運転しているときに、前を走るバスが同じ行先の時には、次の停留所への停車は前のバスに任せて、当該停留所は降りる人がいなければ通過することを目的として、このような表示があるそうです。最近導入される新車のバスや中古バスには後ろにも方向幕があるので、この表示が見られるのは少なくなってきているとは思うのですけどね。 バス会社によっては、独自のアイテムがあったりして面白いものですね。

2021年09月01日

閲覧総数 437

-

31

ポテトバックでじゃがいもを育てる・・・

先日、じゃがいもの定植をしたところですが、毎年じゃがいもをもう少し植えたらよかったなぁと思うことがありました。ただ、じゃがいもはナス科の植物で連作障害を気にしなければならないものなので、輪作をしているところです。 ところで、じゃがいもは腐葉土などの入った袋でも栽培できるという話は聞いたことがありまして。そういうのにもチャレンジしたら面白いかなと思っていました。そして先日、いつも行くコメリへ行くとこんなものが売っていました。 カルビーのポテトチップスの入れ物に酷似したパッケージですね。 中はこんな感じになっています。木の繊維がたくさん入っていて、ここに肥料なども入ったオールインワンの状況ですね。 そのパッケージに植えたのは、この二種類。「ぽろしり」はカルビーのポテトチップスと同じイモができるようです。また、もう一つはベタですが男爵イモ。メークインは、畑に植えているので違うものにしてみました。 こんな感じで家の向かいにある義弟の庭を借りてセッティングしました。 パッケージだけだと倒れてしまうので、竹の棒を立てて針金で結んで転倒防止としました。 ちなみに、このような栽培方法も試していかないといけないなぁと思っています。今借りている畑はあと3年で返さなければならないので、プランターでの栽培とかも試していく予定にしています。

2022年03月19日

閲覧総数 521

-

32

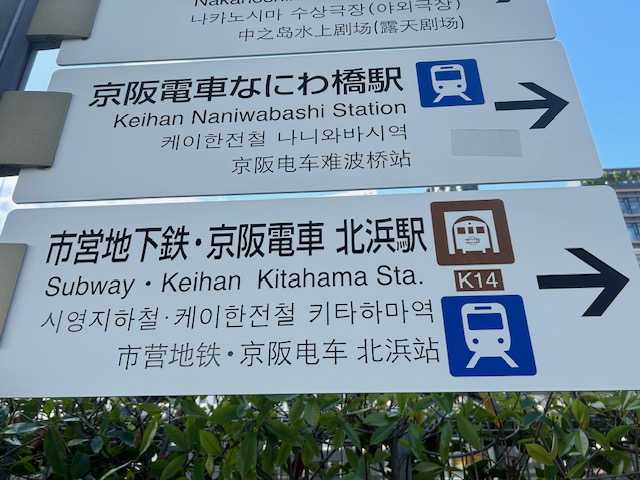

「マルにコ」マークを探せ 第9回 中之島公園にて

先日、中之島公園を歩いていた時、公園内の案内看板に「マルにコ」マークを見つけました。 地下鉄堺筋線を示す茶色のサイン、その地下鉄の絵には「マルにコ」まーくがあります。 また、こちらには地下鉄谷町線のカラーリングの紫色に「マルにコ」まーくがありました。 いずれも『市営地下鉄』の文字も残っています。個人的には、今の「大阪メトロ」って東京メトロの二番煎じみたいなネーミングはなじまず、「市営地下鉄」とか「市バス」という方がしっくりくるんですけおね。 それはさておき、中之島公園でこのように今でも市営交通時代の表示が残っているのですが、いつ置き換えられるかわからないので、すぐに写真を撮りました。

2023年06月09日

閲覧総数 98

-

33

下井阪駅・・・

ふらっと立ち寄った駅を紹介するこのシリーズ、第47回目はJR和歌山線の下井阪駅です。先日紹介した田井ノ瀬駅から五条方面へ6駅移動したところにあります。 岩出駅と打田駅の間にある無人駅です。 こんな感じの無人駅、ホーム長は6両分は十分にあるようです。 この日は、この駅の近くに出張で行きました。とても蒸し暑い日でした・・・。

2024年07月22日

閲覧総数 169

-

34

どんどん取り締まればいいのでは・・・

身体障害者らに交付される「駐車禁止除外指定車標章」を不正利用したとして、大阪府警は3日、買い物代行会社の男性社長(36)を偽造有印公文書行使容疑で書類送検した。大阪・ミナミでは、標章の不正利用が疑われる駐車が散見され、府警が警戒を強めている。 書類送検容疑は5月29日、大阪市中央区の府道で、偽造された標章を社有の軽乗用車に掲示し、府警が指定する有料の駐車スペースに不正に駐車したとしている。府警は8月、同社従業員の中国籍の男性(28)も同容疑で逮捕している。 府警交通指導課によると、男性社長は数年前からSNS(ネット交流サービス)で偽造標章を販売する中国人らと連絡を取り合い、今回を含めて計5枚ほど購入していたという。今回の偽造標章は5万円で購入したといい、「駐車料金を浮かしたかった」と話しているという。男性従業員は黙秘している。【毎日新聞ネット版から引用】 この「駐車禁止除外指定車標章」。時折明らかに駐車禁止のところに置いている車を見てみると、この標章がダッシュボードに置かれていることがあるのですが、全てがすべて身障者が使っているとは思えないのです。もちろんそんな目で見てはいけないのですが、こういうことがあるとそういう目で見てしまいますよね。 いつだったか、警察官の人と話す機会があった時にこの話を聞いたことがあるのですが、こういう事案を踏まえて取り締まりを強化すると身障者の団体から抗議が寄せられるとか・・・。いやいや、正しく使っているなら抗議する必要ないじゃん。使ってないクソタワケがいるから警察の皆さんが不正使用は許さない!って取り締まりしているんだから。 私は実際に不正使用して取り締まられる様子をみたことがありますから、「やはりこの標章は怪しい」って思うようになりました。正しく使っている人はもちろんおられるとは思うんだけど。 本文にあったように、警察はもっと厳格に取り締まればいいんですよ。団体から抗議が寄せられても、「正しい使い方されているなら何ら問題ないはず。そうでないクソタワケがいるから取り締まっている」ということで突っぱねてやればいいと思いますけどね。

2024年09月03日

閲覧総数 109

-

35

2025秋 東京へ・・・(その2)東京ドームとそこからの帰り道・・・

先日のPerfumeのライブが行われた東京ドーム。私はプロ野球の試合でもライブでも来たことがありませんでした。野球博物館はありますけど、このドームの中に入るのは初めてでライブが始まるまでの間、ドームの中を見ていましたが、その中で真っ先に気になったのがこれです。 天井につるされたスピーカー。プロ野球ファンだったらご存じかと思いますが、1990年6月6日の日本ハム=近鉄戦において近鉄のブライアント選手が日本ハムの角投手から高さ43mにあるこのスピーカーにぶち当てて認定ホームランとなったんでしたよね。おそらくここには当たらないとされていたのに、ここへぶち当てるブライアント選手の規格外のパワーはすごいものですね。ドーム球場でなければ160mくらいは打球が飛んでいただろうなんて言われていたのを覚えています。 ちなみに、スピーカーではなく天井にぶちあてたのは1988年7月4日の日本ハム=阪急戦において阪急のウィリアムズ選手だそうです。これは当時プロ野球ニュースで見た記憶があるのですが、確か三塁側のスタンドに落ちてファールになったように覚えています。 さて、23日に行われたPerfumeのライブの来場者は5万人。退場時にはエリアを区切った分散退場となっていまして、これはおそらくほかのライブ会場でも同じだと思います。この日、私のいたエリアは結構待たされましたが、結局外へ出るのには時間がかかるんですよね。要するに、外へ出るには回転扉に入って出るのですがこの回転扉は一人ずつしか入れないことになっているので、どうしてもそこで大渋滞となってしまうのです。ドーム全体を膨らませるために気圧を高くしているので仕方ないのかもしれませんが、大阪ドームはこんな感じではなかったんだけどな。構造の違いでしょうね・・・。 それから、外に出たのはいいんだけど、この日ホテルを取っていた大井町までどうやって帰るか? 普通に考えたら、水道橋駅から総武緩行線で秋葉原経由で京浜東北線なのですが、おそらく大混雑だろうと予想して、地下鉄後楽園駅へ向かうことにしました。後楽園駅は地下鉄丸ノ内線と南北線があって、丸ノ内線は新宿方面と池袋方面、南北線は渋谷と東急目黒線方面直通と埼玉高速鉄道線直通方面と行き先が分散しているのに対して、水道橋駅は新宿・中野方面と秋葉原・千葉方面の二方向だけ。そういったことを考えてライブや野球を見に来ている人だったらどうしているのかわからないけど、私は地下鉄後楽園駅から南北線で大岡山を経由して東急大井町線に乗り換えて大井町へと向かいました。お金はかかるし時間もかかったけど、そんなに混雑していなかったし奇跡的にいずれも座れた上、快適に移動することができました。 こういった大きなハコで行われるライブやイベントなどは、帰りの混雑をどう回避するかということを考えるのですが、あまり土地勘のないところなので今回のルートが正しかったのかどうかはわかりません。でも、大混雑を回避できたと思っています。

2025年09月27日

閲覧総数 120

-

36

Perfumeのあ~ちゃん、結婚発表・・・

3人組テクノポップユニット・Perfumeの“あ~ちゃん”こと西脇綾香(36)が11日、一般男性との結婚を発表した。この吉報に“古巣”からも祝福が寄せられた。 あ~ちゃんはこの日、「この度、一般男性と結婚しました」と電撃発表。お相手について、「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれている ファンの人です!笑」と明かし、「ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう!やったね!」とつづった。 この幸せな報告には、メンバーのかしゆか、のっち、長年振り付けを担当するMIKIKO氏やグループのオフィシャルアカウントも「いいね!」で反応。きゃりーぱみゅぱみゅやホラン千秋ら芸能界からも多数の祝福コメントが寄せられた。【ENCOUNTから引用】 今日の昼休み、ネットニュースを見ていて「えっ? うそやろ!」って思わず声に出してしまったのがこのニュースです。9月のライブの前に今年いっぱいでコールドスリープを宣言したPerfumeの三姫。これまで長らく活躍してきたわけだから、それも仕方ないよなぁと思いつつ、「結婚します」なんていう話が出なかったらいいなぁと思いつつも、そろそろそういう話もあってもおかしくないよなぁと複雑な気持ちでいました。そして今日、このニュースを改めて見て思ったこと、「コールドスリープの意味はこれだったんだなってね。 さて、よく芸能人が結婚する相手のことを「一般男性」と称しますが、この「一般男性」ってどんな人なんでしょうね。とりあえずは「芸能関係者ではない」ことを表しているのでしょうか。芸能人が芸能人と結婚するのは同じ業界同士だから別に不思議ではない。しかし、「一般男性」となれば、例えば私も「一般男性」なんですけどね。しかも「心からPerfumeを応援しているファン」なんですけどね。もちろん、Perfumeファンはみんなそうなんです。でも、私のようなしがないサラリーマンが相手であるわけがない。最近はやりのIT企業社長とか有名企業御曹司とかそんなパターンになんだろうか? 逆に普通のサラリーマンだったら・・・それはそれですごいけど、そんなことでなかったらいいのかなぁ。 話を戻して、あ~ちゃんだけでなく、かしゆかやのっちもそうなるんだろうけど、そういったところはファンとしては見守っていかなければならないんだろうね。複雑な気分だけど・・・。そんなことを思いながらもやもやしていましたが、とにかくあ~ちゃん、おめでとうございます!

2025年11月11日

閲覧総数 128

-

37

今日は妻の誕生日・・・

今日は私の妻の誕生日で夕食はここへ行きました。 焼肉屋さんの「鶴兆」です。チェーン店で私の息子は行ったことがあるとのことでしたが、私も妻や娘も初めて行きました。焼肉屋さんというと、最近はバイキング形式のところが多いのですが、ここはバイキングではなく、食べたいものをチョイスする従来通りの形式でした。今日は妻の誕生日なので、肉を焼くのも私や娘が行って、ビールも飲んでもらって食事を楽しんでもらいました。 ところで、妻は60歳を迎えたので本来ならもっと大々的にホテルの食事とか寿司屋さんに行くことを考えたのですが、妻の希望はそんなところに行かなくていいとのことで、それだったら近いところで食べたいものにしようということにしました。 妻と結婚して来年で30年、いつまでも元気でいてほしいと思っています。

2025年11月16日

閲覧総数 105

-

38

特急で移動しながら仕事・・・

今日は昼から兵庫県姫路方面へ出張でしたが、午前中に片づけなければならない仕事が片付かなかったため、パソコンを持って移動中に続きをすることにしました。 ちょうどおあつらえ向きに特急「スーパーはくと」が利用できることがわかり、それに乗って姫路に到着するまでに片づけることができました。 最近のJR西日本管内の特急はオール指定席ですし、私はJR西日本の会員になっているので座席確保もスマホで手軽にできることから、今回はこんな席にしてみました。スーパーはくとの車輛の姫路方の車両はこんな開放感のある車両なんですよ。本当ならゆったり車窓を眺めたいところだったのですが、半分以上仕事していましたね・・・。 仕事が終わって、帰りは三宮のなじみの串カツ屋さんで串カツいただいて帰りました。

2025年11月19日

閲覧総数 150

-

39

変わった場所にあるバス停(姫路市営バス 姫路火力バス停)

今日、3日間の出張から帰ってきました。出張先は兵庫県姫路市。姫路は今の部署になって何度も行ってます。 その出張先でバスに乗りましたが、バス停で面白いものを見つけて写真に撮りました。 まず、写真をご覧ください。この場所はどこにあるでしょうか? 門の向こうに海が見えますね。バスが停車しているのは、どこかの工場の敷地の中? でも、普通はバス停って「工場の前にはあっても、工場の中にはない」ですよね。 正解は、関西電力の姫路第一発電所の敷地の中なんです。バス停の名前は「姫路火力」。そのままですね。どういう経緯で発電所の敷地の中にバス停があるのかわかりませんが・・・。 このバス停にバスがやってくると、門が開いてバスが敷地の中に入ってきます。そして、発電所内のロータリーをくるっと一周して方向転換して、バス停に停車します。 このバス停にやってくるバスはJR姫路駅南口から山電(山陽電鉄)飾磨駅を経由しているのですが、本数はそんなに多くありません。主に朝と夕方だけです。発電所やその近くにある工場で働く人向けなんでしょうね。実際、発電所の方から歩いてくる人もいたし、私達よりも前に待っていたおばさんもおられました。全く利用されていないというわけではなく、ちゃんと利用されているんですね。 ところで、運行しているバス事業者は姫路市営バス。兵庫県内にはいわゆる公営バス事業者(自治体が運営している)がこの姫路市と神戸市、明石市、尼崎市、伊丹市と5市もあるんですよ。 姫路市には兵庫県西部では有力な民営バス事業者の神姫バスがあるのですが、姫路市営バスはノンステップバス(乗降ステップがなくて、乗り降りしやすい)の導入を積極的に行っています。この写真のバス(いすゞ エルガ)もノンステップバスでした。 このバスに乗って姫路駅近くのホテルまで帰りましたが、その経路がまた複雑。このバス停を出てからは、しばらく工場地帯の中を走ります。バス停名も「山陽製鋼前」とか「関電倉庫前」とか「製鋼所北門」といった如何にも工場地帯のような名前のバス停を過ぎて、飾磨の街中を走るのですが、かなり狭い道を通ったりするので、「いったいどこまでいくのだろう」って不安になりました。 それでも、広い道に出れば、あとは道路の混雑は仕方ないとしても姫時駅の方へちゃんと着きました。 出張先で乗るバスは、不安もありますがなかなか面白くて、一緒に行った上司もちょっとした旅気分を味わえたようでした。

2006年03月15日

閲覧総数 796

-

40

五條市のシダーアリーナと温泉へ・・・

今日は、下の息子のバスケットボールの練習試合のために、五條市のシダーアリーナへ行きました。ここは、以前も行ったことがあります。 ここは、特産の吉野杉をふんだんに使った体育館で美しい建物です。 今日の練習試合は、GWということもあってか他府県からの参加もあって、愛知産業大学三河高校や福井商なども来ていました。 息子は試合に参加していましたが、いいところなしでした・・・。なにかテンパっているようで。私は1試合目だけ見て、その後はシダーアリーナのある上野公園を散策していました。 ちなみに、「上野公園」は「こうづけこうえん」と読みます。きれいに整備された公園です。 私にはこっちのほうがいいですね。野球場は、両翼92m中堅120mの広さで、外野の芝はきれいでした。 サッカーのグラウンドもありまして、試合をしていました。 さて、練習試合は夕方までありましたので、私はシダーアリーナを離れて3kmほどの「金剛乃湯」へ。ここは、ネットで探していたら偶然ヒットしました。五條市のリバーサイドホテルの一角にあって、国道24号線沿いの建物から少し中に入った感じになっています。 初めて行った温泉なので勝手がよくわかりませんでしたが、脱衣場のロッカーが番台でカードキーをもらってそれを差し込むようになっていました。このタイプは初めてでした。 温泉の方は、ぬるっとしたお湯で昨日行ったあきのの湯と似ていました。そんなぬるぬるしたお湯の場合、転倒しそうになるものですが、ここでは転倒防止のために畳地のようなものを床に敷いていました。これも初めてのパターンかな・・・。 サウナもあって昨日に引き続きのんびりしました。二日連続して温泉に入れるとは思いませんでしたが、こんなこともいいですよね。 ちなみに、2日連続していい温泉に入ったので、肌がとてもツルツルになりましたよ。またどこか行ってみたいなぁってね。

2019年05月04日

閲覧総数 476

-

41

【しまいこんでいた写真シリーズ】第37回 吉備醤油・・・

忘れかけたときに突然思い出す「しまいこんでいた写真シリーズ」。今回は、桜井市内で見かけた看板です。「吉備醤油 大和香具山 吉田醸造所」と書かれています。吉備醤油とは、吉備醤油醸造元のことで桜井市内に醸造所があるそうです。銘柄はその名のとおり「吉備醤油」と「タカラソース」とのこと。同社のHPには一升瓶に入った醤油の写真がありました。私の実家では一升瓶の醤油は使っていませんでしたが、亡き義母さんがどこかの醸造所の醤油を使っていたのを思い出しました。銘柄は覚えていないのですが、一般的なキッコーマンとかヒガシマルではなかったかと。 奈良県醤油工業協同組合のHPによると奈良県には19の醸造元があるそうで、私の住む王寺町にはないものの、近隣の三郷町や斑鳩町にもあります。関西で醤油といえば、和歌山県の湯浅とか兵庫県の竜野が有名ですけど、奈良県にもこんなにたくさんの醸造所があったんですね。 さて、こういう看板はある日突然姿を消すことがあるので、できる限り写真に収めようとしています。でも、タイミングが悪いと写真にとれなくて、また次の機会にと思うとその機会がなかったりするので難しいものです。この写真も、一回通り過ぎてもう一度もどって写真に収めましたんですよ。

2020年10月29日

閲覧総数 420

-

-

- 楽天市場

- 【楽天上半期ランキング 2025】|[…

- (2025-11-23 22:29:16)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 【楽天】整えスイーツ用◎計画的にポ…

- (2025-11-23 21:10:04)

-

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 説教のプロになることです。

- (2025-11-23 07:30:51)

-