全58件 (58件中 1-50件目)

-

職種研究 第一回

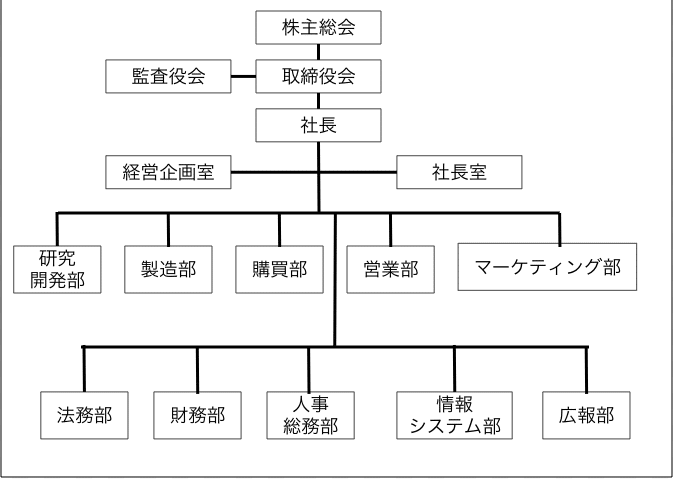

営業・経理・エンジニア・開発職など、この世に存在する職種は多岐に渡ります。一つ一つの職種を調べていくことも大事ですが、会社の組織図も頭に入れておくと、組織で働くという事をよりイメージしやすくなります。組織という言葉を広辞苑で調べてみると、「ある目的は達成するために、分化した役割を持つ個人や下位集団から構成される集団」と定義されています。目的達成のための集団だという点が骨格になりますが、それ以外のポイントは、役割分担がはっきりしている個人や団体が構成メンバーであるということです。たとえば、会社であれば企業理念や会社維持という目的を達成するために、個人が振り分けられた業務を担当し、協力して仕事を行う集団ということになります。会社というのは組織として見られる条件を備えた、典型的な存在だといえるでしょう。また、アメリカの著名な経営者であるバーナードは、「組織」の定義を「意識的に調整された2人またはそれ以上の人々の活動や諸力のシステム」だとしています。下記は主に製造業の組織図です。(※この企業はあくまで架空の企業となります。)利益を最大化する為に組織された団体が、営利企業です。社長含め2,3人で上記に表した機能を全て担う小規模企業もあれば、数万人もの大人数がそれぞれの才能や得意な事に注力して業務を行う大手企業もあります。企業活動は、市場調査 ⬇︎戦略策定 ⬇︎商材(商品)を企画・製作 ⬇︎広告宣伝 ⬇︎営業・販売・アフターフォロー ⬇︎業績確認・評価 ⬇︎新規サービスの検討 ⬇︎市場調査といった流れを繰り返します。職種研究の際はその職種で働いている人のイメージを作り、組織図に当てていくと企業で働くイメージが更に具体的になります。組織図の種類組織はざっくりと分けると、3種類あります。『機能別組織』『事業部制組織』『マトリックス組織』になります。『機能別組織』とは上の図で表現しているような組織になります。それぞれの部に役割機能(開発・営業・管理etc)を持たせます。事業形態が単純な事業に適した企業が採用する組織形態です。(上記図で示した組織図になります。)機能別組織について『事業部制組織』とは製品別、顧客別に事業単位を区切った組織になります。顧客や製品の特性、ビジネスの仕組みが異なる事業を複数運営する企業が採用する組織形態です。事業部制組織について『マトリックス組織』とは機能別と事業部制をマトリックスにした組織形態になりますどの組織形態が優れているという訳ではなく、どの組織形態にもメリット・デメリットがあります。企業規模や事業特性、成長戦略などに合わせ企業が永久に検証・改善し続ける課題の一つが、この組織編成です。 マトリックス組織について今回は、まずは職種という会社全体の一部ではなく全体像を把握するために必要な組織図をお伝えしました。職種分析だけでは、入社後に想像していた働き方と違っているなんて事も起こりかねません。現在はもっと組織もこういった組織図という経営学の観点から以外にも、人事マネジメント論の観点から考えたティール組織やホラクラシーなどもあり、ベンチャー企業や、リモートワークの影響もあり多様になってます。まずは、ベーシックな組織図として上記の組織図をぜひ頭の中に入れておくと良いかもしれませんね。

2020.10.18

コメント(0)

-

どうあるべきか

漢方薬のツムラの企業理念は、「病気を治すのではなく、体を治す」です。病気は「体のどこかが悪い」という原因に対して、体調や健康状態の変化を通じて表れる「結果」なので、体を健康にすれば、悪い結果がアウトプットされることはない…。つまり、「病気」を治す必要はなくなる、というシンプルかつ本質的な理念です。この理念を弁えたツムラの社員は、おそらく「病気の治療にはウチの製品がオススメですよ!」という営業トークも、行動も、思考も、行わないでしょう。なぜなら、「わが社の扱う商品は、何に対してどういう問題解決を提案するか」を理解しているからです。商品企画も販売戦略も、「体を治す」という理念に従って決められ、「風邪を引いたらすぐ○○○」という他社とは違った、独自路線を歩むこともできます。このように、自分の役割や行動を正確に定義付けておくこと、つまり行動の動機付けを的確に行うことは、やたらめったに行動する以上にずっと大事なことです。このように、短くも物事の本質を突いた名句を見たら、色々な対象に当てはめてみたくなります。人間関係なら「癒すのではなく、夢を育てる」「悩みを聞くだけでなく、決断させる」では、転職ならどうか。「転職のやり方ではなく、職業観を変える」になると思います。仕事が楽しみなら、そこに行き着くための転職活動も楽しい。逆に言えば、どれだけ恐怖や笑いで本質をごまかしても、肝心の仕事が楽しみでなければ無意味です。「仕事って楽しいんだ!」「早く自分も社会に出たい!」と思うことで、行動が変わり習慣が変わり思考が変わりそして、達成が自覚でき、結果に自信を持てるから。「正社員になったら遊べる」「転職活動が終わったら苦がなくなる」といった「課題のモグラ叩き」など、やっても無駄で何の意味もありません。結局のところ、自分が、どうするかより、どうあるべきか。それが大事だと思います。

2012.08.29

コメント(0)

-

コピペ

どんなことでも、コピペ文化というのは恐ろしい。というのも、コピペ文化が一番はびこっているのは、私たちインターネット世代よりも前の世代のほうが、多いと思うのは私だけでしょうか。物事というのは、部分から全体が規定されるのではなく、全体から部分が規定されます。しかし、全体から規定されることをいいことに、全体と部分を混同して定義している場合が多いように感じます。例えば、高校生はこんなもんだろう。大学生はこんなもんだろう。新入社員はこんなもんだろう。こういった、恣意的思想を持った人は信用するに値しません。なぜなら、「人」を見ていないからです。面接を受けるときや、面談をしていていつも思うことがあります。「俺もお前を見てるからな」結局コピペです。先入観は、その人の経験則によるものであるから、学ぶほど謙虚にならねばなりません。物事がわかったと思ったときは一番の落とし穴であると思います。それは、わかったというレベルが相手を介在していなければ無意味だからです。○○学○○論○○術など、いろいろな体系があります。歴史の先輩方がまとめたこれらの思想は非常に崇高であると私は考えます。しかし、体系的に学べる崇高なものでさえ、うのみにし、正解であると思うのは大間違いだと思うのです。自己言語として咀嚼して、きちんと伝えられること。その必要性が、なぜこの現代に取り上げられないのかは疑問です。簡単であること。シンプルであること。その前提となるのは、人間を見ているということが前提だと思います。それがなく、言葉尻をつつくのは誰でもできるからです。人の個性や、努力は、その人の動機と工夫に現れます。それを無視して、正論を振りかざすことに何の意味があるのでしょうか?人間を見ること。正論と方法論。論より証拠。証拠とは、実践による結果と成果、そしてそこに至ったプロセスを見ること。それが重要だと私は感じます。

2012.05.23

コメント(0)

-

半分の設定

昔、国語の授業で「徒然草」の一節を習いました。 その中に、木登りを終え、まさに木から降りんとする弟子に、師匠が「気をつけろ」と言う話があったことをなんとなくこの頃思い出しました。 普通なら、登り始めや頂上にいる時にこそ「気をつけろ」と言うところが、師匠はもう無事に降りられそうなところで、あえて注意しました。 それだけの話でした。 どんなことでも、初めは緊張して慎重になるものですが、場数を踏んで安心が生じると、初心を忘れることがあります。 経験不足よりも、慣れと慢心から来る失敗の方が怖いものです。 人間も、例えば新入社員なら、初仕事を控えて緊張感が高まった時期には風邪も引きにくいし、あらゆることに注意力が高まっていて、人間的に堕落すること、つまり「木から落ちること」はあまり起こりません。 しかし、いざ「新入」という冠が取れてくる順境の時期を手に入れると、何の障害もないはずが、自滅していく人は少なくありません。 何でもそうだと思いますが、 「期限に間に合えばいい」 「上司に怒られなければいい」 「ばれなければいい」 という当たり前のレベルが目標になったら、仕事は恐ろしくレベルの低い自己満足のものしかできないでしょう。 「山中の賊を討つのは易く、心中の賊を討つのは難し」 と言うように、目に見える外的な「敵」を打ち破るのはできたとしても、自分の心をごまかすのは簡単で、ついつい甘えを許し、いつしか自分の怠慢に叩きのめされて惨めな気分を味わうこともあります。 慣れ、親しみ、「自分はこれが得意だ」と思い始めた時が、既に衰退の始まりですね。万事、心して臨みたいものです。 徒然草の話はいわば 「四○○キロの道なら、三六○キロの地点が半分だ」 と言っています。 常識的にも物理的にも、そういう言い方はおかしいかもしれませんが、目標達成の面から言えば、やはり真理を含んだ言葉だと改めて感じます。 せっかく努力したことは最後で手は抜けませんね。 緊張が解けようとするまさにその時、そこが一番危ないもの。 普通の人よりも遅めに「半分」を設定し、自分の緊張感を今一歩高めるよう、心掛けましょう。

2012.05.17

コメント(0)

-

ポジティブになれ?

ポジティブネガティブなんだか、よく聞く言葉だが実体がない。ポジティブだろうが、ネガティブだろうがそんなものはどうでもいいと思っている。やるそれだけだ。やればやる気になる。要は、モチベーションなんてものは、後からついてくる。ついてこないのであれば、やる「意味」を見いだせていないわけだ。だから、ポジティブシンキングなんてものはいらん。近頃、そのような本が巷で近年異様に流行っているのがそれを証明している。本が売れるのは、それが結果に結びついてないからだろう。それは、あたかも「3日で英語がペラペラに!!」のような宣伝文句の本が売れるのと同じ現象だ。買っているのは、自己満足感にすぎない。しかも、その自己満足は成果に結びつくことはない。なぜなら、その場しのぎの対策しかないからだ。ボーリングでいえば、ガーターすれすれでピンが一本倒れただけだ。真ん中は残っている。ポジティブとは、主体的に物事に取り組む姿勢をいう。では、主体的とは何か。主体的であるとは、自らが自らの目標のために努力をし続ける様である。そうであるならば、ポジティブになるには目標を設定し、そのために毎日小さな努力をコツコツ続けることに他ならない。そして、そこに相手を介在させることで自分の自己省察・自己改善を行い、自己確立をしていく作業が不可欠なわけだ。そして、その結果としてポジティブな考え方ができるようになるだけだ。そうであるならば、一番必要なことは、自分が心から同意していることを続けることそれだけだ。もっといえば、自分が心から同意していることをやるということだ。だから、「ポジティブになれ」というのは、無意味な言葉だ。

2012.05.16

コメント(0)

-

失速

100m走の選手が走る距離は、100mではありません。 「え、100m走るでしょ?」と思われるでしょうが、100mというのは、タイムを競っている部分の距離のことで、実際はもっと走っています。 100m走の競技の中継を思い出すと分かるはずです。 100m地点にゴールラインがありますが、そこの部分でも全力で走っていて、ゴールラインを越えてももう少し走ってますよね。 当然です。 本当に100mぴったりしか走らないのであれば、後半の10mぐらいは失速してしまいます。 全力で走り抜かなければならないのです。 当たり前のことですが、100m走に大切なのは、「100mを走ること」ではなく、「100mを全力で走ること」なのです。 そのためには、100mの位置で止まるのではなく、100mの位置よりもっと向こうまで走らなければなりません。 失速させるのは、ゴールしてからなのです。 これは何かにつけても、同じことではないでしょうか。 何かしらの高みを目指す場合には、「このラインまででOK」というラインが見えたら、そのラインに向けてだんだん失速してしまいがちです。 そうなると、いつしか中途半端なマイナーチェンジで終わってしまうんですね。 OKのラインが見えたとしても、そのもっと先まで目指してみる。 そうすることで、OKラインを突破してもまだ全力で行けます。 「これぐらいが、OKラインだろう」と推測して力をセーブするほうが、効率的に思えます。 でも、力をセーブすれば失速をします。 失速をしないためには、OKラインの推測などせず、もっともっと高みを目指すべきなのです。 知らないうちに、相手が求めるOKラインを超えていた。 そのような仕事ができる人に、技術や感性がついてきて、信頼と評判という何にも勝るものを手に入れることができると思います。

2012.05.07

コメント(0)

-

会社の言語

仕事を 『社会の何かしらの課題や問題に取り組み解決すること』 だと定義したとき、相手が欲しているものをいかに提供できるかという視点になります。 法人営業や就職活動では相手といえば企業です。 私は、企業の言語は会計をベースにしていると考えます。 私はリースの営業を行っていたので、そこから少しでも役立てることができれば幸いです。 会計? 経営コンサルタントみたいに数字だけ並べて提案するの? なんか、かたっくるしくてやだ。 数字人間にはなりたくない 私は数字は苦手です とか思うかもしれません。 しかし、相手がいる以上、商談での提案を成し遂げる上で、共通言語を話さない限り話は通じないのでしょうか? そんなものを知らなくても経営している社長さんはいるといいます。 利益のことしか考えてないと。 はい、そうです。 利益という言葉自体が会計視点に根ざした言葉です。それは、損益計算書でより詳しく細分化されています。 私は帳簿上の仕訳ができるとか、精算表を作れるとかそういうことは必要ないと思っています。 そういうのは、経理のプロに任せておけばいいです。 要は、会計「視点」で仕事をするということです。 社長さんも簿記1級やBATICを持っていなくても、会計の視点で経営しています。売上を最大化するために、できる限り費用を減らすという視点は必ず持っているし、少なくとも興味を示すことは間違いないです。 貸借対照表は皆さんご存知だと思います。 貸借対照表とは、バランスシート(B/S)と呼ばれ 企業が保有している財産の状態を示すものです。 本来は、左(借方)に資産、右(貸方)に負債・資本が記載されています。 ここでは、資産のみ言及します。 資産は大きく分けて 『流動資産』と『固定資産』にわかれます。 さらに 流動資産は 当座資産と棚卸資産にわけられます 固定資産は 有形固定資産と無形固定資産にわけられます 要は 資 産 ↓ ↓ 流 動 資 産 固 定 資 産 ↓ ↓ ↓ ↓ 当座資産 棚卸資産 有形固定資産 無形固定資産 ■流動資産:当座資産と棚卸資産があります。現金に成りやすい度合いで区別しています。 ※流動とはお金にしやすいということ、お金は流動的(様々なところへ流れる血液のようなもの)だということです。会計上は1年以内に現金化可能な資産のことです。 ●当座資産:時間の経過か所定の手続きを経て、換金される資産です ※要は、すでに販売・契約行為を終えた状態の資産です 現金 当座資産 預金 短期貸付金 売掛金 受取手形 ↑上に行くほど現金化がしやすい状態です。 ●棚卸資産:現金化するためには、加工か販売行為が必要な資産です ※要は商品として売らなければ、換金できない性質の資産です 商品 製品 半製品(この後、何らかの部品と組み合わせる予定の中途半端な状態) 仕掛品(加工を施し、付加価値をつける) 部品(加工を施し、付加価値をつける) 原料(地球から取れたての状態) ↑上に行くほど売りやすい状態にある ■固定資産:長期保有によって価値を生む資産です。大きく分けて有形と無形に分かれます。 ●有形固定資産:売買目的ではなく、設置と稼動によって間接的に経営に貢献させる目的で購入する資産 ※要は、製品を作るために持っている「モノ」です。それらはきちんとコストとして製品の原価として加えられます。 土地 建物 機械 器具 設備 車両運搬具(要は社用車などです) ●無形固定資産(権利の保証によって換金性をもちます) ※要は、持っていればお金が生まれる権利のことです 特許 営業権 有価証券 以上が、資産についてです。 企業は、最小限の有形固定資産でいかに流動資産を増やすかを考え営業します。 また、そのために最適な棚卸資産を形成するために生産計画を立てます。 これを日常の日本語になおすと 会社は、できるだけ少ない生産設備、労力でお金を増やせるかを考えて経営しています。 また、そのために製品の在庫をいつでも適当な量確保しておくために、製品をつくる量を計画しています。 ということです。 そして、 あなたは流動資産を増やせる提案が営業ができていますか? あなたは棚卸資産を最適化する提案ができていますか? あなたは有形固定資産を最小化する提案ができていますか? それらがなく 「うちの商品はいいんです!!」 と言っても 「で、どうしてくれるの?」 と言われるだけです。 言語がかみ合っていません。 アピールするべきモノや、提案すべきモノは相手の問題解決のためにあるべきです。 その上で、自分が扱っている商材や商品、サービスができる「こと」を考えるべきです。 それが、なければ数打ちゃ当たるという考えの下、闇雲に行動するまでです。 そして、ストレスをためます。 上記の視点を考え、自分の商品でどうやったら相手の利益に繋がるような提案ができるかを考えることが、営業であり、するべきことではないでしょうか? そう考えると「やりたいこと」というのは意味を成さない言葉です。 それは取り組むための対象が不在だからです。 問題を解決するためには、当たり前ですが「相手」がいないとできません。 私は、営業をしていて商材やサービスを売ることしか考えていない時期がありました。 商材やサービスがどうやったら売れるだろうとずっと考えていました。 そこに、相手は不在で、自分がどうやったら売れるかばかりを考えていたわけです。 そして、この視点を先輩や本を通して教えていただいた際には面白いように売れました。 そして、何より長期的にお取引いただくお客様が増えました。 会計視点は相手の求めるものを見出すひとつのツールです。 その視点ががなくても商品やサービスは売れる場合があります。 そして、それは相手に1回しか使えません。 それは、 だませばいいわけです。誇大広告や、キャッチーな文言を並べれば売れることもあります。しかし、そこに集まるのは語弊を恐れず言えば「質の低い客」です。そして、それに比例して製品、サービスの質は落ちていきます。要は、価格勝負です。なぜなら「価値」を感じて購入していないですから。それがサービス業であれ、製造業であれ、何か商品を作って売る。 そして、そこに価値を見出すのは、営業マンであり、サービスを提供する側です。カラオケ店であれば、カラオケの資材、店舗の内装、店の概観、店員などを仕入れて、すべてにテーマや一貫性を持たせた上で、サービスとという形で、非日常の空間を提供しているわけです。 それが、価格に見合わなければ二度とこないだけです。 サービス業は瞬間的に提案を求められる商売です。 そしてサービスの品質は相手のニーズに則さなければ、受け入れられないという本質から外れることはありません。 オリエンタルランド(ディズニーランドの経営)が売っているのは、ファストパスや入場料ではなくて感動です。そのための緻密かつ大胆な仕掛けを随所に行っています。感動によって、もたらされる明日への活力や精神的な喜びという「コト」をうっているわけです。 それには約7000円以上の価値が生まれているから人は足を運ぶのでしょう。 オリエンタルランドの経営を目指すサービス業は多いですが、同じことをやっても意味がありません。それぞれの業態、サービスが提供する「コト」は違います。ディズニーランドのようになるんだ!!という目標は所詮独りよがりのものだと言うことです。 ちなみに、よく言われるように営業やサービス業は自分のもらっている給料の3倍は稼がなければ、会計的に赤字の人材です。月収25万であれば、個人であげる売上は75万円以上でなければ赤字ということです。 人が何かを購入する際の動機は ●利益獲得 ●恐怖・損失の回避 ●資源・労力の節約 の3つに集約されます。要はリスクヘッジか、そのための備えです。 そのためにどんなことが提供できるかを考える材料として、会計的「視点」を記載しました。 ここでは資産のみについて記載しましたし、これは初歩の初歩です。 これを踏まえ、どんな「コト」が提供できるか、お客様から心の底から「ありがとう」と言われる人になりませんか? 人のできるできないは、ほぼほぼ能力ではなく視点の問題だと思います。

2012.05.06

コメント(0)

-

自分のせいだと思いすぎないこと

真面目な人ほど病んでしまいます。 なぜなら、すべての事柄に対して自責を感じるからです。 それに耐えるのは相当な精神力ですが、いつかは限界がきます。 5月。 それが一番多い時期です。 私たちが直面している事柄には3種類あります。 ●直接的にコントロールできる事柄(自分の行動と関係している事柄) ●間接的にコントロールできる、あるいは影響できる事柄(他人の行動と関係している問題) ●全くコントロールできない事柄(誰も影響できない事柄、過去の出来事など) です。 直接コントロールできる事柄は、 習慣や積極的な行動によって改善していくことが可能です。 小さな小さな目標を立て、それを実行し達成していくことです。 次に、 間接的にコントロールできる事柄は、 自分の影響を及ぼす方法を変えることによって改善されます。 それは他人へのイメージの提示であったり、親切な言葉のかけ方であったり、挨拶を元気よくするなどです。 しかし、ほとんどの人はその方法を少しも持っていません。 たいていの場合、自分の理論を展開するか、感情的に人を判断し「喧嘩」か「逃避」かのどちらかをすることになります。 相手の行動を正そうとし、そうでなければ自分を無理やり改めようとするためネガティブな思考を増長するのです。 最後に、 全くコントロールできない事柄です。 これについては、自分の「態度」を変える必要があります。気に入らなくても変えられない状況に対して穏やかな気持ちでそれを受け入れることです。 過去のことを引き合いに出して自分を落ち込ませたり、それを理由に自分はダメだと思い込む必要はありません。 そういう人は、いつもネガティブのスパイラルにはまります。 自分が、コントロールできない事柄に時間を割き、何かミスや失敗をするやいなや「自分はだめだ」と自己嫌悪に陥っても仕方ありません。 優しい人は 「そんなに落ち込む必要はない」と 言います。 すると今度は「こんなことで落ち込んでいる自分は情けない」と考えてしまい。どんどん悪循環に陥ります。 自分が間接的にコントロールできる事柄と全くコントロールできない事柄は自分の力の影響を及ぶ範囲ではありません。 よって、結果は選択できません。 まず、それを認めることです。 そして、受け入れることです。 その上で、コントロールできる範囲で自分がやれることを最大限やっていく ことです。 就活で、1次面接で落ちて 落ち続ける人は 「あの会社くそだ」 と言い、飲みに行く人はだめです。 受かる人は 「落ちてしまったなぁ」 と現実を受け入れて、自分の改善できる点を探したり、年長者に聞いたりします。 いつか受かります。 面接するたびに改善していきますから。 スポーツ選手がよく 「自分のやれることをするだけです」 とはこういうことですね。 自分のコントロールできる範囲で地道に物事に取り組み続けることで、その影響の範囲は広がっていきます。何かモノを続けていくとそれを教えれるようになり、極みのレベルまで行くと、尊敬を集めるようになります。そして、これまでコントロールできなかったことまでコントロールできてきます。7つの習慣を著したコヴィー博士はこれを「影響の輪」を広げていくことと述べています。 何か過ちや失敗が起きたとき、また結果を出せなかったとき。 すべて自分のせいだ、自分が悪いんだと思う必要はありません。 では、すべて他責にすればいいかというと、そうでもありません。 外的要因であろう内的要因であろうと、常に意識すべきは自分のこれから改善のためにやれることです。 過去の自分を責めたり、他人を責めたりしても何も生まれません。 自分のコントロールできること、いつも行っている習慣をベースにして精神を安定させるられる人は強いです。 それがない人は、感情や精神を発散させます。 暴食を繰り返したり 飲み明かしたり 踊り狂ったり 一夜限りの夜をすごしたり 地道に自分のやれることをやっていればいつかは結果が出ますし、物事は好転します。 真面目すぎる人は「自分が悪いんだ」と思ってしまいます。 自己反省ではない、自己中傷は決して行ってはいけません。 生活のベースは行動と思考であるべきです。 そして、何か不具合がおきたときにこそ 「自分のやれることを考え抜いて最大限やる」 ということです。 コントロールできない事柄ばかり考えてませんか? 自分がコントロールできる影響の輪は広げてますか?

2012.05.01

コメント(0)

-

世間は6人

何かをやろうとする時、 あるいはやめようとする時、 その行動がもたらす成果がどうであるかということよりも、人にどう思われるかを気にしてしまうことがあります。 実際、評価や「他人の目」は、強烈なモチベーションになることもあれば、決断を鈍らせる要因にもなり、やるべき時には一気にやってしまうのが重要です。 人は大抵、いつも自分のことしか考えていません。 『大きく考えることの魔術』(ダビッド・J・シュワルツ 実務教育出版)の中に、こんな話があります。 道行く人100人に、ランダムでいきなり質問し、 「今、何を考えていましたか?」 と時や場所、性別、年齢を変えて何度も聞いてみた結果は…。 なんと、90%以上の人が「自分のこと」を考えていたというのです。 確かに、日本の朝でも、全く同じ光景が見られるでしょう。例えば…。 「髪型を変えたけど、変化に気付いてもらえるだろうか」 「今日の遅刻、叱られないだろうか」 「昨日の失敗を笑われないだろうか」 「志望校に落ちて、バカだと思われないだろうか」 「今日のあのドラマを見るべきか」 などなど、ほとんどの人が「自分のこと」ばかり考えています。 つまり、これは裏を返せば「誰も人のことなど考えていない」ということ。要は、あなたが気にしていることの大半は、他人の関心事ではない、ということです。 「六次の隔たり」という法則があります。 これは、世界中で任意に2人を選び出したとき、知人の知人というような知り合いの連鎖の中で5人程度の仲介者によって間接的につながっているという考えです。 SNSの下地となる考え方です。 1997年にアメリカで創設されたSNSサイト「SixDegrees(6次の隔たり).com」は後に閉鎖されますが、それが2004年に開設された日本の「GREE」の名前の由来にもなっています。 実際の実験ではネブラスカ州オマハの住人160人を無作為に選び、 「同封した写真の人物はボストン在住の株式仲買人です。この顔と名前の人物をご存知でしたらその人の元へこの手紙をお送り下さい。この人を知らない場合は貴方の住所氏名を書き加えた上で、貴方の友人の中で知っていそうな人にこの手紙を送って下さい」 という文面の手紙をそれぞれ160人に送ったそうです。その結果42通が実際に届き、42通が届くまでに経た人数の平均は5.83人でした。 ということで、世間は多くて6人だと考えましょう。 人が自分のことをどう思っているか、も大事な時があります。 しかし、それよりも重要なのは何かを決断する時、自分が自分のことをどう思っているかです。 それがなけければ、情報を受け売りで処理し、決断をできない結果となります。 まず、決めること。 そして、周りが引き止めようと、チャレンジしてみましょう。 成功したり、何らかの結果を出したりすれば、その人は「そうなると思ってたよ」と必ず言ってくれます。 ということで、世間は6人です。 友達が言ったから 先輩が言ってたから ニュースで言ってたから 雑誌で読んだから やるのは他人ではなく、あなた本人だからです。 自分のために全力を尽くせる人が、人の役にも立てるのではいでしょうか?

2012.04.30

コメント(0)

-

モグラたたき

よく貧乏勉強ができない成績が悪いという「状態」ばかりが取りざたされる。そして、その状態を見た誰かが「おい!ダメだろ」という。なんだそりゃ。そんなのは、対策でも教育でもなんでもない。調教だ。義務感で押し付けられたものは、教育ではなく調教だ。状態とは、何かをやった結果だ。だから、大事なのは「状態」に至った理由だ。そうなった理由と経緯にその人自身がいるのだから、本質的に重要?なのは、そうなってしまう思考回路だ。思考回路の追求と反省なくして、本質的な成長はない。同じ境遇に立って、越えなければいけないハードルが出てきたとき、また状態に対して物事を説いていかなければならない。それは、いわば「結果のモグラたたき」に過ぎない。きちんとした思考をしますことが第一だそうすれば、時間的労力や精神的劣等感から解放される。そして、その人にとって未来の見通しがつけることができる。それはその場の物的充足とは関係ない。 であるから、 心から笑って自分の人生を見つめるのであれば、停滞するわけがない。 本当の停滞は、状態ではなく思考だから。 時々、何かができない状態を嘆き続ける人がいる。語学ができない仕事で結果が出ない勉強ができない運動ができない本当にもったいない。何度もそうなったり、そう思ってしまう思考を見つめなければ、ま?た繰り返してしまう。だから、「まだ笑うことができる限り、彼はまだ成長する」とも言える。

2012.04.29

コメント(0)

-

恐怖

気づかないうちに、何かに影響されていることがあると感じます。固定概念というのは怖いものですね。恐怖とは、何なのか。この頃、アランの幸福論が流行っているそうですが、私が以前に読んだのはアランの定義集(岩波文庫)です。アランの定義集には、恐怖の本質が書いてあります。 「恐怖の恐怖たるゆえんは、その人を完全に飲み込んでしまい、恐怖への自覚を奪ってしまうことだ」 つまり、「本当の恐怖とは、実は全く怖くない」ということです。 先日までしなくてはいけないということを、いつのまにか「ま、いっか」とやらなくなってしまうことが一番恐いということです。 将来の自分がひとり死んだと思ってもいいくらいです。 そういう恐怖はいつも優しく寛容で、まるで自分の好みの異性のような姿で 「それくらい、別にさぼっていいじゃない」 と魅力的に語りかけてくるものです。 それに答えて「そっか、まだいいよね」と誘いに乗ると、将来あるべき自分は弱っていきます。 そして、考えなくなります。「昔頑張って身に付けた知識」「去年は持っていた意欲」は失われていき、仕事や試験などにおいてそれに気付くわけです。 自分の安穏としていく日々に片足を突っ込みつつある時こそ、やるべきことを見つけ習慣化していく時期が始まると心得るべきです。 そして、小さな積み重ねが大きな結果となっていつの日か花咲きます。 「これまで目先だけの成功していたら、今日の努力はできなかった」 と考えられる日がきますね。

2012.04.28

コメント(0)

-

根本

今日は、久しぶりに新卒で入社した会社の同期と飲んだ。ひとつひとつの言動に気を付けながら発言しようと思ったが、心が許されてしまい、飲みすぎてしまった。学生時代や新入社員時代に持っていた夢。原点に返るべきだと思いました。就職活動をする学生の中ではとにかく 「やりたいことがある」 ということを良く聞きます。 それがあれば「すごいね~」といわれ、なければ「私はだめかも」と思ってしまう。 私自身も学生時代に就職活動する際にこの「やりたいこと」にずいぶん悩まされました。 そしてずっと疑問に思ってきました。 しかし、 この「やりたいことって何でしょうか?」 その前に企業をきちんと定義しておく必要があると思います。 そもそも会社は何のために存在しているのでしょうか。 利益を上げるため お客様のため 社員を成長させるため などなどいろんな定義があると思いますが、 私は、 『社会の何かしらの課題や問題に取り組み解決すること』 だと考えます。 そもそもニーズがなければ会社の存在意義はありません。 そう考えると「やりたいこと」というのは意味を成さない言葉です。 それは取り組むための対象が不在だからです。 問題を解決するためには、当たり前ですが「相手」がいないとできません。 そう考えるとそもそもやりたいことなど存在ということになります。 学生や求職者の言うやりたいことを正しく言うならば 「してあげたいこと」 「自分を成長させ提供したいこと」 となります。 「やりたいこと」だけを前提として考えて仕事をすると独りよがりの仕事しかできません。 そして結局は言い訳をします。 この条件ならできたとか、自分がやりたいはこの仕事じゃないなとか。 そしてそれに見合わないならばやめるか、成長を諦めるというサイクルをとります。 その会社や商材を通してどういう「コト」が世のため人のためになるのかという視点はそこには一切ありません。 企業で何かを提供する場合には「モノ」ではなく「コト」に注目すべきです。 営業のバイブルといわれる「ホイラーの法則」では 「ステーキではなくしずるを売れ」 といった言葉で見事にこの「コト」への注意を喚起しています。 相手が欲している心理状態や物質的満足度を満たせということです。 そう考えると、「やりたいこと」はあくまでも自己満足で受身の世界です。 もちろん、このやりたいことがきちんと相手を踏まえたうえで話している人がいるのも事実です。 しかし、そうでない人間もたくさんいるということを知っておくべきです。 仕事は雇用されるかどうかという問題ではなくて、社会の中でどうお役に立ちたいかという観点で話されるべきです。 そうでない人間は、企業のブランドや規模に乗っかって 「俺の会社はこんなにすごいよ」 「俺の所属はこんなに大きなことをやっている」 「この広告は俺が手がけたんだ」 など といった独りよがりのことを話すようになります。 (私も以前はこちらでした、そして友人に諭されたりしました。ありがとう。) しかし、重要なことは 「こんな人に喜んでもらえた」 「こんな価値を生み出し、社会を良くした」 「このことができなくて人に喜んでもらえなかった」 という観点で仕事はなされるべきです。 就職活動をしている方であればそこから志望動機を捻出すべきです。 わたしはこんな社会の問題を解決したい。 そして、そのためにこんなことをやってきました、と。 そして、そのためには心からの同意が必要です。 こんなことをいうと、そんなに社会は甘くない。 という人もいますが 要は、自分が打ちひしがれて甘くないといいたいだけで、 そういう人はちょっとの失敗をしただけで、自分が新入社員や学生のときに 描いていた目標を諦め、思考が停止して、会社でただ与えられた「作業」をしているだけです。 こういう人の話は聞かないことです。 そして仕事は楽しい。 こんなことをして社会的に役立っているという充足感に満ちた人の話を聞くべきです。 就職活動においては巷でまかり通っている方法論でも、入社できます。 なぜなら企業は慢性的に人手不足だからです。 それは不景気だろうがなんだろうが関係ありません。 人材が充足しているのはブランド力のある企業だけです。 それ以外の中小企業は人が足りていない状態です。 しかし、仕事が何なのかということが認識されないまま就職活動をすると ブランドがある企業、知っている企業に流れます。 受かるのは学歴がよかったりいわゆる「見栄えがいい」人です。 よく行きたい会社ランキングなどが新聞に出ますが、 あれをよくよく調べると、広告費と比例した結果になります。 そして入社してからこの会社は自分にはあっていない、社会はこういうもんだと勝手に定義して、思考を停止して作業をし始めます。 会社を理由にする前に、自分の考えの不足を反省すべきです。 それだけの能力をあなたは持っているからです。 何のために自分は行動しているのかと考えるべきではないでしょうか。 新卒の就職希望者に話を聞くと、 「この書き方でうかったらしいよ」 「服装はこのほうがいいよ」 「自己PRはリーダー経験を言ったほうがいいよ」 などなど。 そんなことを考える前にきちんと 「仕事とは何かを考えるべきです」 賢いとは、多くのことを知っている人ではなく、大事なことを知っている人をいうのだ。 アイキュロス(古代ギリシア劇作家) 大事なことはその基盤となる考え方。 平たく言うと基礎や本質といったことです。 基礎なくして方法論は役に立ちません。 スポーツでも勉強でも何でもそうです。 まずはきちんと仕事が問題解決であると考え、自分がどう役に立とうかと考えるべきです。 内定のために就職活動をする人は、内定だけを得ます。 自分の役割を社会の中で認識し、総合的に考えて自分の道を決める人は 自分のプレゼンスを家庭・社会・会社の中でどう生きていくかを考えるため、自分の決断に迷いはありません。後に迷ったとしても際立った一本の動機があるのでぶれません。 どちらがいいかは明確です。 頑張ります!!

2012.04.27

コメント(0)

-

努力の幅

書店などに行くと 「夢を持て」 「目標を持て」 「生きる意義を持て」 このような本をたくさん見ますね。 これは、本屋だけでなくTVなどのメディアでもよく取り上げられる言葉です。 スポーツ選手になるという夢 トップ営業マンになるという目標 幸せな家庭生活を送りたい!! 未来を描き、それを「達成する」ことに皆、躍起になります。 一方で、明るい未来を描き、それを達成した人を見て 「あいつはすごいからな・・・・」 「あの人と私はちがう・・・・」 「私には無理、あんな努力できない・・・・」 そんなことを思う人は世の中に腐るほどいます。 何かを手に入れた人、成功した人は、もちろん人並みならぬ努力をしています。 大きな夢や、目標を持つ。 その効用は単に、対象として追いかけるものをさがすということだけではなく、 より重要なのは 「目標や目的、または夢を設定することで、思考の枠組みを拡大するということ」「他人の尺度で行動しなくなる」 ということです。 そうでなければ、その人固有の最大限の努力ができません。 思考の枠組みと、自分の心から同意した目標をを設定できなければ、努力の幅は狭くなり、時間がたつにつれあれもやらなくてはいけない これもやらなくてはいけない という結果に至ります。 また、他人に目標を設定されたならば、あの人に怒られないだろうかあの人に褒められるだろうかなどの尺度を付与してしまう可能性があります。サッカー日本代表の本田圭佑はレアルマドリードに入ることを目的としているからこそ 評価されるためのシュート力 フィジカルの鍛錬 ブレ球シュートなどの新技術の研究 などの発想が生まれたはずです。 そして、それは誰にも強制されることはありません。Jリーグのみを目標にしていれば、発想は限定され、努力の枠組みはより狭くなり、他人に依存した目標を設定してしまいます。なぜなら、自分の目標との差で、物事を判断できなくなるからです。 こう考えると 目標や夢、目的を設定するとは思考の枠組みを設定し、そして、はじめて考える行為・努力が必要になるわけです。 大きな枠で考えるからこそ、新たな発想や他人とは違う「努力の幅」が生まれるわけです。 将来を明るく描き、最大限大きな枠で、他人に依存せず、考えて生きていきたいものですね。

2012.04.26

コメント(0)

-

即決

人生には無駄な時間が何種類かあると思います。 私が自分でもよく無駄だと感じるのは、「失敗で失う時間」よりも 「決断するまでに費やす時間」です。 「事前に完全な見通しが立つなら、決断力など不要である。恐れるべきは、見通しが不完全であることより、決断が遅いことである」 という言葉があります。 完璧ではない現状を、未来の目標に近づけるためにこそ、人は決断するからです。 つまり、決断しなくてよいような状況は、取るに足りないものだ、 ということですね。 状況は、待っていても、自分の願うように勝手に整ってくれるものではありません。 むしろ、その逆でしょう。 だから、そうならないように、自分が望むように進展させるべく、決断が必要なわけです。 見通しとは、 「立つもの」ではなく「立てるもの」 そうだと分かれば毎日はどれだけ、建設的で積極的な決断に満ちることでしょう。 決断とは、 「リスクがないこと」によって下されるのではなく、「リスクを引き受けてもよい」と判断した時に下されるものです。 ダラダラ決めたり、やっとのことで決めたりしていては、収穫に対して自信を持つことはできません。 素早く、積極的に決めるのが自信の秘訣です。 今日からは、どう考えても「良い」と思うことは、クヨクヨ迷わず、 「よし!」 と即決することが見通しを立てる大前提ですね。 消えない意欲は、即決から生まれるわけですね。

2012.04.25

コメント(0)

-

どうやったら

以前、派遣社員の教育係をやりました。仕事に対して前向きな方も多い中、私の担当した人はとにかく文句ばかりでした。何をやっても、だるい。こうすれば私楽ですよね?なんで、こんなめんどくさい仕事してるんですか?何回も、殴りそうになりました。が、常に無言でやることをやりぬけました。この頃、思うことがあります。何かを示す時に、どう伝えればいいか、どうやったら伝わるか。要は、方法論ばかり考えていても何も始まりません。人が心を動かすのはここまでやってくれるのかこの人なら間違えないと自分との対話で確認するからです。そうであるならば、どう伝えるかは2次的な話です。以前、こんな話を聞いたことがあります。ある時、ある映画監督が新作を撮影することになった。主演を誰にするかは決めていないが、新作ではラーメンを食べるシーンがあるため、監督は二人の俳優に声をかけ、「ラーメンをおいしそうに食べた方を主演に抜擢する」と伝えた。撮影は二日後。その時、おいしそうに食べた方が主演の座を勝ち取る。二人はそれぞれの受け止め方で監督の要望を理解し、早速、準備に取り掛かった。一人は、審査内容を知るやいなや、すぐにラーメン屋に駆け込み、ラーメンの食べ方を練習することにした。目つき麺のすすり方照明の当て方箸の使い方器の持ち方食後の満腹そうな表情など、それは経験豊富な俳優の名に恥じない熱心な練習ぶりで、誰もが「おいしそうに見えるよ」と言ってくれた。彼は何度か同じような練習を繰り返し、鮮明な成功のイメージを持って当日を迎えた。さてもう一人は。。。。審査内容を聞いてから、撮影の瞬間まで何をしたか。彼は断食をしたのである。別に、これといった対策を練ることも、練習を行うこともせず、ただ、何も食べずに当日を迎えた。勝負の時が来た。練習を重ねた俳優の食べ方も、名演技と呼べるものであったが、二日の断食を経て当日の撮影を迎えた俳優にとって、目の前のラーメンは、ラーメンである以前に食べ物であった。それも、命をつなぐための有り難い食事であった。人工的に演出した空腹感と、飢えにも近い本物の空腹感とでは、到底勝負にならなかった。頭で作り出した「おいしそうな食べ方」と、心の底から生まれた「おいしそうな食べ方」を比べた後、監督は断食をして撮影を終えた俳優に「君に主演を任せよう」と言った。たったこれだけの話。ちなみに、断食をして撮影に臨んだ俳優が高倉健であることはよく知られていますね。教育や情報収集において、世の中は「何を言っているか」は大事ではないと考えます。なぜなら、いつも見られているのは「誰が言っているか、どんな人が言っているか」だからです。私は、シンプルな言葉でも相手を集中させるだけの行動や姿を備えていきたいと思います。企業経営の世界でも、立派なことを言うコンサルタントや、計算や理屈だけにはやたらと強い「貧乏社長」がいますが、誰もそんな人の正論は聞きません。頭で分かっているだけの状態など、誰も認めないからです。経営の世界は「結果論」で、残した結果が全てです。いくらやる前に意気込んでいようが、立派な正論を吐こうが、結果が出せない人間の「動機論」など、誰も相手にしないものです。ですから、もちろん基礎知識や、技巧も必要です。しかし、その基盤となる人間性がなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。どうすれば、営業ができるようになるんですか?どうすれば、いい人材になれるんですか?どうすれば、相手の心を動かせるんですかね?そんなものは、ないと思います。いい言葉ばかりを並べられる人間になるのではなくやろうと思って、やった続ければできるようになる目標達成に向けて頑張る毎日の積み重ねそんなシンプルな言葉が、様になる。そんな人間になりたいものですね。方法論は、そのあとです。

2012.04.24

コメント(0)

-

自分の言葉

自分の言葉で言いなさい。 自分の言葉で表現しなさい。 自分の言葉で伝えなさい。 本当に言及されるべきは、それに至った動機と工夫であり、そこを追求しなければ、何度言及しても無意味です。そんなことは、よく言われます。 でも「自分の言葉」って何かと聞かれて、本質をついた回答が出てこなければ理解していないと同じです。自分の言葉って個性的な言葉? ただ奇抜なだけでは意味がないし、学力不足じゃないかと疑われる可能性が高いですね。 よく使う言葉? 仲間内で通じる言葉を使ってみたところで、相手が首をひねるのは、よくあることです。 知的な言葉? 一時的に知的に振舞おうとしても、繰り出す言葉の組み合わせでばれてしまいます。 はてさて「自分の言葉」って、何なのでしょう? 私は、 「自分一人で責任が取れ、他人に確認せず、言い直さなくてよい言葉」 だと思っています。 だから、反応が速いだけなど無意味だと思っています。返答の反応を速めるのは、それ以前の思考と物事の受け止め方の問題です。言葉は数うちゃあたるはそれこそ通用しません。この頃思うのは、結果を責められてもどうしようもないということです。なぜなら、動機と工夫にこそ個性が表れ、個人の人間を表すからです。ですから、動機と工夫への理解なしに、コミュニケートするのは相手を無視しているのと同じです。重要なのは、言うに当たって完全な同意をもって繰り出し、言った後に何を言われようが言い訳せず、自分が発した発言を貫けるということです。 例えば、あなたが面接や会社で 「私は地場企業を応援して地域経済を活性化させたい!!」 と語ったとしましょう。 それを聞いた上司や面接官が、「ほぉ…。きついよ。経済活性化どころか、利益を増やすだけでも相当な経験とスキルがいるよ。それでもいいんだね?」 と答えたとします。 その時に、 「はい!」 とすぐに言い切れれば、それは「自分の言葉」です。 反対に、 「いえ…まあ、きつくない仕事がいいです」 と言ったり思ったり、 会議後に 「先輩~、あんまりいい反応じゃありませんでしたよ~」 と愚痴を言いに言ったり、 面接であれば友達に 「あれって圧迫じゃない?圧迫!」 とか言っていたら、それは借り物の言葉です。 松井証券の松井道夫社長という方がいらっしゃいます。 弱小だった会社を新サービスで、信用取引の分野だけではあるものの、巨人・野村證券を追い抜いた方です。 そのときの話を聞いたことがあります。 かなりの過激発言の方です。 松井さんが著した「かねよりもだ」(KKベストセラーズ)という本があります。本の帯には「かね政治家とかね経営者は地獄に堕ちろ!」と書いてあります。 「この本は俺は読まないだろうな」と思っていましたが、知人に勧められ読みました。 かねよりもだ これは、 「かね」よりも「だ」 という文節に分けられます。 もう少しわかりやすくすると 「~かね?」よりも「~だ」 ということです。 本書の中では人間を「かね人種」と「だ人種」に分けています。 「かね人種」とは、 「これって○○じゃない?」とか 「これ、○○かね?」と 他人に確認しないと意見を持てない人種のこと。 反対に「だ人種」とは、 「これは○○だ」、 「私は○○だ」と 断言し、自分の意見に責任を持って語る人種のことです。 皆さんは日頃、自分の言葉で生きていますか? あるいは、誰かに判定してもらい、決めてもらいたがる生活をしているでしょうか? 人から何かアドバイスをもらったときは一時的に元気になります。 しかし、結局は自分の責任で結果を出し、言葉を練り上げ、行動しなければ無為です。 「自分で考え、決断し、それでやってるんだ!!」 と思えて初めて、実力というものが発揮されます。 よく 「自信がないんです」 ということを言われます。 自信を手に入れる術はひとつです。 何かやろうと決めて、一切弁解せず、できるまでやり抜けばいいだけです。 そうして行動した自分を振り返って、改めて確信できた自分固有の哲学が生まれ、「自分の言葉」になり、他人の誘惑や中傷にさらされても、断固として自分を貫ける根拠となっていきます。 そこに個性が表れます。 以前、教わった言葉に 成功の理由は単純、失敗の理由は複雑 という言葉があります。 成功の理由はいつでも 「やろうと思って、やった」 です。 しかし、それとは反対に「失敗」の理由はいつも複雑です。 環境や他人、あるいは自分の状態、外的要因など、何かの責任にして自分を守らねばならなくなるからです。 自分で決断し、行動し、目標を成し遂げたいですね。

2012.04.23

コメント(0)

-

受け身

自分の発言に自信がもてない知識がないのではないかとしり込みする自分の意見は相手に受け入れられるかどうか臆病になってしまう そして、「わたしは発言ができない、聞いているだけの受身の人間です」という人は、多いです。 しかし、「受身」はそんなに悪いことなのでしょうか? 言葉がたどたどしいことや、ボキャブラリーが少ないこと、ビジネス用語を知らないことなどは、経験を重ねることによって自然と身についていくものです。要は郷に入っては郷に自然と従うようになるということです。 しかし、「感受性」というものは、勉強や意識的に努力するだけでは向上させることが非常に困難です。 というよりも、正しい感受性があってのみ、正しい発信があるのだと私は思います。 受身はよくない!!積極的な発言や主張がいいんだ!!などという人もいます。しかし、それは正しい「受けとめ方」があって初めて発信できるものです。ですので、「受身」はそれほど悪いことではありません。 現に売れている営業は、まず相手の状況を「聞く」ことに終始します。そして、そこから出てきた課題や問題点に対してできる「財・サービスの提供」の基本なのではないでしょうか? 正しい受身ができていない人は、総じて正しい発信はできていません。 人が相手の印象を決める要素は、「どれだけ強い思いを伝えてくれたか」ではなく「自分をどれだけ真剣に受け止めてくれたか」です。本当は、体を張って相手の思いを受け止める姿勢全てが、人の印象に残るわけです。 上がり症でも口下手でも言葉がシンプルでも心からの思いを誠実に表現してくれる人の話は、右から左へ受け流しながら話を聞いている人と比べても、何倍も胸を打つものです。 ですから、今自分を「受身」だと思っている人は、ぜひ受身の姿勢に自信を持ち、どうせやるなら、徹底的に受け止められる自分を目指してはいかがでしょうか。 将来像を考える際においても、現状を受け止め、今後迎える将来を創造する際に、一度もネガティブならずポジティブ全快で考えている人がいるとするならば、ただの楽天家です。 へこんだり暗くなったりするのは当然のことだと思います。 挫折や失敗などに直面することが問題ではありません。 挫折や失敗から立ち上がらないことが問題なだけです。 ですから、自分の課題を真剣に受け止め、どう生きるべきか、何をなすべきかを悩みながらも考え続け、そこからふつふつと湧き上がる冷静な積極性を維持することのほうが、よっぽど建設的です。 受け止めるべきものを無視し、もしくは気づかずにそれで笑っていても、それは本当の実力ではありません。 反対に、受け止めるべき課題や思いを受け止め、自分の将来へ向かって最大限の努力をすること。それこそ強さの証明なのですから、自信を持って歩んでいくべきです。よく受け止められる人が、よく発信できるものです。長期的に見れば笑顔になれるものです。 喜劇王チャップリンは1歳の時に両親が離婚、父はアルコール依存症で亡くなり、母も精神病にかかったため、孤児院で暮らす日々が続いたそうです。 そして、生活費を稼ぐためにミュージック・ホールでパントマイムを始め、 10歳の時には、プロのダンス集団の一座に入り腕を磨いていったそうです その後、彼はこう言っています。 人生は近くで見ると悲劇だが、遠くから見れば喜劇である。 何事からも目を逸らさず、両足を踏ん張ってしっかりと受け止められるようになれば、受身の積極性を生み出すことができます。そして、物事を肯定的に捉えられるように思います。「何かいい出来事ないかな」と考えるのではなく、「どんな出来事でもいいと思える考え方」を育むことが重要です。起きたこと全てに良い意味を与えられる人の方が伸びます。 トーマス・エジソンは電球を発明するまで700回以上の実験を繰り返しました。 ある記者が 「あなたは、700回近く失敗したそうですね?」 とたずねましたが、 エジソンは 「失敗なんかしちゃいない。うまくいかない方法を700通り見つけただけだ。」 エジソンは実験がうまくいかなかった「コト」がどのような価値を持つか。きちんと受け止めていたということです。その後、同じことでつまづくことはないということです。なぜなら一度経験しているからですね。物事に良し悪しなんてありません、良いか悪いか判断する人間がいるだけです。そのことをどう受け止めて建設的に考えていけるかです。 「自己主張」よりもまず健全な「受身」を優先し、今一度、日頃の自分の受け止め方を見つめ直してみても成長の足がかりになるのではないでしょうか?

2012.04.22

コメント(0)

-

副産物

久しぶりの飛び込み営業を経て、改めて思ったのは経験するほど、謙虚になることの重要さです。私は、2年前から日記を書き始めました。私に最初にあった能力といえば、「話を聞く能力」と「新しいことに着手してみる能力」だけです。そこに、「続ける能力」を付加するため、情報を仕入れ、外に向けて発信してきました。よく、そんなにできるね?寝てんの?読むの速いね。とか言われることもあります。しかし、私なんかより、もっと早くて正確で本質的なOUTPUTができる人間なんて、地球上には星のようにいます。強いて言うならば、そういう友人や先輩などと直接、また教材などを通して出会えたことが私にとっては財産であり、切磋琢磨できる人々を意識できることは何よりも欠けがいのないものです。何か目に見える能力が得る何かをできるようになるいわゆる、何かしらの能力があると判断される場合習慣や考え方の視点が好転した結果であり、本質的成長の副産物ではないかと思います。私の場合は日常的に、メモをとったり、手帳に書いたり気に入った言葉を携帯に入れたりしています。ブログを書くときはそれを写して、相手に伝わるようにカスタマイズするだけです。こんな偉そうなことを言っていますけど、最初始めた時は、本当に「だるいな~」「面倒くさいな~」「飲み行きたいな~」という感想しかありませんでした。しかし、最初の一週間の目標を「続けること」においた結果、こんな気づきがありました。 1日目←めんどくさい2日目←ちょっとめんどくさい3日目~7日目←めんどくさいけど、根性8日目~10日目←めんどくさくなくなる11日目~20日目←続けるのが苦ではなくなる20日目~30日目←続けていること自体が楽しくなる30日目~50日目←やめるのが嫌になる50日目~100日目←習慣になり、意識しなくても続けている 要は、自分が掲げた目標をクリアしたという成功体験があれば、そのあとはやめない限り、自分の目標を引き上げることができるということです。その過程で、「ようやるね~」と言われることもあります。その時は、他人からの評価を自覚しつつ、さらに続けていくことが大事だと考えます。時々、「そんなにやって大変じゃない?」と言われますが、まったくもってそういう実感はないです。なぜなら、やっていることは生活の中に染み込んで習慣になっているからです。 だから、そして、今日もやったという達成感を得ることで、明日への活力を得ることにつながります。以前、あることを教えてもらいました。 例えば、目を閉じて「赤、赤、赤、赤」と唱えてみてください。そして、目を開けると・・・・・あら不思議赤いものが目に飛び込んでくるんですよ。 人って無意識に、自分が求めてるものを見てしまうんですね。だから、 「内定さえもらえればいいや」 って思ってると、そういう情報が入ってくるんです。 「仕事ってきついよね」 ってなると、そういう情報だけ手に入れるんですよね。「この人嫌い」と思うと、嫌いなところばかり目に行きます。 逆は・・・言わなくてもわかりますよね。健全な考え方をしていると「健全で有益な情報」が目や耳に入ってくるんです。何か誰かの役に立つものないかな成長できるようなきっかけを見出そうと思っていると、気になる出来事や本に目が行くようになります。見方を変えれば、何について話しているかをきちんと見るとその人の思想基盤は浮き彫りになってしまうわけです。そう考えると、相手を介在させた目標を具体的に作ることで、今日という日は作られていくということは合点がいきます。ということは、何かに着手できず能力が得られないのは、能力がないからではなく、自分が心から同意できる目標がないからだと思います。てなことを、偉そうに言っていますが、自分の目標に向かって頑張っていきます。

2012.04.21

コメント(0)

-

今日という日

仕事とは何か営業とは何か質問とは何か計画とは何か予定とは何か・・・こういった、素朴な言葉の深い定義を学び、本質を捉えておくと世界が明るく見えます。どんな分野でも、「心から同意できる定義」を持っておくと、並大抵のことではぐらつかず、自信と余裕を持って本番に臨むことができますね。表面的な対策で焦っても、準備の最大の成果である「自信」が育つかといえば、そうとも限りません。準備を頑張ったのは、本来「目標達成」のはずだったのに、いつしか準備とは「間に合うためのものである」と、レベルが下がったりはしていませんか?間に合うとは、目標ではなく、「条件」です。バタバタと忙しく取り組んだから、充実するのではありません。それは、「充実した気」になっているだけかもしれません。良い行動とは何でしょうか?「良い行動」の定義は、「それ自体が、計画の確認である行動」です。やってどうなるか何のためにやるのかどうやるか・・・それが分かれば、不安は無縁になります。人間は偶発性の連続にストレスを感じます。それは、作業の量や難易度とは無関係です。他人から与えられた作業にとらわれると「受け入れられるだろうか」「期限に間に合うだろうか」といった条件が目標になってしまい、結果として充実感を手に入れることができません。きちんと、自分の目標さえ想定さえしていれば、あとは、実際に行動して確かめるだけです。そして、不足分や達成といった建設的結果を手にいれ、その人固有の成功体験を入手できます。そのためには、想像力を要します。想像力とは「やってみないと分からない」を、「やる前から楽しい」に変える力です。やる前から楽しいのは、目標が明確であるからであって堅い言葉でいえば、「目標を定めて達成基準を作る」と言えます。要するに、物事の達成度合いはその人が考える「やろうと思って、やった」の「『やろう』ができたかどうか」によって楽しさや充実感は規定されます。その基準が可視化され、相手の基準を超えていれば「すごいね」と言われるだけのことです。ですので、日常的に他人の想像を超える目標を持っていれば必ず相手の想像を超えることができます。当たり前ですね。その想像基準は、きちんと繰り返せば自然と上がっていきます。その作業を1年間毎日やり続けた結果自分のハードルが見える「想像力」を手に入れ、最適な準備をし、計画たてることができるようになりました。そして、毎日ブログを書き、毎週5冊の本を読み、仕事をして、毎日8時間の睡眠時間をとっているわけです。別に私がすごいんじゃなく、私が学んだ先輩や達人の計画や準備の仕方がすごいだけです。 ただ、色々なものを定義して「なるほど!」と余韻にひたるのは楽しいものですが、その際に忘れがちになる、「あるもの」があります。それは、他ならぬ「今日」という日です。誰しも、自分の住んでいる家やいつも着ている服いつも食べているご飯のように「慣れ親しんだもの」ほど、意外とよく知らないものです。これは、自分が毎日住んでいる「今日」という時間についても、当てはまるのではないでしょうか。ならば、「今日」という日に対して積極的な定義を持っておけば、毎日が積極的に過ごせる「素敵な時間」になるはずです。 皆さんは、「今日」という日をどう考えていますか?今のように、日々の仕事やプレゼンの準備で忙しい時期は、そういうことをゆっくり考える時間もないかもしれません…と言いたいところですが、事実は逆で、「今日という日の意味を分かっていないから、むやみに忙しい」のではないでしょうか。今日という日を「過去の延長線上にある最新の日」とか、「早く終わってほしい日」「久しぶりに休める日」としか考えていないのでは、心から満足できる一日を過ごすのは、難しいでしょう。それは、全て今日を「過去」とつなげた捉え方だからです。現在が「過去」の影響を受けているのは当然のことですが、現在という時間は、同時に「未来」の影響を受けている時間でもあります。だから、ちょっと視点を変えて、「今日は、残りの人生の最初の日」と考えてみてはどうでしょうか?過ごしてきた過去ではなく、過ごしたい未来が「今日」を作ると考えれば、どれだけ人生の展望が変わってくることでしょう。 「過去と未来のどちらに頼って今日を過ごしたか」で、その日の価値は決まります。未来の最初の日は、想像力次第で、いくらでもチャンスが溢れた一日にできますよ。

2012.04.20

コメント(0)

-

鎧を脱ぎましょう

ライト兄弟はご存知だと思います。 飛行機の発明者で世界初の飛行機パイロットですね。 自転車屋をしながら兄弟で研究を続け、1903年に飛行機による有人動力飛行に世界で初めて成功した偉人ですね。(まだ飛行機ができて100年くらいなんですね…) 彼ら以前300年、多くの研究者や飛行愛好家たちは「人力で飛ぼう」としました。そして、何人もの人々が実験により命を落としました。 ある人は、こうもりの格好でビルの30階から飛び降りたり。 大きな傘をもって飛び降りたり。 大きな団扇をもって、飛ぼうとしたり。 そして、ことごとく失敗しました。 実に300年も人類の空への憧れは大自然の前に圧倒されてきました。 数々の自然科学の研究や技術改善の軌跡を学んだライト兄弟が最後に悟ったのは、 「人知を捨て、人力への過信を去り、ただ自然の法則に合わせる」 ということでした。 初飛行に成功した兄弟にある人が 「おい、よく空を征服したな」 と祝福の言葉をかけられました。 すると、兄弟は 「冗談じゃない。我々が空に合わせて変わったんだ」と言いました。 自然の中には「大気」や「風」という現象があり、ただ人間がそれに合わせさえすればいつでも飛べたのに、そんな単純な事実も「腕力や走力で飛べる」と思っているうちは、見えなかったということです。 仕事でも何でもそうだと思いますが、 「自分のやりたいこと」に相手を合わせさせるのではなく「相手の望み」を察して自分の長所や性格を表現する。 これが重要ではないでしょうか? ただそれだけの単純なことが、知識を詰め込むほど頭が鈍くなり、できにくくなる場合があります。 仕事のスタイルはこうだ 仕事がこうあるべきだ 就活はこうあるべきだ 社会はこういうもんだ 世の中「自分なり」とか「自分らしく」という価値観ももてはやされています。それも一面の真理はあるのでしょうが、人はすぐに慢心して目の前のことさえも見えなくなるものです。 そして、自分の思うことに固執していきます。 また、何か問題が存在すると、それらは全て「不足」によるものだと無意識のうちに決め付けてしまうことがよくあります。 「集中力が足りない」 「時間が足りない」 「思いが足りない」 「行動が足りない」 などなど。 私は、それは不足ではなくエゴや虚飾の鎧が重すぎて潰されているだけではないかとこの頃思います。 就活がうまくいかない人ほど勉強していたりします。 仕事がうまくいかない人ほど知識があったりします。 全員がそうではないですが、そういう人の中には 認められたい よく扱われたい 他人より良く評価されたい 他人から良く見られたい といった自分中心の発想に囚われすぎて、自分を見失っている人がいます。 以前、このブログでご紹介した『春宵十話』という本の中に、道元禅師の言葉があります。 出光佐三さん、松下幸之助さん、稲盛和夫さんなどの日本を代表する偉大な創業者は、禅の言葉を大事にしています。 その中のひとつに 「自己をすすめて万法を修証するを迷いとす。万法すすみて自己を修証するは悟りなり」 「学ぶとは、自己を習ふなり」 という有名な言葉が出てきます。 この頃、多くの人と話すようになって 人が新たな達成を得る時は 「何かを身に付けた時」ではなく「元々あったものに気付く時」 ではないかと思います。 達成や悟りはいつも期待を下回って素朴なものです。 大きな感動や偉大な達成は、いつも 「やればできる」 「練習の成果」 「お客様のおかげ」 「みんなに感謝したい」 など、シンプルな言葉で表現されます。 現実には皆こういう言葉を使いますが、心からそう思えない限りは、そう思えるようになるまで、何度も何度も現実から波状攻撃のような教育を食らうのではないかと思います。 実際、私も食らいまくってますしね。 そして、傲慢で利己的な執着を捨て去った時、そこに元からいた素朴な「自分」の姿に気付き、「なぁんだ、自分ってこういう人間だったのか」と気づくのかなと、若輩者ながら思っています。どこで何をしようが、結局は「あるべき自分」や「元からそうだった自分」に立ち戻る行為を続けていて、それを受け入れられるかどうかが重要なのではないかと思います。 私は、人が人を変える、個人が社会を作り変えるなどといった発想は慢心なのではないかと思います。できるのはただ、「本来あるべき自分」「そうありたい自分」に気付かせるささやかなきっかけ作りに過ぎません。 どれだけ「私には無理なんです」と言おうと、 経験的に未熟であろうと、才能や可能性が「ない」とは思えません。「ある」と信じるからこそ、あれこれ手を尽くして、お手伝いしていこうと思っています。 そして、何かの目的や目標が達成された時は 「自分で考え始めただけだよ」とか「自分を思い出しただけだよ」と言おうと心がけています。 少なくとも、「変える」のような他律的な思い上がりで接することだけは避けようと思っています。自分が手を尽くして変えるのではなく、自発的に変わる手助けをする引き立て役に徹することです。 なにせ、「学ぶとは、自己を習ふなり」ですから。 大それたことや珍しいこと、無茶なことやテクニカルなことをしなくても、今ここに「あるべき自分」になれる全ての材料は揃っているのではないでしょうか。もし本当に何か知識やスキルに欠けがあるのであれば、エゴや虚飾の鎧を脱がねば見えてきません。 大きいことをやるのが自分らしさではなく、小さいことをどれだけ大きく優しい気持ちで受け止められるかが自分らしさです。 ですから、 何かを伝えるときは経験を語るのではなく、経験で自分を語ることです。 何かを提供するときは自分がしたいことではなく、社会の誰かが望んでいて、自分がせずにはいられないこと であるべきです。 営業でも同じです。 商品を売るのではなく、商品であなたが、考えて、保有している価値を売る 自分が売りたいモノではなく、相手が望むコトを売る ということであるべきです。 小さいことにも大きく感謝でき、自分を全面的に受け入れたら、一歩前に進めます。あなたが劣っているわけではないです、劣っていると思う自分がいるだけではないでしょうか? まず鎧を脱ぎましょうね。 動くには重過ぎませんか? そうしたら、自分の本当の欠けや姿が見えてくるのではないでしょうか?

2012.04.19

コメント(0)

-

叩く作業=一ドル、叩く場所の選定=四九九ドル

「営業」大半の人が「したくない」と言います。なぜそうなのかを聞いてみると、極端なエピソードばかりが「噂」として流れ込んでいるようです。 「身内にモノを売らないといけない」 「毎日ノルマを果たすまで残業」 「見知らぬ人に会って断られ続ける」 「月末はめちゃくちゃ大変らしい」 営業を嫌がる人は何をしたがるかというと、 「企画」とか 「マーケティング」とか 「クリエイティブ」という答えが返ってきます。 なぜか聞いてみると、 「カッコ良さそう」 「面白そう」 とのことです。 それは確かにそうですが、現場を知らず、自分でお客を作れない人間が作った企画は採用されることは少ないです。 企業は、営業ができない人に大事な仕事を与えることはありません。 そう言う人の自己PRを見ると、 「私は前例にとらわれない柔軟な発想ができます」 「型にはまらない独創的なアイデアを出せます」 などと書いてあります。 しかし、企業側からしてみるとそれは 「私は企画の仕事を理解していません」 ということにしか聞こえないことが多いです。 会社で働く上で、アイデアには二種類あり、二つが揃わないと本当のアイデアとは呼びません。 一つは、「何を売るか」です。 面白い商品、今までなかったサービス、他社が扱っていない商品、業界では先駆的な商材、などがこれに当たります。 これが「企画」です。 そしてもう一つは、「それをどう売るか」です。 お客にどう面白さを伝えるか、どうやって購買意欲を喚起させるか、どうやって差別化を図ってメリットを訴求するか…。 これが「営業」です。 だから、「使えるアイデア」とは、企画面と営業面の要素が揃ってこそ、初めて実行可能になるわけです。自分の頭に浮かんだ「面白い」、「新しい」、「売れそう」、「役立ちそう」くらいの物事は「アイデア」と呼びません。実際の販売の難しさや債権回収の手間を考慮していなければ無意味です。 お客様にとっては 「あればいいな」は必要なく、「ないと困る」価値が必要です それができて初めて一人前の企画となるわけです。 「予算・期限・人数・競合他社」という制約の中で実効性のあるアイデアを思いつくのは、並大抵の頭脳や経験ではできません。「企画」と口にする時、果たしてこの「制約」はどこまで考え抜かれているかが重要です。 「営業ができる」ということは、 「何をどう伝えれば、赤の他人がお客になるかを知っているということ」 であると思います。 営業は「担当分野のコンサルタント」です。企業には必ず事業目標があり、それを目指している「今」という状態は、必ず何かの分野で「不足している」という状態です。だから、提携企業や他社の知恵、商品、経験を活用し、目標達成に向かって挑戦するわけです。 そこに関わるのが、営業の人々です。 ですから、営業に求められるのは 「クライアントがわからない部分を明確に示し、解決策を提案する」 ということです。 こんな話があります。 ある工場長が、工場の機械が壊れたため修理のプロ(営業)を呼びました。しばらく機械を触ったり見たりした後、プロが数回、ハンマーで機械を叩くと…機械は正常に動き始めました。彼が「五○○ドル」の請求書を残して去ろうとすると、工場長は「あれだけの作業で五○○ドル?明細書を見せろ」と納得いかない様子。が、後日送付された書類には… 叩く作業=一ドル 叩く場所の選定=四九九ドル と二行の答えが書いてありました。 という話です。 参考図書:実践 億万長者入門 フォレスト出版 「相手が分からないことが分かる」というのは、貴重なスキルです。 「機械修理」という企画は、それを実行する相手の存在と、その相手の要望があってこそ仕事になります。 営業がうまくいってこそ、企画の人も喜べます。場所が分かってから叩くのなら、誰でもできる作業のように見えますが、どこを叩けばよいかはなかなか分かりません。この、チャンスを見抜く力こそ、営業の力。営業が開拓したルートに、あとは企画が開発した商材を流し込んでいけばいいわけです。 だから、「企画」という仕事の九割は「営業」です。 企画と営業は別物ではありません。 それは表裏一体のものです。 営業の現場を無視した企画は最初から成り立たず、企画の苦労や思いを忘れた営業も成り立ちません。 「人が嫌がっているものを歓迎する」のが、アピールの基本です。 熱い叩き方、真剣な顔をした叩き方、激しい叩き方、礼儀正しい叩き方を練習するのも結構ですが、叩く場所がずれていたら、意味がありません。 それは就職活動でも営業でも同じです。 就職活動は、仕事の第一歩です。 自分という商品を企業に買ってもらうことですね。 企業からすると、新卒採用の費用は一人当たり100万円ほどかかります。 相手の、どこをどう叩けば商品や自分を快く買ってくれますか?

2012.04.18

コメント(0)

-

営業の仕事とは

本日の内容は、先輩から教わったことを記載しています。 ================================== 営業をするのはもう嫌だ。 このご時勢に受注できる企業なんてねーよ。 と言っている。 俺はこんなに頑張って、考え抜いてるんだ!! と言っている。 なるほど。 人の評価はいつも、「何を言っているか」ではなく、「何をやれているか」で見極めるのが適切です。 言葉は、信用の担保材料にはなりません。上に立つ者ほど、体で語らないといけません。 先日、保険会社に勤めていてトップの成績をおさめる先輩とお話しました。 「できない営業マンは、契約を取るのが仕事だと考えている」 と言っていました。 1.保険、とりわけ金融業界の仕事は、「偏見との戦い」である。 2.その偏見を打ち破り、期待と信頼に変えるには、当たり前の継続以外に方法はない。 3.契約した後に高まるお客さんの気持ちを汲み取り、どこまで迅速なサービスが行えるかがやりがいや楽しさを決める。 4. 義理、人情、プレゼントも確かに必要なのだろうが、お客様は何より「金融商品」を買われたのだから、責任を持って契約後のフォローを行うべきだ。 5.本当の仕事は契約後からやっと始まるのに、ダメな営業マンは「契約を取ること」を仕事だと勘違いしている。 だそうです。 私も最初、人材業界での営業はダメダメでした。 仕事って何ですか? と、この頃あほみたいに聞きまわっています。 「会社に行くこと」 「言われたことを嫌でも続けること」 「いずれはやめるもの」 「やりたくないが、生活のためには仕方ない反復強制作業」 「できるだけ責任を引き受けず、できるだけ多くの報酬を得たい作業」 「何をしたいかは選べず、何をやるかは運任せ」 と言う人も中にはいますね。 人は誰でも「自分が仕事だと思うこと」をやるので、その人が仕事そのものにどのような定義を持っているかは重要です。 きつい、嫌だ、やめたい、逃げたい、したくない… そんな感想を持つ人は、自分の間違った定義によって苦しんでいるだけで、会社のせいでも、上司のせいでも、仕事のせいでもありません。ただ、自分の頭で自分を虐待・搾取しているだけなのです。 「営業はきつい」と言う人もいます。 私も最初は打ちひしがれて 営業はきついと思っていました。 なんせ、3か月で2万円しか売れてませんでしたから。しかし、だからといって「営業とはきつい仕事」だと考えるのは間違っていると諭されました。 きつい仕事を恐れる余り、きつさを避けようとして知覚過敏になり、自分が逃げようとしたトラップに自らはまりこんで、しなくてよかった余計な「きつい仕事」にはまり込み、「営業=きつい」という目標を達成しただけだと何度も言われました。 「きつい仕事だから、きつい」というのは、思考の前提から考えて明らかに間違った発想だったわけです。 「きついと思ったことから、きつかった」というのが正しい認識です。 大事なことは、その人が何をきついと思い、楽しいと思っているかです。 営業における本当の達成と真の成長を想定している人だけが、そこに至るまでのプロセスにめげず、最後は想像したとおりの営業を成功させます。 そして、契約は「営業の準備」に過ぎないとわかりました。 お客様から考えれば、契約は「この人と付き合って良い」という承諾であり、「人間関係のスタート」です。 それはゴールではありません。 仕事や人間関係における成功の極意があるなら、それは常に、「ここまでやるか」と、良い方向に相手の期待を裏切ることによって成り立ちます。 お客さんでも学生でも、人は誰でも、「自分を他の人より大切にしてほしい」と願っているものです。 そのような相手の想像、関心のありかと度合いを見抜き、誠心誠意、当たり前の基本を続け、「ここまでやってくれる人はいない!」と感動したら、人はその営業マンを誰かに紹介せずにはいられなくなるものです。 そのためには、日常的に自分がどういう態度をとっているかです。 あの会社は今受注できない 現段階ではニーズがない 担当者が気にくわない 怒られた だから、行きたくない。 だから受注できませんでした。 短期的にしか考えず、「今の姿」で可能性を判定しているのであれば、メールマガジン一通送っておけばいいわけです。 特に営業員が説明する必要はないでしょう。 それのほうが、ずっと合理的で効率的です。 もっと先を見て、相手の可能性を大事することが必要なのではないでしょうか。これは営業だからというわけでなく、人と接することの基本でしょう。 だからこそ、営業は仕事の基本と言われるわけですね。 私の経験から言うと、売れそうなときだけ連絡してました。そして、将来本当に困ったときには連絡しない営業でした。 そりゃ、売り上げが上がらないわけです。 信頼されないですからね。 ・・・とはいえ、 「断られてばっかりで精神的にまいってしまって…」 とよく言われます。 私も言ってました。 では、「断られる」って、どんなことを言うんでしょうか。 「今、時間がないんだよ」と言われた 「話は分かるが、資金的な余裕がない」と言われた そして、「契約なし」でトボトボと退散してきます。 私も以前同じコトを言ってました。 そして上司や先輩に 「断られてねーだろ!?」 と言われました。 口では「すみません」といってましたが、心の中では 「だって、金(時間、必要)がないって言ってるじゃないか!」 「だから契約してもらえなかった。これが拒絶じゃなくて、何が拒絶なんだ!」 と叫びながら無理やり商品すすめてさらに怒られてましたね。 そして言われたのが 「会計やれ」 「契約してから営業だぞ」 の2つでした。 「時間がない」や「金がない。」 たしかに、断り文句に聞こえます。 でも、よく考えてみてください。 「時間がない」って言ってるんですよ?聞きました? 「時間がないんですよ?」 これは、素晴らしい情報です。 企業経営において「時間がない」という状態を招来する要因は、 1.不良棚卸資産が販売活動を圧迫し、利益率が下がったため、目先の営業目標ばかりに囚われるようになり、自分が何をやっているのか分からなくなる。 2.負債や乏しい現預金によって精神的な余裕がなくなり、仕入れにおいて「機会損失」が頻発し、「今やっていること」の結果を漠然と「無駄(損失)」ではないかと想像してしまう。 3.社員か提携先の状態が最適の状態になく、人的資源が不足しているか、あるいは「そうあるべき状態」に比して大幅に超過している。 といったものが考えられます。 要は 「時間がない」とは、 「一人の担当業務が多い」 「利益が上がらず、量か回数で帳尻を埋めねばならない」 「借金返済か経費支払いの期限が迫っている」 ということから生じる「結果」です。 「時間がない」という言葉と、相手の業態や商品構成、価格帯、人員配置、販売動向を掛け合わせてみれば、時間が足りない理由が見えてきます。 ですので、「時間がない」とは、できる営業マンにとっては、この上なく役立つ「トップシークレット級」の情報です。 感謝しても足りないくらい有り難い「次の宿題」をくれたのに、これを「拒絶」だと思うのはもったいなすぎます。 「全ての仕事は、問題解決だ。人の悩みを喜びに変えるために、今の仕事をやっているのだ」と思っていれば見過ごすはずはありません。相手が「問題」を教えてくれるなんて、これは感謝しないわけにはいきません。 「金がない」についても同様です 金がないなんて、時間よりももっとリアルに問題の所在を示してくれる、有り難い情報です。 企業経営において「金がなくなる」のは… 1.投資が回収を超過するか、回収が投資に満たない場合(要するにどっちも同じ)で、販売計画か市場調査が不適切で、価格設定が妥当でない。 2.自己資本が目減りし、負債が増え、金利負担が増えて「資本コスト」が上がりながらも、棚卸資産の回転が思うように進まず、固定費の出費ばかりかさんで、「出超」の状態が持続する。 3.金払いの悪い客ばかり集めたため、「売掛金」や「受取手形」ばかりで売上を計上し、キャッシュフローの回転が悪いために現金が十分に回収できず、「買掛金」や「支払手形」が増え、フリーキャッシュフローが目減りしていく。 という場合などに、よく起こります。 「金がないって言ってるんだよ!」怒鳴った人のB/SやP/L、店舗状況を観察してみれば、社員の動きや客の入り方、動き方、買い方、出方などから、「なぜ金がないのか」の原因を推測することもできます。 あるいは、曜日ごとの力の入れ具合をチェックし、営業時間の設定方法を調べ、企業担当者の願いとその企業が抱える顧客の願いの「ギャップ」を計算してみれば、「金がなくなっていく理由」も推測できます。 要は 「付き合わなくていい負債」と「増やすべき資産」を時間、努力、客層、商品などから推測できるということです。 後日、推測結果からまとめたデータを担当者の所感と突き合わせてみれば、「なぜ金がないのか、どうやったら金が入り、残り、増えるのか」のアイデアが出てきます。 「金がないって言ってるだろ!」 これを断り文句だと考えるか、チャンスだと考えるかは、契約を取ることが仕事になっているか、何かしらの問題解決をすることを仕事にしているかで気づくか気づかないか変わってきますね。 ということで、 「時間がない」、「金がない」は、 根本的経営資源が不足していることを意味する声です。建前でそう言っているだけにしても、何もないよりは、提案する余地はあります。 これは大変貴重な情報であることが分かります。 お客さんは悲鳴を上げて、問題の所在を「これなんだ、これが原因なんだ」と告白しているということです。 お客さんは、一度も断ったりしていません。 偉そうに言ってますが、私は本当にできませんでした。 会計をちょびっと勉強して、真摯に上司や先輩に確認をとりながら、ワードで資料を作って配り歩くことで少しずつ受注できるようになっていきました。 営業は契約をとることが仕事だと思っていないか。 自問自答が必要です。

2012.04.17

コメント(0)

-

部分を全体と思わないこと

twitterやSNSサイト、テレビにラジオ、雑誌、新聞、本、人の噂。 いろんな情報が飛び交っています。 人が何かを噂して 「あの芸能人は○○らしいよ」 「あの会社は○○らしいよ」 「○○の企業はやばいらしいよ」 「あそこの会社は受けないほうがいいよ」 などといった色んな情報を耳にします。 そういえば学生時代にメディア論に一年くらい取り組んだことがあります。 特に読んだのはマーシャル・マクルーハンという教授の本です。40年以上も前に世界で初めて「グローバル・ウェブ(ヴィレッジ)」という言葉で未来を定義して、それが現代のインターネットとほぼ同じ構図であるという、その先見性はすごいですね。 その中でも、特に欧米の通信史、とりわけマスメディア形成の歴史を描いた「ニュースの商人ロイター」という本は印象深く、そしてその後考えていくと恐くなったのを覚えています。 非常に難解な本なので、理解するのに何度も読みましたが…。 日本ではメディアと言えば、テレビと新聞が一番早く頭に浮かびます。しかし、これらは情報を加工して売る、小売業のような位置付けで、本当にマスコミを握っているのは、欧米の通信社です。 例を挙げればロイター、AP、AFPなどです。 もちろん日本にも通信社はあります。 「時事通信社」と「共同通信社」の二社がありますが、大手の下請です。テレビでも主要ニュースは、「ロイター通信によりますと…」とか、「AP通信が伝えるところでは…」と言いますよね? あれは、「カネを出して情報を買った」というサインで、テレビ局や新聞社が自前で入手した情報ではない、という意味です。 日本のマスコミは、取材規制も強いし、お金があってもバラエティ番組などに投じるので、自前で情報らしい情報を取ることが困難です。 そこで、大金を出して情報を購入しているわけです。 日本では「ロイター(共同)」、「UPF(時事)」などとついています。つまり、「ロイターが一次情報を掴み、共同通信が選んで買い(二次情報)、新聞やテレビが味付けして小売り(三次情報)している」ということです。 ということは、私たちが見ているテレビや新聞の情報はいわば「又聞き」だということです。 つまり、「何かについて考える前に、既に何らかの先入観を持ってしまっている」という状態に置かれているわけです。 例えば、 イスラム教と言って思い浮かぶ地域はどこですか? 大概は「中東」という答えが返ってきます。 しかし、 世界最大のイスラム国家で、かつ日本に一番近いイスラム国家は、インドネシアです。 このような例が、私たちの頭には無数にあるということです。 ですので、印象だけで決めたり、表面的情報のみで決めたり、何より一部分のみを見て「いい!!」と決めるのは危険ですね。 それと似たようなことをやって、困ってしまう人もいるようです。 よく 「○○業界にだけは就職したくない」と言いれます 「それって誰かに聞いたの?」と聞くと 先輩 彼氏 彼女 OB 友達 ・ ・ ・ から聞いたと言われます。 その情報は 二次情報かもしれません 三次情報かもしれません 四次情報かもしれません はたまた 十次情報かもしれません そして、何かしらの先入観が生まれてしまうんですね。 表面的事実や限られた情報による先入観で、全てを知ったように錯覚する人を 「象を撫でる群盲」 と呼びます。 よく引用される言葉なので、聞いたことがある人もいるかもしれません。 正しくは 「群盲、象を撫でる」 と言います。 盲人が数人で「象」という巨大な動物を触っているところに、あなたが「象とはどんな動物ですか?」と尋ねたとします。 ある盲人は牙を触り、「象とは硬く冷たい動物です」と答えました。 ある盲人は鼻を触り、「象とはゴツゴツ、グニャグニャ動く動物です」と答えました。 ある盲人は皮膚を触り、「象とはザラザラ、のっぺりした動物です」と答えました。 ある盲人は口を触り、「象とはネバネバとした温かい動物です」と答えました。 しかし、これらの答えは、いずれも間違っています。 これらの断片をいくら「情報」としてつなぎ合わせても、「象という本体」に対する認識や愛情がなければ、断片はいつまでも断片のままです。触るほど、次々と奇妙な情報が集まり、最後は「おそろしく奇妙な動物」を想像するしかないでしょう。 ですので、物事の全体像を考えて、それに対して自分が価値を「見出す」のだという積極的態度が必要だということです。 ただ流れてきただけの「噂」で… 「営業?きついらしいぜ」 「広告?帰り遅いってよ」 「ベンチャー?危ないって聞くね」 と言っているのは、悲しすぎます。 それでは、学べば学ぶほど選択肢と可能性を減らしてしまいます。 仮にそれで知識が増えていったとしても、「学ぶほど身動きがとれなくなっている」だけのことです。 可能性を減らしてしまってはもったいないです。 物事を学んだり、知ったりする目的は可能性が広げるためではないでしょうか? 先に「象」の全体を眼で見みて、その大きさや愛らしさに感動しましょう。 そして「部分」に詳しくなっていくことが、誰が考えても健全ですし、正確ですね。 あなたの一次情報は、誰が入手したものですか? 二次情報は、誰が加工していますか? 三次情報は、どこでどうやって手に入れていますか? そして、 情報を得ることで可能性を減らしてないですか? きちんとした情報を得て、可能性を広げていきませんか?

2012.04.16

コメント(0)

-

4月15日まとめ

ざっくり、ここ2週間の気づきを挙げてみる。・会議をする場合、目的を共有しなければ不毛な会話が続くだけ。・PRとは、public relatioの訳であり、相手と自分を結びつけること、決して自己主張ではない。・気持ちを形にして、他人に示すには、言語化と視覚化が必要であり、それにより客観視される。・自分の発想には限界があり、他者の発想を借りることで、1×1が10にも100にもなる。・コミュニケーションとは、「いかに話すか」ではなく、「いかに相手がわかるか」に本質がある。・組織とは昨日集団であり、それぞれが価値を海、社会から対価を受け取ることで存続する。・何かを伝える前には、必ず確認することで、その後の時間と労力を軽減することができる。・企業には、製造業と非製造業しかない。会計的に言うと「メーカーと商社」しかない。・各人の価値観を知り、理解し、全体としての総意を行動で示すのがリーダーである。・海外ビジネスにおいて、6つの「あ」と4つの「現」、リスク想定が必要だ。・メールは立派なビジネスツールである。・言葉は人となりを表す。・ジョハリの窓を意識することで、無自覚な自分を知ることができる。まあ、こんなもんか。。。

2012.04.15

コメント(0)

-

間に合う。

時間は主観的な要素(資源)で、 あると感じればあるし、ないと思えば欠乏を感じるものです 客観的な有無はさておき、「まだ間に合う」と思わなければ行動は生まれません。 大事なのは、あるかないかではなく、 「あると思っているかどうか」 です。 今、何かの期限に追われている人、追いかけているものがある人は、「自分は夢に間に合っている!」と心から思うことで、行動に対する最も効果的な動機付けができます。 人は、「自分は間に合っていない(目の前の現実に「合格」していない)」と思った瞬間から、努力を放棄し、ただ終わることだけを企図した行動に走ります。 例えば、誰もが体験したことがある、こんな光景を思い出してみて下さい。 「間もなく、1番乗り場から、中洲川端行き電車が、発車します」 駅でアナウンスが流れています。 アナウンス通り、電車は間もなく、出発しようとしています。 ドアも当然、閉まろうとしているかもしれません。 しかし、その電車をまだ見ていない、たった今切符を買ったばかりの人が、階段を降りながら猛スピードで走っていくのは、なぜでしょうか? 答えは一つです。 彼は、「間に合う!」と思っているのです。 自分に「時間がある」と思えば必死の努力ができ、間に合うことも多くなります。遅れることもあるでしょう。しかし、必死の努力で味わった失敗は、次に生きる教訓となります。 「あ~あ、もうダメだ」 と階段に向かうことなく、何本も電車を見過ごすような態度なら、間に合うものも間に合わなくなり、アナウンスが流れても走らず歩かず、のんびりと遅れ続ける人生を送るだけです。 そのうち、アナウンスはあなたにだけ、聞こえなくなるでしょう。 「時間がない」 と思えば、そういう根拠を次々と思い起こし、「以上の理由で、あなたは手遅れです」と証明してくれるのが、人間の心です。 反対に、 「ある」 と思えば、そういう根拠を列挙し、 「よって、あなたにはチャンスがあります」 と証明してくれるのも、人間の心です。 成功するのはいつも、「時間がある人」ではなく、「時間がない人」ではもちろんなく、「時間があると思った人」だけ。 やろうと思ってもなかなか集中できない人 今さら頑張って意味があるのかと思っている人 は、「間に合っていない自分」を正当化して気疲れしてませんか? そう思っているのは、大抵、世界で自分一人だけですよ。 嘘だと思ったら、周りの人に手当たり次第に聞いてみて下さいね。

2012.04.13

コメント(0)

-

共有する言語空間の構築

メールについて学んだ。なるほど。ここにきて、こういう風に経験とはこのように色づくのだなと思う。以前は、学生も入れば、社会人、また、経営者の中で学んだ。そこでは歴史や古典を深く学び、言葉を用いて真のコミュニケーションをしていく。 過去から学び、言葉を紡いで、未来をきちんと描いていく。 かっこよく言えば「学び舎」です。 ・・・・言葉・・・・ ある一定の集団内で話される言葉は必ず共有されています。 これは話す双方で言葉のイメージにずれがないからです。 ある言葉を交わすだけで、瞬時にその人と共有する空間が出現します。 時々あった友達とでも話し合える。 また、それができなければ「あいつは変わったな」って言われますね。 互い同じ想像が喚起可能な言葉を共有することで、一体感や共感を生み出します。 企業やサークル、部活といった組織の維持・発展を考えたとき、そこで共有された言葉は組織を支える思想的インフラとなります。 全体に思想が貫かれた組織となっていきます。 1918年に創業された松下電器(現パナソニック)は、故松下幸之助氏の言葉がHPに掲げられています。 「松下電器は人を作っている会社です。あわせて電機も作っています」 「消費者の暮らしの向上と社会の発展に貢献し続ける」 松下幸之助氏亡き後も、その思想は現在もつながれ、時代の変化に対応しています。それは、世界を市場とした現在も、表現は若干の広がりを見せていますが、そこに流れる思想は不変でしょう。 言葉というのは、あらゆる人々が普段使っているものです。それが故に、人の認識や精神はどんな言葉を使っているかの影響を多分に受けていると言えます。 言語が変われば単語の認識も代わり思想文化も変わってきます。 それと同様に、同じ言語内でもある一定の集団内で使っている言葉は、その集団を離れれば同じ意味を含有しているとは限りません。 ですから、組織もどんな言葉を共有しているかによって、風土は確実に変わってくると考えます。 それは、いわば基軸通貨のようなもので、組織の原点であり、活動と歴史によって色付けられてきた言葉が、その後の運営や発展の軸となります。 「これをするのは当たり前」 「これをしないのは当たり前」 という基準が時空を超えて共有されることで、ぶれない組織を構築しています。 しかし、言葉だけをただ唯物的に眺めてもその意味は理解できません。 大事なのは、言葉自体の共有よりも、その背景にある思想の理解の共有が重要であり、その理解があって初めて、同じ言葉を聞いても同じイメージができ、同じように理解できるということです。 思想とは単純化すると動機と工夫です。 この動機と工夫に人は感動するわけで、そうでなければ理解は存在し得ません。 人が感動するのは事実に感動するのではないということです。 動機と工夫が個性であり、同じことをやればやるほど個性がそこには滲み出てきます。 真の理解とは言葉の意味を理性的に理解すると同時に、その背景にある思想を共有できたときに、初めて 「わかった!!」 と言えるのであって、言葉自体が大事なのではないということです。 よく使う言葉ほど、よく見つめるべきだと思います。 努力 失敗 成功 行動力 継続 わかる 可能性 よく見つめて、誰かとその「意味」が共有されたらその言葉は生き生きとしてきます。 小林秀雄氏の本の一節にこんな文章があります "言葉というのは紅葉のように色づくものだ" 言葉は、時空を超えてつながりあえるという意味で時間を保存できます。 先人の教えや学びをこのごろはしみじみ深いなぁと、古典や歴史から新しい発見が次々とあります。

2012.04.12

コメント(0)

-

時間に帆を

結局は顧客価値の追及が必要。顧客価値とは何か問えば、いろいろな答えが出てくる。社外では、「相手より相手のことを考える」ことだ。社内でも、「社長より会社のことを考える」ことだ。そのために、知識、スキル、能力を蓄えていく必要がある。舞台が海外になれば、そのための知識や経験は必ず必要になる。結局何にも、まして必要なのはスキルではなく、いわゆる「やる気」だ。現在、JALの再建に取り組んでいる稲盛和夫氏は人生・仕事の結果=考え方×熱意×能力 という。これは、ただの言葉遊びではなく本質だと思う。みな、能力だけ鍛えようとする。能力があがっても熱意がなければ、使う場所を失うだけだ。知識やスキルはそれにあたらうだろう。そして、考え方。物事の本質をとらえていくこと。現状、自分は知識が乏しい。要は、能力が乏しいわけだ。これは、この1か月で手に入れなければ。時間は有限。時間にきちんと帆をはり、羅針盤をもってきちんと目的地までたどり着かねば。。。。

2012.04.11

コメント(0)

-

終わると達成する

会議の運営。なかなか難しいですね。会議の目的は何なのかというのをおさえることが先決だと考えます。会議をうまく進めるためのスキームはいくらでも出せます。要は、手段はいくつも方法あります。私は、会議の進め方でもっとも重要であるのは、目的と議論の視点において共通認識を持つことだと考えます。そうでなければ、プレゼンテーションのためのプレゼンテーションを行い、いわゆる「伝えること」がもくてきにならず、「プレゼンを終える」という最低限の目標達成しかできないからです。それは、いわば相手不在の作業であり、無意味です。プレゼンテーションだけにとどまらず、コミュニケーションの最終目標は、当然ですが「相手に何かを提案、伝え、何かしらの行動につなげていただくこと」です。そのうえでmeetingの手順や内容が重要になるわけです。グローバル化が進み、国家という概念を飛び越えて、様々なもの・人・情報が行きかう現在、異なる文化背景を持った人たちと、コンセンサスをとったうえで物事を進めていく必要があります。そうした中では、有限な時間でいかに答えをだすか。そして、目標を達成していくかを導くコミュニケーションは必要です。個人的には、会議の進行が課題ですが、目標と視点の共有。そして、それいぜんの概念定義は怠らずに物事に協力してとりくんでいかなければいけないと痛感しました。

2012.04.10

コメント(0)

-

海外ビジネス

AKB48がアメリカでブロードウェイでミュージカルをするらしい。その真偽はどうなのかわからないが、日本のマーケティングモデルの完全輸出はうまくいかなかったということだ。味の素のカツオが受け入れられず、結局タイ、ベトナムにおいてはカツオではなく、豚を使うことで市場参入していった。どちらにも共通することは、「顧客第一」ということである。この顧客第一という言葉を取り違えることが多い。それは、単純なホスピタリティ精神ではない。「仕事とは相手の問題解決である」という定義は普遍的なものであることを踏まえれば、相手以上に相手の問題解決のために心血を注ぐことに他ならない。もっと大きく言えば、相手の問題解決を通じた社会貢献である。それを遂行する上で日本で生まれ育ったならば・清潔感という概念を保持している・質の高いサービスを提供できる・協調性の強さなどの特質を生かし、国際社会に価値を生むことができるだろう。そして、最悪の状況を想定した上で4つの「現」である現実現場現物現金を確実に確認し6つの「あ」あきらめないあなどらないあせらないあわてないあてにしないあやまらないを心にとどめることだ。海外で働く日本出身ビジネスマンにとって大事なことは世界じゃ「あたりまえ」なのに、日本じゃ「何それ?」日本じゃ「あたりまえ」なのに、世界じゃ「何それ?」という落差を埋める行為であり、相手の問題解決をするという本質は変わらない。そして、これは単なる意識改革ではなく、ビジネスチャンスのヒントそのものである。「世界のあたりまえ」と、「日本のあたりまえ」の間にビジネスチャンスがたくさん埋もれている。たとえば、下記の動画のようなことである。http://www.youtube.com/watch?v=kWyOInzopQU&feature=relatedその上で国際情勢はきちんと把握しておく必要がある。国際情勢を鑑みるには、情報取得の時空間を広げる必要がある。要は、●情報入手の視野を世界的な構図の中でとらること●長期的視野で物事を観察することの重要性である。~1990年:米ソ冷戦構造1991年~:第一次ITバブル2000年~:米一極主義VS ロシアorEU各国2008年 :リーマンショックにより米一極主義の終焉2008年~:中国の台頭 vs 米 +ロシア現在は、アメリカの「ドル防衛」、「利権争い」の2つに戦争や紛争が集約されていくということだ。ただ、現在のアメリカは貿易赤字であり、これまでの歴史でもそうだったように、貿易赤字国の通貨は必ず下落していく。この30年間もドルは暴落している。その上、イスラム教が台頭しつつある。20年後や30年後を見据え、現在を生きる必要があるだろう。イスラム教の台頭↓http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU&feature=fvst

2012.04.09

コメント(0)

-

○○だから

引っ越し業者には「あ」から始まる名前が多いです。 アート引越センター アーク引越しセンター アース引越センター アーイ引越センター アーア引越センター アーアーアイ引越サービスセンター アーアーアーアンシン引越サービス …などなど。 やりすぎではないかというくらい多いです。 これは、引っ越しをするときには電話帳を引く人が多いからのようです。 また、他の業種だと、消費者金融も「ア」で始まる会社が多いようです。 アイフル アコム アエル アース アイク アットローン …などです。 さて、 家族、結婚、お金、仕事、夫婦… 「幸せ」を手に入れた女性として、多くの女性の尊敬と信頼を集めている、アートコーポレーションの創業者・寺田千代乃さんという方がいます。 日本人なら誰もが知る「0123」のアート引越センターの仕掛け人です。 男性経営者が軽視しがちの 「主婦感覚」 を武器に男性では思いもつかないサービスを続々繰り出し、会社どころか新しい「産業」を作りあげたことはすごいですね。 高卒のまま21歳で結婚し、夫と小さな運送事業を開始します。無学、未経験、知識不足、実績なし、資金なし… 普通なら「言い訳」には事欠かないようなスタートでした。 しかし、 「教育を受けていないので、良いものから素直に学ぶことができました」 と言っています。 大抵の人は「教育を受けていない」に相当する「現実」や「経験」こそが、「自分に特有のもの」だと思いがちです。 「志望校に入れなかった」 「大学の教育が予想と違っていた」 「家庭が貧しかった」 「お金がなかった」 「志望業界(企業)に内定できなかった」 だから、~できない。 このように考えているうちは、本当に自分が不幸に思えてきて、そう考え続けているうちに、本当にそうなってしまいます。 言葉の威力はすごいですね。 教育を受けていない人、受けていないと思っている人はたくさんいます。 ただ、その現実をどう受け止めるかが違うだけなのではないでしょうか。 寺田さんは、 「だから、良いものから素直に学ぶことができました」と言っています。 あなたなら下記の○○に何を当てはめますか? 「教育を受けていないから、○○です」 「志望校にうからなかったから、○○です」 「高校に行っていないから、○○です」 「家庭が貧しかったから、○○です」 「志望業界に内定できなかったから、○○です」 前提や現実を変えようとするのもよいでしょう。 まだまだ時間はたくさんあります。 しかし「○○」に相当する部分がネガティブであれば、現実をどう変えようと無意味です。 人は順境で挫折への一歩を辿ってしまいます。 そして、何か課題が出現したときに、挫折した、失敗したといいます。 そして、口では言わないものの 「私は○○だから」と自己正当化します。 しかし、それは「○○だから」という外的要因によるものではなく、「自分だから」ということのが多いのではないでしょうか。 一方、 「○○だから、私は運がよかった」と言えれば 他責にせず、一歩前へ進めます。 考え方ひとつで、世界は違って見えるものです。 物事に善悪はないです、人がどう判断するかで価値が生まれます。 よく、厳しい逆境に立ち向かった美談があります。 番組で言えば、波乱万丈や情熱大陸、プロフェッショナル仕事の流儀、昔で言えばプロジェクトXなど。 そこには、「逆境があってそれに耐えた」のように番組が作られています。 もちろん、絶えるだけの忍耐力がそういう人に備わっているのでしょうが、 忍耐だけでは限界があるのでは?と思います。私はそれ以前に、何か成し遂げるときには考える視点や、発想の前提が変わるのではないかと考えています。 物事を考える視点を、ある一点からスライドさせることにより、さらに飛躍的に自分の活動が変質するではないかと思っています。 自分が抱える「問題」も見方を変えれば、長所や良質な経験であることに気づくことができます。耐えてばかりでは精神はもちません。思考が停止し、意思を喪失してしまうと、人は動けません。 考え方や視点ひとつで前向きに、前向きに物事に取り組んでいきたいですね。

2011.05.21

コメント(0)

-

今の姿と付き合うな

世の中には多くの経営者がいます。 私も何人かにお会いして、感銘を受けたりお叱りを受けたりしました。 そういう方々に 「経営者として尊敬する人は誰ですか?」 と聞くとよく出てくる人に 日本マクドナルド初代社長の藤田田さんがいます。 「恐慌だ、暴落だと大衆が騒いでいる時こそ、チャンスをタダ同然で手に入れるチャンスである」 「社員一○○人のうち九五人が反対したら、その計画は間違いなく成功する」 など、多くの言葉を残しておられます。 その中で、私が大切にしたい言葉があります。 「みんなが見放し、愛想を尽かして、もうあいつはダメだと言われているような人にこそ、心からの関心と愛情を寄せるべきである。」 ある「まじめな友達」がいるとしましょう。彼はその特性と勤勉さを生かし、入社五年でトップ営業マンになりました。トップになったら、あっちから人々が付き合いを求めてやってきます。「トップだから」です。 しかし、彼は学生時代、うだつの上がらない青年でした。あなたはその彼に目をかけ、「君はトップ営業マンになれるぞ」と励ましたとしましょう。誰も相手にしない一学生を気にかけ、まだメリットもないうちから大切にし、丹念に育て上げた「恩人」として、五年後、トップ営業マンになった彼に会いに行く時、彼は誰よりもあなたを優先するでしょう。 つまり、人も会社も、「今の姿と付き合うな」、ということです。 渋沢栄一や吉田松陰、福沢諭吉、が「大人物」と尊敬されているのは、浅野総一郎や高杉晋作、松永安左エ門が大事業を起こし、成功してから知り合ったからでしょうか? 違います。 渋沢は事業に失敗し、多額の借金を抱えて「損一郎」と呼ばれていた若者だった浅野を大切にし、松陰は血の気の多い青年・晋作に古典を教え、福沢はバクチ好きで女遊びに熱中していた松永を引き立てました。 周囲の人が「あいつはバカだ」と相手にしなかった頃に、その可能性を見抜いて若者を大切にしたからこそ、その門下から輩出された数多くの大実業家が、その人脈と財産、政治力をフル稼働させて、「私が今あるのは、渋沢(松陰、福沢)先生のおかげである!」と宣伝しまくったのです。 今は何も知らず、感情の浮き沈みも激しい若者でも、いつまでも若者ではありません。 他の人が寝ていたりカラオケに行っていたり、あるいは家でゴロゴロしている時間に、ビジネスの勉強などに投資して、早朝から約束を入れることのできる学生は、はっきり行って、「仕事だから」とか「会社だから」と言って働く社会人より、よっぽどすごいです。 その人が「どうであるか」よりも 「どうなるか」を想像し、 接することが大切だと思います。 「高額納税者ランキング」を見て下さい。 リストに載ると、高級車販売店の営業マンや結婚相談所、宝石店、旅行代理店、証券会社、銀行の営業マンが、ハイエナのようにその人に日参を始めます。 藤田田さんはそういう人に対しては 「おまえら、儲けてから来るな」 と一蹴します。 そういう分かりやすいサービスは、既に「手遅れ」だということです。 本当に彼が伸びる人材だと見込んだ人は何年も前に、しっかりと応援の土台を作っています。 同様に今、必死で先取りに力を入れる人は、 五年も経てば頭角を現し、 十年も経てばで立派な人間になっているでしょう。 私は、コツコツ頑張ってきた人が頭角を表しているという現状を、今、三十歳にして、目の前にしてしっかりと確認できています。 人材も同じです。 先日、日経新聞を読んでいたら 新入社員の資質、経営者48%「低下」 との記事がありました。 私が思うのは結局、育てる能力がない社員や社長が言ってるだけだろ? ってことです。 そして、就職活動生がこの記事を見て、どう思うのか。 なぜ、残りの52%の部分にフォーカスしないのか疑問です。 松下幸之助氏は生前こんなことを言っています。 「松下電器は、人を作っている会社です。併せて電器も作っています」 この頃、切に思うのは、いつも人と会う時は、その人の可能性を見抜き、誠心誠意尽くし、一つの行動を全力で共有し、経験を思い出に変えていきたいということです。 辛いとき渦中にある人は応援してあげたいと思います。 少なくとも自分はそうありたいなと、記事を読みそう思いました。 ================================== 新入社員の資質、経営者48%「低下」 民間調査 (11/05/18 日経) ?経営コンサルティング会社のリンクアンドモチベーションは経営者が求める人材についての調査結果をまとめた。 ?以前の新入社員と比べ総合的な能力がどう変わったか聞いたところ、「レベルが落ちている」もしくは「ややレベルが落ちている」と回答した経営者があわせて48.8%に上った。コミュニケーション能力や主体性、ストレス耐性が下がったと感じている人が多いという。 ?良くなった点は「パソコンスキル」のみが突出して高く、経営者の30.5%が挙げた。

2011.05.19

コメント(0)

-

心得

営業をするのはもう嫌だ。 このご時勢に受注できる企業なんてねーよ。 と言っている。 俺はこんなに頑張って、考え抜いてるんだ!! と言っている。 なるほど。 人の評価はいつも、「何を言っているか」ではなく、「何をやれているか」で見極めるのが適切です。 言葉は、信用の担保材料にはなりません。上に立つ者ほど、体で語らないといけません。 先日、保険会社に勤めていてトップの成績をおさめる先輩とお話しました。 「できない営業マンは、契約を取るのが仕事だと考えている」 と言っていました。 1保険、とりわけ金融業界の仕事は、「偏見との戦い」である。 2その偏見を打ち破り、期待と信頼に変えるには、当たり前の継続以外に方法はない。 3契約した後に高まるお客さんの気持ちを汲み取り、どこまで迅速なサービスが行えるかがやりがいや楽しさを決める。 4義理、人情、プレゼントも確かに必要なのだろうが、お客様は何より「金融商品」を買われたのだから、責任を持って契約後のフォローを行うべきだ。 5本当の仕事は契約後からやっと始まるのに、ダメな営業マンは「契約を取ること」を仕事だと勘違いしている。 だそうです。 私も最初、人材業界での営業はダメダメでした。 しかし、その後この先輩のご指導があって、営業をしたときは目標数値をどんどん達成してくコトができ、信じられないと自分でも思いました。 営業は契約を取ることが仕事 という認識を変えただけで、これだけ変わるのかと驚きました。 仕事って何ですか? と、この頃あほみたいに聞きまわっています。 「会社に行くこと」 「言われたことを嫌でも続けること」 「いずれはやめるもの」 「やりたくないが、生活のためには仕方ない反復強制作業」 「できるだけ責任を引き受けず、できるだけ多くの報酬を得たい作業」 「何をしたいかは選べず、何をやるかは運任せ」 と言う人も中にはいますね。 これらの定義の中には「相手」の姿はこれっぽっちも存在しておらず、相手がいない作業はみな、やりがいがないものです。 人は誰でも「自分が仕事だと思うこと」をやるので、その人が仕事そのものにどのような定義を持っているかは重要です。 きつい、嫌だ、やめたい、逃げたい、したくない… そんな感想を持つ人は、自分の間違った定義によって苦しんでいるだけで、会社のせいでも、上司のせいでも、仕事のせいでもありません。ただ、自分の頭で自分を虐待・搾取しているだけなのです。 「営業はきつい」と言う人もいます。 私も最初は打ちひしがれて 営業はきついと思っていました。 しかし、だからといって「営業とはきつい仕事」だと考えるのは間違っていると諭されました。 きつい仕事を恐れる余り、きつさを避けようとして知覚過敏になり、自分が逃げようとしたトラップに自らはまりこんで、しなくてよかった余計な「きつい仕事」にはまり込み、「営業=きつい」という目標を達成しただけだと何度も言われました。 「きつい仕事だから、きつい」というのは、思考の前提から考えて明らかに間違った発想だったわけです。 「きついと思ったことから、きつかった」というのが正しい認識です。 大事なことは、その人が何をきついと思い、楽しいと思っているかです。 営業における本当の達成と真の成長を想定している人だけが、そこに至るまでのプロセスにめげず、最後は想像したとおりの営業を成功させます。 そして、契約は「営業の準備」に過ぎません。 お客様から考えれば、契約は「この人と付き合って良い」という承諾であり、「人間関係のスタート」です。 それはゴールではありません。 仕事や人間関係における成功の極意があるなら、それは常に、「ここまでやるか」と、良い方向に相手の期待を裏切ることによって成り立ちます。 お客さんでも学生でも、人は誰でも、「自分を他の人より大切にしてほしい」と願っているものです。 そのような相手の想像、関心のありかと度合いを見抜き、誠心誠意、当たり前の基本を続け、「ここまでやってくれる人はいない!」と感動したら、人はその営業マンを誰かに紹介せずにはいられなくなるものです。 そのためには、日常で自分がどういう態度をとっているかです。 あの会社は今受注できない 現段階ではニーズがない 担当者が気にくわない 怒られた など。 だから受注できませんでした。 短期的にしか考えず、「今の姿」で可能性を判定しているのであれば、メール一通送っておけばいいです。 特に営業員が説明する必要はないでしょう。 それのほうが、ずっと合理的で効率的です。 もっと先を見て、相手の可能性を大事することが必要なのではないでしょうか。これは営業だからというわけでなく、人と接することの基本でしょう。 だからこそ、営業は仕事の基本と言われるわけですね。 私の経験から言うと、売れそうなときだけ連絡してました。そして、将来本当に困ったときには連絡しない営業でした。 そりゃ、売り上げが上がらないわけです。 信頼されないですからね。 ・・・とはいえ、 「断られてばっかりで精神的にまいってしまって…」 とよく言われます。 私も言ってました。 では、「断られる」って、どんなことを言うんでしょうか。 「今、時間がないんだよ」と言われた 「話は分かるが、資金的な余裕がない」と言われた そして、「契約なし」でトボトボと退散してきます。 私も以前同じコトを言ってました。 そして上司や先輩に 「断られてねーだろ!?」 と言われました。 口では「すみません」といってましたが、心の中では 「だって、金(時間、必要)がないって言ってるじゃないか!」 「だから契約してもらえなかった。これが拒絶じゃなくて、何が拒絶なんだ!」 と叫びながら無理やり商品すすめてさらに怒られてましたね。 そして言われたのが 「会計やれ」 「契約してから営業だぞ」 の2つでした。 そこからはウソみたいに営業成績は安定しました。 「時間がない」や「金がない。」 たしかに、断り文句に聞こえます。 でも、よく考えてみてください。 「時間がない」って言ってるんですよ?聞きました? 「時間がないんですよ?」 これは、素晴らしい情報です。 企業経営において「時間がない」という状態を招来する要因は、 1不良棚卸資産が販売活動を圧迫し、利益率が下がったため、目先の営業目標ばかりに囚われるようになり、自分が何をやっているのか分からなくなる。 2負債や乏しい現預金によって精神的な余裕がなくなり、仕入れにおいて「機会損失」が頻発し、「今やっていること」の結果を漠然と「無駄(損失)」ではないかと想像してしまう。 3社員か提携先の状態が最適の状態になく、人的資源が不足しているか、あるいは「そうあるべき状態」に比して大幅に超過している。 といったものが考えられます。 要は 「時間がない」とは、 「一人の担当業務が多い」 「利益が上がらず、量か回数で帳尻を埋めねばならない」 「借金返済か経費支払いの期限が迫っている」 ということから生じる「結果」です。 「時間がない」という言葉と、相手の業態や商品構成、価格帯、人員配置、販売動向を掛け合わせてみれば、時間が足りない理由が見えてきます。 ですので、「時間がない」とは、できる営業マンにとっては、この上なく役立つ「トップシークレット級」の情報です。 感謝しても足りないくらい有り難い「次の宿題」をくれたのに、これを「拒絶」だと思うのはもったいなすぎます。 「全ての仕事は、問題解決だ。人の悩みを喜びに変えるために、今の仕事をやっているのだ」と思っていれば見過ごすはずはありません。相手が「問題」を教えてくれるなんて、これは感謝しないわけにはいきません。 「金がない」についても同様です 金がないなんて、時間よりももっとリアルに問題の所在を示してくれる、有り難い情報です。 企業経営において「金がなくなる」のは… 1投資が回収を超過するか、回収が投資に満たない場合(要するにどっちも同じ)で、販売計画か市場調査が不適切で、価格設定が妥当でない。 2自己資本が目減りし、負債が増え、金利負担が増えて「資本コスト」が上がりながらも、棚卸資産の回転が思うように進まず、固定費の出費ばかりかさんで、「出超」の状態が持続する。 3金払いの悪い客ばかり集めたため、「売掛金」や「受取手形」ばかりで売上を計上し、キャッシュフローの回転が悪いために現金が十分に回収できず、「買掛金」や「支払手形」が増え、フリーキャッシュフローが目減りしていく。 という場合などに、よく起こります。 「金がないって言ってるんだよ!」怒鳴った人のB/SやP/L、店舗状況を観察してみれば、社員の動きや客の入り方、動き方、買い方、出方などから、「なぜ金がないのか」の原因を推測することもできます。 あるいは、曜日ごとの力の入れ具合をチェックし、営業時間の設定方法を調べ、企業担当者の願いとその企業が抱える顧客の願いの「ギャップ」を計算してみれば、「金がなくなっていく理由」も推測できます。 要は 「付き合わなくていい負債」と「増やすべき資産」を時間、努力、客層、商品などから推測できるということです。 後日、推測結果からまとめたデータを担当者の所感と突き合わせてみれば、「なぜ金がないのか、どうやったら金が入り、残り、増えるのか」のアイデアが出てきます。 「金がないって言ってるだろ!」 これを断り文句だと考えるか、チャンスだと考えるかは、契約を取ることが仕事になっているか、何かしらの問題解決をすることを仕事にしているかで気づくか気づかないか変わってきますね。 ということで、 「時間がない」、「金がない」は、 根本的経営資源が不足していることを意味する声です。建前でそう言っているだけにしても、提案する余地はあります。 これは大変貴重な情報であることが分かります。 お客さんは悲鳴を上げて、問題の所在を「これなんだ、これが原因なんだ」と告白しているということです。 お客さんは、一度も断ったりしていません。 断ったのはあなたです。 私も偉そうに言ってますが、本当にできませんでした。 会計をちょびっと勉強して、真摯に上司や先輩に確認をとりながら、パワポの資料を作って配り歩くことで少しずつ受注できるようになっていきました。 だから、会計視点が大切だと説いているわけです。 別に仕訳ができるとか、精算表が作れるとかそういうことではないです。 問題の発見をより客観的に的確にできるようになるという点でメリットがあるということです。 ちょっと長くなってしまいました。 あなたは 営業は契約をとることが仕事だと思っていませんか? 問題を解決するためにひつようなことを知っていますか?

2011.05.16

コメント(0)

-

老い

先日、大学時代の友達何人かで飲みに行きました。 みんな20代後半から30代前半です。 大学の友人と話して「相変わらず老化してないなぁ」といつも思います。 発言の方向性や、内容が全く学生時代からぶれていないということです。 とにかく、自分が何をするかということが明確で前向きです。 知らないうちに起業していた人も多く、負けてられんなと思います。 彼らは学生時代から常に努力してきたので、必ず成功すると確信してます。 朝5時に起きて、毎日英単語を覚えていたり。 すべての授業で最高成績をおさめていたり。 友達4人分のレポートを違う内容と違う立場で書いて提出していたり。 自分の将来のために何かを続けて、自分を律してきた人たちばかりですから。 本当に尊敬できます。 とにかく、みんなおっさん化、おばさん化してないです。 では、 若いって何なんでしょうね? 老化って何なんでしょうね? サミュエル・ウルマンという人がいます。 ドイツで生まれ、アメリカの田舎で生涯を終えた詩人・教育者です。 彼が、その詩においてこんなことを言っています。 人は信念とともに若く、疑惑とともに老いる。 人は自信とともに若く、恐怖とともに朽ちる。 青年は希望とともに若く、失望とともに朽ち果てる なるほど。 人は「まだできる!」と思っている限り若く、「もうだめだ」と思ったら老けるということです。 就職活動中の人の中には、口には出しませんが「学生のままでいたい」「大人になりたくない」と心の底で思っている人がいます。 本来、年齢を重ねていくのは、経験を積み重ね、より豊かな精神が鍛えられていくことなので、老いや状況の変化に逆らおうとするのは、「自分に自信がない」という証拠です。 つまり、 「自分が大人になることを認めようとしない」ということです。 それは、 「自分は子供として、青年としてやるべきことをやったという自覚がない」という不安の裏返しであり、 「自分はまだ、大人になる準備ができていない」 との『錯覚』を招きます。 その反動で、迫ってくる「社会人生活」に不安を感じます。 そして、ついには「いつまでも子供でいたい」と、未来も現在も受け入れられなくなります。 しかし、放っておいても訪れる未来に対して希望を持ずに、過去を美化したところで、何も解決されません。 行動によって新たに見つけた「理想と現実の差」に対して、信念、自信、希望をもって挑戦することを、「成長」と呼ぶのではないでしょうか。 その落差に「疑惑、恐怖、失望」を見出す人は老化していきます。 失敗しないことより、成長しないことの方が、本来はずっと恐いですよ? 精神の若さがなければ、 単なる見た目や役所の書類に記載された「年齢」という数字に依存します。 そして、流行に依存することで、「自分は若いんだ」と必死にアピールします。流行は一過性のものであるし、すぐに朽ちていきます。 そういう人は、一緒に朽ちていくか、必死に流行にしがみつき続けます。 そういった人の根本にあるのは「老い」に対する恐怖です。 そして、年月がたつにつれ自動的に、自分に対する「疑惑、恐怖、失望」の思いが強くなっていくのです。 20代、30代、40代、50代、60代、70代、80代、それぞれの年齢に応じた若さがあるのだと思います。 若いとは、単に「流行の話題に通じている」ということではありません。 他人やマスメディアから話題を借りないと時間を潰せないのでは「私の人生には話題がありません」と言っているも同然です。 「自分が決めたことをやろうとしていて、それに間に合っている人間だ」と信じている人が、若い人です。 何歳であれ、将来に信念、自信、希望を持って挑戦する人が、若い人です。 とか言うと 「そんなこと言っても、将来どうなるかなんてわからないじゃないですか。失敗するかもしれないし、不況だし。そもそもどういう手順でやればいいのかわかりません。」 と言う人がいますが、 事前に完全な見通しが立つなら、決断力など不要です。 だって、そうでしょう。 周囲の環境や、状況がきちんと準備されていたら誰だって何か決められるものです。 そうでない状況があるからこそ「決断力」という言葉があるわけです。 恐れるべきは見通しが不完全であることより、 決断ができないことです 完璧ではない現状や自分を、未来の目標に近づけるためにこそ、人は決断をしなくてはいけないのだと思います。 一生老いることなく精神的に若くいたいですね。 あなたはまだまだいけると思いますか?

2011.05.14

コメント(0)

-

初心

派遣社員の方の教育係をやったことがあります。 20代の女性2人でしたが、 何を言っても 「面倒くさい」 「だるい」 「これって何の意味があるんですか?」 「30分くらい休んでいいですか?」 と言いまくっていました。 そして、1週間で辞めていきました。 心の中では 「このクソガキマジで…」 と思ってましたが。。。 ただ、最後に辞めるときに 「他の会社のどの人よりもきちんと教えてくれました。ありがとうございました。」 と言われました。 そう言われて きちんと辞めずに残ってもらえるくらいの、力量が自分になかったんだなぁと反省したのを覚えてます。 この出来事を、近頃よく思い出します。 4,000年もの前にピラミッドに書かれた「難解な文字の解読」という壮大な試みが、数十年前に成功したそうです。4,000年前の古代人のメッセージは、悠久の時の流れを経て、現代人に届けられました。 そこに書いてあった言葉とは 「全く、近頃の若者はなっとらん!」 でした。 古今東西、年長者が感じるものと同じなんですね。 戦中派世代も、明治の人々には「軽佻浮薄」「礼儀知らず」「西洋かぶれ」「皇国の恥」「明治はいずこ」と、それこそ「けちょんけちょん」にこきおろされています。 天保から昭和を生きた大実業家・渋沢栄一は、著書『論語と算盤』(国書刊行会)で、 「御一新(明治維新)ののち、若者を見ては、勉強が足りぬと痛切に感じるのである。未来を担う若者がこれでは、日本が未来に背負う重荷は、いかばかりであろうか。我々も修練が足りぬと反省し、いやましにも修養を積まねばならぬ」 と書いてあります。 「我々の姿がいけないのだ」と言うあたりは、さすがに産業界に数々の人材を輩出した人材育成の名手です。 「おじいちゃんは明治生まれだった」と言うと、その一言だけで「厳格な家庭で育てられたんだろうなぁ」と誰もが思ったものでしたが、その「明治生まれ」も、渋沢栄一にかかっては、「勉強が足りぬ」と説教されていました。 思い返すと、私の新卒時の態度もかなりひどかったと思います。 敬語は使えない。 言葉遣いはできない。 言い訳はする。 暴言は吐く。 時間を割いて叱ってもらったことや、怒られたことは鮮明に覚えています。 まあ、当時はむかついてましたけどね(笑) ただ、認め反省する習慣をつけてからは、少し後輩に伝えられることがあるのかなと思います。 そして、現在は就業支援(主に年下ですが)を行っています。 約束は守らない 連絡をしてきたらまず言い訳を言う 連絡をしなかったことは悪いと思わない 自分のことを諭されると文句を言う まるで自分を見てるみたいです。 自分もそうでしたから、 私は「今どきの若者は…」と言えません。 言う資格はないと思っています。 言うならば、自分のように変な苦労はしてほしくないなと思います。 また、これまでの人生で多くの年長者の方とお会いしてきて、私自身がそういうことをあまり言われたことがないというのも理由です。 「君たちの世代はすばらしい」 「君たちは頑張れば絶対いい人生を開ける」 と営業をしながら多くの年長者に言われました。 そういうことを言ってくださる方に出会う度に 「この人は本当にすごいな」 と思いました。 フリーターだろうがなんだろうが、耐え、認め、許すことで、心を開いてくれるなぁと、この頃つくづく感じます。 自分も20代の時には、相当な迷惑をかけていたんだなと思います。 今思い出すと、顔から火が出そうですが、それがあって今の自分があると思っています。 そして、手を抜かずきちんと接して頂いた先輩に対し、本当に感謝しています。それをきちんと継承していくことが、自分の責務だと思っています。 私が大学卒業してから書いた日記を読み返すと我ながらこんなこと書いてたのかぁと感慨にふけってしまいました。 たぶん当時は意味わかってないですがね(笑) 初心者忘るるべからず 大学に入学するときの初心はなんでしたか? 就職するときの初心はなんでしたか? 後輩を通して自分を省みて、年長者に感謝するのも必要ですね。

2011.05.13

コメント(0)

-

金山はどこにあるか

以前、アテンドをしたことがあります。 海外からの顧客や重役の接待です。 朝のタクシーはMKタクシーを使い、ホテルに横付け。 午前中は3Dプラネタリウムへ。 お昼は個室予約で和食へ。料理の内容もすべて説明。 その後、夕方の夕日を見えるよう東京湾のクルージングへ。 見えるものすべてに質問に対応。 夜は汐留のレストランへ。 奥様がワインが好きだということで、ワインの多い店へ。 そして、最後はタクシーをホテルへ横付けし、翌日のプランをお渡しし帰宅。 まあ、一言で言うと全く楽しくはないです。 気を使いますからね。 帰ってきてからの、缶ビール一杯のほうが一流レストランのシャンパンよりおいしかったです。 その際に、先輩から 「これはビジネスの基本だから覚えておけ」 と教えられた話があります。 それは、 『その鳥を狙うな』 という言葉です。 ある少年が、とある山に囲まれた土地に住んでいました。 彼はお父さんとよく鳥を採りにいきました。 方法は簡単です。 トリモチと呼ばれる棒にべたべたしたお餅をくっつけた道具で鳥を採るというものです。 しかし、少年は全く言っていいほどとれません。 ふと、お父さんのかごを見ると鳥だらけ。 「なんで、お父さんはそんなに鳥をとるのがうまいの?」 と聞くと 「お前は、鳥を狙うからとれないんだ」 「鳥がどこへ逃げるか考えてみな?そうすれば取れるぞ」 と言いました。 すばしっこい鳥ですが、逃げる時にはさすがに反射的に動くため一定のパターンがあるようでした。 その後、鳥の止まっている場所を狙わず、鳥が逃げそうな場所を狙うテクニックを実につけ、以前よりも鳥をたくさん採れるようになりました。 そして、少年期のよい思い出を作りました。 これは、「営業の天才」と呼ばれた三愛(現:リコー)の社長・市村清さんの講演会での話です。 私も、気が使えないやつだなとか、何度も言われました。 それはもう、泣きそうになるくらい(笑) なぜ気が使えないんだろうと何度も考えましたが、 要は「鳥を狙っていたから」です。 モノではなくコトで見ると、柔軟に最適なサービスを提供できるというものです。 いわゆる、気が利くようになったということです。 「気が利くということも発展すれば、大きな眼力になる」 と散々言われました。 その意味が、ようやくわかってきましたね。 アメリカで、19世紀に大規模な西部開拓が行われたゴールドラッシュはセンセーショナルな出来事でした。 「西には金の山があるぞ!」という噂が噂を呼び、新大陸に移動した移民たちが、こぞって「Go West!」の大移動を行った現象です。原住民にしてみれば、単なる迷惑でしたが、一攫千金を夢見て移民してきた白人たちは、そんなことにはお構いなく、「宝の山」を掘り当てることを夢見て、我も我もと西を目指しました。 肝心の「金」はありました。しかし、ちょっとだけ。 結局、金を掘り当てた人は全体の5%にもなりませんでした。 「もう、カリフォルニアはダメだ」 と諦めた人は、さらに西のハワイや日本、中国に行ったのも皆が知る事実で、それはこっち側では「黒船」とか呼ばれています。 つまり、「95%は儲からなかった」のです。 そんな中、笑いが止まらないほど、確実に儲けた人たちがいました。 「ゴールドラッシュ」なのに、本当の「ゴールド」は、山じゃないところに埋もれていたのです。一体、誰なんでしょう。 それは、「バケツとスコップを売った人」でした。 「ブーム」とは、ある状態に置かれていた前提が別の前提に向かう大きな集団心理です。そんな熱狂の中では「乗り遅れるな」と周囲と同じことをするのではなく、「みんながやること」を考える方が、手っ取り早い成功方法です。 では、ゴールドラッシュにおいて「みんながやること」とは、何だったのでしょうか。 「金山を掘り当てること?」 「金山の見分け方を講義すること?」 両方とも違います。 それは、 「移動すること」 「穴を掘ること」 です。これなら、誰もが確実にやります。やっている本人も考えないくらい、当たり前のことです。 そして、バケツやスコップを売った人が本当に「ゴールド」を手に入れたということです。 仕事や就職活動で自分の能力はこの程度しかないと落ち込む必要はないです。 落ち込むことが悪いのではなく、ダメだと思い続けることそれ自体がダメです。 自分の中の能力は必ずあります。それに気づけるかどうかです。 社会人や先輩からすればその能力は非常に有効なもので、将来役立つということを見ているものです。 ですから、 「私は気が利きます」 ということも、きちんと考えてアピールできれば、大きな能力になります。 それを見出すことが「反省」ですね。 どんな小さなことでも、積み重なれば大きなことになります。 ですので、凡事を徹底して、習慣にして、反省し、自分の能力を練磨していくことです。 仕事や就活でもインパクトのある仕事をしているというよりも、その意味や意義を考えて、自分に落としこめるほうがよっぽど能力があるというものです。 まずは、知識よりも物事への考え方のほうがよっぽど大事です。 20代はそういうことを積み重ねていきたいですね。 あなたは、 金山を掘り当てようとしていませんか? バケツやスコップを探り当てる眼力を鍛えていますか?

2011.05.12

コメント(0)

-

学ぶは真似ぶ

何をしていいかわからない新入社員は多いです。 「とりあえず、今は勉強しといて」と言われ 何をしていいかわからず1日が終わることも多いですね。 何か新しいことや、挑戦するときに「型」から入るのは大事な姿勢です。 初めての行動は本質がよく分からなくても、まず型通りに取り掛かってみると実感を生み出せます。 この「実感」が育つことで、自覚や意欲になってゆきます。 礼は虚礼から という言葉があります。 頭を下げると感謝の気持ちが湧いてきて、それから「感謝で頭が下がる」という行動が生まれるということです。 良い習慣はまず素直に真似することが大事です。 「感謝の気持ちがないのに、頭を下げられるか」と思う人もいるかもしれませんがまずは素直に型から入ると考えることも変わってくるものです。 また、真似をしてみることで自分の位置を確認できるということもあります。 幼い頃、スポーツ選手に憧れて、その選手と同じ練習メニューをしようとしても、たった数時間で音を上げてしまった…などという経験があるでしょう。 「型」から入ってみると、物事へ曖昧な批判や軽薄な批評をしなくなり、行動する者に対する敬意が溢れてきます。 そして、ただ黙々と「型」をこなし行動を続けているうちに、やっと何かが分かったような気になるものです。 人生においての一番の教科書は 達人の隣です。 その人の言動、行動、仕事の取り組み方を真似していくことが型をつくっていく最短ルートです。 そして行動とともに、心構えや言動も成長していくものです。 しかし一方では、自分にどれだけ優れた資質があっても、質の低い習慣や言動を真似すると、内面も似てきます。 やる気に満ち溢れた人も、怠け者の先輩と一緒にいると、途端に同じような人間に成り下がってしまうもの。 ですので、注意が必要ですね。 人を判断するのは結果からです。 そして、結果を出している人の中で他人に対しての気配り、優しさ、感謝を持っている人は優れています。 そういう人を誰か見つけたら離さず、ついていくことです。 そして、その人の言動や行動を観察し、時には質問することで、自分の型を作り上げていくことです。 無為は失敗以下です 何もしない状態は0ではなくマイナスだということです。 自分一人で何かを始めて、自分ひとりで終わることなどありません。 どんな偉人やスターでも必ず師や憧れの人がいます。 人の良さを見て、自分のものにしていける考え方。 そうすれば自分の学びは加速しますね。

2011.05.11

コメント(0)

-

過度の自己分析ではなく

人は、恐れか愛情のどちらかが行動動機となり何かの活動を行います。 お子さんがいる方はその感覚がより鮮明になっていることでしょう。 恐れから生じる感情としては、怒り、悲しみ、寂しさなどがあります。 いわゆるマイナスといわれる感情です。 そして、愛情から生じる感情は、喜び、うれしさ、楽しさなどがあります。 いわゆるプラスの感情といわれるものです。 就職活動や仕事において、様々状況で人と接することがありますね。 就職活動や仕事においては、論理的に合理的に物事を処理する必要があります。 そういった中で、感情に向き合う機会を求める人が多いです。 ですから、感動的ドラマや映画、またスポーツといった感情を発散させるものが必要とされるわけです。 自分の子供に対して愛情を注がない親はいないでしょう。 一般的に愛情の表現としては、次の3点を分られるそうです。 それは doing having being です。 doingとhavingは、その子が行ったことやもっていることについての愛情です。 ○○したから愛してるよ。 ○○したら、すばらしいよ。 ○○はかわいい目をしているから好きだよ ○○は頭がいいから好きだよ 親からすれば、愛情を示していることに変わりはないですが、 これは条件付の愛情と考えられます。 こういった愛情ばかりを与えられた子供は、自分の存在価値に自身が持てなくなります。 ○○しなければ自分には価値がないと感じてしまうようになるそうです。 それに対してbeingは、その子そのものへの無償の愛情です。 どんな状況であろうと、あなたを愛してますよ。 どんなになろうと、決してあなたを見捨てませんよ。 あなた自身が、すばらしい存在ですよ。 子供に対しては無条件でこのようにbeingを表現することができると思います。 では、一般の他人に対してはどうでしょうか? 上司や先輩が部下に お前は根っこからだめなやつだな。 お前は芯から仕事ができないんだ。 君は面接に来る資質をもった人間じゃないね。 言わずとも、思っていれば人には伝わるものです。 beingばかり否定されると、人は自分信じられなくなっていきます。 doingやhavingに対して叱ったり指導するのは至極当然のことです。 相手を育成したり、叱ったり、諭したりするときは doingやhavingについて言及するべきです。 しかし、誰も他人の存在価値が否定する権利はありません。 それは理性の問題ではなく、人の生きる道であると私は思っています。 この人は指導できるかどうかは、怒り方ではないですね。 doingとhavingについて激怒する上司や先輩はいい指導をしていると思えます。 しかし、口調が緩やかでもbeingばかり言及する指導者は私は無能だと思います。 「君の代わりなんてね、たくさんいるんだよ?」 と後輩に言っていた上司に食って掛かってしまったと言うことがありますね。 まあ、それは余談です。。。 しかし、更に重要なのは、他人からの評価だけでなく、自分を省みるときもそうです。 自分のbeingを傷つけないことです。 そうすると自尊心がどんどん縮小していきます。 そして、卑屈になるか、立ち上がる気力がなくなっていきます。 実際は誰もあなたの存在を否定していません。 あなた自身でしているだけです。 と、言うと 「こんなことでへこんでいる自分はさらにダメだ」 となります。 ネガティブ思考のスパイラルに陥ります。 はい!! そこでやめて何か動くことです。 毎日走ろうとか、毎日英語の勉強だけでもしようとか。 何かしらの目標を立ててそれを行っていくことです。 ダメなのは失敗したり、挫折した自分ではないです。 失敗や挫折から立ち上がらない自分です。 立ち上がることに価値があります。 立ち上がるとは、何かの目標に向けて習慣的な行動をすることです。 それを、本来「活動」とよびます。 エントリーシートや面接は「手続き」に過ぎません。 周りはどんどん受かっていくが、自分はダメだといいますね。 就職活動中の方々に話を聞くと、落ち込む原因の多くは 過度の自己分析 であると私は思っています。 自分は考えても見えてきません。 課題や目標を目の前にしてどう行動するかを見たほうが懸命です。 ですので、何かしら1週間でもいいので、志望の職種について勉強したり、運動したり、 きちんと前を見据えて行動して、きちんと教えを請うて自分の道を決めれれば大丈夫です。 小手先のテクニックではなく。 いつも立ち返るべきは 「自分は本当に働きたいのか。」 「その仕事をする決意ができているのかです」 自分が志望する仕事は自動的に決まるわけではありません。 自分で「決める」ことです。 そのために、日常的に自分がどのような行動をとっているかです。 だから、何度も言いますが習慣は大事ですね。 自分のdoingやhavingを反省することで、beingのプレゼンスを高めていくことです。 あなたは他人や自分の doingやhavingばかり評価していませんか? 評価すべきはbeingです。 あなたは他人や自分の beingを痛めつけていませんか? 改善するべきはdoingとhavingです。

2011.05.10

コメント(0)

-

彼らは全員裸足です

さて、この日記?も1ヶ月書き続けてますね。 一ヶ月も続くとやめるのが嫌になってくるものです。原文はこちらですhttp://mixi.jp/view_diary.pl?id=1718885020&owner_id=32347381 この連休中には、友人と話したり、経営者の方とお会いしたりしました。 そんな中、目標設定や自分の課題の設定の仕方について話しましたが、 成長している人や成功している人の特徴として共通しているのは 他責を排除して思考しているということです。 私は、そこまでできる人間ではないので、都度反省が必要だなと思っています。 近年よく聞かれる言葉として 「○○業界は大変でしょう?」 という言葉です。 私も時々言われますが、そういう言葉を聞くたびに少し残念な気持ちになります。 本来ならば 「○○さんなら大丈夫でしょう。」 と言いたいところですね。 日本マクドナルド創業者藤田田さんという方がいます。 過激なタイトルの本を出版し、その内容は挑発的な文言であふれています。 それでいて、文章には人に対する愛が含まれている、なんとも人間味あふれる方です。 現ソフトバンクの孫正義氏が、アメリカ留学前に手紙を送り、教えを請うた方としても有名ですね。 その藤田田さんが書中で 「不景気の中で儲けるのがプロの経営者だ。景気がいい時はバカでも儲かる」 と、言っています。 まあ、かなり挑発的な言葉ですね。 先日、お話させていただいた方々も不景気だからという言葉は一切使わず、非常に前向きな方ばかりでした。 状況が悪い 環境が悪い 同僚が悪い 上司が悪い 部下が悪い。 色々な話を聞きます。 そして、そういう人はいつも 「私が悪いんじゃない、自分以外の要因が悪いんだ」 と言います。 そのたびに、 「ああ、この人の成長もここまでだな」 と思います。 なぜなら自ら機会を作ることができず、受身の考え方だからです。 不況や試練、苦労といったものは、環境や状況に与えられたものだけではありません。 自分で現状を受け入れ、認め、課題や目標を設定することで、本当の「環境」を作り上げる必要があります。 物事や状況、人に評価や価値を与えているのは他でもないあなた自身です。 1980年代から90年代にかけて、スポーツ用品メーカーがこぞってアフリカに進出しようとしました。 あるメーカーのマーケティング担当は言いました。 「社長!!アフリカは市場がなりません。なぜなら彼らは全員裸足です。」 そして、アフリカ進出を諦めました。 別のメーカーのマーケティング担当は言いました。 「社長!!アフリカはすご市場になります。なぜなら彼らは全員裸足です。」 そうしてNIKEは世界的なブランドへと成長しました。 同じ状況を見ても、人によって判断や与える価値は違います。 そもそも物事や状況、それ自体に価値などありません。 私たち、自分がどのような価値をそこに見出したり、与えたりするかです。 そのために、自分の正当性を説くのではなく自分の思想や考え方をきちんと反省し、育んでいるかのほうが100倍大事です。 なぜなら環境に左右されずに前へ進めるからです。感情を阻害される要素が減るからです。 周りの価値に振り回されず、曇りなき眼で物事を考え前向きな気持ちで行動していきたいものです。 環境が好転しないのは、あなたのモノの見方に問題があるからではないですか? 自分以外のコトやモノを批判するより、自分を省みたほうが建設的なのではないでしょうか?

2011.05.09

コメント(0)

-

何を彫るか

頭がいい人。 コミュニケーション力が高い人。 知識が多い人。 などなどいろんな人がいますね。 でも、仕事が一番できる人ってどんな人なんでしょうね? 夏目漱石の夢十夜という短編があります。 以前、この文章の内容を説明してもらったことがあり、それに強く感銘をうけたので、ここで紹介します。 ■夢十夜の内容要約 夢の中で鎌倉時代に来てしまった漱石が、あるお寺で運慶が仁王像を彫っているところに遭遇した。場面は鎌倉時代だが、見物人はなぜか明治の人たちで、運慶の彫刻の様子を見て、しきりに何か言い立てている。 ある者は像の大きさ、 ある者は彫刻の大変さ、 ある者は仁王の強さ を話題に騒いでいるが、 運慶はそんな話も一切耳に入らないほど、彫刻に打ち込んでいる。 運慶はすさまじい気迫と技術で黙々と彫り続け、 見物人たちも完成していく様子に興味を惹かれ、色々な感想を述べる。 ある者は運慶の芸術家としての態度、 ある者は達人の域にある運慶の技のすごさ…。 それほど、運慶が仁王像を彫り進めていく勢いと技術は優れたものだった。 ある男が言った 「あんなに無造作にやって、よくあれだけの像が彫れるものだ」。 すると、ある男が答えた。 「違う。あれは、もともと木の中に眠っているものを彫り起こしているだけだ。必ずあるものを彫るのだから、間違うことはない」。 それを聞いた漱石は、この考え方が面白いと思って、早速自分でも試してみることにした。 帰って自宅の庭を見ると、手ごろな木材があったので、早速彫ってみたが、その中に仁王はいなかった。 次の木にも、またその次の木にも、やはり仁王はいなかった。 他の木でも試してみたが、最後に行き着いたのは、 「明治の木には仁王は眠っていない」 という結論だった。 それで、自分にも今日まで運慶が生きている理由というものも分かった。 というものです。 これを現代に置き換えてみました。 ■seki-chan『夢十夜』現代版 ある商社の食堂に、社員なら誰もが憧れるトップ営業マンがいた。 彼は売上達成No1になった後もその情熱を衰えさせず、黙々とBATICや語学の勉強に熱中していた。 それを見ていたある社員が、 「すごいもんだなあ」 と言った。 「接待なんかより、ずっと大変だぜ」 と別の社員が答えた。 ある男性社員が「トップになったのに、勉強なんてするものなんだね。自分はすっかり、トップになったら楽になるものとばかり考えていた」 と言えば、 またある女性社員は、「てかさ、転職しちゃえばいいじゃん。給料上がるし、福利厚生ももっといいところにいけるって」と言った。 彼は周囲の感想など全く聞こえないかのようだった。 黙々と英文のビジネス誌を分析しては、将来の取引先となる企業や業界の研究に打ち込み、企業再建策や受注高増加策を書き出していった。 「さすがあいつだ。周囲の雑音など、全く耳に入らないかのようだ。仕事と自分、それだけで世界を構成しているかのようにも見える」。 「あの資料見ろよ。あれがプロの資料だ」。 「しかし、よくもまあ、あれほど速くやっているのに、しっかりとした資料が仕上がるものだなぁ」。 「違う。あれは元々正解があるのを、簿記や語学を学べば、探り当てることができるんだ。もともとそこにある正解を突き止めるんだから、間違うことなんてあるものか」。 ある社員は、最後のこの言葉を面白いと感じ、早速自分も会計や英語を学んでみることにした。 家に帰り、簿記の教科書の1ページ目を解くも、全く流通業界の課題は特定できなかった。また、TOEICのテキストを開くも、全く商社の未来像は見えなかった。 「なんだ、簿記や英語をやったって、トップ営業になれるなんて見えないじゃないか。たぶん、このテキストが間違っているんだ。今の時代には、そうそう役立つ参考書なんてないに決まってる」 __________________________________ さて 彼は 参考書がいいとか、 顧客とたまたま相性が良かったとか、 接待がうまくいったとか、 商談の場所でたまたま話が合致した、 という浅はかな理由でトップに上り詰めたわけではないのです。 そこに「情熱」や「魂」、あるいは「仕事の本質」を見ようともしない人は、 「そもそもどの提案が一番すごいのか」とか、 「どういう話し方がいいのか」などと、 どうでもいい話に花を咲かせます。 ある社員は同じ参考書を買ったり、同じ勉強をしたりするが、 結局のところ、最後に行き着く結論は 「このテキストじゃ、だめだ」 「このやり方は自分にはあっていない」 くらいしか思いつきません。 「理想の未来像」「心から同意できる自分の姿」が存在しないところで、いくら良い木材を使い、良いとされる道具や教科書を使おうが、所詮は意味のないことです。 運慶が彫った仁王像のように彼もまた、 取引先を助けたい 役立つ社員になりたい もっと国際的に活躍する人材になる という仁王像を彫っているということです。 そして、そういう理想像があって初めてどういう木材を選び、どういう道具で「未来の自分」を彫るか選択することになります。 就活であれば、「周囲に期待され、応援される期待の新卒」という理想像を描いて「大学」という木材を彫り続ければ、「悔いなき学生生活」、「心から歓迎できる社会人生活」という仁王像を彫り出すことができます。 「なりたいトップ営業マンの姿」を描いて黙々と努力すれば、「会社」や「社会」という木材の中から、「トップ営業マン」という仁王像を確実に彫りだすことができます あなたの仁王像は何ですか? そして、あなたはそれをきちんと彫っていますか?

2011.05.07

コメント(0)

-

内定が早いか遅いかより

住宅販売の企業に内定をもらい、ブライダルにも興味があるが、現在就職活動で非常に苦悩しているという方の相談をいただきました。 ありがとうございます。 心から志望している仕事をできることになり、その後も自分の可能性を信じ続け、地道な努力をすることで可能性はさらに広がっていきます。 そんなことはわかってます、今年は地震もあったし就職難だしひどい状況だから、あなたの就職活動の時代とは違う状況なんです。 と言われることもあります。 関係ありません。 不景気だろうがなんだろうが、受かる人は受かるし、受からない人は受かりません。 そして、受からない人は上記の項目や先輩のアドバイスに対して 「わかってはいるんですけど。。。」 と言います。 わかっているかどうかは問題じゃないです。 「やれているかどうか」と自問すべきです。 少なくとも「やれば」わかっているだけの人よりは一歩前へ勧めます。 私は別に慈善活動をしているわけではないです。 やる気のない人は相手にしません。 相手にしないというより、どうにもできないからです。 意思が失われた人間に、意思をもたせるのは他人ではできません。 意味づけはできますが…。 ですので、そういう人には 「やる気になったら連絡してくださいね、いつでもブログやメールは書き続けてますから。」 と言います。 要は、やる気がない人はどうしようもないということです。 とはいえ、情報に錯綜されて、打ちひしがれるのも現状でしょう。 先日、社会人の集まりがあるというので無理やり誘われて行ってきました。 「そんな就業支援なんて面倒臭いことよくやるね」とか 「この頃の学生は教えてくれっていう意識が強いね、ゆとり世代だね」とか 「派遣をいかに使うかが、人材活用術だよな」とか 「○○業界を志望してるなんて仕事をわかってないね」とか それが20代の若手社員ならまだしも、30代、40代の人までが同じような発言をしていることに驚きました。 「大丈夫。お前等についていく奴はこの世にはいない」 と思い30分で帰ってきました。 そして、帰り際に もし、こういう奴等が後輩や部下に仕事の説明をしていたら… と思うとぞっとしました。 そういう人は、相談されると「教えてやる」という態度をとります。 自慢話しかできない人間が仕事上で認められているわけがありません。 ただ自己顕示欲に従って行動しているだけです。 本気で悩んでる人に対してこれほど失礼な態度はないと思います。 社会に出た大人が、真剣にその人が行きたい業界や志望している仕事に就ける為に見捨てずに付き添って話を聞くことができないという現状は悲しく、またもどかしく思います。 社会経験の少ない学生やフリーターにきちんとした人とそうでない人との区別は意外に難しいものです。ちょっとした流行の言葉やインパクトのある言葉を羅列されて、ミスリードされていく就職活動者は非常に多いのが現状です。 もちろん、きちんと相談に乗ってくれる人も十分に多いですよ。 ただ、「どうしていいかわからないんです」と言い、悩み苦悩して前へ進もうとしている若者に対して、本気で考えて相談に乗れる大人がもう少しいてもいいのではないかと思っただけです。 思考が停止して群集心理や聞こえのいい業界や仕事に流され、なんとなく受かって就職するほど悲劇的なことはないです。それは私が経験済みなので証明できます。 就職活動中に不安であれば大丈夫です。 それは健全ですよ。 それは仕事を始めてから、将来が不安になるより100倍マシです。 ですので、内定が早いか遅いかは問題ではないです。 諦めたらそこで試合終了 それだけです。 悩んでいるときや苦悩は成長の前です。 欠けている部分を悔やむよりも、その欠けを満たす余地があることや、それにより生じる自分の長所に目を向けるべきです。 大丈夫。まだまだいけます。

2011.05.06

コメント(0)

-

欠点は長所にもなる

非常な苦労と病気に打ち勝って独学で美術を学び、東京芸大の教授として絵の美しさを表現し、教え続けた画家がいます。 林武さんの文章を読み感動したことを覚えています。 その一部を抜粋すると 『われわれの日常生活は、完全を求めながら、欠けをならす営みであった。いま生きているという実感は、欠けによってはじめて得られる。 欠けが魅力であるのは、そして、美人がほくろや八重歯によって、また顔をほころばせることによって、あるいは泣き、怒ることによって生き生きとした魅力を表現するのは、それがわれわれのつりあいへの欲望をそそるからである。 欠けこそが生きていることの証しとなる。食事をする。恋をする。すべて欠けを充足し、ならす生の営みである。欠けばならしを求める生の姿であるがゆえに、なまなましい美となる。 この美は、民衆が人間としての権利を獲得したときに発見された。美醜の観念は、このときにまったく変った』 松下幸之助さんは 「なぜ成功したと思いますか」と聞かれ、 「体が弱くて学問がなかったからだ。体が弱かったから人を信頼してお願いすることができた。学問がなかったから人の知識を素直に求めて感謝することができた」と述べています。 普通の人なら真っ先に短所に挙げそうなことを資産数百億円の成功の理由に挙げています。 要領が悪い、ケアレスミスが多い、専門知識がない、何事においても未熟すぎる…という自分を見つめれば、誰よりも他人の応援に感謝できる「素直さ」という長所に転じるでしょう。 短所の塊のような人も、人に感謝する心さえ忘れなければ、人を惹き付けて離さない巨大な魅力を持ちうるものです。 反対に、何でもできて周囲から完璧と思われている人でも、長所の塊が冷たさや慢心を招けば、それはいくら長所を挙げても足りない巨大な短所になってしまいます。 満ちと欠けは表裏一体であり、相互が原因であり結果です。 ですから、欠点を欠点とだけ見て落ち込まず、長所を長所としてだけ捉えて慢心するのではなく、相互を「表れ方の違い」だと考えて、生活してみてはどうでしょうか。 「欠けは新たに生じた欠けというよりは、一つの部分が満たされたことによって自覚が鮮明になった欠けなのであって、「元々劣っている」というような種類の欠点ではありません。 仕事上で人脈や知識、経験、信用、実績があまりに乏しい自分に嫌気が差し、それを埋めようと必死に努力していくらかの改善を達成すれば、 次はリーダシップやマネーセンスが足りないと思えてきます。 そこでそれらを埋めてみると、次は愛情や健康が足りない自分に気付き、幸せの動機も基準も、こうして年齢や経験を重ねるほどに変化していくのです。 そこにあるのは 「欠けの自覚」と「埋める努力」の繰り返しです。 だからこそ「いま生きているという実感は、欠けによってはじめて得られる」ということです。 「満たされている」と思い込んで停滞するほうが怖いことです。 それは「希望なし」、「成長なし」という悪質な欠けにつながるからです。 足りないことも、埋めている間は楽しいし、埋めればこそ感動があります。 空腹を埋めれば満腹になるし、寂しさを埋めれば喜びになるし、寒さを埋めれば温かさになるし、無知を埋めれば知恵になります。 不足や欠落にコンプレックスがあるという方は、ちょっと視野が狭かったり、視点が短かったりするだけではないでしょうか。 欠けは欠けているからこそ欠けなのであって、それは「満たされる前」であるに過ぎません。 欠けはありがたいものであり、満たされて充足している状態は危険が満ちています。 恐怖を感じていることが健全な状態だと思います。 以前どこかで、 少しの不幸が最も幸せである という言葉を聞いたことがあります。 まだ自分がやれることがあり、努力をすれば成長できる状態は幸せですね。 あなたは、どこが欠けていますか? そして、それが満たされる前の段階だと認識できてますか? 前向きに生きられるのではないでしょうか? ■参考図書:美に生きる 林武著 講談社現代新書

2011.05.05

コメント(0)

-

記憶するとは

記憶が苦手という人はこの世に山ほど居るでしょう。 記憶ができない人は言葉の定義ができていないという点にあります。 記憶=覚えること と考えているから記憶ができないのです。 記憶=思い出すこと です。 そのために、自分の能力が及ばないところは思い出せるようにメモの残すのです。メモを残すことが目的になってしまっては無意味です。 感情を伴った事象は、記憶に鮮明に残っています。 (もっとも、その感情は比較的ポジティブなものが好ましいのですが。。。) 記憶術をひたすら研究し続けた人がいます。 小柳 詳助さんです。 地道なフィールドワークを重ねて研究を続け、21年前に「悪魔の記憶術」という本を出版しました。 怪しすぎます。 しかし、中味を読んでみると意外と理にかなっているのではないかと思い。 その悪魔の記憶術の一部を紹介します。 ================================== 突然ですが、下記の単語を1分でメモせず頭だけで記憶してください。 そして、3分経過したら単語を見ずに全部言ってみてください。 タバコ 泥水 塩水 泥 スピーカー バイブレーター 井戸用ポンプ にんにく 体温計 一万円札 ↓文章は下に続きます。 きちんと思い出せましたか? 全部3分で完璧に記憶できたあなたは天才です。 私は最初にやったとき思い出せませんでした。 結論から言うと、小柳さんは視覚指定席法のやり方で覚えるそうです。 では、解説しましょう。 1タバコ 2泥水 3塩水 4泥 5スピーカー 6バイブレーター 7井戸用ポンプ 8にんにく 9体温計 10一万円札 この10個のものを記憶するのに、私たちの体の部分に上からナンバーをつけて指定席を作ります。 すなわち 1.頭 2.ひたい 3.目 4.鼻 5.口 6.あご 7.首 8.肩 9.胸 10.へそ 指定席ができたら、上から1⇒頭,2⇒ひたい,3⇒目と練習してみましょう。 少しも難しくはないはずです。上からできたら、今度は10⇒へそ、9⇒胸と下から練習して見ましょう。 そして、上記の1.タバコ2.泥水・・・・といった単語を指定席に座らせるというか、結びつける作業をしていきます。一見ばかばかしいと思われることを想定して行えばいいです。 例えば・・・ 頭にタバコを押し付ける ひたいに泥水を塗りつけられて気持ち悪い 目に塩水が入って痛い 鼻に泥をねじりこむ 口のなかでラジオがものすごい音で鳴っている あごをバイブレーションですっきりさせる 首に穴を開けて、井戸用ポンプで胃の中を洗浄する 肩ににんにくを塗りたくって臭い 胸に体温計が突き刺さっている おへその中で福沢諭吉が笑っている などです。五感を刺激するようなエピソードを作り上げることです。 イメージで結びつけることです。 これを あたまときたら⇒タバコを押し付けられて熱い⇒あ、タバコだ!! と思い出せたら成功です。 ちなみに、これは公害対策基本法(昭和50年代のもの)全部を象徴したものを並べてあります。 頭=タバコ=煙=大気汚染=大気汚染防止法 ひたい=泥水=水質汚濁=水質汚濁防止法 目=塩水=海洋汚染=海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 鼻=泥=土壌汚染=農用地の土壌の汚染防止に関する法律 口=ラジオ=騒音=騒音規正法 あご=バイブレーター=振動=振動規正法 首=井戸用ポンプ=地盤沈下=工業用水法 肩=にんにく=悪臭=悪臭防止法 胸=体温計=水銀=水俣病=紛争処理=公害紛争処理法 へそ=一万円札=保障=公害健康被害保障法 といったぐあいに連想していきます。 ================================== まあ、途中それはこじつけすぎだろうという部分もあります。 他にもイメージ法や連想法などなかなか役立つ方法論が書いてあって面白いですね。いつも役立つというわけではありませんが、困ったときに私はこの本を参考にしています。 いろんな人を見て要領の良い人をみていると、まずどうしたら楽に勉強ができるか。いかに小さい労力でできるかということを考えているように思えます。 がむしゃらにやって目標を達成する精神ももちろん大事だと思います。 しかし、もっとできるチャンスを何かに取り掛かる段階で失ってしまってはもったいないと思います。 それは能力の問題ではなく、考えるという対象をどこにおいているかの問題です。 視点の問題です。 著者曰く 皆、知識を詰め込もうとするが、利口な人間は勉強の仕方を発明する だそうです。 何か、勉強したり取り組む際に根本的にどうやったらより多く記憶できるかなどを考えてみてはいかがでしょう。 それによってちょびっとでも他人より勉強の成果があがれば10年後にはとてつもない差になっていると思います。 ■参考図書:悪魔の記憶術 小柳詳助著 KKロングセラーズ

2011.05.04

コメント(0)

-

一点突破

コンサルタントという職業の方がいらっしゃいます。 一流になると、企業の所属しながら、個人として講演会を開いたり、本を出版をしたりします。 簡単に言うと、企業のお医者さんです。 私も、これまで一流と呼ばれる方とお話したことがあります。 説明力がすごい、理解力がすごい、情報収集力がすごい。 ということです。 説明力は、難しい専門用語一切使わずわかりやすく物事を説明できるということです。 どうやってそんな説明力をつけたのかたずねたことがありますが、ふわっとしか教えてくれませんでした。 ただ、一冊の本を紹介してもらいました。 コンサルタントという職種についている方は、一般のビジネスパーソンよりも 3~6倍の速さでスキルや知識を修得しなければやっていけないと言われています。 そして、プロとして報酬をもらえるレベルで身につける必要がある。 めちゃくちゃ勉強しているんでしょうか。 寝る間も惜しんで。 どうでしょうか? もちろん量はほかの人よりもやっていると思います。 しかし、それ以前にやり方や知識の定着に対しての考え方に相違点があると思います。 最初に解くべき問題は、常に、何が問題なのかという問題である by シャルンホルスト 何か勉強して身につかなかったという経験があるでしょう。 勉強量を増やしてみたり、参考書を買い換えたり、予備校や塾を変えたり。 しかし、最初に解くべき問題は常に、何が問題かということです。 つまり、「何のためにやっているか」という問いです。 勉強ってなんでしょうか? 試験や課題を突破するだけの手段として捉えるにはあまりにも寂しい気がします。 それを紹介された「プロの学び方」(清水久三子著)という本で読んでなるほどなと思いました。 学習には 「チャイルド・エデュケーション(子供の教育)」と「アダルト・ラーニング(成人の学習)」の2種類があり、 4つのステップがあると述べています。 チャイルド・エデュケーションは“インプット主体の学習”で、私たちにとって慣れ親しんだ学びのスタイルです。 これに対し、 アダルト・ラーニングはをそれを学ぶことでいかに社会や他人との関係において価値を生み出す“アウトプット主体の学習”といえます。 具体的には学びには4つのステップがあると著者は述べています。 学びに関する以下の4つのステップに関して、著者の経験ではほとんどの人が「具体の理解」までしか達していないそうです。しかも、具体の理解までのレベルでは価値を生まないとまで言い切っています。 ステップ1:概念の理解・・・基本を知っている「知識」レベル ステップ2:具体の理解・・・やったことがある「経験」レベル ステップ3:体系の理解・・・プロとしてできる「能力」レベル ステップ4:本質の理解・・・第三者に教えられる「見識」レベル そして、これらの勉強した内容はアウトプットし続けることが必要だと述べています。 具体的にはブログや書籍化、またはノートにまとめその後プレゼンするといった「ラーニングジャーナル」を作成することで擬似的なアウトプットを行っておくということです。 もう一点思ったのは、そういう一流の方は自分のもっとも得意な長所やスキルを確実に自覚しているということです。 冒頭に上げた、説明力や理解力、また本を読み理解するスピードなど。 速い人は本を1日4冊~6冊読むそうです。多いときは10冊を超えるらしいです。 ただ、それにもまして重要だと感じたのは、早い段階で自分の能力の片鱗に気づき、磨き上げていったということです。 なるほど。 スキルや得意分野は見つけ出すものではなく、自分の中に見出すものです。 皆さんも友達や同僚などから「うまい」と言われることがあるはずです。 それに特化して、その能力を発揮せざるをえない舞台を、日常の中に強制的に作り出して、地道に続けてみてはいかがでしょうか。 就職活動中であればそれを磨き上げる習慣をまず作ってはどうでしょうか? そして、半信半疑でもやっていくうちに、自分特有の本当のスキルや能力が見出せるのではないでしょうか? 結局、継続は力なりです。そして努力をしなければ何にもならないということです。 時間があるから可能性があるわけではないです。 努力の継続を行える人に可能性があるんです。 初めは要領が悪くてもいいので、地道に続けることです。 嫌になったり不安になっても、投げ出したくなろうが、絶対にやめないことです。 そして「今の自分と未来の自分の分岐点」が見えたとき、それまでのつらい過去が「思い出」という名前の経験に変わります。 そうした中で、他人から「○○の~する能力ってすごいよね」といわれるものです。 初めから楽しいことなら、趣味でしかありません。 困難を克服していくところに、本当の楽しさと自信が生まれます。 新卒で入社した際、副社長に 一点突破だ。 と言われたことが今になって、具体的に鮮明によみがえります。 苦手だとか嫌いだとか言ってる人もいましたけど、それはそれとして別の問題です。 必要か必要じゃないかで、情報や物事は判断すべきです。 一つのスキルから将来を突破する鍵を得られますように。 ■参考図書:プロの学び力 清水 久三子著 東洋経済新報社

2011.05.03

コメント(0)

-

ジーパンが入らない

歴史上で扇動やマインドコントロールをおこなったのはアドルフ・ヒトラーです。 世界中の多くの広告代理店がこの扇動の仕組みを集約しようとし、その経営に活かしてきたのは周知の事実です。 ヒトラーはドイツ人を動かしユダヤ人迫害という集団的暴行へと扇動しました。 そして、その後、彼は言います 「人は気に入った情報しか信用しない」 「気に入った情報しか信用しない」とは、当たり前ですが、「気に入ったことだけを情報だと認める」ということです。 例えば 去年まで入ってたジーパンが入らないとき 「あれ?ジーパン縮んだ?」 縮むか!! 本来ならもっと早く、突っ込みますね。 「あれ?ジーパ・・ くらいで。 あなたが、ちょいと大きくなっただけです。 時には、そういう人はクレームで 「ちょっと、ズボン1年はいてない間に縮んだわよ!どうしてくれるの!」 と、自分が太ったという自己PRを企業に行うことも良くあります。 そういうことを聞くたびに 「人は誰には騙されない。人は自分の欲望に騙されるのだ」 と思います。気に入った情報を信じているうちに、人は不幸を加速させていくもの。 誰だって、それくらいは分かっているんです。 しかし、「分かっている」からといって、それが何だと言うんでしょうか。 「分かっている」と「やれている」は全く別のことで、 問題は「やれているか」です。 ジーパンの例で言えば、 ジーパンが縮んだと叫び続けるか 少し大きめのジーパンを買うか 太ったと認めて、頑張って痩せる のどれかです。 どう考えても痩せる選択がいいでしょう。 情報の判断基準は「気に入るかどうか」ではなく、「自分に必要かどうか」です。 たとえそれが心に逆らうものだとしても、内心では分かるもの。 今、必要なことをないがしろにしたり。 今、必要でない快楽に溺れたり 今、必要でない出会いを求めたり 自分で自分を欺いていないですか? 欲望に支配され思考が停止したときに人は判断が狂います。 中国の王朝、唐の玄宗が楊貴妃に目を奪われて、楊一族を召抱えたことで それまでの開元の治とまでよばれ絶頂期を迎えたにもかかわらず、安史の乱のより一気に崩れ落ちたのは有名な話です。 楊貴妃が悪いんでしょうか? いえいえ、 玄宗の楊貴妃に愛されたいという欲望、つまり自分に騙されていただけです。 詐欺師は欲望があるところ、どこにだって顔を出します。 なぜなら、その詐欺師は「自分」だからです。 ちょっと上司に怒られて、それがまっとうな事でも、 「てかさあ、あの部長おかしくね?」 「そうだよね~。あたしも前結構言われた~。」 「やっぱ、あの世代の人は考え方が違うんだよ。」 ああ、「心地良さそう」な会話です。 そして、これはただの現実逃避です。 「気に入った情報」を待ち望み、それが満たされなければ他人と馴れ合う。 「耳障りがいいこと」だけを情報だと思い込んでいる人はそこで終わりです。 おそらく一生そうやって言い合うでしょう。 耳が痛い情報や、自分が責められたりする情報もきちんと咀嚼して糧にしていくべきです。 「ジーパンが縮んだ!!」と言う自分がおかしいのだと受け入れ、謙虚に事実を見つめて行動していくことです。 その受けとめ方が、月日がたつにつれ人脈と能力の差になっていきます。 何か叱られたり、耳が痛いことを言われると試練と考える人もいます。 それは、耐えなければいけないと考えているからじゃないですか? そういう人は、 「うちの上司は厳しいよ~」 と言います。 先輩や上司や誰でもいいですが、 「お前はもっと勉強しろ!!」 「いや、勉強はしてるんですけど。。。」 「いいから後1時間はやってみろ!!」 てジーパンに翻訳すると 「お前はやせろ!!!」 「いや、ジーパンが縮んだんですよ。。」 「いいからあと3kgやってみろ!!!」 ということですよ? 耐える必要がどこにあるんですか? きちんと言われたことを「受け止めて」考えて、行動していくことです。 そう考えると必要な事をいってくれる人というのはありがたいですね。 課題や現状をすり替えて、だましているのはあなた自身です。 気に入った情報だけを手に入れようとしてませんか? 必要な情報を手に入れませんか?■参考図書:人に好かれる E・ホイラー著 実務教育出版

2011.05.02

コメント(0)

-

休暇中が苦しい人へ

明日出勤の人もいるみたいですね。 正直、就活や試験や商談など思い出したくもないですよね。 そして、それを忘却の彼方に捨て去り遊ぶのもメリハリがついていれば非常に良いことだと思います。 ただ、先日 「もう、自己分析どうしていいかわからないんです。。。泣」 この休暇中というのは楽しく過ごせる人もいます。 (中には課題を置き去りにして、休暇後にヒイヒイ言う人もいますが。。。そういう人はどうでもいいです。) この時期は、何かに一生懸命取り組むけれども、それがうまくいかず、最大の孤独感を味合う時期でもあります。 孤独とは、物理的なものではなく精神的なものなのです。 大勢でいるから孤独を感じないということもありません。逆に大勢の中ほど孤独を感じるというのは現代社会ですね。 自己分析。。。 以前もちょびっと書きましたが、 ノートに自分を書きなぐって自分を探し出すなんてことは 結論、そんなもんできる人はいないです。 というか、ありえません。 人はノートに納まるほど単純にまた簡潔にはできていないです。 私も昔全くできず、途方にくれました。 先輩に聞けば、ジョハリの窓や時系列で書きなぐることを教えられ。 自分が知っている自分、他人が知っている自分、他人も自分も知っている自分、他人も自分も知らない自分を4つに分け無理やり意味づけをしていました。 そして、面接で突っ込まれて落ち込んで泣きそうになりました。 効用は幾分かはあるでしょうが、やはり釈然とはしませんでした。 主観の域を脱しないからです。 こういう場合よく、現実の自分はこんなにダメな人間なんだと考え、理想を引き下げてしまいます。 就活で言えば、受かりやすそうなところを志望します。 自分がわからない。 何が課題かわからない。 現実が見えない。 うーん。 ちなみに、あなたの行う活動の基準は何ですか? 活動とは目的をもった行動のことです。 私は理想や未来を基準にすることが健全だと思います。 理想にあわせて、現状を変えるという意識をもつことです。 そして、そのための習慣をつくっているかです。 その習慣のなかから、自分が露呈してきます。 将来のために、自分を成長させるために自分がやってきたことや、やっていることってありますよね? 大きな成果でもいいですが、大小は問題ではないです。 それで、自分を紹介できるかどうかです。 「入学してから授業はさぼったことありません」 「1年間毎日ブログを書き続けています」 「居酒屋のバイトでお客様のクレームを1年間うけないよう心がけました」 「朝6時には必ずおきることを4年続けてます」 そういう中に、さぼらない自分、人のために行動できる自分、目標を達成することに執着する自分、工夫する自分が見つかるはずです。 ノートにこれまでの人生を時系列で書いても、他人からの意見を聞いても、それはどこまでいっても主観の要素が強くなってしまいます。 目標を設け、それを継続できた何かがあればそれは立派な事実に基づいた自己アピールの材料になります。 話題の希少性や相対性に気を取られる必要はありません。 どの道を選んだかよりも、選んだ道でどう頑張ったか が重要です。 そして、意識はその経験「を」、語るのではなく その経験「で」、自分で語る ということです。 面接や選考はどんな場ですか? 自分が会社の役に立てる人材だとアピールする場です。 思考なき行動は、肉体の単なる移動です。 ノートに書きなぐっても 俺はこんなところがだめだ 私はこんなところが課題だ といったことが大量に生まれ、落ち込むことがあります。 しかし、意外とそうではない場合があります。 主観で判断しないことです。 思い込まないことです。 目標や理想を基準にし頑張ってやり遂げたことがあれば、それは立派なあなたの長所です。 企業や社会で言う行動力とは 「ただ動く力」や「取り掛かる力」では決してありません。 「達成する力」です。 面接で 「私は、春はイベントサークルに、夏はバイトに、冬は留学に行きました。どれも短期間でやめてしまいましたが、行動力には自信があります。」という人がいますが、 OUTです。 面接官は (…あ、そう。要は長続きしないってことね) と思いながら笑顔で 「へえ、すごいですね」 と言います。 行動力とは多くのこと闇雲に行うことでなく、物事を最後まで行い「達成する力」というのは頭に入れておいたほうがいいです。 もしそういう経験が見出せなければ今からやればいいだけです。 何でもいいです。 道行くひとに必ず挨拶をする。 朝毎日走る。 就活中でも絶対に授業を休まない。 色々な人に私も習慣の提案をしましたが、一番効力があったのは、毎日誰かにありがとうといわれる習慣をつけることです。 人は自分以外の誰かのために自分を役立てようとする時、自分の重要感を最も高位の部分で満たし、生きがいや自分の存在価値を感じます。 なので、今からやればいいだけです。 自分の理想像を創造し、まずはその理想像に必要なことを想定し考え、どんな凡事でもいいので、やり続けることで現状が浮き彫りになってきます。 そして、そこからあなたのよさが浮き彫りになります。 必ず。 大丈夫です。 それが、現実を直視するということです。 なぜならより客観的だからです。 続けてきたことは何でしょう? そこにはどんな自分がいるでしょう? それ「で」語れる自分はどんな自分でしょうか? 内定をとることを目的にしてはだめですよ。小さくまとまってしまいます。 重要なのは、内定してから何年も働く会社を通して社会で自分の力を発揮できるかです。 ですので、内定の早い遅いなどたいした問題ではありません。 何かしらの問題を解決できる人に必ずなれると信じてます。■参考図書:ホイラーの法則 E・ホイラー著 ビジネス社

2011.05.01

コメント(0)

-

不安になる前に・・・