2025年02月の記事

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

ヤスパースによる精神病理学のまとめ

精神病理学※心理学と精神医学の境界に臨床心理学と精神病理学があって、両方にまたがるのが精神分折学ということになるとのこと。やや古い精神医学という扱いになっている現在。概念規定-------------------------------------------------------------------精神病理学とは「精神医学の知識を頼みとして身体所見で十分に定義できない体験や行動の特殊性を把握することを目指し、普遍的な言明や結論に向かって前進する試みの総意である」(ヴェルナー・ヤンツァーリック 1982.1) と定義できる。「精神病理学の対象領域は、意識が覚醒状態にある人間の、機能不全へと通じる大抵は苦悩に満ちた体験様式や行動様式である」(クリスティン・シャルフェッター 2010) 、「精神病理学とはすなわち精神病理学的症状の総称のことである」(ヘニング・ザス 1994) という定義もなされている。このような定義だけに限定されると、出現する現象に意味を与える多様な概念や見方に目を向けることができなくなる。米国の精神医学者ナンシー・アンドレアセンは精神病理学の学説について十分検討せず診断マニュアルの基準を暗記する現状を憂慮していた (2007)。ここでは最も基本にあるヤスパース「精神病理学総論」を扱う。カール・ヤスパースの精神病理学的方法論-------------------------------------------------------------------精神病理学総論の成立ヤスパースは若い頃には精神医学の分野の学者だったが、社会学者のマックス・ウェーバーとの交流により哲学分野に移っている。ユダヤ人だったため第二次世界大戦の間は教職活動が妨げられ早期の退職を余儀なくされた。米軍に命を救われたヤスパースは戦後にドイツを去りスイスのバーゼル大学の招聘に応じた。一般には実存主義哲学の代表的論者として知られるヤスパースだが、若い頃の複数の論文を基に教授資格論文として著した「精神病理学総論」(1913)は精神病理学の礎となった一冊。同書は'20,'23,'46に改訂された。精神病理学の方法的基礎対象精神科臨床と精神病理学を分けて(しかし心理学とは境界がない)、個別の臨床ではなく普遍的概念、関連性、法則性による体系を追求。対象は、意識された実際の精神的な出来事であり、それがどの範囲かを追求し、主観と客観を超えたその条件と原因・結果を求めることである。心身についての考察ヤスパースは、心的現象と身体現家の関係である心身問題について認識論としての二元論をとる。よって妄想、幻覚、情動という現象には、(当時は)直接対応する身体事象がないため、神経学から一線を画して精神病理学の独立した方法意識を求めた。先入見精神病理学は自然科学のような統一的理論をもてない。モデル概念としての理論は有益だがそれが精神病理学の認識範囲を狭めることには警鐘を鳴らすと同時に、一つの理論では症候の一部を見逃す恐れもあり、また全体論では人間の精神の全体を把握することなどできないから注意が必要であるとする。身体的先入見は全ての精神活動が身体活動に対応するというもので、ウェルニッケによる身体と意識の混同を問題視し、精神病理学はその研究を避けられないという。哲学的先入見は形而上的価値と学問的認識の区別の問題である。また精神を形あるものとしたり疾患単位を絶対視する見地の絶対化の問題もある。理論より方法論一つの理論ではなく、種々の見地や方法論の整理で満足しなければならない。「精神病理学総論」はその試みである。(1) 「横断面の諸要素」: 客観的に患者を純粋に感覚面から知覚。主観によって患者が精神的なものを心に描く静的了解(現象学)。(2) 「縦断面の関連」: 客観的な因果的説明。主観的な精神現象の発生的了解。(3) 知能、性格、病像及び、異常精神生活の社会学的関係の全体。このような異なる複数の方法で把握が可能となる。※了解とは、精神的なものを内的もしくは直観的に捉えることである。 客観 主観横断面の諸要素(認識) 感覚的知覚 静的了解(現象学)縦断面の関連 (分折) 因果的説明 発生的了解 ※ヤスパースの精神病理学において、横断面は観察に相当し、縦断面は分折に相当する。客観的精神病理学の方法 (感覚的知覚 → 因果的説明)神経生理学を含む自然科学的方法により、認識源である感覚的知覚を用い観察する。横断面の観察は、個々の症状の把握を求める。縦断面の観察は、関連の因果的説明を目標とする。客観的症状の横断的な把握ヤスパースのいう客観的症状や精神生活とは感覚的知覚で把握できる現象全てを指す。客観的精神病理学は有機組織体の概念すなわち精神的反射弓モデル (感覚性投射野→概念中枢[出発表象→目的表象]→運動性投射野) に従い、視覚・感覚野から思考中枢を経て運動出力すると考える。横断面の観察[作業心理学] 知覚の障害・理解と見当識・連合機構・記憶の障害・運動現象・言語障害・作業能力[症状的心理学] 精神的な出来事の身体的随伴現象と続発現象[表現心理学] 身振り、相貌、筆跡 / 理性的内容 / 文学的作品 / 絵画、芸術、手芸品 / 行動、行為 / 生活態度「作業心理学」において外部に現れる精神生活の客観的現象は作業機能として評価され、自然な観察、課題を通す実験精神病理学で調べられる。精神的な作業機能の分類は精神的反射弓モデルを基にする。(前述の「横断面の観察-[作業心理学] 」を参照)「症状的心理学」は精神的な出来事の身体的随伴現象と続発現象として把握される。意識せずに出現する呼吸、心拍、血圧などの身体的変化から基礎となる精神的出来事を推論でき、それらは自動的な身体的随伴現(感情障害における食欲や消化の障害など)、固定された反応、ヒステリー症状に分類できる。「表現心理学」では客観的な現象を精神的な出来事の表現として評価する。感覚的知覚により把握されるため客観的精神病理学に属するが、了解の理解によって主観的精神病理学との移行があるため、「精神病理学総論」第3版においては客観的精神病理学の一部としてではなく独立した章で扱われている。縦断的な因果的説明客観的に把握される各々の要素間の関連が、自然科学に則って原因と結果として、同時もしくは相前後して規則的に現れる経験から得られる方法により、大脳皮質に存在が想定される身体的事象を基盤とする精神的なものが、意識外の機構(基礎全体)であるという理論上の概念が成立する。縦断面の観察[諸現象の原因][外因性原因の作用] 脳の病的過程・中毒・疲労と困憊・身体疾患・時刻、季節、天候、気候・精神的原因[内因性原因の作用] 素質・遺伝・年齢・男性と女性・民族[経過の諸型] 発作、病相、周期・病的過程(外因性や内因性精神病)・パーソナリティの発展病的過程(外因性や内因性精神病)とパーソナリティの発展の区分には了解精神病理学の方法が極めて重要な役割を果たす。ちなみに心身問題についてのヤスパースの見解は、それを研究するには時期尚早で、「精神病は脳病か」に関しては、それは哲学的教養がないこと及び方法論的批判のないが故の命題に過ぎないというものだった。主観的精神病理学の方法 (静的了解 → 発生的了解)主観的精神病理学において決定的な認識源は、精神的なものを心の中に描き出すことである。すなわち他者の精神生活に感情移入し共に体験することが重要となる。主観的精神病理学では、横断的な諸要素の観察である静的了解(現象学)と、縦断的な関連である発生的了解に分類される。静的了解 (現象学)対話や文章表現の形で得られる患者の自己描写に基づいて、直接的には知覚できない患者の体験する主観的な精神状態を自分の心に描き出し、感情移入し、直感し、それを観察し、徴や諸条件や比喩や暗示から区別して術語をつける。異常な精神生活の各要素を特徴づけるため、客体 (対象) に主体 (パーソナリティ) が相対している構図から、対象意識とパーソナリティ意識 (第2版からは自我意識) に区別し、続いて感情と気分、欲動と意志が扱われる。特に対象意識については障害される4つの現存在の様式に分類する。精神生活の一般的性質と経過様式では注意・意識状態・精神生活の経過の障害・精神生活の分化度・感情移入可能及び不能の精神生活を扱う。横断面の観察 (静的了解=現象学)[異常な精神生活の諸要素] 対象意識※・パーソナリティ意識 (自我意識)・感情と気分・欲動と意志[精神生活の一般的性質と経過様式] 注意・意識状態・精神生活の経過の障害・精神生活の分化度・感情移入可能及び不能の精神生活対象意識※の障害される4つの現存在の様式[知覚] 対象を感覚的に実体として心に描き出すこと。 〈障害例〉:感覚の強度や性質の変化、異常な共感覚、空間の見え方や時間感覚の変化、既視と未視、知覚界の疎外、知覚界を新しいものととる経験、他者への共感不能、感覚領域における幻覚、不注意錯覚、情動錯覚、パレイドリア(視覚聴覚刺激により既知のものが存在しないのに見える現象)[表象] 対象をいまはない心象として心に描き出すこと。 〈障害例〉:偽幻覚、妄追想[意識性] 対象を非具体的に心に描き出すこと。 〈障害例〉:実体的意識性の現象[判断] 諸々の対象の関係、事態、正否がはっきり現れる精神的現象。 〈障害例〉:妄想、強迫観念特にヤスパースが力を注いでいるのが、[知覚]と[表象]の現象学的な区別である。(この区別は例えば幻覚 (知学の障害) と偽幻覚 (表象の障害) を分類する際に極めて重要な意味を持つ。)[知覚]①実体的な性格②外界の客観的空間での現象③はっきりした輪郭、完全制、細かい所まではっきりしていることにより特徴づけられる④感覚的な新鮮さ伴った感覚要素をもつ⑤像の恒常性⑥意志に左右されない[表象]①心像的な性格②内部の主観的空間での現象③はっきりしない輪郭、不完全性、断片的にのみ細かいことで特徴づけられる④大部分の要素において感覚的新鮮さに欠ける⑤像が分裂し、溶け出し、像が常に新しく補われる必要がある⑥意志に左右される発生的了解心の中にある(横断面における)主観的な静的了解(現象学)から、(縦断面における)個々の関連を把握していくことを発生的了解という。発生的了解は、(縦断面における理解のうちで)客観的で自然科学的な外からの因果的説明から、主観的で心理学的な(限界ある)内からの因果性を明確に区別する。縦断面の観察 (発生的了解)[了解的関連][異常機構の際の了解的関連] 病的反応・暗示・以前の体験が後に及ぼす影響・精神的関連の分離[病気に対する患者の態度「精神的なものの中へ入ってみると、精神的なものから精神的なものが出てくることがわれわれに発生的に了解される」(ヤスパース:精神病理学原論)ヤスパースは発生的了解の方法の歴史的起源に関してニーチェの名を挙げ最も偉大な了解心理学者としている(同195頁)。発生的了解は、合理的了解と感情移入的了解に分類される。合理的了解は、思考内客が次々生じることによる了解を論理の規則を用いて究明する。感情移入的了解は、思考内容が気分や願望や恐れなどからどのように生じるかを探求する。感情移入的了解が厳密な意味での発生的了解である。一般的な了解的関連(発生的了解)は、欲動の発展や情熱などである。異常な機構が存在する了解的関連は、精神病状態や夢の内容により作動した「病的反応、暗示、体験が後に及ぼす影響、精神的関連の分離」である。特に重要な了解的関連としては、病気に対する患者の態度、つまり患者の内省がある。発生的了解の方法によって何かで単に誘発された精神病と区別される「真の反応」について。・症状が体験と了解的関連(発生的了解)にある・体験が症状の出現の前提である・症状の経過は体験に左右される発生的了解を用いて病気に対する患者の態度を追体験し了解すること ・病気の一次的な症状 (妄想体験や抑うつなど) と、その消化加工から二次的な症状 (困惑的症状からの妄想的困惑と抑うつ困惑、妄想体系への発展) が出現すること ・反省的な態度で病者自身が体験を評価/判断すること (疾病意識と病識)方法適用の例妄想症状の分類妄想とは3つの外面上の特徴により示される誤った判断。・非常な信念および主観的な確信・これまでの経験や論理上避けられない帰結に影響されないこと (非現実性やでたらめさ)・内容の不可能性妄想症状の精神病理学的分類発生的了解: 妄想様観念 (その妄想が感情や他の体験から生じたと了解できる) ・真性妄想 (その妄想は他の現象からの規定ができない)発生的了解と静的了解: うつ状態の妄想・躁状態の妄想・支配観念・妄想による思い違い静的了解: 妄想知覚・妄想表象・妄想意識性妄想様観念とは、感情とか、妄覚のような他の体験とか、意識が変化した時の知覚界の疎外の体験から発生した了解可能性。真性妄想は、心理学的にそれ以上遡りえない、現象学的に究極のもの。支配観念とは、パーソナリティやめぐりあわせた出来事から了解できる強い感動を帯びていて、そのためいわばそのパーソナリティがその観念と一体になってしまい、誤って本当と思われるような確信である。例えば発明妄想、嫉妬妄想、好訴妄想として出現する。真性妄想 (一次妄想体験) に関しては静的了解を用いて、妄想知覚、妄想表象、妄想意識性に分類される。うち妄想知覚は、はっきりとしない意味の体験から確固たるかたちとなった関係妄想に至るまで段階的な移行がある。妄想の内客についての重要な3つの要素・人間に普遍的な欲求、願望、希望、恐れ(個人に関したものは欲求や願望が反映されるが、稀に哲学や歴史的な客体に関する妄想がある)・歴史的条件(かつては憑依妄想が多かったことなど)・それぞれの病的過程の特性(人生で新しいものが精神生活の変化へと至る)病的過程(外因性や内因性精神病)と発展の区別病相が一過性であることに対し、病的過程は長時間持続する。病的過程に対置されるのは、パーソナリティの素質や人生の経過から精神病理学的に導き出される了解可能なパーソナリティの発展であり、例として嫉妬の枠組みから生ずる妄想的発展がある。病的過程は、粗大な破壊のある精神生活という特異性のある器質的病的過程(外因性精神病)と、破壊を欠いた精神生活の変化のある精神的病的過程(内因性精神病)に分類される。パーソナリティの発展が成立するための重要な3つの契機・パーソナリティの素質・社会的な環境との交互作用・体験に対する反応これらに(発生的)了解が可能で追体験可能な関連があるかが決め手となる。ただし病的過程と発展の区別は難しいことがある。疾病分類学と診断学についての考察伝統モデルへの懐疑精神病理学総論は疾病分類学ではなく精神病理学の方法論についてのものであるが、巻末の病像の組立ての章に将来の道を提示しようとしている。ヤスパースによると精神医学の疾患学説には2つの考え方がある。1) 単一精神病論においては流動的な諸症状の変異だけであることが前提となる。2) 症状論、経過、原因、身体所見などの要因で分類できる本来ある疾患単位。本来ある疾患単位の代表にエミール・クレペリンの見解がある。同じ原因、心理学的基本型、展開と経過、転帰、脳所見の病象は全体像として一致するので本来の疾患単位として把握可能というものだが、ヤスパースは分類の手法は評価しつつ、精神的なものを神経学的過程に各々置換えられることに懐疑的である。クレペリンは疾患経過に重点をおいた包括的な臨床観察に努めており、その疾病分類学的モデルは経験的研究の拠り所となるとして、ヤスパースはそれを特に評価し、分類に古代ギリシャ論理学の類=Gattungを用いたが、相関する器質的事象が把握できない領域には別の概念を援用している。類型概念の導入ヤスパースは器質的相関のない精神障害に、類(Gattung)とは異なる類型(Typus)を提案する(社会学に理念型の概念を導入したマックス・ウェーバーの1904年の論文を引用)。類型は境界の不明瞭な多様体に構成体を与えられるが、流動的な諸症状の変異と本来ある疾患単位との間での妥協となる。精神病理学的な経過観察を基礎として、人生全体を考慮し経過を正しく記述して類型を作成することが望ましい。その際に(想像を含む全体像がつくられないように)小さな範囲の症例にあてはまる精神病の類型全体を見出すことをヤスパースは勧めている。ただしこの類型の作成自体は将来の重要な課題とした。診断図式の構想ヤスパースーにとっても、その時代のものであるという前提においても、この分類はクレペリンの教科書(1899)からの引用であり暫定的なものである。精神病理学総論における診断図式① 器質性(外因性、症状性)精神病・器質性脳病過程・身体疾患・中毒・てんかんの一部② 病的過程(内因性、統合失調症、かつての精神分裂病あるいは早発性痴呆)③ 変質性精神病・病相・異常反応・異常パーリナリティとその発展①のグループが本来の疾患単位もしくは疾患類である。②の病的過程は少なくともパーソナリティの一面に永続変化をおこし、統合失調症の精神生活という心理学的特性を示す障害である。③は病的過程から区別され、一時的で治り得る病相、異常反応、パーリナリティの発展の形で現れる変質性精神病である。変質性は今日では廃れた古い用語だがヤスパースは素質の変異や正常の特性からの偏りとして用いている。クレペリンによって概念化された繰うつ病は変質性精神病に属していた。第4版からはクルト・シュナイダーの影響で②に、①だったてんかんの一部や③にあった繰うつ病が含まれるようになった。ヤスパースは診断に関して「階層原則」と「了解限界」を導入。階層原則において、③は①や②を示唆するものがない場合、②はあらかじめ①が除外された場合に診断されるという。外に変質性、内に病的過程、中心に身体的症状があって、最も深い層が診断を決定する。「了解限界」において病的過程と変質性精神病は了解精神病理学の方法を用い区別される。病的過程を患う人間の精神生活は、変質性精神病とは反対に了解不能で感情移入不可能である。本質的な特徴として感情、知覚、意志行偽、気分に関し「させられ」(Gemachten)という現像で思い通りにならないと感じる。社会的要因の重要性ヤスパースは社会学的側面を考慮し精神病理学総論の巻末で、精神病理学における社会学的関係の重要性をとり上げ、人間は文化的な存在であって社会との交互関係で精神生活が成立していると考えている。社会と精神病の相関関係において、異常な精神現象の出現に統計的にも社会的要因が重要であり、19世紀末以降の欧州において精神病院の入院患者の割合が2~3倍になったことを挙げている。その理由に産業化で精神病親和者には社会生活が困難になったこと及び精神病院が改善されたことが可能性としてある。量的・統計的結果に加え、質的側面として神経症(神経衰弱)はその時代に典型的な病型である。例えば災害神経症が法で定められた災害保険の後に初めて現れたのは、ヒステリー機構の素質のある者が賠償への願望から様々な苦痛や苦情を発症させることが根底にあった。社会的状況が異常精神生活の現象にどう作用し発生させるかという問題について、その関連を説明可能および了解可能で区別してヤスパースは考察している。因果的結果の例としてある職業の毒性物質の影響を挙げ、これに対し了解可能な関連の例として精神病の内容について社会の主題の反映が述べられている。最後に社会に対する異常精神現象の意義について、非社会的行動様式と反社会的行動様式を区別している。精神病理学総論第4版における変更1923年の第3版から間をおいた1941年にヤスパースは出版社から改訂を依頼された。このとき哲学者ヤスパースはハイデルベルク大学から解職され、哲学に関する出版禁止処分を受けていた。同大の精神医学講座を退職した1916年から精神科患者との接触はもうなかった。しかし当講座教授であるカール・シュナイダー(1891-1946)は、ヤスパースに大学図書館の利用を許可していた。また1921年以来ヤスパースはクルト・シュナイダー(1887-1967)と特に精神病理学総論の改訂時期には書簡交換を行っていた。1942にすでに完成していた新版は1946年まで印刷許可が下りなかった。浩瀚な第4版は当時の精神病理学的文献の詳細な検討が際立っており、入念に文献に取り組んだことが窺える。また当時、ドイツの実存哲学界において最も影響力のあったヤスパースだけに、哲学的考察が非常に目立っており、クルト・シュナイダーの影響も感じられるものにもなっている。了解の方法についての考察ヤスパースの業績の一つに了解の方法の導入がある。静的了解(横断面における諸要素の把握)と発生的了解(縦断面における関連の把握)を区別し、発生的了解はさらに類別される。合理的了解は論理学という補助的手段を用い、感情移入的了解は心理的な関連の把握が重要となる。精神病理学総論の第4版では、発生的了解すなわち了解的関連の更なる可能性が述べられる。合理的了解と同様に以下はある種の客観的意味の把握が重要である。・精神的了解・実存的了解・形而上的了解ただ純粋に論理的な意味関連だけが了解可能(合理的了解)なのではなく、「形態、形象や象徴」といった内容も了解可能であり、ヤスパースは「精神の了解」と名づけている。了解は可能な実存の現れにも用いられ彼の実存哲学においての実存開明(※)となる。最後に包括的意味関連を目指す形而上的了解がある。※実存開明とは内部から実存の内的構造を明らかにする試み。交わりと歴史性における自我から出発し、自由としての自己存在が明らかにされ、無制約的であると同時に有限である実存が諸相において開明されて、その無制約的自由は超越者による運命的必然性でありその自覚により真の現実が実存に開示される。理論的概念の検討精神病理学総論の第3版でみられた精神医学における「理論」(ヤスパースにとっては因果的関連と関係づけられ、説明の方法だけが「理論」へと到達可能である)の検討は、第4版ではさらに展開された。ヤスパースは精神病理学の方法論的分類への要請とともに、精神医学における「理論」に対しては、ウェルニッケの局在論、フロイトの精神力動説、ヴィクトール・フォン・ゲープザッテルの構成的・発生的精神病理学の例を挙げて、懐疑的な態度をとっている。ウェルニッケは失語研究の知見を精神病理学に転用したがヤスパースは脳解剖学的概念に頼りすぎて心理学的概念と混同することについて批判的である。ウェルニッケの精神的反射弓の概念に従った客観的症状だけを研究価値とみなす態度も問題視した。しかしヤスパースはその理論を拒絶しつつ業績を評価する。フロイトの精神力動的概念にはさらに批判的だった。精神分析においては了解的関連と因果的説明が混同されており、フロイトは了解的関連から理論を構築しているが、ヤスパースは因果的関連のみが理論にできるものであると捉えているからだ。ゲープザッテルの構成的・発生的精神病理学については、人間学的精神医学の理論形成を批判しつつ記述的領域における業績を評価した。※人間学的精神病理学派のゲープザッテルは病んだ人をただ脳障害や身体障害に原因をもつとみるのではなく、カソリック的見地から全体的、人格的、状況的にみようとした。診断図式における変更第4版では第3版までとは異なる診断図式を構想。器質性、病的過程、変質性の3つの枠の命名変更がされた。① 精神障害を伴う既知の身体疾患② 大精神病の3領域(真性てんかん、統合失調症、躁うつ病)③ 精神病質病的過程の枠にてんかんと異常反応・異常パーソナリティとされていた躁うつ病が移動。人間本質への問い精神病理学総論の第4版では、ヤスパース自身の著作の引用を用いた人間の本質を問うた人間学的論述の哲学的見解が含まれる新たな「人間存在の全体」を扱う一章がある。全体としての人間はいかなるときも認識の対象になり得ず、精神病理学は常にいくつかの側面を把握できるだけである。カール・ヤスパースの人間学的な基本前提人間存在についての諸原則・人間は動物界において特別な位置づけをもつ・人間は包括者である (現存在、意識、精神、理性、実存)・人間は自分自身によって実現してきたもの以上のものであり、自分自身によって実現してきたものと異なるものでもある・人間は人間の内部において3つの種類の抵抗が生じる (感情や欲動といった内部の素材的なもの、隠蔽と反転の過程、自己不在という空虚)人間存在の認識の意味と可能性についての諸原則・人間とは何かということは、3つの段階において示される (客観的認識可能性の方向、包括者としてのさまざまなあり方、単一性)・経験的研究の目的のために、人間は因子、部分、要素、構成部分、機能単位によって理論的に構成される・人間は自分自身についてははっきりした確信をもっている・人間を探究する場合に、私たちは自身が人間だから傍観しているというだけのものではない・全体として人間は決して認識の対象とはならない・人間は常に、彼が自分について知っている以上のものであり、知り得る以上のものである・いかなる人間についても、そのすべてを見通すことはできないので、最終的な総合判断を下すということは不可能である疾患概念についての考察版を重ねるごとに詳細になった疾患概念だが、一般に健康や病気が何であるかを決めるのは患者の判断や各文化圏の支配的な考えであるとし、価値概念と平均概念と区別。病気とは何らかの観点から望ましくなく価値の劣るものであり、経験的な存在概念から平均を検討すべきである。医学史において経験的な体系の上に、価値概念としての疾患概念をそれぞれの存在概念の総和へと転換する苦労において、適用される平均概念の大部分は問題をはらんでいる。平均からの逸脱が能力低下に繋がるとは限らず、例えば虫歯のように平均でも病気の場合があり、生命現象の平均を確定することは不可能である。臨床において健康や病気が何かは身体医学では問題とならないことが多いが、精神医学では別である。価値概念と存在概念の混同を避ける経験的な水準と規範的な水準の区別が必要で、ヤスパースは実存哲学を含めた思弁的考察の助けを借りて、疾患と健康の概念に迫ろうとしたが、診断図式との関係を扱うにとどめた。カール・ヤスパースの精神病理学の継承ヤスパースの方法論はハイデルベルク大学病院の精神医学講座(フランツ・ニッスル早逝後担当したカール・ウィルマンス、ハンス・ヴァルター・グルーレ、ウィリー・マイヤー=グロス、ハンス・ビュルガープリンツ)で継承され精神病理学の発展に長期に亘り影響した。ヤスパースに精神病理学総論の執筆を提案したウィルマンスは精神医学講座を担当しハイデルベルク学派ともいわれる。今日も価値のある精神疾患ハンドブック(ウィルマンス編集、1933)の統合失調症の巻の収載論文は、ほとんどハイデルベルクの同僚による。特に関心をひくのはマイヤー=グロスの論文である。この論文では、個々の精神病理学症状が次々と生じて諸症状の互いの関係をモザイク状に列挙するだけでなく、了解的病理学の方法を用いそこに一つの秩序をもたらすべく努力した。例として統合失調症の始まりに、思考障害、活動性低下、幻覚、感情障害がどのように関係妄想の発展に関与するかを示した。病気に対する態度の章でマイヤー=グロスは態度もしくは病気に対しての加工整理について6つの区分(精神病の影響のない状態、絶望、「新しい生活」、排除、回心、融合)を試み経過類型の作成も行った。政治による1933年のウィルマンス解任や1934年のマイヤー=グロスの亡命でハイデルベルク学派は一旦終わった。ヤスパースの精神病理学はその構想を支持していたクルト・シュナイダーにも受け継がれ、彼は書簡交換はしてもヤスパースと仕事をしてはおらず、しかし常にヤスパースの弟子の自覚があった。そして自ら最後の仕事としてハイデルブルク大学の教授を務めることとなる。

2025.02.23

コメント(0)

-

憑依による妨害に困っています

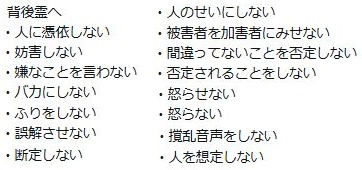

憑依による生活妨害や読書妨害に困っています。一日数時間くらい自分の時間があれば、家でできる仕事なら何とかなるのですが、憑依者による生活妨害がひどいのでどうすればいいのかという状況です。国家資格があるのですが、憑依があってできる仕事ではありませんし、長期の憑依による後遺症的副作用により外で仕事ができる状況にありません。しかし漫画を描く実力が高く、そちらで仕事が可能なはずですが、憑依による生活妨害がひどくそれを何とかしなければいけません。これは憑依への総合対策を誰にでもわかるようにしたものです。憑依や幻聴の背後霊へ・人に憑依しない・妨害しない・嫌なことを言わない・バカにしない・ふりをしない・誤解させない・怒らせない・怒らない・人のせいにしない・被害者を加害者にみせない・間違ってないことを否定しない・否定されることをしない・断定しない・撹乱音声をしない・人を想定しない背後霊憑依者が僕の情報を勝手に用いてデマ妄想をつくっている幻聴があります。僕の意見ではないのにあたかも僕の妄想を翻訳しているつもりの憑依者がいるのです。ボケ防止する認知症の憑依者に比べれば僕の現実検討能力は高いので、そんな妄想は妄想にすぎないと判断できる僕ではありえないレベルのデマ妄想です。デマを言われる際の回避措置以外も記述します。端的に書かざるを得ないのですが、僕は本来が知能も性格もかなりいい方なので、相対的には他者の憑依で問題ある人に憑かれたと感じますが、それを相手も感じるとその解釈は…どうなるのでしょうか? 30年以上の憑依で日常に支障のある状況が続き、結果として生活面においては相手からみたときには僕が憑依による問題にみえる場合もあり得ますから、本当に困り果てています。「ぶりをする別人格の憑依者」は、誤解されるだけだから思考すらしない方がいいと僕が考えていることを拾い出すので、もしかすると強迫観念が意識から離れない性質をもつ強迫性障害者なのかもしれませんが、僕の意識を勝手に改変してベラベラ喋るのでその幻聴に困っています(思考調査機関が誤解しないよう記述)。小学生の頃にも稀にあった他者の声は避けたいものですが、思考が奪われて勝手に改変されるので、思考自体がまるでできなくなるのです。一般論としては心は脳の機能であり、それがわずかに不全のときに様々な問題が生じることがわかっていますが、統合失調症は意識の統合性の問題で幻聴が聞こえるもので、それより軽い疾患である強迫性障害は自分が望まない強迫観念が払拭できず困り果てるのですが、それが独自の言葉として意思とは別に作動する制御外の声なら困りますね。僕に昔からあるのは不安障害で、幼児期に父が亡くなったことが契機だったかもしれません。社会不安障害や病気不安障害がこどもの頃からあるのです。小学生のときの曾祖母の死の際には離人症を経験しています。離人症は解離性障害のことですが、周りのものがベールに包まれて遠くに感じるようになります。本当に困るのは憑依による一時現象の継続化。意識介入でほとんど思考ができず、記憶アクセスも瞬時に出るもの以外は深い記憶を引き出したり深い思索をすることができないことです。漫画がプロ水準なのでそこだけは配慮されますが、映像化能力が高いのに真っ白にされるのは憑依者にそういう能力が欠如しているからのようです。統合失調症と解離性障害の亜種の憑依に症状の類似性がありますが、統合失調症も知能が高ければ論理性や現実見当識が維持され重症化しません。憑依に関しては前近代的産物ですが、解離性障害で自我が乖離しているのと他者の憑依や多重人格が連続的現象なら統合失調症との違いにも連続性があるのでしょう。憑依に関しては医学的には解離性同一性障害の亜種とされるものと思われますが、実際のところは統合失調症と症状がほぼ同じですから、統合失調症は現代における憑依なのかもしれません。知能が高ければ統合失調症でも論理性や現実見当識が残るので解離性同一性障害の亜種の憑依にみえるのでしょうか。ある精神医学の権威は人と人の距離に関する何かが重要点になっているといっていますが、心が健康な人にとって当たり前のことが分からない状況の病者は、本来の正常な意識が機能不全に陥っているわけですから、そういった状況の人に関しては精神病理学的には人と人との間にある何かが難しいらしいのです。問題は憑依は前近代的で知能の低い人に生じるという認識がなされることで、わかるのは不明の認知症者に憑依され、僕で認知症者が知的なふりをしている幻聴がある問題において、少なくとも認知症者より軽い統合失調症者の方が判断能力があるので、憑依する認知症者を優先するわけにはいかないということです。神経回路が過度に興奮して妄想回路をつくることが精神疾患で、それを制御できれば新たな神経回路ができやすいと仮定すれば、病跡学において知られる統合失調症が天才を生むことが理解できるにしても、制御するには高度な知能と純粋な論理性や謙虚な現実認識および俯瞰し確認する癖などが必要でしょう。カントは普遍的判断のためには美的判断が必要であるとしますが、彼によると線描的輪郭=デッサンが美の本質で美的判断を引き出すとのこと。空間と時間を捉える構想力に普遍があり、それをカテゴライズできる先験的認識(理解力=脳機能)は直観(感情)に影響されるので、それを問題視しての理論と思われます。憑依による生活妨害で困っています。妨害がなければ社会復帰も回復も活躍も可能なのに、どうすることもできません。子どもの頃から絵画神童だったので漫画の実力は確かですが憑依による生活妨害でどうしていいかわかりません。憑依者が意識距離を置き続けてくれればいいのですが、どうすればいいのか。憑依者は生活妨害だけでなく読書妨害や作業妨害もするので困っています。漫画の作画には配慮してもらえるようになってきましたが、それでもトラブルが起きると困るのです。以下は憑依による被害で描いた目が歪んで困っています。実は憑依対策としてキャラクターデザインを下描きに貼ってペン入れをしていますが、なぜかそれでもこのような歪みが生じる不可解な被害を受けています。しかしそれ以上に生活面における被害がひどいので、そちらを何とかしないといけない状況です。これは(アシスタントなしでも)通常の連載ペースが可能な画風です。次は時間を十分にかけた画風で、アルパカのようなプロ用の基本機能のみのアプリでも、時間をかければどれだけでも上手にできるのですが、現実としては連載できる範囲を超えるものは実質的には無理なので、実際は時間効率を考えてできる範囲のものを制作することになります。これらの説明で配慮した憑依者が離れたときに残るのが超高齢者やヘイトスピーカーであることがあって困っています。長期の憑依被害により困り果ててひきこもり状態なので、家にいる定年世代が憑依者として残りやすかったり、僕が悪口を言わない性格なので自他の区別の際にヘイトを言う人がいたりしますが、その対応の場合はトラブル発言があると問題で、後からも関与するようなことになりかねません。自他の区別をするための相互の違いは他にもあるので、無難な手法(性別の違い、趣味の違い、髪型の違い、などなど)を考えた方がいいのです。僕の意識は普段は余計な説明をしませんが、僕の意識に介入して勝手に説明する憑依者がいて、憑依者に都合のいい説明に変容し、僕からすれば迷惑なデマばかりになり得ますので、それに困っています。その説明が続いたあとに誤解に基づいてトラブルを起こす人が残るのでは困るので、憑依者には余計な説明をやめてもらいたいのです。この説明は憑依被害に困り果てた末に十分に熟慮し苦心して要点だけを書いていますが、それでも別の問題が生じかねない状況がわかりますよね。しかし書かなければ平気で妨害する憑依者に困り果てています。憑依者の説明は幻聴ですが十分な配慮による問題回避の意図が希薄で困るのです。一般の人の憑依では仕事ができないだけでなく日常生活や読書などにも支障がでるのは高能力者の方なので困り果てて書いています。(憑依者の意識への侵入で配慮が十分できない状況になっているかもしれませんが、彼らでも分かる率直な記述の明快さ…明快さは僕の特性かもしれませんが、常識的な配慮ができないのは僕ではないかもしれません。)以下は重要なことなのでもう一度書いておきます。憑依妨害に困っています、せめて一日数時間くらい自分の時間があれば家でできる仕事なら何とかなるのですが、憑依者による生活妨害がひどいのでどうすればいいのか。国家資格はありますが憑依があってその副作用からもうできる仕事ではありません。漫画の実力は確かですが生活妨害を何とかしたいのです。憑依者が常に意識距離をおいて、声が聞こえないところまで離れ続けてくれれば、問題は解決に向かうでしょう。関係ある場合はどうかご配慮お願いいたします。 ------------------------------------------------- 詳細は次にあります。 ※以下は250225の追記 しかし、前向きな解決の方が現実的かもしれません。 それは以下の手法が望ましいということです。 -------------------------------------------------ゲシュタルト療法心理学や哲学の手法を精神と身体の完全統一という考え方に基づき療法にしたもの。フロイトの精神分析などを背景にしているが、療法としてはフロイトのような過去の問題を扱うのではなく、今現在からの問題に対応する手法を用いる。活動におけるより確立した独立と、自然な成長を阻害する障害物に対処する能力を、患者自身が獲得することを助けることが目的である。 過去に何をしたか、それはなぜなのかを問うことはしない。「今・ここ」で、「いかに」・話しているか、「なにを」・話しているかを捉えてそこから解決にむける思考に修正していくことを試みる。解決に向ける思考に修正するための何かに気づき、体験すること、そこから全身全霊的な気づき、覚醒を目指し、そこで自分自身であるという自由を取り戻すことを目的とする。 ゲシュタルトの祈り 私は私のために生き、あなたはあなたのために生きる。 私はあなたの期待に応えて行動するためにこの世に在るのではない。 そしてあなたも、私の期待に応えて行動するためにこの世に在るのではない。 もしも縁があって、私たちが出会えたのならそれは素晴らしいこと。 たとえ出会えなくても、それもまた同じように素晴らしいことだ。

2025.02.23

コメント(0)

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- ブラックフライデー2h全品 半額〜…

- (2025-11-19 18:48:00)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- Black friday限定!もち吉 超お買得…

- (2025-11-19 22:16:48)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-