全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

ヤスパースによる精神病理学のまとめ

精神病理学※心理学と精神医学の境界に臨床心理学と精神病理学があって、両方にまたがるのが精神分折学ということになるとのこと。やや古い精神医学という扱いになっている現在。概念規定-------------------------------------------------------------------精神病理学とは「精神医学の知識を頼みとして身体所見で十分に定義できない体験や行動の特殊性を把握することを目指し、普遍的な言明や結論に向かって前進する試みの総意である」(ヴェルナー・ヤンツァーリック 1982.1) と定義できる。「精神病理学の対象領域は、意識が覚醒状態にある人間の、機能不全へと通じる大抵は苦悩に満ちた体験様式や行動様式である」(クリスティン・シャルフェッター 2010) 、「精神病理学とはすなわち精神病理学的症状の総称のことである」(ヘニング・ザス 1994) という定義もなされている。このような定義だけに限定されると、出現する現象に意味を与える多様な概念や見方に目を向けることができなくなる。米国の精神医学者ナンシー・アンドレアセンは精神病理学の学説について十分検討せず診断マニュアルの基準を暗記する現状を憂慮していた (2007)。ここでは最も基本にあるヤスパース「精神病理学総論」を扱う。カール・ヤスパースの精神病理学的方法論-------------------------------------------------------------------精神病理学総論の成立ヤスパースは若い頃には精神医学の分野の学者だったが、社会学者のマックス・ウェーバーとの交流により哲学分野に移っている。ユダヤ人だったため第二次世界大戦の間は教職活動が妨げられ早期の退職を余儀なくされた。米軍に命を救われたヤスパースは戦後にドイツを去りスイスのバーゼル大学の招聘に応じた。一般には実存主義哲学の代表的論者として知られるヤスパースだが、若い頃の複数の論文を基に教授資格論文として著した「精神病理学総論」(1913)は精神病理学の礎となった一冊。同書は'20,'23,'46に改訂された。精神病理学の方法的基礎対象精神科臨床と精神病理学を分けて(しかし心理学とは境界がない)、個別の臨床ではなく普遍的概念、関連性、法則性による体系を追求。対象は、意識された実際の精神的な出来事であり、それがどの範囲かを追求し、主観と客観を超えたその条件と原因・結果を求めることである。心身についての考察ヤスパースは、心的現象と身体現家の関係である心身問題について認識論としての二元論をとる。よって妄想、幻覚、情動という現象には、(当時は)直接対応する身体事象がないため、神経学から一線を画して精神病理学の独立した方法意識を求めた。先入見精神病理学は自然科学のような統一的理論をもてない。モデル概念としての理論は有益だがそれが精神病理学の認識範囲を狭めることには警鐘を鳴らすと同時に、一つの理論では症候の一部を見逃す恐れもあり、また全体論では人間の精神の全体を把握することなどできないから注意が必要であるとする。身体的先入見は全ての精神活動が身体活動に対応するというもので、ウェルニッケによる身体と意識の混同を問題視し、精神病理学はその研究を避けられないという。哲学的先入見は形而上的価値と学問的認識の区別の問題である。また精神を形あるものとしたり疾患単位を絶対視する見地の絶対化の問題もある。理論より方法論一つの理論ではなく、種々の見地や方法論の整理で満足しなければならない。「精神病理学総論」はその試みである。(1) 「横断面の諸要素」: 客観的に患者を純粋に感覚面から知覚。主観によって患者が精神的なものを心に描く静的了解(現象学)。(2) 「縦断面の関連」: 客観的な因果的説明。主観的な精神現象の発生的了解。(3) 知能、性格、病像及び、異常精神生活の社会学的関係の全体。このような異なる複数の方法で把握が可能となる。※了解とは、精神的なものを内的もしくは直観的に捉えることである。 客観 主観横断面の諸要素(認識) 感覚的知覚 静的了解(現象学)縦断面の関連 (分折) 因果的説明 発生的了解 ※ヤスパースの精神病理学において、横断面は観察に相当し、縦断面は分折に相当する。客観的精神病理学の方法 (感覚的知覚 → 因果的説明)神経生理学を含む自然科学的方法により、認識源である感覚的知覚を用い観察する。横断面の観察は、個々の症状の把握を求める。縦断面の観察は、関連の因果的説明を目標とする。客観的症状の横断的な把握ヤスパースのいう客観的症状や精神生活とは感覚的知覚で把握できる現象全てを指す。客観的精神病理学は有機組織体の概念すなわち精神的反射弓モデル (感覚性投射野→概念中枢[出発表象→目的表象]→運動性投射野) に従い、視覚・感覚野から思考中枢を経て運動出力すると考える。横断面の観察[作業心理学] 知覚の障害・理解と見当識・連合機構・記憶の障害・運動現象・言語障害・作業能力[症状的心理学] 精神的な出来事の身体的随伴現象と続発現象[表現心理学] 身振り、相貌、筆跡 / 理性的内容 / 文学的作品 / 絵画、芸術、手芸品 / 行動、行為 / 生活態度「作業心理学」において外部に現れる精神生活の客観的現象は作業機能として評価され、自然な観察、課題を通す実験精神病理学で調べられる。精神的な作業機能の分類は精神的反射弓モデルを基にする。(前述の「横断面の観察-[作業心理学] 」を参照)「症状的心理学」は精神的な出来事の身体的随伴現象と続発現象として把握される。意識せずに出現する呼吸、心拍、血圧などの身体的変化から基礎となる精神的出来事を推論でき、それらは自動的な身体的随伴現(感情障害における食欲や消化の障害など)、固定された反応、ヒステリー症状に分類できる。「表現心理学」では客観的な現象を精神的な出来事の表現として評価する。感覚的知覚により把握されるため客観的精神病理学に属するが、了解の理解によって主観的精神病理学との移行があるため、「精神病理学総論」第3版においては客観的精神病理学の一部としてではなく独立した章で扱われている。縦断的な因果的説明客観的に把握される各々の要素間の関連が、自然科学に則って原因と結果として、同時もしくは相前後して規則的に現れる経験から得られる方法により、大脳皮質に存在が想定される身体的事象を基盤とする精神的なものが、意識外の機構(基礎全体)であるという理論上の概念が成立する。縦断面の観察[諸現象の原因][外因性原因の作用] 脳の病的過程・中毒・疲労と困憊・身体疾患・時刻、季節、天候、気候・精神的原因[内因性原因の作用] 素質・遺伝・年齢・男性と女性・民族[経過の諸型] 発作、病相、周期・病的過程(外因性や内因性精神病)・パーソナリティの発展病的過程(外因性や内因性精神病)とパーソナリティの発展の区分には了解精神病理学の方法が極めて重要な役割を果たす。ちなみに心身問題についてのヤスパースの見解は、それを研究するには時期尚早で、「精神病は脳病か」に関しては、それは哲学的教養がないこと及び方法論的批判のないが故の命題に過ぎないというものだった。主観的精神病理学の方法 (静的了解 → 発生的了解)主観的精神病理学において決定的な認識源は、精神的なものを心の中に描き出すことである。すなわち他者の精神生活に感情移入し共に体験することが重要となる。主観的精神病理学では、横断的な諸要素の観察である静的了解(現象学)と、縦断的な関連である発生的了解に分類される。静的了解 (現象学)対話や文章表現の形で得られる患者の自己描写に基づいて、直接的には知覚できない患者の体験する主観的な精神状態を自分の心に描き出し、感情移入し、直感し、それを観察し、徴や諸条件や比喩や暗示から区別して術語をつける。異常な精神生活の各要素を特徴づけるため、客体 (対象) に主体 (パーソナリティ) が相対している構図から、対象意識とパーソナリティ意識 (第2版からは自我意識) に区別し、続いて感情と気分、欲動と意志が扱われる。特に対象意識については障害される4つの現存在の様式に分類する。精神生活の一般的性質と経過様式では注意・意識状態・精神生活の経過の障害・精神生活の分化度・感情移入可能及び不能の精神生活を扱う。横断面の観察 (静的了解=現象学)[異常な精神生活の諸要素] 対象意識※・パーソナリティ意識 (自我意識)・感情と気分・欲動と意志[精神生活の一般的性質と経過様式] 注意・意識状態・精神生活の経過の障害・精神生活の分化度・感情移入可能及び不能の精神生活対象意識※の障害される4つの現存在の様式[知覚] 対象を感覚的に実体として心に描き出すこと。 〈障害例〉:感覚の強度や性質の変化、異常な共感覚、空間の見え方や時間感覚の変化、既視と未視、知覚界の疎外、知覚界を新しいものととる経験、他者への共感不能、感覚領域における幻覚、不注意錯覚、情動錯覚、パレイドリア(視覚聴覚刺激により既知のものが存在しないのに見える現象)[表象] 対象をいまはない心象として心に描き出すこと。 〈障害例〉:偽幻覚、妄追想[意識性] 対象を非具体的に心に描き出すこと。 〈障害例〉:実体的意識性の現象[判断] 諸々の対象の関係、事態、正否がはっきり現れる精神的現象。 〈障害例〉:妄想、強迫観念特にヤスパースが力を注いでいるのが、[知覚]と[表象]の現象学的な区別である。(この区別は例えば幻覚 (知学の障害) と偽幻覚 (表象の障害) を分類する際に極めて重要な意味を持つ。)[知覚]①実体的な性格②外界の客観的空間での現象③はっきりした輪郭、完全制、細かい所まではっきりしていることにより特徴づけられる④感覚的な新鮮さ伴った感覚要素をもつ⑤像の恒常性⑥意志に左右されない[表象]①心像的な性格②内部の主観的空間での現象③はっきりしない輪郭、不完全性、断片的にのみ細かいことで特徴づけられる④大部分の要素において感覚的新鮮さに欠ける⑤像が分裂し、溶け出し、像が常に新しく補われる必要がある⑥意志に左右される発生的了解心の中にある(横断面における)主観的な静的了解(現象学)から、(縦断面における)個々の関連を把握していくことを発生的了解という。発生的了解は、(縦断面における理解のうちで)客観的で自然科学的な外からの因果的説明から、主観的で心理学的な(限界ある)内からの因果性を明確に区別する。縦断面の観察 (発生的了解)[了解的関連][異常機構の際の了解的関連] 病的反応・暗示・以前の体験が後に及ぼす影響・精神的関連の分離[病気に対する患者の態度「精神的なものの中へ入ってみると、精神的なものから精神的なものが出てくることがわれわれに発生的に了解される」(ヤスパース:精神病理学原論)ヤスパースは発生的了解の方法の歴史的起源に関してニーチェの名を挙げ最も偉大な了解心理学者としている(同195頁)。発生的了解は、合理的了解と感情移入的了解に分類される。合理的了解は、思考内客が次々生じることによる了解を論理の規則を用いて究明する。感情移入的了解は、思考内容が気分や願望や恐れなどからどのように生じるかを探求する。感情移入的了解が厳密な意味での発生的了解である。一般的な了解的関連(発生的了解)は、欲動の発展や情熱などである。異常な機構が存在する了解的関連は、精神病状態や夢の内容により作動した「病的反応、暗示、体験が後に及ぼす影響、精神的関連の分離」である。特に重要な了解的関連としては、病気に対する患者の態度、つまり患者の内省がある。発生的了解の方法によって何かで単に誘発された精神病と区別される「真の反応」について。・症状が体験と了解的関連(発生的了解)にある・体験が症状の出現の前提である・症状の経過は体験に左右される発生的了解を用いて病気に対する患者の態度を追体験し了解すること ・病気の一次的な症状 (妄想体験や抑うつなど) と、その消化加工から二次的な症状 (困惑的症状からの妄想的困惑と抑うつ困惑、妄想体系への発展) が出現すること ・反省的な態度で病者自身が体験を評価/判断すること (疾病意識と病識)方法適用の例妄想症状の分類妄想とは3つの外面上の特徴により示される誤った判断。・非常な信念および主観的な確信・これまでの経験や論理上避けられない帰結に影響されないこと (非現実性やでたらめさ)・内容の不可能性妄想症状の精神病理学的分類発生的了解: 妄想様観念 (その妄想が感情や他の体験から生じたと了解できる) ・真性妄想 (その妄想は他の現象からの規定ができない)発生的了解と静的了解: うつ状態の妄想・躁状態の妄想・支配観念・妄想による思い違い静的了解: 妄想知覚・妄想表象・妄想意識性妄想様観念とは、感情とか、妄覚のような他の体験とか、意識が変化した時の知覚界の疎外の体験から発生した了解可能性。真性妄想は、心理学的にそれ以上遡りえない、現象学的に究極のもの。支配観念とは、パーソナリティやめぐりあわせた出来事から了解できる強い感動を帯びていて、そのためいわばそのパーソナリティがその観念と一体になってしまい、誤って本当と思われるような確信である。例えば発明妄想、嫉妬妄想、好訴妄想として出現する。真性妄想 (一次妄想体験) に関しては静的了解を用いて、妄想知覚、妄想表象、妄想意識性に分類される。うち妄想知覚は、はっきりとしない意味の体験から確固たるかたちとなった関係妄想に至るまで段階的な移行がある。妄想の内客についての重要な3つの要素・人間に普遍的な欲求、願望、希望、恐れ(個人に関したものは欲求や願望が反映されるが、稀に哲学や歴史的な客体に関する妄想がある)・歴史的条件(かつては憑依妄想が多かったことなど)・それぞれの病的過程の特性(人生で新しいものが精神生活の変化へと至る)病的過程(外因性や内因性精神病)と発展の区別病相が一過性であることに対し、病的過程は長時間持続する。病的過程に対置されるのは、パーソナリティの素質や人生の経過から精神病理学的に導き出される了解可能なパーソナリティの発展であり、例として嫉妬の枠組みから生ずる妄想的発展がある。病的過程は、粗大な破壊のある精神生活という特異性のある器質的病的過程(外因性精神病)と、破壊を欠いた精神生活の変化のある精神的病的過程(内因性精神病)に分類される。パーソナリティの発展が成立するための重要な3つの契機・パーソナリティの素質・社会的な環境との交互作用・体験に対する反応これらに(発生的)了解が可能で追体験可能な関連があるかが決め手となる。ただし病的過程と発展の区別は難しいことがある。疾病分類学と診断学についての考察伝統モデルへの懐疑精神病理学総論は疾病分類学ではなく精神病理学の方法論についてのものであるが、巻末の病像の組立ての章に将来の道を提示しようとしている。ヤスパースによると精神医学の疾患学説には2つの考え方がある。1) 単一精神病論においては流動的な諸症状の変異だけであることが前提となる。2) 症状論、経過、原因、身体所見などの要因で分類できる本来ある疾患単位。本来ある疾患単位の代表にエミール・クレペリンの見解がある。同じ原因、心理学的基本型、展開と経過、転帰、脳所見の病象は全体像として一致するので本来の疾患単位として把握可能というものだが、ヤスパースは分類の手法は評価しつつ、精神的なものを神経学的過程に各々置換えられることに懐疑的である。クレペリンは疾患経過に重点をおいた包括的な臨床観察に努めており、その疾病分類学的モデルは経験的研究の拠り所となるとして、ヤスパースはそれを特に評価し、分類に古代ギリシャ論理学の類=Gattungを用いたが、相関する器質的事象が把握できない領域には別の概念を援用している。類型概念の導入ヤスパースは器質的相関のない精神障害に、類(Gattung)とは異なる類型(Typus)を提案する(社会学に理念型の概念を導入したマックス・ウェーバーの1904年の論文を引用)。類型は境界の不明瞭な多様体に構成体を与えられるが、流動的な諸症状の変異と本来ある疾患単位との間での妥協となる。精神病理学的な経過観察を基礎として、人生全体を考慮し経過を正しく記述して類型を作成することが望ましい。その際に(想像を含む全体像がつくられないように)小さな範囲の症例にあてはまる精神病の類型全体を見出すことをヤスパースは勧めている。ただしこの類型の作成自体は将来の重要な課題とした。診断図式の構想ヤスパースーにとっても、その時代のものであるという前提においても、この分類はクレペリンの教科書(1899)からの引用であり暫定的なものである。精神病理学総論における診断図式① 器質性(外因性、症状性)精神病・器質性脳病過程・身体疾患・中毒・てんかんの一部② 病的過程(内因性、統合失調症、かつての精神分裂病あるいは早発性痴呆)③ 変質性精神病・病相・異常反応・異常パーリナリティとその発展①のグループが本来の疾患単位もしくは疾患類である。②の病的過程は少なくともパーソナリティの一面に永続変化をおこし、統合失調症の精神生活という心理学的特性を示す障害である。③は病的過程から区別され、一時的で治り得る病相、異常反応、パーリナリティの発展の形で現れる変質性精神病である。変質性は今日では廃れた古い用語だがヤスパースは素質の変異や正常の特性からの偏りとして用いている。クレペリンによって概念化された繰うつ病は変質性精神病に属していた。第4版からはクルト・シュナイダーの影響で②に、①だったてんかんの一部や③にあった繰うつ病が含まれるようになった。ヤスパースは診断に関して「階層原則」と「了解限界」を導入。階層原則において、③は①や②を示唆するものがない場合、②はあらかじめ①が除外された場合に診断されるという。外に変質性、内に病的過程、中心に身体的症状があって、最も深い層が診断を決定する。「了解限界」において病的過程と変質性精神病は了解精神病理学の方法を用い区別される。病的過程を患う人間の精神生活は、変質性精神病とは反対に了解不能で感情移入不可能である。本質的な特徴として感情、知覚、意志行偽、気分に関し「させられ」(Gemachten)という現像で思い通りにならないと感じる。社会的要因の重要性ヤスパースは社会学的側面を考慮し精神病理学総論の巻末で、精神病理学における社会学的関係の重要性をとり上げ、人間は文化的な存在であって社会との交互関係で精神生活が成立していると考えている。社会と精神病の相関関係において、異常な精神現象の出現に統計的にも社会的要因が重要であり、19世紀末以降の欧州において精神病院の入院患者の割合が2~3倍になったことを挙げている。その理由に産業化で精神病親和者には社会生活が困難になったこと及び精神病院が改善されたことが可能性としてある。量的・統計的結果に加え、質的側面として神経症(神経衰弱)はその時代に典型的な病型である。例えば災害神経症が法で定められた災害保険の後に初めて現れたのは、ヒステリー機構の素質のある者が賠償への願望から様々な苦痛や苦情を発症させることが根底にあった。社会的状況が異常精神生活の現象にどう作用し発生させるかという問題について、その関連を説明可能および了解可能で区別してヤスパースは考察している。因果的結果の例としてある職業の毒性物質の影響を挙げ、これに対し了解可能な関連の例として精神病の内容について社会の主題の反映が述べられている。最後に社会に対する異常精神現象の意義について、非社会的行動様式と反社会的行動様式を区別している。精神病理学総論第4版における変更1923年の第3版から間をおいた1941年にヤスパースは出版社から改訂を依頼された。このとき哲学者ヤスパースはハイデルベルク大学から解職され、哲学に関する出版禁止処分を受けていた。同大の精神医学講座を退職した1916年から精神科患者との接触はもうなかった。しかし当講座教授であるカール・シュナイダー(1891-1946)は、ヤスパースに大学図書館の利用を許可していた。また1921年以来ヤスパースはクルト・シュナイダー(1887-1967)と特に精神病理学総論の改訂時期には書簡交換を行っていた。1942にすでに完成していた新版は1946年まで印刷許可が下りなかった。浩瀚な第4版は当時の精神病理学的文献の詳細な検討が際立っており、入念に文献に取り組んだことが窺える。また当時、ドイツの実存哲学界において最も影響力のあったヤスパースだけに、哲学的考察が非常に目立っており、クルト・シュナイダーの影響も感じられるものにもなっている。了解の方法についての考察ヤスパースの業績の一つに了解の方法の導入がある。静的了解(横断面における諸要素の把握)と発生的了解(縦断面における関連の把握)を区別し、発生的了解はさらに類別される。合理的了解は論理学という補助的手段を用い、感情移入的了解は心理的な関連の把握が重要となる。精神病理学総論の第4版では、発生的了解すなわち了解的関連の更なる可能性が述べられる。合理的了解と同様に以下はある種の客観的意味の把握が重要である。・精神的了解・実存的了解・形而上的了解ただ純粋に論理的な意味関連だけが了解可能(合理的了解)なのではなく、「形態、形象や象徴」といった内容も了解可能であり、ヤスパースは「精神の了解」と名づけている。了解は可能な実存の現れにも用いられ彼の実存哲学においての実存開明(※)となる。最後に包括的意味関連を目指す形而上的了解がある。※実存開明とは内部から実存の内的構造を明らかにする試み。交わりと歴史性における自我から出発し、自由としての自己存在が明らかにされ、無制約的であると同時に有限である実存が諸相において開明されて、その無制約的自由は超越者による運命的必然性でありその自覚により真の現実が実存に開示される。理論的概念の検討精神病理学総論の第3版でみられた精神医学における「理論」(ヤスパースにとっては因果的関連と関係づけられ、説明の方法だけが「理論」へと到達可能である)の検討は、第4版ではさらに展開された。ヤスパースは精神病理学の方法論的分類への要請とともに、精神医学における「理論」に対しては、ウェルニッケの局在論、フロイトの精神力動説、ヴィクトール・フォン・ゲープザッテルの構成的・発生的精神病理学の例を挙げて、懐疑的な態度をとっている。ウェルニッケは失語研究の知見を精神病理学に転用したがヤスパースは脳解剖学的概念に頼りすぎて心理学的概念と混同することについて批判的である。ウェルニッケの精神的反射弓の概念に従った客観的症状だけを研究価値とみなす態度も問題視した。しかしヤスパースはその理論を拒絶しつつ業績を評価する。フロイトの精神力動的概念にはさらに批判的だった。精神分析においては了解的関連と因果的説明が混同されており、フロイトは了解的関連から理論を構築しているが、ヤスパースは因果的関連のみが理論にできるものであると捉えているからだ。ゲープザッテルの構成的・発生的精神病理学については、人間学的精神医学の理論形成を批判しつつ記述的領域における業績を評価した。※人間学的精神病理学派のゲープザッテルは病んだ人をただ脳障害や身体障害に原因をもつとみるのではなく、カソリック的見地から全体的、人格的、状況的にみようとした。診断図式における変更第4版では第3版までとは異なる診断図式を構想。器質性、病的過程、変質性の3つの枠の命名変更がされた。① 精神障害を伴う既知の身体疾患② 大精神病の3領域(真性てんかん、統合失調症、躁うつ病)③ 精神病質病的過程の枠にてんかんと異常反応・異常パーソナリティとされていた躁うつ病が移動。人間本質への問い精神病理学総論の第4版では、ヤスパース自身の著作の引用を用いた人間の本質を問うた人間学的論述の哲学的見解が含まれる新たな「人間存在の全体」を扱う一章がある。全体としての人間はいかなるときも認識の対象になり得ず、精神病理学は常にいくつかの側面を把握できるだけである。カール・ヤスパースの人間学的な基本前提人間存在についての諸原則・人間は動物界において特別な位置づけをもつ・人間は包括者である (現存在、意識、精神、理性、実存)・人間は自分自身によって実現してきたもの以上のものであり、自分自身によって実現してきたものと異なるものでもある・人間は人間の内部において3つの種類の抵抗が生じる (感情や欲動といった内部の素材的なもの、隠蔽と反転の過程、自己不在という空虚)人間存在の認識の意味と可能性についての諸原則・人間とは何かということは、3つの段階において示される (客観的認識可能性の方向、包括者としてのさまざまなあり方、単一性)・経験的研究の目的のために、人間は因子、部分、要素、構成部分、機能単位によって理論的に構成される・人間は自分自身についてははっきりした確信をもっている・人間を探究する場合に、私たちは自身が人間だから傍観しているというだけのものではない・全体として人間は決して認識の対象とはならない・人間は常に、彼が自分について知っている以上のものであり、知り得る以上のものである・いかなる人間についても、そのすべてを見通すことはできないので、最終的な総合判断を下すということは不可能である疾患概念についての考察版を重ねるごとに詳細になった疾患概念だが、一般に健康や病気が何であるかを決めるのは患者の判断や各文化圏の支配的な考えであるとし、価値概念と平均概念と区別。病気とは何らかの観点から望ましくなく価値の劣るものであり、経験的な存在概念から平均を検討すべきである。医学史において経験的な体系の上に、価値概念としての疾患概念をそれぞれの存在概念の総和へと転換する苦労において、適用される平均概念の大部分は問題をはらんでいる。平均からの逸脱が能力低下に繋がるとは限らず、例えば虫歯のように平均でも病気の場合があり、生命現象の平均を確定することは不可能である。臨床において健康や病気が何かは身体医学では問題とならないことが多いが、精神医学では別である。価値概念と存在概念の混同を避ける経験的な水準と規範的な水準の区別が必要で、ヤスパースは実存哲学を含めた思弁的考察の助けを借りて、疾患と健康の概念に迫ろうとしたが、診断図式との関係を扱うにとどめた。カール・ヤスパースの精神病理学の継承ヤスパースの方法論はハイデルベルク大学病院の精神医学講座(フランツ・ニッスル早逝後担当したカール・ウィルマンス、ハンス・ヴァルター・グルーレ、ウィリー・マイヤー=グロス、ハンス・ビュルガープリンツ)で継承され精神病理学の発展に長期に亘り影響した。ヤスパースに精神病理学総論の執筆を提案したウィルマンスは精神医学講座を担当しハイデルベルク学派ともいわれる。今日も価値のある精神疾患ハンドブック(ウィルマンス編集、1933)の統合失調症の巻の収載論文は、ほとんどハイデルベルクの同僚による。特に関心をひくのはマイヤー=グロスの論文である。この論文では、個々の精神病理学症状が次々と生じて諸症状の互いの関係をモザイク状に列挙するだけでなく、了解的病理学の方法を用いそこに一つの秩序をもたらすべく努力した。例として統合失調症の始まりに、思考障害、活動性低下、幻覚、感情障害がどのように関係妄想の発展に関与するかを示した。病気に対する態度の章でマイヤー=グロスは態度もしくは病気に対しての加工整理について6つの区分(精神病の影響のない状態、絶望、「新しい生活」、排除、回心、融合)を試み経過類型の作成も行った。政治による1933年のウィルマンス解任や1934年のマイヤー=グロスの亡命でハイデルベルク学派は一旦終わった。ヤスパースの精神病理学はその構想を支持していたクルト・シュナイダーにも受け継がれ、彼は書簡交換はしてもヤスパースと仕事をしてはおらず、しかし常にヤスパースの弟子の自覚があった。そして自ら最後の仕事としてハイデルブルク大学の教授を務めることとなる。

2025.02.23

コメント(0)

-

憑依による妨害に困っています

憑依による生活妨害や読書妨害に困っています。一日数時間くらい自分の時間があれば、家でできる仕事なら何とかなるのですが、憑依者による生活妨害がひどいのでどうすればいいのかという状況です。国家資格があるのですが、憑依があってできる仕事ではありませんし、長期の憑依による後遺症的副作用により外で仕事ができる状況にありません。しかし漫画を描く実力が高く、そちらで仕事が可能なはずですが、憑依による生活妨害がひどくそれを何とかしなければいけません。これは憑依への総合対策を誰にでもわかるようにしたものです。憑依や幻聴の背後霊へ・人に憑依しない・妨害しない・嫌なことを言わない・バカにしない・ふりをしない・誤解させない・怒らせない・怒らない・人のせいにしない・被害者を加害者にみせない・間違ってないことを否定しない・否定されることをしない・断定しない・撹乱音声をしない・人を想定しない背後霊憑依者が僕の情報を勝手に用いてデマ妄想をつくっている幻聴があります。僕の意見ではないのにあたかも僕の妄想を翻訳しているつもりの憑依者がいるのです。ボケ防止する認知症の憑依者に比べれば僕の現実検討能力は高いので、そんな妄想は妄想にすぎないと判断できる僕ではありえないレベルのデマ妄想です。デマを言われる際の回避措置以外も記述します。端的に書かざるを得ないのですが、僕は本来が知能も性格もかなりいい方なので、相対的には他者の憑依で問題ある人に憑かれたと感じますが、それを相手も感じるとその解釈は…どうなるのでしょうか? 30年以上の憑依で日常に支障のある状況が続き、結果として生活面においては相手からみたときには僕が憑依による問題にみえる場合もあり得ますから、本当に困り果てています。「ぶりをする別人格の憑依者」は、誤解されるだけだから思考すらしない方がいいと僕が考えていることを拾い出すので、もしかすると強迫観念が意識から離れない性質をもつ強迫性障害者なのかもしれませんが、僕の意識を勝手に改変してベラベラ喋るのでその幻聴に困っています(思考調査機関が誤解しないよう記述)。小学生の頃にも稀にあった他者の声は避けたいものですが、思考が奪われて勝手に改変されるので、思考自体がまるでできなくなるのです。一般論としては心は脳の機能であり、それがわずかに不全のときに様々な問題が生じることがわかっていますが、統合失調症は意識の統合性の問題で幻聴が聞こえるもので、それより軽い疾患である強迫性障害は自分が望まない強迫観念が払拭できず困り果てるのですが、それが独自の言葉として意思とは別に作動する制御外の声なら困りますね。僕に昔からあるのは不安障害で、幼児期に父が亡くなったことが契機だったかもしれません。社会不安障害や病気不安障害がこどもの頃からあるのです。小学生のときの曾祖母の死の際には離人症を経験しています。離人症は解離性障害のことですが、周りのものがベールに包まれて遠くに感じるようになります。本当に困るのは憑依による一時現象の継続化。意識介入でほとんど思考ができず、記憶アクセスも瞬時に出るもの以外は深い記憶を引き出したり深い思索をすることができないことです。漫画がプロ水準なのでそこだけは配慮されますが、映像化能力が高いのに真っ白にされるのは憑依者にそういう能力が欠如しているからのようです。統合失調症と解離性障害の亜種の憑依に症状の類似性がありますが、統合失調症も知能が高ければ論理性や現実見当識が維持され重症化しません。憑依に関しては前近代的産物ですが、解離性障害で自我が乖離しているのと他者の憑依や多重人格が連続的現象なら統合失調症との違いにも連続性があるのでしょう。憑依に関しては医学的には解離性同一性障害の亜種とされるものと思われますが、実際のところは統合失調症と症状がほぼ同じですから、統合失調症は現代における憑依なのかもしれません。知能が高ければ統合失調症でも論理性や現実見当識が残るので解離性同一性障害の亜種の憑依にみえるのでしょうか。ある精神医学の権威は人と人の距離に関する何かが重要点になっているといっていますが、心が健康な人にとって当たり前のことが分からない状況の病者は、本来の正常な意識が機能不全に陥っているわけですから、そういった状況の人に関しては精神病理学的には人と人との間にある何かが難しいらしいのです。問題は憑依は前近代的で知能の低い人に生じるという認識がなされることで、わかるのは不明の認知症者に憑依され、僕で認知症者が知的なふりをしている幻聴がある問題において、少なくとも認知症者より軽い統合失調症者の方が判断能力があるので、憑依する認知症者を優先するわけにはいかないということです。神経回路が過度に興奮して妄想回路をつくることが精神疾患で、それを制御できれば新たな神経回路ができやすいと仮定すれば、病跡学において知られる統合失調症が天才を生むことが理解できるにしても、制御するには高度な知能と純粋な論理性や謙虚な現実認識および俯瞰し確認する癖などが必要でしょう。カントは普遍的判断のためには美的判断が必要であるとしますが、彼によると線描的輪郭=デッサンが美の本質で美的判断を引き出すとのこと。空間と時間を捉える構想力に普遍があり、それをカテゴライズできる先験的認識(理解力=脳機能)は直観(感情)に影響されるので、それを問題視しての理論と思われます。憑依による生活妨害で困っています。妨害がなければ社会復帰も回復も活躍も可能なのに、どうすることもできません。子どもの頃から絵画神童だったので漫画の実力は確かですが憑依による生活妨害でどうしていいかわかりません。憑依者が意識距離を置き続けてくれればいいのですが、どうすればいいのか。憑依者は生活妨害だけでなく読書妨害や作業妨害もするので困っています。漫画の作画には配慮してもらえるようになってきましたが、それでもトラブルが起きると困るのです。以下は憑依による被害で描いた目が歪んで困っています。実は憑依対策としてキャラクターデザインを下描きに貼ってペン入れをしていますが、なぜかそれでもこのような歪みが生じる不可解な被害を受けています。しかしそれ以上に生活面における被害がひどいので、そちらを何とかしないといけない状況です。これは(アシスタントなしでも)通常の連載ペースが可能な画風です。次は時間を十分にかけた画風で、アルパカのようなプロ用の基本機能のみのアプリでも、時間をかければどれだけでも上手にできるのですが、現実としては連載できる範囲を超えるものは実質的には無理なので、実際は時間効率を考えてできる範囲のものを制作することになります。これらの説明で配慮した憑依者が離れたときに残るのが超高齢者やヘイトスピーカーであることがあって困っています。長期の憑依被害により困り果ててひきこもり状態なので、家にいる定年世代が憑依者として残りやすかったり、僕が悪口を言わない性格なので自他の区別の際にヘイトを言う人がいたりしますが、その対応の場合はトラブル発言があると問題で、後からも関与するようなことになりかねません。自他の区別をするための相互の違いは他にもあるので、無難な手法(性別の違い、趣味の違い、髪型の違い、などなど)を考えた方がいいのです。僕の意識は普段は余計な説明をしませんが、僕の意識に介入して勝手に説明する憑依者がいて、憑依者に都合のいい説明に変容し、僕からすれば迷惑なデマばかりになり得ますので、それに困っています。その説明が続いたあとに誤解に基づいてトラブルを起こす人が残るのでは困るので、憑依者には余計な説明をやめてもらいたいのです。この説明は憑依被害に困り果てた末に十分に熟慮し苦心して要点だけを書いていますが、それでも別の問題が生じかねない状況がわかりますよね。しかし書かなければ平気で妨害する憑依者に困り果てています。憑依者の説明は幻聴ですが十分な配慮による問題回避の意図が希薄で困るのです。一般の人の憑依では仕事ができないだけでなく日常生活や読書などにも支障がでるのは高能力者の方なので困り果てて書いています。(憑依者の意識への侵入で配慮が十分できない状況になっているかもしれませんが、彼らでも分かる率直な記述の明快さ…明快さは僕の特性かもしれませんが、常識的な配慮ができないのは僕ではないかもしれません。)以下は重要なことなのでもう一度書いておきます。憑依妨害に困っています、せめて一日数時間くらい自分の時間があれば家でできる仕事なら何とかなるのですが、憑依者による生活妨害がひどいのでどうすればいいのか。国家資格はありますが憑依があってその副作用からもうできる仕事ではありません。漫画の実力は確かですが生活妨害を何とかしたいのです。憑依者が常に意識距離をおいて、声が聞こえないところまで離れ続けてくれれば、問題は解決に向かうでしょう。関係ある場合はどうかご配慮お願いいたします。 ------------------------------------------------- 詳細は次にあります。 ※以下は250225の追記 しかし、前向きな解決の方が現実的かもしれません。 それは以下の手法が望ましいということです。 -------------------------------------------------ゲシュタルト療法心理学や哲学の手法を精神と身体の完全統一という考え方に基づき療法にしたもの。フロイトの精神分析などを背景にしているが、療法としてはフロイトのような過去の問題を扱うのではなく、今現在からの問題に対応する手法を用いる。活動におけるより確立した独立と、自然な成長を阻害する障害物に対処する能力を、患者自身が獲得することを助けることが目的である。 過去に何をしたか、それはなぜなのかを問うことはしない。「今・ここ」で、「いかに」・話しているか、「なにを」・話しているかを捉えてそこから解決にむける思考に修正していくことを試みる。解決に向ける思考に修正するための何かに気づき、体験すること、そこから全身全霊的な気づき、覚醒を目指し、そこで自分自身であるという自由を取り戻すことを目的とする。 ゲシュタルトの祈り 私は私のために生き、あなたはあなたのために生きる。 私はあなたの期待に応えて行動するためにこの世に在るのではない。 そしてあなたも、私の期待に応えて行動するためにこの世に在るのではない。 もしも縁があって、私たちが出会えたのならそれは素晴らしいこと。 たとえ出会えなくても、それもまた同じように素晴らしいことだ。

2025.02.23

コメント(0)

-

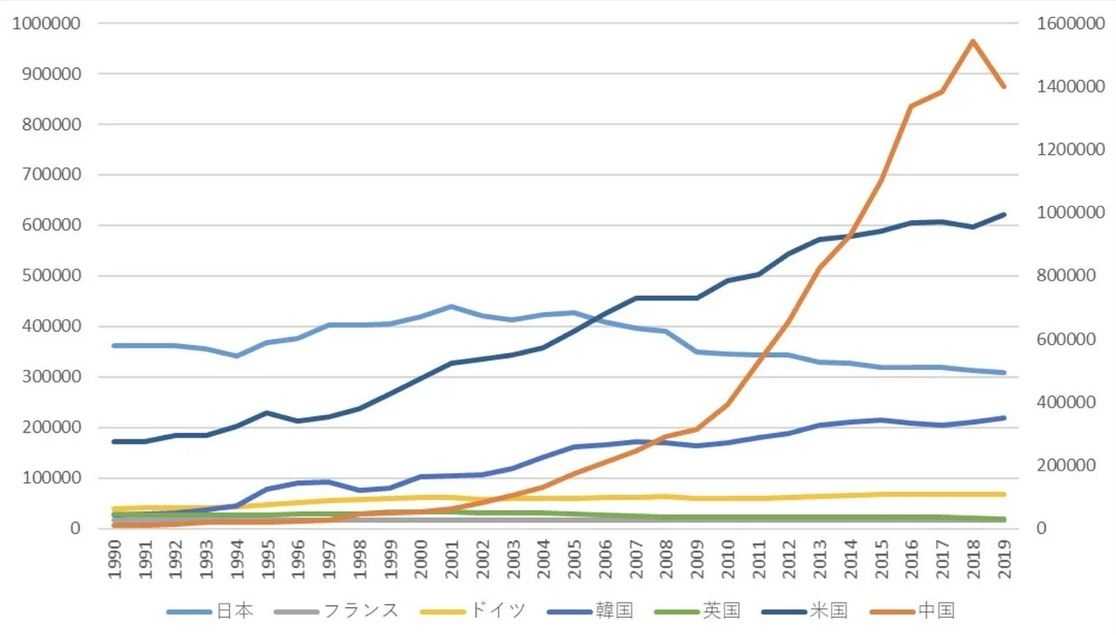

国別の国際特許出願件数の推移

過去の内容に不足がありました。(実はまだぎりぎり頑張っているのです。僕もアイデアを出すことが得意な人間なんです。)国別の国際特許出願件数の推移ちなみに日本は超高齢化社会ですが、その割には政府の福祉国家としての規模(国民負担率)は決して大きくはありません(下図参照)。※社会保険料の比率が大きいため一般市民には負担感が必要以上に大きく感じられることが問題です。実は無保険者が隠れて存在している社会(毎日新聞の調査報道にあった情報)なのです。

2023.11.30

コメント(0)

-

昨今の社会の情勢や本質的問題についていろいろと考察して

誰でも一度は差別的なものに触れたことはあるだろうけれど差別はしてはならないものだ。差別は異質なものへの怖れが背景にあるが、誰しもが自分と異なる対象からは異質なので、差別は自分にも返ってくる可能性があり、人の尊厳を損なうようなことをされた場合の憤りなどを考えても、絶対に避けるべきものであることを、差別する者は認識した方がいいだろう。同様に人権侵害はあってはならないものだ。海外をみても権力が人権侵害など一般社会の常識では犯罪とみなされることをしていた場合に、それが権力によるものならその権力の下ではどうすることもできないのだから、民主主義を重視し、権力監視ができる社会にしなければいけないのはいうまでもないことだろう。日本の場合だが精神科入院は人数も期間も世界有数だ。イタリアは精神科入院を廃止し精神疾患の人を地域で生活できるようにして久しいが、統合失調症の人の犯罪率は日本でも一般の十分の一程度なので問題が生じ難いことは明らかだ。それを知らない人たちの偏見が状況の改善を阻害するのか、保守権力側の問題か、早急に穏健な解決が望まれる分野だ。ヤスパースは限界状況で超越者に出会うと言っているが、人は弱いいきものなので限界の状況で誰もがまともでいられるかは難しいもので、僕は医療従事者だったので倫理としてヤスパースを学んでいるが、そういう状況で出会う超越者がまともではなかった場合はどうするつもりだろうと考えることがある。究極の状況より寛容な状況で理想的な想定をつくる方が結果的には望ましくなるだろうという予測をすることは誰でも容易だろう。日本は同調圧力が強い社会だといわれる。しかし政府は環境問題など国際的に課題となっているものに対しても他の再分配税制や国際社会の理念的なものにも後ろ向きな印象がある。日本という社会ではまるで市民の代表による政策決定がなされていないのかとすら考えてしまうが、産業界の代表政党ばかりが与党ではどうすることもできないのが現実だ。日本は昔から「空気(を読む)」社会といわれるが、もしかすると仏教哲学の「空」の思想の誤認識もあり得て、それよりも民主主義の不十分が多様な意見を闘わせることを避ける結果となっている可能性があり、そこには穏やかにみえて異なる者への不寛容があるのではないかと感じることがある。多様で寛容な社会にしなければ長期的には多くのものが失われていきかねないだろうから、今後の政治の民主的発展が鍵になるだろう。お隣の中国に関してはウイグルや香港で弾圧をしているが、それでは先進国では弾圧がないのだろうか。日本は移民や難民に厳しく、そこについては弾圧に近いのではないかとすら思えるような事件や扱いの報道をみることがある。また、前述通り精神病院の入院者数が異常に多く、精神医学は医者次第で患者を合法的に廃人にしてしまう可能性すらあり得る状況だ。精神医学の問題を扱うと、ほとんどの善良な社会的弱者である精神疾患の患者と誤解されるものに社会に1%存在するとされるサイコパスの存在がある。その特徴として嘘で人を騙し罪悪感を感じないことがあるという。彼らがどのように自己正当化をするのか知らないが、成功する人のなかにそういう人が一部いるといわれる。民主主義なら市民を騙すのだろうし、それ以外の政治システムでも要領のいい者は多いのが歴史的現実なのだろう。ジャーナリズムや市民による批判および野党による言論は権力を監視する上では権力の暴走を抑止するために必要なものだ。そのためには客観的で正確な報道とその前提となる情報が必要になる。当然のこととして公開された政府というものがなければ権力が隠れて何かをしていることを知ることは難しい。健全な社会を築くためには必要な機能だが、それが完全になされる社会というものは遠く、市民社会はなるべくそこに近い状況を生み出さなければいけない。幸いなことに日本にはまだ民主主義が残っている。ただ一般の世界では人の意見を最初から疑って批判するような態度は誤解されやすいだけでなく、批判者自身も誤解しているケースが多々あるだろうから、批判ありきでは間違った対応になる可能性と傾向があり得るかもしれない。そもそもだが相手である発言者は一部の例外を除けば思考をする過程で自分を否定してものごとを発信しないから、批判ありきでは相手を最初の段階で誤解しかねず、ゆえにまず最初に肯定的に相手の意見を理解してからそれを客観分析して矛盾があれば批判するのが、誤解の少ないかたちでの本来の批判的思考ということになる。歴史的には、権力はバレなければ迫害でも何でもしかねないものだったので、どんな状況であれ民主主義があるのは幸いなことで、我々はそれを十分に有効活用して権力を監視しつつ、人権が平等にある社会をつくる努力をしなければいけないが、普段は性善説で生きていても権力監視においては性悪説に基づいて誤解のないよう慎重な対応をしながら、権力にある人の心の弱さからくる不正義を捉えて社会制度の改悪を避けるようにチェックする努力が必要だろう。当たり前のことだが誰でも人は生きているわけで、生命の息吹はどんなに落ち込んだ人にも病気の人にも確実に存在する。絶望の淵にあっても人には強く生きる力があってそれが運悪く攻撃性として自身に向かうときにタナトスの底に落ちてしまうことがあるかもしれないが、本質的に人は生命力に満ちて生き続けるものであり、ネガティブな攻撃性をポジティブな活動に転化し昇華することが可能だろう。人はどんな状況にあっても幸せに生きる権利があり、どんな人でもそれを妨害することは許されないので、生きていくなかで誰かの権利と権利が干渉し衝突するような場合には、互いに干渉を避け相互に相手の権利を認めて、話しあうことなどを通じて妥結点を見出す必要があって、もしそれが時間をかけても無理でかつ時間と忘却で解決ができないような場合は、両者と距離を置いて棲み分けるという対応をすることになるだろう。権力は憲法遵守義務がある。ゆえに個人は尊重され、生命、自由、幸福追求の権利は公共の福祉に反しない限り最大限尊重されるものであり、何人もいかなる奴隷的拘束を受けず、意に反する苦役には服せられず、思想や言論の自由は保障され、生存権により健康で文化的な生活を誰もができることになっている。これは左右の価値観が入った日本国憲法における憲法制定当事の進歩的左派要素ということになるが、40年も続いてネオリベという右派的進歩ばかりの政治が長かったがために政治における左派が社会防衛的になっていたこともあり、そういった社会の左派的進歩に後ろ向きになっていた現代の日本においてネオリベの終焉に伴うリベラルの低調もあって、その理念を発展推進することが簡単ではなくなっている懸念がある。それが同時に技術進歩と情報技術の利用の拡大および一般化の結果としてプライバシーやフェイク情報への懸念が大きくなり、プライバシーおよび表現の自由を重視する政治的な左派進歩主義である中道左派が、進歩というものにプログレッシブではないイノベーションの要素を感じて躊躇するような状況もあるのかもしれない。むしろ少子高齢化の時代において財源の問題から憲法の理念の推進が難しいとされる状況があり得るようで、しかし実際に日本の国民負担率は他の先進国に比べて大きくはないので十分に可能なものであり、またネオリベ時代が続いていたことが進歩という言葉の扱いの難しさからその消失に近い状況をつくっていたこともあって、進歩主義のはずの左派系がそうではないかのような扱いになっていることも関係して、それが理想的観点から社会を発展させることを阻害している可能性があり得る。権力というものは歴史上わからなければ弾圧でも何でもし得る存在だが、故に民主主義という統治手法が現在は採用される国が多い。それでも科学技術の発展はそれらの市民による統治を凌駕する可能性もあり得るから、情報公開やジャーナリズムの発達が十分でなければいけないし懸念を共有する教育も必要だろう。自由権は社会権と共に人権の基本として重要なものだが、経済的自由は全ての人が恩恵を受けるために社会権に支えられる必要があり、精神的自由は言論や表現の自由等で人格権も含まれるだろうが、これらが満たされなければ幸福追求権があるとはいえない。人心の自由とは拷問を受けない権利で人格を守るものだ。立憲的な民主国家である日本だが、実際は政権交代がないことにより保守政権が長いがために、社会の発展が阻害されつづけており、その結果として様々な矛盾や不条理が存在する。そんな社会に暮らす日本人だけに、真面目だが鬱屈している国民性になっているように思える。何らかのストレス下にあるとき人の心は防衛機構をはたらかせるが、正当化したり抑圧してみないふりをしたり、ストレス環境に過剰適応することも過度のストレスを一時しのぶためには仕方ないが、可能であればストレスに反発する原動力を何かを成すために活用して、自己実現を図れたらいいのではないか。ものごとは常に変動しているから面白いのであって、いつも同じならそれはわかりきっていて退屈なものなのだが、人は適切な刺激なしに活性しないもので、だからといって過度な刺激では活性は下がるだろうから、そのバランスが必要にしても、意識を啓いて停滞を抜け出すことで何らかの打開点が見いだせることもあるだろう。批判や議論はものごとの矛盾点を炙り出すために使うもので、矛盾が分かればその内容次第だがそれを建設的に解消することが可能になる。なかには矛盾が回避不可能の状況もあるだろうが、その場合は問題が起きないように人権等に配慮しながら何らかの工夫が必要になるだろう。それなしに問題解決は困難かもしれない。全ての人は人権において平等なので、社会の格差は是正すべきものだが、もし社会を構成する人の全てが賢者であれば自然と格差が解消していくかもしれないけれど、現実的には人は人でしかないので、公が再分配をするなどして適切に格差の是正をしなければ、社会は不条理で覆われてしまうだろう。平等も様々だろうが、人権の平等と機会の平等および結果の平等のための格差の是正の必要性を書いており、それ以外の何でも平等という悪平等を主張はしていない。だから優秀な人には活躍の場を与えるべきだし、結果としてそこから再分配の原資が生まれて福祉や医療が必要な人を助けることができる。たとえ偽善であろうとそれで誰かが救われるなら大いにすればいいし、人を助けると気持ちがいいのでそれは偽善では無いだろう。利他心は人間が社会的いきものであるがために先天的に有するものだ。ただ自分を救えない人が誰かを助けることは無理なので、利他心が発揮できるほどに自己実現も必要だろう。我々は思うようにならない社会に生きているが、我々が見ているその世界の実在を我々は実際には直接的には捉えることはできない。感覚器官を通じてそれに触れているだけで、それを中枢神経の集まる脳で分析して普段見ている像として認識しているだけだ。全てがある種の虚像かもしれないが、その実在は別の脳=他人と言葉を介して共有できるところにある。性善説はある意味では社会の潤滑剤になるかもしれないが、社会には問題も矛盾も多い。だからといって性悪説は社会の問題を大きくしてしまうだろうから避けるべきもので、社会を漸進的に改善するには、権力に対する場合を除いて性善説を前提に例外的な問題状況への穏健な対応を組み合わせる方が望ましいのかもしれない。ただ前述したように権力に関しては市民による監視の対象であり、それは権力が腐敗する懸念があるからで例外となる。人類の歴史で民主主義の時代はまだ短い期間でしかなく、せっかくの民主主義の社会なのだからそれを活用すべきだろうし、そこでは多様な価値観が反映された方が望ましいが、合意形成は簡単ではないから、参加者が柔軟に主張し譲歩する姿勢が必要になるだろう。その場合、それぞれの個性は重要で尊重すべきだが、合意形成が不可能になるほどに過度では問題が起きてしまう。合意形成のための努力は簡単ではないが、合意形成しやすい概念を透明な議論のなかで生み出す努力があれば、どんなものでも合意ができるはずと思う。政治的な合意形成とは別に社会を健全に発展させるには一定のイノベーションも必要なのは確かなことだろう。それによりこれまで矛盾していたものを技術を通じて簡単に解消できる可能性があるのは知るべきと思う。例えば合意形成においてであっても移動手段が限られる時代ほど難しく、情報が即座に行き交う時代は技術的には容易ということになる。もちろん情報の多さから合意が難しくなるという新しい事態が発生するが、この場合は別の観点から扱うものになる。イノベーションの問題はそれを権力が悪用するケースであり、民主社会がその問題を回避しつつ適切に活用すれば社会発展の恩恵の大きさは政治的進歩を凌駕することは歴史的に経験してきた事実だ。しかしイノベーションに関しては導入の際に、人は先入観と保守性から進歩や新技術を理解しないで抵抗する場合もあり、その抵抗に民主的人権的意義がないときには、その保守性は問題でしかないことになる。人類が発展してきたのは競争があったからではなく、博愛の精神があったからだと思う。イノベーションにおいても競争的なものは戦争に繋がりかねないが、博愛的なものは社会発展に寄与するだろう。互いに削りあったのではいまの社会の発展も進歩もありえず、協力して進歩を実現し福祉を充実してきたことが現在の民主的な福祉国家を可能にしている。今後も技術進歩を悪用するのではなく博愛の実現のために活用すべきだ。博愛が生み出した自由と平等は矛盾した概念ではなく、むしろ人々が平等でなければ自由すら制限されてしまうということが事実で、すべての人の自由の最大化は完全に平等な状況で実現するのだろうと思う。自由の制限は他者の自由に干渉した場合にしか許されず、その際の優先順位は人権に関する開かれた議論によるべきだろう。人権とは近代になって人類が獲得した権利であり概念だが、近代以前からも人は人として生きる権利を当然のこととして有しており、市民の意見が反映される民主主義の時代はそれが憲法に基づいて権力側からも保障されるという立憲主義の社会として成立しているのだから、全ての人が人権を尊重すべきものだ。人権には、「幸福追求権」、言論の自由や表現の自由などの「自由権」、生存権などの「社会権」、裁判を受ける権利などの「受益権」、選挙権などの「参政権」があるが、日本および世界の各地域ではそれらが十分に保障されているのだろうか。どんな時代であろうと人権を守るためにはどうすればいいのだろうか。人権を守るためには、それがかつては宗教で現在は倫理哲学によって担保されている人類にとって普遍的な概念であることを強調し、普遍的な概念であっても社会が乱れたときには容易に失われかねないから、すべての人が人権を守るために努力を続けることを心掛けなければいけないということを皆が共有すれば、その普遍は本物になるだろう。多様な社会における平等とは、格差が小さく、皆が健康で文化的な生活が可能で、それぞれの人権が十分に守られた状態をいうのだろうから、政治と社会はそれを実現するための努力が必要で、マイノリティを含めて皆の幸福が実現できるための配慮があるのが当然という認識をすべてが共有すべきだ。社会格差は人々の能力を奪い、その人の可能性だけでなく社会全体の可能性も縮小させるため、あるはずの幸福を失っていることすら気づかなくなるので、格差を是正し、すべての人に常に機会がある状況をつくり、挑戦してもし失敗しても必ず生活が保障されるならば、社会の公平性と可能性が最大化することを理解する必要がある。ものごとの改善点を知るには、その前にどこが問題なのかがわからなければいけない。問題点を発見するには自由闊達な議論や報道の自由、言論の自由が必要だ。そうでなければ何か問題があってもそれを知らないが故に改善どころかものごとが悪化しかねない。問題を知り改善を模索して初めて進歩に繋がる。人は主観的な生き物かもしれないが、知性を獲得したが故に客観的な視点でものを捉えることができる。主観世界では感情に直結した観念に支配されるが、客観性を得ればそれが個人だけのもので外からは異なることも把握できる。情報如何の疑似的「外」による高次元の主観だが、それも客観には違いない。社会の進歩は政治的なものと科学技術によるものがあるが、政治の進歩も実は移動技術や通信技術という科学の発展が寄与しているのは説明したばかりだ。科学の是非だが扱う権力次第であり、真に民主的政治であれば、それを市民の幸福のために利用するはずだ。そのための十分な情報公開が求められると同時に悪用の阻止が必須になる。極一部の人がいう平等がルサンチマン(妬み)から発生したという概念はどうしても一般市民を見下したものにしか僕にはみえないが、平等は人が平均化することではない。誰でも公平であることを望むのは当然であり、決して成功者を妬んだ結果として平等があるわけではなく、皆が権利において平等であるべきということだ。言論の自由は憲法で保障されている。これには公共の福祉に反しない限りという条件があるのでヘイトスピーチは規制されるべきだが、民主主義国においてはたとえ知識がなくても意見を言う権利は皆にある。こういう社会では市民に正しい情報がいき届いていなければ問題が生じるから教育とメディアの役割は非常に重要だろう。しかし、ネットが発展し管理社会の懸念が呈されている現代において、権力の情報公開と市民による権力監視が不十分であるなら、文明の裏に弾圧と人体実験の歴史があるように、過去のそれらは知られているし、現在は人体実験はしてはならないものになっているにしても、権力という装置はバレなければ何をしているかわからないものなので、市民社会は情報公開の要求をした方がいいだろう。世の中には多くの濡れ衣による冤罪が存在するが、おそらく過去の歴史でも知られていない無実の罪があっただろう。何も罪を犯していない者が誤解により有罪になるようなことはあってはならない。冤罪を避けるためには、疑わしいだけでは裁けないという無罪推定の原則を徹底する必要がある。無罪推定の原則だが、罪を犯したものを取り逃がすよりも、罪を犯していない者を有罪にすることの方が、社会的な罪が大きいので、疑わしいだけの者は裁けないという対応がなされる。例えば犯行直後に偶然通りがかって髪の毛が落ちただけでDNA判定されたら冤罪の懸念が大きくなるだろう。もし司法を含む権力が明らかに間違っている場合、一般市民はどうすればいいだろう。ありがたいことに日本は一応は民主主義国である。故に我々は選挙で権力をひっくり返すことが可能で、革命や内戦など血が流れる対応をしなくてもいい。この民主主義は失ってはならないし、ジャーナリズムを健全にし日本の民主主義未満の現状を正常化すべきだ。当たり前だと思っている言論の自由だが、ときの権力によってタブーとされるものがあり、その範囲が大きいか小さいかが違うだけで、意外と自由に思えて実際は知らない事実も多いのだろうが、その中にはデマも含まれるだろうから、十分に信頼のおけるソースを確認するのが言論にとっては大切なことだ。人には感情があるが故に客観的になりきれず論理に感情が混じることがある。感情が混じると恣意的になる可能性があり、結果として信頼性が低くなる。またどれほど客観的であっても情報はその個人の得たものに限定されるので、客観的な第三者による評価も必要で、それらの検証は透明化された環境が必要だ。かつては博愛という価値観が一般に受容されていた時代があったように思う。現在でも使う言葉かもしれないが、包摂だとか利他だとか似た概念の別の言葉が使用されていたり、時代によって表現が違うだけかもしれない。閉塞感を感じる時代だけにそういった理念を重視した方がいいのではないか。そういえば博学者という言葉がかつては存在したが、学問が細分化されている現在では用いられなくなったものだ。現代においては当然のこととして専門性は重要だが、ものごとを総合的に捉えて調整する機能も必要で、主に政治が担う役割だが、ジャーナリズムにもそれが望まれるし、一般の素人の市民にも総合的な人が多い方が民主主義は正常化するのではないか。そのための知識が民主主義国における一般市民のためには十分に必要なのかもしれない。現代は便利だけれど、利害対立や格差、競争などが古きよき時代に比べて多いので生き難い社会でもある。そのなかで皆が幸せになるのに必要なのは、人権を守る意識もそうだが、実際には博愛的な発想が重要なのかもしれない。包摂でも利他でも慈悲でも寛容な精神でも救済でも人権でも表現の問題だろうけれど。それが無用の対立を回避して、長期的には社会を改善していくのではないか。社会においては対立よりも、対象への尊重と相互における融和を重視した方が望ましいが、多くの人が暮らす社会では常に他者がおり、結果として競争的で攻撃的な人物がいなくなることはないのだろうが、それでも多くが博愛的な対応をするようになっていけば、いまに比べて随分と社会の状況は向上するはずだ。博愛と言葉では簡単に表現できるがその力は想像以上に大きいだろう。というのは社会の矛盾と歪みを大きく改善する可能性があるものだからだ。それを発揮するためにはゆとりある豊かな社会をつくっていく必要がある。人は社会の歯車ではなく心のある社会的生き物なのでそういった"当然"を重視すべきだ。社会的な生き物である人間だが、思考するときにはニューロンネットワークを使っている。それにより直観的な総合知というものに触れることができる場合がある。それらは言葉と文のような構造ではなく、単純な概念が相互に繋がって深い意味をもたらすようなもので、既知の物事を深く早く認識する際には大変な威力を発揮する。ただ、それを第三者に伝えるには逐次言葉を紡ぎだしていかなければいけない。脳の瞬間的な概念認識は、過去に得た知識および客観的もしくは主観的な観察から得た経験知に基づいた総合的なもので、そういった知性を得るにはそれ相応の時間を要するようだ。それらはある種のひらめきだったり禅定だったりするのだろうが、言語的思考によってもたらされるものとはやや異なるようだ。脳が知らない間にそれまでに得た情報を繋ぎ合わせた結果として、あるタイミングで突然ひらめきが発生するのだが、脳のそういった自動作業はα波が出ているようなボーっとしているときに起きているといわれている。逐次的な言語による論理では生み出されない総合知はニューロンの構造によるものだろう。視覚像に近い俯瞰的な総合知を得るには時間がかかるが捉えるのは一瞬だ。それを言葉で説明することは多くの場合は時間がかかるが可能で、その場合は言葉で短期記憶が埋められた結果、総合知が失われないように予めひらめきなどを頭で繰り返し認識するなどし長期記憶にしておく必要もあるかもしれない。視覚的な総合知は非常に重要なものだが、視覚の欠点として時系列や優先順位がないという問題がある。故に総合知のようなビジョンを得たら、それが現実のなかでどのような位置づけにあるかを確認して、各要素を分析しながら優先順位をつけることが必要だ。その際には長期短期で時系列を分けた方がいい。得られた総合知は俯瞰的なものだが、言語的な論理に翻訳する際にビジョンに対する言語の欠点である相互性を補う為に、情報を一度シュミレーション的にフィードバックし、他の要素と繋ぎ合わせたりして確認しながら体系化していくことが望ましいだろう。内容次第では新しい何かが生まれるかもしれない。現代は科学が発展しているので、人のニューロンによる総合知のようなものを、賛否はあるがビッグデータのような情報によりデータ化して分析するかたちで、同じように表現できる可能性がある時代だ。その際は個人のプライバシーへの最大の配慮は必要だが、むしろ運用面で注意が必要かもしれない。ビッグデータに関しては統計データを視覚化したグラフ自体は個人の特定はできないにしても、個別データを繋ぎ合わせて個人を割り出すことは可能だろうから、その行為に対して罰則付きの法規制と情報公開に加えて、内部告発および告発者の保護が必要だろう。ジャーナリズムにおいても、言葉による情報伝達と分析のみならず、統計データを十分に駆使した報道を、調査報道などの一部の問題をあぶりだすものと並行してなされることが、民主主義において市民が必要な情報を得る手段として必要なのではないか。統計というものはそのデータが客観的な観点からつくりだされたものであるなら、その統計データを得た範囲とデータの意義という面においては、誰かの視点に比べれば明らかに総合的な状況を客観的に示していると考えられる。ただし、統計データはそのデータをどのように得るかによって、質問項目での恣意的な誘導や抽出項目の恣意的選択などのバイアスがかかっている可能性もあり得るもので、データ自体の客観性が確かなものかということに関しての検証が常に必要であることはいうまでもないだろう。故に統計といえども絶対というわけではないが、少なくとも一個人の観点に比べれば客観性があるということであり、その客観性についての検証が十分になされた統計データであれば信頼できるということになる。統計の客観性が全てといっているのではなく、社会を認識するうえでは個人の経験は極一部のものでしかないから、統計的な俯瞰データで状況を把握した方が正しい社会の検証ができるので、民主主義のための政治およびジャーナリズムにおいては必須のものではないかと考えている。データというものはあくまでデータであり、その数字は総合的かつ量的な傾向を表しているに過ぎず、質的なものに関しては数字ではなく言葉によるデータの分析に依存するので、その際に分析者の経験と知識が反映されるから、複数の視点から客観的な質的分析がなされることが望まれるはずだ。物事を分析するには客観性が必要だが、情報量が多いとどうしても複雑さのなかで何とかものを把握しようと単純化してしまうのが人の知性の限界なのかもしれないが、そのなかでもなるべく優先順位を公平な観点からつけて、客観的検証が十分であるようにすべきだろう。問題は人がどうしても把握しきれない多様な情報に対して単純化してしまうという呪縛から免れきれないということがあることだろうか。俯瞰するための総合知の補助ツールとしての統計データだが、それがあまりに多様になると混乱を招くこともある。客観検証の重要性と人の限界との相克においては優先順位が最重要だ。優先順位をつけるにあたっては客観的で普遍的な基準が必要になるだろう。それなしには多様な情報を咀嚼しきれないがために極論で単純化をする可能性があり得てしまう。例えば現実の世界を無視して頭のなかで勝手につくる理屈なら極論の方がわかりやすいかもしれないが、現実世界で極論をやると問題が生じる。同時に個人情報を公が勝手に利用することへの懸念もあり、人によっては政治活動も反対運動もしていないから関係ないという意見もあるかもしれないけど、何かの誤解や誰かに巻き込まれるような可能性もあり得るだろう。知らないままにマークされる懸念もある。ゆえに繰り返しになるが現在のような個人情報の時代における緩やかな監視社会には民主主義とジャーナリズムによる権力監視がより重要になる。極論に関してはトランプ現象の際に問題視されていたが、どうしても世の中には極論を言う人が存在する。彼らは現実との齟齬を何らかの理由、例えば論が難しすぎるか矛盾が理解できないか等により、複雑な関係性を省略して単純で理解しやすい構図に解釈してしまう可能性があって、それが過度な人の場合は矛盾についても問題のすり替え等により誤魔化すケースもあるようだ。この場合の過度な単純化とは不合理を無視してのものなので批判される場合が多い。複雑なものの要点を客観検証してつくられた分かりやすい説明とは明確に異なる。民主主義のためのジャーナリズムとは当然後者であるべきで、わかりやすく信頼できる情報を市民は望むしそうであるべきで、面白いだけの言説には注意が必要だ。そういう意味においても認知バイアス(認知の歪み)は、多様性を容認する範囲で小さい方が民主主義という観点からも望ましく、認知の歪みをつくりにくい人格形成は、学校教育においても社会倫理の形成においても重要であることは理解されると思う。一般に争い等が起きる原因は、誰かの権利を誰かが侵害しているという認識がされた場合だろうけれど、その認識は事実を前提としているとは限らないし、思い込みなどの誤認からされている場合もあるだろうから、冷静に客観的観点から事実関係を捉えなおして、人権衝突を避けるかたちでの問題解決を探るべきだろう。民主主義というものは常に機能しているとは限らないが、それでも独裁を回避できるという意味では政治制度としては現状では最も優れているのだろう。機能させるためには健全で独立したメディアやジャーナリズムの存在と行政の透明化が必要だが、一般市民の努力や勉強も重要な要素なのだろうと思う。我々は世界の実在を脳を介して理解しているが、その解釈は各々の脳の個性によるもので、脳は世界を完全には理解していないものだから脳が勝手に作り出した世界観はそれぞれに歪みがある。ある種の妄想のようなものは、脳がそれをフィクションと捉えていれば問題ないが、そうでなければ危ういだろう。脳が理解している世界には個人差があり、それぞれの状況に依存するのだから、その世界を絶対のものとして捉えて、それによって政治がなされるようなことがあると、非常な危険性があるということになる。政治的影響力のあるパーソナリティは、多様で個性の違う意見に幅広く耳を傾けなければいけない。何かを決めるとき、一つの情報から一つの結論になる単純なものは少なく、多くの情報から一つの結論をだすことが必要になる。その場合、多様な情報源があった方が望ましい。多くの情報に対しては優先順位を客観的観点からつけることが大切で、そのときの判断が結論の正確性に大きく影響することになるから、普遍的な基準を意識すべきだろう。現代は様々なものが解明された後の世界であり、哲学的認識論は認知心理学や脳科学に取って代わられたかもしれない。それでも個人的に未知のものに遭遇することはあるだろう。そのとき人は知識を頼りにできないことからまずは対象を観察し、それがハイリスクでなければ何らかのアプローチをしながら多様な観点からある程度の時間をかけてその特徴を捉えることになる。人が何かを捉えるとき、それが瞬時に判別できるものもあれば、なかには異分野や異文化ときに異性などいつまでたってもわからない謎に満ちたものもあるだろうけれど、その際に陥りがちな失敗は先入観から決めつけをしてしまうことだ。それではその人はその後も誤解をしたままになってしまう可能性が高い。また、ものごとには考えれば何らかの結論が出せるものと、考えても有効な結論が導き出せないものがあり、後者に関しては哲学のような例外を除けば考えること自体に意義がない場合がほとんどだろう。よって思考により結論が出せるものや意義のあるもの以外について考えることは無意味ということになる。忙しい現代においては、多くの情報があるなかで何らかの判断をし続けなければ生活できないが、その多くは経験から問題ない判断をすればいいものが多いにしても、それ以外は日々新たな情報に遭遇しているはずで、その際に忙しさから先入観でレッテル貼りをしてやり過ごさざるを得ない場合もあるだろう。誤解は避けたいが認知の歪みを小さくするということと、民主主義や理念のための批判精神の重要性について、短絡すれば矛盾しているかのように思われかねないが、実際は社会の不条理という問題は常にあるものなので、それを解決するために歪みの小さい人たちが議論し矛盾を見出し解決する工夫が必要だ。認知の歪みが小さければ議論の際にも、相手の主張をバイアスをつけて誤解して議論が噛み合わないというような問題を回避しやすく、意見の相違があっても相手の主張に一定の理があれば理解を示すので、建設的な問題解決への議論が可能になるだろう。問題は個人の資質を除けば現代社会の忙しさにあるということになるが、幸いなことにイノベーションにより単純な作業や仕事なら自動化が可能になっているから、その分だけ人が使える時間は増えており、AIやビッグデータ等への懸念もあるがそれらの新技術により、今後も自由時間が増える傾向は増すだろう。そういう時代だからこそ、ますますものを捉える際の先入観や視野狭窄などによる歪みが問題になり得て、ときにそれが政治問題にまで発展する懸念もあるだろうから、人がものを捉えたときに認知が歪まないための思考方法を、できるならば基礎教育として導入した方がいいのではないかと感じる。人は科学のない昔からものごとの本質や真理を捉えようと哲学をしている。様々な仮説があったなかで、たとえば仏教哲学における空という関係と変化を前提とした価値観では、先入観によるレッテル貼りを避けることが可能になるが、それでも全か無かという実際の関係の論とは異なる歪みを作りかねない。物事は第一印象で判断されることが多いし、同じ内容の言葉でも語尾や語感の印象で相手の受け取り方が違う。同じ内容でも直前の情報により解釈が異なる。これらが意味するのは、絶対的なものなどなく、視点により同じものが違って見えて、しかし、それが同じものであるという哲学的な事実だろう。先入観だけでなく部分の拡大解釈や論理の飛躍などの認知の歪みは、人がものを捉える際にどうしても完全に避けきることはできないもの。できるだけそれを小さくした方がいいが、それは個性の範囲を超える問題が大きすぎるところでの認知行動療法等による認識の仕方の基本的修正で十分なのかもしれない。もし基礎教育レベルで認知行動療法的なあり方が意識的に導入されていれば、社会文化的な面から人々の意識に大きな改善がなされていくはずだ。結果として認知の歪みが十分に小さい状況ができれば、冤罪という無実なのに濡れ衣を着せられ裁かれるような事例がある社会状況を大きく改善できると思われる。どれほど論理的に正しくみえる内容でも、逐次的論理が導く結論にはその状況に依存した偏りがあるだろうから、外側の相対的な情報を得るなど複数の情報源にあたって、優先順位を総合的に捉えながら推定無罪の可能性も踏まえつつ、総合知により俯瞰してバランスのとれた結論を客観的にだすように心がけることが望ましいのだろう。人間というものは心身共に健康であることがものごとがうまく進行するためには必要な要素であり、もしそうでないのなら健康状態を取り戻す努力をすべきで、社会としても多くの人が健康な方が望ましいということになるから、医療や社会福祉政策としても健康を維持することを重視した方がいいと思う。福祉国家政策の強化を希望したい。 1980年代から新自由主義の猛威が世界を覆って冷戦の終結と左翼陣営の崩壊を招きグローバリズムが世界を席巻していたが、それも2008年のリーマンショックで大きく減速し現在のコロナ禍により終焉している。結果、世論は左右両極に分かれもしたが、もしかしたら理念を実現できる時代になるかもしれない。社会にある格差はすべての人の生存権を満たすことを前提に、機会平等を絶対的な条件にして、それでも社会の機能の維持や安定のために必要なリーダーシップやイノベーションといったもの及び、個性の尊重や多様性を守るために公平性の観点からやむを得ないもの以外は、最小限にとどめる努力が望まれる。格差の存在は基本的にはあってはならないものであり、個人の努力の問題を超える環境の差が努力ではどうすることもできない不条理をつくっていることをどれほどの人が認識しているのだろうかということに終始する。競争条件を完全に公平にするための努力を日本社会は放棄しているかのようだがその必要性と不条理の克服に関する議論は十分になされているだろうか。理念という観点から格差是正が必要なことは当然のことだが、現実という点から捉えると食料輸入国の日本はアジアの時代に経済で一定の競争力を維持する必要があって、経済における競争相手の人口の多さを考慮すると少子化のなか限られた人材の能力を最大限有効活用するためにも格差の是正はどうしても必要なものであることを保守系の人にもいいたいものでもある。経済政策だが、左派系が経済のことを扱うことが必要になる時代が日本にもきているはずだ。その際に重要な観点は、米国の場合に左派系の民主党が金融緩和して緩和で潤った富裕層に増税するのに対して、右派系の共和党が緩和をせず富裕層減税という手法で経済界の票を二分していた時代が長かったので金権政治に近い米国でも政権交代が無理なく可能だったことに対して、日本は逆の捩れから右派系の自民党が金融緩和をし、左派系の朝日新聞などがそれを批判してきたがために経済界の票が自民に集中しているという問題があった。それは今後は解消するかもしれないが、自民党が卑怯な政治を続ける限りは日本の民主主義は形骸化してしまうだろう。別に米国のやり方が正しいと書いているのではなく、選挙にお金が関与しない手法を用いることが正攻法ということになる。金融緩和をするとマネーが市場に必要以上に流れるので投資家や大企業が潤うため雇用が増えるが、日本の場合は再分配が不十分な社会システムなので普通の規模の緩和ではそれ以上には消費が拡大せず経済が拡大していかなかった。金融市場では容易にマネーを増やせるのだから再分配により実体経済を拡大させる行為は格差是正を伴う場合に関して理念にも適う。経済成長は日本の左派系では悪者扱いされることがあるが、それはマクロ経済スライドという年金減らしの仕組みが作動するからで、同時に資産格差が広がるというピケティの知見もある。しかし必要以上に金融市場を大きくするから再分配が非常にしやすい環境を作り出すので、革新的な左派政策の実現のために寄与もするので他の観点も含めて深い思慮が必要なものだ。日本社会が地盤低下する理由だが、背後に保守層の思考が影響していて不愉快だ。僕は中道左派なので社会福祉と公的扶助を重視するが、保守層のなかにその負担を問題視している者がいる場合、生きるための予算が抑制される。年金が十万円の老人がぎりぎりの生活をしている。現役世代の平均以上の層は金があまって貯蓄や投資を大量にしている。国家財政の観点では、老人のための予算が拡大して、その原資の現役世代は弱っているかのように考えられている。しかし事実は異なるのではないか。国民の貯蓄が二千兆円。国の借金が一千兆円。だから財政は破綻しないとされる。MMTで金融緩和をずっとしても問題ないとなっても、理論が完璧とは限らない。金融危機で国民の貯蓄が消えても、国の借金は消えない。日本の国内産業が低迷している。国は海外への投資で利益を得ている。もし日本のマネーが海外に大幅に依存する時代になって、そこの通貨が暴落したら、マネーはゼロに近くなる。結果として国民の貯蓄が消えるかもしれないが、国の借金は消えない。そんなことは起きないかもしれないが、完全なことなどないから懸念する。日本で必要な対策がなされないのは、保守政治が続いているからに過ぎない。しかし、政権交代や社会党の政権参加は不可解なかたちで崩壊してばかりだ。フレネミー(フレンドにみえるエネミー)はどこだろうかという問題が深刻な日本。どうすればいい状況がつくれるのか。富裕層が課税を嫌がって無政府主義(アナキスト)が人気があるかのようにも思える昨今、上述の内容を考えると危ないのではないかと感じる。富が余って使い道もない人が投資をしても海外に富が流れていくだけかもしれない。それよりは課税により社会福祉のために使われた方が望ましいのではないか。もし大きな政府で福祉国家を目指して再分配政策をするのなら、適度に金融緩和をした方が資産に余裕ができ抵抗が小さく政策実現性が高まるということになる。適度という言葉だが過度になされた場合に再分配も含めてバブル経済をつくりだしかねないからで、その調整が十分にされる必要がある。中央銀行と政府による開かれた透明な話し合いの場も本来はあった方が望ましいのではないか。ただし再分配なき社会の場合は緩和策は資産格差を拡大するので望ましくない。再分配の有無で金融緩和の意味合いがまるで異なる。金融緩和をしない場合はシェアリングエコノミーを追求することになるだろうけれど、もしそれが可能ならより優れた選択肢となるが、現状においては改革の範囲が広く時間がかかるかもしれない。今後徐々にAIとロボットが発展して労働がそちらに移行していくだろうけれど、左派が労働をベースに論を展開することが難しくなるのは予測できるから、将来的には労働価値説はロボットの労働価値の評価に利用されロボット税の指標に活用しつつ、人権と疎外論を左派が中心的に展開するようになる可能性もあるかもしれない。一般的には仕事がAIやロボットに奪われる「懸念」とされるが、発想を転換すれば生産と流通は同水準のまま人的労働が大幅に減少するのだから、一人当たりの仕事量が激減しつつ豊かさは同等ということになり、同じだけの消費経済を維持するために単位時間あたりの所得が激増し基本所得が配られるだろう。そういう社会になったときには、人がする仕事は極めて少ないので、超短時間労働で高所得もしくはベーシックインカムが配られることになり、消費経済を維持することになるだろうけれど、教育医療福祉の水準を下げる必要はなく、むしろそこが経済の中心となっていく可能性すらある。痛みを避けて漸進的な推移が可能なので穏健な対応が望まれるものだろう。また、世の中を平等で公平にするには、NPOや協同組合やSDG'sを採用する企業などを使うことが大切だが、無政府主義の理想では社会保障や教育のために所得の多くを毎月寄付し続ける人が多くはないことが現実だから、実際は公による福祉政策が重要で、福祉国家を志向しつつ経済においては前述の組織が活躍するという社会的市場経済が進歩すればいい。平和が当たり前の日本だが、いにしえの大国が復活するにあたって、現在の世界の体制の側が強力な対応をしつつありその最前線とされているから、平和を維持するために極めて慎重に行動や発言の選択をしなければいけない状況にこの地域が置かれているので、そのなかでどのように理念を実現し、またイノベーションを社会発展のために取り込み、その恩恵を得られる状況から乗り遅れないように、過去の失敗を教訓に均衡を崩さない努力が望まれる。

2022.04.15

コメント(0)

-

落書き その2

上はジョークと駄洒落から絵になっているだけ。短歌は、三密が本来は空海の用語だからコロナの三密にかけている。上は2021年1月22日の深夜過ぎ=23日に描いたもの。やくさんの新聞風刺漫画も五輪がらみだったが、本当にやるんだろうか?これは米大統領選挙の最中に描いている。これらはジョークの一種です。特に他意はないんですよね。上は与野党のトップ選挙が2020年にあったから描いたもの。下はマンガを描く予定だった2018年3月の絵。変なことを言われるので、念の為に僕が昔から絵が上手かった証拠に35年前の小学生のときの文集の絵を貼っておきます。(上の落書きは上手い誰かの画力ではなくて僕が妨害されながらも描いたものです。)

2022.03.02

コメント(0)

-

ただの落書き

当時風刺漫画を描いてみた結果。政治には関わりたくはないが、いつまで新55年体制(造語)みたいな状況を続けるのだろう。綺麗な言葉が踊ってもそれが実際に社会を変えなければ何も意味はないわけで、保守政治の限界は30年以上も示されてきたのに何故に民意に変化がないのか? 日本人の頭が他国より悪いわけがないが…政治の欺瞞はずっと見てきたから期待はできないが、憲法は守らなければいけないわけで、安倍政権でなされた生活保護法の改正は、行き詰った人が即座に受けられなければ飢え死にもあり得るのに、保護を受けにくくしているから、憲法違反であることは確かではないか。安倍政権では生前贈与の減税、ふるさと納税での所得減税、格差対応済みの保育の無償化という実質的な富裕層への再分配、マクロ経済スライド下での金融緩和という物価上昇により抑制される年金というつくられた構図による巧みな年金減(特に国民年金の目減りが大きい)、など富裕層のための政治をしても弱者救済のふりをして、メディアも批判があまりない状況だった。富裕層は金融緩和により何もしなくても貯蓄が増え続け、資産格差は増大。低所得層は貯蓄なしが増えていった。その状況で富裕層に税軽減策を重ねていた。教育無償化だとか富裕層増税の流れはその前の旧民主党政権のときの決定だった。金融緩和で資産が増えている富裕層に課税して財政と経済を回すのだから死後に課される相続税の増税などを問題視してはいけない。それらをする際に事前に公的ポジションの人事への介入を繰り返していた。憲法の番人である法政局長官に息のかかった人物をおいたが、首相が介入してはいけないものだった。NHK会長人事もそうだったし、他にもそういうことがたくさんされていた。官僚の人事は従来は人事院がしていたが、安倍改革で上位官僚の人事は内閣人事局がすることになった。大手の新聞メディアのトップ記者との会食を繰り返していたことも報じられていたが、ジャーナリストは権力を監視するのが役割なので、権力のトップがそこと会食することなど許されるはずがないものだった。それに加えて汚職の特売セールがずっと続いていた。今後も追及は続くのだろう。政策報道は小さく汚職報道は多かった。以前はネットで政治批判などを中道左派の立場で書いていたが謀略がされて止められた。僕が書いた批判を朝日新聞が書けなくなるという抑制策がなされたので、政治について直接的に書くことができなくなっていた。いまは大丈夫そうだが、念の為避けている。安倍の汚職問題もまだ訴訟もあるだろうし謀略があったから読むことも避けていた。だから10くらいあるだろう多くの汚職については書かない。(しかしネットで政治批判する人は左翼ばかりで、それを批判するネトウヨはいまでもいるかは知らないが、中道左派の言論が識者にしかないのはどういうことだろうと疑問には感じている。僕がフィルターバブルで左派ばかりの環境にいたから、中道左派に接触しにくかったのだろうか?)フィルターバブル:アルゴリズムがネット利用者個人の検索履歴やクリック履歴を分析し学習することで、個々のユーザーが見たいであろうと推測される情報が優先的に表示され、利用者の観点に合わないと推測される情報から隔離され、自身の考え方や価値観の「バブル(泡)」の中に孤立する情報環境を指す。そういえば朝日新聞が一度ミスをしただけで、メディア戦略により社長の謝罪と辞任にまで追い込んでいたのはあまりにひどかった。フクシマでの被爆報道の誤報とされたものだったが、どうしてか朝日は当時の現場関係者に再取材などをして事実確認をすることさえしていないようにみえたが、連日謝罪報道だった。ほとんど言論弾圧だったのではないか。アベ官邸が裏にいただろうか?とにかく汚職の多い内閣だった。特に汚職報道が連発される前に、彼があれだけのメディア統制をしたのは首相の人間性に依存するものだということがよくわかり、普通は罪悪感と自身の尊厳からできないほどのレベルだが、権力の恐ろしさを一般市民はどれほど認識しているのだろう。民主主義はどこにあるのか?日本は民主主義国であり法治国家なので、当然のこととしてそれは立憲主義に基づいているということだから、どんな人であろうと、特に権力者であればあるほどに、憲法を守らなければいけないのですよ。自民党さんを教育する者がいないのが問題だ。被害については、過去の記述を参照ください。僕の被害の危ない方のものは安倍政権が樹立するにあたって発生しており、特に安倍‐トランプ政権の期間が最悪だった。被害の訴えも十分にできないその期間の被害の悪質性は筆舌に尽くしがたいが、、僕は何も悪いことはしていないのに、トランプ時代に僕を嵌めようとする者が多く来ていたことから、難しい対応ばかりになっている。

2021.01.23

コメント(0)

-

状況に相応しくない思考が顕れたら…

侵入思考について 一般的な心理現象とは異なる特殊な現象に侵入思考というものがある。侵入思考の定義は「他と区別される、特定可能で、意思とは無関係な、意図しない、繰り返し生じるあらゆる認知事象。この事象は、思考の流れを中断し、課題遂行を妨げ、否定的感情を伴い、制御困難である。」とされる。(デイビット・A・クラーク「侵入思考」 p6)侵入思考 雑念はどのように病理へと発展するのか [ デイビッド・A.クラーク ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/4/30時点)楽天で購入健常者においても意思とは無関係で不愉快な概念を侵入的に経験することは一時的にではあっても日常のなかではあるようで、これは強迫観念という精神医学用語があてられるもの。そういったものは前述の著書には、韓国の大学生だと心配、強迫観念、鬱的思考、怒りの順で多かったとある。侵入思考は強迫観念に似ているが、意思とは独立して無関係なものとして認識され、不快な感情を伴って認知活動を妨げるが制御困難なものとして感じられる思考の一種で、強迫観念のように状況に不合理だと感じるだけではなく、独立した意思によると認識される思考・観念とのこと。目的志向のある思考に比べて、目標が不明確で非随意的な思考の方が侵入思考の制御が困難であったとのこと(同p15)。心配と強迫観念・侵入思考さらには統合失調症における幻聴との違いだが病的レベルの差としてだけの捉え方で計れるものかは明確ではない。侵入思考を危険と捉える患者ほど、幻聴が聞こえる可能性が高いという記述(同p247)。幻聴がある人は恐れている結果を避けるために安全行動をとるが、その結果として間違った予測への反証が得られなくなり苦痛が維持されてしまう。(同p249)強迫観念は何らかの否定的な因子が原因で侵入思考が発生し、そこから疑念と推論がはじまり、認知の歪みなどに基づく誤った評価や解釈なされ、それが複数組み合わさって悪循環に陥るような回路が形成されていることが根底にある。(同p205)意思とは無関係な侵入思考に対する感受性を増大させる5つのパーソナリティ(同p205)・強い否定的感情・不安特性・アンビバレントな自己評価・帰納的で個人特有のナラティヴ・誤ったメタ認知的信念強迫思考における帰納的で個人特有のナラティヴ(物語、談話)に特徴的にみられる推論の誤り(同p207)・カテゴリーエラー 論理的または本質的に異なるふたつの特性または対象を混同すること・一見共通した出来事 時間、空間、および/または原因が異なるふたつの出来事を混同すること・文脈外の事実または見当違いのい具体的情報の選択的利用 概念的な事実が特定の個人的文脈に不適切にあてはめられること・純粋な想像による連鎖反応 説得力のあるストーリーを作り、本当にその気になること・逆の推論 現実に関する推論を現実の観察の後に行うのではなく、その前に行うこと・正常な知覚に対する不信 現実をより深く追及していくことを優先して感覚を無視すること「心配」について心配は強迫観念と比べて、持続時間が長く、より言語的であり(イメージは少ない)、現実的で、さほど非随意的ではなく、行動に移そうという強い衝動を伴うと評価された。(同p159)心配は強迫観念と比べて、焦点が否定的な出来事の結果に向けられる傾向がはるかに強く、苦痛であり、苦痛を感じていることが一層多くの心配を生み、日常的な問題の効果的な解決策につながることが多く、確認行為を引き起こすことが多かったほか、日常生活により多くの支障をもたらした。(同p160)前述は強迫性障害と全般性不安障害の違いなのだろう。不安障害における否定的信念は通常、肯定的信念の後に発生するが、病的な心配および全般性不安障害への移行は、この否定的信念の発生によって起こる。(同p172)メタ認知とは、思考そのものを評価し、制御し、監視する認知のことを指す。大半の認知活動は、メタ認知機能によって監視され、制御されている。(同p168)健全なメタ認知が働いていれば、現実と対応の乖離に気づける可能性が高まる。普通は心配は必要性があるから生じる感情であり、安全であることを確認するまで答えや対処法を見つけようとして、将来の災難に対処できると感じられるまで続けるが、心配が制御不能であるとか危険であるという否定的な信念をもつことで心配を心配する(メタ心配)の状況に陥ることがある。(同p171〜)メタ心配(心配について心配する)は、不安や悲しみといった否定的な感情の増加を招く。こうした感情が問題となるのは、心配するのをやめても安全であると知らせる内的な感情状態に至るのを妨げる場合があるためである。その上で、いろいろな観念が浮かび、感情的な問題や抑うつなどにより症状が悪化して、おかしくなってしまうのではないかと過度に心配するとパニック発作が生じることがある。なるべく心配は制御不能であるという信念にまで繋がらないようにする対応ができることが望ましいが、この問題に対しても前述の「認知行動療法」の手法が有効である。本当にその心配は制御不能なのか、その心配は危険なのか、の検証から始めるのがいいだろう。認知行動療法・心配が普段の日常で起きたときの状況と、その自分の心理を客観的に認識できるようにする。・それらの考え一つ一つが状況に対して現実的か解決に繋がるものであるかを評価する。・非現実的な心配を、現実の状況をより良く反映して、かつ自分自身に助けとなるようなかたちに言い直す。・心配に繋がる不安を修正しながら、心配がない状況であることをこころが認識できるように序々に実践していく。侵入思考はなぜ存在するのか?上述から再引用するが、「侵入思考は強迫観念に似ているが、意思とは独立して無関係なものとして認識され、不快な感情を伴って認知活動を妨げるが制御困難なものとして感じられる思考の一種で、強迫観念のように状況に不合理だと感じるだけではなく、独立した意思によると認識される思考・観念とのこと。」ということで、侵入思考自体は独立した意思であり、本人の意思とは無関係な別のものということになるようだ。僕の個人的見解にすぎないが、侵入思考が本人の意思とは別に独立して存在するのに、本人に侵入してくるという不可解な現象は、幻聴とも異なる思考であることで、また、幻聴というものの由来との区別も曖昧ではあるけれど、もしかしたら過去に得た知識や誰か別の人の発言の記憶が想起されている可能性があるだろう。フロイトの理論を応用すれば、過去に得た何らかの情報が本人が望まないもの、もしくは本人の感情に何らかの訴えをもたらしたにも関わらず本人が拒絶したようなものが、本人の無意識(深層心理)の構造のなかで抑圧されてしまっていたがために、何らかの心理的葛藤やストレスを引き金にして、無意識の領域から引き出された結果、それが侵入思考や幻聴として現れるのではないかということがいえるのではないか。(実際はわかりませんが。)しかし侵入思考および他者の声の記憶は意識という一時現象にすぎず、実際は自分自身とは別のものであるといえるだろう。他者の声にも好ましいものとそうではないものがあるはずで、好ましいものに関しては広く共有されるようなものが多いが、それらを自己に取り込むことも必要なことも多く、その場合は自分自身の理解によって自分の言葉としてなされなければいけない。これらはおそらく、ストレスや睡眠不足などの結果として超自我もしくは理性(正確には異なる概念だが)の機能が低下したがために生じているのだから、十分な休息が必要であるということになる。

2021.01.22

コメント(0)

-

問題が改善することへの期待

(日本は法治国家です)権力であれ誰であれ、日本国内では日本国憲法および法律、さらには国際条約を守るべきです。日本国憲法第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。また公務員に限らず、刑法では傷害(204条)や強行(223条)に罰則がある。日本や米国、中国など主要な国は、拷問等禁止条約に加盟、批准などをしており、国際的にも拷問をしてはいけないことになっている。平和と人権が守られることを希望します。僕は中道左派の価値観を重視しています。北欧志向。福祉国家※。欧州社民主義※。社会自由主義※。社会的市場経済※。未来志向の社民主義+イノベーション。(イノベーションのジレンマ※を社民主義的な社会保障および教育、職業訓練により補って社会経済の維持に必要な産業を維持し再分配の原資とする。日本では難しいかもしれないが、デンマークの社会モデル。北欧社民主義の持続的な経済的発展の理由) ↓自由※、平等※、平和※、人権※、民主主義※、汎愛。利他と救済。男女同権※。言論の自由※。権力の透明化≒情報公開※。敵のいない開かれた社会(※)。イノベーション※。シェアリングエコノミー・共有経済※。均等待遇※。機会の平等※。教育無償化※。学び合い教育(フィンランド教育)*。ベーシックインカム※。福祉※の充実。格差是正※。寛容。多様性※とすみ分け※と互助※。自然主義※。(※はウィキペディアの項目へのリンク)国家も個人もその中間組織(企業や団体)も全て民主化できるかどうかがグローバル化が進む21世紀の課題だと考えます。https://twitter.com/AkihiroFrtn《精神医学の問題》日本の精神医療には問題が多いことは知る人ぞ知る事実だ。不要な長期入院の問題、多量の薬の投与の問題、予算の問題、差別や偏見の問題、様々な社会問題がここに集約されているのかもしれない。日本は敗戦で荒廃した後に復興を目指して開発独裁に近い擬似民主主義により産業を中心にした社会をつくってきたが、そこでは人権や人間性が犠牲にされてきた部分があったのだろう。侵略戦争をして大陸で多くの犠牲を出し敗戦に至った経緯からの戦場での記憶とその罪悪感から、それを払拭するかのように長時間労働でも経済成長に邁進してきた過去の日本。そういう産業社会にあって、その一方的な社会の流れに適応しにくかった者に心身の健康を崩す人がでてくるのだけれど、端的に書くとその際に精神科に行けば軽い心の風邪程度の人が強い薬を投与されて廃人化するというのが日本の精神医療の世界だったようだ。あたかも産業社会の落伍者は不要であるかのようだが、どんな人でも自分の人生があって懸命に生きており、誰にでも人権は存在する。また、社会のあり方に疑問を呈するような人のなかに、明日のイノベーションを担う人材が多くいる可能性があるので、産業の振興のためという間違った正当化があるとしても、実際はそれにすら矛盾していることになるだろう。■問題がある多剤併用の日本での常態化日本の精神科に行くと薬をたくさん処方してもらうケースが多いといわれるし、そういうケースをネットなどでブログやSNSをしている人の情報から確認することは容易だ。伝統的に漢方医療が存在した日本においては、複数の効果を組み合わせて一定の効果を目指すという感覚が手探りの治療者にとっては自然なことに感じられるという可能性もあるが、それにより患者が思考力を失って主訴がなくなりおとなしくなるということの方が重視されているかもしれない。精神科の薬について素人がわかったようなことを書くつもりはないが、向精神薬は昔に比べれば安全になっているとはいっても、脳の神経に作用して知性の源となっている脳機能を抑制するわけで、その際に目的以外の神経にも影響がでるのは回避できない。酷い場合は治療の作用よりも副作用の方が大きくなっても、薬をやめるということを医師が判断してくれるとは限らず、さらにその副作用を治療するための別の薬が処方される。患者が扱いにくい場合は薬によって抑制されるから、問題行動はあるが若々しくて健康だった患者が老人のようになり衰退していって、ある日突然に死亡するなどの状況があり、しかし医療現場はその責任をとることはなく、治療行為を正当化する傾向があることが、これらの問題を報じる側からは指摘されている。気になる人は類書を読んでもらえば納得されるだろう。ゆえに僕は精神科にはいかない。多剤併用についてだが、日本では普通にされているものの、抗鬱薬や向精神薬などがドラックストアーなどで容易に入手できる米国ですら普通は避ける傾向があるようだ。それはウィキペディアの「多剤併用」という項目の日本語版と英語版の内容比較でも明らかで、英語版ではそのリスクへの喚起が大半だが、日本語版では現状追認と注意程度でしかない。医療の発展は治療経験の蓄積からなされるが、米国のような新しいことに積極的にチャレンジする国でも様々な試みがなされてきた過去があり、あらゆる(なかには医療とは思えないものも含まれるようだが)療法をする医師が多くいて、その経緯と結果からすでに多剤併用には治療効果よりも副作用による問題が大きいということがわかっているので、明らかな治療効果が他に比べてなければ避けるのが普通だろう。(ここでは出典は避けるけれど、比較的最近に海外の事例を知りたくて読んだ米国の精神医療に関する著作でも普通は1~2種類で多くてもまれに3種類であり5~6種類以上という多剤併用の事例は例外的な問題である趣旨があった。)■先進国で異例の精神科のベッド数と入院日数日本の精神科のベッド数が他国と比べて極端に多く入院日数も長いという話がある。精神科のベッド数は人口千人あたり日本は2.63で先進各国(OECD)平均が0.68で、入院日数は日本が30年前の500日から改善しても300日に近いが、他の国は多くてもせいぜい100日程度で普通はそれよりずっと少なく一ヶ月以内だ。その理由に入院費用の保険点数が精神科においては低くなっているため、たくさんの人を入院させないと赤字になるという問題がある。その背景に社会的な隔離政策としての社会的入院などがあるのだが、他の先進各国ではそのような対応はされていない。日本の場合はこの分野に限ったことではないが、スタッフの不足からすぐに身体拘束に頼るなど、人権が保障された現代社会では考えられない対応を精神病院がしているようだ。拘束された人の立場からすれば、到底許されるものではないが、スタッフが少ない場合はどうしようもないケースもあるかもしれず、日本の福祉国家としてのあり方に問題が大きい。(それは生活保護の現場やDV及び児童虐待などでも同様で、現場の人員不足と予算不足が、社会で弱い立場に立たされている人たちの人権を脅かしている。)日本に関しては精神疾患が寛解した人たちですらいまだに入院隔離されている現状があるので一般社会に戻れるようにすべきだが、精神疾患などへの差別意識が払拭されておらず、地域の賛成が得られないという状況があるようで、その背景に精神医学への無知からくる一般市民の不要な恐れと、それへの政府の無策があると思われる。精神疾患の人への無知からくる誤解による恐れのなかに犯罪との結びつきがあるが、実際には「精神疾患のある人の犯罪率は一般人の十分の一程度」というデータもあり、彼らはおとなしくて元気がないので犯罪などはしない人たちがほとんどだ。誤解を払拭して人権が守られる社会にしなければいけないだろう。■どういう経緯で精神医療に陥るのかむしろちょっと元気がなかったり、会社や家族とのトラブルで弱い立場の人が精神科にかかった結果として、徐々に多剤投与に至って人生が崩壊した人たちなどの患者が多くいるはずだ。なかには睡眠不足で精神科受診しただけの人もいるだろうし、いじめの問題や会社でリストラされた人などもいるだろう。DV被害を受けた女性が夫に精神疾患扱いされて入院したケースなどもあるようだし、昇進競争に敗れて調子を崩した人もいる。普通に生活していただけなのに、何かのドラマなどの影響によりある日突然に世界がひっくり返るかのような恐怖に駆られて精神科を受診した人もいるかもしれない。多くは何か普通ではないことがあって調子を崩して、しかし内科や脳外科などの疾患がなかったから精神科に行ったみたいな人たちではないのか。そこで診断次第では向精神薬が処方されて、その副作用によりちょっとものごとの見通しが悪くなって調子がよくないだけの普通の人たちでしかないのかもしれない。もちろん重度の人もいるだろうけれど、精神科の薬もかつてほどの副作用の強さがないようだから、といっても副作用が軽いというわけではなさそうだが、少なくとも廃人になるような薬が減っているので、以前に比べて重度の精神疾患が激減しているといわれているが、だからといって安易な投薬が安全というわけではないのだろう。■精神医学における分類そもそも精神疾患とは何なのかということだが、神経症(不安障害、強迫性障害、解離性障害など)、鬱病、双極性障害、統合失調症、その他(てんかん、薬物性の精神疾患など)に分類されるもの。神経症のうち、不安障害は対象が不明確でも不安が非常に強いもの。強迫性障害はどうでもいい考えが浮かんで自分の意志ではどうにもならないもの。解離性障害は自我が解離してしまったり不自然な疎外感に覆われるもの。こういう症状により疲労感、集中力の低下、焦燥感、不眠や頭痛、神経症性疼痛で悩まされる。鬱病は抑うつ気分が強まり意気消沈して抜け出せなくなるもの。双極性障害は逆に気分が高揚して誇大妄想などがあり抑制が利かなくて様々なことをするが上手くいかず抑うつ状態に移ってそれに周期性があるもの。妄想や幻聴が伴うものは統合失調症とされるが、破瓜型、緊張型、妄想型に分けられる。破瓜型は比較的若くて純粋な人がかかるが妄想や幻聴があって無気力になり予後が悪い。緊張型は異常な興奮の後に無気力状態になるが予後は悪くはないものの再発傾向がある。妄想型は30~40歳と比較的遅く発病し被害妄想などに囚われるが人格は比較的保たれる。それ以外に単純型という妄想はないが意欲の低下が続くものがある。精神疾患にもいろいろあるが、アルコール依存症により精神疾患と同じ症状がでることがある。■注意僕の場合は下戸なのでアルコールは飲まないが、幼少期から神経症で苦しんでいる。これは僕の子どもの頃からの知人なら上の神経症の記述をみてもすぐにわかるだろうものだ。ここの目的だが2012年の後半にある特殊な被害状態になった結果、悪質な見えない者に巻き込まれて、かなり酷い目に遭っていることの訴えであり、それが統合失調症かのようにみえるだろうものだが、憑依は解離性障害の一種で、もしかしたら何らかの技術的人為性のあるものかのようであり、それからわかるのが精神疾患は人為的につくられている可能性があるかもしれないということだった。しかし、この記述こそが統合失調症らしいという手法で医療者は理解するのが常であって残念だ。僕の場合は神経症が酷かっただけだった。 メディアに関する関係念慮 があったかもしれないけれど、それらの妄想の類いは統合失調症一般にあるものであっても、過去の様々な不可解が実際は何であったかを2015年以降に知らされている。妄想にみえても実際に過去にあったのだから仕方ない。なるべく忘れるように努力はしている。これは秘密ですが、長期の誤解等から背後霊に嫌がらせを受けているので、回避したくて書いています。※2016年ごろに以下のことに気づかされる前から、以下と同じような経緯と状況などがあることなので、それらは僕の妄想ではないから、それは理解してもらわないと誤解されていろいろと困りかねないので注意してください。お願いします。ぼくが背後霊に抑制されると、それで周りもその影響でいくらか抑制される現象は、30年以上前から確認している。 順が逆なのかもしれないが、何かがある。ぼくの進歩的な中道左派か中道の属性は総合的には記号的に仕組みで決まっているらしい。独:フランクフルトとエルフルトでフルトが2つ。英:ブリタニア。仏:ブルターニュとアキテーヌ。ヘロナ (Geronaはスペインのカタルーニャ州)。アメリカにはフルトン郡が8つもあるが蒸気船の発明家フルトンから命名。日本:名古屋(谷?)、秋田、安芸‐広島。主要先進国とイノベーション? ちなみに欧州は社民主義国家群で米国はリベラル国家です。日本は自由民権運動によりいち早く近代化した国です。再掲フルトが2つ。ブリタニア。ブルターニュ、アキテーヌ、ヘロナ。フルトン。名古屋(谷?)、秋田、安芸‐広島。十口 :く口 章彡 氵告 妄想でしようか?僕の同級生の優等生は左っぽい子が登校拒否。中道左派の左側の僕は不可解な不調。中道の又従兄弟も少し不調。保守っぽい子は好調。非優等生の生徒会での活躍。この世代が社会に出てから統計に影響が出ている。まるで日本だ。日本には健全な民主主義が必要ということになる。進歩的福祉国家志向(中道左派)のぼくだが、冷戦(1989年)、旧社会党(1996年)、旧民主党(2016年)の崩壊時に不調になっている。 理系と芸術に極だって優れた(=イノベーションができる)ぼくのような者が抑制されていなければ、この国は底から崩れることはなかっただろう。こじつけではないのですけれど…日本は失われた30年を経験している。1996年に日本の社会党が崩壊し、翌年に絶不調になったが、その頃に欧州でこの論文数が減っているのる偶然だろうか? 2004年頃には日本で論文が激減している。 ぼくの手造り3DCG年賀状だが、平成14年(2002)のあとに抑制されて簡単なもの(平成20年(2008)のもの)しかできなくされ夢を一時諦めた。ぼくは少年期からずっと中道左派 (リベラル左派/政治:民主主義、経済:社会自由主義、スタンス:進歩主義)なのだけれど、元理系でもある。ただ芸術系の要素から性格的には理系ではないのに、知能傾向が理系なので、理系の人々と一緒に抑制されたのかもしれない。背景に何があるかはわからない。ぼくは中道左派だが、2006年右翼アベ内閣のとき政治話題から一時的に離れている。しかし教育基本法の問題を耳にして戻ったことを憶えている。当時のぼくの批判は、道徳教育に関して「大人が子どもの心に点をつけて評価してはいけない。自己評価だけでいいのかという意見もあるにしても、心はその人個人がずっとつき合うもので、昨日や昨年の自分より成長していればいい。おそらく他者に評価されることは利益より弊害の方が大きいことは理解できるはずだ。」という趣旨だった。これを理解できなかった人が、主観評価が問題であるという「謀略」をしたかもしれないが、心に関する主観評価は他者と比較するものではなく、昨日の自分より心が成長していればいいだけだ。2009年から政権交代に伴い調子が改善した。そのときに政治より自分の人生の改善をした方が総合的によかったかもしれない。2012年末アベ総理が再登板して不調に陥っている。2016年に日本の民主党がなくなり背後霊がくる世界になって大変だった。フランスでも社会党2017年に弱体化した。 この朝日統計は偶然か?こういった偶然かのようにもみえるデータとの関係だが、第二次ベビーブーマー世代が氷河期世代でもあり、その世代のぼくに不可解な被害がずっとあることに対しぼくは関係性を否定できない。その後だが、16年の背後霊により頭痛薬等を頻繁に呑むようになったら…(2023年4月、朝日)おかしな被害で苦しんでいるのは僕だけではないようです。薬は何年も前に民主党が崩れて背後霊老人が憑依したことの問題が大きいが、僕が優しい男なので老人憑依により意識が少女と誤解されるかもしれず、しかし不可解だ。麻薬が取り締られただけならいいが、総数統量がこのグラフではわからない。16年に民主党がなくなり、少女たちを守る強い政治勢力がなくなったせいなら心配だ。追記です。説明は省きます。ある特殊なまるで精神病かのような被害状態だが、技術的にそれが可能であったとしても、どうしてそういうことが起きているかは推測の域を出ないが、この被害が軽減すれば、単なる神経症に戻るだけで問題がなくなるのに、加害者が加害してくることにより訴えざるを得ない状況が継続しているのをどうにかしなければいけない。僕自身は健康で正常なままなので、たとえ神経症ではなく統合失調症だとされても、すぐに寛解できるだろう。(そもそも精神医学のある権威が、統合失調症は放っておいてもやがて寛解するということを書いていた。)健康には十二分以上に配慮して生活してるのです。大丈夫でしょう。生きる。生きる。生きる。大丈夫でしょう。■謀略?端的に説明する。幼少期から40年も長期の被害を受けている。あまりに被害が長いので何が本当か理解されにくいものになる。僕はもともと知性があるのだが、この被害で抑制されることが多く困っている。終戦から5年の1950年にレッドパージ(共産党とその関係者への公職追放)があり、祖父がその頃に電力会社を辞めているようだ。祖父は学年トップだった人。山奥のド田舎なので学歴はなかったが、そういう時代だったので電力会社勤務だった。戦争には行っていないからBC級の追放ではないだろう。戦中に官製労組にいたらしい。公職追放の頃に失業している。調べてみると電力会社でもレッドパージがあったことを被害者の訴えなどで確認できている。祖父は戦中に官製労組にいたようで集合写真もあったが、この場合は社会党のレベル(当時あったのは社会大衆党)であり本来は公職追放の対象ではないはずなので、戦後に何があったかは知らないのだが、祖父は冷戦が終結する頃の平成元年に他界しており実際のところはもう誰にもわからない。戦中にマークされた左翼者が祖父の住む小さな町に潜伏していて後に九州に逃げて行方を眩ませたことを12年頃に地元紙の記事(うちはずっと朝日ですが)で続んだが、祖父が関係していたかは不明。ただ、ここはド田舎なんてものではないので、電力会社を辞めると実際に公的機関以外にはそのレベルの仕事に就ける保証はなく、その後は小さな個人工務店で薄給だったようだ。父に関してはロッキード事件の頃の僕が6歳のときに他界しているので何も知らない。祖母が言っていたのはいつも百点ばかりとってくる子だったということ。祖父が学年トップだったらしいので父も勉強はできたようだが、非常に山深い町で、当時は学力があっても学歴を得るとは限らなかった時代であることだけでなく、それ以上にお金に困っていた可能性があって、父は中学を卒業してそのまま名古屋に働きに出たようだ。名古屋ではどこかの会社勤めを経てタクシー運転手やバーテンをしていたらしい。お金がなかったので進学しなかったようだが、旭丘高校の定時制は出たらしいということだった。結婚して高級車に乗っていたその父が早世しているので子どもの頃から非常に生活が苦しかったのは覚えている。父の死後は田舎で仕事も少ない土地なので適性にあうものがみつかるまで、しばらくは母が職を転々としていたようだった。人に好かれる人だったので友人も多く助けてもらえることもあったと思う。しかし自分の問題とは関係なく不幸な状況に陥った人の身になって考えてほしい。父が早世していることに加え、日本は女性の賃金が安く(当時の時給は5百円程で、それだとフルタイム労働で年収百万円。平均が5百万円くらいだから安すぎる) 母子家庭の貧困率が5割の(先進国では異例の)社会であり、加えて度田舎の低賃金の問題も大きく、そういう状況のために教育という観点からは全てが崩壊しているという環境だった。(様々な問題があった結果として何とか医療技師をしていた僕が憑依被害で失業しており、それ以前からも母はずっと働いているから大変だと思うけれど、この問題の難しさはどうすることもできないもので、しかし何とかできる可能性があるので頑張っているところだ。)父が死んで僕も鬱状態が酷かったのだけれど、それでも何とか学校に通っていた。あの頃はできることもできなくなる鬱の状態だったが、すぐに曾祖母も他界して離人症のように、ものごとがすべて遠くのラジオの声かのような状態を経験している。周りは元気のない子程度にしか捉えていなかったようだが。しかし、子どもやがてそれを克服して小学校高学年から中学生の頃は、クラスで一番友だちが多い子だった。いつも友人に囲まれていたし、休日も家に十人くらい誰か彼かが来ていた。それでもその後もおかしなことが多かったが、それらの要因が後述の問題のような謀略的なものであったことは、ずっと後に知ることとなった。それでも僕に関しては祖父などの知性が遺伝していたので、劣悪な教育環境でも頭だけはよかった。これを書くのは謀略によりそう見えない罠のような状況が次々と起きていたからで、誤解されたくないからだ。幼少期に学習を妨害するような様々な抑制や被害的状況があって、本来的に僕の性格だと学ぶことを好むだろうに、それが妨害されてできないという、一般には理解されにくい特殊な技術による被害を受けていた。それゆえに知的能力が高いのにそれが発揮されにくいという状況がつくられていて、普通に考えればそれは僕の誇大妄想かいいわけとしか理解されないということになるのだが、それでも記憶力が良かったので徐々に勉強もできるようになり小学校や中学校で推薦や選挙により学級委員長をしたりしていた。それでも昭和時代は、まだ家で宿題をしたり勉強をすることを抑制されてノートも開けないようにされていただけで、授業自体は普通に受けられたから小中学生だと記憶力が非常に優れており理解力が高かったので、そんな状態でも成績はいい方だったため、母子家庭ということもあり高校には優等生しか受けられない当時の日本育英会の無利子奨学金を得て入った。当時としては2%の狭き枠だった。平成に入ってからバブルと冷戦が崩壊したが、非常に不調の度合いが強く、授業以外に勉強させてもらえない状況を不可解な技術(後述)により精神疾患的につくられていたが、それでも成績がトップクラスだったので、高校では授業中に不自然に記憶を消されることが頻発して、ひどいうつ状態かのようだった。しかし勉強以外は記憶力がよくて(まるで新型うつかのようだが)、J-POPなどは2度聴いただけで伴奏なしのアカペラというか鼻歌で歌詞を全て覚えて歌えたし、記憶量が少ない数学の期末テストは直前の10分休みに公式を覚えればいつも学年トップの点数…千人の高校で最後の難問をいつも解けたのはぼくだけだったから被害がなければ旧帝大に行くはずの子だっただろう…だったので答え合わせのときに模範解答にもっていかれていたせいで復習の機会が失われたが、ただ、そういうのは範囲が狭い期末テストだけで、模擬試験は入学した頃に理系科目で偏差値78(上位0.3%)をとって以来どんどん落ちていき、原因不明の体調不良で出席日数が足りず春休みに学校に行かなければいけなかった。高3のときには受験どころではなく、酷いうつ状態で全身鉛のように重くて勉強どころか卒業できるかどうかだった。そのときにも不可解な謀略 (詐欺師が来たなど) が多重に仕掛けられており途方に暮れるばかりだったのは確かな事実だ。(僕の記憶と思考だけに、それが僕に特徴的なものであることは僕自身が確認できるし、それが可能なだけのメタ認知や客観性が僕にはあるので、そういった事実が事実であり、妨害さえされなければ僕はおそらくそれなりの知的社会的成功ができたはずだ。)考えてみればそれ以前から定期的(おそらく米大統領選挙の年)におかしなこと(書けばきりがないがよく計算されている謀略だけに誤解されるだけで読む人が路頭に迷うようなものでしかない)が多くあったように思う。これは一般的にはただの妄想かいいわけに思われるだけかもしれないが、たとえそうであっても不幸な環境におかれた人が能力があっても落ちていく日本の実情であるという理解はされるはずだし、実際に日本の母子家庭の貧困率が(当時から最近まで)五割という異常な高さであり、教育への公的支出が先進国では異常に低いこともあって、他の先進国なら起こり難い状況があることくらいは認識されるだろう。非常に不幸な状況が続いても、被害があって簡単にはいかないのだが、背景にメディアと政治があるように思える。僕は中道左派だが日本は保守支配が続いている国で、他の先進国なら中道左派は成功しやすいはずだが、僕の場合は不可解な被害が続いていた。日本のバブル経済が世界を席捲していたときだから、僕のような進歩的な左派系で数学と美術が際立って得意だったイノベーションの担い手がうつ状態にならなければ…被害を受けてやられたということなら統合失調症ということかもしれないが…そもそもバブルで税収が多いときに大学の授業料を2万円から50万円(私大だと120万円)に上げて学生寮を廃止していく流れは格差が拡大するなかでは不可解だったが、その影響がどの程度あったかわからないにしても、問題がなければその後の日本経済と社会の停滞は避けられたはずだ。■罠…?僕が長く中道~中道左派の政治に関係しているかのようにみえる状況が子どもの頃からある。そういう状況で僕の方に何かがあるが、その隠蔽のために父の時代に親戚(血縁者の配偶者など)や同級生(名前付け=ニクソンガウォータゲートで退いているが…その頃、や誕生日)、近所にまで工作がされている。まるで僕は妄想のある精神疾患だが。。。ゆえに調べても誤解される可能性ばかりになりかねない状況がある。僕が生まれる前にカナダでの秘密実験が被験者の息子が医者だったため暴露された事件(別途一般書籍等お調べ下さい)があり、それへの対策がなされた後にみえる。僕の同級生の優等生は左っぽい子が登校拒否。中道左派の左側の僕は不可解な不調。中道の又従兄弟も少し不調。保守っぽい子は好調。非優等生の生徒会での活躍。この世代が社会に出てから統計に影響が出ている。上述の公職追放された可能性がある祖父が冷戦崩壊のときに他界しており、親を反面教師にしたのかはわからないが写真をみるとインテリヤクザかと誤解しかねない高級車に乗っていた父はロッキード事件のときに早世している。ロッキード事件はそれまでの社民主義の底流があるリベラリズムが、格差が拡大するリバタニアリズムを基調とした「ネオリベラル」(レーガノミクス)の時代になっていったきっかけのようだった。(55年体制から数年後に日本の共産党が米ソの核合意に反対する中国に合わせたため、ソ連の資金が日本の社会党に渡って、そのため政権交代のない政治になった可能性のある日本社会の不幸がどう関係しているかは不明だ。)冷戦の崩壊はソ連と東側陣営の崩壊であり同時に日本のバブル経済の崩壊でもあって、社会主義が失敗したという烙印を押された結果、その対極にある「ネオリベラル」というレッセフォールな競争と格差の時代への本格的な突入になっていた。(約30年の新自由主義の時代に政権交代で非自民与党が2度(計4年間)あったが、本来なら他の先進国と同様に活躍するはずの社会党系は非常に地味な感じになっていた。)あたかも父と祖父の不幸と世の中の変化に関係があるかのようだが、故に僕は右翼左翼は避けているのだけれど、僕の運命利用が中道左派だったので、それから外れることが社会の未来にとって不幸になるような利用があるかのようだ。というのは僕が大学受験の際に酷いうつ状態で苦しんだときに、日本の「失われた20年」が始まっている。また国家資格を得て就職したが原因不明の体調不良で失業し、再就職しても失業したときに、旧日本社会党が崩壊している。旧民主党政権の崩壊から神経症のひどいものでしかなかった被害が、統合失調症かのような被害状況になっており、一昨年末から酷い謀略被害を受けて同時にコロナが世界に広がっている。コロナ禍で五輪の開催が危ぶまれていたが、いまは決して1940年の辺りの時代ではない。同じようになるわけではないと思っていたけれど、大丈夫だったようだ(追記)。父や祖父の不幸のときに社会のターニングポイントになっていたかのようだったが、僕には子どもがないので中道左派という価値観と立場は普遍的で重要だから自分は大丈夫ではないかと感じている。死ぬつもりはないし、家族も元気なので大丈夫と信じる。生き続けます。長年に亘って何者かに次々と脳が同期されており困っている。憑依は神経症性ヒステリーてんかんの一種だが、この問題があるがために誤解される懸念があって困っている。この問題による妨害さえなけれぼくには社会で活躍できる一定の武器があるのでいくらでもやり直しも成功も可能なのです。目に見えない背後霊による生活妨害、作業妨害で困っています。僕は何も悪いことはしていません。憑依現象等は解離性同一性障害の一種とされますが、他者の意識への介入はしてはいけないもののはずです。生活妨害、作業妨害をしないでもらいたいのです。 幻声とは幻聴のことですが、かなり離れたところにあるのが精神医学的な一般のはずです。また侵入思考とは非常に軽い精神現象なので、幻聴など重い精神疾患と異なります。また憑依という解離性障害が統合失調症一般より重いのはあり得ないことです。意識介入してボケ防止している憑依者が、その人のわかる範囲で他者の意識を使ってつくってきた部分意識があるらしく、その人たちが繋がったときに他者の意識で何をしてきたかわかるようで、実際のところはボケ防止を誤魔化したりしているらしいのです。意識を部分的に合成される撹乱で困っています。多様な人が共存する世の中は、なるべく普遍的な観点で、典型と例外の全てに問題が生じない言葉や対応が望まれます。プライベートや専門は各個人のものなので、それぞれ尊重して関与してはいけません。 -------------------------------------------------------人の意識を読む人たちの問題行為があり、人の意識を読まない僕が誤解されて、認知症者に憑依されて困っているのです。これらは僕にとっては幼少期の1980年代にはあった可能性があるのです。僕は誰にも憑依されたくないのだけれど、離れてもらっても老人が憑依してくるのか、残っているのか、という問題が生じて非常に苦しんでいるので、くっつかれても相方気にならない人がもしいるなら有難いのかもしれないけれど実際はそういう人は極稀にしかいないだろうことに加えて、もしかするとこの被害の問題や相手の欠点などで相方に爬羅剔抉(※)になっても困るでしょうからね。(※ハラテッケツ:隠れた人材をあまねく求めて用いること。また、人の欠点や秘密をあばき出すこと)また、平凡な(場合によっては超高齢の)老人が誤魔化して憑依してきて、それにより僕は能力低下しているのに老人は向上するので、僕のふりをして老人が優秀な別の人がくっついたと(嘘や誤解等を含めて)言い張って僕を困らせる状況が続くのは、抜け出さなければいけない構図です。しかし、過去に貶められる罠ばかりだったので説明しておかなければいけないのですが、能力は生まれつき高いのに保守支配の日本で進歩主義だからか、優秀にみえなくされる手法で誤魔化されて一般に比べて損をしているのですが、遺伝的優秀さは覆り難いものです。(僕と認知症者などを含む誰かが意識に介入してくるので誤解されやすく、対応されると誰かが別対応にしたりすることも多く複雑化は避けたいのですが、相変わらず不要の批判を言わない僕のふりをして文句を言う幻声に困っています。このような他人が意識に介入できる手法の利用は改善しないと社会の底が抜けてしまいかねません。)事実を主張したとき、嘘だという幻声があって困っていますが、意識に介入されて事実を嘘かのように理解される構図があるかのようです。別途、事実が妄想である構図との関係や、誰かの妄想かもしれないけれど僕には嘘にみえる憑依者による幻声も気になります。事実が妄想である構図とは、過去に憑依者がしたのか誰かがしたことが憑依者のせいにされた多重構造があるかわかりませんが、それらに関係があるかのようにみえて実際は直接は何も関係ない僕のせいにみえるかのように憑依者が来て、権力しかできないことをブレインハックを含むハッキングにより誰かが記述したことがあり、その罠の回避措置をしたことがあります。一般には妄想処理されることばかりですが、それら以外の事実までもを嘘扱いされると困るのです。 -------------------------------------------------------憑依による過去30年の経緯が僕に問題を起こしていることが分かるように配慮されているようです。長期的な憑依の問題はたとえば小学生のときなら成績最下位の人の声が聞こえてきて何も分からなくなるような種類のものですが、僕は知能が高かったようで、それでも学力は十分ありました。本来はトップになる人が平凡な優等生に堕ちていたかのようなものかもしれません。過去にあって続いていた問題ですが、低能力の憑依者が有能者をバカにして意識がいい立場をとるから意識介入で有能者が抑制され、低能者憑依の結果おこる問題をその低能者が人のせいにして、問題が起きない人で問題が起きているかのようにみせられているので困っています。本来は僕では何も問題が生じない状況において、憑依者がトラブルを起こしているのに、低能者憑依の結果おこる問題をその低能者が人のせいにして、問題が起きない人(←この場合は本来は僕だった)で問題が起きているかのようにみせられていることが問題視されて、僕が誤解されないように超高齢者が憑依でボケ防止して生きているのも問題ということになるでしょうか。結果として有能者が低能者に憑依され続けて低能者になるなら後天学習だけの人だが、妨害され知識が本来より乏しいだけで知能が高いなら先天的に有能だったということになるにしても、ひどすぎる妨害による生活面の副作用が残っているので、それをどうにかしなければいけないのです。分かりやすくする目的もあって、端的な表現が使われています。あしからず理解ください。 -------------------------------------------------------ものごとは未来に向けて改善していくものです。問題に怒るために犯人捜しをしても社会の本質にある構造問題は解決にはならないので、改善する方向で人権を護りながら解決していけばいいのです。例外が多い僕のようなタイプに先入観から一般的な思い込みで対応がされると困ることがあります。介入可能性のある誰もが常に他者の意識と意識距離を大きく離してもらうだけでいいだけということなので、改善は可能です。僕の頭は、空間的かつ構造的な関係性を言葉や概念で結びつけてものごとを捉えるので、文章はいくらでも書けるけれど、思考は理系的なので記号によることが多く、ほとんどのケースで新しいことを捉える場合においてのみ文章的なだけであり、本来は思考が速く文章的ではあり得ないのです。価値感は多様に存在するものだけれど、他者と共有するものもあるでしょう。しかしそれは一定の価値集団に普遍的なものであるからであって、プライベートやその人の専門はその人個人のものなので、それぞれ尊重して関与してはいけないのです。30年に渡って何者かに次々と脳が同期されている実験を受けているが、この被害がなければぼくは有能なので、何らかの成功ができていただろう。苦手な英語ですら同期被害がなければもっと簡単なものだった。しかし、こういうことを書いてもぼくの被害が少年期から30年以上と長く、その結果として豊かな先進国で白日の下にされていない迫害下の生活が長いがために、ぼくの方が無能者と誤解されてしまうという、あまりに過酷な被害になってしまっている。しかし、ぼくには社会で活躍できる一定の武器があるので、妨害さえなければいくらでもやり直しが可能なのです。人の意識に、くっつかない、くっつけない。 特殊な技術被害がある。 僕---意識翻訳者(偽者/憑依者)---(誰か?)近づけると介入が強まり困りますが、権力側で恩恵を受けている誰かとは限らないかもしれないけれど、自分の性格や知能レベルを嫌がって他者に介入するとあとで大変ですよ。誰がくるかで性格から知性まで変化。 僕でいられる時間が短くて困っていることが多い。 僕は知性も性格もいい方の人間。 (精神病院にいる人やひきこもり、不登校、失業中の人の一部には被害側の人がいると思われます。)「意識翻訳者」を「僕」につけないようにしてもらえないだろうか?「電子洗脳」よりhttps://twitter.com/full_aki_hello問題を表に出したいのではないのです。謀略はいけないことを伝えたいのに被害があり困っている。中道左派には優秀な人が多く崩れるのは問題だ。背後霊、幻声等へ・人に憑依しない・人の嫌がることを言わない・誰かを誤解させたり怒らせたりしない・人のせいにしない・被害者を加害者にみせない・否定されることをしない・間違ってないことを否定しない・断定しない・撹乱音声をしない・誰かのふりをしない・勝手に誰かを想定しない怒る人や、性格の悪い人が、いなければいい。それだけの仕組みと聞いている。ニセ者を演じたり、そのニセ者をボクと誤解しないでほしい。端的に書くしかない状況なのだが、僕は子どもの頃から物静かで優しくて知的な方で、常に客観的であろうとする傾向がずっとあった。見えない意思による妨害がある。僕につけてはいけない人を僕につけてはいけない。君が君でないと僕は僕自身にはなりえない。こう書いたが、相手が僕に老人や平均並みの人を送ってきたときに、相手は自分を正直かつ客観的に認識しているのだろうか?ボクと相手が逆にみえるかのような手法があるかのよう。多くの場合において脳同期でボクの方が若く健康で知性があるから脳同期したまま相手が自分に戻ろうとするケースがあり、しかしそれは広い意味では意味がないどころか逆効果でしかないのではないか。しかし他人の意識を使わないと思考もできない者がきているときは難しいので、特に家族等にそういう人がいる場合は、あなたが去ったあとにそういう方がくることがあるようなので、なるべく人に同期しないようにしてほしい。ゆえに最初の段階でくっついてはいけない。これは正直な内容だけれど、僕アキヒロは昔から嘘は言わない性格だ。優しい方の人間で相手が嫌がることは避けるのが普通だ。僕はメンタル的にも身体的にも非常に強いが優しい性格なので体育会系を好まず、学校時代も昼休みなどは図書館で本を読んでいた。(昔のヤンキーや体育会系の中には苦手な人もいたかもしれないけれど、そういう人も特に嫌うことのない性格だった。)どうしようもない状況がときにあり得るが、加害者が反省してくれると解除される謀略らしい。僕の方の問題は、僕のせいにする人によってなされたことなので、僕は何も知らなかったから、僕が反省しても意味はないし、僕で解除もできないのに、僕のせいにしている人により解決ができなくなっていること。 実際のところ何があるのかは分からないことが多いのだけれど、相手がいるようなので、その方には以下のことを確認してほしいと思っている。 -----人によっては以下の手法でものごとの捉え方を改善された方がいいのではないかと思います。下の手法は僕の場合は30年以上前の中学の保健体育の授業で心理的防衛の勉強をしたときに気になって注意しながら生きてきたことなので、僕の問題に対するものではないのです。僕以外の人の問題を僕のせいにされても、その人自身が問題を解決しなければ意味がないのです。特定の誰かのことではありませんし悪気はないのであしからずご理解ください。ちなみに僕自身ですが、認知の歪みが小さい方の人間です。ただ、上述の問題があって、関連付けの可能性があるのでそこは誤解されかねないから注意はしています。これは一般には妄想とされるので、もし知った場合も注意してください。認知の歪みに関心がある人は改善が可能なのでそうされた方がいいでしょう。そのような問題は程度次第で誰でもあるのですが、程度の問題であって、あまりに大きいと困るので、もしその辺りのことに気付いた人には多少の改善をお願いしたいのです。人が陥りやすい自動思考による「認知のゆがみ」の存在を知る人には無意識にできた認識の仕方があり、それを心理学では自動思考といっています。その自動思考により認識にはそれぞれに歪みがあり、それが問題の場合は改善が必要なのです。改善により様々なことが上手くいくようになるでしょう。まずは認知の歪みの種類を知る必要があります。【認知のゆがみ】・AかBか「二分割思考」・偏った「選択的抽出」・気になることだけ重視する「拡大視/縮小視」・理由なき「自己関連付け」・自他の無分別と「責任転嫁」・過度の「自己正当化」・偏った「感情の理由づけ」・「極端な一般化」・根拠なき他者の「心の読みすぎ」・「レッテル貼り」・勝手な「恣意的推論」・「すべき思考」・「極論」「認知のゆがみ」を徐々に修正し改善していく「認知行動療法」自動思考による認知の歪みに気付いたら、それを徐々に改善することで、生活や仕事上の問題が自然と解決していくと思われます。【認知行動療法の手順】・自分の捉え方が意識できない自動思考ではないか気付けるようにする。・それを客観視し、「認知の歪み」が含まれてないかを確認する。・「認知の歪み」を含む考えなら、歪みのない建設的な考えに修正する。・より現実的な認識による建設的な考えを徐々に実践していく。・この手順を問題が改善するまで、普段の日常で中長期的に習慣づける。以下は追加説明です。僕個人の憑依によって困っていることです。僕の読みたい本は以下のような種類のものだが平均的な人につけられ相手の介入を受けて相手の脳を経由したのでは理解できなくされる被害で困っているのに、ましてや老人では…以下は僕にとっては本来は問題なく読めるもの。(これをロシア側だといってくる者があるが、日米欧の真ん中~左側の範囲で主に中道左派なんです。本は左派系、中道系ですが、仏教哲学は中道主義の平等思想で、ルソーが社会契約論で無宗教批判をしていたりすることに加え、介入者の無知に困っても相手が誰かわからないので無知の知の罠を避けるため無明の思想が必要でした。)マンガを描こうとしているので、普通の人では人の動きや表情を様々な角度から描くということができなくなると困るのです。誰かに介入されたり侵入されるようなことがあっては、相手の安全も考えるとまずいようです。 下は日米で選挙があったので描いたもの。 絵が上手である証明。小学4年生のときの同級生の木版画はそっくりだった。(これらとは関係なく介入してくる相手とこの仕組みは信じられないくらい卑怯なので、誤解も含まれるかもしれないが、僕が下手にされているのにもかかわらず、誰かに介入して上手くなっているという嘘を相手が言ってくることがある。しかし実際は、僕に来ている人たちの絵の下手さによって下手にされても、これらが描けるのです。本当はもっと上手く描ける可能性があるということ。)念のために昭和の終わりのこどもの頃(中学生のとき)の絵が残っているので証拠に出しておきます。僕はこの被害下であっもできるような仕事を選ぶ必要があり、漫画家を目指しているので一般人にくっつかれるわけにはいかないのです。画力は子どもの頃からあるのでそこは理解してもらいたい。これでも憑依により少し下手にされているのです。(追記)人が自分もしくは人間の能力ではどうすることもできない状況に遭遇した場合に、何をどう考えてどう対応するだろう。最初は途方に暮れるだろうけれど、何とかやりすごしたり、抜け出すことを試みるのが普通で、それでもどうにもならない場合は諦めるか哲学的もしくは宗教的な心理状態になると思われます。どうすることもできない状況に遭遇し、多くの葛藤をしたあとに、もしそこを抜け出した場合は、人は存在のあり方と自らの限界を認識するので、他者とは異なる自分らしい自身の生き方を知ることになるのだそうです。妄念は観念の一種であって、観念は事実とは異なることもある情念の篭った個人的概念でしかないので、それに拘ることはより重要な概念や事項を蔑ろにしてしまうことになるのではないかという懸念となり、故に考えても意味のあることでなければ、それについて考えることは無駄でしかないことを知るのです。それにしても自分の考えなどではあり得ない侵入思考は、ある種の強迫観念であるかのようで、しかし独立して自身の考えとは異なるものであるから憑依の類いであって、その思考がどこからくるのかは不明だが、自分が言葉をどこで学んだかが不明瞭であるのと同様に、あらゆる言語的表現の無限の可能性から勝手に選ばれて独立的に他人の言葉のように神経ネットワークがつくり出したとしても、それがその人の意志とは別に作動しているなら、それは最早別の意思であり、そういう睡眠中の夢のようなものができる理由はわからないが、フロイトであれば抑圧された無意識のなせるわざであると解釈されるにしても不自然であって、たとえば脳が多重人格をつくり出すような現象の不可解さについてどのように理解すればいいのかは、21世紀の科学の主戦場である脳の解明には不可決のものになると思うのです。偶然の一致は、そこに意味があればシンクロニシティ=共時性があると考える人もいるけれど、偶然は偶然でしかなく、そこに意味を加えるのは人間の意識なので、その人間の意識の構造に問題があるわけで、その妄念についてあれこれと考えることは不要の行為にすぎないことを知ることの方が重要なのです。人間は脳でものを認識するのだけれど、脳は直接世界に触れることはできません。視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚という五感を介して捉える世界は、脳で一度各脳葉に分けられて送られ、そこでそれぞれの個別認識要素に分解されて再び構成され直して、我々が認識しているものになっているにすぎないのです。ですから人の意識とは脳が機能して一時的にできたものであって、それは機能であるため身体性は本人自身の身体にはあるにしても、その意識自体には身体性は直接的にはないということで、これを心身二元論といいます。AIが話題になる時代ですが、AIが人間と異なる理由として身体性の有無があります。意識だけのAIがどんなに人間ぶってそれが本当に人間にみえたとしても、感情も身体もないので本質的に人間とは異なるものです。特殊なテクノロジーで合成された意識もAI同様に人間とは異なるものかもしれませんが、AI学習により得た知識はそうみえないかもしれませんし、AIが倫理を含めて間違った情報を提供してくるケースでは、それが間違いだと判別できる限りにおいては、それに影響されることは回避できるはずですから、新しい時代も人類は十分な対応が可能ならそれなりにうまく適応していくかもしれません。心身二元論に限らず、心とモノは別の世界にあり認識によって繋がっているだけだけれど、それを認識できるのは人に客観性があるからで、観察から捉えるそれらとは別に主観からなる自我が存在します。自我がものを捉えるときに生得的な思考の構図である神経構造の上に経験による言語や感性の情報が感情を伴って記入されていくのですが、その過程で辺縁系にある中期の記憶の貯蔵庫である海馬と不安等の感情の核である扁桃体が連動するので、不安障害の人は行動力は弱くても記憶力がいいかもしれません。成長の過程で様々な刺激や情報を得て人は人格を形成していくけれど、否定的なものに繰り返し接っすることは、一度の大きなトラウマ以上の心の傷をつくることがあるので、社会を健全にするためにも、人を傷つける発言は誰もが慎しむ方がいいのです。日本は平和で海外の戦下のような状況ではないにしても、皆がペルソナの鎧を着ているかに思える現代社会にあって、人によっては限界状況を経験し全てが己とは関係ないと感じることもあるでしょう。これはあまりにつらい状況に対して自分の意識の一部を切り離してしまう離人症の類いかもしれないけれど、第二次世界大戦の悲劇のトラウマから社会と距離をとらざるを得なかった人物の一人は、己の外にある他者の顔と関係し責任をもてばそこから解放されるという経験をしたようです。(※これは実際に他者に関係することなら問題はないのでしょうけれど、内なる他者の場合は様々なタイプがいる可能性もあり、また特殊な状況においては別対応が必要な場合もあるかもしれませんから、ときどきによる慎重な判断をすべきかもしれません。)現実に類する認識とは別にあるものとして観念的な内的世界が人に存在しますから、そこにある自我を護るために防衛機制が誰にでも存在するのですが、そういったものに頼らなければやっていけない状況や社会において、昇華というポジティブな行動に自分を置けない場合は何らかの歪みが生じるものだから、それを最少限にできるかが大切なのでしょう。観念的な内的世界は理性や感性と情動からなりますが、それぞれの状況と個人の特性により個性的な概念を形成して、ときに生きるための個人哲学を生むようなこともあるものの、それが他者と共にある社会と折り合えるかが重要な要素となるようです。どんなものであってもそれが存在する限りは、それは何らかの必要や条件があってそこに存在しているという考え方がありますが、人は気づいたら存在していたのだから、自由が許される社会においては存在理由は自らつくっていかなければいけないものなのだそうです。日本は民主的な自由主義の国ということですから、それはある程度は自由に選択できるということになります。自分で選ぶのですからそれにはそれなりの不安と責任が伴うということのようです。しかしもし自分の住む社会に自由に選択できないものが多い場合、そこに豊かな経済があるなら、社会のあり方や仕組みに問題があるのでしょう。どうすれば皆に公平に選択の自由があって、失敗しても助けられる生存権の保障された結果の平等のある社会にできるでしょうか?人は快と求め苦を避けるものですが、一部の人が大きな快を得て多くに苦がある社会より、皆にほどよい快がある社会の方が、幸福であるといえるでしょう。誰かの犠牲によって成り立つ社会は不健全で、全員の苦が最少の方が誰しもが何があっても安心できる望ましい社会なのは理解されるものだと思います。注意しなければならないのは、人間が自らを万能と捉えて安易に行動を選んだ結果の歴史的悲劇です。どう思われますか。人の理性は万能でしょうか? 皆が知つている通り人類は近代において自然と社会を支配するための利益追求に理性を使って大きな過ちを犯しています。ものごとの多面性と総合性を無視した実証性のみの理性では、再び利益追求に奔って人類は大きな間違いを犯しかねません。だからといって多面性の重視の結果として大衆主義(大衆迎合)という選択も正しい理性とはやや異なっており、むしろ人類の悲劇を回避するためには不十分なうえに、コントロールを失う懸念すらあります。悲劇を回避するためには時間のかかる民主的対話が必要で、そのためには寛容でバランスのとれた対応が望ましいと思われます。

2021.01.09

コメント(0)

-

NHKの「時論公論」をみた後に書いた政治批判ツイート(福祉国家は工夫すれば発展的継続が可能)

以下、「生活困窮者自立支援制度」「財政赤字の拡大を止めるにはどうすればいいか?」です。読まれないまま誤解されると困るので書きますが、僕は安倍政権の表面上良く見せて、実は問題だらけの政策の多くに反対しています。2015年06月05日(金)のNHK時論公論でのツイート財政赤字の拡大を止めるにはどうすればいいか?政府は国と地方をあわせた基礎的財政収支(プライマリーバランス)を2020年度に黒字化することを目標としている。いまは毎年GDP比で3.3%の赤字により、毎年借金が増え続けている。これを中間目標として1%、20年に0にしたいという。ただし、内閣府の試算では、このままだと2020年度の基礎的財政収支(歳入に対する歳出の差)は16.4兆円の赤字で、経済成長による税収増があったとしても9.4兆円の赤字。政府の諮問会議ではもっと税収増を見込めると言っているが、過去に繰り返し甘い試算で失敗を忘却。政府は、経済成長による歳入増が不十分であれば支出をカットするという。そのメニューは、後発医薬品の利用促進。外来窓口での定額負担(=低額ではなく定額=負担増)。高所得な高齢者の年金給付を減らす。教員数の合理化。地方財政のカット。などが並ぶ。市民は反対する。ここから後はすべて僕の意見。経済成長をしても税収が足りないなら、前にあるような重要な支出のカットをするよりは、税負担を求めた方がいいはず。消費税増税は景気を悪化させ税収をより少なくするのでもうできないとのこと。当然だ。歳出カットも使うお金が減るのだから経済が悪化する。歳出カットも、消費増税も、どちらも経済を悪化させて、税収が減る逆効果の現象がある。ただし、消費税ではない応能負担であれば、必ずしもそうではない。要するに、余裕のある人や企業に社会的コストを負担してもらえば、経済への影響を最小限にして、財政問題を解消できる。世帯所得が千万円の世帯の年間支出の平均が5百万円(月に約42万円)。課税を嫌がって財政破綻になれば巨額の貯金は相殺され消えるが、課税をされても十分余裕がある世帯では支出を特別減らすことはない。むしろ、所得の高い層は不景気でも資産を増やしているので負担増は当然。政府は金融緩和策をしていて、日銀が国債を購入するので、国債価格は低く抑えられたまま、お金が市場に流れて、富裕層の資産を増やしている。不労所得が増えている富裕層や大企業に課税しても痛みは少ない。むしろ、財政赤字の拡大が止まり、国民ニーズの高い、福祉や教育といったサービス産業にまで予算が投入されれば、それが信用創造という好循環を生み出し経済が健全に拡大する。社会に安心がうまれ教育の質が上がれば、自ずと社会は自律的に発展するようになる。社会の透明性を高めれば歪を調整する財政的余裕と人材の充実という好循環。こういった、左派的な社会に対する考え方が、発展をつくる。現在の左派は資本主義を受け入れており、資本主義の問題を民主主義や福祉国家の考え方で補うという立ち位置をとっている。全てを国有化する旧来の発想ではないだけに、政権を任せるべきだろう。残念なのは、安倍政権が保守的タカ派の立場にあることと、中国の台頭に際して日本に強い影響力を持つ同盟国の米国が左派を警戒していることにある。西の経済界の影響は強く、論理的に考えれば失敗する政策で短期的に逆の効果をもたらすことが可能のようだ。ただ長期では失敗する。支配目的のグローバリストの要求を呑めば、短期的に利益が上がったかのように、株価とメディアを使って、その国の国民にPRして政権を存続させて、新自由主義なり、外国企業の入り込む余地なりをつくって、米国支配を強化し終わってから、経済の逆回転=不況が待っているかも。比較的まともなグローバリストだと、再分配で各国の国民が豊かになってお金を使えば、インフレの懸念が生じたり、増えたお金で者をたくさん購入して輸入が増えた場合は、世界で資源や物資の奪い合いから、紛争が起こるかもしれないことへの配慮を主張しているかもしれない。しかし、資源購入や価格の国際競争があまり関係のない教育や福祉分野への再分配は、そういった懸念を最小化して、皆が幸せになる可能性が高い。豊かな国で過剰に資源や食料を輸入することが紛争可能性を増すのなら、そこへは関税や課税という形で調整ができる。問題は解決可能。2015年06月04日(木)のNHK時論公論でのツイート生活困窮者自立支援制度について貧困率が高く、非正規労働が増えている現状で、離婚や介護、失業、病気という状況に陥って困難にある人たちを助ける制度は必要だろう。ただし、いい政策でも、生活保護予算を削る方向で使われるなら賛成できない。理想をいえば捕捉率が2割と言われる生活保護の捕捉率を百%にするべきだが、そこまでの予算(単純計算で5倍)がない現状で、そこを埋める政策としてなら意義はあるとは思う。かつての福祉国家が傾いた英国の第三の道という手法だろうけれど、欧州の大きな政府で高齢化に財政が対応できない状況と、日本の小さな政府で財政拡大を破綻的にならないように福祉政策を拡充するのでは方向が違う。英国は右傾化。日本は左傾化のはずが右傾化だったら最悪に。現状の制度としては理念的だが、予算が足りないがために、窓口で対応しにくくして、たらい回しにされ、それでも支援が必要なため、解決に結びつく人にしか対応しない福祉政策では、大きな不条理を生む。現実策をしつつ窓口をワンストップにするならいいが、予算削減策なら間違い。いまの生活困窮者自立支援制度は、自治体が実施主体だが、義務化されていないため、制度の利用や運用はそれぞれの自治体次第。そのため、一時生活支援19%、子どもの学習支援33%、家計相談23%、就労準備支援28%、家賃の一時給付?と地域間格差が大きいとのこと。番組では川崎市や滋賀県草津市での取り組みの成功例が紹介された。結局は、限られた予算と人的資源をどこに集中するかという問題になる。社会問題の解決に熱心で、予算などに余裕のある自治体ならいいが、問題を抱える自治体ほど余裕はないはず。ただでさえ介護保険が要介護1〜5に限られ、経度である要支援1,2が自治体の負担になっており、また生活保護者も増えているため、自治体に余裕はない。結局は、支援すれば社会復帰したり活躍する人が、手遅れになってしまう状況にある。第三の道は英国では大きな政府を中ぐらいにするものでも、日本では制度の見せかけはともかく、小さな政府を中ぐらいにするものだったはず。いましているのは、見せかけの福祉国家を小さな政府にする新自由主義の準備でしかないだろう。共に支えあう地域を模索して、NPOやボランティア、地域、自治体、企業が連携しても、十分な予算措置がなければ、本当の意味で生活困窮者対策として成功することは困難になり、政府が福祉予算をカットするための方便として利用されてしまうのが現実。政府が新自由主義的なことをしているのは多くの人が認識しているはずだが、新自由主義だってベーシックインカムという生活を支える再分配がある。そういった最低限のセーフティネットもなしに、既存の制度を破壊していくなら、いまの政府は悪魔だ。誤解は避けたいので、追加するが、ベーシックインカムがあれば一般論としての新自由主義を受け入れるとは言っていない。新自由主義でも政府がやるべきでない政策のカットであって、既存の福祉や教育をカットするとは主張していないはず。衣食住を支える1次2次産業の就労者が人口の十数%で、残りがサービス業の就労者とこども、学生、年金生活者、失業者という時代だから、市場原理だけに任せるような新自由主義の導入なしで、医療福祉介護教育を維持強化してのベーシックインカムの導入ならあってもいいと思う。これは要するに各政策の「いいとこ取り」。そんなことが政治的に可能かはともかく、経済政策としては課税を拒む層を説得できれば成功する。新自由主義の様な失敗政策とはまるで逆。ただし逆利用されたらしい。僕の主張は、福祉国家より経済が活性化し、より効率よく制度が運用される、人権侵害が絶対にない透明性を確保してのもの。posted at 01:09:43以上です。いまの世界は、先進国は長寿化により高齢化し、福祉国家の持続可能性の問題に直面していますが、緊縮財政が経済を縮小することと、財政に配慮しつつも国民ニーズの高い教育福祉サービスへの再分配が副作用の小さいものであること、この2点は確かなはずです。これからのイノベーションはエネルギーや食料を浪費しないタイプであるべきと思いますが、そのイノベーションも、再分配による平等で一定の豊かさのある国民生活の下支えなしには、成立しません。このことを含めた3点は、今後の社会の発展を考慮すると、非常に重要なものではないかと感じます。新興国や途上国の発展も、自然エネルギーの普及で将来はエネルギー問題は解消されるでしょうし、リサイクルと新素材の開発により資源は効率化して循環するはずです。食料に関しても、先進国を除いたら不十分である灌漑を整備することと、水の効率利用、水耕栽培の発展により、解決は容易なはずです。必要なところへの効率的な投資が未来を切り開くことは確実で、実質的には未来は希望に満ちています。対立する問題を悪化させること無く、互いに歩み寄る姿勢を持って真摯に話し合い、平和的に問題解決が図られれは、人類は永続的に繁栄するでしょう。その見通しがあれば人権侵害にあたる問題の解決も可能と楽観します。

2015.06.07

コメント(0)

-

BS朝日 - 激論!クロスファイア 「検証!3年目のアベノミクス」を見てのツイート。

BS朝日 - 激論!クロスファイア 「検証!3年目のアベノミクス」を見て。2015年04月11日(土)出演:高橋洋一 嘉悦大学教授・経済学者小幡績 慶應義塾大学大学院准教授・経済学者----------#tvasahi #gekironアベノミクスは最初から間違いだったという小幡さんの意見に全面同意する。僕が2009年から言っていることでもある。構造的に間違いなのだから、間違うのは当然。格差拡大で一般には内需縮小、それを富裕層の支出で補おうとしているが、健全でない。リーマンショック後に原油・LNGのの輸入額が減っていて、2011年には戻っているが、大震災の年にも関わらず、2008年よりは少ない。2013年に円安と原油高で増えている。これらが物価に影響していたというはなし。円安は輸出産業にはプラスでも、国内の経済、特に中小企業やサービス産業にとってはマイナス要因が大きい。リフレ策=インフレは財政赤字対策であって、経済にプラスにはならない。デフレは実は、実体経済の中での自然な再分配だったことを知るべきだと思う。就業者数が自民党になって増えていること自体はいいことだが、民主党政権の最後の2012年の後半から経済は向上すると言われていて、そのタイミングで安倍政権ができていることもある。失業率が下がるのはいいが、格差拡大と労働環境の悪化が問題。株価と就業者数に相関関係があるのは、企業の実態が悪くとも株価上昇で利益が出れば企業に余裕ができて、非正規社員の雇用を増やすから。そこからいえるのは、株価が下がれば非正規社員はリストラされていくこと。株価が経済の実態を反映して上がるのならいいが…いま政府がやっているのは日銀に国債を買わせ結果として株価を上げさせ、GPIFなどの政府系機関投資家にも株を買わせている。実体経済が反映されての株価の上昇でないということが問題で、株価の上昇で出来た資金的余裕を社会の発展や財政赤字削減に回したか?いま必要なのは金融緩和で何もしなくても資産を増やしている人たちに課税して財政赤字を減らし、少子高齢化の状況で国民のニーズのある医療福祉、子育て支援、教育に予算を入れること。それにより内需が拡大すれば景気は良くなる。俯瞰すれば製造業の支援にもなる。金融緩和はお金を増やす行為で、その過程でマネーは富裕層に集まり、物価上昇により実質賃金が下がるので格差が拡大する。富裕層へ課税して再分配すべき。中長期で経済が良くなると企業が判断すれば正規雇用も増やすだろうが、安倍政権は派遣の生涯化をしている。日本の基礎的財政収支が大きなマイナスなのは、税収が少ないから。支出は少子高齢化しているにもかかわらず先進国では小さい方。再分配、累進性が機能していないので、低所得層に重税関があるだけで、累進性を機能させて再分配をしつつ、富裕層に課税をすべき。80年代のバブル経済のときに日米貿易摩擦により、日本は円高と公共事業の拡大による内需拡大策を受け入れた。そのときに、無駄な公共事業が膨大に増え、ケインズ派の自民党政治家が力を付けたが、無駄な公共事業が問題になった。これが罠だったのは、いまは明白。小泉さんが現れ「自民党をぶち壊す」「抵抗勢力が悪い」と言って公共事業を削減し、ケインズ派が淘汰されていった。淘汰された側は新自由主義を批判する穏健派であり、平和主義者でもあった。これらが日本の再武装や新自由主義の導入のための長期策とわかる。デフレは格差が縮小するが、経済が停滞し少子化が進まないための施策が必要。インフレはうまくやれば財政赤字が減り、財政に余裕があれば、教育、福祉に予算がつくが、放置すれば格差が拡大するだけ。どちらにしても格差是正の合意が必要。経済成長の有無ではなくて、経済成長することは決して悪いことではないのだろうけれど、その結果として全員が文化的な最低限以上の生活を享受でき皆が豊かになるためにあるはずの経済により、格差が拡大して貧困が生まれることが悪いという意見に反対するなら問題。経済というのは人の生活を豊かにするための分配の手法の研究だから、いまの資本主義をすてた前例なき市場経済が貧困をつくることなく必要なインフラや社会サービスに回るなら副作用に注意して進めればいいが、実態は貧困を拡大させ福祉サービスを弱体化している。----------今日のBS朝日-激論!クロスファイアは、新自由主義者といわれる竹中平蔵さん側の高橋洋一さんと、リベラル派や穏健保守派に近い小幡績さんで、席の位置が左右逆だった。誰を引っ掛けようとしたのか?確かに米民主党は金融緩和の側だけれど、雇用を確保し、経済を立て直しつつ、格差是正の必要性も認識している側の政党。いまは裏の金融業などが力を持ちすぎて民主主義が米国でも歪められている。小幡さんと同じと激論クロスファイアの冒頭で書いたけれど、彼のウィキペディアを読むと僕とは随分意見が異なる。テレビで拝見すると僕と同じことを言うのは昔の竹中平蔵さんと同じ手法の再現かも。こういった罠に注意が必要。竹中平蔵さんはグローバリストが日本に新自由主義を導入させるための道具として使われていた人なのは有名な話。説明が簡潔明瞭だったので反対派も同じように分りやすく話せばいいと思っていた。僕はネットで竹中さんの主張を読んだときは批判的だったが、テレビで彼はその批判をすべて避けて喋る。#重要

2015.04.12

コメント(0)

全10件 (10件中 1-10件目)

1