PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

銀杏の落葉が積み重なる石段を降りるところから始めます。

上るときは専ら龍宮門の紅葉に目を奪われていました。戻りは、本堂の側面の屋根に紅葉した枝がかかるのを愛でながら石段を降りました。 軒丸瓦には「石峯禅寺」の文字 が陽刻されています。

屋根を眺めていて気づいたのは、隅棟から稚児棟に置かれた瓦です。一般的には鬼瓦が置かれている箇所が、そうではないのです。上段の写真、 隅棟側は「鯉」 の姿が装飾されています。 下段の稚児棟の先端は判然としません。 別の角度から写真を撮らなかったのが残念です。次回訪れたら、詳細に観察したいと思っています。

これが 本堂の屋根の南側面 です。入母屋造り瓦葺きの屋根です。

屋根の棟には、ここも鬼瓦ではなくて、鬼板になっています。鳥衾 (とりぶすま) 「禅」の文字 が陽刻されています。

その下の鬼板の図柄は 中国古代貨幣である「布幣」の部類に入る「方足布」 と称されるものを模して製作されたもののように思えます (資料1,2) 。「方足布」は中国の戦国時代(紀元前5~3世紀)に盛んに使われていた貨幣だそうです。 (資料2) 陽刻されている文字は 「布泉」 と読めそうです。

11/30に京都市中京区にある 「花洛庵」の坪庭で 偶然目にした手水鉢の文様について尋ねて 「布泉形手水鉢」 と教示を得ました。中国の古銭に関係するようですとも。そのヒントをもとに調べた情報からの素人の推測です。間違っているかもしれません。鬼板でこの図柄を見るのは初めてです。

脇道に逸れますが、調べてみますと「布泉形手水鉢」の本歌は京都・大徳寺の孤篷庵の名席「山雲床」露地の蹲踞に据えられている「布泉の手水鉢」と呼ばれる銭形の手水鉢だそうです。 (資料3,4)

南側面の屋根の妻降(棟)の先端を眺めると、

鬼板には 鷹と思える鳥の彫刻 が施されています。これもまた珍しい気がします。

本堂の正面に戻ります。上段が前回ご紹介した写真。本堂のほぼ全景です。

下段が、石段近くまで近づいて撮った写真。

正面には、「石峯寺」という文字の扁額が掛けられています。

(せん) と呼ばれる方形の黒い敷瓦が四半敷に敷き詰められています。

現在の本堂は、火災で焼失後、昭和60年(1985)に再建されたものです。かつての石峰寺の本尊は薬師如来だったようですが焼失したため、現在は 釈迦如来像が本尊として祀られています 。

石峰寺の由緒について、江戸時代に出版された『都名所図会』には大凡次のことが記されています。

平安時代中期の武将源満仲が摂津多田郷(現伊丹市多田)に造営した石峰寺が起こりで、惠心僧都作といわれる薬師仏を安置したといいます。文永の頃に兵火を避けるため、一旦この薬師仏が石函に納められ山中に埋められたとか。慶長の頃に、この土中の石函に納められた薬師仏が発見され、一宇の堂が建てられて安置されたとか。庵主に本尊薬師仏の夢告があり、京都因幡堂に一時的に安奉し、次いで五条橋東の若宮八幡宮の辺りに堂を建てて、石峰寺と号したそうです。宝永の頃に、中国・明から渡来され、黄檗山の祖席に司職されていた黄檗僧・千呆 (せんがい) 和尚がこの薬師仏を尊信されたといいます。そして、千呆和尚が正徳3年(1713)に現在の深草の地に百丈山を開き、薬師仏を移して石峰寺とされたのです。 (資料5,6)

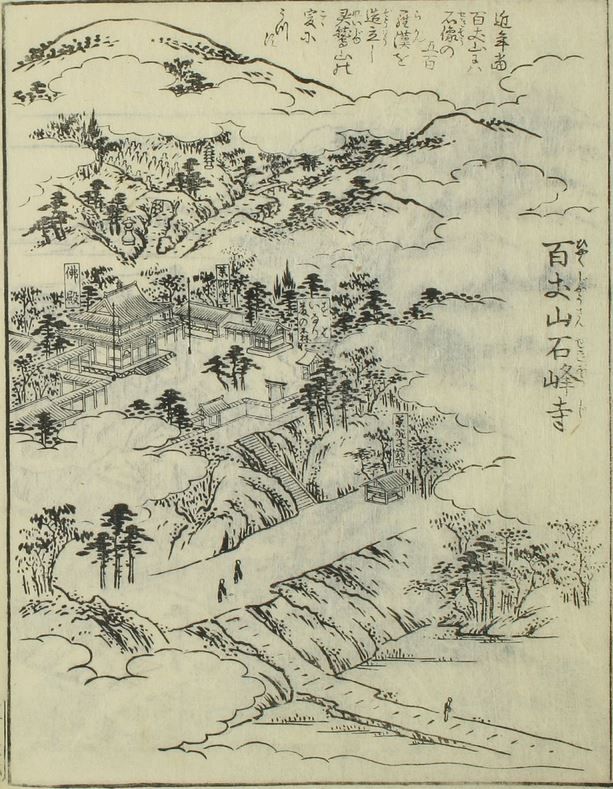

江戸時代には諸堂を完備する大寺だったようです。『都名所図会』には上記のような説明に、次の絵が載せられています。引用させてもらいます。 (資料7)

この絵の右上には、「近年当百丈山には石像の五百羅漢を造立し、霊鷲山の爰 (ここ) にうつす」と記されています。

また、門前の石段下の南の方向に 「茶碗子ノ水」 と銘が付けられた清泉の井戸があり、茶の湯の水として賞されていたそうです。これは未確認です。機会を見つけて、探訪してみたいと思っています。

本堂の正面から屋根を見上げると、棟の両端近くに鍵形の装飾瓦が置かれています。これは龍宮門の屋根のものに通ずる形です。鴟尾 (しび) と同じ部類でしょうか。

降棟の先端には、 天女の彫刻 が施された鬼板が見えます。これもまた珍しい部類です。

本堂の外観を眺めてみます。

本堂正面の広縁の端には高欄が設けられています。またこの広縁がかなりゆったりと幅が広く、床几が置かれていて拝観客がしばしくつろげる場所にもなっています。

高欄には卍文が意匠に使われています。

上段は 黄檗山萬福寺の開山堂 です。ここの高欄の意匠が卍文です。

下段は 黄檗山萬福寺の法堂 です。こちらは異なる意匠です。一方、 法堂前の参道の形式は、この石峰寺の本堂までの参道の形式に 取り入れられています。

再建にあたり、この開山堂の意匠が取り入れられたのでしょうか。『都名所図会』が江戸期の石峰寺の建物を忠実に描いているとするなら、当時は仏殿に高欄は無かったようです。絵には描かれていません。

もう一つ、この高欄で目に止まったのがこの 柱の頂部 です。これは、本山である萬福寺の開山堂、法堂の形状ともことなり、ここ独自の形のようです。

これを眺めていて、私が連想したのは仏典に描き出される 「須弥山」 のイメージの簡略形式ではないかというもの。多分そうだろうと思います。後でネット検索してみて、そのイメージについて、再確認してみました。 「須弥山の図」の一例をこちらをご覧ください。 (資料8)

本堂の扉の両側に聯が掛けられています。

向かって、右側の柱の句は「一路を開き放ちて凡聖を通ず」と読めそうです。「聖」の上の文字は「凡」の異字体だそうです。

間違っているかも知れませんが、ワタクシ流には、「悟りへの一路を切り開けば、凡人であろうと聖人であろうと、歩み行けるのだ」という意味に解しました。

『禅苑清規』には「僧は凡聖なく、十方に通会す」ということが『典座教訓』 (てんざきょうくん) に記されているようです。この言葉に通じるように思います。 (資料9)

左側の柱の句は、「重関に住むを把し古今を越えよ」と読むのでしょうか。「一路を放開し」に対し「重関を把住し」という読み方なのかも・・・・。「把」の第一羲は、「つかむ、にぎる」という意味のようですから、ワタクシ流には、「束縛されたがんじがらめの中に己を住まわせているということを捉えて(/気づいて)、過去と現在の柵 (しがらみ) を越えよ」という意味合いかな・・・。様々な観念や柵にとらわれて生きてきた己の存在にはたと気づけ、ということかなあ・・・と解した次第。

調べていると、『臨済録』に「直透萬重關」という句があるということを知りました。この句、茶席の禅語としても使われているそうです。 (資料10)

さて、この解釈どこまで的を射ているか? どなたか正解をご教示いただけるとうれしいです。

本堂の正面に立って周辺を眺めていて、ふと目に止まったのが正面の右側斜め前あたりにあったこの墓石(?)です。たくさんの花が供えられていました。石の上部に十字が深く刻されています。十字架と感じました。その下部には像がレリーフされています。その像の形が何を表すのかは定かではありません。キリスト教絡みの石柱のように想像しました。

ネット検索で調べていて、「1985年、地蔵尊の下の土中より発見されたマリア像という」という説明を見つけました。 (資料11)

製作年代が定かではありませんが、もし江戸時代あるいはそれ以前だとすると、隠れキリシタンに関連するのでしょうか。それとも、墓石ではなくて、日本にキリスト教が伝来され、京都に南蛮寺が公認されていた時代にマリア像を形象するものとして作られたものなのでしょうか。それをキリスト教が禁止となったときに、密かに土中に埋められた・・・・のかも。想像の翼が羽ばたき始めます。

この写真は、 京都国立博物館の庭の一隅に保存 されているものですが、京都市内の寺院境内で発見された 「キリシタン墓碑」 なのです。その一つに、「慶長年間(1596~1615)に作られたキリシタン信徒の墓碑。ほとんどが江戸時代に破壊され、今では少ししか残っていない。碑の正面には十字架・IHS(「イエスは人類救済者」という意味のラテン語)・西暦年号・洗礼名などが刻まれている」との説明板が付けてあります。 (2015年4月撮影)

石峰寺を出る時に表門のすぐ近くに歌碑が建立されているのに気づきました。

表門をくぐって受付のところまで歩むときには目に触れず素通りしていたのです。

春風に五百羅漢のとはれ皃 (かほ) 鈴鹿野風呂

前回ご紹介した句の一つです。

鈴鹿野風呂は、高浜虚子に師事した俳人で「京鹿子」という結社を主宰した人だとか。京都市左京区吉田に「鈴鹿野風呂記念館」があるということを、調べていて知りました。 (資料12)

表門を出るとき、この空が蒼空であれば一段と映える景色だっただろうな・・・・と思いました。春に訪れると、桜の咲く景色の中にこの龍宮門を眺められるようです。

また、釈迦、菩薩、五百羅漢と対話しにきたいと思います。次は青空のもとで。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 布幣 :「中国古銭」

2) 方足布 :「コインの散歩道」

3) 大徳寺 孤篷庵 布泉の手水鉢 :「管鮑之交」(吉田浩志BLOG)

4) 布泉形手水鉢・参考写真 :「京の庭園資材」(京都府造園協同組合)

5) 百丈山石峯寺(石峰寺) 『都名所図会』:「国際日本文化センター」

6) 『昭和京都名所圖会 洛南』 竹村俊則著 駸々堂 p68-71

7) 都名所図会. 巻之1-6 / 秋里湘夕 選 ; 竹原春朝斎 画

第5冊の28コマ目 :「古典籍データベース」(早稲田大学図書館)

8) 須弥山 :「Flying Deity Tobifudo」

9) 「凡聖なし」 :「長栄山全超寺」

10) 直透萬重關 :「茶席の禅語選」

11) 石峰寺 :「京都風光」

12) 京鹿子(きょうかのこ) :「関西現代俳句協会」

補遺

石峰寺 ホームページ

「江戸時代」に学ぶ ?ふるさと村の教科書? 中田薫氏 :「いちもん」

組みあわせの妙 小堀遠州の茶室 桐浴邦夫氏 「京の茶室」

須弥山儀とは :「富山市科学博物館」

鈴鹿野風呂 :「コトバンク」

あふちの季節/野風呂記念館① :「けふえふえふとふてふ」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

観照 若冲徒然 -1 「若冲の京都 KYOTOの若冲」展と過去の若冲展 へ

観照 若冲徒然 -2 「生誕300年記念 伊藤若冲展」と相国寺承天閣美術館 へ

観照 若冲徒然 -3 [番外編] 相国寺承天閣美術館へのアプローチ・前庭 へ

探訪&観照 若冲徒然 -4 石峰寺 晩年の若冲と五百羅漢石像ほか その1 へ

観照 若冲徒然 -6 特別陳列(京都国立博物館)生誕300年伊藤若冲と泉涌寺、とりづくし へ

観照 若冲徒然 -7 「はじまりは、伊藤若冲」(細見美術館)へ

探訪&観照 若冲徒然 -8 伊藤若冲生家跡(錦小路通・錦市場)・若冲の墓・宝蔵寺 へ

探訪&観照 若冲徒然 -9 錦市場の若冲絵づくし・錦天満宮ほか へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.