PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

11月19日(土)に深草に来る要件があったので、若冲に惹かれて午後の後半に 石峰寺 を訪ねました。

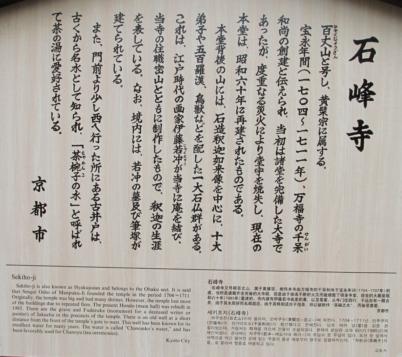

京阪電車の深草駅で降り、改札口を左折して東方向の階段を下りると、疏水に架かる橋があります。その橋を渡れば、すぐ直違橋通り、つまり旧伏見街道です。道路を渡ってそのまま東方向に進んでいくと分岐点があります。左側(北側)の道路をとってそのまま東進すると、石峰寺の山門前石段下に至ります。石段の左側に駒札とともに立っているのが冒頭写真の石標です。

「百丈山石峰禅寺」 と 「若冲巧□ 石像五百らかん」 (一文字判読できません)と刻されています。

駒札

駒札

駒札を読んで知ったのですが、我が地元の宇治に本山がある黄檗宗の寺院でした。

このお寺が晩年の伊藤若冲に大きく関わっているのです。駒札にも記載されていますが、本堂の背後の山腹に伊藤若冲が下絵を描いて、石工に作らせたという石仏群があります。「若冲の五百羅漢」として有名ですが、実は石造釈迦如来像を中心に、十大弟子、五百羅漢(十八羅漢を含む)、禽獣魚鳥などが含まれているのです。この点も今回再認識しました。詳しくは後ほど・・・ということで、まずは山門前の石段を上りましょう。

石段は途中で一箇所踊り場があり、さらに真っ直ぐの石段を上ります。

門の屋根の棟には鍵形の飾り瓦が置かれています。鴟尾 (しび) と同じ意味合いなのでしょうか・・・。

門には 「高着眼」 と墨書を薄彫りした 扁額 が掛けられています。江戸時代に出版された『都名所図会』には、「表門の額は即非 (そくひ) の筆にして、高着眼と書す」と紹介しています。 (資料1)

門を入ると、参道が真っ直ぐに本堂まで続いています。通路の中央に方形平石が菱形に置かれています。相国寺承天閣美術館のアプローチの通路をちょっと連想しました。

参道の両側は、晩秋~初冬の花、花、花・・・です。

本堂

本堂

左の写真は 本堂前から表門を振り返った景色 。

右の写真は表門を入り少し参道を進んで、左側に見える 庫裡 です。拝観受付はこの玄関口で済ませます。

境内の景色などの写真は自由ですが、五百羅漢は撮影禁止ですと説明を受けました 。ちょと残念ですが、仕方ありません。何時から禁止措置を執られたのかは知りませんが、ネット検索すると結構掲載しているサイトがありますね。

それはさておき、石像の撮影は禁止ですのでその点訪ねられる際にはご注意ください。

本堂の手前に本堂の背後の山にに右方向から回っていき上る通路があります。

地蔵尊のお堂の前から左折して通路沿いに上って行きます。

上り始めた途中で右手に広がった空間への通路が別れていますので、何気なく立ち寄って見ることに。

境内墓地域への手前に 「伊藤若冲の墓」と記された駒札 が見えました。この時は、知らずに立ち寄った次第です。

左側が墓石の表面に 「斗米庵若冲居士墓」 と記された 伊藤若冲の墓 です。

後で調べてみると、右にあるのが貫名海屋 (ぬきなかいおく) の撰文による 筆塚 が建立されています。 (資料2)

若冲墓の側の紅葉がきれいでした。

若冲の墓の前に立ち、 西を眺めると曇天の下に、伏見の町並が眼下に 広がっています。

団地の手前には疏水と京阪電車の路線があるのですが、傾斜地に櫛比する民家の陰に隠れています。団地の先に見える茶色の建物群は龍谷大学の深草学舎です。

江戸時代は旧伏見街道沿いに民家が建ち並び、ところどころに農村の集落があるほかは水田や畑が広がり、緑に満ちた風景が広がっていたのかもしれません。

手許にある図録『若冲』に併載の「略年譜」を参照しますと、若冲は安永5年(1776)ころより「五百羅漢石像」の製作に着手したようです。

そのことは『拾遺都名所図会』に、「石像五百羅漢」の見出しがあり、「近年安永の半より天明のはじめに至って約莫(おおおそ)成就す。花洛画工寂中(ママ)老石面に図して指麾 (しき) す」と記されています。 (資料3,4)

若冲は早くから「居士」と名のり、在家の禅の帰依者であることを標榜していたそうです。安永2年の夏、58歳のときに若冲は黄檗山萬福寺二十世の中国僧・伯珣照浩に初対面しているのです。伯珣は若冲の「猿猴摘桃図」に賛を書いている和尚です。この伯珣和尚が安永5年に没したのです。その事から、「石峰寺石像群の建立は伯珣の菩提を若冲が私的にとむらうためのモニュメントだった蓋然性は、はなはだ高いというべきだろう」 (資料3) といいます。

その後、天明8年(1788)1月晦日から2月1日、京都で大火災が発生し、若冲の居宅はもちろん、相国寺も焼亡してしまいます。そのため若冲はそれまでの悠々自適の生活ができず窮乏していたようです。寛政2年(1790)には若冲が大病を煩っていることの記述が相国寺の日記に記されているとか。その翌1791年10月8日に、大火類焼後の窮乏につき、相国寺との永代供養の契約を若冲が解除した記録が残されているのです。そして、その頃から若冲は石峰寺に隠棲しはじめたと考えられています。ただし、貧窮のどん底ではないことが『蕉斎筆記』の記述から読み取れるようです。そこには若冲が「石峰寺門前の住居のほか、寺の左にある『若冲の古庵』、あるいは羅漢像の並ぶ裏山の入り口に新しく建てた『亭』が記されている」といいます。

そして、 若冲は絵を一斗の米(の価)に換えては一体ずつ羅漢を建立してゆくという活動を始めた ようです。米一斗分は銀6匁相当だといいます。それが 「斗米庵」あるいは「米斗翁」という若冲の号 と重なって行くのです。研究者は、「若冲が、大店の主人でありながら、ただの画工の態をとって『斗米庵』と称したのは、売茶翁の生き方にならおうとするところから発したもののように思われる」と分析されています。 (資料3)

若冲は寛政12年(1800)9月8日あるいは10日に没します。そして、ここ石峰寺に土葬されたそうです。

裏山への石段には銀杏の黄色い落葉が折り重なり、見上げると紅葉の様々な色調を楽しめました。

本堂の側面の屋根にも覆い被さるように緑葉から紅葉まで交響が見られます。

石段を上って行くと、五百羅漢石像群に至る手前に、 もう一つの赤い龍宮門 がありました。

この龍宮門を通り抜けて、振り返ると、

この景色です。

この景色です。

更に少し上ると、こんなおもしろい石塔が右手の方に建てられています。

さらに少し上がると、龍宮門がこんな景色の中に見えます。

さて、ここから裏山の山腹に周回する形で作られた通路を巡り五百羅漢を眺めて行くことになります。ここからは撮影禁止。デジカメをしまい、ゆっくりと様々な方向に林立する石像群をゆっくりと眺めつつ巡りました。

石峰寺のホームページのトップページは、五百羅漢のいくつかの映像がスライド式で見られるようにされています。 こちらからご覧ください

ここで、 「五百羅漢」という固定観念にとらわれないことがまず必要 になります。私自身が予備知識を持たずに五百羅漢のイメージだけで巡り初めていましたので、まず感じた認識ギャップです。さらりと読んだ駒札の文面を咀嚼していなかったのが原因です。つまり、この石峰寺の裏山の山腹には、 「釈迦の生涯」がテーマとしてあり、一つのストーリーで巡る形になっています。 ここに造立された様々な石像の下絵を若冲が描いたようです。羅漢像の下絵だけではないということになります。

巡り始める山道の初めには「誕生仏」の木札が建てられていたと記憶します。まず釈迦の誕生という場面の石仏群から始まります。そして、二十五菩薩の石仏群「来迎菩薩」の場面、「出山の釈迦」、「十八羅漢」群像シーン、釈迦の「説法場」で文殊・普賢が居て、羅漢たちがいます。羅漢さんの「托鉢修行」や「諸羅漢座禅窟」の場面が設定され、「涅槃場」のシーンがあります。釈迦が横たわり、様々な菩薩、羅漢、人々他が周囲に集まっている場面です。そして、最後に地蔵石仏などが群集する「賽の河原」のシーンもあります。

五百羅漢像は、異なる造形の羅漢像が様々な場面、場所に群集し、または散在、点在しているのです。

『拾遺都名所図会』には、「石像五百羅漢」という見出しで、次のような説明が記されています。 (資料4)

「深草石峰寺後山にあり。中央釈迦牟尼仏。長六尺許の坐像にして、周に十六羅漢、五百の大弟子圍繞 (いにょう) し、釈尊霊鷲山 (りょうじゅせん) に於いて法を説給ふ体相なり。羅漢の像おのおの長三尺許、いづれも雨露覆いなし」と。その後に、上掲の引用文がつづいています。

安永5年から天明の初め頃に一旦若冲が五百羅漢を作製していたら、天明の京都大火の後にこの石峰寺門前に隠棲して、絵を描いた代金で五百羅漢を奉納したのですから、その数は相当なものになっていったことでしょう。

一説には、当初一千体以上の石像があったとされているようです。時代の変遷で寺域の縮小もあり集約されたようです。「昭和初期の絵はがきには竹林の姿はなく、木も小さい」ということですので、かなり現在とは景観が異なったことでしょう。江戸時代から変化していく景観の中での若冲の下絵による羅漢像を初めとする石像群をそれぞれの時代の人々が味わってきたことになります。竹林があり、大きくなった樹木のあちこちに群集する石像群もまた、しっとりと落ち着いた雰囲気が形成されていて味わい深いものです。

「確認された523体は高さ数十センチから1.6メートルほど。230年に及ぶ鎮座で大地と一体化している」 (資料5) のです。

訪れた日は雨が降った後の曇天で、午後3時を過ぎていました。日差しのない、少し薄暗さを感じる経路をめぐりつつ、しとりとした雰囲気の中に地に根が生えたかの如くにうずくまる羅漢像や、周囲の弟子、羅漢たちの中におられる釈迦牟尼の姿などをしばし眺めていました。光の差し具合や天候と季節が異なると、また違った印象をこの石仏たちに感じることでしょう。違った季節、時間帯に再訪してみたいと思っています。

京都・祇園をこよなく愛した歌人・吉井勇は、今も祇園・白川沿いに建つ歌碑のところで行われる「かにかくに祭」で知られています。吉井勇がここの五百羅漢を訪れたときに歌を詠んでいます。孫引きですがご紹介します。 (資料2)

或る日、洛南石峰寺に行きて、若冲の下絵によりて刻めりという五百

羅漢の石像を見る

痩 (やせ) 羅漢落葉のなかに埋もれてゆうべ寒しとかこつごとしも (天彦 歌集)

われもまた落葉の上に寝ころびて羅漢の群に入りぬべきかな 同上

昭和16年1月、再び洛南石峰寺に遊び、五百羅漢の石像を見る

この寒き夕 (ゆうべ) を羅漢何おもふおのれの腹の臍 (ほぞ) を見つめて (遠矢 歌集)

俳人の句には、こんな句も。

春風に五百羅漢のとはれ皃 (かほ) 野風呂

阿羅漢が肱 (ひじ) に拳 (こぶし) に落葉かな 虚明

若冲の筆塚古りて萩芒 (はぎすすき) 四明

寄り道をもう少し続けます。

若冲は没して、この石峰寺に土葬され墓石が上掲のとおりこのお寺にあります。

その 若冲の遺髪が相国寺と宝蔵寺に埋納されている そうです。 (資料6)

相国寺の墓は藤原定家、足利義政の墓に並んでいるとか。宝蔵寺は伊藤家の菩提寺です。

石峰寺の門が 龍宮門 ですが、それで思い出したのが・・・・

わが地元の 黄檗山萬福寺の境内に こんな門があります。 (2013年6月撮影)

左の写真は三門を入ると正面にある天王殿の左方向に位置する 禅堂書院「潜修禅」の門 。

右の写真は逆に、右斜め方向にある 「売茶堂」(売茶翁を祀るお堂)への門 です。

宝物・資料の収蔵保管と展示を目的とする 「文華殿」に向かうときの門 。

また、 天龍寺 を探訪したときに、 塔頭の「慈済院」でみた門 です。

ここは「水摺福寿弁財尊天」のお堂への入口になる門です。 (2015年9月撮影)

他にも思い浮かぶのがありますが、記録写真が見つからない!

次に、 五百羅漢、羅漢像ということで連想する場所 がいくつかあります。

京都市内では、北嵯峨の奧にある 「愛宕念仏寺」 です。ここには手作り羅漢像が奉納されています。大昔にカメラを持っていない時に一度立ち寄ったことがあります。今や1200体くらいの羅漢像があるそうです。今度はデジカメ持参で訪れてみるつもり。

訪れたことがあり、手許にデジカメでの記録写真があるのは、富山県の富山市内にあるお寺の石像群です。

曹洞宗長慶寺の五百羅漢です。 (2006年10月撮影) ここは整然と石像が並んでいます。

また、お隣の滋賀県では 彦根市内 小高い丘の上にある 天寧寺の五百羅漢 です。

こちらは 木造の羅漢像 で、お堂内に安置されていますが、壮観です。 (2008年4月撮影)

早世した友人に誘われて桜の咲く頃に訪れました。懐かしい思い出です。

最後にもう一つ。

京都国立博物館では、2016.12.13~2017.1.15の会期で、「特集陳列 生誕300年 伊藤若冲」 がはじまります。その展示作品の一つに、同館所蔵の 若冲筆「石峰寺図」も展示される予定 になっています。 こちらから企画展案内をご覧ください。 勿論、鑑賞に出かけます!!

つづく

参照資料

1) 百丈山石峯禅寺 『都名所図会』 :「国際日本文化センター」

2) 『昭和京都名所圖会 洛南』 竹村俊則著 駸々堂 p68-71

3) 図録『特別展覧会 没後200年 若冲』 京都国立博物館 2000年 p36-43,p378-382

4) 石像五百羅漢 拾遺都名所図会 :「国際日本文化研究センター」

5) 苔むす百面相 無常説く 石峰寺の五百羅漢像(時の回廊)

若冲が下絵 京都市 2014.6.6 :「日本経済新聞」

6) 石峰寺 ホームページ

補遺

相国寺にある3人の文化人のお墓 :「京都観光のあれこれ」

宝蔵寺と伊藤若冲・・・・ :「宝蔵寺」

京都市伏見区にある石峰寺(せきほうじ)の五百羅漢について知りたい。

:「レファレンス協同データベース」

若冲に光琳…『周年』を迎えた天才アーチストたちが神レベル :「NAVERまとめ」

石峰寺図

絵はがき <石峰寺図> 伊藤若冲筆 :「オンラインショップ 京都 便利堂」

若冲関連で見つけた記事です:

〝若冲ロス〟もたちまち解消! ここに行けば若冲に会える!!

2016.6.03 :「INTOJAPAN」

[京都 美の鑑賞歩き]第7回~信行寺本堂の天井に描かれた伊藤若冲の傑作が初公開!

2015.11.3 :「サライ.jp」

天寧寺(五百羅漢) :「滋賀・びわ湖観光情報」

長慶寺の五百羅漢 :「石仏・道祖神に会いに・・」

ほんわかほのぼの、1200の手作り羅漢「愛宕念仏寺」[京都] :「日本珍スポット百景」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

観照 若冲徒然 -1 「若冲の京都 KYOTOの若冲」展と過去の若冲展 へ

観照 若冲徒然 -2 「生誕300年記念 伊藤若冲展」と相国寺承天閣美術館 へ

観照 若冲徒然 -3 [番外編] 相国寺承天閣美術館へのアプローチ・前庭 へ

探訪&観照 若冲徒然 -5 [番外編] 石峰寺 本堂ほか その2 へ

観照 若冲徒然 -6 特別陳列(京都国立博物館)生誕300年伊藤若冲と泉涌寺、とりづくし へ

観照 若冲徒然 -7 「はじまりは、伊藤若冲」(細見美術館)へ

探訪&観照 若冲徒然 -8 伊藤若冲生家跡(錦小路通・錦市場)・若冲の墓・宝蔵寺 へ

探訪&観照 若冲徒然 -9 錦市場の若冲絵づくし・錦天満宮ほか へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.