PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

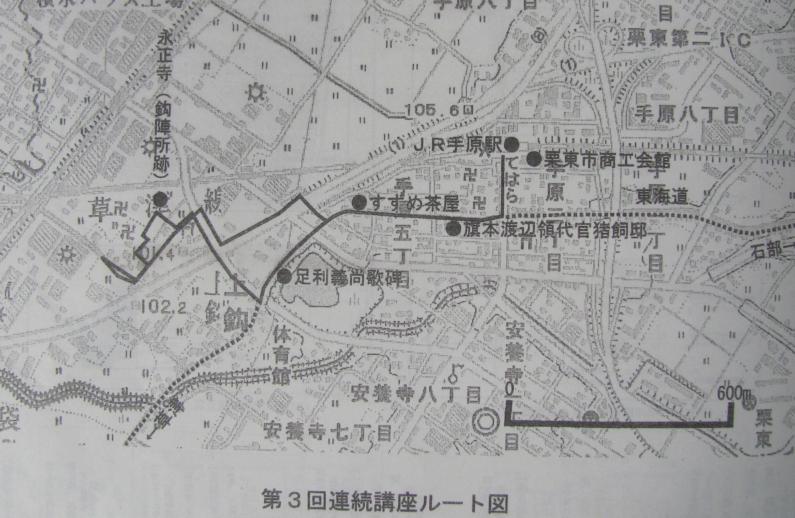

2013年1月26日(土) に、 滋賀県栗東市に所在の「鈎 (まがり) の陣 鈎陣所跡」探訪に参加しました。 当日は、JR草津線手原駅13:30までに集合です。

JR手原駅のすぐ隣が、講義の会議室がある 「栗東商工会館」 でした。

応仁の乱後にあった「鈎の陣」の戦いについての講義を聴講してから、現地探訪をするという形です。 この講座終了後、折角の機会なので、手原から草津まで旧東海道沿いに個人的に歩いてみました。

この2つのテーマで学んだことの振り返りと整理を兼ねてまとめブログに載せていたものを、こちらに再録し、ご紹介したいと思います。

13:30からの講義、15:00からの現地探訪というスケジュール。まずは次のテーマでの講義聴講です。

「応仁の乱と将軍の近江親征」 松下 浩 氏

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課)

栗東市教育員会文化体育振興課・城郭談話会

松下講師は、応仁の乱が戦国時代の幕開けとなっていく歴史的な背景と室町幕府の状況、そして応仁の乱が近江でどのように影響を及ぼしていたかの観点から、歴史の潮流を説明されました。応仁の乱の後、将軍義尚による六角高頼征伐としての近江親征が行われ、さらに将軍義材による第二次六角征伐に連なるという説明でした。後半は初耳の内容でした。

一方、藤岡講師の講義は、将軍義尚の六角征伐における「鈎の陣」に焦点を絞り、その意義と性格、陣の終焉過程について詳細な史料を踏まえた説明でした。

その後1時間ほど、鈎陣所跡と比定されている「上鈎寺内の遺構」の現地を探訪し、藤岡講師から発掘調査状況や現状についてお聴きしました。

中学・高校時代に、日本史で応仁の乱については習った記憶があります。しかし、「鈎の陣」という言葉は今回の講座案内で初めて知りました。探訪後にレジュメを読み直し、少し復習してみました。

学生時代の教科書は遙か昔に処分済み。ふと、10年近く前に購入した市販の高校生対象の教科書風の本を繙くと、義尚についてはその誕生、義材は第10代将軍になったが細川政元から追放された(明応の政変)こと、それぞれ1行ほどの記述があるだけです。大型書店で一般歴史書の応仁の乱関係記述箇所を数冊チェックしてみましたが、やはり載っていませんでした。しかし、今回探訪に参加して、応仁の乱との繋がりがわかり、戦国時代の始まりの状況に一層関心が深まるとともに、面白く感じるようになりました。

私の理解を織り交ぜながら、まとめてみます。誤解が含まれるかも知れませんが・・・

応仁の乱は幾つもの要因が複雑に錯綜していく人間関係とそれぞれの欲望の中で起こっているようです。畠山氏の家督争いに山名持豊(宗全)が関わって行くという要因。足利将軍家において、8代将軍義政が、弟・義視に将軍職を譲ろうとし、固辞していた義視が受諾しようとした翌年に、義政の妻・日野富子が義尚を生むことで、その継嗣争いが起こってきます。また、斯波家の家督争いに義政が関わって行くなど・・・様々な家督争い、領地争いが同時進行で絡み合っていきます。細川勝元が義視の後見人的立場になり、一方山名宗全が義尚の後見人的立場になります。細川と山名が陣を置いた場所の関係で、その対立は当初義視派が東軍、義尚派が西軍と称されることになります。全国的規模でみると、有力守護家の家督争いなども、このいずれかに加わる形で全国が二分した状況になり、争いが拡大していきます。そこには、鎌倉時代からの守護地頭という体制と機能が崩れ、守護が力をつけ専制化していくという時代背景が進展していたのです。戦国大名化への変質です。

そのころ近江では、佐々木氏が六角氏、京極氏と分立し、対立している状態でした。その中で六角氏の三兄弟間の内紛が起こり、久頼が家督を継ぐのですが幕府や京極氏が介入して、久頼が自害し、幼少の亀寿丸が六角氏を嗣ぐことになります。京極持清は東軍に、六角亀寿丸(のちの高頼)の一党は西軍に加わります。

一方、義政が応仁2年に我が子義尚を将軍に擁立することに動き出すと、西軍が今度は義視の方を受け入れて新将軍に位置づける形に変化するのです。替わらないのは東軍が幕府軍、西軍が反幕府軍という関係です。現体制維持派と独立専制化指向派の対立ということでしょうか。

応仁という年号は3年間で文明という年号に替わり、応仁の乱は応仁元年(1467)から文明9年(1477)という長丁場の戦になります。文明5年に山名宗全と細川勝元という両巨頭が続くように死去し、翌年4月に孫の山名正豊と細川正元が和睦することで大きな終結への動きを生み出したのでしょう。

六角高頼は西軍(反幕府軍)側でした。近江国には寺社本所領が数多く存在したのですが、高頼を盟主として味方する近江国の国人は、寺社本所領への侵略を行い自分たちの領土拡大を狙います。つまり、六角高頼による寺社本所領の横領です。東軍(幕府軍)は中央権力の維持体制のために寺社本所領の保全を第一に考えて行く立場です。西軍は逆にその侵略をなかば公認しているので、高頼にとっては権力確立に都合がよいことになります。

入手情報を読み進めると、文明5年と同7年の二度、幕府は延暦寺をも動員して六角征伐軍を起こしていたようです。しかし、埒が明かなかったのか、文明10年(1478)に幕府と高頼間で和解が成立。高頼が近江守護職に任ぜられます。ところが、国人による寺社本所領の侵略は止まらなかったので、この和解は短期間で破綻するのです。

こんな背景が、「鈎の陣」へと繋がっていきます。

寺社本所領の所有者はたまったものではないでしょう。当然、幕府にその回復を要求するはず。一方、その頃、義尚は将軍にはなったものの実権はない状態だったようです。父・義政は銀閣寺つまり東山山荘の造営に夢中であり、政務の実質権力は保持し、幕府は管領や母・日野富子が押さえています。そんな中で、義尚が自らの将軍権力基盤の強化を目指して、統制を無視する高頼に対し六角征伐としての親征をはかるのです。自らの地盤固めの契機にしたかったのでしょう。

長享元年(1487)9月12日、義尚が出陣します。まず近江・坂本に向かいます。

義尚は10月に安養寺へ、その後10月27日に鈎、真宝館に陣所を移します。頂いた史料を読むと、記録者により、曲之真宝坊館、真法館、下鈎真宝館、勾真法館などと様々な表記がなされています。素人目にはおもしろいものです。

ちょっと、前置きが長くなりましたが、こんな経緯と理解しました。

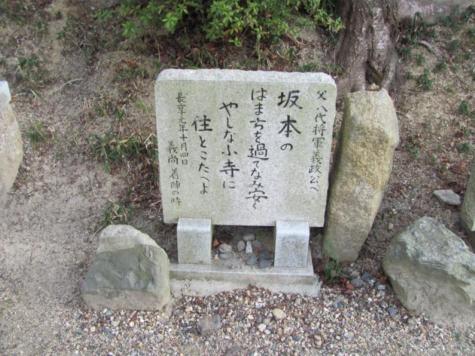

最初に訪れたのが、この碑が建てられた 「歌碑公園」 です。

この碑の傍に、 義尚の詠んだ歌や返歌の歌碑が並んでいて、こんな歌が詠まれています。

父・八代将軍義政公へ 長享元年十月四日 義尚着陣の時

坂本のはまちを過てなみ安くうやしなふ寺に住とこたへよ

義政公の返歌 長享元年 都より

やがてはや國治まりて民安くやしなう寺も立ちそかへらん

中納言入道宋世 義尚へ 鈎へ陣かへ 霜月廿日

かへりねと志賀の浦浪たたぬ日も君を都にまたぬ日はなし

中納言へ義尚の返歌 霜月廿日陣所

思ひとけは浮世なり見しかの蜑の業もしつへき旅の日数を

陣中の歌会で義尚 長享二年正月十五日

三冬つきはるきにけらし乙女子か袖ふる山にかすみたな引

歌のやりとりができる位、ある意味で緊迫感に欠ける断続的な戦だったのでしょう。信長時代のような戦ではないということですね。

石碑は堤防のような斜面の傍に建っています。 斜面の階段を上ってみると、かなり大きな池でした 。ネットでマピオンの地図を見ても池の名前が載っていませんが、検索してみると 「上鈎池」 という名称です。

その堤から 「三上山」

が眺められました。

その堤から 「三上山」

が眺められました。なぜ、鈎という土地に陣所を移したのか。それは高頼が甲賀の地に逃げたからです。甲賀方面との戦に対してその入口での陣構えなのです。

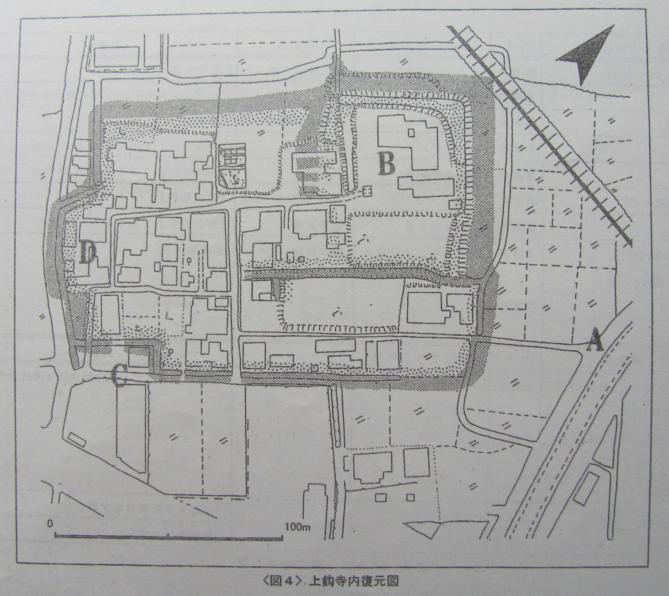

当時は、既存の寺や施設を利用した分散型で陣を構えて行ったようです。義尚の陣所がどこにあったのか? それは古文書などから「上鈎寺内」であり、現在の永正寺のある場所が陣所だったと比定されています。

当日のレジュメから 「上鈎寺内復元図」 を引用させていただきました。

地図のBという記号の場所が、この画像のあたりなのだそうです。説明を受けないと単なる田圃というだけに終わってしまうところです。

永正寺に向かう道傍に竹藪が残っています。中には遺構の一部があるようです。

「永正寺」の門の傍に「土塁」が残されています。濠もあったそうです。

それが北西側の部分にぐるりと繋がっています。その土塁の上を歩いてみました。

土塁の切れたところから、Bの場所方向を見た眺め

山門の傍らに建てられた説明板

この上鈎寺内だったところを歩きました。幅は狭いのですが、かなり堀が巡らされています。

講義のレジュメには、「4か所で行われた発掘調査では、13世紀代から遺構や遺物を見るが、現景観や稲葉家絵図の原型は、16世紀後半~であり、天正期以降の寺内建設で把握するのが妥当」とされています。

永正寺は鈎の陣の故地 とされてきましたが、 その後にこの場所で真宗の寺内形成が行われた ということなのです。

義尚は、長享元年の10月に真宝館に移るという諸記録が残されているのですが、その翌年からの各種文書の記録は、鈎之陣所、鈎の御所、勾御所などに変化しています。

高頼との戦の長期化は、義尚にとって長期間に渡って構える 「張陣」 という形になり、同道の奉公衆や奉行衆は将軍の御所を中心に分散して陣を構えたのです。義尚はこの地で自らの権力基盤を形成しようと試みたのですね。 鈎御所では、政治・裁判・宴会が行われていたようです。

井沢氏は、「都から陣中に公家を招いて歌会を開く始末である。義尚はこの他にも、連歌の第一人者であった宗祇を招いて講義を聞いたり、中国の史書『春秋左氏伝』の勉強会を開いたりした」」と著書に記しています (後掲書p181) 。

正面衝突を避けた高頼の戦略により、義尚は労せず近江国を一旦平定します。寺社本所領や近習・奉公衆所領を回復した後、寺社本所領の大半を奉公衆・近習に兵糧料として分け与えようとします。また、義尚は近習出身の結城尚豊を守護職に任じたのです (後掲井沢氏著書p175) 。まず自らの権力基盤の強化を意図したのでしょうが、当然ながら寺社本所領の荘園領主が黙ってはいないはずです。そのため義尚は自らの考えを断念しなければならなくなります。

そして、失意の中で酒と女に溺れていったとか。義尚はわずか25歳で、延徳元年(1489)3月26日、鈎陣所にて没します。鈎陣所・御所は約1年5ヵ月で終焉してしまうのです。

高頼は義尚との正面衝突は避けて、ゲリラ戦を中心にしたようです。講義ではあまり話に出なかったのですが、ネット検索での入手情報では、このゲリラ戦が、甲賀忍者の活躍の始まりと説明されているのがいくつかあります。

延徳元年7月、はやくも幕府は六角高頼の赦免を決定しています。この和解も高頼側の重臣の反対で短期間で終わります。一旦獲得した領地を手放すなんて国人にすれば、当然反対でしょうね。

それが、第10代将軍義材による延徳3年(1491)8月の第二次六角征伐の近江出陣となります。この場合も高頼は甲賀に逃走。それで、 合戦らしきものもあまりなくて義材は近江平定した ようですが、近江一国を 「御料国」(将軍直轄領) としたのだとか。ならば、所領を没収された人々の反発が出てくるのは必然でしょう。

明応2年(1493)4月に管領細川政元がクーデターを起こし、義材を追放する挙に出ます。明応の変です。

そして、六角高頼は幕府から4度目の赦免を得るのです。

高頼の戦略勝ち 、国人の欲望を掌握し、時代を読む力量があったということでしょうか。戦国時代幕開きでの守護としての権力確立へのしたたかさを感じます。

鈎の地名についてですが、「栗東郡志」によると、由来は「古事記」に見える小俣王を祖とする勾君の一族が住んでいたからだとか。平安期には餉 (かれいの) 荘、鎌倉期には鈎御園と称され、戦国期に鈎という地名で記されているようです。 (『角川地名大辞典』)

この2回にわたる六角征伐の将軍親征とその対処が、室町幕府終焉の加速度を増すことに繋がったのではと思う次第です。

上鈎寺内を巡った後、現地解散となりました。そこで、歌碑公園の場所まで一旦戻りました。

池を半周したところから、歌碑の方向を眺めたものです。

パート2として東海道ウォーキングを次回はまとめていきたいと思います。

つづく

参照資料

*連続講座「近江の城郭 城・寺・街~中世近江の自治の世界」

第3回 鈎の陣 鈎陣所跡 講義資料

*『角川日本地名大辞典 25 滋賀県』 角川書店

*『図説滋賀県の歴史 図説日本の歴史25』 責任編集 木村至宏 河出書房新社

*『逆説の日本史 室町文化と一揆の謎 8中世渾沌編』 井沢元彦 小学館文庫

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

りっとう再発見(66) ~「鈎の陣」と室町時代の「陣」~

応仁の乱 :ウィキペディア

足利義尚 :ウィキペディア

足利義視 :ウィキペデイア

足利義材 → 足利義稙 :ウィキペディア

寺社本所領 :ウィキペデイア

押領 :ウィキペディア

守護 :ウィキペディア

地頭 :ウィキペディア

国人 :ウィキペディア

御家人 :ウィキペディア

奉公衆 :ウィキペディア

長享・延徳の乱 :ウィキペディア

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 滋賀・湖南 鈎の陣と東海道(手原-草津) -2 手原・上鈎・目川 へ

探訪 [再録] 滋賀・湖南 鈎の陣と東海道(手原-草津) -3 目川立場・草津追分 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.