PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

今回の探訪の集合場所、 上桐生のバス停の先にある桐生キャンプ場入口あたりの景色 です。

近くに一丈野駐車場があります。ここからはじまる一丈野地区は滋賀森林管理署が昭和48年(1973)に「近江湖南アルプス自然休養林」として設定した区域で、ハイキングやキャンプ等の森林レクレーションの場となっています。

このあたりの山々は古代から宮殿・社寺造営用木材の伐採地 であり、またその後燃料採取などのための乱伐で 江戸時代には禿山となっていた そうです。明治時代に治山事業の一環として築かれたのが「オランダ堰堤 (えんてい) 」です。

2014年10月26日に 、滋賀県教育委員会の文化財保護課が企画され、栗東歴史民俗博物館と栗東市観光物産協会が協力された 探訪[大地の遺産]の一企画に参加しました。

具体的な探訪名称は「金勝山に大磨崖仏を訪ねて -金勝寺遺跡・狛坂遺跡-」でした。 この探訪では、上桐生を出発点に、金勝山ハイキングコースの一ルートを歩きながら史跡を巡りました。

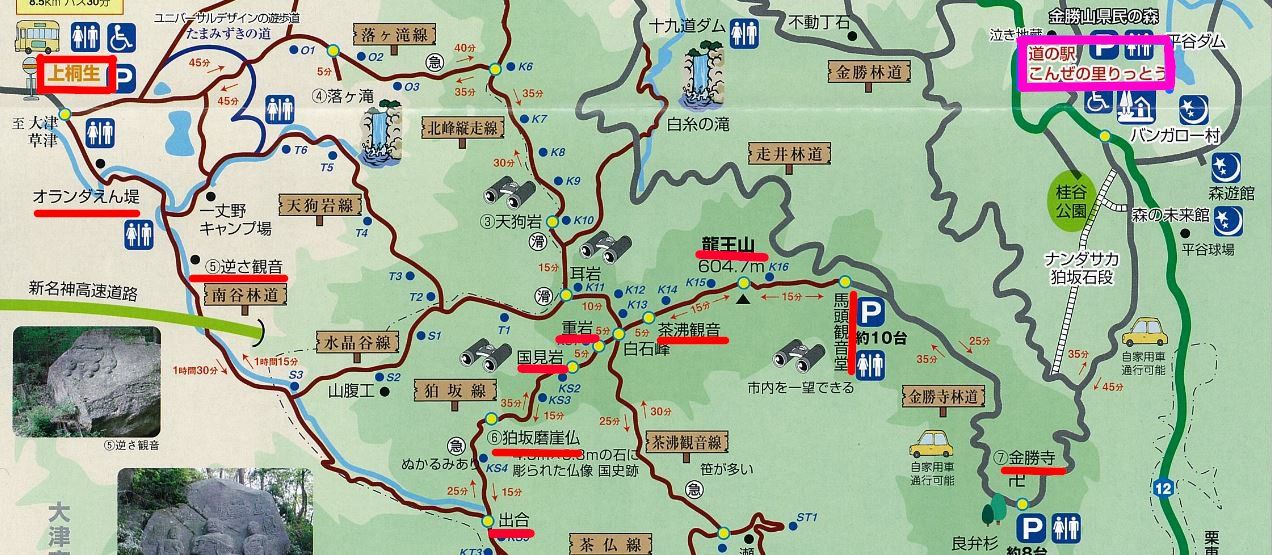

栗東市のホームページに掲載されている「金勝山ハイキングマップ」が便利です。こちらからご覧ください。pdfファイルなのでダウンロードもできます。

金勝山ハイキングルートは、左の赤色の四角:上桐生を出発し、右のマゼンダ色の四角:道の駅・こんぜの里りっとうが終着点です。この行程中にある史跡と金勝山の景観を満喫するという探訪でした。

なお、金勝山というのは、湖西にある比良山と同様に、特定の山ではなくて、龍王山、鶏冠山、阿星山という山々の総称なのです。

この探訪に参加した後でまとめていたものを再録し、ご紹介いたします。

まずは最初の行程「上桐生~オランダ堰堤~逆さ観音~出合~狛坂磨崖仏」から始めます。

最初に、 金勝山と金勝寺という名称 ですが、 山の方は「こんぜやま」と呼び、お寺は「こんしょうじ」 と称されています。「こんぜの里」というのは山の呼び方から取られているようです。

ところで、「金」は音読みの漢音で「キン」、呉音で「コン」なのですが、「勝」という漢字は「ショウ」という音なのです。辞書・本やインターネット情報もいろいろ調べてみましたが、この文字を「ゼ」と発音するルーツがわかりませんでした。音読みでも訓読みでもなく、中国語や朝鮮語・ベトナム語の発音でもなさそうなのです。 (資料1)

白洲正子氏は「金勝山をめぐって」という随筆に、金勝山にある金勝寺(550m)まで、「昔は五十町の険しい坂道を歩いて登ったので、こんな所へは、二度とは『コンゼ』と人はいったという」とおもしろく書いています。 (資料2、p100)

キャンプ場入口のモニュメントの傍の彫刻像 があるところから、「大津市桐生若人の広場」(教育キャンプ場)の傍を通り、まずは 「オランダ堰堤」 既に拙ブログ記事「探訪 [再録] 瀬田川流域とオランダ堰堤(上桐生) -4 オランダ堰堤」で少し詳しくご紹介しております。こちらをご覧いただけるとうれしいです。

この堰堤は鎧のコザネが連なっている感じに見えることから 「鎧堰堤」 とも呼ばれるようです。資料から見るかぎりでは、 明治19年(1886)に着工、明治22年(1889)に竣工 。当時内務省の技師だった 田辺義三郎氏設計 によるものだそうです。 当時、明治政府により内務省土木局に招聘されたオランダ人、ヨハネス・デ・レーケが西洋の土木技術を日本で指導し、様々な地域を巡視したそうです。 「残念ながら、明治6年(1873)に草津川流域に巡視に来た記録が残っているものの、それ以上に、デ・レーケが、この堰堤の計画に関わった記録は残されていない」のだとか。 (資料3) オランダ堰堤の名称は、このデ・レーケに由来します。

途中、上流側に作られたこんな堰堤を眺めながら進んで行くと、

この道標が最初の分岐にあります。

天狗岩線の方にいけばその途中に「一丈野キャンプ場」があります。今回の探訪は右の方向に谷川沿いに進みます。

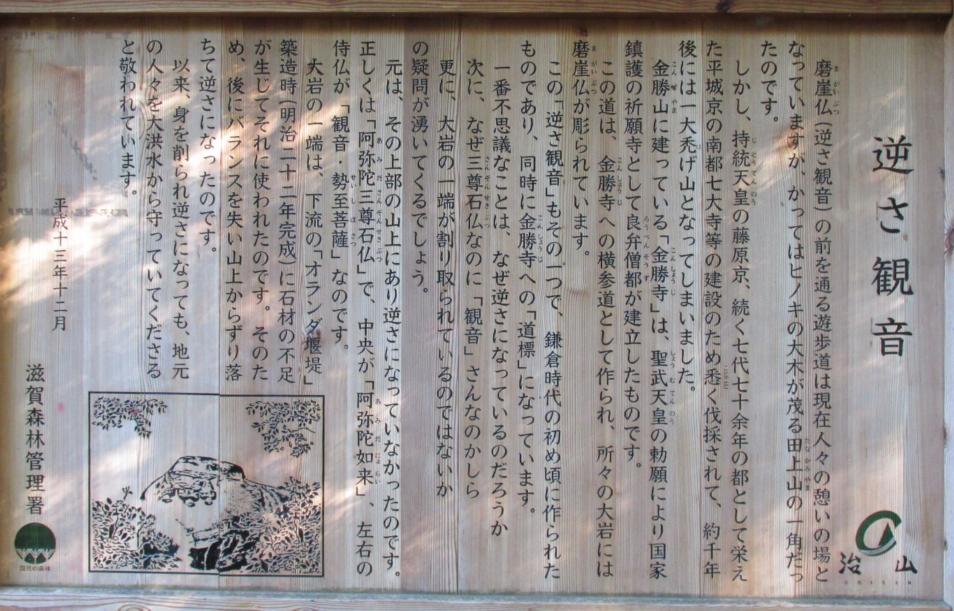

「さかさ観音(三尊石仏)」

「さかさ観音(三尊石仏)」

なぜか石仏の前に、まだ新しい感じの説明板が建てられています。登ってくると眺めを遮っているのがちょっとおしいなあ・・・というところです。

説明板の横を回って傍で眺めた 「逆さ観音」

説明板の横を回って傍で眺めた 「逆さ観音」

なぜこの三尊石仏像が逆さになっているのか、その説明も記されています。

実は山上の大岩に磨崖仏として彫られていたのですが、その大岩の一端が下流で眺めてきた「オランダ堰堤」築造の石材として割り取られたことに一因があるとか。 大岩がバランスを失い、ずり落ちて逆さになったそうです。

「阿弥陀三尊石仏」なので脇侍は「観音菩薩・勢至菩薩」です。そこから「逆さ観音」と呼ばれるようになったそうです。「観音様」が一番親しみ易いせいでしょうか。

側面から眺めたところ

側面から眺めたところ

この逆さ観音を見た白洲正子氏は、上掲の随筆に、(金勝寺・狛坂寺間の往来にふれて)「・・・昔はしきりに往来したようで、二つの峰の間には、たくさんの石仏や石塔が、人知れず残っていると聞く。その一つは、ここからあまり遠くない所に、さかさまに倒れたままで、むざんな姿をさらしていたが、その他にもどれほどあるか知れないという」と書き加えています。 (資料2)

道標を見ながら、谷川沿いに進むと、「上桐生バス停」「竜王山・狛坂磨崖仏」「桐生辻」という三方向への道が出合う地点 「出合」 に至ります。

ここから北東方向に進みます。進行方向からは左折することになります。

すこし登ると、ごつごつした岩や道標が見えます。

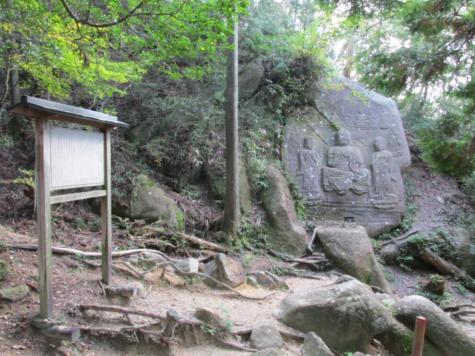

「狛坂磨崖仏」が見え始めます

。

「狛坂磨崖仏」が見え始めます

。

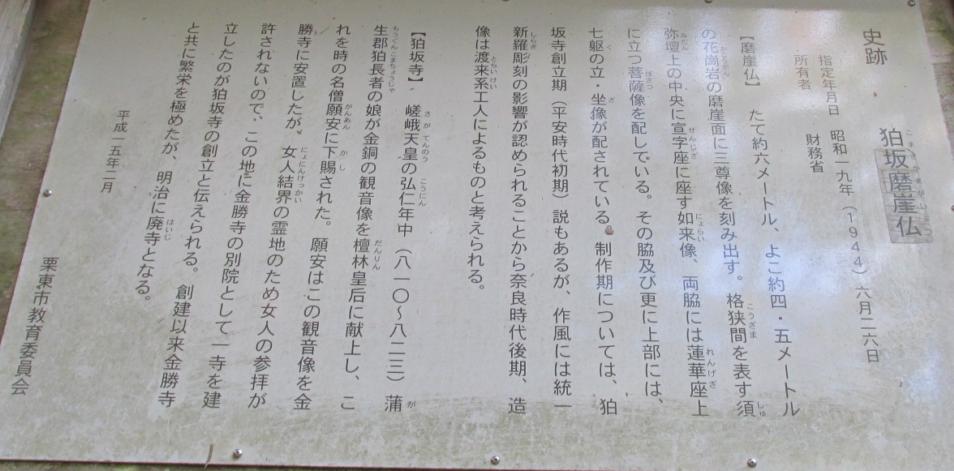

磨崖仏のある場所の全景です。

高さ約6.2m、幅約4.5mの巨大な花崗岩に、北面する形で厚肉彫りされた三尊像です。中央に如来坐像、両脇侍に菩薩立像が陽刻されています。

磨崖仏に近づいて行きましょう。

中央の台座に坐る本尊の如来像は像高3.08m。尊名は阿弥陀仏・弥勒仏・毘盧舎那仏など諸説があるようです。 (資料3,4)

見る角度によって如来坐像の雰囲気、景色が変わります。両足は交差した形で彫られています。衲衣は翻波式の文様で彫られていて、平安時代初期の特徴がみられます。

また、 朝鮮半島の彫刻の技法が磨崖仏の彫刻の様式に見られるようです。

「はっきりとした目鼻立ちに肩を張ったどっしりした作風から、統一新羅の彫刻の影響を受けたものと見られている」 (資料4) のです。

脇侍は像高2.3mの菩薩立像

脇侍は像高2.3mの菩薩立像頭に宝冠をいただき、蓮華座に立ち、如来坐像に近い方の手を胸元に置き、もう一方の手を下げています。腰を少しひねり微笑みを浮かべた立像です。よく見ると、手の指が表す形が左右の菩薩像で微妙に異なり、天衣や裳の文様表現も微妙に異なります。

如来像の体躯は大きくて逞しさがあり、お顔は大らかさの中に微笑みを浮かべた、どことなく大陸的な雰囲気が窺えます。

上部には2組の三尊像と3体の菩薩像が陽刻されています。

三尊像の下部には、格狭間(こうざま)入りの須弥壇が陽刻されています。 (資料3)

巨岩を側面から見るとこんな感じです。

この磨崖仏像の姿と類似の磨崖仏が韓国の磨崖仏像にみられるそうです。 このことからもこの地に渡来系の人々が住んでいたと推定できるようです。

全景画像に見える磨崖仏の左手側にある小ぶりな岩にも、三尊石仏がレリーフされています。

磨崖仏の近くにはいくつも石仏が岩の上や傍に。

磨崖仏の近くにはいくつも石仏が岩の上や傍に。この狛坂寺跡には、この磨崖仏の周辺に段々に造成された坊跡や石垣の遺構もあるそうです が、今回は時間的に周辺を探訪する時間がなくて未確認です。

狛坂寺跡は龍王山の中腹にあり、最後に訪れる金勝寺の別院として平安時代の初期に建立されたと伝えられています 。当日説明を受けた内容・主旨を、ネット検索していて入手しました。次の説明です。

「嵯峨天皇の弘仁年間(810~823年)、蒲生郡狛長者の娘によって壇林皇后に献上された金銅の観音像を、嵯峨天皇は奈良・興福寺の名僧、願安に下賜した。この観音像を願安は初め金勝寺に安置したが、金勝寺を中心とする金勝山は女人結界(禁制)の山だったため、金勝寺の西方の山中に女人たちも詣でることができる別院、狛坂寺を建立し、ここに観音像を安置したといわれる。狛坂寺は平安時代から中世にかけておおいに栄えたが、文保2年(1318年)と永世12年(1515年)に焼失し、寺勢は一時衰えた。江戸時代の天保9年(1838年)に本堂や坊舎が再興され、再び参拝客らで賑わったという。しかし明治維新以後、廃寺となる。」 (資料4)

この地はまだ本格的な発掘調査はされていないそうですが、7世紀末から8世紀初頭(白鳳期)の瓦が出土しているそうです。そのため堂宇の建立は平安期以前に遡るかもしれないという見方もあるようです。 (資料3,4)

白州正子著『かくれ里』は1971年12月に刊行されています。これは1969年1月から「芸術新潮」に2年間連載されたものをまとめた本と年譜からわかります。

白州正子氏は、平野から桐生へ出て、そこから林道を登った情景の後に、こう記しています。

「・・・・左手の藪の中に『狛坂廃寺』という立札を見つけた時はうれしかった。磨崖仏は、そこから20分ほど登ったところにあるが、ほとんど道らしい道もなく、水の中を渡ったり、笹藪をわけたりで、若いお嬢さんについて行くのは骨が折れる。だが、金勝山を、いわば裏側から眺めるこのあたりの景色はすばらしい。・・・」 (資料2、p108)

1970年前後がそんな行程だとすると、ハイキング・コースとしてかなり整備されてきたということがわかります。狛坂磨崖仏のある地点は標高450mです。ちなみに私たちの出発点の上桐生は標高260m。

そのあとに、こんな文章がつづきます。

「磨崖仏は、聞きしに優る傑作であった。見あげるほど大きく、美しい味の花崗岩に、三尊仏が彫ってあり、小さな仏像の群れがそれをとりまいている。奈良時代か、平安初期か知らないが、こんなに迫力のある石仏は見たことがない。それに環境がいい。人里離れたしじまの中に、山全体を台座とし、その上にどっしり居座った感じである。周囲には、僧坊の石垣の跡が残り、かなり大きな寺だったことがわかるが、金勝山の別名が狛坂寺であることを思うと、ここが奥の院であったかも知れない。狛坂というからには、帰化人が領した土地で、朝鮮の景色も、私は知らないがこの辺の岩山に似ているのではないだろうか。」 (資料2、p108-109)

こんな標識が近くにありました。

こんな標識が近くにありました。入手したリーフレットによれば、上桐生から狛坂磨崖仏までは、3.7km、標高差190m、往路120分、復路90分です。 (資料5)

この後、国見岩を経由して龍王山(604.7m)に向かいます。

金勝ハイキングコースのピークであり、この行程は奇岩を眺めつつ歩める絶景スポットなのです。

つづく

参照資料

1) 勝 :「ウィクショナリー」

2) 『かくれ里』 白洲正子著 講談社文芸文庫

3) 「探訪[大地の遺産] 金勝山に大磨崖仏を訪ねて」 当日の配付資料

4) 狛坂磨崖仏・栗東市荒張 :「滋賀文化のススメ」

5) 「金勝山ハイキング」PRリーフレット 栗東市経済観光振興課 2010.08発行

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

金勝山ハイキングコース情報 :「栗東市」

竜王山 :「滋賀県」

金勝山 :「tabico」

慶州市南山 七仏庵磨崖石仏 大伽耶・新羅の旅 :「万葉集を携えて」

4年ぶりに七仏庵を訪ねる :「韓国山中隠遁留学記」

世界遺産・慶州南山の人気の磨崖仏 釜山ナビ BUSANNAVI.JP :YouTube

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

探訪 [再録] 滋賀・栗東 金勝山の磨崖仏と金勝寺を巡る -2 国見岩・重岩・白石峰・茶沸観音・龍王山・馬頭観音堂 へ

探訪 [再録] 滋賀・栗東 金勝山の磨崖仏と金勝寺を巡る -3 金勝寺・金勝寺遺跡・こんぜの里・県民の森

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.