PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照 [再録]

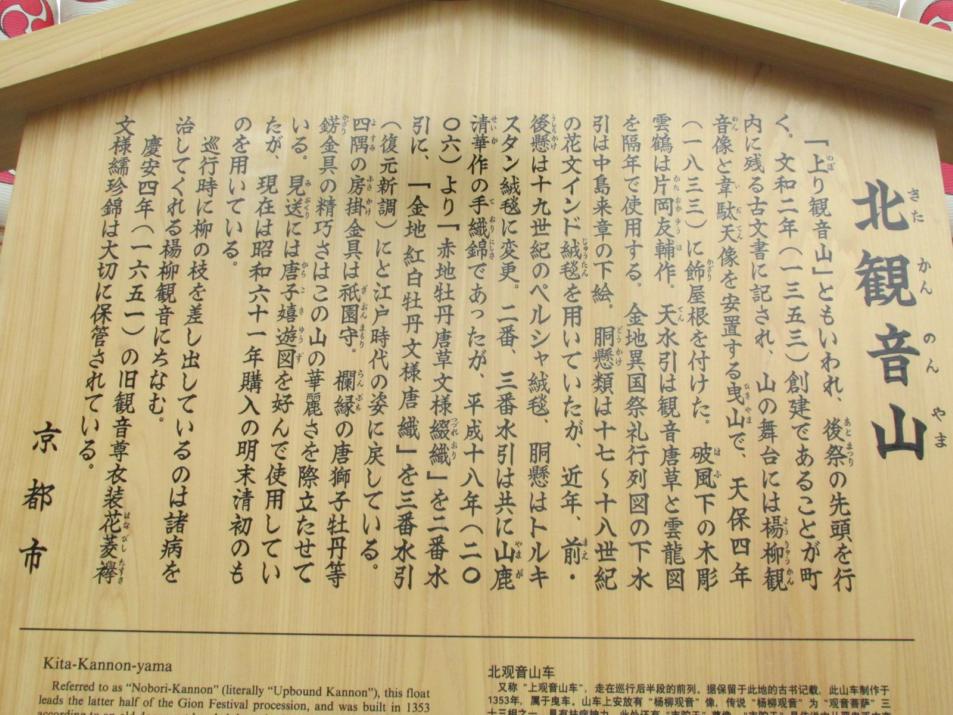

八幡山を観たあと新町通を下ると、 六角下ル六角町に北観音山があります 。 [撮影時期:2014年7月]

5882,5488

5882,5488北観音山に近づいていきます。

こちらは22日に撮ったものです。

こちらは22日に撮ったものです。一見、鉾のように見えますが、さらに南に位置する 南観音山とともに「曳山」 なのです。応仁の乱後に山鉾が復興したときに、 観音山は二基あり、この北観音山と南観音山が隔年交替で山を出していたそうです

明治5年(1872)に修復された北観音山が巡行に復帰し、明治12年(1879)に南観音山が復興した時点で、両観音山がともに巡行に参列することになったそうです 。

北観音山では、楊柳観音像と韋駄天立像が山舞台に安置されます。

枠を組み格子をはめた囲いの傍まで近づくと、山に飾られた懸装品の一部が見えます。

この囲いのことを「埒」 (らち) と称するのです 。「埒外」 (らちがい) という語句を今まで意識せずに使っていたのですが、この格子の囲いを「埒」と称することを知りイメージが鮮明になりました。

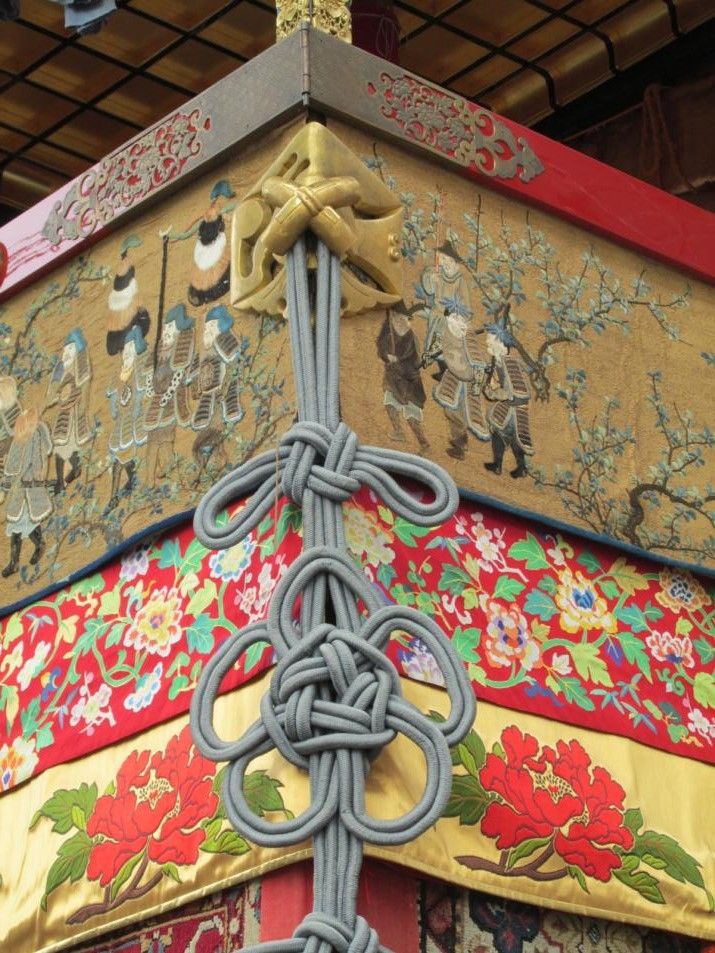

天水引の部分図 。緋羅紗地に大きな青龍が蟠蜿するさまが刺繍された 「雲龍図」 。

もう一つ、金地に朱の観音唐草文を刺繍したものがあります。この2つが交互に使われています。

この部分図は、 下水引 です。金地に大勢の唐人物や車駕など王侯行列風景が刺繍されてます。 関帝祭の図と伝えられ 、中島来章の下絵によるものだそうです。

こちらの部分図は 二番水引は「赤地牡丹唐草文様綴織」 三番水引は「金地紅白牡丹文様唐織」 です。

平成18年(2006)に江戸時代の姿に復元新調され使用されています。 (資料1,2)

この画像では上部の方に見える方の房の結び、つまり 天水引の懸かる柱の角にかけられているのは、

総角 (あげまき) 結び の房です。 (資料3) また、下方の房の結び方は お守り結び だそうです。 (資料4)

宵山での画像(上)はフラッシュを使わずに、その場の照明状態だけで撮っています。

正面の左側の部分です。

屋根の破風下の鱗板には木彫金箔置彩色の雲鶴が見えます。片岡友輔の作だそうです。

前後の飛鶴の数と姿が異なります。

側面の姿はこんな感じです。この形だけでは鉾との違いはわかりません。

屋根下の天水引、山舞台の欄縁の下に、下水引、二番水引、三番水引がかけられ、その下が胴懸です。

こちらの西面はインド絨毯「斜め格子草花文様」の復元品だとか。

天水引の青龍は上掲の龍頭の向きとは異なるのがおわかりになるでしょう。

南西角からの眺め。前懸・後懸はともに19世紀のペルシャ絨毯だそうです。 (資料2)

この隅の房は祇園守紋金具にかけられています。

ネットで飾り紐の結び方を調べて見ますと、これは お守り結びと吉祥結びを組み合わせた房飾り になるようです。 (資料4)

南面の眺め

南面の眺め

東面の眺め

東面の眺め

こちらの胴懸はトルキスタン絨毯だとか。

右にある木組みは町家の2階から山の舞台に入るために架設された橋(渡り廊下)です。いずれの鉾と曳山でも、宵山まで鉾や曳山の囃子台(舞台)を拝見できるようになっています(拝観料が必要です)。過去に私が拝観したのは船鉾だけなのですが・・・・。

側面から見るとこんな感じ。

こんなところで、南観音山に向かって行きます。

最後に補足です。北観音山と、前祭でご紹介した長刀鉾、函谷鉾、月鉾などの鉾との違いを見分けるポイントがあるのです。 鉾には大屋根の上に真木 が高く立てられています。鉾と同じような姿の 曳山には、真木のかわりに真松 が樹てられのです。前祭でいえば、岩戸山が曳山です。

また、 舩鉾を例外として、長刀鉾の生稚児、その他の鉾では稚児人形が鉾舞台の正面に見られます 。そして 天王像 が安置されています。曳山には稚児人形は乗りません。 曳山にはご神体の像が安置されます 。船鉾には稚児ではなく、ご神体の像が安置されるのは既にご紹介したとおりです。

(資料5より部分図を引用)

(資料5より部分図を引用)

つづく

参照資料

1) 『祇園祭細見 山鉾篇』 松田 元 編並画 発行所・郷土行事の会

2) 北観音山 山鉾について :「祇園祭山鉾連合会」

3) 総角結び :「結 YUU」

4) 基本的な結び方 :「MARCHEN ART」

5)「祇園祭 宵山・巡行ガイド2014」 発行・祇園祭宵山会議

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

北観音山 六角会 ホームページ

楊柳観音立像 :「南都大安寺」

No18 楊柳観音図 :「仏画工房 楽詩舎」

韋駄天 :ウィキペディア

韋駄天 :「古寺散策らくがき庵」

左端の目次 「佛教」の中の「天部他」のグループに項目があります。

私には学ぶところの多いウェブサイトです。

中島来章 :「weblio辞書」

中島来章 :「福山誠之館同窓会」

関帝祭 :「きごさい」ネット歳時記

関帝 :ウィキペディア

横浜中華街 関帝廟 :「横濱中華街」

関帝廟 :「神戸公式観光サイト Feel KOBE」

けまん結び

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 宵山 -1 長刀鉾・函谷鉾・月鉾・舩鉾、岩戸山、木賊山、太子山 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 宵山 -2 油天神山、芦刈山、四条傘鉾、蟷螂山、放下鉾、孟宗山、孟宗山、菊水鉾、占出山 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 山鉾巡行 -1 2番・芦刈山から9番・菊水鉾まで へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 山鉾巡行 -2 10番・太子山から16番・蟷螂山まで へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 山鉾巡行 -3 17番・月鉾から20番・郭巨山まで へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 山鉾巡行 -4 21番・放下鉾から23番・舩鉾まで へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 山鉾巡行 -5 長刀鉾点描 鉾町へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -1 橋弁慶山 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -2 鯉山 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -3 浄妙山 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -4 黒主山 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -5 役行者山 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -6 八幡山 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 [再録]] カテゴリの最新記事

-

観照 [再録] 大阪 あべのハルカス初見聞… 2018.01.25

-

観照 [再録] マンホールのふた見聞考 -9… 2018.01.24

-

観照 [再録] マンホールのふた見聞考 -8… 2018.01.23

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.