PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

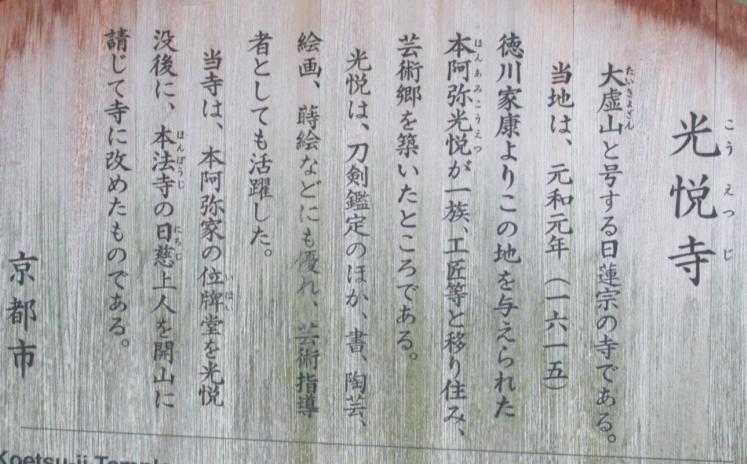

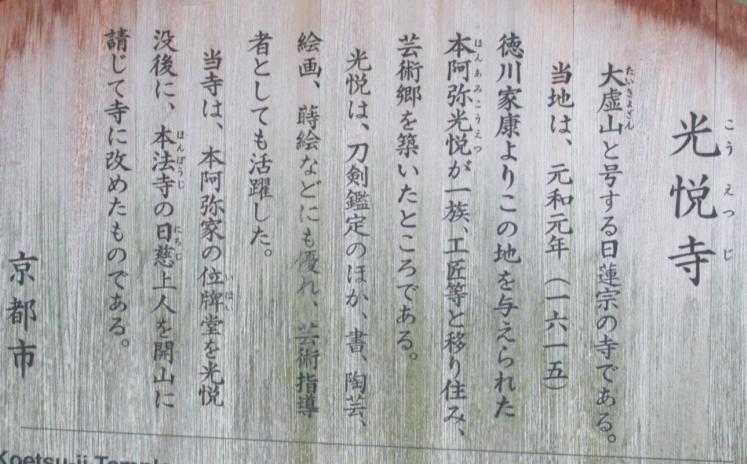

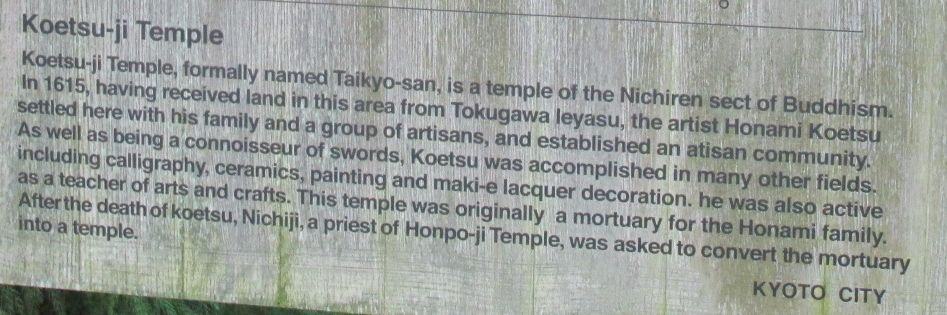

道路を挟み妙見宮(圓成寺)の南、また遣仰院の西隣が 「光悦寺」 です。道路に面した入口の道路際に 「本阿弥光悦翁旧蹟」の石標 が立っています。

駒札 も道路際に立っています。

道路際から山門までは生垣と樹木が両側に続き、その間に参道(延段)が南に向かって延びています。

山門の少し手前に、碑面に「南無妙法蓮華経」、基壇部に「光悦寺」と刻した大きな石碑が建てられています。

山門は装飾を排した質実な姿です。

木々が紅葉した時の景色がみごとだろうと想像しながら先に歩みます。

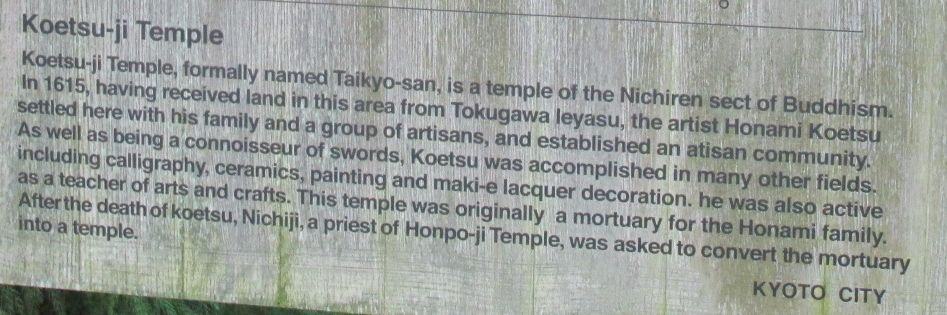

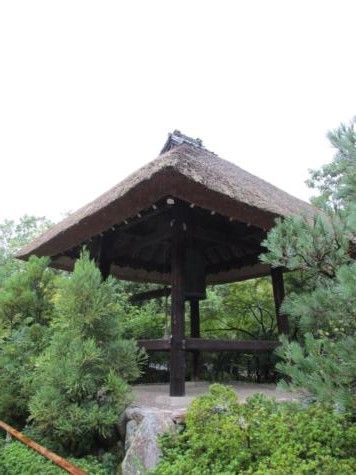

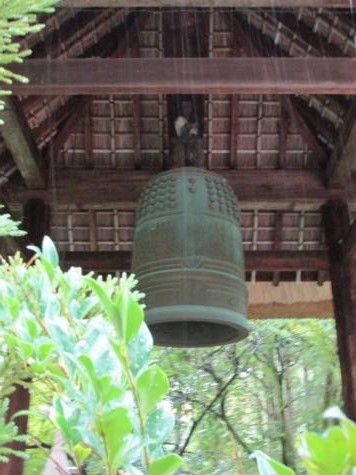

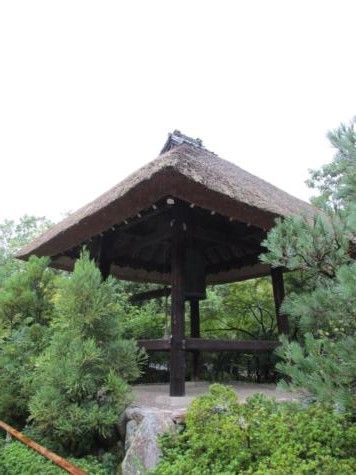

左(東)側に 萱葺屋根の「鐘楼」 が見えます。

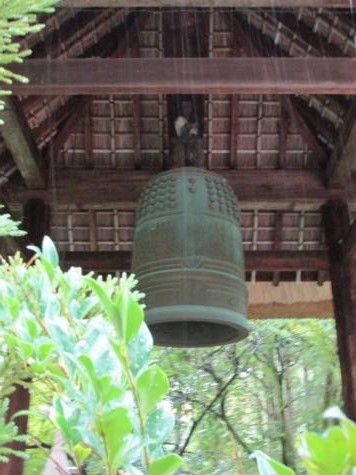

参道側から見える梵鐘の池ノ間には文章が陽刻されているのが見えます。

鐘楼から南西方向に、 「本堂」 があります。

この時は少し、小雨が振っていました。屋根の大棟の部分的写真を撮りました。帰宅後に画像を眺めると、大棟の側面には 雲と龍と星梅鉢紋がレリーフされた瓦 が使われています。星梅鉢は本阿弥氏の家紋です。このユニークな造形は当初の建物時代からの継承なのでしょうか。

光悦寺の 現在の建物は大正期に再建されたもの 本尊は十界大曼荼羅 。

本阿弥光悦が徳川家康に鷹ヶ峰の地を与えられ、一族を率いて移り住み、ここにいわゆる 光悦村 の地割が行われたのです。そして この光悦寺のある場所が本阿弥家の屋敷地だった ようです。光悦はこの屋敷内に 先祖供養の位牌堂 を設けたそうです。

寛永14年(1637)に光悦が没した後、西陣本法寺の日慈上人を開山として寺に改め太虚庵光悦寺と称したのが起源となるようです。 (資料1,2,3)

ネット検索すると、建立年を明暦2年(1656)としているものがあります。

本堂の向拝の木鼻や蟇股はシンプルな形です。

本堂と庫裡は廻廊で繋がっています。

本堂と庫裡は廻廊で繋がっています。

今回の探訪では、本堂内は拝見していません。本阿弥光悦関連の資料や寺宝を 「収蔵庫」 で拝見しました。こじんまりした建物ですが、本阿弥光悦の実作品とレプリカ、光悦筆・宗達画の「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」のレプリカ、本阿弥家系図、光悦町古地図等資料などとともに、 「本阿弥光悦翁木像」 を拝見しました。

庭の一隅にある苔蒸した礎石が目に止まりました。

本阿弥家は刀剣鑑定、磨砺、浄拭くを家業としていますが、光悦は書を初め芸術面に豊かな才能を発揮し、茶の湯においても、一流に偏することなく、古田織部や織田有楽斎にも教えを受け、千宗旦とは最も深く交わりを持ち、茶道の奥義も極めたといいます。そういう縁に由来するのでしょうか、この寺の境内には 茶席が7つ散在 しています。時間の制約で見られなかった茶席もあります。

それでは境内の散策に移りましょう。

本堂・庫裡の南側、一番近いところに、

茶席「三巴亭」 があります。廻廊の下をくぐって北山杉の木立を行った先に古池(巴の池)があり、その前方にこの茶席が位置するようです。(その道は散策対象外)

三巴亭の南方に、 茶席「太虚庵」 があります。

この辺りに、光悦終焉の太虚庵があったようです。その太虚庵は光悦没後に廃滅となったと言います。

大正4年に現在の茶席「太虚庵」が復興されたのです。

光悦寺でまず連想するのが、この 「光悦垣」 です。太虚庵と境内の散策路を区切る垣根として設けられています。 「臥牛垣」 とも称されるようです。

この光悦垣を現地・現物として眺めたかった目標が一つ達成できました。

この太虚庵の内露地には 光悦遺愛の「薄墨の手洗鉢」 が置かれているとのことですが、光悦垣の向こう側ですので、残念ながら見えません。

散策路の一隅の句碑が目にとまりました。判読できません。

太虚庵の南方、南西よりに 茶席「了寂庵」 が見えます。

この茶席が建つ辺りは、もと常題目堂があったところと伝わるようです。

「明暦年間(1655-58)には法華常唱道場として知足庵眞淨堂が建立された」 (資料1) というのがこのことなのでしょう。

この後、散策路沿いに、西方向に進みます。

振り返って通路周辺の景色を撮ってみました。

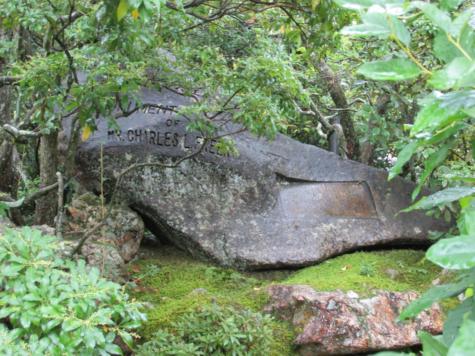

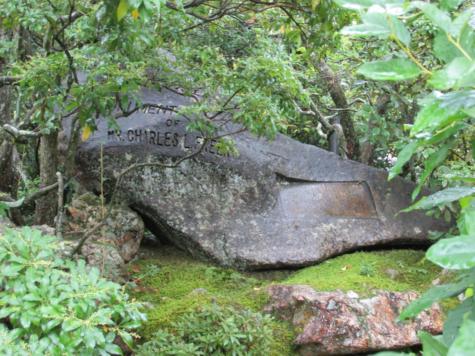

散策路の一隅に、 「チャールズ・エル・フリーア碑」 (Monument of Mr. Charles L. Freer) があります。

調べてみると 有名なアメリカ人で東洋の美術品蒐集家です 。コレクションをスミソニアン博物館に寄贈する一方、ワシントンDCに フリーア美術館 を設立公開した人です。現在はスミソニアン協会が管理運営をしているスミソニアン博物館群の一つになっているようです。 (資料5)

散策路の傍に、 「左 光悦翁□墓」 (一字判読できず) という石標 があります。また右の画像 の飛石の通路 の先にも茶席があるようです。ここは未確認。

駒札が立っています。 この本阿弥光悦墓は境内の東南隅に位置します。

板碑状の墓石 です。 「南無妙法蓮華経 了寂院光悦日豫居士」と刻まれています。

京都を愛した歌人吉井勇は「京洛遊草」に次の歌を詠んでいます。

竹筒に花もなくしえ寂しやとおもひをろがむ光悦の墓

萩の道薄 (すすき) の道のその奧の小笹 (こざさ) のみちのはてのこの墓

太虚庵に来れば人なしただ幽か箒のおとの遠くするのみ

比叡の山遠くながめて光悦が心ゆたかに在りし日おもほゆ

これらの歌から、ある時期における光悦寺の状況・雰囲気も感じ取れる気がします。

また、実業家で歌人の川田順は「玄秋」のなかで次の歌を詠んでいます。

光悦のおくつきの辺に一人居てたふとみ聴くも竹のそよぎを

光悦墓の南方に回ると、

茶席「本阿弥庵」 が南面しています。画像の右側に「待合」が見えます。

この本阿弥庵の近くから、 眼前に「鷹ヶ峰」を眺めることができます 。展望スポットの一つです。

この画像の立て札が設置されています。 境内の南端部でもあります。

鷹ヶ峰の北西側に 「鷲ヶ峰」 が連なります。こちらは標高310.2mです。

後で地図を確かめてみると、 鷹ヶ峰のちょうど裏側(南側)に「大文字山」(231m)が隠れてしまっているのです。 京の夏の風物詩「五山の送り火」の一つ、右大文字の送り火の行われる山です。

境内の南辺の散策路を東に戻っていくと、

本阿弥光瑳・光甫墓所の駒札が見えます。

本阿弥光瑳・光甫墓所の駒札が見えます。

石段を上った高みに墓が3つ並んでいます。

向かって 右の板碑が光瑳の墓で、中央の板碑が光甫の墓 、左にある五輪塔は他一族の墓だそうです。

その先に行くと道が下ります。そこには、 茶席「翹秀軒 (ぎょうしゅうけん) 」 があります。

この翹秀軒は紙屋川の渓谷上に位置するようです。 鷹ヶ峰・鷲ヶ峰をまさに眼前に一望できる景勝の位置にある茶席です。 そろそろ時間のゆとりがなくなり、建物を撮るだけになりました。

境内散策の起点となった庫裡の近くに戻ってきました。

徳川家康が本阿弥光悦に与えた鷹ヶ峰の地は、1637年に光悦が没し40年余を経た1681年に幕府の検地、収公上地されて、鷹ヶ峯村に吸収されることになります 。本阿弥光悦のめざした光悦村という存在がこの時点で解体されてしまったということなのでしょう。5代将軍徳川綱吉の時代です。

その後、本阿弥家はこの地を離れたということでしょうか? 関心の波紋が広がります。

本阿弥光瑳の子で、 光悦の孫にあたる本阿弥光甫は『本阿弥行状記』を編纂した人 で、この「本阿弥光甫屋敷跡」はこのあたりと、光悦寺を出た後の探訪の行程で説明を聴きました。そこは今では普通の集合住宅地になっている場所だったと記憶します。特に跡地の表示もなかったと思います。

この 光甫は天和2年(1682)に没します 。上記の「上地」とは「江戸時代、幕府が大名・旗本・御家人から、また大名が家臣から、それぞれの知行地を没収すること。また、その土地」 (『大辞林』三省堂) を意味しますので、 光悦の孫の代を区切りとして幕府が土地を没収したことになります。

太虚庵と称された光悦の屋敷地がその死後に光悦寺として、光瑳・光甫の父子は鷹ヶ峰の別地に屋敷を構えていたことになります。

「光悦の死後、家督を継いだ光瑳は前田家から二百石、その子光甫の代に三百石を与えられ、子孫は幕末に及んだ。」 (資料6) という説明を調べていて見つけました。

また、 光甫嫡男の光伝 は加賀前田家のお抱えとして、三百石を相続します。そして1696年71歳で没し、子供が無かったために、 弟の光通 が兄の後を継ぎ、三百石を相続することになるのです。兄の死の翌年に光通は江戸に移住させられていると言います。この段階で、本阿弥光悦の系統の子孫は京都を離れたことになるようです。 (資料7)

本阿弥光甫屋敷跡の辺りから、道沿いに南東方向に進みます。

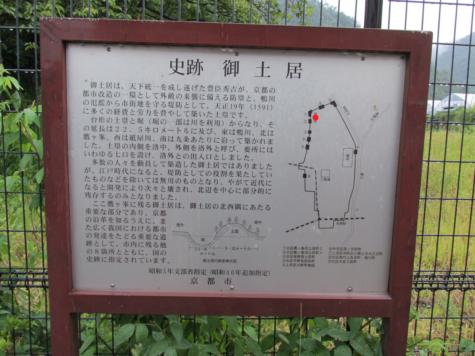

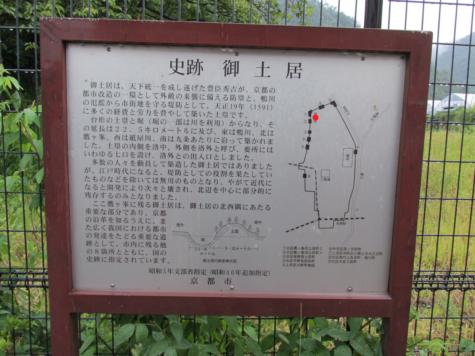

道路の右側を切り込んでフェンスで仕切った長方形の空間の一端に 「史跡 御土居」の石標 が立ち、 凹地の正面には右の案内板 が掲示してあります。この辺りは現在、 鷹ヶ峰旧土居町 という地名です。説明図にはここから反時計回りに御土居遺構の現存する場所に1番から9番まで番号が振られています。御土居線の内側に赤丸を追記してみました。その左の上の黒丸(番号1)がこの場所です。

この御土居跡の近くに、江戸時代に設けられていた 公儀の「鷹ヶ峰薬園跡」の石標 が立てられ、 その案内板が設置されています 。その案内板の設置は最近設けられた感じで新しいものです。「鷹ヶ峰薬園跡のいまむかし」と題し、対比的に図も載せられていてわかりやすいです。

説明によると、鍵形に折れ曲がる御土居堀の内側に60間(約110m)四方の規模の薬園が設置されていたそうです。徳川家に仕え禁裏の御典医でもあった藤林道寿一族が明治維新まで管轄していたといいます。

さらに、少し南に下り、「しょうざん」の駐車場の一角から御土居遺構の一部を遠望できます。これがその景色です。樹木が高く繁っているあたりの高まりがそのようです。

そして、鷹ヶ峰旧土居町の南端にあるもう一つの番号2に当たる場所を通過します。

この画像を撮っている位置は、御土居の外側になります。

この石段を上がって行った上に、さらに一段高くなった土塁状、堤防状の場所があります。

その上に、この石標が立っています。この御土居遺構の上面に設けられた散策路を少し進み南に下ると、

この場所に出ます。

この場所に出ます。

右(西)側には住宅地があり、その先は佛教大学キャンパスの建物が道沿いに南へ点在します。

左(東)側は佛教大学キャンパスの北西側にあたります。そして、 この道が御土居の内側下部にあたる そうです。まさに今の住宅の連なりが御土居の場所だったのです。

佛教大学のキャンパス内を東西に通る一般道路があります。その道を進み千本通に出ました。

このあたりの地図(Mapion)はこちらからご覧ください。

道路南側のキャンパスの一隅に、 「法然上人像」 が建立されています。

今回の探訪は最寄りバス停付近で現地解散となりました。これで今回のご紹介を終わります。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1)「京都の古寺社を巡る32 ~鷹ヶ峰の寺社~」 REC講座 2017.9.7

当日配布のレジュメ (龍谷大学元非常勤講師 松波宏隆氏作成)

2) 「本阿弥光悦翁旧跡 光悦寺縁起」 拝観当日入手のリーフレット

3) 『昭和京都名所圖會 洛北』 竹村俊則著 駸々堂 p300-301

4) 『京都市の地名 日本歴史地名体系27』 平凡社

5) フリーア美術館 :ウィキペディア

6) 本阿弥氏 :「戦国大名探究」

7) 本阿弥 :「名刀幻想辞典」

補遺

鶴図下絵若和歌巻 :「京都国立博物館」

国宝・白楽茶碗 銘 不二山 本阿弥光悦作 :「サンリツ服部美術館」

舟橋蒔絵硯箱 :「e國寶」

所謂、鷹ヶ峰(たかがみね)光悦村の古地図について-その3 :「中原フォーラム」

FREER SACKLER Smithonian

本阿弥関連 :「谷中・桜木・上野公園裏路地ツアー」

本阿弥光甫 :「コトバンク」

本阿弥光悦覚え書き ブログページ

光悦茶碗の画像と説明を拝見できるブログサイトです。

:「コトバンク」

吉井 勇 :ウィキペディア

吉井勇歌集コレクション :「蜜柑色の画廊」

川田 順 :「コトバンク」

川田 順 :ウィキペディア

本阿弥光悦(上)家康に「追放」された大芸術家 :「産経WEST」

【渡部裕明の奇人礼讃】というこのエッセイに、本阿弥光悦翁木像の画像が

掲載されています。

本阿弥光悦(下)追放を逆手、芸術と日蓮宗のユートピア 豪商らと洛北・鷹峯で64年間 :「産経WEST」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都・洛北 鷹ヶ峰の寺社を巡る -1 招善寺・御土居・釈迦谷口・常照寺 へ

探訪 京都・洛北 鷹ヶ峰の寺社を巡る -2 源光庵・遣迎院・圓成寺 へ

道路を挟み妙見宮(圓成寺)の南、また遣仰院の西隣が 「光悦寺」 です。道路に面した入口の道路際に 「本阿弥光悦翁旧蹟」の石標 が立っています。

駒札 も道路際に立っています。

道路際から山門までは生垣と樹木が両側に続き、その間に参道(延段)が南に向かって延びています。

山門の少し手前に、碑面に「南無妙法蓮華経」、基壇部に「光悦寺」と刻した大きな石碑が建てられています。

山門は装飾を排した質実な姿です。

木々が紅葉した時の景色がみごとだろうと想像しながら先に歩みます。

左(東)側に 萱葺屋根の「鐘楼」 が見えます。

参道側から見える梵鐘の池ノ間には文章が陽刻されているのが見えます。

鐘楼から南西方向に、 「本堂」 があります。

この時は少し、小雨が振っていました。屋根の大棟の部分的写真を撮りました。帰宅後に画像を眺めると、大棟の側面には 雲と龍と星梅鉢紋がレリーフされた瓦 が使われています。星梅鉢は本阿弥氏の家紋です。このユニークな造形は当初の建物時代からの継承なのでしょうか。

光悦寺の 現在の建物は大正期に再建されたもの 本尊は十界大曼荼羅 。

本阿弥光悦が徳川家康に鷹ヶ峰の地を与えられ、一族を率いて移り住み、ここにいわゆる 光悦村 の地割が行われたのです。そして この光悦寺のある場所が本阿弥家の屋敷地だった ようです。光悦はこの屋敷内に 先祖供養の位牌堂 を設けたそうです。

寛永14年(1637)に光悦が没した後、西陣本法寺の日慈上人を開山として寺に改め太虚庵光悦寺と称したのが起源となるようです。 (資料1,2,3)

ネット検索すると、建立年を明暦2年(1656)としているものがあります。

本堂の向拝の木鼻や蟇股はシンプルな形です。

本堂と庫裡は廻廊で繋がっています。

本堂と庫裡は廻廊で繋がっています。今回の探訪では、本堂内は拝見していません。本阿弥光悦関連の資料や寺宝を 「収蔵庫」 で拝見しました。こじんまりした建物ですが、本阿弥光悦の実作品とレプリカ、光悦筆・宗達画の「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」のレプリカ、本阿弥家系図、光悦町古地図等資料などとともに、 「本阿弥光悦翁木像」 を拝見しました。

庭の一隅にある苔蒸した礎石が目に止まりました。

本阿弥家は刀剣鑑定、磨砺、浄拭くを家業としていますが、光悦は書を初め芸術面に豊かな才能を発揮し、茶の湯においても、一流に偏することなく、古田織部や織田有楽斎にも教えを受け、千宗旦とは最も深く交わりを持ち、茶道の奥義も極めたといいます。そういう縁に由来するのでしょうか、この寺の境内には 茶席が7つ散在 しています。時間の制約で見られなかった茶席もあります。

それでは境内の散策に移りましょう。

本堂・庫裡の南側、一番近いところに、

茶席「三巴亭」 があります。廻廊の下をくぐって北山杉の木立を行った先に古池(巴の池)があり、その前方にこの茶席が位置するようです。(その道は散策対象外)

三巴亭の南方に、 茶席「太虚庵」 があります。

この辺りに、光悦終焉の太虚庵があったようです。その太虚庵は光悦没後に廃滅となったと言います。

大正4年に現在の茶席「太虚庵」が復興されたのです。

光悦寺でまず連想するのが、この 「光悦垣」 です。太虚庵と境内の散策路を区切る垣根として設けられています。 「臥牛垣」 とも称されるようです。

この光悦垣を現地・現物として眺めたかった目標が一つ達成できました。

この太虚庵の内露地には 光悦遺愛の「薄墨の手洗鉢」 が置かれているとのことですが、光悦垣の向こう側ですので、残念ながら見えません。

散策路の一隅の句碑が目にとまりました。判読できません。

太虚庵の南方、南西よりに 茶席「了寂庵」 が見えます。

この茶席が建つ辺りは、もと常題目堂があったところと伝わるようです。

「明暦年間(1655-58)には法華常唱道場として知足庵眞淨堂が建立された」 (資料1) というのがこのことなのでしょう。

この後、散策路沿いに、西方向に進みます。

振り返って通路周辺の景色を撮ってみました。

散策路の一隅に、 「チャールズ・エル・フリーア碑」 (Monument of Mr. Charles L. Freer) があります。

調べてみると 有名なアメリカ人で東洋の美術品蒐集家です 。コレクションをスミソニアン博物館に寄贈する一方、ワシントンDCに フリーア美術館 を設立公開した人です。現在はスミソニアン協会が管理運営をしているスミソニアン博物館群の一つになっているようです。 (資料5)

散策路の傍に、 「左 光悦翁□墓」 (一字判読できず) という石標 があります。また右の画像 の飛石の通路 の先にも茶席があるようです。ここは未確認。

駒札が立っています。 この本阿弥光悦墓は境内の東南隅に位置します。

板碑状の墓石 です。 「南無妙法蓮華経 了寂院光悦日豫居士」と刻まれています。

京都を愛した歌人吉井勇は「京洛遊草」に次の歌を詠んでいます。

竹筒に花もなくしえ寂しやとおもひをろがむ光悦の墓

萩の道薄 (すすき) の道のその奧の小笹 (こざさ) のみちのはてのこの墓

太虚庵に来れば人なしただ幽か箒のおとの遠くするのみ

比叡の山遠くながめて光悦が心ゆたかに在りし日おもほゆ

これらの歌から、ある時期における光悦寺の状況・雰囲気も感じ取れる気がします。

また、実業家で歌人の川田順は「玄秋」のなかで次の歌を詠んでいます。

光悦のおくつきの辺に一人居てたふとみ聴くも竹のそよぎを

光悦墓の南方に回ると、

茶席「本阿弥庵」 が南面しています。画像の右側に「待合」が見えます。

この本阿弥庵の近くから、 眼前に「鷹ヶ峰」を眺めることができます 。展望スポットの一つです。

この画像の立て札が設置されています。 境内の南端部でもあります。

鷹ヶ峰の北西側に 「鷲ヶ峰」 が連なります。こちらは標高310.2mです。

後で地図を確かめてみると、 鷹ヶ峰のちょうど裏側(南側)に「大文字山」(231m)が隠れてしまっているのです。 京の夏の風物詩「五山の送り火」の一つ、右大文字の送り火の行われる山です。

境内の南辺の散策路を東に戻っていくと、

本阿弥光瑳・光甫墓所の駒札が見えます。

本阿弥光瑳・光甫墓所の駒札が見えます。

石段を上った高みに墓が3つ並んでいます。

向かって 右の板碑が光瑳の墓で、中央の板碑が光甫の墓 、左にある五輪塔は他一族の墓だそうです。

その先に行くと道が下ります。そこには、 茶席「翹秀軒 (ぎょうしゅうけん) 」 があります。

この翹秀軒は紙屋川の渓谷上に位置するようです。 鷹ヶ峰・鷲ヶ峰をまさに眼前に一望できる景勝の位置にある茶席です。 そろそろ時間のゆとりがなくなり、建物を撮るだけになりました。

境内散策の起点となった庫裡の近くに戻ってきました。

徳川家康が本阿弥光悦に与えた鷹ヶ峰の地は、1637年に光悦が没し40年余を経た1681年に幕府の検地、収公上地されて、鷹ヶ峯村に吸収されることになります 。本阿弥光悦のめざした光悦村という存在がこの時点で解体されてしまったということなのでしょう。5代将軍徳川綱吉の時代です。

その後、本阿弥家はこの地を離れたということでしょうか? 関心の波紋が広がります。

本阿弥光瑳の子で、 光悦の孫にあたる本阿弥光甫は『本阿弥行状記』を編纂した人 で、この「本阿弥光甫屋敷跡」はこのあたりと、光悦寺を出た後の探訪の行程で説明を聴きました。そこは今では普通の集合住宅地になっている場所だったと記憶します。特に跡地の表示もなかったと思います。

この 光甫は天和2年(1682)に没します 。上記の「上地」とは「江戸時代、幕府が大名・旗本・御家人から、また大名が家臣から、それぞれの知行地を没収すること。また、その土地」 (『大辞林』三省堂) を意味しますので、 光悦の孫の代を区切りとして幕府が土地を没収したことになります。

太虚庵と称された光悦の屋敷地がその死後に光悦寺として、光瑳・光甫の父子は鷹ヶ峰の別地に屋敷を構えていたことになります。

「光悦の死後、家督を継いだ光瑳は前田家から二百石、その子光甫の代に三百石を与えられ、子孫は幕末に及んだ。」 (資料6) という説明を調べていて見つけました。

また、 光甫嫡男の光伝 は加賀前田家のお抱えとして、三百石を相続します。そして1696年71歳で没し、子供が無かったために、 弟の光通 が兄の後を継ぎ、三百石を相続することになるのです。兄の死の翌年に光通は江戸に移住させられていると言います。この段階で、本阿弥光悦の系統の子孫は京都を離れたことになるようです。 (資料7)

本阿弥光甫屋敷跡の辺りから、道沿いに南東方向に進みます。

道路の右側を切り込んでフェンスで仕切った長方形の空間の一端に 「史跡 御土居」の石標 が立ち、 凹地の正面には右の案内板 が掲示してあります。この辺りは現在、 鷹ヶ峰旧土居町 という地名です。説明図にはここから反時計回りに御土居遺構の現存する場所に1番から9番まで番号が振られています。御土居線の内側に赤丸を追記してみました。その左の上の黒丸(番号1)がこの場所です。

この御土居跡の近くに、江戸時代に設けられていた 公儀の「鷹ヶ峰薬園跡」の石標 が立てられ、 その案内板が設置されています 。その案内板の設置は最近設けられた感じで新しいものです。「鷹ヶ峰薬園跡のいまむかし」と題し、対比的に図も載せられていてわかりやすいです。

説明によると、鍵形に折れ曲がる御土居堀の内側に60間(約110m)四方の規模の薬園が設置されていたそうです。徳川家に仕え禁裏の御典医でもあった藤林道寿一族が明治維新まで管轄していたといいます。

さらに、少し南に下り、「しょうざん」の駐車場の一角から御土居遺構の一部を遠望できます。これがその景色です。樹木が高く繁っているあたりの高まりがそのようです。

そして、鷹ヶ峰旧土居町の南端にあるもう一つの番号2に当たる場所を通過します。

この画像を撮っている位置は、御土居の外側になります。

この石段を上がって行った上に、さらに一段高くなった土塁状、堤防状の場所があります。

その上に、この石標が立っています。この御土居遺構の上面に設けられた散策路を少し進み南に下ると、

この場所に出ます。

この場所に出ます。右(西)側には住宅地があり、その先は佛教大学キャンパスの建物が道沿いに南へ点在します。

左(東)側は佛教大学キャンパスの北西側にあたります。そして、 この道が御土居の内側下部にあたる そうです。まさに今の住宅の連なりが御土居の場所だったのです。

佛教大学のキャンパス内を東西に通る一般道路があります。その道を進み千本通に出ました。

このあたりの地図(Mapion)はこちらからご覧ください。

道路南側のキャンパスの一隅に、 「法然上人像」 が建立されています。

今回の探訪は最寄りバス停付近で現地解散となりました。これで今回のご紹介を終わります。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1)「京都の古寺社を巡る32 ~鷹ヶ峰の寺社~」 REC講座 2017.9.7

当日配布のレジュメ (龍谷大学元非常勤講師 松波宏隆氏作成)

2) 「本阿弥光悦翁旧跡 光悦寺縁起」 拝観当日入手のリーフレット

3) 『昭和京都名所圖會 洛北』 竹村俊則著 駸々堂 p300-301

4) 『京都市の地名 日本歴史地名体系27』 平凡社

5) フリーア美術館 :ウィキペディア

6) 本阿弥氏 :「戦国大名探究」

7) 本阿弥 :「名刀幻想辞典」

補遺

鶴図下絵若和歌巻 :「京都国立博物館」

国宝・白楽茶碗 銘 不二山 本阿弥光悦作 :「サンリツ服部美術館」

舟橋蒔絵硯箱 :「e國寶」

所謂、鷹ヶ峰(たかがみね)光悦村の古地図について-その3 :「中原フォーラム」

FREER SACKLER Smithonian

本阿弥関連 :「谷中・桜木・上野公園裏路地ツアー」

本阿弥光甫 :「コトバンク」

本阿弥光悦覚え書き ブログページ

光悦茶碗の画像と説明を拝見できるブログサイトです。

:「コトバンク」

吉井 勇 :ウィキペディア

吉井勇歌集コレクション :「蜜柑色の画廊」

川田 順 :「コトバンク」

川田 順 :ウィキペディア

本阿弥光悦(上)家康に「追放」された大芸術家 :「産経WEST」

【渡部裕明の奇人礼讃】というこのエッセイに、本阿弥光悦翁木像の画像が

掲載されています。

本阿弥光悦(下)追放を逆手、芸術と日蓮宗のユートピア 豪商らと洛北・鷹峯で64年間 :「産経WEST」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都・洛北 鷹ヶ峰の寺社を巡る -1 招善寺・御土居・釈迦谷口・常照寺 へ

探訪 京都・洛北 鷹ヶ峰の寺社を巡る -2 源光庵・遣迎院・圓成寺 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.