PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

多賀大社の前の通りには 「笑門」額の懸かった門 が設えてあります。

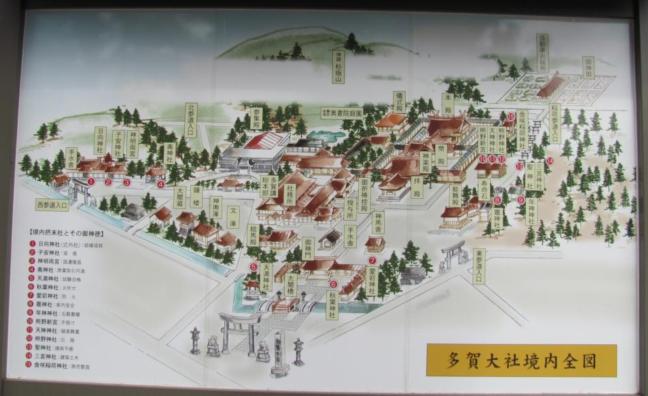

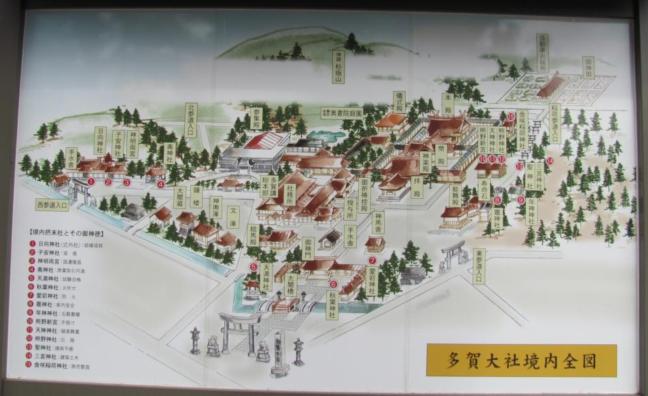

そして多賀大社の鳥居の傍らに、 大社境内全体の案内図 がかかげられています。

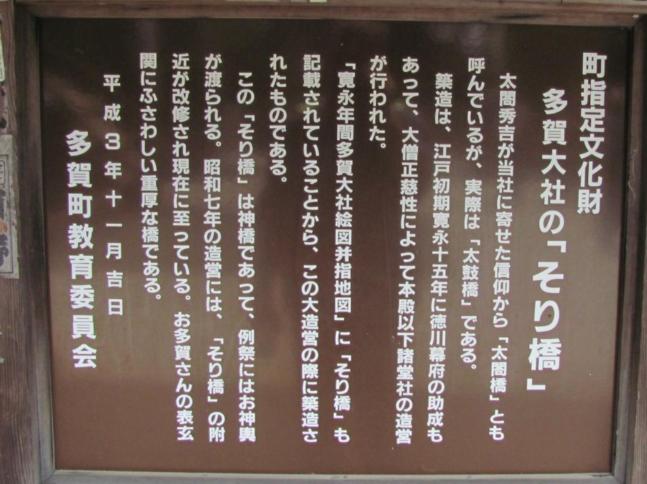

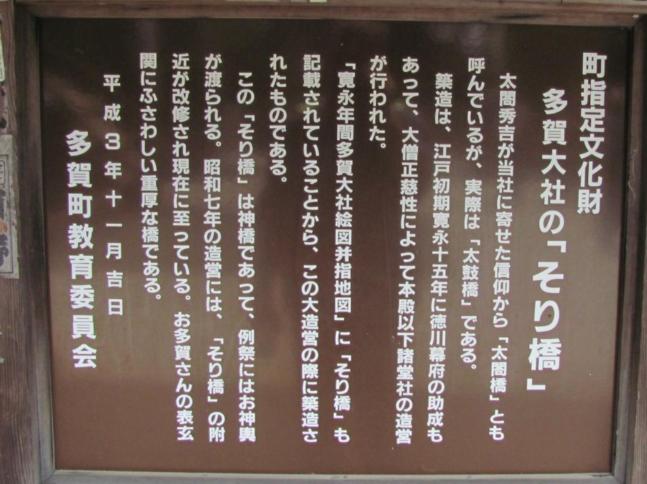

「そり橋」 (町指定文化財)があり、その両側に平らな橋も架かっています。 この太鼓橋は、太閤秀吉が多賀大社に寄せた信仰から、「太閤橋」とも呼ばれるようです。例祭には神輿が渡る神橋 ですが、人が渡るのも禁じられてはいない感じです。橋が大きいので、渡りやすいように適当な間隔で丸太が橋を横切って備えられていて、まあ何とか渡れるようになっています。

橋を渡ると境内への御神門に向かって、左手に天満神社があり、

右手には2つの社があります。 神門側が秋葉神社、塀寄りが愛宕神社 です。こちらはともにご神徳が火除け・防火なのです。

門をくぐると、 多賀町のキャラクター「たがゆいちゃん」 が出迎えてくれました。

正面に向かって左手に手水舎、右手に 「神馬舎」 が見えます。

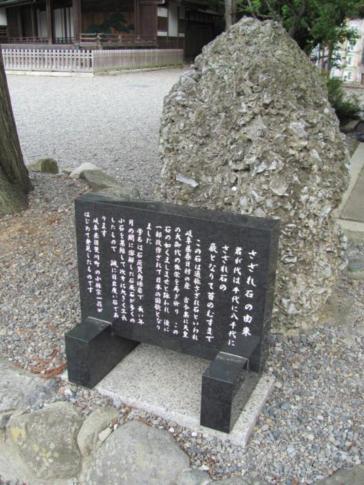

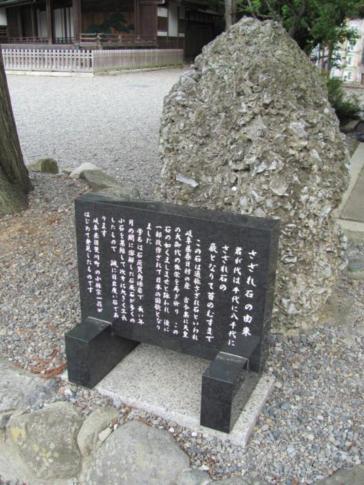

「さざれ石」のモニュメント が建てられています。

さざれ石の学名は 石灰質角礫岩 だそうで、岐阜県春日村の産と説明碑に記されています。「長い年月の間に溶解した石灰石が多くの小石を集結して次第に大きく生長したもの」と言います。岐阜県揖斐川町の小林宗一翁が初めて発見したとのこと。

右手斜めのずっと奥には 「能舞殿」 があります。

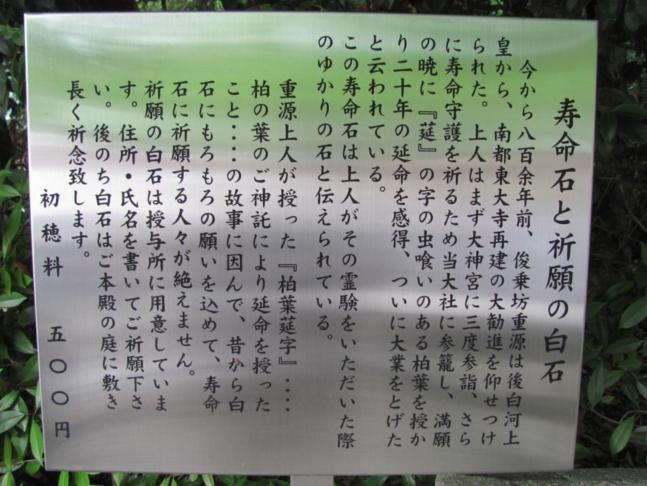

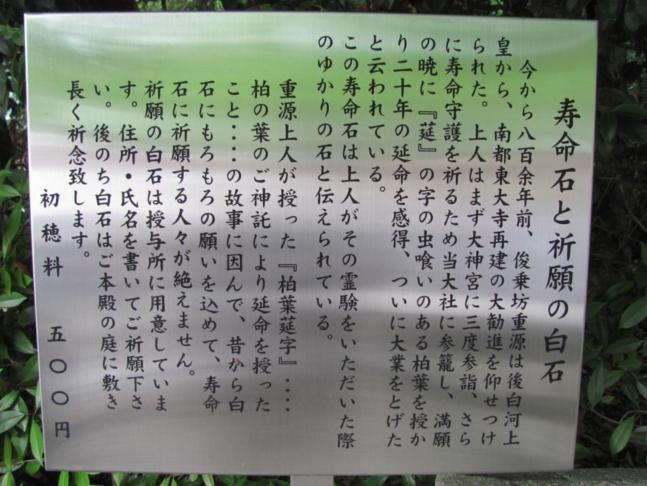

寿命石と祈願の白石

俊乗坊重源は東大寺の大勧進を命じられたとき、大勧進で東大寺再建を完遂するために寿命守護を祈るために、この多賀大社に参籠したのです。

満願の暁に 『莚』の字の虫喰いのある柏葉を授かったのだとか。それで20年の延命を感得 し、大業をなし遂げたという故事が伝わっているようです。白石はそれにあやかり祈願のために奉じる人々が多いのです。たくさんの白石が囲みの中に置かれていました。

何日参籠すれば、満願となるのでしょうか。

寿命石の右手方向に 「年神神社」と「竃神社」 があります。

多賀大社を訪れた6月2日はちょうど、お田植祭の行事が行われていました。

本殿の背後、少し離れた位置にある 「神田」 で乙女達により田植えが行われていました。5,6人の乙女達が唱うのに合わせて、リズミカルに田植えが進められていました。

再び境内に戻り参道を歩きはじめると、 本殿の背後に「金咲稲荷神社」が祀られています 。稲荷大社の奥之院参道のミニ版のように、わずかの距離ですが朱塗りの鳥居が詰めて建てられいます。稲荷山で見慣れていますので、これを見るとお稲荷さんを身近に感じます。

本殿の透塀のすぐ外側に境内社が二棟建てられています。

熊野新宮、天神神社、熊野神社の一棟と三宮神社、聖神社(祭神:少彦名命)の一棟です 。

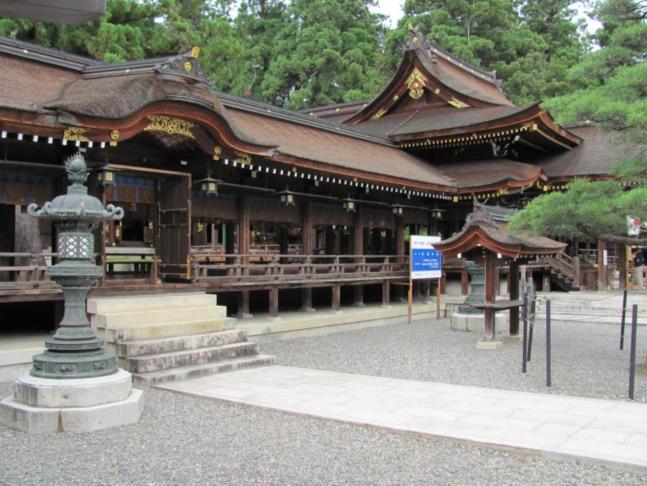

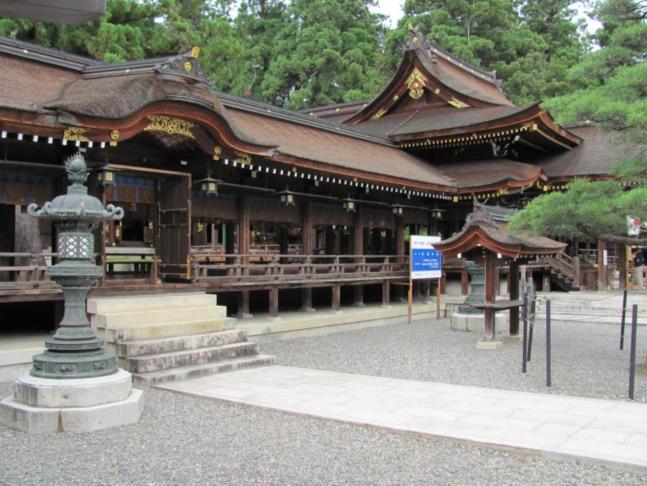

神楽殿が両翼を広げたように回廊が設けられていて、 神楽殿、幣殿、本殿と一列になっている形式 なので、 本殿は見えません 。

多賀大社の祭神は伊邪那岐大神・伊邪那美大神の男女2柱です。

『古事記』には、「かれ、その伊邪那岐大神は、淡海の多賀に坐すなり」と記されています。この箇所を三浦佑之氏は「そのイザナキも今は身を隠してしまわれての、淡海の多賀に坐すのじゃ」と口語訳しています。 (参照1)

『古事記』は和胴5年(712)に編纂されていますので、当時からこの多賀大社の存在が畿内一円に知られていたということなのでしょう。当日入手の資料によれば、「元々は多賀一帯の犬上郡を支配していた豪族犬上君(犬上氏)の祖神を祀っていたと思われます。犬上氏は第5次遣隋使・第1次遣唐使で知られる犬上御田鍬を排出している名族です。」 (資料2)

平安時代に編纂された『延喜式神名帳』に「多何神社二座」と記されているようです。この時代には2柱が祀られていたということがわかります (資料2) 。神社も変遷、進展していくのですね。

「お伊勢参らばお多賀へ参れ、お伊勢お多賀の子でござる」

「お伊勢七度、熊野へ三度、お多賀さまへは月参り」と、

室町時代中期に神仏習合が盛んになり 不動院が神宮寺として建立されると、神宮寺配下の坊人が全国にお札を配り、謡い歩いて宣伝し、この言葉を流行らせたのです。 (資料2)

多賀大社の2柱は、伊勢神宮の祭神である天照大神の両親になるわけです 。だからお伊勢はお多賀の子にあたるわけですね。なかなか宣伝上手です。 多賀大社信仰は中世以降、全国に広がって行き、庶民だけでなく武士階層にも広く浸透していったようです。

多賀大社文書 として、京極道誉や佐々木六角氏による社領寄進や安堵の文書、武田信玄の厄除け祈願文、織田信長の社領安堵状、豊臣秀吉による母大政所の病気平癒祈願文などが伝わっているそうです。 (資料2,3)

神楽殿ではご祈祷を受けている一群の人々が祈願されています。

回廊に懸けられた灯籠、銅製灯籠、拝殿の蟇股などに菊花紋が配されています。

神楽殿、回廊部の傍にいくつかの銅製灯籠が建てられていますが、寄進者、寄進年代の違いでしょうか灯籠を飾るデザインがそれぞれ違っていておもしろいものです。

灯籠の笠の蕨手部分に龍頭がデザインされているのを、この多賀大社で初めて目にしました。

境内の一角に2つの大釜が据えられています。

これらは徳川幕府が本殿以下の大造営と大修復工事を行ったときの遷宮記念に行われた 「御湯神事」の際の調度 と言い伝えられているものだそうです。

この大釜の近くに、

神輿と凰輦の納められた神輿庫、鐘楼があります。

境内すべてをくまなく探訪できたわけではありませんが、手軽に拝見できる主要な場所は大凡拝見できました。お多賀さんへは月参りというわけにはなかなかいきませんが、またあらためての機会に拝見できなかったところを探訪したいなと思っています。

つづく

参照資料

1)『古事記(上)全訳注』 次田真幸著 講談社学術文庫 p75

『口語訳古事記』 三浦佑之著 文藝春秋 p36

2)「俊乗坊重源の足跡を訪ねて 多賀大社と敏満寺」 2013.6.2

当日配布資料 主催:滋賀県教育委員会

3)「多賀大社の概略」(御神門近くに建てられている駒札)

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

たがゆいちゃん 公式ブログ

多賀大社 ホームページ

多賀大社 :ウィキペディア

J apanese rice planting festival 多賀大社 お田植祭 :YouTube

Taga Matsuri Festival 多賀まつり :YouTube

多賀大社古例大祭 :YouTube

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 滋賀・湖東 俊乗坊重源の足跡を訪ねて -1 敏満寺城跡、敏満寺遺跡 へ

探訪 [再録] 滋賀・湖東 俊乗坊重源の足跡を訪ねて -2 胡宮神社 へ

探訪 [再録] 滋賀・湖東 俊乗坊重源の足跡を訪ねて -4 多賀大社の後、村山たか、真如寺、延命地蔵尊 へ

多賀大社の前の通りには 「笑門」額の懸かった門 が設えてあります。

そして多賀大社の鳥居の傍らに、 大社境内全体の案内図 がかかげられています。

「そり橋」 (町指定文化財)があり、その両側に平らな橋も架かっています。 この太鼓橋は、太閤秀吉が多賀大社に寄せた信仰から、「太閤橋」とも呼ばれるようです。例祭には神輿が渡る神橋 ですが、人が渡るのも禁じられてはいない感じです。橋が大きいので、渡りやすいように適当な間隔で丸太が橋を横切って備えられていて、まあ何とか渡れるようになっています。

橋を渡ると境内への御神門に向かって、左手に天満神社があり、

右手には2つの社があります。 神門側が秋葉神社、塀寄りが愛宕神社 です。こちらはともにご神徳が火除け・防火なのです。

門をくぐると、 多賀町のキャラクター「たがゆいちゃん」 が出迎えてくれました。

正面に向かって左手に手水舎、右手に 「神馬舎」 が見えます。

「さざれ石」のモニュメント が建てられています。

さざれ石の学名は 石灰質角礫岩 だそうで、岐阜県春日村の産と説明碑に記されています。「長い年月の間に溶解した石灰石が多くの小石を集結して次第に大きく生長したもの」と言います。岐阜県揖斐川町の小林宗一翁が初めて発見したとのこと。

右手斜めのずっと奥には 「能舞殿」 があります。

寿命石と祈願の白石

俊乗坊重源は東大寺の大勧進を命じられたとき、大勧進で東大寺再建を完遂するために寿命守護を祈るために、この多賀大社に参籠したのです。

満願の暁に 『莚』の字の虫喰いのある柏葉を授かったのだとか。それで20年の延命を感得 し、大業をなし遂げたという故事が伝わっているようです。白石はそれにあやかり祈願のために奉じる人々が多いのです。たくさんの白石が囲みの中に置かれていました。

何日参籠すれば、満願となるのでしょうか。

寿命石の右手方向に 「年神神社」と「竃神社」 があります。

多賀大社を訪れた6月2日はちょうど、お田植祭の行事が行われていました。

本殿の背後、少し離れた位置にある 「神田」 で乙女達により田植えが行われていました。5,6人の乙女達が唱うのに合わせて、リズミカルに田植えが進められていました。

再び境内に戻り参道を歩きはじめると、 本殿の背後に「金咲稲荷神社」が祀られています 。稲荷大社の奥之院参道のミニ版のように、わずかの距離ですが朱塗りの鳥居が詰めて建てられいます。稲荷山で見慣れていますので、これを見るとお稲荷さんを身近に感じます。

本殿の透塀のすぐ外側に境内社が二棟建てられています。

熊野新宮、天神神社、熊野神社の一棟と三宮神社、聖神社(祭神:少彦名命)の一棟です 。

神楽殿が両翼を広げたように回廊が設けられていて、 神楽殿、幣殿、本殿と一列になっている形式 なので、 本殿は見えません 。

多賀大社の祭神は伊邪那岐大神・伊邪那美大神の男女2柱です。

『古事記』には、「かれ、その伊邪那岐大神は、淡海の多賀に坐すなり」と記されています。この箇所を三浦佑之氏は「そのイザナキも今は身を隠してしまわれての、淡海の多賀に坐すのじゃ」と口語訳しています。 (参照1)

『古事記』は和胴5年(712)に編纂されていますので、当時からこの多賀大社の存在が畿内一円に知られていたということなのでしょう。当日入手の資料によれば、「元々は多賀一帯の犬上郡を支配していた豪族犬上君(犬上氏)の祖神を祀っていたと思われます。犬上氏は第5次遣隋使・第1次遣唐使で知られる犬上御田鍬を排出している名族です。」 (資料2)

平安時代に編纂された『延喜式神名帳』に「多何神社二座」と記されているようです。この時代には2柱が祀られていたということがわかります (資料2) 。神社も変遷、進展していくのですね。

「お伊勢参らばお多賀へ参れ、お伊勢お多賀の子でござる」

「お伊勢七度、熊野へ三度、お多賀さまへは月参り」と、

室町時代中期に神仏習合が盛んになり 不動院が神宮寺として建立されると、神宮寺配下の坊人が全国にお札を配り、謡い歩いて宣伝し、この言葉を流行らせたのです。 (資料2)

多賀大社の2柱は、伊勢神宮の祭神である天照大神の両親になるわけです 。だからお伊勢はお多賀の子にあたるわけですね。なかなか宣伝上手です。 多賀大社信仰は中世以降、全国に広がって行き、庶民だけでなく武士階層にも広く浸透していったようです。

多賀大社文書 として、京極道誉や佐々木六角氏による社領寄進や安堵の文書、武田信玄の厄除け祈願文、織田信長の社領安堵状、豊臣秀吉による母大政所の病気平癒祈願文などが伝わっているそうです。 (資料2,3)

神楽殿ではご祈祷を受けている一群の人々が祈願されています。

回廊に懸けられた灯籠、銅製灯籠、拝殿の蟇股などに菊花紋が配されています。

神楽殿、回廊部の傍にいくつかの銅製灯籠が建てられていますが、寄進者、寄進年代の違いでしょうか灯籠を飾るデザインがそれぞれ違っていておもしろいものです。

灯籠の笠の蕨手部分に龍頭がデザインされているのを、この多賀大社で初めて目にしました。

境内の一角に2つの大釜が据えられています。

これらは徳川幕府が本殿以下の大造営と大修復工事を行ったときの遷宮記念に行われた 「御湯神事」の際の調度 と言い伝えられているものだそうです。

この大釜の近くに、

神輿と凰輦の納められた神輿庫、鐘楼があります。

境内すべてをくまなく探訪できたわけではありませんが、手軽に拝見できる主要な場所は大凡拝見できました。お多賀さんへは月参りというわけにはなかなかいきませんが、またあらためての機会に拝見できなかったところを探訪したいなと思っています。

つづく

参照資料

1)『古事記(上)全訳注』 次田真幸著 講談社学術文庫 p75

『口語訳古事記』 三浦佑之著 文藝春秋 p36

2)「俊乗坊重源の足跡を訪ねて 多賀大社と敏満寺」 2013.6.2

当日配布資料 主催:滋賀県教育委員会

3)「多賀大社の概略」(御神門近くに建てられている駒札)

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

たがゆいちゃん 公式ブログ

多賀大社 ホームページ

多賀大社 :ウィキペディア

J apanese rice planting festival 多賀大社 お田植祭 :YouTube

Taga Matsuri Festival 多賀まつり :YouTube

多賀大社古例大祭 :YouTube

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 滋賀・湖東 俊乗坊重源の足跡を訪ねて -1 敏満寺城跡、敏満寺遺跡 へ

探訪 [再録] 滋賀・湖東 俊乗坊重源の足跡を訪ねて -2 胡宮神社 へ

探訪 [再録] 滋賀・湖東 俊乗坊重源の足跡を訪ねて -4 多賀大社の後、村山たか、真如寺、延命地蔵尊 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.