PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

杣川沿いに県道4号線を「矢川橋」西詰まで行きます

。

杣川沿いに県道4号線を「矢川橋」西詰まで行きます

。

橋の手前の河川敷は芝生様のゲートボール場の感じに整備されています。

この甲南町矢川橋付近の川辺がかつては 「矢川津」 と呼ばれていたところだそうです。杣山で切り出された 木材は、「甲賀山作所」役所を経て、杣川の水運を利用してこの川津に運ばれてきた のです。現在「杣川」と呼ばれるこの川は、この辺りでは矢川と呼ばれていたのでしょう。だから「矢川津」です。

油日岳を源とし、水口町宇川地先で野洲川に合流します。野洲川の支流としては最大 。古くは「油日川」とも称されたようです。延長24km、流域面積は108平方kmだとか。

矢川の近辺には「甲賀杣」と呼ばれる山林が広がっていたのです。

切り出された木材は、矢川津~杣川~野洲川~琵琶湖~瀬田川~宇治川~(小椋池)~淀川~木津川と長い旅をして、平城京に至ったのです。切り出された巨木が、どれだけの人々の手と労力を経て、東大寺の柱や梁になったのでしょうか?

「天保義民メモリアルパーク」 が作られています。 (地図の番号5のところ)

この碑は、この記念碑の銘文によると 平成3年(1991)10月に天保義民の蜂起の後150年を経て、民衆の義挙を顕彰するために建立された のです。

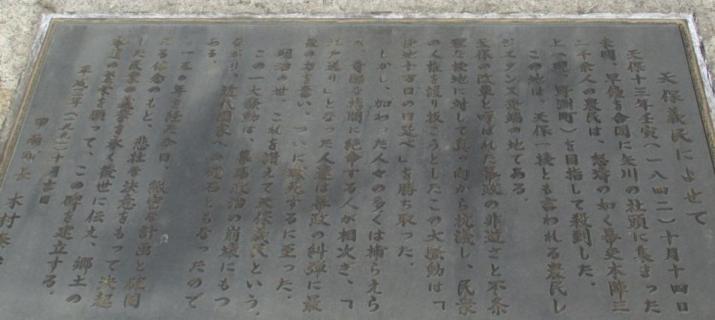

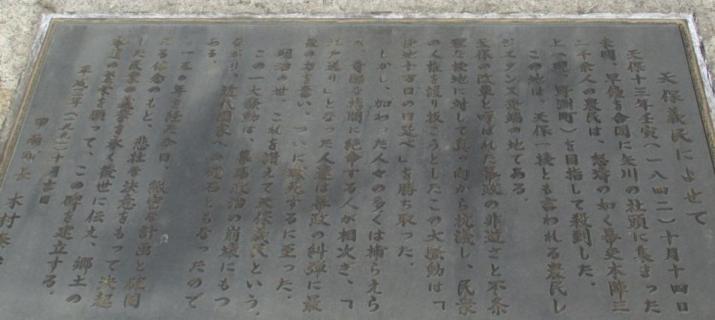

「天保13年壬寅(1842)10月14日未明、早鐘を合図に矢川の社頭に集まった二千余人の農民は、怒濤の如く幕吏本陣三上(現、野洲町)を目指して殺到した。

この地は、天保一揆とも言われる農民レジスタンス発端の地である。」と銘板の冒頭に記されています。この一揆で農民達が獲得した 「検地十万日の日延べ」という成果 を考えると、この碑の建立は、その約束日数の半ばをやっと越えた時点だったということになります。この2015年初頭では単純計算でやっと63,000余日です。逆に考えると、時の政権の約束事というものが、場当たり的な集束策のきれい事の表現、辻褄合わせの絵空事だったか・・・・。政権の面子を取り繕っただけだったのですね。世の中ガラリと激変したのですから。政権の約束が如何に空疎なものかが実感できます。

奇しくも、昨年に 「天保義民之碑」を探訪したことと結びつく機会 となりました。この探訪のタイトルを見て、参加申し込みをした時点では意識していなかったモニュメントを見る機会となり、ラッキーでした。

銅板のレリーフ がはめ込まれています。 一揆のシーンを描いたもの です。

それでは、県道128号線を渡って、杣川東岸の北に位置する 「矢川の社頭」つまり「矢川神社」 の探訪です。 (地図の番号4のところ)

「式内矢川神社」の石標 が立ち、真っ直ぐに参道が延びています。

石造鳥居の先で「砂川」という小川に架かる橋を渡り、両側に赤い幟の立てられた参道を進みます。

すると、立派な 石造太鼓橋 が小川に架かっています。

その右手には参拝者のための 平石橋 が併せて架けられています。多賀大社の太閤橋(太鼓橋)のときとは違い、さすがにこの太鼓橋を渡るなんてことにはチャレンジしませんでした。

矢川神社の実質的な境内は、石垣の築かれた一段高いところにあるのです。

塀で囲まれていたとしたら、この神社自体が一種の城郭になる感じです。

石垣の傍に大きな説明碑が建てられています。

神社名の上には、「甲賀開拓の祖神」と刻されています 。冒頭石標に記されていますが、 矢川神社は「延喜式神名帳」に記載される甲賀八座の一社です 。前回触れていますが、 中世には「杣三社」の一社 でした。この周辺の諸村を結びつける精神的な核となる神社だったのです。それ故に、天保の一揆に際しては、この神社の社頭に集結したのでしょう。

碑には「中世を通じて甲賀武士団の崇敬を受け、甲賀中惣の参会が、しばしば当社において行われた。江戸時代には水口藩の崇敬社に定められ社殿の造営・境内の整備が進められた。」と記されています。

矢川神社楼門

間口三間、側面二間で、ここも 新宮神社表門と同じ入母屋造茅葺き です。ここは当初本来の二階造り楼門だったのです。説明板に文禄年間(1592~1596)の大風で上階を失い、このような形になったと記されています。現在の楼門は、工事期間4年に及ぶ解体補修作業を経ているのです。その前に滋賀県指定有形文化財に指定されています。(昭和41年/1966年) (資料1)

この楼門建立は奈良県天理市周辺の住人が矢川神社に雨乞い祈願をしそれが成就した返礼として寄進したものだそうです。「古へ大和国布留の社の辺り、五十余村の人々当社の威様を伝え聞て、一年大旱に当社へ祈雨し、其神徳に報いて楼門を建立し」という経緯が享保8年(1723)の社蔵文書「矢川雑記」に記録されているそうです。その建立時期は記録によると1472年としているそうですが、解体修理の過程で発見された楼門の木組みにあった複数の墨書から、文明年間の1481年に組立が開始され、1482年に完成したことが判明したのです。 (資料1)

新宮神社の表門との違いの一つは、こちらの楼門には蟇股が組み込まれていないことにまず気づきました。

一段高い境内の内側から楼門を眺めた景色

この楼門も格子天井になっています。

楼門をくぐると、

正面には拝殿

正面には拝殿

右側に手水舎

右側に手水舎

手水舎の東側奥に社務所の建物が見えます。そこは明治以前には「矢川寺」があった場所のようです。

拝殿で見た一つの蟇股の透かし彫りです。

本殿に向かいます。

本殿 三間社流造、間口三間奥行三間

(おおなむちのみこと) と矢川枝姫命 (やかわえひめのみこと) 。

矢川枝姫命は、八河江比売、矢河枝比売とも記されるようです。杣川水系の司水神として矢川津の地に祀られた守り神なのです。 (資料1,2)

本殿にさらに近づいて見上げてみて、その見応えにわくわくです。

水口藩の崇敬社になった ところがやはり反映しているのでしょうか。社殿に施された彫刻がかなり見応えがあります。そのすべてを克明に写真に納めたいところですが、時間がそれほど充分にはなかったので、できる範囲で撮ってみました。再訪して時間にせかされずに写真を撮ってみたいと思うところです。

この木鼻と木組みは修復されたようです。蟇股には見応えのある彫刻が沢山あります。

この神を乗せて飛翔する鶴。その脚が真っ直ぐに後方に伸びています。こんな意匠を見るのは初めてです。

正面・向拝所の蟇股。龍の顔は穏やかな印象のもの。

この蟇股は童子像のようです。

ダイナミックなのですが、欠落がありそうな蟇股。亀の背に人物が乗っている様に見えるのですが・・・・。

こんな鶴の姿も蟇股に透かし彫りされています。

更に麒麟?

更に麒麟?

鳳凰か・・・。

鳳凰か・・・。

本殿の側面を眺めると、流造の屋根の下、扠首束の両側には草花、登る鯉、獅子、岸壁や流水文などが透かし彫りされていて絢爛としています。この部分が彫刻で装飾されているのも、私にはめずらしい印象です。

側面の蟇股もすべて彫刻が施されています。

左右の脇障子にも、虎と龍が彫られています 。実に見応えのある本殿の装飾です。

境内を眺めると、こんな建物も楼門を入った左側の方向に並べて建ててあります。

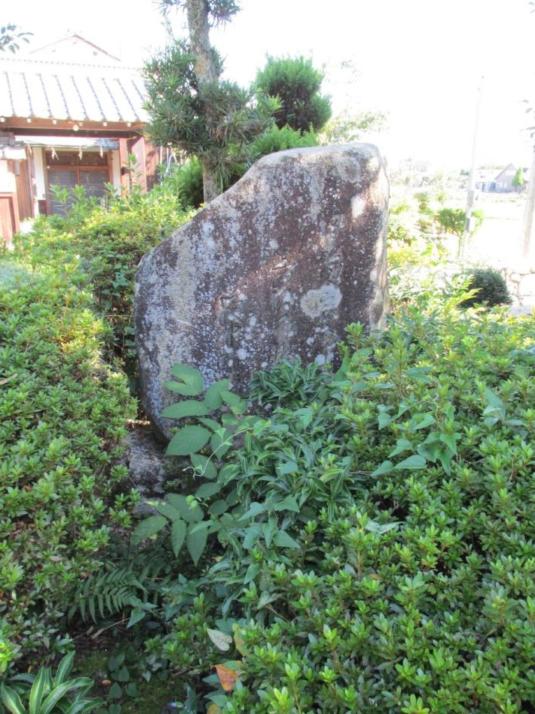

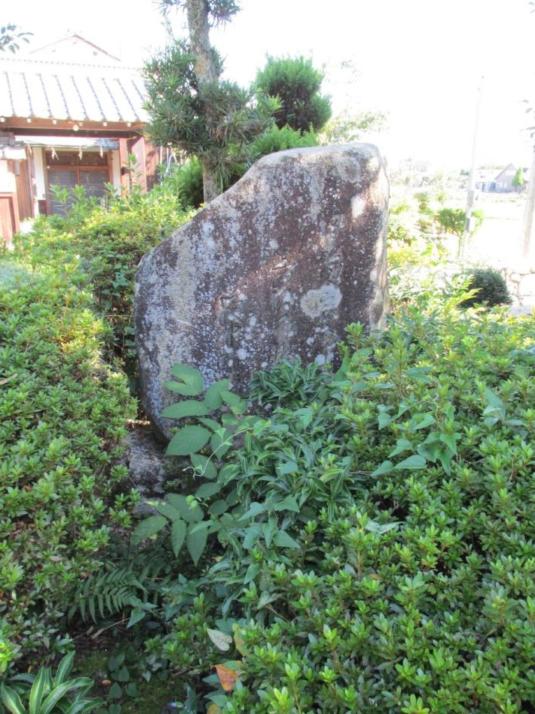

さらに境内には、 蕪村の句碑 が建てられています。 (資料2)

甲賀衆のしのびの賭や夜半の秋 蕪村

これは 「蕪村没後二百年記念」として 、昭和57年12月に滋賀県俳文学研究会が建立されたものです。

(句碑背面の記載より)

この句は、天明4年(1748)高井几菫編『蕪村句集』(巻之下)に収録されているようです。 (資料3)

そして、 「甲賀郡中惣遺跡群」 と刻された石標も建てられています。

矢川神社からは、もう一つの杣の六地蔵の傍を経由し次の探訪地に向かいました。

1599

つづく

参照資料

1) 当日の配付資料「探訪 [近江水の宝] 杣の里をゆく -矢川神社・矢川津-」

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

2) 矢川神社 :「滋賀県神社庁」

3) 蕪村俳句集 『蕪翁句集』 巻之下 几薫著 :「Trebess Asia Online(TAO)」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

甲賀衆のしのびの賭や夜半の秋 :「増殖する俳句歳時記」

広報あいこうか 図書館だより 2008年11月 :「甲賀市」

高井几薫 :ウィキペディア

近江天保一揆の史蹟巡り :「近江の散策」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 滋賀・湖東 杣の里をゆく -1 杣川・甲南大橋・伊勢街道常夜燈・新宮城・新宮神社 へ

探訪 [再録] 滋賀・湖東 杣の里をゆく -2 新宮神社表門・古代の埋もれ木・杉谷川 へ

探訪 [再録] 滋賀・湖東 杣の里をゆく -4 地蔵堂・甲南ふれあいの館・浄福寺 へ

杣川沿いに県道4号線を「矢川橋」西詰まで行きます

。

杣川沿いに県道4号線を「矢川橋」西詰まで行きます

。橋の手前の河川敷は芝生様のゲートボール場の感じに整備されています。

この甲南町矢川橋付近の川辺がかつては 「矢川津」 と呼ばれていたところだそうです。杣山で切り出された 木材は、「甲賀山作所」役所を経て、杣川の水運を利用してこの川津に運ばれてきた のです。現在「杣川」と呼ばれるこの川は、この辺りでは矢川と呼ばれていたのでしょう。だから「矢川津」です。

油日岳を源とし、水口町宇川地先で野洲川に合流します。野洲川の支流としては最大 。古くは「油日川」とも称されたようです。延長24km、流域面積は108平方kmだとか。

矢川の近辺には「甲賀杣」と呼ばれる山林が広がっていたのです。

切り出された木材は、矢川津~杣川~野洲川~琵琶湖~瀬田川~宇治川~(小椋池)~淀川~木津川と長い旅をして、平城京に至ったのです。切り出された巨木が、どれだけの人々の手と労力を経て、東大寺の柱や梁になったのでしょうか?

「天保義民メモリアルパーク」 が作られています。 (地図の番号5のところ)

この碑は、この記念碑の銘文によると 平成3年(1991)10月に天保義民の蜂起の後150年を経て、民衆の義挙を顕彰するために建立された のです。

「天保13年壬寅(1842)10月14日未明、早鐘を合図に矢川の社頭に集まった二千余人の農民は、怒濤の如く幕吏本陣三上(現、野洲町)を目指して殺到した。

この地は、天保一揆とも言われる農民レジスタンス発端の地である。」と銘板の冒頭に記されています。この一揆で農民達が獲得した 「検地十万日の日延べ」という成果 を考えると、この碑の建立は、その約束日数の半ばをやっと越えた時点だったということになります。この2015年初頭では単純計算でやっと63,000余日です。逆に考えると、時の政権の約束事というものが、場当たり的な集束策のきれい事の表現、辻褄合わせの絵空事だったか・・・・。政権の面子を取り繕っただけだったのですね。世の中ガラリと激変したのですから。政権の約束が如何に空疎なものかが実感できます。

奇しくも、昨年に 「天保義民之碑」を探訪したことと結びつく機会 となりました。この探訪のタイトルを見て、参加申し込みをした時点では意識していなかったモニュメントを見る機会となり、ラッキーでした。

銅板のレリーフ がはめ込まれています。 一揆のシーンを描いたもの です。

それでは、県道128号線を渡って、杣川東岸の北に位置する 「矢川の社頭」つまり「矢川神社」 の探訪です。 (地図の番号4のところ)

「式内矢川神社」の石標 が立ち、真っ直ぐに参道が延びています。

石造鳥居の先で「砂川」という小川に架かる橋を渡り、両側に赤い幟の立てられた参道を進みます。

すると、立派な 石造太鼓橋 が小川に架かっています。

その右手には参拝者のための 平石橋 が併せて架けられています。多賀大社の太閤橋(太鼓橋)のときとは違い、さすがにこの太鼓橋を渡るなんてことにはチャレンジしませんでした。

矢川神社の実質的な境内は、石垣の築かれた一段高いところにあるのです。

塀で囲まれていたとしたら、この神社自体が一種の城郭になる感じです。

石垣の傍に大きな説明碑が建てられています。

神社名の上には、「甲賀開拓の祖神」と刻されています 。冒頭石標に記されていますが、 矢川神社は「延喜式神名帳」に記載される甲賀八座の一社です 。前回触れていますが、 中世には「杣三社」の一社 でした。この周辺の諸村を結びつける精神的な核となる神社だったのです。それ故に、天保の一揆に際しては、この神社の社頭に集結したのでしょう。

碑には「中世を通じて甲賀武士団の崇敬を受け、甲賀中惣の参会が、しばしば当社において行われた。江戸時代には水口藩の崇敬社に定められ社殿の造営・境内の整備が進められた。」と記されています。

矢川神社楼門

間口三間、側面二間で、ここも 新宮神社表門と同じ入母屋造茅葺き です。ここは当初本来の二階造り楼門だったのです。説明板に文禄年間(1592~1596)の大風で上階を失い、このような形になったと記されています。現在の楼門は、工事期間4年に及ぶ解体補修作業を経ているのです。その前に滋賀県指定有形文化財に指定されています。(昭和41年/1966年) (資料1)

この楼門建立は奈良県天理市周辺の住人が矢川神社に雨乞い祈願をしそれが成就した返礼として寄進したものだそうです。「古へ大和国布留の社の辺り、五十余村の人々当社の威様を伝え聞て、一年大旱に当社へ祈雨し、其神徳に報いて楼門を建立し」という経緯が享保8年(1723)の社蔵文書「矢川雑記」に記録されているそうです。その建立時期は記録によると1472年としているそうですが、解体修理の過程で発見された楼門の木組みにあった複数の墨書から、文明年間の1481年に組立が開始され、1482年に完成したことが判明したのです。 (資料1)

新宮神社の表門との違いの一つは、こちらの楼門には蟇股が組み込まれていないことにまず気づきました。

一段高い境内の内側から楼門を眺めた景色

この楼門も格子天井になっています。

楼門をくぐると、

正面には拝殿

正面には拝殿

右側に手水舎

右側に手水舎

手水舎の東側奥に社務所の建物が見えます。そこは明治以前には「矢川寺」があった場所のようです。

拝殿で見た一つの蟇股の透かし彫りです。

本殿に向かいます。

本殿 三間社流造、間口三間奥行三間

(おおなむちのみこと) と矢川枝姫命 (やかわえひめのみこと) 。

矢川枝姫命は、八河江比売、矢河枝比売とも記されるようです。杣川水系の司水神として矢川津の地に祀られた守り神なのです。 (資料1,2)

本殿にさらに近づいて見上げてみて、その見応えにわくわくです。

水口藩の崇敬社になった ところがやはり反映しているのでしょうか。社殿に施された彫刻がかなり見応えがあります。そのすべてを克明に写真に納めたいところですが、時間がそれほど充分にはなかったので、できる範囲で撮ってみました。再訪して時間にせかされずに写真を撮ってみたいと思うところです。

この木鼻と木組みは修復されたようです。蟇股には見応えのある彫刻が沢山あります。

この神を乗せて飛翔する鶴。その脚が真っ直ぐに後方に伸びています。こんな意匠を見るのは初めてです。

正面・向拝所の蟇股。龍の顔は穏やかな印象のもの。

この蟇股は童子像のようです。

ダイナミックなのですが、欠落がありそうな蟇股。亀の背に人物が乗っている様に見えるのですが・・・・。

こんな鶴の姿も蟇股に透かし彫りされています。

更に麒麟?

更に麒麟?

鳳凰か・・・。

鳳凰か・・・。

本殿の側面を眺めると、流造の屋根の下、扠首束の両側には草花、登る鯉、獅子、岸壁や流水文などが透かし彫りされていて絢爛としています。この部分が彫刻で装飾されているのも、私にはめずらしい印象です。

側面の蟇股もすべて彫刻が施されています。

左右の脇障子にも、虎と龍が彫られています 。実に見応えのある本殿の装飾です。

境内を眺めると、こんな建物も楼門を入った左側の方向に並べて建ててあります。

さらに境内には、 蕪村の句碑 が建てられています。 (資料2)

甲賀衆のしのびの賭や夜半の秋 蕪村

これは 「蕪村没後二百年記念」として 、昭和57年12月に滋賀県俳文学研究会が建立されたものです。

(句碑背面の記載より)

この句は、天明4年(1748)高井几菫編『蕪村句集』(巻之下)に収録されているようです。 (資料3)

そして、 「甲賀郡中惣遺跡群」 と刻された石標も建てられています。

矢川神社からは、もう一つの杣の六地蔵の傍を経由し次の探訪地に向かいました。

1599

つづく

参照資料

1) 当日の配付資料「探訪 [近江水の宝] 杣の里をゆく -矢川神社・矢川津-」

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

2) 矢川神社 :「滋賀県神社庁」

3) 蕪村俳句集 『蕪翁句集』 巻之下 几薫著 :「Trebess Asia Online(TAO)」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

甲賀衆のしのびの賭や夜半の秋 :「増殖する俳句歳時記」

広報あいこうか 図書館だより 2008年11月 :「甲賀市」

高井几薫 :ウィキペディア

近江天保一揆の史蹟巡り :「近江の散策」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 滋賀・湖東 杣の里をゆく -1 杣川・甲南大橋・伊勢街道常夜燈・新宮城・新宮神社 へ

探訪 [再録] 滋賀・湖東 杣の里をゆく -2 新宮神社表門・古代の埋もれ木・杉谷川 へ

探訪 [再録] 滋賀・湖東 杣の里をゆく -4 地蔵堂・甲南ふれあいの館・浄福寺 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.