PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

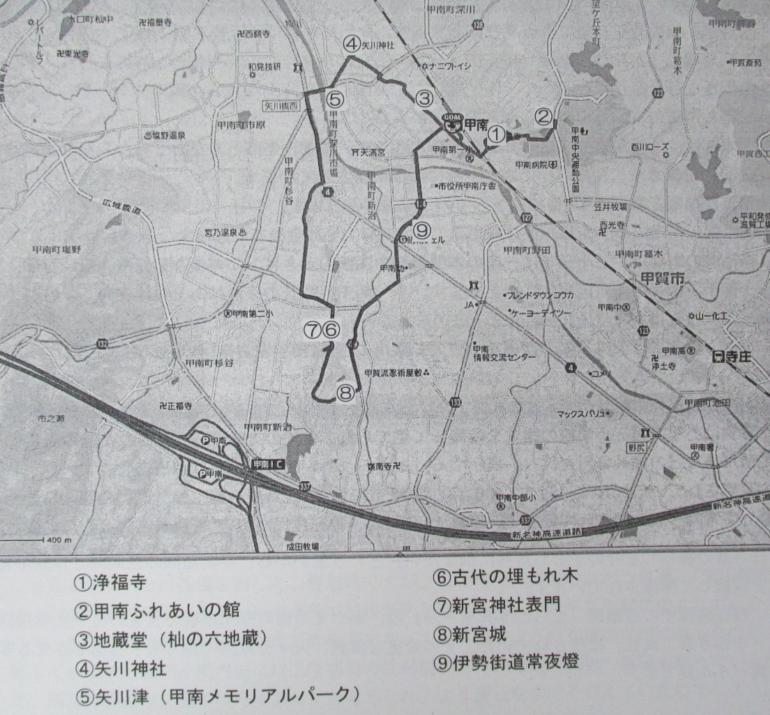

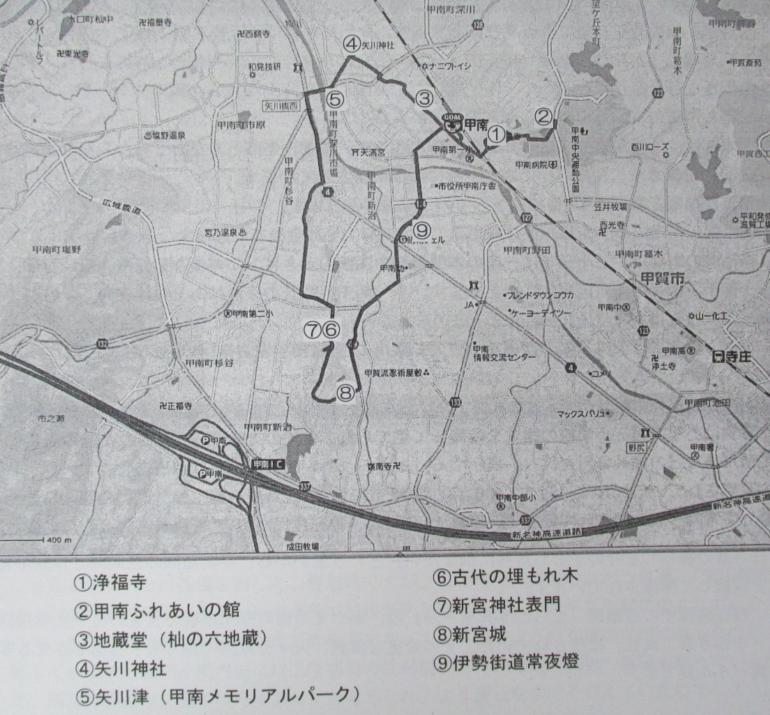

カテゴリ: 探訪 [再録]

矢川神社を出た後、道端に咲く花や民家の庭の石灯籠を眺めながら、杣の六地蔵のもう一つに向かいました。そこはJR甲南駅に近いところにあります。

深川にある第三番札所「地蔵堂」です。 (地図の番号3のところ)

通りに面して御堂が建っているだけです。今回は残念ながら地蔵尊を拝見できませんでした。前回ご紹介した第二番札所・善願寺は通過しただけでしたが、ここで前回ご紹介したような説明を拝聴しました。

地蔵堂の並びに「愛宕宮」と刻された自然石が建てられています 。愛宕宮はたぶん愛宕神社のことなのでしょうね。

地蔵堂の屋根が葺き替えられたのか、まだ新しい感じです。獅子口は2本の綾筋の上部の経の巻と下部の中央に「卍」が陽刻されています。お地蔵様を祀る小祠・お堂で一番よく見かけます。日本では仏教のシンボルマークです。大棟には鯱がのっています。

その後最後の探訪先「浄福寺」の前に、「甲南ふれあいの館」に向かいます。

「国宝十一面千手観世音」と刻された石標 が建てられています。

その道の先に案内板と駒札が並んでいます。

この案内板のところから左の道を進むと、浄福寺への石段があります。今回は右の坂道を上っていくことになりました。

石標に「国宝」と陰刻されていたのは、かつての指定基準のものだったようです。現在は国の重要文化財に指定されています。

甲南ふれあいの館 (地図の番号2のところ)

この建物は道路の傍にあり、道路を横断したところが「甲南中央運動公園」です。

この建物は、甲南第三小学校の講堂がここに移築されて、地元の人々から寄贈された民具資料などを保存・展示されている施設でした。

明治~昭和の時代を懐かしく思い出させる生活用具が集められた区画があります。

鋸が甲賀の産業として発展していたということをこの展示区画で知りました。

鋸の実物を数多く展示するとともに、鋸の製造工程の説明パネルや製造工程の一部を人形でプレゼンしたところ、また製造工具類が展示されていて、なかなか面白い箇所です。

ここは一見の価値ありです。

前挽鋸を使っている有名な絵があります。引用します。 (資料1)

葛飾北斎の描く「冨獄三十六景」の一つ、「遠江 山中」です。

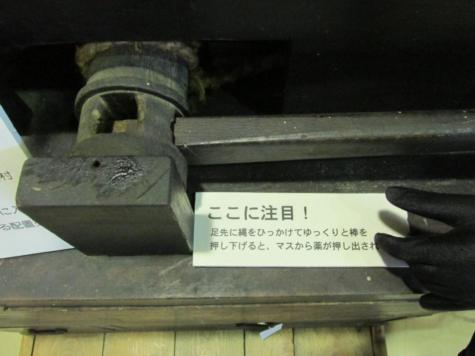

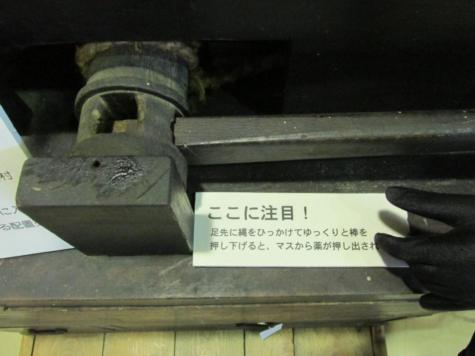

「甲賀のくすり」 その手工業的な製造機械の展示も興味深いものです。

「置き薬」というなつかしい名前を久々に目にしました。

ちょっと脇道に逸れますが、忍術の伝書『万川集海』には、忍者の薬のことが記載されているそうです。甲賀のくすりは忍者の常備薬の工夫・独自加工にそのルーツがあるようです。

また、 甲賀市には「くすり学習館」というのがあるのです 。復習で調べていて知りました。 「くすり学習館」はこちらからご覧ください。

「浄福寺」の境内には裏手の方からアプローチすることになりました。

本堂

現在は「峯の堂公園」と称される区域の中、杣街道を一望できる高台の場所に境内があります 。

「寺伝によれば、延暦7年(788)天台宗開祖、伝教大師最澄上人が比叡山延暦寺根本中堂を建てるための用材を求めて甲賀の杣谷に来られ、その時紫雲たなびき金色に光る山があり、霊地として開かれた寺が現在の浄福寺です。」 (資料3,4)

本尊の十一面千手観音像は坐像の寄木造り で、頭部・体部ともに左右2材からなるそうで、この地で得た用材で本尊が刻まれたという伝承があるそうです。

この本尊は、33年に1度の本開帳や中開帳のときにしか拝見できない 秘仏 でした。そのため、今回は拝見ならず。本堂の外見だけを見聞しました。

甲賀郡三十三所巡礼の第16番札所金光山浄福寺としての扁額が掛けられています。

そこに記されているご詠歌は次の歌です。

里の名は うべも深川 (ふかわ) の 底までも それ金光の 照らすなるべし

境内にある説明板 。本尊の写真が載せてあります。

向拝の木鼻や蟇股はシンプルなデザインのものです。建立年代が古いことと相応しているようです。

毛むくじゃらの顔貌の鬼瓦もおもしろい。

本堂の前には、表参道のちょっと勾配のある石段が真っ直ぐに連なっています。

これは帰りに下から撮った石段です。

上りきった石段のすぐ傍からは 西~南西方向が一望できます 。かつては杣街道がはっきりと眺められたことでしょう。

本堂より南側には、鐘楼、御堂、三つの小社の入った覆屋があります。

本堂と御堂は渡り廊下で結ばれています。

境内の南端には、 顕彰碑として「天保義民 田中安右衞門碑」があります。

その傍にある説明板で深川の庄屋として一揆の指導者の一人であり、江戸送りとなった途中でなくなった人物だということがわかります。

石碑の裏面には、その経緯が刻されています。

石碑の裏面には、その経緯が刻されています。

大きい宝篋印塔も建立されていますが、不詳。

これで今回の探訪は地図のルートの探訪地を番号逆順で巡り、JR甲南駅に戻ることになりました。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 富嶽三十六景 :ウィキペディア

2) 滋賀のくすりの歴史 :「滋賀県薬業協会」

忍者が育てたくすりの里 :「甲賀流忍者屋敷」

3) 当日の配付資料「探訪 [近江水の宝] 杣の里をゆく -矢川神社・矢川津-」

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

4) 浄福寺 :「たいむとりっぷ甲賀」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

愛宕神社 :ウィキペディア

甲賀西国観音霊場案内記 :「今きらめきはじめる 甲賀」

鋸 :ウィキペディア

鋸の解説・用語 :「河合のこぎり店」

卍 :ウィキペディア

甲賀の自然は薬草の宝庫 :「甲賀流忍術屋敷」

近江天保一揆 :ウィキペディア

「江戸送りとなった義民」の項の5番目に名前が載っています。

天保義民の碑 :「たいむとりっぷ 甲賀」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 滋賀・湖東 杣の里をゆく -1 杣川・甲南大橋・伊勢街道常夜燈・新宮城・新宮神社 へ

探訪 [再録] 滋賀・湖東 杣の里をゆく -2 新宮神社表門・古代の埋もれ木・杉谷川 へ

探訪 [再録] 滋賀・湖東 杣の里をゆく -3 矢川津・天保義民メモリアルパーク・矢川神社 へ

矢川神社を出た後、道端に咲く花や民家の庭の石灯籠を眺めながら、杣の六地蔵のもう一つに向かいました。そこはJR甲南駅に近いところにあります。

深川にある第三番札所「地蔵堂」です。 (地図の番号3のところ)

通りに面して御堂が建っているだけです。今回は残念ながら地蔵尊を拝見できませんでした。前回ご紹介した第二番札所・善願寺は通過しただけでしたが、ここで前回ご紹介したような説明を拝聴しました。

地蔵堂の並びに「愛宕宮」と刻された自然石が建てられています 。愛宕宮はたぶん愛宕神社のことなのでしょうね。

地蔵堂の屋根が葺き替えられたのか、まだ新しい感じです。獅子口は2本の綾筋の上部の経の巻と下部の中央に「卍」が陽刻されています。お地蔵様を祀る小祠・お堂で一番よく見かけます。日本では仏教のシンボルマークです。大棟には鯱がのっています。

その後最後の探訪先「浄福寺」の前に、「甲南ふれあいの館」に向かいます。

「国宝十一面千手観世音」と刻された石標 が建てられています。

その道の先に案内板と駒札が並んでいます。

この案内板のところから左の道を進むと、浄福寺への石段があります。今回は右の坂道を上っていくことになりました。

石標に「国宝」と陰刻されていたのは、かつての指定基準のものだったようです。現在は国の重要文化財に指定されています。

甲南ふれあいの館 (地図の番号2のところ)

この建物は道路の傍にあり、道路を横断したところが「甲南中央運動公園」です。

この建物は、甲南第三小学校の講堂がここに移築されて、地元の人々から寄贈された民具資料などを保存・展示されている施設でした。

明治~昭和の時代を懐かしく思い出させる生活用具が集められた区画があります。

鋸が甲賀の産業として発展していたということをこの展示区画で知りました。

鋸の実物を数多く展示するとともに、鋸の製造工程の説明パネルや製造工程の一部を人形でプレゼンしたところ、また製造工具類が展示されていて、なかなか面白い箇所です。

ここは一見の価値ありです。

前挽鋸を使っている有名な絵があります。引用します。 (資料1)

葛飾北斎の描く「冨獄三十六景」の一つ、「遠江 山中」です。

「甲賀のくすり」 その手工業的な製造機械の展示も興味深いものです。

「置き薬」というなつかしい名前を久々に目にしました。

ちょっと脇道に逸れますが、忍術の伝書『万川集海』には、忍者の薬のことが記載されているそうです。甲賀のくすりは忍者の常備薬の工夫・独自加工にそのルーツがあるようです。

また、 甲賀市には「くすり学習館」というのがあるのです 。復習で調べていて知りました。 「くすり学習館」はこちらからご覧ください。

「浄福寺」の境内には裏手の方からアプローチすることになりました。

本堂

現在は「峯の堂公園」と称される区域の中、杣街道を一望できる高台の場所に境内があります 。

「寺伝によれば、延暦7年(788)天台宗開祖、伝教大師最澄上人が比叡山延暦寺根本中堂を建てるための用材を求めて甲賀の杣谷に来られ、その時紫雲たなびき金色に光る山があり、霊地として開かれた寺が現在の浄福寺です。」 (資料3,4)

本尊の十一面千手観音像は坐像の寄木造り で、頭部・体部ともに左右2材からなるそうで、この地で得た用材で本尊が刻まれたという伝承があるそうです。

この本尊は、33年に1度の本開帳や中開帳のときにしか拝見できない 秘仏 でした。そのため、今回は拝見ならず。本堂の外見だけを見聞しました。

甲賀郡三十三所巡礼の第16番札所金光山浄福寺としての扁額が掛けられています。

そこに記されているご詠歌は次の歌です。

里の名は うべも深川 (ふかわ) の 底までも それ金光の 照らすなるべし

境内にある説明板 。本尊の写真が載せてあります。

向拝の木鼻や蟇股はシンプルなデザインのものです。建立年代が古いことと相応しているようです。

毛むくじゃらの顔貌の鬼瓦もおもしろい。

本堂の前には、表参道のちょっと勾配のある石段が真っ直ぐに連なっています。

これは帰りに下から撮った石段です。

上りきった石段のすぐ傍からは 西~南西方向が一望できます 。かつては杣街道がはっきりと眺められたことでしょう。

本堂より南側には、鐘楼、御堂、三つの小社の入った覆屋があります。

本堂と御堂は渡り廊下で結ばれています。

境内の南端には、 顕彰碑として「天保義民 田中安右衞門碑」があります。

その傍にある説明板で深川の庄屋として一揆の指導者の一人であり、江戸送りとなった途中でなくなった人物だということがわかります。

石碑の裏面には、その経緯が刻されています。

石碑の裏面には、その経緯が刻されています。

大きい宝篋印塔も建立されていますが、不詳。

これで今回の探訪は地図のルートの探訪地を番号逆順で巡り、JR甲南駅に戻ることになりました。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 富嶽三十六景 :ウィキペディア

2) 滋賀のくすりの歴史 :「滋賀県薬業協会」

忍者が育てたくすりの里 :「甲賀流忍者屋敷」

3) 当日の配付資料「探訪 [近江水の宝] 杣の里をゆく -矢川神社・矢川津-」

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

4) 浄福寺 :「たいむとりっぷ甲賀」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

愛宕神社 :ウィキペディア

甲賀西国観音霊場案内記 :「今きらめきはじめる 甲賀」

鋸 :ウィキペディア

鋸の解説・用語 :「河合のこぎり店」

卍 :ウィキペディア

甲賀の自然は薬草の宝庫 :「甲賀流忍術屋敷」

近江天保一揆 :ウィキペディア

「江戸送りとなった義民」の項の5番目に名前が載っています。

天保義民の碑 :「たいむとりっぷ 甲賀」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 滋賀・湖東 杣の里をゆく -1 杣川・甲南大橋・伊勢街道常夜燈・新宮城・新宮神社 へ

探訪 [再録] 滋賀・湖東 杣の里をゆく -2 新宮神社表門・古代の埋もれ木・杉谷川 へ

探訪 [再録] 滋賀・湖東 杣の里をゆく -3 矢川津・天保義民メモリアルパーク・矢川神社 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.