PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

「成菩提院」はJR柏原駅の北方向にあり、中山道柏原宿からは八幡神社前の交差点から線路を越え、道路標識を見て左に回り込んでいきます。 お寺への途中にはこちらにも「日枝神社」があります。その少し先に成菩提院の山門が見えます。

所在地の地図(Mapion)はこちらをご覧ください。

冒頭の画像は、 「寂照山成菩提院」の山門 。山号・寺名を刻した大きな石標の左側に、 「寺院跡 談義所遺跡」の石標 も立っています。

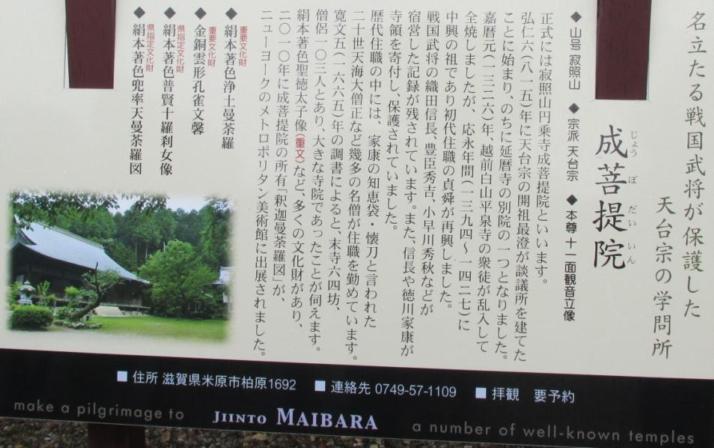

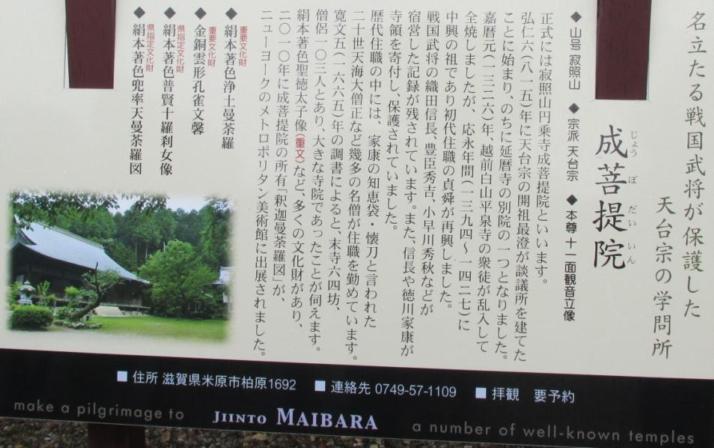

拝観の折にいただいたリーフレットによれば、 正式には「寂照山円乗寺成菩提院」と称します 。

天台宗の談義所として鎌倉時代には隆盛していた ようです。談義所つまり 天台宗の学問所 で、ここは別院だったのです。

この寺も、幾多の寺院と同様に、他宗衆徒による破壊、火災による焼失、豪雪による倒壊などの苦難に遭遇してきました。その都度再興・再建が繰り返されて六百有余年を経てきたといいます。 (資料1)

門前には当寺の 案内説明板 があります。

山門左側手前に見える背の 低い石柱には「下馬」と刻されています 。

山門がまず見応えがあります。

屋根は切妻桟瓦葺きで棟には鯱が置かれ、鬼瓦の鬼の相貌がおもしろい。

一間一戸の薬医門です。切妻の合掌部にある懸魚とその周辺、下方の脇懸魚などしっかりと装飾彫刻が施されています。

山門には、「寂照山」の扁額が掛けられています。

その手前の頭貫の蟇股には麒麟の彫刻でしょうか。疾駆する躍動感があります。

山門を入り境内側からみた山門の蟇股のひとつ。

山門の小屋根の獅子口です。その経の巻の箇所と軒瓦には菊紋が装飾されています。

ネットで調べてみると、天台宗の宗章は16菊と3つの星を組み合わせた「 三諦章 (さんたいしょう) 」と称されるものでした。 (資料2)

成菩提院の本堂の拝観は、この建物(客殿)の玄関を入ります。

ちょっとおもしろい意匠の石灯籠が玄関の右斜め前に置かれています。

手許の本とネットで調べて 「善導寺形」と称される石灯籠のタイプ だと思います。笠の上に、 請花なしに宝珠がぽんと置かれ 、 火袋には茶道具 がレリーフされています。火袋の下の 中台の側面にはハートマーク が深く彫り込まれています。 竿の部分が樽形で竿の上端の蓮弁と下端の反花の箇所が鏡餅のような丸みを帯びた形状 です。このタイプの石灯籠はそれほどポピュラーとは思いません。おもしろい特徴を持つ石灯籠です。 (資料3)

唐破風の屋根の鬼板と兎毛通、蟇股の装飾的彫刻もなかなかのものです。

本堂内は撮影禁止でしたので、外観だけです。

大型方丈形式の書院風本堂 。屋根は入母屋造りで銅板葺。文政8年(1825)の大雪で本堂が倒壊したあと、1853~1860年に再建竣工された本堂です。 (資料1)

本尊は十一面観音です。

後の時代に、徳川家康の参謀といわれた 天海大僧正がこの寺の住職を務めた時期があるそうです。

この成菩提院は数々の武将が宿泊所として利用しています。

永禄11年(1568)織田信長が上洛の際に往路・復路ともに宿泊。手許の『新訂 信長公記』を繙くと、巻一の「信長御入洛十余日の内に五畿内隣国仰せ付けられ、征夷将軍に備へらるるの事」の条に、「(九月)廿一日、既に御馬を進められ、柏原上菩提院御着座」とあり、そして「信長御感状御頂戴の事」の条に、「(十月)廿七日、柏原上菩提院御泊り」と記されています。 (資料4)

また、豊臣秀吉が天正18年(1590)小田原攻めの時に宿泊。秀吉は3度ここに宿泊しているとか。慶長5年(1680)の関ヶ原合戦の直前に小早川秀秋が宿泊。

それぞれの武将がここに宿泊したことに関連し、禁制札を出したり、朱印状などの文書を与えたり、寺領の寄進をしたりしています。その当時の花押のある禁制文や諸文書が残されていて、展示されています。 (資料5,6) 部分的には読めますが、全文の判読は私には難しい・・・・。

慶長13年(1608)4月に徳川秀忠が寺領10石5斗を加増し、10月に徳川家康は寺領を安堵し、7ヵ条の法度掟も寄進しているそうです。 (資料1)

徳川家綱の時代、寛文5年(1665)には、64坊に103人の僧がいたという記録があるといいます (資料5) 。山門から本堂までの石段の両側には坊跡と考えられる敷地があります。

本堂の左・客殿の屋根には三葉葵の紋が棟の側面に付けられています。

本堂の屋根の棟の側面には二重円になった菊の紋章が付けられています。

拝観の折にいただいたリーフレットの表紙

拝観の折にいただいたリーフレットの表紙

絹本着色(縦106、幅40.5)の「聖徳太子像」 (重文)で 16才孝養像 といわれるもの。南北朝時代の作図だといいます。寺宝の一つですが、このほかにも「不動明王二童子像」、「浄土曼荼羅(変相)図」、「金銅雲形孔雀文磬」という重文指定品や「普賢十羅刹女像」、「大般若経 600帖」などの県指定文化財指定品を含め数多くの所蔵品があるようです。 ご住職の説明では、定期的に寺宝等の展示替えをされているとのこと。

2回訪れる機会がありましたが、禁制札・寺領安堵状や、大名駕籠、関ヶ原合戦における武将達の陣形図は常設的に見られるようです。

関ヶ原の合戦については、当時のこの寺の住職・ 祐円 に関わる 「牡丹餅献上」のエピソード が伝わるそうです。興味深い話です。成菩提寺を拝観され、ご住職からお聞きください。関連の展示品もありました。

本堂に向かって境内の右方向にある

本堂に向かって境内の右方向にある

客殿に向かって左方向に 「鐘楼」 。方一間吹放鐘楼で屋根は入母屋桟瓦葺きです。

「虹梁形頭貫や木鼻の巾が狭く彫りの浅い絵様は江戸時代初期~中期の過渡的様式」を示すそうです。また、梵鐘は1679年に鋳造されたもので、この年に鐘楼が新築されたようです。

成菩提院を後にして、山裾を回り南西方向に歩く途中で見た「卍」の印と石塔群。

この辺りにお堂があったのでしょうか。

そして、川沿いに歩きます。山の反対側の山麓が「北畠具行墓」のあるところだったと思います。

この山の右奥の方向に徳源院が位置します。冒頭にご紹介した地図を御覧ください。

川が分岐しています。 左に分岐していく川が高札場の近くを流れていく「市場川」 です。

「天の川」の堤防上を進み、「清滝橋」を渡ります。道沿いに進むと中山道に出るのです。

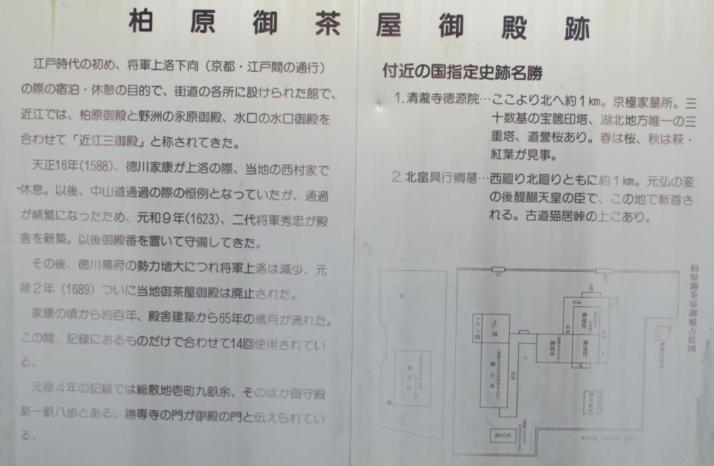

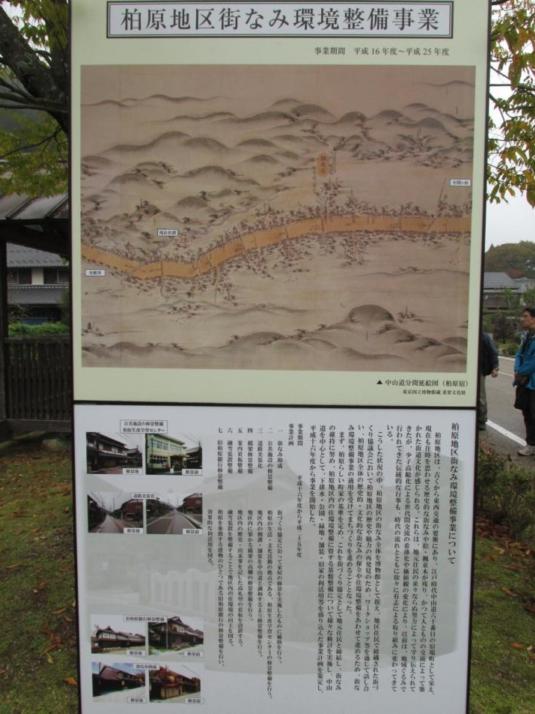

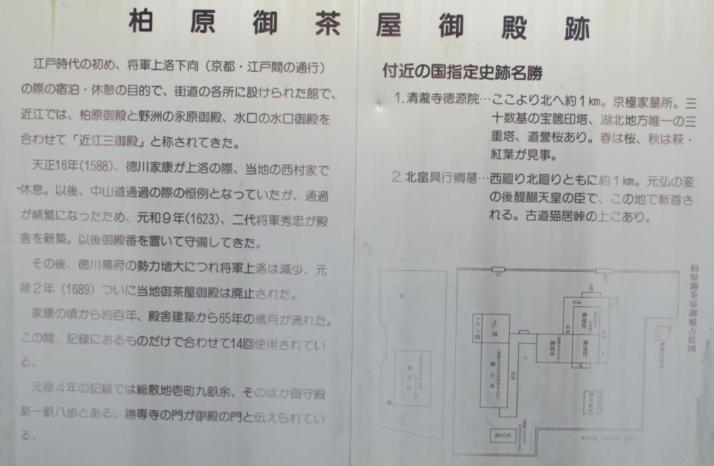

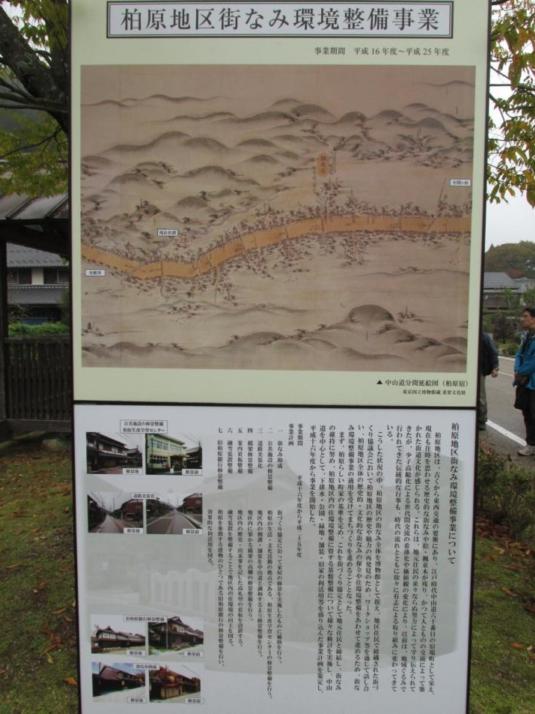

そこにあるのが 「柏原御茶屋御殿跡」 です。

上掲 「柏原御茶屋御殿跡」の説明板 の近くに、この掲示もあります。 「柏原地区街並み環境整備事業」 が推進され、 この地区の街並み全体を博物館として捉えて、この地区の歴史や魅力の再発見がめざされてきたようです。

ここは京都・江戸間を往復する 徳川将軍家の休泊施設として築かれた御殿の跡 です。「柏原御茶屋御殿は、天正16年(1588)に徳川家康が中山道を通った際、 土豪西村勘介の屋敷に宿泊したことに起源をもつとされています 。その後、家康、秀忠が中山道を通るときには西村屋敷を利用していましたが、元和9年(1613)の 徳川家光将軍宣下の上洛の時、御茶屋御殿として整備された ことが西村家の記録に記されています。」 (資料5)

徳川家三代の間に 通算14回利用された 後、元禄2年(1689)に解体されたのだとか。理由は将軍の上洛が無くなったためです。

御殿跡の西南角には 「問屋役・年寄」の表示板 が立っていますので、これは御殿解体後にこの土地が利用されたということでしょう。

中山道を挿み、東南方向には 半鐘の櫓 が見えます。

ここで再び中山道に戻り、西側から日枝神社・柏原宿歴史館の方向に向かうことになります。

中山道は「やくし道」と交差しています。

この道標は最澄が創立したとされる明星山明星輪寺泉明院への道しるべなのです。

さらに東に歩むと、この町家があります。上の画像はこの町家の東端部分です。

東端に近い方に見える門には、「東部デイサービスセンターはびろ」という表示板が掲げてありました。

ここに駒札が2つ立っています。一つは、ここが 明治34年(1901)に「柏原銀行」が創立された跡地 であることを説明したもの。

もう一つが、さらに遡った 江戸時代、柏原宿の「西の荷蔵跡」 だという説明です。「運送荷物の東西隣宿への継立(駅伝運送)が、当日処理出来ない場合、荷物を蔵に預かった。この蔵は西蔵と呼ばれ、藩年貢米集荷の郷蔵でもあった」 (駒札より) のです。前回「東の荷蔵跡」は駒札でのご紹介をしています。

そして、午後の出発点、柏原宿歴史館に戻り、ここを起点に柏原宿周辺を反時計回りに探訪したことになりました。

歴史館の傍で、こんなマップの掲示を見かけました。

歴史館前にて探訪は終了し、現地解散。一路柏原駅に。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 「寂照山 成菩提院」 拝観の折いただいたリーフレット

2) 菊花紋章 :ウィキペディア

3) 石灯籠 :「石匠 雅」

『和の庭図案集』 design book 建築資料研究社 p11

4) 『新訂 信長公記』 太田牛一著 桑田忠親校注 新人物往来社 p88,93

5) 「第1回 長比城と東山道」 当日のレジュメ資料

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課・米原市教育員会

6) 『滋賀県の歴史散歩 下』 滋賀県歴史散歩編集委員会編 山川出版社 p135

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

成菩提院 :「天台宗滋賀教区」

「東山道をめぐる攻防 -米原・醒井・柏原をめぐる-」 (埋蔵文化財活用ブックレット)

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課 製作・刊行

24ページに「成菩提院」の寺宝の写真が一部紹介されています。

天台宗の三諦章 :「Busondera~蕪村寺ブログ~」

天台のマーク(三諦章) :「とりわたかんのんじ」

成菩提院に遺された三成の掟書 :「DATA Journal」

「牡丹餅」のエピソードに少し触れたパラグラフがあります。(偶然発見!)

滋賀県米原市柏原成菩提院における古文書調査と整理 :「滋賀大学経済学部」

泉明院 :「天台宗滋賀教区」

中山道柏原宿まちなみ調査 :「日本財団 図書館」

柏原宿本陣絵図が掲載されているページです。

目次のページはこちら

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 滋賀・湖北 中山道柏原宿を歩く -1 柏原宿歴史館・柏原宿の町並・日枝神社 へ

スポット探訪 [再録] 滋賀・湖北 柏原宿から足を延ばして・北畠具行の墓 へ

スポット探訪 [再録] 滋賀・湖北 柏原宿から足を延ばして・徳源院(京極家の菩提寺)へ

「成菩提院」はJR柏原駅の北方向にあり、中山道柏原宿からは八幡神社前の交差点から線路を越え、道路標識を見て左に回り込んでいきます。 お寺への途中にはこちらにも「日枝神社」があります。その少し先に成菩提院の山門が見えます。

所在地の地図(Mapion)はこちらをご覧ください。

冒頭の画像は、 「寂照山成菩提院」の山門 。山号・寺名を刻した大きな石標の左側に、 「寺院跡 談義所遺跡」の石標 も立っています。

拝観の折にいただいたリーフレットによれば、 正式には「寂照山円乗寺成菩提院」と称します 。

天台宗の談義所として鎌倉時代には隆盛していた ようです。談義所つまり 天台宗の学問所 で、ここは別院だったのです。

この寺も、幾多の寺院と同様に、他宗衆徒による破壊、火災による焼失、豪雪による倒壊などの苦難に遭遇してきました。その都度再興・再建が繰り返されて六百有余年を経てきたといいます。 (資料1)

門前には当寺の 案内説明板 があります。

山門左側手前に見える背の 低い石柱には「下馬」と刻されています 。

山門がまず見応えがあります。

屋根は切妻桟瓦葺きで棟には鯱が置かれ、鬼瓦の鬼の相貌がおもしろい。

一間一戸の薬医門です。切妻の合掌部にある懸魚とその周辺、下方の脇懸魚などしっかりと装飾彫刻が施されています。

山門には、「寂照山」の扁額が掛けられています。

その手前の頭貫の蟇股には麒麟の彫刻でしょうか。疾駆する躍動感があります。

山門を入り境内側からみた山門の蟇股のひとつ。

山門の小屋根の獅子口です。その経の巻の箇所と軒瓦には菊紋が装飾されています。

ネットで調べてみると、天台宗の宗章は16菊と3つの星を組み合わせた「 三諦章 (さんたいしょう) 」と称されるものでした。 (資料2)

成菩提院の本堂の拝観は、この建物(客殿)の玄関を入ります。

ちょっとおもしろい意匠の石灯籠が玄関の右斜め前に置かれています。

手許の本とネットで調べて 「善導寺形」と称される石灯籠のタイプ だと思います。笠の上に、 請花なしに宝珠がぽんと置かれ 、 火袋には茶道具 がレリーフされています。火袋の下の 中台の側面にはハートマーク が深く彫り込まれています。 竿の部分が樽形で竿の上端の蓮弁と下端の反花の箇所が鏡餅のような丸みを帯びた形状 です。このタイプの石灯籠はそれほどポピュラーとは思いません。おもしろい特徴を持つ石灯籠です。 (資料3)

唐破風の屋根の鬼板と兎毛通、蟇股の装飾的彫刻もなかなかのものです。

本堂内は撮影禁止でしたので、外観だけです。

大型方丈形式の書院風本堂 。屋根は入母屋造りで銅板葺。文政8年(1825)の大雪で本堂が倒壊したあと、1853~1860年に再建竣工された本堂です。 (資料1)

本尊は十一面観音です。

後の時代に、徳川家康の参謀といわれた 天海大僧正がこの寺の住職を務めた時期があるそうです。

この成菩提院は数々の武将が宿泊所として利用しています。

永禄11年(1568)織田信長が上洛の際に往路・復路ともに宿泊。手許の『新訂 信長公記』を繙くと、巻一の「信長御入洛十余日の内に五畿内隣国仰せ付けられ、征夷将軍に備へらるるの事」の条に、「(九月)廿一日、既に御馬を進められ、柏原上菩提院御着座」とあり、そして「信長御感状御頂戴の事」の条に、「(十月)廿七日、柏原上菩提院御泊り」と記されています。 (資料4)

また、豊臣秀吉が天正18年(1590)小田原攻めの時に宿泊。秀吉は3度ここに宿泊しているとか。慶長5年(1680)の関ヶ原合戦の直前に小早川秀秋が宿泊。

それぞれの武将がここに宿泊したことに関連し、禁制札を出したり、朱印状などの文書を与えたり、寺領の寄進をしたりしています。その当時の花押のある禁制文や諸文書が残されていて、展示されています。 (資料5,6) 部分的には読めますが、全文の判読は私には難しい・・・・。

慶長13年(1608)4月に徳川秀忠が寺領10石5斗を加増し、10月に徳川家康は寺領を安堵し、7ヵ条の法度掟も寄進しているそうです。 (資料1)

徳川家綱の時代、寛文5年(1665)には、64坊に103人の僧がいたという記録があるといいます (資料5) 。山門から本堂までの石段の両側には坊跡と考えられる敷地があります。

本堂の左・客殿の屋根には三葉葵の紋が棟の側面に付けられています。

本堂の屋根の棟の側面には二重円になった菊の紋章が付けられています。

拝観の折にいただいたリーフレットの表紙

拝観の折にいただいたリーフレットの表紙

絹本着色(縦106、幅40.5)の「聖徳太子像」 (重文)で 16才孝養像 といわれるもの。南北朝時代の作図だといいます。寺宝の一つですが、このほかにも「不動明王二童子像」、「浄土曼荼羅(変相)図」、「金銅雲形孔雀文磬」という重文指定品や「普賢十羅刹女像」、「大般若経 600帖」などの県指定文化財指定品を含め数多くの所蔵品があるようです。 ご住職の説明では、定期的に寺宝等の展示替えをされているとのこと。

2回訪れる機会がありましたが、禁制札・寺領安堵状や、大名駕籠、関ヶ原合戦における武将達の陣形図は常設的に見られるようです。

関ヶ原の合戦については、当時のこの寺の住職・ 祐円 に関わる 「牡丹餅献上」のエピソード が伝わるそうです。興味深い話です。成菩提寺を拝観され、ご住職からお聞きください。関連の展示品もありました。

本堂に向かって境内の右方向にある

本堂に向かって境内の右方向にある

客殿に向かって左方向に 「鐘楼」 。方一間吹放鐘楼で屋根は入母屋桟瓦葺きです。

「虹梁形頭貫や木鼻の巾が狭く彫りの浅い絵様は江戸時代初期~中期の過渡的様式」を示すそうです。また、梵鐘は1679年に鋳造されたもので、この年に鐘楼が新築されたようです。

成菩提院を後にして、山裾を回り南西方向に歩く途中で見た「卍」の印と石塔群。

この辺りにお堂があったのでしょうか。

そして、川沿いに歩きます。山の反対側の山麓が「北畠具行墓」のあるところだったと思います。

この山の右奥の方向に徳源院が位置します。冒頭にご紹介した地図を御覧ください。

川が分岐しています。 左に分岐していく川が高札場の近くを流れていく「市場川」 です。

「天の川」の堤防上を進み、「清滝橋」を渡ります。道沿いに進むと中山道に出るのです。

そこにあるのが 「柏原御茶屋御殿跡」 です。

上掲 「柏原御茶屋御殿跡」の説明板 の近くに、この掲示もあります。 「柏原地区街並み環境整備事業」 が推進され、 この地区の街並み全体を博物館として捉えて、この地区の歴史や魅力の再発見がめざされてきたようです。

ここは京都・江戸間を往復する 徳川将軍家の休泊施設として築かれた御殿の跡 です。「柏原御茶屋御殿は、天正16年(1588)に徳川家康が中山道を通った際、 土豪西村勘介の屋敷に宿泊したことに起源をもつとされています 。その後、家康、秀忠が中山道を通るときには西村屋敷を利用していましたが、元和9年(1613)の 徳川家光将軍宣下の上洛の時、御茶屋御殿として整備された ことが西村家の記録に記されています。」 (資料5)

徳川家三代の間に 通算14回利用された 後、元禄2年(1689)に解体されたのだとか。理由は将軍の上洛が無くなったためです。

御殿跡の西南角には 「問屋役・年寄」の表示板 が立っていますので、これは御殿解体後にこの土地が利用されたということでしょう。

中山道を挿み、東南方向には 半鐘の櫓 が見えます。

ここで再び中山道に戻り、西側から日枝神社・柏原宿歴史館の方向に向かうことになります。

中山道は「やくし道」と交差しています。

この道標は最澄が創立したとされる明星山明星輪寺泉明院への道しるべなのです。

さらに東に歩むと、この町家があります。上の画像はこの町家の東端部分です。

東端に近い方に見える門には、「東部デイサービスセンターはびろ」という表示板が掲げてありました。

ここに駒札が2つ立っています。一つは、ここが 明治34年(1901)に「柏原銀行」が創立された跡地 であることを説明したもの。

もう一つが、さらに遡った 江戸時代、柏原宿の「西の荷蔵跡」 だという説明です。「運送荷物の東西隣宿への継立(駅伝運送)が、当日処理出来ない場合、荷物を蔵に預かった。この蔵は西蔵と呼ばれ、藩年貢米集荷の郷蔵でもあった」 (駒札より) のです。前回「東の荷蔵跡」は駒札でのご紹介をしています。

そして、午後の出発点、柏原宿歴史館に戻り、ここを起点に柏原宿周辺を反時計回りに探訪したことになりました。

歴史館の傍で、こんなマップの掲示を見かけました。

歴史館前にて探訪は終了し、現地解散。一路柏原駅に。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 「寂照山 成菩提院」 拝観の折いただいたリーフレット

2) 菊花紋章 :ウィキペディア

3) 石灯籠 :「石匠 雅」

『和の庭図案集』 design book 建築資料研究社 p11

4) 『新訂 信長公記』 太田牛一著 桑田忠親校注 新人物往来社 p88,93

5) 「第1回 長比城と東山道」 当日のレジュメ資料

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課・米原市教育員会

6) 『滋賀県の歴史散歩 下』 滋賀県歴史散歩編集委員会編 山川出版社 p135

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

成菩提院 :「天台宗滋賀教区」

「東山道をめぐる攻防 -米原・醒井・柏原をめぐる-」 (埋蔵文化財活用ブックレット)

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課 製作・刊行

24ページに「成菩提院」の寺宝の写真が一部紹介されています。

天台宗の三諦章 :「Busondera~蕪村寺ブログ~」

天台のマーク(三諦章) :「とりわたかんのんじ」

成菩提院に遺された三成の掟書 :「DATA Journal」

「牡丹餅」のエピソードに少し触れたパラグラフがあります。(偶然発見!)

滋賀県米原市柏原成菩提院における古文書調査と整理 :「滋賀大学経済学部」

泉明院 :「天台宗滋賀教区」

中山道柏原宿まちなみ調査 :「日本財団 図書館」

柏原宿本陣絵図が掲載されているページです。

目次のページはこちら

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 滋賀・湖北 中山道柏原宿を歩く -1 柏原宿歴史館・柏原宿の町並・日枝神社 へ

スポット探訪 [再録] 滋賀・湖北 柏原宿から足を延ばして・北畠具行の墓 へ

スポット探訪 [再録] 滋賀・湖北 柏原宿から足を延ばして・徳源院(京極家の菩提寺)へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.