PR

Keyword Search

Calendar

Comments

Freepage List

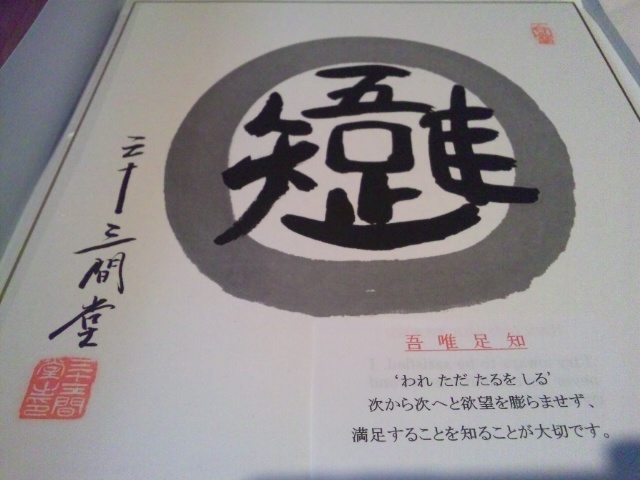

京都の龍安寺の蹲に彫られた

吾唯足知 (われ ただ たるを しる)

「次から次へと欲望を膨らませず、満足する事を知る事が大切です。」

寺は違いますが

通し矢で有名な三十三間堂で、色紙を買ってきました。

この文字は

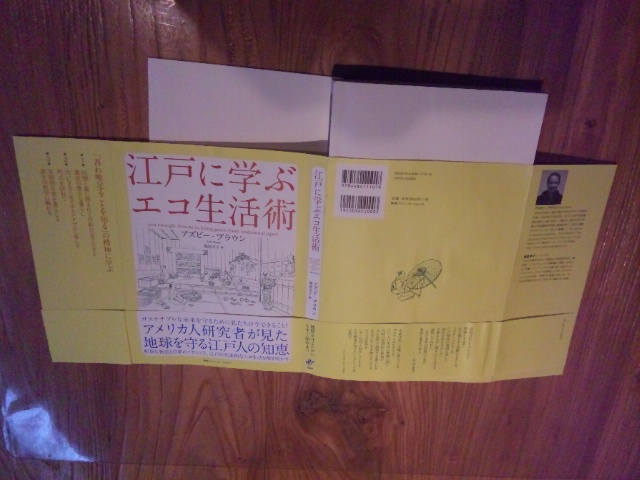

「江戸に学ぶエコ生活術」で紹介されているが、

江戸後期、究極に発展した 循環型生活を完成 せしめた、

この国の人々の 精神態度 を的確に表現している。

・水田は連作障害を起こさず、先人の努力による灌漑設備は、現在でも使用し、米を生産可能にさせた。糞尿は買い取り、欧米の都市のように汚さず、米増産の手助けをしている。

・牛肉を食糧とするには、たくさんの飼料を家畜に食べさせ消費する。その飼料トウモロコシや大豆、草などを直接食べたほうが、多くの人々を食わせていける。

・衛生も貧しいながらも協力して、保持している。貧しくとも、手洗用の手水鉢はある。都会では、銭湯がある。農村では、共同で風呂を沸かし入る。夏など、盥に水を溜め、太陽熱で暖まった夕方、行水をする。少し温め、湯としても使う。

・ なんでも、徹底的に使い、修理し、とうとう壊れたら、別の物へ、再利用する。釜は修理い出来なくなったら、鎌や鋤へ、衣類は縫い直し、継ぎ接ぎする。その後、雑巾、最後は竈の焚付とする。

・協力しあい、助け合って生きていく。山林の利用や採取活動、灌漑システムの維持や利用はムラで取りきめ、守る。「結」と呼ばれる共同作業は屋根葺きや田植えで行われ、「労働」という対価で貸し借りをする。

地球が許容する、再生可能なエネルギー以上に使い、 温暖化 する現在は 人間のエゴの象徴 だと思う。

少ないエネギーで快適に暮らす家造りは大切であるが、エネルギーの総量も減らしたい。大きな家で大きな窓から、エネルギーを損失するのはいかがなモノか?

これからは、 身の丈にあった、エネルギーを消費するのがクール(カッコイイ)だと思う 。

龍安寺

江戸に学ぶエコ生活術 [単行本]

-

2025R7 天皇誕生日 武蔵野陵と多摩陵 2025年02月23日

-

2024R6 都市対抗野球太田市代表SUBARU応援 2024年07月21日

-

2021冬 池上本門寺 2021年03月05日