2013年01月の記事

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

なぜ安部政権のインフレ目標2%が非難されるのか?さっぱり分からない

安部政権が誕生し、日本経済復活の一策として「2%のインフレ目標」を挙げた。非常に良い施策だと思うが、なぜか野党議員や一部メディアが大反対しているので首を傾げる。●世界は常にインフレしている次の表を見て欲しい。2011年のインフレ率が分かる185カ国の中でG20+名目GDP500億ドル以上の国のインフレ率を表にまとめた。要するに先進国の一覧表だ(1-3,185位は除く)。先進国のインフレ率参考:世界経済のネタ帳184位日本は先進国中ただ一つのデフレ国家なのだ。日本はデフレが常識になってしまっているかもしれないが、世界では「インフレこそ常識」なのだ。●「インフレもデフレも無いのが理想」という間違い一部マスメディアや野党政治家(民主党議員など)のインフレ・デフレに関する伝え方は「インフレ=悪、デフレ=悪」という論調が目立つ。やもすると「インフレ(デフレ)ゼロが理想」もしくは「今のデフレのままでいよう」と言ってるかのようだ。これは一見バランスが取れていて正しいように見える。だが、実際にはこうだ。・適度なインフレ=良・過度のインフレ=悪・デフレ=すべて悪覚えていて欲しいのはインフレは適度ならば歓迎されるが、デフレは程度に関係なくすべて悪いということだ。構造的に、日本も含め資本主義経済国ではインフレがなければ成長はない。国民も企業も国も豊かにならない。適度なインフレ誘導下では雇用が創出され、インフレ率以上に給料が上がり、企業は利益を上げ、国家はGDPが上がる。世銀にせよFRBにせよ、世界の金融政策者が「インフレをコントロールする」というのはよく聞くが「デフレにする」というのは聞いたことがないはずだ。なぜなら「デフレにする」というのは雇用を捨てる、企業を捨てる、GDP成長もしないと言っているに等しいから。だから「2%のインフレターゲットは危ない(だから0%インフレにするか、デフレを維持せよ)」というのは、国民と国を貧しくさせろと言っているわけだ。2%のインフレという(常識的な水準の)国民救済策を非難する人は、恐ろしい無知か日本人が憎い人だろう。●なぜデフレはすべて悪いのか?デフレの最大の問題は所得分配がうまくいかなくなることで、結局皆が貧しくなることになる。この現象の説明は難しいが、私なりに簡単に説明してみたい。実は、日本はバブルが崩壊しても、今日まで富の量自体は増えている。(その間も貿易黒字が続いているため)だが、国民は貧しくなっている実感しかない。富が一部に集中し、大多数の国民にお金が回ってこない。最大の原因はバブル後極端なデフレが起こり、現在まで続いているからだ。正確に言えばお金の流れ(キャッシュフロー)が止まっているためである。貯金箱に入ったまま忘れ去られたお金は無いのと同じである。その分貧乏になったのだ。確かに、デフレ下ではお金の価値(=貯金)は金利がゼロ近くてもデフレ率の分だけ上がる。だが、そうするとお金が銀行に流れるので人々はモノを買わなくなる。この状態が15年間続いたため、日本人は節約ばかりで消費をまったくしなくなった。人ばかりではない。企業も「内部留保」という貯金を続け、一方で社員の給料は下げる節約を続けた。もちろん、貯金や節約は悪いことではない。日本ではケチではない限り節約は堅実さのバロメーターとして美徳とされてきた。問題は自分だけが節約して、他人が浪費するなら経済はそれなりに回るが、「みんなで節約したら、みんなで貧乏になる」ということだ。これを「合成の誤謬(ごびゅう)」という。国家ぐるみの緊縮財政、すなわちデフレ下では盛大な合成の誤謬が起こり、国も人も企業もじり貧に陥る。だが、いきなり「貯金や節約をやめてお金を使いましょう!」と言っても誰も動かないだろう。(多分私も)経済が成長しないから(利益や給料が増えないから)、将来に悲観的になり、人も企業も心配になってますます貯金に走る。するとモノが売れない。また利益も給料も減る。そしてまた貯金へ・・・の延々の繰り返しだ。「デフレスパイラル」というのは簡単に言うとそういうことだ。しかし「じり貧なのは分かる。だが、やっぱり心配なので貯金をしたい」というのは当然だ。だからこそ「適度なインフレ」が必要になってくる。●適度なインフレはなぜよいのか?戦争中や、急成長中の国家で必然的に起こるインフレは非常にコントロールしにくい。インフレというと、歴史の教科書で学んだ大戦中のヨーロッパや、ブラジルなど中南米のインフレを思い浮かべる人も多いだろう。だが、低率(年率0コンマ数%~3%程度)の人為的なインフレはコントロール可能だ。インフレをコントロールできれば、資本主義経済の恩恵に与れる。(というより、インフレを起こさなければ資本主義経済は動かない)まず、第一段階として、金庫に金を貯めこんでおくことのうま味が減る。年率1%のインフレが続くと、100万円は10年後には91万円、30年後には74万円の価値しかなくなる。もちろん、それをフォローするために銀行では金利が付くのだが、通常、預金の金利はインフレより少し遅れて上がる。(例えばインフレ率が0%→1%→2%と上がった場合、金利は0%→0.5%→1%)のように。すると、預金をしていては徐々に損をするので、人々はお金を使おうとする。特にインフレに強い資産を買いたがる。不動産、宝石そして株などだろう。中でも株は通常インフレ率より大きく値上がりするので(株はインフレ対策に一番有効な資産だろう)、株の売買が盛んになる。企業は未来のための投資にお金を使おうとする。内部留保を止め、工場の機械を買ったり、優秀な人材を育てるのにお金を使うようになる。その上、みんなが株を買ってくれるので資金が潤沢になる。こうして企業の取引が多くなり、利益が出て、社員の給料が上がる。企業が利益を上げ、給料が、景気が良くなると、消費者心理が上向き、モノの売買が活発になって好景気になる。つまりお金が流れる。だが、これはあくまで第一段階。本当のインフレの効果は第二段階で「相乗効果」だ。経済が好況になれば税収が増え、社会保障費が積み増しされる。要するに老後の心配が和らぐ。そこで、仮にAさんの給料が増えたら、Aさんは魅力的でなくなった銀行に増えた分そのまま預けるだろうか?(たった年率1%のインフレでも10年後には1割も目減りするのに)私だったら、まず別の使い道を考える。資産運用として株を買うにしろ、グルメを楽しむにしろ、なにかを「買う」だろう。どれぐらいお金を使いたくなるかは「消費性向」という。デフレ下では(皆が貯金したがるので)消費性向は上がらない。人がなにかを買ったとき、儲かるのは売り手だけではない。Aさんに家を売った不動産屋は、儲かったお金で気になるホステスにダイヤモンドを買い、宝飾店の販売員はグルメを楽しみ、シェフは新しい材料を買い、農家は・・・小難しく言えば「乗数効果」ということになる。例えば、Aさんが100万円でモノを買い、さらに売った人が原価を引いた80万円で何かを買い、さらに次の人が64万円で何かを・・・と80%の消費を続けていくと乗数効果はきっかり5倍、つまり500万円の経済効果になる。ご存じ「金は天下の回りもの」だ。このように高い消費性向と乗数効果が合わされば、経済は急速に活況になる。※もちろん、海外からモノを買えばその時点で富が海外に流出するので、乗数効果は止まる。TPPの大きな問題の一つは乗数効果をうち消し、国内の経済対策の効果を無くしてしまうことにある。●借金を返すもう一つ、インフレの大きな効果として「徳政令(借金棒引き)」効果がある。インフレでは借金の価値が下がる。しかも、借金の金利はほとんど変えられないので、相対的にお金が返しやすくなる。おそらく、安部政権のインフレ誘導の狙いの一つに、900兆円に及ぶ国の借金を減らす目的があるのだろうと思う。・インフレ誘導→税収アップ→借金返済・インフレ誘導→借金の価値目減り→借金返済ところで、900兆円の借金の引き受け手は(つまりインフレで損をするのは)誰だろう?実は銀行(ゆうちょ銀行や信金含む)と生命保険会社が大引受先なのである。(銀行が40%、生保が20%を保有)。銀行や生保は顧客から預けられたお金を運用して利益を出さなければ潰れてしまう。そこで、バブル期以降、安定資産の国債を大量に買い込んできた。では、インフレになると銀行や生保が潰れて(リーマンショックのような)日本発金融危機が起こるのだろうか?もちろん、インフレがコントロールできなければそうなる。が、そのような銀行や生保が手をこまねいて待つはずもないし、低インフレでそのような壊滅的ダメージも起こらない。そもそも、インフレは巡り巡って銀行・生保にも利益をもたらす。例えば、運用先を国債から、企業への貸し出しに転換するなどの対策は当然に取られるだろう。そうすれば、企業・・・特に銀行から貸し渋りを受けてきた中小企業は資金繰りが楽になり、ますます景気は好転する。もう一つ、2%のインフレ目標では、実際のインフレ率は1%以下(おそらく0.X%)で落ち着くだろう。デフレを15年も経験した日本人が、急に預金を止めるとは到底考えにくい。銀行・生保が急激に大ダメージを受けるシナリオにはならない。経済の好況が実現すれば、銀行・生保とて投資によって国債以上の運用益を得られる。(実際、日本以外の先進国のインフレ率は1~4%だが、銀行・生保は十分に機能している)●インフレで格差解消へインフレによって、最初にダメージを受けるのは「お金を持っていて、決して手放そうとしない人(企業)」である。字のごとく「金持ち」だ。しかし、金持ちはお金を運用することで・・・具体的には潜在能力はあるが、お金に不自由していた人々に貸し付けることで、そのダメージを軽減したり、逆に利益を上げることができる。15年のデフレ下では、お金を多く持つ高齢者・企業がますますケチになり、持たざる若年層・労働者が諦めムードになることで、日本の経済は沈滞してきた。経済の沈滞はお金持ちも貧乏人も同じように苦しめてきた。貧乏人は富み、お金持ちはますます富む、そんな社会にするためにはインフレ誘導によって、日本国に眠っている富を市場に引きずり出す必要がある。●要するにインフレではなく、インフレの程度が問題もちろん、インフレ誘導はさじ加減を誤ると重大な事態を引き起こす。しかし、2%というインフレ目標は、実際にはコンマ数%に落ち着くだろう。私が最も心配しているのは、インフレ誘導が目標以上に暴騰することではなく、0.1%にも満たないか、悪くするとデフレを多少軽減する程度の効果しかない結果に終わることだ。少なくともインフレの程度や誘導法ではなく、インフレ自体を問題視するような報道や発言をしているメディアなり人間は信頼しなくてもよいと思う。2%のインフレ誘導は、急激な変動リスクは少なく、15年つづいた良いことなしのデフレを終わらせ、日本に光を見せる政策として、非常に妥当だと思うのだがいかがだろうか?

2013/01/14

コメント(8)

-

期限切れクレジットカードで少額の楽天Edyが余ったときの対処法

楽天Edy付きのクレジットカードを持っている人は、クレジットカードの有効期限切れと同時に残った楽天Edy残高の使い道に困ったことがあるだろう。もちろんコンビニ等で「Edyと現金で払います」と言えばEdyを使い切ることができる。しかし、残高が173円とか微妙な金額だと・・・そんなときは残ったEdyを募金で使い切ってみてはいかがだろうか?例えば楽天クラッチ募金を使えば震災や台風被害の被災地への義捐金が楽天Edy「1円」から寄付することができる。やり方は非常に簡単だ。楽天クラッチ以外にも楽天Edyで寄付ができる団体はいくつかある。今回は日本盲導犬協会を例にする。【日本の盲導犬不足について】日本では一種一級の視覚障害者が12万人おり、このうち5千~1万人が盲導犬を必要としているといわれている。一方、現役の盲導犬は900頭余で圧倒的な供給不足が数十年も続いている。盲導犬の育成に多大な費用がかかるのは言うまでもないが、盲導犬の引退後は多くの協会が老犬ホームとして引退犬を終生飼育する(多くの聴覚障害者は高齢犬の介護ができないため)。実は引退犬の老後のための費用も足りない。盲導犬団体も、患者団体も、厚生労働省すらも質が高い盲導犬をもっと育成し、それらの盲導犬が幸せな生涯を送らせるべきであることは十分に認識している。しかし、主に資金の問題で盲導犬の数を絞らざるをえない。↑この画像をクリックすると日本盲導犬協会のEdy寄付画面へパソリにEdy付きのクレジットカードを載せ、残額を確認しておく。Edy寄付の画面に残額を入力する。残額と振込額が同額で、支払い後残高が0円になることを確認して「OK」寄付完了。小銭が残っていたEdyはきれいに使い切った。期限切れ楽天Edyつきクレジットカードはハサミを入れて捨てよう。バスト専門医が監修したバストケアクリーム【DECOLLECE】デコルセ価格:8,800円(税込、送料別)お得な 60ml☆年齢からくる悩みに、オキシーライフのホメオパシーヒト成長ホルモン(hgh)!オ...価格:4,380円(税込、送料別)

2013/01/07

コメント(0)

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

-

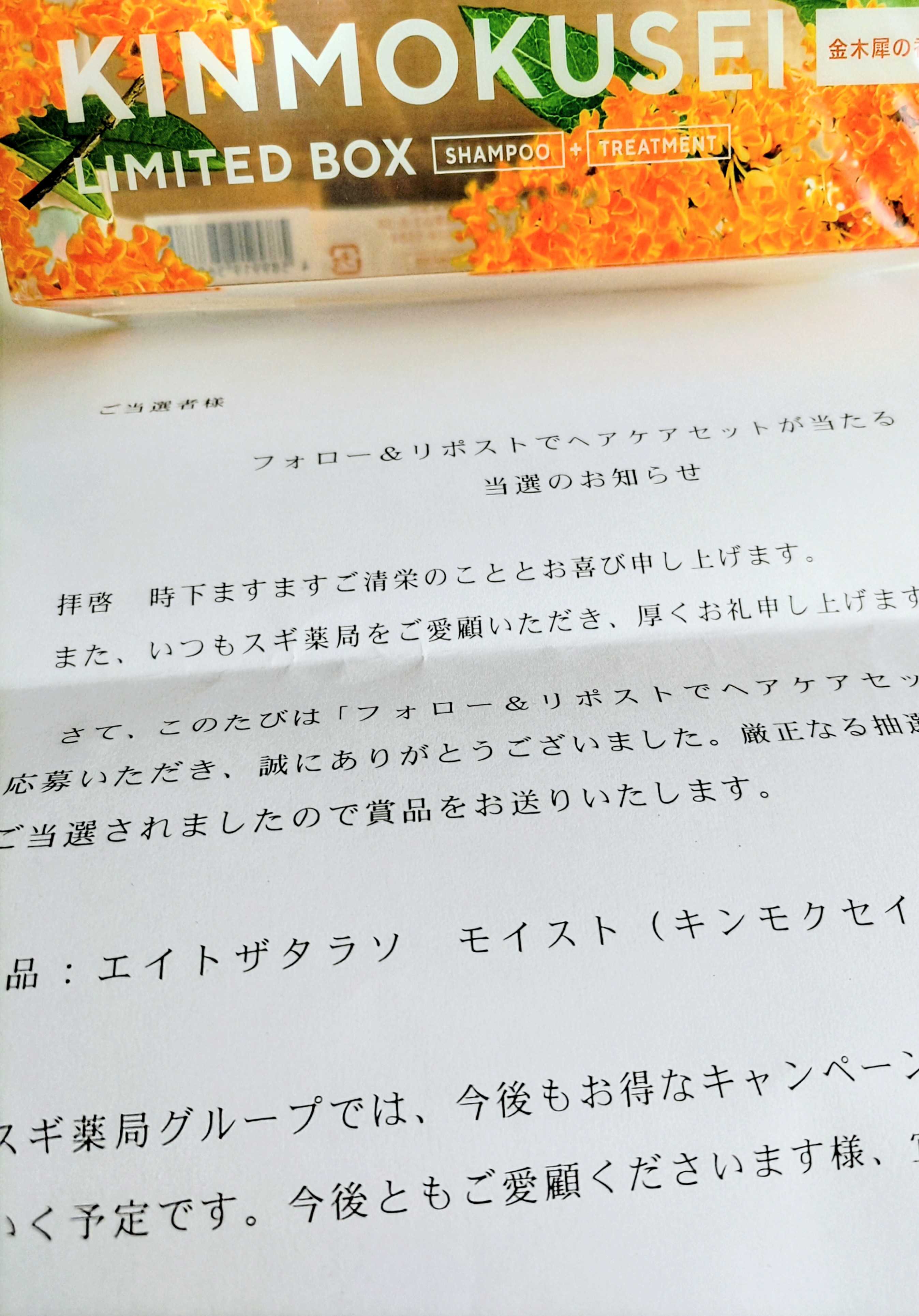

- きれいを応援するコスメ&ヘアケア商…

- 当せん!ヘアケアセット スギ薬局キ…

- (2025-10-30 15:29:31)

-

-

-

- ネイル

- 韓服の色に合わせたネイル

- (2025-11-13 07:36:26)

-

-

-

- おすすめコスメ

- コスメ好き限定!11/14発売!YSL イ…

- (2025-11-14 09:21:48)

-