-

1

本日のDIY(Xiaomi Mi 11 Lite 5Gのバッテリー交換)

かみさんのスマホ(Xiaomi Mi 11 Lite 5G)のバッテリーの減り方が異常らしい。特に残40%になってからの減り方が顕著らしく、そこから10分程度で一気にシャットダウンになってしまうほど。裏でアプリが変な送受信をしてるんじゃないかと思って色々弄ってみたけど、あまり効果がない様子。もともとデビュー(2021年7月)して割とすぐに買ったような気がするので、3年半程度使っていると仮定すると、まぁバッテリーの寿命と言えなくもない。それじゃあ取り合えずバッテリーの交換をしてみますか。Amazonで該当するバッテリーを購入。価格は2,400円ほど。バッテリー単体だともう少しだけ安く買えなくもないのですが、今回購入したセットは工具類が入ってるのと、裏蓋接着用のブチルゴムの粘着テープが付属しているのがポイント。ブチルゴムの接着テープだけ単体で買うこともできるけど、そっちの方が割高なんですよね。しかも、付属のテープは裏蓋の形状に合わせてあるので、作業が楽なのです。さて、スマホの分解を始めるためにケースを取り外してみたところ、裏蓋の一部が膨れていました。どうやらリチウムイオンバッテリーがスマホの中で劣化して膨らんでいると思われます。ケースに入れてるとこういうのに気が付かないのはちょっと怖いですね。それでは、裏蓋を外していきます。裏蓋はブチルテープで接着されているので、それを剥がす方法としては2種類あります。1つは無水エタノールを使う方法。もう1つはヒートガンを使う方法。ヒートガンを使って接着力を弱めて剥がしても良いのですが、過度に暖め過ぎるとスマホに良くないので、ここは安全な無水エタノールを使います。無水エタノールを注射器に入れて、スマホの裏蓋接着部分の隙間にグルっと流し込みます。しばらく放置した後、ピックを使って裏蓋の隙間を広げていきます。バッテリー買った時に金属のピックが入ってましたが、金属だとスマホに傷つけてしまうので、ここはプラスチック製のピックの方が良いです。で、御開帳。バッテリーを外すためにはコネクタを抜かなければいけませんが、コネクタは上部にあるカバーで隠れてしまっているので、このカバーを取り外す必要があります。まずは見えている部分の9つのネジを外します。9つのネジの内の1つに、オレンジ色の封シールが貼られています。バラしたか否かのチェック用ですね。ただ、こちらがバラす前からシールが剥がれていて、残りはどこへ???と思ったら、裏蓋の方にくっついてました。分かんないですねさて、見える9つのネジを外したら、隠れている2つのネジを取り外します。まずは右側。そして、実は左側にもネジが隠れています。全部で11本のネジを外したら、ツメに気を付けてカバーを取り外します。続いて、2か所のコネクターを取り外します。ピンセットとか使って引っかければ簡単に取り外せます。これでバッテリーが取り外せる状態になりました。バッテリーを取り外すには、バッテリー左側にあるAとBの2つのシールを剥がします。で、Aの部分のみを持って、上に引っ張り上げると、バッテリーが持ち上がります。バッテリーは裏面で接着されているので、慎重に少しずつ持ち上げます。じゃないと、液晶割るよ。((((;゚Д゚))))ガクガクブルブルバッテリーが持ち上がったら、右端のみテープで止まっている状態になっているので・・・テープを剥がしたらバッテリーの取り外し完了です。左が古いバッテリー、右が新しいバッテリーです。容量はどちらも一緒。確かに古いバッテリーの方が膨らんでますな。あとは、新しいバッテリーを取り付けるだけ。新しいバッテリーの裏側には両面テープがあるので、それを剥がして、位置決めしてスマホに取り付けます。この時、コネクタにきちんと接続できるように、取付位置を見極めるのがポイントです。ここからは、裏蓋を取り付ける作業です。外した裏蓋には、ブチルテープの破片が残っているので、これを全部取り除きます。で、バッテリー買った時に付属していたブチルテープを裏蓋に位置合わせして取り付けます。ブチルテープを取り付けたら、裏蓋をスマホ本体に取り付けます。ちなみに、裏蓋に貼られているのは、冷却シートらしい。電源が無事に入ることを確認したら、作業完了です。なお、取り外したバッテリーの処分についてですが、不具合のないバッテリーの場合は、最近だと家電量販店などで回収してくれると思いますが、膨らんでしまったバッテリーは回収の対象外です。この場合は、お住いの自治体の指示に従って処分することになりますが、私の住んでいるところの場合は、コネクタを絶縁した状態で清掃工場(の内の1つ)に持ち込むことになってます。

Jan 24, 2025

閲覧総数 4342

-

2

本日のDIY(チクタクバンバンの修理)その1

中古屋でジャンク品のオモチャとか電化製品買ってきて、サクッと直して転売したら小遣い稼ぎになるんじゃね?なんてことを考えてたら、そういえば最近行ってないなぁ・・・と思って、久しぶりに行ってきました「千葉鑑定団」。ハドフとは違うので電化製品はほとんどないけど、おもちゃの中古品は色々あるので物色してたら、見つけたのがコチラ。野村トーイの「チクタクバンバン」。いやぁ、懐かしいですな。と言いたいところなんですが、私の周囲にはこれを持ってる人はいなかった気がします。遊んだことないので、特に思い入れないんですけど(爆)。購入時はパッケージが開いてる状態で透明フィルムでラッピングされていて、「返品交換不可」と書かれていました。見た感じパーツの欠損はなさそうなので、サルベージしてきました。価格は500円。で、早速開封してセットアップしてみると、時計上部のパーツが壊れてました。でもこれは接着すれば済む話なので問題ナシ。早速電池を入れて遊んでみましょう。スイッチ入れてもウンともスンとも言いません。流石、期待を裏切りませんなっ!電池BOXの端子が錆びて緑青が出てるので、リューターで削ってキレイに磨きます。それでも電源が入らないので、中の断線を疑って分解してみましたが、目視では断線を確認できず。更にバラしてみても、結局電流が流れるのは電池BOXとモーターの間だけのようなので・・・モーターの配線を外して、新しい線を作りました。で、ふと思って、電池BOXを使わずに、モーターと電池を線で繋いでモーターの動きを確認してみたところ、モーターが動きません。なるほど、死んでるのはモーターでしたか・・・。このモーターはマブチモーター製で、Made in 台湾。会社名と製造国の刻印以外は何も書かれていないので、マブチモーターの汎用品で代替できることを祈りつつ、ホームセンターで同じサイズのものを購入。マブチモーターのFA-130RA。買値は280円位だったかと。デフォルトの状態だと、ベースやら何やらが付いてるので、全て取り外します。で、壊れてる方のモーターの軸についてるウォームギア(写真下)を新しいモーターに移植しようと思ったんですが、コイツが何をやっても外れない。しかたがないので、ウォームギアを購入することに。長さ10mm、外径6mm、内径(軸径)2mmで、真鍮製のウォームギアがAmazonを始め、ネットでは売っているのを見つけられなかったので、仕方なく樹脂製のものをAmazonで購入(20個入り790円)。でも、その後やっぱり真鍮製のが欲しくて、結局AliExpressで真鍮製のものを発見して購入(1個172円、送料550円)しました。現在AliExpress で買った真鍮製のウォームギアの到着待ちです。その2に続く。

Feb 3, 2024

閲覧総数 658

-

3

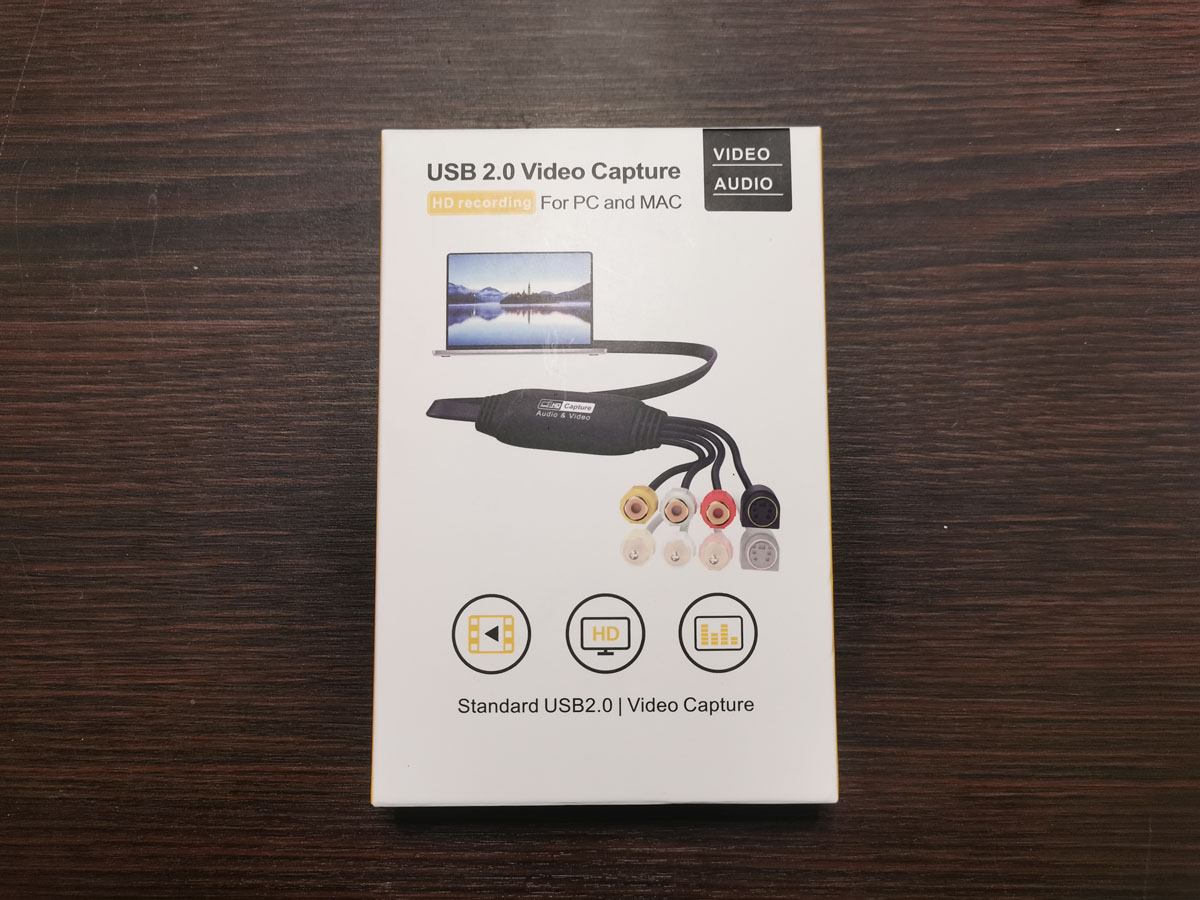

本日のDIY(VHSビデオデッキの修理とビデオのデジタル化)

手近な記録媒体の中で最も高寿命なのは「紙」であるというのは比較的有名な話ですが、とは言え全てを紙媒体で保存してたらとんでもなく場所を取るわけです。また、動画や音声は紙媒体で保管するのは難しいので、それなりのメディアを使って保存するわけです。ところで、「2025年問題」というのを聞いたことがある方はどれくらいいらっしゃるでしょう?VHSのビデオテープが隆盛を極めた1990年代。その末端からビデオテープの寿命と言われている25年が経過し、そろそろビデオテープが寿命を迎えるのが2025年と言われています。既にビデオデッキを持っている方も少なくなっていると思いますが、仮にデッキを持っていても、テープの劣化によりまともに再生できなくなってくるタイミングが遂にやってきたわけです。元々我が家にはそれほど多くのVHSテープがあるわけではありませんが、それでも結婚式の時の映像とか、かつての自分のバンドのライブ映像とかがVHSテープで残っているわけです。コイツをいつかデジタル化して保管しなきゃなぁと思っていたのですが、2025年になりましたので、いよいよ重い腰を上げました。なお、CD-ROMやDVD-Rに残しても、保存状態によっては寿命はせいぜい10~20年程度ですから、ここはデジタルファイルをサーバに残しておくのが一番なんじゃないかと思います。というわけで、幸い数年前に他界した祖母が使っていたビデオデッキを捨てずに残していたのでそいつをPCに接続してデジタル変換したいと思います。購入したのはコチラ。Amazonで2,500円程度のアイテムです。パッケージの中には、RCA(S端子も付いてる)→USB変換ケーブルと、専用ソフトが入ったCD-ROM、それとソフトの設定の仕方が丁寧に書かれている超親切な取扱説明書。専用ソフトのOBSはCD-ROMに入っていますが、webサイトから無料で最新版がダウンロードできるので、インストールしておきます。で、早速PCとビデオデッキの間にコイツを噛まして接続してOBSを起動。細かな設定をいろいろとできますが、全て説明書にどの項目をどのように設定すればよいか書かれているので、その通りに設定すればOK。ホント、かつてこれほど親切な説明書があっただろうか?というくらい丁寧。Amazonのレビューにも似たようなコメントがありましたが、確かに納得です。で、全ての設定が完了した後、早速キャプチャしようとビデオテープをセットして再生ボタンを押してみますが、ビデオデッキがウンともスンとも言いません。あれ?試しにリモコンを使ってデッキを動かしてみたところ、こちらは反応しました。どうやらデッキ本体のボタンが死んでいるっぽい。というわけで、リモコンで操作をしたのですが・・・テープが絡んでビデオテープを引き出せなくなってしまいました(涙)。ビデオデッキを使っていれば誰でも一度は経験したことがあるでしょう。久しぶりのトラブルですが、なんだか懐かしいですな。こうなると無理矢理ビデオテープを引っ張り出してテープを引きちぎるしかなくなってしまいます。流石にそれは困るので、ビデオデッキを分解してテープを取り出すと同時に、不具合を修理しちゃいましょう。まずは天板が固定されている3つのネジを外して、天板を取り除きます。下の写真は絡まってたテープを解いて、ビデオテープを取り外した後ですが・・・デッキのボタンを修理するため、正面のパネルを取り外します。正面のパネルは上側4か所、下側3か所の爪で止まっているので、まずは上側を取り外して・・・下側も取り外します。正面のパネルが取り外せました。再生ボタンなどは全てタクトスイッチ。おそらく接点不良なので、コンタクトスプレーを吹きかけて何度かタクトスイッチを押し込みます。ビデオテープが絡む原因は、多くの場合そのテープが通る時に接触するヘッドや、全てのローラー、ブレーキの類の汚れが原因なので、全て無水エタノールを染み込ませた綿棒で磨きます。昔はクリーニングテープなんかが売ってましたけど、流石に手持ちでは持ってないですし、クリーニングテープを入れても動かせないですからね。で、清掃が終わった後で、蓋をする前にビデオテープを入れて動作チェック。タクトスイッチ、テープ送り共に問題ないことが確認できました。という訳で、これでようやくビデオテープをキャプチャすることができました。以下、キャプチャする際のポイントを。説明書の設定のママだとキャプチャ中にPCの音も拾ってしまうので、他の作業をすることができません。それを避けるために、デスクトップ音声をミュートしておくのがポイントです。あと、デフォルトだとMKVファイルになってしまいます。高品質かつ、複数の字幕や音声にも対応したコンテナ型のファイル形式ですが、まぁ、家庭で録画していたVHSをデジタルに変換するにはあまり必要なファイル形式ではないので、一般的なMP4形式に設定変更しておいた方が良いでしょう。あと、高品質にするとファイル容量がバカでかくなります。30分番組で3GB超えますから注意です。

Jan 5, 2025

閲覧総数 1218

-

4

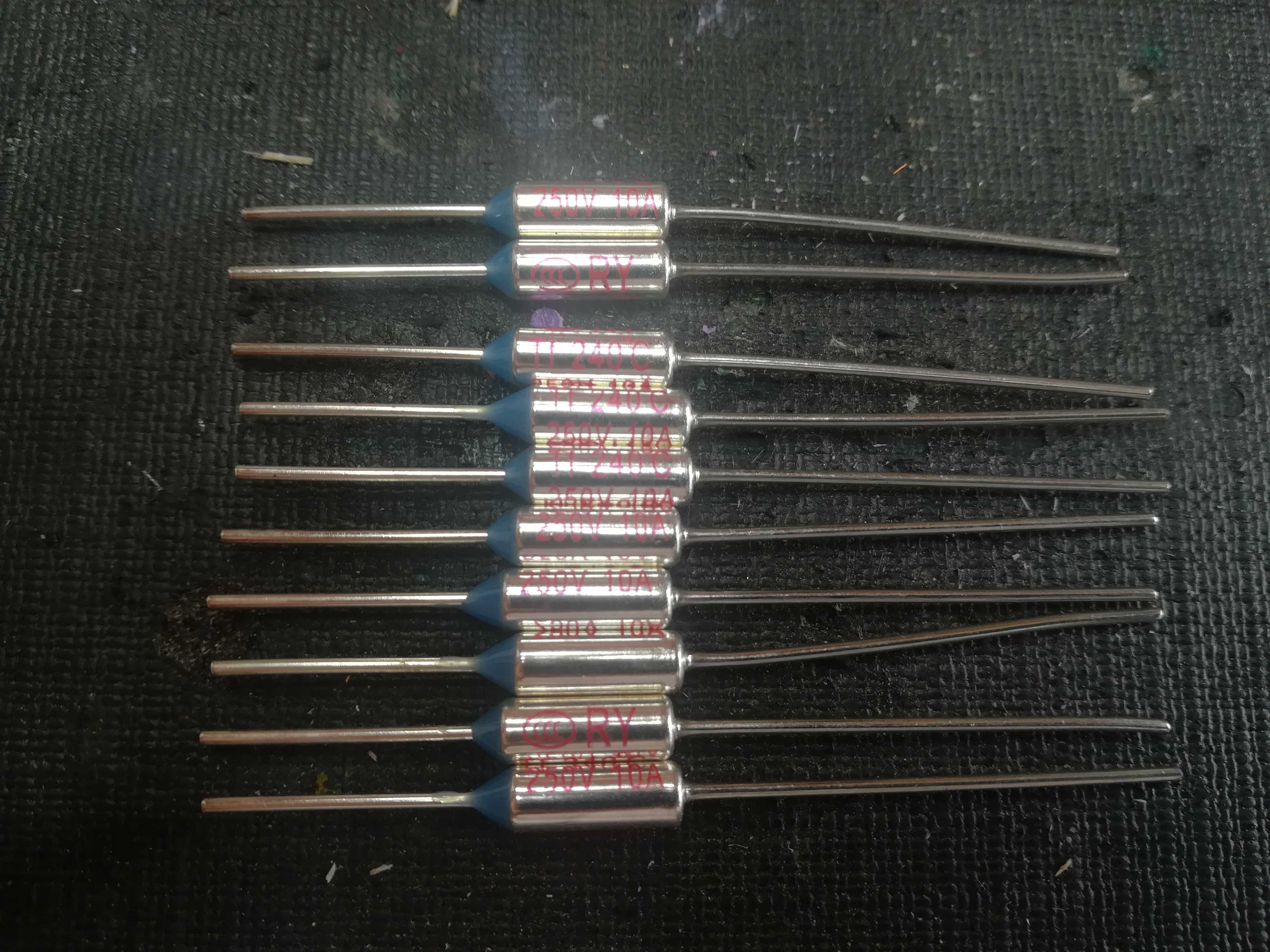

本日のDIY(電気グリル鍋の修理)-その2

ネットで購入した電気ヒューズが届いたので、電気グリル鍋修理の続きです。届いたのはこちら。240℃の温度ヒューズはAmazonで調べるといろいろ出てきます。実際のところクオリティに差がありそうですが、どれが良いのか分からないので、いつもこの手のパーツでお世話になっているuxcellの商品にしました。ちなみに10個セットで850円。ホームセンターでも温度ヒューズは売ってるんですが、これよりも温度が低いものしかないので、諦めて最初からネットで買うのが吉。というわけで、早速元の電気ヒューズを取り外すんですが、電気ヒューズは左右端をスリーブでカシメてあります(↓の写真)。こういう電子パーツならハンダ付けじゃないの?と思うところですが、ハンダは通常180℃~220℃で溶けてしまいます。この温度ヒューズは240℃で中身が溶解して線が切れるようになっているので、この温度ヒューズを仮にハンダ付けしたとすると、温度ヒューズが飛ぶ前にハンダの方が溶けちゃうんですね。なので、この温度ヒューズはスリーブでカシメて配線に接合しています。このカシメてるところをバッサリカットしちゃうのが1番楽なのですが、そうするとケーブルが短くなってしまうので、地道にカシメてるのを開きます。で、カシメてたのを取ったのがコチラ。今回、電気ヒューズをカシメるために、リングスリーブを買っておいた(15個で174円)のですが、小さいのを買ったのですが、思ったよりもリングスリーブが大きかったので、ストックしてあったギボシ(↓の写真真ん中)を切り取って使うことにしました。(上から順に、取り外したスリーブ、今回加工して使うギボシ、大きかったリングスリーブ)電工ペンチでカシメるとこんな感じ。左右両方とも圧着して、耐熱チューブを通したら完成。あとは配線を元に戻して、パネルに組み付けたら完成です。なおったの?早速コンセントを繋いでテストしてみます。レバーを最も高温の220℃に設定すると加熱ランプが点灯し、温度が上昇していきます。時々サーモスタットが働くカチッという音をさせながら温度が上昇して、185℃で加熱ランプが消灯しました。温度は鍋の表面で測っているので、熱が伝わるまでには時間がかかりますから、加熱が終了した後もしばらく温度は上昇を続けます。結果的に214℃付近までいって徐々に温度が落ちていきました。その後、どれくらいまで温度が下がったら再加熱するかと思って待っていたのですが、なかなか再加熱しません。結果的に鍋表面が140℃まで落ちた頃にようやく再加熱が始まりました。かなりおおざっぱな温度管理だということが分かりましたが、まぁ安全を考えればオーバーシュートするよりは全然良いと思います。というわけで、修理完了。残ったのは温度ヒューズ9個と、作業部屋に充満するまるで焼き肉後のような匂い。あと9回は壊れても大丈夫。

Nov 11, 2023

閲覧総数 1129

-

5

本日のDIY(ミューズ ノータッチの修理)

本日のDIYはこちら、ミューズのノータッチです。【おまけ付】薬用 せっけん ミューズ ノータッチ 泡 ハンドソープ 詰め替え ボトル(250ml*4個セット)【ミューズ】[おまけで白いノータッチ自動ディスペンサー本体付き]これ、センサーが反応して液体せっけんが泡状になって出てくれるんでとても良いのですけど、難点は、使用頻度が多くないと中で石鹸が固まって詰まっちゃうんですよ。今回はその修理です。っと、その前に。カートリッジって、販売されている時は下の写真のような天地で売られてるんですが、実際に使う時は逆さになるんですよ。これ、どうして商品のステッカーを上下逆にしないんですかね。本体に刺した時に最適な見た目になるようにデザインすべきだと思うんですよね、センスないなぁって思う。閑話休題。本体をひっくり返したところにスイッチがあって、このベース部分は防水用のパッキンでとまっている仕様になってます。このベースを取り外すと、中に電池が入ってます。で、四隅にネジがあるので、そのネジを外すんですが・・・2か所のネジが回転するのに外せません。他の二本は外せたので、試しに引っ張ってみたら、電池BOX部分を取り外すことができたのですが、よく見るとネジのメス型部分が折れちゃってました。この電池BOX裏の形状を見ると、凄く複雑な形をしていますが、それには訳があって、この下にある歯車の固定を兼ねてるんですね。なので、この電池BOXがしっかりとネジ止めされていないと、歯車がガタついて正しく動かなくなってしまいます。なので、メス側の再建を行います。まずは折れた部分に瞬間接着剤を塗って残っている部分に接着します。で、その周囲をプラリペアで固定。これで大丈夫でしょう。ちなみに、この本体、モーターが回転して、下の赤く囲ったっ部分2か所にあるピストンが駆動して、洗剤と空気を送る仕組みになっています。右側のピストンを分解したのがコチラ。こっちは空気を送る方のピストンだと思います。さてさて、修理に戻りましょう。実は、先程まで見ていた歯車部分は、今回の故障とは全く関係がありません。液体石鹸が詰まるのはこの部分ではなく、もっと出口側なんです。そこにアクセスするには、本体上部のカバーを外す必要があるのですが、それには下記の2つの爪を取り外す必要があります。これ、カートリッジを固定する爪なんですが、ネジを隠すためのメクラ蓋も兼ねています。この爪は、ペンチで無理矢理引っこ抜くのが一番手っ取り早いです。この際、ラジオペンチのような先の細いものではなく、爪全体をガッツリ掴めるペンチの方が良いです。この爪を引っこ抜くには、それだけ力を使います。で、引っこ抜いた爪がコチラ(↓)爪を外すと、中に2本のネジが見えるので、こいつを取り外します。すると、上の蓋が取り外せるようになり、液体石鹸が通るチューブがむき出しになります。下の赤い矢印が液体石鹸が通る部分、青い矢印が空気が通る部分で、この2つが混ざって出口に向かっていきます。この出口部分を取り外すと、こんな感じなんですが、これは3分割することができます。で、一番出口側のパーツ(右端)の中には、液体石鹸と空気を泡に変えるための細かな編み目が入っているんですが、この編み目が固形化した石鹸で詰まっちゃうんですね。というわけで、このパーツをしばらく煮沸して固まってしまった液体石鹸を取り除きます。沸騰したお湯にしばらく付けた後、エアダスターを吹き付けて吹っ飛ばしたらOK。元の通りに組付けたら完成です。ところが、電池を入れて電源をONにしても、ウンともスンとも言いません。試しにテスターで調べてみたら、どうやら電源スイッチが死んでるようです。緑青で汚かった基盤を綺麗に掃除して、スイッチ部分にコンタクトスプレーを吹き付けてしばらくガチャガチャやってたら通電するようになりました。汚かった本体もシリコンリムーバーで綺麗に掃除して完成。逆さまのステッカー、何とかならないもんだろうか・・・。

Mar 17, 2024

閲覧総数 4362

-

6

本日のDIY(電気グリル鍋の修理)-その1

本日は家電修理の依頼です。ドン・キホーテオリジナルの、「3枚プレート電気グリル鍋 TSG-1304」。ティーズネットワーク株式会社が作っている2021製のもので、どうやら全く温まらないらしい。商品の詳細が知りたかったのでティーズネットワークのwebサイトを見てみたのですが、このモデルの取説PDFは公開されていませんでした。とりあえず、豚肉でも焼いてみようと思いましたが・・・ぶー ぶーコンセントに繋いで、レバーを高温側にしても加熱ランプが点灯しません。温かくなるの?温かくならないよ?ぶっちゃけ、ホットプレートの類の「温まらない」という不具合の原因は、ほぼほぼ決まっているので、早速ひっくり返してバラします。で、バラしたのがコチラ(↓)この手の不具合の原因は、↓のサーモスタット(一定の温度になると電源が切れて、温度が下がると再び電源が入るというコントロールをする部品)が壊れているか・・・↓の白い耐熱チューブの中に入っている温度ヒューズが飛んでいるかのどちらかです。たいていの場合は温度ヒューズが飛んでいるのが原因なので、まずはそれを確かめます。耐熱チューブを剥いて温度ヒューズを取り出して・・・ヒューズの前後にテスターを繋いでみると、通電しません。やっぱりヒューズが飛んでますね。この温度ヒューズは、10A 250V / 15A 125Vの240℃で切れる温度ヒューズ。これと同じ性能の温度ヒューズを購入して交換すればOK。で、問題はこの後。本来、温度ヒューズというのは、緊急対策なんです。つまり、サーモスタットが正常に動作せず、想定以上の温度になってしまった時に電源をカットするために存在するんですね。今回、温度ヒューズが飛んでいるということは、サーモスタットが上手く機能しなかったということになるので、このまま温度ヒューズを交換しても、再び同じことが起きる可能性が高いです。そこで、サーモスタットがきちんと機能するか確かめてみます。まずは、レバーの動作に合わせてON/OFFするかのチェック。https://youtu.be/2NuG56EBuR0ついで、通電しているかサーモスタットにテスターを噛まして確認します。https://youtu.be/96Jm7GlpIrgここまでは問題なさそうです。では、サーモスタットが温度に反応してON/OFFするか確認ですね。サーモスタットにはいくつかの種類がありますが、今回のはバイメタル式のサーモスタットです。バイメタル、つまり熱膨張係数の異なる2種類の金属を貼り合わせて板状にしたものが使用されています。熱膨張係数が異なるものが2枚張り合わさっているので、その板に熱を加えると反るんですな(冷えれば元に戻る)。それをスイッチとして活用するのがバイメタル式サーモスタットです。なので、このサーモスタットに熱を加えてスイッチのON/OFFが作動するかチェックしてみます。動画で私が持っている部分が、鍋底に接触している金属プレートで、このプレートがサーモスタット下端のバイメタルに繋がって温度を伝達しています。なので、このバイメタルをライターで炙ります。通電しているか確認するために、一応テスターも接続したままの状態にしておきます。https://youtu.be/yl7duXMcW9Y実際に何℃で反応しているかまでは測定していませんが、温度変化に対してサーモスタットがきちんと動作していることは確認できました。とりあえず、温度ヒューズを購入して交換ですな。というわけで、ネットで温度ヒューズをポチッとしたところで作業終了。物が届いたら続きの作業を行います。

Nov 9, 2023

閲覧総数 3245

-

7

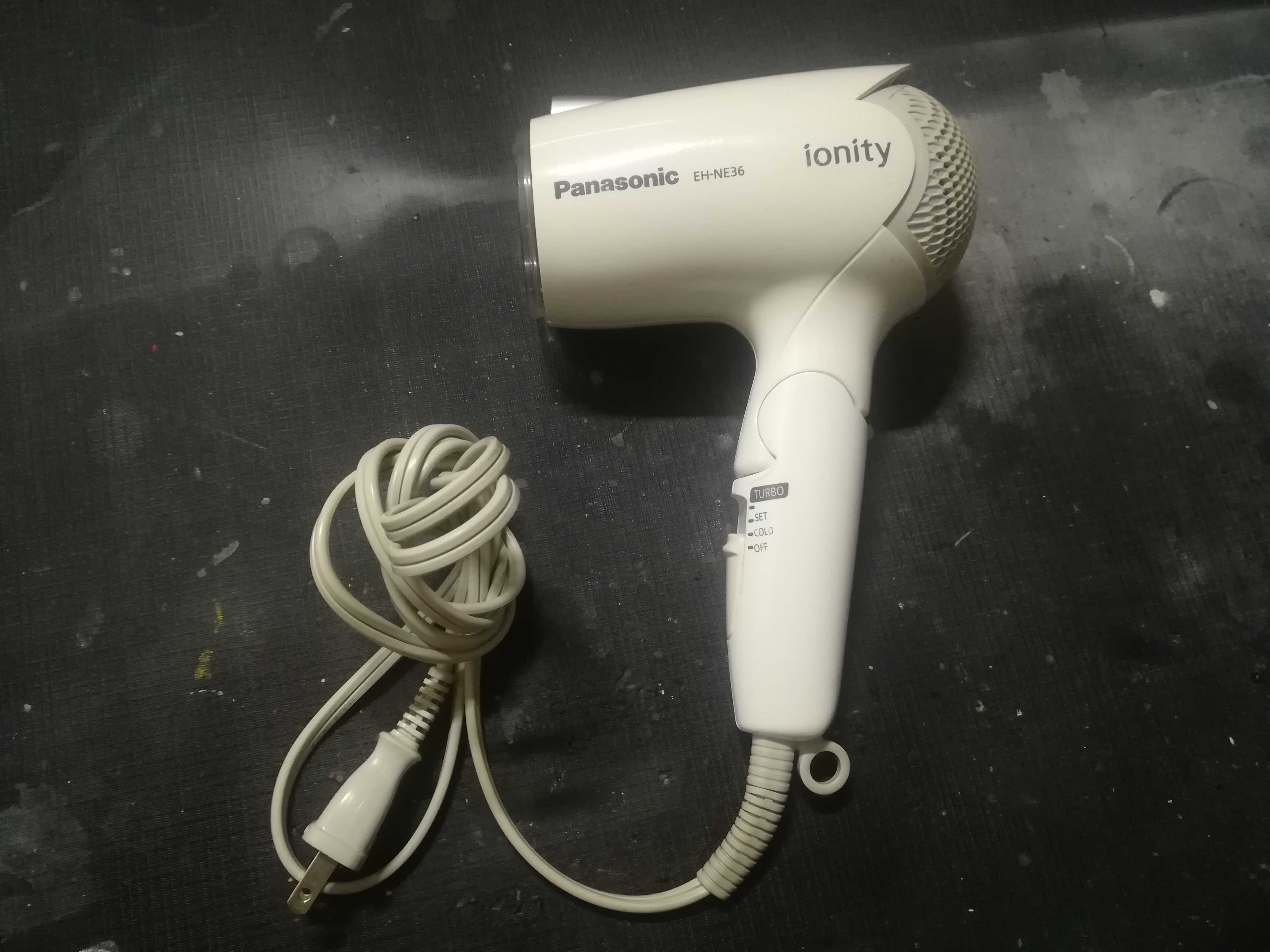

本日のDIY(ドライヤーの修理)

本日入院してきたのはドライヤー。パナソニックのinonity EH-NE36です。パッと見どこも壊れているようには見えませんが、折り畳み式のグリップの関節部分が壊れてて、ロックできないという症状。整形外科の領域です。ビニテとかでグルグル巻きにしないと使いにくくてしょうがないですな。そもそも持ち主がドライヤー後部のメッシュ部分に溜まった埃を除去するために分解したものの、再び組み立てたらグリップのロックが効かなくなってしまったということでした。ドライヤーの後部のメッシュ部分って、分解清掃しやすいように作ってくれればいいのに、意外とそうなってないの多いですよね。コスト削減のためなんでしょうけど。再組立て後にグリップのロックが効かなくなったって聞いたので、ロックに使ってるベベルギアとかクラウンギアを裏表逆につけちゃったとか、そういうシンプルな原因なのかなぁ?とか思いながら、ひとまずグリップを止めている2本のネジを外します。で、バラしてみると、ベベルギアとかが使われているわけではありません。一瞬パーツ無くしたのかな?とも思いましたけど、他のパーツが入る隙間はあまりなさそう。グリップ側はこんな感じ。なんかカビが生えてて汚いので、シリコンリムーバーで清掃します。で、じっくり見ると、リボン(っていうか飴玉?)みたいな形しているところ、片側が潰れてますな。パーツがきちんと合ってないのに無理やり嵌めようとしてつぶしちゃった感じです。でも、この破損がグリップのロックができなくなるような原因とは思えません。というわけで、軸側の方をもう少しじっくり見て、どのような仕組みでグリップがロックするのか考えてみます。青い部分がストッパーになっていて、樹脂製のリングがこれ以上先に回らないように抑える役目のように見えます。その他の赤い3つの部分は傾斜になってるので、リングが回って、傾斜を上って溝に落ち、ストッパーに当たってこれ以上先に進まないという構造なのかな?う~ん、でもなんかおかしい。その理論だと、反対側に回転した時、つまり対角線側にも同じようなストッパーがないとおかしいです。しかも、それだと180度回転することになるので、せいぜい90度ぐらいしか動かないはずのグリップの可動域と合いません。ということは、この考えは違います。さっき見たように、グリップ側には穴が開いている部分がいっぱいある(↓)ので、やっぱりこの穴を使って何か他のパーツを嵌めるのかな?軸側にあった樹脂のリングをグリップ側に嵌めてみます。樹脂のリングの外側には二か所、赤い部分にコブがあります。このコブがある所為でグリップ側の緑の部分や青の部分を越えて回転するのはちょっと難しそう。そして、リング内側の黄色い凸部は、グリップ側のオレンジ色のリボンに当たってこれ以上回転しないようになってます。でもちょっと待てよ?一見、赤い部分は緑や青の部分を越えることができないようになってるけど、仮にリングがしっかり固定されていれば、リング自体がある程度たわむから、緑や青の部分を越えることはできそうです。緑や青の部分に穴が開いているのも、ある程度柔らかさを持たせて、赤い部分が通過する時に凹むようにするためと考えられます。つまり、グリップを開いたり閉じたりする時に感じる「コクッ」というクリック感は、赤い部分が緑や青を通過する時の感触だと考えられます。おそらくこれがグリップを可動させる時にロックする仕組みで正解でしょう。上がグリップを開いている時、そして下がグリップを閉じている時のリングの位置です。グリップを閉じる時にリングが回転し(実際にはリングは固定されてて、動くのはグリップですけど)、赤いコブが緑→青の順で超えていくのが分かります。これで分かりました。つまり、軸側(↓)の傾斜だと思ってた赤い部分は、本来青と同じストッパーがあったはずで、合計4つのストッパーでリングが動かないように固定していたということです。今回は、このストッパーが3か所破損してしまったのでリングが動くようになってしまい、本来のロック機構が働かなくなってしまったということですね。ここまで分かれば後は簡単。毎度おなじみプラリペアの登場です。プラリペアを使って破損したストッパー3つを作ります。まずはプラリペアを山盛りにして・・・10分程待って固まったら、リューターで削ってストッパーを作成し、リングを固定します。ここでリューターで削るのは、グリップ側にあるリボン部分が干渉しないようにするためです。必要以上にストッパーを大きくしてしまうと、グリップ側にあったリボンの部分が干渉して、可動域が狭くなってしまうので、残っている1つのストッパーと同じ大きさにするためにリューターで削るのです。ホントはカッターで整形できればよいのですが、プラリペアは硬化するとカッターの刃が通らないくらい固くなるので、リューターやヤスリで削るのが1番早いんです。ついでに、グリップ側のリボン部分、壊れている赤丸部分もプラリペアで修正します。こんな感じ。オマケに、グリップ部分の破損していた所も・・・プラリペアで埋めてあげます。というわけで、作業完了。グリップはちゃんと2段階のロックを備えて可動するようになりました。さてさて、今回かなり中のパーツが壊れてました。おそらく、清掃して組み立て直した時に、パーツが上手くハマってないのに無理矢理グリップ部分を嵌めたんじゃないかな。でも、私が分解した時にはパーツの破片は残っていなかったので、ロックが壊れた後で再びグリップ部分を分解して修理を試みたけど、そこで破損しているのに気がついたという感じだと思います。この手の破損にはプラリペアが効果的ですけど、知らないと絶対に治せると思わないでしょうから、修理は諦めてたんだろうなぁ。いやぁ、楽しかった。今回は「モノをじっくり見て構造や仕組みを推察する」という私の大好きな工程をじっくり堪能することができました。パーツが揃ってない、壊れてる、あらゆることを念頭に置きながら本来の仕組みを考察するのはホントに楽しかったです。謎解きみたいなもんですな。ロックかかるから開かな〜い。

Nov 18, 2023

閲覧総数 1063

-

8

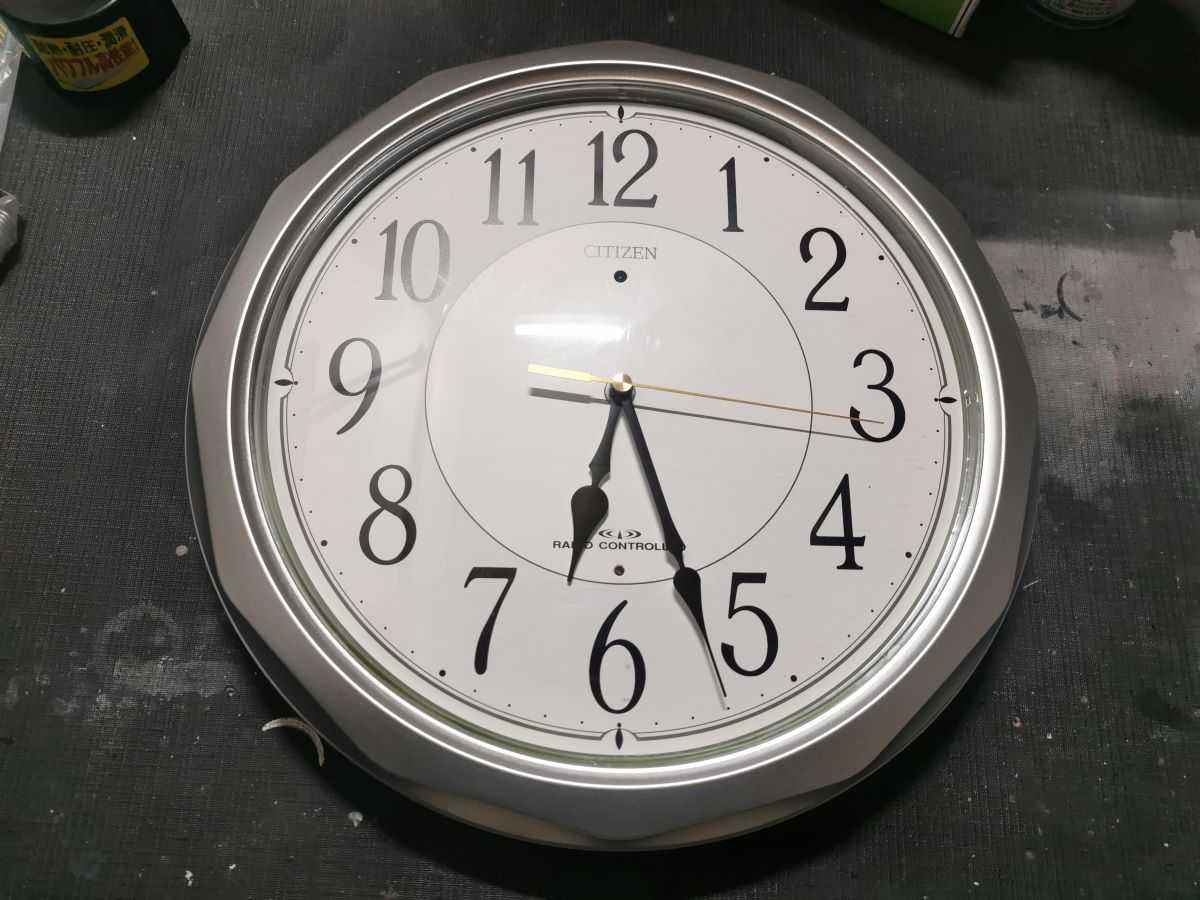

本日のDIY(壁掛け電波時計の時間調整)

かみさんの働いている小学校の学童保育で使っているシチズン製の電波壁掛け時計。コイツが「いつも3分時間がずれている」らしくて、修理してほしいというリクエストがきました。最初に話を聞いた時、「常に正しい時間から3分ずれている」のか、はたまた「気が付いた時にたまたま3分くらいずれている」のか、そもそも「3分」というのがホントなのかすら怪しいな・・・と思いました。理系人間としては、こういうことは正しく表現してくれないと困るのですが、おなじく理系の妻は「最初から3分ずれている」と言い張ります。つまり、例えば電波時計が12時ピッタリに時間を設定したはずなのに、その時点で「12時3分」になってしまうということです。それなら、単純な話で、針を外して3分戻した位置に針を付け替えればいいだけです。ただし、どうも言っていることが胡散臭いので、まずは取説を見て自分で設定して検証することにします。時計の型番は本体裏に貼ってあるシールから「4MY642-0」であることがわかりますので、この型番でGoogle検索をかけて説明書のPDFを入手します。ちなみに、たいていの場合、説明書はPDFでネット上にアップされていることが多いですが、こういう時のTipsとして、検索時に検索ワードと共に「filetype:pdf」とファイルタイプとして拡張子を指定して検索すると、検索結果はPDFファイルしか表示されなくなりますので便利です。結論として、今回の時計の取説はここから入手可能でした。で、この取説にジックリと目を通すわけですが、この時計、12時の下にあるのが電波の受信表示ランプで、6時の上にあるのは明暗センサーなんだそうな。その上に「RADIO CONTROLLED」って書いてあるから、てっきりコッチが受信表示ランプだと思いましたわ。紛らわしい・・・(苦笑)。で、この取説を見ると、本来は定期的に受信表示ランプが点灯するものらしいのですが、時計をじっと眺めていても、一向にランプが点灯する気配がありませんので、きちんと電波が受信できていないと判断しました。電波を受信できない場合は、ということですが、一晩待ってられないので、場所を変えて再度受信を促してみます。その前に、学童保育には時計の取説がなかったとかみさんが言ってたので、そもそもスタッフの方が適当にボタンをいろいろ押した結果、この時計の電波受信機能がOFFになっている可能性も考えられるな・・・と思いまして、下記取説を見ながら一旦受信機能をOFFにして、再度ONにしてみました。だって、取説によると、「4回連続強制受信ボタンを押すと受信機能がOFFになる」ので、適当に弄ってる間にOFFにしちゃってそうだから。受信機能をONにしたところで、改めて電波を受信させるために雨がふりそうな寒い中時計を持って庭へ移動。住んでいる千葉県から近い基地局は福島局なので、北に時計の裏を剥けた状態で、下記に従って作業します。ところが、②まではできるのですが、基地局を指定する点滅は起こらないし、その後も受信表示ランプはオフになったまま。そのまま放っておいても4時、8時、12時から時計が進んでいくだけで、何度やっても正しい時間にはなりません。その内雨が降ってきてしまったので、諦めて室内に逃げてきました。ここまでで分かったことは、一応電波を受信する機能自体は生きているけど、受信感度が著しく悪く、正しい時間設定ができないということ。分解して受信感度を上げるためにアンテナに細工をしても良いですけど、鉄筋コンクリートの学校の教室では大して効果はないだろうと判断しました。そこで、いろいろと調べてみると、電波時計が受信する標準電波(福島局は40KHz、九州局は60KHz)と同じ周波数を疑似的に発信するアプリがあるのを発見。原理を説明するとちょっと難しいですが、標準電波を模した信号を13.3KHzの音声信号として出力し、3次高調波(3倍の39.9≒40KHz)を利用して電波時計の時刻を合わせるというものです。iPhone用やAndroid用で「JJY emulator」や「JJY simulator」の名前でアプリストアからDLできます。今回はAndroidのタブレットにJJY emulatorをDLしてみました。イヤホン付けるの面倒なので、そのままタブレットのスピーカーから最大音量で出力します。かなりの高周波が出てきます。年寄りの私でも一応聞き取れる音域のモスキート音です。タブレットから音を出した状態で、そのタブレットの上に強制受信ボタンを押した電波時計を置いてしばらく放置すると、面白いことに受信表示ランプが点滅して針が動き出しました。その後、8時ピッタリの状態で停止したのですが、そのまましばらく放置しておくと、(取説によると16分以内)再び針が動き出し、電波時計が正しい時間になったのでした!!結論として、やはり時計自体にはどこにも問題はなく、受信感度が悪かったということになります。もしこの先時計が狂ったとしても、このアプリさえあれば元に戻せますよ。さぁ、皆さん!早速ダウンロードするのですっ!!

Jan 20, 2024

閲覧総数 1092

-

9

週末謎解き@小田原(小田原謎解き街歩き)

浅草の謎解きでがっかりしたので、今週末は小田原でリベンジです。小田原謎解き街歩き浅草のときと同じくSCRAPの謎解きですが、今回の方が公式所要時間が短くて2~3時間とのこと。実際のところはどんな感じでしょうか。10:00-11:00という一番早い時間帯にキットを引き取る予約。我が家からだと、早ければ2時間ちょっとで着くはずの小田原ですが、天気も良いし渋滞するだろうと見越して朝7時に出発しましたが、結果的に渋滞が予想よりも酷くて、キットの引き換えは10:45分頃になりました。実は今回は、浅草謎解きの時の考察を生かして、あくまでも「観光メイン」で謎解きをやることを計画。事前に小田原に関する情報を調べまくって望みました。その結果、謎解きそっちのけで食ってばっかり(笑)。小田原駅近くに「ミナカ小田原」という城下町をイメージした飲食・フード系の施設があるのですが、早速そこで食い漁ります。小田原吉匠の鯵のから揚げ(食いかけ)。購入するとその場でさっと揚げてくれます。さまざまな味があって、私が食べたのは柚子胡椒味。創作煉處 籠淸の揚げかまぼこ 明太マヨ棒(食いかけ)。小田原といえば練り物ですよね~。SEASON CAFF LABの湘南シュークリーム。シュー皮にはサクっとしたメレンゲ菓子があしらわれていて、これまで味わったことのないサクサク感。これは旨い。このミナカ小田原は別棟の14Fに足湯がありまして、そこからの眺めも素晴らしかったです。小田原での周遊謎解きってことですが、比較的メジャーなところを割としっかり巡るように作られていました。もう少し隠れた名所みたいなところを回らせても良いのではないかと思いましたけど。幸いなことに桜が全然咲いていなかったので、観光客はそこまで多いことはなかったですが、それでも良い天気に恵まれて結構な人。小田原城内にも入りたかったですが、結構並んでたので、ここは断念しました。観光客が多いということは、それだけ謎解きをやってる人が多いということになります。謎解きって、1. キット内の冊子に書かれている場所に行く2. その場所で謎解きに必要なアイテムを探す(ヒントがキット内の冊子に書かれてる)3. そのアイテムを参考にして冊子で出題されている謎を解く4. 次に支持された場所に行くこの1~4を繰り返していくんですけど、謎解き人口が多いと、1の場所に行った時に、他の方が2のアイテムに群がっているので、2のアイテムを探す楽しみが無くなっちゃうんですね。なので、「アイテムはスマホで写真を撮って、すぐにその場を離れて謎を解く」というのが暗黙のルール。キットによっては注意書きにそのような記載がされていることもあるんですが・・・なぜおまえらは群がる(怒)。謎解きキットが入ってるバッグ(支給品)や謎が書かれた冊子を持っているので、遠くから見てもすぐにそこに謎解きのヒントがあることが分かってしまうんですよね。これほどガッカリすることはありません。その場で謎を解いてポロっと答えを口に出しちゃうとか言語道断です。私は厭味ったらしく、「すみません、写真だけ撮らせてください」とか言いながらこういう人たちをかき分けて、サクッとスマホで撮影してこれ見よがしにその場を離れるんですけど、みんな謎解きに夢中で分かってないだろうなぁ。謎解きをみんなで楽しむのは良いのですが、みんなで楽しむためにも、是非この辺りのルールは一人一人が意識してほしいなぁと思います。気を取り直してまた買い食い。小田原かまぼこ通りにある 「鱗吉(うろこき)」魚河岸棒とサイダー。なお、謎解きの方は無事にクリアしましたよ。青い空と海が綺麗でした。ちょっと足を延ばして御幸の浜の防潮扉へ。西湘バイパス脇にある御幸の浜は、西湘バイパスの高架下がトンネルになってまして、そこに防潮扉があります。このトンネル出口で写真を撮ると、こんな風になります。本編の謎を解いた後は、別の場所に車で移動して追加の謎を解き、さらにターンパイクの入口近くにあるひもの専門店の「山安」で干物を購入して、再び小田原駅近くに戻ってきて夕飯。今回は「小田原おでん本店」のミナカ小田原店で美味しいおでんをいただきました。1時間近く待ちましたけど、店から漂ってくるお出汁の良い香りがたまりません。小田原の老舗かまぼこ店11社の練り物を使い、出汁は醤油を使わずに昆布、かつお、塩のみというやさしい味。薬味はからし、わさび醤油、梅みそ。鯵の押し寿司今回は下調べした時に「食べたいなぁ」と思ったものは全部食べた謎解きでした。ここまでやると、かなり満足度の高い謎解きになりますね。小田原謎解きの謎自体は、特に難しさを感じることはありませんでした。5段階でいうと2~3といったところでしょうか。謎解きに慣れている方なら特に問題なく解けると思いますし、全体的に良く考えられた謎だと思いました。ただ、SCRAPの周遊型謎解き全般に感じることなんですが、ストーリー性が弱いですね。突然謎解きに放り込まれた感じがして、自分が何故この謎を解いているのか、その目的が良く分からないまま謎解きを進めていくことが多い印象です。ストーリー性で言えば、この価格帯ならタカラッシュの周遊型謎解きの方が優れていますね。あちらの方は謎と謎の合間に読み物(物語)があって、その物語を読むことで、自分に謎が提示される理由が明示されますから、没入感高い印象です。さてさて、今回の小田原はいつも通りマイカーで行きましたが、コインパーキングを事前に予約しておきました。これが「三井のリパーク」がやっている「topi!」というシステム。三井のリパークの中でも一部のパーキングしか対応してませんが、事前に日にち指定、1日単位で予約をすることができます。例えば、今回予約したところだと、もともと24時間最大料金700円で設定されているところでしたが、ネットで予約した際に前払い決済したら680円でした。現地に行くと、予約専用スペースには下の写真のようなカラーコーンが置いてあるので、これを避けて自分の車を駐車すればOK。この予約システムの素晴らしいところは、1日借り切っている状態なので、予約日の0:00~23:59内であれば、出入り自由で追加料金はかからないということ。今回の謎解き中も途中で買い物に出かけたりする時に車を使いましたが、また戻ってきてここに止めれば良いので、駐車場探してうろつく必要もなく助かりました。おそらく、繁華街から少し離れてるとか、狭くて止めにくいとか、あまり車が止められることがないような余りがちなパーキングエリアをこのように活用しているのだと思いますけど、とても良いアイデアだと思います。

Mar 31, 2024

閲覧総数 1162

-

10

本日のDIY(JBL CLIPの分解)

かみさんが普段家で家事をする時に使っているJBL CLIP。有線とBluetoothの両方でスマホと接続可能なポータブルシングルスピーカーです。カラビナっぽくなってるので、ズボンのベルトループとかにつけておくと家事で移動しながらでも音楽が聴けます。なお、私も作業しながら音楽聴くことが多いですが、その場合は音質にはこだわらないので、ポータブルスピーカーは使わずにスマホから垂れ流しにしてます。かみさんがJBL CLIPを使っているのを見ながら、スマホのスピーカーではいけないんだろうか?とちょっと思ったりします。さて、このJBL CLIP、もう10年前に購入したものですが、バッテリーが弱っててポータブルのバッテリーで充電しながらじゃないと使えないとのこと。つまりかみさんは、スマホとJBL CLIPとポータブルバッテリーを身に着けながら家事をやっているってこと。ますますスマホだけじゃダメなのか疑問です・・・。ま、あるものは使えばよいので構わないんですけど。とりあえずバッテリー交換ができるかバラしてみましょう。本体をひっくり返すと、底面にCの形をした滑り止めのゴムがあります。どうやらこのゴムの下にボルトが眠っているようですので、まずはこのゴムを取り外します。ゴムは両面テープでとまっているだけなので、ベリベリ剥がしちゃいます。で、見つけたボルト3本を取ると、裏パネルを取り外すことができます。本来、バッテリーはパネル裏にホットボンドで固定されていたのだと思いますが、経年劣化で取れちゃってますね。なお、バッテリーはカプラーで接続されているわけではなく、ハンダで基板に接続されているので、バッテリーを取り外す時は基板を取り外してハンダを溶かす必要があります。が、この基板を取り外すのが大変。防水加工のため、そこかしこにブチルゴムで固定してあるので、そのネチョネチョしたゴムを取り除かないと基板が外せません。今回は、まずはバッテリーの型番が分かればよいので、この状態で型番を確認。使われていたバッテリーは、型番P453048Dというもので、600mA、22whのモノであることが分かるので、代替バッテリーがあるかネットで調べてみると・・・JBL CLIP 2用として同じ型番のモノがAmazonでヒットしました。が、値段が2,500円と、以外と高い・・・。500円位で買えることを期待していたのですが・・・。最新のJBL CLIP 5が定価9,900円のところ、6000円台前半で購入できることを考えると、10年前の初代JBL CLIPを2,500円かけて寿命延ばすことに意味が見いだせないので、今回はバッテリー交換は諦めて、新品のJBL CLIP 5を購入することにしました。で、翌日には新しいJBL CLIP 5が我が家に到着。 初代と較べると重低音が強くなって、空間系の処理が豊かになってますね。私は昔からJBLスピーカーが出すモニター系の音色が好きなのですが、デフォルトだと低音がこもった感じでJBLらしい音とはちょっと離れてる印象です。ただし、JBLが用意しているアプリでイコライザーを自分で調整することで、クリアで立ち上がりの良い音に変えることができるので、ここは是非イコライザーを使うのをお勧めします。JBL CLIPはその発売当初から、「下手なステレオスピーカー使うよりも、良質なシングルスピーカーを使った方が良い」という好例でしたけど、第5世代になって益々ポータブルスピーカーの代表としての地位を確立しているんじゃないかと思います。ま、最近の他のシングルスピーカー聴いてないから分からんけど。

Jan 3, 2025

閲覧総数 346

-

11

本日のDIY(ゲームロボット50の修理)

本日のDIYは、先日の「チクタクバンバン」の修理で、古いオモチャのジャンク品を安く手に入れて、修理して使うというのが、思いの外上手くいったので、その第二弾です。今回は、ヤフオクでジャンク品として出品されていた「ゲームロボット50」。ちなみに落札価格は800円。送料込みで1700円くらい(送料の方が高い)。私が小さかったころは、「ゲームロボット9」というのがあって、その後スリム化した簡易版の「ゲームロボット6」というのも発売されたように記憶しています。私自身はゲームロボット9で遊んでました。我が家の子供が小さかった頃、私の弟がゲームロボット21をプレゼントしてくれて、子供たちも夢中になって遊んでました。その後壊れてしまったので捨てたのですが、今思えば直せばよかったなぁ・・・と思ったり。そんなわけで、今回ヤフオクでジャンク品を落札したわけです。なんか、昔のは結構大きかったと思うのですが、手元に届いたゲームロボット50はとても小さくて、軽くてビックリ。技術の進歩はこんな所にも現れるんだなぁと思いましたよ。というわけで、早速バラしていくわけですが、ひっくり返してみると、電池ボックスのネジの他は、本体左右にネジがあるだけ。2か所のネジ止めなんてことはあり得ないので、他は隠しネジですね。隠しネジがどこにあるか探していくと、第一候補がいきなりビンゴ。滑り止めのゴム製の足を取り外すと、その下にネジが眠っていました。ゴム足は両面テープや接着剤で固定されていることもありますが、今回の場合ははめ込み式でした。親切設計ですな。他にも隠しネジがないかと思って、裏に貼ってあるシールを全体的に指でなぞって、穴が隠れてないか探してみますが、ここにはありませんでした。結局ネジは全部で2+4で6か所。で、殻割りしたのがコチラ。電池ボックス用(上)と、スピーカー用(下)の配線が繋がったままなので、電池ボックス側とスピーカー側の配線をハンダを溶かして外します。このジャンク品、そもそもそれほど壊れる要素がないので、おそらくスイッチ関係か、電池ボックスの配線が怪しいなぁと思っていたのですが、まずはスイッチをチェックです。下の写真の2つのネジの間にある5か所のハンダ付けが、スイッチのパーツが繋がっている部分。試しにテスターを使ってみると、左右端で電流のが流れますけど、真ん中3か所は「真ん中+左」も「真ん中+右」も無反応。なんかおかしいなぁと思って、基盤自体を取り外して、表側をチェック。左右端はスイッチを固定するためのハンダだったので、電流が流れるのは当たり前。問題は3か所にきちんと電流が流れるか?なんですが・・・表側を改めてテスターでチェックすると、スイッチの動きに合わせて、「真ん中+左」も「真ん中+右」も電流が流れることが確認できました。どうやら裏側で電流が流れなかったのは、接点が劣化しているからっぽい。それではってことで、基盤の表側をチェックして、劣化してそうな部分を全てコンタクトスプレーを塗布した綿棒でゴシゴシ掃除。その後、電池ボックスの配線、スピーカーの配線を再びハンダ付けして、本体を元に戻した後で電池を入れてみたところ、問題なく遊べるようになりましたとさ。

Feb 23, 2024

閲覧総数 332

-

12

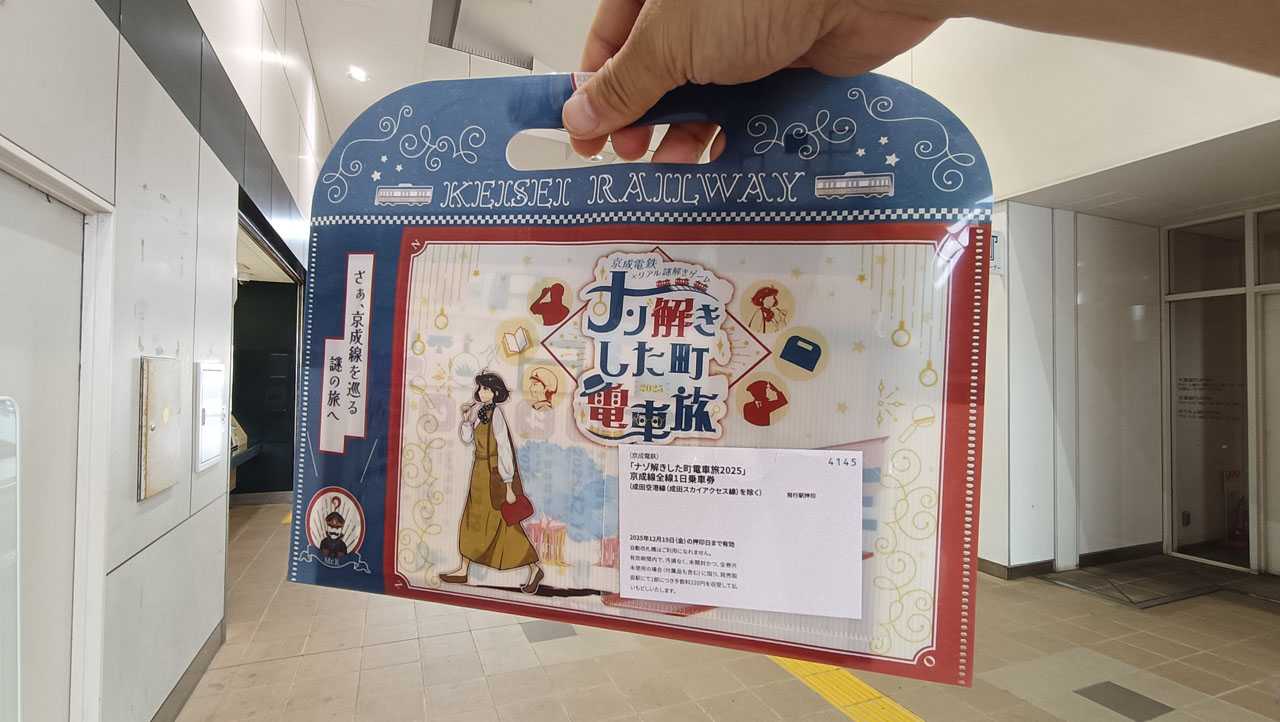

週末の謎解き(ナゾ解きした町電車旅2025)

京成電鉄の謎解きイベント第二弾です。昨年実施された第一弾はなんとなくスルーしましたが、最近謎解きをやっていなかったのと、涼しくなって周遊型謎解きをやるには良い季節になったので。最寄り駅でキットを販売していたので、朝9:30頃に購入。キットには京成電鉄の1日乗車券(自動改札使えないやつ)が入っているのですが、ちょっと感動したのがこのペグシル。謎解きキットを買うとまぁ、たいていの場合はペグシルが付属しているのですが、今回付属していたペグシルは、鉛筆部分にキャップが付いてて、後端には消しゴム付き!!これはなかなか画期的ですね。こんなペグシルがあるなんて知りませんでした。まぁ、私は自前のフリクションボールペンを使うので、ペグシル使わないんですけど。京成電鉄と言っても、非常に多くの路線があるので、いったいどこに連れていかれるんだろうか?という不安があるのですが、今回に限って言えば「おそらくメインの路線はアレだろう」という予測がありました。直近で一番京成電鉄に起こった変化。マーケティング的な観点からそこを謎解きで利用しない手はありません。途中で結構な勢いで雨が降ってきて、雨宿りしたりして無駄に時間を過ごします。昼食は、その昔仕事で何度か来たことがある駅ビルの喫茶店。店の名前からして雰囲気は分かろうもんです。土曜日なのにランチの定食やってて親切。そして美味。謎の方は意地悪なところは特になく、与えられたキット、情報をしっかりと隈なく探せばクリアできるもの。たまにてこずる部分もありますが、予想通りの路線に導かれていきます。で、終盤まで到達したら、あとはクリアまで広いテーブルのある所で作業があるってことなので帰宅。しばらく日を置いた後、残りの謎解きをじっくりやりましたが、最後は結構な工作になりました。今回の謎解きは主に関西圏のイベントを行っている謎解きゼペッツのものでした。初めての同社の謎解きでしたが、レベル的にもボリューム、ストーリー的にも良かったです。

Oct 14, 2025

閲覧総数 319

-

13

本日のDIY(ハンドベルの修理)

本日のオモチャ修理はこちら。ハンドベル(ラの音)です。オモチャじゃないですな。どうやら放課後ルームで子供たちを集合させたりするのに使ってるらしい。なんか放牧みたいだなって思ったけど、なんでも音の大きさがちょうど良いんだとか。ねじ込み式の柄の部分が付け根から折れてて、クラッパー(振り子)のバネが伸びちゃってます。取り敢えず伸びちゃったバネは直らないので、潔くバッサリカットしちゃいます。クラッパーのバネは、白い六角形の土台に捩じ込まれているだけなので、こいつがこれ以上緩んで脱落しないように、裏からネジで固定しちゃいます。ホントはこの土台となるパーツの先の部分、ネジを入れたところの先は長い雄ネジになっていて、間にキャスティング(鐘)を挟みながら雌ネジになっている柄にねじ込んで固定するっていう仕組みなんですが、折れちゃった雄ネジ部分が柄の中から取り出せなくなってて、どうしようもない状態でした。どうしようかさんざん悩みましたが、柄の部分に僅かにスペースがあるので、キャスティングの内側から、六角形の白い土台→キャスティング→柄と6本のネジで固定してしまうことに。実際のところ、かなりスペースは狭く、非常に細いネジでとめることになるので、強度的に不安でしたが、ドリルで慎重に下穴を開けながらネジ止めを行いました。その慎重な作業中、ミシミシッと嫌な音がしたかと思ったら・・・ア~~レ~~~ッドシン。信じられないことに、作業場で使ってた椅子の脚が突然折れました(涙)。そしてひっくり返る俺。何? 俺、この椅子も直さなきゃいけないのっ!?と思い、溶着して波釘埋め込んだりすることも考えましたが、流石に強度的にどうかと思ったので、その後は立ったまま作業してハンドベル完成。今度は金属製の脚の椅子をポチりましたとさ。

Aug 8, 2023

閲覧総数 831

-

14

本日のDIY(プーさんのオルゴールの修理) その2

さて、間に別のDIYを挟んで気が晴れたところで、気を取り直してオルゴール修理の続きです。欠損した歯車をプラリペアで再生させます。当初はプラリペア用の型取りくんを使って、問題ないところの歯で型取りし、その雌型を使って新しく歯を作ることを試みましたが、流石に歯が小さすぎてきちんと成形できなくて断念。仕方がないので、直接欠損部位にプラリペアを盛って、地道に削って歯を形成することにしました。上の写真は作ってる途中のもの。最終的にはこの半分の薄さにまでなって、実際に歯車を組み合わせると全く問題ない動きを見せるようになりました。その後香箱を閉じて動作確認を行った所、きちんと動く時と、動かずに、せっかくゼンマイを巻いても、一瞬でゼンマイが戻ってしまう時が。どうも軸がゼンマイから抜けちゃうのが原因っぽい。そして、テストを何回か行ううちに、作った歯が取れました。やっぱり作った歯が薄すぎて接着強度が足りないです。仕方がないので、ゼンマイをバラして始点と終点を逆にして、軸をゼンマイに強く固定して巻き直します。ですが、組んでみるとやっぱり抜けちゃって、軸を残してゼンマイだけが戻っちゃいます。さてどうしましょうか。こうなったらメカ部分は他のオルゴールのを使いまわして、メロディを奏でるシリンダーと櫛歯だけ元のやつを使っちゃえば良くない?と思いつきました。早速我が家にあるオルゴールを物色し、ドナーをゲット。大体一家に数台は転がってるよね、使われてないオルゴール。ここからシリンダーを抜き取ります。シリンダーが止まってる軸の部分をラジオペンチで摘んで回していくと、軸がだんだん緩んでくるので、シリンダーを抜き取ることができます。ここに、プーさんのオルゴールのシリンダーを入れるのですが、プーさんのシリンダーには頭を回転させるための「くの字」の棒がついているので、そのままでは取り付けることができません。ですが、端っこの部分が外せるようになっていて、ここを外すと棒が取れるようになってます。なので、一旦棒を外して、黒いカバーだけを取り付けたら、オルゴール本体に組み付けます。シリンダーを取り付けたら、今度は櫛歯も交換します。このオルゴールには18音の櫛歯が使われていますが、曲によって使う音が異なるのでオルゴール毎に櫛歯の長さが異なります。なので、プーさんのオルゴールに着いていた櫛歯を使う必要があります。上の写真で、左の櫛歯はドナーのもの、右がプーさんのものです。櫛歯の長さが微妙に異なります(左から6番目とか分かりやすい)。この櫛歯の取り付け、単にボルト2本で止まってるだけなので簡単だと思ったら大間違い。櫛歯とシリンダーとの隙間を厳密に調整する必要があって、あんまりシリンダーに近いと櫛歯を弾く「パチン」という音が大きくなってしまい、綺麗な音が鳴りません。少しでも斜めになると、全ての櫛歯がシリンダーに当たらなくなってしまいます。なので、ここは実際にゼンマイを巻いてオルゴールを動かしながら何度も調整を繰り返します。調整が終わったら、頭のゼンマイを巻くための軸をカットします。オルゴールは軸の上下にゼンマイを巻くためのパーツをつけられますが、プーさんの場合は、下側にゼンマイを巻くための軸を延長させるので、上側は使いません。そのまま残すと取り付けるカバーに干渉してゼンマイが動かなくなってしまうので、上側はバッサリカットです。で、カバーを付けたら軸を延長させて・・・木工用ボンドで発泡スチロールのボディ内に接着します。頭を取り付けたら、わたしの役目は終了。ここから先はかみさんがボディをかがり縫いしてくれます。肩の部分の布を木工用ボンドで接着し、頭部を縫製。毛皮を着せたら・・・ぬいぬいして、服を着せたら完成です。

Nov 24, 2023

閲覧総数 846

-

15

本日のDIY(Xiaomi Redmi note 10 Proの分解)

12/29、突然長女のスマホがお亡くなりになった。なんでも「ゲームをしている最中に画面が砂嵐になって、その後画面が暗くなって何もできなくなった」と。年末年始にスマホがないのは不便なので、スマホの修理屋に持っていくことを勧めました。で、修理屋に行った長女から電話で報告がありました。調べてもらった結果、どうやら電力を供給すると、バッテリーには電流が流れているらしいのですが、基盤に流れていないらしい。おそらく基盤の故障で、その場合、中古の同機種を手に入れてから基盤の移植をするので、4万円ほどかかるとか。場合によっては、バッテリーを交換すれば治る場合もあるとのことらしいのですが、バッテリーからの配線が突然死ぬというのもちょっと考えにくいし、バッテリーはまだ十分に残っていたらしいので、仮にバッテリー交換をしても無駄に終わるだろうと思い、作業不要で帰ってきてもらいました。結局その後、買い物に出かけていた私&かみさんと合流し、新しいスマホを買いに出かけたのですが・・・。というわけで、休み中に分解する新しいオモチャを手に入れました。Xiaomi Redmi note 10 Proです。早速分解していきましょう。用意するのは、エタノール。我が家では怪我した時の消毒用に私が子供の頃から家にあるやつですが、今時って「ケガしても消毒せずに、水道水で汚れを洗い流すだけで良い」っていう考えが主流なんですよね。我が家では怪我には使われることがなく、専らアルコール除菌用に使ったりしています。で、そのエタノールを注射器に入れて・・・あ、一応言っておくと、これは工業用の注射器なので、人体に使うやつじゃないですよ。元々ピンポイントで雑草に除草剤を注入するために持ってるやつです。スマホの裏蓋を止めているシールの粘着力を弱めるため、隙間に流し込みます。しばらく放置した後、オープナーを隙間に入れてちょっとずつ広げる → エタノール流し込むを繰り返します。この辺までオープナーが入るようになったらもう一息。最終的にはオープナーよりも厚みのあるピックを使って裏蓋を剥がします。この機種の場合、バッテリーにアクセスするには裏蓋を剥がした後、本体側面を外す必要があるので、側面パーツと一体型になっているフレームを外すため、下側の7か所の金色のネジと、上側8か所の黒いネジを外します。その後、側面のSIMトレーを抜き取って、最も側面フレームが弱いSIMトレーが入っていた辺りにオープナーを入れて、側面のフレームを外していきます。側面のフレームはシールではなく、爪で止まっているので、割れないように注意しながら、パチッ、パチッと外していきます。無事に、側面のフレームが外れました。これでバッテリーにアクセスできるようになります。今回はバッテリーを交換するのではなく、基盤に繋がっている配線の抜き差しをして、「あわよくばスマホが復活したらよいなぁ・・・」という淡い期待を基にした分解なので、バッテリーの下側2か所と、上側2か所にある基盤との接続端子を一度外して、再度付け直してみました。結果的に、やはりこれでも治らなかったので、やっぱり基盤自体が死んじゃったんでしょう。今回の作業は、これで終了(元に戻すけど)。なお、長女には結局同じくXiaomiのRedmi 12 5Gを買いました。ちょうど今月、メモリやストレージがこれまでの倍の8GB、256GBになったモデルが出たばっかりで、秋葉原のヨドバシに目当ての色が1台だけ在庫があったので、そいつをお買い上げ。料金も33,000円程でした。今回壊れた機種よりもAntutuで10万ほど高い45万点ほど。ライトユーザーにはコスパ良いモデルですね。

Dec 31, 2023

閲覧総数 5043

-

16

本日のDIY(スキー用ヘルメットにバイク用インカムを仕込む)

本日のDIYは、かみさんにお願い。ここ数年、家族でスキーに行く時は、片耳にヘッドセットを装着し、LINEのグループ通話しながら滑ってます。滑りながら、次に進む方向指示ができるし、後ろから速い人が来るとか、ブッシュ出てるとか、雪面の状態を伝えたりとかできるので、大変重宝します。それ用のアイテム(BONXとか)もありますけど、わざわざそんな高額なの買わなくても、Amazonとかで1個2,000円位で売ってるイヤホンマイクを買って、LINEとか使えば十分です。むしろ、学生のグループとかがやってないのが不思議でしょうがない。友達と滑ってるときなんか、絶対楽しいのに。という訳で、大変満足していたのですが、昨年から私はスキー用にヘルメットを導入しまして。そしたら、このヘッドセットだとイヤーパッドと干渉して、痛くてとてもじゃないけど装着してられなくなってしまいました。昨シーズン中、どうしようか悩んでいたのですが、今シーズンがスタートするのに合わせてようやく方法を決定。バイク用のBluetoothインカムをスキー用ヘルメットに仕込むことにしました。もともとバイク用のインカムは、スピーカー部分をヘルメット内の耳の近くに両面テープで接着して使用することを想定した作りになっているのですが、このスピーカー部分を、スキー用ヘルメットのイヤーパッド部分に仕込もうとう魂胆です。ホントはイヤーパッド部分の穴にスピーカーを通せればよいのですが、スピーカーの方がサイズが大きいので、穴から通すことができません。実は昨年中にはバイク用のを仕込むことは決定していたものの、この穴から通せる小さいスピーカーのものを見つけることができずに断念していたのでした。結局、小さいスピーカーのものは見つけられなかったので、イヤーパッドの縫製を解いてインカムを仕込むことに。そこで、ここからの作業は裁縫の得意なかみさんにお願い。イヤーパッド後端の縫い目をほどいてそこからスピーカーを入れて・・・配線は後頭部側を通して・・・マイクは左のイヤーパッド前端の縫い目をほどいて、そこから突き出して完成。安全性を考えると、あんまり長い突起物を出したくなかったのですが、マイク部分はフレキシブルに動くので、仮にすっ転んでも顔にマイクが突き刺さるようなことにはならないのではないかと。ゴーグルも付けてるしね。完成後試しにスマホと繋いでみましたが、今までの片耳イヤホンマイクよりも音質も良いし、ヘルメット被っても耳への圧迫感もありませんから大丈夫でしょう。妻よ、ありがとう。

Dec 23, 2024

閲覧総数 760

-

17

本日のDIY(HUAWEI P30のバッテリー交換)

先日妻のスマホのバッテリーを交換した時に、ふと思い出しました。そういえば、俺のスマホも予備のバッテリー買ってあったな・・・。私は自分のスマホにそんなに性能を求めていなくて、ゲームなんてやらないのでネットに繋がって、音楽が聴けて、写真が撮れて、メールができて、動画が見れて、電話ができればそれでよい。なので、実は新品のスマホを自分のために買ったことが無くて、基本的に子供が機種変した時に、それまで使ってたスマホを譲り受けて使ってます。現在使用しているのは、長男が高校時代に使用していたHUAWEI P30。2019年5月発売のモデルですね。私が使うようになってから2〜3年経ってると思いますが、私が使うようになった時に、念のためと交換用のバッテリーを購入しておいたものの、特にバッテリーの劣化に困ることも無く、なんとなくそのまま来てしまいました。流石に買っておいた交換用バッテリーが勿体ないので、そろそろ交換しましょう。いつも通り、裏蓋を剥がしていくので、無水エタノールを注射器に入れて・・・隙間に無水エタノールを入れて、薄いフラットスパッジャーを潜り込ませていきます。既に裏蓋がバキバキに割れているスマホなので、分解には気を使います。あまり力を入れすぎると、簡単にパキッと逝ってしまうので、無水エタノール使いまくり。なので、今回はヒートガンも使います。ようやく裏蓋が取れました。続いて、本体上部にあるメタルフレームを取り外すため、ネジ9本を外します。9つのネジの内、下の真ん中はシールで封印されているので、封印を取り除いておきます。ネジ9本を外したら、慎重にメタルフレームを取り外します。このメタルフレーム下の赤丸の部分が結構細くて折れやすそうなので要注意です。この部分はメタルじゃなくてプラスチックなので。で、メタルフレームを取り外したら、バッテリーのカプラー(左)と、マザーボードからのフレックスケーブルのカプラー(右)を取り外します。これでバッテリーを外す準備ができました。バッテリー左側にあるオレンジの部分に記載の通り、①、②、③の順番にオレンジのシールを剥がして、③を持ってバッテリーを引き上げます。バッテリーの裏側は全面的に両面テープで接着されているので、ディスプレイ側からヒートガンで温めて粘着力を弱めながら慎重にバッテリーを剥がします。あんまり力を入れすぎるとディスプレイを割っちゃうので気を付けましょう。ここまで来れば、あとは右端の両面テープを剥がすだけ。バッテリー本体が外れたら、スマホ本体に残っているシールを剥がしておきます。はい、ここでようやく交換用バッテリーの登場です。左が古いやつ、右が交換用です。古い方のバッテリーは長年の仕様にもかかわらず膨らんでいることも無く、いたって優秀。バッテリーのカプラーに合わせて位置決めして、新しいバッテリーを接着。その後マザーボードのフレックスケーブルのカプラーも取り付けます。上部のメタルフレームを取り付けたら、スマホ周囲に残っているブチルゴムを綺麗に取り除きます。今回はバッテリー単体を購入していたので、モデルに合わせたブチルゴムはセットに含まれていません。そこで、純正で使用していたブチルゴムの寸法を測ります。2mm幅ですね。というわけで、2mm幅のブチルゴムテープを使用します。裏蓋の周囲にブチルゴムテープを貼りつけて・・・両面テープの剥離紙を剥がしたら、裏蓋を本体に接着。起動確認して作業完了です。2年位前に買ってあった交換用バッテリーですが、電源入れてみたら55%程の充電量でした。意外と持つんですね。

Feb 1, 2025

閲覧総数 518

-

18

本日のDIY(鉛筆削りの修理)その1

本日の修理品はコチラ。鉛筆削りでございます。まだブログに記録を残す前、Facebookで同じ種類の鉛筆削り(赤)の取手の部分を修理(っていうか自作)したことがありましたが、今回は青いやつです。修理箇所はココ。取手の部分がグラグラグラグラに緩んでます。これでも全然使えるし、何ならフレキシブルに動いて使いやすいんじゃないかと思ったくらいなんですが、かみさんに聞いてみると使いにくいらしい。どんだけ使いにくいのかと思い、試しに鉛筆を入れて削ってみたら・・・ハンドル回すと一緒に鉛筆も回っちゃう。これでは鉛筆削れません。まぁ丸い鉛筆を削ろうとしたってのもあるんですが、どうやら鉛筆差し込んでロックするところの保持力が弱ってるらしい。これを直すには、鉛筆を差し込む部分、カニの目玉みたいな所をバラさなければいけません。で、バラすためには、本体の後ろ側、上部の奥にあるネジを緩める必要があります。コレ(↓)は右側ね。ちょっと見難いですが、プラスネジが入っているのが見えるので、ドライバーで緩めます。反対側も、と思ったら・・・オイッ! 誰だ鉛玉入れたやつ(怒怒怒)!!!ピンセットを引っかけて鉛玉を取ろうとしますが、全然取れません。仕方がないので、FREEZE LUBEを使って鉛玉を一気に冷却し、縮小させて取り除けるか試してみると・・・なんとか半分だけ出てきてくれたので、クニペックスのスリップジョイントプライヤーさんの登場です。見よこの口先を。お蔭様で鉛玉を取り外すことができました。で、ようやく分解。蓋を外すとこんな感じ。本来はバネが入ってますが、動作確認のため一旦バネは取り外しています。カニの目玉部分をつまむと、3つのパーツが開いて鉛筆が入れられるようになります。目玉を戻すと、下の写真のように3つのパーツが閉じて鉛筆を保持する仕組みなのですが、どうやら表面のゴムパーツが摩耗していて、隙間ができてしまっています。これは、ゴム部分を交換するしかないですが、そんなもの持ってません。どうしようかと思いましたが、ここは熱収縮チューブを使ってみることに。本来は配線を結合した時の表面処理に使うものですが、この中から一番太いやつを使って、細く切ってパーツに被せたら、ヒートガンで温めます。そうすると収縮するので、チューブがパーツに密着するようになります。これを3つ作れば、それぞれのパーツの厚みが増すことになるので、摩耗分が対策できるかな?と。で、結果的に3つとも作ってパーツを取り付けてみたところ、見事に隙間が無くなりました。これで保持力がある程度保てるでしょう。つづく。

Dec 19, 2023

閲覧総数 2528

-

19

本日のDIY(リモコンの修理)

本日の修理はコチラ、スカパーのチューナーのリモコンの修理です。最近、やたらとリモコンの効きが悪くなってきたので。リモコンの修理は簡単なのですが、チマチマした作業がメンドクサイのでなかなか重い腰が上がらなかったのですが、リモコンが効かないストレスの方が勝ちまして、ようやく着手です。まずは、リモコンのどのボタンの反応が悪くなっているのか改めてチェックします。スマホのカメラアプリを起動して、リモコン先端の送信部分にカメラレンズを向けて、スマホの画面に表示させます。スマホのカメラはリモコンの赤外線が発光しているか確認することができる(できない機種もあります)ので、スマホのディスプレイを見ながら、リモコンの全てのボタンを押して送信部分が発光するかチェックします。その結果、音量調整、録画一覧呼び出し、-スキップ、停止ボタンが発光しにくいことが分かりました。いずれも使用頻度の高いボタンですが、番組表呼び出しとか、+スキップとか、使用頻度が高いのに全く問題ないボタンもありますね。ま、とりあえずやることは決まっているので分解です。リモコン四隅のネジを外して、いつも通りピックを使って分解します。で、バラしたのがコチラ。アレ?すっかり忘れてましたが、過去に直した形跡がありますね。どうりで使用頻度が高いのに反応が良いボタンがあったわけだ。基盤部分はシリコンリムーバーとコンタクトスプレーで掃除します。ついでに、パネルの細かい部分もシリコンリムーバーで掃除。ボタンのゴムシートはぬるま湯と中性洗剤でお掃除。さて、全体的に掃除が終了したところで、リモコン修理の本番です。使用するのは、アルミテープです。リモコンは、先程掃除した基盤に、導電塗料が塗られたゴムボタンの裏が接触することで通電して反応します。経年劣化でこの導電性が失われてくるため、リモコンの反応が悪くなるのですが、修理する方法としては、改めて導電塗料を塗ったり、アルミ箔やアルミテープをボタンの裏に貼るという方法があります。今までの経験上、導電塗料は塗っても密着性が悪くて再び取れてしまうので、アルミテープを貼った方がお手軽で効果の持続性も高いです。というわけで、アルミテープをボタンの寸法に合わせて切り取るため、ボタンのサイズを測ります。過去に修理した際、番組表呼び出しボタンの裏には、小さい3つの正方形のアルミテープを貼って処理していましたが、基盤側を見てみると3つのボタンにする必要はなく、1つの大きなテープで問題なさそうなことが分かります。というわけで、作らなければいけないアルミテープはこの通り。寸法通りにチマチマとアルミテープを切り取って・・・ピンセットを使ってボタンの裏に貼っていきます。扇形の部分は、面倒なのでマスキングテープにマジックテープで型取りして・・・切り取って作成することにしました。こんな感じ。結局、ついでなので問題なかったボタンにもアルミテープを貼りつけておきました。ボタンシートを取り付けてリモコンを組みなおし、動作確認で問題ないことを確認したら作業完了です。

Jan 4, 2024

閲覧総数 2395

-

20

本日のDIY(スキップボールの修理 3回目)

本日はスキップボールの修理。過去に2回修理(1回目、2回目)していますが、それとは違う個体です。ただ、症状としては1回目の修理の時と一緒で、ボール側のケーブルが抜けちゃってる状態です。見ると、ケーブルの先端についているはずの抜け防止が取れちゃってますな。こういうの修理する時、一番手っ取り早い方法はケーブルを結んで抜けなくすることなんですが、その分ケーブルが短くなってしまうのが難点。という訳で、前回同様同軸ケーブル作る時に使うカシメ用のリングを使います。あとから過去のブログを見たところ、前回修理した時はワッシャも使ってましたけど、今回はワッシャは使いませんでした(汗)。まずはケーブルをボールの一番細い穴から通して・・・ケーブルを大きな穴から再度外に出し、先端にカシメ用のリングを取り付けてペンチでガッツリ潰します。きちんと潰したのでまず抜けることはないと思いますが、念のため改造した半田ごてを使ってケーブルの先端を溶かして広げておきます。あとはケーブルをボールの中に引き戻したら修理完了です。

Jan 18, 2025

閲覧総数 85

-

-

- 美術館・展覧会・ギャラリー

- 本日お茶会

- (2025-11-29 06:59:40)

-

-

-

- フォトライフ

- 源氏物語〔34帖 若菜 60〕

- (2025-11-29 11:30:04)

-

-

-

- どんな写真を撮ってるの??(*^-^*)

- 三沢基地航空祭2025.09.21

- (2025-11-29 06:30:05)

-