全321件 (321件中 1-50件目)

-

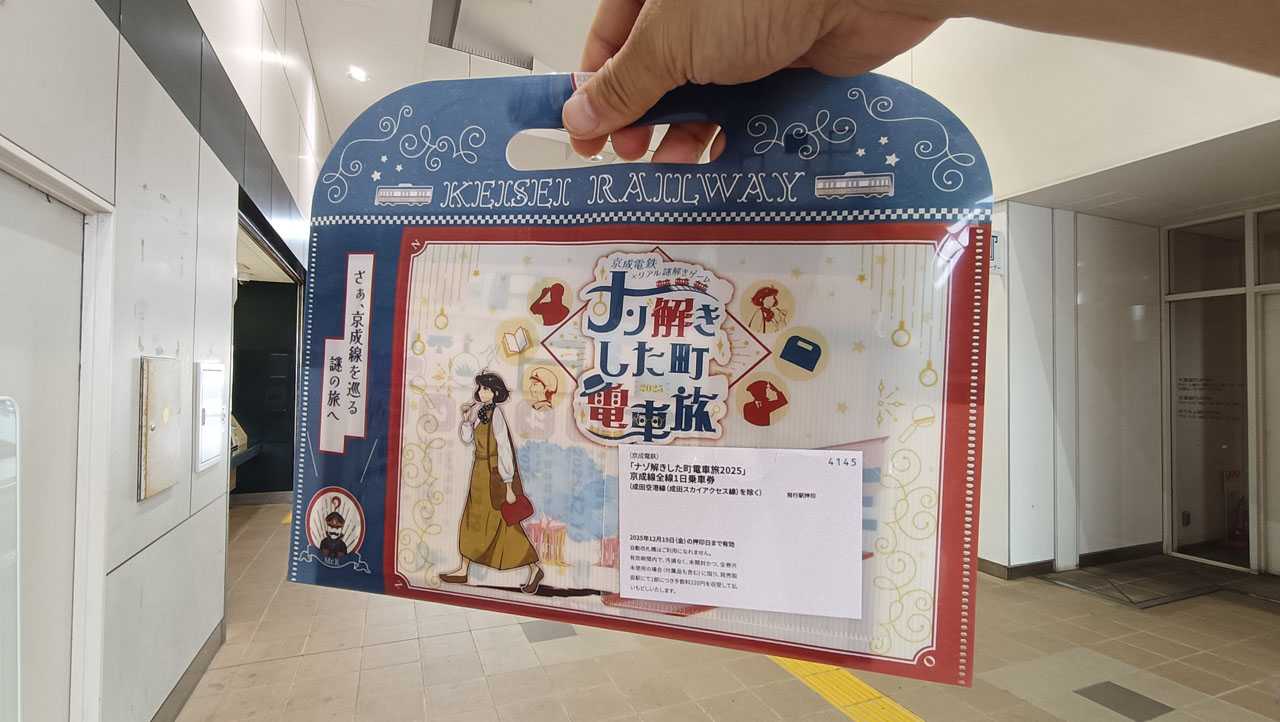

週末の謎解き(ナゾ解きした町電車旅2025)

京成電鉄の謎解きイベント第二弾です。昨年実施された第一弾はなんとなくスルーしましたが、最近謎解きをやっていなかったのと、涼しくなって周遊型謎解きをやるには良い季節になったので。最寄り駅でキットを販売していたので、朝9:30頃に購入。キットには京成電鉄の1日乗車券(自動改札使えないやつ)が入っているのですが、ちょっと感動したのがこのペグシル。謎解きキットを買うとまぁ、たいていの場合はペグシルが付属しているのですが、今回付属していたペグシルは、鉛筆部分にキャップが付いてて、後端には消しゴム付き!!これはなかなか画期的ですね。こんなペグシルがあるなんて知りませんでした。まぁ、私は自前のフリクションボールペンを使うので、ペグシル使わないんですけど。京成電鉄と言っても、非常に多くの路線があるので、いったいどこに連れていかれるんだろうか?という不安があるのですが、今回に限って言えば「おそらくメインの路線はアレだろう」という予測がありました。直近で一番京成電鉄に起こった変化。マーケティング的な観点からそこを謎解きで利用しない手はありません。途中で結構な勢いで雨が降ってきて、雨宿りしたりして無駄に時間を過ごします。昼食は、その昔仕事で何度か来たことがある駅ビルの喫茶店。店の名前からして雰囲気は分かろうもんです。土曜日なのにランチの定食やってて親切。そして美味。謎の方は意地悪なところは特になく、与えられたキット、情報をしっかりと隈なく探せばクリアできるもの。たまにてこずる部分もありますが、予想通りの路線に導かれていきます。で、終盤まで到達したら、あとはクリアまで広いテーブルのある所で作業があるってことなので帰宅。しばらく日を置いた後、残りの謎解きをじっくりやりましたが、最後は結構な工作になりました。今回の謎解きは主に関西圏のイベントを行っている謎解きゼペッツのものでした。初めての同社の謎解きでしたが、レベル的にもボリューム、ストーリー的にも良かったです。

Oct 14, 2025

コメント(0)

-

銀婚でした。

先月の9月15日に銀婚を迎えました。結婚したのが2000年で、当時は「ミレニアム婚」だとか言われたもんですが、全くそんなことを意図したわけではなく、仕事のタイミングとか、結婚資金だったりとか、色々な要因で2000年に結婚することになったわけです。まぁ、結婚〇年目なのか分かりやすくて良いですけど。当時、9月15日は「敬老の日」の祝日だったので、「結婚記念日がいつも祝日だったらお祝いするのにいいね」ということもあり、祝日に結婚式を挙げたのです(当日の日付が変わったタイミングで婚姻届けを出した)。結局2003年から祝日法が改正されて、いわゆるハッピーマンデー制度がスタート。敬老の日は「9月の第3月曜日」になってしまったので、結婚記念日が祝日という目論見は見事に崩れ去ったのですが・・・(苦笑)。毎年秋はWEC(世界耐久選手権)の第7戦を観戦するために富士スピードウェイに行きますが、昨年のWEC FUJIは9月13日(金)~15日(日)に開催されたので、ちょうど結婚記念日と重なったこともあり、また「折角フランス発祥のレースを観戦するんだから、フランス料理でも食べるか」という安直な考えで、夕食を食べるフランス料理店を探しました。そこで見つけたのが、河口湖の南にあるmieux restaurant。オーナーシェフの大森さんは、都内やフランスで修行した後、2023年8月にご夫婦でオープンしたお店で、とても暖かいおもてなしをしていただけるお店です。地元の食材をベースに料理を提供してくださるのですが、昨年初めて伺った際、「都内だったら相当な結構になるよなぁ」と思えるようなクオリティの料理に、久しぶりにビックリしました。置いてるワインも美味しいんですよ。で、このお店に感動した我々夫婦は、「WEC観戦の時は必ずこのお店で夕食を食べよう」と決めたのでした。で、今年です。WECの日程チケット発売が始まる頃にはお店を予約していたのですが、ふと思ったのです、「今年は2025年だから、結婚25年か・・・」と。結婚25周年と言えば、いわゆる「銀婚」です。もともとウチのかみさんは比較的そーゆーのにはサバサバしているので、これまでも結婚10周年とか、20周年とかでも特に何か特別なイベントをするわけでもなく、プレゼントもしたことが無いと思います。私自身はアクセサリーとか選ぶの好きなのですが、かみさん、子供が生まれてから邪魔だってんでアクセサリー類は一切つけなくなってしまったんですね。銀婚にちなんでシルバーアクセサリー・・・は安いので、一般的にはプラチナのアクセサリーを送ったりしても、どうせ身に着けません。どうしようかなぁ・・・と悩みましたが、シルバーにちなんでカトラリーを送るのはアリじゃないか?と思いつきました。そこで思い出したのが、昨年mieux restaurantに行った時のかみさんの「ここのカトラリー使いやすいね。いつかウチのもコレにしたいなぁ・・・」というセリフ。mieux restaurantで使われてたカトラリーは確かCutipol(クチポール)のだったよなぁ・・・と思い出しながら、Cutipolのサイトを覗いてみると、銀婚のプレゼントにピッタリな、GOA(ゴア) シルバープレーテッドというのがあるではないですか。どうやら、Cutipol初の銀メッキモデルらしく、Cutipolの中では最もスタンダードなGOAというモデルをベースに銀メッキを施しているらしい。(Cutipolのサイトより拝借)桐の箱に入ったギフトボックスになってて、イイ感じじゃん。よし、これをプレゼントにしよう。と思ったのですが、よくよく考えたら、ホントにmieux restaurantで使われてたのがCutipolなのか不安になってきたので、問い合わせフォームを使って背景を伝えた上で、レストランに問い合わせてみました。・お店で使ってるのはCutipolのカトラリーですか?・もし事前にお店にプレゼントを送付したら当日の受け渡し対応可能ですか?すると、すぐにオーナーシェフの大森さんからレスがありました。・プレゼントの事前受け取り可能・お店で使っているのもCutipolのカトラリーで間違いないただし、お店で使っているカトラリーは、一般的なGOAというシリーズではなく、NOOR(ノール)というシリーズだとのこと。公式サイトで見てみると、2つのモデルは全然形が違います。<GOA><NOOR>さて、困りました。持ち手の形状が全然違う。スプーンもGOAが円形なのに対して、NOORは一般的な卵型2つのモデルを実際に手に取って較べてみたい所ですが、一般的なGOAは比較的取り扱っている店舗が多いものの、NOORの方はほとんど取扱店舗がありません。銀婚のプレゼントであることを考えると、シルバーメッキで特別感ががあるGOA Siver Platedの方がふさわしい感じがしますが、かみさんが使いやすいと気に入ったのはNOORです。結構悩んで、実は会社の同僚の女性陣にも何名か相談に乗ってもらおうとしたりもしましたが、結果的には、やはりかみさんが気に入ったものを送るべきだろうと思い、NOORをプレゼントすることにしました。ネットで調べたら、木箱入りのナイフ、フォーク、スプーンにデザートスプーンを加えた4種×6人分のセットがあるのを見つけたので、そちらを注文。プレゼント包装もしてもらったものの、どうやら木箱が大きくてCutipolのロゴが入った紙袋が無いらしい。しかたがないので、プレゼント包装した時点での寸法をショップに教えてもらい、そのサイズが入る黒い紙袋をAmazonで注文。全て届いたのが8月下旬でした。で、その後もmieux restaurantの大森さんとメールでやりとりを行って、9月中旬にプレゼント一式をお店に発送。ブツを受け取ったという連絡も大森さんからいただいて準備完了です。で、当日。予約していた19時ピッタリにお店に。給仕して下さる奥様からは、「今年もレース観てきたんですか?」とお声がけいただき、去年話したことちゃんと記録してるんだなぁといきなり驚かせていただきましたが、美味しい料理とワインを堪能させていただきました。で、デザートの時にプレゼントを持って来ていただいたのですが、お店からもご厚意でプレートをご用意いただきました。今年のWECは長女も一緒に観戦していたので、当然長女も同席していたのですが、現在留学中の長男も来年には来れると思うので、「来年は長男も一緒に来ますね」とお店を後にしたのでした。翌日には大森さんからメールをいただきまして、ホントにいいお店に出会えたなぁ、と。帰宅後にプレゼントしたNOORのカトラリーセットを記念撮影。箱の中には入ってませんが、セットで買ったらCutipolのカトラリーレストもいただけたので、カトラリーレストとセットでも。こういうサプライズ、久しぶりにやりましたけど、予想されちゃうから、一度やったらもう次はできないね。

Oct 12, 2025

コメント(0)

-

2025 World Endurance Championship Rd.7 Fuji 観戦記-2

2日目はホテルを7時ごろに出発。駐車場に車を止めて、予選日同様グラスタ裏にある屋台で朝食。いい気分になったところで、出店をうろつきます。今年のトヨタのブースは、新旧霜降り肉が展示してありました。トヨタ GT-ONE(TS020)1998トヨタのル・マン挑戦40周年を記念して2025年のル・マンでGT-ONEをオマージュして作られた特別リバリーバージョンのGR010ハイブリッド 2025で、トヨタ・GRヤリス ラリー1も展示されていましたよ。ホイールはO.Z.製♪その後、レースの撮影に向けて第三セクターに移動。定番の撮影スポットであるダンロップコーナー出口は避けて、今まで撮ったことのない撮影ポイントを探してコース脇をうろつきます。その昔SUPER GTを撮ってた頃に見つけたココは、お気に入りのポイントですが、実はほとんど撮影者が来ない隠れスポット。富士で撮影する人でも、写真見てもどこで撮ったか分からない人も意外と多いんじゃなかろうか。で、ちょっとずつ撮影ポイントを移動します。コースと撮影ポイントの間にはフェンスが2重で存在しますが、一部のフェンスは一般撮影者用の穴が拡大されてて撮影しやすくなってるところがありました。今まで撮ったことのない場所で何度か撮影にチャレンジしましたが、どうも出来上がりがイマイチで、早々に場所を変えました。で、結局いつもの所に落ち着くという・・・。で、最後は予選日にも撮影した場所へ。位置取りを一歩左右に動いただけでも出来上がりの画角はだいぶ変わるのがレース撮影の面白い所。レースの方は富士にしては珍しく大荒れ。最終的に2位になったのはプジョー9X8の93号車そして、なんとアルピーヌの35号車がWEC初優勝。この2台がワンツーってのが、どれだけ荒れたレースかを象徴していますな。

Oct 9, 2025

コメント(0)

-

2025 World Endurance Championship Rd.7 Fuji 観戦記-1

ここ数年、レースはWEC(World Endurance Championship)しか観に行ってません。その代わり、WECは予選、決勝と土日必ず観戦に行こうと思っています。まぁ、私の場合観戦というよりも撮影がメインなんですけど、結果としてその撮影も年に1回しか行わなくなってしまいました。一眼レフを使っての撮影はレース以外はほとんどやらないので、機材を引っ張り出してくるのも年1回です。最早趣味と呼べるレベルですらありませんな。例年、基本的にはかみさんと2人で観戦に行くのですが、今年は何故か長女が観戦に行きたいと。まだ子供が小さかった頃は家族で行ってましたが、娘のWEC参戦なんて何年ぶりだ!?土曜日午前中のフリープラクティス3に間に合えばよいと思い、のんびり朝6時過ぎに家を出発したら、渋滞に巻き込まれて富士スピードウェイに到着したのはフリープラクティスが始まって30分も経過した頃。こうなったら撮影はさっさと諦め、食事タイムです。WEC Fujiは毎年「Le Village BONJOUR FRANCE」と称して、グルメやファッション、エンタメなどフランスにちなんだフェアが場内で開催されます。例年我々夫婦は朝からそこで食事と酒を楽しむことにしているのですが、今年は過去最大規模ということで非常に楽しみにしていました。こんな感じで全部で4列分の屋台が並んでて、そりゃもう旨そうなものばかり。まずは今年の目的だった、ラ・サブレジエンヌがル・マンとコラボした缶入りサブレ3種をゲット。で、席を確保したら食料調達です。写真撮らずに食べちゃったものとかも多いのですが・・・今年はテーブル数も多かったですし、涼しくて良い風が吹いていたのでとても気持ちよく過ごすことができました。WECはほぼ毎年欠かさずに参加していると思いますが、躍起になってレース観戦するんじゃなくて、こうやって美味しいもの食べながらのんびりレースイベントの雰囲気を楽しみながら過ごすというスタイルをWECを通じて学びましたねぇ。そうそう、久しぶりにミニカーを買いました。今ではGarage43という私のハンドルネームが、私が運営していたミニカーサイトの名前であることを知っている人はほとんどいないと思いますけど。買ったのは近年のレーシングカーの中では断トツに好きなフェラーリ499P。2023年のル・マン優勝車である51号車が欲しかったんですが、買ったのは2024年のル・マン優勝車である50号車。いやぁ、カッコいいわぁ〜。で、駐車場に戻っていろいろ買ったものを一旦車にしまった後、ようやく機材を担いで午後の予選から写真撮影です。予選はGT3、HYPERCAR各クラスとも12分+HYPERポール10分しかないので、撮影箇所は1か所と決めていましたので、撮影ポイントに向かいます。どうせ翌日の決勝は6時間で気のすむまで撮影できますので、予選は久しぶりの撮影のための肩慣らし。で、ちょっと遊んでみようかと思って、スローシャッター中に意図的にレンズをズームさせてみたり。同じようなことはPhotoshopを使った加工でもできます(↓)けど、やっぱりズームさせた方がいい感じに見えるかな?今年の最大の目的はアストンマーチン・ヴァルキリーの撮影なので、壊れて決勝に出場しないなんて言ことになる前に一応押さえておくのも忘れずに。そして一番好きなフェラーリ499Pもね。というわけで、夕方までのんびりした雰囲気の予選日を満喫して、宿に向かったのでした。実はこの日の夜はもう一つ大切なイベントがあったのですが、それはまた今度。

Oct 7, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(プッシュポップゲームの修理 7、8回目)

いつものプッシュポップゲーム。ちょっと前に7回目の修理をしました(いつも通りだからアップしなかった)。その時に修理したのはこのボタンでした。その際、他の新しくしたボタンも取れかかっていたので、全てのボタンを接着しなおしたのですが、返却した3日後にはまた戻ってきました。次から次へと順番にボタンが壊れていきます。右側から壊れていくのは、右利きの子が多くて力が強いからでしょうか?ただ、今回はボタンが壊れただけではなく、ボタンを元の位置に戻すための背面のブロック状の部分もなんかおかしい。押し込んだ後、引っかかって戻ってきません。本来左右2か所のバネで戻ってくるるようになっているのですが、明らかに片側のバネだけ死んでます。これは分解して確認するしかないですね・・・。で、バラしてみたところ、見事に破損してました。こんな壊れ方するなんてちょっと異常です。どんだけ強い力でガシガシやってるんだよ、と。どうやら最近1年生の子がこのオモチャをやたらとヘビーローテーションで遊んでいるようなのですが、やっぱり乱暴なんでしょうね。ここはしっかり指導して欲しい所。お前一人のオモチャじゃないんだぞ、と。とりあえず一旦瞬間接着剤で固定しますが、そんなものどうせすぐに取れてしまいます。プラリペアを盛って強度を上げたいところですが、可動パーツなので、可動域を考えると構造上プラリペアを盛れるスペースがありません。という訳で、プラスチック溶接を行います。割れているのは下記の赤いラインなので、そのラインとクロスするように金属を埋め込みます。スペースが狭いので、今回使うのは波形の狭いやつ。プラスチック溶接機を使って埋め込みます。余分な部分をカットして、溶けたプラスチック部をヤスリ掛けして均します。組み立てて動かしてみたら強度的にも問題なさそうなので、コッチはこれで完了です。あとは、ドナーから新しいシリコンのボタンを作成して接着したら完成です。

Oct 6, 2025

コメント(0)

-

Cheap Trick Farewell Tour at Budokan

Cheap Trickの最後の来日とされる大阪、東京の2daysツアーが行われました。ってことで、最終日のブドーカンに行ってきましたよ。1978年の来日時、まだ本国では大して売れてなかったのに日本でバカ売れして武道館でライブを行い、当初は日本のみで発売される予定だったライブアルバム「at Budokan」が逆輸入される形でアメリカで大ブレイク。これは同時にライブ会場としての「武道館」を世界中に印象づけた出来事でもありました。そんなCheap Trickの最後の来日が武道館以外のハコ行われるなんて考えられるわけもなく、こうしてお膳立てが整ったわけです。ライブ参加にあたり、数か月前にPGSでCheap TrickのTシャツを夫婦で購入。Cheap Trickの2nd アルバム「In Color」に入っている名曲「I want you to want me」の歌詞を、同バンドのロゴのフォントを使ってデザインした素敵なデザインのTシャツなのですが、私が購入したサイズは製造の遅れで届かず、結局かみさんだけがライブ当日に着用。私の分は会場で別のTシャツを買えばよいと思ってキャンセルしたら、当日の物販は大混雑でTシャツは完売・・・(涙)。それどころかパンフ以外は全て完売してしまったようでした。販売数量の見込みが甘かったですね。物販は16:30からだったはずですが、どうやら昼過ぎには列ができてたっぽい。フェアウェルだし、観客は暇でミーハーで金持ちのジーサンバーサンばっかりなんだから、もっと作っておけばよかったのに。実際、会場入りすると階段の昇り降りが辛そうなご高齢の方も結構いらしてビックリしました。Cheap Trickの絶頂期に現役バリバリで黄色い声援を飛ばしてた方達が「最後に一目見たい」と思って足を運んだんだろうなぁ、と。今回はB1ブロックの最前列ってことで、前が空いてて見やすいのは良かったです。定刻になって、「All right Tokyo! Are you ready? Will you welcome Epic recording artist Cheap Trick!!」という例のアナウンス*に続いてHello Thereからスタート。もうね、あのアナウンスからの1曲目でノックアウトですよ。*「at Budokan」に収録されたライブ開演時のアナウンスで、立て続けに曲が進んでいくんですが、01. Hello There02. Come On Come On03. Lookout04. Big Eyesアレ?この流れってat Budokanのセットリストまんまじゃん・・・。それこそ擦り切れるまで聴きまくったアルバム通りの進行ですけど、個人的には、最後の来日なんだから、「at Budokan再現セトリ」とか企画モノみたいなのはやらないで、新旧織り交ぜてもっといろんな曲をやってほしいなぁという一抹の不安が・・・。確かに全盛期は70年代後半のバンドですが、息の長いバンドですから、佳曲、隠れた名曲は多いし、聴きたい曲いっぱいあったんですけどね。心配事と言えば、今年72歳のロビン・ザンダーの声が一番心配でした。1曲目では少し不安定でしたけど、少しずつ安定してきて、想像以上に出てて流石だなと。「七色の声を持つ男」、「Rainbow Voice」の異名は伊達じゃないと思いました。トム・ピーターソンの12弦ベースも相変わらずゴリゴリで良い音してたし、相変わらずクールでカッコイイわ。問題はギターのリック・ニールセン(最年長の76歳)。曲毎にギターを交換していましたが、もはや自分一人でギターを担ぐこともできないのか、ローディーにストラップかけてもらうところまでお世話になってて、ギター持ってなかったら完全に徘徊老人みたいで、見てると心配になってくるほど。5ネックギターみたいな重たいのなんかもう持てないんだろうなぁ・・・。体調不良の噂はこれまでにも何度か出ていて、実際ツアーへの影響があったこともあったので、とにかく最後までステージに立っていられるのか凄く不安になってきます。ただ、リックのギターは元々ガサツな弾き方で、テクニシャンというわけではないですから、見た目ほどプレイは衰えてないような気がします。まぁ、雑さに磨きがかかってる感じでしたね(苦笑)。そんなお年寄り3人に交じって一人若いのがリックの息子であるドラムのダックス・ニールセン。オリジナルメンバーのバン・E・カルロスとメンバーの対立があったりしてツアーに参加しなくなってから、彼がドラムを叩いてますけど、良いドラムですね。タイトなドラミングでしっかり3人を支えていたのが好印象でした。全体的に、昔の曲ばかりのセットリストでしたが、11月に発売されるアルバムから、先行してyoutubeで公開されていたシングルカットされたTwelve Gateも演奏。途中のThe Flameでは観客のスマホライトを点灯して武道館全体が素敵な空気管に包まれました。そして、I want you to want me、Surrenderという名曲で本編終了。I want you to want meでは、その昔黄色い声援が飛び交ったのと同じような掛け声があがります。きっと、1978年当時同じように「Cry! Cry! Cry!」と掛け声を上げた人がこの会場の中にもいたのではないでしょうか?スタジオアルバムでは佳曲止まりだったこの曲を、あの掛け声が名曲にしたんだというのは間違いのない事実で、当時の日本の女の子達の貢献は非常に大きかったと思います。それにしても、当時のロビンの王子さまっぷりと言ったら・・・。アンコール1曲目は、Auf Wiedersehen。もともと自殺をテーマにした歌で、そもそもCheap Trickが単なるポップロックバンドではない、多分に社会風刺、グランジロックの始祖的な役割を担っていた部分もあることを証明する曲の1つとも言えますね。ただ、ロビンが「サヨナラ、バイバイ!」と歌うのを聴くと、改めて「あぁ、Cheap Trickを日本で観れるのも最後なんだなぁ」となんだかしみじみしてしまいました。まぁ、本編最後のMCでは、「チケットにはFarewellって書いてあるけど、また来るかは君たち次第だよ!」って言ってたので、私が一番聞きたかった曲はその時までのお預けとしましょう。全体的に計算されつくしたライブとは真逆のライブでした。余計な演出はなくて、曲の良さとバンドの経験、そしてなにより観客と、武道館という空間に支えられたライブだったなぁと思いました。Cheap Trick Farewell Tour at Budokan1st Oct. 2025Set List01. Hello There02. Come On Come On03. Lookout04. Big Eyes05. Need Your Love06. Clock Strikes Ten07. Ain't That A Shame08. Elo Kiddies09. High Roller10. Ballad of TV Violence11. California Man12. Twelve Gates13. I Know What I Want14. On Top of the World15. Oh Caroline16. The Flame17. I Want You to Want Me18. Surrender- Encore -19. Auf Wiedersehen20. Dream Police21. Goodnight

Oct 5, 2025

コメント(0)

-

秘密兵器投入

関東デイラリー 2025年の最終戦に向けて、秘密兵器を導入することにしました。 いや、まぁ、特に秘密というわけでもないし、とんでもなく凄いアイテムというわけでもないんですけど。最終戦は、いつもナビをやっているかみさんの都合が合わなかったため、私がナビを行うことになり、ドライバーとして会社の同僚に参加していただくことになりました。シリーズ戦のドライバーズポイントとか考えると、自分がドライバーとして継続参戦した方が良いのですが、初参加でいきなりナビとか無理な話なので、より簡単なドライバーとして助っ人参戦していただくことにした次第。 まぁ、かねてからアベレージラリーはドライバーよりもナビの方が楽しそうだなぁと思っていたので、今回私がナビを行うこと自体は楽しみで仕方がないんですけど。 で、自分がナビを行うにあたって、ナビをやりやすい環境を整えるために、新しいアイテムを導入することにしたのです。それが、無線接続の10キー&タッチパッド。 私がアベレージラリーに参加する時に使用しているのは、いわゆるラリコン(ラリーコンピューター)ではなく、その代替品となるAndroidアプリです。本格的なラリコンが車と接続してTripメーターの情報を入手するのと比較して、GPSによる走行距離測位をするのが大きな違い。当然車のTripメーターよりもおおざっぱなデータになるのですが、お手軽に参加できるという利点もあります。 そのアプリをスイスポのディスプレイオーディオにインストールして使用しているわけですが、Androidアプリなので、必要な情報(数字)の入力はソフトウェアキーボードを使って行うことになります。が、とってもやり難いんですね、コレが。 手元にタブレットがあってそこにインストールされているアプリを使用するならもう少し使いやすいんでしょうが、センターコンソールに固定されているディスプレイオーディオのソフトウェアキーボード入力って、凄くやり難いんですよね。 そこで、外部接続できる10キーとタッチパッドの登場です。使用しているディスプレイオーディオはBluetoothに対応してはいるものの、BLE (Bluetooth Low Energy)には対応していないので、念のためBluetooth接続 or ドングルによる無線接続の両方の接続が可能なものを購入しました。 結果として、予想通りこのアイテムはBluetooth接続を謳っていても、実際にはBLE接続だったようで、ディスプレイオーディオとはBluetooth接続はできませんでしたが、ドングルを使った無線接続で認識させることができました。 Androidの設定でカーソルを拡大して見やすくしておいて、タッチパッドと10キーの両方が快適に使用できるようになりました。これでチェックポイント通過時の速度変更指示やパスコンでの速度変更指示の対応もストレスなく対応できます。

Oct 4, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(PERPLEXUSの修理 3つ目)

本日の修理はPERPLEXUS。過去に修理したものではなく、3つめのアイテム。中で壊れたパーツがカラカラなってます。このPERPLEXUSは殻割りしにくいので、壊す覚悟で赤道にある水色のパーツを取り外します。で、壊れたパーツを取り出します。この緑色の2つは、最初にPERPLEXUSを修理した時と同じ部品ですね。本来、ここについてるパーツですが、折れちゃってます。ここは瞬間接着剤で固定しつつ・・・プラリペアで周囲を補強しておきます。もう1つの壊れたパーツは、迷路をドームに固定するためのベースになる部分。同様に瞬間接着剤で固定した後、プラリペアで補強しておきます。あとはドームを固定するためのリングを取り付けるのですが、半破壊的に取り外したので、このままでは取り付けることができません。そこで、プラスチック用のエポキシパテを使います。2層式のパテを混ぜ合わせたら、リングに盛っていきます。リングを2つ重ねたら、隙間にさらにエポキシパテを盛って、PERPLEXUSの赤道部分を転がして表面を均します。小さなクリップでリングを固定してパテが硬化するまで放置。パテが硬化したら余分なパテをカッターでカットして軽くヤスリ掛けしたら完成です。

Sep 29, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(踏み台の脚ゴムの修理)

さて、来週末は富士スピードウェイでWEC(World Endurance Championship = 世界耐久選手権)が開催されます。最近ではもうWECぐらいしかレース観戦はしなくなってしまいましたが、逆に言うとWECだけは毎年欠かさず観戦&撮影に行ってます。昨年のWECの際、それまで使ってた撮影用の脚立を踏み台に変更しました。ところが、この踏み台、実はレースウィークに壊れました。まぁ、壊れたと言っても、4本ある脚の内、1本の脚ゴムが外れてどっかいっちゃったのです。脱落したのはレースの最後の最後で、すぐに気が付いて嵌めておいたのですが、帰る時には再度脱落して完全に紛失してしまいました。このままでは不安定で安心して撮影することができません。以前だったら年に何度もレース撮影に行ってたので、春頃には直してたんでしょうが、今まで出番がなかったので、今になってようやく修理する気になった次第。脱落したのは左手前の脚ゴムです。脚ゴム自体はブラインドリベットで留まっていたはずなのですが・・・無事な脚ゴムを取り外してみてみると、取り付け部分はこんなに薄っぺらいんですね。結構荒れた地面に設置したりするので、変な角度から力が加わって薄っぺらい部分が破れたのか、ゴムが変形してリベットから抜け落ちたのか・・・。今となっては原因は分かりませんが、とにかくこれと同じ脚ゴムを用意しないといけません。しかし、残念ながら脚ゴムだけでは売ってない様子。こうなったら自作するしかありません(涙)。というわけで、ホームセンターでゴムのブロックを購入。450円/個ほど。脚ゴムをブロックに重ねて型取りします。で、カッターで良い感じにカットしていきます。所詮脚ゴムですからね、綺麗に作る必要なんてありません。踏み台に残っていたブラインドリベットをドリルで粉砕して、カットした脚ゴムを取り付けてみます。意外といい感じ。試しに踏み台を開いて使ってみると、若干ガタつきます。本物と較べてみると、作成した方が若干厚みがあるようですので調整します。さらに、接地面に滑り止め用の溝を掘ります。作成した脚ゴムもブラインドリベットで留めるので、脚の中に入る部分に穴を掘ります。ただし、今回使用するのはPLタイプのブラインドリベット。中で花が開くやつです。こっちの方が脱落しないでしょう。脚ゴムを取り付けて、リベット留めする部分に5mmの穴を開けて、横からリベット留め。これで完成です。踏み台直ったのは良いんだけど、雨なんだよなぁ、週間天気・・・(涙)。

Sep 20, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(伸縮式卓球ネットの修理)

本日の修理は伸縮式の卓球ネット。普段ネットは左右端の支柱の中に収納されていて、使用時には引き出して使います。支柱の下端が下に引き延ばせるようになっていて、テーブルを挟み込んで固定するようです。今回は片側の支柱が壊れてネットが完全に引き出された状態で、ネットが収納できなくなっていました。親切にも壊れたパーツの破片がテープで留められていましたが、多分使わない。修理するには殻割りしなければいけないので、どうやったら分解できるか観察します。上部には黒いゴム製のカバーが取り付けられていたはずですが、壊れている方はカバーがありませんでした。ただ、ネットを巻き付けて回転する白い軸がグラグラしていて、軸自体が壊れているのは分かりました。下部はテーブルに固定する部分を引き出して、ゴムのカバーを取り外します。すると、どうやら単純な凹凸嵌合で組み立てられているっぽいので、ピックなどを使って嵌め込み部分を外していきます。殻割りが完了すると、中から折れたゼンマイバネの破片と、これまた折れた軸が出てきました。ゼンマイバネに何やら白い粉状のものがたくさんこびりついていますが、これはおそらく軸が削られたものかな?エアブラシで取り除いておきました。折れた軸はとりあえず瞬間接着剤で固定しつつ・・・足りない部分が、冒頭に紹介した丁寧にテープで固定されていた破片が入るところだと思いますが、あの破片は使わずに・・・プラリペアを使って埋めていきます。ゼンマイバネの方は、先端部分が折れて短くなってしまったので、このままだと軸に上手く固定することができません。そこで、一旦先端部分を伸ばして・・・ゼンマイバネが軸から逃げないよう、いい感じに曲げておきます。組み立てたら完成です。全体的にネットが全て巻き取られるようになっていないのですが、もともとそういうものなのか、あるいは本来はネットは全て巻き取られるものなのかが分かりませんでしたので、とりあえず壊れていない方と同じ程度巻き取るように調整しておきました。あとからかみさんに訊いたところ、どうやら本来は全てのネットが巻き取られるようになっていたはずとのことですが、壊れていない方も巻き取り量は全体の半分に満たない状態なので、おそらくバネが劣化してるんでしょう。再調整は可能ですが、とりあえず今回はこれで終了。

Sep 17, 2025

コメント(0)

-

2025 関東デイラリーシリーズ 第4戦 ソネットラリー in 日光

2025年 関東デイラリーシリーズ 第4戦 第51回 ソネットラリー in 日光です。今年から参戦しているJAF公認のアベレージラリーイベントも、いよいよシリーズ4戦目。私ら夫婦が参戦しているのはCクラスという、最もルールが緩い(通常1秒誤差で1点減点 → 10秒誤差で1点減点)クラスですが、要領は分かってきたので、そろそろ5位入賞はしたいなぁというところ(このところ毎回言ってる)。ちなみに、これまでの戦績は8/11位 → 6/7位 → 7/7位と、むしろだんだん成績悪くなってるんじゃないか!?という気がしないでもないですな。貰った点数(少ない方が良い)も、91点 → 36点 → 85点と、改善している気もしません。毎回スタート時点では、「今回はイケる気がする」と根拠のない自信を口にして、かみさんから窘められるという状況ですけど・・・(苦笑)。今回は日光にある大室たかお神社がスタート地点。朝7時前には皆さん集合して、受付開始。受付が終わると、かみさんは早速指示書を読み込んで指示書にいろいろ書き込んでいきます。「毎回コマ図のフォーマットが違う!」と文句言いながら。その間、ドライバーはいつも通りゼッケン等を車体に貼付し、スタッフの車検を受けます。で、8時20分からブリーフィング。今回は、大室たかお神社の全面協力なので、まずは安全祈願のご祈祷をしていただきました。1号車のスタートは9時01分。そこから1分おきにゼッケン順にスタートしていきます。今回我々は、ゼッケン24なので、9時24分スタートのはずなのですが、見ているとどうやら指示書のスタート時刻よりもだいぶ早くスタートしているようです。思えば第1戦のStage 2もどうように、「いつでもどうぞ~」みたいな感じでした。あの時は結果的に大した時間差が無かったし、その差がもたらす影響にまで考えが至らなかったんですけどね。今回は、競技車両の駐車場出口がスタート地点で、その数十メートル先にある表参道との交差地点でセレモニアルスタート(撮影)を行うということでした。で、当初の9時24分よりもだいぶ早い状態で自分たちのスタート順になり、オフィシャルから「自分達の都合でいつでもどうぞ~」ってな感じでスタート。そして、撮影のためにセレモニアルスタート地点で一旦停止。パシャリッ(WRCみたいに両側の窓開けて手でも振れば良かった)で、ラリーが始まったわけなんですが、社内はいきなり大混乱。「早めにスタートしちゃったけど、本来のスタート時間との差はどう考えればいいんだ!?(;´Д`)」アベレージラリーでは、チェックポイント毎に貰うチェックシートを、事前に配布されるコントロールシートに貼付していき、最終的にコントロールシート上で電卓叩いて所要時間を計算したりします。そのベースになるのは、スタート時間。例えば、下記は第3戦 Stage 2のコントロールシートですが、青枠がStage 2のスタート時間。この時はゼッケン1のスタートが9:31で、我々がゼッケン20だったので、スタート時間は9:50というのが公式の通知で、実際その通りに進行しました。そして、緑の枠がStage 2スタート後最初の第6チェックポイントを通過した時に貰ったチェックカード。この差を計算して赤枠内に記入し、協議終了時に配布される正解表に記載されている、「指示書に記載の通りの速度で走った時の理論的なCP6通過までにかかる所要時間」との差を計算するという流れになります。つまり、スタート時間が当初のルールと変更になった場合、このコントロールシートに記載すべきスタート時間は、① 当初予定されていた時間を記載する② 実際のスタート時間を記載するどちらを記載すればよい?という問題が生じます。例えば、当初の予定よりも3分早くスタートした場合を考えます。ルールが①なら、どこかで3分時間をつぶす必要がありますし、②なら何分早くスタートしようが、指示通りに走ればよいだけで、3分の時間調整をする必要はありません。一方、我々がラリコンの代わりに使っているアプリでは、走行ペースを指示する機能が付いていて、画面左側に「SPEED UP」や「SPEED DOWN」といった表示が出ます。これは、そもそもラリーをスタートした時から起算しているものなので、あくまでも上記でいうと②をベースにしたペース指示になります。もし①が正だとした場合、画面に表示されるペース配分通りに走ったら、3分早着になってしまい、大量得点を食らうことになります。さて、どうしたもんだろう。運転しながらいろいろ考えましたが、CPで貰うカードはCP通過時刻なんだから、競技終了後に貰う正解表との差を計算するのは、あくまでも本来のスタート時間起算として計算しないとおかしくね?と。つまり、実際のスタート時間がいつであっても、コントロールシートに記入するスタート時間は、当初の予定通り9時24分というのが正解のはずです。つまり①が正解ということ。じゃあ、我々は何分早くスタートしたんだっけ?こんなことになるとは考えずにスタートしたもんだから、時計なんか見てなかったんですよね。さて、困った・・・。でも、このアプリには現在時刻とラリースタートから何分経過したかの両方の時計が掲示されているので、その差を計算すれば、何時何分にスタートしたのかが分かることに気が付きました(エライ!!)。結果、当初の予定よりも6分30秒早くスタートしていたことが判明。じゃあ、アプリの指示はどう解釈すれば良いんだ!?!?!?!?基本的に、ラリー中はCP通過時点でこの画面上の指示がon timeになるように速度を調整しながら走ります。でも、このままon timeを目指して走ったら、実際には6分30秒早くCPを通過することになってしまいます。さて、どうしましょうと悩んでいる時に、OMCP付近に到着。すると、想定よりも多くの車が並んで時間調整しています。ってことは、早めにスタートしたことによる時間調整もここで兼ねているのではないかと推察。途中、ミスコースした22号車と鯛基準を入れ替える時にチラッと聞いたら、やはりオフィシャルのスタート時間が正とのことなので、我々のスタート時間は9時24分として計算する必要があることが確定しました。ってことは、アプリのペース指示表示が「SPEED DOWN -06:30」と表示されるのを目指して速度をコントロールすればよいだろうということになります。結局、自車がOMCPを踏んだのは、ほぼアプリの表示上はon timeでしたが、その後もしばらくそこに立ち止まっていたので、再スタートした時点ではアプリ上の表示はラリースタートから42分42秒経過した時点。ペース配分表示は「SPEED UP +02:24」でした。で、この表示を「SPEED DOWN -06:30」になるように走るには、かなりのハイペースで盛り返さなければいけません。が、前が詰まっていてスピード出せない・・・。そうこうしている内に、1CPが目の前に現れました。1CP通過時点の画面表示は「SPEED UP +03:09」でした。この時貰ったチェックカードは、10時06分27秒だったので、スタート時間(9時24分)から計算すると、所要時間42分27秒です。しかし、あとから貰った正解表だと1CP通過は45分25秒なので、実は2分58秒早く1CPに着いてしまったことになります。あれ?結局ペース配分表示はどうやって考えるのが正解なの!?(※「SPEED UP +06:30」を目指して走るのが正解)1CPはチェックカード貰うのにも混乱があって、結局処理時間+1分を超えて+2分の状態で再スタート。で、それを目指して走っていたのですが、途中、かみさんが突然「速度変更指示をやり忘れた!」と。そして、突然Trip2のリセットをしようと画面をタップしてしまったのです。それはダメっ!!と言った時にはもう遅かった・・・(涙)このアプリ、デフォルトでは画面上のどこをタップしてもTrip 1がリセット、ロングタップするとTrip 1、2やsection tripなど全てがリセットされるようになっています。今回、1CPの6kmちょっと先に速度変更用の看板PCがあるので、その距離を測るためにリセットしたかったかみさんが、Trip 1ではなく、Trip 2をリセットしようとして、Trip 2のメーターの上をタップ。でも、前述のように「どこをタップしても」Trip 1がリセットされる仕様なので、結果的に次のコマ図までの距離が分からなくなってしまいました。本来なら、どこかをロングタップすればTrip 2はリセットされますが、仕様上Trip 1もリセットされるので、どっちみちかみさんの用途では使えないのです。アプリの使い方を全部私に任せていっこうに覚えようとしないので、こういうことになるのです(怒)。その後は、貰った大量得点をリカバーしたいと気持ちが逸る中、「CP通過したらリセットされるから、リカバーなんて考えないで平常心で走ればOK」と思い直して走行を続けます。1CPを1分遅れでスタートしたことに加え、2CPに向かう時に工事で交互通行に引っかかり50秒ほどロスしたこともあり、初めて遅れをなかったことにできるレスコンカードをどうやって使用するか車内でディスカッション。結局看板PC到着時点で1分45秒遅れだったので、今回は1分(+20秒)のレスコンカードを使用しましたが、それでも2CP到着時23秒遅れだったので、2分のレスコンカードだして、もう少しペースを落として時間調整するってのが正解だったのでしょう。その後も、Trip 1のリセット遅れが原因で2km近くミスコースして前日に夕飯を食べた「とんかつ ステーキ 篠」の方まで行っちゃったりと、なんだかんだで細かくポイント貰っちゃってStage 1終了。今回は西洋料理の名店、日光 明治の館のお弁当を用意してくださいました。某公園の木陰に折りたたみチェアを広げて、舌鼓を打ちました。旨しっ!!で、気を取り直してStage 2Stage 2も皆さん、結構自由な感じでスタートしていきましたので、我々はのんびりオフィシャルなスタート時間になるべく近い形で、キリの良いタイミングで出発。Stage 2も途中でミスコース2回(どちらもすぐに気が付いた)したりしましたが、6CPでは初めて正解表と1秒の狂いもなく、on timeで失点0を達成できたりして、スタート地点の大室たかお神社に帰ってきて競技終了。結果、初めての5位(7台中だけど)を獲得。Cクラス、我々以外みんな1993年のサファリラリーでTTEのST185セリカで日本人初の4位という快挙を成し遂げた岩瀬さん率いるTEAM SAFARIのメンバー。お揃いのチームTシャツが羨ましい。(TEAM SAFARIより撮影した写真をいただきました)TEAM SAFARIの皆さんに限らず、いろんな参加者の方がいつも我々を気にかけて声をかけてくださって、ありがたい限りです。初めて盾をいただきました。

Sep 15, 2025

コメント(0)

-

トレッキングのあとで・・・

トレッキングで汗をかいたので、温泉に入りたいところですが、その前に甘い物を食べたいな、と。というわけで、日光に来たらコレでしょ。日光駅前にある、日光さかえやの「湯葉あげまんじゅう」買うと、その場で塩を振ってくれるのですが、その塩味が程よくてまた良いのです。店先の椅子に座って、無料の冷たい麦茶をいただきながら湯葉あげまんじゅうを食べる至福の時。その後、車で15分ほど走って日帰り入浴施設「やしおの湯」へ。結構混んでましたが、洗い場はいいタイミングで並ばずに済みました。で、ひとっ風呂浴びたら夕飯です。夕飯の候補はいくつか見繕っていましたが、その中から今回チョイスしたのは、「とんかつ ステーキ 篠」日光から今回の宿泊地である矢板に向かう途中にある店ですが、ナビに従って走っていても、「ほんとにこんなところに店があるのか?」というようなところに、突然ポツンと店が出てきます。駐車場はいっぱいでしたが、タイミングが良かったのか並んでいるのは二組目でした。外で待っている間も食欲をそそる匂いが充満していましたが、ほどなくして呼ばれた店内は、それだけで白米何杯も食べれそうな凄い煙の量。そして、オーダー後しばらくしてテーブルにやってきたのは、鉄板焼きのポークソテー「ニンニク焼き」ちなみに、かみさんは「しょうが焼き」を注文していましたが、薄い肉のいわゆる「豚のしょうが焼き」ではなく、分厚いポークソテーをジンジャーたっぷり使って鉄板焼きにした一品。なので、見た目は私が注文したものと変わりません。いやぁ、これはマジで旨い。鉄板焼き共通のたれをたっぷり垂らして、ただただ無心で頬張ります。身体動かして、風呂に入って、ガッツリ旨い飯を食べる。あぁ、なんて幸せなんでしょう。我々が食べ終わった後でも駐車場はいっぱいで、数組並んでいましたが、実はこの翌日、ラリー中にミスコース(橋の先を右折するところ、橋を見逃して直進しちゃった)して昼頃にこの店の前を通った時には信じられないような数の車とバイクが並んでいましたので、この店来るなら夜がおすすめなのかもしれません。というわけで、お腹いっぱい大満足で矢板に予約した宿に向かったのでした。さて、翌日はソネットラリー in 日光です。

Sep 14, 2025

コメント(0)

-

霧降隠れ三滝トレッキング その3

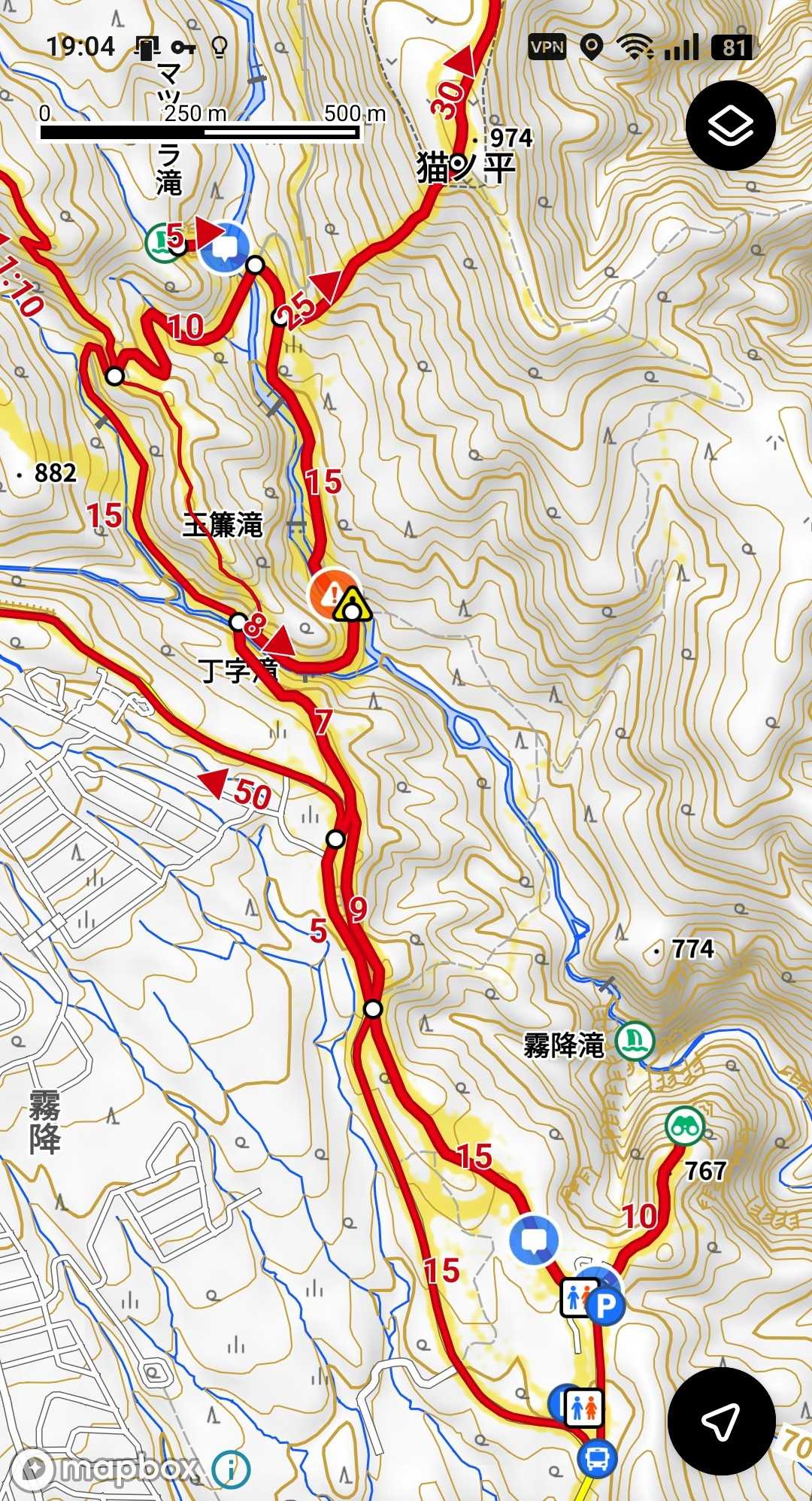

はい、マックラ滝から分岐点まで帰ってきました。今度は、南側からはアプローチできなかった玉簾ノ滝に、北側から向かいます。ここから先は、結構ぬかるんでいて、前日までの雨が小川になって流れているところを進んだりします。いかにもヒルがいそうな所をガシガシ進むんですが、ふと立ち止まって自分のトレッキングシューズをみると、何匹もヒルが取り付いています。ただし、「ヒル下がりのジョニー」のおかげか、どちらかと言うとシューズの表面で苦しそうにのたうち回ってる感じ。小さいのは丸まってます。そんな状態で南下していくと、玉簾ノ滝の観瀑台が見えてきます。が、周囲に樹木が生い茂っているので、この観瀑台からは玉簾滝はほとんど見ることができません。看板改めて見たら、観瀑台じゃなくて休憩所だった。どうりで滝が良く見えないわけだ(笑)。どちらかというと、ここはヒル除去台。帰りの時もここに寄ってヒル対策をしました。これまでトレッキングシューズに登ってきたヒルを払い落して、改めて「追いジョニー」。で、気を取り直して再び歩き直すと、すぐに玉簾ノ滝への分岐が現れます。で、ようやく玉簾ノ滝に到着しました。本来はもう少し水量が少なくて、「たますだれ〜」な感じなんでしょうが、連日の雨のお陰で水量が多くてあんまりワビサビを感じるような滝ではないのが残念。かみさん曰く「(ヒルに)苦労した割に報われた気がしないので、あんまり人に勧められない滝だ」とのこと。そこまで酷くないと思うんですが。ホントはこの滑床の上に折りたたみ椅子広げて座ってぼーっとしたら気持ちいいと思うんですけどね・・・。しばらく休んだ後、後は来た道を戻って駐車場に戻ります。ここから戻る時は、ヒルに襲われないようにかなり速いペースでガシガシ歩きましたよ(笑)。駐車場に戻ったら、改めてヒルが体に取り付いていないか確認。やはり数匹のヒルがシューズに取り付いてましたが、ジョニーを噴霧して退治。なにせヒルを車に持ち込んで、翌日のラリー中に血吸われたりしたら面倒ですから。で、一通り後片付けを終えたら、車をP3からP1に移動させて、徒歩で霧降の滝観瀑台へ。霧降の滝は綺麗な滝ですが、なにせ観瀑台からとても離れているので、観に行ってもあんまりおもしろくないんですよね。それが分かっているので、実は私自身子供の頃から何度も日光には来ていますが、一度も観瀑台まで行ったことがありません。でもまぁ、せっかく霧降の滝の駐車場にいますしね。この日観に行かなかったら、きっと一生観に行くことがないでしょう。というわけで、てくてく行ってきました。観瀑台までの道が石畳でとても歩きにくいのには閉口でしたけど。いやぁ、遠いねぇ・・・(写真はズームしてます)。というわけで、霧降の滝も含めて、結局、トレッキングの総距離は8.7km、4時間40分もかかったのでした。

Sep 13, 2025

コメント(0)

-

霧降隠れ三滝トレッキング その2

橋を渡ったら右に曲がっていよいよ渓流沿いに歩いて1つ目の滝、「丁字滝」に向かいます。渓流沿いの岩は苔生していて一面緑。地面は前日までの雨で所々ぬかるんでいて、岩の上も滑りやすくなっているので、慎重に歩いていきます。しばらく歩くと丁字滝への分岐に差し掛かります。ここでふと足元を見ると、ヒル発見。そして、GoProが熱暴走で仕事を放棄する中、丁字滝に到着。ここでGoProからバッテリーを抜き取り、しばらく放熱させて再起動。分岐点まで戻って2つ目の滝、玉簾ノ滝を目指します。実はこのルートについて、気になる情報がありました。この先、玉簾ノ滝の直前に丸太橋で川を渡るポイントがあるのですが、その橋が流されているらしいのです。この情報は2025年7月にここを歩いた方の登山用アプリYAMAPへの書き込みでした。ところが、8月には別の方がその点に一切言及せずにここを歩いている情報もあります。おそらく川の中をガシガシ歩いたんじゃないかと思うのですが、今回は前日までの雨のせいで渓流の水量は多めなので、ちょっとリスキーです。私一人なら行っちゃうんですが・・・。橋が架け直されてたらいいなぁという淡い期待を胸に秘めて玉簾滝を目指して歩きました。で、淡い期待は見事に打ち砕かれました。対岸に流された丸太橋・・・付近をくまなく散策すること15分。対岸に渡れそうなところが見つかりません。流量が結構多めで、トレッキングポールを入れてみると結構深さもあります。水量が多いだろうからどうせ渡れないだろうと、今回は川の中に入るためのシューズも持ってきませんでした。仕方がないので、このルートは諦めることに。今回は隠れ三滝を反時計回りに丁字滝 → 玉簾ノ滝 → マツクラ滝の順に巡る予定でしたが、一旦引き返して時計回りにマツクラ滝 → 玉簾ノ滝まで辿り着いたら引き返すというルートに変更することにしました。凄い遠回りですけど、3つの滝をコンプリートするためには仕方がありません。で、渓流への入口まで戻ってきました。ここで1回目の「追いジョニー」。先程、川を渡ろうとしてシューズをだいぶ水につけてしまったので、流れてしまったであろうヒル忌避剤の追加塗布です。実際、数匹シューズに取り付かれていました。その後は、舗装された道をひたすらマックラ滝への分岐を目指して歩きます。歩くこと20分弱。ようやく分岐点に到着。この行き止まりを左に行くとマックラ滝。右に行くと玉簾滝に向かうルートです。今回はまずマックラ滝へ向かいます。左に曲がって進んでいくと、すぐに開けた場所にでますが、正面を横切る渓流の向こうに、大きな滝が見えます。途中、川を渡るための橋が2つほどかけられていて、それを渡るともっと滝に近づくことができます。最終的にはかなり大きな岩の中を進んでいくことになりますが・・・鋭い岩の上を渡り歩いて、マックラ滝に到着。その昔は昼でも真っ暗なところだったからこの名前がついたんだとか。写真だと分かりづらいですが、結構高さと幅があって、水量が多いこともあって迫力があるカッコいい滝です。というわけで、岩場に腰を下ろしてここで昼食タイムです。今回寄った道の駅「日光 日光街道ニコニコ本陣」は、とても美味しそうな弁当が沢山売ってましたが、今回購入したのは、携帯性を考えてコチラ。ゆばむすびです。おこわを生湯葉で包んだおにぎり。これに数種類のたまり漬が付いてるもの。美味しくいただいたところで、本来は2つ目の滝のはずだった玉簾滝に向かいます。つづく。

Sep 12, 2025

コメント(0)

-

霧降隠れ三滝トレッキング その1

関東デイラリー 第4戦 ソネットラリー in 日光に参加のため、例によって前のりです。日光に前のりして、普通に観光したってどうせ人がいっぱいですから、ここはいつも通り自然を満喫することにしました。日光市街から北上した所にある霧降隠れ三滝(丁字滝、玉簾ノ滝、マックラ滝)を巡るトレッキングです。朝6時に家を出発して、超のんびり運転でまずは東北道蓮田SAで朝食。あまりにものんびり運転で、ここまでの燃費が21.4km/h。ギア比が比較的クロスで、ローギヤードなスイスポは高速道路が苦手ですが、のんびり走ればここまで燃費良くなるのかとちょっとビックリ。で、朝食を食べたら日光を目指します。次の目的地は道の駅「日光 日光街道ニコニコ本陣」。ここで、トレッキング時に食べる昼食を購入。で、日光市街を抜けて霧降方面へ北上。霧降の滝の観瀑台近くの駐車場に車を止めます。今回のトレッキングは、下の地図で言うと、下端の駐車場から北上して左上の部分をグルっと回って3つの滝を巡って戻ってくるというコースです。霧降の滝の駐車場はP1~P3まであるのですが、その更に奥、下の地図の真ん中にある吹き出しマークの所に、「つつじが丘駐車場」というのがあります。舗装が悪くなって凄い段差ができている坂を駆け上がっていくと、だだっ広い駐車場がありまして、隠れ三滝ハイキングコースの看板があります。ホントはここがスタート地点なんです。だけど、全然手入れされていなくて、膝上の高さまでの熊笹をかき分けていくコースになっています。ここはヤマビルの生息地帯で、見た感じマダニもいそう。そんなわけで、今回はここを通るのはやめて、渓流近くまでは平行してる車道を歩いていきます。(なお、舗装の荒れっぷりが酷く、ラリー前にタイヤパンクしたら厭なので、ここまでは歩いてきました)車は道路に一番近いP3に止めて準備開始。今回歩くエリアがヤマビルの生息地であることは結構有名らしいので、今回もヤマビル忌避剤である「ヒル下がりのジョニー」を持参。ヒル下がりのジョニー 140ml 山ビル 予防 忌避剤 ヤマビル 対策 ヤマヒルの天敵 ヒル スプレー 登山 山登り 林道パンツの裾はソックスの下に入れて、長袖、グローブを着用し、膝下にジョニーをたっぷりスプレー。さらに、最近各地で話題の熊も出没しているようなので、熊避けグッズも用意。いつもは熊鈴とブザーだけですが、今回は火薬の拳銃も用意しました。懐かしいねぇ。子供の頃持ってたよ、コレ。まぁ、バッタリ鉢合わせしちゃったらアウトなんですが、普段は熊鈴を鳴らして歩きつつ、鉢合わせしないようにブラインドコーナーに入る前に音を鳴らすという使い方です。という訳で、11時頃に出発。良いドライブコースなので、結構な速度で車やバイクが走っていきます。しばらく歩くと、分岐点(?)が出てきます。つつじが丘からのトレッキングコースと交差するポイントです。登ってコースの状態を見てみると、この先は通行止めになってまして、必然的に隠れ三滝に向かうには車道を歩かなくてはならないようになっています。気を取り直して再び車道を歩くと、隠れ三滝バス停が見えてきますので、ここで脇道に入っていきます。すると、車輛通行止めになっていますが、歩行者は横から抜けられるようになっています。看板には二次元コードがあって、地図が見れるようになっているのですが、実は現在は地図は見れません。後で調べてみたところ、ネットにはそれっぽいのが転がってましたけど。そのまま舗装された脇道を歩いていくと、橋が見えてきます。この橋を渡ったら、いよいよ渓流沿いに下りて行って、本番スタートです。つづく

Sep 9, 2025

コメント(0)

-

ファンウェアって凄いのね。

この土日は庭仕事。土曜日は草むしり、日曜日は芝刈り。この土日は暑くなることが分かっていたんですが、どうもタイミングが悪くて今週末にやらざるを得なかったので、仕方がありません。実は今年は土日に色々と忙しいので、芝生があんまり成長しないように、水やりは一切しませんでした。結果として、この成長期にもあんまりモサモサになることがありませんでした。本来、本気で芝生を育てようとしたら、この時期は毎日水をやり、週に2回は芝刈りをしなければいけません。芝刈りを頻繁にすることで、芝生は縦への成長よりも横への成長を優先するようになり、結果として密度が増えることになります。今年の我が家の庭は水を与えず → 芝生があまり伸びない → 芝刈りしない → 密度も増えない というわけで、比較的スカスカで地面がよく見える芝生になってます。とは言え、流石に結構伸びてきているので、これ以上伸ばすわけにも行かず、この週末の芝刈りというわけです。ホントは先週でも良かったのですが、結構暑かったので、「来週になれば少しは涼しくなるだろう」と思って先延ばしにしたのです。結果、先週よりも暑くなったと・・・(苦笑)。でも、今回は暑くなるのがわかっていたので、ついに秘密兵器を用意しましたよ。前日仕事が終わった後でワークマンに行って、遂にファンウェアを購入したのです!!購入したのは、ウィンドコア BlueB 半袖ジャンパーこの下には同じくワークマンの冷感発汗ウェア、「遮熱-5℃冷感 長袖クルーネック」を着ます。これは元々山登ったりする時に着てるやつで、風が当たると気化熱で冷たくなるやつ。ファンウェアにはベストタイプのものもありますが、肩口で切れていると風がそこから抜けてしまい、袖部分のウェアに風が当たらないので、腕が増えません。なので、ファンウェアは半袖タイプにして、袖口から抜ける風を冷感長袖ウェアに当てて、腕を冷やします。また、フードも被った状態にすることで、背中を抜けた風が頭にまで回り込みます。背中には保冷剤を入れることができます。結果、文明の利器の有り難さを痛感しました。もっと早く導入すればよかった。流石に外気温が高いので、涼しいという感じにはなりませんが、暑くて倒れそうになることもなく、作業を続けることができます。そのままの状態でエアコンの効いている室内に帰ってくると、ウェア内に入ってくる風が冷たいので、一気に体が冷えて寒いくらいです。欠点は初期費用ですね。ウェア自体は5〜6,000円位ですが、別売りのファンやバッテリーを買うとトータル20,000円近くかかりますので。でも、それに見合うだけの投資だと思います。工事現場の方とか皆さん着用してますが、今や日本の夏に外で作業する時は必須のアイテムかもしれませんね。

Aug 31, 2025

コメント(0)

-

映画「F1 / エフワン」の話

遅ればせながら映画「F1 / エフワン」を観てきました。 観よう観ようと思いつつ、なかなか時間を作れないでいたら、どんどん上映会場が減っていき・・・ そんなか、IMAXが再上映を行うってんで、遂に重い腰を上げた次第。 そもそも映画館で映画を見ること自体がすごく久しぶり、かつIMAX初体験です(たぶん)。 なお、私はレース好きなので知識は人並み以上にありますが、毎戦F1をテレビ観戦しているほどではありません。 結果はネットで記事として追いかけているという程度です。メインはスポーツカーレースなので。 そんな私の感想ですが、以下、ネタバレを含みます。 一番興奮したのは、本編のF1のシーンではなく、冒頭のデイトナのシーンでした(スポーツカーレースだから)。 IMSAのデイトナに主人公が助っ人参戦してポルシェをドライブしているシーンですね。 やはりクローズドボディの複数カテゴリのマシンが混走しているレースを、ドライバー視点で観るのは良いですね。 久しぶりに家に帰ったらレースシム起動しようと思ったくらい鳥肌立ちましたよ。 その後のF1のシーンは、まぁ、エンタメとしてはアリでしょうが、本物のレースとして捉えると「そりゃ、あかん」の一言に尽きるかと。 良いんですよ、エンタメだから。 基本的にF1に関する予備知識がない方でも楽しめるような作りになっていますが、 「現在のF1は空力がセンシティブ過ぎて、前の車に近づきすぎて乱流の中走ると、充分な性能が発揮できない」=「抜けない」ということは予備知識として持っておくと良いと思います。 これが原因で近代のF1はコース上で順位が入れ替わるシーンが少なくなり、それを改善するためにウイングカーの再導入に踏み切ったりしましたが、根本的な解決にはなっていないと思います。このような背景の中で、弱小チームがどのようなコンセプトでマシンを開発するかというのがこの映画の肝。 そして、そのようにして開発されたマシンがどれだけ扱いにくいものになっているか、そんなマシンをベテランドライバーが捻じ伏せるというのが醍醐味なんだと思いますが、そこはあまり多く語られなかったというか、ほとんどフォーカスされなかったですね。そこは個人的には残念ポイントでした。 あと、最終戦、最後の3周で仕切り直しで決着をつけるという流れ。これが凄くアメリカ的ですよね。頻繁にイエローコーションを出してレースを仕切り直しするストックカーやインディのようなレース形式が好まれるアメリカ人好みの映画だなぁと。確かに短期決戦は興奮を呼ぶものではありますが、それまでに築いてきたマージンが無くなってしまうという点で、嫌いな人も多いんじゃないかと思います。それで逆転負けしちゃった日には、それまでのレースは何だったんだと、文句言いたくなるというね。 で、実はこれと同じようなシチュエーションが実際に2021年のF1であったんですよね。その時に逆転負けを食らったのが、この映画のプロデューサーも務めたハミルトンだったりするのも、なんか意味ありげだなぁと思ったり。 チームオーナーのルーベンという名前が、なんとなくバリチェロ(ルーベンス・バリチェロ)を想起させるとか、そもそも主人公はルール的にF1マシンでレースに出るためのスーパーライセンス取れないんじゃないか?とか、細かく見ると語りたくなる蘊蓄やツッコミどころが満載な映画ではありますが、「エンタメだからOK」で済ますのが一番なんでしょう。 まぁ、この映画に限らず、その道の識者が色々とモノ申したくなるのは世の常というものですけどね。 何にせよ、トータル3時間近い映画で一度も飽きさせることなく、寝不足だった私が寝ずに最後まで観たんだから良い映画なんだと思います。映画始まるまでは「途中で寝ちゃうかも」って思ってましたから。あと、今回初めてのIMAXで、金額差大したことなかったからプレミアムシート(だっけ?)にしましたけど、凄く良かった。今度映画観る時もそうすると思う。いつになるか分からんけど。 最後に、個人的にはよく較べられているトップガン・マーベリックの方がクライマックスは興奮したかな。

Aug 29, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(シルバニアのベビーチェアの修理)

本日の修理は、シルバニアファミリーのベビーチェア。テーブルが外れていますが、右側は接着が取れただけ、左側はアームの途中で折れてますね。とりあえず瞬間接着剤で固定。で、折れた部分にリューターで穴を開けます。その穴にプラリペアを流し込みます。武藤商事(Muto Syouji) プラリペア クリアー PL16C 【HTRC 3】大阪倉庫固まったら、ヤスリで削って平らにします。このままだと、プラリペアで埋めたところが目立つので塗装します。使うのは、・62 つや消しホワイト・19 サンディブラウン 独空軍機他・27 機体内部色乾燥したら完成です。

Aug 28, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(仮面ライダー ギャレンのソフビの修理)

本日の修理は仮面ライダー ギャレンのソフビ。上半身と下半身が分離しちゃってます。本来は下半身の上端に凸があって、上半身に埋め込んで合体させるのですが、どちらも凹になってる!?上半身をよく見ると、下半身についてるはずの凸部がちぎれて残っちゃってますね。凸部を引っ張り出します。はい、本来はこんな風になってたんでした。下半身に凸部を接着するか、新たに下半身に凸部を作るかしかありませんが、今回は接着を試みます。使用するのは「サンデーシート 硬質塩ビ板専用 塩ビ接着剤」アクリサンデー サンデーシート 硬質塩ビ板専用 塩ビ接着剤 25ml 注入器付 4953463131506まずは、塩ビ用接着剤を使って、ソフビ用のパテを作るため、触媒として凸部の一部をカットします。で、それを接着剤に漬け込みます。しばらく放っておくとソフビが溶けてドロドロのパテが出来上がります。パテを作っている容器に、凸部の下半身との接合部分を漬け込んで、一部を溶かします。出来上がったパテを筆を使って下半身に盛ります。さらに、下端を溶かした凸部をその上に乗っけて、固まるまで放置。この方法、あまり強度は得られないので、上半身側の開口部を削って少し広げます。凸部の接着部分への負担軽減のためですね。凸部の接着が完了したら、ヒートガンで凹凸部分を温めて柔らかくして、上半身と下半身を合体させます。はい、完成。

Aug 26, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(ドラえもんのルーレットの修理 2回目)

以前にも修理したことがある、このドラえもんのルーレット。調べてみたら、2023年の7月のことでした。今回も同じ症状で、右上のボタンを押しても、その横の円柱型のルーレットが回転しないというもの。中で折れてるんでしょう。ひっくり返して、白い蓋を止めている2つのネジを外します。で、バラしたところ、やっぱり折れてました。下側2つのアイテムです。本来は、こんな形。全開、接着剤とプラリペアで補修したのですが、同じところが折れちゃいました。とりあえず、周囲に盛ったプラリペアをデザインナイフでこそぎ落としていきます。で、瞬間接着剤で固定。全開は、瞬間接着剤で固定し後、周囲をプラリペアで固めて整形しましたが、同じやり方で修理すれば、結局また壊れてしまうのでしょうから、今回は別の方法で修理します。ホットホチキスを使ったプラスチック溶接。溶接したい箇所にあった複雑な形をしたホチキスの針のようなものを高熱にして、周囲のプラスチックを溶かしながら埋め込むというものです。今回は溶接するアイテムが細いので、細めの波型のホットホチキスを使用します。はい、ズブズブと埋め込みました。飛び出ているホットホチキスをカットして、ヤスリで削った後、プラリペアを盛ります。プラリペアが固まった後、ヤスリで整形。少しだけ太くなったので、その形状に合わせてこちら側も広げておきます。各部を調整して、スムーズに動くようになりました。あとは組み立てるだけ。はい、これで完成です。

Aug 24, 2025

コメント(0)

-

週末ハイキング@土岳~花貫渓谷

暑いので、渓谷に涼みに行くことにしました。ついでに山登りも。16日(土)のお話。そもそも前日まで行くかどうか迷っていて、当日朝4時に起床し、風呂に入りながら行くことだけは決定。風呂から上がって、檜原村に行くか、花貫渓谷に行くか、はたまた滝川渓谷に行くか悩んだ結果、以前伊代ヶ岳に登った時に、暑くなったら花貫渓谷に行こうと思っていたことを思い出し、実行することに決定。単に渓谷に涼みに行くだけだとアレなので、花貫渓谷を登山口とする土岳にも登ることに。7時頃起きてきたかみさんに、「でかけるから」と伝えたら、「私も行く」というので、2人で準備をして毛結局8時半に家を出発したのでした。途中、特に渋滞につかまることなく、ノンストップで11時少し前に花貫物産センターに到着。弁当や飲み物を購入して、少し戻って花貫渓谷にある小滝沢キャンプ場の駐車場に到着。流石に到着が遅くて駐車場が一杯だったので、近くに路駐して登山の準備です。小滝沢キャンプ場は予約が不要の早い者勝ちという珍しい無料のキャンプ場で、駐車場やトイレなども整備されていて昔からにぎわっている所。駐車場に止められる台数が限られてるので、だいたいみんな周りに路駐して遊ぶんですが、なんか普段路駐ってしないので、凄く不思議な感じがします。で、駐車場の脇が登山道の入口になっているので、ここから山登り。土岳は標高599mの山ですが、登山口が300m付近なので、実際に登るのは300m程度です。看板は可愛かったけど、蛇には会いませんでした。代わりに途中ずーっとアブに付きまとわれて凄くウザかった。根っこと岩と格闘しながら、のんびり歩いて1時間半後に頂上に到着。土岳の頂上は広場になっています。展望台なんかもあったり。木陰に折りたたみイスを並べて昼食です。マイタケご飯と、きんぴら、切り干し大根が入った饅頭。道の駅とか物産センターで買う弁当って旨いよね。展望台からの眺め。木陰は涼しいので、いつまでもボーっとしてられるのですが、今回は渓谷でボーっとするのが目的なので、50分程休憩して下山。グルっと回る方法もあるのですが、最短ルートで来た道を戻ります。今回から私もトレッキングポールを使ったので、一人2本体制になったのですが、下りはポールがあると楽ですね。で、駐車場に到着。駐車場に戻ったら、トレッキングシューズから川遊び用の靴に履き替えて花貫渓谷へ。一回り大きなキャンプ用の折りたたみイスを持ち込んで、川辺でまったりChill timeです。いやぁ、かなりの時間ボーっとしてましたが、いつまでもいれるので、これはマズいと思い、16時頃に撤収し、大子にあるこんにゃく関所に行くことに。閉店間際に大量のこんにゃくを購入して大満足。ホント、ココのこんにゃくは美味いです。山の方に遊びに行くと、こんにゃくって結構いろんなところで売ってますけど、個人的にはこんにゃく関所のこんにゃくが一番ですわ。

Aug 18, 2025

コメント(0)

-

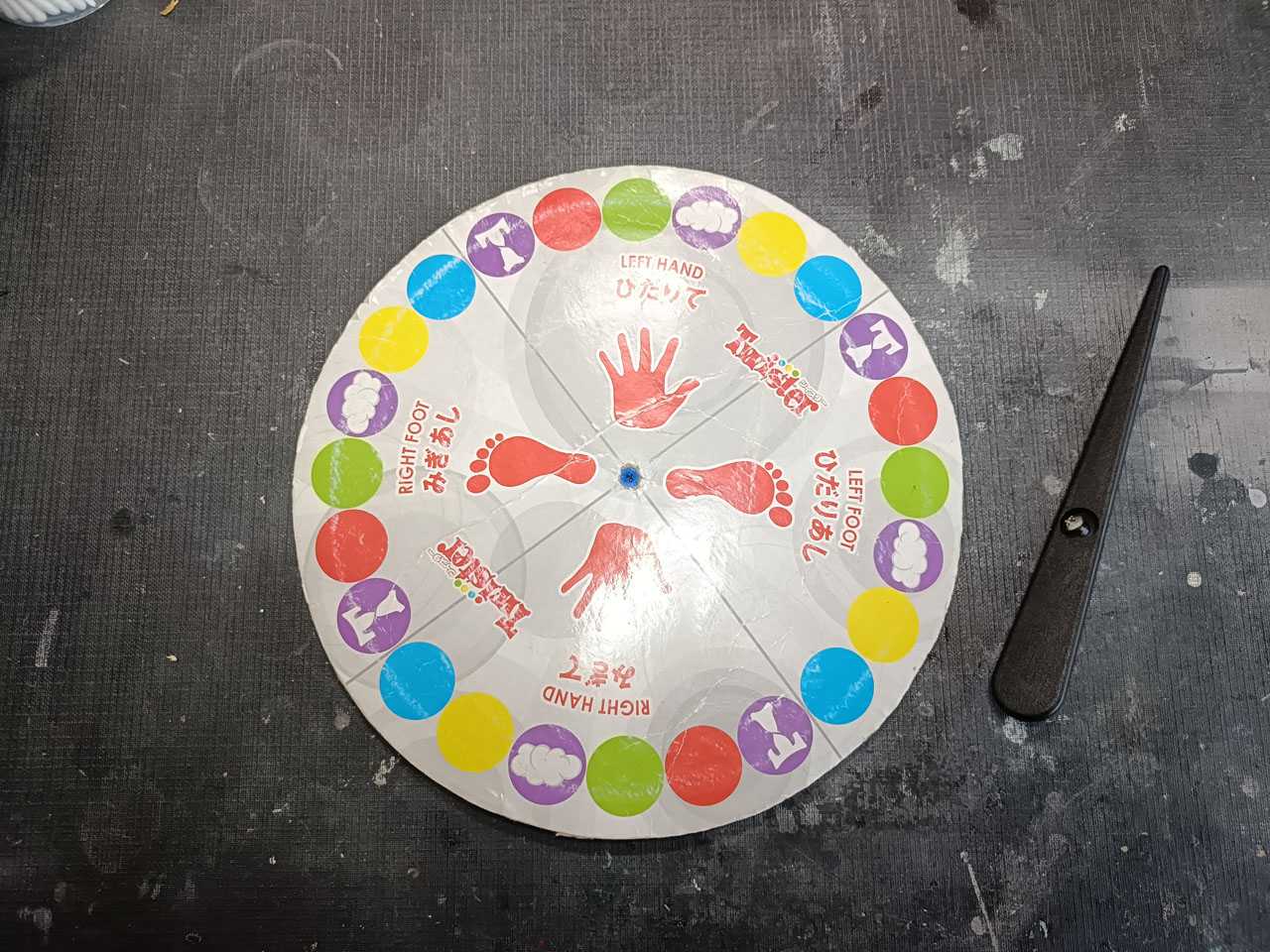

本日のDIY(ツイスター ルーレットの修理)

本日の修理は、ツイスターのルーレット。ルーレットの針の軸が折れちゃったものです。どうやら先方で一度修理をしたようですが、流石に子の修理方法は・・・(苦笑)紙粘土をルーレットの裏面に接着し、さらにテープで固定。表側からルーレットの針をネジで(完全に締めすぎると回らなくなるので、やんわりと)固定していたようですが、流石に紙粘土にネジで固定は無理があるでしょう。という訳で、まずは裏側の紙粘土を固定しているテープをヒートガンで温めて粘着力を弱めながら剥がします。はい、綺麗に剥がれました。紙粘土が何で接着されているのか良く分からないのですが、とりあえず注射器を使って比較的無害な無水エタノールを紙粘土とルーレットの隙間に注入して剥がしていきます。上手い事剥がしたら、今度はルーレットの針を固定していきます。今回使用するのは、PLタイプのブラインドリベット。通常のブラインドリベットは裏側で金属が潰れて膨らむことで固定されますが、PLタイプは裏側で花びらが開くように固定されるのが特徴。割りピンで固定する方法もありますけど、ブラインドリベット使った方が固定が強力なので。リベッター使って固定すると、当然ガチガチに固定されてしまって、針が回らなくなってしまうので、リベッターで固定する時には、ゴム製のOリングを間に噛ませます。また、表と裏のルーレット本体との間にはワッシャを挟んでおきます。で、リベッターでガッツリ固定。裏側はこんな感じ。ワッシャを挟んでいるので、ブラインドリベットが開いても紙製のルーレット本体に食い込むことがありません。で、前述の通り、このままではガッツリ固定されていて針が回らないので、間に挟んだゴム製のOリングをカッターで切り取って抜き取って隙間を作ってあげます。これで完成。針のすぐ下もワッシャなので、紙の時よりもスムーズに回転するようになってると思います。

Aug 17, 2025

コメント(0)

-

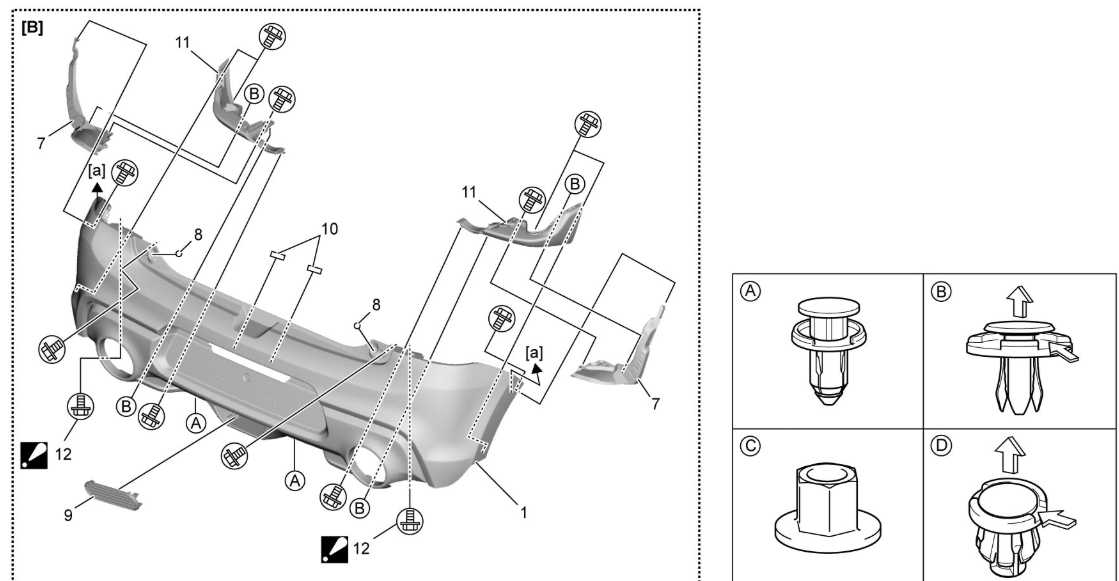

本日のDIY(スイスポ リアバンパーの修理)

8/9からお盆休みに入ったのですが、唯一の晴れ間だった初日に長男がスイスポをぶつけまして。まぁ、人身でなかったのは良いのですが、リアバンパーに色々と不具合が。ザっと挙げてみると・ナンバープレートがベコベコに折れ曲がってる・バンパー下部に500円玉大の膨らみ・リアバンパー下部のフロアパネルへの固定用のプラスティックリベット×2個紛失し、固定が外れてる・リアバンパー下部のタッピングビス固定箇所が破損して固定できなくなってる・リアバンパー左側外れてるという感じ。さっさと修理をしたかったのですが、ずっと天気が悪かったので着手することができず、昨日ようやく作業を行いました。そもそも、今回は切り返しを行おうとバックした際、道路脇に埋め込まれていた杭に気が付かずにバンパーに巻き込んでしまったというもの。杭がバンパー下部に食い込んでしまったため、無理矢理脱出した際にバンパーに余計な力がかかって、バンパーを破損した様子。まずは、リアバンパー下部がフロアパネルから外れてしまっている部分を修理します。この部分を修理して、きちんとリアバンパー下部を塞がないと、走行中リアバンパーの中に床下の空気が流れ込み、下手すると走行抵抗になってバンパー損傷に繋がるので。↓はスイスポのサービスマニュアルの図ですが、今回外れて紛失しているのは2か所のAのパーツになります。というわけで、使用するのは予め購入しておいたスズキのアンダーパネル用のプラスチックリベット。こいつを使って、左右2か所をフロアパネルに固定します。さらに、写真に見えるタッピングビス。ここも、力がかかったせいで樹脂の穴が広がってビス抜けを起こしてしまっていたので、ワッシャを間に挟んで固定しなおします。所見では、ここが単なるビス抜けに見えなくて、固定用のメス穴分部をプラリペアで作り直す必要があるのではないかと思っていました。そのため、リアバンパーを取り外す覚悟をしていたのですが、単なるビス抜けだったので、ワッシャ挟むだけで済んでラッキーでした。続いての作業は、おそらく杭がバンパーに噛み込んだ状態で無理矢理脱出したために発生したバンパーの500円玉大のおでき。黒い樹脂部分がポッコリと膨らんでしまっており、樹脂が伸びて白濁化していました(写真撮り忘れ)。ここはヒートガンを使って樹脂を温めながら、平な板押し当てて凸部を戻していきます。樹脂に模様があるので、この方法を取るしかなかったのですが、まぁ、ここまで目立たなくなれば十分でしょう。外れていたバンパー左側は、嵌めなおした後、チリが合うようにバンパー全体のボルト、ビス類を緩めてバンパー全体の位置合わせをします。問題は、歪みまくったリアのナンバープレート。歪みを補正するためには、ナンバープレートを板金するしかありませんが、車体に着いたままでは板金できません。そして、リアのナンバープレートには封緘で封印してあるので、勝手に外すことができません。そこで、この後は陸運局へ。やろうとしているのはこういうことです。1. 陸運局でリアナンバープレートの封緘を取って、ナンバープレートを取り外す2. フロントのナンバープレートを取り外し、リアに取り付ける3. リアについてた歪んだナンバープレートをフロントに取り付ける4. 陸運局で再封印申請を行い、リアナンバープレートを再封印してもらう5. 帰宅してフロントに取り付けた歪んだナンバープレートを取り外し、板金した後、再度取り付けるというわけで、フロントについていたナンバープレートをリアに取り付けて、封印してもらいました。再封印の費用は70円。で、帰宅後にフロントに取り付けたナンバープレートを取り外して板金。板金が終わったら再度フロントに取り付けて作業完了です。この一連の作業をしながら、車検前の整備でエアコンフィルターの交換を行って、さらにショップに行ってエンジンオイル、ミッションオイル、スーパーLLCの交換も実施。

Aug 14, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(PERPLEXUSの修理 2つ目 4回目)

本日の修理はPERPLEXUS。我が家には2つ目に来た方のやつです。ブログには載せてないですが、最初に修理してからも何度か修理しています。透明のカバー部分が割れちゃったり、水色の周囲を固定しているパーツが剥がれちゃったり。で、今回致命的な感じに壊れてきました。正直、もう修理しないで処分してもらうように言おうと思ったのですが、捨てる前になんとなくバラバラにしてみたら直せそうなアイデアを思いついたので、修理することにしました。なので、今回入院した時点での写真を撮っていません(捨てるつもりだったから)。唯一残ってるのは、修理するように心変わりした時点で撮影したこの写真。水色のボールを固定するパーツがバラバラになってますが、これは私が全て取り除くために切ったもの。入院した時点では水色のパーツが2、3個ちぎれた状態だったかと。なお、一緒に金属片がたくさん写ってますが、これは別の作業をで発生したものなので、PERPLEXUSとは無関係です。さて、まずは迷路部分が透明カバーに接触する6か所を接着します。接着が終わったら、今度は上側の透明カバーを迷路部分と、下側のカバーと共に接着します。あとは、この赤道部分をどうやって固定するか・・・ということなんですが、そこで今回用意したのが、エアコンプレッサー用に使うソフトエアホース。内径8.5mm、外径12.5mmで、値段は10cmで58円だったのを80cmほど買ってきました。このホースの内側に切込みを入れます。で、当然ホースだけではくっつけることはできませんので、もう一つ用意した大事なアイテムがコチラ。プラスチック用のエポキシパテです。セメダイン エポキシパテ プラ用 P-45Gエポキシパテは、このように2層になっている粘土状のパテを必要分だけ切り取って使用するもの。今回は1本丸々使います。2層のパテが均一に混ざるように一生懸命コネコネします・・・。色ムラが無くなるまで混ぜ終わったら・・・先程切込みを入れたホースの中にエポキシパテを埋め込んでいきます。そしたらこのホースの切れ込みをPERPLEXUSの周囲に嵌め込みます。エポキシパテが固まったら完成です。

Aug 13, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(宝箱の修理 3回目)

この宝箱の修理も3回目。これまでと同様、持ち手を取り付ける部分が壊れたもの。今回は2回目と同様向かって右側が壊れています。当然、直し方もこれまでと同様、欠損箇所をプラリペアで作ることになりますので、まずは持ち手が入る部分をプラリペアで埋めないよう、プラリペアが固着しない金属の棒を入れておいて・・・プラリペア(黒)を盛りつけます。プラリペアが固まったら、リューターで模様を掘って・・・メタリックレッドとゴールドを混ぜた色で塗装。乾いたら、今度はその上から黒鉄色と赤褐色を混ぜたもので塗ります。2層目の塗装が乾いたら、ヤスリで軽く表面を削って、いい感じの金属感を出します。持ち手を付けたら完成。おまけ。宝箱の中に触角(?)が折れてたマナフィーがいたので、こちらも修理しておきました。

Aug 12, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(サトシの人形の修理 その3)

サトシの頭がまた取れたよ。これ、どうやらボードゲームのコマらしいのですが、どうやら力任せに頭を持ってボード上を移動させてるのが原因らしい。そりゃ取れるよ・・・。前回までは塩ビ用接着剤のサンデーシートを使用して接着させてましたが、その方法だともう無理だと思って、今回はプラリペアで接着します。送料無料 プラリペア PL-16 透明 クリックポスト発送 プラスチックの割れや補修に最適 武藤商事(Muto Syouji) プラリペア クリアー PL16まずは、プラリペアを胴体と頭に埋め込むための穴をリューターで掘ります。で、プラリペアを胴体側の穴に盛ります。頭を載せて位置合わせをして、はみ出たプラリペアを取り除いたら、乾燥させて終了。

Jul 30, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(木工工作キット サッカーゲームの組み立て その3)

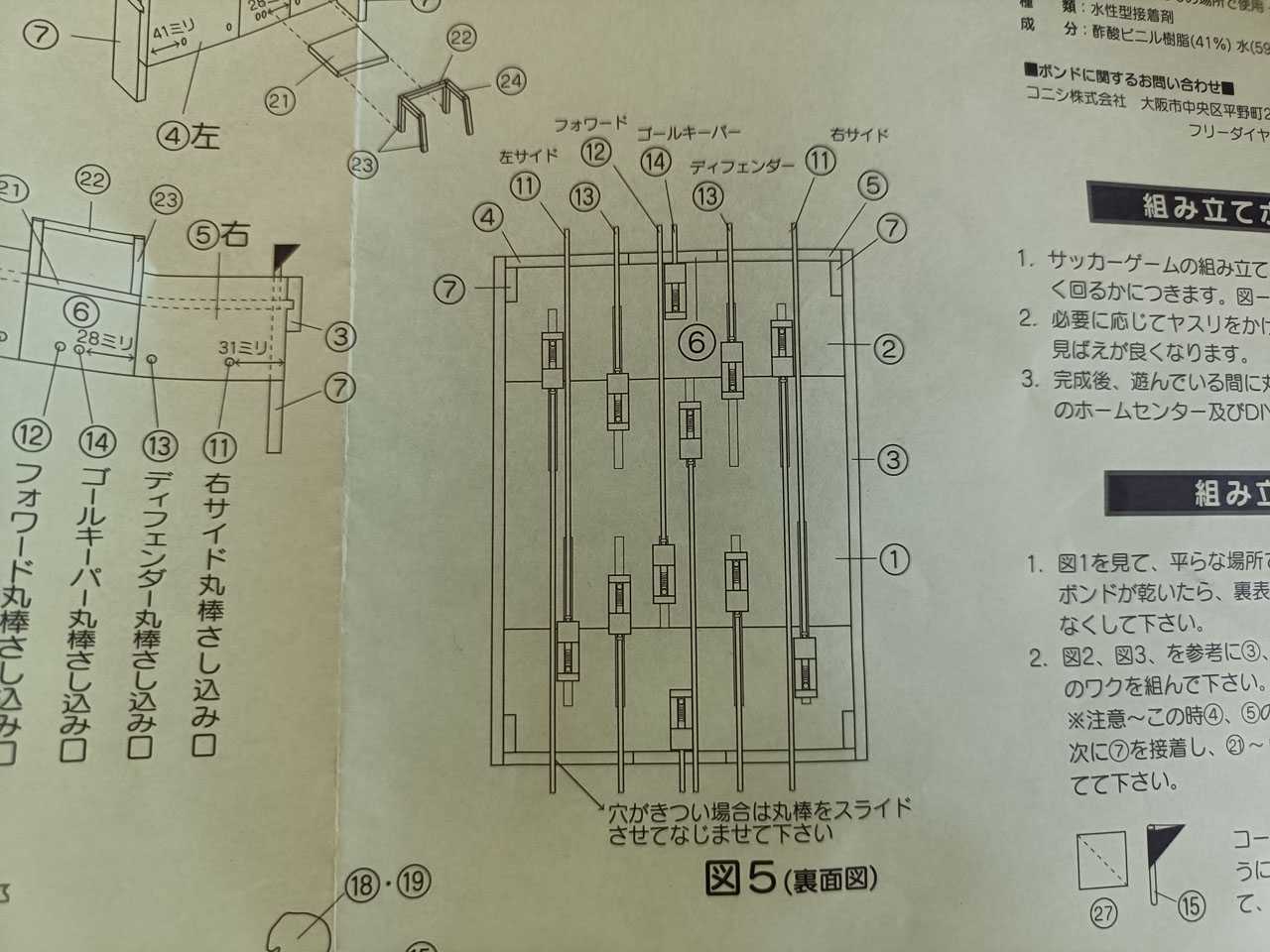

木工工作キットサッカーゲーム組み立ての続きです。いよいよ選手達を動かす為の機構を本体に組み付けていきます。その2で組んだ各サイズのパーツを本体裏側から組み付けていきます。頭にワッシャとシリコンチューブを取り付けて固定します。この段階でそれぞれのレバーを動かしてみると、かなり動きが渋いです。その原因は、3枚のベニヤ板を合わせて作った盤面に掘られた溝に段差があるから。盤面の表面は段差が無いようにサンダーで慣らしましたが、溝部分は段差を解消してなかったので、ヤスリがけして段差を無くします。全ての溝を整えたらいよいよ人形を接着していきます。人形は予め子供たちがマジックで色を塗っていたのを尊重して、塗り直しせずに使用します。型から切り離した人形を盤面から飛び出してる棒に接着し、洗濯バサミで固定します。丸棒の細い接点だけで接着して、マトモにくっつくわけがありません。多分ダメだろうなぁ、と思っていましたが、やはり接着剤乾燥後に動作確認してみても、グラグラして全然ダメ。乱暴な子供たちが遊んだら、1日でフィールドから選手が全員退場してしまうでしょう。ネジとか使って固定することも考えましたが、折角の木工工作に金属を使うのは無粋というもの。悩んだ結果、丸棒の強度は損なわれますが、丸棒を半分に割って平面で接着することにしました。なお、丸棒を割るのに超音波カッターを使ったら、大した負荷をかけてた訳でもないのに、超音波カッターの本体(カッター部分ではなく)から煙が出てお亡くなりになりました。超音波カッターを使って木材を切ると、摩擦で木材が焦げるので、最初はそのせいで煙が出てるんだと思ったのですが、まさか本体から煙が出るとは。きっとどこかの回路で焼ききれてるんだと思いますが、後日分解するのが楽しみです。ま、なにはともあれ全ての丸棒をカットして、ここに選手を接着したので、選手はしっかり固定することができました。次は、コーナーフラッグを作成します。個人的にはこのゲームでコーナーフラッグの必要性が全くわかりませんけど。付属してた赤い紙を対角線で半分にカットして、丸棒に巻き付けて接着したら完成。完成したコーナーフラッグを盤面四隅の穴に差し込んで接着します。最後に、ゴールネットを作ります。図面に従って付属のネットをカットしてゴールに接着します。この時、背面下半分は接着しないでフリーにしておきます。この方がボール取りやすいので。というわけで、これにて完成。

Jul 29, 2025

コメント(0)

-

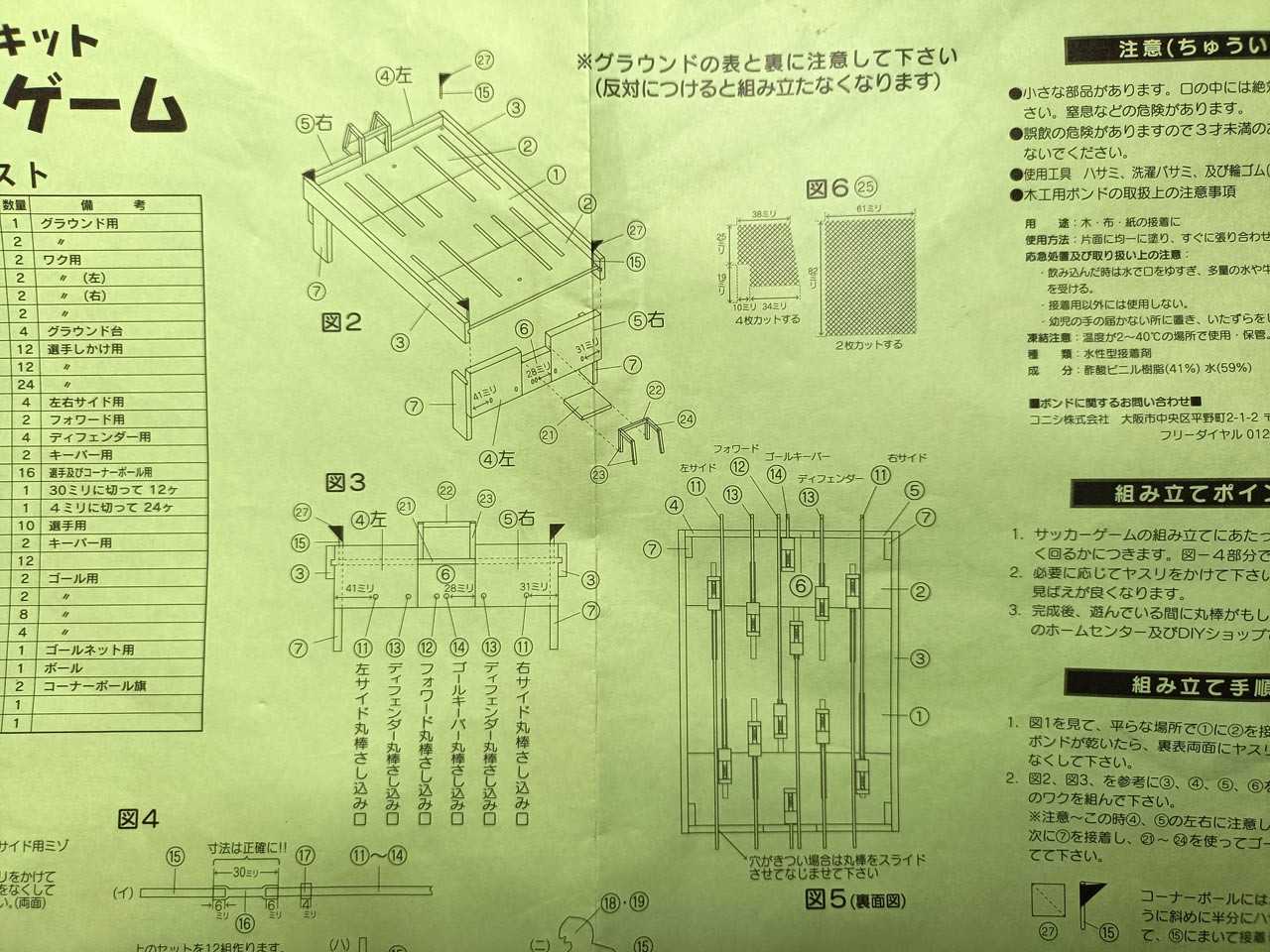

本日のDIY(木工工作キット サッカーゲームの組み立て その2)

盤面ができあがったので、続いて本体の組み立てです。穴の位置に気を付けて3枚の板を接着し、F型クランプで固定して数日放置します。上で作った板と、両サイドの板を盤面に貼り合わせてF型クランプで数日固定。同時にゴールを設置する土台も取り付けます。本体四隅に足も接着。平行して人形を動かすための機構(図4)を組み立てます。3つの木材をL型に組んで接着。クランプで圧着します。乾燥させている間に、チューブ類を必要な長さにカットして、レバーを作成します。乾燥が終了したL型パーツに、レバーを組み込みます。続いて、ゴールの作成。実は、これが一番悩みました。このパーツを、下記のように組み立てろってことなんですが、縦方向の強度を出そうと思ってパーツの向きを考えて接着したら、サイズが合わない・・・orzしかたがないので、木材の向きを変更して接着しなおしたけど、この方向だと強度でなくない!?しかも、設計図を見ればお分かりの通り、ゴール後ろ側の柱は斜め方向に取り付けるんですが、そもそも斜め方向に取り付けられるように木材はカットされていないし、仮に斜めにカットしなおして取り付けようとしても、長さが足りません。断言しましょう。このゴールはすぐに壊れます!!つづく。

Jul 28, 2025

コメント(0)

-

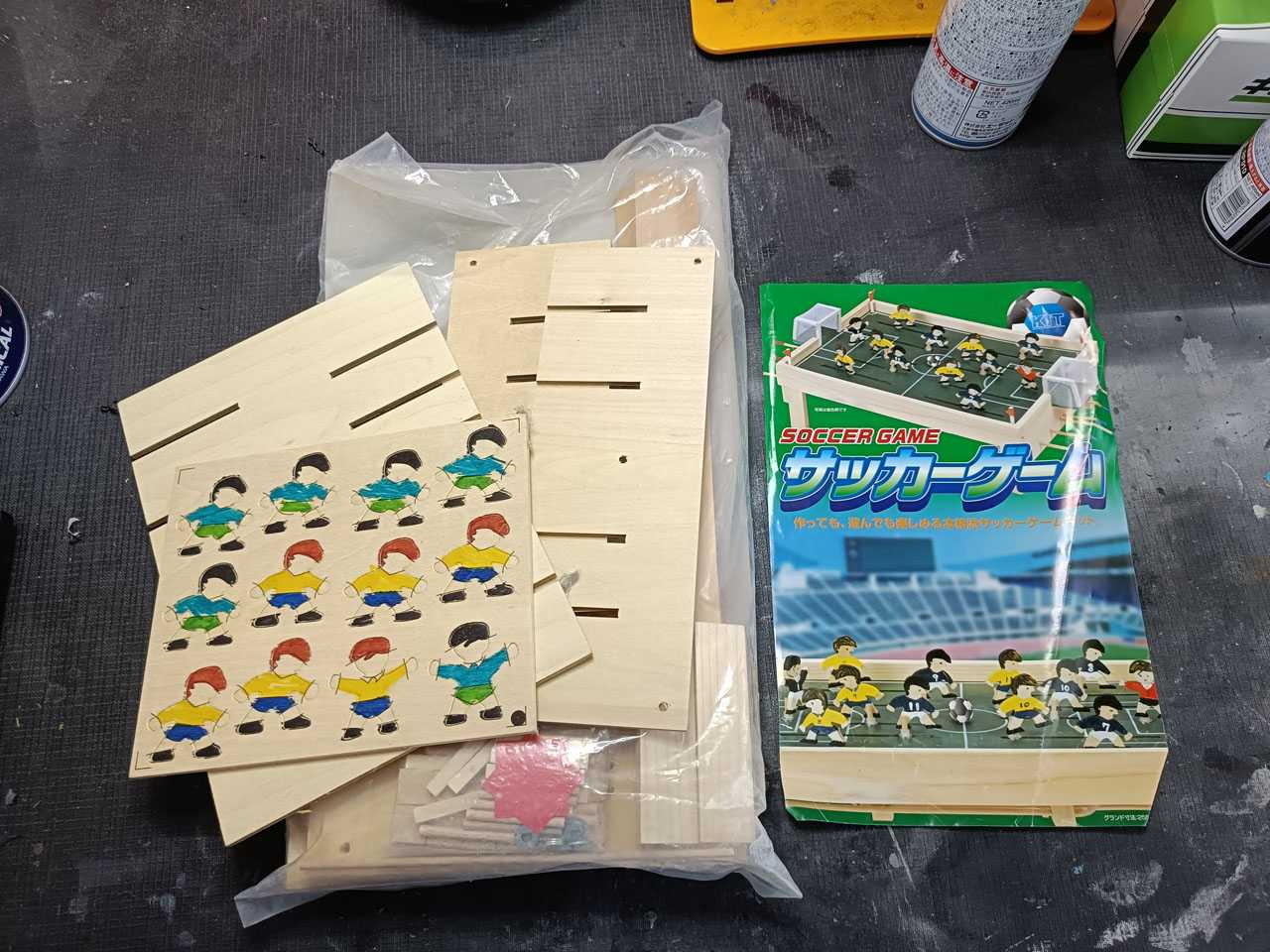

本日のDIY(木工工作キット サッカーゲームの組み立て その1)

かみさんが職場の学童保育から工作キットを持って帰ってきた。どうやら作れる人がいないらしい。こういうの夏休み近くになるとホームセンターとかでいっぱい売ってますよねぇ。という訳で、夏休みはまだ先ですが、作ってみることにしました。キットは作ろうとした形跡があって、パッケージ自体は開封されていて、人形は雑に色が塗られていました。一度開封されたとなると、パーツが全て揃っているのか凄く不安だったので、キットに付属している材料リストと照らし合わせて、全てのパーツが揃っているかチェック。奇跡的(だと思う)に全てのパーツが揃っていたので、作業に取り掛かりますが、さて、パッケージの着色見本のように色を塗っても良いのだろうか?やろうと思えば凄く綺麗に作ることはできますが、さんざん悩んだ挙句、自分では一切着色しないことに決めました。その方が木工の味がありますしね。という訳で、まずは図1に従って、盤面を作成します。この3枚を接着して・・・F型クランプで固定して数日放置。説明書に従って、盤面の段差をなくすためにヤスリがけします。キットには10cm×10cm程度の紙ヤスリが付属していますが、そんなもので段差が解消できないくらい、3枚のベニヤ板は厚さがバラバラだったので、ここは電動サンダーを使います。これで段差が全くなくなりました。なお、この作業は家の軒下にある古い木製の作業台の上にカッティングボードを置いてやってました。なんかアシナガバチがうろついてるなぁ・・・と思いながら気にせず作業してたんですが・・・それから数週間後もフラフラ飛び続けているのが気になって、ふと、作業台の下を覗き込んだら、見事なハチの巣が出来上がっておりました(笑)。つづく。

Jul 27, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(サイクルハウスの修理 その3)

ラリーから帰ってきた翌日。サイクルハウス補修用のテープが届いていたので、先日天井に貼り付けたトラップの固定を強化しようと思って見てみると・・・やりやがったなっ(2回目)!!とりあえず、天井全体にテープ貼って強化しました。

Jul 26, 2025

コメント(0)

-

関東デイラリー Rd.3 MSCC ラリー in 鮫川

白河駅近くのホテルを6時に出発して、ラリーのスタート地点となる鮫川村の鹿角平観光牧場へ。道中、ほとんど車に会うことなく45分程で到着。7時30分からの受付でゼッケンやらコマ図やらをゲット。それにしても良い天気。今回、ゼッケンはDUNLOPもしくはADVANのどちらかを選択することができるようになっていたので、ここは迷わずADVANをチョイス。ホイールもタイヤもヨコハマADVANですから。黄色いDUNLOPの方が車には映えるんじゃないかとも一瞬思いましたけど。一瞬です(爆)。あ、そうそう車検の時にリアウイングがカッコ良くて気になってましたって褒められた。別に私がデザインしたわけじゃないですけど、やっぱりラリーやってる人には刺さるんだなぁって思った。この間、かみさんはコマ図とにらめっこして、いつも通り色々と書き込んでます。そうこうしている内に8時40分になりドラミ。というわけで、9時50分にスタート。比較的順調に進んでいると思っていたのですが、CP1をクリアしてしばらく走っていた頃、突然かみさんが「速度変更忘れてた!」と。CP1通過時点で22kmhへの速度変更を行った後、本来は9図で27kmhへの速度変更をしなければいけなかったのですが、それを忘れて22kmhのまま走っていたのでした。つまり、本来のペースよりもだいぶ遅い状態です。もうこの時点で車内はパニック。どれ位遅れてるのか、どうやってリカバーするのか、助手席でかみさんが色々計算してくれて、アプリの数値を入れ直したのですが、いらん修正もしてしまって更に混乱。どうしたら良いか分からなくなって、「まぁ前走者に追いついた後で1分差を作ればほぼ間違いないだろう」と思ってペースを上げます。結局次のCP2までに前走者に追いつかなかったので、モロにペナルティを食らいました。そして、2CP通過後に更に前走者に追いつこうとした結果、3CP前には前走者の1分遅れの位置を取り戻しました。が、コレがそもそも間違いだったのです。ラリーではCP通過時刻から所要時間を算出するので、前のCP通過時刻がいつであろうが、その時点でペナルティはリセットされているわけです。なので、ホントは2CP通過後は気を取り直して普通に走れば良かったのです。遅れを取り戻そうなんて考えずに。でも、走ってる時は必死なのでそこまで頭回らないんですな。あとから思えば、前回のラリーの時に学んだはずだったのに。で、その後は特にトラブルなくステージ1を終了。鮫川村の手まめ館駐車場に到着しました。https://youtu.be/UoSv4y386Zo?si=Iu3uURxYGl7iyZEh今回はステージ1が終了した時点でコントロールシート提出だったので、正解表見ながらシート作成。1CPで22kmhに速度変更した後、9図の27kmhへの速度変更を忘れた関係で、CP2で350秒のタイムロス。前述の通り、そこで気持ちを切り替えてリセットすれば良かったのに、350秒の遅れをリカバーしようとして、CP3に向けて-350秒の早着。当然遅着だろうが早着だろうがペナルティは一緒なので、2つのCPで連続して大量得点を貰いました。プラマイゼロなので、リカバー自体は上手くできたとも言えるんですが、要らんことしちゃいましたね・・・(涙)。素直にレスコンカード使うとかすれば良かった。ステージ2のスタートまでに30分以上時間があったので、手まめ館で野菜とかデザートとか買ったりして、気持ちをリセットし、ステージ2に臨みます。今回のコース設定は、ダートの箇所がいくつかあって、割と深い轍でノーマル車高なのにマフラー擦りまくりのところがあったり、「いやいや、その速度設定じゃ走れないだろ!?」とか苦労するところもあったり。で、スタート地点の牧場まで帰ってきて無事にゴール。https://youtu.be/hWE1IjDevuk?si=oRBLUw74vS99jerx結果、ステージ2は初めて正解を出すことができたし、トータル1点減点で終えることができました。いやぁ、ステージ1のミスがなければ結構いいとこ行けたんじゃないかと思いますが、結果的にはCクラス最下位で終わったのでした。走行後は結果が出るまでの間にBBQ。牧場だからかとっても美味しい肉でビックリしました。今回の参加賞。イベント終了後は帰宅して選挙に行かないといけなかったので、挨拶もソコソコに会場を後にし、19:50に無事投票を済ませたのでした(エライ)。翌日はダート走って汚れた(ラリー前から汚れてましたけど)スイスポと、ついでにメガーヌスポーツツアラーも洗車。帰宅して取っ散らかったステージ1の動画見ながら反省会しようと思ったら、何故かステージ1の動画が録画開始直後にブラックアウトして音声しか撮れてない・・・orz

Jul 25, 2025

コメント(0)

-

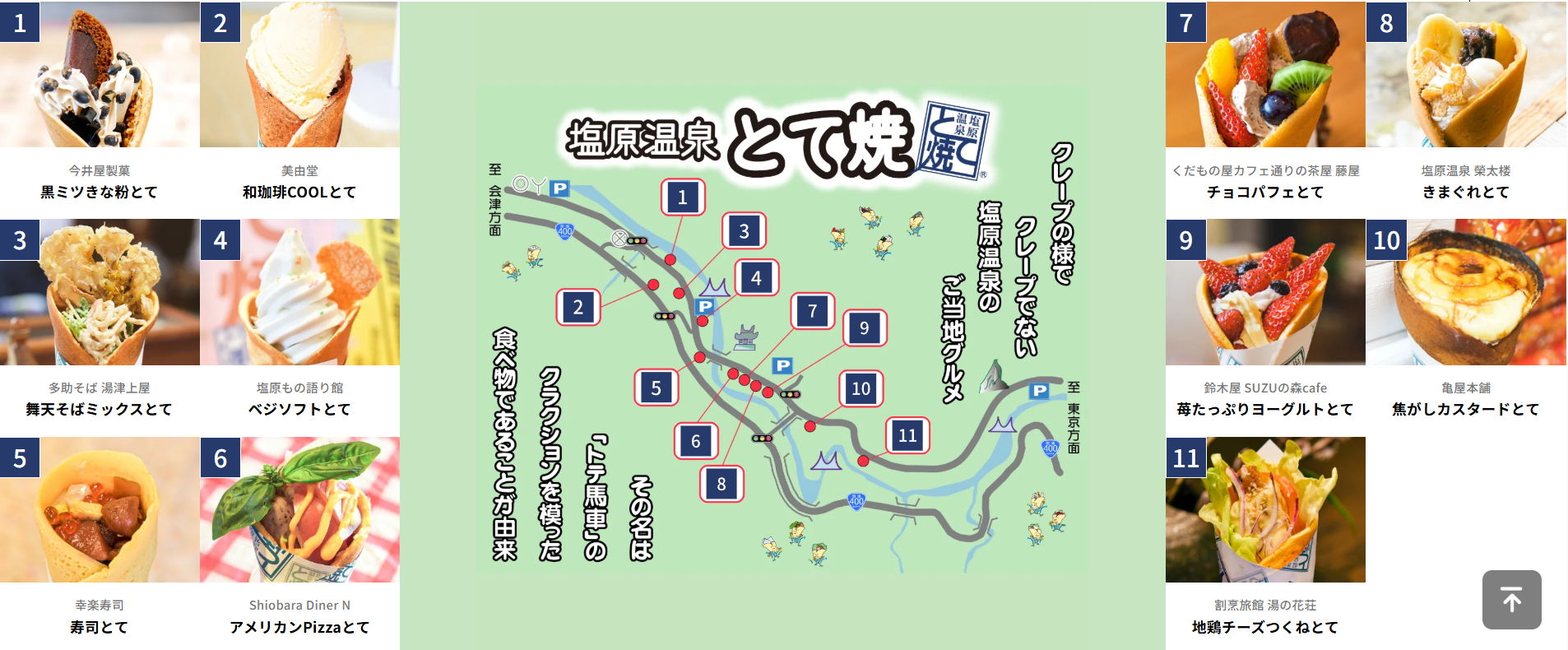

矢板~塩原 滝巡り その3

スッカン沢から戻ったら、再び車で北上して塩原温泉を目指します。ホントはその途中にある小太郎ヶ淵にある小太郎茶屋で名物の団子を食べたかったのですが、休業していたので断念し、そのまま塩原温泉へ。市営の無料駐車場に車を止めて、スイーツを食べに行きます。塩原温泉には、「とて焼き」というご当地グルメがあります。どら焼きとかカステラのようなフワフワした生地で作ったクレープなのですが、これは一度食べてみたいと思ってたんですよ。という訳で、あらかじめ目をつけていた鈴木屋 SUZUの森Cafeへ。(Shioba Love websiteより拝借)で、とて焼きを堪能した後は、再び滝を観に行きます。車で5分程走って、竜化の滝の駐車場へ。駐車場から15分程遊歩道を歩きます。しばらく行くと見えてくるのが風拳の滝。その脇を抜けるようにしてさらに奥に進んでいくと・・・これは凄い。遊歩道の最奥が観瀑台になっていますが、これを一番奥まで進むと初めて竜化の滝の全貌を見ることができます。3段になって流れ落ちる滝は、まさに竜が登っていくかのよう。かみさんはこの滝がエラくお気に召したらしい。さて、これで今回の滝巡りは終了。さんざん歩いて汗だくなので、ひとっ風呂浴びつつ、かみさんからのリクエストだったソフトクリームを食べるため、千本松牧場へ。ホントは温泉の後にソフトクリームを食べたかったところですが、時間がなかったので先にソフトクリームを。私はコーヒーフロート。で、牧場内の千本松温泉に入った後、宿泊地の白河に移動したのでした。いよいよ翌20日はMSCC ラリー in 鮫川です。

Jul 24, 2025

コメント(0)

-

矢板~塩原 滝巡り その2

おしらじの滝に感動した我々は、駐車場に戻ってさらに北に進みます。目指すは「スッカン沢」。鉱物等の火山の成分が多く含まれている水のため、辛くて飲めないことから「酢辛い沢」と呼ばれ、それがなまって「スッカン沢」と呼ばれるようになったものです。鉱物が入っているため水の色が青い渓谷というのは他にもいろいろありますが、このスッカン沢も「スッカンブルー」と呼ばれる青白い水が特徴です。おしらじの滝から車で5分くらいで雄飛駐車場に到着。駐車場に車を止めたら、橋を渡って対岸に向かいます。対岸に雄飛の滝線歩道に繋がる階段がありますので、これを降りていきます。地図が上下逆になってて分かりにくいですが、現在地から遊歩道を歩いて通行止めの手前、カツラの大木まで行って、戻ってくるルートです。確かに水が青白いですね。しばらく歩くと、対岸に素簾(それん)の滝が見えます。そして、仁三郎の滝では、シャワークライミングやってる方がいらっしゃいました。いやぁ、シャワークライミングとかキャニオニングとか、しばらくやってないですけど、またやりたいなぁってホント思います。かみさんは「もう体力ないからできない」と言ってますけど。雄飛の滝は、観瀑台がありますけどちょっと見難いですね。そのまま歩いていくと、通行止めの手前の橋までやってきました。ここで折り返しです。帰路は、途中仁三郎の滝の下流付近で沢に降りました。正面の岩壁からは幾筋もの水が流れ落ち、右手奥の仁三郎の滝からは轟音を立てて水が落ちてきます。そして、目の前にはスッカンブルー。今回は折り畳みチェアをリュックに入れてたので、これを広げて昼食です。道の駅やいたで買った昼食。弁当の種類が豊富で選ぶのに結構迷いましたが、どれも美味しい!!という訳で、スッカン沢の雄飛の滝線歩道は、往復2時間のコース。それほどアップダウンもきつくないですが、沢とは近づいたり離れたりという感じなので、水辺に近づくには整備されていない所を降りていく必要があるのが難点ですが、昼食を食べた仁三郎の滝の下流はホントにお勧め。仁三郎の滝はすこし遠いですが、目の前の岩壁から滴り落ちる幾筋もの水流がとてもいい感じでした。

Jul 23, 2025

コメント(0)

-

矢板~塩原 滝巡り その1

関東デイラリーシリーズ、2025年の第3戦は、MSCC ラリー in 鮫川、福島県の東白川郡鮫川村を起点としたラリーです。今年から参戦している関東デイラリーシリーズ、今年は茨城、福島、栃木で開催されるのですが、当日現地入りなんていう体力はないので、基本的に前日にスタート地点近くに宿泊することにしています。で、折角宿泊するんですから、前日は現地を観光することにしています。今回、鮫川村の鹿角平観光牧場がスタート地点なのですが、じゃあどこに宿泊しようかと悩んだ挙句、福島県の白河市に宿泊することにしました。白河駅から鹿角平観光牧場までは、早朝なら車で45分程度です。白河市は那須塩原とも近いので、観光には事欠きませんしね。で、那須高原は昔から何度も言ってるし、今回は自然の中を散策したかったので、塩原温泉周辺で遊ぶことにしました。かみさんに「那須塩原辺りでやりたいことある?」と聞いたら、「ソフトクリームが食べたい」というリクエストしかなかったのですが、それも含めてプランを立てました。19日(土)、6時過ぎに家を出発したものの、外環道と東北道で事故渋滞に遭い、途中のSAで朝飯を食べつつ、塩原の手前、矢板ICで高速を降りて、予定よりも1時間近く遅れて10時過ぎに「道の駅やいた」へ。ここで弁当や飲み物を購入して、目指すは「おしらじの滝」。沢の水量が少ないので普段は単なる池なのですが、雨が降った時だけ滝が流れるようになるため、「幻の滝」と呼ばれているところです。金、土と天気が良かったのですが、週半ばにはまとまった雨が降ったはずなので、道の駅から塩原温泉へと抜ける山道を車で30分程走って、おしらじの滝の駐車場へ。駐車場でトレッキングシューズに履き替えて、おそらく雨で相当地面がぬかるんでいるので、ヒル対策にシューズやズボンの裾に「ヒル下がりのジョニー」を塗布。ヒル下がりのジョニー 140ml 山ビル 予防 忌避剤 ヤマビル 対策 ヤマヒルの天敵 ヒル スプレー 登山 山登り 林道あと、最近塩原辺りでは熊の目撃情報が多く出ているので、今回はかみさんのリュックに熊よけ鈴、私のリュックには警報機をつけてます。で、駐車場の脇から滝に向かって下りていきます。滝への道は手摺が設置されていて、遊歩道として整備はされているのですが、足元はかなり荒れています。他の方は割とオシャレな軽装だったりして、若い方だとサンダルとかで歩いてる人もいますけど、流石にそれはどうかと思います。で、岩壁を回り込むと、目の前に突然美しいおしらじの滝が現れました。これは凄い。キレイ。溜息しか出ません。これは、誰かに見せてあげたくなる滝です。観瀑台が整備されていますが、けして広くないので、あんまり長居できないのがちょっと残念。できれば、いつまでも眺めていたいと思うような滝でした。その2につづく。

Jul 22, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(サイクルハウスの修理 その2)

先日、カラス(?)に穴を開けられたサイクルハウス。テントやタープ補修用のテープで穴を塞いだのですが、穴を塞いだ2日後・・・やりやがったなっ(怒)!!補修した隣を見事に破られました。そして、反対側も・・・(涙)。こうなったらしかたがありません。物理的に天井に乗っかれないようにトラップをしかけます。使用するのはコチラ。以前、鳥が枝に止まらないように庭の木の枝に括り付けていたシート(棘付き)です。コイツを、大量に購入してきました。ホントは枝に巻き付けてタイラップで固定したりするものなのですが、今回はサイクルハウスの天井に貼り付けます。仮置き。テープで四隅を固定するための貼り代を確保するため、一番外側の針をカットします。で、テープで固定しました。途中、テープの在庫が無くなってしまったので、長辺側だけしか固定できませんでしたが、3連休に開催されるデイラリーから帰ってくる頃には追加購入したテープが届いているはずなので、最終日に追加作業します。

Jul 21, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(キッチンタイマーの修理)

今回の修理品はタニタのキッチンタイマー(たぶんTD-384)。ただし、キッチンで使用しているものではなく、ママさんバレーで使用しているらしい。どうやら電池を交換しても画面がなにも反応しないとのこと。この手のものは基板の接触不良と決まっているので、さっさとバラしていきます。裏を見てみると、電池BOXの蓋がきちんと閉まっていません。蓋の爪が折れかかって変形しています。まっすぐに蓋を嵌めずに無理矢理閉めようとした結果でしょう、きっと。本体の受け側に折れ曲がった爪が干渉してしまって、ちゃんと閉まらない状態なので、折れ曲がった爪をヤスリで削って整形しつつ・・・爪が薄くなり過ぎると折れてしまうので、爪を受ける側の穴も広げておきます。さて、電池の蓋を修理した所で、肝心の部分を修理しましょう。基板にアクセスするため、本体を止めている6個のネジを外します。ネジを外すと本体をバラすことができますが、スピーカーに繋がっている配線が短く細いので、いきおいよくバラすとちぎってしまうので気を付けてください。配線の取り回しの関係でこれ以上広げることができないので、この状態のまま基板を外していきます。まずは基板を止めている6つのネジを外します。が、そのままでは基板が外れません。これは、液晶が基盤と接着されているからです。そこで、液晶を固定している白いブーメラン型のプレートを止めている3つのネジを外します。これでようやく基板を取り外すことができました。いつも通り、ボタンの接点箇所を無水エタノールで洗浄し、ボタンの方も同様に綺麗にします。そのままでも問題なく復活すると思うのですが、今回は新しいアイテムを使用します。去年の暮れにAliexpressで購入しておいた、リモコン等の接点補修用シールです。私の場合は、直径3mm、4mm、5mm、7mmのシールを購入してありました。1枚辺り200円程度、送料込みで4枚で1,100円程度でした。同様のものはAmazonで1枚500円ちょっとで購入できます。今回、ボタン側は直径6mmなので、ちょうど良いサイズがありませんでした。どうしようか迷いましたが、一回り大きい方の7mmのシールを使用しました。補修用のシールを貼り終わったら、仮組みして動作確認。問題ないことが確認できたら、全てのネジを元通りに締めなおして完成です。ところで、ブログを書くにあたって、「ママさんバレー」の正式名称って何だろう?と思って調べてみたら、「ママさんバレー」が正式名称だということをこの歳になって初めて知りました。

Jul 12, 2025

コメント(0)

-

週末の謎解き(幕張謎解き街歩き)

6月末、幕張メッセで開催された「東京アウトドアショー2025」の招待券をいただいたので、登山関係のグッズを見に行ってきました。凄く盛況なイベントでしたが、アウトドアと言っても、ほぼほぼキャンプ関連のイベントといっても間違いはない感じ。それにしても、最近のキャンプ関連のグッズはオシャレですね。私はキャンプグッズにオシャレは全く求めていなくて、「機能」+「いざという時の交換パーツの入手のしやすさ」を重視すべきという考えなので、全く食指が動きませんけど。前述の通りの内容のイベントで、私のニーズからは遠く離れていたので、グルッと一周した後、特に何も買う訳でもなく、早々に会場を後にしました。で、折角幕張に来たので、現在開催されているSCRAPの謎解きでもやりましょうかと。SCRAP 幕張謎解き街歩き個人的に、私はSCRAPの周遊型謎解きとは相性が悪くて、あんまり面白いと思わないんですよね。まぁ、地元で開催されている謎解きだし、折角こっちまで来たのでやっておこうか・・・という消極的な理由でのトライだったのですが・・・結論から言うと、今までで一番つまらなかったです。そもそも幕張(海浜幕張)という街自体が大して見るべきものがあるわけでもないので、そこに周遊型謎解きをもってくること自体がナンセンスだと思うのですが、実はこの謎解き、過去に幕張メッセで開催された謎解きイベント「リアル脱出ゲームフェスティバル」で開催されたものと同様の内容を改めて公開したもの。当時はフェスが開催された会場近辺で行える周遊型謎解きという位置づけだったからよかったのだと思いますが、改めて単体で2,500円払ってやるもんではないと思います。スマホのみで完結する謎解きで、その他紙媒体のアイテムは一切ないので、SCRAPとしては利益率高いのだと思いますけど・・・。

Jul 11, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(サイクルハウスの修理)

ある日、かみさんが「駐輪場の屋根にでっかい穴が空いてるから直して欲しい」と。我が家の駐輪場は、以前組み立てたサイクルハウスなのですが、南榮工業 サイクルハウス 2台用-GU 間口 0.94m 奥行 1.8m 高さ1.57 南栄工業 4984665141789【GS】( 自転車置き場 家庭用 収納 屋外 雨よけ サイクルポート 駐輪所 自転車用ガレージ サイクルガレージ)どういうことか意味が分からなかったので詳しく聞いたところ、どうやらカラスか何かが屋根(カバー)の布を突いたのではないか?とのこと。確認してみると、確かに大きな穴が空いてました。で、穴の周囲を見てみると、確かに嘴で突いたか、あるいは足の爪で開けたか、複数の小さな穴が空いてました。まぁ、開けちゃったものは仕方がないので補修しますが、名に使って補修するか悩んだ挙句、今回はテントやタープなどを補修する時に使用するテープを使うことにしました。買ったのはAmazonで売ってたコチラの商品。汚れを落とすためにシリコンリムーバーで拭き取った後、適当な長さにカットして表側からと裏側からテープを貼りましたが、かなり強力なテープです。間違って他の所に貼ってしまったら、剥がすときに貼った場所が破れるんじゃないかと思うくらいです。これでしばらく様子を見ますが、きっとまた鳥が悪さするんだろうなぁと思います。

Jul 10, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(プッシュポップゲームの修理 6回目)

プッシュポップゲーム修理の6回目。また新たにシリコン部分が破れました。毎年春になると新しい子供たちが学童保育に入ってきますが、オモチャで遊ぶ時のルールが身についていない、乱暴に扱う子供が多くなるので、春~夏はオモチャの破壊率が高いですな。とはいえ、まぁ、このオモチャの場合は、10個あるボタンの内、4つ目が破れました。これはもう、全部破れてボタンの色が変わるまで続くんでしょうな・・・。ボタンの方の修理はいつも通りなのですが、今回は一部のボタンが反応しなくなっているという訴えもあるようでしたので、まずはそっちの確認から。分解して基板をチェックしてみると、所々に黒いカスがあります。どうやらこれが通電を妨げていて悪さをしているみたい。そういえば、4回目の修理の時に、導電塗料を塗っておいたのですが、どうやらそれが剥がれてきてしまったようです。なので、一旦導電塗料を全て除去して、改めて無水エタノールで洗浄。その状態で組付けて動作チェックをしたところ、問題なく全てのボタンが反応しているのが確認できました。という訳で、つづいて4つ目のボタンの修理です。いつも通りドナーとなる100円ショップで購入したアイテムからボタンを切り抜いて、スリーボンドの一液湿気硬化型弾性接着剤を使用。ホームセンターバロー 楽天市場店完全に乾燥したら作業完了です。あと6つですな。

Jul 8, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(レゴの窓の修理)

タイトルの通り。今回はレゴの窓枠の修理です。一見して歪んでいるのが分かりますが、実は、↓ココが破断してしまっています。なので、処理としてはまずヒートガンで少しずつ温めながら、歪んでいるフレームを矯正。そもそもよく見ると単に歪んでいるのではなく、フレームの一部が割れています。こうなると完全に平らにするのはちょっと難しいですが、それでもまぁ、なんとかここまで矯正できました。とはいえ、一度歪んでしまったり破断してしまったものは、どうせまた壊れてしまいますので、窓のパーツを接着して強度を上げることにしました。もともと修理パーツとしてはフレーム部分しか預かってなかったのですが、急遽窓ガラス部分も貰ってきました。で、瞬間接着剤で固定。何度も書くけど、刷毛がある瞬間接着剤は便利だぞ。神瞬(ハケ付き瞬間接着剤 7g) ゴッドハンド 瞬着 [接着の日]上下左右から固定して放置。接着が完了したら作業終了です。

Jul 6, 2025

コメント(0)

-

週末ハイキング@伊予ヶ岳

仕事のストレスを何とか払拭するため、週末は自然のある所に行くと決めてました。もうね、ちょっとリフレッシュしないと耐えられない。千葉県内の低山登山か、大好きな茨城県の花貫渓谷+土岳登山にするか。どちらにするか悩んで、結局移動距離が短い県内にすることにしました。花貫渓谷はもう少し暑くなってからの方が良いかな?というのもあったり。土岳登ってから、花貫渓谷に折り畳みチェア持ち込んで、流水に足を浸かりながらコーヒー+読書とか魅力的なんですけどね。さて、千葉県は300m級の低山しかありませんが、いろんなタイプの低山があります。今回は、その中でも最もバラエティに富んだ体験ができる山を選びました。伊予ヶ岳南房総市にある標高336.3mの関東百名山に選ばれている山です。千葉県にある山の中では唯一「岳」を冠する山で、その名にふさわしく、「房総のマッターホルン」と呼ばれる険しい岩峰が特徴です。今回はハイク中に昼食を取ることを考えて、朝7:30頃に家を出発。鋸南富山ICで館山道を降りたら、道の駅 富楽里とみやまで昼食や飲み物をゲットします。ついでに地元の野菜とかいろいろ買いこんで、車の中に置きっぱなしでも問題ないように保冷剤も購入。道の駅を出たら、15分程度で伊予ヶ岳の登山口にもなっている平群天神社(へぐりてんじんじゃ)の駐車場に到着。10:30、登山の準備をして神社にお参りしたら出発です。前半は根っこが張り巡らされた遊歩道を歩きます。傾斜はそれなりにある感じ。富山(とみさん)方面との分岐点に到着。往路はここを右に切り替えして登っていきますが、帰りはここで富山方面に抜ける予定。だんだん階段の段差が高くなってきて、登りが険しくなってきます。きちんと整備されていて、ちょっと厳しい感じの所にはきちんと補助用のロープがあります。で、登山口から30分程歩くと、中腹の東屋に到着。この時点で11:00。山頂付近は休むところが少ないので、少し早いですがここで昼食。玉子巻きの玉子が分厚くて絶妙な甘さ加減。なお、私は「玉子焼きは甘いのが好き派」です。いかにも「里山」な風景。なお、やたらと聞き馴染みのある音が聞こえてきますが、近くにある会員制ドライビングクラブ「THE MAGARIGAWA CLUB」のコースを走ってる車の音でしょう。お金持ちの皆さんが走ってるんだろうなぁ・・・とか(やっかみ)。さて、気を取り直してここからが伊予ヶ岳登山の本番。いよいよ鎖場攻略です。注意書きの看板を横目に階段を20段ほど上ると、目の前には70度くらいはありそうな急角度の断崖絶壁。鎖を使いながら縦に横にと何度かの踊場を経て移動しつつ、頂上までの最後の50mを登っていくと、ようやく南峰の頂上です。時間にすると東屋から15分程度。目の前にある双耳峰の山が富山かみさんは、東屋で声をかけられた男性おっさんグループから、「おぉ、登ってこれたか!」とか談笑。300m級とは言え、結構な絶景です。かすんでますが、一応富士山も見えますな。(AR山ナビ)さて、伊予ヶ岳は双耳峰で、鎖場から登ってきて最初に登頂できるのは南峰の方。この後、5分程下って登って北峰を目指します。正面にうっすら見えるのが伊豆大島北峰から南側を見ると、先程までいた南峰の断崖を見ることができます。風が気持ちよくて、しばらく北峰で地面に座ってボーっとしてました。ここからは下山です。先程の鎖場から降りることもできますが、下りの方が難易度が上がるのと、鎖場はなるべく登りの方に優先して使っていただいた方が良いので、我々は北側の稜線から迂回して東屋まで戻るコースで下山します。登頂時ほどの鎖場はないものの、結構ロープ使って下りるところは多いです。特にこの日は地面が湿っていて滑る所が多いので、足場に気を遣うことが多かったです。しかも結構な遠回りです。桜広場なる所に到着。昼に休憩した東屋を抜けて、同じ道を下山していきます。富山までの分岐点に着いたら、今度は富山方面へ。ソーラーパネル脇を抜けて、登山口方面へ。ふと後ろを振り返ると伊予ヶ岳。さっきまであそこにいたんだなぁ・・・と考えると、その尖がりぶりにちょっと引きますな。登山口まで下りてきたら、あとは車道を歩いて平群天神を目指します。で、13:30に神社到着。ここまでのんびり歩いて3時間でした。この後、車で15分程度の笑楽の湯で汗を流します。内湯1つしか無い鋸南町の町営温泉施設ですが、実はとても綺麗な施設で、スタッフの方もとても親切に対応してくださいました。ポイントはその内湯で、2面の窓が全て解放されていて、縁側+軒の外側は鳥がさえずる竹林という半露天風呂状態。湯船に浸かっては風呂の縁に座ってボーっと林を眺めるという無限ループで、いつまででもいられる温泉ですっかり癒されました。その後は、当日電話したら予約できた炭火焼山海料理で有名な「隠れ屋敷 典膳」へ。今回は、海の物というよりも、山の物を食べたかったので、水郷鶏 里見和豚 伏姫牛のコース。典膳自体、近くの幹線道路からは1.5kmも山を登ったところにあるので、完全に喧噪とは無縁の場所。17:00の予約で他に客もいなく、山の風が涼しく部屋に入ってくる中で、美味しい料理を堪能しました。帰りの道中は高速道路のICまでの間、車がいないゆったりとしたワインディングを、窓全開で夕方の涼しい風を感じながら自分の好きなペースで走ることができ、ホントに幸せな時間。運転しながらずーっと「しあわせだー」を連呼していたのでした。

Jun 25, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(aiwa LCX-MD10 / SX-MD210の修理 その2)

さて、スピーカーの方は問題なく動くことが確認できたミニコンポ。お次はCDが聴けなくなった本体の方の修理です。まずは動作確認です。電源を入れてCDを入れてみると、CDが回りだします。そして、ディスプレイには「TOC READ」の文字が。TOCというのは「Tabel of Contents」の略。「TOC READ」というのはつまり、CDの目次を読み取ろうとしているということです。ところが、しばらく待つと「NO CD」の文字が。TOCの読み取りに失敗しているんですな。この場合、TOC読み取りのための動作自体は正常に行おうとしているということなので、一番最初に考えられる原因は「レンズ汚れ」です。CDレンズクリーナーがあれば使えばよいですが、持っていないですし、今回のミニコンポの場合は分解しなくてもレンズに到達できるオープンローディングタイプなので、無水エタノールと綿棒でチャッチャと掃除しちゃいます。ついでに、CDトレイ周囲も無水エタノールを染み込ませたキムワイプでお掃除。その後改めてCDを読み取らせてみたところ、問題なくTOC READが終了。CDの収録曲数と総収録時間が表示されました。再生の方も問題ナシ。というわけで、これで作業は終了。GOOD BYE。

Jun 23, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(aiwa LCX-MD10 / SX-MD210の修理 その1)

ある日かみさんが、「ミニコンポの修理ができるか?」って質問されたんだけど、どう?と。古いものらしいのですが、どうやらCDが鳴らなくなってしまったらしい。久しぶりの大物修理か!?と期待に胸を膨らませて、現物を持って来てもらうことに。かみさんが職場で現物の受け渡しをしてもらい、それを持って帰ってきたのですが、流石にかさばるらしく、最初に届いたのは本体とスピーカー1台。しかも、先方が職場に自転車で運んだ際、「なんだかスピーカーからカタカタ音がするようになった」とのこと。何かが外れたんじゃないかってことなんですが、ミニコンポのスピーカーなんて簡易な構造なのに、なんか外れるものなんてあるか?もしかしてスピーカーユニットが取れたとか?イヤイヤ、ありえないから。そもそもスピーカーってのは比較的単純な構造です。よくある2つのスピーカーの構造としては、密閉型とバスレフ型(Bass Reflex型)が挙げられますが、密閉型というのは、スピーカーキャビネット(エンクロージャー)が密閉された箱型のもの。一方、このエンクロージャーに穴が空いているのがバスレフ型。スピーカーは、流れてきた電気信号に反応したボイスコイルが、その裏に取り付けられている磁石と反発したり吸引したりして振動し、その振動がコーン紙を振動、結果として周囲の空気が振動することによって音波として伝わります。この時、重要になるのがエンクロージャー(箱)です。スピーカーって、なんとなく前方に向かって音を出す印象がありますが、スピーカーの動きは振動ですから、当然スピーカーの裏側にも振動による空気の波動は伝わります。この時、前に向かって放出される振動がプラスなら、同時に後ろ側を見ればマイナスの振動が発生していることになります。マイナスの振動は、文字通りプラスの振動を打ち消してしまいます。周波数の特性上、特に低音領域でその影響が大きく、マイナスの振動がスピーカーの前側に回り込まないように制御しないと、低音が小さいスピーカーになってしまいます。そこで、スピーカーの後ろ側で発生する空気の波動を制御するように、エンクロージャーを密閉したのが、いわゆる「密閉型」のスピーカーです。一方、バスレフ型というのは、この密閉型のスピーカーに、一部穴を開けた構造になっているもの。子供の頃、飲み終わったジュースの空き瓶に息を吹き込んで「ボォーーーッ」と音を出して遊んだことがあると思いますが、空気の満たされた容器に筒を取り付けると、一定周波数の共鳴が起こります。これをヘルムホルツ共鳴といいますが、筒の大きさを調整することで、共鳴する周波数帯をコントロールすることができます。このようにして、密閉型スピーカーよりも、より低音を強調するようにしたのがバスレフ型スピーカーです。閑話休題。まずはスピーカー。今回のは前部に穴が空いてるので、バスレフ型ですな。確かに振ってみると、本体の中からカタカタと音がします。スピーカーの中は基本的に不要な振動を抑えるために、余計なパーツは入っていないはず。いったい何が原因でカタカタ音がするのか、分解して中身をチェックしてみることに。スピーカー背面の四隅にある穴の中にネジがあるので、これを緩めてエンクロージャーを分解します。が、穴が深すぎて手持ちのドライバーでは全く届きません。色んな手段を考えましたが、穴の太さ(奥に行くほど細くなってる)の問題もあって、手持ちの道具ではどうにもなりません。こうなったら、ロングドライバー買ってくるか・・・。とはいえ、ロングドライバーともなると、軸の剛性が非常に大切ですから、その辺のホームセンターで安いの買ってきてガッカリしたくありません。そうなると、Factory Gear行くか・・・。という訳で、車で30分程走っていつもお世話になってるFactory Gearへ。穴の中が良く見えないおかげで、エンクロージャーの固定ネジが1番か2番かすら判別できないので、PBの200mm、+1と+2の2本のドライバーを購入。PB 8190.1-200PB 8190.2-200/7下の写真は、通常サイズ(+2、100mm)との3ショット。結果として、2番でドンピシャでした。長いシャフトでも、絶妙なねじれ剛性で力の入れ加減が分かりやすい良いドライバーでした。流石PBですな。で、いよいよエンクロージャーを御開帳。∠( ゚д゚)/ 「えっ!?」 100円ライター?と、コインみたいなのは、ゴルフマーカーか?????どちらもスピーカーユニットの磁石にくっついてます。そして、なにやら重そうなものが。どうやら音の犯人はコレのようです。最初はスピーカーユニットの磁石にくっついていたのが、自転車で運んでくる時に振動で磁石から取れたのでしょう。それにしても、なぜこんなものがスピーカーの中に?過去に分解整備でもしたんでしょうか??とりあえず、余計なものを取り除いてエンクロージャーを閉じて、スピーカーを本体に接続します。CDが聴けない状態ということで、気をきかせてくれたのか、本体にはカセットテープが入っていたので、早速再生ボタンを押します。わ~たしの~ 帰るぅ~ 家わ~作業場に響き渡る中島みゆき。どうやらスピーカーは問題ないようです。それにしても、どうしてあんなに色々とスピーカーの中に入っていたのでしょう。謎は深まるばかりです。と、その時、このバスレフ型スピーカーを見ていて全ての謎が解けました!!たぶん、子供が小さかった頃に入れたんだろうなぁ・・・。入れたものがいずれも磁石にくっつく素材だったばっかりに、取り出そうとしてスピーカーを振った結果、スピーカーユニットの磁石にくっついてしまったんですね。最初は振ったらカタカタ音がしてたのに、(磁石にくっついて)突然何も音がしなくなったんだからビックリしただろうなぁ。その2につづく。

Jun 22, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(カーテンレールの修理)

とある日、カーテンを閉めようとしたら、カーテンの端が一緒に動いてしまいました。よく見るとカーテンレールの端っこのキャップが壊れてカーテンが固定されていませんでした。ホームセンターでキャップストップを購入。(写真はDCMのwebsiteから)今ついているのよりもだいぶ大きいですが、大丈夫かなぁ・・・と思いながら購入したのですが、とりつけてみたらギリギリ入りました。

Jun 20, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(PERPLEXUSの修理 2つ目 2回目)

以前修理したパープレクサス。殻割りしたところが外れてきてしまったということで、再接着の依頼。最初に修理した1号機と違って、こちらのパープレクサスは周囲のリングが細くてリベットが使えなかったので、プラリペアと接着剤を駆使して接着したのですが、一部接着が甘かった所が外れてしまったらしい。まぁ、当時修理した時から、接着が甘い部分があるのは自覚していたのですが、戻ってきたブツを見てみると、確かに予想通りの場所で剥がれてました。改めてしっかりと嵌めなおして、プラリペア盛り盛りで再度接着。なんか全体的に透明なビニテでグルグル巻きにされてるのは、割っちゃったからかな?まぁ、乱暴に扱うだろうし、落とすのは当たり前、場合によっちゃあ蹴っ飛ばしたりするんだろうなぁ・・・。

Jun 19, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(車ドア用追加ポケットの作成)

アベレージラリーに参加していると、とにかくナビをやってるかみさんは忙しい。当日会場受付後、ドライバーの私はゼッケン貼ったり、車検対応したりしたら暇なもんで、周囲の方達としゃべっているわけですが、その間、かみさんの方はずーっとコマ図&指示書とにらめっこして、ひたすら情報を書き込んでます。そりゃあ申し訳ないくらいに。で、走行中も筆記用具はもちろん、電卓や付箋紙など、いろんなものを駆使して私に指示をしてくれます。そのかみさんがひとこと、「追加のドアポケットが欲しい」と。スイスポのドアの下部にもドアポケットは付いてますが、そこにはボックスティッシュが鎮座しています。それはそれで取り除くことはできないらしい(かみさんは花粉症)。そこで、ドア用の追加ポケットを作成することにしました。用意したのはコチラ。なお、特に設計図は作ってなくて、全て頭の中にある状態なので、基本的に現物合わせで作っていきます。車載用のゴミ箱と、曲板2本、ステー2本、超低頭のネジ4本(10mmと8mmのどちらかを使用する予定)、同じくM4のフランジナット。ゴミ箱はなるべく分厚くなくて、ちょうどいい高さのものを探すのが一番大変でした。結局、シート背面のポケットに引っかけて使用するこのゴミ箱を買ってきましたが、前面の上部はカットしてもう少し低くしたいと思います。さらに、シート背面のポケットに引っかけるためのフックも邪魔なのでカットします。このカットの作業が一番大変でした。カットした後、断面を綺麗にヤスリがけします。本体が出来上がったら、スイスポの助手席ドアの内張りに曲板を合わせます。昔ドアに引っかけて使うドリンクホルダーがありましたが、あれと同じ感じでポケットを固定しようという試みです。だいたいこんな感じになる予定。何とかなりそうですね。曲板をゴミ箱に取り付けるに辺り、ただそれだけだとなんとなく弱い気がしたので、フレーム構造になるように、ゴミ箱に内側にステーを横向きに取り付けて共締めしようと思います。使う穴の間隔はおよそ105mm。ゴミ箱背面に各穴の位置合わせをしていきます。で、ドリルで4mmの穴を4か所。曲板をM4のボルトで仮止め。内側にステーを取り付けようと思ってましたが、なんかそのままでも行けそうな気がしてきたので、フランジボルトで直接固定しちゃいました。で、このままボルトがむき出しだと、中に入れるものを傷付けてしまうかもしれないので、シーラーでフランジボルトを覆ってしまいます。さらに、背面のネジや曲板でドア内張りを傷つけるのが嫌だったので、ラバーペイントで背面を覆ってしまうことに。イイ感じに金属類をゴムで覆うことができたのですが、試しにこの状態でスイスポに取り付けてみたら、振動で動いた時に内張に当たってカタカタ音がしてうるさそうだということが判明。そこで、裏側に両面テープでスポンジ貼り付けることに。表側が寂しかったので、WRウイングを購入した時に貰ったSWKのステッカーを貼付。これで完成です。ラリーの時にしか使わないので、取り外しできるこれでOKです。

Jun 18, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(エポック社 スーパーマリオ かみつき注意! パックンフラワーゲームの修理)

本日の修理品はコチラ。エポック社の「スーパーマリオ かみつき注意! パックンフラワーゲーム」です。このオモチャ、過去に何度か修理しているのですが、何回目の修理なんだろうと思いながら自分のブログ内を検索しても記事が出てこない。どうしてだろうと思ったら、楽天ブログを始める前の話でした。今から3年前の自分のFacebookの記事に載ってました。当時は2回くらい修理したと記憶していますが、その時に修理したのは茎の付け根の部分で、はめ込み式だったのが壊れちゃったので、ねじ込み式に改造したのでした。今回の修理は、ゲームを始める前段階に、土台を下に押し込んでロックする必要があるのですが、それができなくなってしまったというもの。確かに土台を押し込んでもロックしません。これじゃ、遊べないわな。というわけで、本体を分解していきます。まずは、表側の赤いパーツを固定しているネジを外し、赤いパーツを外したら、その下の土台を固定しているネジを外します。裏側8か所のネジを外して・・・で、裏蓋を取り外します。取り外した時に歯車がバラバラになってしまうので、改めて組みなおして構造を確認。どこも壊れているところはなさそうです。というか、土台をロックする機構はどこだ!?本体側を眺めていたら、プラスチックが曲がって白化している部分を発見。ここは直接関係ない部分なので、今回はそっとしておきます。で、その他の部分を確認していたら、見つけました。ここ、明らかに折れてますな。折れてるパーツはどこにあるかな・・・と思って探してみると、蓋側に見つけました。穴の中に落ちてます。おそらくこれがロック機構のパーツですね。というわけで、周辺パーツを取り外して、折れた部品を取り除きます。折れたパーツと一緒に、ゲームに使用するコインも見つけました。まずは折れたパーツを瞬間接着剤で接着して・・・そのままだとちょっと弱いので、プラリペアで周囲を盛っておきます。折れた葉っぱも、瞬間接着剤とプラリペアで固定。全てのパーツが乾燥したら組み立てなおして完成です。後ろに頭固定中のヒロシがいるな・・・。

Jun 17, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(郵便受けに人工芝)

我が家の郵便受け。底が真っ平らなので、ハガキみたいな薄っぺらいものが入ってると、取り出しにくいんですよ。そこで、郵便物が取り出しやすいように、一工夫です。まずは採寸。レーザー測定器で幅と奥行きを測ります。幅は約400mm。奥行きは約210mm。で、買ってきたのは人工芝。ホームセンダーだと本物の芝生と遜色ない人工芝が売ってたりしますが、意外とお高いんですよ。そんなに高いもの買ってられないので、今回は100円ショップで30cm×30cmの人工芝を2枚買ってきました。コイツを寸法通りにハサミでカットします。で、郵便受けの底面に敷いたら完成。これで、ハガキとかが届いても、ストレスなく取れるハズ。

Jun 16, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(プッシュポップゲームの修理 5回目)

このオモチャの修理も、もう5回目です。修理していないシリコンパッド部分が、どんどん切れていきますな。よくよく見ると、前回修理した所も一部接着した部分が剥がれかけているところがあるので、ここも追加で接着しておきましょう。破れたパッド部分を補修するのに使用するのは、前回100円ショップで入手した同じサイズのシリコンパッド。超音波カッターで余白部分を残しながらカットします。上端と下端は壁に接しているので、どうしても平らにカットせざるを得ませんが・・・使うのはスリーボンドの一液湿気硬化型弾性接着剤。接着剤の色によって3種類ありますが、使用するのは型番TB1530Cの半透明タイプのものです。THREEBOND 湿気硬化型弾性接着剤 TB1530C 150g 半透明 広範囲材料接着 クリアタイプ(1530CA) ( TB1530C-150 ) (株)スリーボンド楊枝を使って周囲に接着剤を盛った後、切り取ったシリコンパッドを置いて、さらにその上から接着剤を盛ります。後から気が付いたんですが、シリコンパッドの置き方が裏表逆でした。切り取った状態で、凸を表面に出した状態で接着するのが正解。接着剤が乾燥したら完成です。

Jun 15, 2025

コメント(0)

-

本日のDIY(サトシの人形の修理 その2)

サトシです。最近、なんか身体が軽くなったなぁと思っていたら、頭が取れてたとです。サトシです。最近、モンスターボールが投げにくくなったなぁと思っていたら、利き腕が無くなってたとです。サトシです。以前にも頭が取れたことがあったなぁと思ったら、色違いだったとです。修理の仕方は前回と一緒です。塩ビ用接着剤の「サンデーシート」を垂らしてくっつけるだけ。アクリサンデー サンデーシート 硬質塩ビ板用接着剤 25ml 注入器付 - [1782-131506]これでようやく悩みが解決して、食事が喉を通るとです。サトシです。サトシです。サトシです・・・

Jun 10, 2025

コメント(0)

全321件 (321件中 1-50件目)

-

-

- GUNの世界

- タナカ SIG SAUER P228"Warm Silver”…

- (2025-10-13 19:13:37)

-

-

-

- がんばれ!地方競馬♪

- TBS「ザ・ロイヤルファミリー」は魔…

- (2025-10-14 12:46:56)

-

-

-

- 超合金

- 僕の夢のコレクション(146) 鋼鉄ジー…

- (2025-09-25 20:55:09)

-