テーマ: 短歌(1722)

カテゴリ: 一日一首

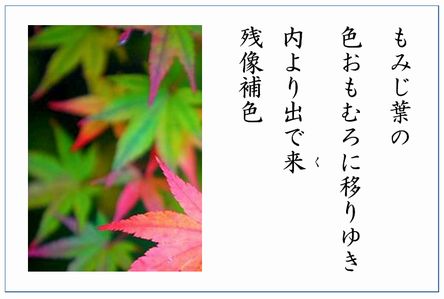

♪ もみじ葉の色おもむろに移りゆき内より出で来(く)残像補色

全山真っ赤になる姿は壮観ですが、私はその前段階のもみじが好きです。緑の葉の先が色づき始め、徐々にその色が緑と入れ替わって行く時の艶めかしい様子。自然界に潜む不可思議を伴って私の心を揺さぶってきます。

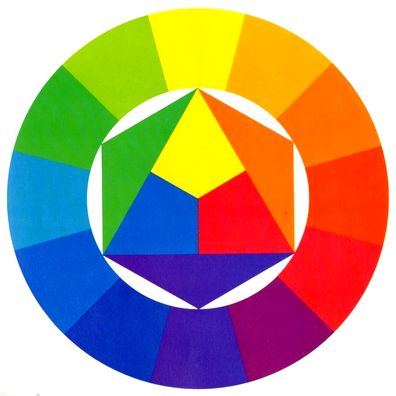

緑が赤に変わるとはどういうことでしょうか。この色の関係は十二色環でいう反対色に当たります。違う言い方をすれば残像補色という網膜に残る反対の色の関係です。

インクの原色だと青がシアンに変わり、緑が青みがかったものになりますが、それでも反対色に近い色です。偶然か必然なのか分かりませんが、色を扱っている身にはこの飛躍的な変化には不思議を感じます。

反対色は、絵具を混ぜればグレーになる関係です。順番に右回りで変わっていくのなら解りますが、いきなり反対色なんですからね。

もみじの葉が赤くなるのは、葉の中の緑色のクロロフィルが分解して赤いアントシアンが生成されることでおこる。また、いちょうの葉が黄色になるのは、カロチノイドが残るから。

もみじは最低気温が5度以下に下がると、紅葉の準備に入り葉緑素という緑の色素が抜けて行き、これと同時に酵素が働き、葉の持っている糖分をアントシアニンに変える。

人々が紅葉にひかれるのは、もみじの赤が人をポジティブにさせるかららしい。男女でもみじ狩りに行くと、打ち解けやすくなって恋が成就する可能性が高くなるかもしれない。

もみじの語源は秋に葉が赤や黄色に色づき、変わっていく様子を古く「紅葉づ(もみづ)」と言った動詞からきているらしい。

代表種はイロハ紅葉(もみじ)で、掌状に5~7裂する葉の先を

「いろはにほへと」と数えたことからそう呼ばれるようになったとか。小さな葉が特徴だ。

楓(かえで)の語源は「蛙手(かえるで)」から転じたもので、水かきのように切れ込みの浅い葉のものを特に楓という。しかし、楓の本来の文字は「槭」と書き、中国から入って来た時に「楓」をかえでと呼んだのが間違いの始まりらしい。「楓」は「フウ」という別の植物があるのでややこしくなる。

「奥山に紅葉ふみわけ鳴く鹿の声きく時ぞ秋はかなしき」

古今集 猿丸太夫

「薄霧の立ち舞ふ山のもみぢ葉はさやかならねどそれと見えけり」

新古今和歌集 高倉院御歌

「もみじ葉は道もなきまで散りしきぬわが宿を訪ふ人しなければ」

金槐和歌集 源実朝

◆2006年5月8日よりスタートした「日歌」が千首を超えたのを機に、「游歌」とタイトルを変えて、2009年2月中旬より再スタートしました。

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題してスタートすることにしました。◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

☆ 短歌集 「ミソヒトモジ症候群」 円居短歌会第四歌集2012年12月発行

● 「手軽で簡単絞り染め」

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[一日一首] カテゴリの最新記事

-

◆ 満10年となりました。 2016.05.07 コメント(2)

-

◆ 長年の便秘が治った様な爽快な気分。 2016.05.06

-

◆ 思い付きの出たとこ勝負 2016.05.05

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

サイド自由欄

◆2006年5月8日よりスタートした「日歌」が千首を超えたのを機に、「游歌」とタイトルを変えて、2009年2月中旬より再スタートしました。

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。

◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。

◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。

◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。

◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

「アーカイブ」

◎ Ⅰ 短歌

◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編

◎ Ⅲ 興味深いこと

◎ Ⅳ 興味深いこと パート2

◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。

◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。

◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。

◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。

◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

「アーカイブ」

◎ Ⅰ 短歌

◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編

◎ Ⅲ 興味深いこと

◎ Ⅳ 興味深いこと パート2

◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など

コメント新着

© Rakuten Group, Inc.