テーマ: 日記を短歌で綴ろう(3850)

カテゴリ: 気まぐれ短歌

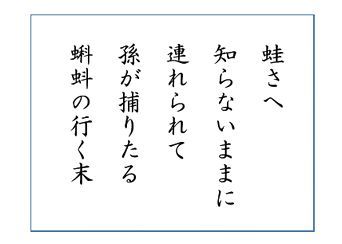

♪ 蛙さへ知らないままに連れられて孫が捕りたる蝌蚪の行く末

先日、メダカを探しに行った時に見つけてあった田んぼに行ってみると、いるいる。小さいのが沢山泳いでいる。田んぼのすぐ際にもいるので持って行ったキッチンの古いこし網?で簡単にすくえる。

カブトムシなどの飼育用の水槽に田んぼの土と共に水も入れ、次々と掬ってはその中へ。孫も何とか一匹をゲット。水槽の水が濁って良く見えないが、入れた獲物が浮き上がって来る。ミジンコやそれより小さな微生物も泳いでいる。時折姿を見せる中にタキンギョ(ホウネンエビ)が2匹いたので驚いた。泥を掬った時に入ったのだろう。

タキンギョ(参考写真)

こんなに色んな生物がいるこの田んぼは素晴らしい田んぼだ。無農薬での農法を実践しているのかも知れない。そう言えば蛙が無く様になると、全くなかない田んぼとしきりに鳴いている田んぼとにクッキリと分かれるのを不思議に思っていた。こういう事だったのだ。

このオタマジャクシは大きさから言って、ニホンアマガエルのものに違いない。梅雨に入ったころ、田んぼでしきりに鳴いているあれだ。一か月ほどで蛙になるらしいので、ちょうど梅雨真っ盛りの時期だ。

代搔きを終えた田にはカルガモがやって来る

無農薬・無肥料でリンゴ栽培に成功した木村秋則氏は米の無農薬・無肥料も研究し、栽培に成功し実践している。

土づくりから始まって水温の管理が最も難しいらしい。酒屋でカップ酒の空き瓶を大量に貰ってきて田んぼや畑の土を入れて実際に播種や苗を植えて実験を繰り返したそうです。これだと1年に6回の実験が出来るという。

イネが生育しやすい環境を如何に作るか。土には数えきれないほどの微生物や菌類やカビ類が生きている。これらの生物が住みやすい環境が出来れば喜んで力を貸してくれるという訳です。これが出来れば肥料も堆肥も農薬も必要ないのだと。

しかし、今回の田んぼについて疑問が湧いてきた。木村さんの実践している田んぼの土づくりの最も重要な点は、田んぼをカラカラに乾かしヒビが出るほどになってから耕す必要があるという。「乾土効果」といって乾いた土では好気性菌が働くが、湿った土には嫌気性菌が働くのだそうだ。これが収穫を左右するらしい。

水を完全に抜いてしまった田んぼの中で、ここで捕れた様々な生物はどうやって生きていたのか。タキンギョにしてもいつも不思議に思っていたのは、今はほとんどの田んぼは水を抜くのが主流になっている。田植えが終わって水張田になると湧く様に出て来る、一体どうなってるのかって。

一度、この田んぼの持ち主に、どのような田んぼ管理しているのか聞いてみたいものだ。知らない事がいくらでもあるし、興味を持って初めてその無知を知るというパラドックス。

オタマジャクシやタキンギョのミニ水槽は孫と一緒に届けたので、管理は息子に託すことになる。直射の当たるところに置いてはダメ、たまに少しずつの水替えする、など微細な生き物を管理するには愛情が必要だ。

◆2006年5月8日よりスタートした「日歌」が千首を超えたのを機に、「游歌」とタイトルを変えて、2009年2月中旬より再スタートしました。

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題してスタートすることにしました。

◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。

◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

☆ 短歌集 「ミソヒトモジ症候群」 円居短歌会第四歌集2012年12月発行

● 「手軽で簡単絞り染め」

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[気まぐれ短歌] カテゴリの最新記事

-

■ いい天気だが・・・政治は・・ 2017.10.08

-

■ 安楽死という選択肢 2017.10.06

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

サイド自由欄

◆2006年5月8日よりスタートした「日歌」が千首を超えたのを機に、「游歌」とタイトルを変えて、2009年2月中旬より再スタートしました。

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。

◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。

◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。

◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。

◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

「アーカイブ」

◎ Ⅰ 短歌

◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編

◎ Ⅲ 興味深いこと

◎ Ⅳ 興味深いこと パート2

◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。

◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。

◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。

◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。

◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

「アーカイブ」

◎ Ⅰ 短歌

◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編

◎ Ⅲ 興味深いこと

◎ Ⅳ 興味深いこと パート2

◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など

コメント新着

© Rakuten Group, Inc.