全1125件 (1125件中 1-50件目)

-

片鼻呼吸

毎日新聞に掲載された片鼻呼吸の記事です。お試しあれ! ^^

2022.08.09

コメント(0)

-

座りっぱなしは腰痛の元

車の運転やテレワークで座りっぱなしだと姿勢や重心が片側に偏ったままの状態で、体にさまざまな負担がかかってきますね。ねじりヨガを実践してはどうでしょう?

2021.10.20

コメント(0)

-

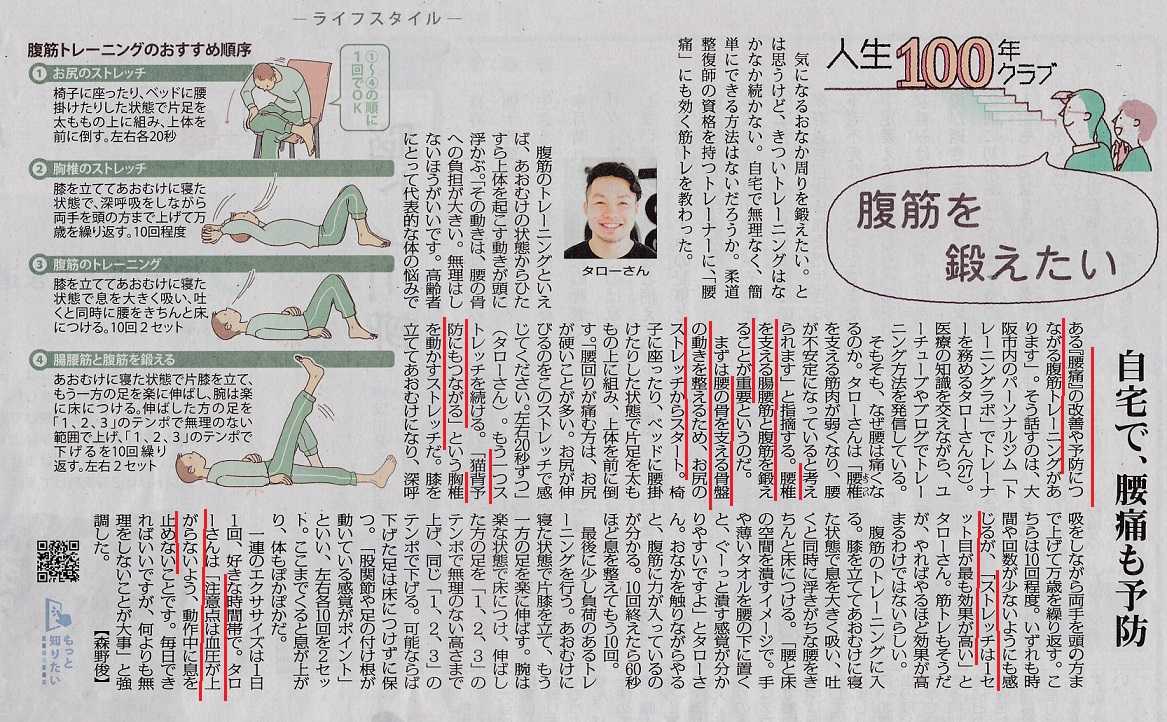

腰痛にも効く 腹筋トレーニング

2021年5月30日 毎日新聞 くらしナビ より

2021.06.02

コメント(0)

-

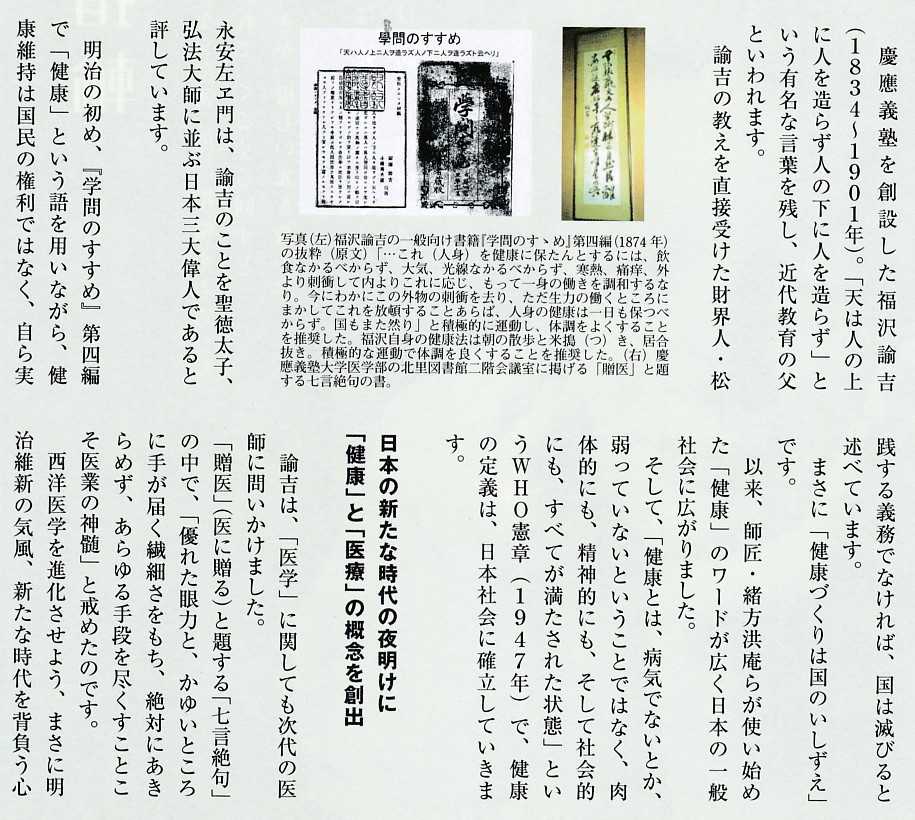

福沢諭吉

書店では手に入らない月間誌「美楽」5月号の記事福沢諭吉先生は明治の初め「学問のすすめ」第四編で「健康」という語を用いながら、健康維持は国民の権利ではなく、自ら実践する義務でなければ、国は滅びると述べているそうです。我が国は健康保険証一枚出せば気軽に医療が受けられる国民皆保険制度のおかげで病気になっても安心して医療が受けられる反面、病気は医者が治してくれると信じている人が多いように思います。子供の頃近所に糖尿病で入院したおじさんがいました。しょっちゅう病院から抜け出して家に帰って甘いものを食べてたそうです。やがて足の指が壊死して切断・失明 それでも 病院を抜け出して家で甘いものを食べてたそうです。辛い食事制限に耐えて糖尿病でも入院せずに暮らす人もいますが、食べたいものが食べられないのなら人生の意味が無いから死んでも構わないと考える人もいるでしょう。どちらが正しいというのではありませんが、健康維持は国民の権利ではなく 個人の責任ですよね?

2021.04.16

コメント(0)

-

舌の位置

https://youtu.be/zSPRhXI8AZA

2021.04.11

コメント(0)

-

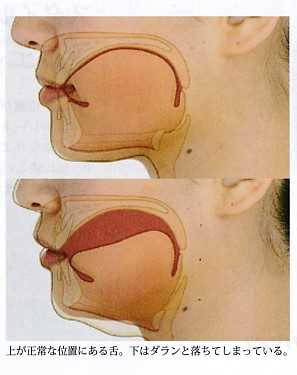

落ち舌

舌は筋肉の塊なので 筋力が衰えないように気をつけないといけません足腰が衰えないようにジョギングやウォーキングしたり ジムに通ってトレーニングされている方でも舌までトレーニングされている方は少ないのではないでしょうか?あなたの舌は大丈夫でしょうか?次回はトレーニングの方法を掲載したいと思います。

2021.04.10

コメント(0)

-

呼吸のための筋肉を鍛えましょう

毎日新聞 くらしナビより年齢が上がるにつれて背中に丸みが出て、胸の幅が狭くなりがちで、呼吸する力が衰えてきます。血液中の酸素濃度が薄くなると 心臓の筋肉は全身に十分な酸素を送ろうと努力し、心臓に負担がかかります。酸素を取り込もうとして行う「努力呼吸」は体力を消耗し、エネルギーを補うために全身の筋肉が衰えて筋力が低下します。息を大きく吸うための筋肉が衰えないように 全力フーフー息かけ運動を行ってみましょう

2021.03.08

コメント(0)

-

銀歯

今週の週刊文春にこんな記事が載ってました。ドイツでは妊婦や若年者に使用禁止の歯科用合金が日本の保険診療では何の規制もなくたくさんの患者さんの口の中に使われています。何故日本では盛んに使われ続けているのか?信頼できる金属はゴールドですが値段が高いため 金の含有量12%の台用合金が作られ それなりの適合性操作性があり費用が安いというのが最大の理由だと思いますが、この数年保険診療で使われている金銀パラジウム合金の価格が高騰して、保険で銀歯を入れたら歯科医院は赤字になる状況が続いています。近年材料の進歩で金属に代わって高分子材料が保険に導入されてきましたが、まだまだ安心安全に使えるとは断言できないのではないでしょうか?

2021.02.25

コメント(0)

-

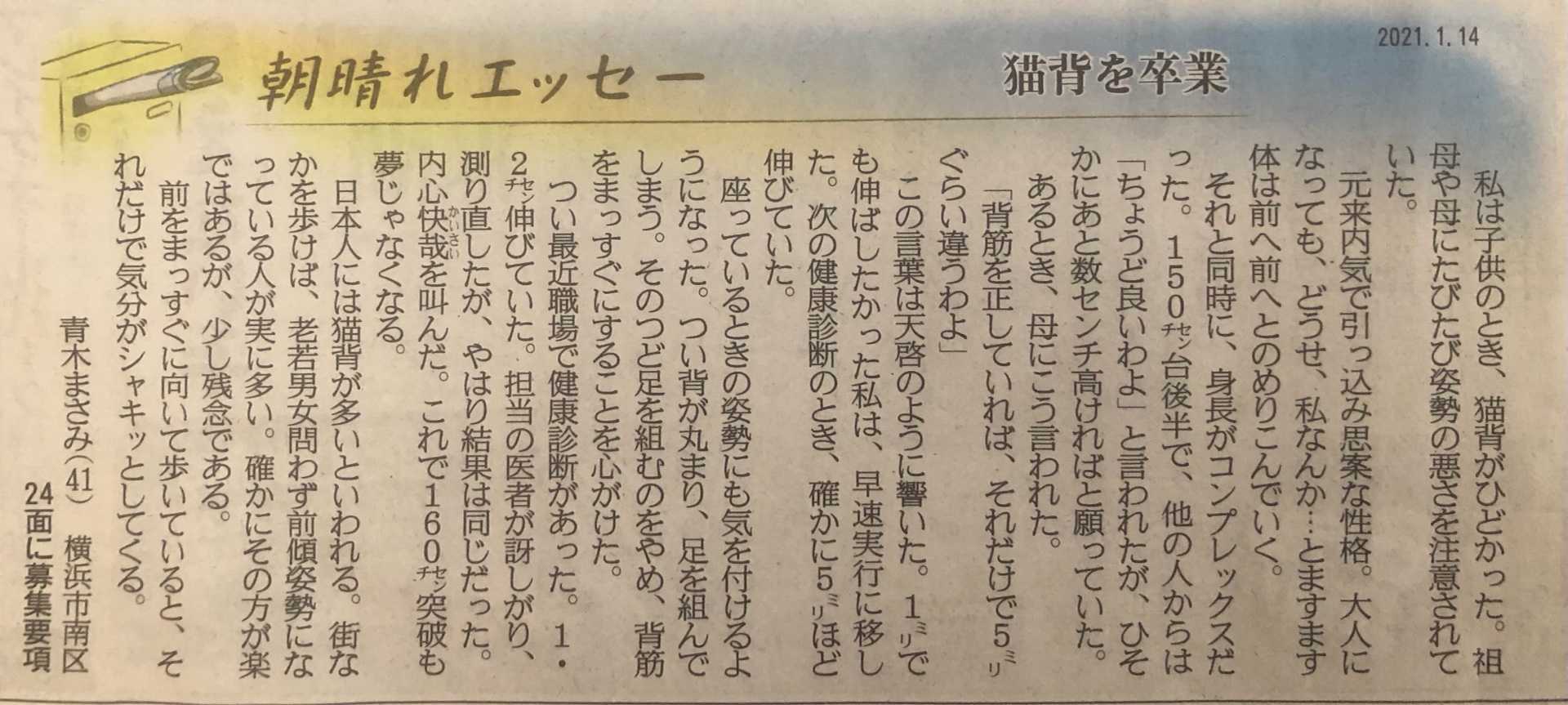

猫背

猫背の人多いですね 最近はスマホの普及でますます猫背になりやすくなっていると思います

2021.02.18

コメント(0)

-

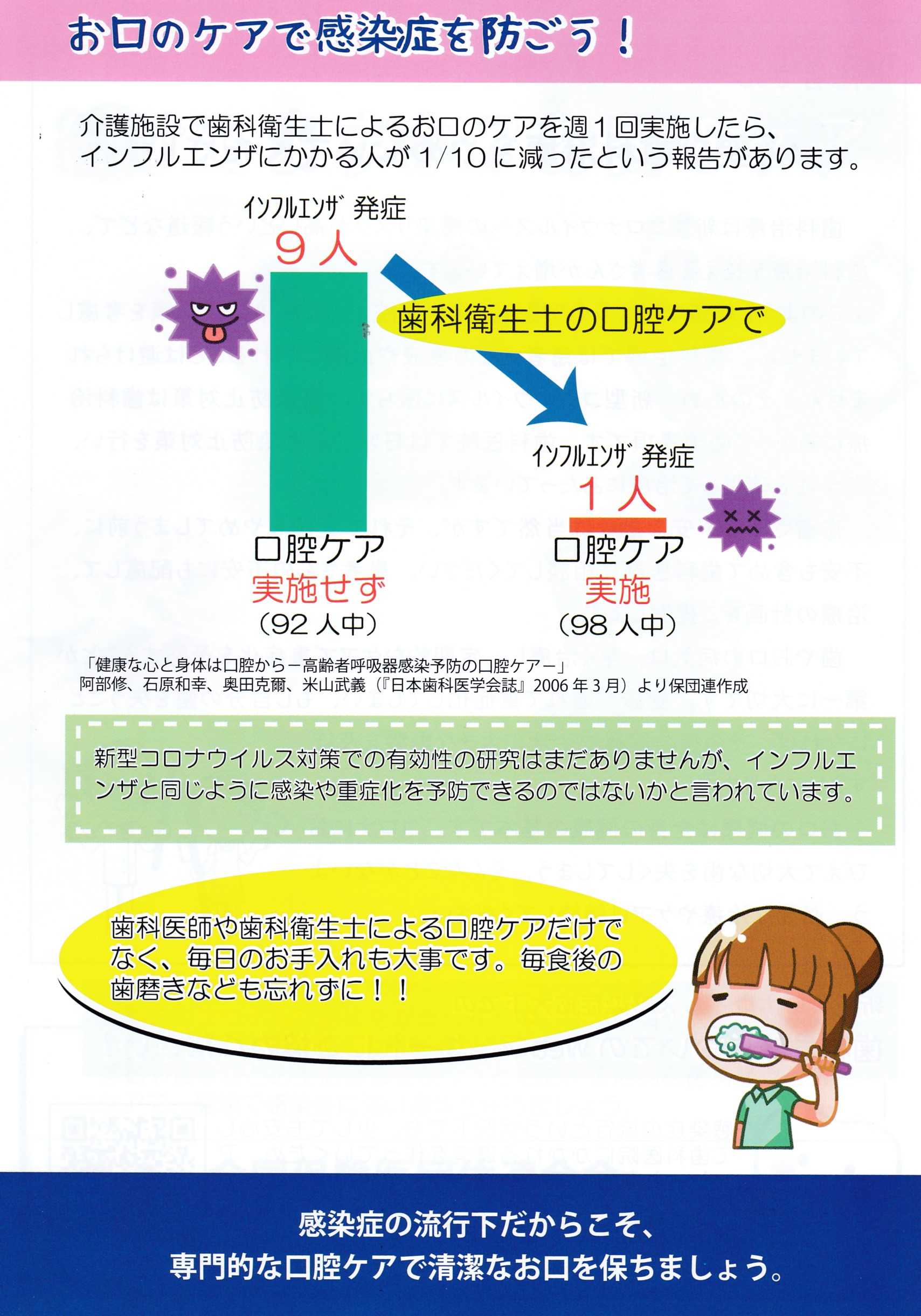

感染症が流行中の今だからこそ

新型コロナウィルスの猛威が止まりません歯科医院を受診することをためらう人も多いようですが お口の中を清潔にするとインフルエンザにかかる人が十分の一に減ったという報告があります。新型コロナウィルスでも同じように感染や重症化を予防できるのではないかと言われています。

2020.12.28

コメント(0)

-

笑顔

産経新聞 暮らしの紙面に連載されていた 牧野和世の美の教室の連載が終わりました。最終回は 毎日の生活に笑顔を忘れず子供は1日に400回もの笑顔を見せるそうですが、大人になるにつれ、どんどん減っていきます。特に今年はコロナ禍で笑ってる場合じゃなく 心の余裕がなくなって 眉間に皺を寄せている人が多いんじゃないでしょうか?嫌なことがあっても、笑顔をつくると 脳が勘違いを起こして気分転換出来て 自律神経が安定し 免疫力が上がります。毎日の生活に笑顔を忘れないようにしましょう ^^

2020.12.16

コメント(0)

-

テレワーク

コロナ禍で今年はテレワークする人が急増して、医療機器メーカーのオムロンヘルスケアが今年4月に行ったテレワーカーへのアンケートで、回答者の3割が体の不調を感じ、主に肩こり・精神的ストレス・腰痛だったそうです。セルフチェックで10項目中5項目以上が該当すれば、腰痛予備軍だそうです。皆さん 大丈夫でしょうか?

2020.12.01

コメント(0)

-

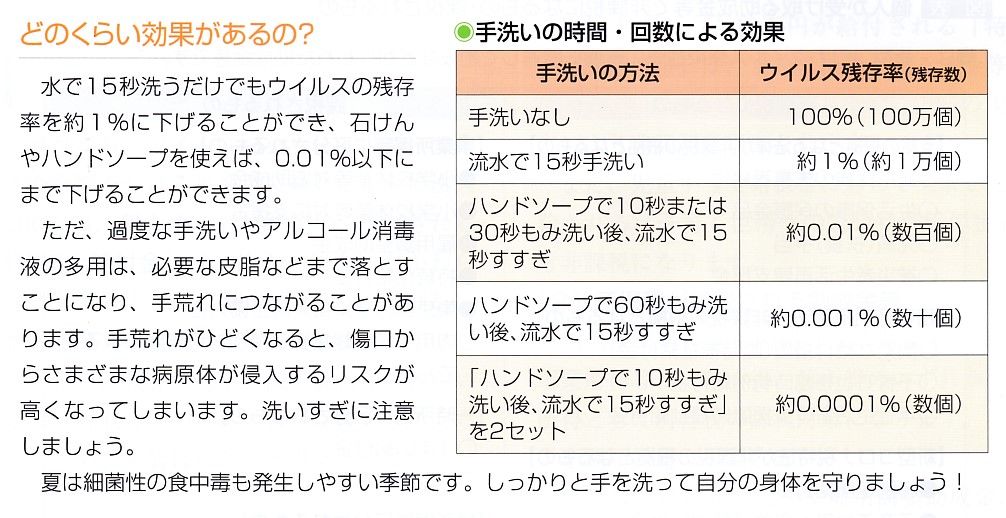

手洗いの効果

コロナウィルス対策には手洗いが重要だと言われています。手を洗うとこんなに効果があるそうです。

2020.07.06

コメント(0)

-

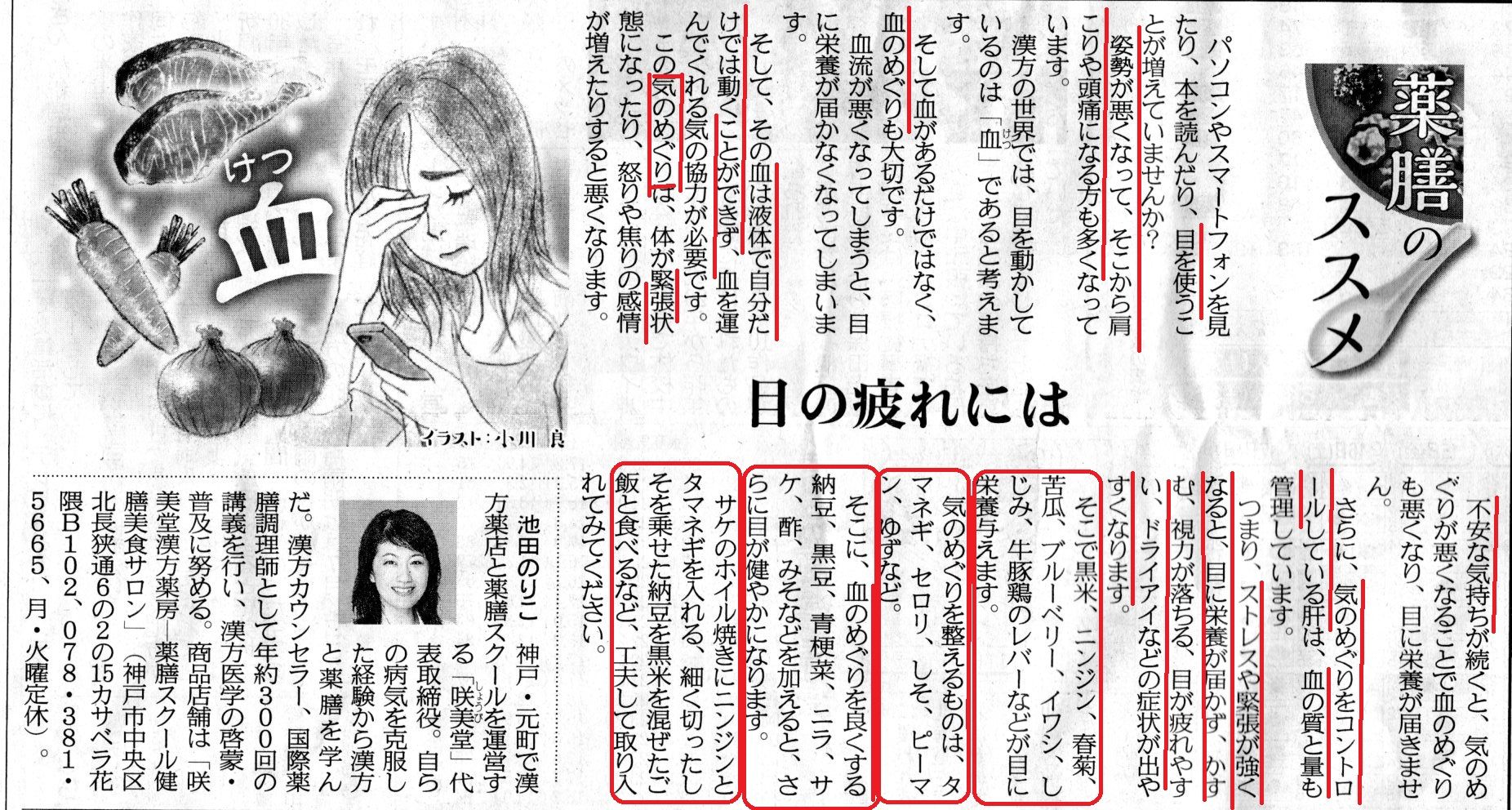

ストレスと目

コロナ疲れでストレス溜まっている方々へ(産経新聞より引用)

2020.05.12

コメント(0)

-

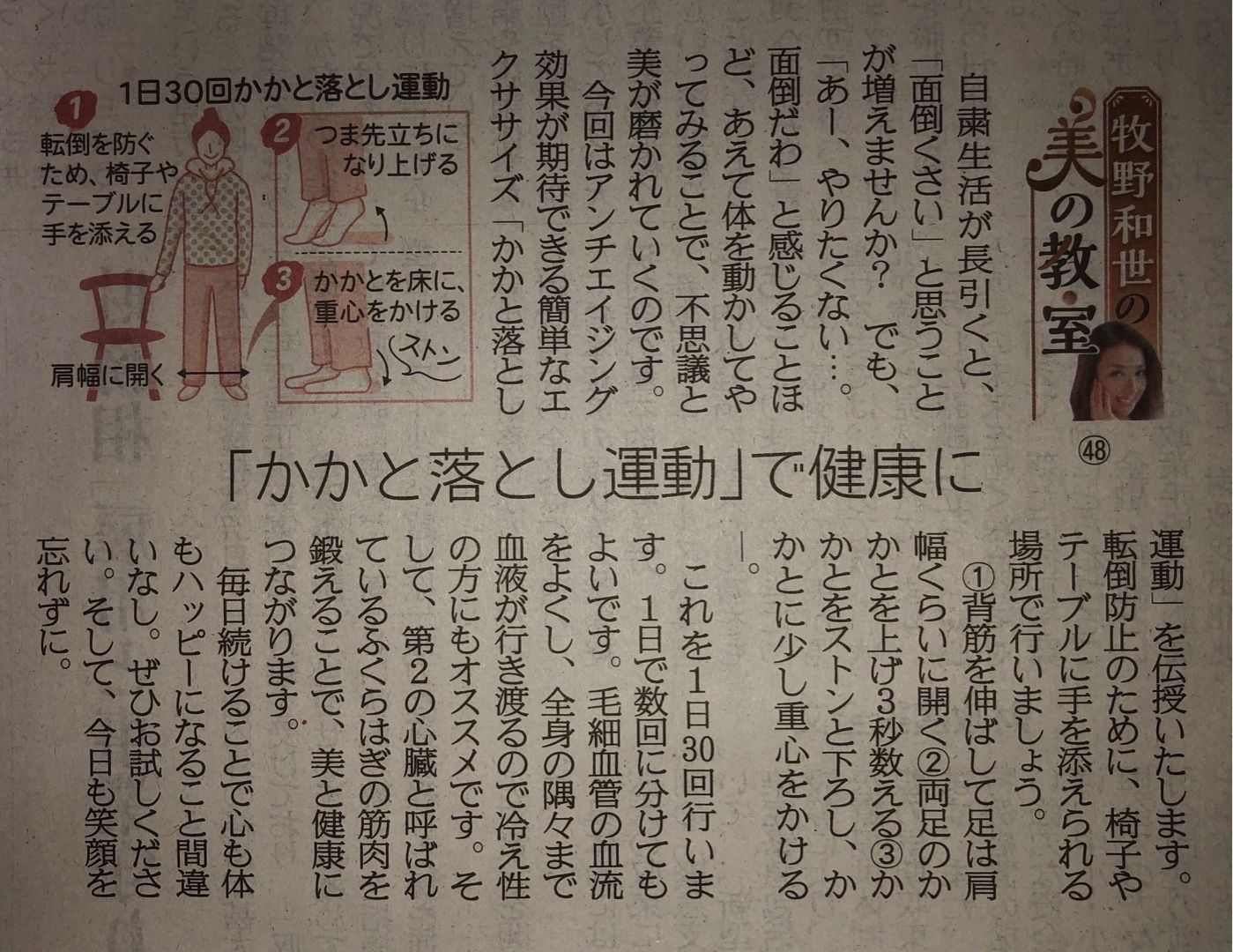

ステイホームの運動不足解消にいかが?

1日30回、かかと落とし運動で毛細血管の血流をよくし、全身の隅々まで血液を行き渡らせましょう!

2020.04.29

コメント(0)

-

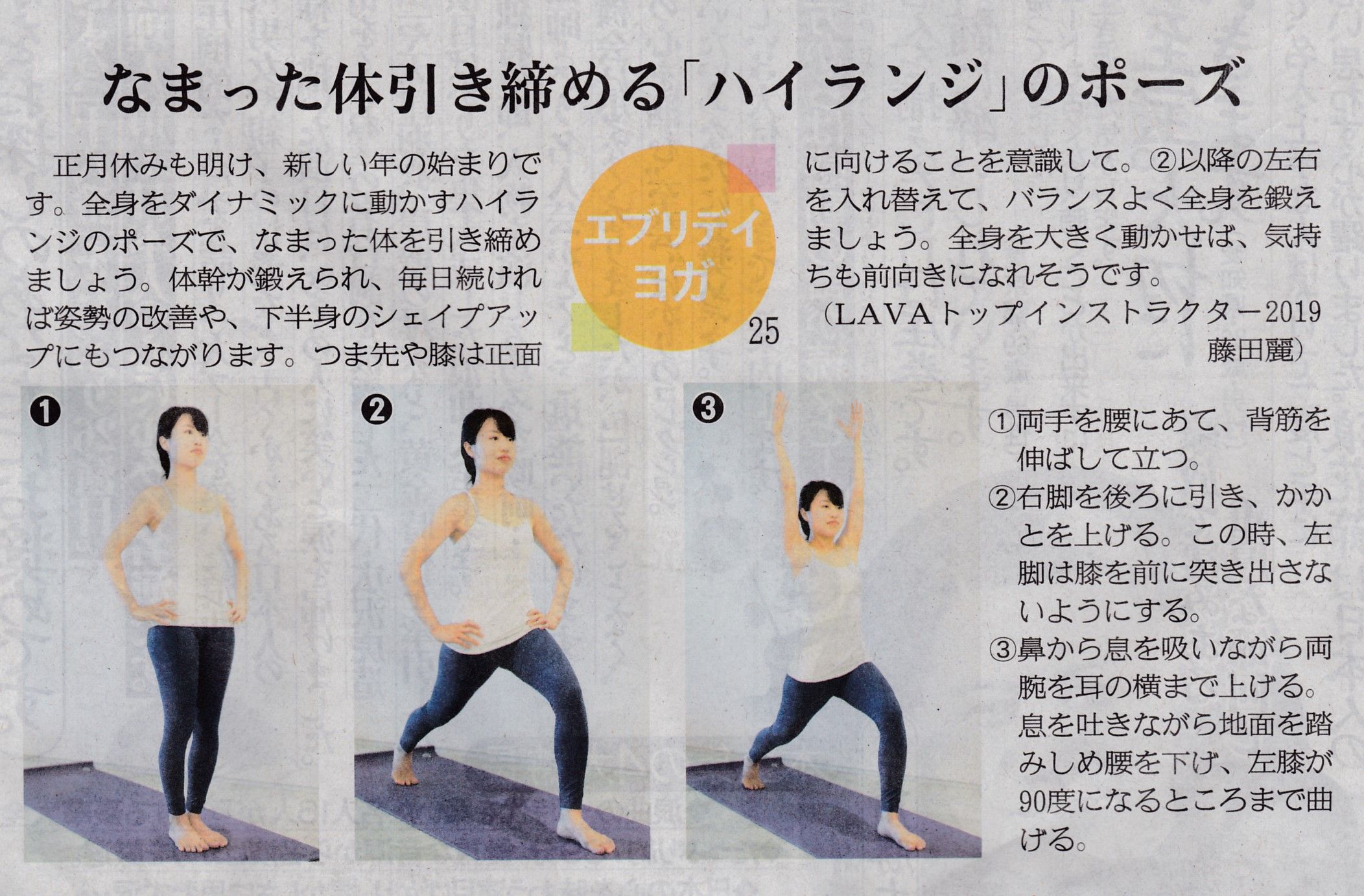

全身をダイナミックに動かすヨガやってみませんか?

新しい年の始まりに全身をダイナミックに動かすヨガやってみませんか?(産経新聞 1月9日 暮らし 引用)

2020.01.10

コメント(0)

-

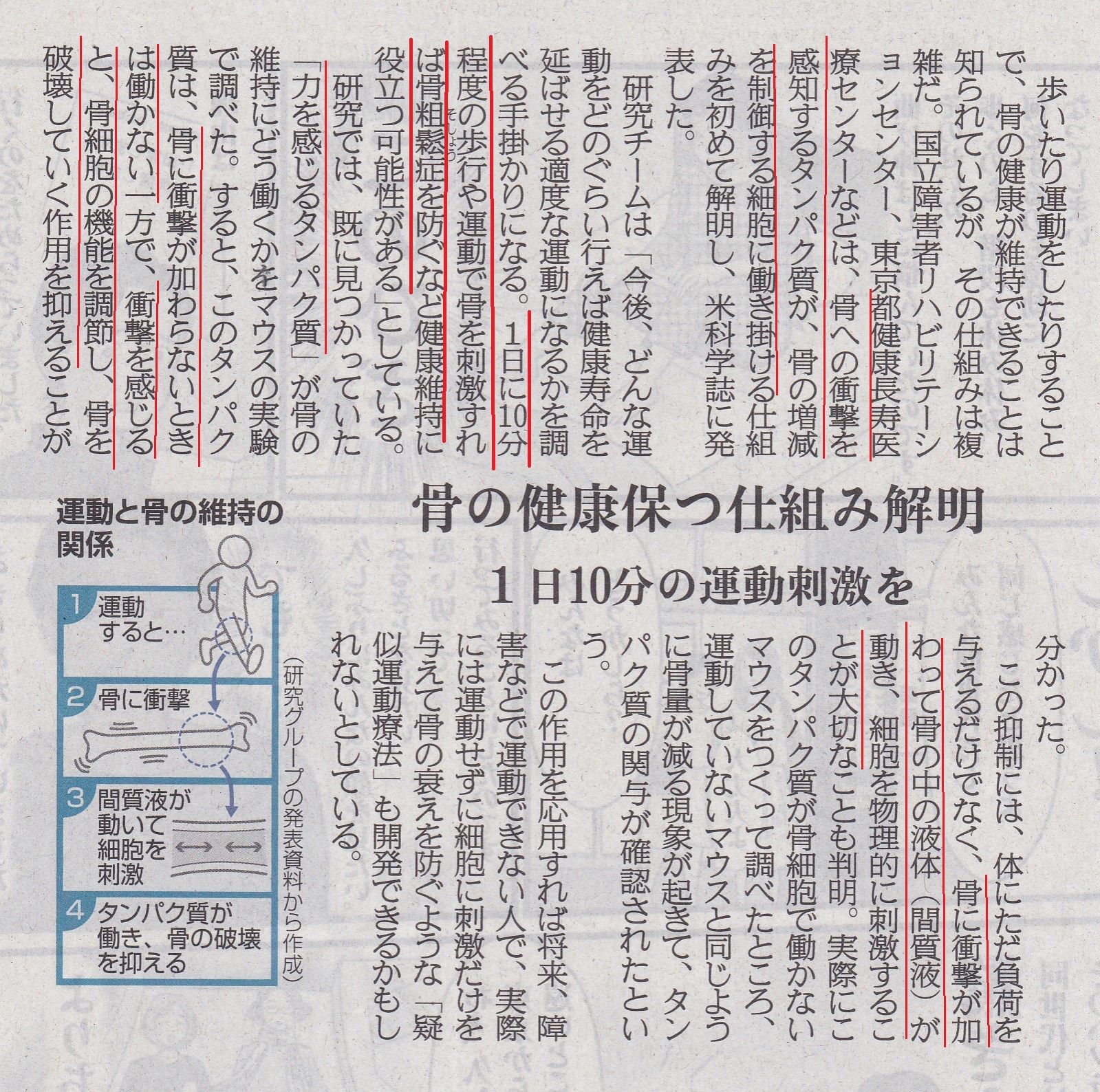

骨の健康を保つために

中年を過ぎると骨密度が低下し骨粗鬆症の治療を受けている方が増えています。骨粗鬆症の治療薬は抜歯等で顎の骨に重篤な副作用が出る事があります。骨の健康を保つために、1日10分程度の歩行や運動で骨を刺激しましょう!(産経新聞より引用)

2019.11.06

コメント(0)

-

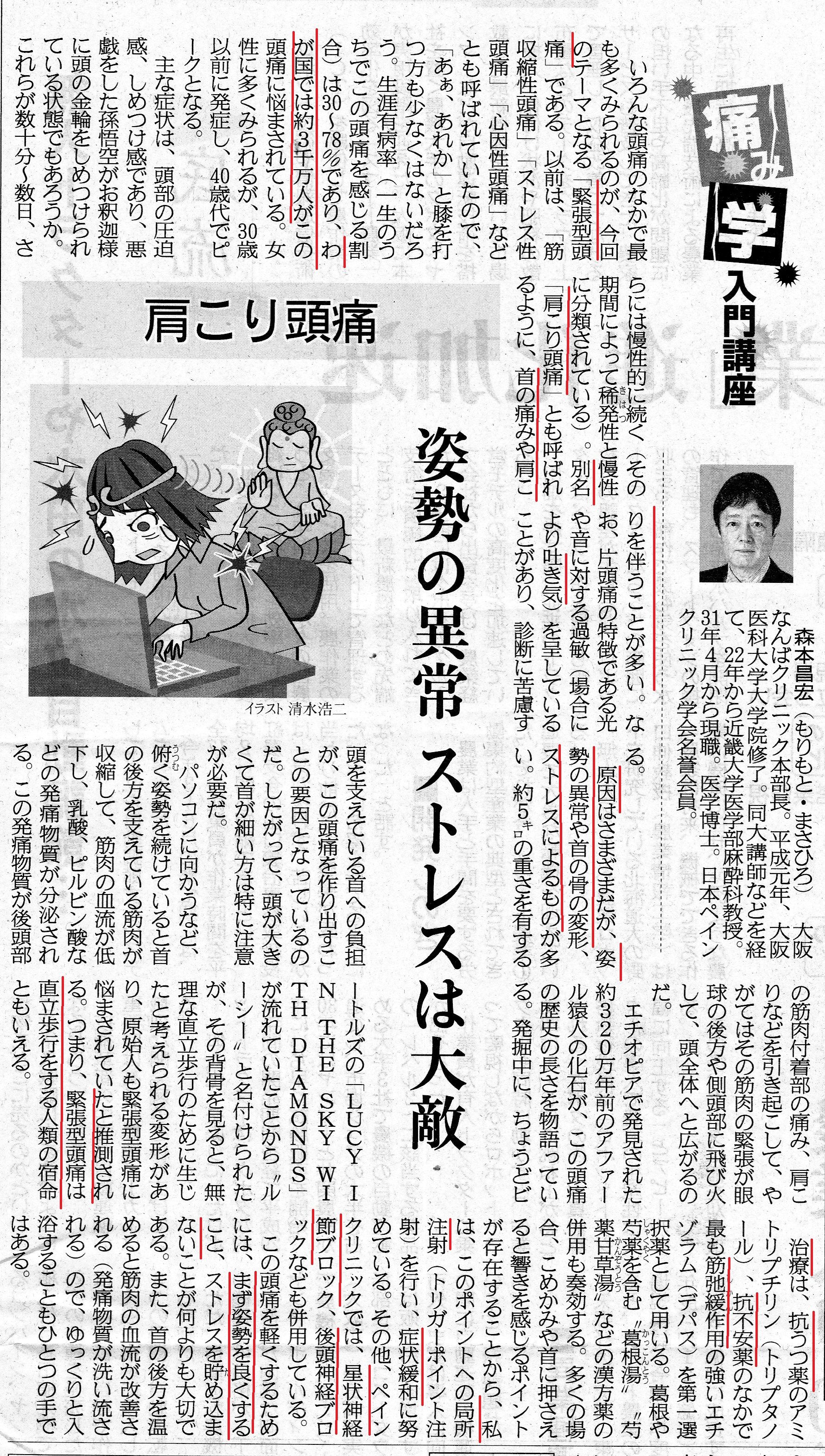

肩凝り頭痛

昨日の産経新聞よりいろいろな頭痛の中で最も多く見られる「緊張型頭痛」、わが国では3000万人がこの頭痛に悩まされているらしい、別名肩凝り頭痛とも呼ばれ 首の痛みや肩凝りを伴う事が多く、片頭痛の特徴である光や音に過敏になったり時には吐き気がする。原因はさまざまだが、姿勢の異常や首の骨の変形、ストレスによるものが多いと近大麻酔科の森本教授が解説されているが姿勢の異常や首の骨の変形のそもそもの原因はどこにあるかは考察されていない。緊張性頭痛は直立歩行をする人類の宿命ともいえるらしい。その治療には 抗うつ剤・筋弛緩効果の高い抗不安薬・局所注射・神経ブロックで症状緩和に努めておられるらしいが、全部対症療法・・・この頭痛を軽くするためには、まず姿勢を良くすることっておっしゃってるが、良い姿勢を維持できない原因は考察されていない。ほんの少しの歯のかみ合わせの不具合で姿勢が乱れ 緊張性頭痛が発症している患者さんって以外に多いと思うけど、歯科界ではほとんど話題にならない・・・

2019.08.06

コメント(0)

-

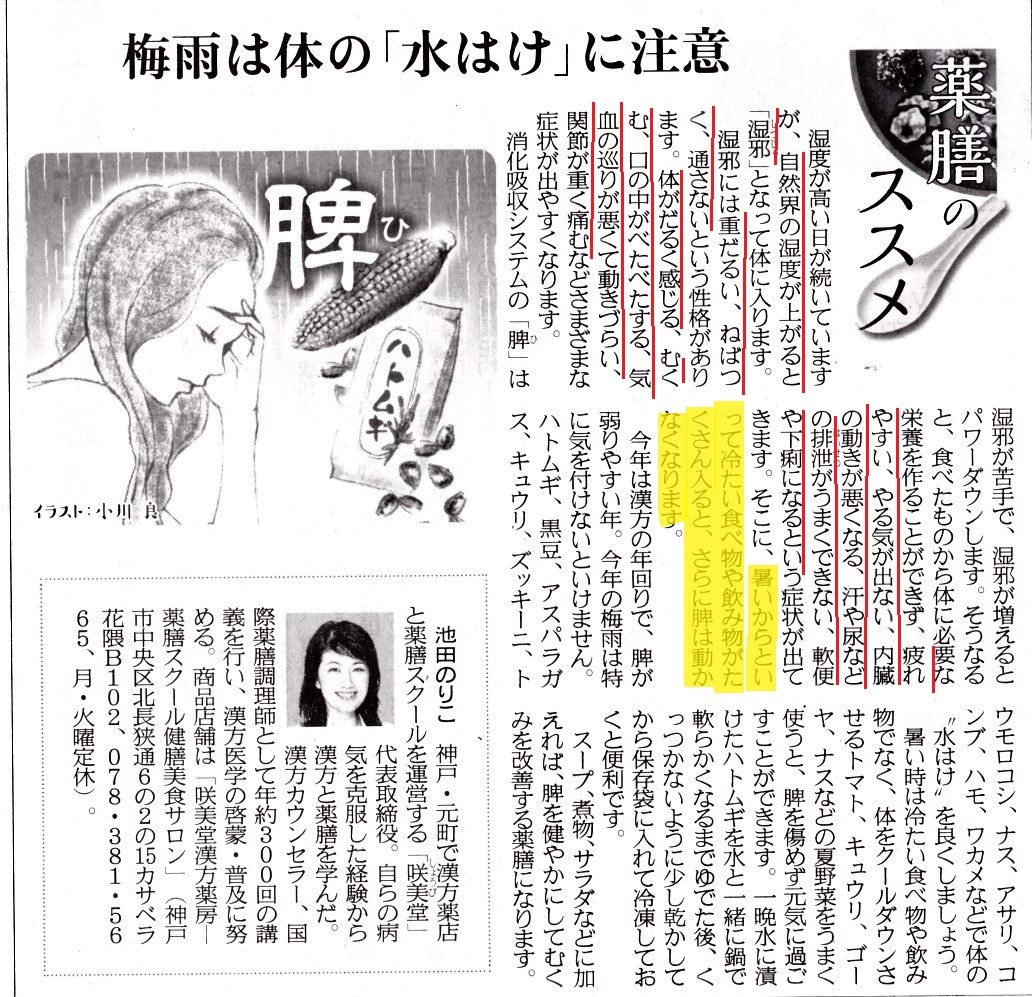

梅雨の時期

6月も半ばを過ぎたのに今年はまだ入梅宣言を聞いてない気がします・・・空梅雨のようでも、私の薄くなってしまった髪の毛の先がパーマをかけたようにクルクルし始めて、湿度の高さを実感します。^^;東洋医学では消化システムと考えられている「脾」は湿度が苦手のようで、冷たい食べ物や飲み物がたくさん体に入ると脾が動かなくなるので、体をクールダウンさせるトマト・キュウリ・ゴーヤ・ナスなどの夏野菜をうまく使うと、脾を傷めずに元気に過ごす事ができるそうです。

2019.06.19

コメント(0)

-

歯のくいしばり

産経新聞 薬膳のススメより朝起きられない、やる気がでない、体がだるい・・・GWを過ぎると5月病が話題になります漢方では「肝」のシステムエラーで体の緊張状態が続くせいで、寝ている時にも力が入って歯を食いしばるので、朝起きた時に歯やアゴが痛かったり、首や方が凝ったりすると薬膳の先生が書かれています。通常の歯科治療で 寝ている時の食いしばりは治療が難しいことがありますが、かみ合わせを調整すると食いしばりが解消したという患者さんがいました。その方は首が回しやすくなって、あばら骨の歪みが治って横長だったおへそが縦長になったとおっしゃってました。あばら骨が歪んでいる状態では深い呼吸ができず、浅い呼吸のせいで余計に歯を食いしばるという悪循環・・・ほんの少しのかみ合わせの調整でも体は連動して変化するんです記事の最後に大きな声で笑うと緊張による気の消耗が減るので、気の合う友人とのおしゃべりも五月病予防になると書いてます。素人落語家の友人とおしゃべりして大きな声で笑わせてもらおうかな?

2019.05.14

コメント(0)

-

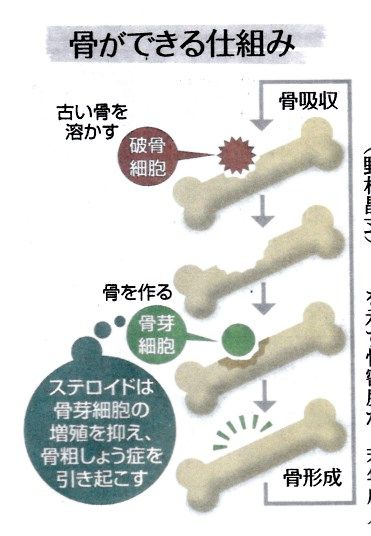

骨粗しょう症の薬

骨粗しょう症で薬を服用している患者さんが増えています。リウマチでステロイド剤を服用している方も多いです。骨粗しょう症の薬は骨が強くなると思っている方が多いようですが、骨を強くするのではありません。古くなった骨の細胞は破骨細胞で壊されて 骨芽細胞から新しい骨の細胞が作られて骨の代謝が起こりますが、老化や女性ホルモンの減少、ステロイド剤の影響で古くなって壊される骨の細胞を補う事が出来なくなって骨が脆くならないように、本来なら破壊されるはずの古い骨の細胞が破壊されないようにする薬です。つまり骨密度が上がっても それは新しい骨の細胞が増えたのではなく 古い骨の細胞が壊れずに残っているという事です。骨粗しょう症やステロイド剤の長期服用で 歯の抜歯後傷が感染して治らないという副作用のリスクが増えます。

2019.04.02

コメント(0)

-

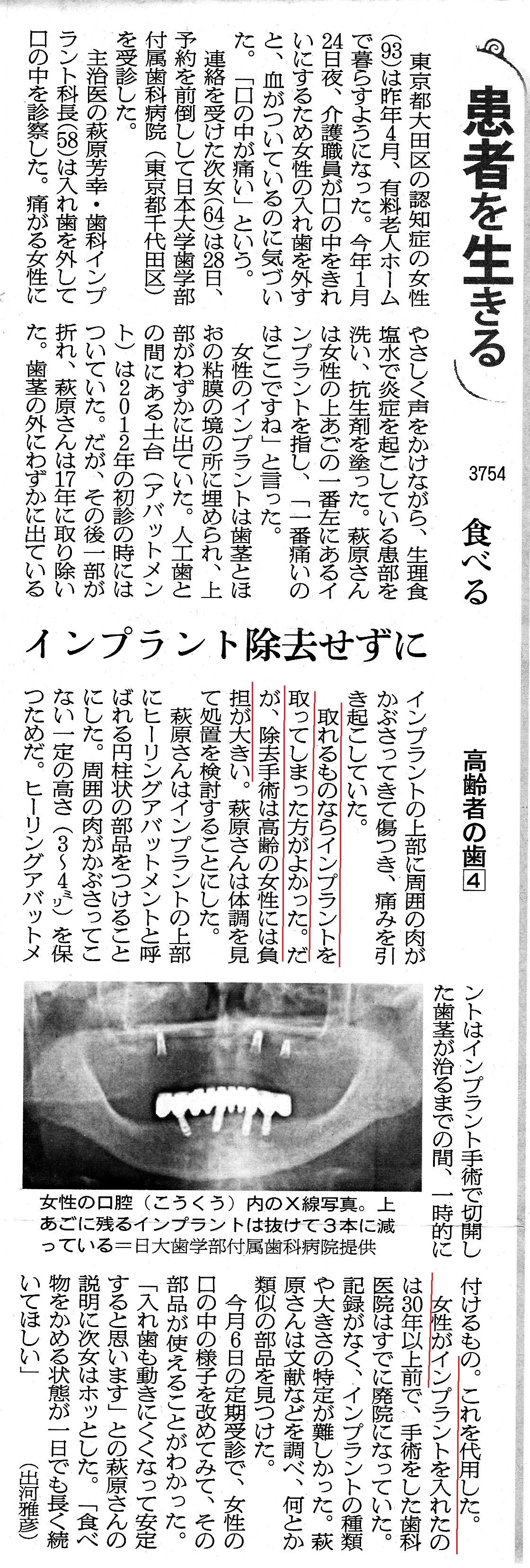

昔入れたインプラント

20~30年以上前に入れたインプラントが高齢になって介護が必要になっていろいろ問題が出ているようです・・・

2019.03.20

コメント(0)

-

木の芽時

春に向かう今の時期は木の芽時とも呼ばれ、気のめぐりが乱れて肉体的精神的に体調を崩しやすい時期です。気のめぐりを整える食材で体調を整えると共に、深呼吸してリラックスを心掛けましょう。

2019.02.27

コメント(0)

-

立春

記録的な寒波が襲来していますが 暦では立春が過ぎ 季節は冬から春に向かっています。陰から陽に季節が移るころには自律神経が乱れたりしやすい時期で、あまり動きの激しくないウォーキングやストレッチで春を迎える準備をしましょう。

2019.02.09

コメント(0)

-

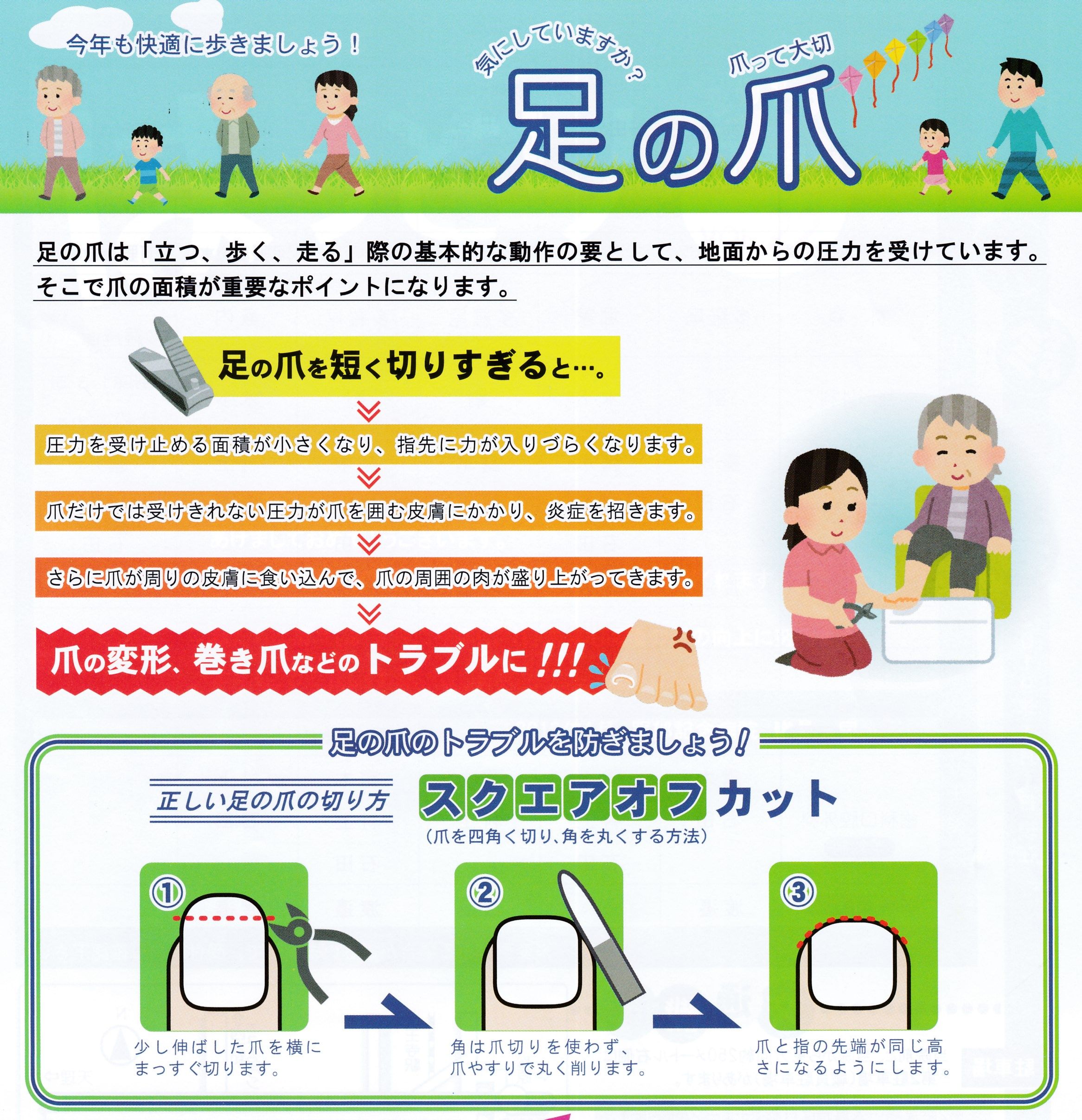

足の爪の正しい切り方 ご存知ですか?

2019.01.18

コメント(0)

-

年末年始

本年の診療は12月28日金曜日で終了です。年始は1月7日月曜日からです。緊急の方は12月30日から1月3日までは 三室休日応急診療所 0745-74-4100にご相談ください

2018.12.28

コメント(0)

-

骨粗しょう症の薬

産経新聞に骨粗しょう症の記事がありました。体は本来強固で豊かな骨によって支えられているという意味で正字で「體」と書くそうです。骨粗鬆症とは 老化と共に骨が脆くなり 骨が 粗く 大根のように 鬆(す)が入ったような状態になることを指します。予防法がの解説の後半に 骨粗しょう症と診断されても様々な薬が開発されているから心配ないと書いてあります。薬の中の 骨吸収を抑制するビスフォスフォネートは歯科では副作用が問題視されています。この薬は歯を抜いたり歯茎を切るなどの外科処置の後に顎の骨が壊死するという副作用が報告されています。当院に来院される中高年の女性患者さんも服用されている方が結構いらっしゃいます。抜歯などが必要な時 副作用のお話をすると 処方された内科や整形外科の先生から聞いていないという方がいっらしゃいます。そんな怖い薬ならもう飲まないという方もいっらしゃいますが、内科や整形外科で必要だと診断されているのに勝手に中断することは良くないと思います。以前投与されている内科医から問い合わせの電話がありました。顎骨壊死の副作用の事はご存知なかったようで、予防的に投与しただけだから服用中止させるとおっしゃってビックリしました。本当に必要な患者さんも多いと思いますが、予防的に安易に投与されている患者さんもいるようです。

2018.12.18

コメント(0)

-

肩凝りを強く揉んではいけない!

肩凝りや腰痛は歯医者の職業病?肩凝りや腰痛の歯医者は多いです。以前はよくマッサージに通っていたが、まさしく紺屋の白袴 自分の左肩のひどい肩凝りは歯の噛み合わせが原因だとわかってマッサージに行かなくなりました。自分が肩凝りなので肩に触られた瞬間にその人がマッサージが上手か下手かがわかる。今まで一番上手だと思った人は肩を触った瞬間にずいぶん凝ってますね、それでは足からほぐしていきますってソフトにマッサージしてくれた人、一番下手でもう止めてって言ったのは力任せに肩をグイグイ揉みはじめた人。先日の産経新聞に 最近流行の 筋膜リリース の記事がありました。下段にちゃんと書いてありますね。「筋膜は頭から手や足の先まで、前後内外につながっている。このつながりに沿って、様々な方向にねじれを解きほぐすのが筋膜リリース。コラーゲン繊維が一部に寄り集まった状態をほどくには、強い圧によるマッサージなど 無理な力では逆効果力ずくで筋肉の緊張をほぐそうとしたカイロプラクティックに行ったけど そりゃ~治らんわなぁ・・・歯の噛み合わせが原因の肩凝りなら、歯をちょっと調整するだけであ~ら不思議 肩を揉んでないのに肩凝りがなくなっちゃう・・・

2018.12.05

コメント(0)

-

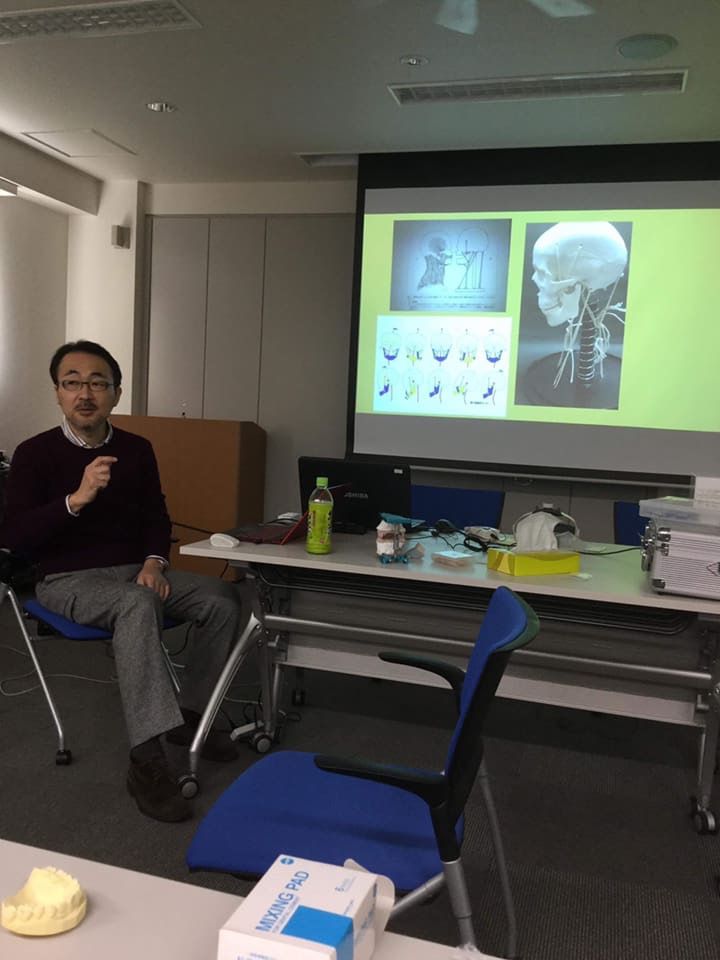

咀嚼セミナー

11月24・25日 私が所属する直立歯科医学研究会の咀嚼フォローアップセミナーのお手伝いをしました。歯医者は咀嚼の専門家だと思っている人が多いと思いますが、案外咀嚼の事がわかっていません。歯科医になって37年自分なりに噛み合わせの勉強をしてきたつもりでしたが、私も1年半前に咀嚼フォローアップセミナーを受講するまで咀嚼のことがわかってませんでした・・・咀嚼フォローアップセミナーを受講して目から鱗がポロポロ落ちて 目の前の霞がとれた気がしました。翌日から診療が変わりました。ほっぺや舌を噛んじゃう・片側でしか噛んでいない・首や肩凝りがひどい・入れ歯の調子が悪い・・・咀嚼の事がわかると簡単に治せるようになりました。直立歯科医学会会長で咀嚼フォローアップセミナーの講師の寺尾先生にお誘いいただいて咀嚼治療の入門のお話をさせていただきました。次回12月8・9日にもお手伝いさせていただきます。次回は更に私の持ち時間が増えるそうです。多くの歯科医が咀嚼治療できるようになれば歯科医療が変わると思います。歯科医の方で咀嚼フォローアップセミナーにご興味のある方は 直立歯科医学研究会のホームページ内の咀嚼フォローアップセミナーをご確認ください。

2018.12.01

コメント(0)

-

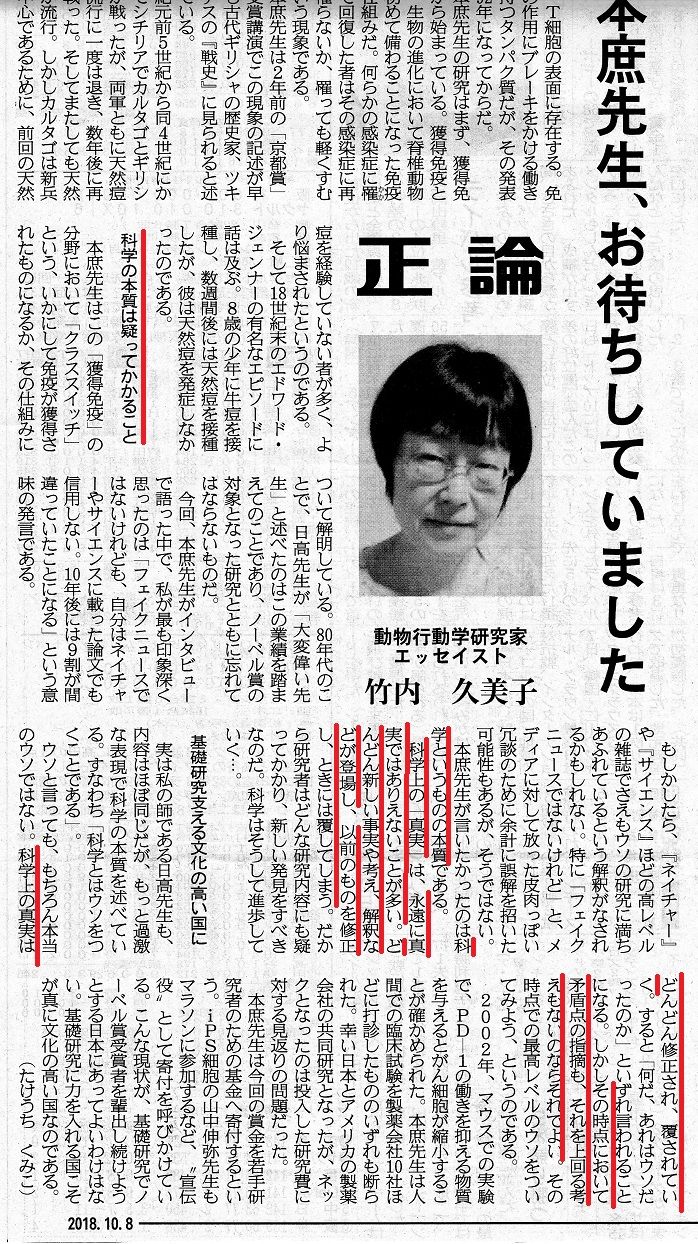

科学の本質

産経新聞 平成30年10月8日 正論 より京都大学の本庶先生がノーベル医学生理学賞を受賞された事で科学の本質について動物行動学研究家の竹内久美子氏が書かれたエッセイの中に 科学の本質について書かれた部分がありました。科学上の真実は永遠に真実ではあり得ないことが多く、どんどん新しい事実や考え、解釈などが登場し、以前のものを修正し、時には覆してしまう・・・後になって何だ、あれはウソだったのかと言われても、科学とはその時点において矛盾点の指摘も、それを上回る考えもないのなら、その時点での最高レベルのウソをついてみよう・・・地球を中心に宇宙が回っているという天動説が信じられていた時代に裁判で処刑されながらも「それでも地球は回っている」と言ったガリレオのように己の信じた事は世間の常識に当てはまらなくても曲げてはならないのだろう・・・歯の噛み合わせが体の健康に大きく影響すると言うと、そんな事は科学的根拠がないと猛反発する偉い学者さんもいるようだが、そもそも何を基準に物事を考察しているのか?という基準があいまいなままでは議論できるはずが無いと思う。私の所属する直立歯科医学研究会や構造医学では地球上で生きる生命はすべて重力の影響を受けているという基本的な概念の元で様々な生命現象の考察を行っている。下顎がヒトの直立バランスに大きく関与しているという事を考慮せずに口の中だけや首から上だけを見て考察している考え方とでは土俵が違って会話が成立しない。まだまだ少数派の直立歯科医学だが、いずれその正しさが認識される事を信じている。「それでも下顎は全身バランスに大きく関与しているんです」

2018.10.12

コメント(0)

-

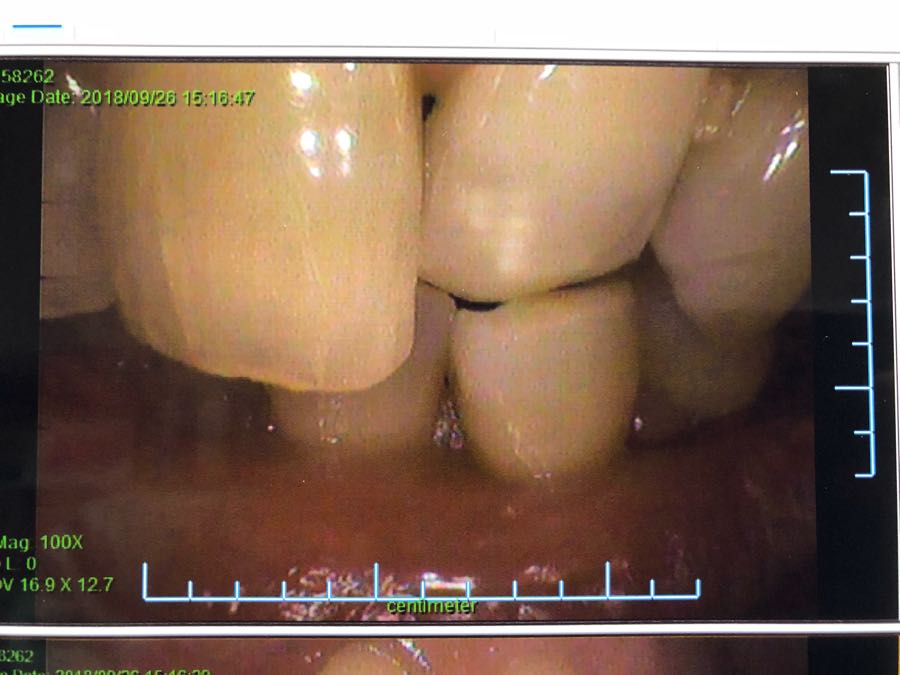

歯の噛み合わせと肩凝り

今年6月に噛み合わせの調整をさせていただいた患者さんが3カ月後の検診に来院されました。6月に3回噛み合わせの調整をさせていただいた時、スーパー銭湯に行ったら必ずマッサージしてもらってたけど、噛み合わせの調整後マッサージを忘れて帰ったとおっしゃってました。本日3カ月ぶりの来院、噛み合わせの調整後少し肩凝りを感じる時はあるけど、普段は肩凝り忘れてますとおっしゃって一安心ほんのちょっとの噛み合わせを調整しただけですが、体全体のバランスに歯の噛み合わせが関連してる事をまた実感させていただきました。

2018.09.26

コメント(0)

-

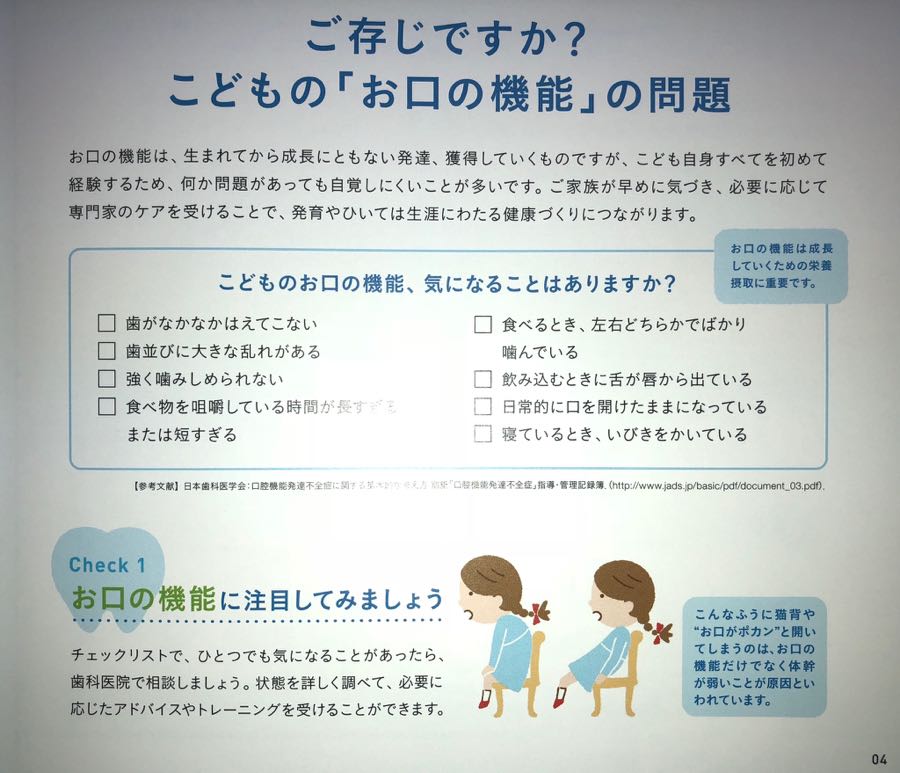

子供の口の発育

私が歯科医になった1981年頃と違って、近頃は幼稚園や小学校の歯科検診で虫歯は激減してますが、歯並びの悪い子供、口をポカンと開けて口呼吸してる子供、猫背など姿勢の悪い子供が増えてます。 口腔機能発育不全などという言葉もよく見かけるようになりました。 歯科医は口の中の専門家ですが、体は一つで繋がっています。 口の発育不全は口の中だけで起きるのではありません、体幹の筋肉の発育が影響することもあるし、逆に口の発育不全が体の発育に悪影響を及ぼすこともあります。 医科と歯科という区別で歯科は口の中だけを診てれば良いという考えでは、木を見て森を見ず、群盲象を撫でるの例えのようにトンチンカンな治療になってしまいます。 体全体を俯瞰できる医師歯科医の養成が必要だと思います。

2018.09.19

コメント(0)

-

義歯安定剤

産経新聞に入れ歯安定剤の記事がありました。テレビCMや広告記事を真に受けて 入れ歯安定剤に頼るのは良くないと思いますが、友達と外食する時とか、人前で話をする時とか 必要に応じて使うことをお勧めします。

2018.08.27

コメント(0)

-

高血圧と睡眠時無呼吸症候群

高血圧のお薬を服用している人は多いと思いますが、高血圧の多くは原因不明の本態性高血圧です。私も血圧が高く循環器の専門医に通っていた時期がありますが、数種類の降圧剤と自転車のペダルを漕ぐ負荷試験や頚動脈エコーなど色々な検査を受け、最終的に私の高血圧の原因は遺伝とストレスと言われ降圧剤を更に増やすという説明に納得できず、その専門医には通わなくなりました。当時家内から夜中に呼吸が止まってると指摘されるまで、自分が睡眠時無呼吸だとはわかりませんでした。睡眠時無呼吸症候群に対して歯科からも対応出来ることがあります。舌や顎の筋肉も関連していて、歯の噛み合わせをずっと勉強してきた経験から、自分なりの試行錯誤で最近は血圧はかなり下がってます。

2018.08.24

コメント(0)

-

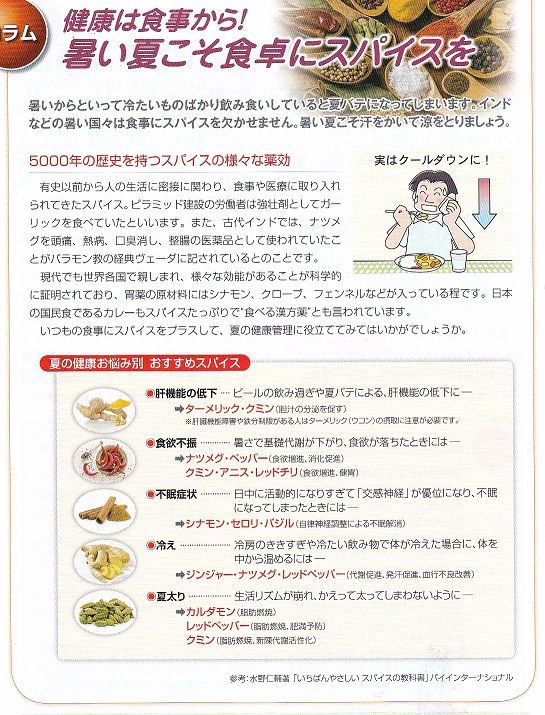

健康は食事から 暑い夏こそ食卓にスパイスを

猛暑が続いていますね暑いからといって冷たいものばかり飲み食いしていては夏バテになってしまいますね。スパイスを取り入れて暑い夏こそ汗をかいて涼をとりましょう

2018.08.04

コメント(0)

-

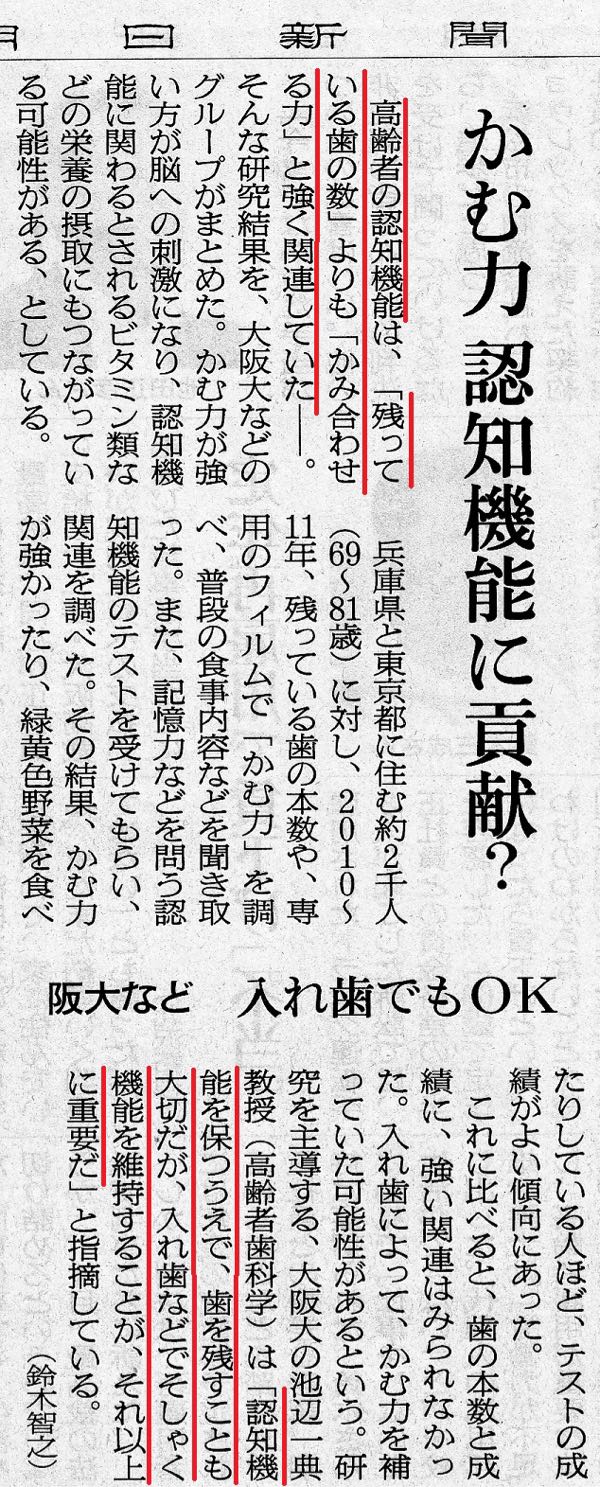

かむ力と認知機能

6月2日朝日新聞より 以前から日本歯科医師会では健康な老後の生活のために80歳で20本の歯を残そうという8020運動を行ってきた結果、最近では80歳で20本以上歯が残っているお年寄りがたくさんいらっしゃいます。 20本以上歯が残っていれば大丈夫なのか? 朝日新聞には歯の数よりも入れ歯でもしっかり咀嚼できる方が認知機能が高いという研究結果の記事がありました。 世間では咀嚼の専門家は歯科医だと思われていると思いますが、大学ではあまり咀嚼の教育はされていません。 しっかり咀嚼できる治療を提供できる歯科医はあまりいないんじゃないかなぁ?

2018.06.04

コメント(0)

-

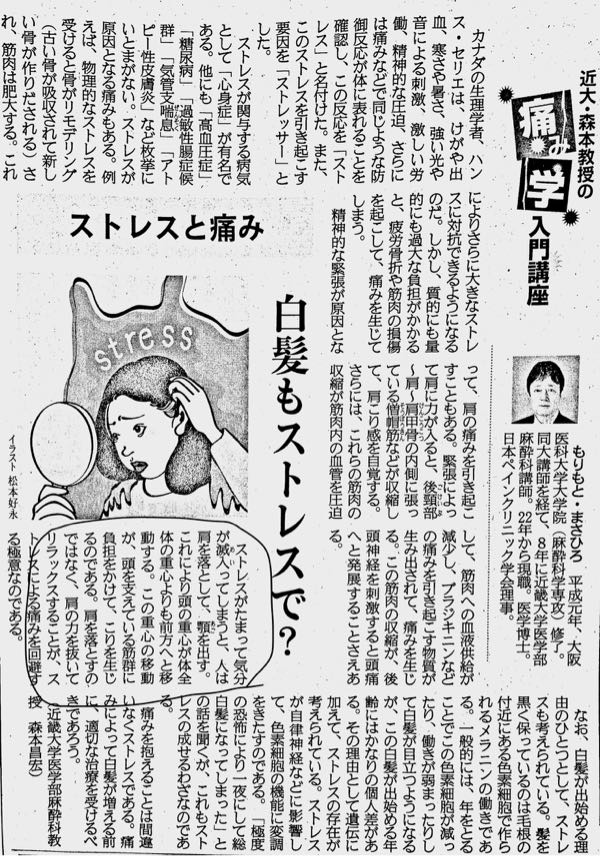

肩凝りとストレス

先日の産経新聞、痛み学入門講座より…ペインクリニックの専門医の森本教授の解説の中に、ストレスがたまって気分が滅入ってしまうと、人は肩を落として、顎を出す。これにより頭の重心が前へ移動して、頭を支えている筋肉に負担がかかり、コリを生じるから肩を落とすのではなく、肩の力を抜いてリラックスすることで、ストレスによる痛みを回避できる…痛みの専門医が、精神的な緊張が原因で肩の痛みや頭痛を引き起こすメカニズムを解説しておられるとその解説に納得する人が多いかもしれませんね?なんでもストレスのせいにするのは簡単ですが、痛みで苦しんでる人に緊張するなと説明しても、頭では理解してもどうすれば緊張がとれるのか?体はなかなか応えてはくれないでしょう…歯科からのアプローチで自然に肩の緊張がとれる事もあるんですが、ご存知の方は少ないですね…

2018.05.02

コメント(0)

-

春は血(けつ)を補って

東洋医学の血(けつ)は赤い血液だけでなく、筋肉や肌、爪、目、髪、心や脳にも栄養と潤いを与えていると考えます。心や脳の栄養が足りないと、記憶力や判断力が低下したり、情緒が不安定になりやすいです。木の芽時といわれる春には うつなどの症状がひどくなるとも言われています。血を補う食べ物を多めに食べましょう!血(けつ)を補う食べ物黒豆、アーモンド、カシューナッツ、黒ゴマ、松の実、枝豆、ニンジン、ほうれんそう、パセリ、ヨモギ、レタス、プルーン、ライチ、赤貝、アサリ、アナゴ、アワビ、イカ、ウナギ、カツオ、鮭、サバ、シジミ、タコ、ブリ、ひじき、マグロ、鶏肉、豚肉、鶏卵・・・結構お酒に合うものが多いですね ^^

2018.04.06

コメント(0)

-

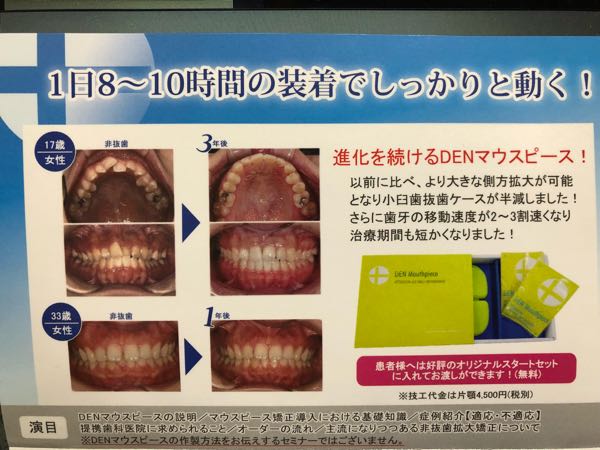

歯の矯正治療

最近の歯の矯正治療には歯に針金を付けない色々な治療方法が開発されています。 昨日マウスピースの矯正治療のセミナーの案内が届きました。 当院では以前、歯がデコボコ並んでる子供の患者さんの発育不良の顎を広げて、歯並びを改善する矯正治療をやっていた時期があります。 歯を抜かずにとっても綺麗な歯並びになった患者さんもいますが、数年後に来院されるとまた少し歯並びがデコボコに戻った患者さんもいました。 歯は頬と舌に挟まれた空間に存在します。 顎を広げて歯並びが良くなっても、装置が無くなると頬の筋肉に押し戻されて、また歯並びが悪くなってしまう事もあります。 何故歯並びが悪いのか? 呼吸の問題、姿勢の問題、耳鼻科の問題… 色々な歯並びに関わる原因を解決せずに、歯の並び方だけを矯正治療で改善しても、装置が無くなると良い歯並びを維持できなくなる事があると思います。 歯並びが悪いから顎を広げれば良いとは限らないと思います。

2018.03.13

コメント(0)

-

季節の変わり目

3月6日産経新聞奈良版 薬膳のススメに春の薬膳の記事がありました。 最後の方に「ストレスが強いと、体に力が入ったまま歯を食いしばって寝るので、長時間の睡眠は逆に疲れてしまうこともあります。」という一文がありました。 食いしばりの原因はストレスだけなんでしょうか?

2018.03.09

コメント(0)

-

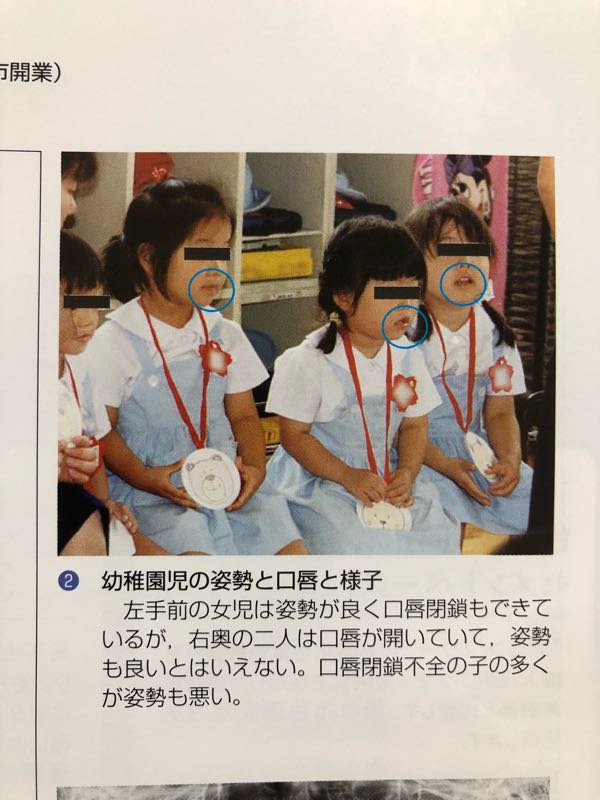

お口ポカ〜ン

日本歯科医師会雑誌2018年1月号不正咬合の予防と重篤化を回避するためのポイント幼稚園や保育園、3歳児検診などで口をポカンと開けて猫背で座っている子供を多く見かけます。幼児に限らず電車の中でも似たような大人が増えているように思います。姿勢が悪いから口が閉じられないのか?口を閉じられないから姿勢が悪くなるのか?単なる美容的な問題ではなく、健康に暮らすためにとっても大切な事なんですが、あまり気にされることがありません

2018.02.09

コメント(0)

-

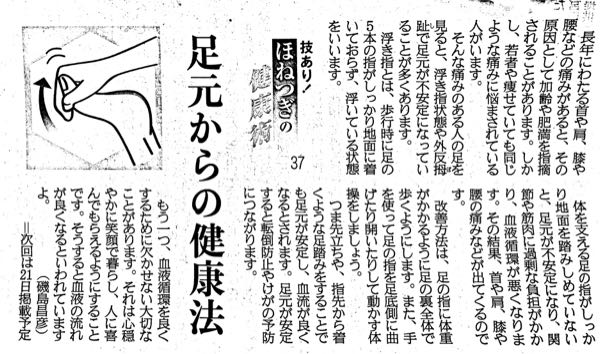

首肩膝腰の痛みと足元

直立歯科医学では首や肩、膝や腰の痛みと下顎の位置には関連があるという事を解明していますが、足指も考慮する必要があります。 浮き指や外反拇趾で足元が不安定になっていると、足指がしっかり体を支えることが出来ず、首や肩、膝や腰に負担がかかります。 手を使って足指を足底側に曲げたり伸ばしたりすると浮き指や外反拇趾の改善に効果があります。

2018.01.23

コメント(0)

-

歯科と姿勢

本屋さんでこんな雑誌を見つけました 健康に暮らすために姿勢は大切ですね 頭ではわかっていてもついつい楽な姿勢になってしまいますよね? 猫背の原因が歯の噛み合わせの事もあるんですよ 残念ながらこの雑誌には載ってなかったです

2018.01.13

コメント(0)

-

良いお年を

本日で今年の診療は終わりました。年始は1月5日金曜日から通常通り診療します。良いお年をお迎えください

2017.12.27

コメント(0)

-

健康情報

筋肉は使わないと衰えていきます 今日の産経新聞 技あり!ほねつぎの健康術より… すねの筋肉のトレーニングで姿勢も変わるんじゃないでしょうか?

2017.12.05

コメント(0)

-

足元からの健康法

今日の産経新聞 技あり!ほねつぎの健康術に、長年にわたる首や肩、膝や腰などの痛みに足指が関わっていることが書いていました。 足指は歯の噛み合わせにも関連があり、最近足指の勉強をする歯科医が増えていると思います。 私も勉強していますが、毎日の診療ではなかなか足指の話まで対応する時間はありません。 体は一つ、全てが連携して成り立っているのに、口の中だけしか見ないで仕事をしている歯医者がほとんどでしょう… 口の中からズームアウトして、体全体から診てみると口の中の問題の原因が見える事がありますが、今の健康保険制度では対応が困難です。

2017.11.07

コメント(0)

-

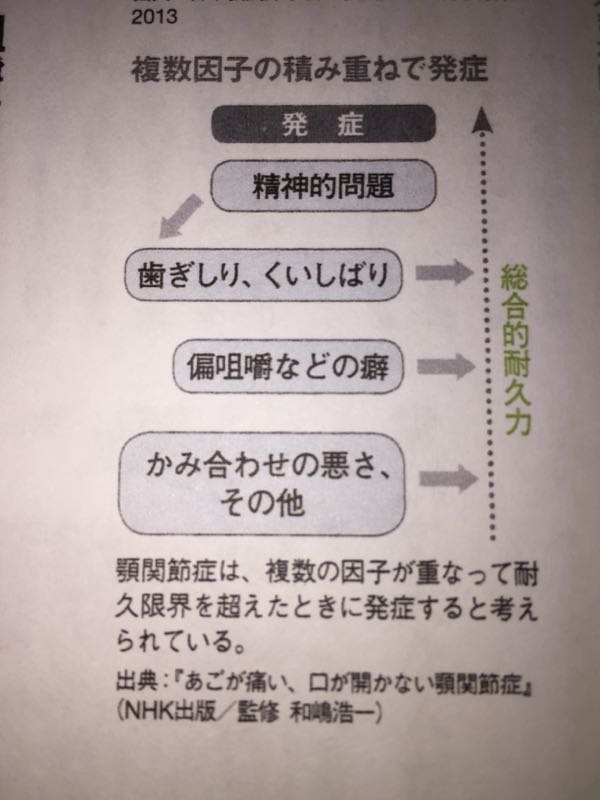

偏咀嚼

婦人雑誌に顎関節症の記事がありました。顎関節症は複数因子の積み重ねで発症…偏咀嚼などの癖も発症因子の一つである事は否定しませんが、どうすれば偏咀嚼の癖を改善できるでしょう?噛んでない方でガムを噛むトレーニングを指導する歯科医が多いんじゃないでしょうか?偏咀嚼で噛んでない方は噛みにくい理由があるんです。それを解消せずにガムを噛むトレーニングしても効果は低いと思います。私自身も試してみましたが、普段噛んでない方でガムを噛むと味を感じない、ほっぺや舌を噛む…結局ガムトレーニングで偏咀嚼は改善しませんでした。咀嚼運動の勉強をして、噛みにくい方の歯の調整をしたら、意識しなくても噛めるようになりました。咀嚼調整後は今まで噛みにくかった方でも楽に噛めるとおっしゃっる患者さんが多いです。

2017.10.25

コメント(0)

-

ずぼらヨガ

お目当の雑誌を買いに行った本屋さんで目にとまり購入した「ずぼらヨガ」なかなか面白いですよ

2017.10.12

コメント(0)

-

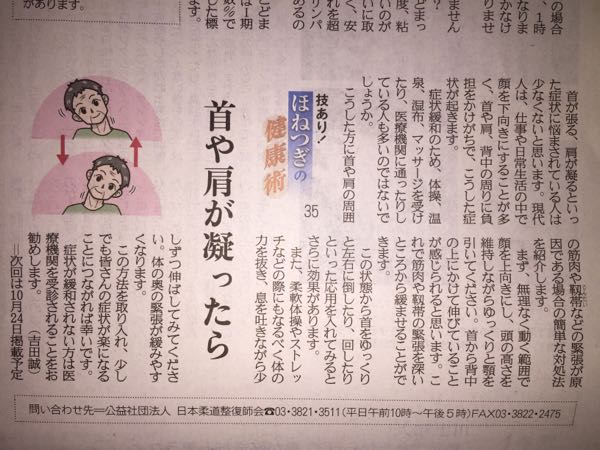

首や肩が凝ったら

今日の産経新聞 技あり!ほねつぎの健康術 35より 首が凝る、肩が凝るといった症状の原因が首や肩の周囲の筋肉や靭帯などの緊張の場合の簡単な対処法。 記事の最後に症状が緩和されない方は医療機関の受診をお勧めします。と締めくくられていますが、何科を受診すれば良いのか?は書いてませんでした。 この記事を試した後、軽くカチカチ噛んでみて、どこかの歯が当たっていたら、歯の噛み合わせが原因かもしれません。 噛み合わせに問題があれば、顎を引く事が出来ない事もあります。 それでは近くの歯医者に行けば良いのでしょうか? 残念ながら大多数の歯医者は歯に色がつく咬合紙をカチカチ噛ませて、色のついたところを削るだけ… それで首や肩の凝りが良くなる事は少ないですよ。 咀嚼運動を理解した一部の歯医者の噛み合わせ調整では、ほとんどの首や肩の凝りが改善します。

2017.09.26

コメント(0)

-

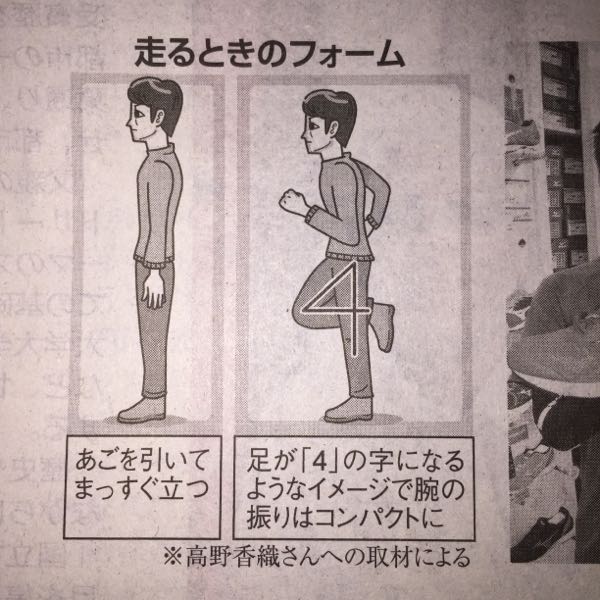

転ばないで速く走るには

今日の産経新聞に運動会の父親、転ばないで速く走るにはという記事がありました。 走る時あごを引いてまっすぐに立つと書いてますが、自分ではまっすぐ立っているつもりでも体が歪んでいる人は多いです。 車を運転していて前を走っている原付バイクに乗っている人を背後から観察すると、ほとんどの人の背骨は曲がってます。 あごを引こうとしても歯の噛み合わせが邪魔をして正しくあごを引けない事がありますが、ご本人には自覚症状はありません。 噛み合わせ調整して、初めて楽になったと感じることが出来ます。

2017.09.13

コメント(0)

全1125件 (1125件中 1-50件目)