全て

| 混在

| ホームページ

| 写真

| ニュース

| 食品

| 雑感

| クラシックカメラ

| 環境問題

| 熊野について

| スポーツ

| 作物

| NET・パソコン

| 思い出

| 世の中

| アマチュア無線

| 熊野市議会

| ベトナム

| フォルクスワーゲン UP!

テーマ: 国内旅行どこに行く?(51915)

カテゴリ: 混在

何種類かある熊野古道の内でここを通る「伊勢道・熊野街道」は和歌山県側とは全く違い、北に向かい「お伊勢さん」に繋がっています。

この道が盛んになったのは、「お伊勢さん」が流行りだしてからみたいです。

中辺路や大辺路は都に通じていますが、平安時代などには伊勢路方向には大きな町も無かったですからね。

江戸期に入ると「伊勢参り」がものすごく流行ったようで、その分、一旦は「熊野詣」が下火になったこともあるそうです。

伊勢の「おかげ参り」は慶安3年(1650)に流行りだし、その後大ブームが宝永2年(1705)、明和8年(1771)、文政13年(1830)、明治3年(1871)4回ほどあったのだとか・・・

この江戸期から明治の「おかげ参り」の流れで「伊勢道」を通る「お遍路さん」が増えたのでしょう。

この記述にある年号では無いのですが、文化年間の頃の記録として「熊野年代記」には文化元年(1804)20000人。同2年20478人、3年26000人、4年18729人・・・文政8年(1825)11746人など記録にあるそうです。

ブームで無くてこれですからブームの時倍増すれば5万人とかですね。

少し前に鬼ヶ城の入り込み客15万人と言ったりしてましたから、日本の人口と交通事情を考えると大変な数字ですね。

これは江戸後期、新宮での人数のようですが、平安時代などでは紀伊地に比べ熊野地は1割程度では無かったろうかと言われます。

江戸期になると様子は変わって伊勢路の比率が上がっていたと思われます。

旅人が関東からの人が増え、お百姓さんなども増えたそうですからね。

「伊勢に七度熊野に三度」とか「熊野に参らないと一人前じゃ無い」なんて言葉もあったそうです。

江戸を始め関八州の人達が熱心だったようです。

この辺での言い伝えの「かんとべえ」なんてのは最後の明治のブームのことでしょうね。

古い時代の「熊野詣」の頃から、和歌山側では上皇だとか法皇だとか貴族が参詣に来たので、色んな話もあるし、そうした人が寄進した「九九王子」なんてものが並んでいます。

正確に九九あったわけでは無いようですが、「○○王子」てえのが、案内板にあるし道路標識にもあります。

難儀して越える街道の途中途中にこんなのがあると、歩く励みにもなったでしょう。

「一里塚」「丁塚」でも励みになったようですからね。

こうしたものが載った観光案内書みたいなのも一杯出ていたようですからね。

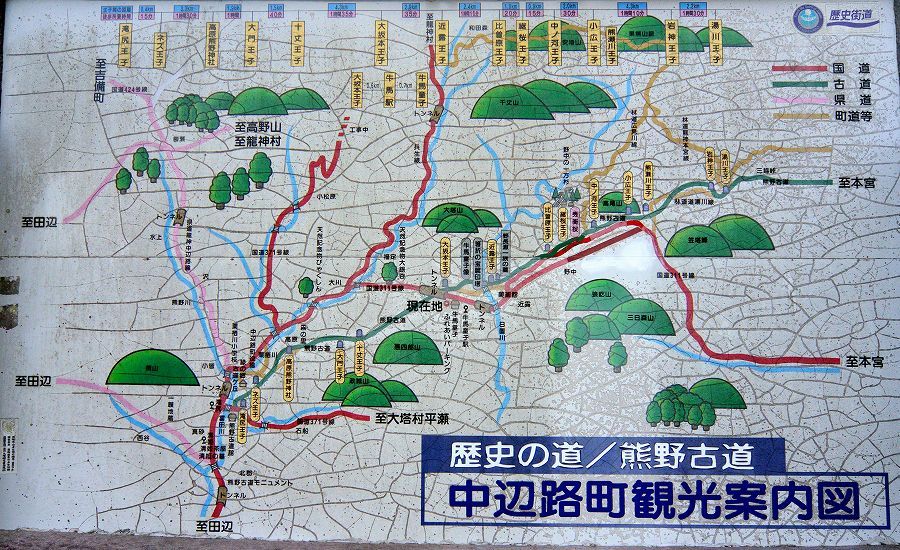

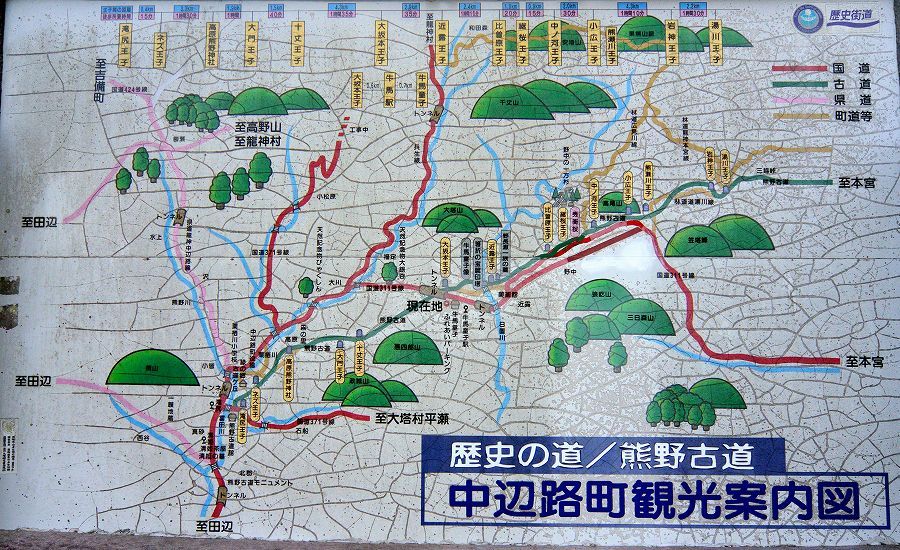

中辺路辺りだけでもこれだけ残って居るのですからね。

特別見るものも無い、景色も良くない中辺路でもスタンプラリーのようにこうしたものを尋ね歩くと道中が楽しくなるでしょう。

今の時代のようになれば、全部回りたいなんて思わせるでしょうしね。

この人達は「牛馬童子」と「大坂本王子」へ向かうようです。

4月には入り日が長くなったとは言え、16時52分です。

何処に泊まるのでしょう?

今の人は、御利益を求めて「熊野三山」に来るのでは無く「古道歩き」がほとんどでしょう。

と言うことは・・・

この「王子」の働きって大きいでしょうね。

人気ブログランキング

この道が盛んになったのは、「お伊勢さん」が流行りだしてからみたいです。

中辺路や大辺路は都に通じていますが、平安時代などには伊勢路方向には大きな町も無かったですからね。

江戸期に入ると「伊勢参り」がものすごく流行ったようで、その分、一旦は「熊野詣」が下火になったこともあるそうです。

伊勢の「おかげ参り」は慶安3年(1650)に流行りだし、その後大ブームが宝永2年(1705)、明和8年(1771)、文政13年(1830)、明治3年(1871)4回ほどあったのだとか・・・

この江戸期から明治の「おかげ参り」の流れで「伊勢道」を通る「お遍路さん」が増えたのでしょう。

この記述にある年号では無いのですが、文化年間の頃の記録として「熊野年代記」には文化元年(1804)20000人。同2年20478人、3年26000人、4年18729人・・・文政8年(1825)11746人など記録にあるそうです。

ブームで無くてこれですからブームの時倍増すれば5万人とかですね。

少し前に鬼ヶ城の入り込み客15万人と言ったりしてましたから、日本の人口と交通事情を考えると大変な数字ですね。

これは江戸後期、新宮での人数のようですが、平安時代などでは紀伊地に比べ熊野地は1割程度では無かったろうかと言われます。

江戸期になると様子は変わって伊勢路の比率が上がっていたと思われます。

旅人が関東からの人が増え、お百姓さんなども増えたそうですからね。

「伊勢に七度熊野に三度」とか「熊野に参らないと一人前じゃ無い」なんて言葉もあったそうです。

江戸を始め関八州の人達が熱心だったようです。

この辺での言い伝えの「かんとべえ」なんてのは最後の明治のブームのことでしょうね。

古い時代の「熊野詣」の頃から、和歌山側では上皇だとか法皇だとか貴族が参詣に来たので、色んな話もあるし、そうした人が寄進した「九九王子」なんてものが並んでいます。

正確に九九あったわけでは無いようですが、「○○王子」てえのが、案内板にあるし道路標識にもあります。

難儀して越える街道の途中途中にこんなのがあると、歩く励みにもなったでしょう。

「一里塚」「丁塚」でも励みになったようですからね。

こうしたものが載った観光案内書みたいなのも一杯出ていたようですからね。

中辺路辺りだけでもこれだけ残って居るのですからね。

特別見るものも無い、景色も良くない中辺路でもスタンプラリーのようにこうしたものを尋ね歩くと道中が楽しくなるでしょう。

今の時代のようになれば、全部回りたいなんて思わせるでしょうしね。

この人達は「牛馬童子」と「大坂本王子」へ向かうようです。

4月には入り日が長くなったとは言え、16時52分です。

何処に泊まるのでしょう?

今の人は、御利益を求めて「熊野三山」に来るのでは無く「古道歩き」がほとんどでしょう。

と言うことは・・・

この「王子」の働きって大きいでしょうね。

人気ブログランキング

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.