2020年01月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

経年変化が気持ちいい 本荘中ノ町の家

おはようございます、紙太材木店の田原です。暖かい日が続きましたが、今日は平年並み寒さになりそうな美濃地方。日中も10度まで行くかどうかですが、日差しを体感できるような設計の家であればなんとかなりそうです。昨日は、先週末に引き続き、本荘中ノ町の家の2年点検。ご主人のお休みが昨日だったので合わせていただきました。お引渡し前後に生まれた双子のお子さんは既に2歳。片づけた端から散らかしてくれます、と奥様。外壁の木部の色はいい塩梅に焼けたり、抜けたりで馴染んできたと言ったほうがあっているかもしれません。2階に3つの窓が並んでありますが両端の窓は室内側でシェードをしていて、日差しを入れないようにしています。真ん中の吹抜けにある窓だけで日射を入れています。日射がもったいないと思われるかもしれませんが、シェードをしないと室内がオーバーヒート、つまり暑くなりすぎます。お伺いした時は朝の9時でしたが、ご家族みんな素足です。この時期に暑くなりすぎるのなら他の季節はどうなるんだとなるかもしれませんが、心配ありません。日射対策は万全。サッシの外で北面を除くすべての窓で対応できます。お褒めいただいたのは、一階の掃出しサッシのガラリ戸。このガラリ戸、一般的にはサッシのすぐ外側で閉開できるようになっていますが、サッシから離れて開け閉めできるようにしています。つまり、サッシとガラリ戸の間に空間があるんですね。こんな具合です。夏はエアコンの効いている室内からデッキのプールで水遊びをしているお子さんをご覧になれますし、ガラリ戸を閉めても閉塞感がありません。視線も室内側からは見えますが、外からは見えません。いいこと尽くめのガラリ戸とお褒めいただきました♪

2020年01月31日

コメント(0)

-

三河地方で初となるQ-1住宅見学会

南面の日射遮蔽はヴァレーマ外付けブラインドおはようございます、紙太材木店の田原です。暖冬と言われてますが朝晩はやはり冬、それなりに気温が下がりますし日中でも日射が無ければ暖房器具は欲しいものです。さて、岡崎市で建設中だった大門の家が完成に近づいています。外観、2階は杉板貼り、1階はモルタル+ジョリパット仕上げの落ち着いた雰囲気の住まいです。Q値は0.83、Ua値は0.29高性能なQ-1住宅でレベル3、Heat20 G2をクリアしています。気密測定はまだですが全棟平均で0.3なのでそのあたりでしょう。今回、住まい手の方のご厚意で見学会を開催します。以前に新住協か百年の家プロジェクト(100P)にお問い合わせのあった方や、紙太材木店にお問い合わせのあった方を優先します。これは三河地方での施工体制によるもので、多くの方が来られても対応にはまだ限界があるためです。新住協には全国各地から問い合わせや資料請求があるのですが、地域別には愛知県の三河地方からの問い合わせや会員の紹介依頼が群を抜いています。ただ、残念なことに三河地方には新住協の会員がほとんどいませんし、いても実績があまりありません。住まい手の方の意識は高いのに、地元の工務店側にそれにこたえる体制が十分ではないのが実情です。三河地方で真摯に高性能な家をお考えの方、新住協のQ-1住宅を体感されたいという方は、新住協本部か中部東海支部 にお問い合わせください。そしてこちらの見学会へご来場もお待ちしております。会場 岡崎市 「大門の家」開催日 2月11日(祝)見学時間帯 10時~16時「お申込み要領」事前登録制です。電話(0574-53-2003)または予約フォームからお申し込みください。予約フォームはこちらから

2020年01月29日

コメント(0)

-

相談相手を間違えてはいけない 木造住宅の再生、リノベーション

おはようございます、紙太材木店の田原です。週末は大阪で久しぶりの住宅医スクール。山辺さんの講義は既存住宅の改修方法。山辺さんと言えば構造の大家ですからもちろん既存住宅の構造補強の手法です。土壁で梁まで達していない壁の土壁を残したままの補強方法などは、日本中探しても誰も教えてくれません。しかし、実際の耐震補強現場では誰もが遭遇しています。今回講義の後に住宅医の検定会もありました。どの発表者も予算制約のある中で耐震性、劣化対策、断熱性、省エネ性、バリアフリー、火災時の安全といった6つの項目の評点を上げなければなりません。少しでもコストのかからない手法を検討する必要がありますので、その手法の評価の裏付けが必要となります。建築士の思い付きの手法では裏付け、つまりエビデンスがありませんから評価されません。その根拠になる授業が山辺さんの講義で、山辺さんは住宅医協会の代表理事でもあります。古くてもとてもいい日本建築の伝統的な住まいがどんどん壊されていきます。これは修繕の仕方を知らない建築士やハウスメーカーの責任もあります。つまり、建て替えかリノベーションか悩む住まい手からの相談があっても耐震補強をしても無理です、とてつもなく費用が掛かります、断熱性も耐震性も一定レベルにしか上がりません、それより建替えて新しくした方がいいんじゃないでしょうか?相談相手を建築の専門家だと思ってますからそう言われれば壊して建て替えしかないかと思ってしまいます。建築の専門家と思っているその相手は、木造の建築の補強方法の知らない建築家つまり何もわかっちゃいない専門家なのですから、そもそも相談する相手として間違っています。木造建築の直し方が分からないのですからエビデンスのある直し方を知らないのですから壊しましょう、建替えましょうと言うに決まってます。大規模な住まいのリノベーションや再生をお考えの方は相談相手がそのような経験があるかだけでなく、どこで直し方を習ったのか、あるいはどのように勉強したのかも確認する必要があります。山辺さんを知らないようなら眉に唾を付けて話を聞く必要があります。上の写真は週末のお伺いした花池の家のお風呂。定期点検でお伺いしました。浴室にも温湿計があるのはなんだか嬉しい気持ちになります。

2020年01月27日

コメント(0)

-

田中工務店の「木造住宅の実用納まり図鑑」 増補改訂版

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨夜から濃い霧に覆われている美濃地方。霧も空気中の水蒸気が冷やされてできたものですから一種の結露。H2O分子がクラスターとなって、目に見える状態になったものです。昨年末に木造住宅の実用納まり図鑑の増補改訂版が出ました。田中工務店の田中さんの力作で、前作に加えて新しい納まりが加筆されています。前作が出たのは2016年で4年ほど前で、早速購入したのを覚えています田中工務店と言えば伊礼さんとの仕事も多く、造作工事(大工さんが家の中で使う木を加工すること)も美しく仕上げています。どのように加工しているのかは一般的な写真だけではわからないのですが、この本には写真とともに図面で解説してあります。既成のハウスメーカーが使うような工業製品であれば、建材屋さんが持ってきたものを組み立てるだけです。例えばドアは「枠付き建具」といって枠もドアも把手も全てメーカーで組みあがったものを工事現場で取り付けるだけ。使ってある木も、その色も、数種類の中から選ぶだけです。北海道でも九州でも全く同じものを付けることができます。ただその多くは木ではなく、段ボールを圧縮して成形したものや集成材に木に見えるように印刷したオレフィンシートや塩ビシートを張り付けたものです。以前はそれらの製品が主流でしたが住まい手の意識の多様化に伴い、本物の木を使いたいという方が増えてきました。それに伴い工務店や設計事務所も職人の造作で作るケースが増えてきました。見た目が美しく、品よくとなると、センスが求められます。どんな木(材料)を使うか、サイズは、厚みはどれくらいにするか金物(把手や鍵etc)は何を使うかで、美しさは変わってきます。神は細部に宿るではありませんが、ほんのちょっとの違いで見た目の印象は大きく異なってきます。この本は田中工務店が試行錯誤しながら完成させた書で、アーキテクトビルダー必見と言っても過言ではありません。一般のこれから家を建てようという方で、工業製品ではない職人の手作りや手加工を大事にしたい、あるいはそういうものが好きだという方にもお勧めできるものです。

2020年01月24日

コメント(0)

-

お風呂を暖かくする工夫

おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝も氷点下の美濃地方東京は3.8度ですからそれなりに寒い朝です。週末は川辺の家Dの見学会でしたが前々日からエアコンを稼働させました。24時間エアコンが基本の全室冷暖房ですが(もちろん春秋は除きます)いままで暖房されていない冷えている建物本体を空気で温めるわけですから時間がかかります。エアコンから出てくる空気の温度は40度より少し低い程度でそれはあなたの吐く息とそれほど変わらない温度フーッと息を吹きながら家を温めるのと同じですから時間がかかるのもお分かりいただけると思います。お正月に帰省するから2.3日家を空けるケースでも家を冷やさない工夫が必要です。さて、空気の温度自体は暖まっても床や壁の表面温度が体感気温に影響します。タイル張りの浴室の方は毎日体感されていると思いますが最初にお風呂に入る人は幾らシャワーで湯気をもうもうとさせても寒々とした感覚から逃げられませんがあとに入る人になるほどその感覚は薄れていきます。床や壁のタイルの表面温度の違いがそうさせるのですがお年寄りに最初にお風呂に入ってと言うのはある意味ブラックジョークになります。上の写真は一番上がお風呂二番目が二階寝室三番目が玄関一番下がこの温度計の置いてあるリビングエアコンの温度設定は24度2.2kwの6畳用タイプ一台最近建てられた家でも家の中で一番寒いのは浴室寒いというと語弊があるかもしれませんから他の部屋に比べて温度が低い、というべきでしょうか。第一種の熱交換換気扇を使ってもトイレやお風呂は第三種換気の併用が普通ですからそうなります。上の写真はユニットバスを写したもので床の表面温度は25.2度もちろん浴室暖房機などという電気代やガス代がかかるものは使っていません。裸になるところですからきちんと温めておく必要がありますから設計者は脳みそに汗をかいて考える必要があります。脱衣室や浴室を含め換気をしながら家の中で一番暖かくする必要のある場所(脱衣室、浴室)を暖かくすることはとても大切です。そのためには従来の断熱材の厚さやサッシの性能、気密と言ったものをきちんと考え直す必要があります。当日の美濃地方朝の気温はマイナス1.2度放射冷却で温度計の表面温度はマイナス3.8度

2020年01月22日

コメント(0)

-

ガス乾燥機の乾太君 そこが甘いね

おはようございます、紙太材木店の田原です。週末は牡蠣に当たり夜中にベッドとトイレを往復していましたが、川辺の家Dの見学会が始まるころには何とか立ち直ることができました。さて、その川辺の家D脱衣室にはガス乾燥機の乾太君が設置されています。最近、働く主婦層には人気で打合せ中の方も半数近くの方が検討されていますが、それはここ1年ぐらいの傾向。住宅雑誌などの影響もあると思われます。フルタイムで仕事をされる方にとって家事の時間をいかに少なくするか、また効率よくこなすかは常に意識されるところです。洗濯した衣服の乾燥には時間が必要と言うところがネックでした。全自動洗濯機もありますが乾燥がイマイチなのと時間がかかる…天日で干していたのでは天候に左右されてしまいます。時間に余裕があれば別ですが、そんな時間はほとんど取れません。ということで乾太君ですが、設置したのは今回が初めて。気密層を貫通して排湿筒を取り付けなければなりませんし、ガスを使いますから換気と気密についてはいろいろと検討する必要があります。高気密を謳う会社の中にはガス乾燥機は使えませんと言うところもありますが、そんなことはありません。さて、問題は排湿筒で外部とつながっているわけで、乾太君自身に気密が取れているのか?実は住まい手の方はガス屋さんでこの乾太君も施主支給のもので、設置もご自身でされました。施工説明書に従って設置されましたし気密テープを張るところまで指示されています。でも、何度もメーカーに騙されている疑い深い私は気密測定前に事前チェックを提案。住まい手の立ち合いでチェックをすると、あらま、こんなところから空気が入ってくる!手をかざしてしてみるとかな~りの量です。乾太君、○○のところが甘い!(ココハ、フセジ…)気密測定の結果は0.3。掃出しサッシ6か所、加えて玄関は引戸ですが、まあまあよい結果じゃないでしょうか。リンナイさんが連絡してきたら教えてあげようかな。

2020年01月20日

コメント(1)

-

断熱改修が無理なら・・・

朝日の入るダイニングキッチン。おはようございます、紙太材木店の田原です。朝晩、冷え込む日が続く美濃地方一般の家では灯油のファンヒーターが必需品ですが、灯油の入替が面倒なのは誰もが感じるところです。と言ってFF式のファンヒーターは普及しておらず、その存在を知らない家庭も多くあります。雪国ではFF式のファンヒーターは普通に使ってますが、この辺りでは一般的ではありません。タンクは外に置いてあり200Lほどの容量があります。その給油は電話一本でOK(タンク容量が100L~200Lと大量なので補給に来てくれます)排気ガスも部屋の外に出されますから健康面でも心配ありません。排気ガスを室内に放出するという点でファンヒーターはNGなのですが、日本の家は寒いので普及したのは仕方がありません…。田舎では灯油を配達してくれますがそれはあくまでポリタンクまでで、ファンヒーターの中にまで入れてくれるわけではありません。お子さん達が独立して60代、70代、あるいは80代で夫婦だけで住んでいるケースが多くあります。配達されたポリタンクは部屋の中にあるのではなく、屋外やせいぜい玄関あたりでしょうか。暖かいリビングからタンクを持って玄関や外まで灯油を入れに行かなければなりませんが、段差はありますし、室温も暖房された部屋から出れば一気に下がります。タンクの容量の大きめのものも出てますがお年寄りの力では容量の大きなタンクは持ち運び難いので、使われるのは3L程度のものが限界。一日使っていれば3L程度は2.3日で補給しなければなりません。私の同級生も両親の様子を見に近隣であれば2.3日に一回ちょっと離れていれば週に一回もう少し離れていると月に一回特に冬場は帰って来るケースが多くなります。リフォームをして断熱改修と言うことになればそれなりに費用が掛かりますし、断熱改修自体にそれほど信用がありませんから(工務店や設計者の責任ですが)一般的ではありません。高齢の方が住む家の場合多くは寒い家なので冬の暖房は喫緊の課題です。エアコンだけで足元まで暖かくなる家は皆無と考えていいでしょう。きちんと断熱改修をするのがいいのですが次善の策としては、やはり、FF式のファンヒーターの設置でしょうか。お年寄りの場合、寒ければ「我慢」を選択する方が大半ですからお子さんからプレゼントと言うことになるかもしれません。ネンネンコロリで介護となるリスクを考えれば迷うことはありません。

2020年01月17日

コメント(0)

-

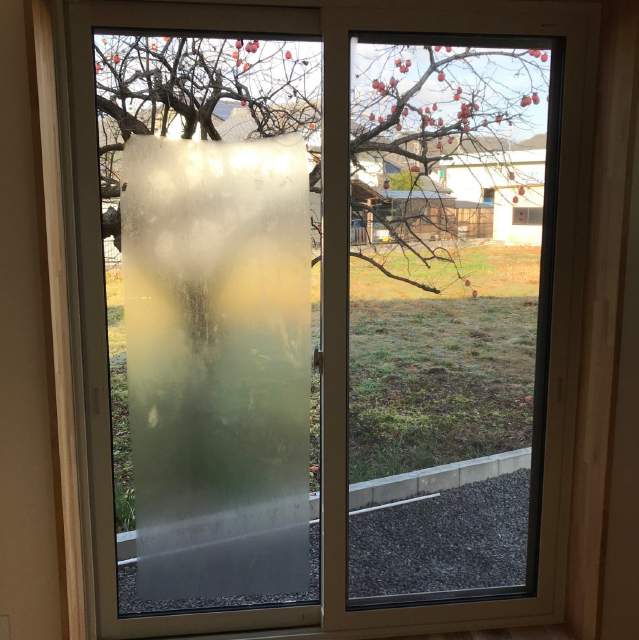

トリプルガラスに現れた模様

おはようございます、紙太材木店の田原です。漆かぶれがまだ治りません、それどころかお腹や、耳たぶの付け根にもでき始めました。本日から別の漆塗りの作業が・・・幸いショールームの展示スペースが空きましたから事務所の中でなくそちらですることになって一安心です。さて、昨日は川辺の家Dで一日床下の中でしたが週末の見学会に向けて、クリーニングも終わり網戸も取付が終わりました。朝、現場に行くと1階の掃出しサッシに面白い現象が出ています。もちろん、2階の腰窓にも同じような模様が出ていましたがさて、この模様は何でしょう?面白いのは引違いサッシでガラスは2枚あるのに左側のガラス面にしか模様が現れていないこと、また、サッシの四方の枠からは計ったように離れて現れていることそれに、左右と下の枠からはほぼ均等なのに上の枠からは30センチ以上離れて模様が現れていることです。昨日の川辺町は氷点下放射冷却でかなり冷え込んで向かいの畑には霜が降りています。写真は朝の9時半頃、現場で撮った写真で、サッシは建物の西面にあります。1時間ほどでこの模様は消えていました。サッシはリクシルのエルスターX樹脂の枠でガラスはトリプルです。壁は付加断熱がしてあり壁の断熱材の厚さは22センチQ値は0.9でUa値は0.35前日の夕方からエアコンを1台稼働させて暖房しています。人が住む住宅の設計者は上の文章を読んだ段階でこの現象は多分こんなことから起こっているよ位は説明できたほうがいいのですが説明できる設計者は残念ながらそんなに多くないでしょう。大判振る舞いのヒントをもう一枚掃出しサッシの真上の腰窓の写真です。

2020年01月15日

コメント(0)

-

全館空調と全室冷暖房

おはようございます、紙太材木店の田原です。お正月が明けてすぐに3連休の方も多いと思います。住宅の建築では一般的に、職人さんは日曜しか休みませんから現場は動いています。また、週末は打合せも入りますから、3日間とも出勤というケースも多いんじゃないでしょうか。私も昨日は大門の家で住まい手の方と打合せのあと、川辺の家Dの床下に潜っていました。週末に完成見学会がありますが19日(日)の14:30からの枠がまだ空いてますからご興味のある方はお申込み下さい。さて、新住協で鎌田先生がQ-1住宅を提唱してからすでに10年近く経ちます。Q-1住宅と言うのは全室冷暖房して快適な室内空間で暮らしながら、冷暖房費は国の省エネ基準住宅モデルの半分以下で暮らせる家を言います。半分以下と言ったのはQ-1住宅もレベル分けがしてあって、準Q-1住宅が国の基準の50%以下の冷暖房費以下レベル1が40%以下レベル2が30%以下レベル3が20%以下レベル4になると10%以下の冷暖房費レベル4でほぼパッシブハウスクラスの性能になります。紙太材木店の標準的な仕様だと5地域でレベル26地域だとレベル2~3でしょうか。Heat20で言えばG26地域だとギリG3になります。一般的に普通の方は全館空調と全室冷暖房の違いというと…???全館空調=高価のイメージがあるようです。建物全体の温度と換気の管理を一台の機械でしていて、冷蔵庫ぐらいの大きさで(最近は湿度も含めてのものがあります)確かにそれなりの予算が必要になります。でも、全室冷暖房と言うのは市販のエアコンで冷暖房するケースが大半で、換気は別と言うことになります。Q-1住宅で全室冷暖房と言うのはコストのかかる全館空調機を使わないで、コストパフォーマンスのいいエアコンを使って快適な空間を提供するためです。そのためには建物本体の 基本的な性能 である断熱、気密、換気 の性能を高めておく必要があります。初期投資、ランニングコスト、メンテナンスコスト買替まで含めて計算すれば、一般的な住宅の場合全室冷暖房がお勧めです。川辺の家Dではエアコン嫌いの方でも嫌いにならない建築的な工夫や、真冬の室内環境がどのようなものか体験できますから、ご自分の目で確かめに来てください。床暖房は寒い家の設備だと感じていただけます。

2020年01月13日

コメント(0)

-

早く終わってくれ…と願うばかり 拭き漆塗り

おはようございます、紙太材木店の田原です。快晴ですが、放射冷却がそれほどでないようで気温は3度ほどと暖かい朝です。前回のブログで住宅医検定会で春明の家を公開審査で発表したと書きましたが、私の記憶違いのようで審査の発表は折立の家でした。相前後して工事をしていた春明の家も発表のさわりで紹介していたので、その時の写真が使われたようです。最近は造作の家具の工事も増えてきていますが一般的な工務店でも同じ傾向がみられます。大量生産の工業製品のデザインに違和感を持っている層が増えているのもありますが、どちらかと言えば価値観が多様化していることによるものでしょう。大手のHMでは決められたもの以外を使おうとすると出来ないと断られたり、高額な費用の支払いになり、よほど予算に余裕のある層でなければ無理でした。地場の工務店や設計事務所は小回りが利きますから、ああしたい こうしたい に柔軟に対応できます。ネットが普及する以前はせっかく造作で作っても、デザインが今一歩というケースも多くみられました。現在は様々なデザインがネットに溢れています。技術はあってもデザインが今一歩のため及第点が取れなかった工務店や設計事務所が、デザインと言う力を身に着けやすくなったと言えるでしょう。もともと技術はあるのですから住まい手の意識の変化にあわせて造作家具が普及していくのは、時代の流れかもしれません。上の写真は手洗いカウンターの天板で板の材料はウォールナット。塗ってあるのは漆です。拭き漆と言って、漆を塗って拭きとって乾燥させるというのを何回か行います。作業自体はそれほど難しくありませんが問題はかぶれること。私の場合、スタッフの小栁が事務所でこの作業をしているとどこかがかぶれます。空気中に飛んでいる漆の粒子に反応していると勝手に思ってますが、小栁は全くかぶれません。10人いれば一人は漆に強く、8人は普通にかぶれ、最後の一人は傍を通っただけでかぶれると言われてます。私は最後の一人のようなので、早く作業が終わってくれと願うばかりです。

2020年01月10日

コメント(0)

-

木造建築病理学 住宅医協会の仕事

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日からの雨でどんよりした天気ですが予報では今日は17度まで気温が上がるとか真冬なのに冬の寒さの感覚が薄れてきそうです。昨日、住宅医協会の豊田さんから住宅医協会のHPを昨年末にリニューアルした際トップページの事例写真の一枚に春明の家の写真を使わせていただいているので宜しくと連絡があった。春明の家は住宅医検定会の公開審査の時に発表した懐かしい家である。住宅医の検定会と言うのは年に一度、東京と大阪で開かれる。住宅医になろうとする者が自分が改修の設計あるいは設計施工をした家の詳細を発表し、公開審査をするものである。審査員の先生方や多数の学生の前で発表しなければならない。学生と言ってももちろん皆、実務者で社会人である。私の場合、たまたま岐阜の森林文化アカデミーで木造建築病理学の講座が開かれていたため、アカデミーの先生や講座の受講生の前での発表となった(なんでやね~ん)実は岐阜で発表するとアカデミーでの発表になると事前に分かっていたのでわざわざ大阪での発表で申し込んでいたのであるが、三澤先生が、「田原さん、あなた岐阜なんだからアカデミーでの発表に変えといたからね~」・・・・・一般に木造住宅の改修、再生ということになると大工さんや設計者の経験と勘というのが日本の現状であるが、欧米では木造建築病理学あるいは建築病理学という分野があって、一つの学問分野として確立している。木造を含め建物がなぜ傷むのか、その原因は何かどのように修復するのか人の体と同じように建物を捉えるから建物が傷むこと=人が病気になる、と考えればそれをどのように治すかは、住宅の医者でなければならない。ということで、住宅の医者であるだけの知識や経験、能力があるかどうかを公開審査の検定会で見るわけです。日本では建築病理学の講座は関東学院大学と岐阜の森林文化アカデミーにしかないが、一般の実務者向けには大阪と東京で住宅医スクールが開かれている。これからの住まいは経験と勘のリフォームや改修、再生ではなく、木造建築病理学に基づいた既存住宅の診断とその改修、設計、施工方法が求められます。診断項目は劣化対策、耐震性能、温熱・省エネルギー性能、維持管理、バリアフリー、火災時の安全性の六つ。住まいの傷む原因が分からなければ、治す能力もない。たとえ、新築住宅を毎年100棟建てていてもお風呂になぜカビが生えるのか押入れの布団はなぜ湿気っているのか玄関が寒いのはなぜか階段の下に埃が溜まるのはなぜか換気しているのにトイレが臭いのはなぜか冬季、外壁に付いた霜が融けているところと融けていないところがあるのはなぜかetcちゃんとわかっていなければ対策も無いことになる。一般住宅でも性能が高くなればなるほど、従来では問題にならなかった小さなことが大きな問題を内包しているケースも出てくる。高い断熱性があるのに、気密が取れていない高い気密性があるのに、換気が上手くいっていない高性能な家と言われていたのに結露がひどい住まいが高性能になればなるほど、論理的な思考と技術が求められるこれからのリフォームやリノベーション。建築士や設計事務所に依頼しているから安心、大丈夫なんてことはありません。木造建築病理学なんて聞いたことも習ったことも無いのですから。フロアやクロスを張り替える、設備機器や水回りを新しいものにすると言う程度であれば経験と勘で何とかなりますが、断熱や気密、換気だけでなく耐震性、省エネ性、デザイン性も含めてリフォームやリノベーションということになるとそれなりの知識と技術が必要になります。1月25日(土)に大阪で公開審査の検定会がありますので近隣の方でご興味があればご参加ください。一般の方でも申込みできます。

2020年01月08日

コメント(0)

-

川辺の家D 完成見学会のお知らせ

おはようございます、紙太材木店の田原です。オリンピックイヤーの2020年今年もよろしくお願いします。以前からお伝えしているように住宅も大きく2極化の方向に進んでいます。断熱、気密、換気、それに冷暖房システムを備えた基本性能を世界基準に置いた住まいと、ローコストで価格戦略を優先した住まいの二つです。ここに来て、高性能の家と思っていたら?な家が出現しています。大手のHMに代表される性能よりも省エネに重点を置いた住まいで、設備機器に重点を置いて力づくでゼロエネルギーになっている住まいです。勿論、ZEHを達成するには基本性能を従来より上げなければなりませんが、それらの住まいの基本性能だけをみると?の付く家が多くあります。高性能と言われてる家も言っているのは家を売る側が自分で言っているだけですから、本当に高性能かどうかはご自分で判断する必要があります。高性能と言う言葉自体に定義がありませんから誰でも使い放題の言葉ぐらいに見ておいた方がいいかもしれません。さて、川辺の家Dお客様のご厚意で完成見学会を開催します。Q値0.9 Ua値0.35ですが、一般の方にはこちらの方が分かり易いかもしれません。外壁断熱材 厚さ22センチ(高性能グラスウール16K)屋根断熱材 厚さ30センチ(高性能グラスウール16K)サッシ:トリプルガラスガス乾燥機:乾太君も設置してあります。気密測定はまだですが紙太材木店の気密性能は全棟平均0.3なのでその近辺と思われます。会場:加茂郡川辺町「川辺の家D」開催日:1月18日(土) 19日(日)受付時間帯 10:00~14:30 (6組様限定)「内覧お申込み要領」完全予約制です。電話 0574-53-2003 又は予約フォームからお申し込みください。予約フォームはこちらから

2020年01月06日

コメント(0)

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

-

- *雑貨*本*おやつ*暮らし*あんな…

- クーポン40%OFF!贅沢ハイカカオの …

- (2025-11-15 16:08:42)

-

-

-

- ささやかな幸せ

- 【CHANEL】ホリデーラッピング 始ま…

- (2025-10-31 15:00:05)

-