2010年10月の記事

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

「ある意味それって最先端!?」/マミ&リリコのコラボでコラム大作戦 Part.21

「コラボでコラム大作戦」 Part.21 by 林真未&有田リリコ ****************************** 「ある意味それって最先端!?」****************************** 現在、某区子ども家庭支援センター職員であるワタクシ。その関係で、東京都全体の子ども家庭支援センター新任職員研修に行く機会があった。今、都の市町村の子ども家庭支援センターは自治体が運営するところとNPOや社会福祉法人が受託運営するところが入り混じっているのだけれど、それを知ってか知らずか、東京都は一斉に各地の支援センター新任職員に研修を提供してくれているのだ。 民間人であったワタクシがこういうところに紛れ込むと、いろいろな発見があるもので。 まず第一の発見は、公務員(大企業もだろうけれど)の世界って、手厚いんだなあ、ということ。 ワタシら社会起業やNPO活動に携わる者たちは、もうすべてが手弁当で、勉強するのも自前で、与えられるものなんてなにもない。自分のアンテナだけを頼りにいろんなところに出かけて行っていろんなことを吸収してきた。 だけど、東京都の新任研修では、子ども家庭支援者として、学ぶべきことをご丁寧に用意してもらえるのだ。しかも、勤務時間内だから、給料をもらいながらお勉強ができる。 いやはや。やっぱ公務員、恵まれていますよ。 せめて、受託運営が進んで、どさくさにまぎれて、私ら民間人がこの研修の恩恵を被れる現状が、いつまでも気づかれずに続きますように。 第二の、そして最大の発見は、東京都は、ある意味最先端を行っているのだ! ということ。 公務員は、数年で畑違いのところに異動するというけれど、子ども家庭支援センターも例外ではない。センター長は、都のランクでいうと係長級なので、直営センターでは、全く子どもの仕事とは関係ない人が、係長人事として、センター長になったりするらしい。 その機動的な支援が注目され、今回の研修講師として招かれた某区のセンター長も全くの事務職からの転身。保育士も社会福祉士も持っていない人だった。しかし、ダイナミックでなおかつ理論的、その上、温かい配慮に満ちた支援を率先垂範する日常についてのお話は素晴らしく、子ども家庭支援センターかくあるべし、とほれぼれするような内容だった。 ……なんだよ。子ども家庭支援センターの受託運営においては、団体職員は「保育士」「社会福祉士」の資格を強く求められるのに。 子ども家庭支援センターだけでなく、子育て支援現場のあちこちで、当事者のお母さん出身の支援者が、保育士や社会福祉士や心理関係の「資格」の有無を論拠に、専門性がないような扱いを受けて苦しんでいたりするのに。一方で、市町村直営の子ども家庭支援センターで、資格なし支援者が、大活躍しているとは! 新任職員リストをざっと見ても、事務職からの転身でセンター員になっている人はけっこういるし。 ワタクシがカナダの大学で家庭支援理論として学んだ、「資格」ではなく「適正」や「能力」によって家庭支援を担う人材を配置すべきという方向性。 あちこちで負け犬の遠吠えみたいに主張してきたけれど、ニッポン人の「資格」好きの前では、大きな岩に小さなつるはしでコンコン叩いているだけのような気分だったのに。 東京都の市町村ったら、ある意味、「資格」にこだわらない人事、すでにちゃーんと機能していて、しかもバッチリはまっている。 そう言えば、児童福祉司だって、自治体職員になってそこに配属されれば、そのうち自動的になれるんだもんね……。 保育士だってさ、テキスト丸暗記して、ピアノや絵なんかを練習すれば、子ども扱ったことなくても、親の相談にのったことなくても、資格は取れるもんな…。 冷静に考えるとバカらしくなってきた。 やっぱり、「資格」ではなく「適正」や「能力」によって家庭支援を担う人材を配置すべき、っていう考え、とってもすっきりしていると思うなぁ!※「能力」は単純な優劣ではなく多様なものを表す言葉として捉えてください。********************************************************************PROFILE林真未=カナダ・ライアソン大学認定・家庭支援職(ファミリーサポートサティフィケート)ファミリーエデュケーター練馬区在住、小5、中2、高2の母。36歳の時に、1才・4才・7才の子どもとワーカホリックな夫をかかえ、パソコンは知らないゎ、英語は苦手だゎという瀕死の状態で、カナダ・ライアソン大学の家庭支援職資格インターネット通信教育を始め、家庭支援を仕事にしてしまった向こう見ずな女。有田リリコ=イラストレーター世田谷区在住、小6の母。のらりくらりとやってきて、ふと気がつけば人生折り返し地点。いままでのだらだら半生を、最近はげしく後悔している女。

2010.10.31

コメント(1)

-

「丸本、金子、山口、そして……」/マミ&リリコのコラボでコラム大作戦 Part.20

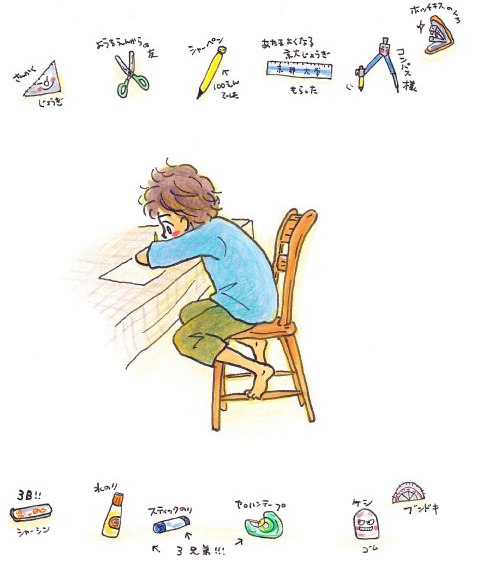

「コラボでコラム大作戦」 Part.20 by 林真未&有田リリコ ****************************** 「丸本、金子、山口、そして……」******************************9月某日、夜、我が家のダイニングテーブル。夏休みの宿題の作文をまだやってないことが判明した、わが小5の息子と、隣で見張る私。「さあ、書きなさい」「わかったよう」 しぶしぶ筆箱から鉛筆を出す彼。「でも、何書けばいいのかなあ」「なんでもいいから。なんかないの?」「あ、みんなプールのこと書いているから俺もプールでいいや」「それでいいそれでいい、なんでもいいから書きなさい」「えーと、ぼくが、今年の夏に、がんばったのは、プールです、と……」 なんとか書き始めてほっとした私は、傍らにあった彼の筆箱を、なにげなく探る。(そう言えば、算数で、三角定規と分度器を用意しろって言われていたけど、ちゃんと入っているかな……あ、あったあった)「あれ!?」 思わず声をあげる。 息子の筆箱に三角定規はあったものの、大きく油性ペンで『丸本』と書いてある。その上、半分に割れて。なんと、うちの子ったら! 人の三角定規を平気で筆箱に入れて、しかも割ってしまっているなんて…(汗)。「なにこれ! どういうこと!」 怒りの鉄拳を振り上げんばかりの私に、彼は書く手を止めて、冷静に答える。「あ、それ俺の。ほら、名前も書いてあるでしょう?」 見れば、割れた片方のかけらに、私が書いた彼の名前が。確かに彼のものだ。「じゃあ、なんで丸本なんて書いてあるの?」「それ、俺が書いたんだよ。『丸本』っていうのは、この三角定規の名前。ほら、こっちの三角定規と分度器にも、ぜんぶ名前つけたんだよ」 そう言って取り出したもう一つの三角定規と分度器にも、確かに、大きく『金子』『山口』とそれぞれ書いてある。(なんじゃこりゃ!)「いや、ちょっとさ、名前つけてやろうかなと思って、考えてつけたんだよねー。丸本はこないだ割れちゃったんだけどさ」 爆笑。 小学生っていうヤツらは、まったく、毎日なんと素晴らしいことを考えて生きているんだ?!「ねえ、なんでその名前に決まったの?」「ああ、丸本は、「ギャクマンガ日和」(彼のお気に入りのマンガ本)に出てくる人の名前でー、金子は「イッテQ」(彼のお気に入りのテレビ番組)に出てくる秘境レポート担当の人でー、あ、”秘境”っていうのはね、(標高が)高くて空気が薄くて、気温が低くて砂漠のとこね、でも星はキレイなんだよ」「そ、そうなんだ…。で、山口は?」「ああ、あれ、ほんとは山田なんだよ」「へ?? 山田?」「ありふれた名前がよかったんだよ。通常的な。だから山田に決めたんだけど、山田って書いている途中に5分休みが終わっちゃって音楽室に行かなくちゃいけなかったから、真ん中の十が書けなくて、だから山口になった」再び爆笑。「……ねえ、そのことこそ作文に書けばいいじゃない」「え?? それは無理でしょう、学校に出すんだよ。文集『練馬の子ら』に載せる代表を決める作文なんだから、そんなこと書けないよ」「そうかなあ、ぼくはプールでがんばりました―なんて誰でも書くような くだらないこと書くよりずっと面白いじゃん!」「ちょっと母さん、それは暴言でしょう」「…すみません」「でもどうかなあ。こんなこと書いたら母さん恥かくんじゃない?」「恥って……忘れ物ばっかりで、夏休みの宿題さえいまだに出していないお前の親っていうことで、もうじゅうぶん恥かいてるわ」「たしかに!」「だからそのことは気にしなくてよろしい」「でもさ、先生から電話とかかかってきちゃうかもよ」「大丈夫大丈夫。だってさ、文房具に名前を付けるなんて、小学生にしかできないことだよ。文集には小学生にしかできないことを書いた作文こそ載せるべきじゃない」「いや、普通の小学生はやらないでしょう」「そうだね、お前ぐらいしかやらないかもね。だったらますます作文にぴったり。小学生らしくて、しかもその子にしか書けない作品を、文集『練馬の子ら』は求めていると思うよ。この作品が代表にならなかったら、それは先生たちのセンスがないっていうことで、本来、これは代表にふさわしい作文になると思うよー」「えー、それは言い過ぎでしょう」「でも、とにかくこっちの方がいいって!」「じゃあ、そんなに言うなら、変えちゃおうかな」「変えちゃえ変えちゃえ」「わかった。それなら俺、すらすら書けそう」 そう言って、彼は3行ほど書いたプールの作文をしこしこ消して、新たな気持ちで、原稿用紙に向かったのであった。 書きながら、彼は続けた。「あ、そうだ、丸本、割れちゃったから新しい三角定規買ってね。今度の名前は何にしようかな。野本、澤田、志村……、やっぱ志村がいいかな。」「もう丸本ってつけないんだ」「そりゃそうでしょう、丸本はもう死んじゃったんだから。まあ、俺が筆箱に入れていたドライバーに、殺されちゃったとも言えるんだけど」「……そうなんだー。でも、なんで新しいのが志村なの?」「そりゃあ、志村けんだからでしょう。でもなあ、小島もいいんだよなあ」「ああ、小島よしおね」「あ、そっちじゃなくて電気屋さんのコジマのほう」 (?? なんでー!) ……彼の頭の中には、人生の愉しみが、ぱんぱんに詰まっているんだろうなあ。(付録 作文「文具に名前つけ」(原文のまま))「文具に名前つけ」 5年1組 林 ** 夏に文具に名前をつけました。そのことを母さんがおすすめするので、プールからこのタイトルにへんこうされました。 まず、最初になやんだのが、どのじょうぎにどんな名前をつければいいのかを考えました。頭の中にうかんだのが、わたなべ、山田、山本、山口、ばば、森田、松本、金子、丸本です。 なんでこの名前がこうほになったかというと、わたなべはなんだかやさしいかんじがするので、とがっていない分度器のこうほにしました。 山田、山口、山本は、山は丸っこいので、これも分度器のこうほにしました。ばばは、点がついているのでとんがった感じのイメージなので直角三角形のこうほにしました。森田は、森がついているので、ふくざつな感じで、直角三角形のこうほにしました。あと、松の木は直角二等辺三角形ににているので松本は直角二等辺三角形のこうほにしました。金子は、ぼくのすきなテレビに出てくる目の細いタレントさんが金子なので、目が細いという理由で、細い直角三角形のこうほにしました。丸本はぼくのすきなまんがにでてくるので、とりあえずこうほにしました。丸本はなんで“丸”がついているのに分度器のこうほではなく直角三角形かというと、それは、ぼくの気まぐれです。 そうして、じょうぎの名前せんきょのはじまりです。見事にじょうぎの名前に選ばれたのが、山田、金子、丸本、に決定しました~。どうして、山田、金子、丸本に決まったかというと、それは、なんとなくです。あとは、じょうぎにきれいにサインペンで字を書くだけです。まずは丸本です。なんとか、うまく書けました。そして金子もなんとか、いい感じのところに書けました。山田はバランスよく書くために、まず山を書いて、そのあと、口を先に書いて、そして、中の十を書こうとおもったそのとき、キーンコーンカーンコーン、かねがなりました。なので、しょうがなく、山田から山口にへんこうされました。そして、新しいじょうぎ人生のスタートです。算数のときにもやくだちました。そして、国語をやるときに、なんと、コンパスを調節するためにもってきたドライバーがじょうぎにささって、われてしまいました。ということで、また新しいじょうぎを買うことになりました。名前は志村です。これからはじょうぎに名前をつけよう。 ついでに、お母さんがこのことを書きなさいと言ったのは、本当です。おわり********************************************************************PROFILE林真未=カナダ・ライアソン大学認定・家庭支援職(ファミリーサポートサティフィケート)ファミリーエデュケーター練馬区在住、小5、中2、高2の母。36歳の時に、1才・4才・7才の子どもとワーカホリックな夫をかかえ、パソコンは知らないゎ、英語は苦手だゎという瀕死の状態で、カナダ・ライアソン大学の家庭支援職資格インターネット通信教育を始め、家庭支援を仕事にしてしまった向こう見ずな女。有田リリコ=イラストレーター世田谷区在住、小6の母。のらりくらりとやってきて、ふと気がつけば人生折り返し地点。いままでのだらだら半生を、最近はげしく後悔している女。

2010.10.31

コメント(0)

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

-

- 旦那さんについて

- 歯を磨かずに寝てしまう夫に対して……

- (2025-09-14 05:54:35)

-

-

-

- 妊娠・出産・子育て

- おすすめのおしりふき紹介

- (2025-11-14 14:05:25)

-

-

-

- 子供服ってキリがない!

- 50%OFF アウター ジャケット 長袖 チ…

- (2025-11-19 17:50:03)

-